2020-2021学年江苏扬州高一上语文同步练习 word含答案

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年江苏扬州高一上语文同步练习 word含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 27.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-10-09 07:07:23 | ||

图片预览

文档简介

2020-2021学年江苏扬州高一上语文同步练习

一、综合读写

?

1.

阅读下面文本,完成下列各题。

假如通往幸福的门是一扇_______________的大门,我们没有理由停下脚步;但假如通往幸福的门是一扇朴素的简陋的甚至是寒酸的柴门,该当如何?我们_______________而来,带着对幸福的憧憬、热望和_______________的追求,(? ? ? ? ),沧桑还没有洗却,眼泪还没有揩干,沾满泥泞的双足_______________,凝望着绝非梦想中的幸福的柴门,滚烫的心会突然间冷却吗?失望会笼罩全身吗?

我决不会收回叩门的手。岁月更迭,悲欢交织,命运的跌打,令我早已深深懂得什么是生命中最最值得珍惜的宝贝。只要幸福住在里面,(? ? ? ? )!幸福的笑容从没因身份的尊卑贵贱失去它明媚的光芒。我摸爬滚打,跨越山川大漠,寻求的不是幸福座前的金樽、手中的宝杖,是幸福本身。幸福比金子还珍贵,这是生活教会我的真理。

(1)依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(? ? ? ? )

A.金碧辉煌? ? 千里迢迢? ??孜孜不倦? ??拾级而上

B.富丽堂皇? ??千里迢迢? ??宵衣旰食? ??一拥而上

C.富丽堂皇? ??不远千里? ??孜孜不倦? ??拾级而上

D.金碧辉煌? ??不远千里? ??宵衣旰食? ??一拥而上

(2)下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(? ? ? ? )

A.带着汗水、伤痕和一路的风尘? ? 简陋的柴门又如何,朴素的茅屋又如何

B.带着一路的风尘和汗水、伤痕? ??柴门简陋又如何,茅屋朴素又如何

C.带着汗水、伤痕和一路的风尘? ??柴门简陋又如何,茅屋朴素又如何

D.带着一路的风尘和汗水、伤痕? ??简陋的柴门又如何,朴素的茅屋又如何

(3)文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(? ? ? ? )

A.我摸爬滚打,跨越山川大漠,寻求的是幸福本身,而不是幸福座前的金樽、手中的宝杖。

B.我跨越山川大漠,摸爬滚打,寻求的是幸福本身,而不是幸福座前的金樽、手中的宝杖?

C.我摸爬滚打,跨越山川大漠,寻求的是幸福本身,还是幸福座前的金樽、手中的宝杖?

D.我跨越山川大漠,摸爬滚打,寻求的是幸福本身,而不是幸福座前的金樽、手中的宝杖。

二、单选题

?

2. 下列画线词语的注音和解释,正确的一项是(? ? ? ? )

A.六艺经传皆通习之???????????????传:chuán,流传

B.作《师说》以贻之???????????????贻:dài,赠送

C.授之书而习其句读者? ? ? ? ? ?读:dú,句中的停顿

D.官盛则近谀? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?谀:yú,阿谀奉承

?

3. 下列各组句子中,画线词的词义和用法相同的一组是(????????)

A.顺风而呼? ? ? ? 小学而大遗,吾未见其明也

B.欲人之无惑也难矣? ? ? ??巫医乐师百工之人,不耻相师

C.其皆出于此乎? ? ? ??授之书而习其句读者

D.于其身也,则耻师焉? ? ? ??句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉

?

4. 下列句子中画线的词语与现代汉语意思相同的一项是(? ? ? ? )

A.小学而大遗,吾未见其明也

B.圣人之所以为圣

C.今之众人,其下圣人也亦远矣

D.生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之

?

5. 作者写“句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也”一句的用意是(????????)

A.赞扬不知句读而拜师学习的小孩子,批评有惑不解又不拜师学习的成年人。

B.对那种小孩子不学句读,成年人不去解惑的社会现象表示不满。

C.对那种不知句读倒要从师学习,有疑惑却不从师学习的社会现象提出批评。

D.赞扬不知句读从师学习的风气,批评不能解惑又不从师学习的做法。

?

6. 从句式特征看,与“师者,所以传道受业解惑也”一句相同的一项(? ? ? ? )

A.道之所存,师之所存也 B.句读之不知,惑之不解

C.不拘于时,学于余 D.圣人无常师

?

7. 下列句子没有词类活用的一项是(? ? ? ? )

A.君子博学而日参省乎己 B.上食埃土,下饮黄泉

C.假舟楫者,非能水也 D.臂非加长也,而见者远

三、文言文阅读

?

8.

阅读下面文本,完成下列各题。

李清臣字邦直。七岁知读书,日数千言。客有从京师来者,与其兄谈佛寺火,清臣从傍应曰:“此所谓灾也,或者其蠹民已甚,天固儆之邪?”兄惊曰:“是必大吾门。”

治平二年,试秘阁,欧阳修曰:“不置李清臣于第一,则谬矣。”时大雨霖,灾异数见,论者归咎濮?①议。及廷对,或谓曰:“宜以《五行传》‘简宗庙,水不润下’为证,必擢上第。”清臣曰吾不之信民间岂无疾痛可上者乎善止天地之异者不止其异止民之疾痛而已策入等名声籍甚英宗曰:“如李清臣者,公议皆谓可用,顾以亲抑之可乎?”既而诏举馆阁,欧阳修荐之,得集贤校理。

绍圣元年,廷试进士,清臣发策曰:“今复词赋之选而士不知劝,罢常平?②之官而农不加富,赐土以柔远也而羌夷之患未弭,弛利以便民也而商贾之路不通。夫可则因,否则革,惟当之为贵,圣人亦何有必焉。”鄜延亡金明寨,主将张舆战没,章惇怒,议尽戮全军四千人。清臣曰:“今悉诛吏士,异时亡将必举军降虏矣。”于是但诛牙兵十六辈。仆射韩忠彦与之有连,惟其言是听,出范纯礼、张舜民,不使吕希纯、刘安世入朝,皆其谋也。寻为曾布所陷,出知大名府而卒,年七十一。赠金紫光禄大夫。

清臣蚤以词藻受知神宗,建大理寺,筑都城,皆命作记,简重宏放,文体各成一家。为人宽洪,不忮害。尝为舒亶所劾,及在尚书,亶以赃抵罪,独申救之,曰:“亶信亡状,然谓之赃则不可。”起身穷约,以俭自持,至富贵不改。然志在利禄,一意欲取宰相,故操持悖谬,竟不如愿以死。

(选自《宋史·李清臣传》,有删改)

【注】①濮:指濮王。②常平:常平仓。常平之官,简称“仓臣”,掌常平仓、免役、市易、坊场、河渡、水利等事。

(1)下列对文中画横线部分的断句,正确的一项是(? ? ? ? )

A.清臣曰/吾不之信/民间岂无疾痛可上者乎/善止天地/之异者不止其异/止民之疾痛而已/策入等/名声籍甚/

B.清臣曰/吾不之信/民间岂无疾痛可上者乎/善止天地之异者/不止其异/止民之疾痛而已/策入等/名声籍甚/

C.清臣曰/吾不之信/民间岂无疾痛/可上者乎/善止天地之异者/不止其异/止民之疾痛而已/策入等/名声籍甚/

D.清臣曰/吾不之信/民间岂无疾痛/可上者乎/善止天地/之异者不止其异/止民之疾痛而已/策入等/名声籍甚/

(2)下列对文中相关内容的解说,不正确的一项是(? ? ? ? )

A.“必擢上第”的“擢”指迁官,即升职。与“擢”相似的还有“前太守臣逵察臣孝廉,后刺史臣荣举臣秀才”中的“察”“举”等词。

B.从“欧阳修荐之”可以看出欧阳修在当时具有一定的政治地位;文学上,他与韩愈、柳宗元和宋代的三苏、曾巩、王安石并称为“唐宋八大家”。

C.“廷试进士”中的“进士”是指在我国古代科举制度中通过最后一级考试——殿试的人,意思是可以进授爵位的人,而应试者被称为“举进士”。

D.“赠金紫光禄大夫”中的“赠”是古代朝廷为表彰已死大臣的功绩,追授给死者的一种官职或称号,也称追赠;其余还有赠官、赠典等。

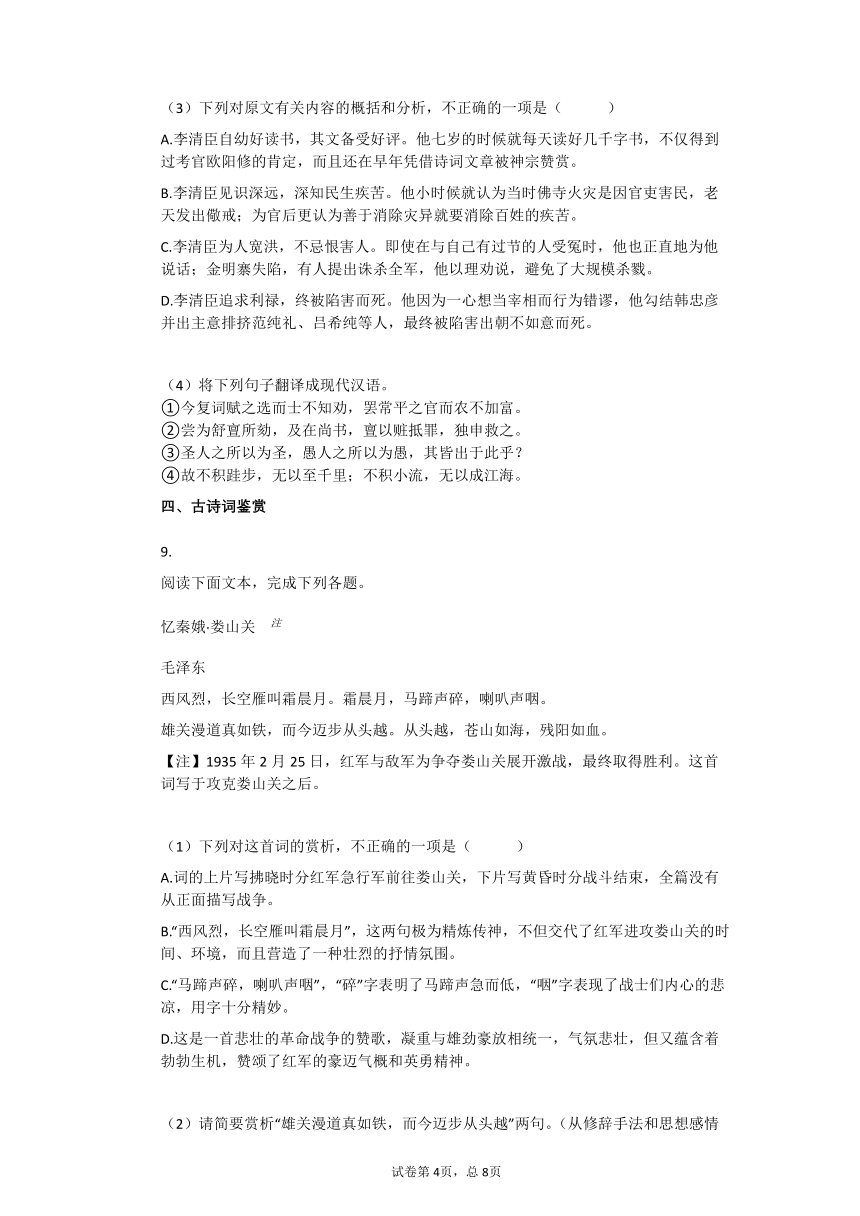

(3)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(? ? ? ? )

A.李清臣自幼好读书,其文备受好评。他七岁的时候就每天读好几千字书,不仅得到过考官欧阳修的肯定,而且还在早年凭借诗词文章被神宗赞赏。

B.李清臣见识深远,深知民生疾苦。他小时候就认为当时佛寺火灾是因官吏害民,老天发出儆戒;为官后更认为善于消除灾异就要消除百姓的疾苦。

C.李清臣为人宽洪,不忌恨害人。即使在与自己有过节的人受冤时,他也正直地为他说话;金明寨失陷,有人提出诛杀全军,他以理劝说,避免了大规模杀戮。

D.李清臣追求利禄,终被陷害而死。他因为一心想当宰相而行为错谬,他勾结韩忠彦并出主意排挤范纯礼、吕希纯等人,最终被陷害出朝不如意而死。

(4)将下列句子翻译成现代汉语。

①今复词赋之选而士不知劝,罢常平之官而农不加富。

②尝为舒亶所劾,及在尚书,亶以赃抵罪,独申救之。

③圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

④故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

四、古诗词鉴赏

?

9.

阅读下面文本,完成下列各题。

忆秦娥·娄山关?注

毛泽东

西风烈,长空雁叫霜晨月。霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。从头越,苍山如海,残阳如血。

【注】1935年2月25日,红军与敌军为争夺娄山关展开激战,最终取得胜利。这首词写于攻克娄山关之后。

(1)下列对这首词的赏析,不正确的一项是(? ? ? ? )

A.词的上片写拂晓时分红军急行军前往娄山关,下片写黄昏时分战斗结束,全篇没有从正面描写战争。

B.“西风烈,长空雁叫霜晨月”,这两句极为精炼传神,不但交代了红军进攻娄山关的时间、环境,而且营造了一种壮烈的抒情氛围。

C.“马蹄声碎,喇叭声咽”,“碎”字表明了马蹄声急而低,“咽”字表现了战士们内心的悲凉,用字十分精妙。

D.这是一首悲壮的革命战争的赞歌,凝重与雄劲豪放相统一,气氛悲壮,但又蕴含着勃勃生机,赞颂了红军的豪迈气概和英勇精神。

(2)请简要赏析“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”两句。(从修辞手法和思想感情两个角度考虑)

?

10.

阅读下面文本,完成下列各题。

和子由四首·送春

苏? 轼

梦里青春可得追?欲将诗句绊余晖。

酒阑病客惟思睡,蜜熟黄蜂亦懒飞。

芍药樱桃俱扫地,鬓丝禅榻两忘机。

凭君借取法界观?①,一洗人间万事非。

【注】①法界观:佛教华严宗主张的证入法界的观法。

(1)下列对诗歌的理解和赏析,不正确的一项是(? ? ? ? )

A.诗题交代写作缘起。“和”的意思是“唱和”,本诗是诗人为应和弟弟苏辙而写的。

B.首联呼应题目,表明“青春”虽然难以挽回,但仍能以写诗度过余生的积极心态。

C.本诗章法绵密,语意前后勾连:颈联上句关联“梦里青春”,下句上承“酒阑病客”。

D.尾联表达愿望,诗人希望借法界观洗除世间之烦恼,反映出佛教思想对他的影响。

(2)本诗颔联与颈联抒发了诗人怎样的情感?这两联是如何借景抒情的?

五、默写题

?

11. 补写下列句子中的空缺部分。

(1)《师说》中强调了从师是为了学道,和他人的年龄大小无关的两句是:_______________,_______________?

(2)苏轼在《念奴娇·赤壁怀古》中以“_______________,_______________”两句,感慨人生的短暂,于是会情不自禁地洒酒祭奠。

(3)《劝学》以蚯蚓为例说明用心专一的重要性后,接着以“_______________,_______________”两句从反面论证用心浮躁的危害。

(4)《短歌行》中用比喻的手法,以明月的可望而不可取,比喻求贤才而不得,点明了忧愁不断的原因的句子是:_______________,_______________?_______________,_______________。

(5)《沁园春·长沙》中描写如火枫林寄寓诗人火热的革命情怀,表现出对革命与祖国前途的乐观主义的憧憬的句子是:_______________,_______________。

六、填空题

?

12. 在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。

华罗庚曾经说过,读书的真功夫在于“既能把薄的书读成厚的,①_______________”,这番对读书的独到见解,耐人寻味。“读薄”与“读厚”,虽然有着相同点,比如都要聚精会神、一以贯之地读,都要“运用脑髓,放出眼光”思考着读等等,但②_______________。从取向上说,“读薄”偏重于求深度,“读厚”则偏重于求宽度;从方法上说,“读薄”需要开掘、“蒸馏”,“读厚”则需要拓展、杂糅。“读薄”的过程,其实就是去粗取精、去伪存真,直达事物本质的过程;“读厚”的过程,其实就是融会贯通、触类旁通,架构知识网的过程。书是一门学问、一门艺术,其真谛和要义唯在于:③_______________,再由“厚”而“薄”,如此循环往复,则境界全出。

七、写作

?

13.

阅读下面的文字,根据要求作文。

生活中,有许多人和事是我们高度重视、感触颇深的,但也有一些人和事,我们司空见惯却熟视无睹。也许有一天,你在偶然间突然发现,那些看似平淡的人和事中却蕴涵着美好的情感、深刻的哲理……从而深深地震撼了你的心灵。

请以“曾被我忽视的_______________”为题写一篇记叙文。要求选好角度,确定立意,不要套作,不得抄袭,不少于800字。

参考答案与试题解析

2020-2021学年江苏扬州高一上语文同步练习

一、综合读写

1.

【答案】

A

A

D

二、单选题

2.

【答案】

D

3.

【答案】

D

4.

【答案】

B

5.

【答案】

C

6.

【答案】

A

7.

【答案】

D

三、文言文阅读

8.

【答案】

B

A

C

(4)①现在恢复了以词赋选用士人,但士人并不知道劝勉;撤销了常平之官,但农民并没有更富裕。

②曾经被舒亶弹劾,等他任尚书时,舒亶因贪赃被治罪,李清臣独独为他辩护救他。

③圣人能成为圣人的原因,愚人会成为愚人的原因,大概都(是)出于这个吧?

④所以不积累一小步,就没有办法到达千里之外(的地方),不积累细小的河流,就没有办法形成大江大海。

四、古诗词鉴赏

9.

【答案】

C

(2)①“雄关漫道真如铁”使用了比喻的手法,暗示出夺取娄山关的艰难。

②这两句词体现了红军夺取娄山关后的豪迈之情,表现了革命队伍踏平艰难险阻的决心和勇气。

10.

【答案】

B

(2)情感:老病无聊、青春不再的感伤;忘却烦恼、泯除机心的愿望。

方法:颔联下句描写黄蜂在蜜熟之际也不采蜜,以黄蜂之懒,间接写出自己的心灰意懒。颈联上句描写芍药、樱桃花凋零,表明春色不再,表达伤春伤己之情。

五、默写题

11.

【答案】

(1)吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎

(2)人生如梦,一尊还酹江月

(3)蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者

(4)明明如月,何时可掇,忧从中来,不可断绝

(5)看万山红遍,层林尽染

六、填空题

12.

【答案】

①又能把厚的书读成薄的,②终究取向不同,方法不同,③由“薄”而“厚”

七、写作

13.

【答案】

略

一、综合读写

?

1.

阅读下面文本,完成下列各题。

假如通往幸福的门是一扇_______________的大门,我们没有理由停下脚步;但假如通往幸福的门是一扇朴素的简陋的甚至是寒酸的柴门,该当如何?我们_______________而来,带着对幸福的憧憬、热望和_______________的追求,(? ? ? ? ),沧桑还没有洗却,眼泪还没有揩干,沾满泥泞的双足_______________,凝望着绝非梦想中的幸福的柴门,滚烫的心会突然间冷却吗?失望会笼罩全身吗?

我决不会收回叩门的手。岁月更迭,悲欢交织,命运的跌打,令我早已深深懂得什么是生命中最最值得珍惜的宝贝。只要幸福住在里面,(? ? ? ? )!幸福的笑容从没因身份的尊卑贵贱失去它明媚的光芒。我摸爬滚打,跨越山川大漠,寻求的不是幸福座前的金樽、手中的宝杖,是幸福本身。幸福比金子还珍贵,这是生活教会我的真理。

(1)依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(? ? ? ? )

A.金碧辉煌? ? 千里迢迢? ??孜孜不倦? ??拾级而上

B.富丽堂皇? ??千里迢迢? ??宵衣旰食? ??一拥而上

C.富丽堂皇? ??不远千里? ??孜孜不倦? ??拾级而上

D.金碧辉煌? ??不远千里? ??宵衣旰食? ??一拥而上

(2)下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(? ? ? ? )

A.带着汗水、伤痕和一路的风尘? ? 简陋的柴门又如何,朴素的茅屋又如何

B.带着一路的风尘和汗水、伤痕? ??柴门简陋又如何,茅屋朴素又如何

C.带着汗水、伤痕和一路的风尘? ??柴门简陋又如何,茅屋朴素又如何

D.带着一路的风尘和汗水、伤痕? ??简陋的柴门又如何,朴素的茅屋又如何

(3)文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(? ? ? ? )

A.我摸爬滚打,跨越山川大漠,寻求的是幸福本身,而不是幸福座前的金樽、手中的宝杖。

B.我跨越山川大漠,摸爬滚打,寻求的是幸福本身,而不是幸福座前的金樽、手中的宝杖?

C.我摸爬滚打,跨越山川大漠,寻求的是幸福本身,还是幸福座前的金樽、手中的宝杖?

D.我跨越山川大漠,摸爬滚打,寻求的是幸福本身,而不是幸福座前的金樽、手中的宝杖。

二、单选题

?

2. 下列画线词语的注音和解释,正确的一项是(? ? ? ? )

A.六艺经传皆通习之???????????????传:chuán,流传

B.作《师说》以贻之???????????????贻:dài,赠送

C.授之书而习其句读者? ? ? ? ? ?读:dú,句中的停顿

D.官盛则近谀? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?谀:yú,阿谀奉承

?

3. 下列各组句子中,画线词的词义和用法相同的一组是(????????)

A.顺风而呼? ? ? ? 小学而大遗,吾未见其明也

B.欲人之无惑也难矣? ? ? ??巫医乐师百工之人,不耻相师

C.其皆出于此乎? ? ? ??授之书而习其句读者

D.于其身也,则耻师焉? ? ? ??句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉

?

4. 下列句子中画线的词语与现代汉语意思相同的一项是(? ? ? ? )

A.小学而大遗,吾未见其明也

B.圣人之所以为圣

C.今之众人,其下圣人也亦远矣

D.生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之

?

5. 作者写“句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也”一句的用意是(????????)

A.赞扬不知句读而拜师学习的小孩子,批评有惑不解又不拜师学习的成年人。

B.对那种小孩子不学句读,成年人不去解惑的社会现象表示不满。

C.对那种不知句读倒要从师学习,有疑惑却不从师学习的社会现象提出批评。

D.赞扬不知句读从师学习的风气,批评不能解惑又不从师学习的做法。

?

6. 从句式特征看,与“师者,所以传道受业解惑也”一句相同的一项(? ? ? ? )

A.道之所存,师之所存也 B.句读之不知,惑之不解

C.不拘于时,学于余 D.圣人无常师

?

7. 下列句子没有词类活用的一项是(? ? ? ? )

A.君子博学而日参省乎己 B.上食埃土,下饮黄泉

C.假舟楫者,非能水也 D.臂非加长也,而见者远

三、文言文阅读

?

8.

阅读下面文本,完成下列各题。

李清臣字邦直。七岁知读书,日数千言。客有从京师来者,与其兄谈佛寺火,清臣从傍应曰:“此所谓灾也,或者其蠹民已甚,天固儆之邪?”兄惊曰:“是必大吾门。”

治平二年,试秘阁,欧阳修曰:“不置李清臣于第一,则谬矣。”时大雨霖,灾异数见,论者归咎濮?①议。及廷对,或谓曰:“宜以《五行传》‘简宗庙,水不润下’为证,必擢上第。”清臣曰吾不之信民间岂无疾痛可上者乎善止天地之异者不止其异止民之疾痛而已策入等名声籍甚英宗曰:“如李清臣者,公议皆谓可用,顾以亲抑之可乎?”既而诏举馆阁,欧阳修荐之,得集贤校理。

绍圣元年,廷试进士,清臣发策曰:“今复词赋之选而士不知劝,罢常平?②之官而农不加富,赐土以柔远也而羌夷之患未弭,弛利以便民也而商贾之路不通。夫可则因,否则革,惟当之为贵,圣人亦何有必焉。”鄜延亡金明寨,主将张舆战没,章惇怒,议尽戮全军四千人。清臣曰:“今悉诛吏士,异时亡将必举军降虏矣。”于是但诛牙兵十六辈。仆射韩忠彦与之有连,惟其言是听,出范纯礼、张舜民,不使吕希纯、刘安世入朝,皆其谋也。寻为曾布所陷,出知大名府而卒,年七十一。赠金紫光禄大夫。

清臣蚤以词藻受知神宗,建大理寺,筑都城,皆命作记,简重宏放,文体各成一家。为人宽洪,不忮害。尝为舒亶所劾,及在尚书,亶以赃抵罪,独申救之,曰:“亶信亡状,然谓之赃则不可。”起身穷约,以俭自持,至富贵不改。然志在利禄,一意欲取宰相,故操持悖谬,竟不如愿以死。

(选自《宋史·李清臣传》,有删改)

【注】①濮:指濮王。②常平:常平仓。常平之官,简称“仓臣”,掌常平仓、免役、市易、坊场、河渡、水利等事。

(1)下列对文中画横线部分的断句,正确的一项是(? ? ? ? )

A.清臣曰/吾不之信/民间岂无疾痛可上者乎/善止天地/之异者不止其异/止民之疾痛而已/策入等/名声籍甚/

B.清臣曰/吾不之信/民间岂无疾痛可上者乎/善止天地之异者/不止其异/止民之疾痛而已/策入等/名声籍甚/

C.清臣曰/吾不之信/民间岂无疾痛/可上者乎/善止天地之异者/不止其异/止民之疾痛而已/策入等/名声籍甚/

D.清臣曰/吾不之信/民间岂无疾痛/可上者乎/善止天地/之异者不止其异/止民之疾痛而已/策入等/名声籍甚/

(2)下列对文中相关内容的解说,不正确的一项是(? ? ? ? )

A.“必擢上第”的“擢”指迁官,即升职。与“擢”相似的还有“前太守臣逵察臣孝廉,后刺史臣荣举臣秀才”中的“察”“举”等词。

B.从“欧阳修荐之”可以看出欧阳修在当时具有一定的政治地位;文学上,他与韩愈、柳宗元和宋代的三苏、曾巩、王安石并称为“唐宋八大家”。

C.“廷试进士”中的“进士”是指在我国古代科举制度中通过最后一级考试——殿试的人,意思是可以进授爵位的人,而应试者被称为“举进士”。

D.“赠金紫光禄大夫”中的“赠”是古代朝廷为表彰已死大臣的功绩,追授给死者的一种官职或称号,也称追赠;其余还有赠官、赠典等。

(3)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(? ? ? ? )

A.李清臣自幼好读书,其文备受好评。他七岁的时候就每天读好几千字书,不仅得到过考官欧阳修的肯定,而且还在早年凭借诗词文章被神宗赞赏。

B.李清臣见识深远,深知民生疾苦。他小时候就认为当时佛寺火灾是因官吏害民,老天发出儆戒;为官后更认为善于消除灾异就要消除百姓的疾苦。

C.李清臣为人宽洪,不忌恨害人。即使在与自己有过节的人受冤时,他也正直地为他说话;金明寨失陷,有人提出诛杀全军,他以理劝说,避免了大规模杀戮。

D.李清臣追求利禄,终被陷害而死。他因为一心想当宰相而行为错谬,他勾结韩忠彦并出主意排挤范纯礼、吕希纯等人,最终被陷害出朝不如意而死。

(4)将下列句子翻译成现代汉语。

①今复词赋之选而士不知劝,罢常平之官而农不加富。

②尝为舒亶所劾,及在尚书,亶以赃抵罪,独申救之。

③圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

④故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

四、古诗词鉴赏

?

9.

阅读下面文本,完成下列各题。

忆秦娥·娄山关?注

毛泽东

西风烈,长空雁叫霜晨月。霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。从头越,苍山如海,残阳如血。

【注】1935年2月25日,红军与敌军为争夺娄山关展开激战,最终取得胜利。这首词写于攻克娄山关之后。

(1)下列对这首词的赏析,不正确的一项是(? ? ? ? )

A.词的上片写拂晓时分红军急行军前往娄山关,下片写黄昏时分战斗结束,全篇没有从正面描写战争。

B.“西风烈,长空雁叫霜晨月”,这两句极为精炼传神,不但交代了红军进攻娄山关的时间、环境,而且营造了一种壮烈的抒情氛围。

C.“马蹄声碎,喇叭声咽”,“碎”字表明了马蹄声急而低,“咽”字表现了战士们内心的悲凉,用字十分精妙。

D.这是一首悲壮的革命战争的赞歌,凝重与雄劲豪放相统一,气氛悲壮,但又蕴含着勃勃生机,赞颂了红军的豪迈气概和英勇精神。

(2)请简要赏析“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”两句。(从修辞手法和思想感情两个角度考虑)

?

10.

阅读下面文本,完成下列各题。

和子由四首·送春

苏? 轼

梦里青春可得追?欲将诗句绊余晖。

酒阑病客惟思睡,蜜熟黄蜂亦懒飞。

芍药樱桃俱扫地,鬓丝禅榻两忘机。

凭君借取法界观?①,一洗人间万事非。

【注】①法界观:佛教华严宗主张的证入法界的观法。

(1)下列对诗歌的理解和赏析,不正确的一项是(? ? ? ? )

A.诗题交代写作缘起。“和”的意思是“唱和”,本诗是诗人为应和弟弟苏辙而写的。

B.首联呼应题目,表明“青春”虽然难以挽回,但仍能以写诗度过余生的积极心态。

C.本诗章法绵密,语意前后勾连:颈联上句关联“梦里青春”,下句上承“酒阑病客”。

D.尾联表达愿望,诗人希望借法界观洗除世间之烦恼,反映出佛教思想对他的影响。

(2)本诗颔联与颈联抒发了诗人怎样的情感?这两联是如何借景抒情的?

五、默写题

?

11. 补写下列句子中的空缺部分。

(1)《师说》中强调了从师是为了学道,和他人的年龄大小无关的两句是:_______________,_______________?

(2)苏轼在《念奴娇·赤壁怀古》中以“_______________,_______________”两句,感慨人生的短暂,于是会情不自禁地洒酒祭奠。

(3)《劝学》以蚯蚓为例说明用心专一的重要性后,接着以“_______________,_______________”两句从反面论证用心浮躁的危害。

(4)《短歌行》中用比喻的手法,以明月的可望而不可取,比喻求贤才而不得,点明了忧愁不断的原因的句子是:_______________,_______________?_______________,_______________。

(5)《沁园春·长沙》中描写如火枫林寄寓诗人火热的革命情怀,表现出对革命与祖国前途的乐观主义的憧憬的句子是:_______________,_______________。

六、填空题

?

12. 在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。

华罗庚曾经说过,读书的真功夫在于“既能把薄的书读成厚的,①_______________”,这番对读书的独到见解,耐人寻味。“读薄”与“读厚”,虽然有着相同点,比如都要聚精会神、一以贯之地读,都要“运用脑髓,放出眼光”思考着读等等,但②_______________。从取向上说,“读薄”偏重于求深度,“读厚”则偏重于求宽度;从方法上说,“读薄”需要开掘、“蒸馏”,“读厚”则需要拓展、杂糅。“读薄”的过程,其实就是去粗取精、去伪存真,直达事物本质的过程;“读厚”的过程,其实就是融会贯通、触类旁通,架构知识网的过程。书是一门学问、一门艺术,其真谛和要义唯在于:③_______________,再由“厚”而“薄”,如此循环往复,则境界全出。

七、写作

?

13.

阅读下面的文字,根据要求作文。

生活中,有许多人和事是我们高度重视、感触颇深的,但也有一些人和事,我们司空见惯却熟视无睹。也许有一天,你在偶然间突然发现,那些看似平淡的人和事中却蕴涵着美好的情感、深刻的哲理……从而深深地震撼了你的心灵。

请以“曾被我忽视的_______________”为题写一篇记叙文。要求选好角度,确定立意,不要套作,不得抄袭,不少于800字。

参考答案与试题解析

2020-2021学年江苏扬州高一上语文同步练习

一、综合读写

1.

【答案】

A

A

D

二、单选题

2.

【答案】

D

3.

【答案】

D

4.

【答案】

B

5.

【答案】

C

6.

【答案】

A

7.

【答案】

D

三、文言文阅读

8.

【答案】

B

A

C

(4)①现在恢复了以词赋选用士人,但士人并不知道劝勉;撤销了常平之官,但农民并没有更富裕。

②曾经被舒亶弹劾,等他任尚书时,舒亶因贪赃被治罪,李清臣独独为他辩护救他。

③圣人能成为圣人的原因,愚人会成为愚人的原因,大概都(是)出于这个吧?

④所以不积累一小步,就没有办法到达千里之外(的地方),不积累细小的河流,就没有办法形成大江大海。

四、古诗词鉴赏

9.

【答案】

C

(2)①“雄关漫道真如铁”使用了比喻的手法,暗示出夺取娄山关的艰难。

②这两句词体现了红军夺取娄山关后的豪迈之情,表现了革命队伍踏平艰难险阻的决心和勇气。

10.

【答案】

B

(2)情感:老病无聊、青春不再的感伤;忘却烦恼、泯除机心的愿望。

方法:颔联下句描写黄蜂在蜜熟之际也不采蜜,以黄蜂之懒,间接写出自己的心灰意懒。颈联上句描写芍药、樱桃花凋零,表明春色不再,表达伤春伤己之情。

五、默写题

11.

【答案】

(1)吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎

(2)人生如梦,一尊还酹江月

(3)蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者

(4)明明如月,何时可掇,忧从中来,不可断绝

(5)看万山红遍,层林尽染

六、填空题

12.

【答案】

①又能把厚的书读成薄的,②终究取向不同,方法不同,③由“薄”而“厚”

七、写作

13.

【答案】

略