江苏省南京市一中2020-2021学年高一上学期历史检测试卷 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 江苏省南京市一中2020-2021学年高一上学期历史检测试卷 Word版含答案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 561.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-10-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

南京市一中2020-2021学年高一上学期历史检测试卷

第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

一、选择题:

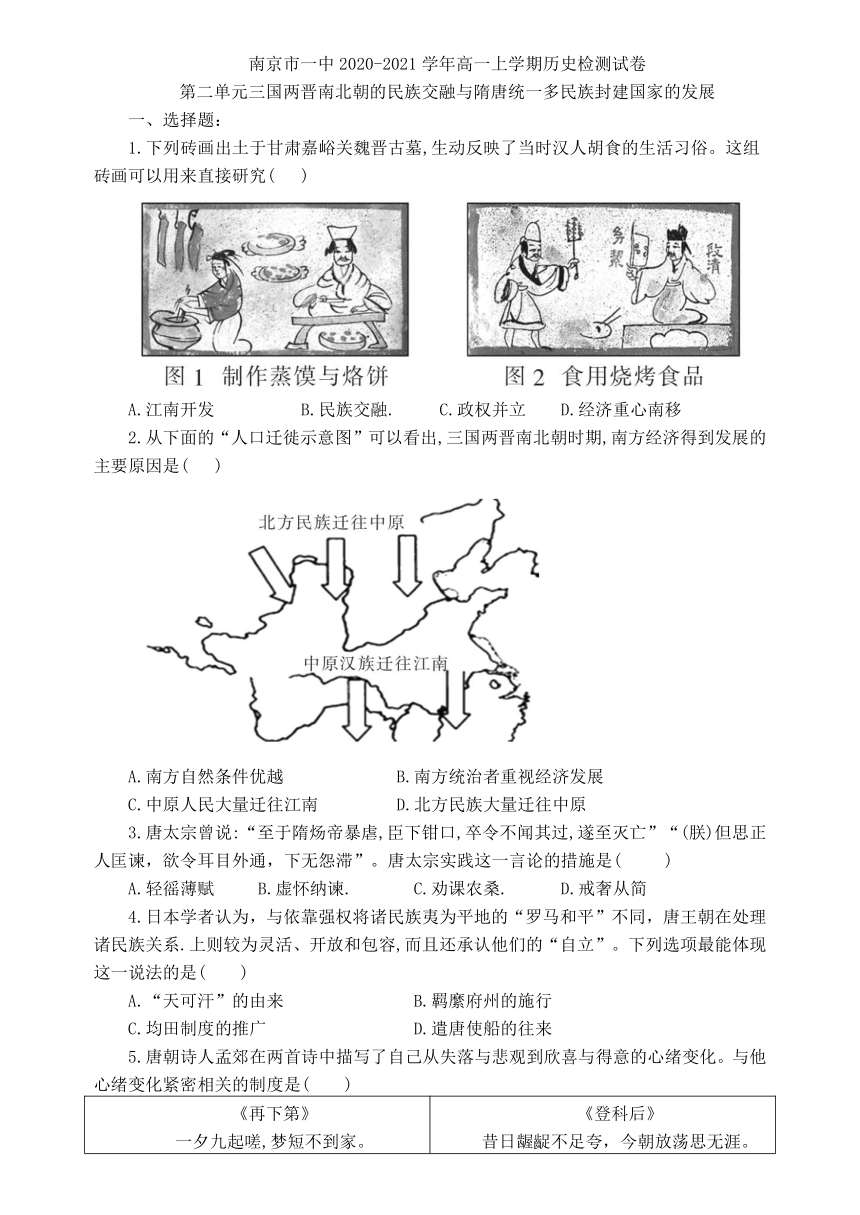

1.下列砖画出土于甘肃嘉峪关魏晋古墓,生动反映了当时汉人胡食的生活习俗。这组砖画可以用来直接研究( )

A.江南开发 B.民族交融. C.政权并立 D.经济重心南移

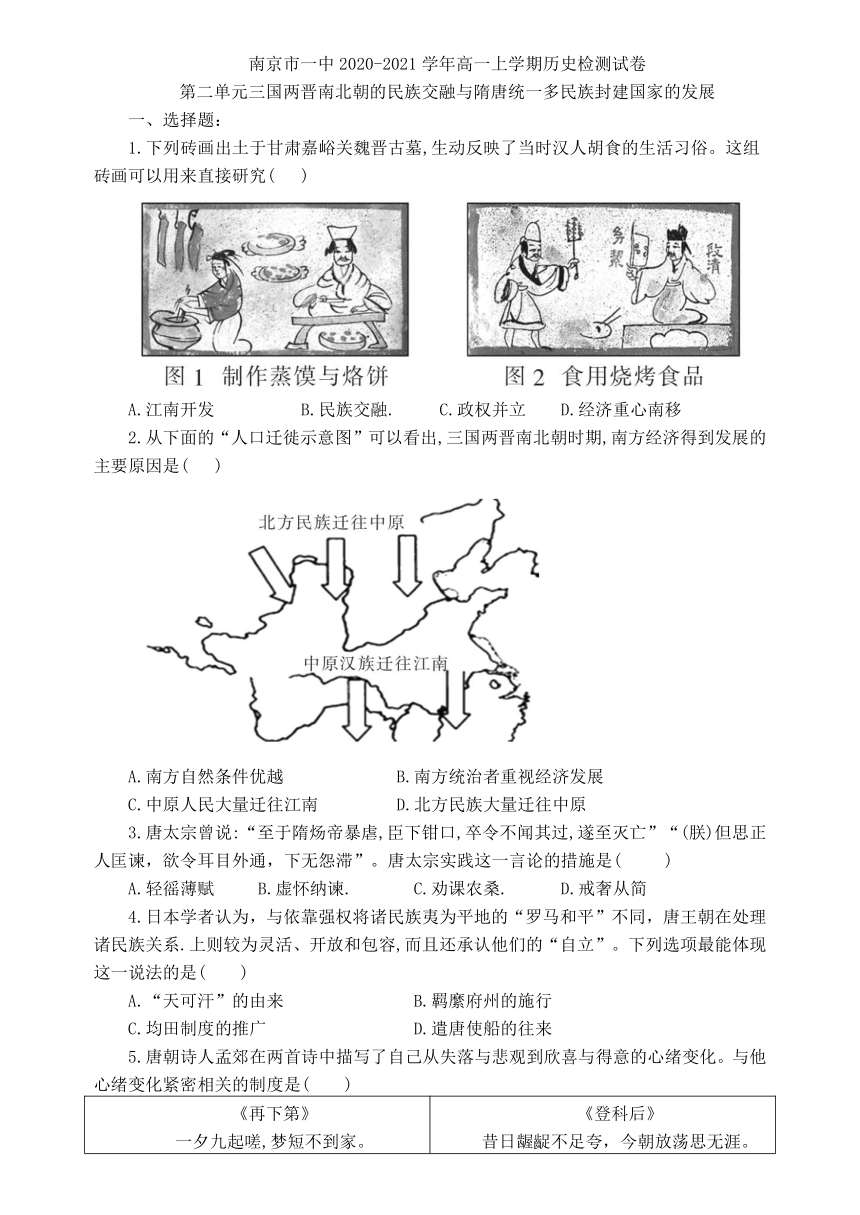

2.从下面的“人口迁徙示意图”可以看出,三国两晋南北朝时期,南方经济得到发展的主要原因是( )

A.南方自然条件优越 B.南方统治者重视经济发展

C.中原人民大量迁往江南 D.北方民族大量迁往中原

3.唐太宗曾说:“至于隋炀帝暴虐,臣下钳口,卒令不闻其过,遂至灭亡”“(朕)但思正人匡谏,欲令耳目外通,下无怨滞”。唐太宗实践这一言论的措施是( )

A.轻徭薄赋 B.虚怀纳谏. C.劝课农桑. D.戒奢从简

4.日本学者认为,与依靠强权将诸民族夷为平地的“罗马和平”不同,唐王朝在处理诸民族关系.上则较为灵活、开放和包容,而且还承认他们的“自立”。下列选项最能体现这一说法的是( )

A.“天可汗”的由来 B.羁縻府州的施行

C.均田制度的推广 D.遣唐使船的往来

5.唐朝诗人孟郊在两首诗中描写了自己从失落与悲观到欣喜与得意的心绪变化。与他心绪变化紧密相关的制度是( )

《再下第》 一夕九起嗟,梦短不到家。

两度长安陌,空将泪见花。 《登科后》

昔日龌齪不足夸,今朝放荡思无涯。

春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

A.郡县制 B.三省六部制 C.行省制 D.科举制

6.唐前期,继续推行“均田制”和租庸调制;唐中期以后,土地兼并加剧,均田制急剧崩坏,租庸调制难以维持。公元780年,唐朝改行两税.法。这一变化表明唐朝中期( )

A.赋税改革能够有效缓解土地兼并 B.土地制度变化影响赋税制度变化

C.抑制兼并是政府增收的主要途径 D.赋税制度变化影响土地制度变化

7.境界又称意境,是中国古典文学理论中的常用概念。下列诗词中体现了盛唐风貌的应是( )

A.“君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回”

B.“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅”

C.“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”

D.“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”

8.史料记载,天宝十三载(754年),全国人口有5280多万,而到广德二年(764年),全国人口只有1690多万。导致这一时期人口锐减的主要原因是( )

A.修建大运河 B.隋末农民起义 C.安史之乱 D.黄巢起义

学者易中天在《易中天中华史:南朝,北朝》中指出:“如果要用一句话来概括南北朝的历史意义,我认为那就是:原来有的没了,原来没的有了。什么没了?五胡。什么有了?南北。”. 这说明( )

A.汉族对少数民族的单向融合导致五胡的消失

B.南北分野对中华文化的发展产生了深远影响

C.国家的分裂严重影响了中华文明的发展进程

D.民族融合、交流汇合是导致民族消失的根源

10.有学者认为,唐代前期中央各级行政机关以及地方诸道州府,行政上皆承受于尚书省“有事皆申尚书省取裁闻奏,不能径奏君相:诏令制敕亦必先下尚书省详定,然后下百司。”由此可见,尚书省( )

A.剥夺中书与门下省的权力 B.拥有起草诏令制敕的职权

C.阻隔皇帝与各州府的联系 D.成为全国行政运行的枢纽

11.《爱日斋丛抄》记载:“大概唐末渐有印书,特.未能盛行,遂始于蜀也。当五季乱离之际,经籍方有托而流布于四方,天之不绝斯文,信.矣!”这说明( )。

A.唐代雕版印刷术已得到普遍使用 B.活字印刷的书籍逐渐得到了推广

C.学术文化的传播仅依靠手抄书籍 D.雕版印刷术的进步促进文化发展

12. (唐朝)开辟了丝绸之路中从葱岭往西经过中亚、西亚到欧洲的西段后,往来于丝绸之路的人们不再仅仅是商人和土兵,为寻求信仰理念和文化交流的人们也逐渐出现在丝绸之路上。由此可知( )

A.唐朝的繁荣强盛吸引了大量外国人来华

B.丝绸之路西段的开通推动了中外交流发展

C.开明兼容的政策是外国人来华的主要原因

D.唐代对外交流为世界文明做了重要贡献

13.南北朝时,盛行“舍宅为寺”的功德活动,许多王侯贵族将宅地改建为佛寺。一些大寺院往往以塔为中心,四周由堂、阁围成方形庭院。舍宅为寺”的功德活动反映出()。

A.佛教盛行 B.“三教合一” C.佛寺集中化 D.佛教世俗化

14.其书被书论家评为“法度备存而端劲庄持”,其人被欧阳修评为“忠臣烈士,道德君子”。这位唐代大书法家是( )

A.颜真卿 B.张旭 C.王羲之 D.黄庭坚

15.宋代路振的《九国志》记载,唐哀帝时(10世纪初),郑璠率军攻打豫章(今江西南昌),“发机飞火”,烧毁该城的龙沙门。这可以说明( )

A.唐代战争时使用突火枪 B.唐末军事上已使用火药

C.火药促进了地理大发现 D.唐代火药已经传人欧洲

16.文物是研究历史的重要资料。右图银币出土于西安何家村,铸造于日本和同年间(706~714年),其形制、重量与开元通宝完全相同。据此可推测这枚银币的铸造时间应当是我国历史上的( )

A.汉朝 B.北魏 C.唐朝 D.宋朝.

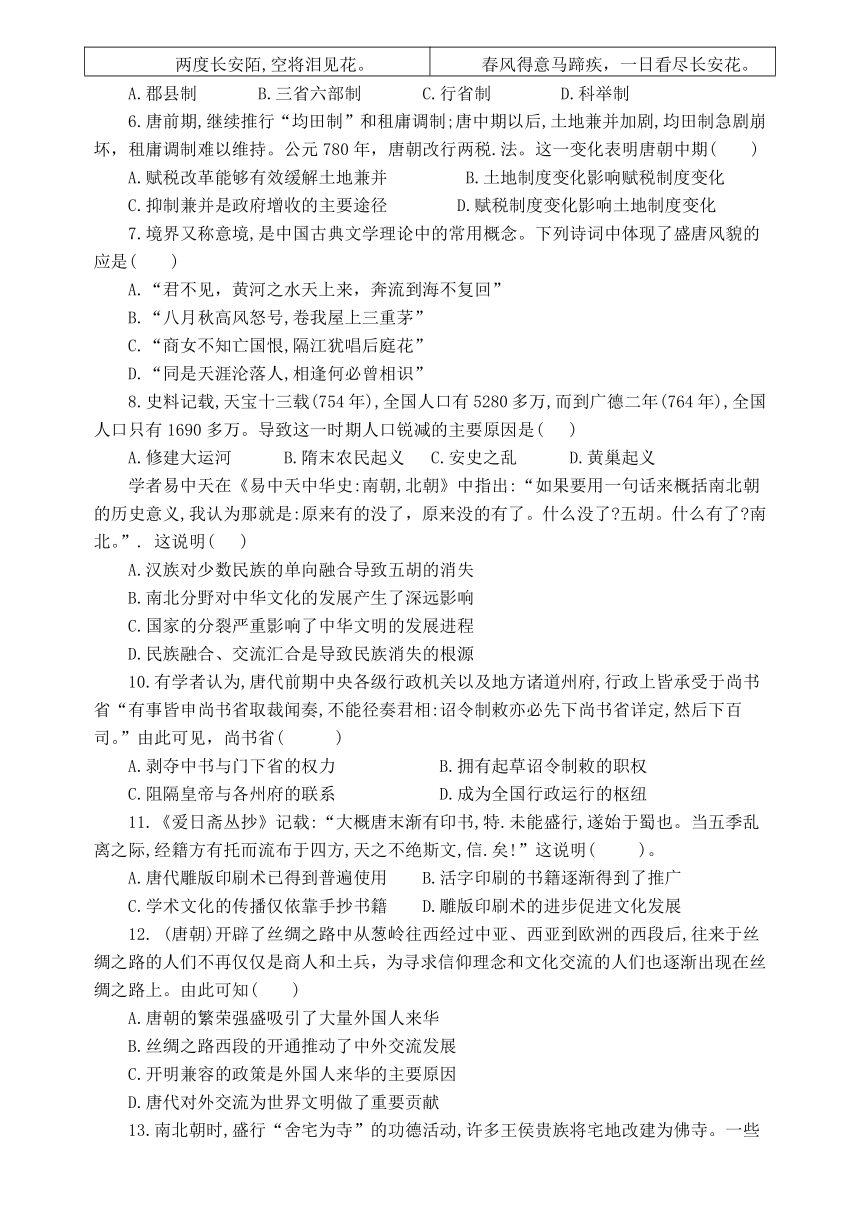

17.下图说明( )

A.三教合流成为社会潮流

B.中外文明碰撞,冲突趋向加剧

C.艺术作品日益世俗化

D.外来文明与中华文化相融合

18.在敦煌壁画艺术中,魏晋南北朝时期的壁画大多宣传佛教的善行和现实的悲苦无奈;隋唐壁画则更多地宣传享受和娱乐,表现幸福与祥和。这些变化说明了( )

A.佛教文化的中国化

B.中外文化的交融性

C.艺术形式的多样化

D.艺术内容的时代性

19.《南齐书●褚渊王俭传》载:“贵仕素资,皆由门庆,平流进取,坐至公卿,则知殉国之感无因,保家之念宜切。”该现象缘于( )

A.世官制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制

20.“贫苦子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗.....即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第,否则虽富不荣。”与材料相关的制度是( )

A.世袭制 B.郡县制 C.科举制 D.行省制度

21.有史学家认为:从秦汉起,官僚体制就是中国制度的核心问题,而这个核心问题又可以分成两个大的问题,一是官僚的选拔问题,二是官僚体系内部的权力制衡问题。隋唐时期统治者解决“官僚体系内部的权力制衡问题”的重要举措是( )

A.废分封,置郡县 B.建立法律体系 C.确立三省六部制 D.实行科举制

22.孟子说:“有布缕之征,粟米之征,力役之征。”后世出现的一种赋税制度,同时采用了三种征收方式,却被史学家评价为中国历史上最为轻徭薄赋、项目分明的赋税制度。这种制度是( )

A.什一税 B.初税亩 C.租调制 D.租庸调制

3.王定宝在《唐摭言》中提出:“三百年来,科第之设,草泽(草野的意思)望之起家,簪绂(显贵的意思)望之继化。孤寒失之,其旗馁矣;世禄失之,其族绝矣。”该材料主要揭示科举制的实行( )

A.极大地巩固了唐朝的统治 B.促进了社会阶层的流动

C.实现了贵族和平民的平等 D.有效地加强了中央集权

24.唐朝前期推行租庸调制,以丁为单位,缴纳固定数额的谷物、布帛和代役税。唐朝中期改行两税法,“惟以资产为宗,不以丁身为本”,除征收谷物外,原来征收的布帛等实物改为折钱计征。这一转变( )

A.提高了商人的社会政治地位

B.完成了实物税向货币税的过渡

C.促进了商品经济的发展繁荣

D.加强了政府对农民的人身控制

25.“炀帝此举,为其国促数年之祚(国运),而为后世开万世之利,可谓不仁:而有功者矣。”“炀帝此举”是指( )

A.建立隋朝 B.统一全国 C.开通大运河 D.迁都洛阳

26.唐太宗说:“国以民为本,人以食为命。若禾黍不登,则兆庶非国家所有。”这说明唐太宗( )

A.重视发展生产 B.扩充国学规模. C.注重虚心纳谏 D.加强边疆管理.

27.史料记载,唐太宗时,有大臣奏请修复长城,太宗一笑置之。唐太宗不修长城的理由是( )

A.唐朝北方已无边患侵扰之忧 B.长城已经彻底失去防御作用

C.唐朝国力虚弱,财政无力支撑 D.民族政策开明,民族关系融洽

28.吴宗国在《中国古代官僚政治制度研究》中说:北朝的强盛来自体制的力量.....交替的“胡化”和“汉化”....扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了走出门阀士族、通向重振的隋唐大帝国的历史出口。作者旨在强调( )

A.北朝统治政策缺乏稳定性 B.北魏因改革成为强大帝国

C.隋唐统治重创了士族势力 D.孝文帝改革有重大的影响

29.虽然汉以后,曾有过南北朝的割据局面,但南北政权都争以“中国”为正统。隋唐两朝,天下一统,在修史时,将历史上分裂的南北政权都归人“中国”,纳人正史。据此可知从汉到隋唐( )

A.统治者注重从法统上坚持统一意识 B.南北方形成了共同的民族认同感

C.专制主义中央集权的统治逐渐加强 D.中国的内涵随着时代发展而发展

30.诸葛亮在《出师表》中写道:“今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中....兴复汉室,还于旧都。”曹操在207年作的《龟虽寿》诗中写道:“老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。”由此可知,他们的共同理想是( )

A.发展经济 B.争权夺利 C.打败孙权 D.统一中国.

二、材料分析题

31.魏晋南北朝时期的少数民族文化与汉文化的大规模融合,使这一时期的文化更趋于多元走向。阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二匈奴、鲜卑 、羯、氐、羌等草原游牧民族打破了“与中国壤断土隔”的文化生态环境的疆域线,进入了与汉文化相适应的生态环境,于是,胡文化自然而然地转化为一种低势能文化....与此反观照,汉文化理所当然地成为高势能文化,并充分展现出其优胜性。胡汉文化之间的“社会距离”,产生了胡汉文化质的不相容性。....文化冲突中的对立诸面不可避免地在文化冲突中潜下改变自身原有的文化心理结构,从对方处吸收于已用的文化质,从而在调整、适应的过程中趋于一体化。

一摘编 自冯天瑜等《中华文化史》

材料三魏晋南北朝时期的民族融合过程中,应该说汉化是总体的趋势,但是文化的融合并不只是单向的,而是双向甚至是多向的。伴随着胡族入居中原,背景广阔的异质文化汇入汉族社会,在对传统文化造成剧烈冲击的同时,也为其带来了新鲜而有活力的因素。实际上正是由于文化融合的多元格局,特别是得益于突破国家、民族、地域限制的“丝绸之路”的畅通,最终促进了南北统一后隋唐文化新的整合,造就了空前的辉煌盛世。

摘编自阴法鲁、许树安主编《中国古代文化史》

据材料一并结合所学知识,指出北魏孝文帝改革前后内迁少数民族人民的生产方式发生了怎样的变化。

据材料二并结合所学知识,概括北魏孝文帝改革的汉化措施,并指出这些措施产生的影响。

(3)据材料三并结合所学知识,指出民族文化融合对中国历史造成的影响。

32. 阅读下列材料,回答问题。

材料一丝绸之路始通于西汉张骞“凿空”、在西域设置行政管理机构之时。当时的道路由东而西:自长安经河西走廊通向中亚。经这条路运往西方的商品有蚕丝、丝织品、铁器等,从西方输进中国的商品有良马、葡萄、石榴等。汉代丝绸之路引发了各国互相接触的强烈愿望。

摘编自《中华文明史》

材料二唐朝丝绸之 路畅通,“伊吾之右,波斯以东,职贡不绝,商旅相继”的局面形成后,丝绸大量输往许多国家,外来物品也纷纷涌入。丝绸是唐朝赋税的重要来源,也是政治外交的主要礼物,唐初赠帛与彩缎予突厥,稳定边疆形势。“秦汉以来,唐马最盛”,“绢马贸易”满足了西域各国渴望得到丝绸的要求,西域骏马也极大地改善了唐朝的军队装备,成为中西交通的重要工具。外来物品如金银带把杯、彩釉玻璃等器皿传入中原,激.发了唐朝工匠的仿制兴趣和创新热情,工艺技术的模仿和审美情趣的启示,最终使唐代手工业品的制作风格发生了改变。

商贸活动带来了文化融合的多元格局。西域音乐、舞蹈、绘画,给中国传统文化注入清新的气息,以外来乐舞为参照,中国古代“功成作乐”的礼仪制度进行了更新改造。敦煌壁画描绘出只交纳商税、不承担政府义务、定居唐朝境内创业的外国商旅,莫高窟珍藏的大量佛门经文,以及融合西方艺术创造出崭新东方美的造像,将人类共同的美、共同的人性经过潜移默化的整合后以艺术形式再现出来。在不同文明的碰撞过程中,唐朝文化得到了极大的补充和发展,并汇集为开创新时代的动力,最终形成了以唐为核心向四周辐射的文化圈。

——摘编自《中华文明史》

(1)比较材料一、二,指出汉、唐丝绸之路的变化。结合材料二和所学知识,说明唐朝丝绸之路对中外文明发展的影响。

(2)根据上述材料并结合所学知识,分析汉、唐丝绸之路绵延不衰的原因。

33.阅读下列材料,回答问题。

材料一潘 岳妙有姿容,好神情。少时挟弹出洛阳道,妇人遇者,莫不连手共萦之。左太冲绝丑,亦复效岳游遨,于是群妪齐共乱唾之,委顿而返。

卫珍从豫章至下都,人久闻其名,观者如堵墙。珍先有赢疾,体不堪劳,遂成病而死,时人谓“看杀卫玲”。

——摘编自[南朝宋]刘义庆《世说新语》

材料二中国文明的独特个性亦内在地体现于审美之中。周代以来,特别是先秦诸子之后,中国人就已经有了儒道互补的审美传统。....魏晋时期的审美,曾试图废儒而重道,但却是颓废而变态的。然而尽管如此,魏晋审美的定势却对中国往后的艺术实践具有

极大的影响。唐代开国之后不久,便有一种新的审美意向在成长和发展,到开元、天宝年间,蔚为大观。一方面,南北文化交流融合,使汉魏旧学(北朝)与齐梁新声(南朝)相互取长补短,推陈出新;另一方面,中外贸易交通发达,“丝绸之路”引进来的不只是“胡商”会集,而且也带来了

材料三

下面为两幅唐代艺术品(局部图)

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明魏晋时期流行怎样的社会风气并分析这种社会风气形成的因素。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,说明唐代的审美意向有了哪些新发展,并指出这些审美意向体现了唐朝怎样的社会现实。

参考答案

01-05BCBBD 06-10BACBD 11-15DBAAB 16-20 CDDCC 21-25CDBCC 26-30ADDAD

31.(1)变化:游牧文明到农耕文明。

(2)汉化措施:易服装、讲汉话、改汉姓、定门第等级、通婚姻、改籍贯等。影响:促进民族交融;推动北魏政权汉化(封建化);促进经济发展。

(3)影响:为国家统-奠定了基础;促进中华文化的多元化发展。

32.(1)变化:从地域(范围).上看,汉朝丝路从中国出发,主要通向中亚;唐朝丝路覆盖了西亚、南亚乃至非洲东海岸。从内容上看,汉代以商业贸易为.主;唐代从商业贸易扩展到文化、民俗、政治、军事、手工业工艺等领域。从对象上看,汉代以西域和中亚地区国家为主;唐代扩大到南亚、西亚等国。

影响:稳定了唐朝西北边疆形势;壮大了唐军实力;增加国家财政收人;促进了中外经济文化的交流融合;推动了唐朝手工业工艺的创新与发展;引领了周边国家地区的发展,形成了中华文化圈。

(2)原因:国家统一,国力强盛;国家重视发展对外(丝路)贸易;古代中华文明的先进性与开放包容特性对周边国家和地区具有较大的吸引力;中外商人对丝路贸易的推动;海陆交通条件的不断改善。

33. (1)社会风气:以貌取人;精神颓废,浮华虛无,缺乏道义。形成因素:社会动荡;世家大族掌控政权,社会阶层趋于固化;道教兴起,佛教传人使儒学面临危机。

(2)新发展:崇尚壮丽、健美、蓬勃向上的精神风貌。社会现实:经济上国力强盛;政治.上和谐统一;文化上思想多元,兼收并蓄

第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

一、选择题:

1.下列砖画出土于甘肃嘉峪关魏晋古墓,生动反映了当时汉人胡食的生活习俗。这组砖画可以用来直接研究( )

A.江南开发 B.民族交融. C.政权并立 D.经济重心南移

2.从下面的“人口迁徙示意图”可以看出,三国两晋南北朝时期,南方经济得到发展的主要原因是( )

A.南方自然条件优越 B.南方统治者重视经济发展

C.中原人民大量迁往江南 D.北方民族大量迁往中原

3.唐太宗曾说:“至于隋炀帝暴虐,臣下钳口,卒令不闻其过,遂至灭亡”“(朕)但思正人匡谏,欲令耳目外通,下无怨滞”。唐太宗实践这一言论的措施是( )

A.轻徭薄赋 B.虚怀纳谏. C.劝课农桑. D.戒奢从简

4.日本学者认为,与依靠强权将诸民族夷为平地的“罗马和平”不同,唐王朝在处理诸民族关系.上则较为灵活、开放和包容,而且还承认他们的“自立”。下列选项最能体现这一说法的是( )

A.“天可汗”的由来 B.羁縻府州的施行

C.均田制度的推广 D.遣唐使船的往来

5.唐朝诗人孟郊在两首诗中描写了自己从失落与悲观到欣喜与得意的心绪变化。与他心绪变化紧密相关的制度是( )

《再下第》 一夕九起嗟,梦短不到家。

两度长安陌,空将泪见花。 《登科后》

昔日龌齪不足夸,今朝放荡思无涯。

春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

A.郡县制 B.三省六部制 C.行省制 D.科举制

6.唐前期,继续推行“均田制”和租庸调制;唐中期以后,土地兼并加剧,均田制急剧崩坏,租庸调制难以维持。公元780年,唐朝改行两税.法。这一变化表明唐朝中期( )

A.赋税改革能够有效缓解土地兼并 B.土地制度变化影响赋税制度变化

C.抑制兼并是政府增收的主要途径 D.赋税制度变化影响土地制度变化

7.境界又称意境,是中国古典文学理论中的常用概念。下列诗词中体现了盛唐风貌的应是( )

A.“君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回”

B.“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅”

C.“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”

D.“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”

8.史料记载,天宝十三载(754年),全国人口有5280多万,而到广德二年(764年),全国人口只有1690多万。导致这一时期人口锐减的主要原因是( )

A.修建大运河 B.隋末农民起义 C.安史之乱 D.黄巢起义

学者易中天在《易中天中华史:南朝,北朝》中指出:“如果要用一句话来概括南北朝的历史意义,我认为那就是:原来有的没了,原来没的有了。什么没了?五胡。什么有了?南北。”. 这说明( )

A.汉族对少数民族的单向融合导致五胡的消失

B.南北分野对中华文化的发展产生了深远影响

C.国家的分裂严重影响了中华文明的发展进程

D.民族融合、交流汇合是导致民族消失的根源

10.有学者认为,唐代前期中央各级行政机关以及地方诸道州府,行政上皆承受于尚书省“有事皆申尚书省取裁闻奏,不能径奏君相:诏令制敕亦必先下尚书省详定,然后下百司。”由此可见,尚书省( )

A.剥夺中书与门下省的权力 B.拥有起草诏令制敕的职权

C.阻隔皇帝与各州府的联系 D.成为全国行政运行的枢纽

11.《爱日斋丛抄》记载:“大概唐末渐有印书,特.未能盛行,遂始于蜀也。当五季乱离之际,经籍方有托而流布于四方,天之不绝斯文,信.矣!”这说明( )。

A.唐代雕版印刷术已得到普遍使用 B.活字印刷的书籍逐渐得到了推广

C.学术文化的传播仅依靠手抄书籍 D.雕版印刷术的进步促进文化发展

12. (唐朝)开辟了丝绸之路中从葱岭往西经过中亚、西亚到欧洲的西段后,往来于丝绸之路的人们不再仅仅是商人和土兵,为寻求信仰理念和文化交流的人们也逐渐出现在丝绸之路上。由此可知( )

A.唐朝的繁荣强盛吸引了大量外国人来华

B.丝绸之路西段的开通推动了中外交流发展

C.开明兼容的政策是外国人来华的主要原因

D.唐代对外交流为世界文明做了重要贡献

13.南北朝时,盛行“舍宅为寺”的功德活动,许多王侯贵族将宅地改建为佛寺。一些大寺院往往以塔为中心,四周由堂、阁围成方形庭院。舍宅为寺”的功德活动反映出()。

A.佛教盛行 B.“三教合一” C.佛寺集中化 D.佛教世俗化

14.其书被书论家评为“法度备存而端劲庄持”,其人被欧阳修评为“忠臣烈士,道德君子”。这位唐代大书法家是( )

A.颜真卿 B.张旭 C.王羲之 D.黄庭坚

15.宋代路振的《九国志》记载,唐哀帝时(10世纪初),郑璠率军攻打豫章(今江西南昌),“发机飞火”,烧毁该城的龙沙门。这可以说明( )

A.唐代战争时使用突火枪 B.唐末军事上已使用火药

C.火药促进了地理大发现 D.唐代火药已经传人欧洲

16.文物是研究历史的重要资料。右图银币出土于西安何家村,铸造于日本和同年间(706~714年),其形制、重量与开元通宝完全相同。据此可推测这枚银币的铸造时间应当是我国历史上的( )

A.汉朝 B.北魏 C.唐朝 D.宋朝.

17.下图说明( )

A.三教合流成为社会潮流

B.中外文明碰撞,冲突趋向加剧

C.艺术作品日益世俗化

D.外来文明与中华文化相融合

18.在敦煌壁画艺术中,魏晋南北朝时期的壁画大多宣传佛教的善行和现实的悲苦无奈;隋唐壁画则更多地宣传享受和娱乐,表现幸福与祥和。这些变化说明了( )

A.佛教文化的中国化

B.中外文化的交融性

C.艺术形式的多样化

D.艺术内容的时代性

19.《南齐书●褚渊王俭传》载:“贵仕素资,皆由门庆,平流进取,坐至公卿,则知殉国之感无因,保家之念宜切。”该现象缘于( )

A.世官制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制

20.“贫苦子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗.....即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第,否则虽富不荣。”与材料相关的制度是( )

A.世袭制 B.郡县制 C.科举制 D.行省制度

21.有史学家认为:从秦汉起,官僚体制就是中国制度的核心问题,而这个核心问题又可以分成两个大的问题,一是官僚的选拔问题,二是官僚体系内部的权力制衡问题。隋唐时期统治者解决“官僚体系内部的权力制衡问题”的重要举措是( )

A.废分封,置郡县 B.建立法律体系 C.确立三省六部制 D.实行科举制

22.孟子说:“有布缕之征,粟米之征,力役之征。”后世出现的一种赋税制度,同时采用了三种征收方式,却被史学家评价为中国历史上最为轻徭薄赋、项目分明的赋税制度。这种制度是( )

A.什一税 B.初税亩 C.租调制 D.租庸调制

3.王定宝在《唐摭言》中提出:“三百年来,科第之设,草泽(草野的意思)望之起家,簪绂(显贵的意思)望之继化。孤寒失之,其旗馁矣;世禄失之,其族绝矣。”该材料主要揭示科举制的实行( )

A.极大地巩固了唐朝的统治 B.促进了社会阶层的流动

C.实现了贵族和平民的平等 D.有效地加强了中央集权

24.唐朝前期推行租庸调制,以丁为单位,缴纳固定数额的谷物、布帛和代役税。唐朝中期改行两税法,“惟以资产为宗,不以丁身为本”,除征收谷物外,原来征收的布帛等实物改为折钱计征。这一转变( )

A.提高了商人的社会政治地位

B.完成了实物税向货币税的过渡

C.促进了商品经济的发展繁荣

D.加强了政府对农民的人身控制

25.“炀帝此举,为其国促数年之祚(国运),而为后世开万世之利,可谓不仁:而有功者矣。”“炀帝此举”是指( )

A.建立隋朝 B.统一全国 C.开通大运河 D.迁都洛阳

26.唐太宗说:“国以民为本,人以食为命。若禾黍不登,则兆庶非国家所有。”这说明唐太宗( )

A.重视发展生产 B.扩充国学规模. C.注重虚心纳谏 D.加强边疆管理.

27.史料记载,唐太宗时,有大臣奏请修复长城,太宗一笑置之。唐太宗不修长城的理由是( )

A.唐朝北方已无边患侵扰之忧 B.长城已经彻底失去防御作用

C.唐朝国力虚弱,财政无力支撑 D.民族政策开明,民族关系融洽

28.吴宗国在《中国古代官僚政治制度研究》中说:北朝的强盛来自体制的力量.....交替的“胡化”和“汉化”....扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了走出门阀士族、通向重振的隋唐大帝国的历史出口。作者旨在强调( )

A.北朝统治政策缺乏稳定性 B.北魏因改革成为强大帝国

C.隋唐统治重创了士族势力 D.孝文帝改革有重大的影响

29.虽然汉以后,曾有过南北朝的割据局面,但南北政权都争以“中国”为正统。隋唐两朝,天下一统,在修史时,将历史上分裂的南北政权都归人“中国”,纳人正史。据此可知从汉到隋唐( )

A.统治者注重从法统上坚持统一意识 B.南北方形成了共同的民族认同感

C.专制主义中央集权的统治逐渐加强 D.中国的内涵随着时代发展而发展

30.诸葛亮在《出师表》中写道:“今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中....兴复汉室,还于旧都。”曹操在207年作的《龟虽寿》诗中写道:“老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。”由此可知,他们的共同理想是( )

A.发展经济 B.争权夺利 C.打败孙权 D.统一中国.

二、材料分析题

31.魏晋南北朝时期的少数民族文化与汉文化的大规模融合,使这一时期的文化更趋于多元走向。阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二匈奴、鲜卑 、羯、氐、羌等草原游牧民族打破了“与中国壤断土隔”的文化生态环境的疆域线,进入了与汉文化相适应的生态环境,于是,胡文化自然而然地转化为一种低势能文化....与此反观照,汉文化理所当然地成为高势能文化,并充分展现出其优胜性。胡汉文化之间的“社会距离”,产生了胡汉文化质的不相容性。....文化冲突中的对立诸面不可避免地在文化冲突中潜下改变自身原有的文化心理结构,从对方处吸收于已用的文化质,从而在调整、适应的过程中趋于一体化。

一摘编 自冯天瑜等《中华文化史》

材料三魏晋南北朝时期的民族融合过程中,应该说汉化是总体的趋势,但是文化的融合并不只是单向的,而是双向甚至是多向的。伴随着胡族入居中原,背景广阔的异质文化汇入汉族社会,在对传统文化造成剧烈冲击的同时,也为其带来了新鲜而有活力的因素。实际上正是由于文化融合的多元格局,特别是得益于突破国家、民族、地域限制的“丝绸之路”的畅通,最终促进了南北统一后隋唐文化新的整合,造就了空前的辉煌盛世。

摘编自阴法鲁、许树安主编《中国古代文化史》

据材料一并结合所学知识,指出北魏孝文帝改革前后内迁少数民族人民的生产方式发生了怎样的变化。

据材料二并结合所学知识,概括北魏孝文帝改革的汉化措施,并指出这些措施产生的影响。

(3)据材料三并结合所学知识,指出民族文化融合对中国历史造成的影响。

32. 阅读下列材料,回答问题。

材料一丝绸之路始通于西汉张骞“凿空”、在西域设置行政管理机构之时。当时的道路由东而西:自长安经河西走廊通向中亚。经这条路运往西方的商品有蚕丝、丝织品、铁器等,从西方输进中国的商品有良马、葡萄、石榴等。汉代丝绸之路引发了各国互相接触的强烈愿望。

摘编自《中华文明史》

材料二唐朝丝绸之 路畅通,“伊吾之右,波斯以东,职贡不绝,商旅相继”的局面形成后,丝绸大量输往许多国家,外来物品也纷纷涌入。丝绸是唐朝赋税的重要来源,也是政治外交的主要礼物,唐初赠帛与彩缎予突厥,稳定边疆形势。“秦汉以来,唐马最盛”,“绢马贸易”满足了西域各国渴望得到丝绸的要求,西域骏马也极大地改善了唐朝的军队装备,成为中西交通的重要工具。外来物品如金银带把杯、彩釉玻璃等器皿传入中原,激.发了唐朝工匠的仿制兴趣和创新热情,工艺技术的模仿和审美情趣的启示,最终使唐代手工业品的制作风格发生了改变。

商贸活动带来了文化融合的多元格局。西域音乐、舞蹈、绘画,给中国传统文化注入清新的气息,以外来乐舞为参照,中国古代“功成作乐”的礼仪制度进行了更新改造。敦煌壁画描绘出只交纳商税、不承担政府义务、定居唐朝境内创业的外国商旅,莫高窟珍藏的大量佛门经文,以及融合西方艺术创造出崭新东方美的造像,将人类共同的美、共同的人性经过潜移默化的整合后以艺术形式再现出来。在不同文明的碰撞过程中,唐朝文化得到了极大的补充和发展,并汇集为开创新时代的动力,最终形成了以唐为核心向四周辐射的文化圈。

——摘编自《中华文明史》

(1)比较材料一、二,指出汉、唐丝绸之路的变化。结合材料二和所学知识,说明唐朝丝绸之路对中外文明发展的影响。

(2)根据上述材料并结合所学知识,分析汉、唐丝绸之路绵延不衰的原因。

33.阅读下列材料,回答问题。

材料一潘 岳妙有姿容,好神情。少时挟弹出洛阳道,妇人遇者,莫不连手共萦之。左太冲绝丑,亦复效岳游遨,于是群妪齐共乱唾之,委顿而返。

卫珍从豫章至下都,人久闻其名,观者如堵墙。珍先有赢疾,体不堪劳,遂成病而死,时人谓“看杀卫玲”。

——摘编自[南朝宋]刘义庆《世说新语》

材料二中国文明的独特个性亦内在地体现于审美之中。周代以来,特别是先秦诸子之后,中国人就已经有了儒道互补的审美传统。....魏晋时期的审美,曾试图废儒而重道,但却是颓废而变态的。然而尽管如此,魏晋审美的定势却对中国往后的艺术实践具有

极大的影响。唐代开国之后不久,便有一种新的审美意向在成长和发展,到开元、天宝年间,蔚为大观。一方面,南北文化交流融合,使汉魏旧学(北朝)与齐梁新声(南朝)相互取长补短,推陈出新;另一方面,中外贸易交通发达,“丝绸之路”引进来的不只是“胡商”会集,而且也带来了

材料三

下面为两幅唐代艺术品(局部图)

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明魏晋时期流行怎样的社会风气并分析这种社会风气形成的因素。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,说明唐代的审美意向有了哪些新发展,并指出这些审美意向体现了唐朝怎样的社会现实。

参考答案

01-05BCBBD 06-10BACBD 11-15DBAAB 16-20 CDDCC 21-25CDBCC 26-30ADDAD

31.(1)变化:游牧文明到农耕文明。

(2)汉化措施:易服装、讲汉话、改汉姓、定门第等级、通婚姻、改籍贯等。影响:促进民族交融;推动北魏政权汉化(封建化);促进经济发展。

(3)影响:为国家统-奠定了基础;促进中华文化的多元化发展。

32.(1)变化:从地域(范围).上看,汉朝丝路从中国出发,主要通向中亚;唐朝丝路覆盖了西亚、南亚乃至非洲东海岸。从内容上看,汉代以商业贸易为.主;唐代从商业贸易扩展到文化、民俗、政治、军事、手工业工艺等领域。从对象上看,汉代以西域和中亚地区国家为主;唐代扩大到南亚、西亚等国。

影响:稳定了唐朝西北边疆形势;壮大了唐军实力;增加国家财政收人;促进了中外经济文化的交流融合;推动了唐朝手工业工艺的创新与发展;引领了周边国家地区的发展,形成了中华文化圈。

(2)原因:国家统一,国力强盛;国家重视发展对外(丝路)贸易;古代中华文明的先进性与开放包容特性对周边国家和地区具有较大的吸引力;中外商人对丝路贸易的推动;海陆交通条件的不断改善。

33. (1)社会风气:以貌取人;精神颓废,浮华虛无,缺乏道义。形成因素:社会动荡;世家大族掌控政权,社会阶层趋于固化;道教兴起,佛教传人使儒学面临危机。

(2)新发展:崇尚壮丽、健美、蓬勃向上的精神风貌。社会现实:经济上国力强盛;政治.上和谐统一;文化上思想多元,兼收并蓄

同课章节目录