人教版物理八年级上册2.1声音的产生与传播 教案

文档属性

| 名称 | 人教版物理八年级上册2.1声音的产生与传播 教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 11.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-10-10 09:59:50 | ||

图片预览

文档简介

第1节

声音的产生与传播

《初中物理课程标准》对本课的要求:“通过实验,认识声的产生和传播条件。”新教材按照科学探究的要素对声音是如何产生的直接提出问题,接着通过实验探究,引导学生动手体验思考,意在给学生创设问题情景,启发学生思维,找到发声体的共同特征。声音的传播是本节课的另一个重点内容,教材安排了探究活动,在进行探究时,可以向学生介绍探究物理问题所经历的过程,即提出问题→猜想与假设→实验检验→得出结论,然后让学生沿着这个思路开展探究活动。由于本节是学生接触初中物理的第一节,在教材中以及在以后的物理教学中都具有举足轻重的地位,应该在教师的启发和引导下,由师生共同完成。

在探究活动中应突出教师的引导作用,通过这节课的学习让学生体会到物理知识就在我们身边、感悟物理学的美,本设计就是让学生在猜想、讨论的基础上,让学生参与一些探究活动,尽可能地发挥学生的主动性。在获取知识的同时,也激发起学生学习物理知识的兴趣,初步培养学生动手实验、观察比较、归纳总结的能力和探究意识、创新意识。

三维目标

知识与技能

1.通过观察和实验初步认识声音产生和传播的条件。

2.知道声音是由物体振动产生的。

3.知道声音传播需要介质,声音在不同介质中传播的速度不同。

过程与方法

1.通过观察和实验的方法探究声音是如何产生的,声音是如何传播的。

2.通过体验活动,锻炼学生初步的观察能力和研究问题的能力。

情感、态度与价值观

1.通过教师、学生双边活动,激发学生的学习兴趣和对科学的求知欲望,使学生乐于探索自然现象和日常生活中的物理学道理。

2.注意在活动中培养学生善于与其他同学合作的意识。

教学重点

通过观察和实验,探究声音的产生和传播。

教学难点

1.组织、指导学生在探究过程中仔细观察、认真分析,并能得出正确结论。

2.声音的传播要靠介质。

教学方法

探究法、讨论法、实验法、观察法。

课时安排

1课时

教学准备

1.教师演示实验器材:真空铃实验装置及橡皮筋、塑料尺、气球、闹钟、多媒体课件等。

2.学生探究实验器材:鼓、锣、音叉、共振音叉、纸屑若干、悬挂有乒乓球的铁架台等。

导入新课

情景导入

教师事先录制好自然界以及生活中常见的某些声音。例如:潺潺的流水、清脆的鸟鸣、悠扬的琴声、朗朗的书声、汽车的喇叭声、飞机的轰鸣声等。

提出问题:能听出刚才都是什么声音吗?是哪些物体在发出声音?

活动引入

教师要求学生利用身边物体或自带器材发声,分小组组织学生活动:怎样利用桌上的器材让它们发出声音,比比看,谁的方法多,谁的发声方法有创意?介绍桌上的器材,特别是音叉。

(1)把一根橡皮筋张紧,拨动橡皮筋,橡皮筋振动发出声音。

(2)把一只塑料尺压在桌边,使一端伸出桌外,用手拨动尺的伸出端,尺振动发出声音。

(3)用鼓棰打击鼓面,鼓面振动,听到洪亮的击鼓声。

大千世界里如此丰富多彩的声音是怎样产生的,又是怎样传播的呢?今天学习《声音的产生和传播》。

推进新课

一、声音的产生

实验探究:怎样利用桌上的器材,让它们发出声音,并探究物体发声时的共同特征。

参考器材:小鼓、薄纸片或树叶、音叉、橡皮筋、梳子、刻度尺、纸屑或泡沫颗粒、水盆等。

实验要求:两人一组,机会均等地参与实验的全过程;并要记下观察到的实验现象,从中概括出共同特征。

实验后以小组为单位,小结一下:自己小组做了哪几个实验,实验是怎样进行的,观察到什么实验现象,得出物体发声时的共同特征是什么?

方案1:让学生用橡皮筋做实验。两人一组,一人将橡皮筋拉长拉紧,另一人用手拨动橡皮筋,观察橡皮筋:(1)能听到声音吗?此时橡皮筋处于什么状态?(2)当橡皮筋停止振动的时候,还能听到声音吗?

让学生通过观察认识到:橡皮筋在振动时才发出声音。

方案2:让学生用刻度尺做一个简单的实验。使刻度尺三分之二伸出桌面,一手将其另三分之一紧压在桌边上,另一手拨动伸出端,观察尺子在发声时的现象,并用语言描述现象。

思考问题:(1)能听到声音吗?此时尺子处于什么状态?(2)当尺子停止振动的时候,还能听到声音吗?

学生观察到的现象是:橡皮筋、尺子振动时,能发出声音;橡皮筋、尺子不振动时,不能发出声音。

设计意图:对于橡皮筋、尺子的振动,学生能直接看见,它们发出的声音学生能直接听见,在此处让学生自己实验,通过观察和体验有利于学生理解振动的概念,建立声音和振动之间的联系。

方案3:先将纸屑或泡沫塑料颗粒放在不发声的鼓面上,纸屑或泡沫塑料颗粒静止在鼓面上。然后敲击鼓面,纸屑或泡沫塑料颗粒在鼓面上跳动;鼓面停止发声,纸屑或泡沫塑料颗粒停止跳动。

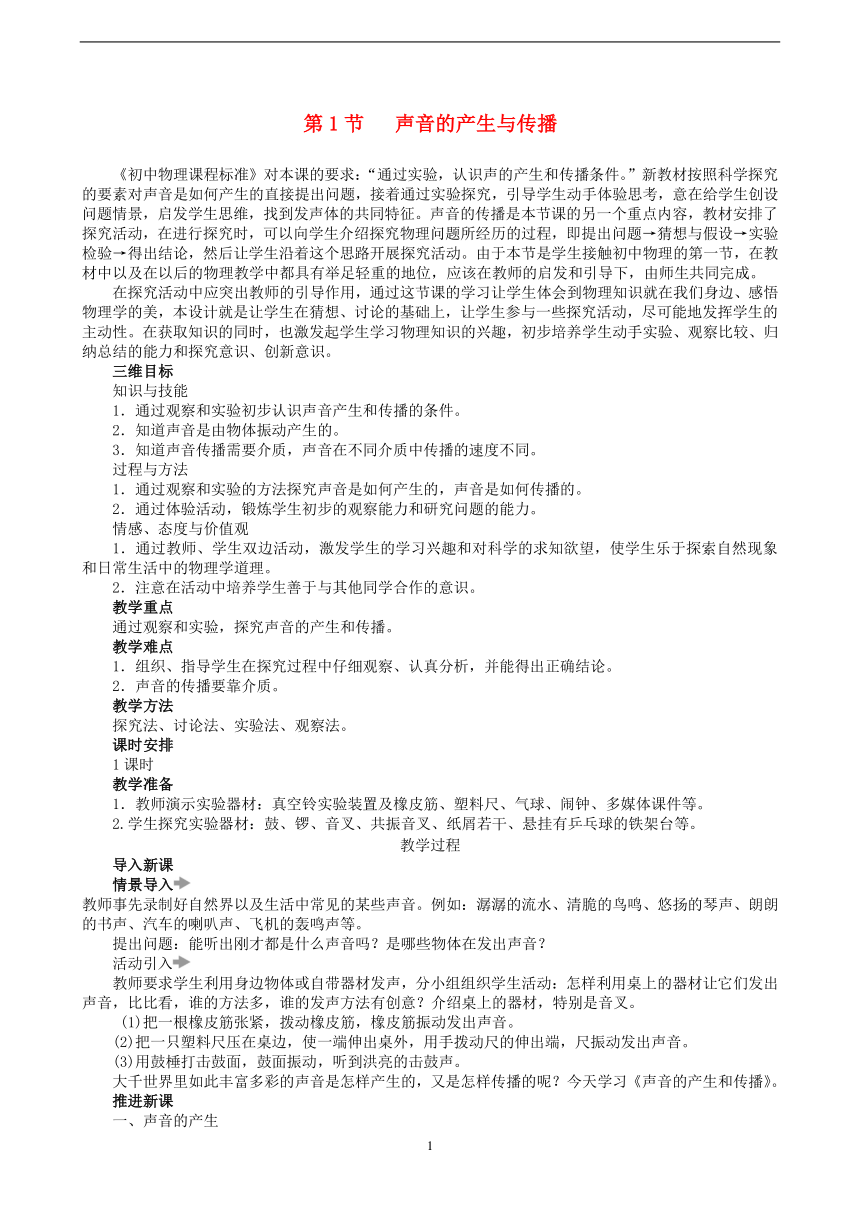

方案4:将悬吊着的泡沫塑料或乒乓球接触不发声的音叉,球并不跳动;将音叉敲响,再使球接触音叉,球跳动,如图所示。

设计意图:学生虽然没有直接看到鼓面、音叉的振动,但可以从纸屑或泡沫塑料颗粒和球是否被弹起判断发声的鼓面、音叉是否在振动。

通过实验对比,思考问题:橡皮筋、尺子、纸屑、泡沫塑料颗粒在什么情况下跳动,在什么情况下停止跳动?

实验的物体

发声时现象

无声时现象

结论

橡皮筋

振动

不振动

橡皮筋振动时产生声音

尺子

振动

不振动

尺子的振动产生声音

音叉

振动

不振动

音叉的振动产生声音

鼓面

振动

不振动

鼓面的振动产生声音

归纳橡皮筋、尺子、鼓面、音叉等物体发声时具有的共同特征,验证自己当初的猜想,同时组织学生互相讨论、交流生活中有关的现象和体验。

归纳总结得到结论:声音是由物体的振动产生的,振动停止,物体就停止发声。

交流探究:物体的发声现象真是太多了,你能解释物体的发声原理吗?

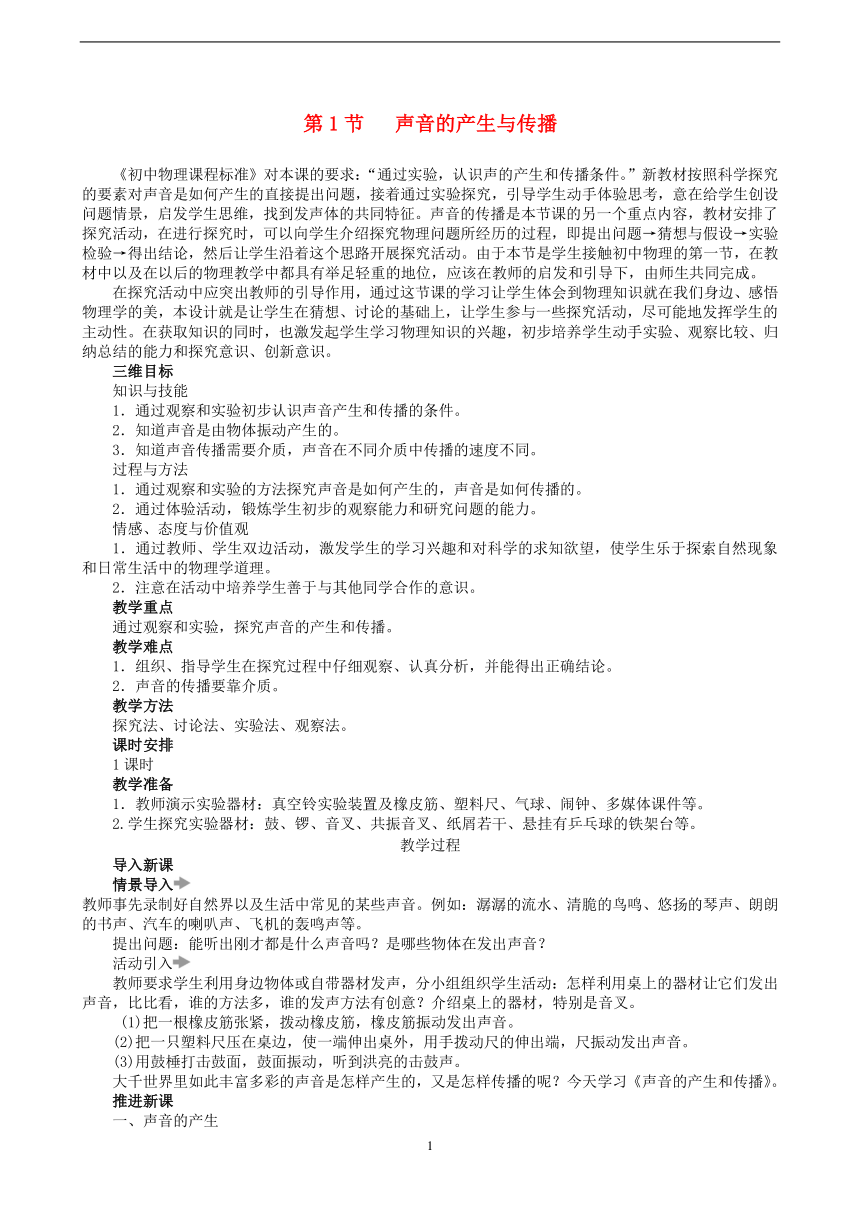

(1)用手摸着喉头发出声音,这时手有怎样的感觉?人是怎样发声的?

如图所示,当人说话或唱歌时,空气从肺部通过气管,被挤压的空气引起声带振动发声。

(2)击打音叉,使发声音叉的尖端接触面颊,你有什么感觉?把发声音叉的尖端触及水面,仔细观察会发现水面有什么变化?

振动的音叉接触水面会激起水花,形成水波。

(3)弹拨吉他的一根琴弦后,立即把你的手轻放在琴弦上,手有怎样的感觉?乐器是怎样发声的?

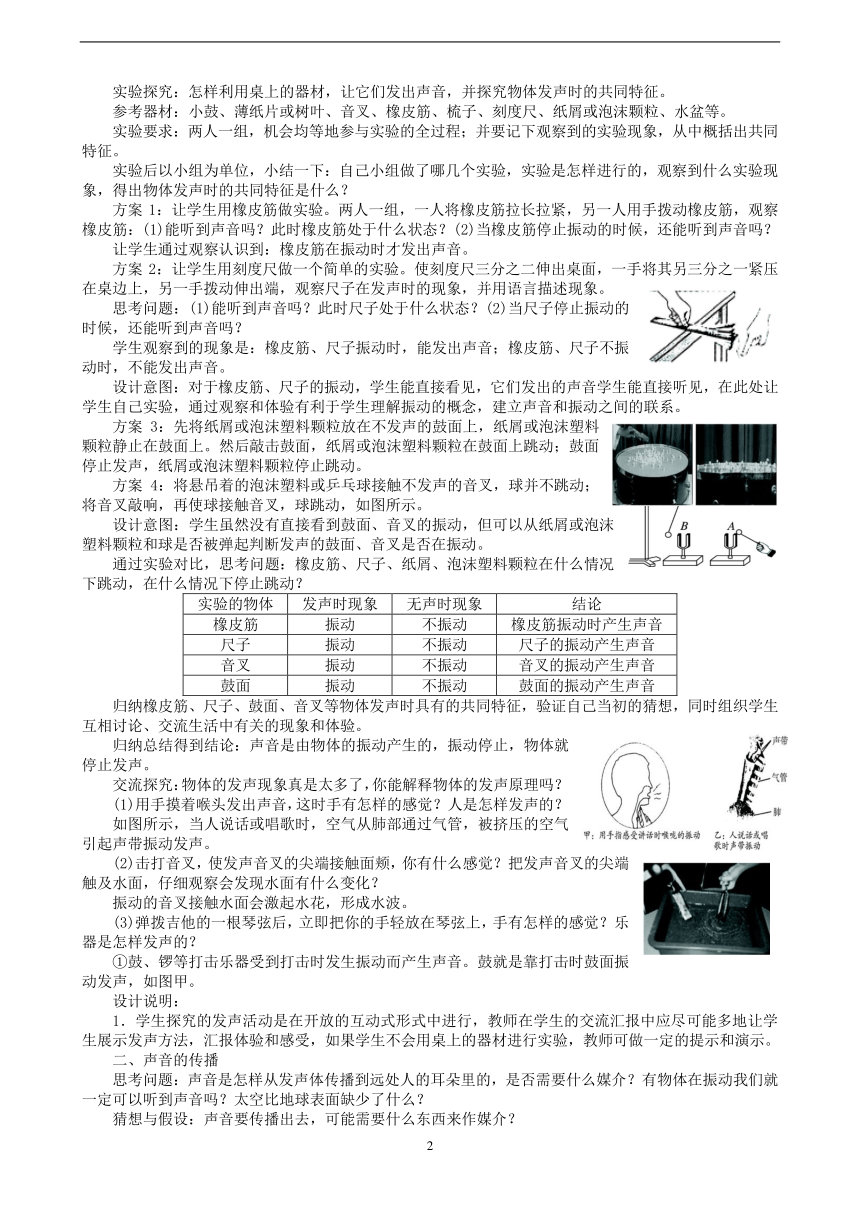

①鼓、锣等打击乐器受到打击时发生振动而产生声音。鼓就是靠打击时鼓面振动发声,如图甲。

设计说明:

1.学生探究的发声活动是在开放的互动式形式中进行,教师在学生的交流汇报中应尽可能多地让学生展示发声方法,汇报体验和感受,如果学生不会用桌上的器材进行实验,教师可做一定的提示和演示。

二、声音的传播

思考问题:声音是怎样从发声体传播到远处人的耳朵里的,是否需要什么媒介?有物体在振动我们就一定可以听到声音吗?太空比地球表面缺少了什么?

猜想与假设:声音要传播出去,可能需要什么东西来作媒介?

实验探究:可以将学生分成几个小组,分别探究固体、液体、气体能否传声。

实验1:气体传声实验(演示)

列举事例:我们可以听到身边同学的讲话,可以听到美妙动听的音乐,打雷时我们和雷电没有接触,但我们却能听到隆隆的雷声。说明此声音是由空气传播的。

进一步猜想:如果连空气都没有呢?声音能不能传播呢?

实验探究:如图所示,把正在发声的电铃放在玻璃罩内,电铃和罩的底座之间垫上柔软的泡沫塑料。逐渐抽出罩内的空气,你听到的电铃声音会有什么变化?再让空气逐渐进入罩内,电铃声音又怎样变化?电铃和罩的底座之间为什么要垫上柔软的泡沫塑料?

现象一:抽出部分空气后,听到电铃的声音明显变小;

现象二:当空气全部抽出后,听不到电铃的声音;

现象三:当空气逐渐进入罩内,听到电铃声逐渐变大。

结论:声音传播需要介质。声音不能在真空中传播。

提出问题:声音在空气中如何传播呢?

多媒体演示水波的运动。

问题:1.谁能描述一下你看见了什么?(一圈圈的水波,而且不断地向四周扩散)

2.水面上为什么出现了水波?

问题:1.纸的振动,会影响到周围的空气吗?

2.水滴使水面振动,发出声音,以水波的形式传播;振动的纸发出声音,在空气中会以什么形式传播呢?我们可不可以用水波类比一下呢?

播放多媒体声波动画让学生有初步的认识,并提出声波这个概念。

如图甲,音叉振动时,附近空气随音叉振动,形成一系列疏密相间的形状向四周传播,这就是声波。这就像石块落入水中击起水波一样,如图乙。

鼓声在空气中传播方式:鼓面向右振动,压缩右面的空气,使这部分空气变密;鼓面向左振动,使右面的空气变稀疏;鼓面左右振动,空气中就形成了疏、密相间的声波,由近及远向四周传播出去。

结论:声以波的形式传播着,我们把它叫做声波。

实验2:液体传声实验

将能发声的物体(如音乐卡、手机、闹铃等)放在密封的塑料袋中,塑料袋浸没在水里后,仍能听到发声体发出的声音,说明液体能够传声。

也可以在水槽里装水,然后在水里敲打石头,耳朵贴在容器壁上听。

水中的鱼儿可以被声音吓跑等,如图所示。

结论:声音可以在液体中传播。

实验3:固体传声实验

(1)两个学生合作,同学甲在长条桌的一端用铅笔在白纸上用力均匀地写“一”,同时同学乙在桌子的另一端把耳朵贴在桌面上听。

(2)同学乙将耳朵离开桌面(注意调整耳朵与笔的距离,保证与上次实验时耳朵与笔的距离相同),同学甲在相同的条件下继续写“一”,与上次实验进行比较,有什么不同?说明了什么?

从以上的活动中你可以得出什么结论?(固体可以传声)

师生归纳总结,得出结论:

(1)声音传播需要物质,声音不能在真空中传播,传播声音的物质可以是固体、液体、气体。

(2)物理学中把能传播声音的物质叫介质。

三、声速

情景引入:有时候在电影里看见这样的画面,演员的口形与观众听到的话不是同一时间的,听到的声音要比演员的口形慢半拍,这说明声的传播需要一定的时间。

1.声速:我们把声音在每秒钟传播的距离叫声速。

思考问题:既然固、液、气都能传声,为什么游击队员为了听远处的火车声,将耳朵贴在铁轨上?声音在固体、液体、气体中传播的速度是否一样快?

多媒体展示:声速表。快速地熟悉声音在空气、水、钢铁中的传播速度。

一些介质中的声速v(m·s-1)

空气(15

℃)

340

海水(25

℃)

1

531

空气(25

℃)

346

铜(棒)

3

750

软木(25

℃)

500

大理石

3

810

煤油(25

℃)

1

324

铝(棒)

5

000

水(常温)

1

500

铁(棒)

5

200

小结:(1)声音在不同介质中的传播速度一般不同。

(2)声速与介质的温度有关。15

℃时空气中的声速为340

m·s-1。

(3)声音在固体中的传播速度最快,其次是在液体中,在气体中传播的速度最慢。

问题:在一根空的长铁管的一头敲一下,在另一头可以听到几次声音?(抢答并说出理由)。如果要想在另一头听到三次敲击声,你该怎么做?

学生思考并回答。在思考的过程中体会传声速度与传播时间的关系。

说明声速不仅与介质的种类有关,还与介质的温度有关。

2.回声:

问题:如果对着山崖大喊一声,会发生什么现象?这种现象产生的原因是什么?

由此引入回声的概念:声波在传播过程中遇到障碍物会反射回来的现象。如图所示

问题:如果对着教室的墙大喊一声,有回声产生吗?

学生讨论:听到回声的条件。

学生总结:(1)回声到达人耳应比原声晚0.1

s以上。

(2)如果相差不到0.1

s,回声和原声混在一起,使原声加强。

思考:(1)开山放炮时为什么能听到隆隆不绝的响声?

(2)人在屋里说话为什么比在旷野里听起来响亮?

说明:(1)声波在传播中遇到障碍物会发生以下情况:一部分声波在障碍物表面反射;另一部分声波有可能进入障碍物,被该物体吸收甚至穿过障碍物,我们能隔墙听到相邻房间中的声音就是这种情况;

(2)不同的障碍物对声波的反射和吸收能力不同,通常,坚硬光滑的表面反射声波的能力强,松软多孔的表面吸收声波的能力强;

(3)当两个声音传到人耳时间大于0.1

s时,人耳就能分辨这两个声音。若小于0.1

s则原声加强(如图所示)。

一列火车以38

m/s的速度前进,在距某一隧道口600

m处鸣笛,问当列车司机听到回声时,火车头距隧道口多远?

分析:火车前进方向有驶向隧道口和驶离隧道口两种情况,如图

火车由A→B所用时间t1与声波由A→O→B所用时间t2相等(都为t)。然后由距离关系可列方程求解。

1.古代士兵为了及时发现敌人的骑兵,常把耳朵贴在地面上听,下列说法正确的是(

)。

A.马蹄踏在地面上时,地面发声较轻

B.马蹄声不能沿地面传播

C.马蹄声不能沿空气传播

D.大地传声速度比空气传声速度快

2.如图所示,将一只闹钟放在密闭的玻璃罩内,接通电路,可清楚地听到铃声,用抽气机逐渐抽去玻璃罩内的空气,将会发现(

)。

A.听到的声音越来越响

B.听到的声音越来越轻

C.听到的声音保持不变

D.电铃逐渐停止振动

PAGE

3

声音的产生与传播

《初中物理课程标准》对本课的要求:“通过实验,认识声的产生和传播条件。”新教材按照科学探究的要素对声音是如何产生的直接提出问题,接着通过实验探究,引导学生动手体验思考,意在给学生创设问题情景,启发学生思维,找到发声体的共同特征。声音的传播是本节课的另一个重点内容,教材安排了探究活动,在进行探究时,可以向学生介绍探究物理问题所经历的过程,即提出问题→猜想与假设→实验检验→得出结论,然后让学生沿着这个思路开展探究活动。由于本节是学生接触初中物理的第一节,在教材中以及在以后的物理教学中都具有举足轻重的地位,应该在教师的启发和引导下,由师生共同完成。

在探究活动中应突出教师的引导作用,通过这节课的学习让学生体会到物理知识就在我们身边、感悟物理学的美,本设计就是让学生在猜想、讨论的基础上,让学生参与一些探究活动,尽可能地发挥学生的主动性。在获取知识的同时,也激发起学生学习物理知识的兴趣,初步培养学生动手实验、观察比较、归纳总结的能力和探究意识、创新意识。

三维目标

知识与技能

1.通过观察和实验初步认识声音产生和传播的条件。

2.知道声音是由物体振动产生的。

3.知道声音传播需要介质,声音在不同介质中传播的速度不同。

过程与方法

1.通过观察和实验的方法探究声音是如何产生的,声音是如何传播的。

2.通过体验活动,锻炼学生初步的观察能力和研究问题的能力。

情感、态度与价值观

1.通过教师、学生双边活动,激发学生的学习兴趣和对科学的求知欲望,使学生乐于探索自然现象和日常生活中的物理学道理。

2.注意在活动中培养学生善于与其他同学合作的意识。

教学重点

通过观察和实验,探究声音的产生和传播。

教学难点

1.组织、指导学生在探究过程中仔细观察、认真分析,并能得出正确结论。

2.声音的传播要靠介质。

教学方法

探究法、讨论法、实验法、观察法。

课时安排

1课时

教学准备

1.教师演示实验器材:真空铃实验装置及橡皮筋、塑料尺、气球、闹钟、多媒体课件等。

2.学生探究实验器材:鼓、锣、音叉、共振音叉、纸屑若干、悬挂有乒乓球的铁架台等。

导入新课

情景导入

教师事先录制好自然界以及生活中常见的某些声音。例如:潺潺的流水、清脆的鸟鸣、悠扬的琴声、朗朗的书声、汽车的喇叭声、飞机的轰鸣声等。

提出问题:能听出刚才都是什么声音吗?是哪些物体在发出声音?

活动引入

教师要求学生利用身边物体或自带器材发声,分小组组织学生活动:怎样利用桌上的器材让它们发出声音,比比看,谁的方法多,谁的发声方法有创意?介绍桌上的器材,特别是音叉。

(1)把一根橡皮筋张紧,拨动橡皮筋,橡皮筋振动发出声音。

(2)把一只塑料尺压在桌边,使一端伸出桌外,用手拨动尺的伸出端,尺振动发出声音。

(3)用鼓棰打击鼓面,鼓面振动,听到洪亮的击鼓声。

大千世界里如此丰富多彩的声音是怎样产生的,又是怎样传播的呢?今天学习《声音的产生和传播》。

推进新课

一、声音的产生

实验探究:怎样利用桌上的器材,让它们发出声音,并探究物体发声时的共同特征。

参考器材:小鼓、薄纸片或树叶、音叉、橡皮筋、梳子、刻度尺、纸屑或泡沫颗粒、水盆等。

实验要求:两人一组,机会均等地参与实验的全过程;并要记下观察到的实验现象,从中概括出共同特征。

实验后以小组为单位,小结一下:自己小组做了哪几个实验,实验是怎样进行的,观察到什么实验现象,得出物体发声时的共同特征是什么?

方案1:让学生用橡皮筋做实验。两人一组,一人将橡皮筋拉长拉紧,另一人用手拨动橡皮筋,观察橡皮筋:(1)能听到声音吗?此时橡皮筋处于什么状态?(2)当橡皮筋停止振动的时候,还能听到声音吗?

让学生通过观察认识到:橡皮筋在振动时才发出声音。

方案2:让学生用刻度尺做一个简单的实验。使刻度尺三分之二伸出桌面,一手将其另三分之一紧压在桌边上,另一手拨动伸出端,观察尺子在发声时的现象,并用语言描述现象。

思考问题:(1)能听到声音吗?此时尺子处于什么状态?(2)当尺子停止振动的时候,还能听到声音吗?

学生观察到的现象是:橡皮筋、尺子振动时,能发出声音;橡皮筋、尺子不振动时,不能发出声音。

设计意图:对于橡皮筋、尺子的振动,学生能直接看见,它们发出的声音学生能直接听见,在此处让学生自己实验,通过观察和体验有利于学生理解振动的概念,建立声音和振动之间的联系。

方案3:先将纸屑或泡沫塑料颗粒放在不发声的鼓面上,纸屑或泡沫塑料颗粒静止在鼓面上。然后敲击鼓面,纸屑或泡沫塑料颗粒在鼓面上跳动;鼓面停止发声,纸屑或泡沫塑料颗粒停止跳动。

方案4:将悬吊着的泡沫塑料或乒乓球接触不发声的音叉,球并不跳动;将音叉敲响,再使球接触音叉,球跳动,如图所示。

设计意图:学生虽然没有直接看到鼓面、音叉的振动,但可以从纸屑或泡沫塑料颗粒和球是否被弹起判断发声的鼓面、音叉是否在振动。

通过实验对比,思考问题:橡皮筋、尺子、纸屑、泡沫塑料颗粒在什么情况下跳动,在什么情况下停止跳动?

实验的物体

发声时现象

无声时现象

结论

橡皮筋

振动

不振动

橡皮筋振动时产生声音

尺子

振动

不振动

尺子的振动产生声音

音叉

振动

不振动

音叉的振动产生声音

鼓面

振动

不振动

鼓面的振动产生声音

归纳橡皮筋、尺子、鼓面、音叉等物体发声时具有的共同特征,验证自己当初的猜想,同时组织学生互相讨论、交流生活中有关的现象和体验。

归纳总结得到结论:声音是由物体的振动产生的,振动停止,物体就停止发声。

交流探究:物体的发声现象真是太多了,你能解释物体的发声原理吗?

(1)用手摸着喉头发出声音,这时手有怎样的感觉?人是怎样发声的?

如图所示,当人说话或唱歌时,空气从肺部通过气管,被挤压的空气引起声带振动发声。

(2)击打音叉,使发声音叉的尖端接触面颊,你有什么感觉?把发声音叉的尖端触及水面,仔细观察会发现水面有什么变化?

振动的音叉接触水面会激起水花,形成水波。

(3)弹拨吉他的一根琴弦后,立即把你的手轻放在琴弦上,手有怎样的感觉?乐器是怎样发声的?

①鼓、锣等打击乐器受到打击时发生振动而产生声音。鼓就是靠打击时鼓面振动发声,如图甲。

设计说明:

1.学生探究的发声活动是在开放的互动式形式中进行,教师在学生的交流汇报中应尽可能多地让学生展示发声方法,汇报体验和感受,如果学生不会用桌上的器材进行实验,教师可做一定的提示和演示。

二、声音的传播

思考问题:声音是怎样从发声体传播到远处人的耳朵里的,是否需要什么媒介?有物体在振动我们就一定可以听到声音吗?太空比地球表面缺少了什么?

猜想与假设:声音要传播出去,可能需要什么东西来作媒介?

实验探究:可以将学生分成几个小组,分别探究固体、液体、气体能否传声。

实验1:气体传声实验(演示)

列举事例:我们可以听到身边同学的讲话,可以听到美妙动听的音乐,打雷时我们和雷电没有接触,但我们却能听到隆隆的雷声。说明此声音是由空气传播的。

进一步猜想:如果连空气都没有呢?声音能不能传播呢?

实验探究:如图所示,把正在发声的电铃放在玻璃罩内,电铃和罩的底座之间垫上柔软的泡沫塑料。逐渐抽出罩内的空气,你听到的电铃声音会有什么变化?再让空气逐渐进入罩内,电铃声音又怎样变化?电铃和罩的底座之间为什么要垫上柔软的泡沫塑料?

现象一:抽出部分空气后,听到电铃的声音明显变小;

现象二:当空气全部抽出后,听不到电铃的声音;

现象三:当空气逐渐进入罩内,听到电铃声逐渐变大。

结论:声音传播需要介质。声音不能在真空中传播。

提出问题:声音在空气中如何传播呢?

多媒体演示水波的运动。

问题:1.谁能描述一下你看见了什么?(一圈圈的水波,而且不断地向四周扩散)

2.水面上为什么出现了水波?

问题:1.纸的振动,会影响到周围的空气吗?

2.水滴使水面振动,发出声音,以水波的形式传播;振动的纸发出声音,在空气中会以什么形式传播呢?我们可不可以用水波类比一下呢?

播放多媒体声波动画让学生有初步的认识,并提出声波这个概念。

如图甲,音叉振动时,附近空气随音叉振动,形成一系列疏密相间的形状向四周传播,这就是声波。这就像石块落入水中击起水波一样,如图乙。

鼓声在空气中传播方式:鼓面向右振动,压缩右面的空气,使这部分空气变密;鼓面向左振动,使右面的空气变稀疏;鼓面左右振动,空气中就形成了疏、密相间的声波,由近及远向四周传播出去。

结论:声以波的形式传播着,我们把它叫做声波。

实验2:液体传声实验

将能发声的物体(如音乐卡、手机、闹铃等)放在密封的塑料袋中,塑料袋浸没在水里后,仍能听到发声体发出的声音,说明液体能够传声。

也可以在水槽里装水,然后在水里敲打石头,耳朵贴在容器壁上听。

水中的鱼儿可以被声音吓跑等,如图所示。

结论:声音可以在液体中传播。

实验3:固体传声实验

(1)两个学生合作,同学甲在长条桌的一端用铅笔在白纸上用力均匀地写“一”,同时同学乙在桌子的另一端把耳朵贴在桌面上听。

(2)同学乙将耳朵离开桌面(注意调整耳朵与笔的距离,保证与上次实验时耳朵与笔的距离相同),同学甲在相同的条件下继续写“一”,与上次实验进行比较,有什么不同?说明了什么?

从以上的活动中你可以得出什么结论?(固体可以传声)

师生归纳总结,得出结论:

(1)声音传播需要物质,声音不能在真空中传播,传播声音的物质可以是固体、液体、气体。

(2)物理学中把能传播声音的物质叫介质。

三、声速

情景引入:有时候在电影里看见这样的画面,演员的口形与观众听到的话不是同一时间的,听到的声音要比演员的口形慢半拍,这说明声的传播需要一定的时间。

1.声速:我们把声音在每秒钟传播的距离叫声速。

思考问题:既然固、液、气都能传声,为什么游击队员为了听远处的火车声,将耳朵贴在铁轨上?声音在固体、液体、气体中传播的速度是否一样快?

多媒体展示:声速表。快速地熟悉声音在空气、水、钢铁中的传播速度。

一些介质中的声速v(m·s-1)

空气(15

℃)

340

海水(25

℃)

1

531

空气(25

℃)

346

铜(棒)

3

750

软木(25

℃)

500

大理石

3

810

煤油(25

℃)

1

324

铝(棒)

5

000

水(常温)

1

500

铁(棒)

5

200

小结:(1)声音在不同介质中的传播速度一般不同。

(2)声速与介质的温度有关。15

℃时空气中的声速为340

m·s-1。

(3)声音在固体中的传播速度最快,其次是在液体中,在气体中传播的速度最慢。

问题:在一根空的长铁管的一头敲一下,在另一头可以听到几次声音?(抢答并说出理由)。如果要想在另一头听到三次敲击声,你该怎么做?

学生思考并回答。在思考的过程中体会传声速度与传播时间的关系。

说明声速不仅与介质的种类有关,还与介质的温度有关。

2.回声:

问题:如果对着山崖大喊一声,会发生什么现象?这种现象产生的原因是什么?

由此引入回声的概念:声波在传播过程中遇到障碍物会反射回来的现象。如图所示

问题:如果对着教室的墙大喊一声,有回声产生吗?

学生讨论:听到回声的条件。

学生总结:(1)回声到达人耳应比原声晚0.1

s以上。

(2)如果相差不到0.1

s,回声和原声混在一起,使原声加强。

思考:(1)开山放炮时为什么能听到隆隆不绝的响声?

(2)人在屋里说话为什么比在旷野里听起来响亮?

说明:(1)声波在传播中遇到障碍物会发生以下情况:一部分声波在障碍物表面反射;另一部分声波有可能进入障碍物,被该物体吸收甚至穿过障碍物,我们能隔墙听到相邻房间中的声音就是这种情况;

(2)不同的障碍物对声波的反射和吸收能力不同,通常,坚硬光滑的表面反射声波的能力强,松软多孔的表面吸收声波的能力强;

(3)当两个声音传到人耳时间大于0.1

s时,人耳就能分辨这两个声音。若小于0.1

s则原声加强(如图所示)。

一列火车以38

m/s的速度前进,在距某一隧道口600

m处鸣笛,问当列车司机听到回声时,火车头距隧道口多远?

分析:火车前进方向有驶向隧道口和驶离隧道口两种情况,如图

火车由A→B所用时间t1与声波由A→O→B所用时间t2相等(都为t)。然后由距离关系可列方程求解。

1.古代士兵为了及时发现敌人的骑兵,常把耳朵贴在地面上听,下列说法正确的是(

)。

A.马蹄踏在地面上时,地面发声较轻

B.马蹄声不能沿地面传播

C.马蹄声不能沿空气传播

D.大地传声速度比空气传声速度快

2.如图所示,将一只闹钟放在密闭的玻璃罩内,接通电路,可清楚地听到铃声,用抽气机逐渐抽去玻璃罩内的空气,将会发现(

)。

A.听到的声音越来越响

B.听到的声音越来越轻

C.听到的声音保持不变

D.电铃逐渐停止振动

PAGE

3

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活