九年级下册文言文落实讲义:《诗经》两首

文档属性

| 名称 | 九年级下册文言文落实讲义:《诗经》两首 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 30.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2010-03-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

九年级下册文言文落实讲义:《诗经》两首

■文学常识:《诗经》是我国 的一部 ,收录了从 到 时期的诗歌 篇,也称“ ”,这些诗歌分为“ ”、“ ”、“ ”三个部分,“风”又叫“ ”,是各地的 。

关雎(选自《 · 》)

关 关 雎( )鸠( ),在 河 之 洲。

窈( )窕( )淑女,君子 好( ) 逑( )。

参( )差( )荇( )菜,左右 流 之。

窈窕淑女,寤( ) 寐( ) 求 之。

求 之 不 得,寤 寐 思 服。

悠哉( )悠哉,辗( )转反侧。

参 差 荇 菜,左 右 采 之。

窈窕淑女,琴( )瑟( )友之。

参差荇菜,左右芼( )之。

窈窕淑( )女,钟鼓乐( )之。

关雎(余冠英译)

关雎鸟关关和唱,在河心小小洲上。

好姑娘苗苗条条,哥儿想和她成双。

水荇菜长短不齐,采荇菜左右东西。

好姑娘苗苗条条,追求她直到梦里。

追求她成了空想,睁眼想闭眼也想。

夜长长相思不断,尽翻身直到天光。

长和短水边荇菜,采荇人左采右采。

好姑娘苗苗条条,弹琴瑟迎她过来。

水荇菜长长短短,采荇人左拣右拣。

好姑娘苗苗条条,娶她来钟鼓喧喧。

鸟叫一两声 李敬泽

《诗经》开卷第一首就是《关雎》:“关关雎鸠,在河之洲”,大家想必背得出,此处不念了。现在要问的是,这首诗是什么意思?

对面那女子脸儿一红,扭捏道:啥意思?相思病呗。

对,相思病,不仅是相思病,还由相思病引起了失眠症:“悠哉悠哉,辗转反侧”。如果有人问:中国人从何时开始失眠呢?现存最早的文字记载就是《关雎》,那至少在商朝未周朝初,而且原因正是“女人”。

当然,在《关雎》中,相思病最终痊愈,“窈窕淑女”娶回家了,“琴瑟友之”、“钟鼓乐之”,卡拉OK估计要唱大半夜,处处啼鸟惊不破三千年前的春梦。

然而,错啦,同学们哪,你们都错了,看看《毛诗序》里是怎么说的:“《关雎》,后妃之德也。”“乐得淑女以配君子,忧在进贤,不淫其色,哀窈窕,思贤才,而无伤善之心也。”这话翻译过来就是,皇上的大老婆看见一小女子模样长得俏,然后就睡不着,就急得两手瞎抓挠(“参差荇菜,左右采之”),急什么呢?不是急着遣人把小妖精做了,而是急着怎么把她弄进宫来做小老婆,从此东宫西宫上下一心,共同辅佐皇上,治理天下。这是什么境界?是不知人间有醋的境界,真乃“后妃之德也”,真乃男人之福也!

我要是这么解说《关雎》,肯定要被人啐得满脸唾沫,但这是《毛诗序》,是关于《诗经》的最权威、最正统的诠释,两千年间无数大人物、无数聪明脑袋都学,而且都信:《诗经》里怎么可能仅仅是男欢女爱呢,那不成了“私人写作”吗?这事儿没这么简单,必定是有微言大义,渭河边那两只鸟必定与朝堂风云、天下大势相联着,联不上拧巴着联,结果就弄出这么一通男性自恋狂的疯话来。

《诗经》是好的,但要看出《诗经》的好,必得把秦汉之后的诠释一概抛开,直截了当地读诗。吟出那些诗篇的人们,他们曾经真实地活着,看山就是山,看水就是水,看美女就是美女,看了美女睡不着也不会说是心忧天下,等真要为国出征的时候,他们就尽他们的责,提起弓箭去战斗、去死——那是一种不曾被各种各样大话浮辞所蒙蔽的人生。

“雎鸠”据说是鱼鹰,脖子被系住,鱼叼到嘴里咽不下去,只好再吐出来让人拿去红烧或清蒸。我见过的鱼鹰都是蔫耷耷一副厌世的样子,除了捉鱼,拒绝开口;难怪啊,一种鸟,一辈子遭束缚,叫一声还被解说得云山雾罩、离题万里,如果是我,我也懒得叫,我会暗自断定人这种动物是靠鱼和废话噪音生存,我将保持沉默。

但是我相信,在三千年前的某个夜晚,确有一只鱼鹰闲叫了一声:“关!”另一只应了一声:“关!”是夜月白风清,儒生、教授、记者、编辑和知识分子们都睡了,只有一个年轻男子睡不着,他听见了那两声,他的心便飞向渭河去。

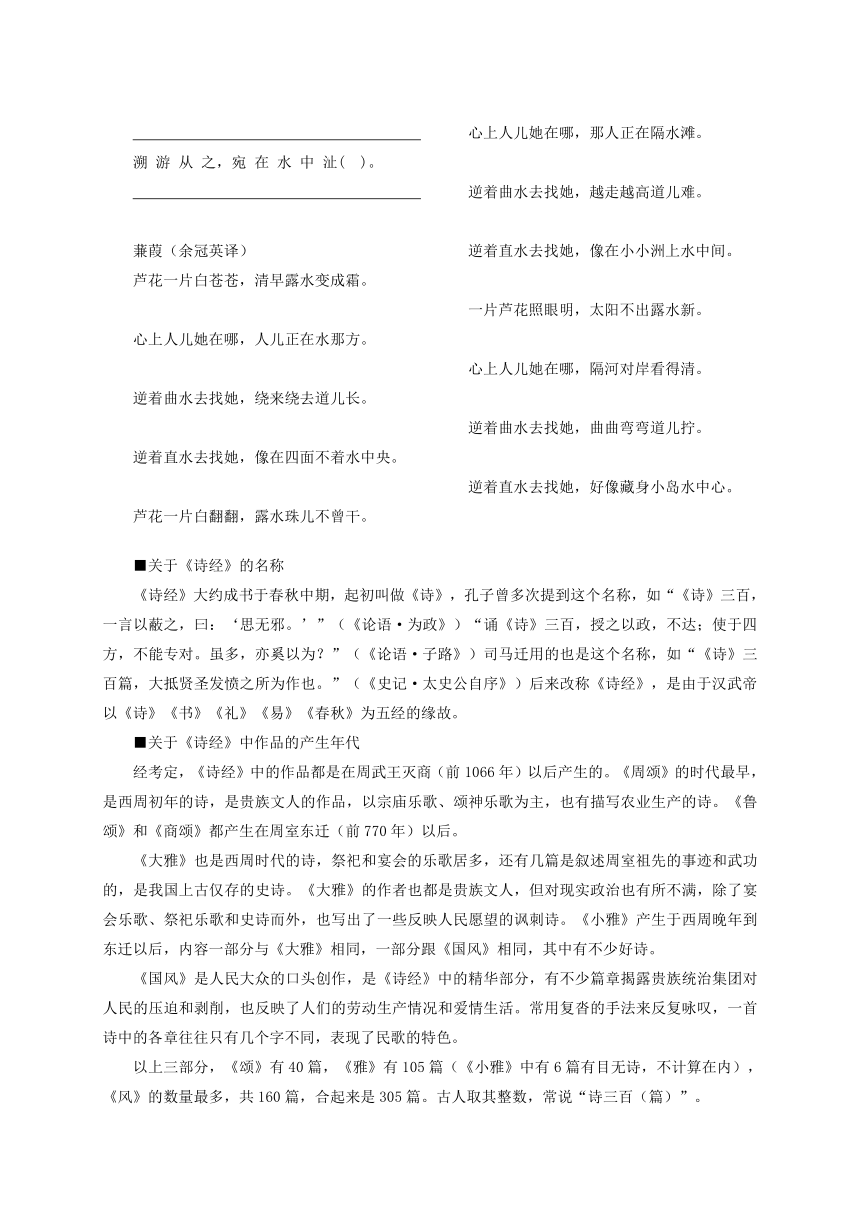

蒹葭(选自《 · 》)

蒹( )葭( ) 苍 苍,白露为霜。

所谓 伊( )人,在 水 一 方。

溯( )洄( ) 从 之,道 阻 且 长;

溯 游 从 之,宛 在水中央。

蒹 葭 萋 萋,白露 未 晞( )。

所谓 伊人,在 水 之 湄( )。

溯 洄 从 之,道 阻 且 跻( );

溯 游 从 之,宛 在 水 中 坻( )。

蒹 葭 采 采,白 露 未 已,

所 谓 伊 人,在 水 之 涘( )。

溯 洄 从 之,道 阻 且 右;

溯 游 从 之,宛 在 水 中 沚( )。

蒹葭(余冠英译)

芦花一片白苍苍,清早露水变成霜。

心上人儿她在哪,人儿正在水那方。

逆着曲水去找她,绕来绕去道儿长。

逆着直水去找她,像在四面不着水中央。

芦花一片白翻翻,露水珠儿不曾干。

心上人儿她在哪,那人正在隔水滩。

逆着曲水去找她,越走越高道儿难。

逆着直水去找她,像在小小洲上水中间。

一片芦花照眼明,太阳不出露水新。

心上人儿她在哪,隔河对岸看得清。

逆着曲水去找她,曲曲弯弯道儿拧。

逆着直水去找她,好像藏身小岛水中心。

■关于《诗经》的名称

《诗经》大约成书于春秋中期,起初叫做《诗》,孔子曾多次提到这个名称,如“《诗》三百,一言以蔽之,曰:‘思无邪。’”(《论语·为政》)“诵《诗》三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对。虽多,亦奚以为?”(《论语·子路》)司马迁用的也是这个名称,如“《诗》三百篇,大抵贤圣发愤之所为作也。”(《史记·太史公自序》)后来改称《诗经》,是由于汉武帝以《诗》《书》《礼》《易》《春秋》为五经的缘故。

■关于《诗经》中作品的产生年代

经考定,《诗经》中的作品都是在周武王灭商(前1066年)以后产生的。《周颂》的时代最早,是西周初年的诗,是贵族文人的作品,以宗庙乐歌、颂神乐歌为主,也有描写农业生产的诗。《鲁颂》和《商颂》都产生在周室东迁(前770年)以后。

《大雅》也是西周时代的诗,祭祀和宴会的乐歌居多,还有几篇是叙述周室祖先的事迹和武功的,是我国上古仅存的史诗。《大雅》的作者也都是贵族文人,但对现实政治也有所不满,除了宴会乐歌、祭祀乐歌和史诗而外,也写出了一些反映人民愿望的讽刺诗。《小雅》产生于西周晚年到东迁以后,内容一部分与《大雅》相同,一部分跟《国风》相同,其中有不少好诗。

《国风》是人民大众的口头创作,是《诗经》中的精华部分,有不少篇章揭露贵族统治集团对人民的压迫和剥削,也反映了人们的劳动生产情况和爱情生活。常用复沓的手法来反复咏叹,一首诗中的各章往往只有几个字不同,表现了民歌的特色。

以上三部分,《颂》有40篇,《雅》有105篇(《小雅》中有6篇有目无诗,不计算在内),《风》的数量最多,共160篇,合起来是305篇。古人取其整数,常说“诗三百(篇)”。

■关于“诗六义”说

“诗六义”的说法,是《诗大序》(又叫《毛诗序》)最先提出来的。这个提法又是以《周礼》“大师……教六诗:曰风,曰赋,曰比,曰兴,曰雅,曰颂”的旧说为根据的,实际上是对《诗经》中作品的分类和表现手法所做的高度概括。风、雅、颂是诗的种类;赋、比、兴是诗的表现方法。既然如此,为什么要合称“六义”呢?孔颖达在《毛诗正义》(卷一)中是这样解释的:“风、雅、颂者,《诗》篇之异体;赋、比、兴者,《诗》文之异辞耳。……赋、比、兴是《诗》之所用;风、雅、颂是《诗》之成形。用彼三事,成此三事,是故同称为‘义’。”此说可供参考。

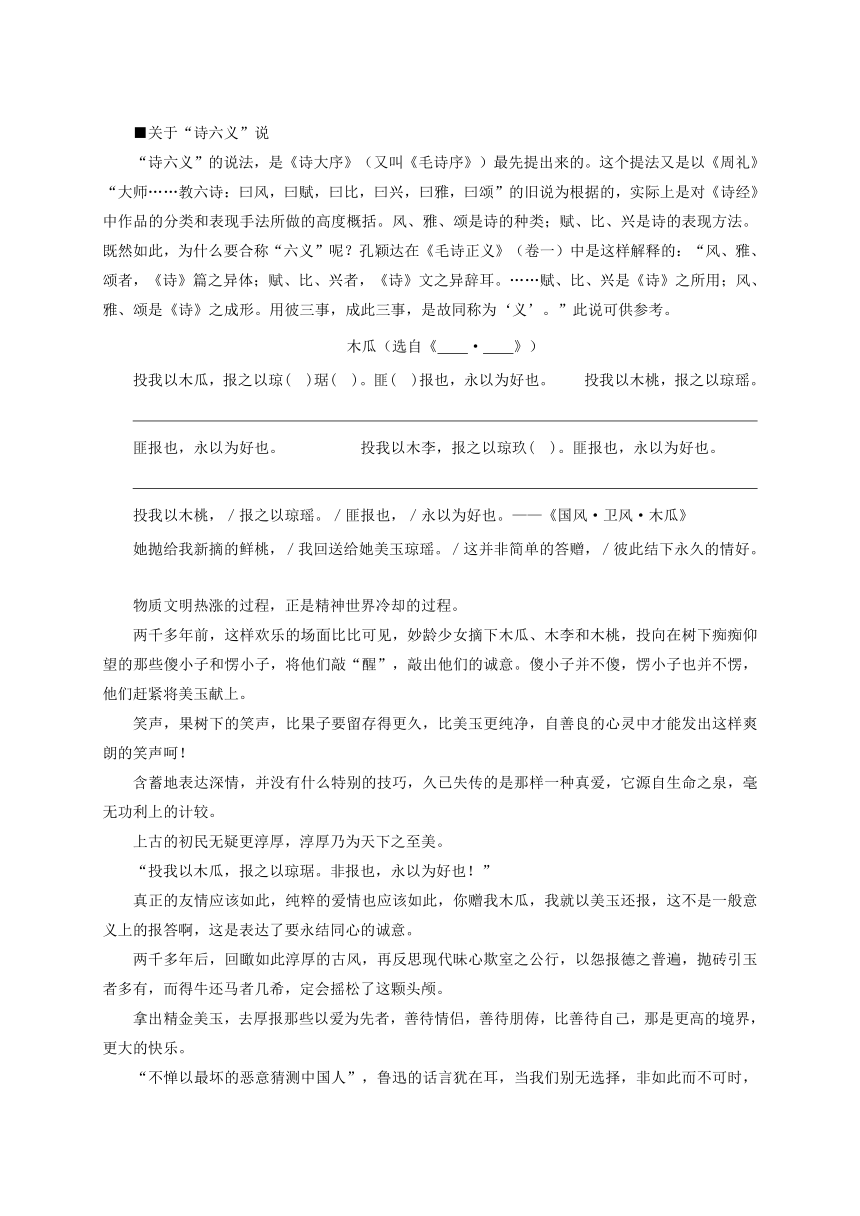

木瓜(选自《 · 》)

投我以木瓜,报之以琼( )琚( )。匪( )报也,永以为好也。 投我以木桃,报之以琼瑶。

匪报也,永以为好也。 投我以木李,报之以琼玖( )。匪报也,永以为好也。

投我以木桃,/报之以琼瑶。/匪报也,/永以为好也。——《国风·卫风·木瓜》

她抛给我新摘的鲜桃,/我回送给她美玉琼瑶。/这并非简单的答赠,/彼此结下永久的情好。

物质文明热涨的过程,正是精神世界冷却的过程。

两千多年前,这样欢乐的场面比比可见,妙龄少女摘下木瓜、木李和木桃,投向在树下痴痴仰望的那些傻小子和愣小子,将他们敲“醒”,敲出他们的诚意。傻小子并不傻,愣小子也并不愣,他们赶紧将美玉献上。

笑声,果树下的笑声,比果子要留存得更久,比美玉更纯净,自善良的心灵中才能发出这样爽朗的笑声呵!

含蓄地表达深情,并没有什么特别的技巧,久已失传的是那样一种真爱,它源自生命之泉,毫无功利上的计较。

上古的初民无疑更淳厚,淳厚乃为天下之至美。

“投我以木瓜,报之以琼琚。非报也,永以为好也!”

真正的友情应该如此,纯粹的爱情也应该如此,你赠我木瓜,我就以美玉还报,这不是一般意义上的报答啊,这是表达了要永结同心的诚意。

两千多年后,回瞰如此淳厚的古风,再反思现代昧心欺室之公行,以怨报德之普遍,抛砖引玉者多有,而得牛还马者几希,定会摇松了这颗头颅。

拿出精金美玉,去厚报那些以爱为先者,善待情侣,善待朋俦,比善待自己,那是更高的境界,更大的快乐。

“不惮以最坏的恶意猜测中国人”,鲁迅的话言犹在耳,当我们别无选择,非如此而不可时,内心岂不是在沥血吗?

“投我以木瓜,报之以琼琚,匪报也,永以为好也!”

两千多年前的歌咏,今日听来,多么亲切而又遥远啊!

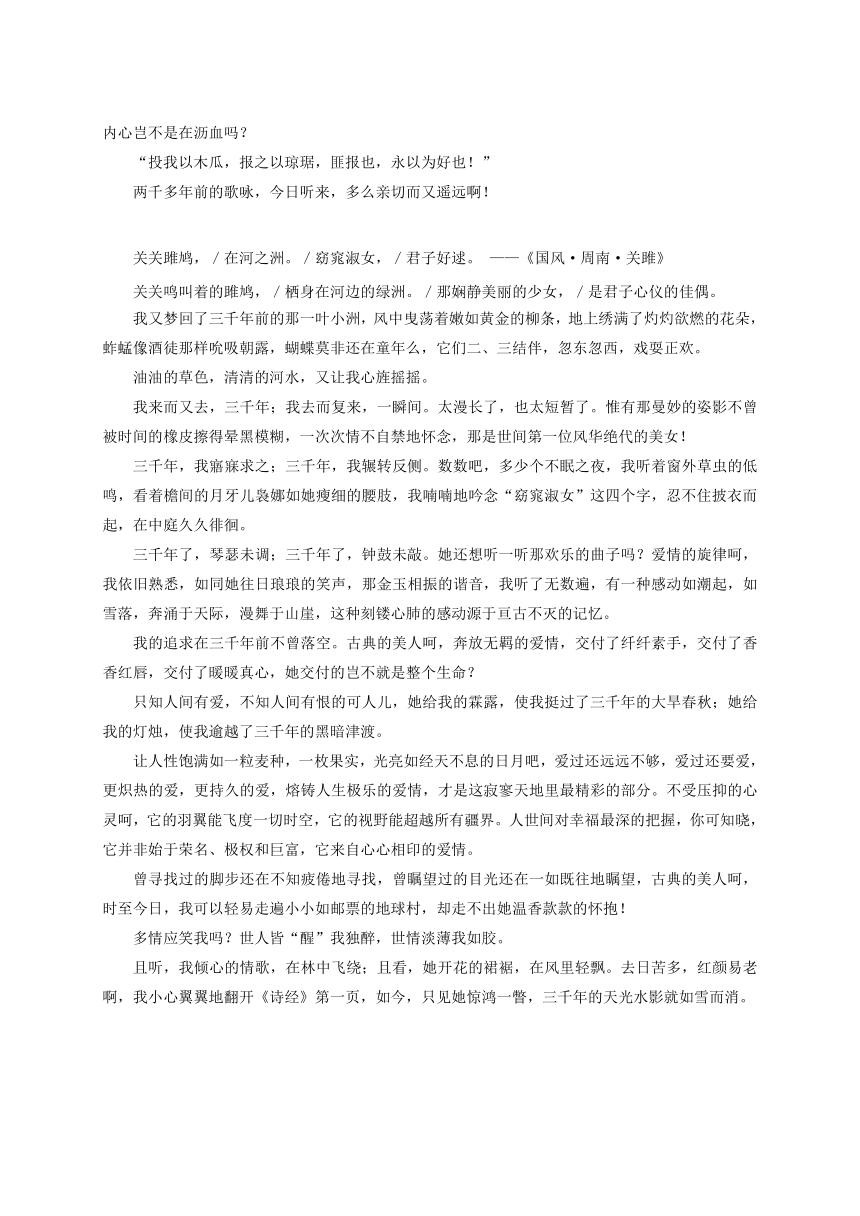

关关雎鸠,/在河之洲。/窈窕淑女,/君子好逑。 ——《国风·周南·关雎》

关关鸣叫着的雎鸠,/栖身在河边的绿洲。/那娴静美丽的少女,/是君子心仪的佳偶。

我又梦回了三千年前的那一叶小洲,风中曳荡着嫩如黄金的柳条,地上绣满了灼灼欲燃的花朵,蚱蜢像酒徒那样吮吸朝露,蝴蝶莫非还在童年么,它们二、三结伴,忽东忽西,戏耍正欢。

油油的草色,清清的河水,又让我心旌摇摇。

我来而又去,三千年;我去而复来,一瞬间。太漫长了,也太短暂了。惟有那曼妙的姿影不曾被时间的橡皮擦得晕黑模糊,一次次情不自禁地怀念,那是世间第一位风华绝代的美女!

三千年,我寤寐求之;三千年,我辗转反侧。数数吧,多少个不眠之夜,我听着窗外草虫的低鸣,看着檐间的月牙儿袅娜如她瘦细的腰肢,我喃喃地吟念“窈窕淑女”这四个字,忍不住披衣而起,在中庭久久徘徊。

三千年了,琴瑟未调;三千年了,钟鼓未敲。她还想听一听那欢乐的曲子吗?爱情的旋律呵,我依旧熟悉,如同她往日琅琅的笑声,那金玉相振的谐音,我听了无数遍,有一种感动如潮起,如雪落,奔涌于天际,漫舞于山崖,这种刻镂心肺的感动源于亘古不灭的记忆。

我的追求在三千年前不曾落空。古典的美人呵,奔放无羁的爱情,交付了纤纤素手,交付了香香红唇,交付了暖暖真心,她交付的岂不就是整个生命?

只知人间有爱,不知人间有恨的可人儿,她给我的霖露,使我挺过了三千年的大旱春秋;她给我的灯烛,使我逾越了三千年的黑暗津渡。

让人性饱满如一粒麦种,一枚果实,光亮如经天不息的日月吧,爱过还远远不够,爱过还要爱,更炽热的爱,更持久的爱,熔铸人生极乐的爱情,才是这寂寥天地里最精彩的部分。不受压抑的心灵呵,它的羽翼能飞度一切时空,它的视野能超越所有疆界。人世间对幸福最深的把握,你可知晓,它并非始于荣名、极权和巨富,它来自心心相印的爱情。

曾寻找过的脚步还在不知疲倦地寻找,曾瞩望过的目光还在一如既往地瞩望,古典的美人呵,时至今日,我可以轻易走遍小小如邮票的地球村,却走不出她温香款款的怀抱!

多情应笑我吗?世人皆“醒”我独醉,世情淡薄我如胶。

且听,我倾心的情歌,在林中飞绕;且看,她开花的裙裾,在风里轻飘。去日苦多,红颜易老啊,我小心翼翼地翻开《诗经》第一页,如今,只见她惊鸿一瞥,三千年的天光水影就如雪而消。

《诗经》中的名句

桃之夭夭,灼灼其华.《诗经·国风·周南·桃夭》

译:桃树繁茂,桃花灿烂。

巧笑倩兮,美目盼兮.《诗经·国风·卫风·硕人》

译:浅笑盈盈酒窝俏,黑白分明眼波妙。

知我者,谓我心忧;不知我者,谓我何求,悠悠苍天,此何人哉 《诗经·国风·王风·黍离》

译:知道我的人,说我心烦忧;不知道的,问我有何求。高高在上的老天,是谁害我如此(指离家出走)?

彼采萧兮,一日不见,如三秋兮。《诗经·国风·王风·采葛》

译:采蒿的姑娘,一天看不见,犹似三季长。

青青子衿,悠悠我心。《诗经·国风·郑风·子衿》

译:你的衣领青又青,悠悠思君伤我心。

昔我往矣,杨柳依依.今我来思,雨雪霏霏.《诗经·小雅·采薇》

译:回想当初出征时,杨柳轻轻飘动。如今回家的途中,雪花粉粉飘落。

风雨如晦,鸡鸣不已.既见君子,云胡不喜 《诗经·国风·郑风·风雨》

译:风雨晦暗秋夜长,鸡鸣声不停息。看到你来这里,还有什么不高兴呢?

有匪君子,如切如磋,如琢如磨。(《诗经·国风·卫风·淇奥》)

译:这个文雅的君子,如琢骨角器一般,如雕玉石般完美无斑。

言者无罪,闻者足戒。(《诗经·周南·关雎·序》)

译:指提意见的人只要是善意的,即使提得不正确,也是无罪的。听取意见的人即使没有对方所提的缺点错误,也值得引以为戒。

《诗经》中的成语

《诗经》不但是中国诗歌的源头,而且是汉语词汇的宝库。有许多流传千古的成语是出自《诗经》的。现列举如下:

一、出自《诗经·国风》的成语

1、【诗经·国风·周南】逃之夭夭——桃之夭夭,灼灼其华。

之子于归——之子于归,宜其室家。

赳赳武夫——赳赳武夫,公侯干城。

2、【诗经·国风·召南】

鹊巢鸠占——维鹊有巢,维鸠居之。

忧心忡忡——未见君子,忧心忡忡。

3、【诗经·国风·邶风】

泣涕如雨——瞻望弗及,泣涕如雨。

执子之手,与子偕老——执子之手,与子偕老。

悠悠我思——瞻彼日月,悠悠我思。

新婚燕尔——宴尔新昏,如兄如弟。

我心悠悠——思须与漕,我心悠悠。

携手同行——惠而好我,携手同行。

4、【诗经·国风·庸阝风】

胡天胡帝——胡然而天也?胡然而帝也?

5、【诗经·国风·卫风】

手如柔荑,肤如凝脂——手如柔荑,肤如凝脂。

螓首蛾眉——螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。

泣涕涟涟——不见复关,泣涕涟涟。

二三其德——士也罔极,二三其德。

言笑晏晏——总角之宴,言笑晏晏。

信誓旦旦——信誓旦旦,不思其反。

6、【诗经·国风·王风】

遇人不淑——条其啸矣,遇人之不淑矣。

一日不见,如隔三秋——彼采萧兮,一日不见,如三秋兮!

7、【诗经·国风·郑风】

人言可畏——仲可怀也,人之多言亦可畏也。

孔武有力——羔裘豹饰,孔武有力。

邂逅相遇——邂逅相遇,适我愿兮。

8、【诗经·国风·魏风】

夙夜无寐——予季行役,夙夜无寐。

9、【诗经·国风·唐风】

硕大无朋——彼其之子,硕大无朋。

悠悠苍天——父母何食?悠悠苍天!

10、【诗经·国风·秦风】

蒹葭苍苍——蒹葭苍苍,白露为霜。

在水一方——所谓伊人,在水一方。

11、【诗经·国风·曹风】

衣冠楚楚——蜉蝣之羽,衣裳楚楚。

12、【诗经·国风·豳风】

七月流火——七月流火,九月授衣。

万寿无疆——跻彼公堂,称彼兕觥:万寿无疆!

风雨漂摇——风雨所漂摇,予维音哓哓!

二、出自《诗经·大雅》的成语

1、【诗经·大雅·文王之什】

自求多福——永言配命,自求多福。

小心翼翼——维此文王,小心翼翼。

天作之合——文王初载,天作之合。

2、【诗经·大雅·生民之什】

不可救药——多将熇熇,不可救药。

同仇敌忾——修我戈矛,与子同仇。

3、【诗经·大雅·荡之什】

投桃报李——投我以桃,报之以李。

进退维谷——人亦有言,进退维谷。

兢兢业业——兢兢业业,如霆如雷。

明哲保身——既明且哲,以保其身。

爱莫能助——我仪图之,维仲山甫举之,爱莫助之,。

长舌之妇——妇有长舌,维厉之阶。

三、出自《诗经·小雅》的成语

1、【诗经·小雅·鹿鸣之什】

兄弟阋墙——兄弟阋于墙,外御其务。

寿比南山——南山之寿,不骞不崩。

杨柳依依——昔我往矣,杨柳依依。

乔迁之喜——出于幽谷,迁于乔木。

2、【诗经·小雅·白华之什】

不醉无归——厌厌夜饮,不醉无归。

3、【诗经·小雅·彤弓之什】

载沉载浮——汎汎杨舟,载沉载浮。

它山之石,可以攻玉——它山之石,可以攻玉。

4、【诗经·小雅·小旻之什】

战战兢兢、如履薄冰——战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。

巧言如簧——巧言如簧,颜之厚矣。

生不逢辰——我生不辰,逢此鞠凶。

5、【诗经·小雅·桑扈之什】

高山仰止——高山仰止,景行行之。

绰绰有裕——此令兄弟,绰绰有裕。

四、出自《诗经·颂》的成语

1、【诗经·颂·闵予小子之什】

高高在上——命不易哉,无曰高高在上。

2、【诗经·颂·商颂】

无所适从——寝成孔安,无所适从。

《关雎》赏析(褚斌杰)

这是我国古老的诗歌总集《诗经》中的首篇。古代说《诗》本有“四始”之说,列《关雎》为“风”之始,故倍受重视,为大家所熟习。《诗经》的“十五国风”大多数是民歌,民歌作品本多男女爱情之作,《关雎》正是一篇产生于两千多年以前的古老的民间恋歌。诗中写一个男子思慕着一位美丽贤淑的少女,由于爱恋的深切,这位少女的形象反复在他脑中出现,使他不安,使他难以忘却。他幻想着终有—天,能与这位少女结为永好,成为夫妇,过上和谐美满的幸福生活。诗中所表达的感情直朴、真率,千年后读起来,还是那么清新动人。

这首诗有人把它分为四句一章,计五章;有人则把它分为四、八、八句,共三章。从全诗结构和内在脉络上看,分做三章则较适宜。首章见物起兴,直写自己的爱情和愿望。次章写自己的寤寐不忘。三章则写愿望实现时的欢乐之情,实际上是向往之辞。

全诗以滩头水畔的一对雎鸠鸟的叫声起兴,然后写出自己的一片情思。雎鸠,水鸟;古代传说它们雌雄形影不离。关关,指其一递一声的相和而鸣。“关关雎鸠,在河之洲”,这或者是作者的即目所见,或者解做以挚鸟为比,以挚鸟的求偶为兴,故前人对此有究属赋、比、兴何种手法的争论。实际上就诗中这两句看来,并不排斥是作者的实见之景,但对全诗来说,确也起着媒介、比喻、联想,以至象征的作用。因此我们认为正不必如此拘泥。一个青年小伙儿,见到河洲上一对水鸟的相亲相爱,听到它们一唱一和的鸣叫,自然会引起自己的无限情思,何况他心目中正有着一位所爱的人儿呢!“窈窕淑女,君子好逑”,他向往着那位美丽贤淑的好姑娘,能够成为自己理想的配偶。细绎这四句诗,第一句“关关雎鸠”,是写传来的鸟鸣,是听;第二句“在河之洲”,是寻声而望,是所见;第三句“窈窕淑女”,是对自己倾心人之所思,是想;末句“君子好逑”,是主人公强烈的向往,默默的自我祝愿。虽短短四句,却极有层次,而语约义丰。

第二章,以缠绵悱恻之情,直率地写出自己的追慕之心和相思之苦。这个青年男子所恋的乃是河边一位采荇菜的姑娘,“参差荇菜,左右流之”。荇菜,一种水生植物,叶径一二寸,马蹄形,可食(见李时珍《本草纲目》)。“左右流之”,即顺着水流忽而侧身向左,忽而侧身向右的去采摘。“流,顺水之流而取之也”(朱熹《诗集传》)。正是这位采荇菜的姑娘在水边劳动时的窈窕身影,使他日夜相思,不能须臾忘怀。“窈窕淑女,寤寐求之;求之不得,寤寐思服(思念)”极写他追求、想念的迫切心情;“悠哉悠哉,辗转反侧”,是写他相思之苦,已到了长夜不眠的程度。悠,长,形容其夜长不寐时绵绵不断的忧思。这里把两“悠”字,双双以感叹语气出之,着意加重了感彩,把长夜无眠、思绪万千以至难耐的相思之苦,都深深地表现了出来。

情到极处必生幻。紧接着第三章,突然出现了“琴瑟友之”“钟鼓乐之”的欢快、热闹的场面。这不啻是个戏剧性的转变。“琴瑟友之”,“友”,亲密相爱;以弹琴奏瑟,喻其相会相处时的谐和愉快。“钟鼓乐之”,则是结婚时的热闹场面。无疑这正是这位害相思之苦的男子对未来的设想,是他寤寐求其实现的愿望。幻想当然并非现实,但幻由情生,也是极自然的。而这位抒情主人公,却简直陶醉在预想的成功之中了。这一爱情心理的描写,正与《秦风·蒹葭》中的主人公追寻所爱不得,而出现了“宛在水中央”的幻影一样,富有浪漫情调。而其实这又正是对生活中所习见的爱情心理的深微的捕捉和真实的刻画。令人遐想,美不胜收──我读《秦风·蒹葭》(陶涛)

《蒹葭》是三百篇中抒情的名篇。它在《秦风》中独标一格,与其他秦诗大异其趣,绝不相类。在秦国这个好战乐斗的尚武之邦,竟有这等玲珑剔透、缠绵悱恻之作,实乃一大奇事。作品文字很简单:

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。

如此重章反复,前后三章,只更换了个别的字。诗的内容也极为单纯,写古今中外所谓“永恒”的题材,男女恋爱。而且仅选取一个特定的场景:在那么一个深秋的清晨,有位恋者在蒹苍露白的河畔,徘徊往复,神魂颠倒,心焦地寻求他(她)思念的恋人,如此而已。但作品给予人们的美感却非常丰富,丰富到“我们只觉得读了百遍还不厌”(《中国诗史》)。

先说说含蓄美。以表面极经济的文字建构一个十分广阔的想像和咀嚼的空间,这是该诗的一大长处。作品没有直接抒情,没有叙述这位恋者对心上人如何思念,而只写了他(她)左右求索、寻找恋人的行动,这一点颇有《关雎》“悠哉悠哉,辗转反侧”的情致。然而主人公追求恋人的热烈感情、焦急心绪,以及他(她)那痴心的迷恋、刻骨的相思和失望的痛苦,都是通过这寻求的行动、左寻右找的连续匆忙过程,形象而又含蓄地表现出来的。一会儿“溯洄从之”,一会儿又“溯游从之”,谁知会有几个反复呢?陈启源说:“夫说之必求之,然惟可见而不可求,则慕悦益至。”(《毛诗稽古篇》)惟其“慕悦益至”,而可见不可求,则失望怅惘愈甚。

作品虽未着意刻画恋爱双方的形象,但却通过主人公追求行动所显示出来的感情指向,十分含蓄地勾画了施受双方的形象特征。在碧水澄滢的衬托下,“伊人”是高洁的,使人感到可敬、可亲、可爱。不然,他(她)怎么会有那么大的磁石般的吸引力,那么强烈地吸引着这位追求者,那么令追求者心驰神往!而这位伊人的追求、倾慕者,思念伊人情真意切,寻求伊人不畏险阻,百折不挠,是个热烈向往爱情和执着追求、坚贞不渝的人。

同时,诗只写到寻求之难,可望不可即的伊人“宛在”,便戛然而止,下文就不再表了。那么这位追求者将会如何呢,这便给读者留下了想像的余地。也许仍在继续他(她)的热烈追求,因为世界上的事情越是追求不到,就越觉得它的可贵,也就愈加产生了追求的兴趣和迫切的心情。也许是愁肠寸断,无限怅惘。也许是一种说不清、讲不出的心情,一种“剪不断,理还乱”的滋味。但到底是什么,作者没有说,这就是所谓“言有尽而意无穷”或“含不尽之意于言外”了。

再说说意境美。细品诗中文字,金秋之季,拂晓之时,芦花泛白,清露为霜,瑟瑟秋风,苇丛起伏,茫茫秋水,清澈澄明,水上烟波万状,空中雾霭迷蒙,弯曲的河道,水中的小洲,宛然在目。此时,一位痴情的恋者,踯躅水畔,他(她)热烈而急切地追寻着心上的恋人。那恋人好像在水的一方,但一水盈盈,河道阻隔,“伊人”可望而不可即、于是他(她)徘徊往复,心醉神迷,内心痛苦,不可言状。“伊人宛在,觅之无踪”,但其身影又在眼前不时闪现晃动,时远时近,时隐时现,时有时无,闪烁不定。此情此景又使这位追求者欲找无方,欲罢不能。读来只觉情调凄婉,境界幽邃,意蕴无穷。再深入品味,反复吟诵,就能发觉该诗意境的营造呈现出多重叠合、交互融汇的架构,显示出繁富绚丽的色彩。

第一重,诗人追寻恋人如梦如幻、如醉如痴、神情恍惚的主观情愫,与秋晨雾霭、烟水迷离的景致浑然为一。仿佛这迷茫的烟水晨雾就是此时诗人痴醉的梦幻化生而成,情景相生,难分难解。

第二重,诗人追求恋人的绵绵情意与“伊人宛在,觅之无踪”,若隐若现的境界浑然为一。如果不是“宛在”,则诗人不复追求,正因为若隐若现,总有一个缥缈的影子在眼前闪烁,才不断牵引着诗人热烈的情思,不肯作罢。

第三重,诗人左右求索的迫切焦急心情与“可望而不可即”的境界浑然为一。“溯洄”、“溯游”的匆忙连续相从,全出于追求者心情的焦急。而此种焦急之情与可望而不可即、可见而不可求的境况相辅相成,情由境生,境带情韵。颇有“河边织女星,河畔牵牛郎,未得渡清浅,相对遥相望”(孟郊《古别离》)的味道。

第四重,主人公追求无着的惆怅失意心情与深秋一派萧瑟的景象浑然为一。自古以来,“秋景肃杀,令人伤悲”,诗人追求不获的失意、烦恼和痛苦与秋霜、秋风、秋景的悲凉之境相交融,此时萧索的秋境正是此时诗人凄苦心绪的流露与外化。

第五重,“伊人”高洁而富有魅力的精神气质,被蒹苍露白、秋水澄明的景致烘托出来,又和烘托他(她)的外部环境融为一体。

正是这种多重意境交相叠合的开放型结构,使这首言情之作成为极富张力、意蕴宏深、多姿多彩的诗的极品,给予读者以更丰富的想像、开拓和创造的空间。

再次,谈谈朦胧美。作品虽然看来只是描写了诗人对意中人的憧憬、追求和失望、惆怅的心情,但并非直叙,采用工笔式的细描,而是用曲笔,作写意式的远距离的勾勒。距离产生美感,如韩愈“天街小雨润如酥,草色遥看近却无”的诗句,杜牧《江南春》“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”的描绘,都是远距离产生美感的极好例证。但这种美感也势必因距离远而变得模糊、朦胧,不清晰甚至不确定,是一种朦胧美。正因为空间距离或心理距离的关系,《蒹葭》全诗写得扑朔迷离、烟水苍茫,在模糊的意象中,展示出一种神秘莫测的朦胧美。抒情主人公的身份是模糊的,是男是女都无从知晓,其文化背景、个性情趣更是一派茫然。“伊人”面目是模糊的,且不说肖像如何,连个大致的轮廓都看不到,其高洁、可敬、可爱、令人心驰神往的美,是从追求者那炽热、执着的感情指向中,或通过清露秋水的烘托折射出来的。“伊人”所在空间位置也十分模糊,“在水一方”,只是国画式的“大泼墨”写意,烟波迷茫,人在何处?“宛在”,更是游移之词,难于确定。诗人在河畔翘首伫立,透过薄雾与苇丛,凝视水的“一方”,伊人所居之地,给人以雾里看花,若隐若现,朦胧缥缈之感,究竟是眼观,还是“心见”都很难说,确乎难于实指而不可捉摸。至于这位追求者的感情、心态,作品也一字未提,我们说他(她)炽热的爱恋、执着的追求,追求无着的惆怅、失望等等,都是我们读者的感悟、分析,其实作品本身并未作清楚的交代,迷离仿佛,任读者自己去领悟。

最令人不可捉摸的还是主题的多义性。《蒹葭》的主题究竟是什么?是实写青年男女的恋爱吗?真有那么一位男子或女子在一个深秋的清晨,在苇边河畔彷徨踯躅,神魂颠倒,去追求一个幻影吗?那么,是写一个梦境么?也许是一个青年追求情人,日思夜想,“悠哉悠哉,辗转反侧”之后进入梦境,醒后以诗记之。也可能是在以形象的手法写生活中常见的“伊人宛在,觅之无踪”这样一种心态模式。人们在生活中往往有这种体验,某人或某物好像在那儿,具体去找又不见踪影。不找时,又总觉得他(她)还在那儿。还有可能是以描绘的方法表达一种“可望而不可即”的人生哲理。人生有许多东西是可望不可即的,爱情领域中有,事业领域中有,仕途生活中有,理想憧憬活动中更常常遇到。这是我们今天就诗论诗,不妨从多方面进行的诠释。至于古人的见解更令我们惊诧莫名。

《诗小序》说:“《蒹葭》刺襄公也,未能用周礼,将无以固其国焉。”《诗沈》中说:“盖下游为雒京,士之在周者,如见其在水中央,而不可得也。上游为渭,士之在秦者,道阻且长而可致也。”认为该诗主旨是求隐士。总之由于主题的模糊性,先哲时贤对该诗主旨众说纷纭,莫衷一是。本来“诗无达诂”,这一模糊,就更加见仁见智。但正是这种朦胧、模糊、多义性,切合诗家三昧,明代谢榛在《四溟诗话》中指出:“凡作诗不宜逼真,如朝行远望,青山佳色,隐然可爱。其烟霞变幻难于名状,及登临非复奇观,唯片石数树而已。远近所见不同。妙在含糊,方见作手。”清代叶燮更有一套模糊的诗论:“诗之至处,妙在含蓄无垠,思致微渺,其寄托在可言不可言之间,其指归在可解不可解之会;言在此而意在彼,泯端倪而离形象,绝议论而穷思维,引人于冥漠恍惚之境,所以为至也。”(《原诗》)可见古人对诗中的朦胧美早已心仪神往,而且见解十分精辟独到。然而,该诗在这种旨意模糊和不确定中,毕竟还有确定的东西在。“深企愿见”之情是确定的,执着追求之意是确定的,求之不获仍不放弃追求也是确定的。这就给读者的想像、再创造起了导航的作用。 最后,还有音乐美,该诗重章叠句,一意化为三叠,用韵先响后喑,先扬后抑,余音绕梁,一唱三叹,极具感染力。

总之,《蒹葭》诗的丰富美感,不论是从欣赏的角度,还是从创作的角度,颇值得我们重视和予以认真的探讨。

《邹忌讽齐王纳谏》译文

邹忌身高八尺多,容貌美丽。有天早晨,他穿戴好衣帽,照着镜子,对他的妻子说:“我同城北徐公比,哪个更美?”他妻子说:“您美极了,徐公怎能比得上您呢?”城北的徐公,是齐国的美男子。邹忌不相信自己会比徐公美,就又问他的妾:“我同徐公比,谁美?”妾说:“徐公怎么能比得上您呀?”第二天,有客人从外边来,邹忌同他坐着谈话,又问他:“我和徐公谁美?”客人说:“徐公不如您美。”又过了一天,徐公来了,邹忌仔细端详他,自己觉得不如徐公美丽;再照镜子看看自己,更觉得远远不如。晚上躺着想这件事,说:“我妻子认为我美,是偏爱我;妾认为我美,是害怕我;客人认为我美,是想有求于我。”

于是上朝拜见齐威王,说:“我确实知道自己不如徐公美。我的妻子偏爱我,我的妾害怕我,我的客人有求于我,他们都认为我比徐公漂亮。如今齐国有方圆千里的疆土,一百二十座城池,宫中的嫔妃和身边的亲信,没有不偏爱您的;朝中的大臣没有不害怕您的;全国的老百姓没有不有求于您的。由此看来,大王您受蒙蔽很深啦!”

齐威王说:“好!”就下了命令:“所有的大臣、官吏、百姓能够当面指责我的过错的,可得上等奖赏;上书劝谏我的,可得中等奖赏;在公共场所批评议论我的过失、传到我耳朵里的,可得下等奖赏。”命令刚下达,群臣都来进谏,门前、院内像集市一样;几个月以后,还偶尔有人来进谏;一年以后,就是想进谏,也没什么可说的了。

燕、赵、韩、魏等国听到这种情况,都到齐国来朝见。这就是人们所说的在朝廷上战胜敌国。

PAGE

■文学常识:《诗经》是我国 的一部 ,收录了从 到 时期的诗歌 篇,也称“ ”,这些诗歌分为“ ”、“ ”、“ ”三个部分,“风”又叫“ ”,是各地的 。

关雎(选自《 · 》)

关 关 雎( )鸠( ),在 河 之 洲。

窈( )窕( )淑女,君子 好( ) 逑( )。

参( )差( )荇( )菜,左右 流 之。

窈窕淑女,寤( ) 寐( ) 求 之。

求 之 不 得,寤 寐 思 服。

悠哉( )悠哉,辗( )转反侧。

参 差 荇 菜,左 右 采 之。

窈窕淑女,琴( )瑟( )友之。

参差荇菜,左右芼( )之。

窈窕淑( )女,钟鼓乐( )之。

关雎(余冠英译)

关雎鸟关关和唱,在河心小小洲上。

好姑娘苗苗条条,哥儿想和她成双。

水荇菜长短不齐,采荇菜左右东西。

好姑娘苗苗条条,追求她直到梦里。

追求她成了空想,睁眼想闭眼也想。

夜长长相思不断,尽翻身直到天光。

长和短水边荇菜,采荇人左采右采。

好姑娘苗苗条条,弹琴瑟迎她过来。

水荇菜长长短短,采荇人左拣右拣。

好姑娘苗苗条条,娶她来钟鼓喧喧。

鸟叫一两声 李敬泽

《诗经》开卷第一首就是《关雎》:“关关雎鸠,在河之洲”,大家想必背得出,此处不念了。现在要问的是,这首诗是什么意思?

对面那女子脸儿一红,扭捏道:啥意思?相思病呗。

对,相思病,不仅是相思病,还由相思病引起了失眠症:“悠哉悠哉,辗转反侧”。如果有人问:中国人从何时开始失眠呢?现存最早的文字记载就是《关雎》,那至少在商朝未周朝初,而且原因正是“女人”。

当然,在《关雎》中,相思病最终痊愈,“窈窕淑女”娶回家了,“琴瑟友之”、“钟鼓乐之”,卡拉OK估计要唱大半夜,处处啼鸟惊不破三千年前的春梦。

然而,错啦,同学们哪,你们都错了,看看《毛诗序》里是怎么说的:“《关雎》,后妃之德也。”“乐得淑女以配君子,忧在进贤,不淫其色,哀窈窕,思贤才,而无伤善之心也。”这话翻译过来就是,皇上的大老婆看见一小女子模样长得俏,然后就睡不着,就急得两手瞎抓挠(“参差荇菜,左右采之”),急什么呢?不是急着遣人把小妖精做了,而是急着怎么把她弄进宫来做小老婆,从此东宫西宫上下一心,共同辅佐皇上,治理天下。这是什么境界?是不知人间有醋的境界,真乃“后妃之德也”,真乃男人之福也!

我要是这么解说《关雎》,肯定要被人啐得满脸唾沫,但这是《毛诗序》,是关于《诗经》的最权威、最正统的诠释,两千年间无数大人物、无数聪明脑袋都学,而且都信:《诗经》里怎么可能仅仅是男欢女爱呢,那不成了“私人写作”吗?这事儿没这么简单,必定是有微言大义,渭河边那两只鸟必定与朝堂风云、天下大势相联着,联不上拧巴着联,结果就弄出这么一通男性自恋狂的疯话来。

《诗经》是好的,但要看出《诗经》的好,必得把秦汉之后的诠释一概抛开,直截了当地读诗。吟出那些诗篇的人们,他们曾经真实地活着,看山就是山,看水就是水,看美女就是美女,看了美女睡不着也不会说是心忧天下,等真要为国出征的时候,他们就尽他们的责,提起弓箭去战斗、去死——那是一种不曾被各种各样大话浮辞所蒙蔽的人生。

“雎鸠”据说是鱼鹰,脖子被系住,鱼叼到嘴里咽不下去,只好再吐出来让人拿去红烧或清蒸。我见过的鱼鹰都是蔫耷耷一副厌世的样子,除了捉鱼,拒绝开口;难怪啊,一种鸟,一辈子遭束缚,叫一声还被解说得云山雾罩、离题万里,如果是我,我也懒得叫,我会暗自断定人这种动物是靠鱼和废话噪音生存,我将保持沉默。

但是我相信,在三千年前的某个夜晚,确有一只鱼鹰闲叫了一声:“关!”另一只应了一声:“关!”是夜月白风清,儒生、教授、记者、编辑和知识分子们都睡了,只有一个年轻男子睡不着,他听见了那两声,他的心便飞向渭河去。

蒹葭(选自《 · 》)

蒹( )葭( ) 苍 苍,白露为霜。

所谓 伊( )人,在 水 一 方。

溯( )洄( ) 从 之,道 阻 且 长;

溯 游 从 之,宛 在水中央。

蒹 葭 萋 萋,白露 未 晞( )。

所谓 伊人,在 水 之 湄( )。

溯 洄 从 之,道 阻 且 跻( );

溯 游 从 之,宛 在 水 中 坻( )。

蒹 葭 采 采,白 露 未 已,

所 谓 伊 人,在 水 之 涘( )。

溯 洄 从 之,道 阻 且 右;

溯 游 从 之,宛 在 水 中 沚( )。

蒹葭(余冠英译)

芦花一片白苍苍,清早露水变成霜。

心上人儿她在哪,人儿正在水那方。

逆着曲水去找她,绕来绕去道儿长。

逆着直水去找她,像在四面不着水中央。

芦花一片白翻翻,露水珠儿不曾干。

心上人儿她在哪,那人正在隔水滩。

逆着曲水去找她,越走越高道儿难。

逆着直水去找她,像在小小洲上水中间。

一片芦花照眼明,太阳不出露水新。

心上人儿她在哪,隔河对岸看得清。

逆着曲水去找她,曲曲弯弯道儿拧。

逆着直水去找她,好像藏身小岛水中心。

■关于《诗经》的名称

《诗经》大约成书于春秋中期,起初叫做《诗》,孔子曾多次提到这个名称,如“《诗》三百,一言以蔽之,曰:‘思无邪。’”(《论语·为政》)“诵《诗》三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对。虽多,亦奚以为?”(《论语·子路》)司马迁用的也是这个名称,如“《诗》三百篇,大抵贤圣发愤之所为作也。”(《史记·太史公自序》)后来改称《诗经》,是由于汉武帝以《诗》《书》《礼》《易》《春秋》为五经的缘故。

■关于《诗经》中作品的产生年代

经考定,《诗经》中的作品都是在周武王灭商(前1066年)以后产生的。《周颂》的时代最早,是西周初年的诗,是贵族文人的作品,以宗庙乐歌、颂神乐歌为主,也有描写农业生产的诗。《鲁颂》和《商颂》都产生在周室东迁(前770年)以后。

《大雅》也是西周时代的诗,祭祀和宴会的乐歌居多,还有几篇是叙述周室祖先的事迹和武功的,是我国上古仅存的史诗。《大雅》的作者也都是贵族文人,但对现实政治也有所不满,除了宴会乐歌、祭祀乐歌和史诗而外,也写出了一些反映人民愿望的讽刺诗。《小雅》产生于西周晚年到东迁以后,内容一部分与《大雅》相同,一部分跟《国风》相同,其中有不少好诗。

《国风》是人民大众的口头创作,是《诗经》中的精华部分,有不少篇章揭露贵族统治集团对人民的压迫和剥削,也反映了人们的劳动生产情况和爱情生活。常用复沓的手法来反复咏叹,一首诗中的各章往往只有几个字不同,表现了民歌的特色。

以上三部分,《颂》有40篇,《雅》有105篇(《小雅》中有6篇有目无诗,不计算在内),《风》的数量最多,共160篇,合起来是305篇。古人取其整数,常说“诗三百(篇)”。

■关于“诗六义”说

“诗六义”的说法,是《诗大序》(又叫《毛诗序》)最先提出来的。这个提法又是以《周礼》“大师……教六诗:曰风,曰赋,曰比,曰兴,曰雅,曰颂”的旧说为根据的,实际上是对《诗经》中作品的分类和表现手法所做的高度概括。风、雅、颂是诗的种类;赋、比、兴是诗的表现方法。既然如此,为什么要合称“六义”呢?孔颖达在《毛诗正义》(卷一)中是这样解释的:“风、雅、颂者,《诗》篇之异体;赋、比、兴者,《诗》文之异辞耳。……赋、比、兴是《诗》之所用;风、雅、颂是《诗》之成形。用彼三事,成此三事,是故同称为‘义’。”此说可供参考。

木瓜(选自《 · 》)

投我以木瓜,报之以琼( )琚( )。匪( )报也,永以为好也。 投我以木桃,报之以琼瑶。

匪报也,永以为好也。 投我以木李,报之以琼玖( )。匪报也,永以为好也。

投我以木桃,/报之以琼瑶。/匪报也,/永以为好也。——《国风·卫风·木瓜》

她抛给我新摘的鲜桃,/我回送给她美玉琼瑶。/这并非简单的答赠,/彼此结下永久的情好。

物质文明热涨的过程,正是精神世界冷却的过程。

两千多年前,这样欢乐的场面比比可见,妙龄少女摘下木瓜、木李和木桃,投向在树下痴痴仰望的那些傻小子和愣小子,将他们敲“醒”,敲出他们的诚意。傻小子并不傻,愣小子也并不愣,他们赶紧将美玉献上。

笑声,果树下的笑声,比果子要留存得更久,比美玉更纯净,自善良的心灵中才能发出这样爽朗的笑声呵!

含蓄地表达深情,并没有什么特别的技巧,久已失传的是那样一种真爱,它源自生命之泉,毫无功利上的计较。

上古的初民无疑更淳厚,淳厚乃为天下之至美。

“投我以木瓜,报之以琼琚。非报也,永以为好也!”

真正的友情应该如此,纯粹的爱情也应该如此,你赠我木瓜,我就以美玉还报,这不是一般意义上的报答啊,这是表达了要永结同心的诚意。

两千多年后,回瞰如此淳厚的古风,再反思现代昧心欺室之公行,以怨报德之普遍,抛砖引玉者多有,而得牛还马者几希,定会摇松了这颗头颅。

拿出精金美玉,去厚报那些以爱为先者,善待情侣,善待朋俦,比善待自己,那是更高的境界,更大的快乐。

“不惮以最坏的恶意猜测中国人”,鲁迅的话言犹在耳,当我们别无选择,非如此而不可时,内心岂不是在沥血吗?

“投我以木瓜,报之以琼琚,匪报也,永以为好也!”

两千多年前的歌咏,今日听来,多么亲切而又遥远啊!

关关雎鸠,/在河之洲。/窈窕淑女,/君子好逑。 ——《国风·周南·关雎》

关关鸣叫着的雎鸠,/栖身在河边的绿洲。/那娴静美丽的少女,/是君子心仪的佳偶。

我又梦回了三千年前的那一叶小洲,风中曳荡着嫩如黄金的柳条,地上绣满了灼灼欲燃的花朵,蚱蜢像酒徒那样吮吸朝露,蝴蝶莫非还在童年么,它们二、三结伴,忽东忽西,戏耍正欢。

油油的草色,清清的河水,又让我心旌摇摇。

我来而又去,三千年;我去而复来,一瞬间。太漫长了,也太短暂了。惟有那曼妙的姿影不曾被时间的橡皮擦得晕黑模糊,一次次情不自禁地怀念,那是世间第一位风华绝代的美女!

三千年,我寤寐求之;三千年,我辗转反侧。数数吧,多少个不眠之夜,我听着窗外草虫的低鸣,看着檐间的月牙儿袅娜如她瘦细的腰肢,我喃喃地吟念“窈窕淑女”这四个字,忍不住披衣而起,在中庭久久徘徊。

三千年了,琴瑟未调;三千年了,钟鼓未敲。她还想听一听那欢乐的曲子吗?爱情的旋律呵,我依旧熟悉,如同她往日琅琅的笑声,那金玉相振的谐音,我听了无数遍,有一种感动如潮起,如雪落,奔涌于天际,漫舞于山崖,这种刻镂心肺的感动源于亘古不灭的记忆。

我的追求在三千年前不曾落空。古典的美人呵,奔放无羁的爱情,交付了纤纤素手,交付了香香红唇,交付了暖暖真心,她交付的岂不就是整个生命?

只知人间有爱,不知人间有恨的可人儿,她给我的霖露,使我挺过了三千年的大旱春秋;她给我的灯烛,使我逾越了三千年的黑暗津渡。

让人性饱满如一粒麦种,一枚果实,光亮如经天不息的日月吧,爱过还远远不够,爱过还要爱,更炽热的爱,更持久的爱,熔铸人生极乐的爱情,才是这寂寥天地里最精彩的部分。不受压抑的心灵呵,它的羽翼能飞度一切时空,它的视野能超越所有疆界。人世间对幸福最深的把握,你可知晓,它并非始于荣名、极权和巨富,它来自心心相印的爱情。

曾寻找过的脚步还在不知疲倦地寻找,曾瞩望过的目光还在一如既往地瞩望,古典的美人呵,时至今日,我可以轻易走遍小小如邮票的地球村,却走不出她温香款款的怀抱!

多情应笑我吗?世人皆“醒”我独醉,世情淡薄我如胶。

且听,我倾心的情歌,在林中飞绕;且看,她开花的裙裾,在风里轻飘。去日苦多,红颜易老啊,我小心翼翼地翻开《诗经》第一页,如今,只见她惊鸿一瞥,三千年的天光水影就如雪而消。

《诗经》中的名句

桃之夭夭,灼灼其华.《诗经·国风·周南·桃夭》

译:桃树繁茂,桃花灿烂。

巧笑倩兮,美目盼兮.《诗经·国风·卫风·硕人》

译:浅笑盈盈酒窝俏,黑白分明眼波妙。

知我者,谓我心忧;不知我者,谓我何求,悠悠苍天,此何人哉 《诗经·国风·王风·黍离》

译:知道我的人,说我心烦忧;不知道的,问我有何求。高高在上的老天,是谁害我如此(指离家出走)?

彼采萧兮,一日不见,如三秋兮。《诗经·国风·王风·采葛》

译:采蒿的姑娘,一天看不见,犹似三季长。

青青子衿,悠悠我心。《诗经·国风·郑风·子衿》

译:你的衣领青又青,悠悠思君伤我心。

昔我往矣,杨柳依依.今我来思,雨雪霏霏.《诗经·小雅·采薇》

译:回想当初出征时,杨柳轻轻飘动。如今回家的途中,雪花粉粉飘落。

风雨如晦,鸡鸣不已.既见君子,云胡不喜 《诗经·国风·郑风·风雨》

译:风雨晦暗秋夜长,鸡鸣声不停息。看到你来这里,还有什么不高兴呢?

有匪君子,如切如磋,如琢如磨。(《诗经·国风·卫风·淇奥》)

译:这个文雅的君子,如琢骨角器一般,如雕玉石般完美无斑。

言者无罪,闻者足戒。(《诗经·周南·关雎·序》)

译:指提意见的人只要是善意的,即使提得不正确,也是无罪的。听取意见的人即使没有对方所提的缺点错误,也值得引以为戒。

《诗经》中的成语

《诗经》不但是中国诗歌的源头,而且是汉语词汇的宝库。有许多流传千古的成语是出自《诗经》的。现列举如下:

一、出自《诗经·国风》的成语

1、【诗经·国风·周南】逃之夭夭——桃之夭夭,灼灼其华。

之子于归——之子于归,宜其室家。

赳赳武夫——赳赳武夫,公侯干城。

2、【诗经·国风·召南】

鹊巢鸠占——维鹊有巢,维鸠居之。

忧心忡忡——未见君子,忧心忡忡。

3、【诗经·国风·邶风】

泣涕如雨——瞻望弗及,泣涕如雨。

执子之手,与子偕老——执子之手,与子偕老。

悠悠我思——瞻彼日月,悠悠我思。

新婚燕尔——宴尔新昏,如兄如弟。

我心悠悠——思须与漕,我心悠悠。

携手同行——惠而好我,携手同行。

4、【诗经·国风·庸阝风】

胡天胡帝——胡然而天也?胡然而帝也?

5、【诗经·国风·卫风】

手如柔荑,肤如凝脂——手如柔荑,肤如凝脂。

螓首蛾眉——螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。

泣涕涟涟——不见复关,泣涕涟涟。

二三其德——士也罔极,二三其德。

言笑晏晏——总角之宴,言笑晏晏。

信誓旦旦——信誓旦旦,不思其反。

6、【诗经·国风·王风】

遇人不淑——条其啸矣,遇人之不淑矣。

一日不见,如隔三秋——彼采萧兮,一日不见,如三秋兮!

7、【诗经·国风·郑风】

人言可畏——仲可怀也,人之多言亦可畏也。

孔武有力——羔裘豹饰,孔武有力。

邂逅相遇——邂逅相遇,适我愿兮。

8、【诗经·国风·魏风】

夙夜无寐——予季行役,夙夜无寐。

9、【诗经·国风·唐风】

硕大无朋——彼其之子,硕大无朋。

悠悠苍天——父母何食?悠悠苍天!

10、【诗经·国风·秦风】

蒹葭苍苍——蒹葭苍苍,白露为霜。

在水一方——所谓伊人,在水一方。

11、【诗经·国风·曹风】

衣冠楚楚——蜉蝣之羽,衣裳楚楚。

12、【诗经·国风·豳风】

七月流火——七月流火,九月授衣。

万寿无疆——跻彼公堂,称彼兕觥:万寿无疆!

风雨漂摇——风雨所漂摇,予维音哓哓!

二、出自《诗经·大雅》的成语

1、【诗经·大雅·文王之什】

自求多福——永言配命,自求多福。

小心翼翼——维此文王,小心翼翼。

天作之合——文王初载,天作之合。

2、【诗经·大雅·生民之什】

不可救药——多将熇熇,不可救药。

同仇敌忾——修我戈矛,与子同仇。

3、【诗经·大雅·荡之什】

投桃报李——投我以桃,报之以李。

进退维谷——人亦有言,进退维谷。

兢兢业业——兢兢业业,如霆如雷。

明哲保身——既明且哲,以保其身。

爱莫能助——我仪图之,维仲山甫举之,爱莫助之,。

长舌之妇——妇有长舌,维厉之阶。

三、出自《诗经·小雅》的成语

1、【诗经·小雅·鹿鸣之什】

兄弟阋墙——兄弟阋于墙,外御其务。

寿比南山——南山之寿,不骞不崩。

杨柳依依——昔我往矣,杨柳依依。

乔迁之喜——出于幽谷,迁于乔木。

2、【诗经·小雅·白华之什】

不醉无归——厌厌夜饮,不醉无归。

3、【诗经·小雅·彤弓之什】

载沉载浮——汎汎杨舟,载沉载浮。

它山之石,可以攻玉——它山之石,可以攻玉。

4、【诗经·小雅·小旻之什】

战战兢兢、如履薄冰——战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。

巧言如簧——巧言如簧,颜之厚矣。

生不逢辰——我生不辰,逢此鞠凶。

5、【诗经·小雅·桑扈之什】

高山仰止——高山仰止,景行行之。

绰绰有裕——此令兄弟,绰绰有裕。

四、出自《诗经·颂》的成语

1、【诗经·颂·闵予小子之什】

高高在上——命不易哉,无曰高高在上。

2、【诗经·颂·商颂】

无所适从——寝成孔安,无所适从。

《关雎》赏析(褚斌杰)

这是我国古老的诗歌总集《诗经》中的首篇。古代说《诗》本有“四始”之说,列《关雎》为“风”之始,故倍受重视,为大家所熟习。《诗经》的“十五国风”大多数是民歌,民歌作品本多男女爱情之作,《关雎》正是一篇产生于两千多年以前的古老的民间恋歌。诗中写一个男子思慕着一位美丽贤淑的少女,由于爱恋的深切,这位少女的形象反复在他脑中出现,使他不安,使他难以忘却。他幻想着终有—天,能与这位少女结为永好,成为夫妇,过上和谐美满的幸福生活。诗中所表达的感情直朴、真率,千年后读起来,还是那么清新动人。

这首诗有人把它分为四句一章,计五章;有人则把它分为四、八、八句,共三章。从全诗结构和内在脉络上看,分做三章则较适宜。首章见物起兴,直写自己的爱情和愿望。次章写自己的寤寐不忘。三章则写愿望实现时的欢乐之情,实际上是向往之辞。

全诗以滩头水畔的一对雎鸠鸟的叫声起兴,然后写出自己的一片情思。雎鸠,水鸟;古代传说它们雌雄形影不离。关关,指其一递一声的相和而鸣。“关关雎鸠,在河之洲”,这或者是作者的即目所见,或者解做以挚鸟为比,以挚鸟的求偶为兴,故前人对此有究属赋、比、兴何种手法的争论。实际上就诗中这两句看来,并不排斥是作者的实见之景,但对全诗来说,确也起着媒介、比喻、联想,以至象征的作用。因此我们认为正不必如此拘泥。一个青年小伙儿,见到河洲上一对水鸟的相亲相爱,听到它们一唱一和的鸣叫,自然会引起自己的无限情思,何况他心目中正有着一位所爱的人儿呢!“窈窕淑女,君子好逑”,他向往着那位美丽贤淑的好姑娘,能够成为自己理想的配偶。细绎这四句诗,第一句“关关雎鸠”,是写传来的鸟鸣,是听;第二句“在河之洲”,是寻声而望,是所见;第三句“窈窕淑女”,是对自己倾心人之所思,是想;末句“君子好逑”,是主人公强烈的向往,默默的自我祝愿。虽短短四句,却极有层次,而语约义丰。

第二章,以缠绵悱恻之情,直率地写出自己的追慕之心和相思之苦。这个青年男子所恋的乃是河边一位采荇菜的姑娘,“参差荇菜,左右流之”。荇菜,一种水生植物,叶径一二寸,马蹄形,可食(见李时珍《本草纲目》)。“左右流之”,即顺着水流忽而侧身向左,忽而侧身向右的去采摘。“流,顺水之流而取之也”(朱熹《诗集传》)。正是这位采荇菜的姑娘在水边劳动时的窈窕身影,使他日夜相思,不能须臾忘怀。“窈窕淑女,寤寐求之;求之不得,寤寐思服(思念)”极写他追求、想念的迫切心情;“悠哉悠哉,辗转反侧”,是写他相思之苦,已到了长夜不眠的程度。悠,长,形容其夜长不寐时绵绵不断的忧思。这里把两“悠”字,双双以感叹语气出之,着意加重了感彩,把长夜无眠、思绪万千以至难耐的相思之苦,都深深地表现了出来。

情到极处必生幻。紧接着第三章,突然出现了“琴瑟友之”“钟鼓乐之”的欢快、热闹的场面。这不啻是个戏剧性的转变。“琴瑟友之”,“友”,亲密相爱;以弹琴奏瑟,喻其相会相处时的谐和愉快。“钟鼓乐之”,则是结婚时的热闹场面。无疑这正是这位害相思之苦的男子对未来的设想,是他寤寐求其实现的愿望。幻想当然并非现实,但幻由情生,也是极自然的。而这位抒情主人公,却简直陶醉在预想的成功之中了。这一爱情心理的描写,正与《秦风·蒹葭》中的主人公追寻所爱不得,而出现了“宛在水中央”的幻影一样,富有浪漫情调。而其实这又正是对生活中所习见的爱情心理的深微的捕捉和真实的刻画。令人遐想,美不胜收──我读《秦风·蒹葭》(陶涛)

《蒹葭》是三百篇中抒情的名篇。它在《秦风》中独标一格,与其他秦诗大异其趣,绝不相类。在秦国这个好战乐斗的尚武之邦,竟有这等玲珑剔透、缠绵悱恻之作,实乃一大奇事。作品文字很简单:

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。

如此重章反复,前后三章,只更换了个别的字。诗的内容也极为单纯,写古今中外所谓“永恒”的题材,男女恋爱。而且仅选取一个特定的场景:在那么一个深秋的清晨,有位恋者在蒹苍露白的河畔,徘徊往复,神魂颠倒,心焦地寻求他(她)思念的恋人,如此而已。但作品给予人们的美感却非常丰富,丰富到“我们只觉得读了百遍还不厌”(《中国诗史》)。

先说说含蓄美。以表面极经济的文字建构一个十分广阔的想像和咀嚼的空间,这是该诗的一大长处。作品没有直接抒情,没有叙述这位恋者对心上人如何思念,而只写了他(她)左右求索、寻找恋人的行动,这一点颇有《关雎》“悠哉悠哉,辗转反侧”的情致。然而主人公追求恋人的热烈感情、焦急心绪,以及他(她)那痴心的迷恋、刻骨的相思和失望的痛苦,都是通过这寻求的行动、左寻右找的连续匆忙过程,形象而又含蓄地表现出来的。一会儿“溯洄从之”,一会儿又“溯游从之”,谁知会有几个反复呢?陈启源说:“夫说之必求之,然惟可见而不可求,则慕悦益至。”(《毛诗稽古篇》)惟其“慕悦益至”,而可见不可求,则失望怅惘愈甚。

作品虽未着意刻画恋爱双方的形象,但却通过主人公追求行动所显示出来的感情指向,十分含蓄地勾画了施受双方的形象特征。在碧水澄滢的衬托下,“伊人”是高洁的,使人感到可敬、可亲、可爱。不然,他(她)怎么会有那么大的磁石般的吸引力,那么强烈地吸引着这位追求者,那么令追求者心驰神往!而这位伊人的追求、倾慕者,思念伊人情真意切,寻求伊人不畏险阻,百折不挠,是个热烈向往爱情和执着追求、坚贞不渝的人。

同时,诗只写到寻求之难,可望不可即的伊人“宛在”,便戛然而止,下文就不再表了。那么这位追求者将会如何呢,这便给读者留下了想像的余地。也许仍在继续他(她)的热烈追求,因为世界上的事情越是追求不到,就越觉得它的可贵,也就愈加产生了追求的兴趣和迫切的心情。也许是愁肠寸断,无限怅惘。也许是一种说不清、讲不出的心情,一种“剪不断,理还乱”的滋味。但到底是什么,作者没有说,这就是所谓“言有尽而意无穷”或“含不尽之意于言外”了。

再说说意境美。细品诗中文字,金秋之季,拂晓之时,芦花泛白,清露为霜,瑟瑟秋风,苇丛起伏,茫茫秋水,清澈澄明,水上烟波万状,空中雾霭迷蒙,弯曲的河道,水中的小洲,宛然在目。此时,一位痴情的恋者,踯躅水畔,他(她)热烈而急切地追寻着心上的恋人。那恋人好像在水的一方,但一水盈盈,河道阻隔,“伊人”可望而不可即、于是他(她)徘徊往复,心醉神迷,内心痛苦,不可言状。“伊人宛在,觅之无踪”,但其身影又在眼前不时闪现晃动,时远时近,时隐时现,时有时无,闪烁不定。此情此景又使这位追求者欲找无方,欲罢不能。读来只觉情调凄婉,境界幽邃,意蕴无穷。再深入品味,反复吟诵,就能发觉该诗意境的营造呈现出多重叠合、交互融汇的架构,显示出繁富绚丽的色彩。

第一重,诗人追寻恋人如梦如幻、如醉如痴、神情恍惚的主观情愫,与秋晨雾霭、烟水迷离的景致浑然为一。仿佛这迷茫的烟水晨雾就是此时诗人痴醉的梦幻化生而成,情景相生,难分难解。

第二重,诗人追求恋人的绵绵情意与“伊人宛在,觅之无踪”,若隐若现的境界浑然为一。如果不是“宛在”,则诗人不复追求,正因为若隐若现,总有一个缥缈的影子在眼前闪烁,才不断牵引着诗人热烈的情思,不肯作罢。

第三重,诗人左右求索的迫切焦急心情与“可望而不可即”的境界浑然为一。“溯洄”、“溯游”的匆忙连续相从,全出于追求者心情的焦急。而此种焦急之情与可望而不可即、可见而不可求的境况相辅相成,情由境生,境带情韵。颇有“河边织女星,河畔牵牛郎,未得渡清浅,相对遥相望”(孟郊《古别离》)的味道。

第四重,主人公追求无着的惆怅失意心情与深秋一派萧瑟的景象浑然为一。自古以来,“秋景肃杀,令人伤悲”,诗人追求不获的失意、烦恼和痛苦与秋霜、秋风、秋景的悲凉之境相交融,此时萧索的秋境正是此时诗人凄苦心绪的流露与外化。

第五重,“伊人”高洁而富有魅力的精神气质,被蒹苍露白、秋水澄明的景致烘托出来,又和烘托他(她)的外部环境融为一体。

正是这种多重意境交相叠合的开放型结构,使这首言情之作成为极富张力、意蕴宏深、多姿多彩的诗的极品,给予读者以更丰富的想像、开拓和创造的空间。

再次,谈谈朦胧美。作品虽然看来只是描写了诗人对意中人的憧憬、追求和失望、惆怅的心情,但并非直叙,采用工笔式的细描,而是用曲笔,作写意式的远距离的勾勒。距离产生美感,如韩愈“天街小雨润如酥,草色遥看近却无”的诗句,杜牧《江南春》“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”的描绘,都是远距离产生美感的极好例证。但这种美感也势必因距离远而变得模糊、朦胧,不清晰甚至不确定,是一种朦胧美。正因为空间距离或心理距离的关系,《蒹葭》全诗写得扑朔迷离、烟水苍茫,在模糊的意象中,展示出一种神秘莫测的朦胧美。抒情主人公的身份是模糊的,是男是女都无从知晓,其文化背景、个性情趣更是一派茫然。“伊人”面目是模糊的,且不说肖像如何,连个大致的轮廓都看不到,其高洁、可敬、可爱、令人心驰神往的美,是从追求者那炽热、执着的感情指向中,或通过清露秋水的烘托折射出来的。“伊人”所在空间位置也十分模糊,“在水一方”,只是国画式的“大泼墨”写意,烟波迷茫,人在何处?“宛在”,更是游移之词,难于确定。诗人在河畔翘首伫立,透过薄雾与苇丛,凝视水的“一方”,伊人所居之地,给人以雾里看花,若隐若现,朦胧缥缈之感,究竟是眼观,还是“心见”都很难说,确乎难于实指而不可捉摸。至于这位追求者的感情、心态,作品也一字未提,我们说他(她)炽热的爱恋、执着的追求,追求无着的惆怅、失望等等,都是我们读者的感悟、分析,其实作品本身并未作清楚的交代,迷离仿佛,任读者自己去领悟。

最令人不可捉摸的还是主题的多义性。《蒹葭》的主题究竟是什么?是实写青年男女的恋爱吗?真有那么一位男子或女子在一个深秋的清晨,在苇边河畔彷徨踯躅,神魂颠倒,去追求一个幻影吗?那么,是写一个梦境么?也许是一个青年追求情人,日思夜想,“悠哉悠哉,辗转反侧”之后进入梦境,醒后以诗记之。也可能是在以形象的手法写生活中常见的“伊人宛在,觅之无踪”这样一种心态模式。人们在生活中往往有这种体验,某人或某物好像在那儿,具体去找又不见踪影。不找时,又总觉得他(她)还在那儿。还有可能是以描绘的方法表达一种“可望而不可即”的人生哲理。人生有许多东西是可望不可即的,爱情领域中有,事业领域中有,仕途生活中有,理想憧憬活动中更常常遇到。这是我们今天就诗论诗,不妨从多方面进行的诠释。至于古人的见解更令我们惊诧莫名。

《诗小序》说:“《蒹葭》刺襄公也,未能用周礼,将无以固其国焉。”《诗沈》中说:“盖下游为雒京,士之在周者,如见其在水中央,而不可得也。上游为渭,士之在秦者,道阻且长而可致也。”认为该诗主旨是求隐士。总之由于主题的模糊性,先哲时贤对该诗主旨众说纷纭,莫衷一是。本来“诗无达诂”,这一模糊,就更加见仁见智。但正是这种朦胧、模糊、多义性,切合诗家三昧,明代谢榛在《四溟诗话》中指出:“凡作诗不宜逼真,如朝行远望,青山佳色,隐然可爱。其烟霞变幻难于名状,及登临非复奇观,唯片石数树而已。远近所见不同。妙在含糊,方见作手。”清代叶燮更有一套模糊的诗论:“诗之至处,妙在含蓄无垠,思致微渺,其寄托在可言不可言之间,其指归在可解不可解之会;言在此而意在彼,泯端倪而离形象,绝议论而穷思维,引人于冥漠恍惚之境,所以为至也。”(《原诗》)可见古人对诗中的朦胧美早已心仪神往,而且见解十分精辟独到。然而,该诗在这种旨意模糊和不确定中,毕竟还有确定的东西在。“深企愿见”之情是确定的,执着追求之意是确定的,求之不获仍不放弃追求也是确定的。这就给读者的想像、再创造起了导航的作用。 最后,还有音乐美,该诗重章叠句,一意化为三叠,用韵先响后喑,先扬后抑,余音绕梁,一唱三叹,极具感染力。

总之,《蒹葭》诗的丰富美感,不论是从欣赏的角度,还是从创作的角度,颇值得我们重视和予以认真的探讨。

《邹忌讽齐王纳谏》译文

邹忌身高八尺多,容貌美丽。有天早晨,他穿戴好衣帽,照着镜子,对他的妻子说:“我同城北徐公比,哪个更美?”他妻子说:“您美极了,徐公怎能比得上您呢?”城北的徐公,是齐国的美男子。邹忌不相信自己会比徐公美,就又问他的妾:“我同徐公比,谁美?”妾说:“徐公怎么能比得上您呀?”第二天,有客人从外边来,邹忌同他坐着谈话,又问他:“我和徐公谁美?”客人说:“徐公不如您美。”又过了一天,徐公来了,邹忌仔细端详他,自己觉得不如徐公美丽;再照镜子看看自己,更觉得远远不如。晚上躺着想这件事,说:“我妻子认为我美,是偏爱我;妾认为我美,是害怕我;客人认为我美,是想有求于我。”

于是上朝拜见齐威王,说:“我确实知道自己不如徐公美。我的妻子偏爱我,我的妾害怕我,我的客人有求于我,他们都认为我比徐公漂亮。如今齐国有方圆千里的疆土,一百二十座城池,宫中的嫔妃和身边的亲信,没有不偏爱您的;朝中的大臣没有不害怕您的;全国的老百姓没有不有求于您的。由此看来,大王您受蒙蔽很深啦!”

齐威王说:“好!”就下了命令:“所有的大臣、官吏、百姓能够当面指责我的过错的,可得上等奖赏;上书劝谏我的,可得中等奖赏;在公共场所批评议论我的过失、传到我耳朵里的,可得下等奖赏。”命令刚下达,群臣都来进谏,门前、院内像集市一样;几个月以后,还偶尔有人来进谏;一年以后,就是想进谏,也没什么可说的了。

燕、赵、韩、魏等国听到这种情况,都到齐国来朝见。这就是人们所说的在朝廷上战胜敌国。

PAGE

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)