第一单元 第一课《天下有道,丘不与易也》课件32张

文档属性

| 名称 | 第一单元 第一课《天下有道,丘不与易也》课件32张 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-10-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

《论语》选读

第一课——

天下有道,丘不于易也

目录

课本介绍

一

了解孔子

二

《论语》介绍

三

研读课文

四

先秦诸子一

先秦诸子是指秦统一六国以前,主要是________时代各学派的代表人物或者他们的著作。

春秋战国

形成原因

春秋战国时期,诸侯割据称雄,各国竞相招揽人才,礼贤下士成为社会风尚。而此时,教育已经开始向乡民普及,打破了以往学在官府的局面,这样就形成了一个新的阶层——新士人。这些能文能武、博学多才的知识分子有独立的人格,他们按自己的意思著书立说或者发表言论,成为不同阶级和阶层的思想代表。由此出现了“百花齐放,百家争鸣”的繁荣局面。

三教九流

旧指宗教或学术上的各种流派,也泛指社会上各行各业的人,本是古代中国对人的地位和职业名称划分的等级。

三教

儒教、道教、佛教(释教)

九流

儒家、道家、墨家、法家、名家、杂家、农家、纵横家、

阴阳家

韩非子《显学》称:“世之显学,儒墨也。儒之所至,孔丘也;墨之所至,墨翟也。”

孔子

周灵王二十一年(公元前551)夏历八月二十七日,生于鲁国昌平乡陬邑。其祖先是宋国的贵族,因内乱逃难到了鲁国,父叔梁纥是陬邑大夫,一个“以武力闻于诸侯”的小武官,属于当时奴隶主的下层。年老的父叔梁纥和年轻的颜征在结婚后生下孔子。但在孔子3岁时,孔子的父亲便去世,所以孔子自称“少也贱”,做过一些一般贵族所不愿做的事,如当过管理牛羊的“乘田”和管理仓库的“委吏”等。他办事认真勤恳,每项工作都做得很好。他从小就努力学习,广泛求教,以致“博学多能”。30多岁时就有一些人拜在他门下为弟子,开始了早期的教育生涯。

中年时,曾因鲁国内乱到过北面的齐国,发表过自己的见解。50岁时,做过鲁国的中都(今山东汶上)宰,因有政绩,不久升为鲁国管理土木建筑的司空及执掌司法、刑狱大权的大司寇。鲁定公十年(公元前500)齐、鲁两国夹谷之会时,孔子曾“摄行相事”,在会盟中为鲁国立了功。不久,在内外反对势力的排挤下,离开鲁国,出访求仕,即他从55岁到68岁,经历了长达14年之久的周游列国的生涯。孔子先后到过当时的卫、宋、郑、陈、曹、蔡、楚等国和地区,到处宣传和推行自己的观点和主张,但却始终未得到参政的机会。十余年的漂泊生活,使他增长了阅历,丰富了自己的学说。重返故乡后,继续教授弟子,培养出一批有才干的学生;整理古代文献,对我国古代文化做出了积极的贡献。周敬王四十一年(鲁哀公十六年,公元前479)夏历二月十一日病逝于故乡曲阜,享年73岁。

孔子思想

①思想核心:是“仁”,通过“礼”来实现;

②政治主张:“为政以德”,包含了民本思想;

③教育思想:主张“有教无类”,创办私学,

打破了官府垄断。(学在官府——学在民间)

“君君臣臣父父子子”

孔子

司马迁《史记·孔子世家》专门引以赞美孔子:“《诗》有之:‘高山仰止,景行行止。虽不能至,然心向往之。”

高山景行

以高山和大路比喻人的道德之美,有高德之人犹山高、

路阔一样受仰慕。指值得效仿的崇高德行。

历代帝王都有对孔子的封爵活动,他先后被封为“文宣公”、“文宣王”,并被尊为“大成至圣先师”,奉为“万世师表”。对他的尊崇,还自然地延伸到他的后人身上,孔氏后人世代受封,由“褒圣侯”进为“衍圣公”,虽历经王朝更替而不绝,直至近代革命时止。

《论语》,儒家经典之一,是孔子弟子及其再传弟子关于孔子言行的记录。

内容有孔子谈话、答弟子问及弟子间相互谈论,是研究孔子思想的资料。

南宋朱熹把它跟《大学》、《中庸》、《孟子》合为“四书”。《论语》共20篇,每篇又分若干章,章的长短不一,前后两章之间也不一定有什么关联,篇名只是摘取各篇开头两三个字。

语录体的特点

《论语》是一部语录体的书,主要体式有四种:

(1)直录孔子及其弟子的言论;

(2)答问体,即先指出问者及所问问题,然后记录孔子的回答;

(3)对话体,记录孔子跟弟子或其他人之间的对话经过情形;

(4)一边记叙事情的经过,一边记录孔子的言论。

本单元内容共有七节,

第一节主要表现孔子勇于担当社会责任的精神。第二节主要阐述孔子与弟子的和谐关系。第三节谈孔子的生存智慧。第四节主要阐述孔子“仁”的学说,即孔子理想人格的核心。第五节主要表现孔子对“义”的持守。第六节主要阐述孔子的教育思想和教育方法。第七节主要阐述孔子“学”这一概念的特殊意义。

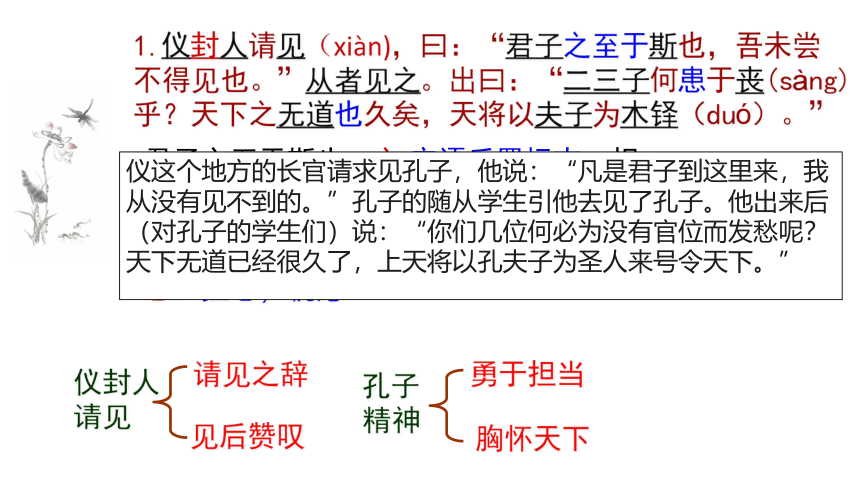

1.仪封人请见(xiàn),曰:“君子之至于斯也,吾未尝不得见也。”从者见之。出曰:“二三子何患于丧(sàng)乎?天下之无道也久矣,天将以夫子为木铎(duó)。”

君子之至于斯也。之:定语后置标志。相当于“至于斯之君子”。

至于:古义:到

患:担心,忧虑

见后赞叹

请见之辞

仪封人请见

孔子精神

勇于担当

胸怀天下

仪这个地方的长官请求见孔子,他说:“凡是君子到这里来,我从没有见不到的。”孔子的随从学生引他去见了孔子。他出来后(对孔子的学生们)说:“你们几位何必为没有官位而发愁呢?天下无道已经很久了,上天将以孔夫子为圣人来号令天下。”??

2.

长沮(jù)、桀(jié)溺耦(ǒu)而耕。孔子过之,使子路问津焉。

长沮曰:“夫执舆(yú)者为谁?”

子路曰:“为孔丘。”

曰:“是鲁孔丘与(yú,同“欤”)?”

曰:“是也。”

曰:“是知津矣。”

问于桀溺。桀溺曰:“子为谁?”

曰:“为仲由。”

曰:“是孔丘之徒与?”

对曰:“然。”

曰:“滔滔者天下皆是也,而谁以易之?且而与其从辟(bì)人之士也,岂若从辟世之士哉?”耰(yōu)而不辍(chuò)。

子路行以告。夫子怃(wǔ)然曰:“鸟兽不可与同群,吾非斯人之徒与而谁与?天下有道,丘不与易也。”

2【译文】

长沮、桀溺(两个在水洼地里劳动的高大魁梧的人)并力一起耕种,孔子路过,让子路去寻问渡口在哪里。

长沮问子路:“那个手拿着缰绳驾御车马的人是谁?”

子路说:“是孔丘。”

长沮说;“是鲁国的孔丘吗?”

子路说:“是的。”

长沮说:“那他是早已知道渡口的位置了。”

子路再去问桀溺。桀溺说:“你是谁?”

子路说:“我是仲由。”

桀溺说:“你是鲁国孔丘的弟子吗?”

子路说:“是的。”

桀溺说:“天下到处都是像洪水一样混乱的情形,你与谁去改变它呢?况且你与其跟随孔子这样的避人之士,怎么比得上追随我们这些躲避社会的人呢?”桀溺用耰松土,仍旧不停地做田里的农活。

子路回来后把情况告诉了孔子。孔子怅然若失地说:“人是不能与飞禽走兽合群共处的,我如果不同世上的人群打交道,还与谁打交道呢?如果天下政治清明,我就不会与你们一道来参与变革了。”

无人问津:比喻无人过问,受到冷落。

问津

自然意义上的渡口

现实中人生道路的选择

你孔子周游列国,栖栖遑遑地四处奔走,难道还不知道渡口在哪里吗?嘲讽

长沮:

桀溺:

言外之意:像我桀溺这样避世隐居的人才更高超更彻底。瞧不起

天下局势已经混乱到了极点,孔子师徒周游列国徒劳无益,不如像他那样做个隐士更高明。隐士阶层的消极避世

子路行以告。夫子怃然曰:“鸟兽不可与同群,吾非斯人之徒与而谁与?天下有道,丘不与易也。”

(1)人不可以跟鸟兽同群,自己只会跟世间众生在一起。蕴含对世间众生的深切关怀。

(2)自己之所以改变这个世界,是因为天下没有德政,假如天下政治清明或者天下有德政,我就不会投身到变革天下的活动中去了。天下越是混乱自己越不会选择避世,因为自己有改变这种混乱局面的责任。

坚定不移地坚持自己的济世思想,知其不可而为之,认为天下无道,才更需要自己挺身而出,匡扶正道。

积极入世

3

楚狂接舆(1)歌而过孔子曰:“凤兮凤兮!何德之衰?往者不可谏,来者犹可追。已而已而!今之从政者殆(dài)而!”孔子下,欲与之言。趋而辟(bì)之,不得与之言。

殆(dài):危险。

趋:快步走。

辟(bì):通“避”,躲避。

【译文】

楚国的狂人接舆唱着歌从孔子的车旁走过,他唱道:“凤凰啊,凤凰啊,你的德行怎么这么衰弱呢?过去的已经无可挽回,未来的还来得及改正。算了吧,算了吧。现在参与政治事务的人很危险啊!”

孔子下车,想同他谈谈,他却快步走着躲避孔子,孔子没能和他交谈。

隐士对现实的不满

避世之人怕面对社会现实,而孔子对隐士比较尊重,又对失去这次机会感到惋惜。反衬孔子的积极入世、以天下为己任

4.

子路从而后,遇丈人,以杖荷(hè)蓧(diào)。子路问曰:“子见夫子乎?”

丈人曰:“四体不勤,五谷不分,孰为夫子?”植其杖而芸(通“耘”)。

子路拱而立。

止子路宿,杀鸡为黍(shǔ)而食(sì)之。见(xiàn)其二子焉。

明日,子路行以告。子曰:“隐者也。”使子路反(通“返”)见之。至,则行矣。

子路曰:“不仕无义。长幼之节,不可废也;君臣之义,如之何其废之?欲洁其身,而乱大伦。君子之仕也,行其义也。道之不行,已知之矣。”

【译文】

子路跟随孔子出行,落在了后面,遇到一个老年男子,用拐杖挑着除草的工具。子路问道:“你看到我的老师吗?”

老丈说:“我手脚不停地劳作,五谷还来不及播种,哪里顾得上你的老师是谁?”说完,便把他的拐杖插在田头去除草。

子路拱着手恭敬地站在一旁。

老年男子留子路到他家住宿,杀了鸡,做了小米饭给他吃,又叫两个儿子出来与子路见面。

第二天,子路赶上孔子,把这件事向他作了报告。孔子说:“这是个隐士啊。”叫子路回去再看看他。子路到了那里,老年男子已经走了。

子路说:“不出来做官,就是违背了臣对君应当秉持的政教伦理原则。长幼间的礼节是不可能废弃的;君臣间的关系怎么能废弃呢?老人家想要自身清白,却破坏了根本的君臣伦理关系。君子做官,只是为了实行君臣之义的。至于道的行不通,早就知道了。”

1、荷蓧丈人对孔子的态度如何?

批评

2、从荷蓧丈人留宿子路,并杀鸡做饭款待他,甚至还把他的两个儿子叫来拜见子路,这说明什么?

知道长幼之间的礼节

4.子路说“不仕无义”

又是什么意思?

子路对隐士不满,也充分体现了儒家的“知其不可为而为之”的执著和强烈的社会责任感。

3、孔子的态度?

尊敬

儒家学说的支柱是伦理,试图用固定了的人与人之间的各种关系来维系社会的安定。

在儒家看来,君臣之间是恩义关系:君对臣有恩(赐其俸禄),臣对君就应有义(守其大义)。所以,荷蓧丈人这样有才能、有学识的人就应该出来做官,帮助君主平定天下,这是义不容辞的责任。所以说:“不仕无义。”他们认为:连长幼之间的礼节都不可废除,君臣之间的大义,怎么可以废除呢?而荷蓧丈人为了在乱世之中保持自己洁白之身,却忘记了君臣之间的大伦,是错误的。这是因为君子出仕,不过是为了践行这种君臣的大义,即使自己的学说不被当政者采纳,也应该出仕,继续做出不懈的努力。

5、

子路宿于石门(1)。晨门(2)曰:“奚自?”子路曰:“自孔氏。”曰:“是知其不可而为之者与?”

(1)石门:地名。鲁国都城的外门。

(2)晨门:早上看守城门的人。

【译文】

子路夜里住在石门,看门的人问:“从哪里来?”子路说:“从孔子那里来。”看门的人说:“是那个明知做不到却还要去做的人吗?”

人要有一点锲而不舍的追求精神,许多事情都是经过艰苦努力和奋斗而得来的。孔子“知其不可而为之”,反映出他孜孜不倦的执着精神。

主旨

赞颂孔子勇于担当社会责任的精神。

孔子以天下为己任,致力于改变天下无道的现实,使天下朝着有道的境界发展。

他带领学生离开鲁国而奔走天下,即便是“累累如丧家之犬”也绝不后悔,甚至是“知其不可而为之”的执着与坚韧。

孔子适郑,与弟子相失,孔子独立郭东门.郑人或谓子贡曰:“东门有人,其颡似尧,其项类皋陶,其肩类子产

孔子适郑,与弟子相失,孔子独立郭东门.

郑人或谓子贡曰:“东门有人,其颡似尧,其项类皋陶,其肩类子产,然自要以下不乃禹三寸,累累若丧家之狗.”

子贡以实告孔子,孔子欣然笑曰:“形状,末也.而谓似丧家之狗,然哉!然哉!”

孔子到郑国去,和弟子走散了,孔子一个人站在城东门外,郑国的人有的对孔子的弟子子贡说,东门有个人,他的额头像尧,他的脖子像皋陶,他的肩像子产,然而从腰以下就不到禹的三寸,像一只走离了家的狗.子贡把这些话如实说给了孔子,孔子高兴地笑道:人的外形像什么那是次要的,然而说像无家可归的狗,真是这样呀!真是这样呀!

勇于担当社会责任的精神。

以天下为己任,

致力于改变天下无道的现实,

知其不可而为之

你知道哪些人?

文天祥仅是一介书生,但他同样拥有铮铮铁骨,“故不自量力,而以身殉之”言辞同样掷地有声!

临刑前,监斩官告诉文天祥,此时反悔还可以当丞相,文天祥答,“吾事毕矣。”南向拜而死。数日后,文天祥的妻子欧阳氏前来收尸。其衣带中有字曰:“孔曰成仁,孟曰取义,惟其义尽,所以仁至。读圣贤书,所学何事,而今而后,庶几无愧。”

鉴湖女侠秋瑾因策划武装起义而被捕、遇难,实践了其生前“即不获成功而死,亦吾所不悔也”的诺言,并以自己的鲜血,洗雪了女子未闻有“死于谋光复者”的羞耻,可说是杀身成仁、舍生取义。

“假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的…”当钱玄同劝先生为可能出现的希望摇旗呐喊时,先生最终是答应了,然而他内心的真实想法却是:“是的,我虽然自有我的确信,然而说到希望,却是不能抹杀的,因为希望是在于将来,决不能以我之必无(希望)的证明来折服他之所谓可有(可能有希望)。”

总结本课的知识点:

1掌握下列通假字。

(1)仪封人请见:“见”通“现”,引见之意。

(2)桀溺:“桀”通“杰”,形容高大。

(3)是鲁孔丘与:“与”通“欤”,句末语气词,表疑问。

(4)而谁以易之:“而”通“尔”,第二人称代词。

(5)且而与其从辟人之士也:“辟”通“避”。

(6)植其杖而芸:“芸”通“耘”。

(7)使子路反见之:"反"通"返"。

(1)长沮、桀溺耦而耕/子路拱而立

表修饰

你

表并列

罢了

表顺承

表顺承

表转折

(6)杀鸡为黍而食之

(7)欲洁其身,而乱大伦

(2)而谁与易之

(3)吾非斯人之徒与而谁与?

(4)已而、已而

(5)趋而避之

2、重点虚词“而”:

3、古今异议词:

(1)遇丈人:古:老年男子

今:妻子的父亲

(2)明日:古:第二天

今:明天

(3)不仕无义:

古:违背了臣对君应当秉持的政教伦理原则。

今:没有义气

4.词类活用

(1)子路从而后(后:形容词活用作动词,落在后面)

(2)杀鸡为黍而食之(使动用法,使……吃)

(3)欲洁其身(形容词的使动用法,使……洁净)

5.特殊句式

(1)判断句

子路曰:“为孔丘。”

子曰:“隐者也。”

(2)倒装句

奚自?(奚,疑问代词作宾语,前置。)

吾非斯人之徒与而谁与?(谁,作介词“与”的宾语,前置。)

二三子何患于丧乎?(介词结构“于丧”后置。)

(3)省略句

至,则行矣。(“至”前省略“子路”。)

子路行以告。(“以”后省略代词“之”,代这件事。)

谢谢观看

《论语》选读

第一课——

天下有道,丘不于易也

目录

课本介绍

一

了解孔子

二

《论语》介绍

三

研读课文

四

先秦诸子一

先秦诸子是指秦统一六国以前,主要是________时代各学派的代表人物或者他们的著作。

春秋战国

形成原因

春秋战国时期,诸侯割据称雄,各国竞相招揽人才,礼贤下士成为社会风尚。而此时,教育已经开始向乡民普及,打破了以往学在官府的局面,这样就形成了一个新的阶层——新士人。这些能文能武、博学多才的知识分子有独立的人格,他们按自己的意思著书立说或者发表言论,成为不同阶级和阶层的思想代表。由此出现了“百花齐放,百家争鸣”的繁荣局面。

三教九流

旧指宗教或学术上的各种流派,也泛指社会上各行各业的人,本是古代中国对人的地位和职业名称划分的等级。

三教

儒教、道教、佛教(释教)

九流

儒家、道家、墨家、法家、名家、杂家、农家、纵横家、

阴阳家

韩非子《显学》称:“世之显学,儒墨也。儒之所至,孔丘也;墨之所至,墨翟也。”

孔子

周灵王二十一年(公元前551)夏历八月二十七日,生于鲁国昌平乡陬邑。其祖先是宋国的贵族,因内乱逃难到了鲁国,父叔梁纥是陬邑大夫,一个“以武力闻于诸侯”的小武官,属于当时奴隶主的下层。年老的父叔梁纥和年轻的颜征在结婚后生下孔子。但在孔子3岁时,孔子的父亲便去世,所以孔子自称“少也贱”,做过一些一般贵族所不愿做的事,如当过管理牛羊的“乘田”和管理仓库的“委吏”等。他办事认真勤恳,每项工作都做得很好。他从小就努力学习,广泛求教,以致“博学多能”。30多岁时就有一些人拜在他门下为弟子,开始了早期的教育生涯。

中年时,曾因鲁国内乱到过北面的齐国,发表过自己的见解。50岁时,做过鲁国的中都(今山东汶上)宰,因有政绩,不久升为鲁国管理土木建筑的司空及执掌司法、刑狱大权的大司寇。鲁定公十年(公元前500)齐、鲁两国夹谷之会时,孔子曾“摄行相事”,在会盟中为鲁国立了功。不久,在内外反对势力的排挤下,离开鲁国,出访求仕,即他从55岁到68岁,经历了长达14年之久的周游列国的生涯。孔子先后到过当时的卫、宋、郑、陈、曹、蔡、楚等国和地区,到处宣传和推行自己的观点和主张,但却始终未得到参政的机会。十余年的漂泊生活,使他增长了阅历,丰富了自己的学说。重返故乡后,继续教授弟子,培养出一批有才干的学生;整理古代文献,对我国古代文化做出了积极的贡献。周敬王四十一年(鲁哀公十六年,公元前479)夏历二月十一日病逝于故乡曲阜,享年73岁。

孔子思想

①思想核心:是“仁”,通过“礼”来实现;

②政治主张:“为政以德”,包含了民本思想;

③教育思想:主张“有教无类”,创办私学,

打破了官府垄断。(学在官府——学在民间)

“君君臣臣父父子子”

孔子

司马迁《史记·孔子世家》专门引以赞美孔子:“《诗》有之:‘高山仰止,景行行止。虽不能至,然心向往之。”

高山景行

以高山和大路比喻人的道德之美,有高德之人犹山高、

路阔一样受仰慕。指值得效仿的崇高德行。

历代帝王都有对孔子的封爵活动,他先后被封为“文宣公”、“文宣王”,并被尊为“大成至圣先师”,奉为“万世师表”。对他的尊崇,还自然地延伸到他的后人身上,孔氏后人世代受封,由“褒圣侯”进为“衍圣公”,虽历经王朝更替而不绝,直至近代革命时止。

《论语》,儒家经典之一,是孔子弟子及其再传弟子关于孔子言行的记录。

内容有孔子谈话、答弟子问及弟子间相互谈论,是研究孔子思想的资料。

南宋朱熹把它跟《大学》、《中庸》、《孟子》合为“四书”。《论语》共20篇,每篇又分若干章,章的长短不一,前后两章之间也不一定有什么关联,篇名只是摘取各篇开头两三个字。

语录体的特点

《论语》是一部语录体的书,主要体式有四种:

(1)直录孔子及其弟子的言论;

(2)答问体,即先指出问者及所问问题,然后记录孔子的回答;

(3)对话体,记录孔子跟弟子或其他人之间的对话经过情形;

(4)一边记叙事情的经过,一边记录孔子的言论。

本单元内容共有七节,

第一节主要表现孔子勇于担当社会责任的精神。第二节主要阐述孔子与弟子的和谐关系。第三节谈孔子的生存智慧。第四节主要阐述孔子“仁”的学说,即孔子理想人格的核心。第五节主要表现孔子对“义”的持守。第六节主要阐述孔子的教育思想和教育方法。第七节主要阐述孔子“学”这一概念的特殊意义。

1.仪封人请见(xiàn),曰:“君子之至于斯也,吾未尝不得见也。”从者见之。出曰:“二三子何患于丧(sàng)乎?天下之无道也久矣,天将以夫子为木铎(duó)。”

君子之至于斯也。之:定语后置标志。相当于“至于斯之君子”。

至于:古义:到

患:担心,忧虑

见后赞叹

请见之辞

仪封人请见

孔子精神

勇于担当

胸怀天下

仪这个地方的长官请求见孔子,他说:“凡是君子到这里来,我从没有见不到的。”孔子的随从学生引他去见了孔子。他出来后(对孔子的学生们)说:“你们几位何必为没有官位而发愁呢?天下无道已经很久了,上天将以孔夫子为圣人来号令天下。”??

2.

长沮(jù)、桀(jié)溺耦(ǒu)而耕。孔子过之,使子路问津焉。

长沮曰:“夫执舆(yú)者为谁?”

子路曰:“为孔丘。”

曰:“是鲁孔丘与(yú,同“欤”)?”

曰:“是也。”

曰:“是知津矣。”

问于桀溺。桀溺曰:“子为谁?”

曰:“为仲由。”

曰:“是孔丘之徒与?”

对曰:“然。”

曰:“滔滔者天下皆是也,而谁以易之?且而与其从辟(bì)人之士也,岂若从辟世之士哉?”耰(yōu)而不辍(chuò)。

子路行以告。夫子怃(wǔ)然曰:“鸟兽不可与同群,吾非斯人之徒与而谁与?天下有道,丘不与易也。”

2【译文】

长沮、桀溺(两个在水洼地里劳动的高大魁梧的人)并力一起耕种,孔子路过,让子路去寻问渡口在哪里。

长沮问子路:“那个手拿着缰绳驾御车马的人是谁?”

子路说:“是孔丘。”

长沮说;“是鲁国的孔丘吗?”

子路说:“是的。”

长沮说:“那他是早已知道渡口的位置了。”

子路再去问桀溺。桀溺说:“你是谁?”

子路说:“我是仲由。”

桀溺说:“你是鲁国孔丘的弟子吗?”

子路说:“是的。”

桀溺说:“天下到处都是像洪水一样混乱的情形,你与谁去改变它呢?况且你与其跟随孔子这样的避人之士,怎么比得上追随我们这些躲避社会的人呢?”桀溺用耰松土,仍旧不停地做田里的农活。

子路回来后把情况告诉了孔子。孔子怅然若失地说:“人是不能与飞禽走兽合群共处的,我如果不同世上的人群打交道,还与谁打交道呢?如果天下政治清明,我就不会与你们一道来参与变革了。”

无人问津:比喻无人过问,受到冷落。

问津

自然意义上的渡口

现实中人生道路的选择

你孔子周游列国,栖栖遑遑地四处奔走,难道还不知道渡口在哪里吗?嘲讽

长沮:

桀溺:

言外之意:像我桀溺这样避世隐居的人才更高超更彻底。瞧不起

天下局势已经混乱到了极点,孔子师徒周游列国徒劳无益,不如像他那样做个隐士更高明。隐士阶层的消极避世

子路行以告。夫子怃然曰:“鸟兽不可与同群,吾非斯人之徒与而谁与?天下有道,丘不与易也。”

(1)人不可以跟鸟兽同群,自己只会跟世间众生在一起。蕴含对世间众生的深切关怀。

(2)自己之所以改变这个世界,是因为天下没有德政,假如天下政治清明或者天下有德政,我就不会投身到变革天下的活动中去了。天下越是混乱自己越不会选择避世,因为自己有改变这种混乱局面的责任。

坚定不移地坚持自己的济世思想,知其不可而为之,认为天下无道,才更需要自己挺身而出,匡扶正道。

积极入世

3

楚狂接舆(1)歌而过孔子曰:“凤兮凤兮!何德之衰?往者不可谏,来者犹可追。已而已而!今之从政者殆(dài)而!”孔子下,欲与之言。趋而辟(bì)之,不得与之言。

殆(dài):危险。

趋:快步走。

辟(bì):通“避”,躲避。

【译文】

楚国的狂人接舆唱着歌从孔子的车旁走过,他唱道:“凤凰啊,凤凰啊,你的德行怎么这么衰弱呢?过去的已经无可挽回,未来的还来得及改正。算了吧,算了吧。现在参与政治事务的人很危险啊!”

孔子下车,想同他谈谈,他却快步走着躲避孔子,孔子没能和他交谈。

隐士对现实的不满

避世之人怕面对社会现实,而孔子对隐士比较尊重,又对失去这次机会感到惋惜。反衬孔子的积极入世、以天下为己任

4.

子路从而后,遇丈人,以杖荷(hè)蓧(diào)。子路问曰:“子见夫子乎?”

丈人曰:“四体不勤,五谷不分,孰为夫子?”植其杖而芸(通“耘”)。

子路拱而立。

止子路宿,杀鸡为黍(shǔ)而食(sì)之。见(xiàn)其二子焉。

明日,子路行以告。子曰:“隐者也。”使子路反(通“返”)见之。至,则行矣。

子路曰:“不仕无义。长幼之节,不可废也;君臣之义,如之何其废之?欲洁其身,而乱大伦。君子之仕也,行其义也。道之不行,已知之矣。”

【译文】

子路跟随孔子出行,落在了后面,遇到一个老年男子,用拐杖挑着除草的工具。子路问道:“你看到我的老师吗?”

老丈说:“我手脚不停地劳作,五谷还来不及播种,哪里顾得上你的老师是谁?”说完,便把他的拐杖插在田头去除草。

子路拱着手恭敬地站在一旁。

老年男子留子路到他家住宿,杀了鸡,做了小米饭给他吃,又叫两个儿子出来与子路见面。

第二天,子路赶上孔子,把这件事向他作了报告。孔子说:“这是个隐士啊。”叫子路回去再看看他。子路到了那里,老年男子已经走了。

子路说:“不出来做官,就是违背了臣对君应当秉持的政教伦理原则。长幼间的礼节是不可能废弃的;君臣间的关系怎么能废弃呢?老人家想要自身清白,却破坏了根本的君臣伦理关系。君子做官,只是为了实行君臣之义的。至于道的行不通,早就知道了。”

1、荷蓧丈人对孔子的态度如何?

批评

2、从荷蓧丈人留宿子路,并杀鸡做饭款待他,甚至还把他的两个儿子叫来拜见子路,这说明什么?

知道长幼之间的礼节

4.子路说“不仕无义”

又是什么意思?

子路对隐士不满,也充分体现了儒家的“知其不可为而为之”的执著和强烈的社会责任感。

3、孔子的态度?

尊敬

儒家学说的支柱是伦理,试图用固定了的人与人之间的各种关系来维系社会的安定。

在儒家看来,君臣之间是恩义关系:君对臣有恩(赐其俸禄),臣对君就应有义(守其大义)。所以,荷蓧丈人这样有才能、有学识的人就应该出来做官,帮助君主平定天下,这是义不容辞的责任。所以说:“不仕无义。”他们认为:连长幼之间的礼节都不可废除,君臣之间的大义,怎么可以废除呢?而荷蓧丈人为了在乱世之中保持自己洁白之身,却忘记了君臣之间的大伦,是错误的。这是因为君子出仕,不过是为了践行这种君臣的大义,即使自己的学说不被当政者采纳,也应该出仕,继续做出不懈的努力。

5、

子路宿于石门(1)。晨门(2)曰:“奚自?”子路曰:“自孔氏。”曰:“是知其不可而为之者与?”

(1)石门:地名。鲁国都城的外门。

(2)晨门:早上看守城门的人。

【译文】

子路夜里住在石门,看门的人问:“从哪里来?”子路说:“从孔子那里来。”看门的人说:“是那个明知做不到却还要去做的人吗?”

人要有一点锲而不舍的追求精神,许多事情都是经过艰苦努力和奋斗而得来的。孔子“知其不可而为之”,反映出他孜孜不倦的执着精神。

主旨

赞颂孔子勇于担当社会责任的精神。

孔子以天下为己任,致力于改变天下无道的现实,使天下朝着有道的境界发展。

他带领学生离开鲁国而奔走天下,即便是“累累如丧家之犬”也绝不后悔,甚至是“知其不可而为之”的执着与坚韧。

孔子适郑,与弟子相失,孔子独立郭东门.郑人或谓子贡曰:“东门有人,其颡似尧,其项类皋陶,其肩类子产

孔子适郑,与弟子相失,孔子独立郭东门.

郑人或谓子贡曰:“东门有人,其颡似尧,其项类皋陶,其肩类子产,然自要以下不乃禹三寸,累累若丧家之狗.”

子贡以实告孔子,孔子欣然笑曰:“形状,末也.而谓似丧家之狗,然哉!然哉!”

孔子到郑国去,和弟子走散了,孔子一个人站在城东门外,郑国的人有的对孔子的弟子子贡说,东门有个人,他的额头像尧,他的脖子像皋陶,他的肩像子产,然而从腰以下就不到禹的三寸,像一只走离了家的狗.子贡把这些话如实说给了孔子,孔子高兴地笑道:人的外形像什么那是次要的,然而说像无家可归的狗,真是这样呀!真是这样呀!

勇于担当社会责任的精神。

以天下为己任,

致力于改变天下无道的现实,

知其不可而为之

你知道哪些人?

文天祥仅是一介书生,但他同样拥有铮铮铁骨,“故不自量力,而以身殉之”言辞同样掷地有声!

临刑前,监斩官告诉文天祥,此时反悔还可以当丞相,文天祥答,“吾事毕矣。”南向拜而死。数日后,文天祥的妻子欧阳氏前来收尸。其衣带中有字曰:“孔曰成仁,孟曰取义,惟其义尽,所以仁至。读圣贤书,所学何事,而今而后,庶几无愧。”

鉴湖女侠秋瑾因策划武装起义而被捕、遇难,实践了其生前“即不获成功而死,亦吾所不悔也”的诺言,并以自己的鲜血,洗雪了女子未闻有“死于谋光复者”的羞耻,可说是杀身成仁、舍生取义。

“假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的…”当钱玄同劝先生为可能出现的希望摇旗呐喊时,先生最终是答应了,然而他内心的真实想法却是:“是的,我虽然自有我的确信,然而说到希望,却是不能抹杀的,因为希望是在于将来,决不能以我之必无(希望)的证明来折服他之所谓可有(可能有希望)。”

总结本课的知识点:

1掌握下列通假字。

(1)仪封人请见:“见”通“现”,引见之意。

(2)桀溺:“桀”通“杰”,形容高大。

(3)是鲁孔丘与:“与”通“欤”,句末语气词,表疑问。

(4)而谁以易之:“而”通“尔”,第二人称代词。

(5)且而与其从辟人之士也:“辟”通“避”。

(6)植其杖而芸:“芸”通“耘”。

(7)使子路反见之:"反"通"返"。

(1)长沮、桀溺耦而耕/子路拱而立

表修饰

你

表并列

罢了

表顺承

表顺承

表转折

(6)杀鸡为黍而食之

(7)欲洁其身,而乱大伦

(2)而谁与易之

(3)吾非斯人之徒与而谁与?

(4)已而、已而

(5)趋而避之

2、重点虚词“而”:

3、古今异议词:

(1)遇丈人:古:老年男子

今:妻子的父亲

(2)明日:古:第二天

今:明天

(3)不仕无义:

古:违背了臣对君应当秉持的政教伦理原则。

今:没有义气

4.词类活用

(1)子路从而后(后:形容词活用作动词,落在后面)

(2)杀鸡为黍而食之(使动用法,使……吃)

(3)欲洁其身(形容词的使动用法,使……洁净)

5.特殊句式

(1)判断句

子路曰:“为孔丘。”

子曰:“隐者也。”

(2)倒装句

奚自?(奚,疑问代词作宾语,前置。)

吾非斯人之徒与而谁与?(谁,作介词“与”的宾语,前置。)

二三子何患于丧乎?(介词结构“于丧”后置。)

(3)省略句

至,则行矣。(“至”前省略“子路”。)

子路行以告。(“以”后省略代词“之”,代这件事。)

谢谢观看

同课章节目录