青岛版五四制数学四上 智慧广场--重叠 教案

文档属性

| 名称 | 青岛版五四制数学四上 智慧广场--重叠 教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 青岛版(五四制) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-10-11 09:53:01 | ||

图片预览

文档简介

《智慧广场——重叠问题》教学设计

教学内容:义务教科书(青岛版五·四学制)四年级上册《智慧广场——重叠》

教学目标:

1.知识与技能:初步体会集合思想,理解集合图中各部分表示的意义,会利用集合思想解决简单的实际问题。

2.过程与方法:在观察、猜测、操作、比较、交流等数学活动中体会集合思想,经历发现问题、解决问题的过程,提高逻辑思维能力和学习能力,培养问题意识和创新精神。

3.情感态度及价值观:享受数学的严谨性与科学性,体会数学与生活的密切联系,提高学习数学的兴趣。

教学重点:

理解有重叠时,应从和中减去重叠部分。并能用它解决简单的实际问题。

教学难点:

通过解决简单的实际问题,渗透集合和数学建模的思想。

教学准备:

学具:学生作业单。

教具:课件、2个呼啦圈、参与活动学生纸片、磁吸、希沃白板软件。

教学过程:

一、创设情境,导趣引入

师:同学们,我听说咱们班的孩子都特别多才多艺,课前了解到这些同学。

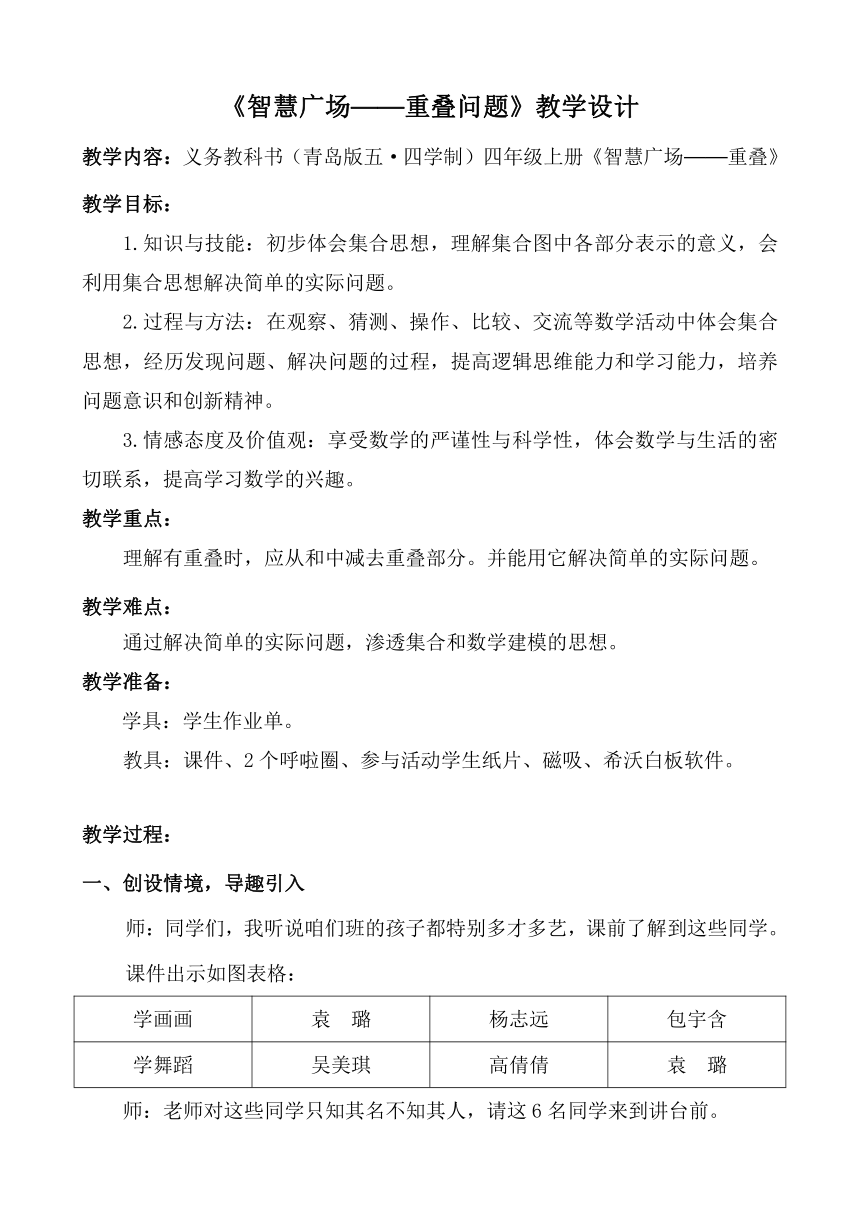

课件出示如图表格:

学画画 袁 璐 杨志远 包宇含

学舞蹈 吴美琪 高倩倩 袁 璐

师:老师对这些同学只知其名不知其人,请这6名同学来到讲台前。

生上来后,师:怎么只有5个人?

生说明理由后,师再次质疑:学画画的有几个人?(3个)学舞蹈的有几个人?(3个)3+3=?(6)那为什么不是6个人?

学生举手说明理由后,师:为了更清楚的表述表格中的内容,我们引入了一个新朋友:呼啦圈。

师出示两个呼啦圈。首先请学画画的同学钻入其中一个圈内,学舞蹈的同学钻入另一个圈内。

师:学舞蹈的怎么只有2个人?

生着急指出:袁璐在学画画的圈内。

师:你怎么跑到那去了?于是让袁璐来到学舞蹈的圈内,又发现学画画的只有两个人了。

师:能不能想想办法,让两个圈内都各有3个人?

台上台下的同学共同努力,将呼啦圈重合在一起。

师再次质疑:难道这里3+3=5?学生反驳,解释3+3-1=5。

继续追问:为什么减1?

引导学生自主发现:袁璐被算了两次,重复计算了。

师:这两个圈非常好,一下子将袁璐同学重复了说清楚了,请你们把它举起来展示给大家看。

生举起呼啦圈。师领着明确各个部分表示内容。

二、探究新知,建立模型

课件出示:四年级一班同学假期参加社会实践活动,参加小记者活动的有10人,参加小交警活动的有9人,参加这两项活动的一共有多少人?

生:19人!一些学生猜测18、17、16人...

师生共同得出只告诉这些条件不能确定一共有多少人,于是师出示下表:

师:(板书:小记者、小交警)黑板上是这两项社会实践活动,(师举起写有题中姓名的纸片)老师拿的是这些人名卡片。下面我们来玩个对号入座的游戏。

游戏要求:

1.一名声音洪亮的同学依次大声读出对应项目的名单;

2.两名眼疾手快的同学迅速找出对应的卡片;

3.另一名行动敏捷的同学将找到的卡片贴到对应位置。

师:首先对号入座小记者实践活动,谁来?

4位同学游戏展示。

师再请其他4位同学对号入座小交警,生发现有的姓名卡片不见了,在小记者活动中。经过学生们共同思考,决定把其中重复的4人放到中间。

师:中间这4个人代表什么?谁能将这个图优化一下,更加清晰的展示出来?

生通过圈一圈的方法,得到集合图。

师引导明确图中各部分表示的意义并板书标注。

生列出算式,并解释为什么要减4。

师介绍韦恩图及数学家韦恩。

变式练习:

如果两项活动都参加的有5人,参加这两项活动的一共有多少人?

生回答:10+9-5=14(人)

如果两项活动都参加的有6人,参加这两项活动的一共有多少人?

生回答:10+9-6=13(人)

师:对比上述算式,你能发现什么?

引导生归纳:像这样两部分有重复时,应从和中减去重复的部分。

三、巩固应用,解决问题

1.变式练习:

四年级一班同学假期参加社会实践活动,参加小记者和小交警活动的一共有15人,其中参加小记者活动的有10人,参加小交警活动的有9人,两项比赛都参加的有多少人?

2.

生独立完成后,多个同学上台通过拖一拖的方法,将对应序号拖到相应的位置。针对大雁,出示图片说明大雁既会游泳,又会飞。

3.四年级一班订《开心学堂》和《探索历史》两种杂志,每人至少订一种。其中订《开心学堂》的有25人,订《探索历史》的有27人,两种都订的有10人。全班有多少人?

4.

儿童节文艺汇演中,跳舞的有14人,合唱的有30人,参加这两项演出的一共有35人。两项都参加的有多少人?

四、课堂小结,回顾新知

这节课,你有什么收获?

板书设计

重叠问题

教学内容:义务教科书(青岛版五·四学制)四年级上册《智慧广场——重叠》

教学目标:

1.知识与技能:初步体会集合思想,理解集合图中各部分表示的意义,会利用集合思想解决简单的实际问题。

2.过程与方法:在观察、猜测、操作、比较、交流等数学活动中体会集合思想,经历发现问题、解决问题的过程,提高逻辑思维能力和学习能力,培养问题意识和创新精神。

3.情感态度及价值观:享受数学的严谨性与科学性,体会数学与生活的密切联系,提高学习数学的兴趣。

教学重点:

理解有重叠时,应从和中减去重叠部分。并能用它解决简单的实际问题。

教学难点:

通过解决简单的实际问题,渗透集合和数学建模的思想。

教学准备:

学具:学生作业单。

教具:课件、2个呼啦圈、参与活动学生纸片、磁吸、希沃白板软件。

教学过程:

一、创设情境,导趣引入

师:同学们,我听说咱们班的孩子都特别多才多艺,课前了解到这些同学。

课件出示如图表格:

学画画 袁 璐 杨志远 包宇含

学舞蹈 吴美琪 高倩倩 袁 璐

师:老师对这些同学只知其名不知其人,请这6名同学来到讲台前。

生上来后,师:怎么只有5个人?

生说明理由后,师再次质疑:学画画的有几个人?(3个)学舞蹈的有几个人?(3个)3+3=?(6)那为什么不是6个人?

学生举手说明理由后,师:为了更清楚的表述表格中的内容,我们引入了一个新朋友:呼啦圈。

师出示两个呼啦圈。首先请学画画的同学钻入其中一个圈内,学舞蹈的同学钻入另一个圈内。

师:学舞蹈的怎么只有2个人?

生着急指出:袁璐在学画画的圈内。

师:你怎么跑到那去了?于是让袁璐来到学舞蹈的圈内,又发现学画画的只有两个人了。

师:能不能想想办法,让两个圈内都各有3个人?

台上台下的同学共同努力,将呼啦圈重合在一起。

师再次质疑:难道这里3+3=5?学生反驳,解释3+3-1=5。

继续追问:为什么减1?

引导学生自主发现:袁璐被算了两次,重复计算了。

师:这两个圈非常好,一下子将袁璐同学重复了说清楚了,请你们把它举起来展示给大家看。

生举起呼啦圈。师领着明确各个部分表示内容。

二、探究新知,建立模型

课件出示:四年级一班同学假期参加社会实践活动,参加小记者活动的有10人,参加小交警活动的有9人,参加这两项活动的一共有多少人?

生:19人!一些学生猜测18、17、16人...

师生共同得出只告诉这些条件不能确定一共有多少人,于是师出示下表:

师:(板书:小记者、小交警)黑板上是这两项社会实践活动,(师举起写有题中姓名的纸片)老师拿的是这些人名卡片。下面我们来玩个对号入座的游戏。

游戏要求:

1.一名声音洪亮的同学依次大声读出对应项目的名单;

2.两名眼疾手快的同学迅速找出对应的卡片;

3.另一名行动敏捷的同学将找到的卡片贴到对应位置。

师:首先对号入座小记者实践活动,谁来?

4位同学游戏展示。

师再请其他4位同学对号入座小交警,生发现有的姓名卡片不见了,在小记者活动中。经过学生们共同思考,决定把其中重复的4人放到中间。

师:中间这4个人代表什么?谁能将这个图优化一下,更加清晰的展示出来?

生通过圈一圈的方法,得到集合图。

师引导明确图中各部分表示的意义并板书标注。

生列出算式,并解释为什么要减4。

师介绍韦恩图及数学家韦恩。

变式练习:

如果两项活动都参加的有5人,参加这两项活动的一共有多少人?

生回答:10+9-5=14(人)

如果两项活动都参加的有6人,参加这两项活动的一共有多少人?

生回答:10+9-6=13(人)

师:对比上述算式,你能发现什么?

引导生归纳:像这样两部分有重复时,应从和中减去重复的部分。

三、巩固应用,解决问题

1.变式练习:

四年级一班同学假期参加社会实践活动,参加小记者和小交警活动的一共有15人,其中参加小记者活动的有10人,参加小交警活动的有9人,两项比赛都参加的有多少人?

2.

生独立完成后,多个同学上台通过拖一拖的方法,将对应序号拖到相应的位置。针对大雁,出示图片说明大雁既会游泳,又会飞。

3.四年级一班订《开心学堂》和《探索历史》两种杂志,每人至少订一种。其中订《开心学堂》的有25人,订《探索历史》的有27人,两种都订的有10人。全班有多少人?

4.

儿童节文艺汇演中,跳舞的有14人,合唱的有30人,参加这两项演出的一共有35人。两项都参加的有多少人?

四、课堂小结,回顾新知

这节课,你有什么收获?

板书设计

重叠问题