《5.3诱导公式(第一课时)》 教案(Word版)

文档属性

| 名称 | 《5.3诱导公式(第一课时)》 教案(Word版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 175.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教A版(2019) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-10-11 14:53:38 | ||

图片预览

文档简介

《5.3 诱导公式(第一课时)》教学设计

教学目标

1.借助单位圆的对称性,利用定义推导出诱导公式(π±α,-α的正弦、余弦、正切);通过经历诱导公式的探究过程,积累应用类比、转化、数形结合等方法研究三角函数性质的经验,发展直观想象素养.

2.初步应用诱导公式解决问题,积累解题经验,发展数学运算素养.

教学重难点

教学重点:利用圆的对称性探究诱导公式,运用诱导公式进行简单三角函数式的求值、化简与恒等式的证明.

教学难点:诱导公式的有效识记和应用.

课前准备

PPT课件.

教学过程

(一)新知探究

引导语:我们知道,圆最重要的性质是对称性,而对称性(如奇偶性)也是函数的重要性质.由此想到,可以根据三角函数定义,利用圆的对称性,研究三角函数的对称性.

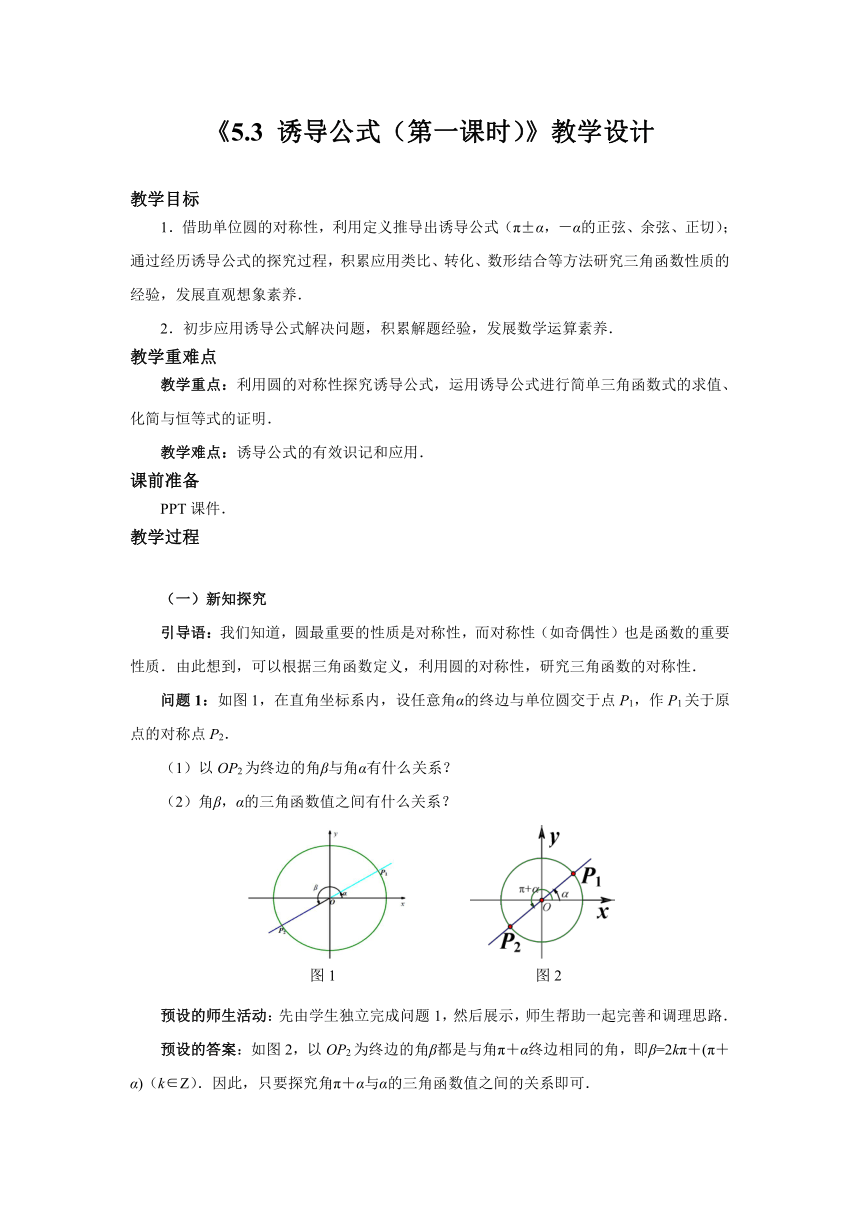

问题1:如图1,在直角坐标系内,设任意角α的终边与单位圆交于点P1,作P1关于原点的对称点P2.

(1)以OP2为终边的角β与角α有什么关系?

(2)角β,α的三角函数值之间有什么关系?

图1

图1

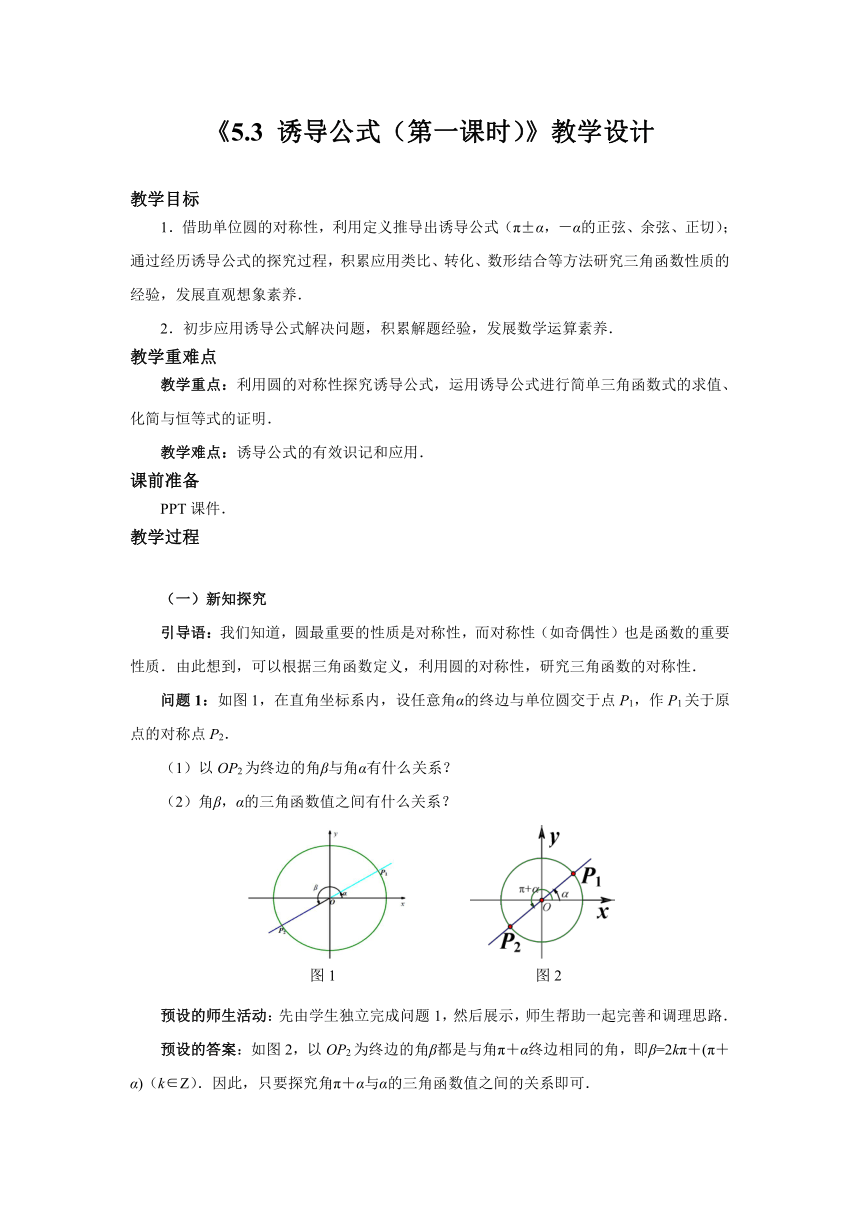

图2

图2

预设的师生活动:先由学生独立完成问题1,然后展示,师生帮助一起完善和调理思路.

预设的答案:如图2,以OP2为终边的角β都是与角π+α终边相同的角,即β=2kπ+(π+α)(k∈Z).因此,只要探究角π+α与α的三角函数值之间的关系即可.

设P1(x1,y1),P2(x2,y2).

因为P2是点P1关于原点的对称点,所以x2=-x1,y2=-y1.

根据三角函数的定义,得sin α=y1,cos α=x1,tan α=(x1≠0);

sin(π+α)=y2,cos(π+α)=x2,tan(π+α)=(x2≠0).

从而得:

公式二

sin(π+α)=-sin α,

cos(π+α)=-cos α,

tan(π+α)=tan α.

设计意图:初步感受如何将圆的一个特殊的对称性:在坐标系中关于原点对称,代数化,并得到诱导公式二.并以此问题作为研究方法的示范,为进一步提出、分析、解决问题做好奠基工作.

追问1:应用公式二时,对角α有什么要求?

预设答案:只要在定义域内的角α都成立.

追问2:探究公式二的过程,可以概括为哪些步骤?每一步蕴含的数学思想是什么?

预设答案:第一步,根据圆的对称性,建立角之间的联系.从形的角度研究.

第二步,建立坐标之间的关系.将形的关系代数化,并从不同的角度进行表示,体现了数形结合的思想方法.

第三步,根据等量代换,得到三角函数之间的关系,即公式二.体现了联系性.

追问3:角π+α还可以看作是角α的终边经过怎样的变换得到的?

预设答案:按逆时针方向旋转角π得到的.

设计意图:追问1旨在帮助学生理解角α的任意性,追问2旨在提炼方法,追问3则渗透圆的旋转对称性,为后面几个公式的探索在方法上做好铺垫.

问题2:借助于平面直角坐标系,类比问题1,你能说出单位圆上点P1的哪些特殊对称点?并按照如上问题1总结得到的求解步骤,尝试求出相应的关系式.

预设的师生活动1:先由学生独立思考,尽量多地写出点P1的对称点,然后展示交流,之后再将之代数化,最后得到相应的诱导公式.学生的回答可能会超越教科书中的研究内容,如果是学生自己想到的,可以顺其自然保留,但是不作进一步的要求.如果学生没有想到,教师不需要增加.学生首先想到的应该是点P1关于坐标轴的对称点;之后关于特殊直线的对称点,比如y=x;教师启发之后会想到经过两次对称得到的对称点.

预设答案:

单位圆上点P1的特殊对称点:第一类,点P1关于x轴、y轴的对称点;第二类,点P1关于特殊直线的对称点,如y=x,y=-x;第三类,点P1关于x轴的对称点,再关于特殊直线的对称点.或者是点P1关于特殊直线的对称点,再关于坐标轴的对称点.等等.

预设的师生活动2:针对如上结论,从第一类到第三类依次解决.第一课时可以先解决第一类.

预设答案:

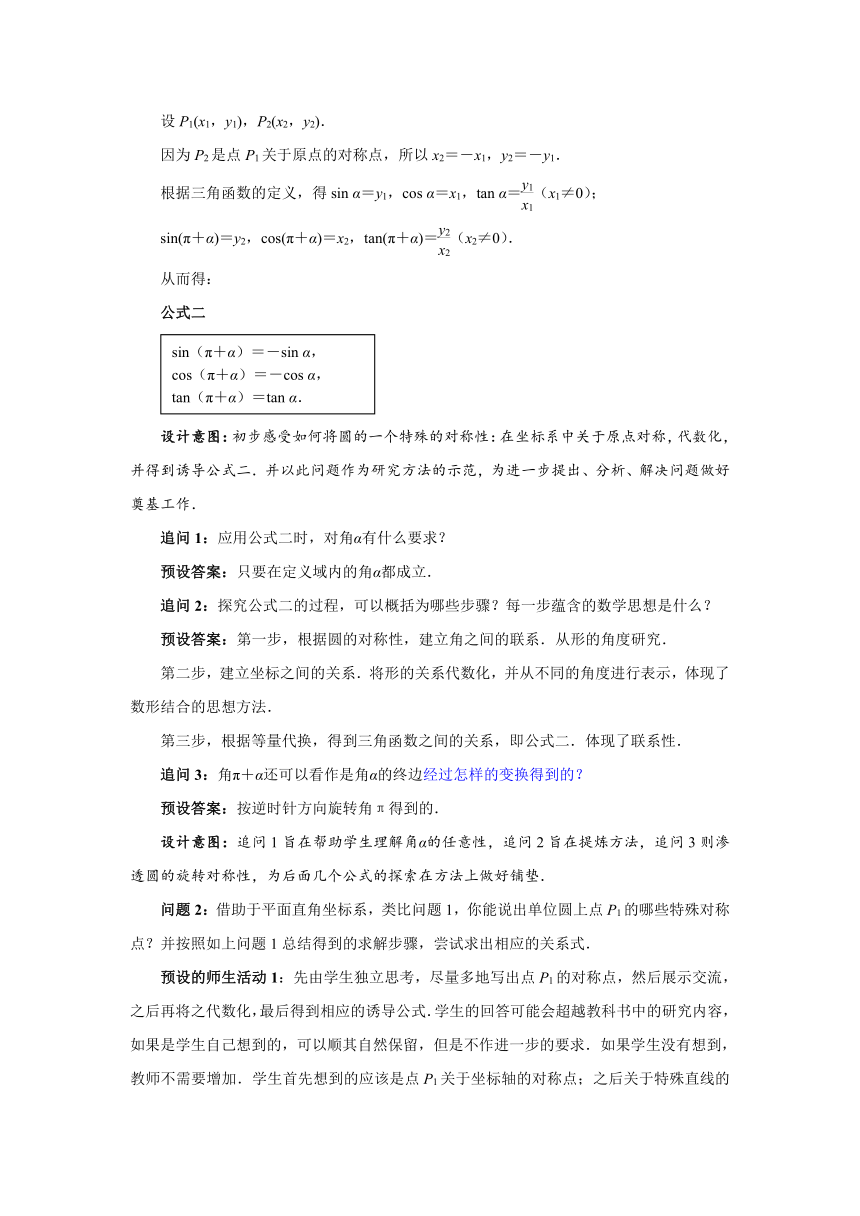

1.如图3,作P1关于x轴的对称点P3:

图3

图3

以OP3为终边的角β都是与角-α终边相同的角,即β=2kπ+(-α)(k∈Z).因此,只要探究角-α与α的三角函数值之间的关系即可.

设P3(x3,y3).因为P3是点P1关于x轴的对称点,

所以x3=x1,y3=-y1.

根据三角函数的定义,得

sin α=y1,cos α=x1,tan α=(x1≠0);

sin(-α)=y3,cos(-α)=x3,tan(-α)=(x3≠0).

从而得:

公式三

sin(-α)=-sin α,

cos(-α)=cos α,

tan(-α)=-tan α.

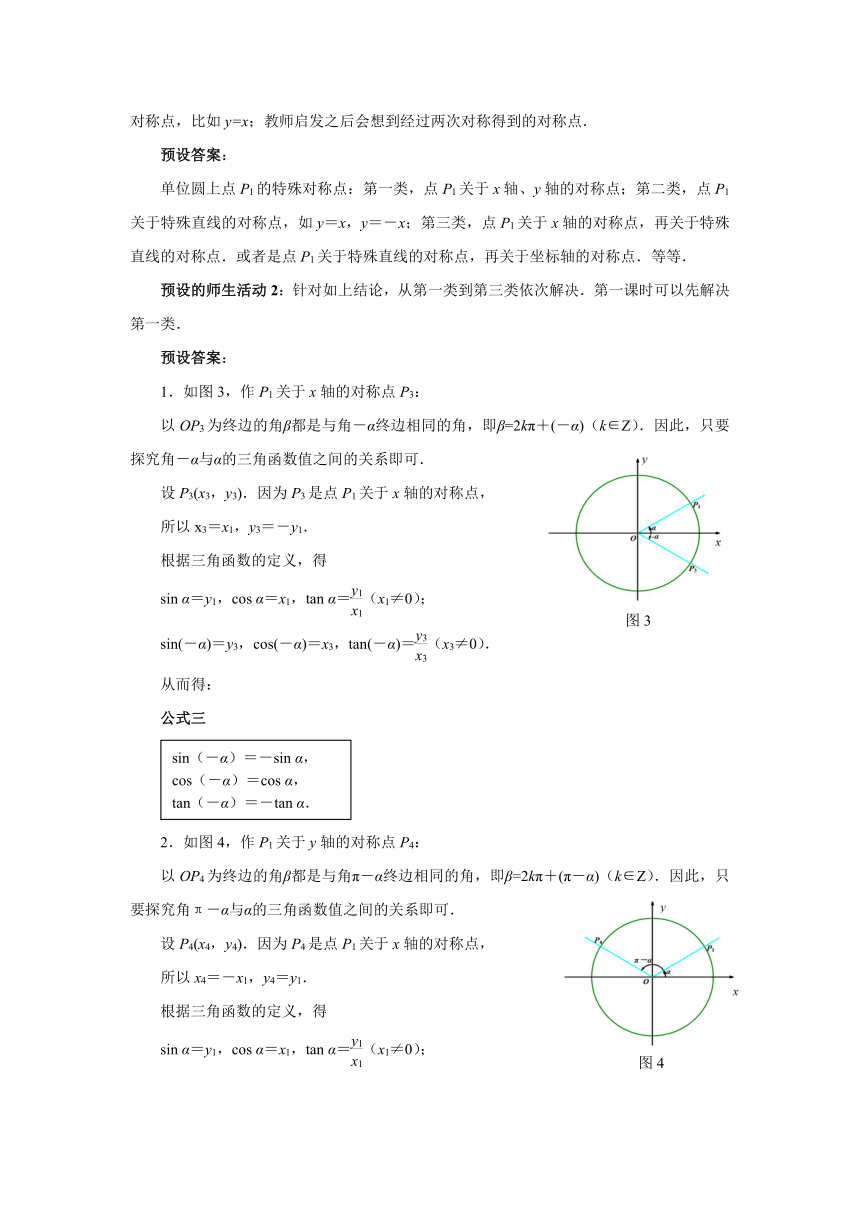

2.如图4,作P1关于y轴的对称点P4:

图4

以OP4为终边的角β都是与角π-α终边相同的角,即β=2kπ+(π-α)(k∈Z).因此,只要探究角π-α与α的三角函数值之间的关系即可.

设P4(x4,y4).因为P4是点P1关于x轴的对称点,

所以x4=-x1,y4=y1.

根据三角函数的定义,得

sin α=y1,cos α=x1,tan α=(x1≠0);

sin(π-α)=y4,cos(π-α)=x4,tan(π-α)=(x4≠0).

从而得:

公式四

sin(π-α)=sin α,

cos(π-α)=-cos α,

tan(π-α)=-tan α.

追问4:公式三和公式四中的角α有什么限制条件?

预设答案:三角函数定义域内的角α.

设计意图:类比问题1,进一步探索发现.这是一个开放式的问题设计,给了学生自主的时空,鼓励他们多角度观察思考,提出问题,并类比问题1进行分析,解决问题.强化将单位圆的对称性代数化这种研究思路.

例1 利用公式求下列三角函数值:

(1)cos 225°;(2)sinfalse;(3)sinfalse;(4)tan(-2 040°).

追问5:题目中的角与哪个特殊角接近?拆分之后应该选择哪个诱导公式?

预设的师生活动:学生独立完成之后展示交流,注重展示其思考过程,教师帮助规范求解过程.

预设答案:(1)cos 225°=cos(180°+45°)=-cos 45°=-false;

(2)sinfalse=sinfalse=sinfalse=sinfalse=sinfalse=false;

(3)sinfalse=-sinfalse=-sinfalse=false=false;

(4)tan(-2 040°)=-tan 2 040° =-tan(6×360°-120°)

=tan 120°=tan(180°-60°)=-tan 60°=-false.

设计意图:引导学生有序地思考问题,有理地解决问题.

问题3:由例1,你对公式一~四的作用有什么进一步的认识?你能自己归纳一下把任意角的三角函数转化为锐角三角函数的步骤吗?

预设的师生活动:学生独立思考总结,之后展示交流.

预设答案:利用公式一~公式四,可以把任意角的三角函数转化为锐角三角函数,一般可按下面步骤进行:

设计意图:引导学生梳理求解过程,提炼解题经验,明确从负角转化为锐角的程序,提高自觉地、理性地选择运算公式的能力,提升数学运算素养.

例2 化简:.

追问6:本题与例1的异同是什么?由例1总结出的求解程序在此如何应用?

预设的师生活动:学生独立完成,之后展示交流,注重展示其思考过程,教师帮助规范求解过程.

预设答案:tan(-α-180°)=tan[-(180°+α)]=-tan(180°+α)=-tanα,

cos(-180°+α)=cos[-(180°-α)]=cos(180°-α)=-cos α,

所以,原式==-cos α.

设计意图:巩固习题的知识和方法,提高学生分析能力和转化能力.

(二)梳理小结

问题4:诱导公式与三角函数和圆之间有怎样的关系?你学到了哪些基本知识,获得了怎样的研究问题的经验?

预设的师生活动:学生自主总结,展示交流.

预设答案:(1)诱导公式是圆的对称性的代数化,是三角函数的性质.

(2)学到了三组诱导公式.研究方法是数形结合,注重联系.

设计意图:帮助学生梳理基本知识,总结研究方法,为进一步的研究铺路奠基.

(三)布置作业

1.教科书P191练习;

2.教科书习题5.3第1,2,3题.

(四)目标检测设计

计算:

(1)cos(-420°); (2)sinfalse; (3)tan(-1 140°);

(4)cosfalse; (5)tan 315°; (6)sinfalse.

预设答案:(1)false;(2)false;(3)-false;(4)false;(5)-1;(6)false.

设计意图:检测学生对基本知识和基本及基本技能的掌握情况.

教学目标

1.借助单位圆的对称性,利用定义推导出诱导公式(π±α,-α的正弦、余弦、正切);通过经历诱导公式的探究过程,积累应用类比、转化、数形结合等方法研究三角函数性质的经验,发展直观想象素养.

2.初步应用诱导公式解决问题,积累解题经验,发展数学运算素养.

教学重难点

教学重点:利用圆的对称性探究诱导公式,运用诱导公式进行简单三角函数式的求值、化简与恒等式的证明.

教学难点:诱导公式的有效识记和应用.

课前准备

PPT课件.

教学过程

(一)新知探究

引导语:我们知道,圆最重要的性质是对称性,而对称性(如奇偶性)也是函数的重要性质.由此想到,可以根据三角函数定义,利用圆的对称性,研究三角函数的对称性.

问题1:如图1,在直角坐标系内,设任意角α的终边与单位圆交于点P1,作P1关于原点的对称点P2.

(1)以OP2为终边的角β与角α有什么关系?

(2)角β,α的三角函数值之间有什么关系?

图1

图1

图2

图2

预设的师生活动:先由学生独立完成问题1,然后展示,师生帮助一起完善和调理思路.

预设的答案:如图2,以OP2为终边的角β都是与角π+α终边相同的角,即β=2kπ+(π+α)(k∈Z).因此,只要探究角π+α与α的三角函数值之间的关系即可.

设P1(x1,y1),P2(x2,y2).

因为P2是点P1关于原点的对称点,所以x2=-x1,y2=-y1.

根据三角函数的定义,得sin α=y1,cos α=x1,tan α=(x1≠0);

sin(π+α)=y2,cos(π+α)=x2,tan(π+α)=(x2≠0).

从而得:

公式二

sin(π+α)=-sin α,

cos(π+α)=-cos α,

tan(π+α)=tan α.

设计意图:初步感受如何将圆的一个特殊的对称性:在坐标系中关于原点对称,代数化,并得到诱导公式二.并以此问题作为研究方法的示范,为进一步提出、分析、解决问题做好奠基工作.

追问1:应用公式二时,对角α有什么要求?

预设答案:只要在定义域内的角α都成立.

追问2:探究公式二的过程,可以概括为哪些步骤?每一步蕴含的数学思想是什么?

预设答案:第一步,根据圆的对称性,建立角之间的联系.从形的角度研究.

第二步,建立坐标之间的关系.将形的关系代数化,并从不同的角度进行表示,体现了数形结合的思想方法.

第三步,根据等量代换,得到三角函数之间的关系,即公式二.体现了联系性.

追问3:角π+α还可以看作是角α的终边经过怎样的变换得到的?

预设答案:按逆时针方向旋转角π得到的.

设计意图:追问1旨在帮助学生理解角α的任意性,追问2旨在提炼方法,追问3则渗透圆的旋转对称性,为后面几个公式的探索在方法上做好铺垫.

问题2:借助于平面直角坐标系,类比问题1,你能说出单位圆上点P1的哪些特殊对称点?并按照如上问题1总结得到的求解步骤,尝试求出相应的关系式.

预设的师生活动1:先由学生独立思考,尽量多地写出点P1的对称点,然后展示交流,之后再将之代数化,最后得到相应的诱导公式.学生的回答可能会超越教科书中的研究内容,如果是学生自己想到的,可以顺其自然保留,但是不作进一步的要求.如果学生没有想到,教师不需要增加.学生首先想到的应该是点P1关于坐标轴的对称点;之后关于特殊直线的对称点,比如y=x;教师启发之后会想到经过两次对称得到的对称点.

预设答案:

单位圆上点P1的特殊对称点:第一类,点P1关于x轴、y轴的对称点;第二类,点P1关于特殊直线的对称点,如y=x,y=-x;第三类,点P1关于x轴的对称点,再关于特殊直线的对称点.或者是点P1关于特殊直线的对称点,再关于坐标轴的对称点.等等.

预设的师生活动2:针对如上结论,从第一类到第三类依次解决.第一课时可以先解决第一类.

预设答案:

1.如图3,作P1关于x轴的对称点P3:

图3

图3

以OP3为终边的角β都是与角-α终边相同的角,即β=2kπ+(-α)(k∈Z).因此,只要探究角-α与α的三角函数值之间的关系即可.

设P3(x3,y3).因为P3是点P1关于x轴的对称点,

所以x3=x1,y3=-y1.

根据三角函数的定义,得

sin α=y1,cos α=x1,tan α=(x1≠0);

sin(-α)=y3,cos(-α)=x3,tan(-α)=(x3≠0).

从而得:

公式三

sin(-α)=-sin α,

cos(-α)=cos α,

tan(-α)=-tan α.

2.如图4,作P1关于y轴的对称点P4:

图4

以OP4为终边的角β都是与角π-α终边相同的角,即β=2kπ+(π-α)(k∈Z).因此,只要探究角π-α与α的三角函数值之间的关系即可.

设P4(x4,y4).因为P4是点P1关于x轴的对称点,

所以x4=-x1,y4=y1.

根据三角函数的定义,得

sin α=y1,cos α=x1,tan α=(x1≠0);

sin(π-α)=y4,cos(π-α)=x4,tan(π-α)=(x4≠0).

从而得:

公式四

sin(π-α)=sin α,

cos(π-α)=-cos α,

tan(π-α)=-tan α.

追问4:公式三和公式四中的角α有什么限制条件?

预设答案:三角函数定义域内的角α.

设计意图:类比问题1,进一步探索发现.这是一个开放式的问题设计,给了学生自主的时空,鼓励他们多角度观察思考,提出问题,并类比问题1进行分析,解决问题.强化将单位圆的对称性代数化这种研究思路.

例1 利用公式求下列三角函数值:

(1)cos 225°;(2)sinfalse;(3)sinfalse;(4)tan(-2 040°).

追问5:题目中的角与哪个特殊角接近?拆分之后应该选择哪个诱导公式?

预设的师生活动:学生独立完成之后展示交流,注重展示其思考过程,教师帮助规范求解过程.

预设答案:(1)cos 225°=cos(180°+45°)=-cos 45°=-false;

(2)sinfalse=sinfalse=sinfalse=sinfalse=sinfalse=false;

(3)sinfalse=-sinfalse=-sinfalse=false=false;

(4)tan(-2 040°)=-tan 2 040° =-tan(6×360°-120°)

=tan 120°=tan(180°-60°)=-tan 60°=-false.

设计意图:引导学生有序地思考问题,有理地解决问题.

问题3:由例1,你对公式一~四的作用有什么进一步的认识?你能自己归纳一下把任意角的三角函数转化为锐角三角函数的步骤吗?

预设的师生活动:学生独立思考总结,之后展示交流.

预设答案:利用公式一~公式四,可以把任意角的三角函数转化为锐角三角函数,一般可按下面步骤进行:

设计意图:引导学生梳理求解过程,提炼解题经验,明确从负角转化为锐角的程序,提高自觉地、理性地选择运算公式的能力,提升数学运算素养.

例2 化简:.

追问6:本题与例1的异同是什么?由例1总结出的求解程序在此如何应用?

预设的师生活动:学生独立完成,之后展示交流,注重展示其思考过程,教师帮助规范求解过程.

预设答案:tan(-α-180°)=tan[-(180°+α)]=-tan(180°+α)=-tanα,

cos(-180°+α)=cos[-(180°-α)]=cos(180°-α)=-cos α,

所以,原式==-cos α.

设计意图:巩固习题的知识和方法,提高学生分析能力和转化能力.

(二)梳理小结

问题4:诱导公式与三角函数和圆之间有怎样的关系?你学到了哪些基本知识,获得了怎样的研究问题的经验?

预设的师生活动:学生自主总结,展示交流.

预设答案:(1)诱导公式是圆的对称性的代数化,是三角函数的性质.

(2)学到了三组诱导公式.研究方法是数形结合,注重联系.

设计意图:帮助学生梳理基本知识,总结研究方法,为进一步的研究铺路奠基.

(三)布置作业

1.教科书P191练习;

2.教科书习题5.3第1,2,3题.

(四)目标检测设计

计算:

(1)cos(-420°); (2)sinfalse; (3)tan(-1 140°);

(4)cosfalse; (5)tan 315°; (6)sinfalse.

预设答案:(1)false;(2)false;(3)-false;(4)false;(5)-1;(6)false.

设计意图:检测学生对基本知识和基本及基本技能的掌握情况.

同课章节目录

- 第一章 集合与常用逻辑用语

- 1.1 集合的概念

- 1.2 集合间的基本关系

- 1.3 集合的基本运算

- 1.4 充分条件与必要条件

- 1.5 全称量词与存在量词

- 第二章 一元二次函数、方程和不等式

- 2.1 等式性质与不等式性质

- 2.2 基本不等式

- 2.3 二次函数与一元二次方程、不等式

- 第三章 函数概念与性质

- 3.1 函数的概念及其表示

- 3.2 函数的基本性质

- 3.3 幂函数

- 3.4 函数的应用(一)

- 第四章 指数函数与对数函数

- 4.1 指数

- 4.2 指数函数

- 4.3 对数

- 4.4 对数函数

- 4.5 函数的应用(二)

- 第五章 三角函数

- 5.1 任意角和弧度制

- 5.2 三角函数的概念

- 5.3 诱导公式

- 5.4 三角函数的图象与性质

- 5.5 三角恒等变换

- 5.6 函数 y=Asin( ωx + φ)

- 5.7 三角函数的应用