苏少版九年级音乐上册(简谱)第5单元《怀古(埙与乐队)》教案

文档属性

| 名称 | 苏少版九年级音乐上册(简谱)第5单元《怀古(埙与乐队)》教案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 28.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 其它版本 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2020-10-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

怀 古——古老的声音埙

学校

设计者

学科

音乐

学段

初三

课题

怀古

教材

分析

本课是江苏少年儿童出版社义务教育课程标准实验教科书九年级(上)第五单元《悠远古风》第二课时。本单元围绕中国古代音乐为主线,从古代乐器入手,感受乐器的音韵,认知,体验古诗词与音乐结合的韵律美。并且展示了不同的艺术表演形式和丰富多彩的音乐作品。本课重点是了解中国最古老的乐器之一“埙”乐器及欣赏《怀古》这首作品。从初识埙到欣赏埙再到体验埙的一个循序渐进的过程。由欣赏埙的《阳关三叠》到乐器历史的认识再到乐曲《怀古》的欣赏和诗词结合。拓展了解埙的传承,教师展示陶笛的表演《贝加尔湖畔》,尝试互动演奏的环节,体验陶土乐器的独特魅力。

学习

目标

分析

1.情感态度价值观:

在欣赏《怀古》作品中,对中国传统音乐产生浓厚的学习兴趣,熟悉乐器埙的相关知识,拓展对中国古代乐器的文化视野,增强民族意识,培养爱国主义情操。

2.过程与方法:

通过感受音乐,试唱《怀古》乐曲旋律片段,以音与图片的结合,感受音乐的意境之美。尝试以诗与歌的结合,感受怀古的文化内涵。并且拓展了解埙的遗失与传承的历史背景,通过DIY陶笛模型,画出6孔陶笛手位,尝试按压了解指法。进一步了解感受陶土乐器的相关知识。

3.知识与技能:

(1)初步了解中国古代乐器埙的概况,加深对中国传统音乐特别是中国古代乐器的认识。

(2)欣赏乐曲《怀古》,感受乐器埙的独特魅力。

(3)感受诗歌与乐曲及旋律与画面结合之美,培养鉴赏的能力。总结与讨论乐器埙的传承,培养初步建立中国古代乐器传承与发展意识的能力。

学习重点

与难点分析

重点:初步了解乐器埙的历史和文化背景。从乐器埙的音色、力度、速度中了解《怀古》乐曲的音乐特点和风格。

难点:尝试在欣赏乐曲中感受诗歌与乐曲及旋律与画面的结合之美。

学习者特征分析

九年级的学生对欣赏方面已经具备一定的能力,但是本课的重点是中国古代乐器埙,学生对此比较陌生。乐曲《怀古》相对九年级的学生来讲分析起来较难。为此在欣赏乐曲中加入了试唱环节,帮助学生更快的走入音乐中。

教学

策略

通过设计探究性问题,充分调动学生的积极性。在感受和体验音乐中,了解中国古代乐器埙的概况,加深对中国传统音乐特别是中国古代乐器的认识。感受诗歌与乐曲及旋律与画面结合之美。总结讨论乐器埙的传承,初步建立中国古代乐器传承与发展的意识。

媒体选择与设计

钢琴,网络资料,及相关音频视频资料。多媒体,课件演示

在教学过程中运用课件进行辅助教学,采用计算机教学平台进行,集文字、图像、视频、动画和声音等多种媒体技术于一体,动静结合、声像合一,加深对知识的理解、巩固和记忆。

教学流程图

板书设计

怀 古

——古老的声音埙

教学过程设计

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

课前意境

播放乐曲《棋子》埙与陶笛独奏版音频

欣赏

渲染气氛,感受乐器埙的独特魅力。

一、导入

播放《阳关三叠》埙独奏版

教师诗朗诵

提问:伴奏的音乐所用乐器是什么?(埙)

在你的印象中埙是长什么样的?

出示课题:怀 古——古老的声音埙

师生演唱

欣赏并思考问题

讨论交流学习乐器埙的历史及文化背景,埙的演奏技法及作品的了解。

对比完成表格。

欣赏并思考。

欣赏并思考。

激发学生的学习兴趣,渗透中国古代乐器文化的基本知识。

二、乐器埙的历史及文化背景介绍

出示图片:埙

提问:1、同学们知道埙是用什么材质制作吗?

(陶土)

2、埙的产生距离我们有多少年的历史?

(7000多年)

出示中国古代乐器的发展图片:初步了解乐器埙的发展历史。

埙发展的历史:

埙是我国汉族特有的闭口吹奏乐器,在世界原始艺术史中占有重要的地位。埙的起源与汉族先民的劳动生产活动有关,最初可能是先民们模仿鸟兽叫声而制作,用以诱捕猎物。后随社会进步而演化为单纯的乐器,并逐渐增加音孔,发展成可以吹奏曲调的旋律乐器。原始社会的埙,器形多样,如浙江余姚县河姆渡遗址发掘的陶埙,呈椭圆形,只有吹孔,无音孔,距今约七千年。

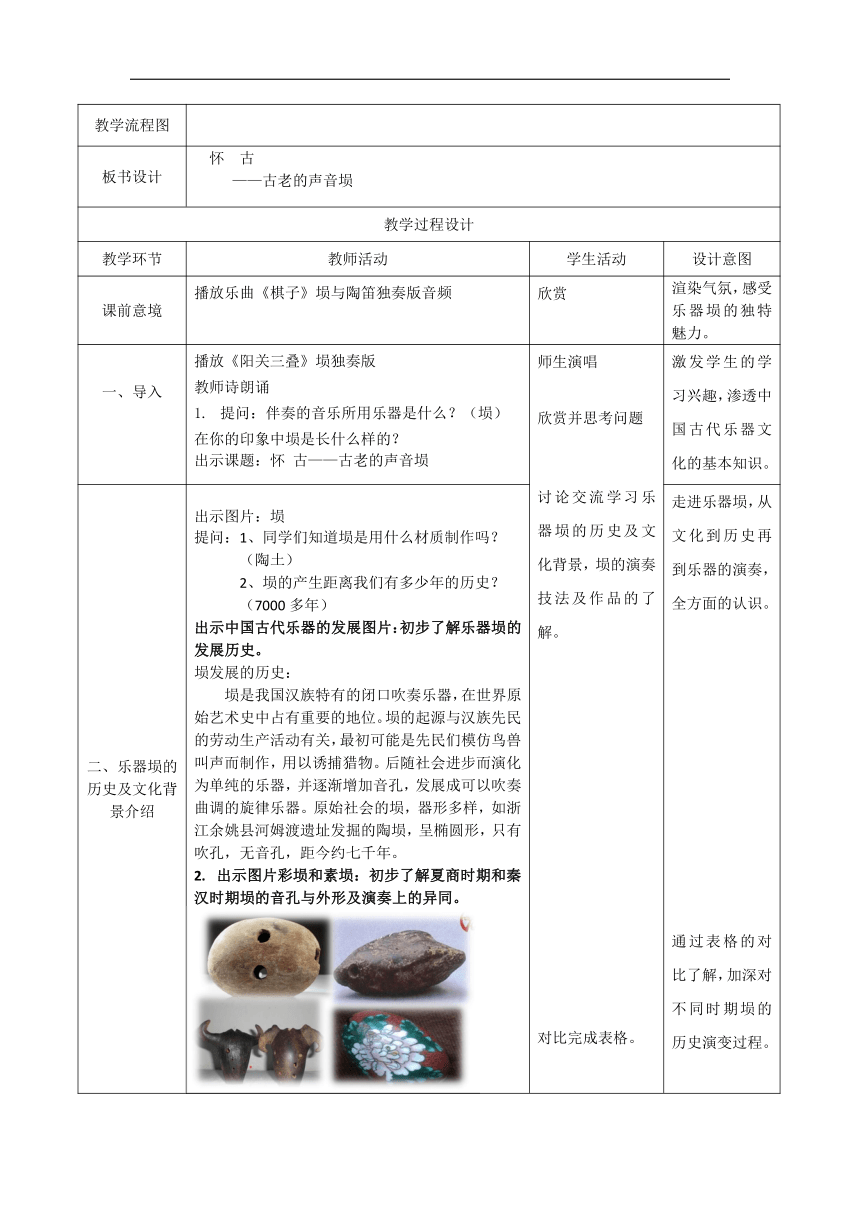

出示图片彩埙和素埙:初步了解夏商时期和秦汉时期埙的音孔与外形及演奏上的异同。

1136198-7840027497-78200

-482609775800

1133283-645300

看图片完成表格

时期

外形

材质

音孔

音区

用途

石器时代

卵形、

橄榄形

灰泥

陶土

一孔

三孔

大三度

小三度

打猎

秦汉

兽形异形

彩泥

陶土

五孔

六孔

八度

演奏

欣赏视频找出演奏的问题

师:演奏的指法是否正确?吹嘴正确吗?

(教师再示范一次)

提问:同学们,你们觉得埙的音色有何特点?请用一个词表示?(古朴等,低沉)

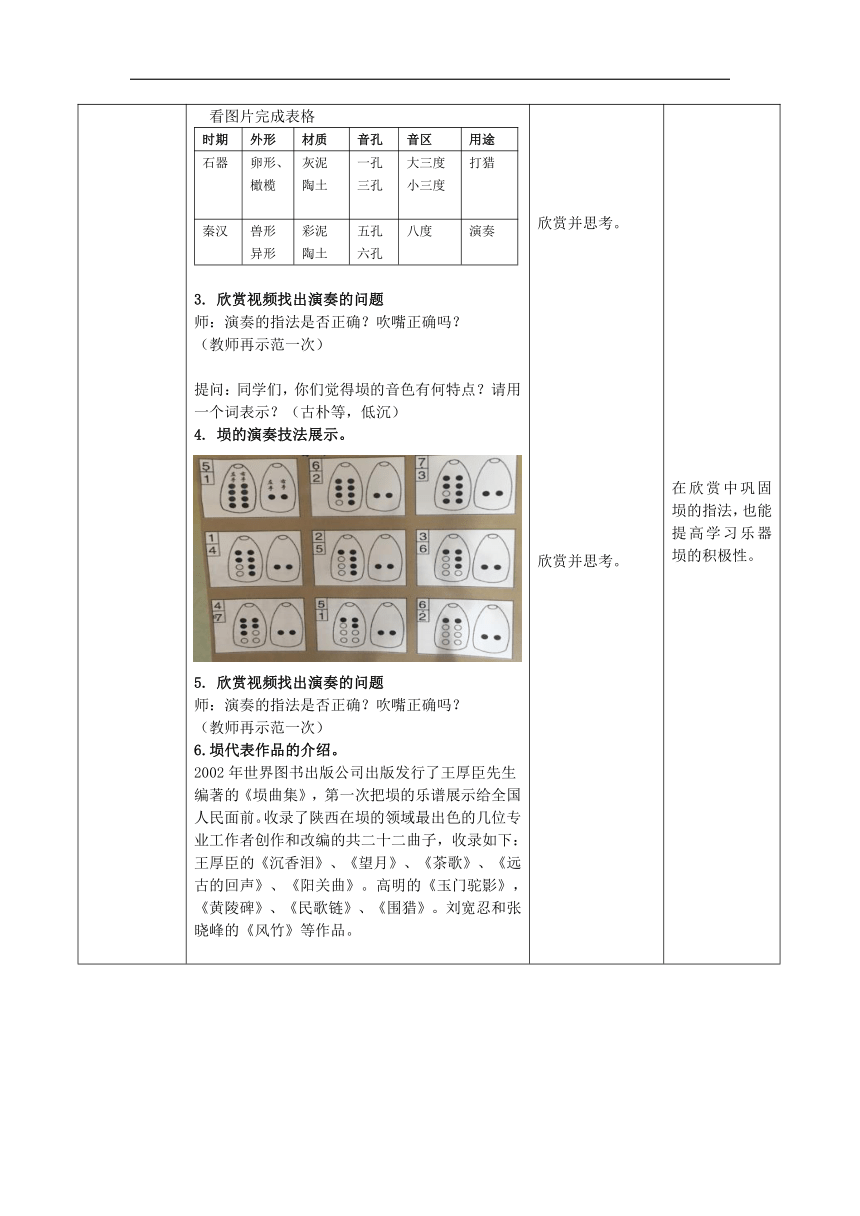

埙的演奏技法展示。

欣赏视频找出演奏的问题

师:演奏的指法是否正确?吹嘴正确吗?

(教师再示范一次)

6.埙代表作品的介绍。

2002年世界图书出版公司出版发行了王厚臣先生编著的《埙曲集》,第一次把埙的乐谱展示给全国人民面前。收录了陕西在埙的领域最出色的几位专业工作者创作和改编的共二十二曲子,收录如下:王厚臣的《沉香泪》、《望月》、《茶歌》、《远古的回声》、《阳关曲》。高明的《玉门驼影》,《黄陵碑》、《民歌链》、《围猎》。刘宽忍和张晓峰的《风竹》等作品。

走进乐器埙,从文化到历史再到乐器的演奏,全方面的认识。

通过表格的对比了解,加深对不同时期埙的历史演变过程。

在欣赏中巩固埙的指法,也能提高学习乐器埙的积极性。

三、欣赏《怀古》

1.完整欣赏《怀古》影像资料

提问:乐曲分为几段?

(分为引子、慢板、散板、小快板、尾声5部分)

欣赏《怀古》引子部分

提问:乐曲引子是用什么乐器演奏?在下面打钩

低音革胡 ( √ ) 二胡 ( √ )

古筝 ( √ ) 木鱼 ( )

琵琶 ( ) 古琴 ( )

出示乐器与结构谱,再看图片聆听一次

3.欣赏《怀古》慢板片段1

提问:请分析乐曲加入了什么乐器?音乐的情绪如何?讲述了怎样的故事?

(乐器埙 凄凉、沉重)

通过对比图片来描述故事

出示图片: 选择与故事

146227224765001600202476500

14628921577460015508815774600

(无法改变的自然条件下,人们面对自然的决心。)

试唱《怀古》部分旋律:

提问:旋律出现了几次装饰音?音程是几度的关系?

(旋律中出现了四次装饰音大多为三度的关系,埙的发展中二孔埙就是三度的演奏关系。由此可以看出《怀古》的作品也大大还原了埙演奏与历史)

4.欣赏《怀古》慢板片段2

提问:乐曲出现最多的音是哪两个?有何作用?

Re sol 用埙来表现一种淳朴有力之感。

5.欣赏《怀古》小快板片段

提问:本乐段木鱼演奏起到了怎样的作用?

(带动音乐情绪的作用)

提问:本乐段描述了一个怎样的情境?出示图片

(展现古代回忆快乐自在的生活、劳动的情景)

6.欣赏《怀古》尾声部分

选择题:请选择哪条旋律线为《怀古》尾声的?(B)

A

B

C

提问:请分析结尾部分讲述了怎样的情境?

(展现了回归现代,历史的脚步已经远去,留下的是无限的怀念)出示图片

师:通过欣赏作品了解作品的内涵,我们用四个词语来对这是作品进行总结。

(怀念)——(感叹)——(描述)——(回归)

7.乐曲与诗歌的拓展

师:怀古是一个永恒的词语,从乐曲怀古到诗歌的怀古都是共通的,请问同学们如果在《怀古》这首作品中加入诗歌进行朗诵,什么诗歌比较合适?

(如:《念奴娇·赤壁怀古》、《南乡子·登京口北固亭有怀》等)

a.2人小组讨论,并且练习。

B.上台配乐并且展示

欣赏中了解,师生讨论回答,感受其《怀古》乐曲的风格特点

师生讨论完成问题。

师生讨论完成问题。

在对比图片的同时根据音乐说出故事与相应的情境。

试唱中模仿埙的音色特点为主。

加深理解乐曲的音乐风格特点,真正走入乐曲中。

小组练习并且完成朗诵《怀古》。

体验乐曲的结构特点。

带着问题思考更好地理解音乐。

初步了解《怀古》风格特点。

从故事到音乐在情境中感受音乐旋律之美。

诱导性地帮助学生回答问题,增强师生关系。

在欣赏中完成选择题,帮助更好地认识旋律所展示的情境。

诗歌与音乐的结合是一个永恒的话题,通过怀古的主题进行诠释加深了对本首乐曲的理解与认识.

四:拓展欣赏

师:从乐曲怀古到诗歌怀古,无不向我们诠释着古人的优秀文化和内容。同学们,我们的埙就是前人创造的重大成就,但是在文化的传承中总是有许多的不如意。因为埙音色较低,吹奏较难,在传承中流失了很多重要的名曲佳作,让我们深表遗憾。所以我们需要怀古但更要创新展望。

欣赏教师表演《贝加尔湖畔》片段

提问:老师的表演中演奏乐器是什么?音色与外形有何特点?(陶笛 清脆嘹亮 异形)

对比埙和陶笛完成下面表格:

时期

材质

音色

音域

吹嘴形状

陶笛

4千多年

陶土

清脆

2个八度

哨形

埙

7千多年

低沉

圆孔

初步了解学习陶笛的演奏技法

学生DIY陶笛模型,画出6孔陶笛手位。并且按压音阶12345音,师生共同展示。

如:

师生讨论:乐器埙的传承需要我们一起来努力,作为一个传承者,你会如何做?

师生讨论回答

师生表演,欣赏并思考问题。

对比并完成表格

通过模拟吹奏陶笛感受陶笛的演奏技法。

师生讨论并回答

在欣赏中感受陶笛音色的独特魅力。

在完成表格中了解巩固概念。

文化传承是文化的沉淀的呈现,更是艺术的升华。

五、课后作业:

师:一个民族的过去代表他的文明和足迹,作为最古老的乐器之一的埙正是过去的见证者,我们今天初步了解埙,今后我们还有继续欣赏埙的作品,更要把埙的音乐介绍给其他的人,做一个文化的传承者。不断感受古代音乐的独特魅力。

欣赏体会

加深学生对音乐埙的认识和了解。

六、小结

伴随着《阳关三叠》的作品,我们走进了乐器埙,走进了中国古代的音乐文化。古朴低沉的声音让我们震撼。乐曲《怀古》更是进一步让我们了解了乐器埙的音色、音域、气息等特点。从画面感受音乐,从诗歌升华音乐。更要记住作为一个中国人,热爱中国传统音乐,特别是璀璨的古代音乐文化是每一个人必须做的。让我们不断地感受,体验并且传承下去。

学校

设计者

学科

音乐

学段

初三

课题

怀古

教材

分析

本课是江苏少年儿童出版社义务教育课程标准实验教科书九年级(上)第五单元《悠远古风》第二课时。本单元围绕中国古代音乐为主线,从古代乐器入手,感受乐器的音韵,认知,体验古诗词与音乐结合的韵律美。并且展示了不同的艺术表演形式和丰富多彩的音乐作品。本课重点是了解中国最古老的乐器之一“埙”乐器及欣赏《怀古》这首作品。从初识埙到欣赏埙再到体验埙的一个循序渐进的过程。由欣赏埙的《阳关三叠》到乐器历史的认识再到乐曲《怀古》的欣赏和诗词结合。拓展了解埙的传承,教师展示陶笛的表演《贝加尔湖畔》,尝试互动演奏的环节,体验陶土乐器的独特魅力。

学习

目标

分析

1.情感态度价值观:

在欣赏《怀古》作品中,对中国传统音乐产生浓厚的学习兴趣,熟悉乐器埙的相关知识,拓展对中国古代乐器的文化视野,增强民族意识,培养爱国主义情操。

2.过程与方法:

通过感受音乐,试唱《怀古》乐曲旋律片段,以音与图片的结合,感受音乐的意境之美。尝试以诗与歌的结合,感受怀古的文化内涵。并且拓展了解埙的遗失与传承的历史背景,通过DIY陶笛模型,画出6孔陶笛手位,尝试按压了解指法。进一步了解感受陶土乐器的相关知识。

3.知识与技能:

(1)初步了解中国古代乐器埙的概况,加深对中国传统音乐特别是中国古代乐器的认识。

(2)欣赏乐曲《怀古》,感受乐器埙的独特魅力。

(3)感受诗歌与乐曲及旋律与画面结合之美,培养鉴赏的能力。总结与讨论乐器埙的传承,培养初步建立中国古代乐器传承与发展意识的能力。

学习重点

与难点分析

重点:初步了解乐器埙的历史和文化背景。从乐器埙的音色、力度、速度中了解《怀古》乐曲的音乐特点和风格。

难点:尝试在欣赏乐曲中感受诗歌与乐曲及旋律与画面的结合之美。

学习者特征分析

九年级的学生对欣赏方面已经具备一定的能力,但是本课的重点是中国古代乐器埙,学生对此比较陌生。乐曲《怀古》相对九年级的学生来讲分析起来较难。为此在欣赏乐曲中加入了试唱环节,帮助学生更快的走入音乐中。

教学

策略

通过设计探究性问题,充分调动学生的积极性。在感受和体验音乐中,了解中国古代乐器埙的概况,加深对中国传统音乐特别是中国古代乐器的认识。感受诗歌与乐曲及旋律与画面结合之美。总结讨论乐器埙的传承,初步建立中国古代乐器传承与发展的意识。

媒体选择与设计

钢琴,网络资料,及相关音频视频资料。多媒体,课件演示

在教学过程中运用课件进行辅助教学,采用计算机教学平台进行,集文字、图像、视频、动画和声音等多种媒体技术于一体,动静结合、声像合一,加深对知识的理解、巩固和记忆。

教学流程图

板书设计

怀 古

——古老的声音埙

教学过程设计

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

课前意境

播放乐曲《棋子》埙与陶笛独奏版音频

欣赏

渲染气氛,感受乐器埙的独特魅力。

一、导入

播放《阳关三叠》埙独奏版

教师诗朗诵

提问:伴奏的音乐所用乐器是什么?(埙)

在你的印象中埙是长什么样的?

出示课题:怀 古——古老的声音埙

师生演唱

欣赏并思考问题

讨论交流学习乐器埙的历史及文化背景,埙的演奏技法及作品的了解。

对比完成表格。

欣赏并思考。

欣赏并思考。

激发学生的学习兴趣,渗透中国古代乐器文化的基本知识。

二、乐器埙的历史及文化背景介绍

出示图片:埙

提问:1、同学们知道埙是用什么材质制作吗?

(陶土)

2、埙的产生距离我们有多少年的历史?

(7000多年)

出示中国古代乐器的发展图片:初步了解乐器埙的发展历史。

埙发展的历史:

埙是我国汉族特有的闭口吹奏乐器,在世界原始艺术史中占有重要的地位。埙的起源与汉族先民的劳动生产活动有关,最初可能是先民们模仿鸟兽叫声而制作,用以诱捕猎物。后随社会进步而演化为单纯的乐器,并逐渐增加音孔,发展成可以吹奏曲调的旋律乐器。原始社会的埙,器形多样,如浙江余姚县河姆渡遗址发掘的陶埙,呈椭圆形,只有吹孔,无音孔,距今约七千年。

出示图片彩埙和素埙:初步了解夏商时期和秦汉时期埙的音孔与外形及演奏上的异同。

1136198-7840027497-78200

-482609775800

1133283-645300

看图片完成表格

时期

外形

材质

音孔

音区

用途

石器时代

卵形、

橄榄形

灰泥

陶土

一孔

三孔

大三度

小三度

打猎

秦汉

兽形异形

彩泥

陶土

五孔

六孔

八度

演奏

欣赏视频找出演奏的问题

师:演奏的指法是否正确?吹嘴正确吗?

(教师再示范一次)

提问:同学们,你们觉得埙的音色有何特点?请用一个词表示?(古朴等,低沉)

埙的演奏技法展示。

欣赏视频找出演奏的问题

师:演奏的指法是否正确?吹嘴正确吗?

(教师再示范一次)

6.埙代表作品的介绍。

2002年世界图书出版公司出版发行了王厚臣先生编著的《埙曲集》,第一次把埙的乐谱展示给全国人民面前。收录了陕西在埙的领域最出色的几位专业工作者创作和改编的共二十二曲子,收录如下:王厚臣的《沉香泪》、《望月》、《茶歌》、《远古的回声》、《阳关曲》。高明的《玉门驼影》,《黄陵碑》、《民歌链》、《围猎》。刘宽忍和张晓峰的《风竹》等作品。

走进乐器埙,从文化到历史再到乐器的演奏,全方面的认识。

通过表格的对比了解,加深对不同时期埙的历史演变过程。

在欣赏中巩固埙的指法,也能提高学习乐器埙的积极性。

三、欣赏《怀古》

1.完整欣赏《怀古》影像资料

提问:乐曲分为几段?

(分为引子、慢板、散板、小快板、尾声5部分)

欣赏《怀古》引子部分

提问:乐曲引子是用什么乐器演奏?在下面打钩

低音革胡 ( √ ) 二胡 ( √ )

古筝 ( √ ) 木鱼 ( )

琵琶 ( ) 古琴 ( )

出示乐器与结构谱,再看图片聆听一次

3.欣赏《怀古》慢板片段1

提问:请分析乐曲加入了什么乐器?音乐的情绪如何?讲述了怎样的故事?

(乐器埙 凄凉、沉重)

通过对比图片来描述故事

出示图片: 选择与故事

146227224765001600202476500

14628921577460015508815774600

(无法改变的自然条件下,人们面对自然的决心。)

试唱《怀古》部分旋律:

提问:旋律出现了几次装饰音?音程是几度的关系?

(旋律中出现了四次装饰音大多为三度的关系,埙的发展中二孔埙就是三度的演奏关系。由此可以看出《怀古》的作品也大大还原了埙演奏与历史)

4.欣赏《怀古》慢板片段2

提问:乐曲出现最多的音是哪两个?有何作用?

Re sol 用埙来表现一种淳朴有力之感。

5.欣赏《怀古》小快板片段

提问:本乐段木鱼演奏起到了怎样的作用?

(带动音乐情绪的作用)

提问:本乐段描述了一个怎样的情境?出示图片

(展现古代回忆快乐自在的生活、劳动的情景)

6.欣赏《怀古》尾声部分

选择题:请选择哪条旋律线为《怀古》尾声的?(B)

A

B

C

提问:请分析结尾部分讲述了怎样的情境?

(展现了回归现代,历史的脚步已经远去,留下的是无限的怀念)出示图片

师:通过欣赏作品了解作品的内涵,我们用四个词语来对这是作品进行总结。

(怀念)——(感叹)——(描述)——(回归)

7.乐曲与诗歌的拓展

师:怀古是一个永恒的词语,从乐曲怀古到诗歌的怀古都是共通的,请问同学们如果在《怀古》这首作品中加入诗歌进行朗诵,什么诗歌比较合适?

(如:《念奴娇·赤壁怀古》、《南乡子·登京口北固亭有怀》等)

a.2人小组讨论,并且练习。

B.上台配乐并且展示

欣赏中了解,师生讨论回答,感受其《怀古》乐曲的风格特点

师生讨论完成问题。

师生讨论完成问题。

在对比图片的同时根据音乐说出故事与相应的情境。

试唱中模仿埙的音色特点为主。

加深理解乐曲的音乐风格特点,真正走入乐曲中。

小组练习并且完成朗诵《怀古》。

体验乐曲的结构特点。

带着问题思考更好地理解音乐。

初步了解《怀古》风格特点。

从故事到音乐在情境中感受音乐旋律之美。

诱导性地帮助学生回答问题,增强师生关系。

在欣赏中完成选择题,帮助更好地认识旋律所展示的情境。

诗歌与音乐的结合是一个永恒的话题,通过怀古的主题进行诠释加深了对本首乐曲的理解与认识.

四:拓展欣赏

师:从乐曲怀古到诗歌怀古,无不向我们诠释着古人的优秀文化和内容。同学们,我们的埙就是前人创造的重大成就,但是在文化的传承中总是有许多的不如意。因为埙音色较低,吹奏较难,在传承中流失了很多重要的名曲佳作,让我们深表遗憾。所以我们需要怀古但更要创新展望。

欣赏教师表演《贝加尔湖畔》片段

提问:老师的表演中演奏乐器是什么?音色与外形有何特点?(陶笛 清脆嘹亮 异形)

对比埙和陶笛完成下面表格:

时期

材质

音色

音域

吹嘴形状

陶笛

4千多年

陶土

清脆

2个八度

哨形

埙

7千多年

低沉

圆孔

初步了解学习陶笛的演奏技法

学生DIY陶笛模型,画出6孔陶笛手位。并且按压音阶12345音,师生共同展示。

如:

师生讨论:乐器埙的传承需要我们一起来努力,作为一个传承者,你会如何做?

师生讨论回答

师生表演,欣赏并思考问题。

对比并完成表格

通过模拟吹奏陶笛感受陶笛的演奏技法。

师生讨论并回答

在欣赏中感受陶笛音色的独特魅力。

在完成表格中了解巩固概念。

文化传承是文化的沉淀的呈现,更是艺术的升华。

五、课后作业:

师:一个民族的过去代表他的文明和足迹,作为最古老的乐器之一的埙正是过去的见证者,我们今天初步了解埙,今后我们还有继续欣赏埙的作品,更要把埙的音乐介绍给其他的人,做一个文化的传承者。不断感受古代音乐的独特魅力。

欣赏体会

加深学生对音乐埙的认识和了解。

六、小结

伴随着《阳关三叠》的作品,我们走进了乐器埙,走进了中国古代的音乐文化。古朴低沉的声音让我们震撼。乐曲《怀古》更是进一步让我们了解了乐器埙的音色、音域、气息等特点。从画面感受音乐,从诗歌升华音乐。更要记住作为一个中国人,热爱中国传统音乐,特别是璀璨的古代音乐文化是每一个人必须做的。让我们不断地感受,体验并且传承下去。

同课章节目录