第三章 复数学案

图片预览

文档简介

§3.1.1 数系的扩充与复数的概念

学习目标

理解数系的扩充是与生活密切相关的,明白复数及其相关概念.

学习过程

一、课前准备

(预习教材P60~ P62,找出疑惑之处)

复习1:实数系、数系的扩充脉络是:

→ → → ,

用集合符号表示为:

复习2:判断下列方程在实数集中的解的个数(引导学生回顾根的个数与的关系):

(1) (2)

(3) (4)

二、新课导学

※ 学习探究

探究任务一:复数的定义

问题:方程的解是什么?

为了解决此问题,我们定义,把新数添进实数集中去,得到一个新的数集,那么此方程在这个数集中就有解为 .

新知:形如的数叫做复数,通常记为(复数的代数形式),其中叫虚数单位,叫实部,叫虚部,数集叫做复数集.

试试:下列数是否是复数,试找出它们各自的实部和虚部。

,,,,,,,0

反思:形如 的数叫做复数,其中 和 都是实数,其中 叫做复数的实部, 叫做复数的虚部.

对于复数当且仅当 时,它是实数;当 时,它是虚数;当 时,它是纯虚数;

探究任务二:复数的相等

若两个复数与的实部与虚部分别 ,即: , .则说这两个复数相等.

= ;

=0 .

注意:两复数 比较大小.

※ 典型例题

例1 实数取什么值时,复数是(1)实数?(2)虚数?(3)纯虚数?

变式:已知复数,试求实数分别取什么值时,分别为(1)实数?(2)虚数?(3)纯虚数?

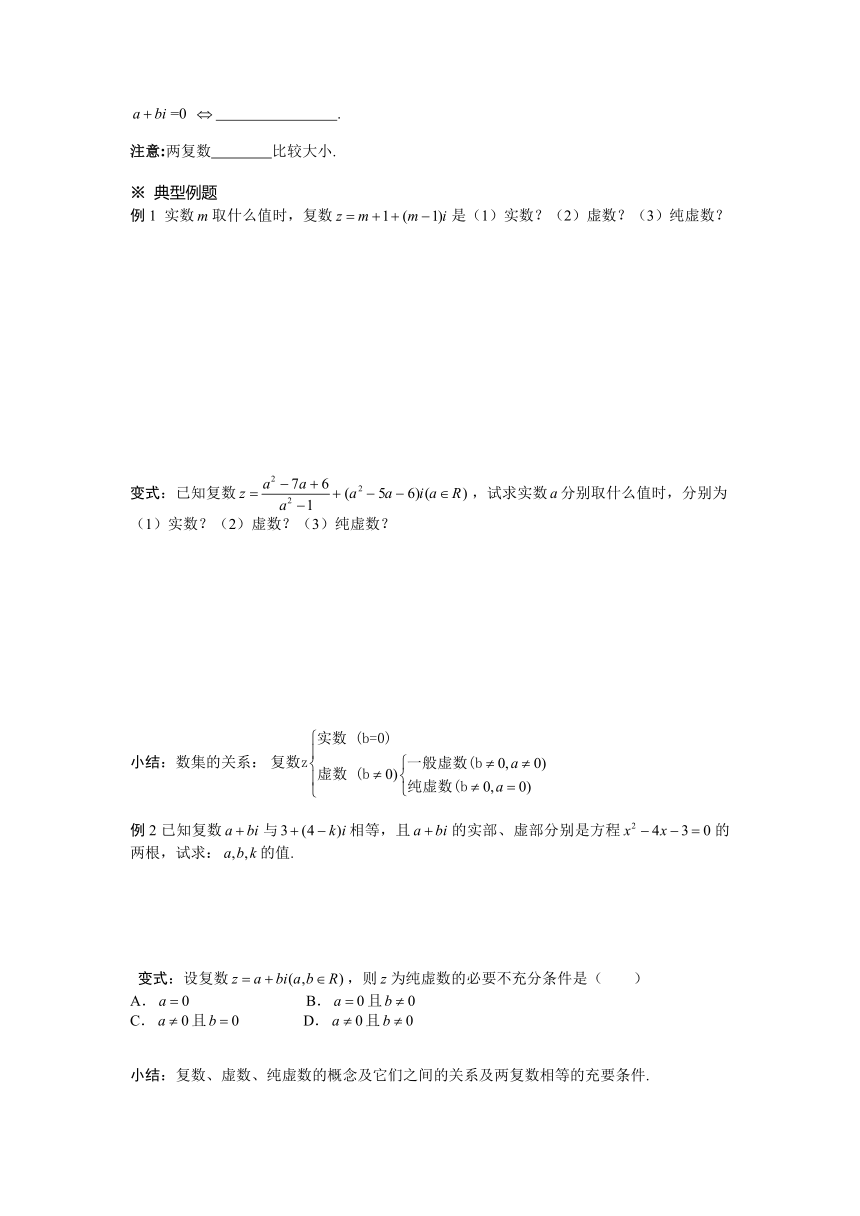

小结:数集的关系:

例2已知复数与相等,且的实部、虚部分别是方程的两根,试求:的值.

变式:设复数,则为纯虚数的必要不充分条件是( )

A. B.且

C.且 D.且

小结:复数、虚数、纯虚数的概念及它们之间的关系及两复数相等的充要条件.

※ 动手试试

练1. 若,求的值.

练2. 已知是虚数单位,复数,当取何实数时,是:

(1)实数;(2) 虚数;(3)纯虚数;(4)零.

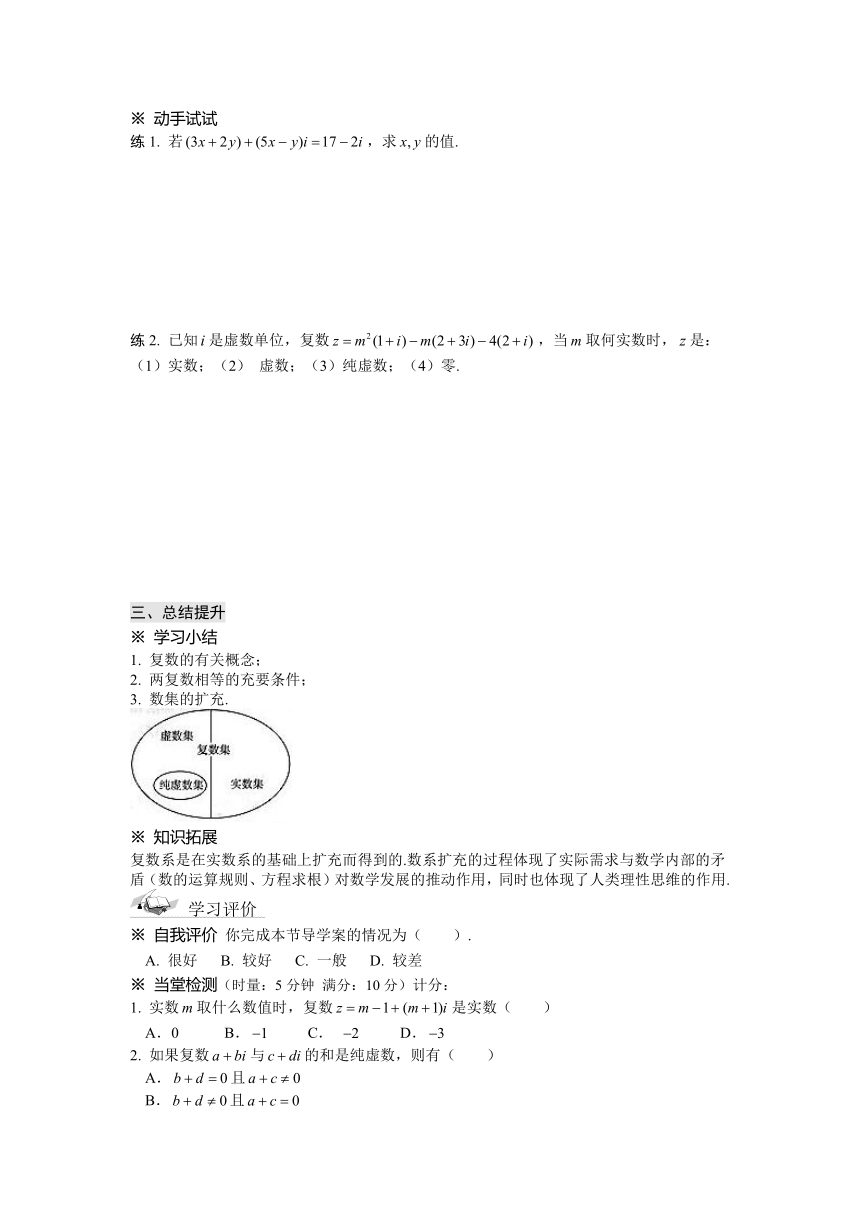

三、总结提升

※ 学习小结

1. 复数的有关概念;

2. 两复数相等的充要条件;

3. 数集的扩充.

※ 知识拓展

复数系是在实数系的基础上扩充而得到的.数系扩充的过程体现了实际需求与数学内部的矛盾(数的运算规则、方程求根)对数学发展的推动作用,同时也体现了人类理性思维的作用.

学习评价

※ 自我评价 你完成本节导学案的情况为( ).

A. 很好 B. 较好 C. 一般 D. 较差

※ 当堂检测(时量:5分钟 满分:10分)计分:

1. 实数取什么数值时,复数是实数( )

A.0 B. C. D.

2. 如果复数与的和是纯虚数,则有( )

A.且

B.且

C.且

D.且

3. 如果为实数,那么实数的值为( )

A.1或 B.或2

C.1或2 D.或

4.若是纯虚数,则实数的值是

5. 若,则实数

= ;= .

课后作业

求适合下列方程的实数与的值:

(1)

(2)

2. 符合下列条件的复数一定存在吗 若存在,请举出例子;若不存在,请说明理由.

(1)实部为的虚数

(2)虚部为的虚数

(3)虚部为的纯虚数

§3.1.2 复数的几何意义

学习目标

理解复数与复平面内的点、平面向量是一一对应的,能根据复数的代数形式描出其对应的点及向量.

学习过程

一、课前准备

(预习教材P62~ P64,找出疑惑之处)

复习1:复数,当取何值时为实数、虚数、纯虚数?

复习2:若,试求的值,(呢?)

二、新课导学

※ 学习探究

探究任务一:复平面

问题:我们知道,实数与数轴上的点一一对应,因此,实数可用数轴上的点来表示.类比实数的几何意义,复数的几何意义是什么呢?

分析复数的代数形式,因为它是由实部和虚部同时确定,即有顺序的两实数,不难想到有序实数对或点的坐标.

结论:复数与平面内的点或序实数一一对应.

新知:

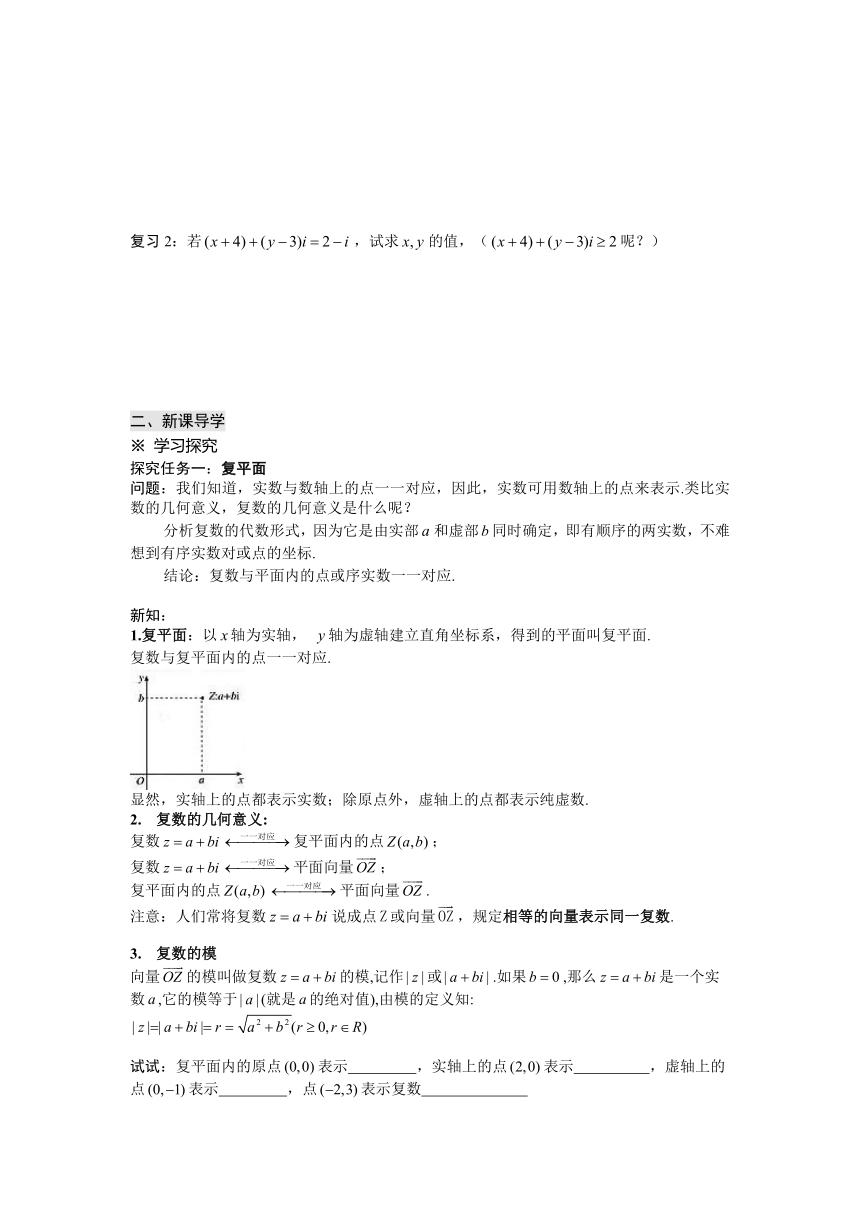

1.复平面:以轴为实轴, 轴为虚轴建立直角坐标系,得到的平面叫复平面.

复数与复平面内的点一一对应.

显然,实轴上的点都表示实数;除原点外,虚轴上的点都表示纯虚数.

复数的几何意义:

复数复平面内的点;

复数平面向量;

复平面内的点平面向量.

注意:人们常将复数说成点或向量,规定相等的向量表示同一复数.

复数的模

向量的模叫做复数的模,记作或.如果,那么是一个实数,它的模等于(就是的绝对值),由模的定义知:

试试:复平面内的原点表示 ,实轴上的点表示 ,虚轴上的点表示 ,点表示复数

反思:复数集C和复平面内所有的点所成的集合是一一对应的.

※ 典型例题

例1在复平面内描出复数,,,,,,,0分别对应的点.

变式:说出图中复平面内各点所表示的复数(每个小正方格的边长为1).

小结:

复数复平面内的点.

例2已知复数,试求实数分别取什么值时,对应的点(1)在实轴上;(2)位于复平面第一象限;(3)在直线上;(4)在上半平面(含实轴)

变式:若复数表示的点(1)在虚轴上,求实数的取值;(2)在右半平面呢?

小结:复数平面向量.

※ 动手试试

练1. 在复平面内画出所对应的向量.

练2. 在复平面内指出与复数,,,对应的点,,,.试判断这4个点是否在同一个圆上 并证明你的结论.

三、总结提升

※ 学习小结

1. 复平面的定义;

2. 复数的几何意义;

3.复数的模.

※ 知识拓展

学习评价

※ 自我评价 你完成本节导学案的情况为( ).

A. 很好 B. 较好 C. 一般 D. 较差

※ 当堂检测(时量:5分钟 满分:10分)计分:

1. 下列命题(1)复平面内,纵坐标轴上的单位是(2)任何两个复数都不能比较大小(3)任何数的平方都不小于0(4)虚轴上的点表示的都是纯虚数(5)实数是复数(6)虚数是复数(7)实轴上的点表示的数都是实数.其中正确的个数是( )

A.3 B.4 C.5 D.6

2. 对于实数,下列结论正确的是( )

A.是实数 B.是虚数

C.是复数 D.

3. 复平面上有点A,B其对应的复数分别为和,O为原点,那么是是( )

A.直角三角形 B.等腰三角形

C.等腰直角三角形 D.正三角形

4. 若,则

5. 如果P是复平面内表示复数的点,分别指出下列条件下点P的位置:

(1) (2)

(3) (4)

课后作业

1.实数取什么值时,复平面内表示复数的点(1)位于第四象限?(2)位于第一、三象限?(3)位于直线上?

2. 在复平面内,O是原点,向量对应的复数是(1)如果点A关于实轴的对称点为点B,求向量对应的复数.(2)如果(1)中点B关于虚轴的对称点为点C,求点C对应的复数.

§3.2.1 复数代数形式的加减运算及其几何意义

学习目标

掌握复数的代数形式的加、减运算及其几何意义.

学习过程

一、课前准备

(预习教材P66~ P67,找出疑惑之处)

复习1:试判断下列复数在复平面中落在哪象限?并画出其对应的向量.

复习2:求复数的模

二、新课导学

※ 学习探究

探究任务一:复数代数形式的加减运算

规定:复数的加法法则如下:

设,是任意两个复数,那么。

很明显,两个复数的和仍然是 .

问题:复数的加法满足交换律、结合律吗?

新知:对于任意,有

探究任务二:复数加法的几何意义

问题:复数与复平面内的向量有一一对应的关系.我们讨论过向量加法的几何意义,你能由此出发讨论复数加法的几何意义吗?

由平面向量的坐标运算,有==( )

新知:

复数加法的几何意义:复数的加法可以按照向量的加法来进行(满足平行四边形、三角形法则)

试试:计算

(1)=

(2)=

(3)=

(4)=

反思:复数的加法运算即是:

探究任务三:复数减法的几何意义

问题:复数是否有减法?如何理解复数的减法?

类比实数集中减法的意义,我们规定,复数的减法是加法的逆运算.

新知:复数的减法法则为:

由此可见,两个复数的差是一个确定的复数.

复数减法的几何意义:复数的减法运算也可以按向量的减法来进行.

※ 典型例题

例1 计算

变式:计算

(1)(2)

(3)

小结:

两复数相加减,结果是实部、虚部分别相加减.

例2 已知平行四边形OABC的三个顶点O、A、C对应的复数分别为0,,,试求:

(1)表示的复数;(2)表示的复数;

(3)B点对应的复数.

变式: ABCD是复平面内的平行四边形,A,B,C三点对应的复数分别是,求点D对应的复数.

小结:减法运算的实质为终点复数减去起点复数,即:

※ 动手试试

练1. 计算:(1);(2);

(3);

(4)

练2. 在复平面内,复数与对应的向量分别是与,其中是原点,求向量,对应的复数.

三、总结提升

※ 学习小结

两复数相加减,结果是实部、虚部分别相加减,复数的加减运算都可以按照向量的加减法进行.

※ 知识拓展

复数的四则运算类似于多项式的四则运算,此时含有虚数单位的看作一类同类项,不含的看作另一类同类项,分别合并即可.

学习评价

※ 自我评价 你完成本节导学案的情况为( ).

A. 很好 B. 较好 C. 一般 D. 较差

※ 当堂检测(时量:5分钟 满分:10分)计分:

1. 是复数为纯虚数的( )

A.充分非必要条件 B.必要非充分条件

C.充分必要条件 D.既非充分也非必要条件

2. 设O是原点,向量,对应的复数分别为,,那么向量对应的复数是( )

A. B. C. D.

3. 当时,复数在复平面内对应的点位于( )

A.第一象限 B.第二象限

C.第三象限 D.第四象限

4. 在复平面内表示的点在第 象限.

5. 已知,点和点关于实轴对称,点和点关于虚轴对称,点和点关于原点对称,则= ;= ;=

课后作业

计算:

(1);(2);

(3);

(4)

2. 如图的向量对应的复数是,试作出下列运算的结果对应的向量:

(1);(2);(3)

§3.2.2 复数代数形式的乘除运算

学习目标

1. 理解共轭复数的概念;

2. 掌握复数的代数形式的乘、除运算.

学习过程

一、课前准备

(预习教材P68~ P70,找出疑惑之处)

复习1:计算(1)

(2)

(3)

复习2:计算:

=

=

=

二、新课导学

※ 学习探究

探究任务一:复数代数形式的乘法运算

规定,复数的乘法法则如下:

设,是任意两个复数,那么

=

即:两个复数相乘,类似于两个多项式相乘,只要在所得的结果中把换成,并且把实部与虚部分别合并即可.

问题:复数的乘法是否满足交换律、结合律以及乘法对加法的分配律?

试试:计算(1)

(2)

(3)

(4)

新知:对于任意,有

反思:复数的四则运算类似于多项式的四则运算,也满足其在实数集上的运算律.

探究任务二:共轭复数

新知:当两个复数的实部相等,虚部互为相反数时,这两个复数叫做互为共轭复数。虚部不等于0的两个共轭复数也叫做共轭虚数.

试试:的共轭复数为

的共轭复数为

的共轭复数为

问:若是共轭复数,那么(1)在复平面内,它们所对应的点的位置关系为:

(2)是一个怎样的数?

探究任务三:复数的除法法则

※ 典型例题

例1 计算:

(1); (2)

变式:计算:

(1);(2);

(3)

小结:复数的乘法运算类似于实数集上的乘法运算.

例2 计算(1);

(2)

变式:计算(1),(2)

小结:复数的除法运算类似于实数集上的除法运算。

※ 动手试试

练1. 计算:(1)

练2. 计算:(1), (2), (3)

三、总结提升

※ 学习小结

1. 复数的乘除运算;

2. 共轭复数的定义.

※ 知识拓展

具有周期性,即:;;;

;

学习评价

※ 自我评价 你完成本节导学案的情况为( ).

A. 很好 B. 较好 C. 一般 D. 较差

※ 当堂检测(时量:5分钟 满分:10分)计分:

1. 复数的共轭复数是( )

A. B. C. D.

2. 复数的值是( )

A. B. C. D.1

3. 如果复数的实部和虚部互为相反数,那么实数的值为( )

A. B.2 C. D.

4.若,则的值为

5. 若复数满足,则的值为

课后作业

计算:

(1);(2)

(3);(4)

2. 已知是关于的方程的一个根,求实数的值.

第三章 数系的扩充与复数的引入(复习课)

学习目标

掌握复数的的概念,复数的几何意义以及复数的四则运算.

学习过程

一、课前准备

(预习教材P72找出疑惑之处)

复习1:复数集C、实数集R、有理数集Q、整数集Z和自然数集N之间的关系为:

复习2:已知,,,求.

二、新课导学

※ 学习探究

探究任务:复数这一章的知识结构

问题:数系是如何扩充的?本章知识结构是什么?

新知:

试试:若,且为纯虚数,求实数的值.

变式:(1)对应的点在复平面的下方(不包括实轴),求的取值范围.(2)对应的点在直线,求实数的值.

反思:若复数是实数,则

是虚数,则 ;是纯虚数,则 ;

其模为 ;其共轭复数为 .

若,则 .

※ 典型例题

例1 已知,复数,当为何值时,

(1)?(2)是纯虚数?(3)对应的点位于复平面第二象限?(4)对应的点在直线上?

变式:已知,其中是实数,是虚数单位,则=

小结:掌握复数分类是解此题的关键.在计算时,切不可忘记复数为纯虚数的一个必要条件是,计算中分母不为0也不可忽视.

例2 设存在复数同时满足下列条件:

(1)在复平面内对应的点位于第二象限;

(2);试求的取值范围

变式:已知复数满足,求复数

小结:复数问题实数化是解决复数问题的主要方法,其转化的依据主要就是复数相等的充要条件.基本思路是:设出复数的代数形式,由复数相等得到两个实数等式所组成的方程组,从而可以确定两个独立的基本量.

例3 在复平面内

(1)复数,(2)满足的复数,对应的点的轨迹分别是什么?

※ 动手试试

练1. 已知复数,当实数取什么值时,复数是(1)零;(2)虚数;(3)纯虚数;(4)复平面内第二、四象限角平分线上的点对应的复数.

练2. 若,则实数的值(或范围)是 .

三、总结提升

※ 学习小结

复数问题实数化是解决复数问题最基本的也是最重要的思想方法,其转化的依据主要就是复数相等的充要条件.基本思路是:设出复数的代数形式,由复数相等可以得到两个实数等式所组成的方程组,从而可以确定两个独立的基本量.根据复数相等一般可解决如下问题:(1)解复数方程;(2)方程有解时系数的值;(3)求轨迹问题.

※ 知识拓展

学习评价

※ 自我评价 你完成本节导学案的情况为( ).

A. 很好 B. 较好 C. 一般 D. 较差

※ 当堂检测(时量:5分钟 满分:10分)计分:

1. 设,,则在复平面内对应的点( )

A.第一象限 B.第二象限

C.第三象限 D.第四象限

2. 等于( )

A. B. C. D.2

3. 复数的值是( )

A. B. C. D.

4.复数的实部是 ,虚部是

5. 的值是

课后作业

1. 已知,求及.

2. 设是虚数,是实数,且(1)求的值以及的实部的取值范围;

(2)若,求证为纯虚数.

学习目标

理解数系的扩充是与生活密切相关的,明白复数及其相关概念.

学习过程

一、课前准备

(预习教材P60~ P62,找出疑惑之处)

复习1:实数系、数系的扩充脉络是:

→ → → ,

用集合符号表示为:

复习2:判断下列方程在实数集中的解的个数(引导学生回顾根的个数与的关系):

(1) (2)

(3) (4)

二、新课导学

※ 学习探究

探究任务一:复数的定义

问题:方程的解是什么?

为了解决此问题,我们定义,把新数添进实数集中去,得到一个新的数集,那么此方程在这个数集中就有解为 .

新知:形如的数叫做复数,通常记为(复数的代数形式),其中叫虚数单位,叫实部,叫虚部,数集叫做复数集.

试试:下列数是否是复数,试找出它们各自的实部和虚部。

,,,,,,,0

反思:形如 的数叫做复数,其中 和 都是实数,其中 叫做复数的实部, 叫做复数的虚部.

对于复数当且仅当 时,它是实数;当 时,它是虚数;当 时,它是纯虚数;

探究任务二:复数的相等

若两个复数与的实部与虚部分别 ,即: , .则说这两个复数相等.

= ;

=0 .

注意:两复数 比较大小.

※ 典型例题

例1 实数取什么值时,复数是(1)实数?(2)虚数?(3)纯虚数?

变式:已知复数,试求实数分别取什么值时,分别为(1)实数?(2)虚数?(3)纯虚数?

小结:数集的关系:

例2已知复数与相等,且的实部、虚部分别是方程的两根,试求:的值.

变式:设复数,则为纯虚数的必要不充分条件是( )

A. B.且

C.且 D.且

小结:复数、虚数、纯虚数的概念及它们之间的关系及两复数相等的充要条件.

※ 动手试试

练1. 若,求的值.

练2. 已知是虚数单位,复数,当取何实数时,是:

(1)实数;(2) 虚数;(3)纯虚数;(4)零.

三、总结提升

※ 学习小结

1. 复数的有关概念;

2. 两复数相等的充要条件;

3. 数集的扩充.

※ 知识拓展

复数系是在实数系的基础上扩充而得到的.数系扩充的过程体现了实际需求与数学内部的矛盾(数的运算规则、方程求根)对数学发展的推动作用,同时也体现了人类理性思维的作用.

学习评价

※ 自我评价 你完成本节导学案的情况为( ).

A. 很好 B. 较好 C. 一般 D. 较差

※ 当堂检测(时量:5分钟 满分:10分)计分:

1. 实数取什么数值时,复数是实数( )

A.0 B. C. D.

2. 如果复数与的和是纯虚数,则有( )

A.且

B.且

C.且

D.且

3. 如果为实数,那么实数的值为( )

A.1或 B.或2

C.1或2 D.或

4.若是纯虚数,则实数的值是

5. 若,则实数

= ;= .

课后作业

求适合下列方程的实数与的值:

(1)

(2)

2. 符合下列条件的复数一定存在吗 若存在,请举出例子;若不存在,请说明理由.

(1)实部为的虚数

(2)虚部为的虚数

(3)虚部为的纯虚数

§3.1.2 复数的几何意义

学习目标

理解复数与复平面内的点、平面向量是一一对应的,能根据复数的代数形式描出其对应的点及向量.

学习过程

一、课前准备

(预习教材P62~ P64,找出疑惑之处)

复习1:复数,当取何值时为实数、虚数、纯虚数?

复习2:若,试求的值,(呢?)

二、新课导学

※ 学习探究

探究任务一:复平面

问题:我们知道,实数与数轴上的点一一对应,因此,实数可用数轴上的点来表示.类比实数的几何意义,复数的几何意义是什么呢?

分析复数的代数形式,因为它是由实部和虚部同时确定,即有顺序的两实数,不难想到有序实数对或点的坐标.

结论:复数与平面内的点或序实数一一对应.

新知:

1.复平面:以轴为实轴, 轴为虚轴建立直角坐标系,得到的平面叫复平面.

复数与复平面内的点一一对应.

显然,实轴上的点都表示实数;除原点外,虚轴上的点都表示纯虚数.

复数的几何意义:

复数复平面内的点;

复数平面向量;

复平面内的点平面向量.

注意:人们常将复数说成点或向量,规定相等的向量表示同一复数.

复数的模

向量的模叫做复数的模,记作或.如果,那么是一个实数,它的模等于(就是的绝对值),由模的定义知:

试试:复平面内的原点表示 ,实轴上的点表示 ,虚轴上的点表示 ,点表示复数

反思:复数集C和复平面内所有的点所成的集合是一一对应的.

※ 典型例题

例1在复平面内描出复数,,,,,,,0分别对应的点.

变式:说出图中复平面内各点所表示的复数(每个小正方格的边长为1).

小结:

复数复平面内的点.

例2已知复数,试求实数分别取什么值时,对应的点(1)在实轴上;(2)位于复平面第一象限;(3)在直线上;(4)在上半平面(含实轴)

变式:若复数表示的点(1)在虚轴上,求实数的取值;(2)在右半平面呢?

小结:复数平面向量.

※ 动手试试

练1. 在复平面内画出所对应的向量.

练2. 在复平面内指出与复数,,,对应的点,,,.试判断这4个点是否在同一个圆上 并证明你的结论.

三、总结提升

※ 学习小结

1. 复平面的定义;

2. 复数的几何意义;

3.复数的模.

※ 知识拓展

学习评价

※ 自我评价 你完成本节导学案的情况为( ).

A. 很好 B. 较好 C. 一般 D. 较差

※ 当堂检测(时量:5分钟 满分:10分)计分:

1. 下列命题(1)复平面内,纵坐标轴上的单位是(2)任何两个复数都不能比较大小(3)任何数的平方都不小于0(4)虚轴上的点表示的都是纯虚数(5)实数是复数(6)虚数是复数(7)实轴上的点表示的数都是实数.其中正确的个数是( )

A.3 B.4 C.5 D.6

2. 对于实数,下列结论正确的是( )

A.是实数 B.是虚数

C.是复数 D.

3. 复平面上有点A,B其对应的复数分别为和,O为原点,那么是是( )

A.直角三角形 B.等腰三角形

C.等腰直角三角形 D.正三角形

4. 若,则

5. 如果P是复平面内表示复数的点,分别指出下列条件下点P的位置:

(1) (2)

(3) (4)

课后作业

1.实数取什么值时,复平面内表示复数的点(1)位于第四象限?(2)位于第一、三象限?(3)位于直线上?

2. 在复平面内,O是原点,向量对应的复数是(1)如果点A关于实轴的对称点为点B,求向量对应的复数.(2)如果(1)中点B关于虚轴的对称点为点C,求点C对应的复数.

§3.2.1 复数代数形式的加减运算及其几何意义

学习目标

掌握复数的代数形式的加、减运算及其几何意义.

学习过程

一、课前准备

(预习教材P66~ P67,找出疑惑之处)

复习1:试判断下列复数在复平面中落在哪象限?并画出其对应的向量.

复习2:求复数的模

二、新课导学

※ 学习探究

探究任务一:复数代数形式的加减运算

规定:复数的加法法则如下:

设,是任意两个复数,那么。

很明显,两个复数的和仍然是 .

问题:复数的加法满足交换律、结合律吗?

新知:对于任意,有

探究任务二:复数加法的几何意义

问题:复数与复平面内的向量有一一对应的关系.我们讨论过向量加法的几何意义,你能由此出发讨论复数加法的几何意义吗?

由平面向量的坐标运算,有==( )

新知:

复数加法的几何意义:复数的加法可以按照向量的加法来进行(满足平行四边形、三角形法则)

试试:计算

(1)=

(2)=

(3)=

(4)=

反思:复数的加法运算即是:

探究任务三:复数减法的几何意义

问题:复数是否有减法?如何理解复数的减法?

类比实数集中减法的意义,我们规定,复数的减法是加法的逆运算.

新知:复数的减法法则为:

由此可见,两个复数的差是一个确定的复数.

复数减法的几何意义:复数的减法运算也可以按向量的减法来进行.

※ 典型例题

例1 计算

变式:计算

(1)(2)

(3)

小结:

两复数相加减,结果是实部、虚部分别相加减.

例2 已知平行四边形OABC的三个顶点O、A、C对应的复数分别为0,,,试求:

(1)表示的复数;(2)表示的复数;

(3)B点对应的复数.

变式: ABCD是复平面内的平行四边形,A,B,C三点对应的复数分别是,求点D对应的复数.

小结:减法运算的实质为终点复数减去起点复数,即:

※ 动手试试

练1. 计算:(1);(2);

(3);

(4)

练2. 在复平面内,复数与对应的向量分别是与,其中是原点,求向量,对应的复数.

三、总结提升

※ 学习小结

两复数相加减,结果是实部、虚部分别相加减,复数的加减运算都可以按照向量的加减法进行.

※ 知识拓展

复数的四则运算类似于多项式的四则运算,此时含有虚数单位的看作一类同类项,不含的看作另一类同类项,分别合并即可.

学习评价

※ 自我评价 你完成本节导学案的情况为( ).

A. 很好 B. 较好 C. 一般 D. 较差

※ 当堂检测(时量:5分钟 满分:10分)计分:

1. 是复数为纯虚数的( )

A.充分非必要条件 B.必要非充分条件

C.充分必要条件 D.既非充分也非必要条件

2. 设O是原点,向量,对应的复数分别为,,那么向量对应的复数是( )

A. B. C. D.

3. 当时,复数在复平面内对应的点位于( )

A.第一象限 B.第二象限

C.第三象限 D.第四象限

4. 在复平面内表示的点在第 象限.

5. 已知,点和点关于实轴对称,点和点关于虚轴对称,点和点关于原点对称,则= ;= ;=

课后作业

计算:

(1);(2);

(3);

(4)

2. 如图的向量对应的复数是,试作出下列运算的结果对应的向量:

(1);(2);(3)

§3.2.2 复数代数形式的乘除运算

学习目标

1. 理解共轭复数的概念;

2. 掌握复数的代数形式的乘、除运算.

学习过程

一、课前准备

(预习教材P68~ P70,找出疑惑之处)

复习1:计算(1)

(2)

(3)

复习2:计算:

=

=

=

二、新课导学

※ 学习探究

探究任务一:复数代数形式的乘法运算

规定,复数的乘法法则如下:

设,是任意两个复数,那么

=

即:两个复数相乘,类似于两个多项式相乘,只要在所得的结果中把换成,并且把实部与虚部分别合并即可.

问题:复数的乘法是否满足交换律、结合律以及乘法对加法的分配律?

试试:计算(1)

(2)

(3)

(4)

新知:对于任意,有

反思:复数的四则运算类似于多项式的四则运算,也满足其在实数集上的运算律.

探究任务二:共轭复数

新知:当两个复数的实部相等,虚部互为相反数时,这两个复数叫做互为共轭复数。虚部不等于0的两个共轭复数也叫做共轭虚数.

试试:的共轭复数为

的共轭复数为

的共轭复数为

问:若是共轭复数,那么(1)在复平面内,它们所对应的点的位置关系为:

(2)是一个怎样的数?

探究任务三:复数的除法法则

※ 典型例题

例1 计算:

(1); (2)

变式:计算:

(1);(2);

(3)

小结:复数的乘法运算类似于实数集上的乘法运算.

例2 计算(1);

(2)

变式:计算(1),(2)

小结:复数的除法运算类似于实数集上的除法运算。

※ 动手试试

练1. 计算:(1)

练2. 计算:(1), (2), (3)

三、总结提升

※ 学习小结

1. 复数的乘除运算;

2. 共轭复数的定义.

※ 知识拓展

具有周期性,即:;;;

;

学习评价

※ 自我评价 你完成本节导学案的情况为( ).

A. 很好 B. 较好 C. 一般 D. 较差

※ 当堂检测(时量:5分钟 满分:10分)计分:

1. 复数的共轭复数是( )

A. B. C. D.

2. 复数的值是( )

A. B. C. D.1

3. 如果复数的实部和虚部互为相反数,那么实数的值为( )

A. B.2 C. D.

4.若,则的值为

5. 若复数满足,则的值为

课后作业

计算:

(1);(2)

(3);(4)

2. 已知是关于的方程的一个根,求实数的值.

第三章 数系的扩充与复数的引入(复习课)

学习目标

掌握复数的的概念,复数的几何意义以及复数的四则运算.

学习过程

一、课前准备

(预习教材P72找出疑惑之处)

复习1:复数集C、实数集R、有理数集Q、整数集Z和自然数集N之间的关系为:

复习2:已知,,,求.

二、新课导学

※ 学习探究

探究任务:复数这一章的知识结构

问题:数系是如何扩充的?本章知识结构是什么?

新知:

试试:若,且为纯虚数,求实数的值.

变式:(1)对应的点在复平面的下方(不包括实轴),求的取值范围.(2)对应的点在直线,求实数的值.

反思:若复数是实数,则

是虚数,则 ;是纯虚数,则 ;

其模为 ;其共轭复数为 .

若,则 .

※ 典型例题

例1 已知,复数,当为何值时,

(1)?(2)是纯虚数?(3)对应的点位于复平面第二象限?(4)对应的点在直线上?

变式:已知,其中是实数,是虚数单位,则=

小结:掌握复数分类是解此题的关键.在计算时,切不可忘记复数为纯虚数的一个必要条件是,计算中分母不为0也不可忽视.

例2 设存在复数同时满足下列条件:

(1)在复平面内对应的点位于第二象限;

(2);试求的取值范围

变式:已知复数满足,求复数

小结:复数问题实数化是解决复数问题的主要方法,其转化的依据主要就是复数相等的充要条件.基本思路是:设出复数的代数形式,由复数相等得到两个实数等式所组成的方程组,从而可以确定两个独立的基本量.

例3 在复平面内

(1)复数,(2)满足的复数,对应的点的轨迹分别是什么?

※ 动手试试

练1. 已知复数,当实数取什么值时,复数是(1)零;(2)虚数;(3)纯虚数;(4)复平面内第二、四象限角平分线上的点对应的复数.

练2. 若,则实数的值(或范围)是 .

三、总结提升

※ 学习小结

复数问题实数化是解决复数问题最基本的也是最重要的思想方法,其转化的依据主要就是复数相等的充要条件.基本思路是:设出复数的代数形式,由复数相等可以得到两个实数等式所组成的方程组,从而可以确定两个独立的基本量.根据复数相等一般可解决如下问题:(1)解复数方程;(2)方程有解时系数的值;(3)求轨迹问题.

※ 知识拓展

学习评价

※ 自我评价 你完成本节导学案的情况为( ).

A. 很好 B. 较好 C. 一般 D. 较差

※ 当堂检测(时量:5分钟 满分:10分)计分:

1. 设,,则在复平面内对应的点( )

A.第一象限 B.第二象限

C.第三象限 D.第四象限

2. 等于( )

A. B. C. D.2

3. 复数的值是( )

A. B. C. D.

4.复数的实部是 ,虚部是

5. 的值是

课后作业

1. 已知,求及.

2. 设是虚数,是实数,且(1)求的值以及的实部的取值范围;

(2)若,求证为纯虚数.