人教统编版高中历史必修中外历史纲要上第9课 两宋的政治和军事 课件(共17张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教统编版高中历史必修中外历史纲要上第9课 两宋的政治和军事 课件(共17张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-10-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

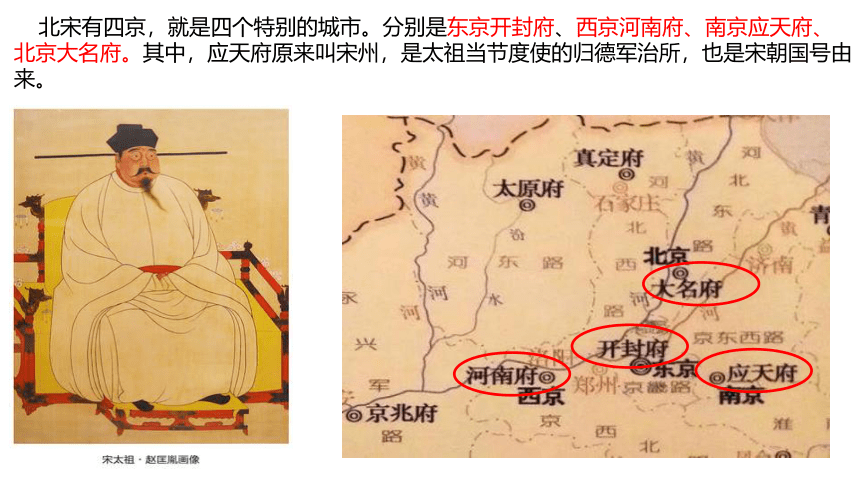

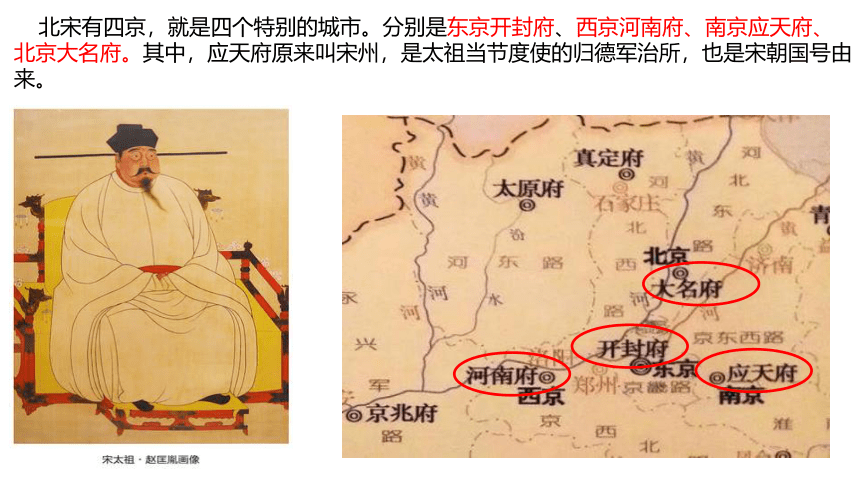

北宋有四京,就是四个特别的城市。分别是东京开封府、西京河南府、南京应天府、北京大名府。其中,应天府原来叫宋州,是太祖当节度使的归德军治所,也是宋朝国号由来。

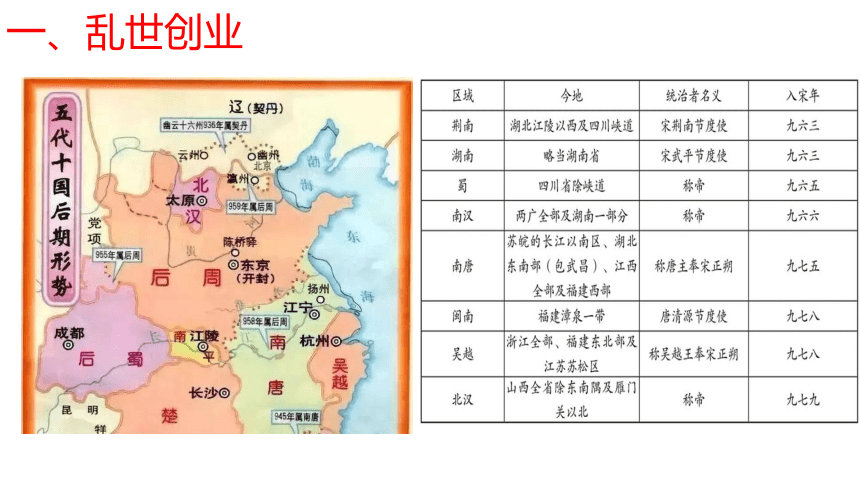

一、乱世创业

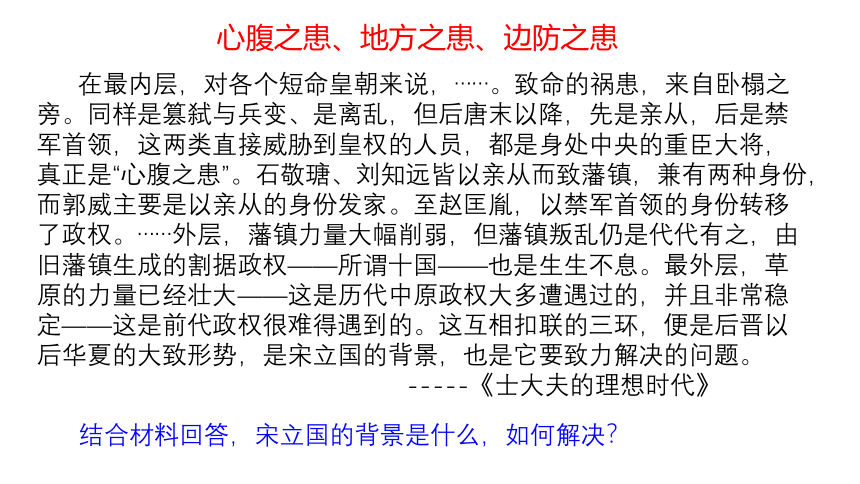

在最内层,对各个短命皇朝来说,……。致命的祸患,来自卧榻之旁。同样是篡弑与兵变、是离乱,但后唐末以降,先是亲从,后是禁军首领,这两类直接威胁到皇权的人员,都是身处中央的重臣大将,真正是“心腹之患”。石敬瑭、刘知远皆以亲从而致藩镇,兼有两种身份,而郭威主要是以亲从的身份发家。至赵匡胤,以禁军首领的身份转移了政权。……外层,藩镇力量大幅削弱,但藩镇叛乱仍是代代有之,由旧藩镇生成的割据政权——所谓十国——也是生生不息。最外层,草原的力量已经壮大——这是历代中原政权大多遭遇过的,并且非常稳定——这是前代政权很难得遇到的。这互相扣联的三环,便是后晋以后华夏的大致形势,是宋立国的背景,也是它要致力解决的问题。

-----《士大夫的理想时代》

结合材料回答,宋立国的背景是什么,如何解决?

心腹之患、地方之患、边防之患

一、乱世创业

宋太祖:“天下自唐季以来,数十年间帝王凡易十姓,兵革不息,苍生涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家建长久之计,其道如何?”

赵普:“唐季以来,战斗不息,国家不安者,其故非他,节镇太重,君弱臣强而已矣。今所以制之,无他奇巧也,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣。”宋太祖:“卿勿复言,吾已喻矣!”

——司马光《涑水纪闻》卷一

明刘俊《雪夜访普图》

“乾德初,帝因晚朝与守信等饮酒,酒酣,帝曰:‘我非尔曹不及此,然吾为天子,殊不若为节度使之乐,吾终夕未尝安枕而卧’。守信等顿首曰‘今天命已定,谁复敢有异心,陛下何为出言耶?’帝曰:‘人孰不欲富贵,一旦有以黄袍加汝之身,虽欲不为,其可得乎。’..帝曰:‘人生驹过隙尔,不如多积金、市田宅以遗子孙,歌儿舞女以终天年,君臣之间无所猜嫌,不亦善乎。’守信谢曰:‘陛下念及此,所谓生死而骨肉也。’明日,皆称病,乞解兵权,帝从之。”

——《续资治通鉴长编》卷2

他首先排除禁军中异己的重要将领李重进等,并撤销“殿前都点检”一类的要职,改以其弟匡义(后改名光义)为殿前都虞候,统领禁军。

(一)除“心腹之患”

1、整顿禁军

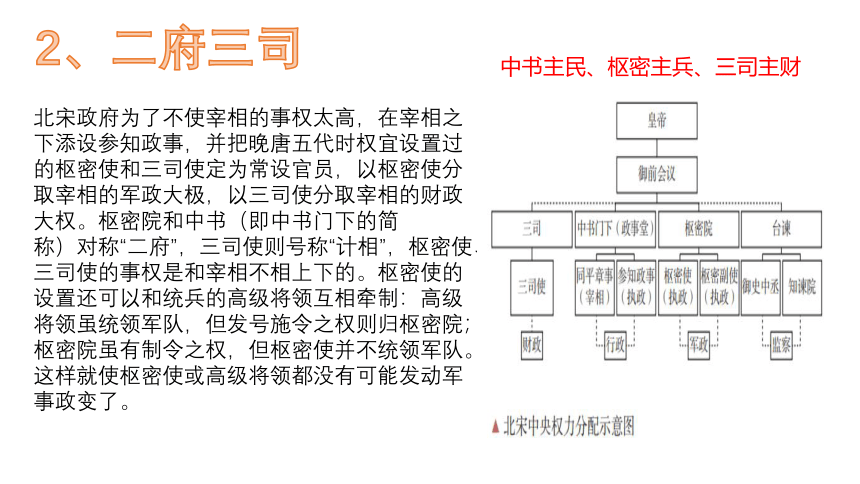

北宋政府为了不使宰相的事权太高,在宰相之下添设参知政事,并把晚唐五代时权宜设置过的枢密使和三司使定为常设官员,以枢密使分取宰相的军政大极,以三司使分取宰相的财政大权。枢密院和中书(即中书门下的简

称)对称“二府”,三司使则号称“计相”,枢密使、三司使的事权是和宰相不相上下的。枢密使的设置还可以和统兵的高级将领互相牵制:高级将领虽统领军队,但发号施令之权则归枢密院;枢密院虽有制令之权,但枢密使并不统领军队。这样就使枢密使或高级将领都没有可能发动军事政变了。

2、二府三司

中书主民、枢密主兵、三司主财

(一)除“地方之患”

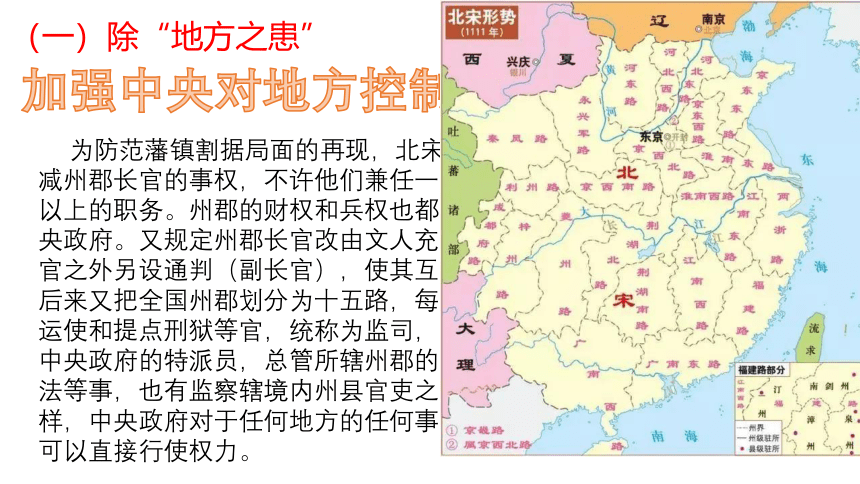

为防范藩镇割据局面的再现,北宋政府削减州郡长官的事权,不许他们兼任一个州郡以上的职务。州郡的财权和兵权也都收归中央政府。又规定州郡长官改由文人充任,长官之外另设通判(副长官),使其互相牵制。后来又把全国州郡划分为十五路,每路设转运使和提点刑狱等官,统称为监司,等于是中央政府的特派员,总管所辖州郡的财赋司法等事,也有监察辖境内州县官吏之权。这样,中央政府对于任何地方的任何事务,都可以直接行使权力。

《文献通考》记载:“太祖、太宗平一海内,惩累朝藩镇跋扈,尽收天下劲兵……兵无常帅,帅无常师;内外相维,上下相制,等级相轧……是以天下晏然,逾百年而无犬吠之惊,此制兵得其道也。”

加强中央对地方控制

最具象征性的成果是完善和扩充了科举制度。太祖时每年科举只有数十人中举,太宗时一下扩充到几百人。而且设定了皇帝最后亲自主考的殿试制度,使皇帝选拔候补官僚这个科举制度的理念得以实现。后来殿试没有落榜生,成为仅是排序的一个考试。但是这个顺序对于当官以后的升进等影响很大,是一个赋予考生名誉、培养忠诚心的非常巧妙的制度。……他们具有维护给予自己荣华富贵王朝体制的保守心理。……

太宗陆续淘汰了各地的武人节度使,换成文人官僚。对文官虽然不可能期待什么战斗指挥能力,但是通过扩充驻屯都城的禁军,补充了这些不足。这个举措,等于是把由征伐各地军阀的军队改编成国防军。

——《中国思想与宗教的奔流宋朝》

文人政治

心腹之患

地方之患

边防之患

太宗常谓侍臣曰:“国若无内患,必有外忧,若无外忧,必有内患。外忧不过边事,皆可预为防之。惟奸邪无状,若为内患,深可惧焉。帝王合当用心与此”

—《杨文公谈苑》

内患

外忧

探究:北宋初年所采取了一系列政治军事上的措施,有何特点,赵宋是否可以高枕无忧?

强干弱枝

分化事权

崇文抑武

守内虚外

特点:

景德〈真宗年号,公元1004—1007年〉七百余万缗。仁宗时,一千二百余万缗、“养兵”、“宗室吏员冗禄”〈真宗时,九百七十八万五千缗。仁宗时,一千二百万缗。〉治平视皇祐〈仁宗年号〉,增十之三。元祐〈哲宗年号〉则一倍皇祐,四倍景德)三项,其数都日有加增。

——黄仁宇《中国大历史》

本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权。兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡遂日就困弱,靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。

-----《朱子语类》

宋初务弱外兵。其后中央的军政,不加整顿,禁军也弄得很腐败。番戍原是叫兵士习劳的意思;然而不熟悉戍守地方的形势,以致遇有战事,毫无用处(西夏造反的时候,陕西屯兵数十万,然而缓急时候,仍旧要倚仗民兵。后来就大签乡民为兵,弄得十分骚扰);倒反借此要索衣粮,看得出戍一次,是一个要钱的机会。又历代厢军升为禁军的很多;每遇荒年,又把招兵看做救荒的政策,于是兵数骤增。

削弱了军队的战斗力,边患迭起

“冗官、冗兵、冗费”状况,

二、危中守业

(一)外患之危——钱财换和平

宋太祖(960-976)

宋辽关系

宋夏关系

宋太祖(960-976)

防御

夏国公称号

宋太宗(976-997)

进攻失败,由攻转防

战

宋真宗(998-1022)

澶渊之盟

宋仁宗(1023-1063)

宋夏和议

每年的无偿经济援助,防止了契丹对宋朝的侵略。从这个意义上说,这个援助其实并不是“无偿”。

——《中国思想与宗教的奔流宋朝》

契丹使朝聘图?《景德四图》之一,描绘的是辽(契丹)使节团访问开封宫廷的场面。为祝两国的友好与和平而作

(二)危中守业

(二)内患之危——变法图强

后天下之乐而乐

先天下之忧而忧

居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧也。;然则何时而乐耶?其必曰:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐欤。然则何时而乐耶?其必曰:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐欤。

——范仲淹《岳阳楼记》

1、王安石变法背景:

(1)庆历新政(庆历三年,1043年)

(2)三冗造成的积贫积弱

宗旨:整顿官僚机构结局

结果:遭到官僚集团抵制而失败。

终于有一辈以天下为己任的秀才们出来带着宗教的热忱,要求对此现实世界大展抱负。于是上下呼应,宋朝的变法运动,遂如风起浪涌般不可遏抑。

——《国史大纲》

王安石(

1021—1086)

字介甫。北宋著名的文学家、政治家和改革家。

神宗治世期间,最初改元选定的年号是“熙宁”二字。“熙”是明亮的意思,“宁”是安宁的意思。这个年号包含了神宗超越父皇、改革国政的决心。熙宁二年(1069),王安石升任参知政事,兼任特别设立的制置三司条例司长官,开始实行改革。制置三司条例司从已经惯例化的官僚体系中破格选拔了一批年轻有为的官僚们组成。其中除了王安石的心腹吕惠卿以外,还有程颢、苏辙等后来转为批判派的人才。从这里也能看出刚开始时,改革是广大有识之士的共同志向。

司马光认为王安石当政,“则太平可立致,生民咸被其泽”。

(二)内患之危——变法图强

2、王安石变法的内容

“修吾政刑,使将吏称职,财谷富,兵强而已。”

——《宋会要辑稿》食货

3、王安石变法的评价

然州郡一齐困弱,靖康之祸,寇盗所过,莫不溃散,亦是失斟酌所致。又如熙宁变法,亦是当苟且惰弛之余,势有不容己者,但变之自不中道。

——《朱子语类》卷二四

成效:

王安石变法一定程度上达到了富国目的,增加大笔收入。

不足:

强兵的效果并不明显,北宋与西夏开战,又以失败告终。

一些措施在执行过程中加重了人民的负担,也引起激烈争议。

统治集团内部的分裂日益严重,北宋逐渐走向衰亡。

三、偏居失业

生当作人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东。

——李清照

“靖康之变”:1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,两位皇帝徽宗、钦宗被俘虏北去,史称“靖康之变”。

南宋建立:赵构在应天府称皇帝,后定都临安,史称南宋。赵构就是宋高宗

严复说:“若论人心政俗之变,则赵宋一代历史最宜究心。中国所以成为今日现象者,为恶为善,姑不具论,而为宋人所造就,什八九可断言也。”

陈寅恪以为:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。后渐衰微,终必复振。”

北宋有四京,就是四个特别的城市。分别是东京开封府、西京河南府、南京应天府、北京大名府。其中,应天府原来叫宋州,是太祖当节度使的归德军治所,也是宋朝国号由来。

一、乱世创业

在最内层,对各个短命皇朝来说,……。致命的祸患,来自卧榻之旁。同样是篡弑与兵变、是离乱,但后唐末以降,先是亲从,后是禁军首领,这两类直接威胁到皇权的人员,都是身处中央的重臣大将,真正是“心腹之患”。石敬瑭、刘知远皆以亲从而致藩镇,兼有两种身份,而郭威主要是以亲从的身份发家。至赵匡胤,以禁军首领的身份转移了政权。……外层,藩镇力量大幅削弱,但藩镇叛乱仍是代代有之,由旧藩镇生成的割据政权——所谓十国——也是生生不息。最外层,草原的力量已经壮大——这是历代中原政权大多遭遇过的,并且非常稳定——这是前代政权很难得遇到的。这互相扣联的三环,便是后晋以后华夏的大致形势,是宋立国的背景,也是它要致力解决的问题。

-----《士大夫的理想时代》

结合材料回答,宋立国的背景是什么,如何解决?

心腹之患、地方之患、边防之患

一、乱世创业

宋太祖:“天下自唐季以来,数十年间帝王凡易十姓,兵革不息,苍生涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家建长久之计,其道如何?”

赵普:“唐季以来,战斗不息,国家不安者,其故非他,节镇太重,君弱臣强而已矣。今所以制之,无他奇巧也,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣。”宋太祖:“卿勿复言,吾已喻矣!”

——司马光《涑水纪闻》卷一

明刘俊《雪夜访普图》

“乾德初,帝因晚朝与守信等饮酒,酒酣,帝曰:‘我非尔曹不及此,然吾为天子,殊不若为节度使之乐,吾终夕未尝安枕而卧’。守信等顿首曰‘今天命已定,谁复敢有异心,陛下何为出言耶?’帝曰:‘人孰不欲富贵,一旦有以黄袍加汝之身,虽欲不为,其可得乎。’..帝曰:‘人生驹过隙尔,不如多积金、市田宅以遗子孙,歌儿舞女以终天年,君臣之间无所猜嫌,不亦善乎。’守信谢曰:‘陛下念及此,所谓生死而骨肉也。’明日,皆称病,乞解兵权,帝从之。”

——《续资治通鉴长编》卷2

他首先排除禁军中异己的重要将领李重进等,并撤销“殿前都点检”一类的要职,改以其弟匡义(后改名光义)为殿前都虞候,统领禁军。

(一)除“心腹之患”

1、整顿禁军

北宋政府为了不使宰相的事权太高,在宰相之下添设参知政事,并把晚唐五代时权宜设置过的枢密使和三司使定为常设官员,以枢密使分取宰相的军政大极,以三司使分取宰相的财政大权。枢密院和中书(即中书门下的简

称)对称“二府”,三司使则号称“计相”,枢密使、三司使的事权是和宰相不相上下的。枢密使的设置还可以和统兵的高级将领互相牵制:高级将领虽统领军队,但发号施令之权则归枢密院;枢密院虽有制令之权,但枢密使并不统领军队。这样就使枢密使或高级将领都没有可能发动军事政变了。

2、二府三司

中书主民、枢密主兵、三司主财

(一)除“地方之患”

为防范藩镇割据局面的再现,北宋政府削减州郡长官的事权,不许他们兼任一个州郡以上的职务。州郡的财权和兵权也都收归中央政府。又规定州郡长官改由文人充任,长官之外另设通判(副长官),使其互相牵制。后来又把全国州郡划分为十五路,每路设转运使和提点刑狱等官,统称为监司,等于是中央政府的特派员,总管所辖州郡的财赋司法等事,也有监察辖境内州县官吏之权。这样,中央政府对于任何地方的任何事务,都可以直接行使权力。

《文献通考》记载:“太祖、太宗平一海内,惩累朝藩镇跋扈,尽收天下劲兵……兵无常帅,帅无常师;内外相维,上下相制,等级相轧……是以天下晏然,逾百年而无犬吠之惊,此制兵得其道也。”

加强中央对地方控制

最具象征性的成果是完善和扩充了科举制度。太祖时每年科举只有数十人中举,太宗时一下扩充到几百人。而且设定了皇帝最后亲自主考的殿试制度,使皇帝选拔候补官僚这个科举制度的理念得以实现。后来殿试没有落榜生,成为仅是排序的一个考试。但是这个顺序对于当官以后的升进等影响很大,是一个赋予考生名誉、培养忠诚心的非常巧妙的制度。……他们具有维护给予自己荣华富贵王朝体制的保守心理。……

太宗陆续淘汰了各地的武人节度使,换成文人官僚。对文官虽然不可能期待什么战斗指挥能力,但是通过扩充驻屯都城的禁军,补充了这些不足。这个举措,等于是把由征伐各地军阀的军队改编成国防军。

——《中国思想与宗教的奔流宋朝》

文人政治

心腹之患

地方之患

边防之患

太宗常谓侍臣曰:“国若无内患,必有外忧,若无外忧,必有内患。外忧不过边事,皆可预为防之。惟奸邪无状,若为内患,深可惧焉。帝王合当用心与此”

—《杨文公谈苑》

内患

外忧

探究:北宋初年所采取了一系列政治军事上的措施,有何特点,赵宋是否可以高枕无忧?

强干弱枝

分化事权

崇文抑武

守内虚外

特点:

景德〈真宗年号,公元1004—1007年〉七百余万缗。仁宗时,一千二百余万缗、“养兵”、“宗室吏员冗禄”〈真宗时,九百七十八万五千缗。仁宗时,一千二百万缗。〉治平视皇祐〈仁宗年号〉,增十之三。元祐〈哲宗年号〉则一倍皇祐,四倍景德)三项,其数都日有加增。

——黄仁宇《中国大历史》

本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权。兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡遂日就困弱,靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。

-----《朱子语类》

宋初务弱外兵。其后中央的军政,不加整顿,禁军也弄得很腐败。番戍原是叫兵士习劳的意思;然而不熟悉戍守地方的形势,以致遇有战事,毫无用处(西夏造反的时候,陕西屯兵数十万,然而缓急时候,仍旧要倚仗民兵。后来就大签乡民为兵,弄得十分骚扰);倒反借此要索衣粮,看得出戍一次,是一个要钱的机会。又历代厢军升为禁军的很多;每遇荒年,又把招兵看做救荒的政策,于是兵数骤增。

削弱了军队的战斗力,边患迭起

“冗官、冗兵、冗费”状况,

二、危中守业

(一)外患之危——钱财换和平

宋太祖(960-976)

宋辽关系

宋夏关系

宋太祖(960-976)

防御

夏国公称号

宋太宗(976-997)

进攻失败,由攻转防

战

宋真宗(998-1022)

澶渊之盟

宋仁宗(1023-1063)

宋夏和议

每年的无偿经济援助,防止了契丹对宋朝的侵略。从这个意义上说,这个援助其实并不是“无偿”。

——《中国思想与宗教的奔流宋朝》

契丹使朝聘图?《景德四图》之一,描绘的是辽(契丹)使节团访问开封宫廷的场面。为祝两国的友好与和平而作

(二)危中守业

(二)内患之危——变法图强

后天下之乐而乐

先天下之忧而忧

居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧也。;然则何时而乐耶?其必曰:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐欤。然则何时而乐耶?其必曰:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐欤。

——范仲淹《岳阳楼记》

1、王安石变法背景:

(1)庆历新政(庆历三年,1043年)

(2)三冗造成的积贫积弱

宗旨:整顿官僚机构结局

结果:遭到官僚集团抵制而失败。

终于有一辈以天下为己任的秀才们出来带着宗教的热忱,要求对此现实世界大展抱负。于是上下呼应,宋朝的变法运动,遂如风起浪涌般不可遏抑。

——《国史大纲》

王安石(

1021—1086)

字介甫。北宋著名的文学家、政治家和改革家。

神宗治世期间,最初改元选定的年号是“熙宁”二字。“熙”是明亮的意思,“宁”是安宁的意思。这个年号包含了神宗超越父皇、改革国政的决心。熙宁二年(1069),王安石升任参知政事,兼任特别设立的制置三司条例司长官,开始实行改革。制置三司条例司从已经惯例化的官僚体系中破格选拔了一批年轻有为的官僚们组成。其中除了王安石的心腹吕惠卿以外,还有程颢、苏辙等后来转为批判派的人才。从这里也能看出刚开始时,改革是广大有识之士的共同志向。

司马光认为王安石当政,“则太平可立致,生民咸被其泽”。

(二)内患之危——变法图强

2、王安石变法的内容

“修吾政刑,使将吏称职,财谷富,兵强而已。”

——《宋会要辑稿》食货

3、王安石变法的评价

然州郡一齐困弱,靖康之祸,寇盗所过,莫不溃散,亦是失斟酌所致。又如熙宁变法,亦是当苟且惰弛之余,势有不容己者,但变之自不中道。

——《朱子语类》卷二四

成效:

王安石变法一定程度上达到了富国目的,增加大笔收入。

不足:

强兵的效果并不明显,北宋与西夏开战,又以失败告终。

一些措施在执行过程中加重了人民的负担,也引起激烈争议。

统治集团内部的分裂日益严重,北宋逐渐走向衰亡。

三、偏居失业

生当作人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东。

——李清照

“靖康之变”:1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,两位皇帝徽宗、钦宗被俘虏北去,史称“靖康之变”。

南宋建立:赵构在应天府称皇帝,后定都临安,史称南宋。赵构就是宋高宗

严复说:“若论人心政俗之变,则赵宋一代历史最宜究心。中国所以成为今日现象者,为恶为善,姑不具论,而为宋人所造就,什八九可断言也。”

陈寅恪以为:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。后渐衰微,终必复振。”

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进