人教版高中物理必修一2.5自由落体运动 教案

文档属性

| 名称 | 人教版高中物理必修一2.5自由落体运动 教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-10-12 08:07:10 | ||

图片预览

文档简介

2.5自由落体运动(教案)

〖教材分析〗

本节课是安排在匀变速直线运动后半部分,相当于是匀变速直线运动的应用与拓展。同时加强了物理与生活的联系。为后面学习曲线运动,平抛运动打下基础,所以起到一个承上启下的过渡作用。

〖学情分析〗

1、高一学生正值从初三到高中的过渡阶段,在学习方法上仍以初中记忆和模仿的学习方式为主,未能根据高中学习的特点进行调整。

2、在身心特点方面,高一学生正值身体发展的旺盛时期,思维活跃乐于探究。

〖教学目标〗

知识与技能:1、理解自由落体运动的概念,知道重力加速度的大小、方向。

2、掌握自由落体运动的特点和规律。

过程与方法:1、通过对实验现象的观察,提高学生对事物变化的分析和概括能力。

2、经历科学探究的过程,体会科学探究的思维方法。

情感态度与价值观:1、领略自由落体运动的奇妙与和谐,发展对科学的好奇心和求知欲。

2、能够认识物理规律由一般性到特殊性的变化,了解科学的规律性。

〖教学重难点〗

教学重点:1、自由落体运动的性质。

2、自由落体运动的规律及其应用。

教学难点:对自由落体运动理想化模型的认识。

〖教法与学法〗

教法:讲授法、实验法、谈论法

学法:观察体验法、实验探究法、小组讨论法

〖教学准备〗

牛顿管、金属片、石头、纸片、打点计时器、纸带、重物、刻度尺、多媒体课件。

〖教学过程〗

一、新课引入

物体下落是一种常见的运动,例如苹果的“掉”落,树叶的“飘”落。利用多媒体课件动图展示这两个运动。

问题1:这两个物体的下落过程有没有一定的规律可循呢?

我们还发现,苹果比树叶重,下落得就快,树叶轻,下落得慢。那么是不是重的物体下落快,轻的物体就下落慢?

这节课我们就来学习自由落体运动,学完大家就知道了。

二、新课教学

(一)自由落体运动

看大屏幕,铁架台上悬挂着一个静止的小铁球,小球受到什么力作用,重力和绳子的拉力。当烧断悬线后小球,就沿竖直方向下落,并且是在什么力作用下?重力,空气阻力很小可以忽略不计。因此我们可以看到烧断绳子后,小球在重力的作用下,沿着竖直方向下落。同样从手中释放的石块,在重力的作用下也沿着竖直方向下落。

问题2:不同物体,下落的快慢是否相同呢?

历史上出现了两种不同的观点。实验铁球和纸片同时放手,观察,谁先落地。铁球。可以看到铁球快速下落,纸张缓慢下落。并且铁球比纸张重,由大量的生活经验。

亚里士多德:认为物体下落的快慢跟它的轻重有关,重的物体下落得快。

分析:纸张下落慢是因为有大的空气阻力,把纸揉成一团,继续实验,看到几乎同时下落,为此伽利略在比萨斜塔,做实验。实验:站在高层建筑物上,让轻重不同的两个物体从同一高度同时落下,你认为哪个物体下落得快?实验现象是几乎同时落体,所以伽利略认为亚里士多德是错的。

伽利略:若无空气阻力,轻重不同的物体下落得一样快。

问题3:事实是怎么样的呢?

牛顿:演示

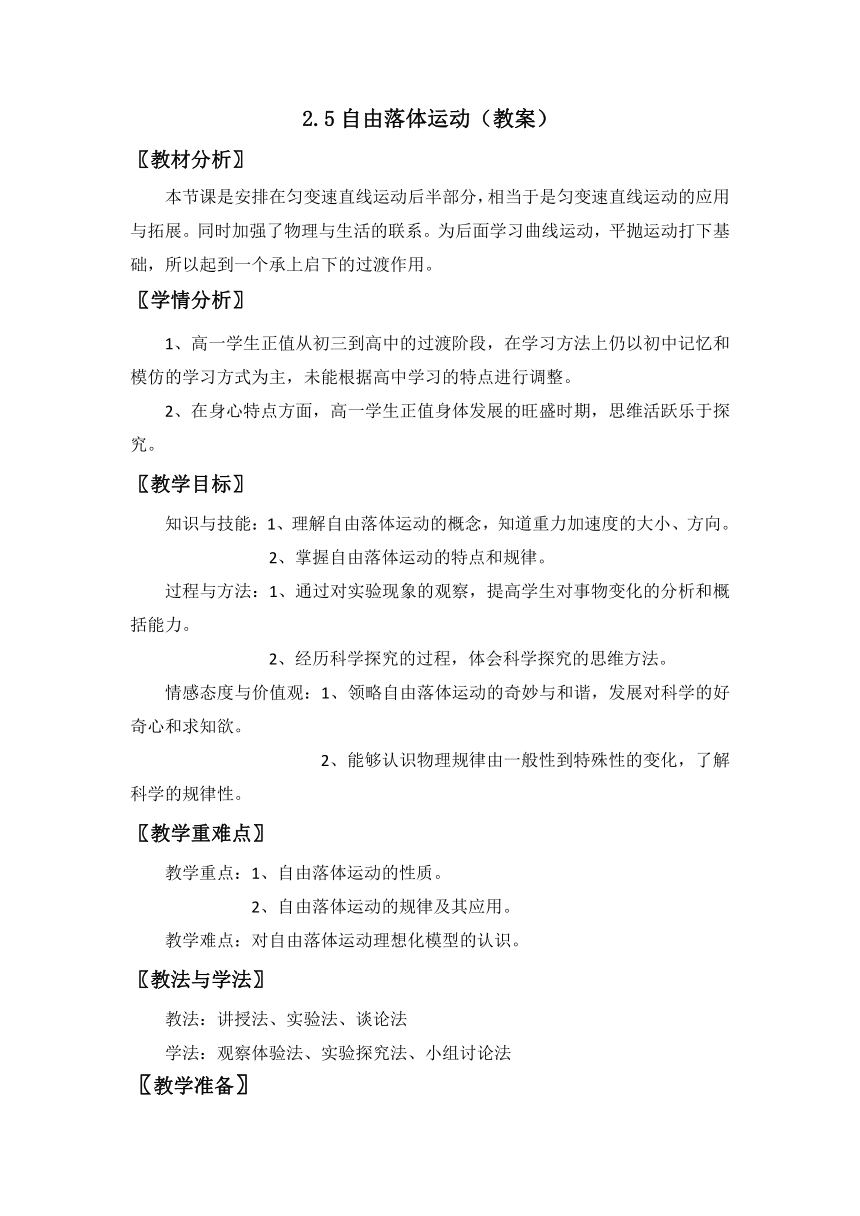

——牛顿管实验

拿一个长约1.5m的玻璃筒,一端封闭,另一端有开关,把形状和质量都不相同的几个物体,如金属片、小羽毛、小软木塞、小玻璃球等,放到玻璃简里。把玻璃简倒主过来,观察这些物体下落的情况。

把玻璃简里的空气抽出去,再把玻璃筒倒立过来,再次观察物体下落的情况。一起下落了。

播放动图:牛顿管实验,和宇航员实验。我们看到铁球快速下落,其次是木塞,最后是羽毛轻轻飘落;它们同时下落。

分析:对他们进行受力分析,空气中下落的物体除了受重力外,还会有空气阻力。而真空中只有重力的作用。所以除去空气阻力后,得到结论:轻的物体和重的物体下落得同样快。

在现实生活中人们之所以看到物体下落的快慢不同,是因为空气阻力的影响。如果没有空气阻力,所有物体下落的快慢都一样。

归纳总结1、定义:物体只在重力作用下,从静止开始下落的运动叫自由落体运动。

2、特点:

①从静止开始下落,即初速度v0为零。

②只受重力。

在有空气的空间,如果空气阻力的作用比较小,可以忽略,物体的下落可以近似看作自由落体运动。

思考:自由落体运动是一种什么性质的运动呢?

直观判断:看到轨迹是直线,运动得越来越快。所以认为它是加速直线运动。

思考:那它是不是匀加速直线运动呢?

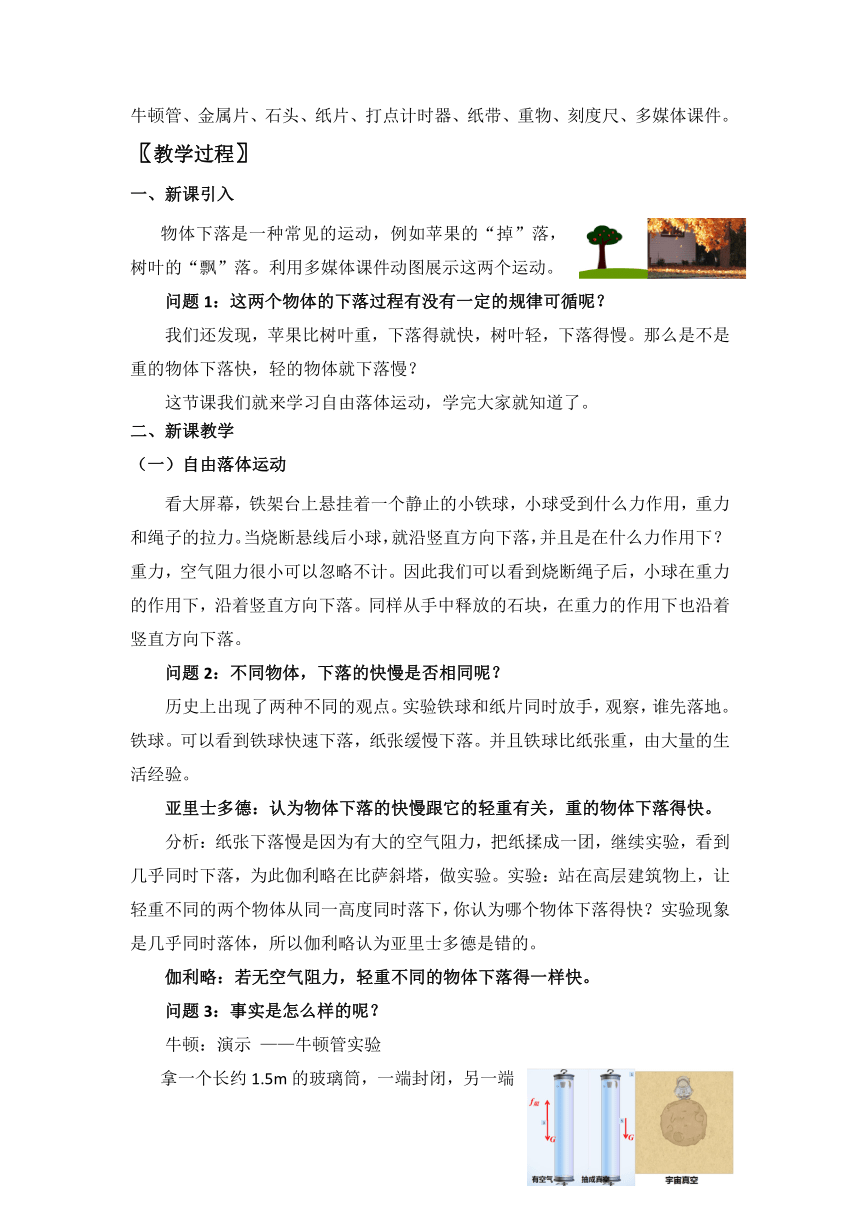

实验:研究自由落体运动的规律

如图,固定打点计时器,纸带一端系着重物,另一端穿过计时器。用手捏住纸带上端,启动打点计时器,松手后重物自由下落,计时器在纸带上留下一串小点。仿照前面对小车运动的研究,测量重物下落的加速度。

改变重物的质量,重复上面的实验。

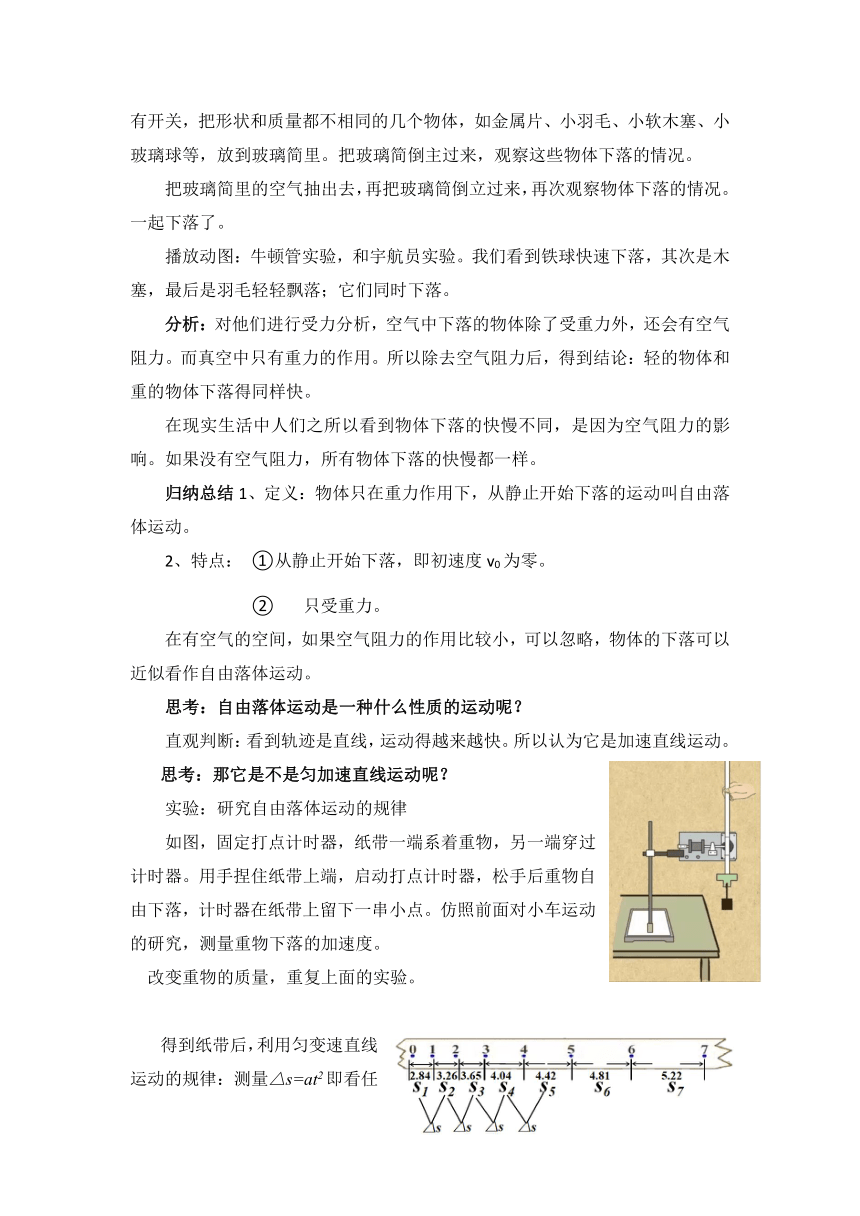

得到纸带后,利用匀变速直线运动的规律:测量△s=at2即看任意相邻的两相等时间内所通过的位移差是否为一个常量。

结论:自由落体运动是初速度为0的匀加速直线运动。

通过纸带计算加速度的值,其中T=0.1s,求得a=9.8m/s2

这个加速度叫做自由落体加速度,也叫重力加速度。

(二)自由落体加速度

对不同物体进行的实验结果表明,在同一地点,一切物体自由下落的加速度都相同。

归纳总结①定义:物体在自由落体运动中的加速度叫作自由落体加速度,也叫作重力加速度。

②符号:通常用g表示。

③方向:竖直向下。

这就是自由落体运动的规律,它是初速度为0

的匀变速直线运动,加速度是重力加速度g,方向竖直向下。重力加速度是个非常重要的物理量。咱们得认真测量它。

如果你在教室里,把这个实验做十遍,得到的g值基本不变,那如果你召唤世界各地的小伙伴们都来重复这个实验,你发现大家得到的数各不相同。这是咋回事呢?别着急咱们把各地的重力加速和当地的维度值列出来观察一下。北极最大为9.832m/s2,赤道最小为9.780m/s2。

你从表中发现了什么规律吗?你能尝试解释这个规律吗?尝试解释就是作出猜想。

纬度越高g的值就越大,即①重力加速度随纬度的增加而增大。②地球是一个两极稍扁赤道略鼓的不规则球体,所以极地半径比赤道半径小。

问题4:世界各地的g值都不相同计算时怎么办呢?

取个平均值就好了。重力加速度大小:通常一般g

=9.8m/s2,如果是初略粗略计算g=10m/s2。

这个数值你可得牢牢记住。

自由落体运动:是初速度为0

加速度是g的匀变速直线运动。那我们以前学习过的匀变直的公式仍然能用,只是要稍微变形一下。

速度时间公式:,位移时间公式:,速度位移公式,用v0=0,a=g,x=h代入上述式子,就可以得到自由落体运动的公式

归纳:,,。

小结:也就是说自由下落的物体初速度是0,经过时间t之后,速度就变成了gt,下落的距离就是,而末速度和位移的关系,满足这个式子,不过要提醒你一下公式力的速度,位移,加速度都是矢量。所以解题时要规定正方向,通常取竖直向下是正方向,这样位移,速度,加速度都是正的拉。

再看看这个公式,把它变形一下,不难发现下落的时间由高度决定的。也就是说只要知道下落高度就很容易求出下落时间,利用这个规律咱可以解决一些很有意思的问题。

做一做:战士、驾驶员、运动员都需要反应灵敏,当发现某种情况时能采取相应的行动,人从发现情况,到采取相应的行动所经过的时间叫反应时间。通常人的反应时间是0.2—0.5s.如何测量自己的反应时间呢?

可以借助自由落体运动来测量。测试时需要一把刻度尺,和一个帮忙的同学,比如小胖子,他抓住刻度尺的顶端,你把手放在尺子的下端0刻度线的位置,做好握住直尺的准备,注意这时你的手绝对不能碰到尺子,不然就是作弊。现在集中注意力,他一松手你就立即抓住直尺。记下你握住的刻度线,这就是直尺下降的高度h,借助公式就可以算出你的反应时间了,把公式变形,把h代入算一算你的反应时间约为0.23s。赶紧动手试一试吧!

作业:课后问题与练习:必做第4题,选做第5题

〖板书设计〗

2.4自由落体运动

一、自由落体运动

1、定义:物体只在重力作用下,从静止开始下落的运动叫自由落体运动。

2、特点:

①从静止开始下落,即初速度v0为零。②只受重力。

3、性质:初速度为0的匀加速直线运动

二、自由落体加速度

①定义:物体在自由落体运动中的加速度叫作自由落体加速度,也叫作重力加速度。

②符号:g

③方向:竖直向下。

④大小:一般g

=9.8m/s2,粗略计算g=10m/s2。

⑤运动规律:速度公式:,位移公式,速度位移公式

〖教学反思〗

理想化模型的建立是物理学中的一个常用的方法:本教案利用课本具体事例,抓住本质忽略次要因素帮助学生建立理想化模型——自由落体运动。充分发挥学生的主体作用:通过实验探索、设问点拨,创设问题情境,引导学生积极参与,激发学习兴趣,活跃课堂气氛,调动学生的学习积极性,使学生始终保持积极探索的学习心态。

〖教材分析〗

本节课是安排在匀变速直线运动后半部分,相当于是匀变速直线运动的应用与拓展。同时加强了物理与生活的联系。为后面学习曲线运动,平抛运动打下基础,所以起到一个承上启下的过渡作用。

〖学情分析〗

1、高一学生正值从初三到高中的过渡阶段,在学习方法上仍以初中记忆和模仿的学习方式为主,未能根据高中学习的特点进行调整。

2、在身心特点方面,高一学生正值身体发展的旺盛时期,思维活跃乐于探究。

〖教学目标〗

知识与技能:1、理解自由落体运动的概念,知道重力加速度的大小、方向。

2、掌握自由落体运动的特点和规律。

过程与方法:1、通过对实验现象的观察,提高学生对事物变化的分析和概括能力。

2、经历科学探究的过程,体会科学探究的思维方法。

情感态度与价值观:1、领略自由落体运动的奇妙与和谐,发展对科学的好奇心和求知欲。

2、能够认识物理规律由一般性到特殊性的变化,了解科学的规律性。

〖教学重难点〗

教学重点:1、自由落体运动的性质。

2、自由落体运动的规律及其应用。

教学难点:对自由落体运动理想化模型的认识。

〖教法与学法〗

教法:讲授法、实验法、谈论法

学法:观察体验法、实验探究法、小组讨论法

〖教学准备〗

牛顿管、金属片、石头、纸片、打点计时器、纸带、重物、刻度尺、多媒体课件。

〖教学过程〗

一、新课引入

物体下落是一种常见的运动,例如苹果的“掉”落,树叶的“飘”落。利用多媒体课件动图展示这两个运动。

问题1:这两个物体的下落过程有没有一定的规律可循呢?

我们还发现,苹果比树叶重,下落得就快,树叶轻,下落得慢。那么是不是重的物体下落快,轻的物体就下落慢?

这节课我们就来学习自由落体运动,学完大家就知道了。

二、新课教学

(一)自由落体运动

看大屏幕,铁架台上悬挂着一个静止的小铁球,小球受到什么力作用,重力和绳子的拉力。当烧断悬线后小球,就沿竖直方向下落,并且是在什么力作用下?重力,空气阻力很小可以忽略不计。因此我们可以看到烧断绳子后,小球在重力的作用下,沿着竖直方向下落。同样从手中释放的石块,在重力的作用下也沿着竖直方向下落。

问题2:不同物体,下落的快慢是否相同呢?

历史上出现了两种不同的观点。实验铁球和纸片同时放手,观察,谁先落地。铁球。可以看到铁球快速下落,纸张缓慢下落。并且铁球比纸张重,由大量的生活经验。

亚里士多德:认为物体下落的快慢跟它的轻重有关,重的物体下落得快。

分析:纸张下落慢是因为有大的空气阻力,把纸揉成一团,继续实验,看到几乎同时下落,为此伽利略在比萨斜塔,做实验。实验:站在高层建筑物上,让轻重不同的两个物体从同一高度同时落下,你认为哪个物体下落得快?实验现象是几乎同时落体,所以伽利略认为亚里士多德是错的。

伽利略:若无空气阻力,轻重不同的物体下落得一样快。

问题3:事实是怎么样的呢?

牛顿:演示

——牛顿管实验

拿一个长约1.5m的玻璃筒,一端封闭,另一端有开关,把形状和质量都不相同的几个物体,如金属片、小羽毛、小软木塞、小玻璃球等,放到玻璃简里。把玻璃简倒主过来,观察这些物体下落的情况。

把玻璃简里的空气抽出去,再把玻璃筒倒立过来,再次观察物体下落的情况。一起下落了。

播放动图:牛顿管实验,和宇航员实验。我们看到铁球快速下落,其次是木塞,最后是羽毛轻轻飘落;它们同时下落。

分析:对他们进行受力分析,空气中下落的物体除了受重力外,还会有空气阻力。而真空中只有重力的作用。所以除去空气阻力后,得到结论:轻的物体和重的物体下落得同样快。

在现实生活中人们之所以看到物体下落的快慢不同,是因为空气阻力的影响。如果没有空气阻力,所有物体下落的快慢都一样。

归纳总结1、定义:物体只在重力作用下,从静止开始下落的运动叫自由落体运动。

2、特点:

①从静止开始下落,即初速度v0为零。

②只受重力。

在有空气的空间,如果空气阻力的作用比较小,可以忽略,物体的下落可以近似看作自由落体运动。

思考:自由落体运动是一种什么性质的运动呢?

直观判断:看到轨迹是直线,运动得越来越快。所以认为它是加速直线运动。

思考:那它是不是匀加速直线运动呢?

实验:研究自由落体运动的规律

如图,固定打点计时器,纸带一端系着重物,另一端穿过计时器。用手捏住纸带上端,启动打点计时器,松手后重物自由下落,计时器在纸带上留下一串小点。仿照前面对小车运动的研究,测量重物下落的加速度。

改变重物的质量,重复上面的实验。

得到纸带后,利用匀变速直线运动的规律:测量△s=at2即看任意相邻的两相等时间内所通过的位移差是否为一个常量。

结论:自由落体运动是初速度为0的匀加速直线运动。

通过纸带计算加速度的值,其中T=0.1s,求得a=9.8m/s2

这个加速度叫做自由落体加速度,也叫重力加速度。

(二)自由落体加速度

对不同物体进行的实验结果表明,在同一地点,一切物体自由下落的加速度都相同。

归纳总结①定义:物体在自由落体运动中的加速度叫作自由落体加速度,也叫作重力加速度。

②符号:通常用g表示。

③方向:竖直向下。

这就是自由落体运动的规律,它是初速度为0

的匀变速直线运动,加速度是重力加速度g,方向竖直向下。重力加速度是个非常重要的物理量。咱们得认真测量它。

如果你在教室里,把这个实验做十遍,得到的g值基本不变,那如果你召唤世界各地的小伙伴们都来重复这个实验,你发现大家得到的数各不相同。这是咋回事呢?别着急咱们把各地的重力加速和当地的维度值列出来观察一下。北极最大为9.832m/s2,赤道最小为9.780m/s2。

你从表中发现了什么规律吗?你能尝试解释这个规律吗?尝试解释就是作出猜想。

纬度越高g的值就越大,即①重力加速度随纬度的增加而增大。②地球是一个两极稍扁赤道略鼓的不规则球体,所以极地半径比赤道半径小。

问题4:世界各地的g值都不相同计算时怎么办呢?

取个平均值就好了。重力加速度大小:通常一般g

=9.8m/s2,如果是初略粗略计算g=10m/s2。

这个数值你可得牢牢记住。

自由落体运动:是初速度为0

加速度是g的匀变速直线运动。那我们以前学习过的匀变直的公式仍然能用,只是要稍微变形一下。

速度时间公式:,位移时间公式:,速度位移公式,用v0=0,a=g,x=h代入上述式子,就可以得到自由落体运动的公式

归纳:,,。

小结:也就是说自由下落的物体初速度是0,经过时间t之后,速度就变成了gt,下落的距离就是,而末速度和位移的关系,满足这个式子,不过要提醒你一下公式力的速度,位移,加速度都是矢量。所以解题时要规定正方向,通常取竖直向下是正方向,这样位移,速度,加速度都是正的拉。

再看看这个公式,把它变形一下,不难发现下落的时间由高度决定的。也就是说只要知道下落高度就很容易求出下落时间,利用这个规律咱可以解决一些很有意思的问题。

做一做:战士、驾驶员、运动员都需要反应灵敏,当发现某种情况时能采取相应的行动,人从发现情况,到采取相应的行动所经过的时间叫反应时间。通常人的反应时间是0.2—0.5s.如何测量自己的反应时间呢?

可以借助自由落体运动来测量。测试时需要一把刻度尺,和一个帮忙的同学,比如小胖子,他抓住刻度尺的顶端,你把手放在尺子的下端0刻度线的位置,做好握住直尺的准备,注意这时你的手绝对不能碰到尺子,不然就是作弊。现在集中注意力,他一松手你就立即抓住直尺。记下你握住的刻度线,这就是直尺下降的高度h,借助公式就可以算出你的反应时间了,把公式变形,把h代入算一算你的反应时间约为0.23s。赶紧动手试一试吧!

作业:课后问题与练习:必做第4题,选做第5题

〖板书设计〗

2.4自由落体运动

一、自由落体运动

1、定义:物体只在重力作用下,从静止开始下落的运动叫自由落体运动。

2、特点:

①从静止开始下落,即初速度v0为零。②只受重力。

3、性质:初速度为0的匀加速直线运动

二、自由落体加速度

①定义:物体在自由落体运动中的加速度叫作自由落体加速度,也叫作重力加速度。

②符号:g

③方向:竖直向下。

④大小:一般g

=9.8m/s2,粗略计算g=10m/s2。

⑤运动规律:速度公式:,位移公式,速度位移公式

〖教学反思〗

理想化模型的建立是物理学中的一个常用的方法:本教案利用课本具体事例,抓住本质忽略次要因素帮助学生建立理想化模型——自由落体运动。充分发挥学生的主体作用:通过实验探索、设问点拨,创设问题情境,引导学生积极参与,激发学习兴趣,活跃课堂气氛,调动学生的学习积极性,使学生始终保持积极探索的学习心态。

同课章节目录

- 第一章 运动的描述

- 绪论

- 1 质点 参考系和坐标系

- 2 时间和位移

- 3 运动快慢的描述──速度

- 4 实验:用打点计时器测速度

- 5 速度变化快慢的描述──加速度

- 第二章 匀变速直线运动的研究

- 1 实验:探究小车速度随时间变化的规律

- 2 匀变速直线运动的速度与时间的关系

- 3 匀变速直线运动的位移与时间的关系

- 4 匀变速直线运动的位移与速度的关系

- 5 自由落体运动

- 6 伽利略对自由落体运动的研究

- 第三章 相互作用

- 1 重力 基本相互作用

- 2 弹力

- 3 摩擦力

- 4 力的合成

- 5 力的分解

- 第四章 牛顿运动定律

- 1 牛顿第一定律

- 2 实验:探究加速度与力、质量的关系

- 3 牛顿第二定律

- 4 力学单位制

- 5 牛顿第三定律

- 6 用牛顿定律解决问题(一)

- 7 用牛顿定律解决问题(二)