人教版语文必修一第二课《雨巷》(共25张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教版语文必修一第二课《雨巷》(共25张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-10-12 07:04:01 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

文学作品的魅力在于给人美的享受。毛泽东的《沁园春?长沙》以博大雄浑为美,诗歌的语言充满豪情、催人奋进。然而它的美并不局限在让人愉悦的东西才美,只要能够深深打动人心的东西同样具有美的力量;因此那些哀婉、凄美、感伤的作品同样是美的。

戴望舒

撑着油纸伞,

独自彷徨在悠长、悠长

又寂寥的雨巷,

我希望逢着

一个丁香一样的

结着愁怨的姑娘。

她是有

丁香一样的颜色,

丁香一样的芬芳,

丁香一样的忧愁,

在雨中哀怨,

哀怨又彷徨;

她彷徨在这寂寥的雨巷,

撑着油纸伞

像我一样,

像我一样地

默默彳亍着

,

冷漠、凄清,又惆怅。

她默默地走近,

走近,又投出

太息一般的眼光,

她飘过

像梦一般的,

像梦一般地凄婉迷茫。

像梦中飘过

一枝丁香的,

我身旁飘过这个女郎;

她静默地远了,远了,

到了颓圮(pǐ)的篱墙,

走尽这雨巷。

在雨的哀曲里,

消了她的颜色,

散了她的芬芳,

消散了,甚至她的

太息般的眼光,

丁香般的惆怅。

撑着油纸伞,独自

彷徨在悠长,悠长

又寂寥的雨巷,

我希望飘过

一个丁香一样的

结着愁怨的姑娘。

雨巷

戴

望

舒

作者简介

戴望舒(1905——1950),浙江杭州人。现代派象征主义诗人。1924年考入上海大学文学系,1925年转入复旦大学法文班,1928年发表成名作《雨巷》,1932年参加施蛰存主编《现代》杂志的创作,并成为30年代“现代派”诗人群体的领袖。

《雨巷》最初发表在1928年《小说月报》上,引起很大反响,叶圣陶称《雨巷》“替新诗的音节开了一个新纪元”,戴望舒也因此诗获得“雨巷诗人”的称号。

作品和风格

诗集有《我底记忆》、《望舒草》、《望舒诗稿》和《灾难的岁月》。

早期诗歌多写个人的孤寂心境,感伤气息较重,因受西方象征派的影响,意象朦胧、含蓄。

后期诗歌表现了热爱祖国、憎恨侵略者的强烈感情和对美好未来的热烈向往,诗风显的明朗、沉挚。

背景简介

《雨巷》产生的1927年夏天,是中国历史上一个最黑暗的时代。反动派对革命者的血腥屠杀,造成了笼罩全国的白色恐怖。原来热烈响应了革命的青年,一下子从火的高潮堕入了夜的深渊。他们中的一部分人,找不到革命的前途。他们在痛苦中陷于彷徨迷惘,他们在失望中渴求着新的希望的出现,在阴霾中盼望飘起绚丽的彩虹。《雨巷》就是一部分进步青年这种心境的反映。

戴望舒写这首诗的时候只有二十一二岁。一年多以前,他与同学杜衡、施蛰存、刘呐鸥一起从事革命的文艺活动,并加入了共产主义青年团,用他的热情的笔投入了党的宣传工作。

1927年3月,还因宣传革命而被反动当局逮捕拘留过。“四,一二”政变后,他隐居江苏松江,在孤寂中嚼味着“在这个时代做中国人的苦恼”。(《望舒草/序》)他这时候所写的《雨巷》等诗中便自然贮满了彷徨失望和感伤痛苦的情绪。

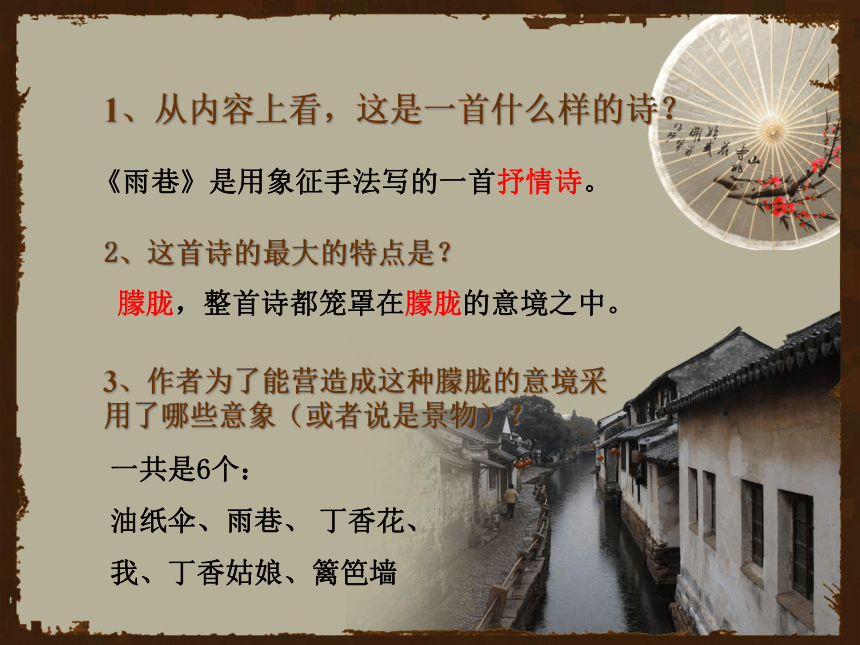

1、从内容上看,这是一首什么样的诗?

《雨巷》是用象征手法写的一首抒情诗。

2、这首诗的最大的特点是?

3、作者为了能营造成这种朦胧的意境采用了哪些意象(或者说是景物)?

朦胧,整首诗都笼罩在朦胧的意境之中。

一共是6个:

油纸伞、雨巷、?丁香花、

我、丁香姑娘、篱笆墙

油纸伞

油纸伞本身就具有复古、怀旧、神秘、迷蒙的特点。在暮春,在寂寥的雨下,凭添了一份冷漠,凄清氛围,撑一伞风雨独立消魂的形象。

雨巷

小巷本来就让人感到幽深,寂静,再加上蒙蒙的细雨,意境更是充满了朦胧美。

篱笆墙

这个篱笆墙是颓圯的,就是让人有种哀怨,凄凉的氛围。

丁香花

整首诗说不清道不明的迷蒙意境都来源于“丁香”两字,美丽的事物总是和姑娘联系在一起。“丁香一样的姑娘,丁香一样的忧愁

。”

丁香形状象结,开在暮春时节,开花为淡紫色或白色,在中国古典诗词中,丁香象征着美丽、高洁和愁怨。

我

我在寂寞的雨巷中“彷徨”,“希望逢着一个/丁香一样的颜色/丁香一样的芬芳”的一个姑娘,但这个姑娘同时又带着淡淡的忧愁,正如作者所说的“丁香一样的忧愁”的姑娘的心境和“我”的心境有相同的地方,仿佛是“我”的影子。作者希望她能找到出路,同时希望自己也能找到出路,但是连这最后的一点希望也消失了。“消了她的颜色,散了她的芬芳,消散了甚至她的太息般的眼光”。而“我”仍旧彷徨在这雨巷,仍旧希望飘过一个/丁香一般的/结着愁怨的姑娘。

丁香姑娘

诗人将丁香般的姑娘写得那般清雅,凄美、飘渺、哀怨,使这个雨巷包含了丰富的内容,象征着诗人对理想,人生和美好事物的信念和追求,也表现了空虚、幻灭和感慨的心境。《雨巷》是诗人寂寞心灵的痛苦歌唱,诗人把美好生活虚拟成了丁香般的姑娘。诗人明明看到了她,却又无法走近她,象梦一样来,又象梦一样地飘逝。

丁

结

香

着

一

愁

样

怨

的

的

姑

娘

太

息

般

的

目

光

思考

诗中的"雨巷……丁香般的姑娘"和"我"让你联想到了什么?

作者想要表达的主题到底是什么?

参考:

①:"雨巷"象征了黑暗压抑的现实。

②:"雨巷"象征了大革命失败后,革命事业陷入低谷。

③:"雨巷"象征了人生际遇上的低谷。

④:"我"是一个心事重重的知识分子形象。

⑤:"我"是一个苦闷的、人生的追求难以实现的知识分子形象。

⑥:“我”可理解为一个失恋者的形象,这是一首爱情诗,

表现了“我”失恋后仍苦苦追寻的执著情感。

⑦:“丁香般的姑娘”象征了诗人在大革命失败后苦苦追求的

革命前景和希望。

⑧:"丁香般的姑娘"可理解为诗人理想中的恋人形象。

⑨:“丁香般的姑娘”可理解为生活中一切美的事物,如美好的

人生理想等等。

⑩:“丁香般的姑娘”就是作者自己的真实写照。整首诗表现了

诗人渴望遇上与自己有同样思想和感情的友人的心情。

⑾:整首诗可理解为诗人在革命遭受挫折后,找不到出路,

但不甘沉沦的精神痛苦与迷茫。

⑿:整首诗还可以理解为诗人对生活中美好理想的追寻的心路历程。

时间:

地点:

情景:

道具:

故事:

人物:

暮春——

凄婉

伤

小巷——

悠长

幽深

寂静

颓

细雨——

空蒙

迷离

油纸伞复古——

怀旧

神秘

我在雨巷想逢着一个丁香姑娘

丁香姑娘——美丽

忧郁

哀怨

高洁

我——喜欢你彷徨中的美丽

铭记你遗憾时的忧伤

主题:尽情地抒发着自己的伤感忧愁和迷惘。

本诗鲜明地体现了戴望舒早期诗歌的创作特色。

1、它采用了象征手法:丁香一样的姑娘

丁香姑娘的美丽高洁——美好的理想和愿望

丁香姑娘的哀怨彷徨——理想难以实现

艺术特色

2、优美的音乐旋律——舒缓悠扬

全诗回荡着一种深沉的舒缓悠扬的旋律。

◎复沓句式的妙用——回环叠唱;整齐和谐

第三节:“象我一样”“象我一样地”。第四节:“象梦一般地”“象梦一般地凄婉迷茫”。这些连贯的上下句式,可以说是诗歌内在的巧妙拉长,形成了诗歌回环叠唱的效果,使阅读时有起势—强调—飞跃的递进效果。复沓也表现在《雨巷》首尾两节上,从而使诗歌节奏显得整齐和谐。

◎词的重叠运用

有时在同一行诗中,如“悠长,悠长”;

有时在两行诗的隔开处,如“哀怨,哀怨又彷徨”;

有时在诗节的分开处,如二、三节

间的“彷徨”。

词的重叠把时值相同的停顿复沓化了,从而形成了舒缓悠扬的节奏。

总结

西方有一句名言:“一千个读者就有一千个哈姆莱特。”因此,我们在鉴赏诗歌时不要局限在诗句中,真正的鉴赏就是欣赏者通过艺术想象进行再创造的过程。刚才同学们的理解合乎情理而又富有创意,同学们对诗歌的主题有多种理解,但是任何诗歌的欣赏都不能离开诗人的个人经历和创作背景,大革命失败的背景以及被通缉的经历一定会在诗作中得以体现。因此,有同学将这首诗理解为委婉地表现了诗人在黑暗现实中找不到出路却又不甘沉沦的精神痛苦与迷茫,我认为这样认识更

为准确、合理。

课后练习

(1)、《雨巷》是一首含蓄的诗。人们对这首诗中的“姑娘”有不同的理解,有人认为“姑娘”就是“我”,有人认为“姑娘”相当于“我”心中的理想,还有人认为,“姑娘”就是“姑娘”,没有其他意思。你有什么看法?

参考答案

“姑娘”当然是有象征意义的。那么“姑娘”象征什么呢?“姑娘”的形象可以指诗人的理想。他的彷徨求索,就是为了寻找“姑娘”──理想。他追求到“姑娘”──理想了吗?“姑娘”可望而不可即,追求虽执著但“道阻且长”,“姑娘”永远“宛在水中央”。这就给抒情主人公的追求涂上了一层悲剧色彩。如果诗中的“我”是一位沉醉于爱情中的青年,这位“姑娘”不正是他要追求的“寤寐思服”的佳人吗?或许她的家就在巷子的尽头,或许她只是从这巷子经过,谁知道呢?读者尽可以展开想像。有时候,抒情诗中的主人公往往就是诗人自己,诗中的形象往往就是抒情主人公的形象或形象的补充。从这一角度说,诗人和“姑娘”是二位一体的也不是没有道理。即“我”是实实在在的我,而“姑娘”是理想的“我”,未来的“我”,或另一层面的“我”。

(2)丁香花纤小文弱,清香幽雅。古代诗人以此立意,写出不少古今传诵的名作,丁香因此成了古代诗词中人们熟知的意象之一。阅读下面的诗词,说说“丁香”在这里被赋予了什么含义。试依照《雨巷》一诗的情境,展开合理的想像,描述一下你心目中的“丁香一样的姑娘”的形象。

参考答案

李商隐的《代赠》用“丁香结”也就是丁香的花蕾来象征诗中女子的愁心,诗人用春风反衬丁香的愁;李璟把“丁香”与雨中的惆怅连在一起,用雨中的丁香作为人的愁心的象征,诗人用迷离的细雨衬丁香的愁;王十朋把丁香人格化,用拟人的手法写出了丁香的淡雅、隐忍以及愁绪。总之,虽然写法不同,但在古典诗词中,丁香与愁结下了不解之缘。

《雨巷》的成功,除了上边提到的声律方面的原因外,另一个就是化用古典诗歌的意境,选用古典诗歌常用的、已为广大读者接受的丁香这一意象来抒写诗人的愁绪。但诗人不是一味被古典诗歌中的丁香意象所拘束,他在继承的基础上有所创新。

文学作品的魅力在于给人美的享受。毛泽东的《沁园春?长沙》以博大雄浑为美,诗歌的语言充满豪情、催人奋进。然而它的美并不局限在让人愉悦的东西才美,只要能够深深打动人心的东西同样具有美的力量;因此那些哀婉、凄美、感伤的作品同样是美的。

戴望舒

撑着油纸伞,

独自彷徨在悠长、悠长

又寂寥的雨巷,

我希望逢着

一个丁香一样的

结着愁怨的姑娘。

她是有

丁香一样的颜色,

丁香一样的芬芳,

丁香一样的忧愁,

在雨中哀怨,

哀怨又彷徨;

她彷徨在这寂寥的雨巷,

撑着油纸伞

像我一样,

像我一样地

默默彳亍着

,

冷漠、凄清,又惆怅。

她默默地走近,

走近,又投出

太息一般的眼光,

她飘过

像梦一般的,

像梦一般地凄婉迷茫。

像梦中飘过

一枝丁香的,

我身旁飘过这个女郎;

她静默地远了,远了,

到了颓圮(pǐ)的篱墙,

走尽这雨巷。

在雨的哀曲里,

消了她的颜色,

散了她的芬芳,

消散了,甚至她的

太息般的眼光,

丁香般的惆怅。

撑着油纸伞,独自

彷徨在悠长,悠长

又寂寥的雨巷,

我希望飘过

一个丁香一样的

结着愁怨的姑娘。

雨巷

戴

望

舒

作者简介

戴望舒(1905——1950),浙江杭州人。现代派象征主义诗人。1924年考入上海大学文学系,1925年转入复旦大学法文班,1928年发表成名作《雨巷》,1932年参加施蛰存主编《现代》杂志的创作,并成为30年代“现代派”诗人群体的领袖。

《雨巷》最初发表在1928年《小说月报》上,引起很大反响,叶圣陶称《雨巷》“替新诗的音节开了一个新纪元”,戴望舒也因此诗获得“雨巷诗人”的称号。

作品和风格

诗集有《我底记忆》、《望舒草》、《望舒诗稿》和《灾难的岁月》。

早期诗歌多写个人的孤寂心境,感伤气息较重,因受西方象征派的影响,意象朦胧、含蓄。

后期诗歌表现了热爱祖国、憎恨侵略者的强烈感情和对美好未来的热烈向往,诗风显的明朗、沉挚。

背景简介

《雨巷》产生的1927年夏天,是中国历史上一个最黑暗的时代。反动派对革命者的血腥屠杀,造成了笼罩全国的白色恐怖。原来热烈响应了革命的青年,一下子从火的高潮堕入了夜的深渊。他们中的一部分人,找不到革命的前途。他们在痛苦中陷于彷徨迷惘,他们在失望中渴求着新的希望的出现,在阴霾中盼望飘起绚丽的彩虹。《雨巷》就是一部分进步青年这种心境的反映。

戴望舒写这首诗的时候只有二十一二岁。一年多以前,他与同学杜衡、施蛰存、刘呐鸥一起从事革命的文艺活动,并加入了共产主义青年团,用他的热情的笔投入了党的宣传工作。

1927年3月,还因宣传革命而被反动当局逮捕拘留过。“四,一二”政变后,他隐居江苏松江,在孤寂中嚼味着“在这个时代做中国人的苦恼”。(《望舒草/序》)他这时候所写的《雨巷》等诗中便自然贮满了彷徨失望和感伤痛苦的情绪。

1、从内容上看,这是一首什么样的诗?

《雨巷》是用象征手法写的一首抒情诗。

2、这首诗的最大的特点是?

3、作者为了能营造成这种朦胧的意境采用了哪些意象(或者说是景物)?

朦胧,整首诗都笼罩在朦胧的意境之中。

一共是6个:

油纸伞、雨巷、?丁香花、

我、丁香姑娘、篱笆墙

油纸伞

油纸伞本身就具有复古、怀旧、神秘、迷蒙的特点。在暮春,在寂寥的雨下,凭添了一份冷漠,凄清氛围,撑一伞风雨独立消魂的形象。

雨巷

小巷本来就让人感到幽深,寂静,再加上蒙蒙的细雨,意境更是充满了朦胧美。

篱笆墙

这个篱笆墙是颓圯的,就是让人有种哀怨,凄凉的氛围。

丁香花

整首诗说不清道不明的迷蒙意境都来源于“丁香”两字,美丽的事物总是和姑娘联系在一起。“丁香一样的姑娘,丁香一样的忧愁

。”

丁香形状象结,开在暮春时节,开花为淡紫色或白色,在中国古典诗词中,丁香象征着美丽、高洁和愁怨。

我

我在寂寞的雨巷中“彷徨”,“希望逢着一个/丁香一样的颜色/丁香一样的芬芳”的一个姑娘,但这个姑娘同时又带着淡淡的忧愁,正如作者所说的“丁香一样的忧愁”的姑娘的心境和“我”的心境有相同的地方,仿佛是“我”的影子。作者希望她能找到出路,同时希望自己也能找到出路,但是连这最后的一点希望也消失了。“消了她的颜色,散了她的芬芳,消散了甚至她的太息般的眼光”。而“我”仍旧彷徨在这雨巷,仍旧希望飘过一个/丁香一般的/结着愁怨的姑娘。

丁香姑娘

诗人将丁香般的姑娘写得那般清雅,凄美、飘渺、哀怨,使这个雨巷包含了丰富的内容,象征着诗人对理想,人生和美好事物的信念和追求,也表现了空虚、幻灭和感慨的心境。《雨巷》是诗人寂寞心灵的痛苦歌唱,诗人把美好生活虚拟成了丁香般的姑娘。诗人明明看到了她,却又无法走近她,象梦一样来,又象梦一样地飘逝。

丁

结

香

着

一

愁

样

怨

的

的

姑

娘

太

息

般

的

目

光

思考

诗中的"雨巷……丁香般的姑娘"和"我"让你联想到了什么?

作者想要表达的主题到底是什么?

参考:

①:"雨巷"象征了黑暗压抑的现实。

②:"雨巷"象征了大革命失败后,革命事业陷入低谷。

③:"雨巷"象征了人生际遇上的低谷。

④:"我"是一个心事重重的知识分子形象。

⑤:"我"是一个苦闷的、人生的追求难以实现的知识分子形象。

⑥:“我”可理解为一个失恋者的形象,这是一首爱情诗,

表现了“我”失恋后仍苦苦追寻的执著情感。

⑦:“丁香般的姑娘”象征了诗人在大革命失败后苦苦追求的

革命前景和希望。

⑧:"丁香般的姑娘"可理解为诗人理想中的恋人形象。

⑨:“丁香般的姑娘”可理解为生活中一切美的事物,如美好的

人生理想等等。

⑩:“丁香般的姑娘”就是作者自己的真实写照。整首诗表现了

诗人渴望遇上与自己有同样思想和感情的友人的心情。

⑾:整首诗可理解为诗人在革命遭受挫折后,找不到出路,

但不甘沉沦的精神痛苦与迷茫。

⑿:整首诗还可以理解为诗人对生活中美好理想的追寻的心路历程。

时间:

地点:

情景:

道具:

故事:

人物:

暮春——

凄婉

伤

小巷——

悠长

幽深

寂静

颓

细雨——

空蒙

迷离

油纸伞复古——

怀旧

神秘

我在雨巷想逢着一个丁香姑娘

丁香姑娘——美丽

忧郁

哀怨

高洁

我——喜欢你彷徨中的美丽

铭记你遗憾时的忧伤

主题:尽情地抒发着自己的伤感忧愁和迷惘。

本诗鲜明地体现了戴望舒早期诗歌的创作特色。

1、它采用了象征手法:丁香一样的姑娘

丁香姑娘的美丽高洁——美好的理想和愿望

丁香姑娘的哀怨彷徨——理想难以实现

艺术特色

2、优美的音乐旋律——舒缓悠扬

全诗回荡着一种深沉的舒缓悠扬的旋律。

◎复沓句式的妙用——回环叠唱;整齐和谐

第三节:“象我一样”“象我一样地”。第四节:“象梦一般地”“象梦一般地凄婉迷茫”。这些连贯的上下句式,可以说是诗歌内在的巧妙拉长,形成了诗歌回环叠唱的效果,使阅读时有起势—强调—飞跃的递进效果。复沓也表现在《雨巷》首尾两节上,从而使诗歌节奏显得整齐和谐。

◎词的重叠运用

有时在同一行诗中,如“悠长,悠长”;

有时在两行诗的隔开处,如“哀怨,哀怨又彷徨”;

有时在诗节的分开处,如二、三节

间的“彷徨”。

词的重叠把时值相同的停顿复沓化了,从而形成了舒缓悠扬的节奏。

总结

西方有一句名言:“一千个读者就有一千个哈姆莱特。”因此,我们在鉴赏诗歌时不要局限在诗句中,真正的鉴赏就是欣赏者通过艺术想象进行再创造的过程。刚才同学们的理解合乎情理而又富有创意,同学们对诗歌的主题有多种理解,但是任何诗歌的欣赏都不能离开诗人的个人经历和创作背景,大革命失败的背景以及被通缉的经历一定会在诗作中得以体现。因此,有同学将这首诗理解为委婉地表现了诗人在黑暗现实中找不到出路却又不甘沉沦的精神痛苦与迷茫,我认为这样认识更

为准确、合理。

课后练习

(1)、《雨巷》是一首含蓄的诗。人们对这首诗中的“姑娘”有不同的理解,有人认为“姑娘”就是“我”,有人认为“姑娘”相当于“我”心中的理想,还有人认为,“姑娘”就是“姑娘”,没有其他意思。你有什么看法?

参考答案

“姑娘”当然是有象征意义的。那么“姑娘”象征什么呢?“姑娘”的形象可以指诗人的理想。他的彷徨求索,就是为了寻找“姑娘”──理想。他追求到“姑娘”──理想了吗?“姑娘”可望而不可即,追求虽执著但“道阻且长”,“姑娘”永远“宛在水中央”。这就给抒情主人公的追求涂上了一层悲剧色彩。如果诗中的“我”是一位沉醉于爱情中的青年,这位“姑娘”不正是他要追求的“寤寐思服”的佳人吗?或许她的家就在巷子的尽头,或许她只是从这巷子经过,谁知道呢?读者尽可以展开想像。有时候,抒情诗中的主人公往往就是诗人自己,诗中的形象往往就是抒情主人公的形象或形象的补充。从这一角度说,诗人和“姑娘”是二位一体的也不是没有道理。即“我”是实实在在的我,而“姑娘”是理想的“我”,未来的“我”,或另一层面的“我”。

(2)丁香花纤小文弱,清香幽雅。古代诗人以此立意,写出不少古今传诵的名作,丁香因此成了古代诗词中人们熟知的意象之一。阅读下面的诗词,说说“丁香”在这里被赋予了什么含义。试依照《雨巷》一诗的情境,展开合理的想像,描述一下你心目中的“丁香一样的姑娘”的形象。

参考答案

李商隐的《代赠》用“丁香结”也就是丁香的花蕾来象征诗中女子的愁心,诗人用春风反衬丁香的愁;李璟把“丁香”与雨中的惆怅连在一起,用雨中的丁香作为人的愁心的象征,诗人用迷离的细雨衬丁香的愁;王十朋把丁香人格化,用拟人的手法写出了丁香的淡雅、隐忍以及愁绪。总之,虽然写法不同,但在古典诗词中,丁香与愁结下了不解之缘。

《雨巷》的成功,除了上边提到的声律方面的原因外,另一个就是化用古典诗歌的意境,选用古典诗歌常用的、已为广大读者接受的丁香这一意象来抒写诗人的愁绪。但诗人不是一味被古典诗歌中的丁香意象所拘束,他在继承的基础上有所创新。