北师大版数学七年级上册2.5有理数的减法教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 北师大版数学七年级上册2.5有理数的减法教案(表格式) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 28.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-10-14 16:34:02 | ||

图片预览

文档简介

《有理数的减法》教学设计

【教材分析】

《有理数的减法》是北师大版《数学》七年级上册第二章第五节的内容。本节课的学习远接小学阶段关于非负有理数的减法运算,近承本章第四节有理数的加法运算。通过对有理数的减法运算的学习,学生将对减法运算有进一步的认识和理解,也为后续有理数的混合运算、实数、整式、方程等运算的学习奠定基础。

【学情分析】

1.在小学阶段学生已学习了整数的减法运算,在生活中他们也经常会进行同类量的比较,因此学生对减法的应用并不陌生,另外他们也学习了有理数的加法运算,有一定的运算能力。

2.做为七年级新生,学生的学习习惯还未培养,虽然学习积极性较高,探索欲望也较强,但交流合作的意识不强,自主探索的效率也较低,自我管理能力也不够强。

【教学目标】

知识与技能:经历探索有理数的减法法则的过程,理解有理数的减法法则,并能熟练运用法则进行有理数的减法运算和解决生活实际问题。

过程与方法:经历由特例归纳出一般规律的过程,培养学生的抽象概括能力及表达能力;通过减法到加法的转化,让学生初步体会转化、化归的数学思想。

情感、态度与价值观:在经历探索有理数减法法则的过程中,让学生体会探索带来的成功体验,培养学生的探索精神和求知欲望。通过生生间合作、交流、竞争等活动方式,培养学生的合作、互助精神和竞争意识。

【教学重点】

有理数的减法法则的理解和应用,及学生合作意识和探究能力的培养。

【教学难点】

法则中减法到加法的转变过程,在实际情境中体会减法运算的意义并利用有理数的减法解决实际问题。

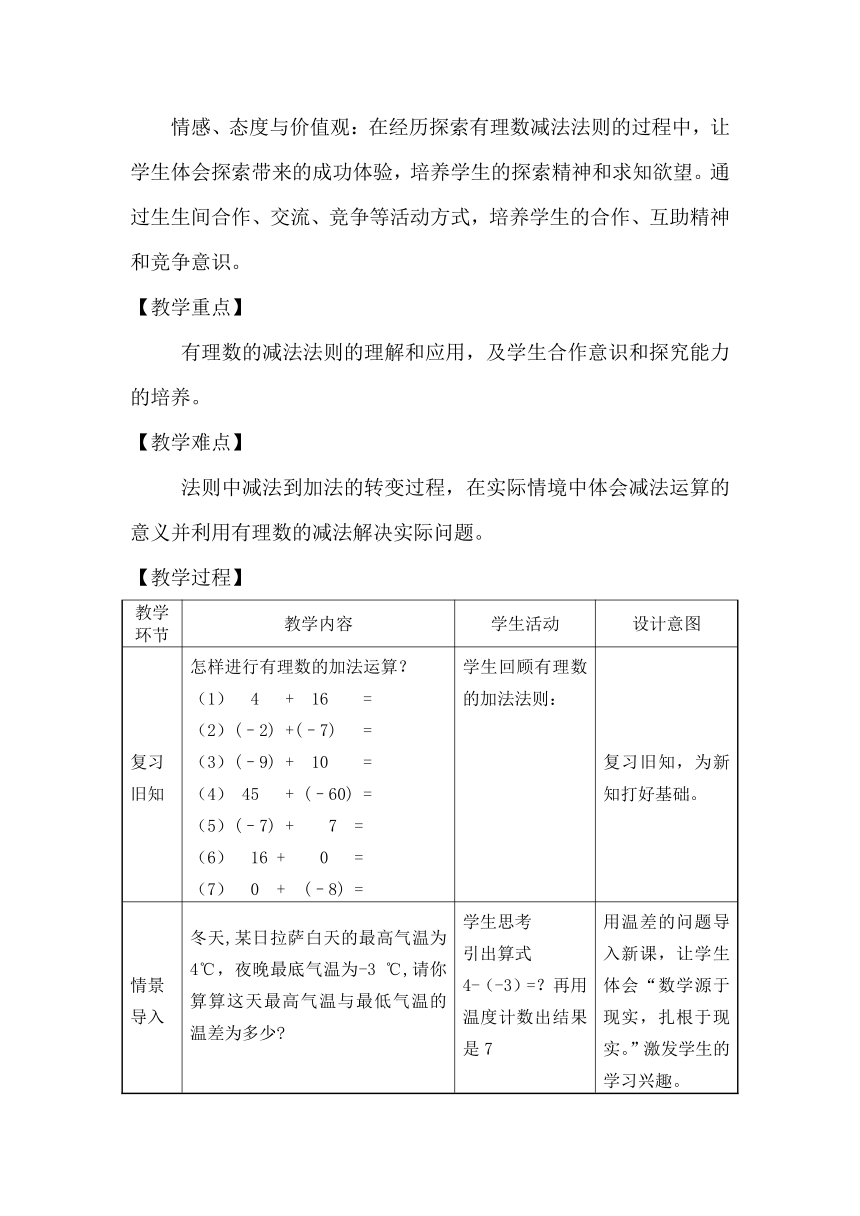

【教学过程】

教学环节

教学内容

学生活动

设计意图

复习旧知

怎样进行有理数的加法运算?(1)

4

+

16

=(2)(–2)

+(–7)

=(3)(–9)

+

10

=

(4)

45

+

(–60)

=(5)(–7)

+

7

=(6)

16

+

0

=(7)

0

+

(–8)

=

学生回顾有理数的加法法则:

复习旧知,为新知打好基础。

情景导入

冬天,某日拉萨白天的最高气温为4℃,夜晚最底气温为-3

℃,请你算算这天最高气温与最低气温的温差为多少?

学生思考引出算式4-(-3)=?再用温度计数出结果是7

用温差的问题导入新课,让学生体会“数学源于现实,扎根于现实。”激发学生的学习兴趣。

探索规律,形成法则

问题1:让学生观察比较4-(-3)=7与4+3=7两个算式及其结果的异同点。问题2:给出算式(-8)+(-2)=-10通过减法和加法的互逆运算关系,让学生观察比较(-10)-(-8)=-2与(-10)+8=-2两个算式及其结果的异同点。

问题1,小组讨论,学生交流,初步做出猜想:减法变加法,减数变成它的相反数?问题2,在教师引导下确定猜想的正确性

通过观察,比较,培养学生的观察能力,口头表达能力和创造能力,同时也为形成法则奠定基础。

法则的归纳

减去一个数等于加上这个数的相反数。

尝试进行精简的法则描述

让学生初步体会由特例到一般的转化、化归的数学思想。

例题示

范

例1:

(-3)-(-5)=?0-7=?

师生共同完成,师规范板书

规范书写,强化法则

例2:

某日哈尔滨、长春等五个城市的最高气温与最低气温记录如下表.城市哈尔滨长春沈阳北京大连最高气温2

℃3

℃3

℃12

℃6

℃最低气温-12

℃-10

℃-8

℃2

℃-2

℃哪个城市的温差最大?哪个城市的温差最小?

尝试解决应用问题,体会成就感

应用有理数减法解决实际问题,

巩固练习

(1)

3-(-3)=___;(2)(-11)-2=______;(3)

0-(-6)=___;(4)(-7)-8=_____;(5)(-23.6)-(-12.4)

=______;

(6)

-8比-2小______;

(7)

-4-(

)=10;(8)

A地的海拔高度是34米,B地的海拔高度是

-10米,A

B两地海拔高度相差_______米问题1、通过上面的练习,你能总结出有理数减法与小学里学过的减法的不同点吗?

2、根据有理数减法的法则,一切加法和减法的运算,都可以统一成加法运算.

独立比赛完成,做完练习后思考交流,代表发言,师尽量引导让学生说出不同点:(1)被减数可以小于减数;(2)差可以大于被减数;(3)有理数相减,差仍为有理数;(4)大数减小数,差为正数;小数减大数,差为负数;

能够熟练运算有理数的减法法则,并学会反思

小结

有理数的减法法则转化思想的运用

自己先总结,同伴补充,师最后点评

培养良好的学习习惯和总结归纳的能力

教学反思

其实如何让学生发现有理数的减法与加法的关系,也是最值得探讨的地方,我在教材的基础上,添加了加减法的互逆运算的关系来得出减式的结果,从而更好的体会并能发现减去一个数,等于加上它的相反数的这样一个法则,刚开始的教学,要引导学生养成良好的习惯,从而熟练的运用法则。

【教材分析】

《有理数的减法》是北师大版《数学》七年级上册第二章第五节的内容。本节课的学习远接小学阶段关于非负有理数的减法运算,近承本章第四节有理数的加法运算。通过对有理数的减法运算的学习,学生将对减法运算有进一步的认识和理解,也为后续有理数的混合运算、实数、整式、方程等运算的学习奠定基础。

【学情分析】

1.在小学阶段学生已学习了整数的减法运算,在生活中他们也经常会进行同类量的比较,因此学生对减法的应用并不陌生,另外他们也学习了有理数的加法运算,有一定的运算能力。

2.做为七年级新生,学生的学习习惯还未培养,虽然学习积极性较高,探索欲望也较强,但交流合作的意识不强,自主探索的效率也较低,自我管理能力也不够强。

【教学目标】

知识与技能:经历探索有理数的减法法则的过程,理解有理数的减法法则,并能熟练运用法则进行有理数的减法运算和解决生活实际问题。

过程与方法:经历由特例归纳出一般规律的过程,培养学生的抽象概括能力及表达能力;通过减法到加法的转化,让学生初步体会转化、化归的数学思想。

情感、态度与价值观:在经历探索有理数减法法则的过程中,让学生体会探索带来的成功体验,培养学生的探索精神和求知欲望。通过生生间合作、交流、竞争等活动方式,培养学生的合作、互助精神和竞争意识。

【教学重点】

有理数的减法法则的理解和应用,及学生合作意识和探究能力的培养。

【教学难点】

法则中减法到加法的转变过程,在实际情境中体会减法运算的意义并利用有理数的减法解决实际问题。

【教学过程】

教学环节

教学内容

学生活动

设计意图

复习旧知

怎样进行有理数的加法运算?(1)

4

+

16

=(2)(–2)

+(–7)

=(3)(–9)

+

10

=

(4)

45

+

(–60)

=(5)(–7)

+

7

=(6)

16

+

0

=(7)

0

+

(–8)

=

学生回顾有理数的加法法则:

复习旧知,为新知打好基础。

情景导入

冬天,某日拉萨白天的最高气温为4℃,夜晚最底气温为-3

℃,请你算算这天最高气温与最低气温的温差为多少?

学生思考引出算式4-(-3)=?再用温度计数出结果是7

用温差的问题导入新课,让学生体会“数学源于现实,扎根于现实。”激发学生的学习兴趣。

探索规律,形成法则

问题1:让学生观察比较4-(-3)=7与4+3=7两个算式及其结果的异同点。问题2:给出算式(-8)+(-2)=-10通过减法和加法的互逆运算关系,让学生观察比较(-10)-(-8)=-2与(-10)+8=-2两个算式及其结果的异同点。

问题1,小组讨论,学生交流,初步做出猜想:减法变加法,减数变成它的相反数?问题2,在教师引导下确定猜想的正确性

通过观察,比较,培养学生的观察能力,口头表达能力和创造能力,同时也为形成法则奠定基础。

法则的归纳

减去一个数等于加上这个数的相反数。

尝试进行精简的法则描述

让学生初步体会由特例到一般的转化、化归的数学思想。

例题示

范

例1:

(-3)-(-5)=?0-7=?

师生共同完成,师规范板书

规范书写,强化法则

例2:

某日哈尔滨、长春等五个城市的最高气温与最低气温记录如下表.城市哈尔滨长春沈阳北京大连最高气温2

℃3

℃3

℃12

℃6

℃最低气温-12

℃-10

℃-8

℃2

℃-2

℃哪个城市的温差最大?哪个城市的温差最小?

尝试解决应用问题,体会成就感

应用有理数减法解决实际问题,

巩固练习

(1)

3-(-3)=___;(2)(-11)-2=______;(3)

0-(-6)=___;(4)(-7)-8=_____;(5)(-23.6)-(-12.4)

=______;

(6)

-8比-2小______;

(7)

-4-(

)=10;(8)

A地的海拔高度是34米,B地的海拔高度是

-10米,A

B两地海拔高度相差_______米问题1、通过上面的练习,你能总结出有理数减法与小学里学过的减法的不同点吗?

2、根据有理数减法的法则,一切加法和减法的运算,都可以统一成加法运算.

独立比赛完成,做完练习后思考交流,代表发言,师尽量引导让学生说出不同点:(1)被减数可以小于减数;(2)差可以大于被减数;(3)有理数相减,差仍为有理数;(4)大数减小数,差为正数;小数减大数,差为负数;

能够熟练运算有理数的减法法则,并学会反思

小结

有理数的减法法则转化思想的运用

自己先总结,同伴补充,师最后点评

培养良好的学习习惯和总结归纳的能力

教学反思

其实如何让学生发现有理数的减法与加法的关系,也是最值得探讨的地方,我在教材的基础上,添加了加减法的互逆运算的关系来得出减式的结果,从而更好的体会并能发现减去一个数,等于加上它的相反数的这样一个法则,刚开始的教学,要引导学生养成良好的习惯,从而熟练的运用法则。

同课章节目录

- 第一章 丰富的图形世界

- 1.1 生活中的立体图形

- 1.2 展开与折叠

- 1.3 截一个几何体

- 1.4 从三个不同方向看物体的形状

- 第二章 有理数及其运算

- 2.1 有理数

- 2.2 数轴

- 2.3 绝对值

- 2.4 有理数的加法

- 2.5 有理数的减法

- 2.6 有理数的加减混合运算

- 2.7 有理数的乘法

- 2.8 有理数的除法

- 2.9 有理数的乘方

- 2.10 科学记数法

- 2.11 有理数的混合运算

- 2.12 用计算器进行运算

- 第三章 整式及其加减

- 3.1 字母表示数

- 3.2 代数式

- 3.3 整式

- 3.4 整式的加减

- 3.5 探索与表达规律

- 第四章 基本平面图形

- 4.1 线段、射线、直线

- 4.2 比较线段的长短

- 4.3 角

- 4.4 角的比较

- 4.5 多边形和圆的初步认识

- 第五章 一元一次方程

- 5.1 认识一元一次方程

- 5.2 求解一元一次方程

- 5.3 应用一元一次方程——水箱变高了

- 5.4 应用一元一次方程——打折销售

- 5.5 应用一元一次方程——“希望工程”义演

- 5.6 应用一元一次方程——追赶小明

- 第六章 数据的收集与整理

- 6.1 数据的收集

- 6.2 普查和抽样调查

- 6.3 数据的表示

- 6.4 统计图的选择