《长恨歌》 课件21张PPT

文档属性

| 名称 | 《长恨歌》 课件21张PPT |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 517.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-10-13 20:34:34 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

诗人不同,诗风各异

境遇不同,诗情有别

时代不同,精神迥异

解读文辞,揣摩情意

融入体验,体会情趣

超越原意,推陈出新

以意逆志

知人论世

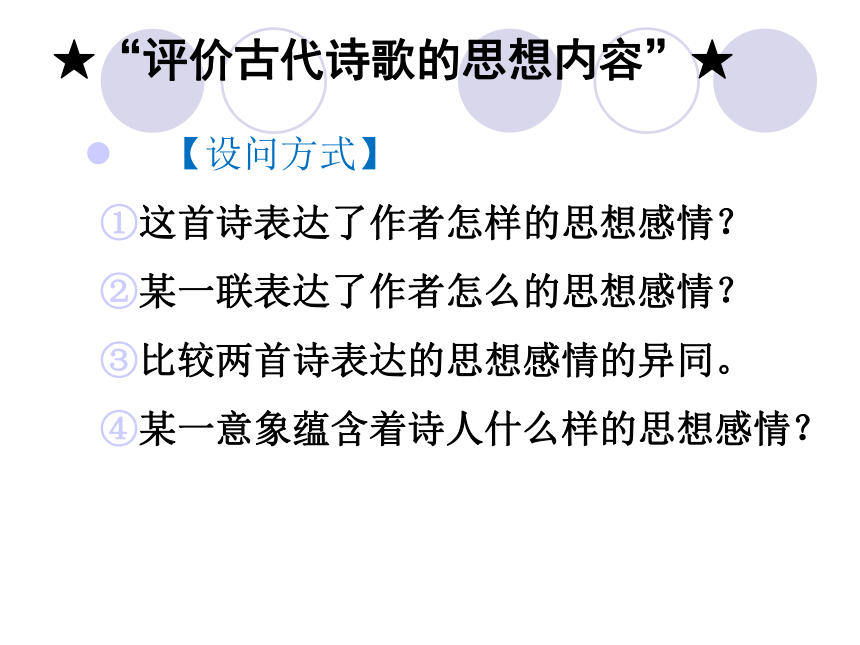

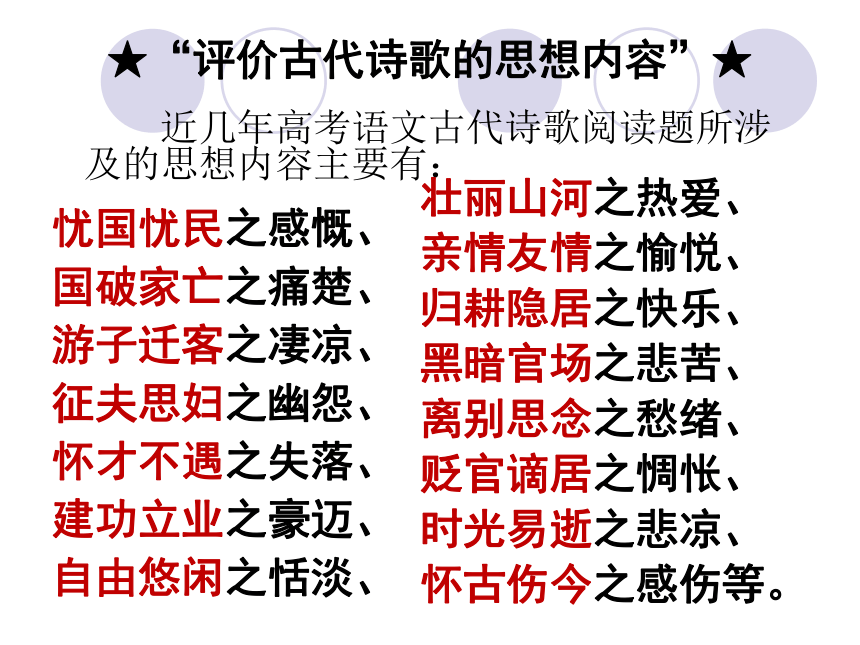

★“评价古代诗歌的思想内容”★

【设问方式】

这首诗表达了作者怎样的思想感情?

某一联表达了作者怎么的思想感情?

比较两首诗表达的思想感情的异同。

某一意象蕴含着诗人什么样的思想感情?

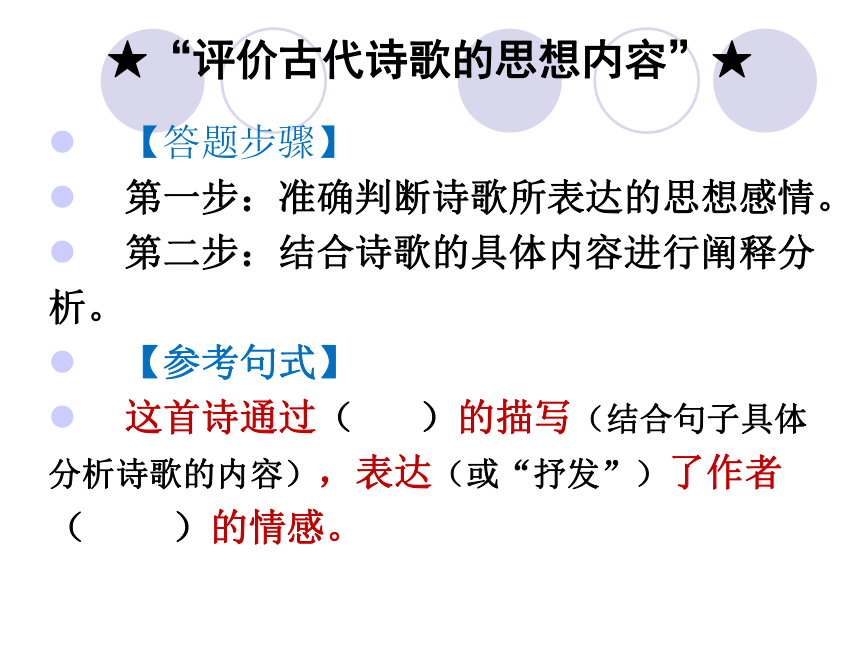

【答题步骤】

第一步:准确判断诗歌所表达的思想感情。

第二步:结合诗歌的具体内容进行阐释分析。

【参考句式】

这首诗通过(

)的描写(结合句子具体分析诗歌的内容),表达(或“抒发”)了作者(

)的情感。

★“评价古代诗歌的思想内容”★

近几年高考语文古代诗歌阅读题所涉及的思想内容主要有:

★“评价古代诗歌的思想内容”★

壮丽山河之热爱、亲情友情之愉悦、归耕隐居之快乐、黑暗官场之悲苦、离别思念之愁绪、贬官谪居之惆怅、时光易逝之悲凉、怀古伤今之感伤等。

忧国忧民之感慨、

国破家亡之痛楚、

游子迁客之凄凉、

征夫思妇之幽怨、

怀才不遇之失落、

建功立业之豪迈、

自由悠闲之恬淡、

赏析示例 长恨歌

第一单元

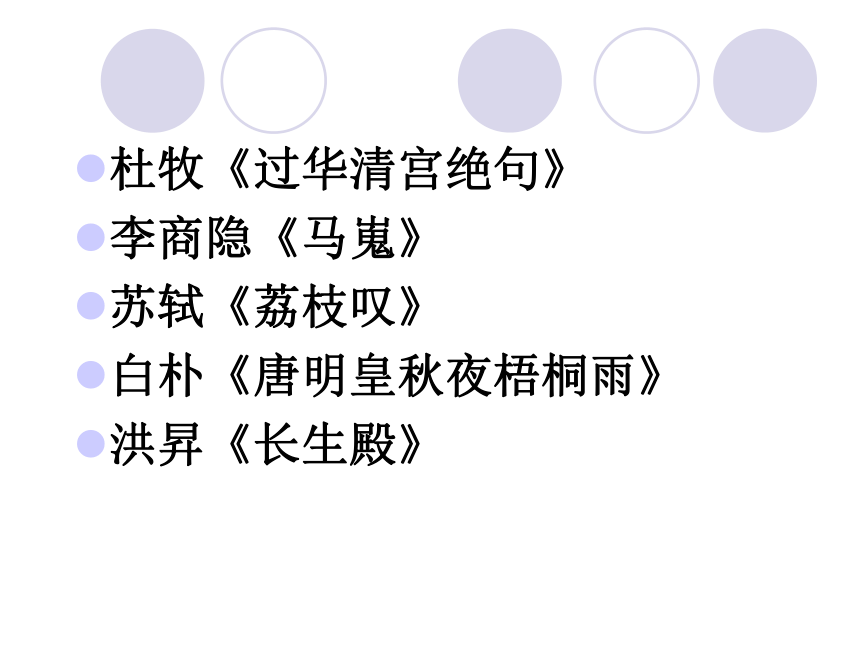

杜牧《过华清宫绝句》

李商隐《马嵬》

苏轼《荔枝叹》

白朴《唐明皇秋夜梧桐雨》

洪昇《长生殿》

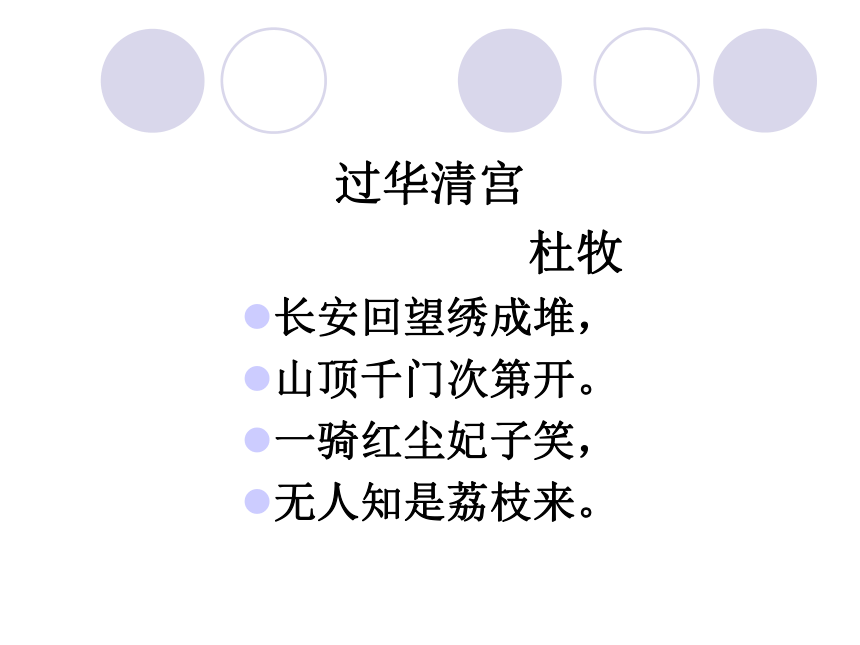

过华清宫

杜牧

长安回望绣成堆,

山顶千门次第开。

一骑红尘妃子笑,

无人知是荔枝来。

知人论世:李杨之恋

杨玉环是蜀州司户杨玄琰的女儿,随叔父杨玄璬入长安,嫁与玄宗第十四子寿王李瑁为妃,后为李隆基看中。李欲将杨占为已有,又碍于名分,于是让她出宫做女道士,法号“太真”,而后再迎归宫中,掩耳盗铃。

李隆基早先励精图治,晚年逐渐松弛。得杨玉环后,更是沉湎酒色,荒废朝政。杨玉环则不仅自己得宠专房,身封贵妃,“声焰震天下”,而且满门亲族也跟着沾光。

知人论世:李杨之恋

堂兄杨国忠位居宰相,杨銛官鸿胪卿,杨錡官侍御史,大姐封韩国夫人,三姐封虢国夫人,八姐封秦国夫人。如《长恨歌》所说是“姊妹弟兄皆列土,可怜光彩生门户。”天宝后期,朝廷内部本已矛盾重重,李隆基对杨家的偏幸,更促进了矛盾的激化。

天宝十四年,手握重兵的范阳节度使安禄山打着讨伐杨氏、以清君侧的幌子,发动叛乱,兵临长安。李隆基偕杨玉环等仓皇出奔,西行四川。至陕西马嵬驿,扈从禁军发难,求诛杨氏兄妹以谢天下。迫于情势,李隆基只得“命高力士缢贵妃于佛堂前梨树下”。

知人论世:白居易

“昼课赋,夜课书,间又课诗,不遑寝息矣,以至于口舌生疮,手肘成胝。”

倡导“新乐府运动”:用新题写时事的乐府式的诗。

写作主张:“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。

吊白居易

李忱(唐宣宗)

缀玉联珠六十年,谁教冥路作诗仙。

浮云不系名居易,造化无为字乐天。

童子解吟长恨曲,胡儿能唱琵琶篇。

文章已满行人耳,一度思卿一怆然。

了解背景

《长恨歌》是白居易诗作中脍炙人口的名篇,作于唐元和元年十二月。当时诗人35岁,正在盩(zhōu)至县任县尉。白居易曾与好友王质夫、陈鸿在闲暇时日游览当地仙游寺,谈话之中,议论到五十年前发生的安史之乱中的唐明皇李隆基与杨玉环的情事,相互感叹不已。王质夫就举起酒杯对白居易说:“李杨之事历代少有,要不遇着有超世才华的人润色,就难以传世,乐天你诗歌造诣很深,又很重感情,你试以诗歌传写这个故事怎么样?”

白居易便写了这首《长恨歌》。诗成后,陈鸿又写了《长恨歌传》。

节录短诗,重点研读

回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。

春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂。

清平调词

其一

云想衣裳花想容,

春风拂槛露华浓。

若非群玉山头见,

会向瑶台月下逢。

姊妹弟兄皆列土,可怜光彩生门户。

遂令天下父母心,不重生男重生女。

杨家显贵

三姐妹→韩国夫人

虢国夫人

秦国夫人

哥哥→殿中少监

父亲→齐国公

母亲→凉国夫人

堂哥杨国忠→右丞相

京城歌谣

“生女勿酸悲

生男勿喜欢”

“男不封候女作妃

看女却为门上楣”

信知生男恶,反是生女好。

生女犹得嫁比邻,生男埋没随百草。

姊妹弟兄皆列土,可怜光彩生门户。

遂令天下父母心,不重生男重生女。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

蜀江水碧蜀山青,圣主朝朝暮暮情。

行宫见月伤心色,夜雨闻铃肠断声。

闻道汉家天子使,

九华帐里梦魂惊。

揽衣推枕起徘徊,

珠箔银屏迤逦开。

云鬓半偏新睡觉,

花冠不整下堂来。

风吹仙袂飘飘举,

犹似霓裳羽衣舞。

在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。

天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。

为感君王辗转思,遂教方士殷勤觅

排空驭气奔如电,升天入地求之遍。

上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见。

☆内容赏析:

透过唐明皇和杨贵妃这两个人物形象,你认为《长恨歌》的主题是什么?

一、讽喻说

二、爱情说

三、双重主题说

诗人不同,诗风各异

境遇不同,诗情有别

时代不同,精神迥异

解读文辞,揣摩情意

融入体验,体会情趣

超越原意,推陈出新

以意逆志

知人论世

★“评价古代诗歌的思想内容”★

【设问方式】

这首诗表达了作者怎样的思想感情?

某一联表达了作者怎么的思想感情?

比较两首诗表达的思想感情的异同。

某一意象蕴含着诗人什么样的思想感情?

【答题步骤】

第一步:准确判断诗歌所表达的思想感情。

第二步:结合诗歌的具体内容进行阐释分析。

【参考句式】

这首诗通过(

)的描写(结合句子具体分析诗歌的内容),表达(或“抒发”)了作者(

)的情感。

★“评价古代诗歌的思想内容”★

近几年高考语文古代诗歌阅读题所涉及的思想内容主要有:

★“评价古代诗歌的思想内容”★

壮丽山河之热爱、亲情友情之愉悦、归耕隐居之快乐、黑暗官场之悲苦、离别思念之愁绪、贬官谪居之惆怅、时光易逝之悲凉、怀古伤今之感伤等。

忧国忧民之感慨、

国破家亡之痛楚、

游子迁客之凄凉、

征夫思妇之幽怨、

怀才不遇之失落、

建功立业之豪迈、

自由悠闲之恬淡、

赏析示例 长恨歌

第一单元

杜牧《过华清宫绝句》

李商隐《马嵬》

苏轼《荔枝叹》

白朴《唐明皇秋夜梧桐雨》

洪昇《长生殿》

过华清宫

杜牧

长安回望绣成堆,

山顶千门次第开。

一骑红尘妃子笑,

无人知是荔枝来。

知人论世:李杨之恋

杨玉环是蜀州司户杨玄琰的女儿,随叔父杨玄璬入长安,嫁与玄宗第十四子寿王李瑁为妃,后为李隆基看中。李欲将杨占为已有,又碍于名分,于是让她出宫做女道士,法号“太真”,而后再迎归宫中,掩耳盗铃。

李隆基早先励精图治,晚年逐渐松弛。得杨玉环后,更是沉湎酒色,荒废朝政。杨玉环则不仅自己得宠专房,身封贵妃,“声焰震天下”,而且满门亲族也跟着沾光。

知人论世:李杨之恋

堂兄杨国忠位居宰相,杨銛官鸿胪卿,杨錡官侍御史,大姐封韩国夫人,三姐封虢国夫人,八姐封秦国夫人。如《长恨歌》所说是“姊妹弟兄皆列土,可怜光彩生门户。”天宝后期,朝廷内部本已矛盾重重,李隆基对杨家的偏幸,更促进了矛盾的激化。

天宝十四年,手握重兵的范阳节度使安禄山打着讨伐杨氏、以清君侧的幌子,发动叛乱,兵临长安。李隆基偕杨玉环等仓皇出奔,西行四川。至陕西马嵬驿,扈从禁军发难,求诛杨氏兄妹以谢天下。迫于情势,李隆基只得“命高力士缢贵妃于佛堂前梨树下”。

知人论世:白居易

“昼课赋,夜课书,间又课诗,不遑寝息矣,以至于口舌生疮,手肘成胝。”

倡导“新乐府运动”:用新题写时事的乐府式的诗。

写作主张:“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。

吊白居易

李忱(唐宣宗)

缀玉联珠六十年,谁教冥路作诗仙。

浮云不系名居易,造化无为字乐天。

童子解吟长恨曲,胡儿能唱琵琶篇。

文章已满行人耳,一度思卿一怆然。

了解背景

《长恨歌》是白居易诗作中脍炙人口的名篇,作于唐元和元年十二月。当时诗人35岁,正在盩(zhōu)至县任县尉。白居易曾与好友王质夫、陈鸿在闲暇时日游览当地仙游寺,谈话之中,议论到五十年前发生的安史之乱中的唐明皇李隆基与杨玉环的情事,相互感叹不已。王质夫就举起酒杯对白居易说:“李杨之事历代少有,要不遇着有超世才华的人润色,就难以传世,乐天你诗歌造诣很深,又很重感情,你试以诗歌传写这个故事怎么样?”

白居易便写了这首《长恨歌》。诗成后,陈鸿又写了《长恨歌传》。

节录短诗,重点研读

回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。

春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂。

清平调词

其一

云想衣裳花想容,

春风拂槛露华浓。

若非群玉山头见,

会向瑶台月下逢。

姊妹弟兄皆列土,可怜光彩生门户。

遂令天下父母心,不重生男重生女。

杨家显贵

三姐妹→韩国夫人

虢国夫人

秦国夫人

哥哥→殿中少监

父亲→齐国公

母亲→凉国夫人

堂哥杨国忠→右丞相

京城歌谣

“生女勿酸悲

生男勿喜欢”

“男不封候女作妃

看女却为门上楣”

信知生男恶,反是生女好。

生女犹得嫁比邻,生男埋没随百草。

姊妹弟兄皆列土,可怜光彩生门户。

遂令天下父母心,不重生男重生女。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

蜀江水碧蜀山青,圣主朝朝暮暮情。

行宫见月伤心色,夜雨闻铃肠断声。

闻道汉家天子使,

九华帐里梦魂惊。

揽衣推枕起徘徊,

珠箔银屏迤逦开。

云鬓半偏新睡觉,

花冠不整下堂来。

风吹仙袂飘飘举,

犹似霓裳羽衣舞。

在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。

天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。

为感君王辗转思,遂教方士殷勤觅

排空驭气奔如电,升天入地求之遍。

上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见。

☆内容赏析:

透过唐明皇和杨贵妃这两个人物形象,你认为《长恨歌》的主题是什么?

一、讽喻说

二、爱情说

三、双重主题说

同课章节目录