江西省赣州市南康中学2020-2021学年高一上学期第一次大考历史试卷 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 江西省赣州市南康中学2020-2021学年高一上学期第一次大考历史试卷 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 64.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-10-13 17:03:37 | ||

图片预览

文档简介

南康中学2020-2021学年度第一学期高一第一次大考

地理、历史、政治试卷综合

历史试题

21.楚武王灭权(国)后,派人担任权县县尹,县尹向楚王直接负责,不世袭。至于郡县关系,当时有“千里百县,县有四郡”之说。据此可知 ( )

A.官僚制度正式建立 B.郡县制全面取代了分封制

C.宗法制度日趋瓦解 D.分封制下统治秩序遭破坏

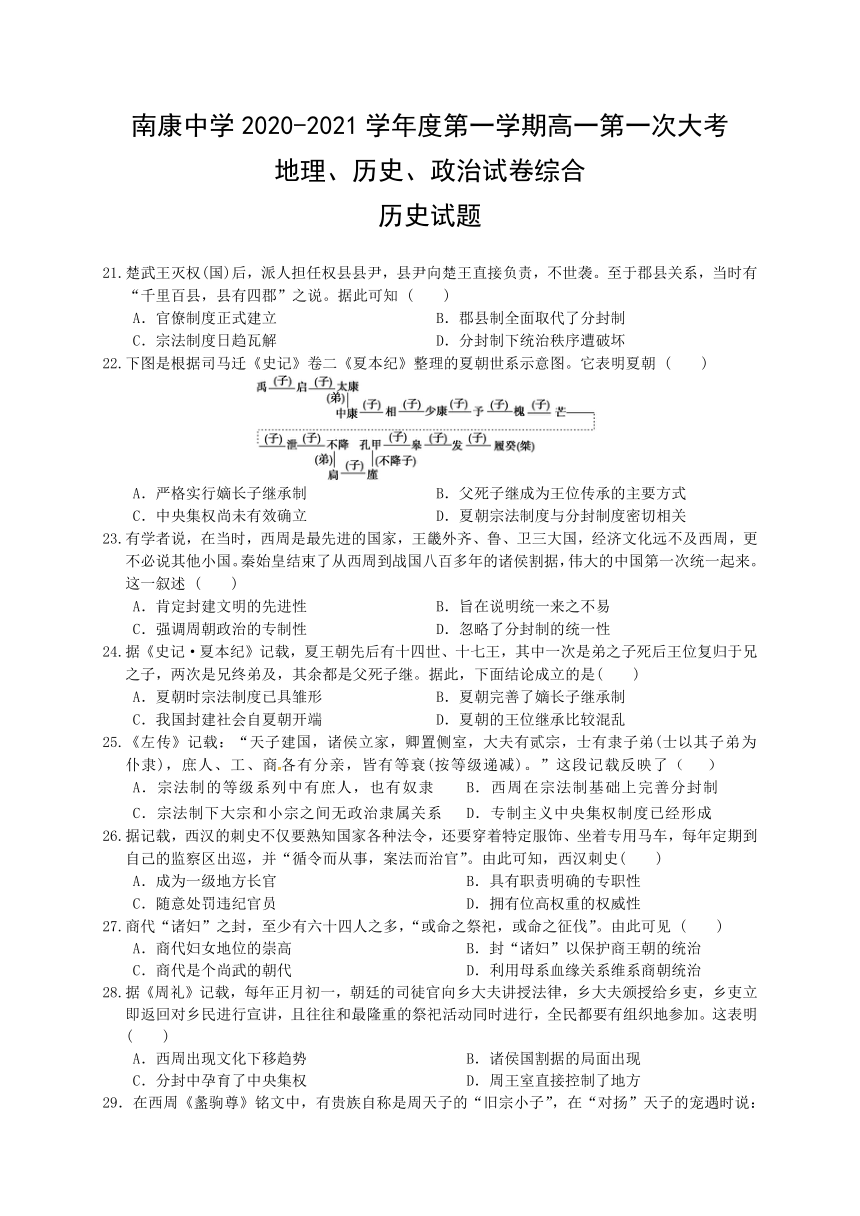

22.下图是根据司马迁《史记》卷二《夏本纪》整理的夏朝世系示意图。它表明夏朝 ( )

A.严格实行嫡长子继承制 B.父死子继成为王位传承的主要方式

C.中央集权尚未有效确立 D.夏朝宗法制度与分封制度密切相关

23.有学者说,在当时,西周是最先进的国家,王畿外齐、鲁、卫三大国,经济文化远不及西周,更不必说其他小国。秦始皇结束了从西周到战国八百多年的诸侯割据,伟大的中国第一次统一起来。这一叙述 ( )

A.肯定封建文明的先进性 B.旨在说明统一来之不易

C.强调周朝政治的专制性 D.忽略了分封制的统一性

24.据《史记·夏本纪》记载,夏王朝先后有十四世、十七王,其中一次是弟之子死后王位复归于兄之子,两次是兄终弟及,其余都是父死子继。据此,下面结论成立的是( )

A.夏朝时宗法制度已具雏形 B.夏朝完善了嫡长子继承制

C.我国封建社会自夏朝开端 D.夏朝的王位继承比较混乱

25.《左传》记载:“天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,士有隶子弟(士以其子弟为仆隶),庶人、工、商各有分亲,皆有等衰(按等级递减)。”这段记载反映了( )

A.宗法制的等级系列中有庶人,也有奴隶 B.西周在宗法制基础上完善分封制

C.宗法制下大宗和小宗之间无政治隶属关系 D.专制主义中央集权制度已经形成

26.据记载,西汉的刺史不仅要熟知国家各种法令,还要穿着特定服饰、坐着专用马车,每年定期到自己的监察区出巡,并“循令而从事,案法而治官”。由此可知,西汉刺史( )

A.成为一级地方长官 B.具有职责明确的专职性

C.随意处罚违纪官员 D.拥有位高权重的权威性

27.商代“诸妇”之封,至少有六十四人之多,“或命之祭祀,或命之征伐”。由此可见 ( )

A.商代妇女地位的崇高 B.封“诸妇”以保护商王朝的统治

C.商代是个尚武的朝代 D.利用母系血缘关系维系商朝统治

28.据《周礼》记载,每年正月初一,朝廷的司徒官向乡大夫讲授法律,乡大夫颁授给乡吏,乡吏立即返回对乡民进行宣讲,且往往和最隆重的祭祀活动同时进行,全民都要有组织地参加。这表明 ( )

A.西周出现文化下移趋势 B.诸侯国割据的局面出现

C.分封中孕育了中央集权 D.周王室直接控制了地方

29.在西周《盠驹尊》铭文中,有贵族自称是周天子的“旧宗小子”,在“对扬”天子的宠遇时说:“万年保我万宗!”在《盠方彝》铭文中又说:“万年保我万邦。”据此可知( )

A.宗法关系已成为西周执政基础 B.血缘关系对国家统一的重要性

C.宗法与分封制度间的紧密关系 D.家国同构是统治者的政治诉求

30.《仪礼》(先秦)内容主要是冠、昏、丧、祭、乡、射、朝、聘等礼仪制度,如“昏礼”(即婚礼)必经纳采、问名、纳吉、纳徵、请期、亲迎共六道程序,才能取得社会的认同。这一记载最能反映当时( )

A.社会生活的迷信色彩 B.血缘政治的等级关系

C.包办婚姻的封建特色 D.儒学的包容开放

31.拜年是我国的春节习俗,通常在家族的祠堂进行。拜年时,晚辈要给长辈行跪拜之礼,长辈端坐高堂,接受晚辈的祝福,拜年反映了我国古代的一项制度,这一制度( )

A.形成了等级森严的官僚政治 B.加剧了统治集团内部的矛盾

C.实现了中央对地方的有效管理 D.体现了血缘和政治关系

32.“三代”姓氏分而为二。“姓”源于母系氏族,多带“女”旁。“氏”主要源于各级贵族的分封。秦汉以来,原来的“氏”大多转化为“姓”,姓氏合而为一。此后“氏”通常指女子娘家姓,称为“某氏”,男子反而不称“氏”。这一变化反映( )

A.传统的分封制和宗法制崩溃 B.女权社会为男权社会所取代

C.民族大融合促进姓氏的发展 D.国家的统一使姓氏走向规范

33.秦汉以后“官”掌握行政权力,“爵”用来确定政治名位和经济权利。历代帝王往往采取“官以任能,爵以酬功”的做法,其主要目的是( )

A.维护封建等级制度 B.提高官府行政效率

C.维护君主统治权威 D.削弱贵族政治势力

34.在秦代,官僚这种政治角色是从分封制下君主的家臣演变而来的,同时设置官府中掌管薄书案牍的吏胥,辅助官员履行政务。这表明秦代( )

A.已出现了完整的官僚体系 B.平民政治已取代贵族政治

C.官僚政治的模式已经形成 D.中央文官的地位较为突出

35.隋唐以前,官府设有谱局,考定父祖官爵、门第。至宋代,政府取消谱官,家谱皆由私家编修。这一变化的主要因素是( )

A.世袭政治的瓦解 B.理学思想的传播 C.选官制度的变革 D.商品经济的发展

36.日本学者和田清认为中国官制的一个特色是“波纹式的循环发生”,即“天子左右的微臣逐渐获得权力,压倒了政府的大臣,终于取而代之。但取代之后,其中又有私臣变成实权者,再来取代现有的政府大臣。如此后浪推前浪式的往复不已”。以下官职的设置符合这一特色的是( )

A.秦朝的三公九卿 B.汉朝的“中朝”

C.隋唐的三省六部 D.宋朝的枢密院

37.分封制是西周宗法制度的主要内容之一。秦汉以后尽管郡县制成为国家的一项基本行政区划,但封国制度一直不同程度的以不同方式被历朝历代所保留。如西汉初年的郡国并行制和明朝初年的封国制。分封制存在反映了( )

A.宗法观念根深蒂固 B.有利于加强中央集权

C.顺应当时统治需要 D.统治阶级的个人喜好

38.汉在秦乡置“三老”基础上,增加了县“三老”。刘邦对选拔县乡“三老”的要求,不仅是要年龄大、学识广,最重要的是要“能率众者”。“三老”选拔说明汉代( )

A.中央加强控制地方 B.不拘一格任命官员

C.察举官员注重声望 D.地方家族势力强大

39.中国古代政区划界依据由以山川形便(依据山河走势)为主转变为以打破山河阻隔形成犬牙交错行政区划的原因是( )

A.不同区域间经济联系日益密切 B.同级政区的数量明显增加

C.中央政府对地方控制逐渐加强 D.政府的行政效率不断提高

40.日本学者内藤湖南提出的“唐宋变革说”认为,自唐朝开始,中国社会发生深刻的变化,宋朝以后进入到“近世”时期,认为变革在政治上表现为“贵族政治的衰落和君主权力的确立。”下列可以支持这一观点的是( )

A.从宗法制到君主制的发展 B.从分封制到郡县制的变化

C.从贵族政治到官僚政治的形成 D.从九品中正制到科举制演变

63.(22分)

材料一 西周分封制总结了历史经验,把建立地方政权与巩固自身统治有机结合起来,使王室能有效地对整个领土进行控制,调节了统治阶级的内部矛盾。周王室用权利与义务的规定,使周天子成为名副其实的诸侯之君,改变了夏商时代国王为诸侯之长的状况。分封制促进了诸侯国势力的迅速发展,统一的奴隶制度在各诸侯国得以建立和发展,这是奴隶制经济繁荣的基础。分封制加速了各族融合的进程,受封的偏远诸侯国逐步接受了中原文化,一些大诸侯不断向周围的夷、戎、狄等少数民族用兵,进而兼并其土地,进行了文化渗透。

材料二 除了向周边部族征战,西周很少发生战争或动乱,到第十任天子周厉王发生“国人暴动”时,西周已基本上稳定了200余年。西周是统一局面下实行地方分权,诸侯掌握着地方的军事和财政,但至少200年还没有一个诸侯搞分裂。这是为什么呢?

(1)根据材料一,概括西周分封制的积极作用。(12分)

(2)根据上述材料和所学知识,分析西周为什么200年没有出现诸侯分裂和政局动荡的局面?(10分)

64.(18分)阅读材料.完成下列要求。

材料一 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。汉举贤良,自董仲舒以来,皆对第三道。……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 曹魏黄初元年,魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议“乃立九品官人之法:州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”。

——《通典》卷一四

材料三 唐人杨绾云:“近炀帝始设进士之科,当时优试策而已。”科举由应试人于一定时期,投碟自进,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之,然后为真正考试。……秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。

——邓嗣禹《中国科举制度起源考》

(1)根据上述材料并结合所学知识,概括西汉至唐不同的选官标准。(6分)

(2)根据材料三并结合所学知识,分析科举制的历史影响。(12分)

南康中学2020-2021学年度第一学期高一第一次大考

地理、历史、政治试卷参考答案

21-25 DBDAB 26-30 BBCDB 31-35 DACCC 36-40 BAACD

63.(1)加强了对地方的统治;调节了统治阶级的内部矛盾;促进了奴隶制度的建立和发展;加速了民族融合。(12分)

(2)地广人稀,生产力水平低下;周王室实力强大,诸侯实力相对弱小;分封制加强了周天子对地方的统治;宗法制解决了贵族之间在权力、财产和土地继承上的矛盾;礼乐制度强化了等级观念,形成了文化认同的社会心理。(10分)

64.(1)标准:汉初以德行(品行或孝廉)为标准;魏晋以门第为标准;隋唐以考试成绩为标准。(6分)

(2)积极:①打破了世家大族垄断官场的情形(或有利于社会阶层的流动。)②保证了专制政府行政人员的来源和有较高文化素养的士人从政(或提高官员素质)。有利于提高了行政效率。③促成了普遍持久的读书风尚,有益于社会重学风气的形成,促进了文化教育的繁荣。④有利于实现公平公正。(每点2分,任8分)

局限:重才轻品;官本位思想;禁锢思想和创新,压抑了科学技术的进步。(4分)

地理、历史、政治试卷综合

历史试题

21.楚武王灭权(国)后,派人担任权县县尹,县尹向楚王直接负责,不世袭。至于郡县关系,当时有“千里百县,县有四郡”之说。据此可知 ( )

A.官僚制度正式建立 B.郡县制全面取代了分封制

C.宗法制度日趋瓦解 D.分封制下统治秩序遭破坏

22.下图是根据司马迁《史记》卷二《夏本纪》整理的夏朝世系示意图。它表明夏朝 ( )

A.严格实行嫡长子继承制 B.父死子继成为王位传承的主要方式

C.中央集权尚未有效确立 D.夏朝宗法制度与分封制度密切相关

23.有学者说,在当时,西周是最先进的国家,王畿外齐、鲁、卫三大国,经济文化远不及西周,更不必说其他小国。秦始皇结束了从西周到战国八百多年的诸侯割据,伟大的中国第一次统一起来。这一叙述 ( )

A.肯定封建文明的先进性 B.旨在说明统一来之不易

C.强调周朝政治的专制性 D.忽略了分封制的统一性

24.据《史记·夏本纪》记载,夏王朝先后有十四世、十七王,其中一次是弟之子死后王位复归于兄之子,两次是兄终弟及,其余都是父死子继。据此,下面结论成立的是( )

A.夏朝时宗法制度已具雏形 B.夏朝完善了嫡长子继承制

C.我国封建社会自夏朝开端 D.夏朝的王位继承比较混乱

25.《左传》记载:“天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,士有隶子弟(士以其子弟为仆隶),庶人、工、商各有分亲,皆有等衰(按等级递减)。”这段记载反映了( )

A.宗法制的等级系列中有庶人,也有奴隶 B.西周在宗法制基础上完善分封制

C.宗法制下大宗和小宗之间无政治隶属关系 D.专制主义中央集权制度已经形成

26.据记载,西汉的刺史不仅要熟知国家各种法令,还要穿着特定服饰、坐着专用马车,每年定期到自己的监察区出巡,并“循令而从事,案法而治官”。由此可知,西汉刺史( )

A.成为一级地方长官 B.具有职责明确的专职性

C.随意处罚违纪官员 D.拥有位高权重的权威性

27.商代“诸妇”之封,至少有六十四人之多,“或命之祭祀,或命之征伐”。由此可见 ( )

A.商代妇女地位的崇高 B.封“诸妇”以保护商王朝的统治

C.商代是个尚武的朝代 D.利用母系血缘关系维系商朝统治

28.据《周礼》记载,每年正月初一,朝廷的司徒官向乡大夫讲授法律,乡大夫颁授给乡吏,乡吏立即返回对乡民进行宣讲,且往往和最隆重的祭祀活动同时进行,全民都要有组织地参加。这表明 ( )

A.西周出现文化下移趋势 B.诸侯国割据的局面出现

C.分封中孕育了中央集权 D.周王室直接控制了地方

29.在西周《盠驹尊》铭文中,有贵族自称是周天子的“旧宗小子”,在“对扬”天子的宠遇时说:“万年保我万宗!”在《盠方彝》铭文中又说:“万年保我万邦。”据此可知( )

A.宗法关系已成为西周执政基础 B.血缘关系对国家统一的重要性

C.宗法与分封制度间的紧密关系 D.家国同构是统治者的政治诉求

30.《仪礼》(先秦)内容主要是冠、昏、丧、祭、乡、射、朝、聘等礼仪制度,如“昏礼”(即婚礼)必经纳采、问名、纳吉、纳徵、请期、亲迎共六道程序,才能取得社会的认同。这一记载最能反映当时( )

A.社会生活的迷信色彩 B.血缘政治的等级关系

C.包办婚姻的封建特色 D.儒学的包容开放

31.拜年是我国的春节习俗,通常在家族的祠堂进行。拜年时,晚辈要给长辈行跪拜之礼,长辈端坐高堂,接受晚辈的祝福,拜年反映了我国古代的一项制度,这一制度( )

A.形成了等级森严的官僚政治 B.加剧了统治集团内部的矛盾

C.实现了中央对地方的有效管理 D.体现了血缘和政治关系

32.“三代”姓氏分而为二。“姓”源于母系氏族,多带“女”旁。“氏”主要源于各级贵族的分封。秦汉以来,原来的“氏”大多转化为“姓”,姓氏合而为一。此后“氏”通常指女子娘家姓,称为“某氏”,男子反而不称“氏”。这一变化反映( )

A.传统的分封制和宗法制崩溃 B.女权社会为男权社会所取代

C.民族大融合促进姓氏的发展 D.国家的统一使姓氏走向规范

33.秦汉以后“官”掌握行政权力,“爵”用来确定政治名位和经济权利。历代帝王往往采取“官以任能,爵以酬功”的做法,其主要目的是( )

A.维护封建等级制度 B.提高官府行政效率

C.维护君主统治权威 D.削弱贵族政治势力

34.在秦代,官僚这种政治角色是从分封制下君主的家臣演变而来的,同时设置官府中掌管薄书案牍的吏胥,辅助官员履行政务。这表明秦代( )

A.已出现了完整的官僚体系 B.平民政治已取代贵族政治

C.官僚政治的模式已经形成 D.中央文官的地位较为突出

35.隋唐以前,官府设有谱局,考定父祖官爵、门第。至宋代,政府取消谱官,家谱皆由私家编修。这一变化的主要因素是( )

A.世袭政治的瓦解 B.理学思想的传播 C.选官制度的变革 D.商品经济的发展

36.日本学者和田清认为中国官制的一个特色是“波纹式的循环发生”,即“天子左右的微臣逐渐获得权力,压倒了政府的大臣,终于取而代之。但取代之后,其中又有私臣变成实权者,再来取代现有的政府大臣。如此后浪推前浪式的往复不已”。以下官职的设置符合这一特色的是( )

A.秦朝的三公九卿 B.汉朝的“中朝”

C.隋唐的三省六部 D.宋朝的枢密院

37.分封制是西周宗法制度的主要内容之一。秦汉以后尽管郡县制成为国家的一项基本行政区划,但封国制度一直不同程度的以不同方式被历朝历代所保留。如西汉初年的郡国并行制和明朝初年的封国制。分封制存在反映了( )

A.宗法观念根深蒂固 B.有利于加强中央集权

C.顺应当时统治需要 D.统治阶级的个人喜好

38.汉在秦乡置“三老”基础上,增加了县“三老”。刘邦对选拔县乡“三老”的要求,不仅是要年龄大、学识广,最重要的是要“能率众者”。“三老”选拔说明汉代( )

A.中央加强控制地方 B.不拘一格任命官员

C.察举官员注重声望 D.地方家族势力强大

39.中国古代政区划界依据由以山川形便(依据山河走势)为主转变为以打破山河阻隔形成犬牙交错行政区划的原因是( )

A.不同区域间经济联系日益密切 B.同级政区的数量明显增加

C.中央政府对地方控制逐渐加强 D.政府的行政效率不断提高

40.日本学者内藤湖南提出的“唐宋变革说”认为,自唐朝开始,中国社会发生深刻的变化,宋朝以后进入到“近世”时期,认为变革在政治上表现为“贵族政治的衰落和君主权力的确立。”下列可以支持这一观点的是( )

A.从宗法制到君主制的发展 B.从分封制到郡县制的变化

C.从贵族政治到官僚政治的形成 D.从九品中正制到科举制演变

63.(22分)

材料一 西周分封制总结了历史经验,把建立地方政权与巩固自身统治有机结合起来,使王室能有效地对整个领土进行控制,调节了统治阶级的内部矛盾。周王室用权利与义务的规定,使周天子成为名副其实的诸侯之君,改变了夏商时代国王为诸侯之长的状况。分封制促进了诸侯国势力的迅速发展,统一的奴隶制度在各诸侯国得以建立和发展,这是奴隶制经济繁荣的基础。分封制加速了各族融合的进程,受封的偏远诸侯国逐步接受了中原文化,一些大诸侯不断向周围的夷、戎、狄等少数民族用兵,进而兼并其土地,进行了文化渗透。

材料二 除了向周边部族征战,西周很少发生战争或动乱,到第十任天子周厉王发生“国人暴动”时,西周已基本上稳定了200余年。西周是统一局面下实行地方分权,诸侯掌握着地方的军事和财政,但至少200年还没有一个诸侯搞分裂。这是为什么呢?

(1)根据材料一,概括西周分封制的积极作用。(12分)

(2)根据上述材料和所学知识,分析西周为什么200年没有出现诸侯分裂和政局动荡的局面?(10分)

64.(18分)阅读材料.完成下列要求。

材料一 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。汉举贤良,自董仲舒以来,皆对第三道。……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 曹魏黄初元年,魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议“乃立九品官人之法:州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”。

——《通典》卷一四

材料三 唐人杨绾云:“近炀帝始设进士之科,当时优试策而已。”科举由应试人于一定时期,投碟自进,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之,然后为真正考试。……秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。

——邓嗣禹《中国科举制度起源考》

(1)根据上述材料并结合所学知识,概括西汉至唐不同的选官标准。(6分)

(2)根据材料三并结合所学知识,分析科举制的历史影响。(12分)

南康中学2020-2021学年度第一学期高一第一次大考

地理、历史、政治试卷参考答案

21-25 DBDAB 26-30 BBCDB 31-35 DACCC 36-40 BAACD

63.(1)加强了对地方的统治;调节了统治阶级的内部矛盾;促进了奴隶制度的建立和发展;加速了民族融合。(12分)

(2)地广人稀,生产力水平低下;周王室实力强大,诸侯实力相对弱小;分封制加强了周天子对地方的统治;宗法制解决了贵族之间在权力、财产和土地继承上的矛盾;礼乐制度强化了等级观念,形成了文化认同的社会心理。(10分)

64.(1)标准:汉初以德行(品行或孝廉)为标准;魏晋以门第为标准;隋唐以考试成绩为标准。(6分)

(2)积极:①打破了世家大族垄断官场的情形(或有利于社会阶层的流动。)②保证了专制政府行政人员的来源和有较高文化素养的士人从政(或提高官员素质)。有利于提高了行政效率。③促成了普遍持久的读书风尚,有益于社会重学风气的形成,促进了文化教育的繁荣。④有利于实现公平公正。(每点2分,任8分)

局限:重才轻品;官本位思想;禁锢思想和创新,压抑了科学技术的进步。(4分)

同课章节目录