第19课 北魏政治和北方民族大交融 课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 第19课 北魏政治和北方民族大交融 课件(共33张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-10-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

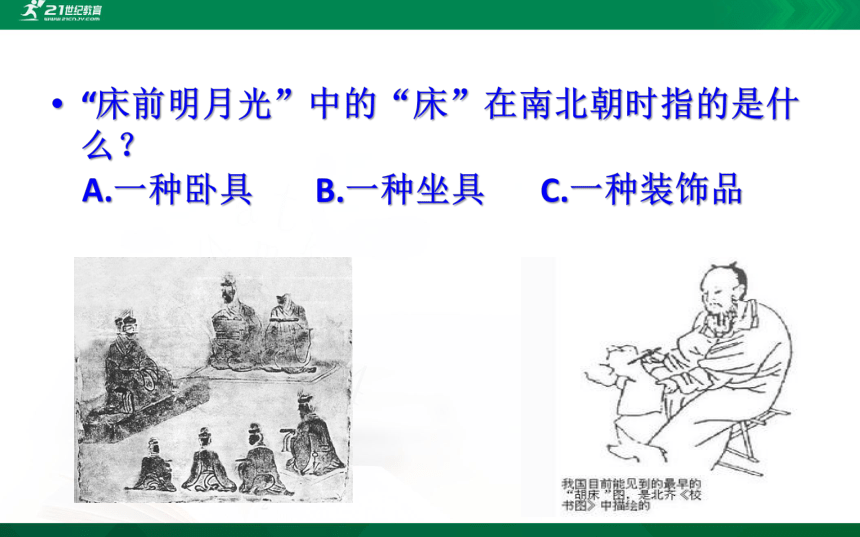

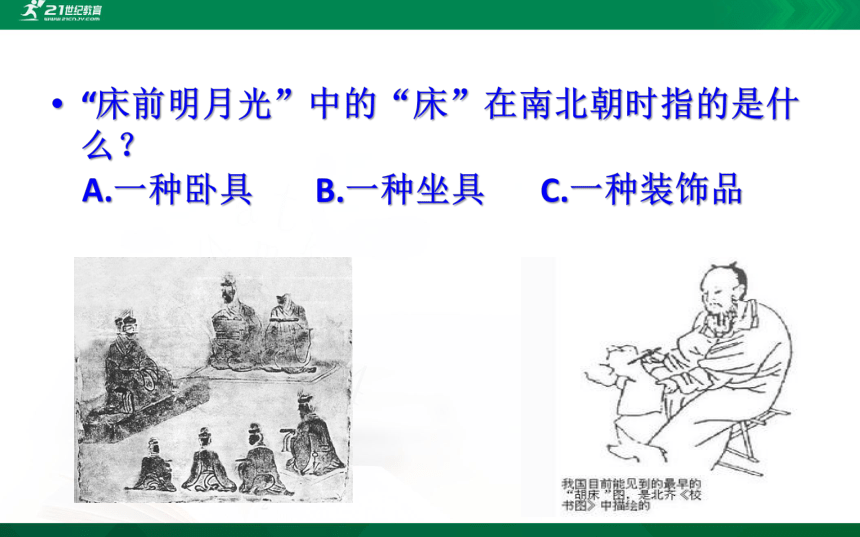

“床前明月光”中的“床”在南北朝时指的是什么?

A.一种卧具

B.一种坐具

C.一种装饰品

第 19 课

北魏政治与北方民族大交融

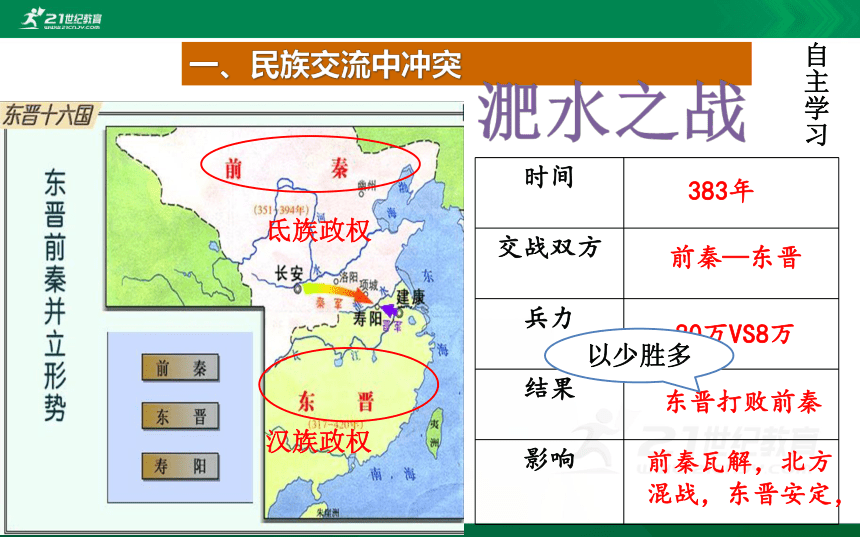

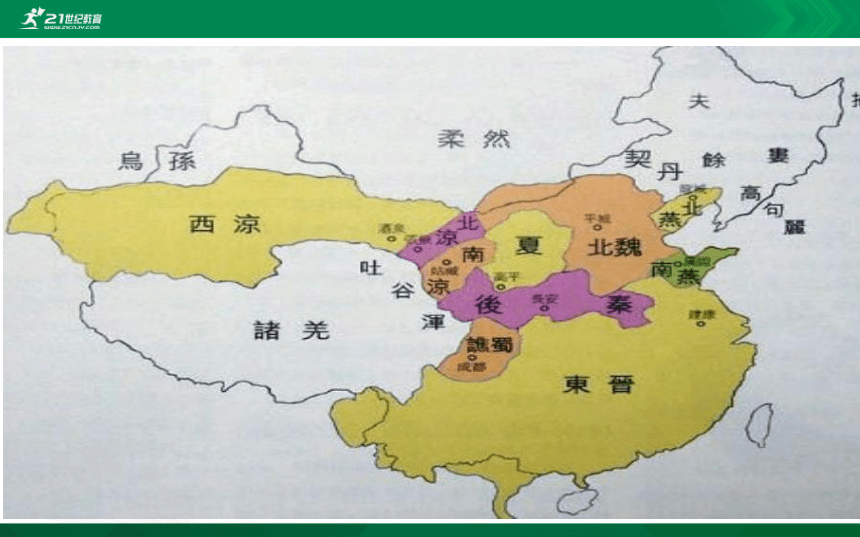

一、民族交流中冲突

——淝水之战

氐族政权

汉族政权

一、民族交流中冲突

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}时间

交战双方

兵力

结果

影响

淝水之战

383年

前秦—东晋

80万VS8万

东晋打败前秦

前秦瓦解,北方混战,东晋安定,

自主学习

以少胜多

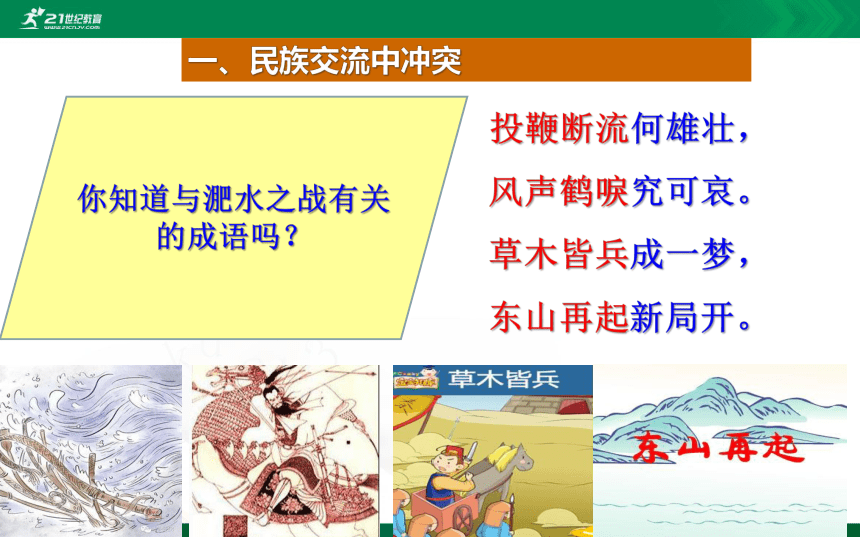

你知道与淝水之战有关的成语吗?

投鞭断流何雄壮,

风声鹤唳究可哀。

草木皆兵成一梦,

东山再起新局开。

一、民族交流中冲突

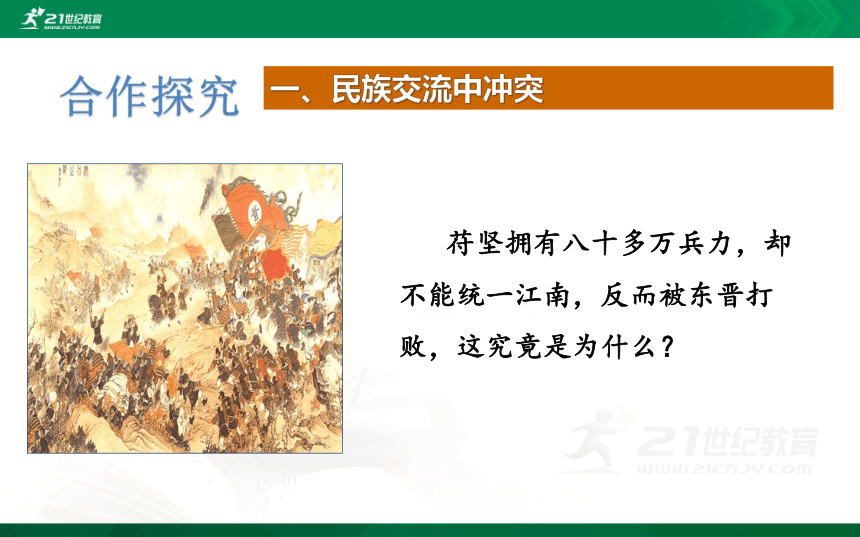

苻坚拥有八十多万兵力,却

不能统一江南,反而被东晋打

败,这究竟是为什么?

合作探究

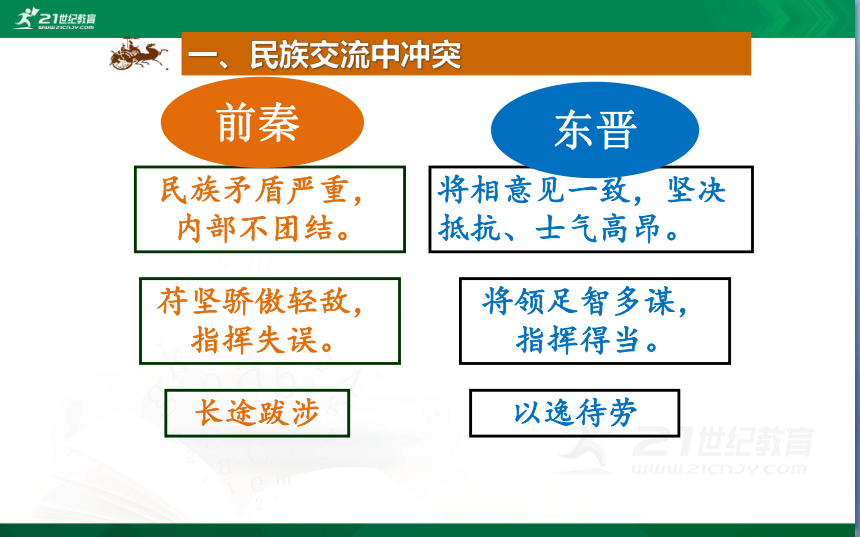

一、民族交流中冲突

民族矛盾严重,内部不团结。

苻坚骄傲轻敌,指挥失误。

将相意见一致,坚决抵抗、士气高昂。

将领足智多谋,指挥得当。

长途跋涉

以逸待劳

前秦

东晋

一、民族交流中冲突

二、民族交流中的交融

——北魏孝文帝改革

鲜卑族发祥地噶仙洞遗址

(噶仙,鄂伦春语,猎民之仙的意思)

4世纪后期,游牧在阴山地区的________建立

北魏。

__,北魏统一了北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

拓跋

439年

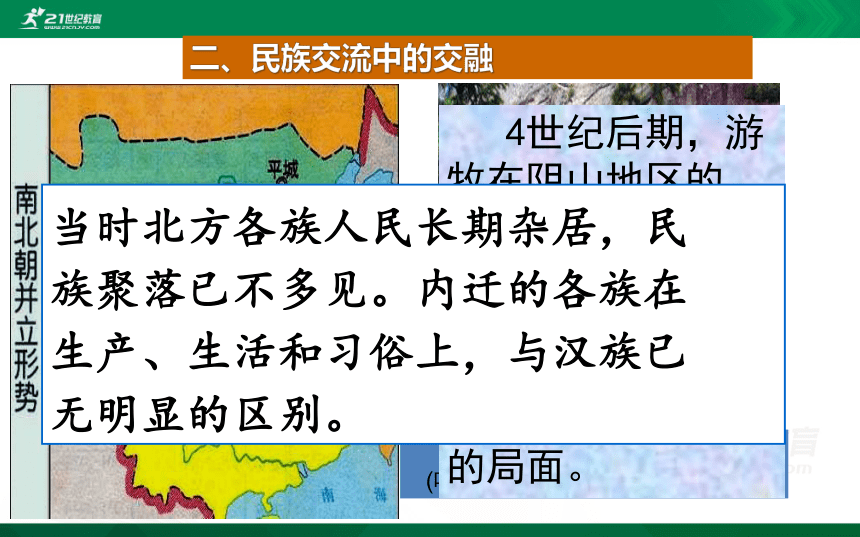

二、民族交流中的交融

鲜卑族拓跋

当时北方各族人民长期杂居,民

族聚落已不多见。内迁的各族在

生产、生活和习俗上,与汉族已

无明显的区别。

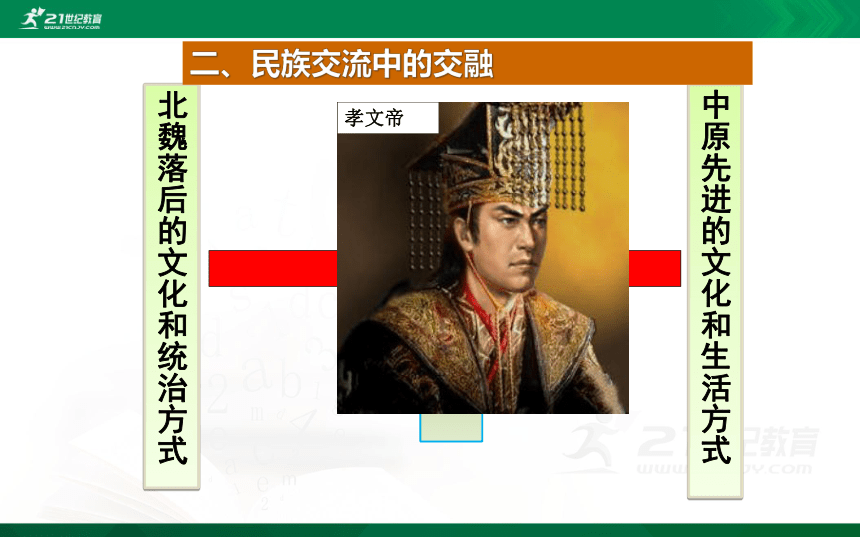

北魏落后的文化和统治方式

中原先进的文化和生活方式

改革迫在眉睫

二、民族交流中的交融

孝文帝

洛阳为数朝之都,素来是中原的政治、经济、文化中心。

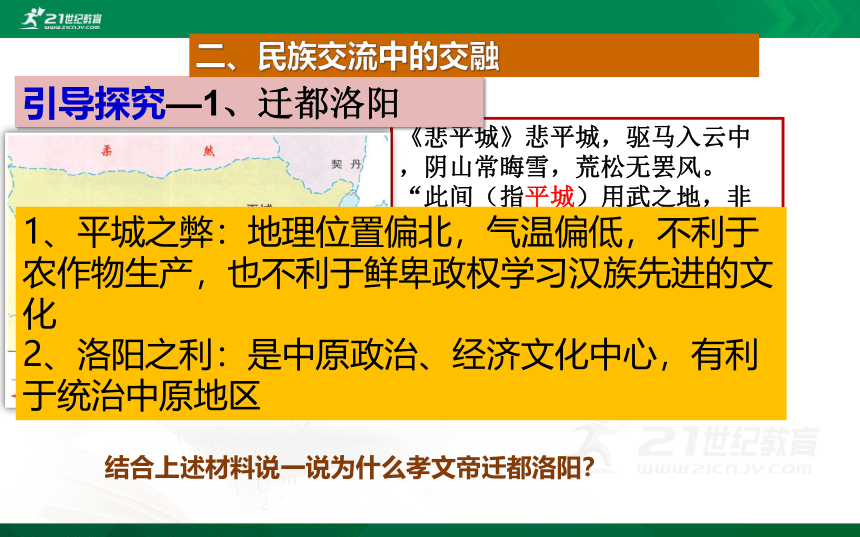

《悲平城》悲平城,驱马入云中,阴山常晦雪,荒松无罢风。

“此间(指平城)用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难”。

结合上述材料说一说为什么孝文帝迁都洛阳?

引导探究—1、迁都洛阳

二、民族交流中的交融

1、平城之弊:地理位置偏北,气温偏低,不利于农作物生产,也不利于鲜卑政权学习汉族先进的文化

2、洛阳之利:是中原政治、经济文化中心,有利于统治中原地区

用精炼的语言概括出每则材料对应的北魏孝文帝汉化改革措施。

材料一

材料二

材料三

材料四

材料五

材料六

二、民族交流中的交融

合作探究—2、实行汉化

材料一

二、民族交流中的交融

说汉语

魏主欲变北俗,引见群臣……帝曰:“今欲断北语,一从正音。其年三十已上,习性已久,容不可猝革。三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。

——《资治通鉴》

——选自人民教育出版社《中国历史》

材料二

二、民族交流中的交融

穿汉服

原有姓氏

现在姓氏

拓跋

元

原姓

现姓

原姓

现姓

丘穆陵

穆

步六孤

陆

贺兰

贺

独孤

刘

贺楼

楼

勿忸于

于

尉迟

尉

纥奚

嵇

——摘编自杜士铎主编《北魏史》

二、民族交流中的交融

材料三

改汉姓

材料四

孝文帝择中原大姓(汉族贵族)女子作后宫,并分别为五个皇弟娶中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。

——摘编自逯耀东《从平城到洛阳》

二、民族交流中的交融

通汉婚

材料五:北魏孝文帝出行仪仗图

二、民族交流中的交融

习汉礼

材料六

北魏尚书、中书、门下三省及诸卿设置齐备,设官一准南朝,以为永制。

——选自张金龙:

《北魏政治与制度论稿》

二、民族交流中的交融

用汉制

二、民族交流中的交融

材料:自晋、宋以来,号洛阳为荒土,此谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富胜,人物殷阜,目所不识,口不能传。……北人安可不重?

—— 《洛阳迦南记》

北魏孝文帝改革有何影响?

促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

3、影响

翻译:自从东晋南朝以来,繁华的洛阳变成了一片荒土,都以为长江以北全是少数民族,昨天到了洛阳,才知道有很多身着汉服的士族,在中原地区,那里礼仪兴盛,人才众多,物产丰富,难以言传,北方的少数民族不可轻视。

今天,在我们的56个民族中,已经没有了鲜卑族。有人认为这是由于当年孝文帝推行汉化政策,使得鲜卑族慢慢消失,所以孝文帝的改革不值得肯定。

你同意这个观点吗?说说你的理由

各抒己见

孝文帝改革顺应了历史潮流,促进了民族交融,鲜卑族汇入了更先进的以汉族为主体的中华民族中,推动了社会进步。

二、民族交流中的交融

三、民族交流中的发展

——北方的民族交融

请同学们阅读教材,归纳北方民族大融合具体表现。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}生产生活

政治制度

思想文化

民族心理

少数民族学习汉族君主专制

民族隔阂与偏见逐渐减少

三、民族交流中的发展

少数民族使用汉语;西北民族的乐器受到汉族欢迎

内迁人民学习汉族农业技艺、从事农产;汉族人民学习畜牧经验,接受北方各民族人民的食物、服装

穿裤褶(zhě)服的南朝乐队

汉族妇女蒸馍烙饼图

抚琴击鼓乐俑

饮食

歌舞

服饰

三、民族交流中的发展

穿丝绸衣服的少数民族贵族

汉人胡食图(吃羊肉串)

敦煌飞天乐舞壁画

通过图片感受民族交融

北魏车马出行图

采桑图

北朝乐府《木兰诗》

生产

出行

文学

北魏骑马俑

汉人牧马图

北朝民歌《敕勒歌》

三、民族交流中的发展

民族交融

各民族之间,取长补短,共同发展的过程。

少数民族汉化

汉族学习少数民族文化

少数民族之间相互借鉴

这一民族大交融,固然经历了长期的痛苦历程,但是……中华文明比之以前更加兴盛起来。中国历史上空前强盛的隋唐封建国家,就是在这种民族大交融的基础上形成发展起来的。

——著名史学家、王仲荦先生

1.北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化。

2.为以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

三、民族交流中的发展

北方地区的民族交融有什么影响?

胡床

古代供跪坐之物曰床,北魏自胡人传入,为垂足之坐;如今之行军椅曰胡床。

——黄现璠《古书解读初探》

一、民族交流中的冲突

淝水之战:公元383年

前秦(氐族)——东晋(汉族)

民族矛盾严重,内部不团结,统一全国失败

二、民族交流中的交融

北魏孝文帝改革:迁都洛阳,实行汉化

顺应历史趋势,促进民族交融

三、民族交流中的发展

北方民族交融:衣食住行——生产方式——思想文化

由表及里,改变社会风貌,推动历史进程

第19课 北魏政治和北方民族大交融

当堂诊学

1.成语故事是历史的积淀,每一个成语的背后都有一个含义深远的故事。以下成语的来历与淝水之战无关的是( )

A.投鞭断流 B.退避三舍 C.草木皆兵 D.风声鹤唳

2.南北朝时期,我国北方少数民族中通过汉化推动社会进步,影响最大的是( )

A.鲜卑族 B.匈奴族 C.羯族 D.氐族

3.鲜卑贵族身穿汉族服装,出现这一现象的主要原因是( )

A.北方少数民族内迁 B.穿汉服显示贵族身份

C.北魏统一黄河流域 D.孝文帝推行汉化政策

B

A

D

4.如右图所示,公元5世纪末北魏孝文帝力排众议,迁都于( )

D

5、历史图片的解读是学习历史的重要能力,下列图片突出反映的历史现象是( )

胡人汉服图

汉人胡食图

A.北方统一 B.民族交融 C.中外交流 D.文化昌盛

B

北魏初年,有个姓拓跋的鲜卑人曾担任“白鹭官”,没有俸禄,但战争中掠夺到的财物可以归己。若干年后,他的后人已改用汉人的“元”姓, 担任的官职是太尉,有规定的俸禄可以领取,穿汉人的衣服,说汉话,还与朝中的一个汉人官员结成了亲家。

(1)上述情境中,与“白鹭官”相比,其后人的生活习俗发生了哪些变化?(4分)

(2)导致“白鹭官”后人发生变化的主要原因源于历史上的哪一重大改革?(2分)

(3)分析情境中“白鹭官”后人的变化,说明这次改革具有怎样的积极作用。(4分)

改汉姓,穿汉服,说汉语,与汉族官员通婚

北魏孝文帝改革

促进了民族大交融,增强了北魏的实力。

材料分析

述史抒怀

追随历史的步履拾级而上,

鲜卑民族的沧桑岁月,述说雄浑的交响。

胡风汉韵在滚滚浪潮中交织激荡,

铸就了辉煌灿烂的泱泱盛世,赫赫隋唐。

几千年来,我们手足相亲,心守相望,

让民族交融的不落壮歌,在中华大地永远传唱!

A.一种卧具

B.一种坐具

C.一种装饰品

第 19 课

北魏政治与北方民族大交融

一、民族交流中冲突

——淝水之战

氐族政权

汉族政权

一、民族交流中冲突

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}时间

交战双方

兵力

结果

影响

淝水之战

383年

前秦—东晋

80万VS8万

东晋打败前秦

前秦瓦解,北方混战,东晋安定,

自主学习

以少胜多

你知道与淝水之战有关的成语吗?

投鞭断流何雄壮,

风声鹤唳究可哀。

草木皆兵成一梦,

东山再起新局开。

一、民族交流中冲突

苻坚拥有八十多万兵力,却

不能统一江南,反而被东晋打

败,这究竟是为什么?

合作探究

一、民族交流中冲突

民族矛盾严重,内部不团结。

苻坚骄傲轻敌,指挥失误。

将相意见一致,坚决抵抗、士气高昂。

将领足智多谋,指挥得当。

长途跋涉

以逸待劳

前秦

东晋

一、民族交流中冲突

二、民族交流中的交融

——北魏孝文帝改革

鲜卑族发祥地噶仙洞遗址

(噶仙,鄂伦春语,猎民之仙的意思)

4世纪后期,游牧在阴山地区的________建立

北魏。

__,北魏统一了北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

拓跋

439年

二、民族交流中的交融

鲜卑族拓跋

当时北方各族人民长期杂居,民

族聚落已不多见。内迁的各族在

生产、生活和习俗上,与汉族已

无明显的区别。

北魏落后的文化和统治方式

中原先进的文化和生活方式

改革迫在眉睫

二、民族交流中的交融

孝文帝

洛阳为数朝之都,素来是中原的政治、经济、文化中心。

《悲平城》悲平城,驱马入云中,阴山常晦雪,荒松无罢风。

“此间(指平城)用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难”。

结合上述材料说一说为什么孝文帝迁都洛阳?

引导探究—1、迁都洛阳

二、民族交流中的交融

1、平城之弊:地理位置偏北,气温偏低,不利于农作物生产,也不利于鲜卑政权学习汉族先进的文化

2、洛阳之利:是中原政治、经济文化中心,有利于统治中原地区

用精炼的语言概括出每则材料对应的北魏孝文帝汉化改革措施。

材料一

材料二

材料三

材料四

材料五

材料六

二、民族交流中的交融

合作探究—2、实行汉化

材料一

二、民族交流中的交融

说汉语

魏主欲变北俗,引见群臣……帝曰:“今欲断北语,一从正音。其年三十已上,习性已久,容不可猝革。三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。

——《资治通鉴》

——选自人民教育出版社《中国历史》

材料二

二、民族交流中的交融

穿汉服

原有姓氏

现在姓氏

拓跋

元

原姓

现姓

原姓

现姓

丘穆陵

穆

步六孤

陆

贺兰

贺

独孤

刘

贺楼

楼

勿忸于

于

尉迟

尉

纥奚

嵇

——摘编自杜士铎主编《北魏史》

二、民族交流中的交融

材料三

改汉姓

材料四

孝文帝择中原大姓(汉族贵族)女子作后宫,并分别为五个皇弟娶中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。

——摘编自逯耀东《从平城到洛阳》

二、民族交流中的交融

通汉婚

材料五:北魏孝文帝出行仪仗图

二、民族交流中的交融

习汉礼

材料六

北魏尚书、中书、门下三省及诸卿设置齐备,设官一准南朝,以为永制。

——选自张金龙:

《北魏政治与制度论稿》

二、民族交流中的交融

用汉制

二、民族交流中的交融

材料:自晋、宋以来,号洛阳为荒土,此谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富胜,人物殷阜,目所不识,口不能传。……北人安可不重?

—— 《洛阳迦南记》

北魏孝文帝改革有何影响?

促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

3、影响

翻译:自从东晋南朝以来,繁华的洛阳变成了一片荒土,都以为长江以北全是少数民族,昨天到了洛阳,才知道有很多身着汉服的士族,在中原地区,那里礼仪兴盛,人才众多,物产丰富,难以言传,北方的少数民族不可轻视。

今天,在我们的56个民族中,已经没有了鲜卑族。有人认为这是由于当年孝文帝推行汉化政策,使得鲜卑族慢慢消失,所以孝文帝的改革不值得肯定。

你同意这个观点吗?说说你的理由

各抒己见

孝文帝改革顺应了历史潮流,促进了民族交融,鲜卑族汇入了更先进的以汉族为主体的中华民族中,推动了社会进步。

二、民族交流中的交融

三、民族交流中的发展

——北方的民族交融

请同学们阅读教材,归纳北方民族大融合具体表现。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}生产生活

政治制度

思想文化

民族心理

少数民族学习汉族君主专制

民族隔阂与偏见逐渐减少

三、民族交流中的发展

少数民族使用汉语;西北民族的乐器受到汉族欢迎

内迁人民学习汉族农业技艺、从事农产;汉族人民学习畜牧经验,接受北方各民族人民的食物、服装

穿裤褶(zhě)服的南朝乐队

汉族妇女蒸馍烙饼图

抚琴击鼓乐俑

饮食

歌舞

服饰

三、民族交流中的发展

穿丝绸衣服的少数民族贵族

汉人胡食图(吃羊肉串)

敦煌飞天乐舞壁画

通过图片感受民族交融

北魏车马出行图

采桑图

北朝乐府《木兰诗》

生产

出行

文学

北魏骑马俑

汉人牧马图

北朝民歌《敕勒歌》

三、民族交流中的发展

民族交融

各民族之间,取长补短,共同发展的过程。

少数民族汉化

汉族学习少数民族文化

少数民族之间相互借鉴

这一民族大交融,固然经历了长期的痛苦历程,但是……中华文明比之以前更加兴盛起来。中国历史上空前强盛的隋唐封建国家,就是在这种民族大交融的基础上形成发展起来的。

——著名史学家、王仲荦先生

1.北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化。

2.为以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

三、民族交流中的发展

北方地区的民族交融有什么影响?

胡床

古代供跪坐之物曰床,北魏自胡人传入,为垂足之坐;如今之行军椅曰胡床。

——黄现璠《古书解读初探》

一、民族交流中的冲突

淝水之战:公元383年

前秦(氐族)——东晋(汉族)

民族矛盾严重,内部不团结,统一全国失败

二、民族交流中的交融

北魏孝文帝改革:迁都洛阳,实行汉化

顺应历史趋势,促进民族交融

三、民族交流中的发展

北方民族交融:衣食住行——生产方式——思想文化

由表及里,改变社会风貌,推动历史进程

第19课 北魏政治和北方民族大交融

当堂诊学

1.成语故事是历史的积淀,每一个成语的背后都有一个含义深远的故事。以下成语的来历与淝水之战无关的是( )

A.投鞭断流 B.退避三舍 C.草木皆兵 D.风声鹤唳

2.南北朝时期,我国北方少数民族中通过汉化推动社会进步,影响最大的是( )

A.鲜卑族 B.匈奴族 C.羯族 D.氐族

3.鲜卑贵族身穿汉族服装,出现这一现象的主要原因是( )

A.北方少数民族内迁 B.穿汉服显示贵族身份

C.北魏统一黄河流域 D.孝文帝推行汉化政策

B

A

D

4.如右图所示,公元5世纪末北魏孝文帝力排众议,迁都于( )

D

5、历史图片的解读是学习历史的重要能力,下列图片突出反映的历史现象是( )

胡人汉服图

汉人胡食图

A.北方统一 B.民族交融 C.中外交流 D.文化昌盛

B

北魏初年,有个姓拓跋的鲜卑人曾担任“白鹭官”,没有俸禄,但战争中掠夺到的财物可以归己。若干年后,他的后人已改用汉人的“元”姓, 担任的官职是太尉,有规定的俸禄可以领取,穿汉人的衣服,说汉话,还与朝中的一个汉人官员结成了亲家。

(1)上述情境中,与“白鹭官”相比,其后人的生活习俗发生了哪些变化?(4分)

(2)导致“白鹭官”后人发生变化的主要原因源于历史上的哪一重大改革?(2分)

(3)分析情境中“白鹭官”后人的变化,说明这次改革具有怎样的积极作用。(4分)

改汉姓,穿汉服,说汉语,与汉族官员通婚

北魏孝文帝改革

促进了民族大交融,增强了北魏的实力。

材料分析

述史抒怀

追随历史的步履拾级而上,

鲜卑民族的沧桑岁月,述说雄浑的交响。

胡风汉韵在滚滚浪潮中交织激荡,

铸就了辉煌灿烂的泱泱盛世,赫赫隋唐。

几千年来,我们手足相亲,心守相望,

让民族交融的不落壮歌,在中华大地永远传唱!

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史