三年级上册数学教学详案-第5单元2长方形周长(北师大版)

文档属性

| 名称 | 三年级上册数学教学详案-第5单元2长方形周长(北师大版) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 490.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-10-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2 长方形周长

本节课主要探索并理解长方形和正方形周长的计算方法。这是在学生知道了长方形和正方形边的特点,理解了周长的实际意义的基础上进行学习的。主要内容包括长方形和正方形的周长(正方形是特殊的长方形)。学生根据自己对周长的理解程度选择合适方法进行计算,通过说一说如何计算长方形、正方形的周长,让学生真正理解周长的计算方法,建立对长方形和正方形周长概念本质的理解。灵活运用长方形和正方形周长的知识解决实际问题,体会解决问题策略的多样化。

1.经历探索长方形和正方形周长计算方法的过程,理解并掌握长、正方形周长的计算方法,并能正确计算。

2.能运用长方形和正方形周长的计算方法解决实际生活中的简单问题,体会解题策略的多样化。

3.在测量、计算、交流等学习活动中,学会独立思考问题,并能表达自己的想法,体会数学与实际生活的紧密联系。

【重点】

掌握长方形和正方形的周长的计算方法。

【难点】

运用长方形和正方形的周长的计算方法解决实际生活中的简单问题。

【教师准备】 PPT课件。

【学生准备】 复习上节课计算图形周长的方法。

PPT课件出示下列几个图形,让学生把长方形和正方形找出来。

学生找到长方形和正方形后教师提问:

师:长方形的四条边有什么特点?

预设 生:相对的两条边长度相等。

师:长方形相邻的两条边有什么不同?

预设 生:一条边较长,一般叫长方形的长;一条边较短,一般叫长方形的宽。

师:正方形的四条边有什么特点?

预设 生:正方形的四条边长度都相等。

【参考答案】 第3个是长方形,第5个是正方形。

[设计意图] 本节课的学习要用到前面学习的知识,就是长方形和正方形的特点和对周长意义的理解。复习这两个内容为本节课的学习做好知识方面的铺垫,便于学生更好地学习长方形和正方形周长的知识。

方法一

谈话导入:

师:老师拍了许多照片,其中有一张老师特别喜欢,想给它加个框保存起来。可是老师遇到了一个小麻烦,不知道该锯多长的木条才能刚好做个框,你们能帮老师解决这个问题吗?

(引导学生说出要求木条的长度,其实就是求长方形照片的周长。)

师:在生活中,类似这样的问题很多,比如给礼盒加一圈花边,要算花边的长度,用彩带布置教室,要算彩带的长度,这些都要用到我们今天要学习的长方形的周长的知识来解决。

板书课题:长方形周长。

[设计意图] 选取生活中的给照片做个相框,使学习内容与学生已有的知识相联系,和生活实际密切结合,激发同学们的学习兴趣,使其积极参与其中,达到生活数学化,数学生活化的目的。

方法二

我们学校最近在操场上画篮球场地,篮球场最外圈是什么形状?(长方形)工人叔叔用纸胶带围了一圈,再刷油漆,这样又直又美观。工人叔叔让老师算算围一圈用多少米纸胶带。

你们愿意帮忙算一算吗?知道要算长方形的什么吗?(周长)

板书课题:长方形周长。

[设计意图] 利用学生助人为乐的品质,自然引入课题,从学生实际的生活情景展开教学,通过质疑,激发学生的探究欲望。

一、长方形的周长。

1.理解题意,提出问题。

师:PPT课件出示教材第48页的长方形和问题。

●量一量,算出右面长方形的周长,说说你是怎么想的。

2.分析问题,解决问题。

师:现在老师想知道这个长方形的周长具体是多少,你能想办法得到这个长方形的周长吗?

(学生独立思考并测量计算后组内交流自己的方法,怎样才能得到这个长方形的周长,组织学生动手测量得出数据,再计算出这个长方形的周长。教师巡视,对有困难的小组予以帮助。)

3.汇报展示。

师:谁先来汇报一下你是如何得出这个长方形的周长的?

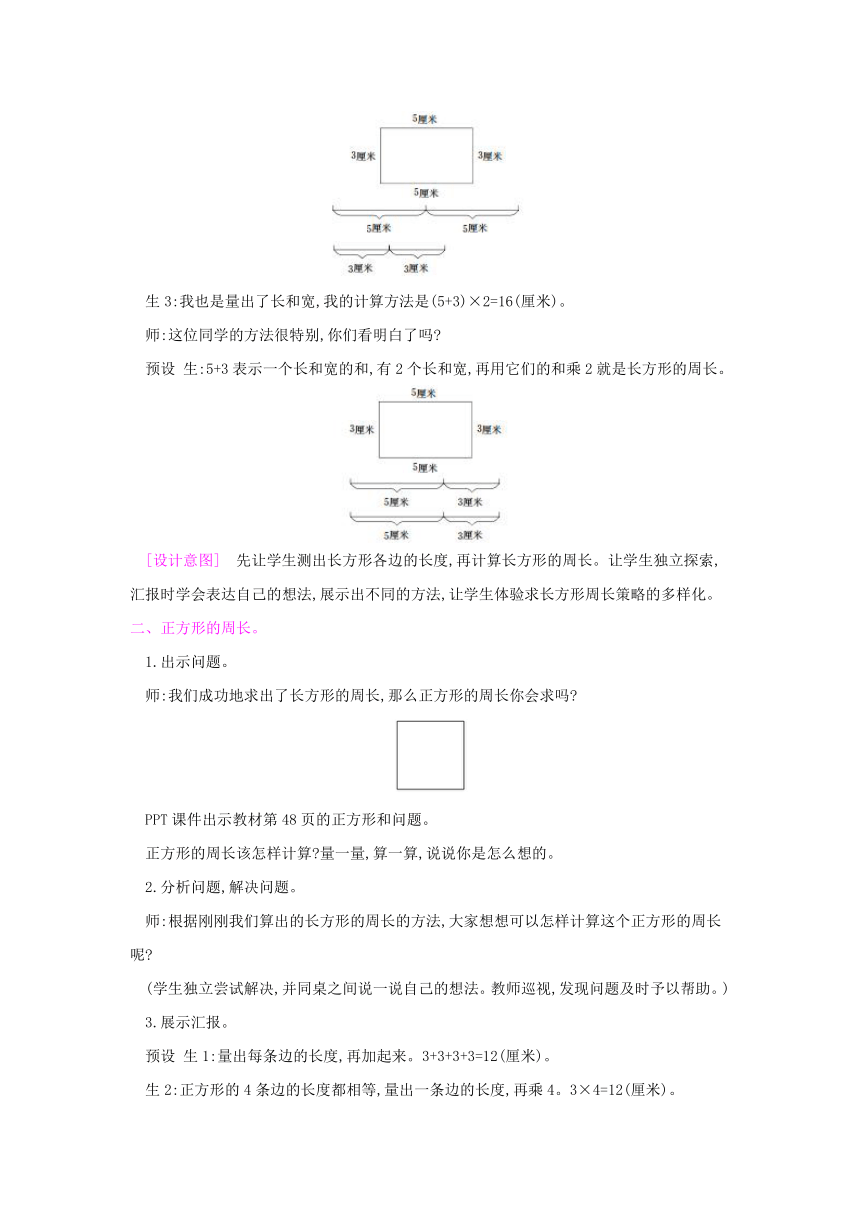

预设 生:长方形的周长就是长方形四条边的长度之和,我先测出了这个长方形的四条边分别是5厘米,3厘米,5厘米和3厘米,再把它们加起来,5+3+5+3=16(厘米)。

师:这位同学的方法你们听明白了吗?谁还有其他的方法,请展示给同学们看一下好吗?

预设 生1:他的方法是量出4条边的长度,再加起来。我的方法是我只量出了长和宽,再把长方形的2个长和2个宽加起来,5×2+3×2=16(厘米)。

生2:因为长方形的对边相等,他先算出两个长是多少厘米,再算出两个宽是多少厘米,最后把它们加起来就可以了。

生3:我也是量出了长和宽,我的计算方法是(5+3)×2=16(厘米)。

师:这位同学的方法很特别,你们看明白了吗?

预设 生:5+3表示一个长和宽的和,有2个长和宽,再用它们的和乘2就是长方形的周长。

[设计意图] 先让学生测出长方形各边的长度,再计算长方形的周长。让学生独立探索,汇报时学会表达自己的想法,展示出不同的方法,让学生体验求长方形周长策略的多样化。

二、正方形的周长。

1.出示问题。

师:我们成功地求出了长方形的周长,那么正方形的周长你会求吗?

PPT课件出示教材第48页的正方形和问题。

正方形的周长该怎样计算?量一量,算一算,说说你是怎么想的。

2.分析问题,解决问题。

师:根据刚刚我们算出的长方形的周长的方法,大家想想可以怎样计算这个正方形的周长呢?

(学生独立尝试解决,并同桌之间说一说自己的想法。教师巡视,发现问题及时予以帮助。)

3.展示汇报。

预设 生1:量出每条边的长度,再加起来。3+3+3+3=12(厘米)。

生2:正方形的4条边的长度都相等,量出一条边的长度,再乘4。3×4=12(厘米)。

师:通过计算正方形的周长你有什么发现?

预设 生:我发现正方形是特殊的长方形,不仅像长方形一样对边相等,而且四条边都相等。因此直接用边长乘4的方法来算。

4.归纳、总结计算长方形和正方形周长的计算方法。

师:如何计算长方形和正方形的周长?

(学生先在小组内讨论总结两种图形周长的计算方法,再集体交流。)

预设 生1:计算长方形周长的方法有三种。分别是:

方法一: 量出四条边的长度,再加起来。

方法二: 先量出长和宽,再求出两个长的和与两个宽的和,最后把它们加起来。

方法三:先求出一个长与一个宽的和,再用它们的和乘2。

生2:计算正方形周长的方法有两种。分别是:

方法一:量出每条边的长度,再加起来。

方法二:量出一条边的长度,再乘4。

师:根据刚才同学们所说的这些方法,请同学们说一说,计算长方形与正方形的周长哪种方法最简便?

(学生互相交流,比较算法,得出最简便的方法,全部汇报。)

预设 生1:他们的方法一中,都是把四条边的长度加起来求周长,这种方法便于理解,具体计算时有点麻烦。

生2:计算长方形周长的第三种方法比较简便,根据长方形两条长和两条宽的特点求出周长。

教师随之板书:长方形的周长=长+长+宽+宽或长×2+宽×2或(长+宽)×2。

生3:计算正方形周长的第二种方法比较简便,根据正方形四条边都相等的特点求出正方形的周长,用边长乘4。

教师随之板书:正方形的周长=边长+边长+边长+边长或边长×4。

5.巩固练习。

PPT课件出示:求出格子图中长方形和正方形的周长,说说你有什么发现。

(每个小方格的边长为1厘米。)

学生独立完成后小组内交流各自的想法。对于用4条边长相加的方法的结果和用简单方法做的结果进行对比。进而验证:

长方形的周长=(长+宽)×2,

长方形的周长=长×2+宽×2,

长方形的周长=长+长+宽+宽,

正方形的周长=边长×4,

正方形的周长=边长+边长+边长+边长。

【参考答案】 长方形的周长是20厘米,正方形的周长是12厘米。

[设计意图] 学生已经学会了计算长方形周长的方法,对于正方形的周长放手让学生独立解决,体现了学生学习的主动性和自主性。让学生对比求长方形和正方形周长的方法,选择简便的方法求周长,体现了策略的多样化和方法的最优化。巩固练习使学生真正理解了周长的计算方法。

三、利用长方形的周长解决问题。

1.画一画,理解题意。

师:淘气想靠墙围成一个长方形的蔬菜园,淘气听说我们学会了如何求长方形和正方形的周长,想请我们帮他解决这个问题,你愿意吗?

PPT课件出示:淘气想靠墙围成一个长方形的蔬菜园,长是6米,宽是4米。可以怎样围?分别需要多长的围栏?

师:你想怎样帮他?可以在练习本上画一画,你是怎样围的?

(学生独立思考后,在练习本上画出怎样围的。同桌之间交流各自的想法。)

预设 生1:我是这样围的:长方形的一条长边靠墙。

生2:我的方法和他不一样,我是这样围的:长方形的一条宽边靠墙。

2.说一说,理解靠墙围成长方形的方法。

师:同学们真聪明,用两种方法帮助了淘气,请同学们比较这两种方法,有什么异同点?

预设 生1:他们的相同点是:都是选择了围墙当作一条边,围成长方形的围栏只用到了三条边。

生2:他们的不同点是:一个用长方形的长边靠墙,一个用长方形的宽边靠墙。

生3:题目中告诉我们墙的长度是10米,这样无论是长边靠墙还是宽边靠墙都是可以的。如果墙的长度是5米,就只能用宽边靠墙,不能用长边靠墙了。

3.算一算,解决问题。

师:你能算出这两种围法分别用多少米围栏吗?

(学生独立完成后小组交流自己的方法,并订正。)

预设 生1:用长边靠墙:6+4×2=14(米)。

生2:用长边靠墙:6+4+4=14(米)。

生3:用宽边靠墙:4+6×2=16(米)。

生4:用宽边靠墙:4+6+6=16(米)。

[设计意图] 通过画一画的活动理解题意,使问题更加形象具体;说一说,比较两种方法的异同,加深对长方形周长计算方法的理解;算一算的活动让学生灵活运用长方形周长的知识解决实际问题。

1.完成教材第49页练一练第1题。

提醒学生测量时可取整厘米数,是不是要测出每条边的长度?每个图形只要测量出几条边就能求出周长?引导学生有意识地根据图形的特点选择比较简便的方法求周长。学生独立完成后订正答案。

2.完成教材第49页练一练第2题。

先让学生理解题意,篮球场的周长指的是哪里,篱笆的长指的是哪里。独立完成后订正。

3.完成教材第49页练一练第5题。

引导学生认真观察并找到解决问题的“捷径”,通过平移把另外三个图形转化成长方形,体会到:线段平移后原图形的形状发生了变化,但是周长和原图形的周长相等。

【参考答案】 1.(4+1)×2=10(厘米) 2×4=8(厘米) (3+2)×2=10(厘米) 2.(28+15)×2=86(米)或28×2+15×2=86(米) 32×3=96(米)或32+32+32=96(米) 3.(10+5)×2=30(米)。发现:每个图形的形状不一样,但通过平移后都转化成长方形,形状发生了变化,但是周长和原图形的周长相等。

师:请同学们回顾本节课是如何学习长方形周长的,通过学习你有什么新的收获?

预设 生1:通过测量计算探究了长方形和正方形周长的计算方法,通过方法的展示我知道了可以根据图形的特点选择简便的方法求周长。

生2:我学会了长方形周长=(长+宽)×2;长方形的周长=长×2+宽×2;正方形的周长=边长×4。

生3:我们可以用求长方形和正方形周长的方法解决生活中的一些实际问题。

作业1

教材第49页练一练第3,4题。

作业2

【基础巩固】

1.(基础题)计算下面图形的周长。

2.(变式题)连一连。

3.(易错题)填表。

长/厘米

36

34

69

23

120

宽/厘米

25

18

36

17

80

周长/厘米

【提升培优】

4.(变式题)学校花坛宽4米,长12米,一边靠墙(墙足够长),花坛的围栏至少有多长?

5.(重点题)足球场是一个长105米,宽68米的长方形。运动员孙明每次比赛前都跑2圈热身,他2圈一共跑了多少米?

6.(难点题)一个正方形被分成3个完全一样的长方形,每个长方形的周长是80厘米,正方形的周长是多少厘米?

【思维创新】

7.(开放题)动手画一画。每个小方格边长为1厘米。

(1)画一个周长是12厘米的正方形。

(2)画一个宽是3厘米,长是宽的2倍的长方形。

(3)画一个周长是16厘米的长方形。

【参考答案】

作业1:3.略。 4.40÷4=10(厘米)。

作业2:1.(26+14)×2=80(厘米) 20×4=80(厘米)

2. 3.122 104 210 80 400 4.12+4×2=20(米) 5.(105+68)×2=346(米) 346×2=692(米) 6.80×3÷8=30(厘米) 30×4=120(厘米) 7.略

长方形周长

长方形的周长=长+长+宽+宽或长×2+宽×2或(长+宽)×2

正方形的周长=边长+边长+边长+边长或边长×4

根据图形的特点选择简便的方法求图形的周长。

《数学课程标准》前言部分指出:“动手实践,自主探索,合作学习是学生学习数学的重要方式”。本课设计以这一基本理念为指导,强调“以学生为中心”和“以自主探究为主线”,重视学习过程和学习方式,努力使学生在探索交流中获得新知,同时享受到学习的乐趣。在教学长方形周长时,让学生试着求出长方形的周长,课堂上我大胆地放手,让学生通过小组合作学习,自主探索长方形周长的各种解法,说说你是怎么想的,再引导学生比较,哪几种想法是一样的,你喜欢哪一种算法,为什么?大家都一致认为长方形的周长=(长+宽)×2比较方便。

教学中应鼓励学生质疑,在解决靠墙围菜地时,对于用长边靠墙还是宽边靠墙这方面学生的质疑,教学得不全面具体,部分学生理解不深刻。

应用长方形和正方形周长的知识解决问题时,鼓励学生用自己喜欢的方法灵活解决生活中的实际问题。

【练一练·49页】

2.(28+15)×2=86(米) 32+32+32=64+32=96(米) 4.40÷4=10(厘米) 边长是10厘米。 5.第一个图形周长:10+10+5+5=20+10=30(米) 第二、三、四个图形的周长:10+5+10+5=30(米) 周长都是30米。

【练习四·50页】

3.小长方形周长 大长方形周长 4.15+17+21=32+21=53(毫米) 12+11+15+20=23+35=58(厘米) 25+25+18+18=50+36=86(厘米) 5.60米 20分米 42厘米 28厘米 56分米

6.48÷4=12(厘米) 7.4+1×2=6(米) 答:篱笆长6米。 8.(1)12×4=48(米) (2)12÷2=6(米) 4×6=24(米) (3)24×4=96(米) 48×2=96(米) 4个小正方形的周长总和是大正方形的周长的2倍,因为多出了4条边。

9.

长有几根小棒

5

6

7

4

宽有几根小棒

3

2

1

4

一个长方形的长是12厘米,比宽长3厘米,它的周长是多少厘米?

[名师点拨] 此题要求长方形的周长,先要知道长和宽各是多少厘米,长是12厘米是已知的,比宽长3厘米,可知宽应为12-3=9(厘米),然后才能按长方形周长的计算方法列出算式。

[解答] 12-3=9(厘米) (12+9)×2=42(厘米)

答:长方形的周长是42厘米。

【知识拓展】 1.如果已知长方形的周长和宽,求长,可用公式“长=(周长-宽×2)÷2”或“长=周长÷2-宽”。

2.如果已知长方形的周长和长,求宽,可用公式“宽=(周长-长×2)÷2”或“宽=周长÷2-长”。

“七巧板”的来历

“七巧板”又称“智慧板”,是我国古代的一种拼板工具。七巧板中有正方形、平行四边形和三角形。它们的数目不多,却能拼出很多种图形,如能拼出从0到9的十个数字,或汉语拼音字母,也能拼出几何图形、动物、建筑物等。简简单单的七块板,竟能拼出千变万化的图形,谁能想到呢,这种玩具是由一种古代家具演变来的。

宋朝有个叫黄伯思的人,对几何图形很有研究,他热情好客,发明了一种用6张小桌子组成的“宴几”,也就是请客吃饭的小桌子。后来有人把它改进为7张桌组成的宴几,可以根据吃饭人数的不同,把桌子拼成不同的形状,比如3人拼成三角形,4人拼成四方形,6人拼成六方形……这样用餐时人人方便,气氛更好。

后来,有人把宴几缩小改变到只有七块板,用它拼图,演变成一种玩具。因为它十分巧妙好玩,所以人们叫它“七巧板”。到了明末清初,皇宫中的人经常用它来庆贺节日和娱乐,拼成各种吉祥图案和文字,故宫博物院至今还保存着当时的七巧板呢!

18世纪,七巧板传到国外,立刻引起极大的兴趣,有些外国人通宵达旦地玩它,并叫它“唐图”,意思是“来自中国的拼图。”

本节课主要探索并理解长方形和正方形周长的计算方法。这是在学生知道了长方形和正方形边的特点,理解了周长的实际意义的基础上进行学习的。主要内容包括长方形和正方形的周长(正方形是特殊的长方形)。学生根据自己对周长的理解程度选择合适方法进行计算,通过说一说如何计算长方形、正方形的周长,让学生真正理解周长的计算方法,建立对长方形和正方形周长概念本质的理解。灵活运用长方形和正方形周长的知识解决实际问题,体会解决问题策略的多样化。

1.经历探索长方形和正方形周长计算方法的过程,理解并掌握长、正方形周长的计算方法,并能正确计算。

2.能运用长方形和正方形周长的计算方法解决实际生活中的简单问题,体会解题策略的多样化。

3.在测量、计算、交流等学习活动中,学会独立思考问题,并能表达自己的想法,体会数学与实际生活的紧密联系。

【重点】

掌握长方形和正方形的周长的计算方法。

【难点】

运用长方形和正方形的周长的计算方法解决实际生活中的简单问题。

【教师准备】 PPT课件。

【学生准备】 复习上节课计算图形周长的方法。

PPT课件出示下列几个图形,让学生把长方形和正方形找出来。

学生找到长方形和正方形后教师提问:

师:长方形的四条边有什么特点?

预设 生:相对的两条边长度相等。

师:长方形相邻的两条边有什么不同?

预设 生:一条边较长,一般叫长方形的长;一条边较短,一般叫长方形的宽。

师:正方形的四条边有什么特点?

预设 生:正方形的四条边长度都相等。

【参考答案】 第3个是长方形,第5个是正方形。

[设计意图] 本节课的学习要用到前面学习的知识,就是长方形和正方形的特点和对周长意义的理解。复习这两个内容为本节课的学习做好知识方面的铺垫,便于学生更好地学习长方形和正方形周长的知识。

方法一

谈话导入:

师:老师拍了许多照片,其中有一张老师特别喜欢,想给它加个框保存起来。可是老师遇到了一个小麻烦,不知道该锯多长的木条才能刚好做个框,你们能帮老师解决这个问题吗?

(引导学生说出要求木条的长度,其实就是求长方形照片的周长。)

师:在生活中,类似这样的问题很多,比如给礼盒加一圈花边,要算花边的长度,用彩带布置教室,要算彩带的长度,这些都要用到我们今天要学习的长方形的周长的知识来解决。

板书课题:长方形周长。

[设计意图] 选取生活中的给照片做个相框,使学习内容与学生已有的知识相联系,和生活实际密切结合,激发同学们的学习兴趣,使其积极参与其中,达到生活数学化,数学生活化的目的。

方法二

我们学校最近在操场上画篮球场地,篮球场最外圈是什么形状?(长方形)工人叔叔用纸胶带围了一圈,再刷油漆,这样又直又美观。工人叔叔让老师算算围一圈用多少米纸胶带。

你们愿意帮忙算一算吗?知道要算长方形的什么吗?(周长)

板书课题:长方形周长。

[设计意图] 利用学生助人为乐的品质,自然引入课题,从学生实际的生活情景展开教学,通过质疑,激发学生的探究欲望。

一、长方形的周长。

1.理解题意,提出问题。

师:PPT课件出示教材第48页的长方形和问题。

●量一量,算出右面长方形的周长,说说你是怎么想的。

2.分析问题,解决问题。

师:现在老师想知道这个长方形的周长具体是多少,你能想办法得到这个长方形的周长吗?

(学生独立思考并测量计算后组内交流自己的方法,怎样才能得到这个长方形的周长,组织学生动手测量得出数据,再计算出这个长方形的周长。教师巡视,对有困难的小组予以帮助。)

3.汇报展示。

师:谁先来汇报一下你是如何得出这个长方形的周长的?

预设 生:长方形的周长就是长方形四条边的长度之和,我先测出了这个长方形的四条边分别是5厘米,3厘米,5厘米和3厘米,再把它们加起来,5+3+5+3=16(厘米)。

师:这位同学的方法你们听明白了吗?谁还有其他的方法,请展示给同学们看一下好吗?

预设 生1:他的方法是量出4条边的长度,再加起来。我的方法是我只量出了长和宽,再把长方形的2个长和2个宽加起来,5×2+3×2=16(厘米)。

生2:因为长方形的对边相等,他先算出两个长是多少厘米,再算出两个宽是多少厘米,最后把它们加起来就可以了。

生3:我也是量出了长和宽,我的计算方法是(5+3)×2=16(厘米)。

师:这位同学的方法很特别,你们看明白了吗?

预设 生:5+3表示一个长和宽的和,有2个长和宽,再用它们的和乘2就是长方形的周长。

[设计意图] 先让学生测出长方形各边的长度,再计算长方形的周长。让学生独立探索,汇报时学会表达自己的想法,展示出不同的方法,让学生体验求长方形周长策略的多样化。

二、正方形的周长。

1.出示问题。

师:我们成功地求出了长方形的周长,那么正方形的周长你会求吗?

PPT课件出示教材第48页的正方形和问题。

正方形的周长该怎样计算?量一量,算一算,说说你是怎么想的。

2.分析问题,解决问题。

师:根据刚刚我们算出的长方形的周长的方法,大家想想可以怎样计算这个正方形的周长呢?

(学生独立尝试解决,并同桌之间说一说自己的想法。教师巡视,发现问题及时予以帮助。)

3.展示汇报。

预设 生1:量出每条边的长度,再加起来。3+3+3+3=12(厘米)。

生2:正方形的4条边的长度都相等,量出一条边的长度,再乘4。3×4=12(厘米)。

师:通过计算正方形的周长你有什么发现?

预设 生:我发现正方形是特殊的长方形,不仅像长方形一样对边相等,而且四条边都相等。因此直接用边长乘4的方法来算。

4.归纳、总结计算长方形和正方形周长的计算方法。

师:如何计算长方形和正方形的周长?

(学生先在小组内讨论总结两种图形周长的计算方法,再集体交流。)

预设 生1:计算长方形周长的方法有三种。分别是:

方法一: 量出四条边的长度,再加起来。

方法二: 先量出长和宽,再求出两个长的和与两个宽的和,最后把它们加起来。

方法三:先求出一个长与一个宽的和,再用它们的和乘2。

生2:计算正方形周长的方法有两种。分别是:

方法一:量出每条边的长度,再加起来。

方法二:量出一条边的长度,再乘4。

师:根据刚才同学们所说的这些方法,请同学们说一说,计算长方形与正方形的周长哪种方法最简便?

(学生互相交流,比较算法,得出最简便的方法,全部汇报。)

预设 生1:他们的方法一中,都是把四条边的长度加起来求周长,这种方法便于理解,具体计算时有点麻烦。

生2:计算长方形周长的第三种方法比较简便,根据长方形两条长和两条宽的特点求出周长。

教师随之板书:长方形的周长=长+长+宽+宽或长×2+宽×2或(长+宽)×2。

生3:计算正方形周长的第二种方法比较简便,根据正方形四条边都相等的特点求出正方形的周长,用边长乘4。

教师随之板书:正方形的周长=边长+边长+边长+边长或边长×4。

5.巩固练习。

PPT课件出示:求出格子图中长方形和正方形的周长,说说你有什么发现。

(每个小方格的边长为1厘米。)

学生独立完成后小组内交流各自的想法。对于用4条边长相加的方法的结果和用简单方法做的结果进行对比。进而验证:

长方形的周长=(长+宽)×2,

长方形的周长=长×2+宽×2,

长方形的周长=长+长+宽+宽,

正方形的周长=边长×4,

正方形的周长=边长+边长+边长+边长。

【参考答案】 长方形的周长是20厘米,正方形的周长是12厘米。

[设计意图] 学生已经学会了计算长方形周长的方法,对于正方形的周长放手让学生独立解决,体现了学生学习的主动性和自主性。让学生对比求长方形和正方形周长的方法,选择简便的方法求周长,体现了策略的多样化和方法的最优化。巩固练习使学生真正理解了周长的计算方法。

三、利用长方形的周长解决问题。

1.画一画,理解题意。

师:淘气想靠墙围成一个长方形的蔬菜园,淘气听说我们学会了如何求长方形和正方形的周长,想请我们帮他解决这个问题,你愿意吗?

PPT课件出示:淘气想靠墙围成一个长方形的蔬菜园,长是6米,宽是4米。可以怎样围?分别需要多长的围栏?

师:你想怎样帮他?可以在练习本上画一画,你是怎样围的?

(学生独立思考后,在练习本上画出怎样围的。同桌之间交流各自的想法。)

预设 生1:我是这样围的:长方形的一条长边靠墙。

生2:我的方法和他不一样,我是这样围的:长方形的一条宽边靠墙。

2.说一说,理解靠墙围成长方形的方法。

师:同学们真聪明,用两种方法帮助了淘气,请同学们比较这两种方法,有什么异同点?

预设 生1:他们的相同点是:都是选择了围墙当作一条边,围成长方形的围栏只用到了三条边。

生2:他们的不同点是:一个用长方形的长边靠墙,一个用长方形的宽边靠墙。

生3:题目中告诉我们墙的长度是10米,这样无论是长边靠墙还是宽边靠墙都是可以的。如果墙的长度是5米,就只能用宽边靠墙,不能用长边靠墙了。

3.算一算,解决问题。

师:你能算出这两种围法分别用多少米围栏吗?

(学生独立完成后小组交流自己的方法,并订正。)

预设 生1:用长边靠墙:6+4×2=14(米)。

生2:用长边靠墙:6+4+4=14(米)。

生3:用宽边靠墙:4+6×2=16(米)。

生4:用宽边靠墙:4+6+6=16(米)。

[设计意图] 通过画一画的活动理解题意,使问题更加形象具体;说一说,比较两种方法的异同,加深对长方形周长计算方法的理解;算一算的活动让学生灵活运用长方形周长的知识解决实际问题。

1.完成教材第49页练一练第1题。

提醒学生测量时可取整厘米数,是不是要测出每条边的长度?每个图形只要测量出几条边就能求出周长?引导学生有意识地根据图形的特点选择比较简便的方法求周长。学生独立完成后订正答案。

2.完成教材第49页练一练第2题。

先让学生理解题意,篮球场的周长指的是哪里,篱笆的长指的是哪里。独立完成后订正。

3.完成教材第49页练一练第5题。

引导学生认真观察并找到解决问题的“捷径”,通过平移把另外三个图形转化成长方形,体会到:线段平移后原图形的形状发生了变化,但是周长和原图形的周长相等。

【参考答案】 1.(4+1)×2=10(厘米) 2×4=8(厘米) (3+2)×2=10(厘米) 2.(28+15)×2=86(米)或28×2+15×2=86(米) 32×3=96(米)或32+32+32=96(米) 3.(10+5)×2=30(米)。发现:每个图形的形状不一样,但通过平移后都转化成长方形,形状发生了变化,但是周长和原图形的周长相等。

师:请同学们回顾本节课是如何学习长方形周长的,通过学习你有什么新的收获?

预设 生1:通过测量计算探究了长方形和正方形周长的计算方法,通过方法的展示我知道了可以根据图形的特点选择简便的方法求周长。

生2:我学会了长方形周长=(长+宽)×2;长方形的周长=长×2+宽×2;正方形的周长=边长×4。

生3:我们可以用求长方形和正方形周长的方法解决生活中的一些实际问题。

作业1

教材第49页练一练第3,4题。

作业2

【基础巩固】

1.(基础题)计算下面图形的周长。

2.(变式题)连一连。

3.(易错题)填表。

长/厘米

36

34

69

23

120

宽/厘米

25

18

36

17

80

周长/厘米

【提升培优】

4.(变式题)学校花坛宽4米,长12米,一边靠墙(墙足够长),花坛的围栏至少有多长?

5.(重点题)足球场是一个长105米,宽68米的长方形。运动员孙明每次比赛前都跑2圈热身,他2圈一共跑了多少米?

6.(难点题)一个正方形被分成3个完全一样的长方形,每个长方形的周长是80厘米,正方形的周长是多少厘米?

【思维创新】

7.(开放题)动手画一画。每个小方格边长为1厘米。

(1)画一个周长是12厘米的正方形。

(2)画一个宽是3厘米,长是宽的2倍的长方形。

(3)画一个周长是16厘米的长方形。

【参考答案】

作业1:3.略。 4.40÷4=10(厘米)。

作业2:1.(26+14)×2=80(厘米) 20×4=80(厘米)

2. 3.122 104 210 80 400 4.12+4×2=20(米) 5.(105+68)×2=346(米) 346×2=692(米) 6.80×3÷8=30(厘米) 30×4=120(厘米) 7.略

长方形周长

长方形的周长=长+长+宽+宽或长×2+宽×2或(长+宽)×2

正方形的周长=边长+边长+边长+边长或边长×4

根据图形的特点选择简便的方法求图形的周长。

《数学课程标准》前言部分指出:“动手实践,自主探索,合作学习是学生学习数学的重要方式”。本课设计以这一基本理念为指导,强调“以学生为中心”和“以自主探究为主线”,重视学习过程和学习方式,努力使学生在探索交流中获得新知,同时享受到学习的乐趣。在教学长方形周长时,让学生试着求出长方形的周长,课堂上我大胆地放手,让学生通过小组合作学习,自主探索长方形周长的各种解法,说说你是怎么想的,再引导学生比较,哪几种想法是一样的,你喜欢哪一种算法,为什么?大家都一致认为长方形的周长=(长+宽)×2比较方便。

教学中应鼓励学生质疑,在解决靠墙围菜地时,对于用长边靠墙还是宽边靠墙这方面学生的质疑,教学得不全面具体,部分学生理解不深刻。

应用长方形和正方形周长的知识解决问题时,鼓励学生用自己喜欢的方法灵活解决生活中的实际问题。

【练一练·49页】

2.(28+15)×2=86(米) 32+32+32=64+32=96(米) 4.40÷4=10(厘米) 边长是10厘米。 5.第一个图形周长:10+10+5+5=20+10=30(米) 第二、三、四个图形的周长:10+5+10+5=30(米) 周长都是30米。

【练习四·50页】

3.小长方形周长 大长方形周长 4.15+17+21=32+21=53(毫米) 12+11+15+20=23+35=58(厘米) 25+25+18+18=50+36=86(厘米) 5.60米 20分米 42厘米 28厘米 56分米

6.48÷4=12(厘米) 7.4+1×2=6(米) 答:篱笆长6米。 8.(1)12×4=48(米) (2)12÷2=6(米) 4×6=24(米) (3)24×4=96(米) 48×2=96(米) 4个小正方形的周长总和是大正方形的周长的2倍,因为多出了4条边。

9.

长有几根小棒

5

6

7

4

宽有几根小棒

3

2

1

4

一个长方形的长是12厘米,比宽长3厘米,它的周长是多少厘米?

[名师点拨] 此题要求长方形的周长,先要知道长和宽各是多少厘米,长是12厘米是已知的,比宽长3厘米,可知宽应为12-3=9(厘米),然后才能按长方形周长的计算方法列出算式。

[解答] 12-3=9(厘米) (12+9)×2=42(厘米)

答:长方形的周长是42厘米。

【知识拓展】 1.如果已知长方形的周长和宽,求长,可用公式“长=(周长-宽×2)÷2”或“长=周长÷2-宽”。

2.如果已知长方形的周长和长,求宽,可用公式“宽=(周长-长×2)÷2”或“宽=周长÷2-长”。

“七巧板”的来历

“七巧板”又称“智慧板”,是我国古代的一种拼板工具。七巧板中有正方形、平行四边形和三角形。它们的数目不多,却能拼出很多种图形,如能拼出从0到9的十个数字,或汉语拼音字母,也能拼出几何图形、动物、建筑物等。简简单单的七块板,竟能拼出千变万化的图形,谁能想到呢,这种玩具是由一种古代家具演变来的。

宋朝有个叫黄伯思的人,对几何图形很有研究,他热情好客,发明了一种用6张小桌子组成的“宴几”,也就是请客吃饭的小桌子。后来有人把它改进为7张桌组成的宴几,可以根据吃饭人数的不同,把桌子拼成不同的形状,比如3人拼成三角形,4人拼成四方形,6人拼成六方形……这样用餐时人人方便,气氛更好。

后来,有人把宴几缩小改变到只有七块板,用它拼图,演变成一种玩具。因为它十分巧妙好玩,所以人们叫它“七巧板”。到了明末清初,皇宫中的人经常用它来庆贺节日和娱乐,拼成各种吉祥图案和文字,故宫博物院至今还保存着当时的七巧板呢!

18世纪,七巧板传到国外,立刻引起极大的兴趣,有些外国人通宵达旦地玩它,并叫它“唐图”,意思是“来自中国的拼图。”

同课章节目录