【解析版】陕西省安康中学高新分校2020-2021学年高一(上)月考历史试题(9月份)

文档属性

| 名称 | 【解析版】陕西省安康中学高新分校2020-2021学年高一(上)月考历史试题(9月份) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 111.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-10-15 12:16:49 | ||

图片预览

文档简介

2020-2021学年陕西省安康中学高新分校高一(上)月考历史试题(9月份)

一、单选题

1.(4分)在商朝虽然统治区域很大,但是方国、部落遍布全国,时而臣服,时而反叛,连年征伐,人民困苦不堪。商王对于一些臣服的方国、部落虽加有侯伯等封号但没有一套控制办法,始终没有形成完整的制度。为此,西周建立后推行( )

A.礼乐制

B.宗法制

C.分封制

D.世袭制

2.(4分)周公教姬诵说:“你得用心考察众诸侯,谁纳贡,谁不纳贡,纳贡的如果礼貌不好,即是侮慢王朝,等于不贡。诸侯不贡天子,人民也不贡诸侯,政治就要乱了。”周公要求诸侯纳贡的制度依据是( )

A.宗法制

B.分封制

C.礼乐制

D.郡县制

3.(4分)郭希汾在《中国体育史》中指出,春秋战国时期体育最为发达,“尚武之观念,遂深入于人心,忠勇义侠之士,蔚然为一代之光,则政治为之也。”郭希汾认为当时体育发达的主要原因是( )

A.百家争鸣局面的出现

B.诸侯争霸,战争频繁

C.生产力有了极大提高

D.诸侯王重视体育娱乐

4.(4分)周代“天子”将土地分给亲属,功臣或先代贵族,所封之地称为“诸侯国”、“封国”等,统治封地的君主被称为“诸侯”。下列关于“诸侯”的表述正确的有( )

①诸侯在封国内享有专制统治权

②诸侯须对周天子定期朝贡

③诸侯要为周天子提供军赋和力役

④诸侯对于周王室处于附属地位

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

5.(4分)周代礼乐制度中,“礼”讲究差异,“乐”则讲究和同。这里的“乐”已经超越了音乐范筹,带有浓厚的政治与社会色彩。这反映出周代“乐”的主要目的是( )

A.稳定统治秩序

B.体现贵贱有序

C.调节人们情绪

D.凝聚家族亲情

6.(4分)秦代设郡,郡的最高长官是郡守;置县,县视其大小置“令”或“长”。秦朝的郡守、县令(长)( )

A.直接向帝汇报工作

B.由皇帝直接任免

C.经地方推荐产生

D.有封地可以世袭

7.(4分)行省是元朝统治时期广泛设立于全国的地方行政区,在中国地方行政制度史上具有重要意义。“省”的本意为“宫禁”,引申为中枢机要、行政机构的名称,因此行省最初是指临时性的中央派出机构,取“代表中央行使权力”之意。对此理解正确的是,元朝行省制( )

A.主要目的是为了加强君主专制

B.一直是中央派出的临时机构

C.是对郡县制的否定和对中央集权体制的挑战

D.具有朝廷派出机构和地方官府的双重性质

8.(4分)科举制使官员选拔变得更加公平公正,中国古代选官制度逐渐走向成熟与完善。以下可以体现这一制度的是( )

A.“上品无寒门,下

品无士族”

B.“世胄蹑高位,英俊沉下僚”

C.“朝为田舍郎,暮登天子堂”

D.“以爵赏战功,故云军爵”

9.(4分)汉武帝时期设置一种官职,以督察郡国守相、强宗豪右为宗旨,周行郡国,代表中央负监察之责,这种官职是( )

A.丞相

B.郡守

C.刺史

D.御史大夫

10.(4分)如表反映的是曹魏至北宋时期入仕群体中寒门学子所占的比例,导致数据变化的主要原因是( )

朝代

曹魏

西晋

东晋

隋

唐

北宋

比例

26%

15%

4%

17.2%

24.5%

46.4%

A.中央机构的调整

B.选官制度的变革

C.监察制度的完善

D.儒家思想的发展

11.(4分)汉武帝时代,把全国划分为十三个区域,称十三州部,每州部设刺史一人。这一做法是为了加强( )

A.中央集权

B.思想控制

C.军事防备

D.君主专制

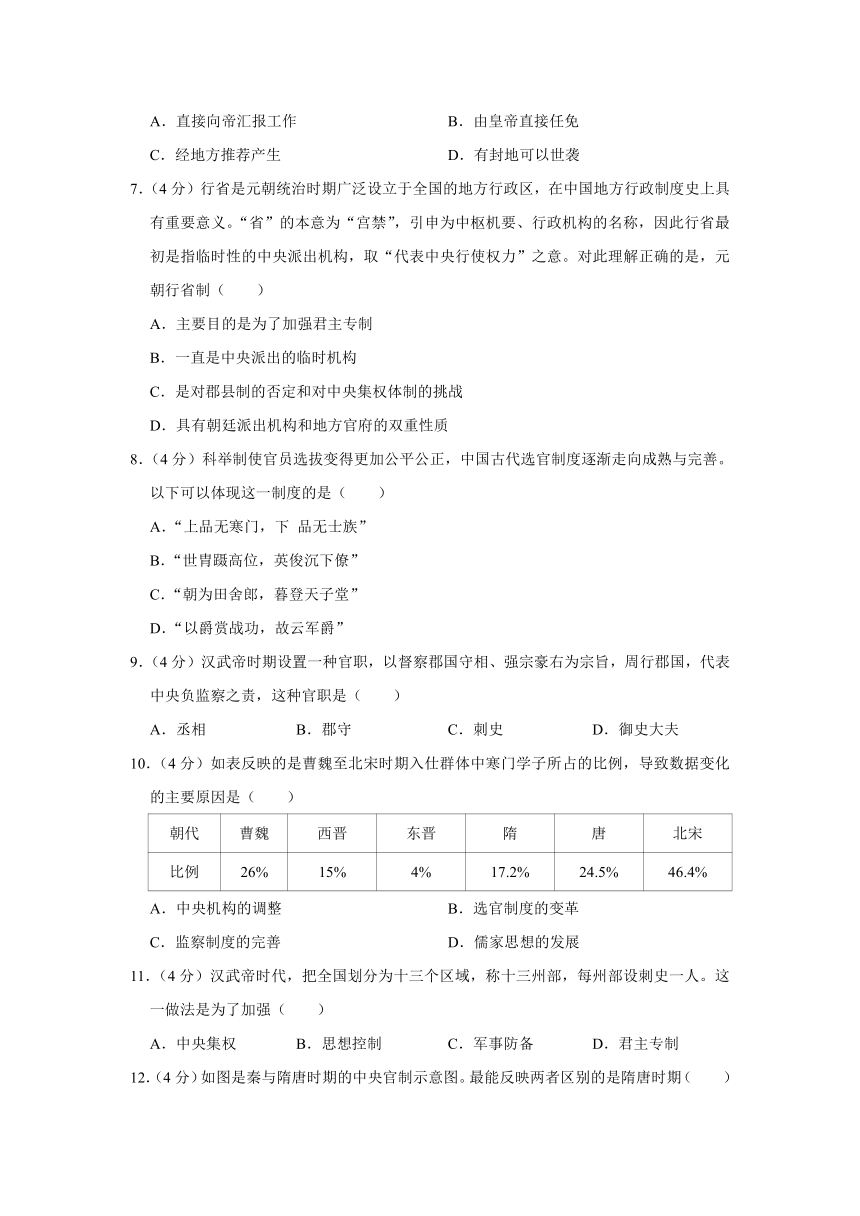

12.(4分)如图是秦与隋唐时期的中央官制示意图。最能反映两者区别的是隋唐时期( )

A.官员职责分工明确

B.以分化相权来集权

C.官僚机构日益庞杂

D.行政效率有所提高

13.(4分)北宋名臣蔡襄曾说:“枢密院要兵则添,财用有无不知也;管军将帅少兵则请增,不计较今日籍倍多,何故用不知也;三司但知支办衣粮日日增添,不敢论列,谓兵非职事也。”“各为之谋,以至于此。”这反映了北宋( )

A.兵士激增国家负担重

B.专制集权得到了强化

C.中央官僚政治的弊端

D.军队战斗力大大下降

14.(4分)(唐太宗)尝私幸端门,见新科进士缀行而出,喜日:“天下英雄,入吾彀(牢宠、圈套)中矣。”材料反映了( )

A.太宗称帝后的傲慢心理

B.监察制度的残酷性

C.科举制有利于专制统治

D.察举取士的虚伪性

15.(4分)中国古代的谏官专向皇帝谏诤过失,隋唐时期他们隶属于宰相,宰相不便同皇帝直接讲话,便让他们讲,讲得好固然好,讲得不好也无妨,因为他们本来就是谏官,……这是政治上的一种技术。由此看来隋唐时期的谏官( )

A.可以杜绝君主权力的滥用

B.缓和了君主和宰相之间的矛盾

C.增强了大臣们的监督意识

D.对约束宰相权力起到重要作用

16.(4分)清朝雍正年间,始设军机处。军机大臣根据旨意,草拟文书。上谕形成后,不经过内阁,由军机处直接发给有关官员。这表明军机处( )

A.参与国家的机要事务

B.机构十分简单

C.是中央一级行政机构

D.直接统领六部

17.(4分)“在中枢系统中,内阁有票拟权,司礼监有批朱权,是内外相维的双轨制。双方权力的大小,又是以皇帝的向背为转移而互相成比,因此,他们之间不可能有真正的相维相济,而只能有对权力的激烈争夺。皇帝宠信司礼时,司礼尽夺内阁权力;否则就是权相出现。”材料旨在说明( )

A.内阁和司礼监的设置调整是君主专制制度强化的产物

B.明朝内阁制度是中国专制时代晚期政治形式的新变化

C.明朝内阁与司礼监太监相互牵制争权夺利现象严重

D.宦官参政妨碍阁权是导致明朝政治黑暗的重要原因

18.(4分)清朝时期,部分官员向皇帝单独呈送密封报告,皇帝亲手批阅后返回,不经过其他中转、收发环节,形成了奏折制度。这种迅速、机密的联系方式,有利于( )

A.提高了决策的效率

B.完善了中枢机构

C.削弱宰相的权力

D.推动民主政治发展

19.(4分)军机处设立之初,既没有固定的办公地点,也没有专职的官员,成员也无定额,皆由雍正帝特旨选任。其根本目的是( )

A.加强皇权

B.便于保密

C.节约财政

D.精简机构

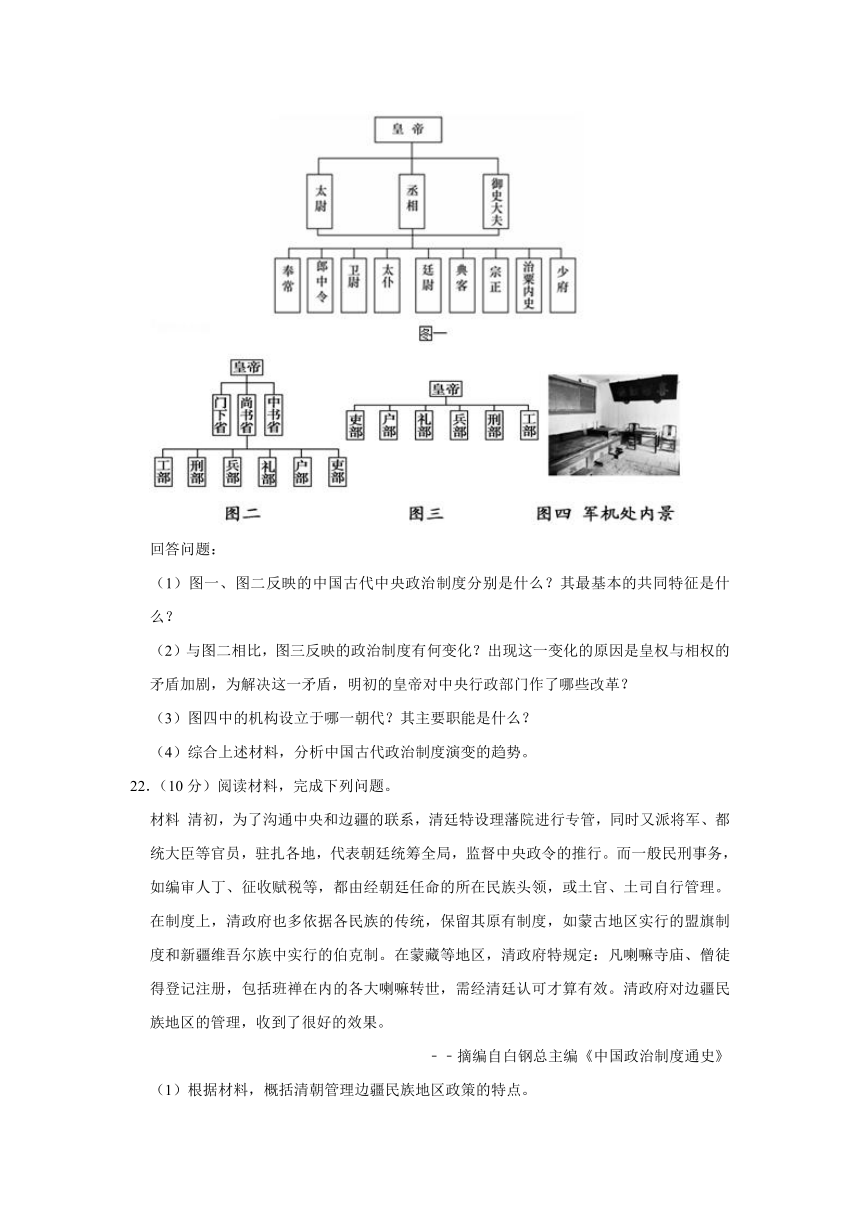

20.(4分)如图是明清时期的权力空间布局示意图,明朝内阁距皇帝寝宫乾清宫1000米,清朝军机处距皇帝寝宫养心殿50米,几乎形成一条直线,同时也暗含了一条隐秘的政治轴线。这条“隐秘的政治轴线”是指( )

A.中央集权不断加强

B.君主专制不断强化

C.行政中心逐渐北移

D.官员地位不断提升

二、材料阅读

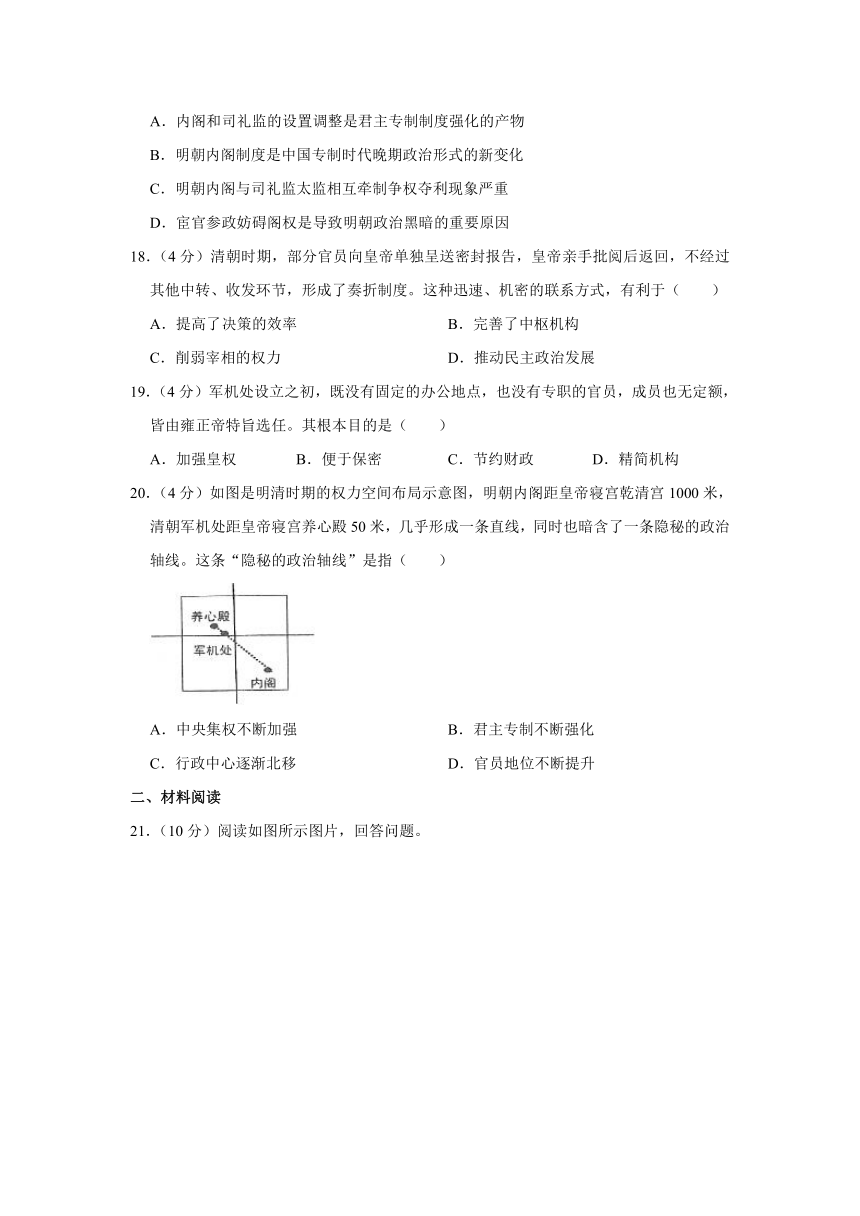

21.(10分)阅读如图所示图片,回答问题。

回答问题:

(1)图一、图二反映的中国古代中央政治制度分别是什么?其最基本的共同特征是什么?

(2)与图二相比,图三反映的政治制度有何变化?出现这一变化的原因是皇权与相权的矛盾加剧,为解决这一矛盾,明初的皇帝对中央行政部门作了哪些改革?

(3)图四中的机构设立于哪一朝代?其主要职能是什么?

(4)综合上述材料,分析中国古代政治制度演变的趋势。

22.(10分)阅读材料,完成下列问题。

材料

清初,为了沟通中央和边疆的联系,清廷特设理藩院进行专管,同时又派将军、都统大臣等官员,驻扎各地,代表朝廷统筹全局,监督中央政令的推行。而一般民刑事务,如编审人丁、征收赋税等,都由经朝廷任命的所在民族头领,或土官、土司自行管理。在制度上,清政府也多依据各民族的传统,保留其原有制度,如蒙古地区实行的盟旗制度和新疆维吾尔族中实行的伯克制。在蒙藏等地区,清政府特规定:凡喇嘛寺庙、僧徒得登记注册,包括班禅在内的各大喇嘛转世,需经清廷认可才算有效。清政府对边疆民族地区的管理,收到了很好的效果。

﹣﹣摘编自白钢总主编《中国政治制度通史》

(1)根据材料,概括清朝管理边疆民族地区政策的特点。

(2)根据材料,简析清朝管理边疆民族地区政策的作用。

2020-2021学年陕西省安康中学高新分校高一(上)月考历史试题(9月份)

参考答案与试题解析

一、单选题

1.【分析】本题考查西周的主要政治制度。主要考察西周的分封制。

【解答】通过材料“商王对于一些臣服的方国、部落虽加有侯伯等封号但没有一套控制办法,始终没有形成完整的制度”结合所学知识可知,西周建立后吸取商朝的教训在地方上推行分封制,加强对地方的控制,故C正确;

礼乐制是西周时期维护等级秩序的礼仪规范,排除A;

宗法制是西周时期解决统治集团内部矛盾的制度,排除B;

世袭制是王位继承方式,排除D。

故选:C。

2.【分析】本题考查分封制,解题的关键是“你得用心考察众诸侯,谁纳贡,谁不纳贡,纳贡的如果礼貌不好,即是侮慢王朝,等于不贡。诸侯不贡天子,人民也不贡诸侯,政治就要乱了”。

【解答】周天子自以为是土地和人民的最高所有者,土地和人民是上天赋予他的,他通过分封制的“授土授民”将土地和人民分给了诸侯及卿大夫,所以他有权向受封的诸侯要求贡賦,故B项正确;

ACD均不符合题意,排除。

故选:B。

3.【分析】本题考查春秋战国时期各国的改革。题干中的关键信息是“尚武之观念……则政治为之也”。

【解答】根据所学知识可知,春秋战国时期,周王室衰微,诸侯争霸,战争频仍,所以,才会盛行“尚武之观念”,多有“忠勇义侠之士”。郭希汾认为“政治为之也”即是指这一当时的政治状况,故B正确。

A项是思想原因,C项是经济根源,均不是政治原因(“政治为之也”),故排除。

D项是诸侯的个人喜好,不是主要原因,故排除。

故选:B。

4.【分析】本题考查西周的政治制度。主要考查分封制下诸侯的权利与义务。

【解答】通过所学知识可知,诸侯在封国内享有世袭统治权,专制统治权的说法不符合西周的史实,排除①;

通过所学知识可知,西周分封的诸侯要定期向天子朝贡,并提供军赋和力役,服从周王的命令,故②③④正确。

故选:B。

5.【分析】本题考查中国早期政治制度的特点,解答本题需抓住题干中的关键信息“主要目的”,并正确掌握周代礼乐制度的内涵。

【解答】A.根据材料和所学知识可知,礼乐制度是以乐从属礼的思想制度,以“礼”来区别宗法远近等级秩序,同时又以“乐”来和同共融“礼”的等级秩序,两者相辅相成,不同场合,不同身份的人,不但礼仪有别,所用的音乐也不一样。

B.结合所学知识,“贵贱有序”属于“礼乐”的表现,而非目的。

C.结合所学知识,调节人们情绪不属于礼乐制度的目的。

D.结合所学知识,“凝聚家族亲情”不是“乐”的目的。

故选:A。

6.【分析】本题考查郡县制。主要考查郡县制的基本特点。

【解答】通过所学知识可知,秦朝时期郡县长官都由皇帝任免,不得世袭,官僚政治取代了原来的贵族政治,故B正确,排除CD。

浚郡县长官不能直接向皇帝汇报工作,排除A;

故选:B。

7.【分析】本题考查的是元朝的行省制度,侧重于考查的是行省的特点。

【解答】A.材料说的是“最初是指临时性的中央派出机构”,再结合所学知识可知,行省制慢慢演变成地方专门性机构,其目的是为了加强中央集权,故排除;

B.元初是中央派出的临时机构,但是“一直”这个词用法错误,故排除;

C.行省制与郡县制都是地方行政体制,两者可以兼容,并不相互排斥否定,都有利于加强中央集权,故排除;

D.据材料“行省是元朝统治时期广泛设立于全国的地方行政区……行省最初是指临时性的中央派出机构,取‘代表中央行使权力’之意”可知,行省是由中央派出的地方机构,兼具中央派出机构与地方机构两种性质,故正确。

故选:D。

8.【分析】本题考查科举制,解答的关键信息是“科举制”。

【解答】A是九品中正制,B是世官制,C是科举制,D是军功爵制。

故选:C。

9.【分析】本题主要考查古代监察制度的变化,解答本题需抓住题干中的关键信息“以督察郡国守相、强宗豪右为宗旨,周行郡国,代表中央负监察之责”,并正确掌握刺史的职能。

【解答】A.结合所学知识可知,丞相是中央的行政官员,这与题干所给材料不符。

B.结合所学知识可知,郡守是地方行政官员,这与题干所给材料不符。

C.结合所学知识可知,汉武帝时期设置刺史,以督察郡国守相、强宗豪右为宗旨,周行郡国,代表中央负监察之责。

D.结合所学知识可知,御史大夫是中央负责监察的官员,这与题干所给材料不符。

故选:C。

10.【分析】本题考查从汉至元选官用官制度的变化,结合曹魏至北宋时期入仕群体中寒门学子所占的比例变化趋势进行分析。

【解答】根据材料中曹魏至北宋时期入仕群体中寒门学子所占的比例及所学可知,寒门学子所占比例的来断提高得益于隋唐实行科举制,打破了对门阀世族对政治的垄断,故B项正确。

A项,题干不能反映中央机构的调整,排除。

C项,题干信息与监察体制变化无关,排除。

D项,题干不能反映儒家思想的影响,排除。

故选:B。

11.【分析】本题考查汉朝政治制度。主要考查西汉刺史制度。

【解答】通过材料“每州部设刺史一人”结合所学知识可知,西汉刺史制度的主要作用是加强对地方的监察,从而达到加强中央集权的目的,故A正确;

西汉加强思想控制的主要方法是罢黜百家,独尊儒术,排除B;

C不符合刺史制度,排除;

刺史制度是加强的是中央集权,不是君主专制,排除D。

故选:A。

12.【分析】本题主要考查皇帝制度和三公九卿制、隋唐三省六部制,本题需正确提取题干所给图片中蕴含的有效信息,并抓住中国古代政治制度的演变趋势即可作岀解答。

【解答】A.依据题干所给图片并结合所学知识可知,秦朝和唐朝中央部门都有明确分工,“官员职责分工明确”不是主要差别。

B.依据题干所给图片并结合所学可知,从秦朝的三公九卿到唐朝的三省六部,相权被一分为三,皇帝的权力进一步得以集中。

C.结合所学知识可知,“官僚机构日益庞杂”是题干所给图片反映的表面现象,这与题意不符。

D.“行政效率”在题干所给图片信息中没有涉及。

故选:B。

13.【分析】本题考查宋朝加强君主专制的措施,根据题干“财用有无不知也”“何故用不知也”“谓兵非职事也”进行分析。

【解答】从材料中的“财用有无不知也”“何故用不知也”“谓兵非职事也”等信息可以看出,各个职能部门只顾自身利益,不能相互配合协调,反映了北宋中央官僚政治的弊端,故答案为C项;

材料主旨不是反映兵士激增国家负担沉重,排除A项;

材料没有反映专制集权的强化,排除B项;

材料没有涉及军队战斗力,排除D项。

故选:C。

14.【分析】本题考查科举制度,解答的关键信息是“天下英雄,入吾彀(牢宠、圈套)中矣”。

【解答】A不是材料的主旨,排除;

BD材料中没有体现,排除;

从材料“唐太宗”“新科进士”可知是科举制,材料“天下英雄,入吾彀(牢宠、圈套)中矣”体现了科举制为君主专制统治网络人才,C正确。

故选:C。

15.【分析】本题考查中国古代监察制度。主要考查隋唐时期的谏官制度作用。

【解答】通过材料“宰相不便同皇帝直接讲话,便让他们讲,讲得好固然好,讲得不好也无妨,因为他们本来就是谏官”结合所学知识可以看出,谏官设立缓和了皇帝与丞相之间的直接冲突,故B正确;

A说法过于绝对排除。

材料说的只是谏官的主要职责,排除C;

D结论在材料中无法看出排除。

故选:B。

16.【分析】本题考查清朝军机处的相关知识。关键信息有:军机大臣根据旨意,草拟文书。

【解答】本题考查清朝军机处的相关知识。关键信息有:军机大臣根据旨意,草拟文书。

依据材料“军机大臣根据旨意,草拟文书。上谕形成后,不经过内阁,由军机处直接发给有关官员”等结合所学知识可知军机处参与国家的机要事务,故A正确。

B材料不能体现,排除。

军机处不是中央一级行政机构,也不能直接统领六部,故排除CD。

故选:A。

17.【分析】本题考查明朝君主专制演进情况。关键信息有:双方权力的大小,又是以皇帝的向背为转移而互相成比。

【解答】材料“双方权力的大小,又是以皇帝的向背为转移而互相成比”“皇帝宠信司礼时,司礼尽夺内阁权力;否则就是权相出现”说明内阁和司礼监的权力均来源于皇帝,说明内阁和司礼监设置调整是君主专制制度强化的产物,故A正确。

内阁制度体现的是君主专制的强化,并非政治形式的新变化,排除B。

依据材料“他们之间不可能有真正的相维相济”可知“相互牵制”说法片面,排除C。

君主专制的强化是导致明朝政治黑暗的重要原因,排除D。

故选:A。

18.【分析】本题考查清朝君主专制演进情况。关键信息是皇帝亲手批阅后返回,不经过其他中转、收发环节,形成了奏折制度。

【解答】题干显示皇帝设立奏折制度,办事减少了办事环节,有利于决策效率的提高,故A正确。

B与题干无关,排除。

此时已经没有宰相,排除C。

D明显错误,排除。

故选:A。

19.【分析】本题主要考查清朝的军机处,解答本题需抓住题干中的关键信息“根本目的”,并准确识记清朝军机处的历史影响。

【解答】A.结合所学知识可知,清朝军机处的职能是跪受笔录,上传下达,其根本目的是加强君主专制。

B.结合所学知识可知,“便于保密”是清朝军机处的特点,并非根本目的,这与题意不符。

C.结合所学知识可知,“节约财政”是清朝军机处的特点,并非根本目的,这与题意不符。

D.结合所学知识可知,“精简机构”是清朝军机处的特点,并非根本目的,这与题意不符。

故选:A。

20.【分析】本题考查清朝君主专制演进情况。关键信息是:清朝军机处距皇帝寝宫养心殿50米,几乎形成一条直线。

【解答】结合所学知识可知,军机处的设立是君主专制空前强化的表现;据此依据材料“清朝军机处距皇帝寝宫养心殿50米,几乎形成一条直线,同时也暗含了一条隐秘的政治轴线”等可知B正确,排除A。

CD均不合题干主旨,排除。

故选:B。

二、材料阅读

21.【分析】(1)本题考查秦朝、唐朝的政治制度,解答本题需正确提取题干所给图一、图二所蕴含的有效信息,并正确掌握秦朝、唐朝政治制度的内容及本质特征。

(2)本题考查明朝的政治制度,解答本题需抓住题干中的关键信息“明初的皇帝对中央行政部门”,并正确掌握明初加强皇权的措施。

(3)本题考查清朝的政治制度,解答本题需抓住题干所给“图四”中的关键信息“军机处”,并正确掌握军机处设置的时间及职责。

(4)本题考查中国古代政治制度的演进,解答本题需正确掌握古代中国专制主义中央集权制度演变的趋势。

【解答】(1)第一小问,依据题干所给“图一”并结合所学知识可知,该政治制度为三公九卿制;依据题干所给“图二”并结合所学知识可知,该政治制度为三省六部制。第二小问,结合三公九卿制、三省六部制的有关知识可知,其最基本的共同特征是皇权至上。

(2)第一小问,依据题干所给“图二”“图三”并结合明朝政治制度的有关知识可知,明朝废丞相,六部直属皇帝,皇权进一步加强。第二小问,依据题干中“明初的皇帝对中央行政部门”并结合所学知识可知,明太祖朱元璋下令废除丞相制度,由皇帝亲自掌管六部,直接管理政事,并且明确宣布成为定制。

(3)依据题干所给“图四”中“军机处内景”并结合所学知识可知,军机处设置于清朝,其职责是跪受笔录。

(4)综合上述材料并结合所学知识可知,中国古代政治制度演变的趋势是皇权不断加强,相权不断削弱,直至被废除;中央集权不断加强,地方权力不断削弱。

故答案为:

(1)制度:三公九卿制、三省六部制。

特征:皇权高度集中。

(2)变化:废丞相,六部直属皇帝,皇权进一步加强。

解决措施:下令废除丞相制度,由皇帝亲自掌管六部,直接管理政事,并且明确宣布成为定制。

(3)清朝;跪受笔录。

(4)皇权不断加强,相权不断削弱,直至被废除;中央集权不断加强,地方权力不断削弱。

22.【分析】(1)本题考查清朝的政治制度。主要考查清朝时期边疆政策的特点。

(2)本题考查清朝的政治制度。主要考查清朝时期边疆政策的主要作用。

【解答】(1)由材料“代表朝廷统筹全局,监督中央政令的推行”“民族头领,或土官、土司自行管理”“依据各民族的传统,保留其原有制度”“喇嘛寺庙、僧徒得登记注册,包括班禅在内的各大喇嘛转世,需经清廷认可才算有效”,由此可以归纳出清朝管理边疆民族地区政策的特点。

(2)清朝管理边疆民族地区政策的作用可以从政治、经济、民族关系和军事等方面归纳,可以答为:密切了边疆与内地的联系;促进了各民族地区社会经济的发展;巩固了边防,有利于国家的稳定;推动统一多民族国家的发展。

故答案为:

(1)特点:中央集权与地方部分自治相结合;尊重少数民族传统;借肋宗教强化管理。(中央专管与派出管理相结合;中央监管与地方部分自治相结合;传承历史与时代更新相结合;行政管理与宗教管理相结合。)

(2)作用:密切了边疆与内地的联系;促进了各民族地区社会经济的发展;巩固了边防,有利于国家的稳定;推动统一多民族国家的发展

一、单选题

1.(4分)在商朝虽然统治区域很大,但是方国、部落遍布全国,时而臣服,时而反叛,连年征伐,人民困苦不堪。商王对于一些臣服的方国、部落虽加有侯伯等封号但没有一套控制办法,始终没有形成完整的制度。为此,西周建立后推行( )

A.礼乐制

B.宗法制

C.分封制

D.世袭制

2.(4分)周公教姬诵说:“你得用心考察众诸侯,谁纳贡,谁不纳贡,纳贡的如果礼貌不好,即是侮慢王朝,等于不贡。诸侯不贡天子,人民也不贡诸侯,政治就要乱了。”周公要求诸侯纳贡的制度依据是( )

A.宗法制

B.分封制

C.礼乐制

D.郡县制

3.(4分)郭希汾在《中国体育史》中指出,春秋战国时期体育最为发达,“尚武之观念,遂深入于人心,忠勇义侠之士,蔚然为一代之光,则政治为之也。”郭希汾认为当时体育发达的主要原因是( )

A.百家争鸣局面的出现

B.诸侯争霸,战争频繁

C.生产力有了极大提高

D.诸侯王重视体育娱乐

4.(4分)周代“天子”将土地分给亲属,功臣或先代贵族,所封之地称为“诸侯国”、“封国”等,统治封地的君主被称为“诸侯”。下列关于“诸侯”的表述正确的有( )

①诸侯在封国内享有专制统治权

②诸侯须对周天子定期朝贡

③诸侯要为周天子提供军赋和力役

④诸侯对于周王室处于附属地位

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

5.(4分)周代礼乐制度中,“礼”讲究差异,“乐”则讲究和同。这里的“乐”已经超越了音乐范筹,带有浓厚的政治与社会色彩。这反映出周代“乐”的主要目的是( )

A.稳定统治秩序

B.体现贵贱有序

C.调节人们情绪

D.凝聚家族亲情

6.(4分)秦代设郡,郡的最高长官是郡守;置县,县视其大小置“令”或“长”。秦朝的郡守、县令(长)( )

A.直接向帝汇报工作

B.由皇帝直接任免

C.经地方推荐产生

D.有封地可以世袭

7.(4分)行省是元朝统治时期广泛设立于全国的地方行政区,在中国地方行政制度史上具有重要意义。“省”的本意为“宫禁”,引申为中枢机要、行政机构的名称,因此行省最初是指临时性的中央派出机构,取“代表中央行使权力”之意。对此理解正确的是,元朝行省制( )

A.主要目的是为了加强君主专制

B.一直是中央派出的临时机构

C.是对郡县制的否定和对中央集权体制的挑战

D.具有朝廷派出机构和地方官府的双重性质

8.(4分)科举制使官员选拔变得更加公平公正,中国古代选官制度逐渐走向成熟与完善。以下可以体现这一制度的是( )

A.“上品无寒门,下

品无士族”

B.“世胄蹑高位,英俊沉下僚”

C.“朝为田舍郎,暮登天子堂”

D.“以爵赏战功,故云军爵”

9.(4分)汉武帝时期设置一种官职,以督察郡国守相、强宗豪右为宗旨,周行郡国,代表中央负监察之责,这种官职是( )

A.丞相

B.郡守

C.刺史

D.御史大夫

10.(4分)如表反映的是曹魏至北宋时期入仕群体中寒门学子所占的比例,导致数据变化的主要原因是( )

朝代

曹魏

西晋

东晋

隋

唐

北宋

比例

26%

15%

4%

17.2%

24.5%

46.4%

A.中央机构的调整

B.选官制度的变革

C.监察制度的完善

D.儒家思想的发展

11.(4分)汉武帝时代,把全国划分为十三个区域,称十三州部,每州部设刺史一人。这一做法是为了加强( )

A.中央集权

B.思想控制

C.军事防备

D.君主专制

12.(4分)如图是秦与隋唐时期的中央官制示意图。最能反映两者区别的是隋唐时期( )

A.官员职责分工明确

B.以分化相权来集权

C.官僚机构日益庞杂

D.行政效率有所提高

13.(4分)北宋名臣蔡襄曾说:“枢密院要兵则添,财用有无不知也;管军将帅少兵则请增,不计较今日籍倍多,何故用不知也;三司但知支办衣粮日日增添,不敢论列,谓兵非职事也。”“各为之谋,以至于此。”这反映了北宋( )

A.兵士激增国家负担重

B.专制集权得到了强化

C.中央官僚政治的弊端

D.军队战斗力大大下降

14.(4分)(唐太宗)尝私幸端门,见新科进士缀行而出,喜日:“天下英雄,入吾彀(牢宠、圈套)中矣。”材料反映了( )

A.太宗称帝后的傲慢心理

B.监察制度的残酷性

C.科举制有利于专制统治

D.察举取士的虚伪性

15.(4分)中国古代的谏官专向皇帝谏诤过失,隋唐时期他们隶属于宰相,宰相不便同皇帝直接讲话,便让他们讲,讲得好固然好,讲得不好也无妨,因为他们本来就是谏官,……这是政治上的一种技术。由此看来隋唐时期的谏官( )

A.可以杜绝君主权力的滥用

B.缓和了君主和宰相之间的矛盾

C.增强了大臣们的监督意识

D.对约束宰相权力起到重要作用

16.(4分)清朝雍正年间,始设军机处。军机大臣根据旨意,草拟文书。上谕形成后,不经过内阁,由军机处直接发给有关官员。这表明军机处( )

A.参与国家的机要事务

B.机构十分简单

C.是中央一级行政机构

D.直接统领六部

17.(4分)“在中枢系统中,内阁有票拟权,司礼监有批朱权,是内外相维的双轨制。双方权力的大小,又是以皇帝的向背为转移而互相成比,因此,他们之间不可能有真正的相维相济,而只能有对权力的激烈争夺。皇帝宠信司礼时,司礼尽夺内阁权力;否则就是权相出现。”材料旨在说明( )

A.内阁和司礼监的设置调整是君主专制制度强化的产物

B.明朝内阁制度是中国专制时代晚期政治形式的新变化

C.明朝内阁与司礼监太监相互牵制争权夺利现象严重

D.宦官参政妨碍阁权是导致明朝政治黑暗的重要原因

18.(4分)清朝时期,部分官员向皇帝单独呈送密封报告,皇帝亲手批阅后返回,不经过其他中转、收发环节,形成了奏折制度。这种迅速、机密的联系方式,有利于( )

A.提高了决策的效率

B.完善了中枢机构

C.削弱宰相的权力

D.推动民主政治发展

19.(4分)军机处设立之初,既没有固定的办公地点,也没有专职的官员,成员也无定额,皆由雍正帝特旨选任。其根本目的是( )

A.加强皇权

B.便于保密

C.节约财政

D.精简机构

20.(4分)如图是明清时期的权力空间布局示意图,明朝内阁距皇帝寝宫乾清宫1000米,清朝军机处距皇帝寝宫养心殿50米,几乎形成一条直线,同时也暗含了一条隐秘的政治轴线。这条“隐秘的政治轴线”是指( )

A.中央集权不断加强

B.君主专制不断强化

C.行政中心逐渐北移

D.官员地位不断提升

二、材料阅读

21.(10分)阅读如图所示图片,回答问题。

回答问题:

(1)图一、图二反映的中国古代中央政治制度分别是什么?其最基本的共同特征是什么?

(2)与图二相比,图三反映的政治制度有何变化?出现这一变化的原因是皇权与相权的矛盾加剧,为解决这一矛盾,明初的皇帝对中央行政部门作了哪些改革?

(3)图四中的机构设立于哪一朝代?其主要职能是什么?

(4)综合上述材料,分析中国古代政治制度演变的趋势。

22.(10分)阅读材料,完成下列问题。

材料

清初,为了沟通中央和边疆的联系,清廷特设理藩院进行专管,同时又派将军、都统大臣等官员,驻扎各地,代表朝廷统筹全局,监督中央政令的推行。而一般民刑事务,如编审人丁、征收赋税等,都由经朝廷任命的所在民族头领,或土官、土司自行管理。在制度上,清政府也多依据各民族的传统,保留其原有制度,如蒙古地区实行的盟旗制度和新疆维吾尔族中实行的伯克制。在蒙藏等地区,清政府特规定:凡喇嘛寺庙、僧徒得登记注册,包括班禅在内的各大喇嘛转世,需经清廷认可才算有效。清政府对边疆民族地区的管理,收到了很好的效果。

﹣﹣摘编自白钢总主编《中国政治制度通史》

(1)根据材料,概括清朝管理边疆民族地区政策的特点。

(2)根据材料,简析清朝管理边疆民族地区政策的作用。

2020-2021学年陕西省安康中学高新分校高一(上)月考历史试题(9月份)

参考答案与试题解析

一、单选题

1.【分析】本题考查西周的主要政治制度。主要考察西周的分封制。

【解答】通过材料“商王对于一些臣服的方国、部落虽加有侯伯等封号但没有一套控制办法,始终没有形成完整的制度”结合所学知识可知,西周建立后吸取商朝的教训在地方上推行分封制,加强对地方的控制,故C正确;

礼乐制是西周时期维护等级秩序的礼仪规范,排除A;

宗法制是西周时期解决统治集团内部矛盾的制度,排除B;

世袭制是王位继承方式,排除D。

故选:C。

2.【分析】本题考查分封制,解题的关键是“你得用心考察众诸侯,谁纳贡,谁不纳贡,纳贡的如果礼貌不好,即是侮慢王朝,等于不贡。诸侯不贡天子,人民也不贡诸侯,政治就要乱了”。

【解答】周天子自以为是土地和人民的最高所有者,土地和人民是上天赋予他的,他通过分封制的“授土授民”将土地和人民分给了诸侯及卿大夫,所以他有权向受封的诸侯要求贡賦,故B项正确;

ACD均不符合题意,排除。

故选:B。

3.【分析】本题考查春秋战国时期各国的改革。题干中的关键信息是“尚武之观念……则政治为之也”。

【解答】根据所学知识可知,春秋战国时期,周王室衰微,诸侯争霸,战争频仍,所以,才会盛行“尚武之观念”,多有“忠勇义侠之士”。郭希汾认为“政治为之也”即是指这一当时的政治状况,故B正确。

A项是思想原因,C项是经济根源,均不是政治原因(“政治为之也”),故排除。

D项是诸侯的个人喜好,不是主要原因,故排除。

故选:B。

4.【分析】本题考查西周的政治制度。主要考查分封制下诸侯的权利与义务。

【解答】通过所学知识可知,诸侯在封国内享有世袭统治权,专制统治权的说法不符合西周的史实,排除①;

通过所学知识可知,西周分封的诸侯要定期向天子朝贡,并提供军赋和力役,服从周王的命令,故②③④正确。

故选:B。

5.【分析】本题考查中国早期政治制度的特点,解答本题需抓住题干中的关键信息“主要目的”,并正确掌握周代礼乐制度的内涵。

【解答】A.根据材料和所学知识可知,礼乐制度是以乐从属礼的思想制度,以“礼”来区别宗法远近等级秩序,同时又以“乐”来和同共融“礼”的等级秩序,两者相辅相成,不同场合,不同身份的人,不但礼仪有别,所用的音乐也不一样。

B.结合所学知识,“贵贱有序”属于“礼乐”的表现,而非目的。

C.结合所学知识,调节人们情绪不属于礼乐制度的目的。

D.结合所学知识,“凝聚家族亲情”不是“乐”的目的。

故选:A。

6.【分析】本题考查郡县制。主要考查郡县制的基本特点。

【解答】通过所学知识可知,秦朝时期郡县长官都由皇帝任免,不得世袭,官僚政治取代了原来的贵族政治,故B正确,排除CD。

浚郡县长官不能直接向皇帝汇报工作,排除A;

故选:B。

7.【分析】本题考查的是元朝的行省制度,侧重于考查的是行省的特点。

【解答】A.材料说的是“最初是指临时性的中央派出机构”,再结合所学知识可知,行省制慢慢演变成地方专门性机构,其目的是为了加强中央集权,故排除;

B.元初是中央派出的临时机构,但是“一直”这个词用法错误,故排除;

C.行省制与郡县制都是地方行政体制,两者可以兼容,并不相互排斥否定,都有利于加强中央集权,故排除;

D.据材料“行省是元朝统治时期广泛设立于全国的地方行政区……行省最初是指临时性的中央派出机构,取‘代表中央行使权力’之意”可知,行省是由中央派出的地方机构,兼具中央派出机构与地方机构两种性质,故正确。

故选:D。

8.【分析】本题考查科举制,解答的关键信息是“科举制”。

【解答】A是九品中正制,B是世官制,C是科举制,D是军功爵制。

故选:C。

9.【分析】本题主要考查古代监察制度的变化,解答本题需抓住题干中的关键信息“以督察郡国守相、强宗豪右为宗旨,周行郡国,代表中央负监察之责”,并正确掌握刺史的职能。

【解答】A.结合所学知识可知,丞相是中央的行政官员,这与题干所给材料不符。

B.结合所学知识可知,郡守是地方行政官员,这与题干所给材料不符。

C.结合所学知识可知,汉武帝时期设置刺史,以督察郡国守相、强宗豪右为宗旨,周行郡国,代表中央负监察之责。

D.结合所学知识可知,御史大夫是中央负责监察的官员,这与题干所给材料不符。

故选:C。

10.【分析】本题考查从汉至元选官用官制度的变化,结合曹魏至北宋时期入仕群体中寒门学子所占的比例变化趋势进行分析。

【解答】根据材料中曹魏至北宋时期入仕群体中寒门学子所占的比例及所学可知,寒门学子所占比例的来断提高得益于隋唐实行科举制,打破了对门阀世族对政治的垄断,故B项正确。

A项,题干不能反映中央机构的调整,排除。

C项,题干信息与监察体制变化无关,排除。

D项,题干不能反映儒家思想的影响,排除。

故选:B。

11.【分析】本题考查汉朝政治制度。主要考查西汉刺史制度。

【解答】通过材料“每州部设刺史一人”结合所学知识可知,西汉刺史制度的主要作用是加强对地方的监察,从而达到加强中央集权的目的,故A正确;

西汉加强思想控制的主要方法是罢黜百家,独尊儒术,排除B;

C不符合刺史制度,排除;

刺史制度是加强的是中央集权,不是君主专制,排除D。

故选:A。

12.【分析】本题主要考查皇帝制度和三公九卿制、隋唐三省六部制,本题需正确提取题干所给图片中蕴含的有效信息,并抓住中国古代政治制度的演变趋势即可作岀解答。

【解答】A.依据题干所给图片并结合所学知识可知,秦朝和唐朝中央部门都有明确分工,“官员职责分工明确”不是主要差别。

B.依据题干所给图片并结合所学可知,从秦朝的三公九卿到唐朝的三省六部,相权被一分为三,皇帝的权力进一步得以集中。

C.结合所学知识可知,“官僚机构日益庞杂”是题干所给图片反映的表面现象,这与题意不符。

D.“行政效率”在题干所给图片信息中没有涉及。

故选:B。

13.【分析】本题考查宋朝加强君主专制的措施,根据题干“财用有无不知也”“何故用不知也”“谓兵非职事也”进行分析。

【解答】从材料中的“财用有无不知也”“何故用不知也”“谓兵非职事也”等信息可以看出,各个职能部门只顾自身利益,不能相互配合协调,反映了北宋中央官僚政治的弊端,故答案为C项;

材料主旨不是反映兵士激增国家负担沉重,排除A项;

材料没有反映专制集权的强化,排除B项;

材料没有涉及军队战斗力,排除D项。

故选:C。

14.【分析】本题考查科举制度,解答的关键信息是“天下英雄,入吾彀(牢宠、圈套)中矣”。

【解答】A不是材料的主旨,排除;

BD材料中没有体现,排除;

从材料“唐太宗”“新科进士”可知是科举制,材料“天下英雄,入吾彀(牢宠、圈套)中矣”体现了科举制为君主专制统治网络人才,C正确。

故选:C。

15.【分析】本题考查中国古代监察制度。主要考查隋唐时期的谏官制度作用。

【解答】通过材料“宰相不便同皇帝直接讲话,便让他们讲,讲得好固然好,讲得不好也无妨,因为他们本来就是谏官”结合所学知识可以看出,谏官设立缓和了皇帝与丞相之间的直接冲突,故B正确;

A说法过于绝对排除。

材料说的只是谏官的主要职责,排除C;

D结论在材料中无法看出排除。

故选:B。

16.【分析】本题考查清朝军机处的相关知识。关键信息有:军机大臣根据旨意,草拟文书。

【解答】本题考查清朝军机处的相关知识。关键信息有:军机大臣根据旨意,草拟文书。

依据材料“军机大臣根据旨意,草拟文书。上谕形成后,不经过内阁,由军机处直接发给有关官员”等结合所学知识可知军机处参与国家的机要事务,故A正确。

B材料不能体现,排除。

军机处不是中央一级行政机构,也不能直接统领六部,故排除CD。

故选:A。

17.【分析】本题考查明朝君主专制演进情况。关键信息有:双方权力的大小,又是以皇帝的向背为转移而互相成比。

【解答】材料“双方权力的大小,又是以皇帝的向背为转移而互相成比”“皇帝宠信司礼时,司礼尽夺内阁权力;否则就是权相出现”说明内阁和司礼监的权力均来源于皇帝,说明内阁和司礼监设置调整是君主专制制度强化的产物,故A正确。

内阁制度体现的是君主专制的强化,并非政治形式的新变化,排除B。

依据材料“他们之间不可能有真正的相维相济”可知“相互牵制”说法片面,排除C。

君主专制的强化是导致明朝政治黑暗的重要原因,排除D。

故选:A。

18.【分析】本题考查清朝君主专制演进情况。关键信息是皇帝亲手批阅后返回,不经过其他中转、收发环节,形成了奏折制度。

【解答】题干显示皇帝设立奏折制度,办事减少了办事环节,有利于决策效率的提高,故A正确。

B与题干无关,排除。

此时已经没有宰相,排除C。

D明显错误,排除。

故选:A。

19.【分析】本题主要考查清朝的军机处,解答本题需抓住题干中的关键信息“根本目的”,并准确识记清朝军机处的历史影响。

【解答】A.结合所学知识可知,清朝军机处的职能是跪受笔录,上传下达,其根本目的是加强君主专制。

B.结合所学知识可知,“便于保密”是清朝军机处的特点,并非根本目的,这与题意不符。

C.结合所学知识可知,“节约财政”是清朝军机处的特点,并非根本目的,这与题意不符。

D.结合所学知识可知,“精简机构”是清朝军机处的特点,并非根本目的,这与题意不符。

故选:A。

20.【分析】本题考查清朝君主专制演进情况。关键信息是:清朝军机处距皇帝寝宫养心殿50米,几乎形成一条直线。

【解答】结合所学知识可知,军机处的设立是君主专制空前强化的表现;据此依据材料“清朝军机处距皇帝寝宫养心殿50米,几乎形成一条直线,同时也暗含了一条隐秘的政治轴线”等可知B正确,排除A。

CD均不合题干主旨,排除。

故选:B。

二、材料阅读

21.【分析】(1)本题考查秦朝、唐朝的政治制度,解答本题需正确提取题干所给图一、图二所蕴含的有效信息,并正确掌握秦朝、唐朝政治制度的内容及本质特征。

(2)本题考查明朝的政治制度,解答本题需抓住题干中的关键信息“明初的皇帝对中央行政部门”,并正确掌握明初加强皇权的措施。

(3)本题考查清朝的政治制度,解答本题需抓住题干所给“图四”中的关键信息“军机处”,并正确掌握军机处设置的时间及职责。

(4)本题考查中国古代政治制度的演进,解答本题需正确掌握古代中国专制主义中央集权制度演变的趋势。

【解答】(1)第一小问,依据题干所给“图一”并结合所学知识可知,该政治制度为三公九卿制;依据题干所给“图二”并结合所学知识可知,该政治制度为三省六部制。第二小问,结合三公九卿制、三省六部制的有关知识可知,其最基本的共同特征是皇权至上。

(2)第一小问,依据题干所给“图二”“图三”并结合明朝政治制度的有关知识可知,明朝废丞相,六部直属皇帝,皇权进一步加强。第二小问,依据题干中“明初的皇帝对中央行政部门”并结合所学知识可知,明太祖朱元璋下令废除丞相制度,由皇帝亲自掌管六部,直接管理政事,并且明确宣布成为定制。

(3)依据题干所给“图四”中“军机处内景”并结合所学知识可知,军机处设置于清朝,其职责是跪受笔录。

(4)综合上述材料并结合所学知识可知,中国古代政治制度演变的趋势是皇权不断加强,相权不断削弱,直至被废除;中央集权不断加强,地方权力不断削弱。

故答案为:

(1)制度:三公九卿制、三省六部制。

特征:皇权高度集中。

(2)变化:废丞相,六部直属皇帝,皇权进一步加强。

解决措施:下令废除丞相制度,由皇帝亲自掌管六部,直接管理政事,并且明确宣布成为定制。

(3)清朝;跪受笔录。

(4)皇权不断加强,相权不断削弱,直至被废除;中央集权不断加强,地方权力不断削弱。

22.【分析】(1)本题考查清朝的政治制度。主要考查清朝时期边疆政策的特点。

(2)本题考查清朝的政治制度。主要考查清朝时期边疆政策的主要作用。

【解答】(1)由材料“代表朝廷统筹全局,监督中央政令的推行”“民族头领,或土官、土司自行管理”“依据各民族的传统,保留其原有制度”“喇嘛寺庙、僧徒得登记注册,包括班禅在内的各大喇嘛转世,需经清廷认可才算有效”,由此可以归纳出清朝管理边疆民族地区政策的特点。

(2)清朝管理边疆民族地区政策的作用可以从政治、经济、民族关系和军事等方面归纳,可以答为:密切了边疆与内地的联系;促进了各民族地区社会经济的发展;巩固了边防,有利于国家的稳定;推动统一多民族国家的发展。

故答案为:

(1)特点:中央集权与地方部分自治相结合;尊重少数民族传统;借肋宗教强化管理。(中央专管与派出管理相结合;中央监管与地方部分自治相结合;传承历史与时代更新相结合;行政管理与宗教管理相结合。)

(2)作用:密切了边疆与内地的联系;促进了各民族地区社会经济的发展;巩固了边防,有利于国家的稳定;推动统一多民族国家的发展

同课章节目录