江苏省如皋市2020-2021学年高一上学期教学质量调研(一)历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 江苏省如皋市2020-2021学年高一上学期教学质量调研(一)历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-10-15 21:25:29 | ||

图片预览

文档简介

如皋市2020~2021学年度高一年级第一学期教学质量调研(一)

历 史 试 题

总分:100分 考试时间:60分钟

一、选择题:本大题共 36 小题,每小题 2 分,共 72分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. 距今约7000至5000年前,黄河中游地区进入仰韶文化时期。这一时期的典型器物是

A.玉器 B.彩绘陶器 C.蛋壳陶 D.青铜器

2. 中国原始社会经历了约200万年的历史,可分为三个阶段。其中的父系氏族社会开始出现的现象不包括

A.私有制度产生 B.阶级分化日益明显

C.社会贫富分化 D.成员共享劳动成果

3. 学者余秋雨说过这样一段话:“废墟是昨天派往今天的使者,废墟让我们把地理读成了历史。”站在殷朝的废墟上,我们可以读到的历史是

A.夏禹建都阳城 B.盘庚迁都安阳

C.周召共和行政 D.平王东迁洛邑

4. 右图为西周早期青铜文物的一张铭文拓片,铭文记载了周王将毕地的土地“方五十里”赏赐给召的史实。这一铭文可以用来研究西周的

A.禅让制 B.均田制度

C.分封制 D.内外服制

5. 经过春秋时期旷日持久的争霸战争,周王朝境内的诸侯国数量大大减少,逐渐形成战国七雄格局。战国七雄的国家中不包括

A.晋国 B.齐国 C.燕国 D.韩国

6. 春秋战国时期的经济有重大发展,农业上开始使用

A.打制石器 B.磨制石器 C.青铜农具 D.铁制农具

7. 战国时期,各国通过变法推动了社会转型。这里的社会转型主要是指

A.从原始社会转为奴隶社会 B.从贵族社会转为民主社会

C.从奴隶社会转为封建社会 D.从民主社会转为专制社会

8. 张荫麟《中国史纲》中有这样一段话:“直至孝公变法时,秦人还不脱戎狄之俗。例如他们还父兄子弟和姑媳妯娌同寝一室,这大约是沿着游牧时代以一个帐幕为一家的经济办法。”商鞅变法中消灭这一陋俗的举措是

A.废井田制并授田于百姓 B.剥夺贵族特权

C.拆大家庭为个体小家庭 D.实行什伍连坐

9. 春秋后期,认为“道”是天地万物的本原,追求天人合一的思想家是

A.孔子 B.老子

C.庄子 D.邹衍

10.公元前217年,某商人在宛(今河南南阳)交易时使用楚蚁鼻钱,被当地官府依据《金布律》处罚。这是因为

A.蚁鼻钱比秦半两钱值钱 B.秦半两钱过重使用不便

C.蚁鼻钱非当时法定货币 D.秦半两钱未在楚地流通

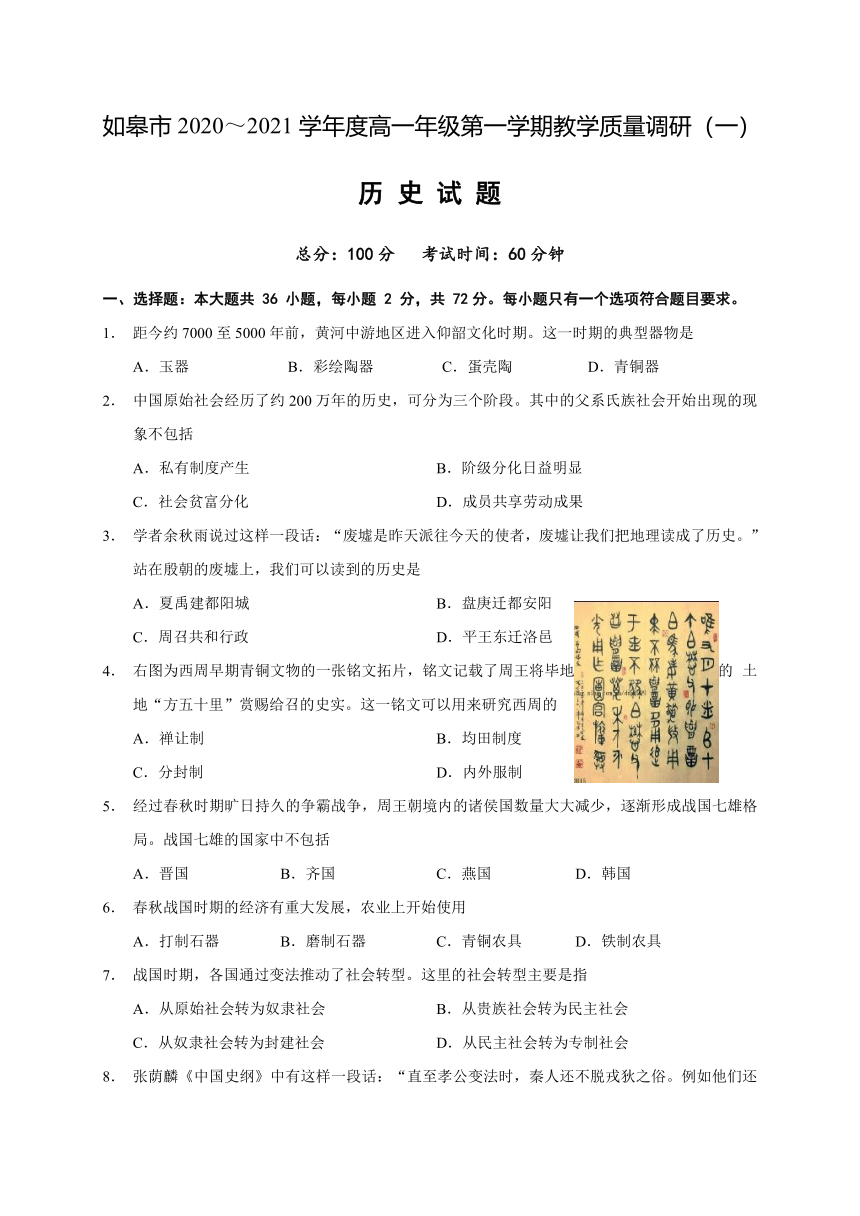

11.右图是某同学进行研究性学习时收集的一幅地图。据此可知他学习的主题是

A.西周分封 B.春秋五霸 C.秦的统一 D.西汉强盛

12.公元前212年,秦始皇命蒙恬修筑了从咸阳直通北部边境九原郡的直道。这项措施

A.促进了北部边疆与内地交往 B.直接引发了陈胜吴广起义

C.加速了国家完成统一的进程 D.促成万里长城修筑的开始

13.汉初统治集团吸取秦朝速亡的教训,尊奉黄老无为的思想,采取了

A.“与民休息”的政策 B.分封同姓诸侯的措施

C.“尊崇儒术”的举措 D.抑制工商业者的行为

14.儒学成为我国封建社会的主流意识形态始于

A.孔子 B.汉高祖 C.韩愈 D.汉武帝

15.汉朝境内的百姓不再以“齐人”“燕人”“楚人”相区别,而是“某郡某县”人并逐渐都称为“汉人”。这表明汉代

A.中国的疆域基本确立 B.中央集权巩固发展

C.民族认同感大大加强 D.儒家思想深入人心

16.汉武帝任用卫青、霍去病打败匈奴后控制的区域是

A.临洮羌中、渔阳辽东 B.葱岭以西、天山南北

C.渤海黑水、陇山燕山 D.阴山以南、河西走廊

17.某同学在做历史课堂笔记时,记录了以下史实,据此判断他学习的主题是

A.文景之治 B.五代十国 C.西汉的强盛 D.东汉的兴衰

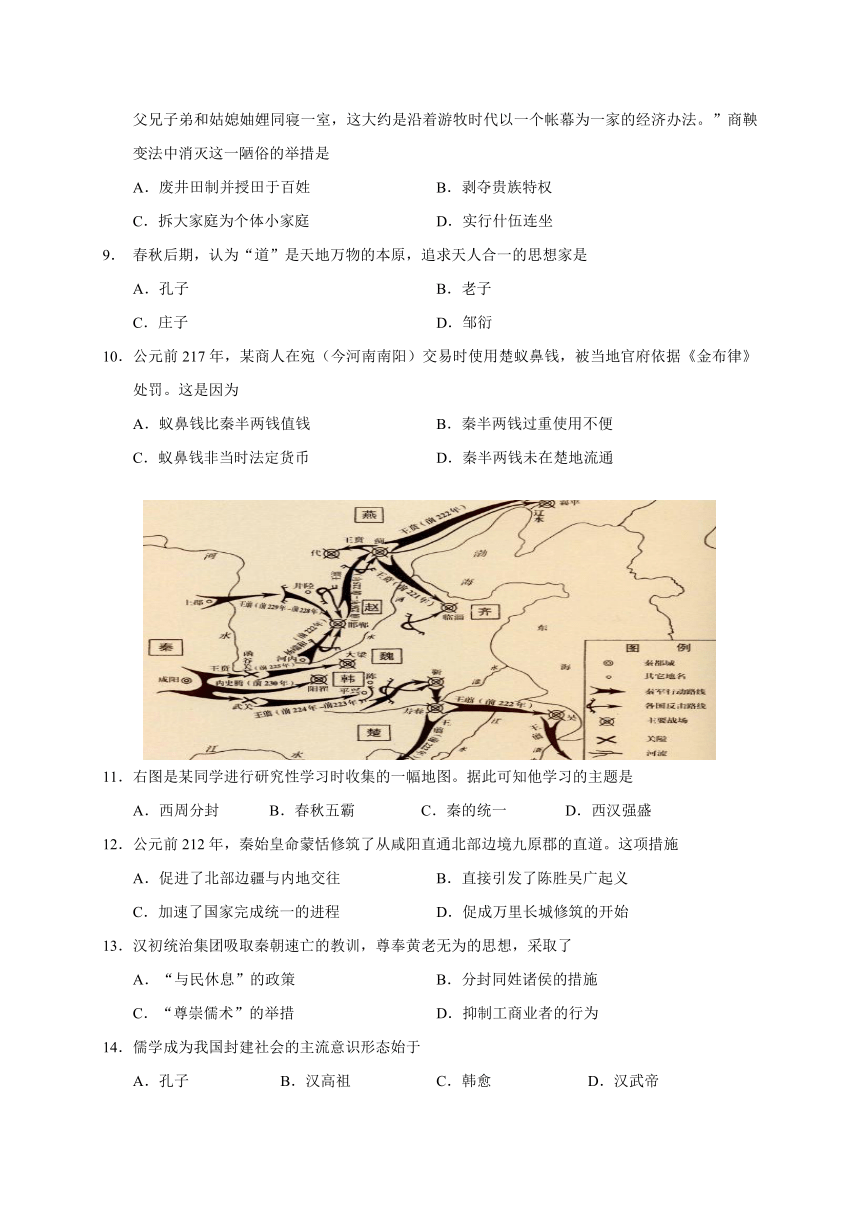

18.下表显示了东汉中后期10个皇帝的即位年龄及寿命。与下表现象密切相关的是

皇帝 和帝 殇帝 安帝 顺帝 冲帝 质帝 桓帝 灵帝 少帝 献帝

即位年龄 10 1 13 11 2 8 15 12 14 9

寿命(岁) 27 2 31 30 3 9 36 34 14 54

A.外戚宦官交替专权 B.光武中兴

C.豪强地主势力发展 D.楚汉战争

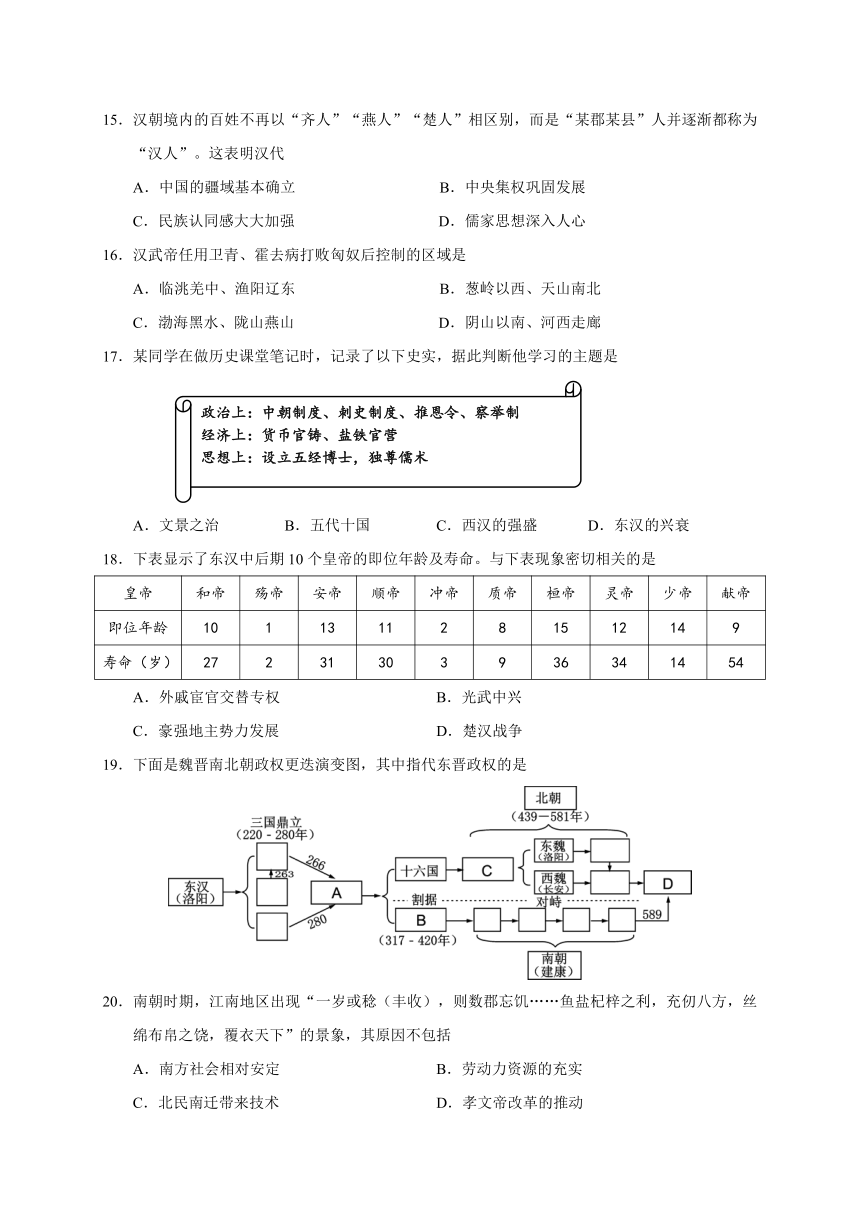

19.下面是魏晋南北朝政权更迭演变图,其中指代东晋政权的是

20.南朝时期,江南地区出现“一岁或稔(丰收),则数郡忘饥……鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下”的景象,其原因不包括

A.南方社会相对安定 B.劳动力资源的充实

C.北民南迁带来技术 D.孝文帝改革的推动

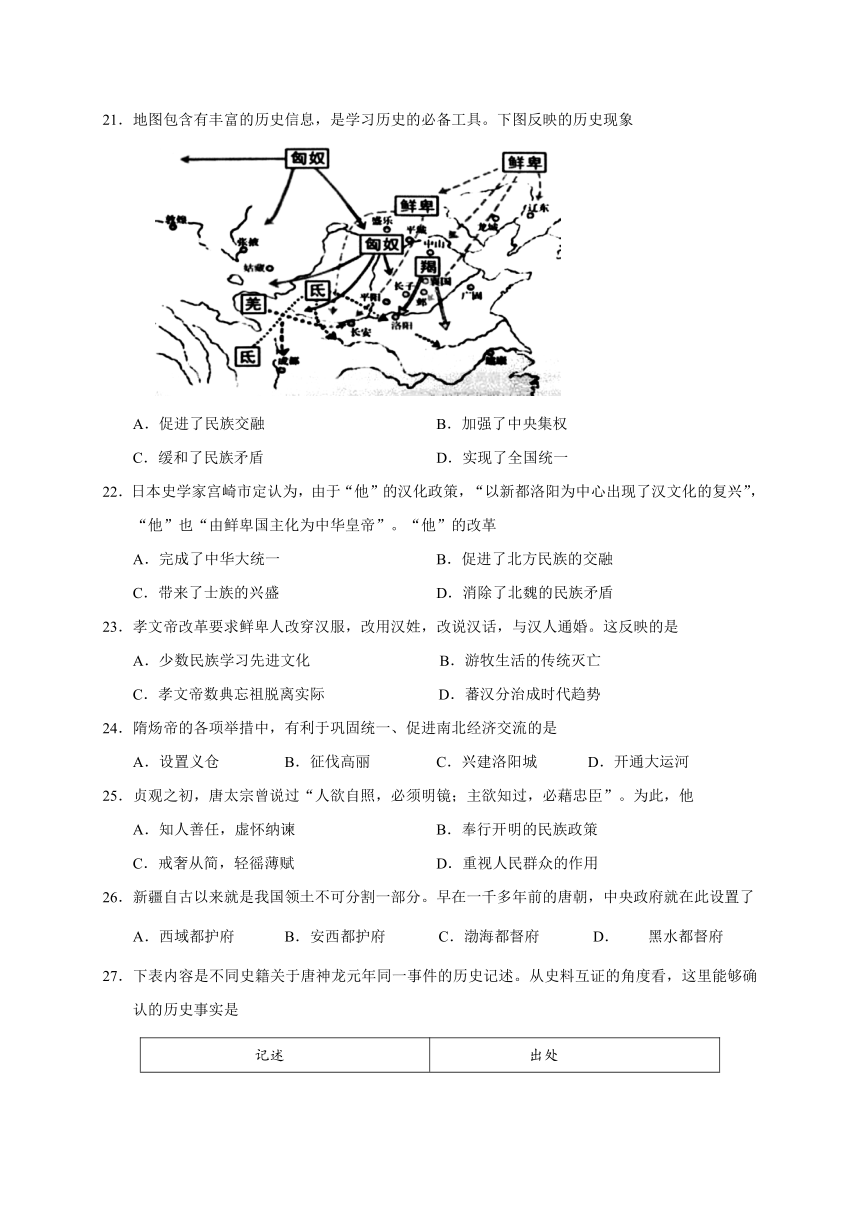

21.地图包含有丰富的历史信息,是学习历史的必备工具。下图反映的历史现象

A.促进了民族交融 B.加强了中央集权

C.缓和了民族矛盾 D.实现了全国统一

22.日本史学家宫崎市定认为,由于“他”的汉化政策,“以新都洛阳为中心出现了汉文化的复兴”,“他”也“由鲜卑国主化为中华皇帝”。“他”的改革

A.完成了中华大统一 B.促进了北方民族的交融

C.带来了士族的兴盛 D.消除了北魏的民族矛盾

23.孝文帝改革要求鲜卑人改穿汉服,改用汉姓,改说汉话,与汉人通婚。这反映的是

A.少数民族学习先进文化 B.游牧生活的传统灭亡

C.孝文帝数典忘祖脱离实际 D.蕃汉分治成时代趋势

24.隋炀帝的各项举措中,有利于巩固统一、促进南北经济交流的是

A.设置义仓 B.征伐高丽 C.兴建洛阳城 D.开通大运河

25.贞观之初,唐太宗曾说过“人欲自照,必须明镜;主欲知过,必藉忠臣”。为此,他

A.知人善任,虚怀纳谏 B.奉行开明的民族政策

C.戒奢从简,轻徭薄赋 D.重视人民群众的作用

26.新疆自古以来就是我国领土不可分割一部分。早在一千多年前的唐朝,中央政府就在此设置了

A.西域都护府 B.安西都护府 C.渤海都督府 D.黑水都督府

27.下表内容是不同史籍关于唐神龙元年同一事件的历史记述。从史料互证的角度看,这里能够确认的历史事实是

记述 出处

"是日,上传皇帝位于皇太子,徙居上阳宫。戊申,皇帝上尊号曰则天大圣皇帝。" 《旧唐书·则天皇后本纪》

"丁未,徙后于上阳宫。戊申,上后号曰则天大圣皇帝。” 《新唐书·本纪第四》

"丁未,太后徙居上阳宫。戊申,帝帅百官诣上阳宫,上太后尊号曰则天大圣皇帝。" 《资治通鉴》

A.皇帝武则天传位于皇太子 B.武则天以太后身份称帝

C.武则天仍旧被尊号为皇帝 D.武氏被迫移住上阳宫

28.唐朝政权在处理与吐蕃的关系时,未曾采取的方式是

A.设置管理机构 B.经济文化交流 C.和亲 D.会盟

29.隋朝在创新选官制度方面做出的贡献有

A.正式确立三省六部 B.开始分科考试

C.任用高官主持考试 D.首创殿试武举

30.《新唐书·兵志》记载:“方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。故兵骄则逐帅,帅强则叛上。或父死子握其兵而不肯代;或取舍由于士卒,往往自择将吏,号为‘留后’,以邀命于朝。”这段话反映的历史现象是

A.西汉郡国并行 B.东汉三国鼎立

C.唐朝藩镇割据 D.唐末宦官专权

31.唐太宗时,大臣封德彝建议将征兵年龄从21岁提前到18岁。虽然相关诰敕经皇帝签署并下发到门下省,但给事中魏征坚决不肯署名,最终诰敕没能颁行。材料反映出

A.三省六部制加强了君主专制 B.三省体制有利于减少决策失误

C.给事中负有起草诰敕的职责 D.门下省的权力远远超越中书省

32.唐初规定“以丁为单位征纳……服正役20日,可按每日折三尺纳绢替代,是为庸。”这一规定

A.增加了农民的劳役负担 B.提高了农民的文化素质

C.保证了农民的生产时间 D.推动了经济重心的南移

33.与租庸调制相比较,唐朝后期实行的两税法的最大特点是

A.保证国家的财政收入 B.改变以人丁为主的赋税制度

C.减轻农民的劳役负担 D.加强政府对农民的人身控制

34.魏晋至隋唐时期,修造了山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟和甘肃敦煌莫高窟等石窟。这反映了

A.儒学正统地位削弱 B.道教文化的广泛传播

C.佛教影响日益扩大 D.北方经济影响力上升

35.与陶渊明同属于一个朝代的艺术家是

A.颜真卿 吴道子 B.贾思勰 祖冲之

C.孙思邈 柳公权 D.王羲之 顾恺之

36.隋唐时期,伴随佛教东传而来的异域文化对中国文化产生了深远影响。这一时期佛教东传来华的重要史实是

A.法显收集大批梵文经典 B.鉴真六次东渡

C.空海携带许多佛经回国 D.玄奘西行取经

二、非选择题:本大题共2小题,每小题 14 分,共28分。

37.(14分)阅读材料,回答下列问题:

材料一 伴随着春秋战国时期的政治和经济大变动,王官之学的退场,私学的兴起,最终造就了诸子百家争鸣的兴盛局面。

——摘编自袁行霈、严文明等《中华文明史》

材料二 春秋战国时期出现百家争鸣局面,各家学派纷纷提出自己的治国主张:老子认为“我无为而民自化”,孟子认为“王如施仁政于民……可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣”,韩非认为“以法为教”“法不阿贵”,墨子认为“国有贤良之士众,则国家之治厚”。……百家争鸣的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽状态,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。

——摘编自侯外庐《中国思想史纲》

(1)据材料一,分析百家争鸣出现的原因。(4分)

▲ ▲ ▲

(2)据材料二,概括春秋战国时期道、儒、墨、法四种思想流派的治国主张。(4分)

▲ ▲ ▲

(3)据材料二并结合所学知识,指出百家争鸣的意义。(6分)

▲ ▲ ▲

38.(14分)阅读材料,回答下列问题:

材料一 公门有公,卿门有卿,贱有常辱,贵有常荣,赏不能劝其努力,罚亦不能戒其怠惰。

——摘自《礼记》

材料二 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料三 (曹魏黄初元年,魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议)“乃立九品官人之法:州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”。

——摘自《通典》

材料四 随着门阀士族的衰落,九品中正制在开皇年间被废除。唐人杨绾云:“近炀帝始设进士之科,当时优试策而已。”科举由应试人于一定时期,投牒自荐,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之,……秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。

——摘编自邓嗣禹《中国科举制度起源考》

(1)据材料一、二、三并结合所学知识,分别指出西周、西汉、魏晋时期的选官制度和主要标准。(6分)

▲ ▲ ▲

(2)据材料四并结合所学知识,分析隋朝创立新的选官制度的原因及其历史影响。(4分)

▲ ▲ ▲

(3)综合上述材料,概括我国古代选官制度演变的趋势。(4分)

▲ ▲ ▲

2020~2021学年度高一年级第一学期教学质量调研(一)

历史参考答案

一、选择题

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B D B C A D C C B C C A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A D C D C A B D A B A D

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

A B C A B C B C B C D D

二、非选择题

37.(14分)

(1)原因:社会大变革(或政治经济大变动);私学兴起。(每点2分,共4分)

(2)主张:道家:无为而治;儒家:实行仁政;法家:推行法治;墨家:以贤治国或尚贤(4分,非材料二中的主张不得分)

(3)意义:百家争鸣是中国历史上第一次思想解放运动;促成当时文化的繁荣;为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础;奠定中国思想文化发展的基础(或成为后世中华思想文化的源头活水)。(任意3点6分)

38.(14分)

(1)西周,选官制度:世官制(或世卿世禄制);标准:血缘;

汉代,选官制度:察举制;标准:德行;

魏晋,选官制度:九品中正制;标准:家世(门第)。(每点1分,共6分)

(2)原因:门阀士族衰落(1分)

影响:扩大了统治基础;提高了官员的文化素质;加强了中央集权(3分)

(3)趋势:选拔范围渐趋广泛;选拔方式渐趋公开、公平。(4分)

历 史 试 题

总分:100分 考试时间:60分钟

一、选择题:本大题共 36 小题,每小题 2 分,共 72分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. 距今约7000至5000年前,黄河中游地区进入仰韶文化时期。这一时期的典型器物是

A.玉器 B.彩绘陶器 C.蛋壳陶 D.青铜器

2. 中国原始社会经历了约200万年的历史,可分为三个阶段。其中的父系氏族社会开始出现的现象不包括

A.私有制度产生 B.阶级分化日益明显

C.社会贫富分化 D.成员共享劳动成果

3. 学者余秋雨说过这样一段话:“废墟是昨天派往今天的使者,废墟让我们把地理读成了历史。”站在殷朝的废墟上,我们可以读到的历史是

A.夏禹建都阳城 B.盘庚迁都安阳

C.周召共和行政 D.平王东迁洛邑

4. 右图为西周早期青铜文物的一张铭文拓片,铭文记载了周王将毕地的土地“方五十里”赏赐给召的史实。这一铭文可以用来研究西周的

A.禅让制 B.均田制度

C.分封制 D.内外服制

5. 经过春秋时期旷日持久的争霸战争,周王朝境内的诸侯国数量大大减少,逐渐形成战国七雄格局。战国七雄的国家中不包括

A.晋国 B.齐国 C.燕国 D.韩国

6. 春秋战国时期的经济有重大发展,农业上开始使用

A.打制石器 B.磨制石器 C.青铜农具 D.铁制农具

7. 战国时期,各国通过变法推动了社会转型。这里的社会转型主要是指

A.从原始社会转为奴隶社会 B.从贵族社会转为民主社会

C.从奴隶社会转为封建社会 D.从民主社会转为专制社会

8. 张荫麟《中国史纲》中有这样一段话:“直至孝公变法时,秦人还不脱戎狄之俗。例如他们还父兄子弟和姑媳妯娌同寝一室,这大约是沿着游牧时代以一个帐幕为一家的经济办法。”商鞅变法中消灭这一陋俗的举措是

A.废井田制并授田于百姓 B.剥夺贵族特权

C.拆大家庭为个体小家庭 D.实行什伍连坐

9. 春秋后期,认为“道”是天地万物的本原,追求天人合一的思想家是

A.孔子 B.老子

C.庄子 D.邹衍

10.公元前217年,某商人在宛(今河南南阳)交易时使用楚蚁鼻钱,被当地官府依据《金布律》处罚。这是因为

A.蚁鼻钱比秦半两钱值钱 B.秦半两钱过重使用不便

C.蚁鼻钱非当时法定货币 D.秦半两钱未在楚地流通

11.右图是某同学进行研究性学习时收集的一幅地图。据此可知他学习的主题是

A.西周分封 B.春秋五霸 C.秦的统一 D.西汉强盛

12.公元前212年,秦始皇命蒙恬修筑了从咸阳直通北部边境九原郡的直道。这项措施

A.促进了北部边疆与内地交往 B.直接引发了陈胜吴广起义

C.加速了国家完成统一的进程 D.促成万里长城修筑的开始

13.汉初统治集团吸取秦朝速亡的教训,尊奉黄老无为的思想,采取了

A.“与民休息”的政策 B.分封同姓诸侯的措施

C.“尊崇儒术”的举措 D.抑制工商业者的行为

14.儒学成为我国封建社会的主流意识形态始于

A.孔子 B.汉高祖 C.韩愈 D.汉武帝

15.汉朝境内的百姓不再以“齐人”“燕人”“楚人”相区别,而是“某郡某县”人并逐渐都称为“汉人”。这表明汉代

A.中国的疆域基本确立 B.中央集权巩固发展

C.民族认同感大大加强 D.儒家思想深入人心

16.汉武帝任用卫青、霍去病打败匈奴后控制的区域是

A.临洮羌中、渔阳辽东 B.葱岭以西、天山南北

C.渤海黑水、陇山燕山 D.阴山以南、河西走廊

17.某同学在做历史课堂笔记时,记录了以下史实,据此判断他学习的主题是

A.文景之治 B.五代十国 C.西汉的强盛 D.东汉的兴衰

18.下表显示了东汉中后期10个皇帝的即位年龄及寿命。与下表现象密切相关的是

皇帝 和帝 殇帝 安帝 顺帝 冲帝 质帝 桓帝 灵帝 少帝 献帝

即位年龄 10 1 13 11 2 8 15 12 14 9

寿命(岁) 27 2 31 30 3 9 36 34 14 54

A.外戚宦官交替专权 B.光武中兴

C.豪强地主势力发展 D.楚汉战争

19.下面是魏晋南北朝政权更迭演变图,其中指代东晋政权的是

20.南朝时期,江南地区出现“一岁或稔(丰收),则数郡忘饥……鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下”的景象,其原因不包括

A.南方社会相对安定 B.劳动力资源的充实

C.北民南迁带来技术 D.孝文帝改革的推动

21.地图包含有丰富的历史信息,是学习历史的必备工具。下图反映的历史现象

A.促进了民族交融 B.加强了中央集权

C.缓和了民族矛盾 D.实现了全国统一

22.日本史学家宫崎市定认为,由于“他”的汉化政策,“以新都洛阳为中心出现了汉文化的复兴”,“他”也“由鲜卑国主化为中华皇帝”。“他”的改革

A.完成了中华大统一 B.促进了北方民族的交融

C.带来了士族的兴盛 D.消除了北魏的民族矛盾

23.孝文帝改革要求鲜卑人改穿汉服,改用汉姓,改说汉话,与汉人通婚。这反映的是

A.少数民族学习先进文化 B.游牧生活的传统灭亡

C.孝文帝数典忘祖脱离实际 D.蕃汉分治成时代趋势

24.隋炀帝的各项举措中,有利于巩固统一、促进南北经济交流的是

A.设置义仓 B.征伐高丽 C.兴建洛阳城 D.开通大运河

25.贞观之初,唐太宗曾说过“人欲自照,必须明镜;主欲知过,必藉忠臣”。为此,他

A.知人善任,虚怀纳谏 B.奉行开明的民族政策

C.戒奢从简,轻徭薄赋 D.重视人民群众的作用

26.新疆自古以来就是我国领土不可分割一部分。早在一千多年前的唐朝,中央政府就在此设置了

A.西域都护府 B.安西都护府 C.渤海都督府 D.黑水都督府

27.下表内容是不同史籍关于唐神龙元年同一事件的历史记述。从史料互证的角度看,这里能够确认的历史事实是

记述 出处

"是日,上传皇帝位于皇太子,徙居上阳宫。戊申,皇帝上尊号曰则天大圣皇帝。" 《旧唐书·则天皇后本纪》

"丁未,徙后于上阳宫。戊申,上后号曰则天大圣皇帝。” 《新唐书·本纪第四》

"丁未,太后徙居上阳宫。戊申,帝帅百官诣上阳宫,上太后尊号曰则天大圣皇帝。" 《资治通鉴》

A.皇帝武则天传位于皇太子 B.武则天以太后身份称帝

C.武则天仍旧被尊号为皇帝 D.武氏被迫移住上阳宫

28.唐朝政权在处理与吐蕃的关系时,未曾采取的方式是

A.设置管理机构 B.经济文化交流 C.和亲 D.会盟

29.隋朝在创新选官制度方面做出的贡献有

A.正式确立三省六部 B.开始分科考试

C.任用高官主持考试 D.首创殿试武举

30.《新唐书·兵志》记载:“方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。故兵骄则逐帅,帅强则叛上。或父死子握其兵而不肯代;或取舍由于士卒,往往自择将吏,号为‘留后’,以邀命于朝。”这段话反映的历史现象是

A.西汉郡国并行 B.东汉三国鼎立

C.唐朝藩镇割据 D.唐末宦官专权

31.唐太宗时,大臣封德彝建议将征兵年龄从21岁提前到18岁。虽然相关诰敕经皇帝签署并下发到门下省,但给事中魏征坚决不肯署名,最终诰敕没能颁行。材料反映出

A.三省六部制加强了君主专制 B.三省体制有利于减少决策失误

C.给事中负有起草诰敕的职责 D.门下省的权力远远超越中书省

32.唐初规定“以丁为单位征纳……服正役20日,可按每日折三尺纳绢替代,是为庸。”这一规定

A.增加了农民的劳役负担 B.提高了农民的文化素质

C.保证了农民的生产时间 D.推动了经济重心的南移

33.与租庸调制相比较,唐朝后期实行的两税法的最大特点是

A.保证国家的财政收入 B.改变以人丁为主的赋税制度

C.减轻农民的劳役负担 D.加强政府对农民的人身控制

34.魏晋至隋唐时期,修造了山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟和甘肃敦煌莫高窟等石窟。这反映了

A.儒学正统地位削弱 B.道教文化的广泛传播

C.佛教影响日益扩大 D.北方经济影响力上升

35.与陶渊明同属于一个朝代的艺术家是

A.颜真卿 吴道子 B.贾思勰 祖冲之

C.孙思邈 柳公权 D.王羲之 顾恺之

36.隋唐时期,伴随佛教东传而来的异域文化对中国文化产生了深远影响。这一时期佛教东传来华的重要史实是

A.法显收集大批梵文经典 B.鉴真六次东渡

C.空海携带许多佛经回国 D.玄奘西行取经

二、非选择题:本大题共2小题,每小题 14 分,共28分。

37.(14分)阅读材料,回答下列问题:

材料一 伴随着春秋战国时期的政治和经济大变动,王官之学的退场,私学的兴起,最终造就了诸子百家争鸣的兴盛局面。

——摘编自袁行霈、严文明等《中华文明史》

材料二 春秋战国时期出现百家争鸣局面,各家学派纷纷提出自己的治国主张:老子认为“我无为而民自化”,孟子认为“王如施仁政于民……可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣”,韩非认为“以法为教”“法不阿贵”,墨子认为“国有贤良之士众,则国家之治厚”。……百家争鸣的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽状态,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。

——摘编自侯外庐《中国思想史纲》

(1)据材料一,分析百家争鸣出现的原因。(4分)

▲ ▲ ▲

(2)据材料二,概括春秋战国时期道、儒、墨、法四种思想流派的治国主张。(4分)

▲ ▲ ▲

(3)据材料二并结合所学知识,指出百家争鸣的意义。(6分)

▲ ▲ ▲

38.(14分)阅读材料,回答下列问题:

材料一 公门有公,卿门有卿,贱有常辱,贵有常荣,赏不能劝其努力,罚亦不能戒其怠惰。

——摘自《礼记》

材料二 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料三 (曹魏黄初元年,魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议)“乃立九品官人之法:州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”。

——摘自《通典》

材料四 随着门阀士族的衰落,九品中正制在开皇年间被废除。唐人杨绾云:“近炀帝始设进士之科,当时优试策而已。”科举由应试人于一定时期,投牒自荐,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之,……秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。

——摘编自邓嗣禹《中国科举制度起源考》

(1)据材料一、二、三并结合所学知识,分别指出西周、西汉、魏晋时期的选官制度和主要标准。(6分)

▲ ▲ ▲

(2)据材料四并结合所学知识,分析隋朝创立新的选官制度的原因及其历史影响。(4分)

▲ ▲ ▲

(3)综合上述材料,概括我国古代选官制度演变的趋势。(4分)

▲ ▲ ▲

2020~2021学年度高一年级第一学期教学质量调研(一)

历史参考答案

一、选择题

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B D B C A D C C B C C A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A D C D C A B D A B A D

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

A B C A B C B C B C D D

二、非选择题

37.(14分)

(1)原因:社会大变革(或政治经济大变动);私学兴起。(每点2分,共4分)

(2)主张:道家:无为而治;儒家:实行仁政;法家:推行法治;墨家:以贤治国或尚贤(4分,非材料二中的主张不得分)

(3)意义:百家争鸣是中国历史上第一次思想解放运动;促成当时文化的繁荣;为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础;奠定中国思想文化发展的基础(或成为后世中华思想文化的源头活水)。(任意3点6分)

38.(14分)

(1)西周,选官制度:世官制(或世卿世禄制);标准:血缘;

汉代,选官制度:察举制;标准:德行;

魏晋,选官制度:九品中正制;标准:家世(门第)。(每点1分,共6分)

(2)原因:门阀士族衰落(1分)

影响:扩大了统治基础;提高了官员的文化素质;加强了中央集权(3分)

(3)趋势:选拔范围渐趋广泛;选拔方式渐趋公开、公平。(4分)

同课章节目录