黑龙江省哈师大青冈实验中学2020-2021学年高一(德强班)10月月考历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 黑龙江省哈师大青冈实验中学2020-2021学年高一(德强班)10月月考历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 139.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-10-15 22:20:14 | ||

图片预览

文档简介

____________________________________________________________________________________________

哈师大青冈实验中学2020—2021学年度第一学期10月份考试

高一学年历史试题(卷二)

选择题(每小题1.5分,共32题,总计48分)

1.从事渔猎和采集,过着群居生活,并且会使用火,以下哪个选项符合

A.元谋人 B.大汶口文化 C.河姆渡文化 D.黄帝时代

2.“夏桀本是亡国君,夏朝历时四百七。商纣暴虐施酷刑,引来武王正义师。周王无道国人起,西周灭在前771。”上述历史歌谣主要反映了

A.奴隶制国家的建立 B.暴政导致亡国的规律

C.社会等级制度的确立 D.世袭制取代禅让制

3.“(武王)封功臣谋士......封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡。”材料体现的是

A.周初分封 B.商鞅变法 C.秦设郡县 D.汉初郡国并行

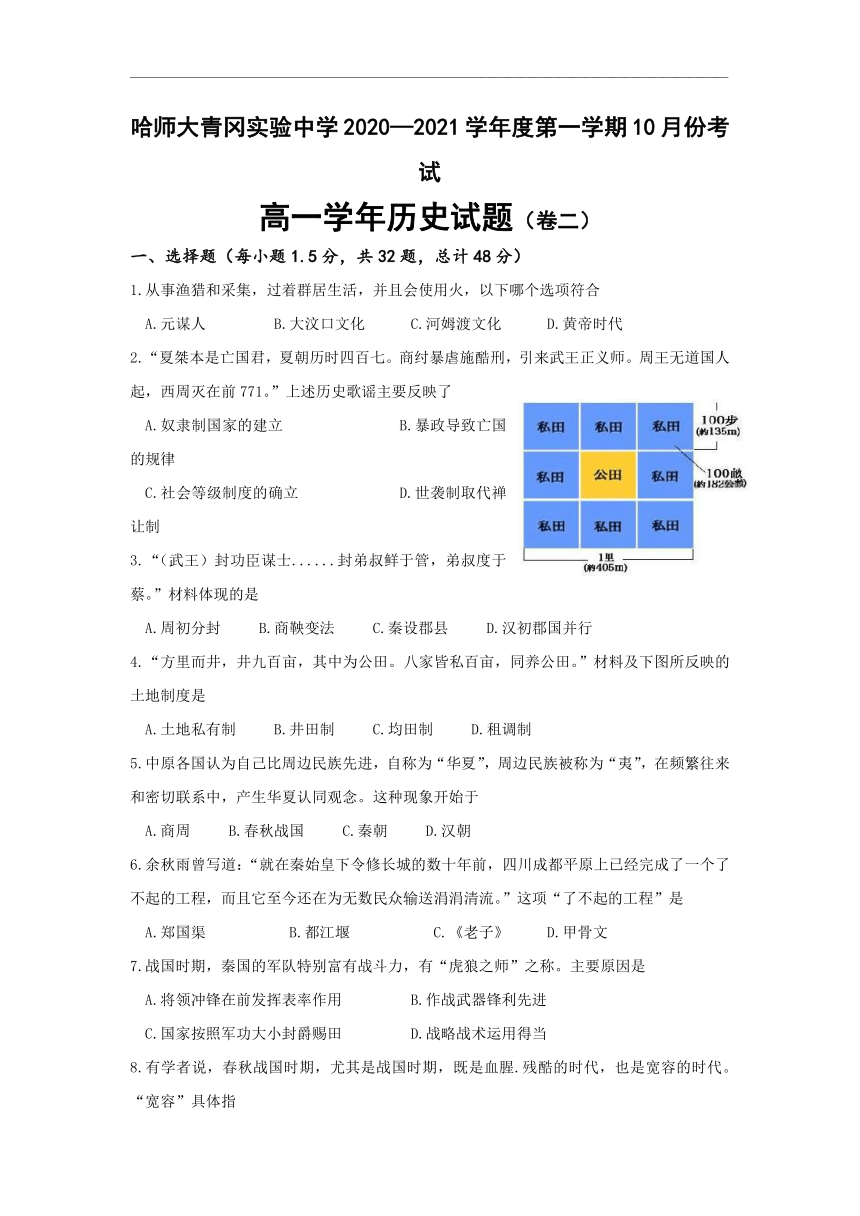

4.“方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田。”材料及下图所反映的土地制度是

A.土地私有制 B.井田制 C.均田制 D.租调制

5.中原各国认为自己比周边民族先进,自称为“华夏”,周边民族被称为“夷”,在频繁往来和密切联系中,产生华夏认同观念。这种现象开始于

A.商周 B.春秋战国 C.秦朝 D.汉朝

6.余秋雨曾写道:“就在秦始皇下令修长城的数十年前,四川成都平原上已经完成了一个了不起的工程,而且它至今还在为无数民众输送涓涓清流。”这项“了不起的工程”是

A.郑国渠 B.都江堰 C.《老子》 D.甲骨文

7.战国时期,秦国的军队特别富有战斗力,有“虎狼之师”之称。主要原因是

A.将领冲锋在前发挥表率作用 B.作战武器锋利先进

C.国家按照军功大小封爵赐田 D.战略战术运用得当

8.有学者说,春秋战国时期,尤其是战国时期,既是血腥.残酷的时代,也是宽容的时代。“宽容”具体指

A.诸子“百家争鸣” B.商人地位提高 C.私田的大量开垦 D.诸侯重视教育

9.史书记载某朝疆域“东地至海暨朝鲜,西至临洮.羌中,南至北乡户(位于今天北回归线以南),北据河为塞,并阴山至辽东。”该朝代是

A.周朝 B.秦朝 C.夏朝 D.商朝

10.易中天在《帝国的终结:中国古代政治制度批判》中说秦始皇称帝是“一场革命”,“始皇帝”为“新制度的第一人”。“新制度”是指:

A.郡县制 B.皇帝制度 C.三公九卿制 D.中外朝制

11.秦朝统一后,公元前217年,某商人在宛(今河南南阳)交易时使用蚁鼻钱(楚国货币),被当地官府依据《金布律》进行处罚。这表明

A.秦半两钱过重,使用不便 B.蚁鼻钱比秦半两钱值钱

C.蚁鼻钱并非当时的法定货币 D.秦半两钱未在楚地流通

12.汤因比在《人类与大地母亲:一部叙事体世界历史》中指出,秦王嬴政统一中国后,中国历史上出现了一个拥有整个中华文明覆盖范围的中央集权型帝国。作者认为嬴政最大的贡献在于

A.废除了分封制 B.实行郡县制 C.建立了皇帝制度 D.开创了大一统格局

13.西汉统治者总结秦朝历史,从“海内新定,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败”的认识出发,西汉初年采取的地方制度是

A.实行郡国并行制 B.颁布“推恩令” C.设置刺史 D.实行宗法制

14.西汉初年,皇帝找不到颜色相同的四匹马来驾车,将相大臣甚至只能乘坐牛车;到汉武帝时,普通百姓也拥有马匹。“阡陌之间成群”。马匹大量增加的主要原因是

A.社会稳定,经济得到恢复迅速发展 B.引进西域良马与改良马种

C.游牧民族大规模的移居中原 D.长期和平使战马消耗减少

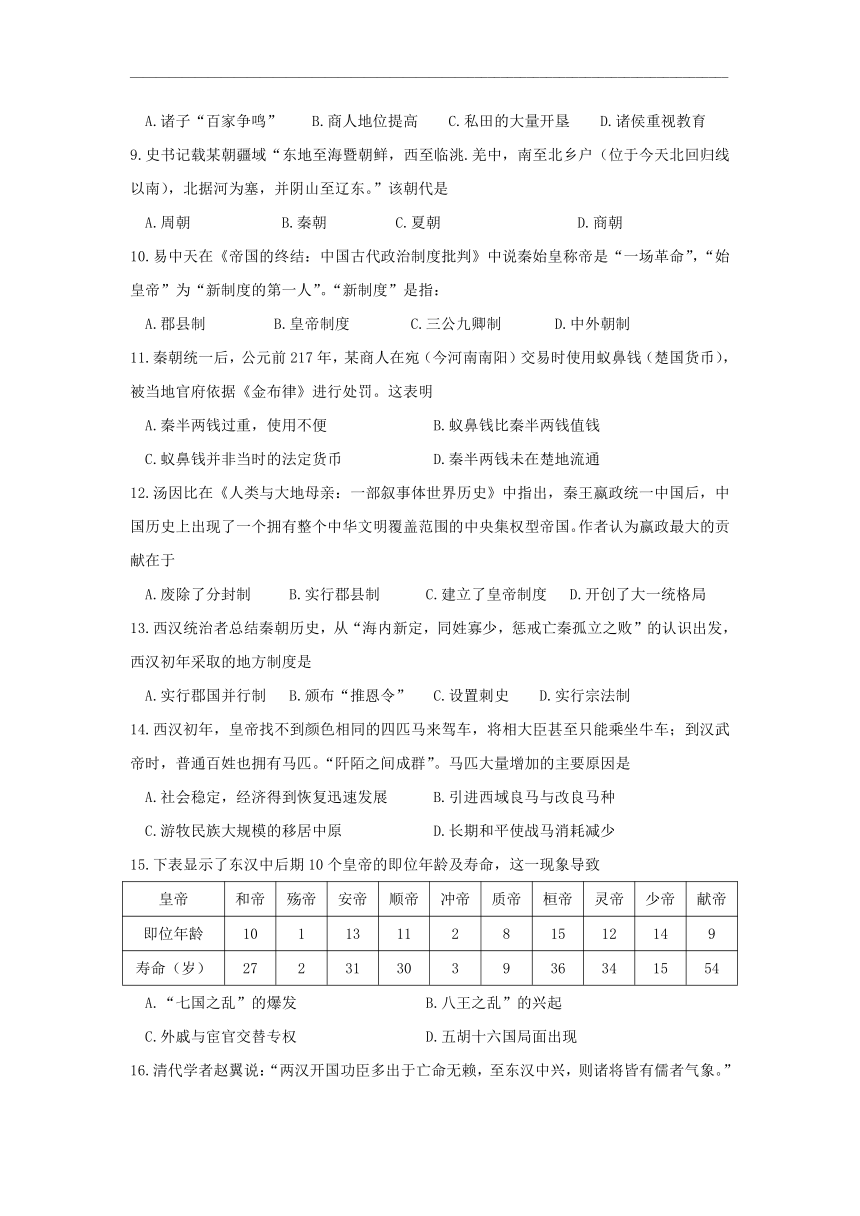

15.下表显示了东汉中后期10个皇帝的即位年龄及寿命,这一现象导致

皇帝 和帝 殇帝 安帝 顺帝 冲帝 质帝 桓帝 灵帝 少帝 献帝

即位年龄 10 1 13 11 2 8 15 12 14 9

寿命(岁) 27 2 31 30 3 9 36 34 15 54

A.“七国之乱”的爆发 B.八王之乱”的兴起

C.外戚与宦官交替专权 D.五胡十六国局面出现

16.清代学者赵翼说:“两汉开国功臣多出于亡命无赖,至东汉中兴,则诸将皆有儒者气象。”出现“儒者气象”是因为

A.孔子主张有教无类 B.孔子创立儒家学派

C.儒学成为正统思想 D.“五经”的流传

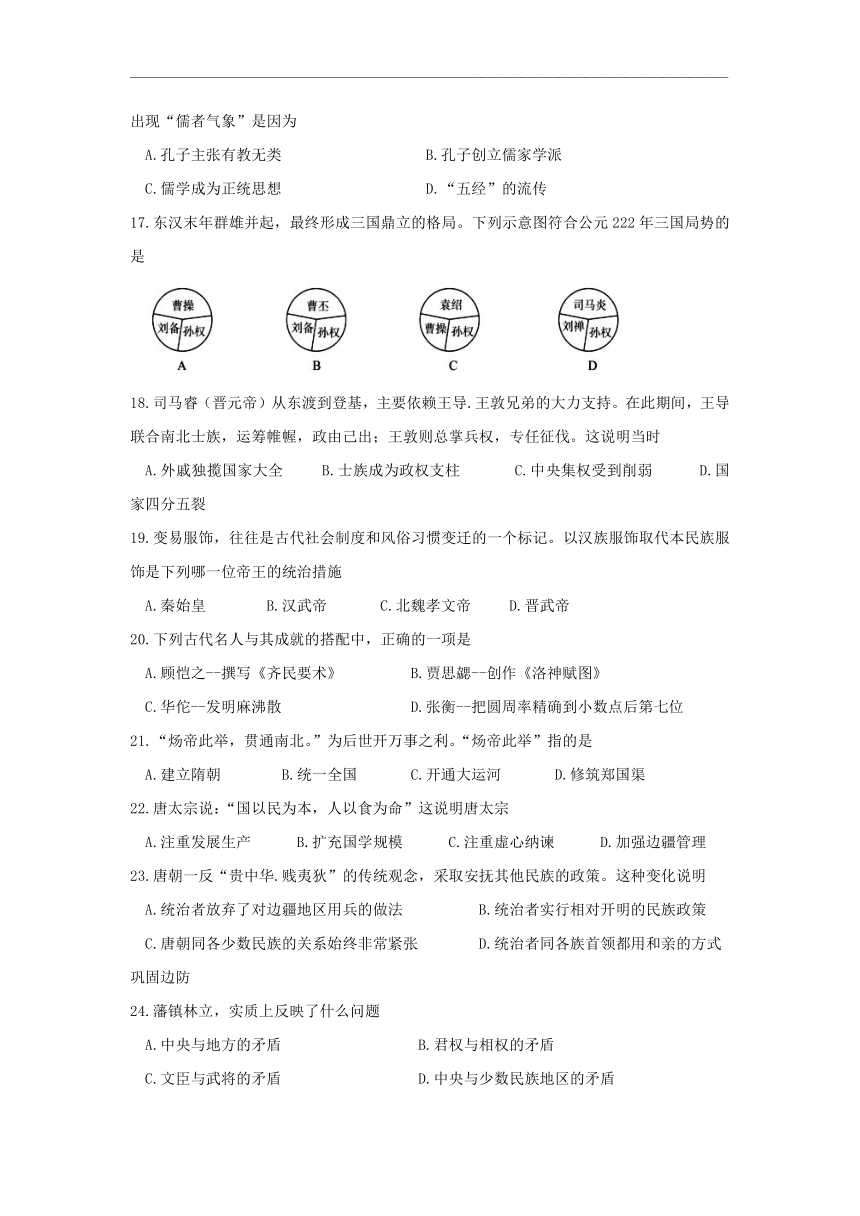

17.东汉末年群雄并起,最终形成三国鼎立的格局。下列示意图符合公元222年三国局势的是

18.司马睿(晋元帝)从东渡到登基,主要依赖王导.王敦兄弟的大力支持。在此期间,王导联合南北士族,运筹帷幄,政由己出;王敦则总掌兵权,专任征伐。这说明当时

A.外戚独揽国家大全 B.士族成为政权支柱 C.中央集权受到削弱 D.国家四分五裂

19.变易服饰,往往是古代社会制度和风俗习惯变迁的一个标记。以汉族服饰取代本民族服饰是下列哪一位帝王的统治措施

A.秦始皇 B.汉武帝 C.北魏孝文帝 D.晋武帝

20.下列古代名人与其成就的搭配中,正确的一项是

A.顾恺之--撰写《齐民要术》 B.贾思勰--创作《洛神赋图》

C.华佗--发明麻沸散 D.张衡--把圆周率精确到小数点后第七位

21.“炀帝此举,贯通南北。”为后世开万事之利。“炀帝此举”指的是

A.建立隋朝 B.统一全国 C.开通大运河 D.修筑郑国渠

22.唐太宗说:“国以民为本,人以食为命”这说明唐太宗

A.注重发展生产 B.扩充国学规模 C.注重虚心纳谏 D.加强边疆管理

23.唐朝一反“贵中华.贱夷狄”的传统观念,采取安抚其他民族的政策。这种变化说明

A.统治者放弃了对边疆地区用兵的做法 B.统治者实行相对开明的民族政策

C.唐朝同各少数民族的关系始终非常紧张 D.统治者同各族首领都用和亲的方式巩固边防

24.藩镇林立,实质上反映了什么问题

A.中央与地方的矛盾 B.君权与相权的矛盾

C.文臣与武将的矛盾 D.中央与少数民族地区的矛盾

25.史书记载,西晋文学家王沈青年才俊,但出生于寒门,升官无望,感叹生不逢时。王沈所处时代的选官制度有可能是

A.禅让制 B.九品中正制 C.世卿世禄制 D.科举制

26.使出身社会中下层的读书人通过相对公平的考试参与政权,相关的制度是

A.世袭制 B.郡县制 C.科举制 D.行省制度

27.隋唐时期,统治者为加强皇权,解决“官僚体系内部的权力制衡问题”的重要举措是

A.废分封,置郡县 B.建立法律体系 C.确立三省六部制 D.实行科举制

28.取消租佣调和一切杂税杂役,一年分夏季和秋季两次纳税。这一赋税制度指的是实行

A.两税法 B.租佣调制 C.租调制 D.纳庸代役

29.南北朝时,盛行“舍宅为寺”的功德活动,许多王侯贵族将宅地改建为佛寺。一些大寺院往往以塔为中心,四周由堂.阁围成方形庭院。”“舍宅为寺”的功德活动反映出

A.佛教盛行 B.三教合一 C.佛寺集中化 D.佛教世俗化

30.盛唐诗歌“凑出了最强音,痛快淋漓,天才极致,似乎没有任何约束,似乎毫无规范可循”。这一诗歌风格中成就最大的是

A.李白 B.王维 C.杜甫 D.白居易

31.其书被书评论家评为“天下第一行书”,其人被成为书圣,这位书法家是

A.颜真卿 B.张旭 C.王羲之 D.黄庭坚

32.如果给下图所示的鉴真塑像做文字注解,应该选择

A.西游天竺,求取佛经 B.政启开元,治宏贞观

C.东渡日本,弘扬佛法 D.主动请缨,征战海外

二.材料解析题(33题16分,34题22分,35题14分,共52分)

33.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:

春秋战国时期,随着社会生产力的提高,西周的制度发展程度过低,无法更多的满足新兴地主阶级的发展需求,他们力求改变现状,试图获得更高的经济.政治.文化地位,呼唤建立新的社会,从而推动了百家争鸣的产生和发展。

材料二:

在百家争鸣的景观中,“儒法之争”引人注目。在秦汉帝国创立的过程中,儒法之争的实质涉及“如何治国”这个重大政治问题,秦朝采用法家思想,强调法治,而西汉则尊崇儒术,强调德治......

1)根据材料,概括百家争鸣产生的历史背景。(4分)

2)结合所学,列举儒家.道家.阴阳家.墨家.法家各学派的代表人物及主张。(10分)

3)根据材料二结合所学知识,指出儒法两家在“治国”问题上的具体分歧。(2分)

34.(22分)政治制度的创新是历史演进的一种常态,阅读材料,完成下列要求。

材料一:

秦统治者把“帝”这个头衔作为自己的专属称呼,皇帝之下是三公,三公之下有九卿,“天下事无大小,皆决于上”。全国分为三十六郡,郡下辖若干县,县按大小设县令或县长。

材料二:

秦始皇的统一思想是不要人民读书,他的手段是刑法的制裁;汉武帝的统一思想是要人民只读一种书,他的手段是利禄的引诱。结果,始皇失败了,武帝成功了。

1)根据材料一,指出秦统治者在政治体制上创新的制度有哪些?(6分)

2)材料二中秦始皇和汉武帝的“统一思想”分别指的是什么历史事件?其实质是什么?(6分)

3)结合所学,列举汉武帝加强中央集权在政治上的措施都有哪些?(10分)

35.(14分)阅读材料,完成下列要求。

魏晋南北朝时期的少数民族文化与汉文化的大规模融合,使这一时期的文化更趋于多元走向。4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,439年统一北方。5世纪后期,北魏孝文帝在位,大力推动民族交融。

1)根据材料结合所学知识,概括北魏孝文帝改革的措施。(10分)

2)根据材料结合所学知识,指出北魏孝文帝改革措施的影响。(4分)

哈师大青冈实验中学高一学年月考

历史试题参考答案

一、选择题(每小题1.5分,共32题,总计48分)

1-4:ABAB 5-8:BBCA 9-12:BBCD 13-16:AACC

17-20:BBCC 21-24:CABA 25-28:BCCA 29-32:AACC

二、材料解析题(33题16分,34题22分,35题14分,共52分)

33、(16分)

(1)历史背景:社会生产力发展(旧的社会制度已不适应时代需要); 新兴地主阶级要求建立新的社会(4分)

(2)代表及主张:

(注:五家学派各举一个代表及一个主张即可,共10分)

儒家:孔子---仁,礼,为政以德,有教无类

孟子---人性善,仁政

荀子---人性恶,隆礼重法

道家:老子---道,天人合一,辩证法,无为而治,小国寡民

阴阳家:邹衍---相生相胜

墨家:墨子---节俭,兼爱,非攻,尚贤

法家:韩非---以法为工具治理国家

分歧:儒家强调德治,法家强调法治(2分)

34、(22分)

(1)皇帝制度,三公九卿,郡县制(6分)

(2)事件:焚书坑儒;罢黜百家,独尊儒术(尊崇儒术)(4分)实质:文化专制(2分)

(3)措施:推恩令、设立中朝、察举制、设置刺史,任用酷吏治理地方(10分)

35、(14分)

(1)措施:把都城从平成迁到洛阳,穿汉服,讲汉语,改汉姓,定门第等级,与汉族通婚,改籍贯(任意五点即可,共10分)

(2)影响:促进民族交融,促进经发展。(4分)

哈师大青冈实验中学2020—2021学年度第一学期10月份考试

高一学年历史试题(卷二)

选择题(每小题1.5分,共32题,总计48分)

1.从事渔猎和采集,过着群居生活,并且会使用火,以下哪个选项符合

A.元谋人 B.大汶口文化 C.河姆渡文化 D.黄帝时代

2.“夏桀本是亡国君,夏朝历时四百七。商纣暴虐施酷刑,引来武王正义师。周王无道国人起,西周灭在前771。”上述历史歌谣主要反映了

A.奴隶制国家的建立 B.暴政导致亡国的规律

C.社会等级制度的确立 D.世袭制取代禅让制

3.“(武王)封功臣谋士......封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡。”材料体现的是

A.周初分封 B.商鞅变法 C.秦设郡县 D.汉初郡国并行

4.“方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田。”材料及下图所反映的土地制度是

A.土地私有制 B.井田制 C.均田制 D.租调制

5.中原各国认为自己比周边民族先进,自称为“华夏”,周边民族被称为“夷”,在频繁往来和密切联系中,产生华夏认同观念。这种现象开始于

A.商周 B.春秋战国 C.秦朝 D.汉朝

6.余秋雨曾写道:“就在秦始皇下令修长城的数十年前,四川成都平原上已经完成了一个了不起的工程,而且它至今还在为无数民众输送涓涓清流。”这项“了不起的工程”是

A.郑国渠 B.都江堰 C.《老子》 D.甲骨文

7.战国时期,秦国的军队特别富有战斗力,有“虎狼之师”之称。主要原因是

A.将领冲锋在前发挥表率作用 B.作战武器锋利先进

C.国家按照军功大小封爵赐田 D.战略战术运用得当

8.有学者说,春秋战国时期,尤其是战国时期,既是血腥.残酷的时代,也是宽容的时代。“宽容”具体指

A.诸子“百家争鸣” B.商人地位提高 C.私田的大量开垦 D.诸侯重视教育

9.史书记载某朝疆域“东地至海暨朝鲜,西至临洮.羌中,南至北乡户(位于今天北回归线以南),北据河为塞,并阴山至辽东。”该朝代是

A.周朝 B.秦朝 C.夏朝 D.商朝

10.易中天在《帝国的终结:中国古代政治制度批判》中说秦始皇称帝是“一场革命”,“始皇帝”为“新制度的第一人”。“新制度”是指:

A.郡县制 B.皇帝制度 C.三公九卿制 D.中外朝制

11.秦朝统一后,公元前217年,某商人在宛(今河南南阳)交易时使用蚁鼻钱(楚国货币),被当地官府依据《金布律》进行处罚。这表明

A.秦半两钱过重,使用不便 B.蚁鼻钱比秦半两钱值钱

C.蚁鼻钱并非当时的法定货币 D.秦半两钱未在楚地流通

12.汤因比在《人类与大地母亲:一部叙事体世界历史》中指出,秦王嬴政统一中国后,中国历史上出现了一个拥有整个中华文明覆盖范围的中央集权型帝国。作者认为嬴政最大的贡献在于

A.废除了分封制 B.实行郡县制 C.建立了皇帝制度 D.开创了大一统格局

13.西汉统治者总结秦朝历史,从“海内新定,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败”的认识出发,西汉初年采取的地方制度是

A.实行郡国并行制 B.颁布“推恩令” C.设置刺史 D.实行宗法制

14.西汉初年,皇帝找不到颜色相同的四匹马来驾车,将相大臣甚至只能乘坐牛车;到汉武帝时,普通百姓也拥有马匹。“阡陌之间成群”。马匹大量增加的主要原因是

A.社会稳定,经济得到恢复迅速发展 B.引进西域良马与改良马种

C.游牧民族大规模的移居中原 D.长期和平使战马消耗减少

15.下表显示了东汉中后期10个皇帝的即位年龄及寿命,这一现象导致

皇帝 和帝 殇帝 安帝 顺帝 冲帝 质帝 桓帝 灵帝 少帝 献帝

即位年龄 10 1 13 11 2 8 15 12 14 9

寿命(岁) 27 2 31 30 3 9 36 34 15 54

A.“七国之乱”的爆发 B.八王之乱”的兴起

C.外戚与宦官交替专权 D.五胡十六国局面出现

16.清代学者赵翼说:“两汉开国功臣多出于亡命无赖,至东汉中兴,则诸将皆有儒者气象。”出现“儒者气象”是因为

A.孔子主张有教无类 B.孔子创立儒家学派

C.儒学成为正统思想 D.“五经”的流传

17.东汉末年群雄并起,最终形成三国鼎立的格局。下列示意图符合公元222年三国局势的是

18.司马睿(晋元帝)从东渡到登基,主要依赖王导.王敦兄弟的大力支持。在此期间,王导联合南北士族,运筹帷幄,政由己出;王敦则总掌兵权,专任征伐。这说明当时

A.外戚独揽国家大全 B.士族成为政权支柱 C.中央集权受到削弱 D.国家四分五裂

19.变易服饰,往往是古代社会制度和风俗习惯变迁的一个标记。以汉族服饰取代本民族服饰是下列哪一位帝王的统治措施

A.秦始皇 B.汉武帝 C.北魏孝文帝 D.晋武帝

20.下列古代名人与其成就的搭配中,正确的一项是

A.顾恺之--撰写《齐民要术》 B.贾思勰--创作《洛神赋图》

C.华佗--发明麻沸散 D.张衡--把圆周率精确到小数点后第七位

21.“炀帝此举,贯通南北。”为后世开万事之利。“炀帝此举”指的是

A.建立隋朝 B.统一全国 C.开通大运河 D.修筑郑国渠

22.唐太宗说:“国以民为本,人以食为命”这说明唐太宗

A.注重发展生产 B.扩充国学规模 C.注重虚心纳谏 D.加强边疆管理

23.唐朝一反“贵中华.贱夷狄”的传统观念,采取安抚其他民族的政策。这种变化说明

A.统治者放弃了对边疆地区用兵的做法 B.统治者实行相对开明的民族政策

C.唐朝同各少数民族的关系始终非常紧张 D.统治者同各族首领都用和亲的方式巩固边防

24.藩镇林立,实质上反映了什么问题

A.中央与地方的矛盾 B.君权与相权的矛盾

C.文臣与武将的矛盾 D.中央与少数民族地区的矛盾

25.史书记载,西晋文学家王沈青年才俊,但出生于寒门,升官无望,感叹生不逢时。王沈所处时代的选官制度有可能是

A.禅让制 B.九品中正制 C.世卿世禄制 D.科举制

26.使出身社会中下层的读书人通过相对公平的考试参与政权,相关的制度是

A.世袭制 B.郡县制 C.科举制 D.行省制度

27.隋唐时期,统治者为加强皇权,解决“官僚体系内部的权力制衡问题”的重要举措是

A.废分封,置郡县 B.建立法律体系 C.确立三省六部制 D.实行科举制

28.取消租佣调和一切杂税杂役,一年分夏季和秋季两次纳税。这一赋税制度指的是实行

A.两税法 B.租佣调制 C.租调制 D.纳庸代役

29.南北朝时,盛行“舍宅为寺”的功德活动,许多王侯贵族将宅地改建为佛寺。一些大寺院往往以塔为中心,四周由堂.阁围成方形庭院。”“舍宅为寺”的功德活动反映出

A.佛教盛行 B.三教合一 C.佛寺集中化 D.佛教世俗化

30.盛唐诗歌“凑出了最强音,痛快淋漓,天才极致,似乎没有任何约束,似乎毫无规范可循”。这一诗歌风格中成就最大的是

A.李白 B.王维 C.杜甫 D.白居易

31.其书被书评论家评为“天下第一行书”,其人被成为书圣,这位书法家是

A.颜真卿 B.张旭 C.王羲之 D.黄庭坚

32.如果给下图所示的鉴真塑像做文字注解,应该选择

A.西游天竺,求取佛经 B.政启开元,治宏贞观

C.东渡日本,弘扬佛法 D.主动请缨,征战海外

二.材料解析题(33题16分,34题22分,35题14分,共52分)

33.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:

春秋战国时期,随着社会生产力的提高,西周的制度发展程度过低,无法更多的满足新兴地主阶级的发展需求,他们力求改变现状,试图获得更高的经济.政治.文化地位,呼唤建立新的社会,从而推动了百家争鸣的产生和发展。

材料二:

在百家争鸣的景观中,“儒法之争”引人注目。在秦汉帝国创立的过程中,儒法之争的实质涉及“如何治国”这个重大政治问题,秦朝采用法家思想,强调法治,而西汉则尊崇儒术,强调德治......

1)根据材料,概括百家争鸣产生的历史背景。(4分)

2)结合所学,列举儒家.道家.阴阳家.墨家.法家各学派的代表人物及主张。(10分)

3)根据材料二结合所学知识,指出儒法两家在“治国”问题上的具体分歧。(2分)

34.(22分)政治制度的创新是历史演进的一种常态,阅读材料,完成下列要求。

材料一:

秦统治者把“帝”这个头衔作为自己的专属称呼,皇帝之下是三公,三公之下有九卿,“天下事无大小,皆决于上”。全国分为三十六郡,郡下辖若干县,县按大小设县令或县长。

材料二:

秦始皇的统一思想是不要人民读书,他的手段是刑法的制裁;汉武帝的统一思想是要人民只读一种书,他的手段是利禄的引诱。结果,始皇失败了,武帝成功了。

1)根据材料一,指出秦统治者在政治体制上创新的制度有哪些?(6分)

2)材料二中秦始皇和汉武帝的“统一思想”分别指的是什么历史事件?其实质是什么?(6分)

3)结合所学,列举汉武帝加强中央集权在政治上的措施都有哪些?(10分)

35.(14分)阅读材料,完成下列要求。

魏晋南北朝时期的少数民族文化与汉文化的大规模融合,使这一时期的文化更趋于多元走向。4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,439年统一北方。5世纪后期,北魏孝文帝在位,大力推动民族交融。

1)根据材料结合所学知识,概括北魏孝文帝改革的措施。(10分)

2)根据材料结合所学知识,指出北魏孝文帝改革措施的影响。(4分)

哈师大青冈实验中学高一学年月考

历史试题参考答案

一、选择题(每小题1.5分,共32题,总计48分)

1-4:ABAB 5-8:BBCA 9-12:BBCD 13-16:AACC

17-20:BBCC 21-24:CABA 25-28:BCCA 29-32:AACC

二、材料解析题(33题16分,34题22分,35题14分,共52分)

33、(16分)

(1)历史背景:社会生产力发展(旧的社会制度已不适应时代需要); 新兴地主阶级要求建立新的社会(4分)

(2)代表及主张:

(注:五家学派各举一个代表及一个主张即可,共10分)

儒家:孔子---仁,礼,为政以德,有教无类

孟子---人性善,仁政

荀子---人性恶,隆礼重法

道家:老子---道,天人合一,辩证法,无为而治,小国寡民

阴阳家:邹衍---相生相胜

墨家:墨子---节俭,兼爱,非攻,尚贤

法家:韩非---以法为工具治理国家

分歧:儒家强调德治,法家强调法治(2分)

34、(22分)

(1)皇帝制度,三公九卿,郡县制(6分)

(2)事件:焚书坑儒;罢黜百家,独尊儒术(尊崇儒术)(4分)实质:文化专制(2分)

(3)措施:推恩令、设立中朝、察举制、设置刺史,任用酷吏治理地方(10分)

35、(14分)

(1)措施:把都城从平成迁到洛阳,穿汉服,讲汉语,改汉姓,定门第等级,与汉族通婚,改籍贯(任意五点即可,共10分)

(2)影响:促进民族交融,促进经发展。(4分)

同课章节目录