“零作业”课堂教学之导学案——课题2 二氧化碳制取的研究

文档属性

| 名称 | “零作业”课堂教学之导学案——课题2 二氧化碳制取的研究 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2011-10-01 17:57:51 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源21世纪教育网www.21cnjy.com

“零作业”课堂教学之导学案

课题 编写人 授课人 课型 时间

课题1二氧化碳制取的研究 吕书生 新授

一、自主导学目标:

【知识与技能】

(1)了解实验室中制取二氧化碳的反应原理

(2)探究实验室制取二氧化碳的装置,并利用设计的装置制取二氧化碳

(3)了解实验室中制取气体的思路和方法

【过程与方法】

(1)通过对获得二氧化碳气体的途径的讨论与分析,探究实验室制取二氧化碳的理想药品,树立多角度、多层次的观察和分析问题的意识。

(2)通过对二氧化碳和氧气有关性质的比较,分析装置的不同,初步确立实实验室制取气体的一般思路和方法;

(3)让学生在组装并使用自己设计的装置制备气体的过程中,体验、反思和完善实验设计,掌握基本技能。

【情感态度与价值观】

(1)增强对化学实验的好奇心和探究欲,激发化学学习的兴趣。

(2)培养善于合作、勤于思考、严谨求实、勇于创新、大胆实践的科学精神。

模块(一)实验室制取二氧化碳的药品和反应原理

1、问题情境导学:

下列反应都能生成二氧化碳:①人和动物的呼吸作用;②木炭在空气中燃烧;③蜡烛燃烧;④碳与氧化铜反应;⑤石灰石(块状)与硫酸反应;⑥碳酸钙粉末与稀盐酸反应;⑦石灰石(块状)与浓盐酸反应;⑧石灰石(块状)与稀盐酸反应;⑨石灰石(块状)与稀硫酸反应。请回答下列问题:(1)实验室里采用什么反应来制取二氧化碳?请写出反应的化学方程式;(2)为什么不使用其他反应,请选取任意两个说明原因。

2、实验室制取CO2

药品:块状的 (或 )和 。

反应原理:CaCO3 + 2HCl=CaCl2 + CO2↑+ H2O

3、想一想议一议:

(1)不用浓盐酸是因为:浓盐酸有 ,收集到的气体不纯;

(2)不用稀硫酸是因为:硫酸与大理石反应生成微溶于水的 附着在大理石的表面,阻止反应的继续进行。

(3)不用碳酸钠等粉末代替块状石灰石是因为:反应太 ,产生的气体不易收集。

模块(二)实验室里制取气体的装置的确定

1、问题情境导学:

通过学习我们知道,在制取氧气的过程中需要考虑的因素有:操作是否安全、简便、是否便于收集、原料是否易得、价格是否便宜、成本是否低廉、能否大量生产以及对环境的影响等,那么如何确定制取气体的装置呢?

2、实验室里制取气体的装置的确定

(1)实验室里制取气体的装置包括 装置和 装置两部分。

(2)确定气体发生装置时应从两个方面考虑:①反应物的 ;②反应的 。

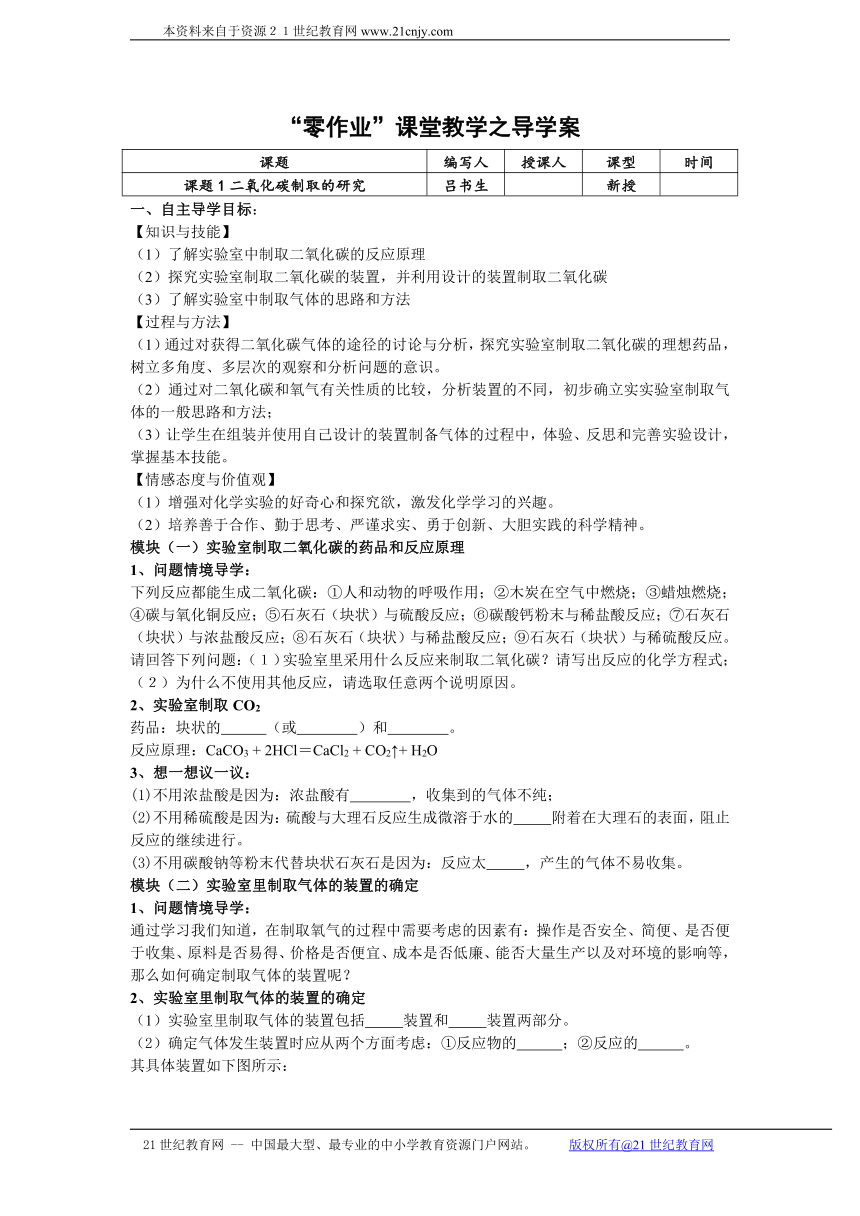

其具体装置如下图所示:

反应物是固体和液体且不需加热 反应物是固体且需加热

(2)确定气体收集装置时主要考虑:

①气体的 ;

②气体在水中的 。

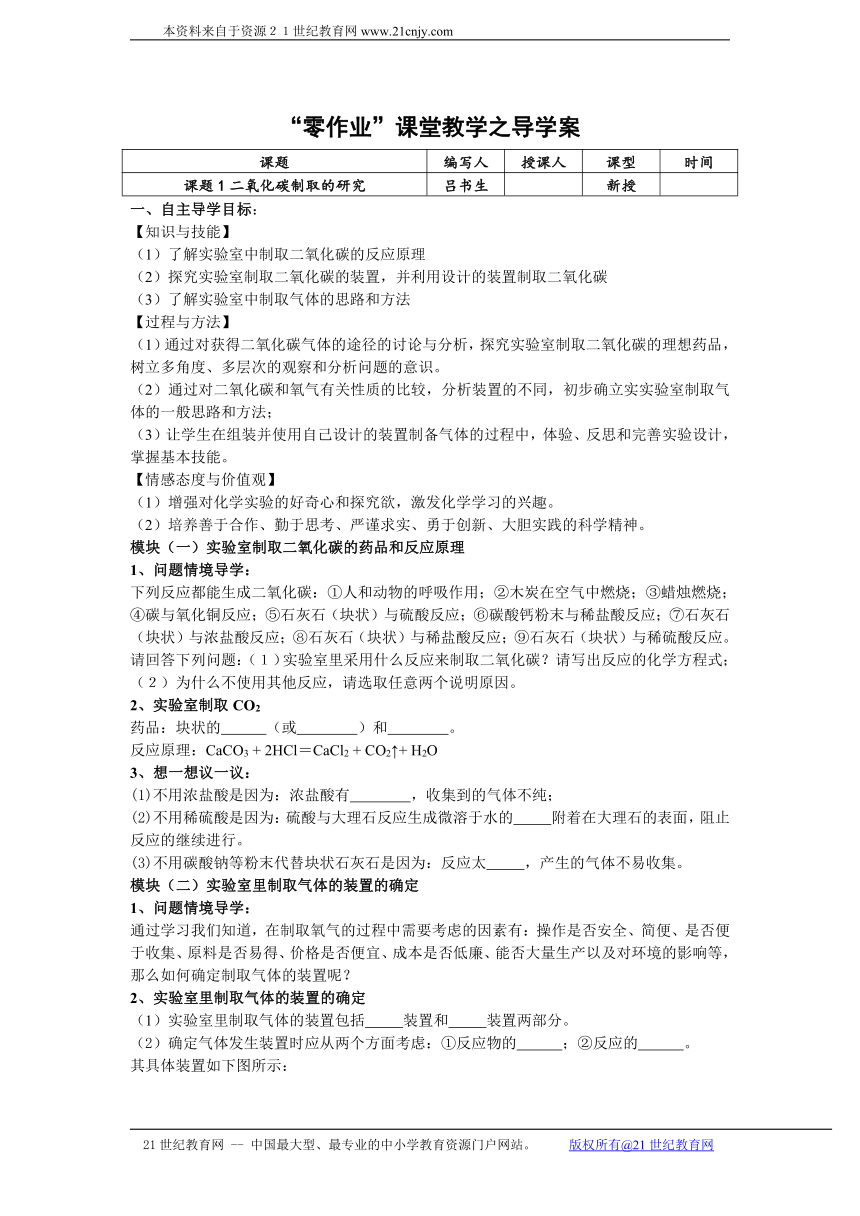

(3)具体装置如下:

当收集气体的密度比空气的密度小时,可用 ;

当收集气体的密度比空气的密度大时,可用 ;

当收集不易溶于水、不与水反应的气体,可用 。

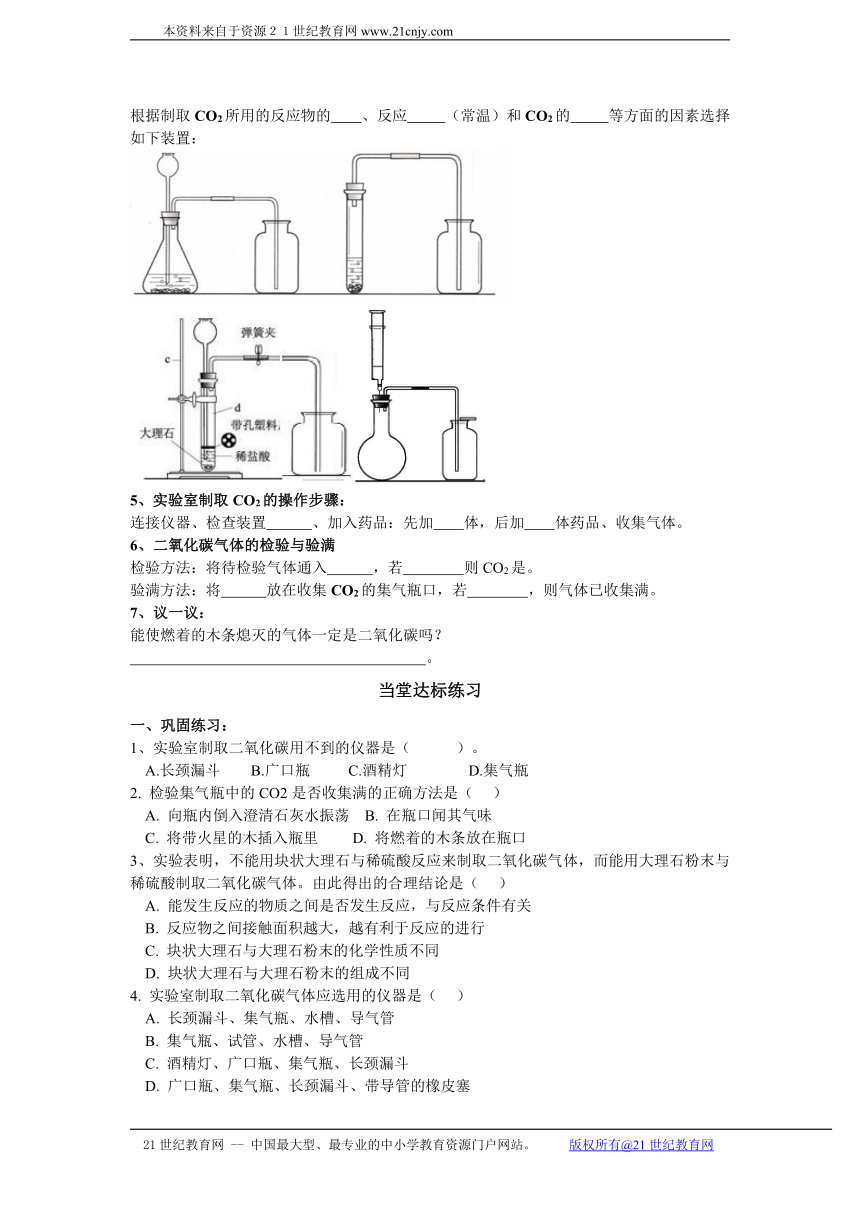

3、二氧化碳和氧气制取实验及其相关性质比较

反应物的状态 反应条件 密度比空气的大或小 是否溶于水是否与水反应 发生装置 收集装置

二氧化碳 固体+液体 常温 大于空气密度 能溶于水且与水反应 与用过氧化氢和二氧化锰制氧气装置相同 二氧化碳只能用于向上排空法;氧气既可以用向上排空法又可以用排水法

氧气 用过氧化氢和二氧化锰制氧气:固体+液体 常温 大于空气密度 不易溶于水 与制取二氧化碳装置相同

用高锰酸钾或氯酸钾制氧气:固体+固体 加热 大于空气密度 不易溶于水 不能用于制取二氧化碳

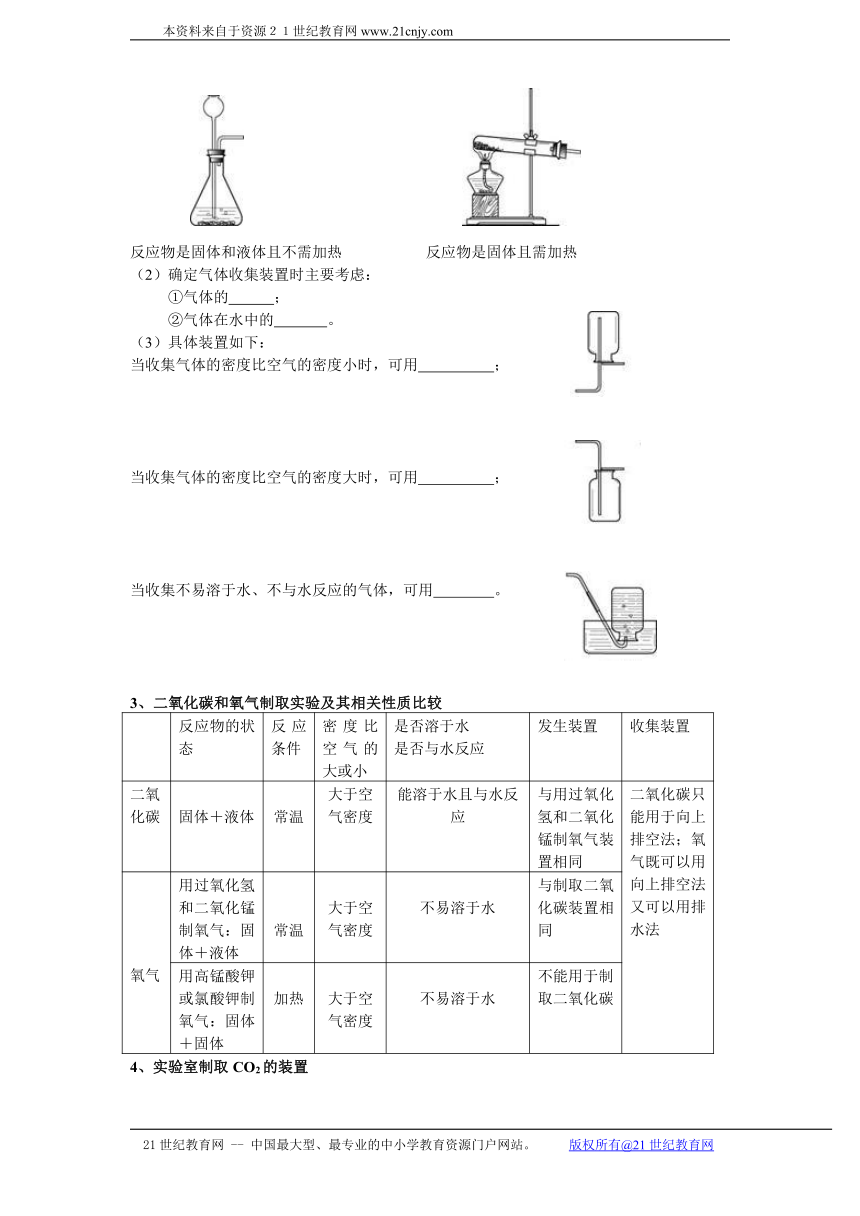

4、实验室制取CO2的装置

根据制取CO2所用的反应物的 、反应 (常温)和CO2的 等方面的因素选择如下装置:

5、实验室制取CO2的操作步骤:

连接仪器、检查装置 、加入药品:先加 体,后加 体药品、收集气体。

6、二氧化碳气体的检验与验满

检验方法:将待检验气体通入 ,若 则CO2是。

验满方法:将 放在收集CO2的集气瓶口,若 ,则气体已收集满。

7、议一议:

能使燃着的木条熄灭的气体一定是二氧化碳吗?

。

当堂达标练习

一、巩固练习:

1、实验室制取二氧化碳用不到的仪器是( )。

A.长颈漏斗 B.广口瓶 C.酒精灯 D.集气瓶

2. 检验集气瓶中的CO2是否收集满的正确方法是( )

A. 向瓶内倒入澄清石灰水振荡 B. 在瓶口闻其气味

C. 将带火星的木插入瓶里 D. 将燃着的木条放在瓶口

3、实验表明,不能用块状大理石与稀硫酸反应来制取二氧化碳气体,而能用大理石粉末与稀硫酸制取二氧化碳气体。由此得出的合理结论是( )

A. 能发生反应的物质之间是否发生反应,与反应条件有关

B. 反应物之间接触面积越大,越有利于反应的进行

C. 块状大理石与大理石粉末的化学性质不同

D. 块状大理石与大理石粉末的组成不同

4. 实验室制取二氧化碳气体应选用的仪器是( )

A. 长颈漏斗、集气瓶、水槽、导气管

B. 集气瓶、试管、水槽、导气管

C. 酒精灯、广口瓶、集气瓶、长颈漏斗

D. 广口瓶、集气瓶、长颈漏斗、带导管的橡皮塞

5. 实验室里制取并收集二氧化碳气体时一般有以下操作步骤:①检查装置的气密性;②连接装置;③加入大理石;④加入稀盐酸;⑤收集;⑥验满。其中排列顺序正确的是( )

A. ①②③④⑤⑥ B. ②①④③⑤⑥

C. ②①③④⑤⑥ D. ②③④①⑤⑥

6. 要鉴别空气、O2、CO2三瓶气体最简便的方法是( )

A. 将带火星的木条分别伸入集气瓶内

B. 分别通入澄清石灰水中

C. 将燃着的木条分别伸入集气瓶内

D. 测定和比较三种气体的密度

7.为证明鸡蛋壳的主要成分是碳酸钙,可在鸡蛋壳上滴加 ( )

A. 酒精 B. 水 C. 石灰水 D. 稀盐酸

8.实验室制取CO2和O2的共同点是( )

A.气体发生装置相同 B.都可以用向上排空气法收集

C.反应时都需要加热 D.都可以用排水法收集

二、拓展提高:

1、实验室制取气体选择收集方法时,对气体的下列性质不必考虑的是( )

A.颜色 B.密度 C.溶解性 D.是否与水反应

2、实验室制取气体选择收集方法时,下列性质:①颜色;②密度;③溶解性;④可燃性;⑤能否与水反应,必须考虑的是

A.①②③ B.②③④ C.③④⑤ D.②③⑤

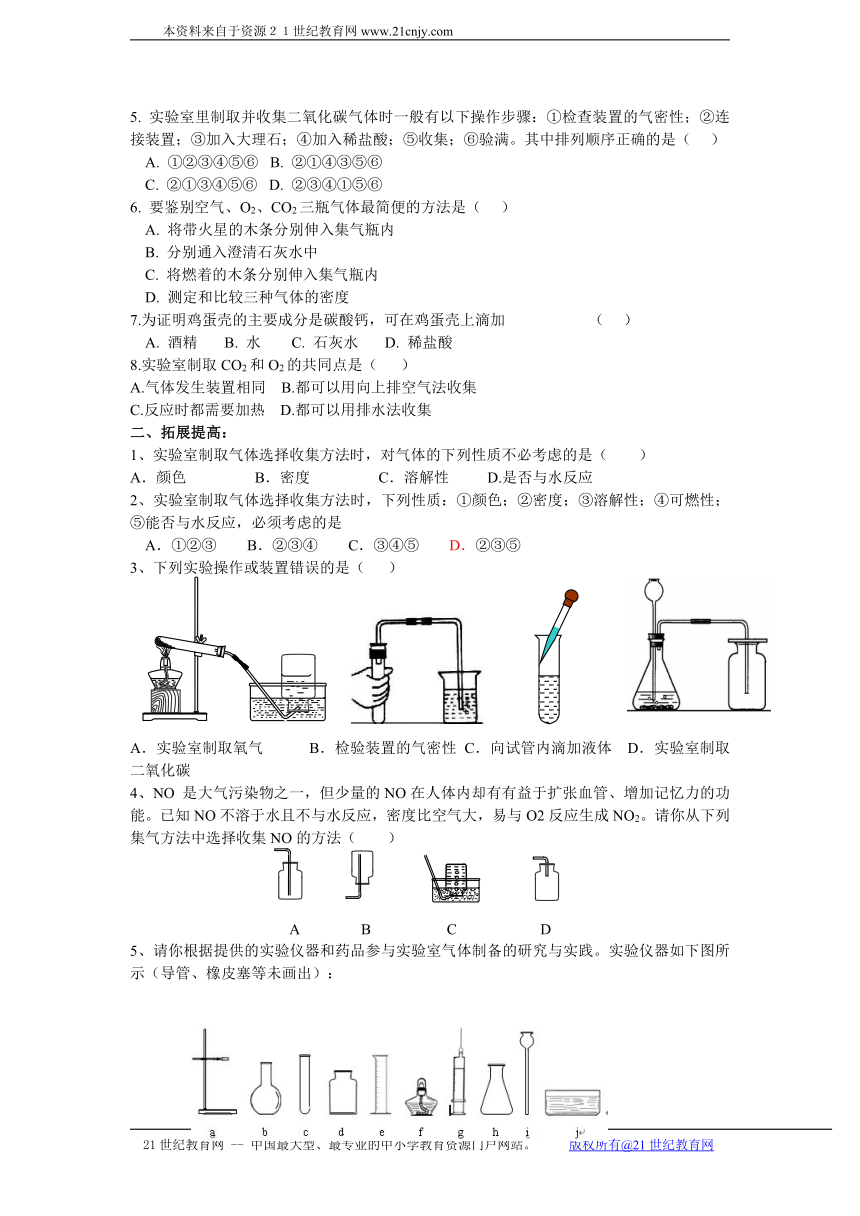

3、下列实验操作或装置错误的是( )

A.实验室制取氧气 B.检验装置的气密性 C.向试管内滴加液体 D.实验室制取二氧化碳

4、NO 是大气污染物之一,但少量的NO在人体内却有有益于扩张血管、增加记忆力的功能。已知NO不溶于水且不与水反应,密度比空气大,易与O2反应生成NO2。请你从下列集气方法中选择收集NO的方法( )

A B C D

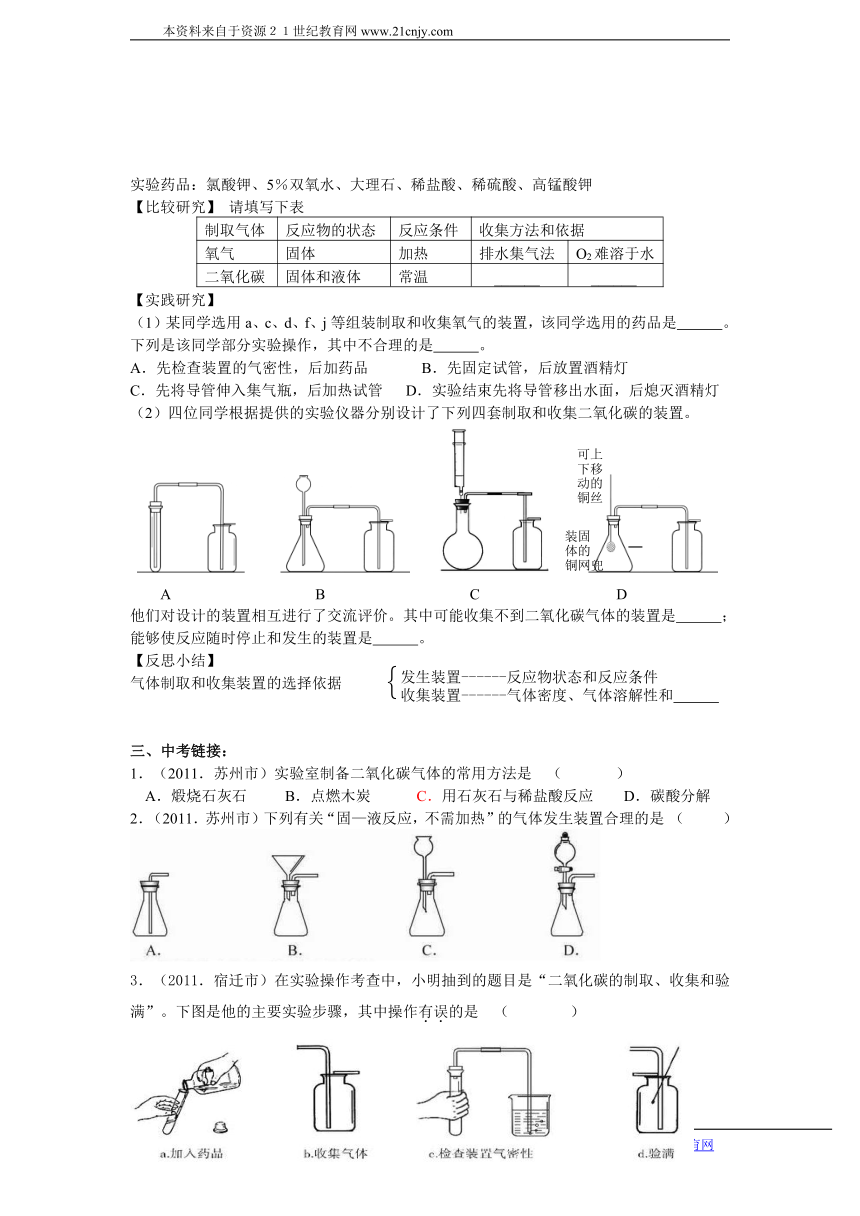

5、请你根据提供的实验仪器和药品参与实验室气体制备的研究与实践。实验仪器如下图所示(导管、橡皮塞等未画出):

实验药品:氯酸钾、5%双氧水、大理石、稀盐酸、稀硫酸、高锰酸钾

【比较研究】 请填写下表

制取气体 反应物的状态 反应条件 收集方法和依据

氧气 固体 加热 排水集气法 O2难溶于水

二氧化碳 固体和液体 常温 ______ ______

【实践研究】

(1)某同学选用a、c、d、f、j等组装制取和收集氧气的装置,该同学选用的药品是 。

下列是该同学部分实验操作,其中不合理的是 。

A.先检查装置的气密性,后加药品 B.先固定试管,后放置酒精灯

C.先将导管伸入集气瓶,后加热试管 D.实验结束先将导管移出水面,后熄灭酒精灯

(2)四位同学根据提供的实验仪器分别设计了下列四套制取和收集二氧化碳的装置。

A B C D

他们对设计的装置相互进行了交流评价。其中可能收集不到二氧化碳气体的装置是 ;能够使反应随时停止和发生的装置是 。

【反思小结】

气体制取和收集装置的选择依据

三、中考链接:

1.(2011.苏州市)实验室制备二氧化碳气体的常用方法是 ( )

A.煅烧石灰石 B.点燃木炭 C.用石灰石与稀盐酸反应 D.碳酸分解

2.(2011.苏州市)下列有关“固—液反应,不需加热”的气体发生装置合理的是 ( )

3.(2011.宿迁市)在实验操作考查中,小明抽到的题目是“二氧化碳的制取、收集和验满”。下图是他的主要实验步骤,其中操作有误的是 ( )

4.(2011.南充市)下列有关二氧化碳的检验、制备和用途能达到目的的是 ( )

A. 干冰用于人工降雨

B.二氧化碳气体通入紫色石蕊试液中,溶液变为蓝色

C.用块状石灰石和稀硫酸迅速制备大量二氧化碳

D.将燃着的木条伸入集气瓶,火焰立即熄灭,证明瓶内原有气体就是二氧化碳

5.(2011.桂林市)实验室制取二氧化碳可以选用的发生装置是 ( )

A B C D

6.(2011.苏州市)下列有关盛放某些气体的集气瓶,其摆放情况正确的是 ( )

7.(2011.鸡西市)实验室部分仪器或装置如下图所示,请回答下列问题:

(1)若要组装一套二氧化碳的发生装置,可选择图中的 (填仪器下方的字母,下同),

收集装置可选用图中的 ,检验二氧化碳是否收集满的方法是

。用该发生装置还可以制取的气体是 (填一种)。

(2)若用高锰酸钾制取氧气,除需增加酒精灯外,还需要的实验用品是 ,

写出用高锰酸钾制取氧气的化学方程式 ,

用右图所示装置收集氧气,氧气应从 (填“a”或“b”)端导入。

8.(2011.日照市)(12分)下列装置用于实验室里CO2的制备、净化、检验,最后收集一瓶干燥的CO2。请回答下列问题:

(1)对实验室制取二氧化碳药品选择的探究实验,记录如下:

组别 药品 实验现象

① 碳酸钠粉末和稀盐酸 产生气泡速率很快

② 块状石灰石和稀硫酸 产生气泡速率缓慢并逐渐停止

③ 块状石灰石和稀盐酸 产生气泡速率适中

从制取和收集的角度分析,一般选择第 (填序号)组药品,所发生反应的化学方程式为 。

(2)把C、D中的液体名称填入下表:

B(盐) C(碱) D(酸)

液体名称 碳酸氢钠溶液

(3)B中反应的化学方程式是 。

(4)C中反应的化学方程式是 。

(5)反应过程中将弹簧夹关闭,在A中看到的现象是 。

(6)E收集方法说明二氧化碳具有的物理性质是 。

参考答案:

模块(一)实验室制取二氧化碳的药品和反应原理

1、问题情境导学:

下列反应都能生成二氧化碳:①人和动物的呼吸作用;②木炭在空气中燃烧;③蜡烛燃烧;④碳与氧化铜反应;⑤石灰石(块状)与硫酸反应;⑥碳酸钙粉末与稀盐酸反应;⑦石灰石(块状)与浓盐酸反应;⑧石灰石(块状)与稀盐酸反应;⑨石灰石(块状)与稀硫酸反应。请回答下列问题:(1)实验室里采用什么反应来制取二氧化碳?请写出反应的化学方程式;(2)为什么不使用其他反应,请选取任意两个说明原因。

2、实验室制取CO2

药品:块状的大理石(或石灰石)和稀盐酸

反应原理:CaCO3 + 2HCl=CaCl2 + CO2↑+ H2O

3、想一想议一议:

(1)不用浓盐酸是因为:浓盐酸有挥发性,收集到的气体不纯;

(2)不用稀硫酸是因为:硫酸与大理石反应生成微溶于水的硫酸钙附着在大理石的表面,阻止反应的继续进行。

(3)不用碳酸钠等粉末代替块状石灰石是因为:反应太快,产生的气体不易收集。

模块(二)实验室里制取气体的装置的确定

1、问题情境导学:

通过学习我们知道,在制取氧气的过程中需要考虑的因素有:操作是否安全、简便、是否便于收集、原料是否易得、价格是否便宜、成本是否低廉、能否大量生产以及对环境的影响等,那么如何确定制取气体的装置呢?

2、实验室里制取气体的装置的确定

(1)实验室里制取气体的装置包括发生装置和收集装置两部分。

(2)确定气体发生装置时应从两个方面考虑:①反应物的状态;②反应的条件。

其具体装置如下图所示:

反应物是固体和液体且不需加热 反应物是固体且需加热

(2)确定气体收集装置时主要考虑:

①气体的密度;

②气体在水中的溶解性。

(3)具体装置如下:

当收集气体的密度比空气的密度小时,可用向下排空气法;

当收集气体的密度比空气的密度大时,可用向上排空气法;

当收集不易溶于水、不与水反应的气体,可用排水法。

3、二氧化碳和氧气制取实验及其相关性质比较

反应物的状态 反应条件 密度比空气的大或小 是否溶于水是否与水反应 发生装置 收集装置

二氧化碳 固体+液体 常温 大于空气密度 能溶于水且与水反应 与用过氧化氢和二氧化锰制氧气装置相同 二氧化碳只能用于向上排空法;氧气既可以用向上排空法又可以用排水法

氧气 用过氧化氢和二氧化锰制氧气:固体+液体 常温 大于空气密度 不易溶于水 与制取二氧化碳装置相同

用高锰酸钾或氯酸钾制氧气:固体+固体 加热 大于空气密度 不易溶于水 不能用于制取二氧化碳

4、实验室制取CO2的装置

根据制取CO2所用的反应物的状态、反应条件(常温)和CO2的性质等方面的因素选择如下装置:

5、实验室制取CO2的操作步骤:

连接仪器、检查装置气密性、加入药品:先加固体,后加液体药品、收集气体。

6、二氧化碳气体的检验与验满

检验方法:将待检验气体通入澄清石灰水,若石灰水变浑浊则CO2是。

验满方法:将燃着的木条放在收集CO2的集气瓶口,若木条熄灭,则气体已收集满。

7、议一议:

能使燃着的木条熄灭的气体一定是二氧化碳吗?

不一定,氮气也能使燃着的木条熄灭。

当堂达标练习

一、巩固练习:

1、C 2、D 3、B 4、D 5、C 6、C 7、D 8、B

二、拓展提高:

1、A 2、D 3、C 4、C

5、【答案】:【比较研究】向上排空气法 密度比空气大

【实践研究】(1)高锰酸钾 BC (2)A D

【反思小结】气体是否与水反应

三、中考链接:

1、C 2、D 3、D 4、A 5、B 6、B

7、(1)A D; F ; 将燃着的木条放在集气瓶口,若木条熄灭,证明气体已收集满。O2

(2)一团棉花 2KMnO4 K2MnO4+MnO2+O2↑ a

8、(1)③ CaCO3 + 2HCl == CaCl2 + H2O + CO2↑

(2)C:澄清石灰水 D:浓硫酸

(3)NaHCO3+HCl==NaCl+H2O+CO2↑

(4)CO2 +Ca(OH)2==CaCO3↓+ H2O

(5)A中锥形瓶内液面下降;长颈漏斗内液面上升

(6)二氧化碳的密度比空气大

C

D

B

A

可上

下移

动的

铜丝

装固

体的

铜网兜

发生装置------反应物状态和反应条件

收集装置------气体密度、气体溶解性和

{

a

b

水

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

“零作业”课堂教学之导学案

课题 编写人 授课人 课型 时间

课题1二氧化碳制取的研究 吕书生 新授

一、自主导学目标:

【知识与技能】

(1)了解实验室中制取二氧化碳的反应原理

(2)探究实验室制取二氧化碳的装置,并利用设计的装置制取二氧化碳

(3)了解实验室中制取气体的思路和方法

【过程与方法】

(1)通过对获得二氧化碳气体的途径的讨论与分析,探究实验室制取二氧化碳的理想药品,树立多角度、多层次的观察和分析问题的意识。

(2)通过对二氧化碳和氧气有关性质的比较,分析装置的不同,初步确立实实验室制取气体的一般思路和方法;

(3)让学生在组装并使用自己设计的装置制备气体的过程中,体验、反思和完善实验设计,掌握基本技能。

【情感态度与价值观】

(1)增强对化学实验的好奇心和探究欲,激发化学学习的兴趣。

(2)培养善于合作、勤于思考、严谨求实、勇于创新、大胆实践的科学精神。

模块(一)实验室制取二氧化碳的药品和反应原理

1、问题情境导学:

下列反应都能生成二氧化碳:①人和动物的呼吸作用;②木炭在空气中燃烧;③蜡烛燃烧;④碳与氧化铜反应;⑤石灰石(块状)与硫酸反应;⑥碳酸钙粉末与稀盐酸反应;⑦石灰石(块状)与浓盐酸反应;⑧石灰石(块状)与稀盐酸反应;⑨石灰石(块状)与稀硫酸反应。请回答下列问题:(1)实验室里采用什么反应来制取二氧化碳?请写出反应的化学方程式;(2)为什么不使用其他反应,请选取任意两个说明原因。

2、实验室制取CO2

药品:块状的 (或 )和 。

反应原理:CaCO3 + 2HCl=CaCl2 + CO2↑+ H2O

3、想一想议一议:

(1)不用浓盐酸是因为:浓盐酸有 ,收集到的气体不纯;

(2)不用稀硫酸是因为:硫酸与大理石反应生成微溶于水的 附着在大理石的表面,阻止反应的继续进行。

(3)不用碳酸钠等粉末代替块状石灰石是因为:反应太 ,产生的气体不易收集。

模块(二)实验室里制取气体的装置的确定

1、问题情境导学:

通过学习我们知道,在制取氧气的过程中需要考虑的因素有:操作是否安全、简便、是否便于收集、原料是否易得、价格是否便宜、成本是否低廉、能否大量生产以及对环境的影响等,那么如何确定制取气体的装置呢?

2、实验室里制取气体的装置的确定

(1)实验室里制取气体的装置包括 装置和 装置两部分。

(2)确定气体发生装置时应从两个方面考虑:①反应物的 ;②反应的 。

其具体装置如下图所示:

反应物是固体和液体且不需加热 反应物是固体且需加热

(2)确定气体收集装置时主要考虑:

①气体的 ;

②气体在水中的 。

(3)具体装置如下:

当收集气体的密度比空气的密度小时,可用 ;

当收集气体的密度比空气的密度大时,可用 ;

当收集不易溶于水、不与水反应的气体,可用 。

3、二氧化碳和氧气制取实验及其相关性质比较

反应物的状态 反应条件 密度比空气的大或小 是否溶于水是否与水反应 发生装置 收集装置

二氧化碳 固体+液体 常温 大于空气密度 能溶于水且与水反应 与用过氧化氢和二氧化锰制氧气装置相同 二氧化碳只能用于向上排空法;氧气既可以用向上排空法又可以用排水法

氧气 用过氧化氢和二氧化锰制氧气:固体+液体 常温 大于空气密度 不易溶于水 与制取二氧化碳装置相同

用高锰酸钾或氯酸钾制氧气:固体+固体 加热 大于空气密度 不易溶于水 不能用于制取二氧化碳

4、实验室制取CO2的装置

根据制取CO2所用的反应物的 、反应 (常温)和CO2的 等方面的因素选择如下装置:

5、实验室制取CO2的操作步骤:

连接仪器、检查装置 、加入药品:先加 体,后加 体药品、收集气体。

6、二氧化碳气体的检验与验满

检验方法:将待检验气体通入 ,若 则CO2是。

验满方法:将 放在收集CO2的集气瓶口,若 ,则气体已收集满。

7、议一议:

能使燃着的木条熄灭的气体一定是二氧化碳吗?

。

当堂达标练习

一、巩固练习:

1、实验室制取二氧化碳用不到的仪器是( )。

A.长颈漏斗 B.广口瓶 C.酒精灯 D.集气瓶

2. 检验集气瓶中的CO2是否收集满的正确方法是( )

A. 向瓶内倒入澄清石灰水振荡 B. 在瓶口闻其气味

C. 将带火星的木插入瓶里 D. 将燃着的木条放在瓶口

3、实验表明,不能用块状大理石与稀硫酸反应来制取二氧化碳气体,而能用大理石粉末与稀硫酸制取二氧化碳气体。由此得出的合理结论是( )

A. 能发生反应的物质之间是否发生反应,与反应条件有关

B. 反应物之间接触面积越大,越有利于反应的进行

C. 块状大理石与大理石粉末的化学性质不同

D. 块状大理石与大理石粉末的组成不同

4. 实验室制取二氧化碳气体应选用的仪器是( )

A. 长颈漏斗、集气瓶、水槽、导气管

B. 集气瓶、试管、水槽、导气管

C. 酒精灯、广口瓶、集气瓶、长颈漏斗

D. 广口瓶、集气瓶、长颈漏斗、带导管的橡皮塞

5. 实验室里制取并收集二氧化碳气体时一般有以下操作步骤:①检查装置的气密性;②连接装置;③加入大理石;④加入稀盐酸;⑤收集;⑥验满。其中排列顺序正确的是( )

A. ①②③④⑤⑥ B. ②①④③⑤⑥

C. ②①③④⑤⑥ D. ②③④①⑤⑥

6. 要鉴别空气、O2、CO2三瓶气体最简便的方法是( )

A. 将带火星的木条分别伸入集气瓶内

B. 分别通入澄清石灰水中

C. 将燃着的木条分别伸入集气瓶内

D. 测定和比较三种气体的密度

7.为证明鸡蛋壳的主要成分是碳酸钙,可在鸡蛋壳上滴加 ( )

A. 酒精 B. 水 C. 石灰水 D. 稀盐酸

8.实验室制取CO2和O2的共同点是( )

A.气体发生装置相同 B.都可以用向上排空气法收集

C.反应时都需要加热 D.都可以用排水法收集

二、拓展提高:

1、实验室制取气体选择收集方法时,对气体的下列性质不必考虑的是( )

A.颜色 B.密度 C.溶解性 D.是否与水反应

2、实验室制取气体选择收集方法时,下列性质:①颜色;②密度;③溶解性;④可燃性;⑤能否与水反应,必须考虑的是

A.①②③ B.②③④ C.③④⑤ D.②③⑤

3、下列实验操作或装置错误的是( )

A.实验室制取氧气 B.检验装置的气密性 C.向试管内滴加液体 D.实验室制取二氧化碳

4、NO 是大气污染物之一,但少量的NO在人体内却有有益于扩张血管、增加记忆力的功能。已知NO不溶于水且不与水反应,密度比空气大,易与O2反应生成NO2。请你从下列集气方法中选择收集NO的方法( )

A B C D

5、请你根据提供的实验仪器和药品参与实验室气体制备的研究与实践。实验仪器如下图所示(导管、橡皮塞等未画出):

实验药品:氯酸钾、5%双氧水、大理石、稀盐酸、稀硫酸、高锰酸钾

【比较研究】 请填写下表

制取气体 反应物的状态 反应条件 收集方法和依据

氧气 固体 加热 排水集气法 O2难溶于水

二氧化碳 固体和液体 常温 ______ ______

【实践研究】

(1)某同学选用a、c、d、f、j等组装制取和收集氧气的装置,该同学选用的药品是 。

下列是该同学部分实验操作,其中不合理的是 。

A.先检查装置的气密性,后加药品 B.先固定试管,后放置酒精灯

C.先将导管伸入集气瓶,后加热试管 D.实验结束先将导管移出水面,后熄灭酒精灯

(2)四位同学根据提供的实验仪器分别设计了下列四套制取和收集二氧化碳的装置。

A B C D

他们对设计的装置相互进行了交流评价。其中可能收集不到二氧化碳气体的装置是 ;能够使反应随时停止和发生的装置是 。

【反思小结】

气体制取和收集装置的选择依据

三、中考链接:

1.(2011.苏州市)实验室制备二氧化碳气体的常用方法是 ( )

A.煅烧石灰石 B.点燃木炭 C.用石灰石与稀盐酸反应 D.碳酸分解

2.(2011.苏州市)下列有关“固—液反应,不需加热”的气体发生装置合理的是 ( )

3.(2011.宿迁市)在实验操作考查中,小明抽到的题目是“二氧化碳的制取、收集和验满”。下图是他的主要实验步骤,其中操作有误的是 ( )

4.(2011.南充市)下列有关二氧化碳的检验、制备和用途能达到目的的是 ( )

A. 干冰用于人工降雨

B.二氧化碳气体通入紫色石蕊试液中,溶液变为蓝色

C.用块状石灰石和稀硫酸迅速制备大量二氧化碳

D.将燃着的木条伸入集气瓶,火焰立即熄灭,证明瓶内原有气体就是二氧化碳

5.(2011.桂林市)实验室制取二氧化碳可以选用的发生装置是 ( )

A B C D

6.(2011.苏州市)下列有关盛放某些气体的集气瓶,其摆放情况正确的是 ( )

7.(2011.鸡西市)实验室部分仪器或装置如下图所示,请回答下列问题:

(1)若要组装一套二氧化碳的发生装置,可选择图中的 (填仪器下方的字母,下同),

收集装置可选用图中的 ,检验二氧化碳是否收集满的方法是

。用该发生装置还可以制取的气体是 (填一种)。

(2)若用高锰酸钾制取氧气,除需增加酒精灯外,还需要的实验用品是 ,

写出用高锰酸钾制取氧气的化学方程式 ,

用右图所示装置收集氧气,氧气应从 (填“a”或“b”)端导入。

8.(2011.日照市)(12分)下列装置用于实验室里CO2的制备、净化、检验,最后收集一瓶干燥的CO2。请回答下列问题:

(1)对实验室制取二氧化碳药品选择的探究实验,记录如下:

组别 药品 实验现象

① 碳酸钠粉末和稀盐酸 产生气泡速率很快

② 块状石灰石和稀硫酸 产生气泡速率缓慢并逐渐停止

③ 块状石灰石和稀盐酸 产生气泡速率适中

从制取和收集的角度分析,一般选择第 (填序号)组药品,所发生反应的化学方程式为 。

(2)把C、D中的液体名称填入下表:

B(盐) C(碱) D(酸)

液体名称 碳酸氢钠溶液

(3)B中反应的化学方程式是 。

(4)C中反应的化学方程式是 。

(5)反应过程中将弹簧夹关闭,在A中看到的现象是 。

(6)E收集方法说明二氧化碳具有的物理性质是 。

参考答案:

模块(一)实验室制取二氧化碳的药品和反应原理

1、问题情境导学:

下列反应都能生成二氧化碳:①人和动物的呼吸作用;②木炭在空气中燃烧;③蜡烛燃烧;④碳与氧化铜反应;⑤石灰石(块状)与硫酸反应;⑥碳酸钙粉末与稀盐酸反应;⑦石灰石(块状)与浓盐酸反应;⑧石灰石(块状)与稀盐酸反应;⑨石灰石(块状)与稀硫酸反应。请回答下列问题:(1)实验室里采用什么反应来制取二氧化碳?请写出反应的化学方程式;(2)为什么不使用其他反应,请选取任意两个说明原因。

2、实验室制取CO2

药品:块状的大理石(或石灰石)和稀盐酸

反应原理:CaCO3 + 2HCl=CaCl2 + CO2↑+ H2O

3、想一想议一议:

(1)不用浓盐酸是因为:浓盐酸有挥发性,收集到的气体不纯;

(2)不用稀硫酸是因为:硫酸与大理石反应生成微溶于水的硫酸钙附着在大理石的表面,阻止反应的继续进行。

(3)不用碳酸钠等粉末代替块状石灰石是因为:反应太快,产生的气体不易收集。

模块(二)实验室里制取气体的装置的确定

1、问题情境导学:

通过学习我们知道,在制取氧气的过程中需要考虑的因素有:操作是否安全、简便、是否便于收集、原料是否易得、价格是否便宜、成本是否低廉、能否大量生产以及对环境的影响等,那么如何确定制取气体的装置呢?

2、实验室里制取气体的装置的确定

(1)实验室里制取气体的装置包括发生装置和收集装置两部分。

(2)确定气体发生装置时应从两个方面考虑:①反应物的状态;②反应的条件。

其具体装置如下图所示:

反应物是固体和液体且不需加热 反应物是固体且需加热

(2)确定气体收集装置时主要考虑:

①气体的密度;

②气体在水中的溶解性。

(3)具体装置如下:

当收集气体的密度比空气的密度小时,可用向下排空气法;

当收集气体的密度比空气的密度大时,可用向上排空气法;

当收集不易溶于水、不与水反应的气体,可用排水法。

3、二氧化碳和氧气制取实验及其相关性质比较

反应物的状态 反应条件 密度比空气的大或小 是否溶于水是否与水反应 发生装置 收集装置

二氧化碳 固体+液体 常温 大于空气密度 能溶于水且与水反应 与用过氧化氢和二氧化锰制氧气装置相同 二氧化碳只能用于向上排空法;氧气既可以用向上排空法又可以用排水法

氧气 用过氧化氢和二氧化锰制氧气:固体+液体 常温 大于空气密度 不易溶于水 与制取二氧化碳装置相同

用高锰酸钾或氯酸钾制氧气:固体+固体 加热 大于空气密度 不易溶于水 不能用于制取二氧化碳

4、实验室制取CO2的装置

根据制取CO2所用的反应物的状态、反应条件(常温)和CO2的性质等方面的因素选择如下装置:

5、实验室制取CO2的操作步骤:

连接仪器、检查装置气密性、加入药品:先加固体,后加液体药品、收集气体。

6、二氧化碳气体的检验与验满

检验方法:将待检验气体通入澄清石灰水,若石灰水变浑浊则CO2是。

验满方法:将燃着的木条放在收集CO2的集气瓶口,若木条熄灭,则气体已收集满。

7、议一议:

能使燃着的木条熄灭的气体一定是二氧化碳吗?

不一定,氮气也能使燃着的木条熄灭。

当堂达标练习

一、巩固练习:

1、C 2、D 3、B 4、D 5、C 6、C 7、D 8、B

二、拓展提高:

1、A 2、D 3、C 4、C

5、【答案】:【比较研究】向上排空气法 密度比空气大

【实践研究】(1)高锰酸钾 BC (2)A D

【反思小结】气体是否与水反应

三、中考链接:

1、C 2、D 3、D 4、A 5、B 6、B

7、(1)A D; F ; 将燃着的木条放在集气瓶口,若木条熄灭,证明气体已收集满。O2

(2)一团棉花 2KMnO4 K2MnO4+MnO2+O2↑ a

8、(1)③ CaCO3 + 2HCl == CaCl2 + H2O + CO2↑

(2)C:澄清石灰水 D:浓硫酸

(3)NaHCO3+HCl==NaCl+H2O+CO2↑

(4)CO2 +Ca(OH)2==CaCO3↓+ H2O

(5)A中锥形瓶内液面下降;长颈漏斗内液面上升

(6)二氧化碳的密度比空气大

C

D

B

A

可上

下移

动的

铜丝

装固

体的

铜网兜

发生装置------反应物状态和反应条件

收集装置------气体密度、气体溶解性和

{

a

b

水

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件