(作文讲评)湖南师大附中高一第四次大练习 课件(56张PPT)

文档属性

| 名称 | (作文讲评)湖南师大附中高一第四次大练习 课件(56张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-10-16 18:23:48 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

学习型社会

——终身学习与全民学习

高一下学期第4次大练习作文讲评

原题呈现

某小区举行了隆重的“创学习型社区,争做学习之星”颁奖活动。退休多年的孙教授获得“学习终身奖”,他出身书香世家,年轻时候留洋深造,在大学执教四十载,一生与书为伴,著作等身;快递员小刘获得“学习达人奖”,他工作日走街串户,辛勤工作,还利用周末时间给自己充电,获得了自考本科文凭;十岁的小学生明明获得“学习新秀奖”,他喜欢科技小发明,又酷爱古典诗词,兴趣广泛,以学为乐;社区的刘阿姨一家获得“学习之家奖”,他们一家四世同堂,有医生、教师、程序员等,以“博学慎思”为家训,形成了热爱学习的优良家风……

读了上述材料,你有怎样的思考?请结合自己的经历和感悟,写一篇不少于800字的文章。

要求选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题,不要套作,不得抄袭,不得泄露个人信息。

原题呈现

某小区举行了隆重的“创学习型社区,争做学习之星”颁奖活动。退休多年的孙教授获得“学习终身奖”,他出身书香世家,年轻时候留洋深造,在大学执教四十载,一生与书为伴,著作等身;快递员小刘获得“学习达人奖”,他工作日走街串户,辛勤工作,还利用周末时间给自己充电,获得了自考本科文凭;十岁的小学生明明获得“学习新秀奖”,他喜欢科技小发明,又酷爱古典诗词,兴趣广泛,以学为乐;社区的刘阿姨一家获得“学习之家奖”,他们一家四世同堂,有医生、教师、程序员等,以“博学慎思”为家训,形成了热爱学习的优良家风……

读了上述材料,你有怎样的思考?请结合自己的经历和感悟,写一篇不少于800字的文章。

要求选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题,不要套作,不得抄袭,不得泄露个人信息。

审题立意

此题内核有关“学习型社会”。学习型社会是20世纪60年代由美国学者哈钦斯首先提出的。在20世纪70年代,联合国教科文组织曾提出:人类要向着学习化社会前进。所谓“学习型社会”,就是促进和保障全民学习和终身学习的社会,其基本特征是善于不断学习,形成全民学习、终身学习、积极向上的社会风气。其核心内涵是全民学习、终生学习,它们就像是坐标上的两个数轴,从两个维度标示了人们的学习与其生存、发展的关系。学习型社会是时代发展和社会进步的产物,它对学习的要求比以往任何时候都更强烈、更持久、更全面,全社会的人只有不断地学习,才能应对新的挑战。学习型社会不是自然而然地形成的,需要人们根据实践发展的要求,努力建设学习型家庭、学习型组织、学习型企业、学习型社区和学习型城市等等。

审题立意

题目材料中的“学习型社区”,可视为“学习型社会”的一个缩影。孙教授活到老学到老,是“终身学习”的践行者。孙教授、快递员小刘、小学生明明年龄层次不同,但都有志于学习,彰显出“全民学习”的风气。而刘阿姨一家作为学习型家庭的代表,几代人形成积极向上的家风,可谓是“学习型社会”的生动注脚。

题目要求有“读了上述材料”的思考,又要“结合自己的经历和感悟”。不宜抛开材料泛谈“学习”和“读书”,又不能只停留在材料的层面,而要有自己的切身体会和独立思考。若能触及材料“终身学习”与“全民学习”的内核,无疑是最佳的立意角度。

审题立意

从自身来讲,学习也是对精神的充实,在学的过程中,我们会思考,在思考的过程中,人性会得到升华。在我们短暂的一生中,需要突显自己的价值。年轻时,学是为了理想,为了安定;中年时,学是为了补充,补充空洞的心灵;老年时,学则是一种意境,慢慢品味,自乐其中。

终身学习是指社会每个成员为适应社会发展和实现个体发展的需要,贯穿于人的一生的,持续的学习过程。即我们所常说的“活到老学到老”或者“学无止境”。在特殊的社会、教育和生活背景下,终身学习理念得以产生,它具有终身性、全民性、广泛性等热点。终身教育和终身学习提出后,各国普遍重视并积极实践。终身学习启示我们树立终身教育思想,使学生学会学习,更重要的是培养学生养成主动的、不断探索的、自我更新的、学以致用的和优化知识的良好习惯。

审题立意

在实际评卷中,50分以上的一类卷大部分能到涉及到“学习型社会”的层面。

多数学生泛泛而谈地论“学习”,没能真正理解作文材料。

不宜以“读书”替换“学习”,因为读书只是学习的一种方式。

不宜从孙教授出身“书香世家”,刘阿姨有优良的家训家风,而得出“家风很重要”“家风好,更爱读书”等观点。

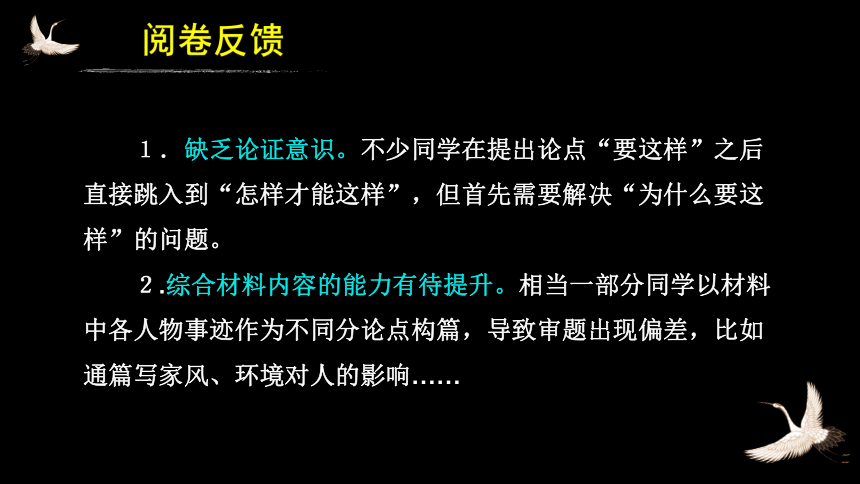

1.缺乏论证意识。不少同学在提出论点“要这样”之后直接跳入到“怎样才能这样”,但首先需要解决“为什么要这样”的问题。

2.综合材料内容的能力有待提升。相当一部分同学以材料中各人物事迹作为不同分论点构篇,导致审题出现偏差,比如通篇写家风、环境对人的影响……

阅卷反馈

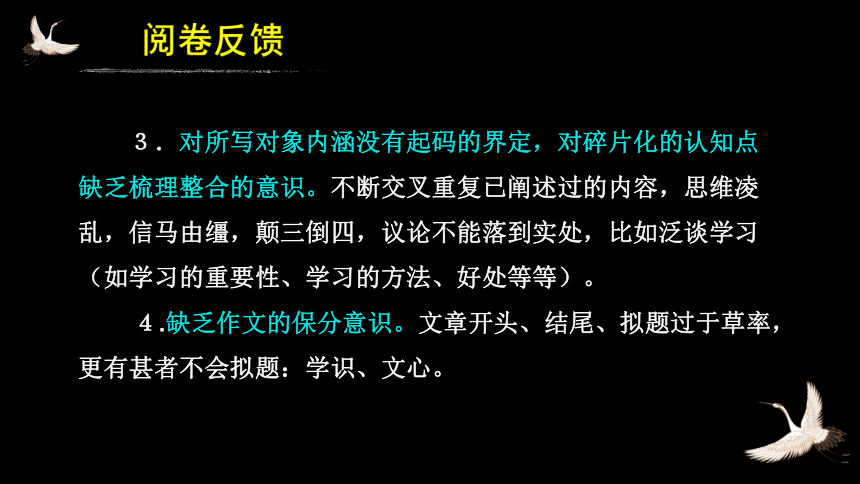

3.对所写对象内涵没有起码的界定,对碎片化的认知点缺乏梳理整合的意识。不断交叉重复已阐述过的内容,思维凌乱,信马由缰,颠三倒四,议论不能落到实处,比如泛谈学习(如学习的重要性、学习的方法、好处等等)。

4.缺乏作文的保分意识。文章开头、结尾、拟题过于草率,更有甚者不会拟题:学识、文心。

阅卷反馈

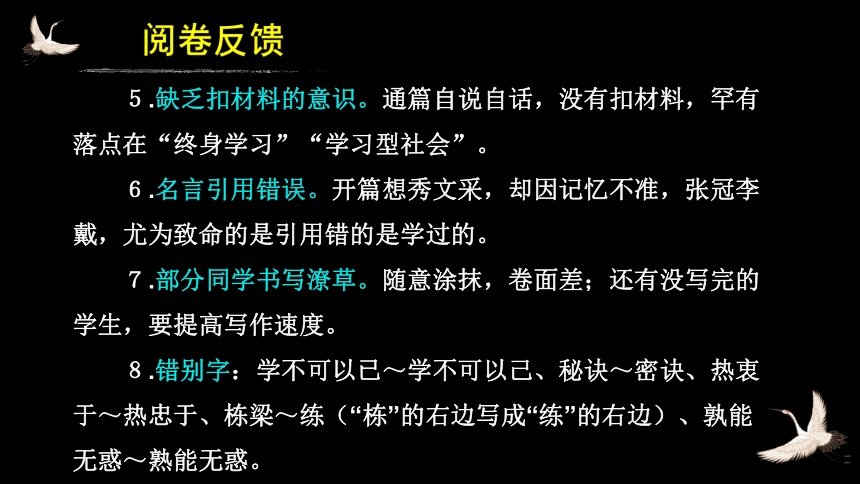

5.缺乏扣材料的意识。通篇自说自话,没有扣材料,罕有落点在“终身学习”“学习型社会”。

6.名言引用错误。开篇想秀文采,却因记忆不准,张冠李戴,尤为致命的是引用错的是学过的。

7.部分同学书写潦草。随意涂抹,卷面差;还有没写完的学生,要提高写作速度。

8.错别字:学不可以已~学不可以己、秘诀~密诀、热衷于~热忠于、栋梁~练(“栋”的右边写成“练”的右边)、孰能无惑~熟能无惑。

阅卷反馈

拟题示例

争做学习之星

我们应该推崇学习之星

也来追追“学习之星”

让学习成为一种时尚

以学习为风尚

让学习蔚然成风

以学习之我,创学习之中国

学习是源头活水

学习,是一生的修行

以学习为终生之伴

学习强国,不仅仅是口号

用一生光阴渡学海

让学习之风托起强国之梦

人生至贵是学习

让学习点亮心灵之光

惠及苍生是学习

把学习嵌入生命

书香犹存,气质自华

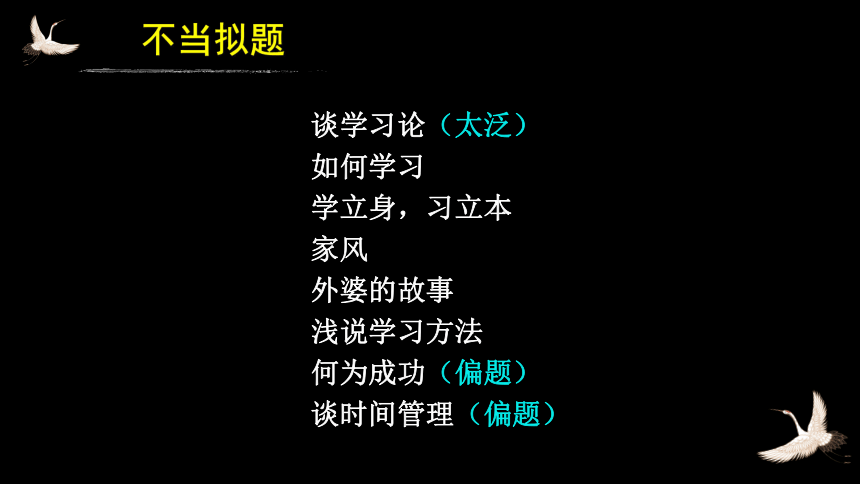

不当拟题

谈学习论(太泛)

如何学习

学立身,习立本

家风

外婆的故事

浅说学习方法

何为成功(偏题)

谈时间管理(偏题)

素材积累

习近平谈学习

1.学习需要沉下心来,贵在持之以恒,重在学懂弄通,不能心浮气躁、浅尝辄止、不求甚解。

2.学史可以看成败、鉴得失、知兴替;学诗可以情飞扬、志高昂、人灵秀;学伦理可以知廉耻、懂荣辱、辨是非。

3.读书可以让人保持思想活力,让人得到智慧启发,让人滋养浩然之气。

素材积累

习近平谈学习

4.学习是立身做人的永恒主题,也是报国为民的重要基础。

5.有人说,每个人的世界都是一个圆,学习是半径,半径越大,拥有的世界就越广阔。

6.以韦编三绝、悬梁刺股的毅力,以凿壁借光、囊萤映雪的劲头,努力扩大知识半径,既读有字之书,也读无字之书,砥砺道德品质,掌握真才实学,练就过硬本领。

素材积累

习近平谈学习

7.“学而不思则罔,思而不学则殆。”是非明,方向清,路子正,人们付出的辛劳才能结出果实。

8.好学才能上进,好学才有本领。中国共产党人依靠学习走到今天,也必然要依靠学习走向未来。

素材积累

国际21世纪教育委员会在向联合国教科文组织提交的报告中指出:“终身学习是21世纪人的通行证。”

三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。——颜真卿

问渠那得清如许,为有源头活水来。——朱熹

粗缯大布裹生涯,

腹有诗书气自华

。——苏轼

名人名言

素材积累

书到用时方恨少,事非经过不知难。——陆游

读书破万卷,下笔如有神。——杜甫

书中自有颜如玉,书中自有黄金屋。世上万般皆下品,思量唯有读书高。——《增广贤文》

劝君莫惜金缕衣,劝君惜取少年时。有花堪折直须折,莫待无花空折枝。(唐)杜秋娘《金缕衣》

名人名言

素材积累

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

——韩愈

读万卷书,行万里路。——董其昌

三天不学习,赶不上刘少奇。——毛泽东

士人三日不读书,则面目可憎,语言无味。

——黄庭坚

名人名言

苟有恒,何必三更眠五更起;最无益,莫过一日曝十日寒。

——明代学者胡居仁自勉联

贵有恒,何必三更起五更眠;

最无益,只怕一日曝十日寒。

——毛泽东自勉联

名人名言

素材积累

虽有天下易生之物也,一日曝之,十日寒之,未有能生者也。

《孟子·告子上》

名人名言

素材积累

焚膏油以继晷,恒兀兀以穷年。

韩愈《进学解》

膏油:油脂,指灯烛。晷(guǐ轨):日影。恒:经常。兀(wù误)兀:辛勤不懈的样子。穷:终、尽。

太阳下去了,就燃起油灯,一年到头,永远在那里孜孜不倦地研究。形容夜以继日地用功读书。全年都勤奋不懈。

百川东到海,

何时复西归?

少壮不努力,

老大徒伤悲。

古乐府诗《长歌行》

素材积累

素材积累

孔子曰:“学而时习之,

不亦说乎?”

庄子曰:“吾生也有涯,而知也无涯。”

荀子曰:“学不可以已。”

名人名言

荀子认为人性本来是恶的(伪:人为。人的作为)。人的知识、道德不是先天赋予的,而是后天经过学习、教育,逐步培养的。人之所以能够弃恶从善,是因为人不断地坚持学习。他特别强调后天的学习,把学习作为改造人性的根本方法。

五、文本分析

人之性恶,其善者伪也。

--荀子《性恶》

素材积累

素材积累

名人名言

靡不有初,鲜克有终。——《诗经·大雅·荡》

士别三日,非复吴下阿蒙。——鲁肃

白首穷经通秘义,青山养老度危时。——韩偓

余自束发读书轩中。——归有光《项脊轩志》

①束发:将头发束起来;成童的年龄。

素材积累

名人名言

书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。——于谦

一日不读书,胸臆无佳想。一月不读书,耳目

失清爽。——萧抡(lún)谓

蹉跎莫遣韶光老,人生唯有读书好。——翁森

读书切戒在慌忙,涵泳工夫兴味长。——陆九渊

素材积累

名人名言

书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。——于谦

一日不读书,胸臆无佳想。一月不读书,耳目

失清爽。——萧抡(lún)谓

蹉跎莫遣韶光老,人生唯有读书好。——翁森

读书切戒在慌忙,涵泳工夫兴味长。——陆九渊

素材积累

名人名言

古人学问无遗力,少壮工夫老始成。——陆游

万般皆下品,惟有读书高。——汪洙

读书不觉已春深,一寸光阴一寸金。——王贞白

少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;

老而好学,如炳烛之明。——刘向

素材积累·典型事例

春秋时期把字写在竹简上,通过牢固的绳子编连成书。通常,用丝线编连的叫"丝编",用麻绳编连的叫"绳编",用熟牛皮绳编连的叫"韦编",其中以熟牛皮绳最为结实。

孔子"晚年喜易",把《周易》反反复复研读了许多遍,又附注了许多内容,由于勤读,串连竹简的牛皮带子被磨断了几次。后世多以此比喻读书勤奋用功。

即使读书读到了这样的地步,孔子还说:"假如让我多活几年,我就可以完全掌握《周易》的文与质了。"

韦编三绝

素材积累·典型事例

左思读书勤奋,文章写得非常好。他以三国时魏、蜀、吴首都的风土、人情、物产为内容,潜心研究,精心撰写,废寝忘食,毕十年之功写成《三都赋》。《三都赋》受到广泛好评,人们把它和汉代文学杰作《两都赋》相比。

由于当时还没有发明印刷术,喜爱《三都赋》的人只能争相抄阅,因为抄写的人太多,京城洛阳的纸张供不应求,一时间全城纸价大幅度上升。成语"洛阳纸贵",称颂杰出的作品有价值,流传广。

洛阳纸贵

素材积累·典型事例

祖逖和幼时的好友刘琨一起担任司州主簿,感情甚笃,不仅常常同床而卧,同被而眠,而且还有着共同的远大理想:建功立业,复兴晋国,成为国家的栋梁之才。"荒原上的雄鸡叫了起来,祖逖一跃而起,踢醒了刘琨,于是,两人操起剑来,在高坡上对武。寒来暑往,从不间断。功夫不负有心人,经过长期的刻苦学习和训练,他们终于成为能文能武的全才,既能写得一手好文章,又能带兵打胜仗。

刘琨被祖逖的爱国热情深深感动,决心献身于祖国。一次他给家人的信中写道:"在国家危难时刻,我经常'枕戈待旦'(枕着兵器睡觉等待天明),习武健身,立志报国,常担心落在祖逖后边,不想让他起在我前面!"

闻鸡起舞

素材积累·典型事例

孙敬是汉朝信都(今冀州市)人。他年少好学,博闻强记,而且嗜书如命.晚上看书学习常常通宵达旦。邻里们都称他为"闭户先生"。

孙敬读书时,随时记笔记,常常一直看到后半夜,时间长了,有时不免打起瞌睡来。一觉醒来,又懊悔不已。有一天,他抬头苦思的时候,目光停留在房梁上,顿时眼睛一亮。随即找来一根绳子,绳子的一头拴在房梁上,下边这头就跟自己的头发拴在一起。这样,每当他累了困了想打瞌睡时,只要头一低,绳子就会猛地拽一下他的头发,一疼就会惊醒而赶走睡意。从这以后,他每天晚上读书时,都用这种办法,发奋苦读。

年复一年地刻苦学习,使孙敬饱读诗书,博学多才,成为一名通晓古今的大学问家,在当时江淮以北颇有名气,常有不远千里的学子,负笈担簦来向他求学解疑、讨论学问。

头悬梁

素材积累·典型事例

战国时期,有一个人叫苏秦,是出名的政治家。在年轻时,由于学问不深,曾到好多地方做事,

都不受重视。回家后,家人对他也很冷淡,瞧不起他。这对他的刺激很大,所以,他决心要发奋读书。

他常常读书到深夜,想睡觉时,就拿一把锥子,一打瞌睡,

就用锥子往大腿上刺一下。这样,猛然间感到疼痛,使自己醒来,再坚持读书。

锥刺股

素材积累·典型事例

车胤自幼聪颖好学、立志苦读,广泛涉猎各种知识,太守王胡之曾对他的父亲车育说:"此儿当大兴卿门,可使专学"。因家中贫寒,晚上看书没钱点灯。一个夏天的晚上,他正坐在院子里默默背书,见到许多萤火虫在空中飞舞,像许多小灯在夜空中闪动,心中不由一亮,他立刻捉上一些萤火虫,把他们装在一个绢做的口袋里,萤光就照射出来。车胤借着萤火虫发出的微弱灯光,夜以继日地苦读。

在他父亲的指导下,车胤终于成了一个很有学问的人。历任中书侍郎、侍中、国子监博学、骠骑长史、太常、护军将军、丹阳尹、吏部尚书。为人公正、不畏强权。

车胤囊萤

素材积累·典型事例

晋朝人孙康家境贫穷,但从小喜欢读书,为了维持生计在白天要帮家里干活,晚上家里没有灯所以不能读书。读的书都是借的,又很讲信誉,到时间一定要还,常常因为没有时间看书而发愁。他曾经尝试在月光下读书,但是太暗,眼睛疲劳。有一年冬天,下大雪,月光皎洁,他忽然发现,书上的字在雪地里看得很清楚,孙康非常高兴,忙坐雪地里看书,坐累了就躺在雪地里,映着雪的反射光线读书。此后,每遇到下雪,孙康不顾严寒,躺在雪地里读书,时间长了手脚都长满冻疮,但是通过这种方法他读了很多的书。最后官拜御史大夫。

孙康映雪

素材积累·典型事例

匡衡自小酷爱读书,可是因为家里穷,只好以付出劳动力的方式换取书来读。白天干活,只能晚上读书,由于家贫,买不起灯油。有一天晚上,匡衡躺在床上背白天读过的书。背着背着,突然看到东边的墙壁上透过来一线亮光。他嚯地站起来,走到墙壁边一看,啊!原来从壁缝里透过来的是邻居的灯光。于是,匡衡想了一个办法:他拿了一把小刀,把墙缝挖大了一些。这样,透过来的光亮也大了,他就凑着透进来的灯光,读起书来。由于学习刻苦,匡衡后来成了一个很有学问的人。

凿壁偷光

素材积累·典型事例

1911年,周岁抓周,抓了一本书,父亲为他正式取名“钟书”。钱钟书在清华读书时,创造了一项又一项“纪录”:读书数量第一、发表文章第一、考试成绩第一……

连学识渊博、中西融通的国学大师吴宓也盛赞他“

出类拔萃、卓尔不群,可与一代宗师陈寅恪比肩”。钱钟书28岁时被破格聘为外文系教授。

素材积累·典型事例

只要有书可读,别无营求。——杨绛《记钱钟书与围城》

妻子杨绛回忆说:“许多人说,钱钟书记忆力特强。他本人却并不以为自己有那么‘神’。他只是好读书,肯下工夫,不仅读,还要做笔记;不仅读一遍两遍,还会读三遍四遍,笔记上不断的添补。所以他读的书虽然很多,也不易遗忘。他的外文笔记达三万四千页之多,中文笔记与之相当,读书心得共二千多页。可以装几个麻袋。”

有人曾给他的《管锥编》作过统计,说这部著作中所征引的西方学者和作家有近千人左右,被征引的著作达一千七八百种。

素材积累·典型事例

就在这时,传来消息,大学者黄宗羲先生要想登楼看书!

他在治学过程中已经到绍兴钮氏"世学楼"和祁氏"淡生堂"去

读过书,现在终于想来叩天一阁之门了。

黄宗羲先生长衣布鞋,悄然登楼了。铜锁在一具具打开,1673年成为天一阁历史上特别有光彩的一年。黄宗羲在天一阁翻阅了全部藏书,把其中流通未广者编为书目,并另撰《天一阁藏书记》留世。由此,这座藏书楼便与一位大学者的人格连结起来了。

素材积累·典型事例

就在这时,传来消息,大学者黄宗羲先生要想登楼看书!

他在治学过程中已经到绍兴钮氏"世学楼"和祁氏"淡生堂"去

读过书,现在终于想来叩天一阁之门了。

黄宗羲先生长衣布鞋,悄然登楼了。铜锁在一具具打开,1673年成为天一阁历史上特别有光彩的一年。黄宗羲在天一阁翻阅了全部藏书,把其中流通未广者编为书目,并另撰《天一阁藏书记》留世。由此,这座藏书楼便与一位大学者的人格连结起来了。

——余秋雨《文化苦旅·风雨天一阁》

素材积累·典型事例

吃饭则有一顿没一顿,……他受当地文化馆委托管理着早年蒋经国先生在山间的一个读书室,经他点头,我就全身心地钻到那些旧书里去了。那儿除了《古今图书集成》、《二十四史》、《四部丛刊》外还有《万有文库》和比较完整的二三十年代出版的文化杂志,我反正有的是时间,一本本阅读。正经书读累了,就去兴致勃勃地翻阅一大堆《东方》杂志。读书室外面是长天荒草,安静无比。我从来没有获得过那么优越的读书条件,当然绝不放过,连生病的事也忘记了。 ——余秋雨《霜冷长河·长者》

素材积累·典型事例

吃饭则有一顿没一顿,……他受当地文化馆委托管理着早年蒋经国先生在山间的一个读书室,经他点头,我就全身心地钻到那些旧书里去了。那儿除了《古今图书集成》、《二十四史》、《四部丛刊》外还有《万有文库》和比较完整的二三十年代出版的文化杂志,我反正有的是时间,一本本阅读。正经书读累了,就去兴致勃勃地翻阅一大堆《东方》杂志。读书室外面是长天荒草,安静无比。我从来没有获得过那么优越的读书条件,当然绝不放过,连生病的事也忘记了。 ——余秋雨《霜冷长河·长者》

素材积累·典型事例

毛泽东一生酷爱读史,尤其青睐二十四史。1952年,毛主席开始系统阅读二十四史,从此,无论在京还是外出,无论健康还是生病,这部史书始终伴随着他。直到逝世之前,重病缠身的他还用颤抖的手在几册《晋书》的封面上分别记下了"1975.8"再阅、"1975.9再阅"、"一九七五、八"等字样。

风雨春秋二十四载,毛泽东在日理万机之余,用顽强的毅力通读了这部历史长卷,有些史册和篇章还两遍、三遍、四遍地研读过。他在研读二十四史时,用不同颜色的笔写下了大量图画和批语。

素材积累·典型事例

毛泽东一生酷爱读史,尤其青睐二十四史。1952年,毛主席开始系统阅读二十四史,从此,无论在京还是外出,无论健康还是生病,这部史书始终伴随着他。直到逝世之前,重病缠身的他还用颤抖的手在几册《晋书》的封面上分别记下了"1975.8"再阅、"1975.9再阅"、"一九七五、八"等字样。

风雨春秋二十四载,毛泽东在日理万机之余,用顽强的毅力通读了这部历史长卷,有些史册和篇章还两遍、三遍、四遍地研读过。他在研读二十四史时,用不同颜色的笔写下了大量图画和批语。

素材积累·典型事例

“活到老学到老”一语,出自古代雅典著名政治家梭伦之口,直译为“我愈老愈学到了更多的东西”。

梭伦早年就赢得“雅典第一诗人”的桂冠;在实行摧毁氏族制度的“梭伦改革”前后,四处游历考察;晚年退隐在家,从事研究和著述,经常吟咏“活到老学到老”以自勉。

素材积累·典型事例

鲁迅嚼辣椒驱寒:鲁迅先生从小就认真学习。在少年时,在江南水师学堂读书,第一学期便成绩优异,学校奖给他一枚金质的奖章。他立即拿到南京鼓楼街头处卖掉,然后买了几本书,又买了一串红辣椒。每当晚上寒冷时,夜读难耐,他便摘下一颗辣椒,放在嘴里慢慢嚼着,直辣得额头冒汗。他就用这种办法驱寒坚持读书。由于苦读书,后来终于成为我国著名的文学家。

素材积累·典型事例

曹禺真读书假洗澡:抗日战争期间,曹禺在四川江安国立剧专任教。一年夏天,有一次曹禺的家属准备了澡盆和热水,要他去洗澡,此时曹禺正在看书,爱不释手,一推再推,最后在家属的再三催促下,他才一手拿着毛巾,一手拿着书步入内室。一个钟头过去了,未见人出来,房内不时传出稀落的水响声,又一个钟头过去了,情况依旧。曹禺的家属顿生疑惑,推门一看,原来曹禺坐在澡盆里,一手拿着书看,另一只手拿着毛巾在有意无意地拍水。

素材积累·典型事例

经济学家和教育家王亚南睡三脚床:王亚南小时候胸有大志,酷爱读书。他在读中学时,为了争取更多的时间读书,特意把自己睡的木板床的一条脚锯短半尺,成为三脚床。每天读到深夜,疲劳时上床去睡一觉后迷糊中一翻身,床向短脚方向倾斜过去,他一下子被惊醒过来,便立刻下床,伏案夜读。天天如此,从未间断。结果他年年都取得优异的成绩,被誉为班内的"三杰"之一。

素材积累·典型事例

2010年感动中国获奖人物——“三栖尖兵”何祥美:

南京军区战士何祥美精通狙击步枪、匕首枪、微型冲锋枪等8种轻武器射击,在200米距离上指哪打哪,发发命中要害;手枪速射,从拔枪、上膛到击发,仅需0.58秒……

过硬的本领使他被战友们封为“枪王”。

每逢重大活动,部队都要抽调最厉害的狙击手参与安保。这种任务,每次都落不下何祥美。何祥美只有初中文化水平,但他见缝插针看书学习,所有的节假日都有效利用起来,经过3年艰苦努力,他通过全军法律专业自学考试的全部15门课程,拿到大专文凭。从农家子弟到具备特种爆破、深海潜水、伞机降等30多种作战本领的军事尖子,从普通一兵到“全军爱军精武标兵”……

素材积累·典型事例

雷海为,2018年央视第三季中国诗词大会总冠军。他出生在湖南邵阳洞口县,7岁起开始读诗,喜欢文字的韵律感。2015年,外卖行业兴起,雷海为当起了杭州点我达外卖平台的一名外卖小哥,但他爱诗歌的心从未改变。等外卖的那些零碎时间,都被他用来读书、背诗。“你在读书上花的任何时间,都会在某一个时刻给你回报。我觉得你所有在日晒雨淋,在风吹雨打当中的奔波和辛苦,你所有偷偷地躲在那书店里背下的诗句,在这一刻都绽放出了格外夺目的光彩。”

(央视主持人董卿评)

素材积累·典型事例

“金牌讲解员”韩笑自述:小小讲解员也有大梦想:表面看似光鲜亮丽的讲解工作,背后却饱含艰辛与不易。为了讲好中华文化,我翻看古籍、查阅资料,上下班在公交地铁上的时间都用来记忆讲解词;为了展示中国形象、首都形象,我每次讲解接待时都要穿着套装和高跟鞋,脚被磨破早已成为家常便饭;为了给中外游客带来最好的游览体验,我三伏天引领游客站在树荫下,自己迎着阳光的直射,三九天引领游客站在背风口,自己迎着刺骨的寒风讲解。但这一切,在我看来都是值得的。

考

场

佳

作

考

场

佳

作

考

场

佳

作

考

场

佳

作

谢

谢

聆

听

学习型社会

——终身学习与全民学习

高一下学期第4次大练习作文讲评

原题呈现

某小区举行了隆重的“创学习型社区,争做学习之星”颁奖活动。退休多年的孙教授获得“学习终身奖”,他出身书香世家,年轻时候留洋深造,在大学执教四十载,一生与书为伴,著作等身;快递员小刘获得“学习达人奖”,他工作日走街串户,辛勤工作,还利用周末时间给自己充电,获得了自考本科文凭;十岁的小学生明明获得“学习新秀奖”,他喜欢科技小发明,又酷爱古典诗词,兴趣广泛,以学为乐;社区的刘阿姨一家获得“学习之家奖”,他们一家四世同堂,有医生、教师、程序员等,以“博学慎思”为家训,形成了热爱学习的优良家风……

读了上述材料,你有怎样的思考?请结合自己的经历和感悟,写一篇不少于800字的文章。

要求选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题,不要套作,不得抄袭,不得泄露个人信息。

原题呈现

某小区举行了隆重的“创学习型社区,争做学习之星”颁奖活动。退休多年的孙教授获得“学习终身奖”,他出身书香世家,年轻时候留洋深造,在大学执教四十载,一生与书为伴,著作等身;快递员小刘获得“学习达人奖”,他工作日走街串户,辛勤工作,还利用周末时间给自己充电,获得了自考本科文凭;十岁的小学生明明获得“学习新秀奖”,他喜欢科技小发明,又酷爱古典诗词,兴趣广泛,以学为乐;社区的刘阿姨一家获得“学习之家奖”,他们一家四世同堂,有医生、教师、程序员等,以“博学慎思”为家训,形成了热爱学习的优良家风……

读了上述材料,你有怎样的思考?请结合自己的经历和感悟,写一篇不少于800字的文章。

要求选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题,不要套作,不得抄袭,不得泄露个人信息。

审题立意

此题内核有关“学习型社会”。学习型社会是20世纪60年代由美国学者哈钦斯首先提出的。在20世纪70年代,联合国教科文组织曾提出:人类要向着学习化社会前进。所谓“学习型社会”,就是促进和保障全民学习和终身学习的社会,其基本特征是善于不断学习,形成全民学习、终身学习、积极向上的社会风气。其核心内涵是全民学习、终生学习,它们就像是坐标上的两个数轴,从两个维度标示了人们的学习与其生存、发展的关系。学习型社会是时代发展和社会进步的产物,它对学习的要求比以往任何时候都更强烈、更持久、更全面,全社会的人只有不断地学习,才能应对新的挑战。学习型社会不是自然而然地形成的,需要人们根据实践发展的要求,努力建设学习型家庭、学习型组织、学习型企业、学习型社区和学习型城市等等。

审题立意

题目材料中的“学习型社区”,可视为“学习型社会”的一个缩影。孙教授活到老学到老,是“终身学习”的践行者。孙教授、快递员小刘、小学生明明年龄层次不同,但都有志于学习,彰显出“全民学习”的风气。而刘阿姨一家作为学习型家庭的代表,几代人形成积极向上的家风,可谓是“学习型社会”的生动注脚。

题目要求有“读了上述材料”的思考,又要“结合自己的经历和感悟”。不宜抛开材料泛谈“学习”和“读书”,又不能只停留在材料的层面,而要有自己的切身体会和独立思考。若能触及材料“终身学习”与“全民学习”的内核,无疑是最佳的立意角度。

审题立意

从自身来讲,学习也是对精神的充实,在学的过程中,我们会思考,在思考的过程中,人性会得到升华。在我们短暂的一生中,需要突显自己的价值。年轻时,学是为了理想,为了安定;中年时,学是为了补充,补充空洞的心灵;老年时,学则是一种意境,慢慢品味,自乐其中。

终身学习是指社会每个成员为适应社会发展和实现个体发展的需要,贯穿于人的一生的,持续的学习过程。即我们所常说的“活到老学到老”或者“学无止境”。在特殊的社会、教育和生活背景下,终身学习理念得以产生,它具有终身性、全民性、广泛性等热点。终身教育和终身学习提出后,各国普遍重视并积极实践。终身学习启示我们树立终身教育思想,使学生学会学习,更重要的是培养学生养成主动的、不断探索的、自我更新的、学以致用的和优化知识的良好习惯。

审题立意

在实际评卷中,50分以上的一类卷大部分能到涉及到“学习型社会”的层面。

多数学生泛泛而谈地论“学习”,没能真正理解作文材料。

不宜以“读书”替换“学习”,因为读书只是学习的一种方式。

不宜从孙教授出身“书香世家”,刘阿姨有优良的家训家风,而得出“家风很重要”“家风好,更爱读书”等观点。

1.缺乏论证意识。不少同学在提出论点“要这样”之后直接跳入到“怎样才能这样”,但首先需要解决“为什么要这样”的问题。

2.综合材料内容的能力有待提升。相当一部分同学以材料中各人物事迹作为不同分论点构篇,导致审题出现偏差,比如通篇写家风、环境对人的影响……

阅卷反馈

3.对所写对象内涵没有起码的界定,对碎片化的认知点缺乏梳理整合的意识。不断交叉重复已阐述过的内容,思维凌乱,信马由缰,颠三倒四,议论不能落到实处,比如泛谈学习(如学习的重要性、学习的方法、好处等等)。

4.缺乏作文的保分意识。文章开头、结尾、拟题过于草率,更有甚者不会拟题:学识、文心。

阅卷反馈

5.缺乏扣材料的意识。通篇自说自话,没有扣材料,罕有落点在“终身学习”“学习型社会”。

6.名言引用错误。开篇想秀文采,却因记忆不准,张冠李戴,尤为致命的是引用错的是学过的。

7.部分同学书写潦草。随意涂抹,卷面差;还有没写完的学生,要提高写作速度。

8.错别字:学不可以已~学不可以己、秘诀~密诀、热衷于~热忠于、栋梁~练(“栋”的右边写成“练”的右边)、孰能无惑~熟能无惑。

阅卷反馈

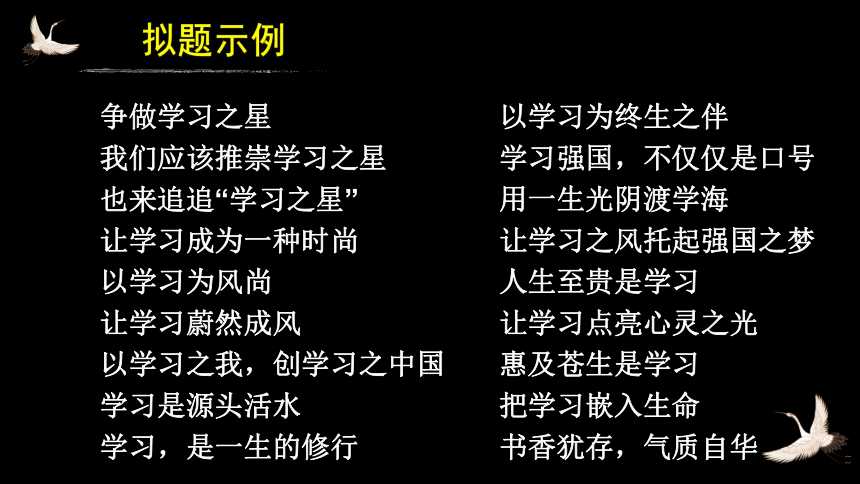

拟题示例

争做学习之星

我们应该推崇学习之星

也来追追“学习之星”

让学习成为一种时尚

以学习为风尚

让学习蔚然成风

以学习之我,创学习之中国

学习是源头活水

学习,是一生的修行

以学习为终生之伴

学习强国,不仅仅是口号

用一生光阴渡学海

让学习之风托起强国之梦

人生至贵是学习

让学习点亮心灵之光

惠及苍生是学习

把学习嵌入生命

书香犹存,气质自华

不当拟题

谈学习论(太泛)

如何学习

学立身,习立本

家风

外婆的故事

浅说学习方法

何为成功(偏题)

谈时间管理(偏题)

素材积累

习近平谈学习

1.学习需要沉下心来,贵在持之以恒,重在学懂弄通,不能心浮气躁、浅尝辄止、不求甚解。

2.学史可以看成败、鉴得失、知兴替;学诗可以情飞扬、志高昂、人灵秀;学伦理可以知廉耻、懂荣辱、辨是非。

3.读书可以让人保持思想活力,让人得到智慧启发,让人滋养浩然之气。

素材积累

习近平谈学习

4.学习是立身做人的永恒主题,也是报国为民的重要基础。

5.有人说,每个人的世界都是一个圆,学习是半径,半径越大,拥有的世界就越广阔。

6.以韦编三绝、悬梁刺股的毅力,以凿壁借光、囊萤映雪的劲头,努力扩大知识半径,既读有字之书,也读无字之书,砥砺道德品质,掌握真才实学,练就过硬本领。

素材积累

习近平谈学习

7.“学而不思则罔,思而不学则殆。”是非明,方向清,路子正,人们付出的辛劳才能结出果实。

8.好学才能上进,好学才有本领。中国共产党人依靠学习走到今天,也必然要依靠学习走向未来。

素材积累

国际21世纪教育委员会在向联合国教科文组织提交的报告中指出:“终身学习是21世纪人的通行证。”

三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。——颜真卿

问渠那得清如许,为有源头活水来。——朱熹

粗缯大布裹生涯,

腹有诗书气自华

。——苏轼

名人名言

素材积累

书到用时方恨少,事非经过不知难。——陆游

读书破万卷,下笔如有神。——杜甫

书中自有颜如玉,书中自有黄金屋。世上万般皆下品,思量唯有读书高。——《增广贤文》

劝君莫惜金缕衣,劝君惜取少年时。有花堪折直须折,莫待无花空折枝。(唐)杜秋娘《金缕衣》

名人名言

素材积累

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

——韩愈

读万卷书,行万里路。——董其昌

三天不学习,赶不上刘少奇。——毛泽东

士人三日不读书,则面目可憎,语言无味。

——黄庭坚

名人名言

苟有恒,何必三更眠五更起;最无益,莫过一日曝十日寒。

——明代学者胡居仁自勉联

贵有恒,何必三更起五更眠;

最无益,只怕一日曝十日寒。

——毛泽东自勉联

名人名言

素材积累

虽有天下易生之物也,一日曝之,十日寒之,未有能生者也。

《孟子·告子上》

名人名言

素材积累

焚膏油以继晷,恒兀兀以穷年。

韩愈《进学解》

膏油:油脂,指灯烛。晷(guǐ轨):日影。恒:经常。兀(wù误)兀:辛勤不懈的样子。穷:终、尽。

太阳下去了,就燃起油灯,一年到头,永远在那里孜孜不倦地研究。形容夜以继日地用功读书。全年都勤奋不懈。

百川东到海,

何时复西归?

少壮不努力,

老大徒伤悲。

古乐府诗《长歌行》

素材积累

素材积累

孔子曰:“学而时习之,

不亦说乎?”

庄子曰:“吾生也有涯,而知也无涯。”

荀子曰:“学不可以已。”

名人名言

荀子认为人性本来是恶的(伪:人为。人的作为)。人的知识、道德不是先天赋予的,而是后天经过学习、教育,逐步培养的。人之所以能够弃恶从善,是因为人不断地坚持学习。他特别强调后天的学习,把学习作为改造人性的根本方法。

五、文本分析

人之性恶,其善者伪也。

--荀子《性恶》

素材积累

素材积累

名人名言

靡不有初,鲜克有终。——《诗经·大雅·荡》

士别三日,非复吴下阿蒙。——鲁肃

白首穷经通秘义,青山养老度危时。——韩偓

余自束发读书轩中。——归有光《项脊轩志》

①束发:将头发束起来;成童的年龄。

素材积累

名人名言

书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。——于谦

一日不读书,胸臆无佳想。一月不读书,耳目

失清爽。——萧抡(lún)谓

蹉跎莫遣韶光老,人生唯有读书好。——翁森

读书切戒在慌忙,涵泳工夫兴味长。——陆九渊

素材积累

名人名言

书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。——于谦

一日不读书,胸臆无佳想。一月不读书,耳目

失清爽。——萧抡(lún)谓

蹉跎莫遣韶光老,人生唯有读书好。——翁森

读书切戒在慌忙,涵泳工夫兴味长。——陆九渊

素材积累

名人名言

古人学问无遗力,少壮工夫老始成。——陆游

万般皆下品,惟有读书高。——汪洙

读书不觉已春深,一寸光阴一寸金。——王贞白

少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;

老而好学,如炳烛之明。——刘向

素材积累·典型事例

春秋时期把字写在竹简上,通过牢固的绳子编连成书。通常,用丝线编连的叫"丝编",用麻绳编连的叫"绳编",用熟牛皮绳编连的叫"韦编",其中以熟牛皮绳最为结实。

孔子"晚年喜易",把《周易》反反复复研读了许多遍,又附注了许多内容,由于勤读,串连竹简的牛皮带子被磨断了几次。后世多以此比喻读书勤奋用功。

即使读书读到了这样的地步,孔子还说:"假如让我多活几年,我就可以完全掌握《周易》的文与质了。"

韦编三绝

素材积累·典型事例

左思读书勤奋,文章写得非常好。他以三国时魏、蜀、吴首都的风土、人情、物产为内容,潜心研究,精心撰写,废寝忘食,毕十年之功写成《三都赋》。《三都赋》受到广泛好评,人们把它和汉代文学杰作《两都赋》相比。

由于当时还没有发明印刷术,喜爱《三都赋》的人只能争相抄阅,因为抄写的人太多,京城洛阳的纸张供不应求,一时间全城纸价大幅度上升。成语"洛阳纸贵",称颂杰出的作品有价值,流传广。

洛阳纸贵

素材积累·典型事例

祖逖和幼时的好友刘琨一起担任司州主簿,感情甚笃,不仅常常同床而卧,同被而眠,而且还有着共同的远大理想:建功立业,复兴晋国,成为国家的栋梁之才。"荒原上的雄鸡叫了起来,祖逖一跃而起,踢醒了刘琨,于是,两人操起剑来,在高坡上对武。寒来暑往,从不间断。功夫不负有心人,经过长期的刻苦学习和训练,他们终于成为能文能武的全才,既能写得一手好文章,又能带兵打胜仗。

刘琨被祖逖的爱国热情深深感动,决心献身于祖国。一次他给家人的信中写道:"在国家危难时刻,我经常'枕戈待旦'(枕着兵器睡觉等待天明),习武健身,立志报国,常担心落在祖逖后边,不想让他起在我前面!"

闻鸡起舞

素材积累·典型事例

孙敬是汉朝信都(今冀州市)人。他年少好学,博闻强记,而且嗜书如命.晚上看书学习常常通宵达旦。邻里们都称他为"闭户先生"。

孙敬读书时,随时记笔记,常常一直看到后半夜,时间长了,有时不免打起瞌睡来。一觉醒来,又懊悔不已。有一天,他抬头苦思的时候,目光停留在房梁上,顿时眼睛一亮。随即找来一根绳子,绳子的一头拴在房梁上,下边这头就跟自己的头发拴在一起。这样,每当他累了困了想打瞌睡时,只要头一低,绳子就会猛地拽一下他的头发,一疼就会惊醒而赶走睡意。从这以后,他每天晚上读书时,都用这种办法,发奋苦读。

年复一年地刻苦学习,使孙敬饱读诗书,博学多才,成为一名通晓古今的大学问家,在当时江淮以北颇有名气,常有不远千里的学子,负笈担簦来向他求学解疑、讨论学问。

头悬梁

素材积累·典型事例

战国时期,有一个人叫苏秦,是出名的政治家。在年轻时,由于学问不深,曾到好多地方做事,

都不受重视。回家后,家人对他也很冷淡,瞧不起他。这对他的刺激很大,所以,他决心要发奋读书。

他常常读书到深夜,想睡觉时,就拿一把锥子,一打瞌睡,

就用锥子往大腿上刺一下。这样,猛然间感到疼痛,使自己醒来,再坚持读书。

锥刺股

素材积累·典型事例

车胤自幼聪颖好学、立志苦读,广泛涉猎各种知识,太守王胡之曾对他的父亲车育说:"此儿当大兴卿门,可使专学"。因家中贫寒,晚上看书没钱点灯。一个夏天的晚上,他正坐在院子里默默背书,见到许多萤火虫在空中飞舞,像许多小灯在夜空中闪动,心中不由一亮,他立刻捉上一些萤火虫,把他们装在一个绢做的口袋里,萤光就照射出来。车胤借着萤火虫发出的微弱灯光,夜以继日地苦读。

在他父亲的指导下,车胤终于成了一个很有学问的人。历任中书侍郎、侍中、国子监博学、骠骑长史、太常、护军将军、丹阳尹、吏部尚书。为人公正、不畏强权。

车胤囊萤

素材积累·典型事例

晋朝人孙康家境贫穷,但从小喜欢读书,为了维持生计在白天要帮家里干活,晚上家里没有灯所以不能读书。读的书都是借的,又很讲信誉,到时间一定要还,常常因为没有时间看书而发愁。他曾经尝试在月光下读书,但是太暗,眼睛疲劳。有一年冬天,下大雪,月光皎洁,他忽然发现,书上的字在雪地里看得很清楚,孙康非常高兴,忙坐雪地里看书,坐累了就躺在雪地里,映着雪的反射光线读书。此后,每遇到下雪,孙康不顾严寒,躺在雪地里读书,时间长了手脚都长满冻疮,但是通过这种方法他读了很多的书。最后官拜御史大夫。

孙康映雪

素材积累·典型事例

匡衡自小酷爱读书,可是因为家里穷,只好以付出劳动力的方式换取书来读。白天干活,只能晚上读书,由于家贫,买不起灯油。有一天晚上,匡衡躺在床上背白天读过的书。背着背着,突然看到东边的墙壁上透过来一线亮光。他嚯地站起来,走到墙壁边一看,啊!原来从壁缝里透过来的是邻居的灯光。于是,匡衡想了一个办法:他拿了一把小刀,把墙缝挖大了一些。这样,透过来的光亮也大了,他就凑着透进来的灯光,读起书来。由于学习刻苦,匡衡后来成了一个很有学问的人。

凿壁偷光

素材积累·典型事例

1911年,周岁抓周,抓了一本书,父亲为他正式取名“钟书”。钱钟书在清华读书时,创造了一项又一项“纪录”:读书数量第一、发表文章第一、考试成绩第一……

连学识渊博、中西融通的国学大师吴宓也盛赞他“

出类拔萃、卓尔不群,可与一代宗师陈寅恪比肩”。钱钟书28岁时被破格聘为外文系教授。

素材积累·典型事例

只要有书可读,别无营求。——杨绛《记钱钟书与围城》

妻子杨绛回忆说:“许多人说,钱钟书记忆力特强。他本人却并不以为自己有那么‘神’。他只是好读书,肯下工夫,不仅读,还要做笔记;不仅读一遍两遍,还会读三遍四遍,笔记上不断的添补。所以他读的书虽然很多,也不易遗忘。他的外文笔记达三万四千页之多,中文笔记与之相当,读书心得共二千多页。可以装几个麻袋。”

有人曾给他的《管锥编》作过统计,说这部著作中所征引的西方学者和作家有近千人左右,被征引的著作达一千七八百种。

素材积累·典型事例

就在这时,传来消息,大学者黄宗羲先生要想登楼看书!

他在治学过程中已经到绍兴钮氏"世学楼"和祁氏"淡生堂"去

读过书,现在终于想来叩天一阁之门了。

黄宗羲先生长衣布鞋,悄然登楼了。铜锁在一具具打开,1673年成为天一阁历史上特别有光彩的一年。黄宗羲在天一阁翻阅了全部藏书,把其中流通未广者编为书目,并另撰《天一阁藏书记》留世。由此,这座藏书楼便与一位大学者的人格连结起来了。

素材积累·典型事例

就在这时,传来消息,大学者黄宗羲先生要想登楼看书!

他在治学过程中已经到绍兴钮氏"世学楼"和祁氏"淡生堂"去

读过书,现在终于想来叩天一阁之门了。

黄宗羲先生长衣布鞋,悄然登楼了。铜锁在一具具打开,1673年成为天一阁历史上特别有光彩的一年。黄宗羲在天一阁翻阅了全部藏书,把其中流通未广者编为书目,并另撰《天一阁藏书记》留世。由此,这座藏书楼便与一位大学者的人格连结起来了。

——余秋雨《文化苦旅·风雨天一阁》

素材积累·典型事例

吃饭则有一顿没一顿,……他受当地文化馆委托管理着早年蒋经国先生在山间的一个读书室,经他点头,我就全身心地钻到那些旧书里去了。那儿除了《古今图书集成》、《二十四史》、《四部丛刊》外还有《万有文库》和比较完整的二三十年代出版的文化杂志,我反正有的是时间,一本本阅读。正经书读累了,就去兴致勃勃地翻阅一大堆《东方》杂志。读书室外面是长天荒草,安静无比。我从来没有获得过那么优越的读书条件,当然绝不放过,连生病的事也忘记了。 ——余秋雨《霜冷长河·长者》

素材积累·典型事例

吃饭则有一顿没一顿,……他受当地文化馆委托管理着早年蒋经国先生在山间的一个读书室,经他点头,我就全身心地钻到那些旧书里去了。那儿除了《古今图书集成》、《二十四史》、《四部丛刊》外还有《万有文库》和比较完整的二三十年代出版的文化杂志,我反正有的是时间,一本本阅读。正经书读累了,就去兴致勃勃地翻阅一大堆《东方》杂志。读书室外面是长天荒草,安静无比。我从来没有获得过那么优越的读书条件,当然绝不放过,连生病的事也忘记了。 ——余秋雨《霜冷长河·长者》

素材积累·典型事例

毛泽东一生酷爱读史,尤其青睐二十四史。1952年,毛主席开始系统阅读二十四史,从此,无论在京还是外出,无论健康还是生病,这部史书始终伴随着他。直到逝世之前,重病缠身的他还用颤抖的手在几册《晋书》的封面上分别记下了"1975.8"再阅、"1975.9再阅"、"一九七五、八"等字样。

风雨春秋二十四载,毛泽东在日理万机之余,用顽强的毅力通读了这部历史长卷,有些史册和篇章还两遍、三遍、四遍地研读过。他在研读二十四史时,用不同颜色的笔写下了大量图画和批语。

素材积累·典型事例

毛泽东一生酷爱读史,尤其青睐二十四史。1952年,毛主席开始系统阅读二十四史,从此,无论在京还是外出,无论健康还是生病,这部史书始终伴随着他。直到逝世之前,重病缠身的他还用颤抖的手在几册《晋书》的封面上分别记下了"1975.8"再阅、"1975.9再阅"、"一九七五、八"等字样。

风雨春秋二十四载,毛泽东在日理万机之余,用顽强的毅力通读了这部历史长卷,有些史册和篇章还两遍、三遍、四遍地研读过。他在研读二十四史时,用不同颜色的笔写下了大量图画和批语。

素材积累·典型事例

“活到老学到老”一语,出自古代雅典著名政治家梭伦之口,直译为“我愈老愈学到了更多的东西”。

梭伦早年就赢得“雅典第一诗人”的桂冠;在实行摧毁氏族制度的“梭伦改革”前后,四处游历考察;晚年退隐在家,从事研究和著述,经常吟咏“活到老学到老”以自勉。

素材积累·典型事例

鲁迅嚼辣椒驱寒:鲁迅先生从小就认真学习。在少年时,在江南水师学堂读书,第一学期便成绩优异,学校奖给他一枚金质的奖章。他立即拿到南京鼓楼街头处卖掉,然后买了几本书,又买了一串红辣椒。每当晚上寒冷时,夜读难耐,他便摘下一颗辣椒,放在嘴里慢慢嚼着,直辣得额头冒汗。他就用这种办法驱寒坚持读书。由于苦读书,后来终于成为我国著名的文学家。

素材积累·典型事例

曹禺真读书假洗澡:抗日战争期间,曹禺在四川江安国立剧专任教。一年夏天,有一次曹禺的家属准备了澡盆和热水,要他去洗澡,此时曹禺正在看书,爱不释手,一推再推,最后在家属的再三催促下,他才一手拿着毛巾,一手拿着书步入内室。一个钟头过去了,未见人出来,房内不时传出稀落的水响声,又一个钟头过去了,情况依旧。曹禺的家属顿生疑惑,推门一看,原来曹禺坐在澡盆里,一手拿着书看,另一只手拿着毛巾在有意无意地拍水。

素材积累·典型事例

经济学家和教育家王亚南睡三脚床:王亚南小时候胸有大志,酷爱读书。他在读中学时,为了争取更多的时间读书,特意把自己睡的木板床的一条脚锯短半尺,成为三脚床。每天读到深夜,疲劳时上床去睡一觉后迷糊中一翻身,床向短脚方向倾斜过去,他一下子被惊醒过来,便立刻下床,伏案夜读。天天如此,从未间断。结果他年年都取得优异的成绩,被誉为班内的"三杰"之一。

素材积累·典型事例

2010年感动中国获奖人物——“三栖尖兵”何祥美:

南京军区战士何祥美精通狙击步枪、匕首枪、微型冲锋枪等8种轻武器射击,在200米距离上指哪打哪,发发命中要害;手枪速射,从拔枪、上膛到击发,仅需0.58秒……

过硬的本领使他被战友们封为“枪王”。

每逢重大活动,部队都要抽调最厉害的狙击手参与安保。这种任务,每次都落不下何祥美。何祥美只有初中文化水平,但他见缝插针看书学习,所有的节假日都有效利用起来,经过3年艰苦努力,他通过全军法律专业自学考试的全部15门课程,拿到大专文凭。从农家子弟到具备特种爆破、深海潜水、伞机降等30多种作战本领的军事尖子,从普通一兵到“全军爱军精武标兵”……

素材积累·典型事例

雷海为,2018年央视第三季中国诗词大会总冠军。他出生在湖南邵阳洞口县,7岁起开始读诗,喜欢文字的韵律感。2015年,外卖行业兴起,雷海为当起了杭州点我达外卖平台的一名外卖小哥,但他爱诗歌的心从未改变。等外卖的那些零碎时间,都被他用来读书、背诗。“你在读书上花的任何时间,都会在某一个时刻给你回报。我觉得你所有在日晒雨淋,在风吹雨打当中的奔波和辛苦,你所有偷偷地躲在那书店里背下的诗句,在这一刻都绽放出了格外夺目的光彩。”

(央视主持人董卿评)

素材积累·典型事例

“金牌讲解员”韩笑自述:小小讲解员也有大梦想:表面看似光鲜亮丽的讲解工作,背后却饱含艰辛与不易。为了讲好中华文化,我翻看古籍、查阅资料,上下班在公交地铁上的时间都用来记忆讲解词;为了展示中国形象、首都形象,我每次讲解接待时都要穿着套装和高跟鞋,脚被磨破早已成为家常便饭;为了给中外游客带来最好的游览体验,我三伏天引领游客站在树荫下,自己迎着阳光的直射,三九天引领游客站在背风口,自己迎着刺骨的寒风讲解。但这一切,在我看来都是值得的。

考

场

佳

作

考

场

佳

作

考

场

佳

作

考

场

佳

作

谢

谢

聆

听