人教版(2019)高二物理 必修第三册 第十三章 电磁感应与电磁波初步 教学辅导 课件(共53张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)高二物理 必修第三册 第十三章 电磁感应与电磁波初步 教学辅导 课件(共53张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-10-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

必修第三册

第十三章 电磁感应与电磁波初步

教材的地位与作用

01

新旧课标对比

02

03

04

目录

05

新旧教材对比

教学内容分析(建议)

课时建议

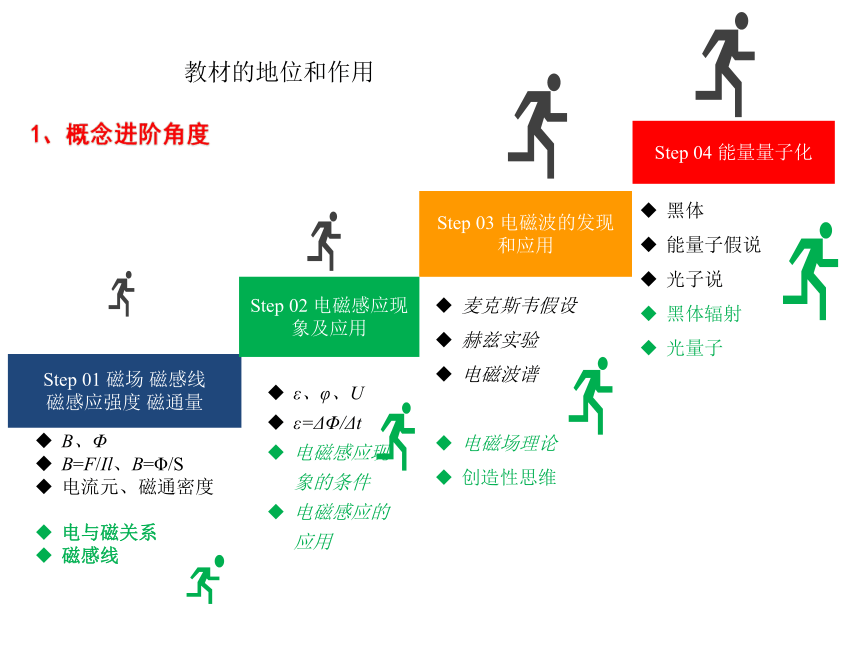

1、概念进阶角度

Step 01 磁场 磁感线

磁感应强度 磁通量

Step 02 电磁感应现象及应用

Step 03 电磁波的发现和应用

Step 04 能量量子化

B、Φ

B=F/Il、B=Φ/S

电流元、磁通密度

电与磁关系

磁感线

ε、φ、U

ε=ΔΦ/Δt

电磁感应现象的条件

电磁感应的应用

麦克斯韦假设

赫兹实验

电磁波谱

电磁场理论

创造性思维

黑体

能量子假说

光子说

黑体辐射

光量子

教材的地位和作用

2、核心素养的发展:

(1)物理观念方面:

①这一章在机械能和电能的基础上把能量的观念拓展到了电磁领域,把物质的观念也拓展到了电磁场。通过电磁感应进一步丰富了运动与相互作用的观念。

课标要求“通过实验,了解电磁波,知道电磁场的物质性”“通过实例,了解电磁波的应用及其带来的影响”作为必修部分,对这一部分内容没有过高的要求, 本章只用了一节讲述这部分内容,更深入的内容放在了选择性必修第二册。

教材的地位和作用

2、核心素养的发展:

(1)物理观念方面:

②对于电磁波谱这部分内容,要使学生了解不同频率范围的电磁波服从电磁波的共同规律,但因为频率的不同又各自具有某些特性。

本章给出了电磁波的波谱,在电磁波谱图的下方,给出了一些应用在该波段的设备图标和一些实物图标,通俗地展现了电磁波家族各部分成员的一些用途。对电磁波谱的各个组成部分及其应用只作了简要的介绍。通过微波炉等实例说明电磁波具有能量,电磁波是一种物质。

2、核心素养的发展:

(1)物理观念方面:

③通过黑体辐射的实验规律与经典电磁辐射理论的矛盾,引出普朗克的能量量子化假说。普朗克的能量量子化假说向人们揭示了微观世界物质客体运动的一个基本特征,并给出了微观客体能量量子化的最基本的规律。

在此之前,人们都认为由宏观世界过渡到微观世界只不过是物理量的数量变化,而宏观现象所遵从的基本规律则一成不变地适用于微观领域。正是能量量子化第一次冲击了这种传统,成为物理学发展史上一个重大的转折点,具有深刻的意义。

2、核心素养的发展:

(2)科学思维方面:

①磁场和电场都是电磁学的核心内容。磁场,可以通过与电场类比进行教学。如,磁场与电场类比;磁感应强度与电场强度类比;磁感线与电场线类比。有意识地、恰当地运用类比方法,不但有利于学生接受知识,而且有利于发展学生科学思维能力。把学习磁场和电场结合起来,学生在接受“电磁场”这一概念时也比较自然。

磁感应强度、磁感线及磁通量是本章的重要内容,也是学习电磁学知识(如“ 电磁感应”“电磁波”)的基础。

②教材引入电流元的微观模型,帮助学生进一步体会理想化模型的思想方法,逐步提高建模能力。

2、核心素养的发展:

(2)科学思维方面:

③质疑创新。

初中已经介绍了电磁波的内容,但只讲到“变化的电流产生了电磁波”,这一章定性地介绍了麦克斯韦的电磁场理论,使学生认识到:变化的电场和磁场总是相互联系的,形成一个不可分割的统一的电磁场。

本章在此基础上给出了麦克斯韦对电磁波的预言,并通过“做一做”让学生体会赫兹对电磁波预言的证实。这部分内容体现了假说、理论预言、实验证实、质疑创新等科学思维在科学发现中的重要意义。

2、核心素养的发展:

(2)科学思维方面:

③质疑创新。

从静态场的视角去审视(质疑)初中已经学过的电磁场知识,创新性地认识电磁场,是本块内容对学生质疑创新思维的最大贡献。学生对电磁感应、电磁波和量子理论等学习过程中,不仅仅是知识的升华,而是学生思维习惯的升华。认识到对事物的正确的感知不可能一蹴而就,思考问题需更全面、更严谨,经常质疑,格物致知,探寻本真。由此,学生的科学思维、核心素养得以真正发展。

2、核心素养的发展:

(3)科学探究:

①教科书通过实验“探究感应电流产生的条件”,提高学生科学探究的能力。从学生的已有认知出发,在初中学习的基础上提出问题:“切割磁感线是产生感应电流的唯一方法吗?还有其他方法吗?这些方法有什么内在联系?”从而引出电磁感应现象的发现过程——“划时代的发现”。通过法拉第的发现,让学生体会到,“磁生电”是一种在变化、运动的过程中才出现的效应,这也是为什么法拉第用了十年坚持不懈的努力才发现电磁感应现象的原因。为探究“产生感应电流的条件”作了铺垫。

2、核心素养的发展:

(3)科学探究:

②产生感应电流的现象很多,如何找到各种现象的共同规律是重点和难点。教科书通过讨论节前的问题,让学生思考:“切割磁感线时, 磁场没有变化,变化的只有电路ABCD的面积。那么,与磁场相关的哪个物理量发生了变化呢?”因为前面已经学习了磁通量,引导学生提出问题“感应电流的产生是否与磁通量的变化有关呢?”这样,在探究感应电流产生条件时,就不会过于发散。最后,归纳实验现象,说明电磁感应现象的特征是闭合电路中出现了感应电流,条件是穿过闭合电路的磁通量发生变化。

本章的演示实验是最能培养和体现学生高中物理实验素养的;

认真去完成这些实验,必将提高学生的科学探究能力。

2、核心素养的发展:

(4)科学态度与责任:

①电磁感应现象揭示了电与磁相互联系和转化的重要方面,推动了电磁学理论的发展,通过对变化磁场、变化电场的研究,麦克斯韦建立了完整的电磁场理论。教科书先介绍麦克斯韦在理论上预言了电磁波,再介绍赫兹在实验上证实了电磁波的存在,然后介绍电磁波在现代社会生活中的应用,把学生的视野扩展到科学技术给社会生活带来的巨大变化上。

2、核心素养的发展:

(4)科学态度与责任:

②电磁感应现象的发现是电磁学中最重大的发现之一。电磁感应现象的研究使人们从有特殊性的静电场和静磁场的静场课题,进入到变化场的动力学课题。利用电磁感应原理制造的发电机使人类获取了巨大而廉价的电能,为电气化奠定了基础。工业上广泛应用的感应电动机和变压器就是应用电磁感应原理制造的。电磁感应原理在电工技术、电子技术中的应用实例不胜枚举,在电磁测量、自动化技术中也有广泛、重要的应用。

{93296810-A885-4BE3-A3E7-6D5BEEA58F35}主题

课标(2017)

课标(实验)

电磁场与电磁波初步(必修3)

(必修3 共四个主题,另三个主题:静电场、电路及其应用、能源与可持续发展)

课程标准对比-主题

磁场(选修3-1)

电磁感应(选修3-2)

电磁波(选修3-4)

波粒二象性(选修3-5)

磁场 课标(实验版)· 6个知识条目 6个例子

电磁感应主题 课标(实验版)· 4个知识条目 3个例子

电磁振荡和电磁波主题 课标(实验版)· 5个知识条目 1个例子

波粒二象性主题 课标(实验版)· 6个知识条目 1个例子

课标对比-内容要求

电磁场与电磁波初步主题 课标(2019版)· 6个知识条目 3个例子

3.3电磁场与电磁波初步

【内容要求】

3.3.1 能列举磁现象在生产生活中的应用。了解我国古代在磁现象方面的研究成果及其对人类文明的影响。关注与磁相关的现代技术发展。

3.3.2 通过实验,认识磁场。了解磁感应强度,会用磁感线描述磁场。体会物理模型在探索自然规律中的作用。

例1 判断通电直导线和通电线圈周围磁场的方向,用磁感线描绘通电直导线和通电线圈周围的磁场。

电磁场与电磁波初步主题 课标(2019版)· 6个知识条目 3个例子

3.3.3 知道磁通量。通过实验,了解电磁感应现象,了解产生感应电流的条件。知道电磁感应现象的应用及其对现代社会的影响。

例2 收集资科,了解手机无线充电的原理。

3.3.4 通过实验,了解电磁波,知道电磁场的物质性。

3.3.5 通过实例,了解电磁波的应用及其带来的影响。

例3 知道手机和卫星通信等都是电磁波的应用。

电磁场与电磁波初步主题 课标(2019版)· 6个知识条目 3个例子

3.3.6 知道光是一种电磁波。知道光的能量是不连续的。初步了解微观世界的量子化特征。

活动建议

(1)查阅资料,了解我国古代对磁现象的认识和应用及其对人类文明的影响。

(2)查阅资料,了解电磁感应现象的发现过程。

(3)调查电磁波在现代社会中应用的实例。

课标对比-学业要求

主题内容和学业要求

学科核心素养

具体内容

学业要求

物

理

观

念

通过对磁现象、电磁感应现象以及电磁波的认识,了解场的物质性,培养物质观念、运动与相互作用观念、能量观念。通过对磁感应强度、磁通量、感应电流等物理量的描述,完善场的物质观,认识电磁场的基本性质和基本规律。

能用磁感应强度描述磁场的性质。知道电磁场的物质性,能说出电磁感应现象在生产生活中应用的实例,能利用场的性质解释有关电磁波的现象。形成初步的物质观、运动与相互作用观和能量观,并能以此观察和解释简单的自然现象,解决简单的实际问题。

课标对比-学业要求

主题内容和学业要求

学科核心素养

具体内容

学业要求

科

学

思

维

通过类比电场强度建立磁感应强度概念,学习用物理量之比定义新的物理量适用于物质属性或特征、物体运动特征的定义。通过建立磁感线的物理模型,体会物理模型在研究具体问题、探索自然规律中的重要作用。通过类比法比较电场和磁场,体会“以物推物”这种物理学习和科学研究的重要方法。

能用物理量之比定义磁感应强度,掌握用物理量之比定义新物理量的方法。能用磁感线等模型分析磁场中比较简单的问题,并得出结论。在分析和论证过程中,能使用证据说明自己的观点。

?

?

学科核心素养

具体内容

学业要求

科

学

探

究

经历条形磁体、蹄形磁体、通电直导线、通电线圈周围的磁场分布的观察以及描绘,体会显示磁感线的实验方法。经历电磁感应现象的实验观察,以及电磁感应中电流方向的科学探究,强调科学探究过程中对实验现象和实验结果进行仔细观察、分类与归纳,概括实验结果的本质特征,提升学生对实验结果定性分析的能力。

通过认识磁场、描绘磁感线、观察电磁感应现象、了解电磁波等实验,培养科学探究意识,在观察和实验中发现问题、提出合理猜想与假设;通过实验探究产生感应电流的条件,培养实验设计、分析论证、反思评估等能力,并能分析实验中存在的误差,提出减小误差的方法。

课标对比-学业要求

主题内容和学业要求

课标对比-学业要求

主题内容和学业要求

学科核心素养

具体内容

学业要求

科学态度与责任

通过对电磁场和电磁波在科学技术、生产和生活中的应用,认识到电磁学对人类生活和社会发展的影响,关注科学·技术·社会·环境的关系,培养学生解决实际问题的能力。

通过对电磁学相关内容的学习,认识科学对技术的推动作用,体会科技进步对人类生活和社会发展的影响。

新旧教材对比

本章把原教科书选修3-1 第三章磁场的前3 节内容整合成新教科书的前2 节内容,原教科书选修3-2 第四章电磁感应的前2 节内容整合成新教科书的第3 节内容,又增加了2 节内容。

本章既要关注学生在这部分内容的初中基础,又要考虑是必修内容,不能讲得太深,要给选择性必修留有余地。其内容结构如图1所示。

电磁场与电磁波初步是继重力场、电场之后对场的物质性的再认识。从对磁场基本概念的了解,到电磁感应现象的产生,再到电磁波的形成,加深了对场的物质性的进一步认识,初步形成了物质观、运动与相互作用观和能量观,并以此观念解释简单的自然现象,解决简单的实际问题。用与静电场类比的方式,用物理量之比定义磁感应强度的概念,建立磁感线等物理模型,并以此分析研究电荷、电流与磁场的相互作用和规律。对一些规律和现象进行类比,通过实验探究产生感应电流的条件,分析研究电磁感应的相关规律与应用,体会科学实验在物理学发展中的重要作用。电磁理论的发展过程及其影响的历史,充分展示了电磁现象与生产生活的密不可分,并对人类生活和社会发展有着巨大的贡献以及推动作用。

教学内容分析(建议)总论

教学内容分析(建议)-分节

问题引入

爱国主义精神 鼓励学习科学的热情

-第一节 磁场 磁感线

磁现象

通过对比电和磁的相似性,让学生把电和磁联系起来

教学内容分析(建议)-分节

电和磁的联系

-第一节 磁场 磁感线

在18 世纪和19 世纪之交,随着对摩擦生热及热机做功等现象认识的深化,自然界各种运动形式之间存在着相互联系并相互转化的思想,在哲学界和科学界逐渐形成。丹麦物理学家奥斯特相信,电和磁之间应该存在某种联系,并开始了不懈的探索。

当时人们见到的力都沿着物体连线的方向。受这个观念的局限,奥斯特在寻找电和磁的联系时,总是把磁针放在通电导线的延长线上,结果实验均以失败告终。(纵向力)

1820年4月,在一次讲课中,他偶然地把导线放置在一个指南针的上方,通电时磁针转动了(图13.1-1)。这个现象虽然没有引起听众的注意,但却是奥斯特盼望已久的。(“横向作用”)

电流磁效应的演示实验,加深学生的直观认识;

为“安培定则”做好铺垫。

类比方法

磁场

-第一节 磁场 磁感线

磁场尽管看不见,摸不着,但它与电场类似,都是不依赖于我们的感觉而客观存在的物质,并且也都是在跟别的物体发生相互作用时表现出自己的特性。那么,我们如何来形象地描述磁场呢?

正像电荷的相互作用是通过电场发生的,磁体与磁体之间、磁体与通电导体之间,以及通电导体与通电导体之间的相互作用,是通过磁场发生的。

利用类比,培养学生的比较推理能力:实验观察和科学思维结合,促进学生科学探究能力发展,激发兴趣。

抽象

教学内容分析(建议)-分节

教学内容分析(建议)-分节

-第一节 磁场 磁感线

归纳 数形结合思想

磁感线

条形磁体和通电直导线周围细铁屑的分布情况,了解抽象的磁感线。

演示小磁针的指向,体会安培定则,渗透“微元”和“累积”的思想方法,形象思维中蕴含着逻辑思维,培养学生的科学思想方法。

教学内容分析(建议)-分节

-第一节 磁场 磁感线

题目编写意图可以参考《教师教学用书》

题目7,建议作为一个小专题让学生去研究。

教学内容分析(建议)-分节

第二节 磁感应强度 磁通量

问题引入

小磁针-检验电荷

-电流元

利用类比法,进行正向迁移。科学建模,比值定义法再次使用,培养学生科学思维;通过演示,培养学生科学探究的基本能力。

教学内容分析(建议)-分节

第二节 磁感应强度 磁通量

磁感应强度B

实验探究B;磁场方向及

定量磁场强度

科学探究, 科学建模,比值定义法再次使用,培养学生科学思维;通过演示,培养学生科学探究的基本能力。

教学内容分析(建议)-分节

第二节 磁感应强度 磁通量

匀强磁场

演示马蹄形磁铁

亥姆霍兹线圈演示

传感器研究磁场

磁场中各点的磁感应强度的大小相等、方向相同,这个磁场叫作匀强磁场。

理想化模型的建立,为学生简化模型研究问题打下基础。培养学生科学思维能力。

教学内容分析(建议)-分节

第二节 磁感应强度 磁通量

磁通量

形象描述磁场强度

磁感线的疏密程度表示了磁场的强弱。在图 13.2-4 中,S 1 和S 2 两处磁感线的疏密不同,这种不同是如何体现的呢?

如果在 S 1 和 S 2 处,在垂直于纸面方向取同样的面积,穿过相同面积磁感线条数多的就密,磁感应强度就大。

设在磁感应强度为 B 的匀强磁场中,有一个与磁场方向垂直的平面,面积为 S(图 13.2-5),我们把 B 与 S 的乘积叫作穿过这个面积的磁通量,简称磁通。用字母 Φ 表示磁通量,则

Φ = BS

垂直面积---不垂直面积(有效面积)

匀强磁场----非匀强磁场(微元法和累积思想)

教学内容分析(建议)-分节

第二节 磁感应强度 磁通量

练习与应用

T1-T3:磁场强度大小的定义式;T3:立体图,(磁通密度)

T4:图像法,安培力与电流的正比关系

定量描述磁场也是从力和能量的两个角度来完成的,作为整个教材的两条主线在此章再次体现出来。

教学内容分析(建议)-分节

第三节 电磁感应现象及应用

演示实验

比较现象,找出共性

划时代的发现

问题引入

1831年,法拉第把两个线圈绕在一个铁环上(图13.3-1),一个线圈接电源,另一个线圈接“电流表”。当给一个线圈通电或断电的瞬间,在另一个线圈上出现了电流。法拉第从中领悟到,“磁生电”是一种在变化、运动的过程中才能出现的效应。法拉第对科学的热爱以及对科学研究持之以恒、坚韧不拔的态度是他获得巨大成就的重要原因之一。

教学内容分析(建议)-分节

第三节 电磁感应现象及应用

观察实验—分析—论证和归纳

产生感应电流的条件

猜想

探究

物理情景

物理问题

猜想,设计探究方案

观察实验

探究问题

归纳推理

形成结论质疑验证

教学内容分析(建议)-分节

第三节 电磁感应现象及应用

电磁感应现象的应用

法拉第发电机

生产、生活中广泛使用的变压器、电磁炉等也是根据电磁感应制造的,互联网技术、移动通讯、航天技术都与之有关,从而开辟了人类社会的电气时代。

教学内容分析(建议)-分节

第三节 电磁感应现象及应用

T1-T3:匀强磁场的物理情景;T4-T5:非匀强磁场的物理情景;T6:分析数学图像。

习题安排由简单到复杂,由文字描述到图像呈现。

教学内容分析(建议)-分节

第四节 电磁波的发现及应用

问题引入

引导学生探求电磁波发现的历史

学生列举电磁波在生产和科技中的应用,引发兴趣

播放视频“捕捉电磁波”

教学内容分析(建议)-分节

第四节 电磁波的发现及应用

麦克斯韦的想法2

电磁现象—磁生电

电磁波理论的产生

麦克斯韦电磁理论

在变化的磁场中放入一个闭合电路,电路里会产生感应电流。这是法拉第发现的电磁感应现象。麦克斯韦进一步想到:既然产生了感应电流,一定是有了电场,它促使导体中的自由电荷做定向运动;即使在变化的磁场中没有闭合电路,同样会在空间产生电场。因此,麦克斯韦认为:这个现象的实质是变化的磁场产生了电场。

麦克斯韦确信自然规律的统一性与和谐性,相信电场与磁场的对称之美。他大胆地假设:变化的电场就像导线中的电流一样,会在空间产生磁场,即变化的电场产生磁场

麦克斯韦的电磁理论是关于电磁场的完整的理论,但是,这个理论不能从当时已有的实验结果中用演绎或归纳的方法得出来。的确,麦克斯韦用数学方法把当时已知的实验定律作了归纳,得到了简洁的、便于数学处理的形式,但是他最大的贡献是作出了两个大胆的猜想(假设)。

教学内容分析(建议)-分节

第四节 电磁波的发现及应用

麦克斯韦电磁场理论。

电磁波

麦克斯韦的创造性思维是科学思维的最活跃因素,物理思维和数学归纳整理结合,发展了研究。赫兹实验是麦克斯韦理论的试金石,是物理学史上具有伟大经典实验,对认识物理世界具有重要作用。感应火花实验及证明了电磁波的存在,又证明了光是电磁波。

赫兹实验

麦克斯韦推断:如果在空间某区域中有周期性变化的电场,那么它就在空间引起周期性变化的磁场;这个变化的磁场又引起新的变化的电场(图13.4-1)。于是,变化的电场和变化的磁场交替产生,由近及远地向周围传播。一个伟大的预言诞生了—— 空间可能存在电磁波

1886年,赫兹通过实验捕捉到了电磁波,证实了麦克斯韦的电磁场理论,为无线电技术的发展开拓了道路。

教学内容分析(建议)-分节

电磁波谱、电磁波的能量与电磁波通信

第四节 电磁波的发现及应用

电磁波谱

新版教材编排直接给出水波的传播规律和物理量之间的关系,类比电磁波。对其进行研究有些强灌的味道。作为通识培训教学处理吧?

电磁波通信

电磁波的能量

按电磁波的波长或频率大小的顺序把它们排列起来,就是电磁波谱。

赫兹实验证实了电磁波的存在,这意味着,电磁场不仅是一种描述方式,而且是真正的物质存在。生活中常用微波炉来加热食物。食物增加的能量是微波给它的。可见,电磁波具有能量。例如,光是一种电磁波——传播着的电磁场,光具有能量。

随着计算机网络的发展和智能手机的出现,负责通话的电信网、广播电视网和互联网相互渗透、相互兼容,逐步整合成为统一的信息通信网络

教学内容分析(建议)-分节

问题引入

热辐射

研究黑体辐射

第五节 能量量子化

随着温度的升高,铁块从发热,再到发光,铁块的颜色也不断发生变化

某种物体能够完全吸收入射的各种波长的电磁波而不发生反射,这种物体就叫作黑体。黑体虽然不反射电磁波,但是却可以向外辐射电磁波。因为黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与它的温度有关,所以,在研究热辐射的规律时,人们特别注意对黑体辐射的研究。

物体中存在着不停运动的带电微粒,带电微粒的振动会产生变化的电磁场,从而产生电磁辐射。于是,人们很自然地要依据热学和电磁学的知识寻求黑体辐射的理论解释。但是,用经典的电磁理论解释黑体辐射的实验规律时遇到了严重的困难。

教学内容分析(建议)-分节

能量子

普朗克作出大胆假设

第五节 能量量子化

振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε 的整数倍。例如,可能是 ε 或 2ε、3ε……这个不可再分的最小能量值 ε叫作能量子,它的大小为

ε = hν

ν是电磁波的频率,h 是一个常量,后人称之为普朗克常量,其值为

h = 6.626 070 15×10 -34 J·s

借助于能量子的假说,普朗克得出了黑体辐射的强度按波长分布的公式,与实验符合得非常好。

光本身就是由一个个不可分割的能量子组成的,频率为ν的光的能量子为 hν,h 为普朗克常量。这些能量子后来被叫作光子。

爱因斯坦的光子说

教学内容分析(建议)-分节

能级

波尔原子模型简介。

第五节 能量量子化

玻尔把“能量是分立的”量子观念引入了原子理论中,提出原子只能处于一系列不连续的能量状态,这些量子化的能量值叫能级。原子的线状光谱的不连续性得以解释。

量子力学的建立。

19 世纪末和 20 世纪初,物理学研究深入到微观世界,发现了电子、质子、中子等微观粒子,而且发现它们的运动规律在很多情况下不能用经典力学来说明。20 世纪 20年代,量子力学建立了,它能够很好地描述微观粒子运动的规律,并在现代科学技术中发挥了重要作用。核能的利用,计算机和智能手机的制造,激光技术等的应用都离不开量子力学。

物理学的每个重大发现都改变人类的自然观、科学观和思维方式,在科学研究中科学家对实验事实进行分析从而提出模型和假设,又回到实验中接受检验,正确的被肯定,经不起检验的被否定,再提新的学说,不断向前发展科学研究。

教学内容分析(建议)-分节

练习与应用

第1、2题通过计算感受能量子

第3题能用能量子解释自然现象,学以致用。

第五节 能量量子化

教学内容分析(建议)-分节

第五节 能量量子化

天眼之父”南仁东诗句“感官安宁,万籁无声。美丽的宇宙太空以它的神秘和绚丽,召唤我们踏过平庸,进入它无垠的广袤”体现了一位科学家的追求与胸怀。

课时建议

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}内容

课时

第1节 磁场 磁感线

2

第2节 磁感应强度 磁通量

2

第3节 电磁感应现象及应用

2

第4节 电磁波的发现及应用

2

第5节 能量量子化

1

章末

2

第十三章 电磁感应与电磁波初步

教材的地位与作用

01

新旧课标对比

02

03

04

目录

05

新旧教材对比

教学内容分析(建议)

课时建议

1、概念进阶角度

Step 01 磁场 磁感线

磁感应强度 磁通量

Step 02 电磁感应现象及应用

Step 03 电磁波的发现和应用

Step 04 能量量子化

B、Φ

B=F/Il、B=Φ/S

电流元、磁通密度

电与磁关系

磁感线

ε、φ、U

ε=ΔΦ/Δt

电磁感应现象的条件

电磁感应的应用

麦克斯韦假设

赫兹实验

电磁波谱

电磁场理论

创造性思维

黑体

能量子假说

光子说

黑体辐射

光量子

教材的地位和作用

2、核心素养的发展:

(1)物理观念方面:

①这一章在机械能和电能的基础上把能量的观念拓展到了电磁领域,把物质的观念也拓展到了电磁场。通过电磁感应进一步丰富了运动与相互作用的观念。

课标要求“通过实验,了解电磁波,知道电磁场的物质性”“通过实例,了解电磁波的应用及其带来的影响”作为必修部分,对这一部分内容没有过高的要求, 本章只用了一节讲述这部分内容,更深入的内容放在了选择性必修第二册。

教材的地位和作用

2、核心素养的发展:

(1)物理观念方面:

②对于电磁波谱这部分内容,要使学生了解不同频率范围的电磁波服从电磁波的共同规律,但因为频率的不同又各自具有某些特性。

本章给出了电磁波的波谱,在电磁波谱图的下方,给出了一些应用在该波段的设备图标和一些实物图标,通俗地展现了电磁波家族各部分成员的一些用途。对电磁波谱的各个组成部分及其应用只作了简要的介绍。通过微波炉等实例说明电磁波具有能量,电磁波是一种物质。

2、核心素养的发展:

(1)物理观念方面:

③通过黑体辐射的实验规律与经典电磁辐射理论的矛盾,引出普朗克的能量量子化假说。普朗克的能量量子化假说向人们揭示了微观世界物质客体运动的一个基本特征,并给出了微观客体能量量子化的最基本的规律。

在此之前,人们都认为由宏观世界过渡到微观世界只不过是物理量的数量变化,而宏观现象所遵从的基本规律则一成不变地适用于微观领域。正是能量量子化第一次冲击了这种传统,成为物理学发展史上一个重大的转折点,具有深刻的意义。

2、核心素养的发展:

(2)科学思维方面:

①磁场和电场都是电磁学的核心内容。磁场,可以通过与电场类比进行教学。如,磁场与电场类比;磁感应强度与电场强度类比;磁感线与电场线类比。有意识地、恰当地运用类比方法,不但有利于学生接受知识,而且有利于发展学生科学思维能力。把学习磁场和电场结合起来,学生在接受“电磁场”这一概念时也比较自然。

磁感应强度、磁感线及磁通量是本章的重要内容,也是学习电磁学知识(如“ 电磁感应”“电磁波”)的基础。

②教材引入电流元的微观模型,帮助学生进一步体会理想化模型的思想方法,逐步提高建模能力。

2、核心素养的发展:

(2)科学思维方面:

③质疑创新。

初中已经介绍了电磁波的内容,但只讲到“变化的电流产生了电磁波”,这一章定性地介绍了麦克斯韦的电磁场理论,使学生认识到:变化的电场和磁场总是相互联系的,形成一个不可分割的统一的电磁场。

本章在此基础上给出了麦克斯韦对电磁波的预言,并通过“做一做”让学生体会赫兹对电磁波预言的证实。这部分内容体现了假说、理论预言、实验证实、质疑创新等科学思维在科学发现中的重要意义。

2、核心素养的发展:

(2)科学思维方面:

③质疑创新。

从静态场的视角去审视(质疑)初中已经学过的电磁场知识,创新性地认识电磁场,是本块内容对学生质疑创新思维的最大贡献。学生对电磁感应、电磁波和量子理论等学习过程中,不仅仅是知识的升华,而是学生思维习惯的升华。认识到对事物的正确的感知不可能一蹴而就,思考问题需更全面、更严谨,经常质疑,格物致知,探寻本真。由此,学生的科学思维、核心素养得以真正发展。

2、核心素养的发展:

(3)科学探究:

①教科书通过实验“探究感应电流产生的条件”,提高学生科学探究的能力。从学生的已有认知出发,在初中学习的基础上提出问题:“切割磁感线是产生感应电流的唯一方法吗?还有其他方法吗?这些方法有什么内在联系?”从而引出电磁感应现象的发现过程——“划时代的发现”。通过法拉第的发现,让学生体会到,“磁生电”是一种在变化、运动的过程中才出现的效应,这也是为什么法拉第用了十年坚持不懈的努力才发现电磁感应现象的原因。为探究“产生感应电流的条件”作了铺垫。

2、核心素养的发展:

(3)科学探究:

②产生感应电流的现象很多,如何找到各种现象的共同规律是重点和难点。教科书通过讨论节前的问题,让学生思考:“切割磁感线时, 磁场没有变化,变化的只有电路ABCD的面积。那么,与磁场相关的哪个物理量发生了变化呢?”因为前面已经学习了磁通量,引导学生提出问题“感应电流的产生是否与磁通量的变化有关呢?”这样,在探究感应电流产生条件时,就不会过于发散。最后,归纳实验现象,说明电磁感应现象的特征是闭合电路中出现了感应电流,条件是穿过闭合电路的磁通量发生变化。

本章的演示实验是最能培养和体现学生高中物理实验素养的;

认真去完成这些实验,必将提高学生的科学探究能力。

2、核心素养的发展:

(4)科学态度与责任:

①电磁感应现象揭示了电与磁相互联系和转化的重要方面,推动了电磁学理论的发展,通过对变化磁场、变化电场的研究,麦克斯韦建立了完整的电磁场理论。教科书先介绍麦克斯韦在理论上预言了电磁波,再介绍赫兹在实验上证实了电磁波的存在,然后介绍电磁波在现代社会生活中的应用,把学生的视野扩展到科学技术给社会生活带来的巨大变化上。

2、核心素养的发展:

(4)科学态度与责任:

②电磁感应现象的发现是电磁学中最重大的发现之一。电磁感应现象的研究使人们从有特殊性的静电场和静磁场的静场课题,进入到变化场的动力学课题。利用电磁感应原理制造的发电机使人类获取了巨大而廉价的电能,为电气化奠定了基础。工业上广泛应用的感应电动机和变压器就是应用电磁感应原理制造的。电磁感应原理在电工技术、电子技术中的应用实例不胜枚举,在电磁测量、自动化技术中也有广泛、重要的应用。

{93296810-A885-4BE3-A3E7-6D5BEEA58F35}主题

课标(2017)

课标(实验)

电磁场与电磁波初步(必修3)

(必修3 共四个主题,另三个主题:静电场、电路及其应用、能源与可持续发展)

课程标准对比-主题

磁场(选修3-1)

电磁感应(选修3-2)

电磁波(选修3-4)

波粒二象性(选修3-5)

磁场 课标(实验版)· 6个知识条目 6个例子

电磁感应主题 课标(实验版)· 4个知识条目 3个例子

电磁振荡和电磁波主题 课标(实验版)· 5个知识条目 1个例子

波粒二象性主题 课标(实验版)· 6个知识条目 1个例子

课标对比-内容要求

电磁场与电磁波初步主题 课标(2019版)· 6个知识条目 3个例子

3.3电磁场与电磁波初步

【内容要求】

3.3.1 能列举磁现象在生产生活中的应用。了解我国古代在磁现象方面的研究成果及其对人类文明的影响。关注与磁相关的现代技术发展。

3.3.2 通过实验,认识磁场。了解磁感应强度,会用磁感线描述磁场。体会物理模型在探索自然规律中的作用。

例1 判断通电直导线和通电线圈周围磁场的方向,用磁感线描绘通电直导线和通电线圈周围的磁场。

电磁场与电磁波初步主题 课标(2019版)· 6个知识条目 3个例子

3.3.3 知道磁通量。通过实验,了解电磁感应现象,了解产生感应电流的条件。知道电磁感应现象的应用及其对现代社会的影响。

例2 收集资科,了解手机无线充电的原理。

3.3.4 通过实验,了解电磁波,知道电磁场的物质性。

3.3.5 通过实例,了解电磁波的应用及其带来的影响。

例3 知道手机和卫星通信等都是电磁波的应用。

电磁场与电磁波初步主题 课标(2019版)· 6个知识条目 3个例子

3.3.6 知道光是一种电磁波。知道光的能量是不连续的。初步了解微观世界的量子化特征。

活动建议

(1)查阅资料,了解我国古代对磁现象的认识和应用及其对人类文明的影响。

(2)查阅资料,了解电磁感应现象的发现过程。

(3)调查电磁波在现代社会中应用的实例。

课标对比-学业要求

主题内容和学业要求

学科核心素养

具体内容

学业要求

物

理

观

念

通过对磁现象、电磁感应现象以及电磁波的认识,了解场的物质性,培养物质观念、运动与相互作用观念、能量观念。通过对磁感应强度、磁通量、感应电流等物理量的描述,完善场的物质观,认识电磁场的基本性质和基本规律。

能用磁感应强度描述磁场的性质。知道电磁场的物质性,能说出电磁感应现象在生产生活中应用的实例,能利用场的性质解释有关电磁波的现象。形成初步的物质观、运动与相互作用观和能量观,并能以此观察和解释简单的自然现象,解决简单的实际问题。

课标对比-学业要求

主题内容和学业要求

学科核心素养

具体内容

学业要求

科

学

思

维

通过类比电场强度建立磁感应强度概念,学习用物理量之比定义新的物理量适用于物质属性或特征、物体运动特征的定义。通过建立磁感线的物理模型,体会物理模型在研究具体问题、探索自然规律中的重要作用。通过类比法比较电场和磁场,体会“以物推物”这种物理学习和科学研究的重要方法。

能用物理量之比定义磁感应强度,掌握用物理量之比定义新物理量的方法。能用磁感线等模型分析磁场中比较简单的问题,并得出结论。在分析和论证过程中,能使用证据说明自己的观点。

?

?

学科核心素养

具体内容

学业要求

科

学

探

究

经历条形磁体、蹄形磁体、通电直导线、通电线圈周围的磁场分布的观察以及描绘,体会显示磁感线的实验方法。经历电磁感应现象的实验观察,以及电磁感应中电流方向的科学探究,强调科学探究过程中对实验现象和实验结果进行仔细观察、分类与归纳,概括实验结果的本质特征,提升学生对实验结果定性分析的能力。

通过认识磁场、描绘磁感线、观察电磁感应现象、了解电磁波等实验,培养科学探究意识,在观察和实验中发现问题、提出合理猜想与假设;通过实验探究产生感应电流的条件,培养实验设计、分析论证、反思评估等能力,并能分析实验中存在的误差,提出减小误差的方法。

课标对比-学业要求

主题内容和学业要求

课标对比-学业要求

主题内容和学业要求

学科核心素养

具体内容

学业要求

科学态度与责任

通过对电磁场和电磁波在科学技术、生产和生活中的应用,认识到电磁学对人类生活和社会发展的影响,关注科学·技术·社会·环境的关系,培养学生解决实际问题的能力。

通过对电磁学相关内容的学习,认识科学对技术的推动作用,体会科技进步对人类生活和社会发展的影响。

新旧教材对比

本章把原教科书选修3-1 第三章磁场的前3 节内容整合成新教科书的前2 节内容,原教科书选修3-2 第四章电磁感应的前2 节内容整合成新教科书的第3 节内容,又增加了2 节内容。

本章既要关注学生在这部分内容的初中基础,又要考虑是必修内容,不能讲得太深,要给选择性必修留有余地。其内容结构如图1所示。

电磁场与电磁波初步是继重力场、电场之后对场的物质性的再认识。从对磁场基本概念的了解,到电磁感应现象的产生,再到电磁波的形成,加深了对场的物质性的进一步认识,初步形成了物质观、运动与相互作用观和能量观,并以此观念解释简单的自然现象,解决简单的实际问题。用与静电场类比的方式,用物理量之比定义磁感应强度的概念,建立磁感线等物理模型,并以此分析研究电荷、电流与磁场的相互作用和规律。对一些规律和现象进行类比,通过实验探究产生感应电流的条件,分析研究电磁感应的相关规律与应用,体会科学实验在物理学发展中的重要作用。电磁理论的发展过程及其影响的历史,充分展示了电磁现象与生产生活的密不可分,并对人类生活和社会发展有着巨大的贡献以及推动作用。

教学内容分析(建议)总论

教学内容分析(建议)-分节

问题引入

爱国主义精神 鼓励学习科学的热情

-第一节 磁场 磁感线

磁现象

通过对比电和磁的相似性,让学生把电和磁联系起来

教学内容分析(建议)-分节

电和磁的联系

-第一节 磁场 磁感线

在18 世纪和19 世纪之交,随着对摩擦生热及热机做功等现象认识的深化,自然界各种运动形式之间存在着相互联系并相互转化的思想,在哲学界和科学界逐渐形成。丹麦物理学家奥斯特相信,电和磁之间应该存在某种联系,并开始了不懈的探索。

当时人们见到的力都沿着物体连线的方向。受这个观念的局限,奥斯特在寻找电和磁的联系时,总是把磁针放在通电导线的延长线上,结果实验均以失败告终。(纵向力)

1820年4月,在一次讲课中,他偶然地把导线放置在一个指南针的上方,通电时磁针转动了(图13.1-1)。这个现象虽然没有引起听众的注意,但却是奥斯特盼望已久的。(“横向作用”)

电流磁效应的演示实验,加深学生的直观认识;

为“安培定则”做好铺垫。

类比方法

磁场

-第一节 磁场 磁感线

磁场尽管看不见,摸不着,但它与电场类似,都是不依赖于我们的感觉而客观存在的物质,并且也都是在跟别的物体发生相互作用时表现出自己的特性。那么,我们如何来形象地描述磁场呢?

正像电荷的相互作用是通过电场发生的,磁体与磁体之间、磁体与通电导体之间,以及通电导体与通电导体之间的相互作用,是通过磁场发生的。

利用类比,培养学生的比较推理能力:实验观察和科学思维结合,促进学生科学探究能力发展,激发兴趣。

抽象

教学内容分析(建议)-分节

教学内容分析(建议)-分节

-第一节 磁场 磁感线

归纳 数形结合思想

磁感线

条形磁体和通电直导线周围细铁屑的分布情况,了解抽象的磁感线。

演示小磁针的指向,体会安培定则,渗透“微元”和“累积”的思想方法,形象思维中蕴含着逻辑思维,培养学生的科学思想方法。

教学内容分析(建议)-分节

-第一节 磁场 磁感线

题目编写意图可以参考《教师教学用书》

题目7,建议作为一个小专题让学生去研究。

教学内容分析(建议)-分节

第二节 磁感应强度 磁通量

问题引入

小磁针-检验电荷

-电流元

利用类比法,进行正向迁移。科学建模,比值定义法再次使用,培养学生科学思维;通过演示,培养学生科学探究的基本能力。

教学内容分析(建议)-分节

第二节 磁感应强度 磁通量

磁感应强度B

实验探究B;磁场方向及

定量磁场强度

科学探究, 科学建模,比值定义法再次使用,培养学生科学思维;通过演示,培养学生科学探究的基本能力。

教学内容分析(建议)-分节

第二节 磁感应强度 磁通量

匀强磁场

演示马蹄形磁铁

亥姆霍兹线圈演示

传感器研究磁场

磁场中各点的磁感应强度的大小相等、方向相同,这个磁场叫作匀强磁场。

理想化模型的建立,为学生简化模型研究问题打下基础。培养学生科学思维能力。

教学内容分析(建议)-分节

第二节 磁感应强度 磁通量

磁通量

形象描述磁场强度

磁感线的疏密程度表示了磁场的强弱。在图 13.2-4 中,S 1 和S 2 两处磁感线的疏密不同,这种不同是如何体现的呢?

如果在 S 1 和 S 2 处,在垂直于纸面方向取同样的面积,穿过相同面积磁感线条数多的就密,磁感应强度就大。

设在磁感应强度为 B 的匀强磁场中,有一个与磁场方向垂直的平面,面积为 S(图 13.2-5),我们把 B 与 S 的乘积叫作穿过这个面积的磁通量,简称磁通。用字母 Φ 表示磁通量,则

Φ = BS

垂直面积---不垂直面积(有效面积)

匀强磁场----非匀强磁场(微元法和累积思想)

教学内容分析(建议)-分节

第二节 磁感应强度 磁通量

练习与应用

T1-T3:磁场强度大小的定义式;T3:立体图,(磁通密度)

T4:图像法,安培力与电流的正比关系

定量描述磁场也是从力和能量的两个角度来完成的,作为整个教材的两条主线在此章再次体现出来。

教学内容分析(建议)-分节

第三节 电磁感应现象及应用

演示实验

比较现象,找出共性

划时代的发现

问题引入

1831年,法拉第把两个线圈绕在一个铁环上(图13.3-1),一个线圈接电源,另一个线圈接“电流表”。当给一个线圈通电或断电的瞬间,在另一个线圈上出现了电流。法拉第从中领悟到,“磁生电”是一种在变化、运动的过程中才能出现的效应。法拉第对科学的热爱以及对科学研究持之以恒、坚韧不拔的态度是他获得巨大成就的重要原因之一。

教学内容分析(建议)-分节

第三节 电磁感应现象及应用

观察实验—分析—论证和归纳

产生感应电流的条件

猜想

探究

物理情景

物理问题

猜想,设计探究方案

观察实验

探究问题

归纳推理

形成结论质疑验证

教学内容分析(建议)-分节

第三节 电磁感应现象及应用

电磁感应现象的应用

法拉第发电机

生产、生活中广泛使用的变压器、电磁炉等也是根据电磁感应制造的,互联网技术、移动通讯、航天技术都与之有关,从而开辟了人类社会的电气时代。

教学内容分析(建议)-分节

第三节 电磁感应现象及应用

T1-T3:匀强磁场的物理情景;T4-T5:非匀强磁场的物理情景;T6:分析数学图像。

习题安排由简单到复杂,由文字描述到图像呈现。

教学内容分析(建议)-分节

第四节 电磁波的发现及应用

问题引入

引导学生探求电磁波发现的历史

学生列举电磁波在生产和科技中的应用,引发兴趣

播放视频“捕捉电磁波”

教学内容分析(建议)-分节

第四节 电磁波的发现及应用

麦克斯韦的想法2

电磁现象—磁生电

电磁波理论的产生

麦克斯韦电磁理论

在变化的磁场中放入一个闭合电路,电路里会产生感应电流。这是法拉第发现的电磁感应现象。麦克斯韦进一步想到:既然产生了感应电流,一定是有了电场,它促使导体中的自由电荷做定向运动;即使在变化的磁场中没有闭合电路,同样会在空间产生电场。因此,麦克斯韦认为:这个现象的实质是变化的磁场产生了电场。

麦克斯韦确信自然规律的统一性与和谐性,相信电场与磁场的对称之美。他大胆地假设:变化的电场就像导线中的电流一样,会在空间产生磁场,即变化的电场产生磁场

麦克斯韦的电磁理论是关于电磁场的完整的理论,但是,这个理论不能从当时已有的实验结果中用演绎或归纳的方法得出来。的确,麦克斯韦用数学方法把当时已知的实验定律作了归纳,得到了简洁的、便于数学处理的形式,但是他最大的贡献是作出了两个大胆的猜想(假设)。

教学内容分析(建议)-分节

第四节 电磁波的发现及应用

麦克斯韦电磁场理论。

电磁波

麦克斯韦的创造性思维是科学思维的最活跃因素,物理思维和数学归纳整理结合,发展了研究。赫兹实验是麦克斯韦理论的试金石,是物理学史上具有伟大经典实验,对认识物理世界具有重要作用。感应火花实验及证明了电磁波的存在,又证明了光是电磁波。

赫兹实验

麦克斯韦推断:如果在空间某区域中有周期性变化的电场,那么它就在空间引起周期性变化的磁场;这个变化的磁场又引起新的变化的电场(图13.4-1)。于是,变化的电场和变化的磁场交替产生,由近及远地向周围传播。一个伟大的预言诞生了—— 空间可能存在电磁波

1886年,赫兹通过实验捕捉到了电磁波,证实了麦克斯韦的电磁场理论,为无线电技术的发展开拓了道路。

教学内容分析(建议)-分节

电磁波谱、电磁波的能量与电磁波通信

第四节 电磁波的发现及应用

电磁波谱

新版教材编排直接给出水波的传播规律和物理量之间的关系,类比电磁波。对其进行研究有些强灌的味道。作为通识培训教学处理吧?

电磁波通信

电磁波的能量

按电磁波的波长或频率大小的顺序把它们排列起来,就是电磁波谱。

赫兹实验证实了电磁波的存在,这意味着,电磁场不仅是一种描述方式,而且是真正的物质存在。生活中常用微波炉来加热食物。食物增加的能量是微波给它的。可见,电磁波具有能量。例如,光是一种电磁波——传播着的电磁场,光具有能量。

随着计算机网络的发展和智能手机的出现,负责通话的电信网、广播电视网和互联网相互渗透、相互兼容,逐步整合成为统一的信息通信网络

教学内容分析(建议)-分节

问题引入

热辐射

研究黑体辐射

第五节 能量量子化

随着温度的升高,铁块从发热,再到发光,铁块的颜色也不断发生变化

某种物体能够完全吸收入射的各种波长的电磁波而不发生反射,这种物体就叫作黑体。黑体虽然不反射电磁波,但是却可以向外辐射电磁波。因为黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与它的温度有关,所以,在研究热辐射的规律时,人们特别注意对黑体辐射的研究。

物体中存在着不停运动的带电微粒,带电微粒的振动会产生变化的电磁场,从而产生电磁辐射。于是,人们很自然地要依据热学和电磁学的知识寻求黑体辐射的理论解释。但是,用经典的电磁理论解释黑体辐射的实验规律时遇到了严重的困难。

教学内容分析(建议)-分节

能量子

普朗克作出大胆假设

第五节 能量量子化

振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε 的整数倍。例如,可能是 ε 或 2ε、3ε……这个不可再分的最小能量值 ε叫作能量子,它的大小为

ε = hν

ν是电磁波的频率,h 是一个常量,后人称之为普朗克常量,其值为

h = 6.626 070 15×10 -34 J·s

借助于能量子的假说,普朗克得出了黑体辐射的强度按波长分布的公式,与实验符合得非常好。

光本身就是由一个个不可分割的能量子组成的,频率为ν的光的能量子为 hν,h 为普朗克常量。这些能量子后来被叫作光子。

爱因斯坦的光子说

教学内容分析(建议)-分节

能级

波尔原子模型简介。

第五节 能量量子化

玻尔把“能量是分立的”量子观念引入了原子理论中,提出原子只能处于一系列不连续的能量状态,这些量子化的能量值叫能级。原子的线状光谱的不连续性得以解释。

量子力学的建立。

19 世纪末和 20 世纪初,物理学研究深入到微观世界,发现了电子、质子、中子等微观粒子,而且发现它们的运动规律在很多情况下不能用经典力学来说明。20 世纪 20年代,量子力学建立了,它能够很好地描述微观粒子运动的规律,并在现代科学技术中发挥了重要作用。核能的利用,计算机和智能手机的制造,激光技术等的应用都离不开量子力学。

物理学的每个重大发现都改变人类的自然观、科学观和思维方式,在科学研究中科学家对实验事实进行分析从而提出模型和假设,又回到实验中接受检验,正确的被肯定,经不起检验的被否定,再提新的学说,不断向前发展科学研究。

教学内容分析(建议)-分节

练习与应用

第1、2题通过计算感受能量子

第3题能用能量子解释自然现象,学以致用。

第五节 能量量子化

教学内容分析(建议)-分节

第五节 能量量子化

天眼之父”南仁东诗句“感官安宁,万籁无声。美丽的宇宙太空以它的神秘和绚丽,召唤我们踏过平庸,进入它无垠的广袤”体现了一位科学家的追求与胸怀。

课时建议

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}内容

课时

第1节 磁场 磁感线

2

第2节 磁感应强度 磁通量

2

第3节 电磁感应现象及应用

2

第4节 电磁波的发现及应用

2

第5节 能量量子化

1

章末

2

同课章节目录

- 第九章 静电场及其应用

- 1 电荷

- 2 库仑定律

- 3 电场 电场强度

- 4 静电的防止与利用

- 第十章 静电场中的能量

- 1 电势能和电势

- 2 电势差

- 3 电势差与电场强度的关系

- 4 电容器的电容

- 5 带电粒子在电场中的运动

- 第十一章 电路及其应用

- 1 电源和电流

- 2 导体的电阻

- 3 实验:导体电阻率的测量

- 4 串联电路和并联电路

- 5 实验:练习使用多用电表

- 第十二章 电能 能量守恒定律

- 1 电路中的能量转化

- 2 闭合电路的欧姆定律

- 3 实验:电池电动势和内阻的测量

- 4 能源与可持续发展

- 第十三章 电磁感应与电磁波初步

- 1 磁场 磁感线

- 2 磁感应强度 磁通量

- 3 电磁感应现象及应用

- 4 电磁波的发现及应用

- 5 能量量子化