四川省威远中学2021届高三上学期第一次月考文综历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 四川省威远中学2021届高三上学期第一次月考文综历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 152.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-10-18 16:43:28 | ||

图片预览

文档简介

威远中学2021届高三上学期第一次月考文综历史

24.1953年,河南安阳股墟附近发掘的165座平民墓中,83座有殉贝。从有些贝的放置位置来看,好像是作为装饰品用的,但是多数含在口中或握在手里,与后世用玉或铜钱随葬的风气相同。这说明当时

A.用贝殉葬是平民特有的社会现象 B.平民的社会地位有了明显的改善

C.贝作为货币成为社会财富的象征 D.人们的审美价值观念进一步提高

25.《公羊传》中对“莒人灭鄫”的解释是:春秋时,鄫国国君立其外孙为继承人,其外孙是莒国国君之子,《春秋》遂书“莒人灭鄫”。对此理解正确的是

A.宗法观念根深蒂固 B.《春秋》记事秉笔直书

C.王位继承制度混乱 D.外戚干政影响深远

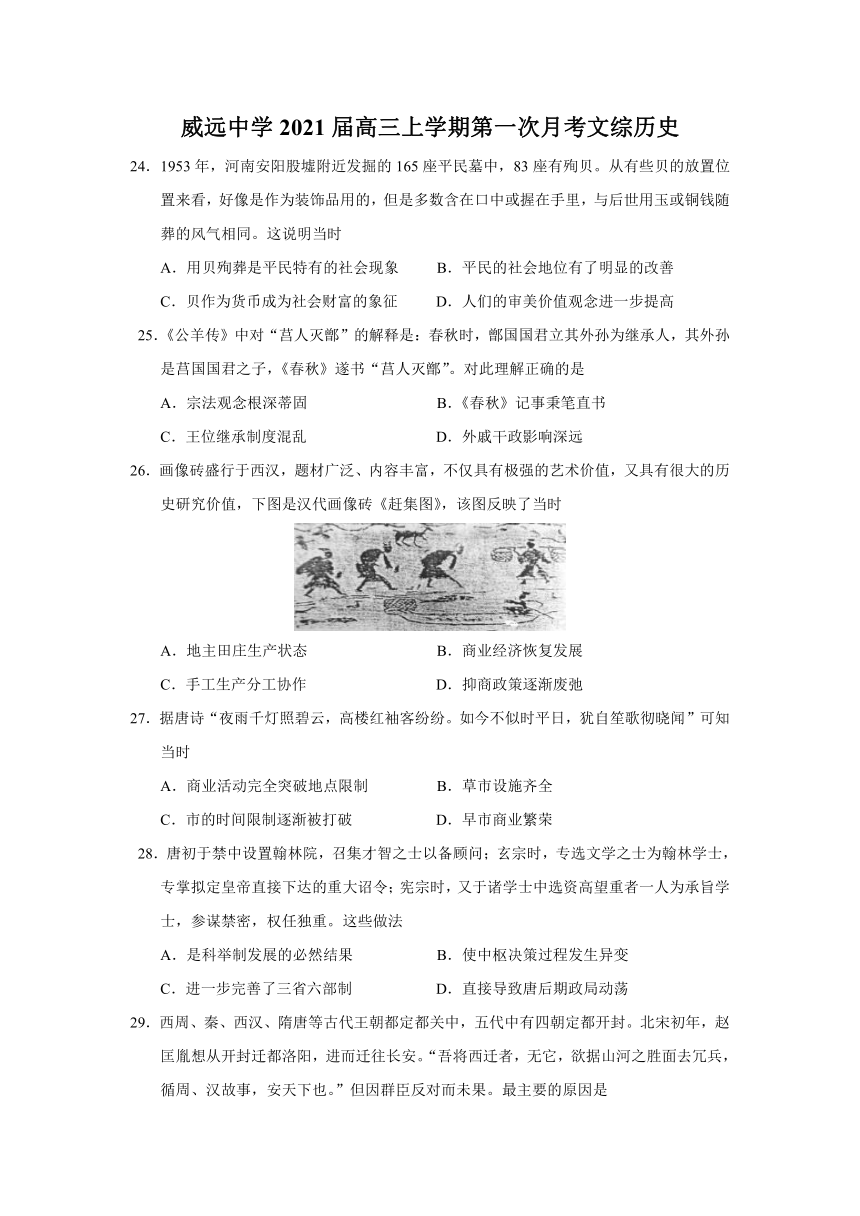

26.画像砖盛行于西汉,题材广泛、内容丰富,不仅具有极强的艺术价值,又具有很大的历史研究价值,下图是汉代画像砖《赶集图》,该图反映了当时

A.地主田庄生产状态 B.商业经济恢复发展

C.手工生产分工协作 D.抑商政策逐渐废弛

27.据唐诗“夜雨千灯照碧云,高楼红袖客纷纷。如今不似时平日,犹自笙歌彻晓闻”可知当时

A.商业活动完全突破地点限制 B.草市设施齐全

C.市的时间限制逐渐被打破 D.早市商业繁荣

28.唐初于禁中设置翰林院,召集才智之士以备顾问;玄宗时,专选文学之士为翰林学士,专掌拟定皇帝直接下达的重大诏令;宪宗时,又于诸学士中选资高望重者一人为承旨学士,参谋禁密,权任独重。这些做法

A.是科举制发展的必然结果 B.使中枢决策过程发生异变

C.进一步完善了三省六部制 D.直接导致唐后期政局动荡

29.西周、秦、西汉、隋唐等古代王朝都定都关中,五代中有四朝定都开封。北宋初年,赵匡胤想从开封迁都洛阳,进而迁往长安。“吾将西迁者,无它,欲据山河之胜面去冗兵,循周、汉故事,安天下也。”但因群臣反对而未果。最主要的原因是

A.开封有更为险峻的地形优势 B.关中的生态恶化导致收入锐减

C.经济形势的变化阻碍了西迁 D.周、汉已成历史,其经验不可靠

30.现存清代刑部档案中保存着大量因“拖欠工钱”“相待刻薄”“工作辛苦”“工钱少”等雇工辞职的记录。据此可知,清代

A.社会奢靡风气盛行 B.人身依附关系松弛

C.政府坚持抑商政策 D.社会矛盾日益尖锐

31.清政府曾严禁商人参预朝廷饷银的汇况业务,1862年却准许户部请求,利用民间票号的资金和汇票解决朝廷饷银的调度问题。这一变化反映出

A.票号成为清政府财政的支柱 B.太平天国运动影响清政府财政运作

C.洋务派控制了国家金融体系 D.清政府利用商人打压外国资本

32.胡兰成在《山河岁月》中评述:“五四时代是个分水岭,从此军阀要过时,国会的花要谢,从曾国藩、李鸿章、张之洞幕府以来的士,从袁世凯训练下来的新兵,都要让给新的知识分子与北伐革命军了。”这表明五四运动

A.改变了国家政权的性质 B.促使社会主导力量发生了变化

C.推翻了北洋军阀的统治 D.冲击辛亥革命以来的民主秩序

33.据张国焘《我的回忆》一书中记载:西安事变的第二天,斯大林便亲自草拟给中共的电报,肯定西安亊变是日本阴谋所制造的,并说在张学良左右和他的军队里暗藏着日本间谍,利用了张的野心,制造了中国的混乱……。对苏联的立场理解正确的是

A.认为西安事变是日本间谍所为 B.苏联准备给张学良军事援助

C.主张中共担负起领导抗日重任 D.敦促中共和平解决西安事变

34.1912年颁发的《中华民国临时约法》是中国宪政史上的里程碑,但却为后人诟病。“因人设法”的做法根本上违背了宪政本意,对此后北洋军阀视宪法为儿戏起到了不好的示例作用。这种评价主要基于《中华民国临时约法》

A.强烈的排满色彩B.缺乏明确反帝要求C.明显的限袁倾向 D.最终成为一纸空文

35.“史实”“史论”“史识”是构成史学的三大要素。史实即历史事实;史论即对历史事件和历史人物的评论;史识即是以科学的史观作指导,来分析大量的史实,然后得出科学的结论。下列对郡县制的叙述属于“史识”的是

A.郡县制开中国单一制国家组织结构先河,影响深远

B.郡县制是中央对地方政权进行管理的制度

C.它分郡县两级,一郡之内又分若干县D.郡守和县令、县长都由皇帝直接任命

40.外交是一个国家综合国力的体现,加强对外交往有利于国家发展和民族振兴。阅读材料,回答问题。(25分)

材料一

朝贡外交是中国古代王朝特有的一种外交体系……自商周以来,中原王朝都一直认为自己居天人之中,是“天朝上国”,凡要与中原王朝建立关系、展开外交者,必须以朝贡方式进行。到了清朝,造就万邦来朝、八方来仪的盛世,并没有其他帝国那种军事的、经济的功利要求。……中国近代(1840—1919)外交转型是中西方文化碰撞的结果,它不是基于晚清社会内部新因素产生与发展的刺激而做出的主动反应,而是晚清政府所做出的被动对策。这个特点决定了中国近代外交转型的发展过程,就是如何处理中国传统外交观念和西方近代外交现念与制度之间关系的过程。尽管晚清外交转型没有能够指导晚清外交奏响胜利的旋律,但在西方近代外交理念与制度的挑战下,在中国形成的近代外交思想还是有着重要的历史地位和价值,这就是:它在一定程度上促使中国步入近代化轨道……

——根据李敏《试论中国近代外交的转型》等文章改编

材料二

中华人民共和国六十年的外交历程,就是冲破各种阻力走向世界,与各种不同类型国家逐步建立友好合作关系的历史。

中华人民共和国成立以来,形成了1949年、1972年和1992年三次与外国建交的高峰(见上图),到20世纪90年代后期,中国外交开始转型,其核心是由普通外交转变为大国外交,由弱势外交转变为强势外交,由消极被动外交转变为积极主动外交。

(1)根据材料一,概括中国古代朝贡外交的特点。结合所学知识评析中国近代外交转型的历史影响。(15分)

(2)根据材料二并结合所学知识回答。请从1949年、1972年和1992年三次与外国建交的高峰中任选一次,分析形成该次建交高峰的国内外因素,并谈谈你对当今中国的外交转型有何建议。(10分)

41.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

有学者认为,资本主义生产方式的建立需要四大要素:一是社会化大生产;二是技术推动;三是充分的商品化经济;四是本国的资本主义萌芽有自己的土壤。明清时期“中国除了技术不够发达外,一切资本主义生产方式建立所需的物质条件都已具备”。

据材料并结合明清时期中国的社会状况,论证上述观点。(对材料中的观点赞成、反对或其他观点均可,应观点明确,史论结合,条理清楚。)(12分)

43.【历史选修】阅读下列材料,回答问题。(15分)

材料

中国古代建筑以木质为主,消防安全是永恒话题。宋代城市火灾增多,故对消防制度进行了完善,除沿用唐代消防法规外,还制定了严密的防火措施,并在厢军中挑选精千军士,建制为专职消防机构军巡铺,汴京城中,“每坊巷三百步许,有军巡铺房一所,铺兵五人”。军士训练严格,黄任心强,主要任务是“夜间巡警”,消除火灾隐患。军巡铺还在“高处砖刷望火楼,楼上有人年望”,一旦发生大灾,这些军士便立即携带天火器具(如水袋、水象、中、麻搭等)奔赴失火地点;同时迅遠上报,该地军政长官“各领军級扑灭”.在扑救中,各支部队配合密切,有的警戒弹压,维持秩序;有的教护,安置受伤居民;有的抢救财产;有的运水灭火,故而“每遇火发扑救,须臾便灭不劳百姓”.宋代对火灾事者的处理比较严厉,并且对失职官员子以治罪。

——摘编自皮音《中国古代消防史语》

(1)根据材料并结合所学知识,概括宋代城市火灾增多的原因。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明宋代消防制度的特点。(7分)

历史 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

C A B C B C B B B D C A

40.(15分)

(1)特点:以天朝上国自居,热衷于形式上的朝贡礼仪;以政治目的为主,忽视军事和经济上的利益要求。(6分,每点3分)

评析:没有改变近代中国屈辱外交的局面;但促进了近代外交理念的转变;指导了外交机构的建立;推进了外交学的发展;客观上促进了中国近代化的历程;加速了西学东渐的进程等。(6分每点2分,答对3点即可)

(2)选答一:中华人民共和国成立初期,帝国主义国家对中国实施经济封锁和外交孤

立;中国实行“一边倒”的对外政策,与苏联等17个国家正式建立了外交关系。(8分)

选答二:20世纪的60、70年代,美苏争霸中美国逐渐处于守势,谋求同中国改善关系。中国恢复联合国合法席位,国际地位提高,中美关系开始正常化。(8分)

选答三:改革开放时期,中国奉行独立自主、不结盟的和平外交政策,发展同各国的友好关系;东欧剧变苏联解体,两极格局终结,一批新国家建立。(8分)

建议:通过外交转型保护国家利益,和平外交,不称霸;为中国的改革开放、和平发展创造良好的外部环境。通过积极外交,通过一路一带,提出中国方案,发出中国声音。(3分)(学生任答1点即可;或答出其它符合题意的建议亦可酌情给分)

41.(12分)

答案:示例一观点:材料观点不正确。(2分)

①封建君主专制空前强化,实行重农抑商、“海禁”和闭关锁国政策。②自然经济占主导地位,自由雇佣劳动力市场不充分。手工工场没有成为当时中国手工业生产的基本形式。商业资本转向购置田产,资金不足。③思想观念落后,文化专制,禁锢了人们的思想,使中国人丧失进取精神。(9分)

综上所述,由于封建制度的阻碍,中国缺乏资本主义发展的资本、劳动力、技术、市场等条件。(1分)

示例二观点:材料观点正确。(2分)

①国家对农民的人身控制减弱,促进了资本主义生产要素的流动。②发达的农业为手工业的发展提供了充足的原材料;手工业生产规模宏大,培养了一批熟练工人;中国城市化进程加快,商业发达;一定的科技优势,四大发明的传播和科技巨著的问世;商业资本异常活跃和全国性市场的形成,充足的货币条件;海外市场的拓展,表明中国是当时世界范围内商业革命的重要组成部分。③明清时,“工商皆本”新思想产生,商人社会地位发生变化。(9分)

综上所述,明清时期中国已具备资本主义发展的资本、劳动力、市场等条件。但由于封建制度的阻碍和西方列强的侵略没能走上发展资本主义的道路。(1分)

解析:材料中的观点是“明清时期‘中国除了技术不够发达外,一切资本主义生产方式建立所需的物质条件都已具备’”,可以认为该观点正确,也可以认为该观点错误,最重要的是做到论从史出、史论结合。如果认为该观点不正确,则从政治、经济、思想文化方面论述中国在当时缺乏资本主义发展的条件;如果认为该观点正确则重点论述中国在这些方面具备的条件。

43.(15分)

(1)原因:宋代商品经济繁荣;城市人口增多、居住稠密;“市”的时空限制被打破;市民文化活跃;建筑材料以木质为主,防火等级不高。(8分,每点2分,答对4点即可)

(2)特点:注重预防;成立专职防火机构,组织严密;防火技术水平高;措施完备;奖惩分明;成效明显。(每点2分,答对3点得7分)

24.1953年,河南安阳股墟附近发掘的165座平民墓中,83座有殉贝。从有些贝的放置位置来看,好像是作为装饰品用的,但是多数含在口中或握在手里,与后世用玉或铜钱随葬的风气相同。这说明当时

A.用贝殉葬是平民特有的社会现象 B.平民的社会地位有了明显的改善

C.贝作为货币成为社会财富的象征 D.人们的审美价值观念进一步提高

25.《公羊传》中对“莒人灭鄫”的解释是:春秋时,鄫国国君立其外孙为继承人,其外孙是莒国国君之子,《春秋》遂书“莒人灭鄫”。对此理解正确的是

A.宗法观念根深蒂固 B.《春秋》记事秉笔直书

C.王位继承制度混乱 D.外戚干政影响深远

26.画像砖盛行于西汉,题材广泛、内容丰富,不仅具有极强的艺术价值,又具有很大的历史研究价值,下图是汉代画像砖《赶集图》,该图反映了当时

A.地主田庄生产状态 B.商业经济恢复发展

C.手工生产分工协作 D.抑商政策逐渐废弛

27.据唐诗“夜雨千灯照碧云,高楼红袖客纷纷。如今不似时平日,犹自笙歌彻晓闻”可知当时

A.商业活动完全突破地点限制 B.草市设施齐全

C.市的时间限制逐渐被打破 D.早市商业繁荣

28.唐初于禁中设置翰林院,召集才智之士以备顾问;玄宗时,专选文学之士为翰林学士,专掌拟定皇帝直接下达的重大诏令;宪宗时,又于诸学士中选资高望重者一人为承旨学士,参谋禁密,权任独重。这些做法

A.是科举制发展的必然结果 B.使中枢决策过程发生异变

C.进一步完善了三省六部制 D.直接导致唐后期政局动荡

29.西周、秦、西汉、隋唐等古代王朝都定都关中,五代中有四朝定都开封。北宋初年,赵匡胤想从开封迁都洛阳,进而迁往长安。“吾将西迁者,无它,欲据山河之胜面去冗兵,循周、汉故事,安天下也。”但因群臣反对而未果。最主要的原因是

A.开封有更为险峻的地形优势 B.关中的生态恶化导致收入锐减

C.经济形势的变化阻碍了西迁 D.周、汉已成历史,其经验不可靠

30.现存清代刑部档案中保存着大量因“拖欠工钱”“相待刻薄”“工作辛苦”“工钱少”等雇工辞职的记录。据此可知,清代

A.社会奢靡风气盛行 B.人身依附关系松弛

C.政府坚持抑商政策 D.社会矛盾日益尖锐

31.清政府曾严禁商人参预朝廷饷银的汇况业务,1862年却准许户部请求,利用民间票号的资金和汇票解决朝廷饷银的调度问题。这一变化反映出

A.票号成为清政府财政的支柱 B.太平天国运动影响清政府财政运作

C.洋务派控制了国家金融体系 D.清政府利用商人打压外国资本

32.胡兰成在《山河岁月》中评述:“五四时代是个分水岭,从此军阀要过时,国会的花要谢,从曾国藩、李鸿章、张之洞幕府以来的士,从袁世凯训练下来的新兵,都要让给新的知识分子与北伐革命军了。”这表明五四运动

A.改变了国家政权的性质 B.促使社会主导力量发生了变化

C.推翻了北洋军阀的统治 D.冲击辛亥革命以来的民主秩序

33.据张国焘《我的回忆》一书中记载:西安事变的第二天,斯大林便亲自草拟给中共的电报,肯定西安亊变是日本阴谋所制造的,并说在张学良左右和他的军队里暗藏着日本间谍,利用了张的野心,制造了中国的混乱……。对苏联的立场理解正确的是

A.认为西安事变是日本间谍所为 B.苏联准备给张学良军事援助

C.主张中共担负起领导抗日重任 D.敦促中共和平解决西安事变

34.1912年颁发的《中华民国临时约法》是中国宪政史上的里程碑,但却为后人诟病。“因人设法”的做法根本上违背了宪政本意,对此后北洋军阀视宪法为儿戏起到了不好的示例作用。这种评价主要基于《中华民国临时约法》

A.强烈的排满色彩B.缺乏明确反帝要求C.明显的限袁倾向 D.最终成为一纸空文

35.“史实”“史论”“史识”是构成史学的三大要素。史实即历史事实;史论即对历史事件和历史人物的评论;史识即是以科学的史观作指导,来分析大量的史实,然后得出科学的结论。下列对郡县制的叙述属于“史识”的是

A.郡县制开中国单一制国家组织结构先河,影响深远

B.郡县制是中央对地方政权进行管理的制度

C.它分郡县两级,一郡之内又分若干县D.郡守和县令、县长都由皇帝直接任命

40.外交是一个国家综合国力的体现,加强对外交往有利于国家发展和民族振兴。阅读材料,回答问题。(25分)

材料一

朝贡外交是中国古代王朝特有的一种外交体系……自商周以来,中原王朝都一直认为自己居天人之中,是“天朝上国”,凡要与中原王朝建立关系、展开外交者,必须以朝贡方式进行。到了清朝,造就万邦来朝、八方来仪的盛世,并没有其他帝国那种军事的、经济的功利要求。……中国近代(1840—1919)外交转型是中西方文化碰撞的结果,它不是基于晚清社会内部新因素产生与发展的刺激而做出的主动反应,而是晚清政府所做出的被动对策。这个特点决定了中国近代外交转型的发展过程,就是如何处理中国传统外交观念和西方近代外交现念与制度之间关系的过程。尽管晚清外交转型没有能够指导晚清外交奏响胜利的旋律,但在西方近代外交理念与制度的挑战下,在中国形成的近代外交思想还是有着重要的历史地位和价值,这就是:它在一定程度上促使中国步入近代化轨道……

——根据李敏《试论中国近代外交的转型》等文章改编

材料二

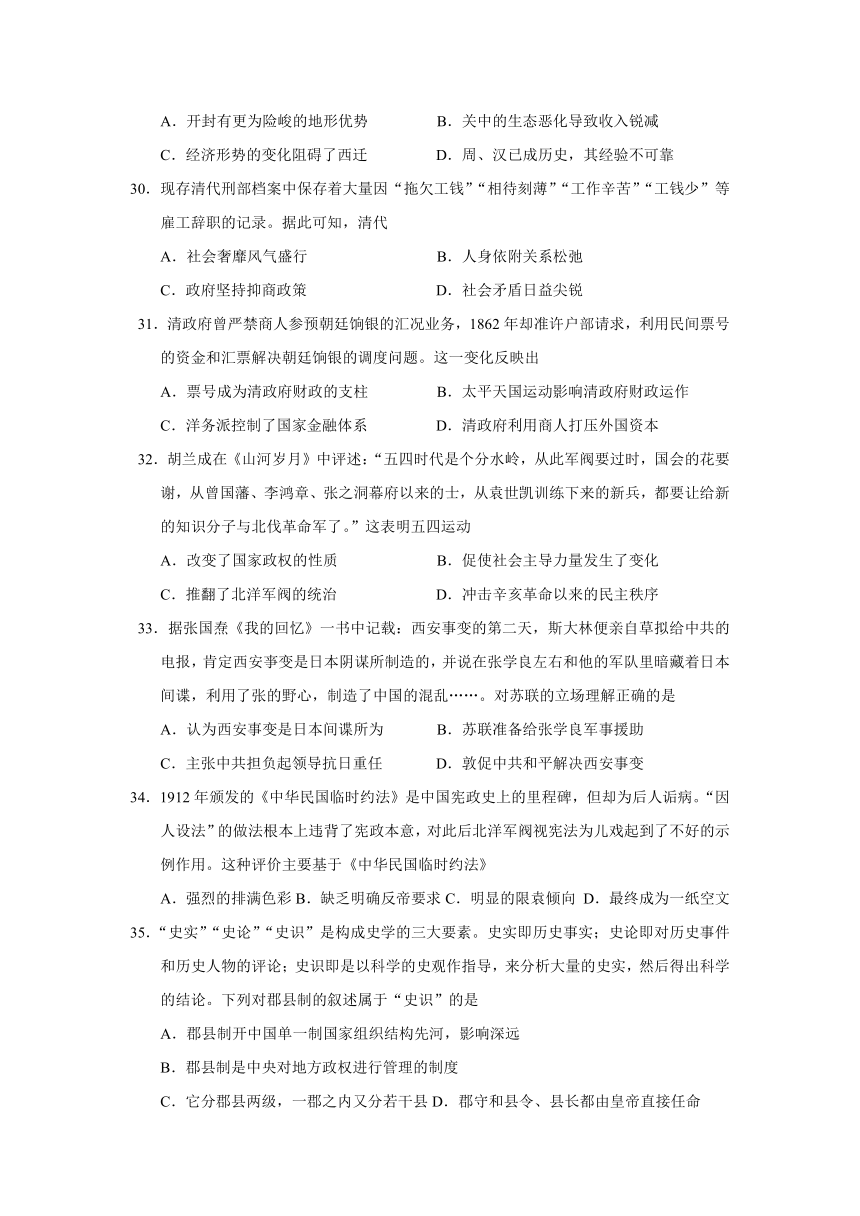

中华人民共和国六十年的外交历程,就是冲破各种阻力走向世界,与各种不同类型国家逐步建立友好合作关系的历史。

中华人民共和国成立以来,形成了1949年、1972年和1992年三次与外国建交的高峰(见上图),到20世纪90年代后期,中国外交开始转型,其核心是由普通外交转变为大国外交,由弱势外交转变为强势外交,由消极被动外交转变为积极主动外交。

(1)根据材料一,概括中国古代朝贡外交的特点。结合所学知识评析中国近代外交转型的历史影响。(15分)

(2)根据材料二并结合所学知识回答。请从1949年、1972年和1992年三次与外国建交的高峰中任选一次,分析形成该次建交高峰的国内外因素,并谈谈你对当今中国的外交转型有何建议。(10分)

41.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

有学者认为,资本主义生产方式的建立需要四大要素:一是社会化大生产;二是技术推动;三是充分的商品化经济;四是本国的资本主义萌芽有自己的土壤。明清时期“中国除了技术不够发达外,一切资本主义生产方式建立所需的物质条件都已具备”。

据材料并结合明清时期中国的社会状况,论证上述观点。(对材料中的观点赞成、反对或其他观点均可,应观点明确,史论结合,条理清楚。)(12分)

43.【历史选修】阅读下列材料,回答问题。(15分)

材料

中国古代建筑以木质为主,消防安全是永恒话题。宋代城市火灾增多,故对消防制度进行了完善,除沿用唐代消防法规外,还制定了严密的防火措施,并在厢军中挑选精千军士,建制为专职消防机构军巡铺,汴京城中,“每坊巷三百步许,有军巡铺房一所,铺兵五人”。军士训练严格,黄任心强,主要任务是“夜间巡警”,消除火灾隐患。军巡铺还在“高处砖刷望火楼,楼上有人年望”,一旦发生大灾,这些军士便立即携带天火器具(如水袋、水象、中、麻搭等)奔赴失火地点;同时迅遠上报,该地军政长官“各领军級扑灭”.在扑救中,各支部队配合密切,有的警戒弹压,维持秩序;有的教护,安置受伤居民;有的抢救财产;有的运水灭火,故而“每遇火发扑救,须臾便灭不劳百姓”.宋代对火灾事者的处理比较严厉,并且对失职官员子以治罪。

——摘编自皮音《中国古代消防史语》

(1)根据材料并结合所学知识,概括宋代城市火灾增多的原因。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明宋代消防制度的特点。(7分)

历史 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

C A B C B C B B B D C A

40.(15分)

(1)特点:以天朝上国自居,热衷于形式上的朝贡礼仪;以政治目的为主,忽视军事和经济上的利益要求。(6分,每点3分)

评析:没有改变近代中国屈辱外交的局面;但促进了近代外交理念的转变;指导了外交机构的建立;推进了外交学的发展;客观上促进了中国近代化的历程;加速了西学东渐的进程等。(6分每点2分,答对3点即可)

(2)选答一:中华人民共和国成立初期,帝国主义国家对中国实施经济封锁和外交孤

立;中国实行“一边倒”的对外政策,与苏联等17个国家正式建立了外交关系。(8分)

选答二:20世纪的60、70年代,美苏争霸中美国逐渐处于守势,谋求同中国改善关系。中国恢复联合国合法席位,国际地位提高,中美关系开始正常化。(8分)

选答三:改革开放时期,中国奉行独立自主、不结盟的和平外交政策,发展同各国的友好关系;东欧剧变苏联解体,两极格局终结,一批新国家建立。(8分)

建议:通过外交转型保护国家利益,和平外交,不称霸;为中国的改革开放、和平发展创造良好的外部环境。通过积极外交,通过一路一带,提出中国方案,发出中国声音。(3分)(学生任答1点即可;或答出其它符合题意的建议亦可酌情给分)

41.(12分)

答案:示例一观点:材料观点不正确。(2分)

①封建君主专制空前强化,实行重农抑商、“海禁”和闭关锁国政策。②自然经济占主导地位,自由雇佣劳动力市场不充分。手工工场没有成为当时中国手工业生产的基本形式。商业资本转向购置田产,资金不足。③思想观念落后,文化专制,禁锢了人们的思想,使中国人丧失进取精神。(9分)

综上所述,由于封建制度的阻碍,中国缺乏资本主义发展的资本、劳动力、技术、市场等条件。(1分)

示例二观点:材料观点正确。(2分)

①国家对农民的人身控制减弱,促进了资本主义生产要素的流动。②发达的农业为手工业的发展提供了充足的原材料;手工业生产规模宏大,培养了一批熟练工人;中国城市化进程加快,商业发达;一定的科技优势,四大发明的传播和科技巨著的问世;商业资本异常活跃和全国性市场的形成,充足的货币条件;海外市场的拓展,表明中国是当时世界范围内商业革命的重要组成部分。③明清时,“工商皆本”新思想产生,商人社会地位发生变化。(9分)

综上所述,明清时期中国已具备资本主义发展的资本、劳动力、市场等条件。但由于封建制度的阻碍和西方列强的侵略没能走上发展资本主义的道路。(1分)

解析:材料中的观点是“明清时期‘中国除了技术不够发达外,一切资本主义生产方式建立所需的物质条件都已具备’”,可以认为该观点正确,也可以认为该观点错误,最重要的是做到论从史出、史论结合。如果认为该观点不正确,则从政治、经济、思想文化方面论述中国在当时缺乏资本主义发展的条件;如果认为该观点正确则重点论述中国在这些方面具备的条件。

43.(15分)

(1)原因:宋代商品经济繁荣;城市人口增多、居住稠密;“市”的时空限制被打破;市民文化活跃;建筑材料以木质为主,防火等级不高。(8分,每点2分,答对4点即可)

(2)特点:注重预防;成立专职防火机构,组织严密;防火技术水平高;措施完备;奖惩分明;成效明显。(每点2分,答对3点得7分)

同课章节目录