人教高中语文必修二1.1《荷塘月色》课件(34张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教高中语文必修二1.1《荷塘月色》课件(34张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-10-19 09:11:31 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

自李唐来,世人甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

——周敦颐《爱莲说》

举杯邀明月,对影成三人。

——李白

《月下独酌四首·其一》

荷塘月色

朱自清

作者简介

朱自清(1898—1948),原名自华,字佩弦,号秋实。祖籍浙江绍兴,1898年生于江苏东海。1903年随家定居扬州,所以自称“我是扬州人”。

幼年受士大夫家庭的传统教育,1916年考入北京大学预科班,次年改名“自清”入哲学系学习。1920年毕业后在江、浙一带的中学任教,极受欢迎。1925年任清华大学中文系教授。1931—1932年在英国伦敦学语言学及英国文学,回国后仍在清华大学任教授并兼中文系主任。1948年8月病逝于北京。

著有《朱自清全集》。代表作品:长诗《毁灭》、诗集《踪迹》、散文《背影》

等。

1948年6月18日,朱自清在拒绝“美援”和“美援面粉”的声明上签名。

6月19日平津各大报纸刊登朱自清等一百一十名教师签名的严正声明。

1948年8月12日,朱自清因病医治无效不幸逝世。

月下荷塘

题解

荷塘:指朱自清先生当时任教的北京清华大学清华园里的荷花池,是本文所要描绘的特定处所。

月色:月光。点明了时间,是一个有月亮的夜晚。月色是文章描绘的中心,它是作者心目中向往、追求的和谐宁静的境界。

整体把握

1、学生总结每个自然段的内容。

第1段??独游荷塘的时候、地点和缘由。

(心境:“颇不宁静”)?

第2段??通往荷塘的小路、树木、月色。?

第3段??行在小路时的感受。?

第4段??荷塘美丽的景色。?

第5段??流泻的月光,塘中的月色。?

第6段??荷塘四周的景物。(在月下观察、感受到的)?

第7-9段??联想古代江南采莲的旧俗。?

第10段??在思乡与遐想中踱回家门。?

从写景状物的角度上看,第4—6段显然是文章的主体内容,应归为一部分。前三段,写夜赏的缘由。7、8两段,由现实写及想象中古时候的旧俗,突转一笔(回到家门)收束全篇。

这样分析,全文可以分为三部分:

第一部分(第1—3段)写“观荷缘起”(情)

第二部分(第4—6段)写“荷塘月色”(景)

第三部分(第7—10段)写“月下遐思”(情)

2、综合、归纳。

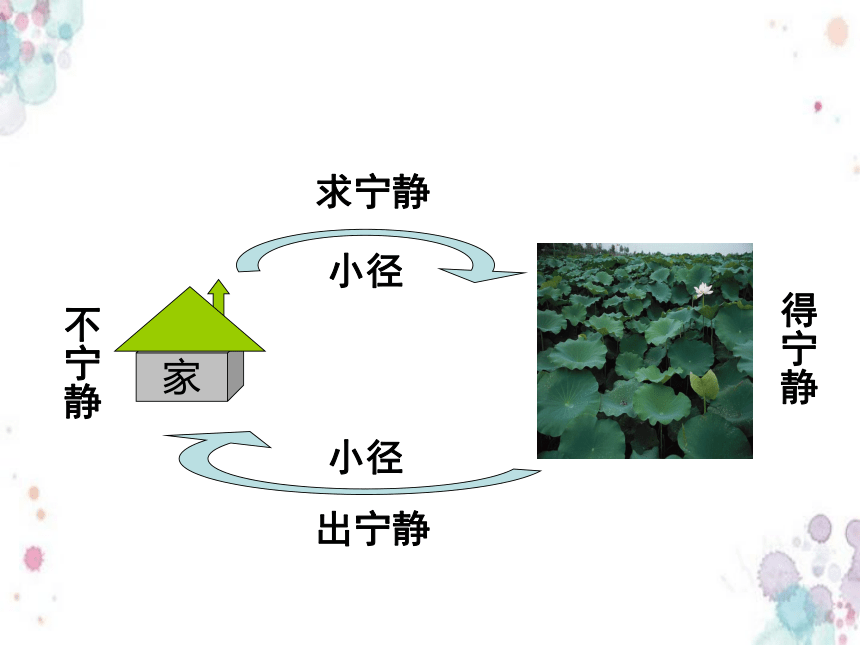

家

小径

求宁静

不宁静

得宁静

出宁静

小径

荷塘月色

第一大段落

(不宁静→静)

第二大段落

(静→受干扰)

第三大段落

(由想象的动态作结)

第一段:月夜前往荷塘的缘由

第二段:前往荷塘的小路景物

第三段:心境的转折─由不宁静渐渐平静而自由,方可仔细观察荷塘的夜景

第四段:以极细腻的文笔描写荷叶、荷花、及微风吹拂过荷塘的景象

第五段:月光下荷塘的景象与气氛

第六段:荷塘四周的景物,再以蝉和蛙的吵闹作一转折

第七段:由荷塘的色联想到江南采时的流风余韵,热闹喧哗的场景与此时幽静荷塘形成对比。

第八段:由江南采莲想到家乡而行至家门口,迎接他的仍是一片寂静。

3.文章结构表

明线:游踪(外结构)

暗线:情感(内结构)

出家门

踱小路

观荷塘

赏四周

不宁静

寻宁静

得宁静

失宁静

淡淡的哀愁

淡淡的喜悦

文章结构

月下的荷塘

弥望

田田

出水很高

(比喻)

零星点缀(拟人、比喻)

缕缕

(通感)

颤动(比喻、拟人)

看不见的

脉脉

静

动

幽雅宁静

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

荷叶

荷花

荷香

荷波

流水

写景详解

荷塘上的月色

(

)

(

)

月光

月影

如流水

静静地泻薄薄的青雾浮起

叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦

灌木的黑影

杨柳的倩影

光和影的和谐像名曲

虽是满月,却有一层淡淡的云

实

虚

实

虚

朦胧优雅

第五段

荷塘的四面

远远近近

高高低低

阴阴的

乍看像烟雾般

整体的风光

杨柳

树梢

远山

树缝

灯光

树上

蝉声

水里

蛙声

由远及近、由静及动

第六段

叶:

田田

上

静

1、

月下荷塘

花:

多姿

香:

缕缕

波:

凝碧

素淡宁静

→

→

动

2、塘上月色

月光:

泻

青雾:

浮

洗

叶花:

月影:

和谐

朦胧和谐

(正面描写)

(侧面烘托)

3、四周景色

树色、树姿

树梢、远山

树缝、灯光

蝉鸣、蛙声

静

清幽热闹

→

动

下

句子赏析

1、怎样理解“这几天心理颇不宁静”?

一般都认为,这句是“文眼”确立了全文的感情基调。所谓“文眼”,是我国散文创作的经验总结。古人说“揭全文之指,或在片首,或在片中,或在片末。”散文有“眼”,意境才会有虚实,题旨才会有隐现。起首句“心里颇不宁静”,是“立片言以居要,乃一篇之警策”的“片言”,后三句紧接着由此自然地破题,点出“荷塘”与“月色”。因为“心里颇不宁静”,才想起荷塘,继而夜游荷塘。这个“文眼”安在片首、如一锤定音,为全文定下了抒情的基调。

关于朱自清心情“不宁静”的原因,有人认为是源于对蒋介石4.12反革命政变的愤懑;也有人认为是源于作者的思乡之情,因为结尾作者说“这令我到底惦着江南了”;还有人认为源于作者作为一名小资产阶级知识分子面对人生十字路口而产生的苦闷、彷徨;甚至还有人根据一些史料,认为朱自清的’不宁静’是源于家庭生活的不和谐;如此等等。

在这个问题上,没有必要规定一个权威性的惟一答案。而且也正因为如此,《荷塘月色》将成为一首耐读的朦胧诗,过去、今天和未来的每一位读者会因年龄、阅历、所处时代等等因素,而从同一篇《荷塘月色》中读出属于自己的一片荷塘月色。

2、怎样理解“我且受用这无边的荷香月色好了”?

①在行文上,这是一个过渡句,提挈下文重笔写荷塘月色。它与第2自然段有什么关系,则容易被忽略。这句是对“去荷塘”文字的一个接续,2、3段便浑成一体了(再次证明第3段并非“游离”出来的段落)。

②这一句感情上起了变化,作者没有陷入哀愁的泥淖不能自拔。他要追寻美来自慰,反映了不满现实而又幻想超脱现实的心态。

3、“我爱热闹,也爱冷静;爱群居,也爱独处。”是不是有点矛盾?

这里作者实际上强调的是“冷静”和“独处”,因为“我爱热闹,也爱冷静;爱群居,也爱独处。”重点还是在后面的“冷静”和“独处”。用平时的热闹来反衬现在的冷静,用平时的群居来反衬现在的独处。因为接下来后面有一句“这是独处的妙处”。

4、第四段说“这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电一般,霎时传过荷塘的那边去了”。既然只有“一丝”,为什么会“像闪电一般”呢?

这里的“一丝”既指程度很轻,也指速度很快,稍不注意,就闪过去了。所以,“像闪电一般”。

8、第五段,写月光用“泻”不用“照”“铺”,其好处是什么??

?

“泻”是承上面比喻句“如流水一般”而来的,

“泻”字有向下倾的势态。“照”和“铺”字就没有这样的审美效果。

5、“叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙”,为什么作者要用裙来比喻叶子呢?

荷叶和舞女的裙子都很柔美。句中有’亭亭’二字。舞女的裙,有一种舒展、旋转的动感,很美。荷叶本来是静的,但作者想像它是动的,是舞女的裙。这是以虚写实,以动写静。

另外还有一些比喻,如:描写荷花的“袅娜”、“羞涩”、“明珠”、“星星”等词语,还有“月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里”等

本体

喻体

原句

相似点

荷叶

白花

(荷花)

清香

舞女的裙

一粒粒

的明珠

碧天里

的星星

渺茫的

歌声

……

……

……

……

裙与叶子自然舒展的形态

很相似

月光下,白色荷

花与一粒粒的明珠相似

白花在绿丛中隐约闪烁与

碧天的星星相似

渺茫的歌声和微风中荷香的

断断续续,若有若无

6、“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声的似的。”作者在写荷花的香味,怎么又突然写到歌声了?

这是一种特殊的比喻,钱钟书先生把它叫做“通感”。举几个例子来说明:宋代词人秦观有词曰“自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁”。梦与花互比,愁与雨互喻。

其实,通感并不仅仅在文学作品中才被使用,实际上日常用语中,也常常有通感。

比如,说某位同学脸上都呈现出甜美的笑容。可是,你们决不认为我是在说你们的笑脸是抹了糖的吧!

艺术表现手法

通感是一种特殊的修辞。通感是把人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)通过比喻或形容词沟通起来的修辞方式。通感就是移觉。例:

(1)她笑得很甜。(视觉转为味觉)

(2)人靓歌甜。

(听觉转为味觉)

(3)微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。(嗅觉转为听觉)

(4)塘中的月色并不均匀;但光和影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。(视觉转为听觉)

1、通感

2、叠词的使用

远远近近

高高低低

写出了树的错落有致,既开阔又有立体

感,用语言平实自然。

重重

阴阴

隐隐约约

传神地描述出特定环境中的景物特点,不仅写出了树木之多,而且加强了夜色的浓重气氛。

叠词叠字的运用,不仅传神地描写了事物的特征,而且照应了第二段中”蓊蓊郁郁”的树,”阴森森”的小路,读起来节奏鲜明,富有音乐美。

3、写景的特点

第一

,融情入景,情景交融。作者将自己此时的感情巧妙的融入到对眼前景物的描绘之中,收到了情景交融的效果。

第二,抓静态与动态的结合,把荷塘写“活”。而且作者笔下的景物都是“动”的,“静”不过是动的瞬间表现,动与静相互衬托,表现出各自不同的美。

第三,抓虚实的结合,写出了散文的神韵。作者通过想象和联想所描绘出来的景物的特点就是“虚”。对眼前景物客观特点的描绘就是“实”

月光下的荷塘

荷塘上的月色

荷塘

荷叶

荷花

荷香

荷波

流水

月光

月影

光与影

曲曲折折

田田

亭亭的舞女的裙

袅娜

羞涩

星星

明珠

美人

远处高楼上渺茫的歌声

闪电

凝碧

脉脉

泻

浮

洗

笼

画

梵阿玲上奏着的名曲

(素淡

宁静)

(朦胧

柔和)

4、作者对景物的描写

《荷塘月色》是中国文学家朱自清任教清华大学时所写的一篇散文,因收入中学语文教材而广为人知,是现代抒情散文的名篇。

文章写了荷塘月色美丽的景象,含蓄而又委婉地抒发了作者不满现实,渴望自由,想超脱现实而又不能的复杂的思想感情,为后人留下了旧中国正直知识分子在苦难中徘徊前进的足迹。寄托了作者一种向往于未来的政治思想,也寄托了作者对荷塘月色的喜爱之情。

“他的作品一开始就建立了一种纯正朴实的新鲜作风。”

——李广田

朱自清的散文仍能够满贮着那一种诗意……以江北人的坚忍的头脑,能写出江南风景似的秀丽……

——郁达夫

他文如其人,风华从朴素出来,幽默从忠厚出来,腴厚从平淡出来。

——杨振声

朱文心境温厚,节奏舒缓,文字清淡,绝少瑰丽,炽热,悲壮,奇拔的境界,所以咀嚼之余,总有一点中年人的味道。

——余光中

众人评朱自清散文:

拓展延伸

近春园(朱自清《荷塘月色》原址)

自李唐来,世人甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

——周敦颐《爱莲说》

举杯邀明月,对影成三人。

——李白

《月下独酌四首·其一》

荷塘月色

朱自清

作者简介

朱自清(1898—1948),原名自华,字佩弦,号秋实。祖籍浙江绍兴,1898年生于江苏东海。1903年随家定居扬州,所以自称“我是扬州人”。

幼年受士大夫家庭的传统教育,1916年考入北京大学预科班,次年改名“自清”入哲学系学习。1920年毕业后在江、浙一带的中学任教,极受欢迎。1925年任清华大学中文系教授。1931—1932年在英国伦敦学语言学及英国文学,回国后仍在清华大学任教授并兼中文系主任。1948年8月病逝于北京。

著有《朱自清全集》。代表作品:长诗《毁灭》、诗集《踪迹》、散文《背影》

等。

1948年6月18日,朱自清在拒绝“美援”和“美援面粉”的声明上签名。

6月19日平津各大报纸刊登朱自清等一百一十名教师签名的严正声明。

1948年8月12日,朱自清因病医治无效不幸逝世。

月下荷塘

题解

荷塘:指朱自清先生当时任教的北京清华大学清华园里的荷花池,是本文所要描绘的特定处所。

月色:月光。点明了时间,是一个有月亮的夜晚。月色是文章描绘的中心,它是作者心目中向往、追求的和谐宁静的境界。

整体把握

1、学生总结每个自然段的内容。

第1段??独游荷塘的时候、地点和缘由。

(心境:“颇不宁静”)?

第2段??通往荷塘的小路、树木、月色。?

第3段??行在小路时的感受。?

第4段??荷塘美丽的景色。?

第5段??流泻的月光,塘中的月色。?

第6段??荷塘四周的景物。(在月下观察、感受到的)?

第7-9段??联想古代江南采莲的旧俗。?

第10段??在思乡与遐想中踱回家门。?

从写景状物的角度上看,第4—6段显然是文章的主体内容,应归为一部分。前三段,写夜赏的缘由。7、8两段,由现实写及想象中古时候的旧俗,突转一笔(回到家门)收束全篇。

这样分析,全文可以分为三部分:

第一部分(第1—3段)写“观荷缘起”(情)

第二部分(第4—6段)写“荷塘月色”(景)

第三部分(第7—10段)写“月下遐思”(情)

2、综合、归纳。

家

小径

求宁静

不宁静

得宁静

出宁静

小径

荷塘月色

第一大段落

(不宁静→静)

第二大段落

(静→受干扰)

第三大段落

(由想象的动态作结)

第一段:月夜前往荷塘的缘由

第二段:前往荷塘的小路景物

第三段:心境的转折─由不宁静渐渐平静而自由,方可仔细观察荷塘的夜景

第四段:以极细腻的文笔描写荷叶、荷花、及微风吹拂过荷塘的景象

第五段:月光下荷塘的景象与气氛

第六段:荷塘四周的景物,再以蝉和蛙的吵闹作一转折

第七段:由荷塘的色联想到江南采时的流风余韵,热闹喧哗的场景与此时幽静荷塘形成对比。

第八段:由江南采莲想到家乡而行至家门口,迎接他的仍是一片寂静。

3.文章结构表

明线:游踪(外结构)

暗线:情感(内结构)

出家门

踱小路

观荷塘

赏四周

不宁静

寻宁静

得宁静

失宁静

淡淡的哀愁

淡淡的喜悦

文章结构

月下的荷塘

弥望

田田

出水很高

(比喻)

零星点缀(拟人、比喻)

缕缕

(通感)

颤动(比喻、拟人)

看不见的

脉脉

静

动

幽雅宁静

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

荷叶

荷花

荷香

荷波

流水

写景详解

荷塘上的月色

(

)

(

)

月光

月影

如流水

静静地泻薄薄的青雾浮起

叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦

灌木的黑影

杨柳的倩影

光和影的和谐像名曲

虽是满月,却有一层淡淡的云

实

虚

实

虚

朦胧优雅

第五段

荷塘的四面

远远近近

高高低低

阴阴的

乍看像烟雾般

整体的风光

杨柳

树梢

远山

树缝

灯光

树上

蝉声

水里

蛙声

由远及近、由静及动

第六段

叶:

田田

上

静

1、

月下荷塘

花:

多姿

香:

缕缕

波:

凝碧

素淡宁静

→

→

动

2、塘上月色

月光:

泻

青雾:

浮

洗

叶花:

月影:

和谐

朦胧和谐

(正面描写)

(侧面烘托)

3、四周景色

树色、树姿

树梢、远山

树缝、灯光

蝉鸣、蛙声

静

清幽热闹

→

动

下

句子赏析

1、怎样理解“这几天心理颇不宁静”?

一般都认为,这句是“文眼”确立了全文的感情基调。所谓“文眼”,是我国散文创作的经验总结。古人说“揭全文之指,或在片首,或在片中,或在片末。”散文有“眼”,意境才会有虚实,题旨才会有隐现。起首句“心里颇不宁静”,是“立片言以居要,乃一篇之警策”的“片言”,后三句紧接着由此自然地破题,点出“荷塘”与“月色”。因为“心里颇不宁静”,才想起荷塘,继而夜游荷塘。这个“文眼”安在片首、如一锤定音,为全文定下了抒情的基调。

关于朱自清心情“不宁静”的原因,有人认为是源于对蒋介石4.12反革命政变的愤懑;也有人认为是源于作者的思乡之情,因为结尾作者说“这令我到底惦着江南了”;还有人认为源于作者作为一名小资产阶级知识分子面对人生十字路口而产生的苦闷、彷徨;甚至还有人根据一些史料,认为朱自清的’不宁静’是源于家庭生活的不和谐;如此等等。

在这个问题上,没有必要规定一个权威性的惟一答案。而且也正因为如此,《荷塘月色》将成为一首耐读的朦胧诗,过去、今天和未来的每一位读者会因年龄、阅历、所处时代等等因素,而从同一篇《荷塘月色》中读出属于自己的一片荷塘月色。

2、怎样理解“我且受用这无边的荷香月色好了”?

①在行文上,这是一个过渡句,提挈下文重笔写荷塘月色。它与第2自然段有什么关系,则容易被忽略。这句是对“去荷塘”文字的一个接续,2、3段便浑成一体了(再次证明第3段并非“游离”出来的段落)。

②这一句感情上起了变化,作者没有陷入哀愁的泥淖不能自拔。他要追寻美来自慰,反映了不满现实而又幻想超脱现实的心态。

3、“我爱热闹,也爱冷静;爱群居,也爱独处。”是不是有点矛盾?

这里作者实际上强调的是“冷静”和“独处”,因为“我爱热闹,也爱冷静;爱群居,也爱独处。”重点还是在后面的“冷静”和“独处”。用平时的热闹来反衬现在的冷静,用平时的群居来反衬现在的独处。因为接下来后面有一句“这是独处的妙处”。

4、第四段说“这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电一般,霎时传过荷塘的那边去了”。既然只有“一丝”,为什么会“像闪电一般”呢?

这里的“一丝”既指程度很轻,也指速度很快,稍不注意,就闪过去了。所以,“像闪电一般”。

8、第五段,写月光用“泻”不用“照”“铺”,其好处是什么??

?

“泻”是承上面比喻句“如流水一般”而来的,

“泻”字有向下倾的势态。“照”和“铺”字就没有这样的审美效果。

5、“叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙”,为什么作者要用裙来比喻叶子呢?

荷叶和舞女的裙子都很柔美。句中有’亭亭’二字。舞女的裙,有一种舒展、旋转的动感,很美。荷叶本来是静的,但作者想像它是动的,是舞女的裙。这是以虚写实,以动写静。

另外还有一些比喻,如:描写荷花的“袅娜”、“羞涩”、“明珠”、“星星”等词语,还有“月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里”等

本体

喻体

原句

相似点

荷叶

白花

(荷花)

清香

舞女的裙

一粒粒

的明珠

碧天里

的星星

渺茫的

歌声

……

……

……

……

裙与叶子自然舒展的形态

很相似

月光下,白色荷

花与一粒粒的明珠相似

白花在绿丛中隐约闪烁与

碧天的星星相似

渺茫的歌声和微风中荷香的

断断续续,若有若无

6、“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声的似的。”作者在写荷花的香味,怎么又突然写到歌声了?

这是一种特殊的比喻,钱钟书先生把它叫做“通感”。举几个例子来说明:宋代词人秦观有词曰“自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁”。梦与花互比,愁与雨互喻。

其实,通感并不仅仅在文学作品中才被使用,实际上日常用语中,也常常有通感。

比如,说某位同学脸上都呈现出甜美的笑容。可是,你们决不认为我是在说你们的笑脸是抹了糖的吧!

艺术表现手法

通感是一种特殊的修辞。通感是把人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)通过比喻或形容词沟通起来的修辞方式。通感就是移觉。例:

(1)她笑得很甜。(视觉转为味觉)

(2)人靓歌甜。

(听觉转为味觉)

(3)微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。(嗅觉转为听觉)

(4)塘中的月色并不均匀;但光和影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。(视觉转为听觉)

1、通感

2、叠词的使用

远远近近

高高低低

写出了树的错落有致,既开阔又有立体

感,用语言平实自然。

重重

阴阴

隐隐约约

传神地描述出特定环境中的景物特点,不仅写出了树木之多,而且加强了夜色的浓重气氛。

叠词叠字的运用,不仅传神地描写了事物的特征,而且照应了第二段中”蓊蓊郁郁”的树,”阴森森”的小路,读起来节奏鲜明,富有音乐美。

3、写景的特点

第一

,融情入景,情景交融。作者将自己此时的感情巧妙的融入到对眼前景物的描绘之中,收到了情景交融的效果。

第二,抓静态与动态的结合,把荷塘写“活”。而且作者笔下的景物都是“动”的,“静”不过是动的瞬间表现,动与静相互衬托,表现出各自不同的美。

第三,抓虚实的结合,写出了散文的神韵。作者通过想象和联想所描绘出来的景物的特点就是“虚”。对眼前景物客观特点的描绘就是“实”

月光下的荷塘

荷塘上的月色

荷塘

荷叶

荷花

荷香

荷波

流水

月光

月影

光与影

曲曲折折

田田

亭亭的舞女的裙

袅娜

羞涩

星星

明珠

美人

远处高楼上渺茫的歌声

闪电

凝碧

脉脉

泻

浮

洗

笼

画

梵阿玲上奏着的名曲

(素淡

宁静)

(朦胧

柔和)

4、作者对景物的描写

《荷塘月色》是中国文学家朱自清任教清华大学时所写的一篇散文,因收入中学语文教材而广为人知,是现代抒情散文的名篇。

文章写了荷塘月色美丽的景象,含蓄而又委婉地抒发了作者不满现实,渴望自由,想超脱现实而又不能的复杂的思想感情,为后人留下了旧中国正直知识分子在苦难中徘徊前进的足迹。寄托了作者一种向往于未来的政治思想,也寄托了作者对荷塘月色的喜爱之情。

“他的作品一开始就建立了一种纯正朴实的新鲜作风。”

——李广田

朱自清的散文仍能够满贮着那一种诗意……以江北人的坚忍的头脑,能写出江南风景似的秀丽……

——郁达夫

他文如其人,风华从朴素出来,幽默从忠厚出来,腴厚从平淡出来。

——杨振声

朱文心境温厚,节奏舒缓,文字清淡,绝少瑰丽,炽热,悲壮,奇拔的境界,所以咀嚼之余,总有一点中年人的味道。

——余光中

众人评朱自清散文:

拓展延伸

近春园(朱自清《荷塘月色》原址)