广西钦州四中2020-2021学年高一10月月考历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 广西钦州四中2020-2021学年高一10月月考历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 175.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-10-18 20:11:18 | ||

图片预览

文档简介

广西钦州市第四中学2020年秋季学期高一年级历史10月月考测试卷

一.选择题(共25小题,满分50分,每小题2分)

1.周朝的宗法分封制,使得国王与诸侯之间形成一种以嫡庶姻亲为基础、处于统一王国版图之内、由封建权利和义务结合起来的大小封建领主之间的关系。据此可知,周代宗法分封制( )

A.催生了君主专制制度B.推动了血缘政治形成

C.发展了国家治理模式D.形成了大一统新局面

2.西周时期,伯禽被分封为鲁国诸侯,他死后,其子不能自动继承为鲁公,而是必须回到宗周,由天子进行新的策命礼,称作“承嗣再命”。这一做法( )

A.确保了宗法制度的长期稳定 B.旨在维护周天子的政治权威

C.侧重于巩固贵族的等级特权 D.保障了西周分封制度的持久

3.汉文帝时多次训诫百官要劝课农桑,并连续下诏减轻民众负担,让群臣对百姓鳏寡孤独穷乏之人举行赈贷。这些做法( )

A.为之后的国力强盛奠定基础 B.使儒学成为统治思想

C.有利于打击地方诸侯国势力 D.加强了君主专制制度

4.认为自然界和人类社会是统一体,人类社会应比照天的意志和特征行事,天的意志和特征通过阴阳、五行体现;“刑狱时令”,“灾异赦宥”。提出以上的观点的思想家是( )

A.孔子 B.孟子 C.董仲舒 D.王阳明

5.汉武帝以后,几乎所有的奏书、诏令皆征引儒学经典,以为根据。在法律条文缺疏的情况下,经义就成为决疑断案的准绳。这反映出当时( )

A.儒学影响国家政治生活B.儒学成为传统文化主流

C.儒学成为官吏选拔标准D.统治者推动儒学法制化

6.西汉晚期,北方出现新的耕作法区田法,具体做法为:首先,将土地挖成带状低畦或方形浅穴作为耕种区,并进行深耕,不耕区外的土地;其次,在耕种区进行等距点播和适当密植;此外加强中耕除草、及时灌溉施肥。区田法的出现( )

A.加速了经济重心向南方的转移 B.进一步激化了人多地少的矛盾

C.增强了小农经济抵御风险韧性 D.反映铁器牛耕技术的逐步推广

7.春秋中期以前,工商食官。春秋中期以后,私营手工业者和商人大量出现,他们或“百工居肆,以成其事”或“负任担荷,服牛辂马,以周四方,料多少,计贵贱,以其所有,易其所无”。这种变化( )

A.巩固官营工商业的统治地位 B.推动了商品经济的发展

C.促进了小农经济形态的形成 D.改变了士农工商的次序

8.水利是中国传统农业发展的命脉。汉代关中水利工程修建,促进了农业经济发展,使得这里成为全国重要的粮食生产基地。下列与汉代关中水利事业相关的有( )

①农民创造“井渠”②开凿郑国渠 ③王景治理黄河 ④合理规划灌溉渠道

A.①③ B.①④ C.②③ D.①③④

9.有学者认为,秦始皇分全国为三十六郡,每郡置守,掌民政;置尉,掌兵事;置监御史,掌监察,“这种制度是仿效中央政府的”。据此可知,在秦朝( )

A.君主专制制度创立B.三省彼此牵制监督 C.“三公”分工明确D.地方自主权力过大

10.春秋时期,秦武公“伐邦、冀戎,初县之”;晋文公在新兼并的土地上置县,以“异姓之能,掌其远官”。这些“县”的设置( )

A.增强了周王室对地方的控制 B.推动了地方管理体制的变革

C.维护了传统贵族的政治利益 D.加剧了诸侯割据混战的局面

11.吕思勉在《中国通史》中写道:“先秦诸子关于政治、社会方面的意见,是各有所本的,而其所本亦分新旧,依我看来,农家所本最旧,这是隆古时代农业部族的思想;①次之,是游牧好侵略的社会的反动;②又次之,所取法的是夏朝;③及阴阳家又次之,这是综合自上古至西周政治经验所发生的思想最新,④是按照东周时的政治形势所发生的思想。”其中①②③④分别指的是( )

A.法家墨家儒家道家B.道家墨家儒家法家 C.墨家道家法家儒家D.墨家道家儒家法家

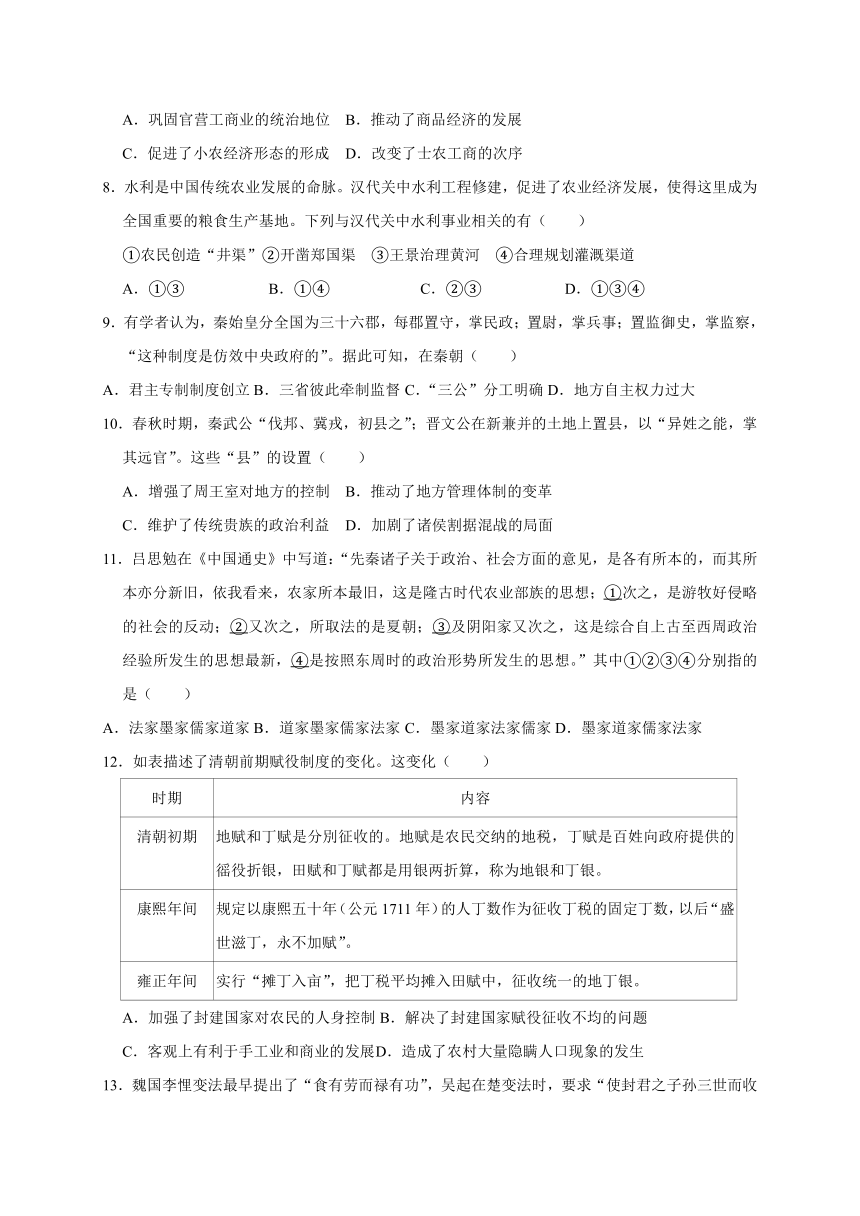

12.如表描述了清朝前期赋役制度的变化。这变化( )

时期 内容

清朝初期 地赋和丁赋是分別征收的。地赋是农民交纳的地税,丁赋是百姓向政府提供的徭役折银,田赋和丁赋都是用银两折算,称为地银和丁银。

康熙年间 规定以康熙五十年(公元1711年)的人丁数作为征收丁税的固定丁数,以后“盛世滋丁,永不加赋”。

雍正年间 实行“摊丁入亩”,把丁税平均摊入田赋中,征收统一的地丁银。

A.加强了封建国家对农民的人身控制B.解决了封建国家赋役征收不均的问题

C.客观上有利于手工业和商业的发展 D.造成了农村大量隐瞒人口现象的发生

13.魏国李悝变法最早提出了“食有劳而禄有功”,吴起在楚变法时,要求“使封君之子孙三世而收爵,绝减百吏之禄秩”“以奉选练之士”。以上规定( )

A.借鉴了秦国改革的经验B.具备了军功爵制的特点

C.消除了西周制度的弊端D.催生了军人政治的局面

14.春秋时期郑国执政子产将法律条文铸于金属鼎上,向全社会公布,这是中国历史上第一次公布成文法,贵族叔向以此举背离了“礼”的原则而强烈反对。战国时期一些诸侯国纷纷效仿郑国。该材料表明( )

A.儒家思想是人心所向 B.成文法的颁布符合新兴地主的利益

C.礼与法之争开始出现 D.严格执法是治国理政的最有效方式

15.明洪武二十六年,在全国赋税收入中,粮食近2000万石,而钱钞仅46000锭,占赋税的比重不到1%.明中期后,银两成为主要的财政核算单位。到清康熙中期,实物赋税与货币赋税的比例已达1:2.这反映出明清时期( )

A.传统经济结构发生重大变革 B.货币发行制度出现重大调整

C.财政收入支出已经基本实现货币化 D.赋税征收与经济结构特征存在反差

16.中国早期国家周“克殷践奄,灭国数十,而新建之国,皆其功臣、昆弟、甥舅,本周之臣子;而鲁、卫、晋、齐四国,又以王室至亲为东方大藩。”材料表明( )

A.官员的素质对管理国家至关重要 B.国家制度深受宗族血缘关系影响

C.形成以分封制垂直管理地方形式 D.周朝治理国家注重实施仁政思想

17.宋代,中小地主大量增加。官田已不再是主要的土地占有形式。大多数土地被大官僚、大地主兼并占有,形成私人田庄,有少部分土地归自耕农所有。其主要原因在于当时( )

A.精耕细作模式的优化 B.农业成为税收的主要来源

C.土地私有制度的确立 D.政府推行不抑兼并的政策

18.19世纪30年代,有英国人描述道:中国有世界上最好的粮食﹣﹣米;最好的饮料﹣﹣茶,最好的衣着﹣﹣棉、丝和皮毛。既然拥有这样大宗的土特产和农副产品,所以他们不需要从外地购买一文钱的东西。这一描述反映了( )

A.中国传统社会自然经济的特点 B.英国向中国资本输出的原因

C.英国发动鸦片战争的经济影响 D.中国被卷入世界市场的结果

19.春秋初期,各诸侯国一直沿用西周的法律。公元前536年,郑国执政子产“铸刑书于鼎,以为国之常法”,这是我国最早的成文法。公元前513年,晋国将范宣子所制刑书“铸之于鼎”,正式公布晋国的成文法。之后各诸侯国纷纷颁布本国法律。这一现象反映出( )

A.各诸侯国间争霸战争频繁 B.各诸侯国中央集权的加强

C.周天子的权威得到了巩固 D.西周的礼法制度遭到破坏

20.氾胜之强调坚硬强地黑垆土耕后必须及时“平摩其块”,“勿令有块”;土性松散的土壤耕后必须“蔺(镇压)之”“重蔺之”。“冬雨雪止,辄以蔺之。掩地雪,勿使从风飞去。后雪复蔺之,则立春保泽,冻虫死,来年宜稼。”这反映了中国古代农业( )

A.对精耕细作的重视 B.生产工具的革新

C.农作物产量的提高 D.耕作技术的进步

21.如图选自清代宫廷画师焦秉贞创作的《康熙御制耕织图》。画作反映了( )

A.创作者对于理想社会的追求 B.自然经济下的辛勤劳动被推崇

C.农民社会境遇得到明显改善 D.农业耕作工具取得突破性发展

22.汉武帝元鼎四年(公元前113年),整顿全国币制,将铸币权收归中央,郡国亦不得铸钱。武帝以后100余年之西汉,共铸铜钱280亿枚,使国家财政得以安定富实。由此可见,统一货币( )

A.有利于社会经济发展B.增加了百姓赋税支出

C.消除了地方割据基础D.空前强化了君主专制

23.“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”。该诗体现了王、谢家族的衰落,其根源是( )

A.集权制度强化B.科举制度创立 C.封建经济发展D.中央官制演进

24.德国思想家雅斯贝尔斯把公元前500年前后同时出现在东西方的人类文化现象称之为“轴心时代”,其思想主题是“人类精神的觉醒”。以下思想中,最能体现这一时代思想主题的是( )

A.“制天命而用之” B.“天人感应”“君权神授”

C.“存天理,灭人欲”当D.“节用”“节葬”“非攻”

25.老子是中国哲学史上第一个探讨宇宙本源的哲学家,他的思想博大精深,其中最有价值的精华部分是( )

A.无为的政治主张B.小国寡民的理想 C.唯物主义的思想D.朴素辩证法思想

二.解答题(共5小题)

26.请说出中国汉字的起源、发展脉络、并列举出你所熟悉的书法家(至少两位)。

27.简述中国古代思想演变历程。(用思维导图书写)

28.背诵默写:总结汉武帝加强中央集权的措施。

29.材料 赵充国(公元前137年一公元前52年),西汉陇西上邦人,善骑射,为人“沈勇有大略,少好将帅之节,而学兵法,通知四夷事”;羌族叛乱,七十多岁的赵充国为掌握敌情,亲临边境。到边境后,赵充国认为对羌族各部应当根据主谋与胁从的不同情况区别对待,严惩主谋者,宽恕胁从者。但大臣多有反对,赵充国反复陈述用兵利害,并建议“先诛先零(羌)”,宣帝采纳了赵充国之策。赵充国领兵打败先零羌,又到罕、开羌地区,赵充国命令不得烧毁住所损害农牧,罕、开羌竞不烦兵而平定。为彻底解决羌患,赵充国上奏:一、羌患“易以计破,难以兵碎”,我以为“击之不便”;二、罢骑兵,招募民众,“缮乡亭,浚沟渠”,进行屯田,只以少数骑兵卫护屯田者,“益积蓄,省大费”。由于皇帝大臣反对,赵充国反复报告说:先零羌所剩精兵不多,汉军屯田,“内有无费之劳,外有守御之备”,敌胜利在望。宣帝诏令辛武贤等出击,只取得小利,而赵充国不出兵,“所降复者得五千人”,于是诏令罢兵,留赵充国负责屯田。神爵二年秋,羌族不少部落首领率众来降。汉朝予以安抚,“初置金城属国以处降羌”。

﹣﹣摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料,简析赵充国平定羌乱的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,说明赵充国治理羌患的意义。

30.科举制是中国封建社会重要的选官制度,由于它把读书、应考和作官三者紧密联系起来,因此科举入仕成为我国1300年间几乎所有知识分子梦寐以求的共同理想和奋斗目标。结合所学知识,回答问题。

(1)科举制形成之前,我国各封建朝代选用官吏曾采用过哪些制度?

(2)科举制正式形成于隋朝哪位皇帝在位时期?

(3)我们应如何评价科举制?

参考答案

一.选择题

1.C2.B3.A4.C5.A6.C7.B8.B9.C10.B11.B12.C13.B14.B15.D16.B

17D18.A19.D20.A21.B22.A23.C24.A25.D

二.解答题(共5小题)

26. 汉字的起源:图画文字;发展脉络:甲骨文、大篆、小篆、隶书、楷书。书法家:王羲之、颜真卿、柳公权等(任意两位都正确)。

27. 春秋时期﹣应运而生 战国时期﹣蔚然大宗

秦朝﹣遭受打击(焚书坑儒)

汉初﹣逐渐复苏

汉武帝﹣成为主流思想(罢黜百家,独尊儒术)

宋明﹣地位得到进一步巩固(程朱理学,陆王心学)

明清﹣批判(李贽),继承与发展(黄宗羲,顾炎武,王夫之)使传统文化重新焕发生机

28. (1)政治方面:①颁布推恩令和“附益法”成功削弱了诸侯王的势力;②加强皇权,削弱丞相权力,设立直接为皇帝所掌控的中朝,尚书令的作用开始提升;③确立以察举制为代表的新的官吏选拔制度;④将全国划分为13个州部,分设刺史,负责对辖区内郡级官员及子弟和豪强势力进行巡视监察;⑤任用酷吏治理地方,严厉打击豪强游侠等社会势力的不法行为。

(2)经济方面:①改革币值,将铸币权收归中央;②实行盐铁官营,由政府垄断盐铁的生产和销售;③推行均输平准,国家插手并经营商业贸易,增加收入平抑物价;④抑制工商业者,实行“算缗”“告缗”,向他们征收财产税。

(3)思想方面:“罢黜百家,独尊儒术”,尊崇儒学,提倡“大一统”思想,逐步确立儒学在中国传统文化中的主流地位。

(4)教育:儒学垄断教育,从中央到地方形成系统的国家教育体系。

(5)边疆(民族关系):①任用卫青、霍去病为将对匈奴发动了三次较大规模的战争,夺取了阴山以南和河西走廊的大片区域;②在河西走廊设立武威、张掖、酒泉、敦煌四郡;③配合对匈奴的战争,派遣张骞两次出使西域,开辟了中西交通道路,大大促进了西域与中原的政治经济文化联系。中国的丝织品沿着这条道路传向中亚、西亚、欧洲和北非,这就是著名的丝绸之路。

29. (1)精通兵法,有良好的的军事素养;熟悉当地的少数民族情况;注重实地调查,制定出符合实际的军事策略;敢于坚持自己的正确主张;富有政治智慧。

(2)维护西部边境地区的稳定和社会发展;有利于促进羌、汉两族的交融和发展,巩固统一的多民族国家;为后世治理边地、处理民族关系提供了可借鉴的经验。

30. (1)制度:世袭制、察举制(答征辟制也可)、九品中正制。

(2)形成:隋炀帝(或者杨广)。

(3)评价:积极作用:冲破世家大族垄断仕途的局面,抑制了门阀地主;扩大了官吏来源,提高官员文化素质;加强中央集权,有利于政局的稳定;促进了文学(诗歌)的繁荣。

消极作用:从内容到形式严重束缚了知识分子的思想;对学术文化的发展产生了消极影响;清末科举制度严重阻碍了科学文化的发展,是导致近代中国自然科学落后的重要原因之一;科举制度不利于知识创新,更不利于创新人才的培养;明清八股取士为封建统治者培养的忠实奴仆,严重桎梏了人才的成长,是统治者加强专制主义皇权统治的重要手段。(积极作用和消极作用任一角度言之有理即可得分)

一.选择题(共25小题,满分50分,每小题2分)

1.周朝的宗法分封制,使得国王与诸侯之间形成一种以嫡庶姻亲为基础、处于统一王国版图之内、由封建权利和义务结合起来的大小封建领主之间的关系。据此可知,周代宗法分封制( )

A.催生了君主专制制度B.推动了血缘政治形成

C.发展了国家治理模式D.形成了大一统新局面

2.西周时期,伯禽被分封为鲁国诸侯,他死后,其子不能自动继承为鲁公,而是必须回到宗周,由天子进行新的策命礼,称作“承嗣再命”。这一做法( )

A.确保了宗法制度的长期稳定 B.旨在维护周天子的政治权威

C.侧重于巩固贵族的等级特权 D.保障了西周分封制度的持久

3.汉文帝时多次训诫百官要劝课农桑,并连续下诏减轻民众负担,让群臣对百姓鳏寡孤独穷乏之人举行赈贷。这些做法( )

A.为之后的国力强盛奠定基础 B.使儒学成为统治思想

C.有利于打击地方诸侯国势力 D.加强了君主专制制度

4.认为自然界和人类社会是统一体,人类社会应比照天的意志和特征行事,天的意志和特征通过阴阳、五行体现;“刑狱时令”,“灾异赦宥”。提出以上的观点的思想家是( )

A.孔子 B.孟子 C.董仲舒 D.王阳明

5.汉武帝以后,几乎所有的奏书、诏令皆征引儒学经典,以为根据。在法律条文缺疏的情况下,经义就成为决疑断案的准绳。这反映出当时( )

A.儒学影响国家政治生活B.儒学成为传统文化主流

C.儒学成为官吏选拔标准D.统治者推动儒学法制化

6.西汉晚期,北方出现新的耕作法区田法,具体做法为:首先,将土地挖成带状低畦或方形浅穴作为耕种区,并进行深耕,不耕区外的土地;其次,在耕种区进行等距点播和适当密植;此外加强中耕除草、及时灌溉施肥。区田法的出现( )

A.加速了经济重心向南方的转移 B.进一步激化了人多地少的矛盾

C.增强了小农经济抵御风险韧性 D.反映铁器牛耕技术的逐步推广

7.春秋中期以前,工商食官。春秋中期以后,私营手工业者和商人大量出现,他们或“百工居肆,以成其事”或“负任担荷,服牛辂马,以周四方,料多少,计贵贱,以其所有,易其所无”。这种变化( )

A.巩固官营工商业的统治地位 B.推动了商品经济的发展

C.促进了小农经济形态的形成 D.改变了士农工商的次序

8.水利是中国传统农业发展的命脉。汉代关中水利工程修建,促进了农业经济发展,使得这里成为全国重要的粮食生产基地。下列与汉代关中水利事业相关的有( )

①农民创造“井渠”②开凿郑国渠 ③王景治理黄河 ④合理规划灌溉渠道

A.①③ B.①④ C.②③ D.①③④

9.有学者认为,秦始皇分全国为三十六郡,每郡置守,掌民政;置尉,掌兵事;置监御史,掌监察,“这种制度是仿效中央政府的”。据此可知,在秦朝( )

A.君主专制制度创立B.三省彼此牵制监督 C.“三公”分工明确D.地方自主权力过大

10.春秋时期,秦武公“伐邦、冀戎,初县之”;晋文公在新兼并的土地上置县,以“异姓之能,掌其远官”。这些“县”的设置( )

A.增强了周王室对地方的控制 B.推动了地方管理体制的变革

C.维护了传统贵族的政治利益 D.加剧了诸侯割据混战的局面

11.吕思勉在《中国通史》中写道:“先秦诸子关于政治、社会方面的意见,是各有所本的,而其所本亦分新旧,依我看来,农家所本最旧,这是隆古时代农业部族的思想;①次之,是游牧好侵略的社会的反动;②又次之,所取法的是夏朝;③及阴阳家又次之,这是综合自上古至西周政治经验所发生的思想最新,④是按照东周时的政治形势所发生的思想。”其中①②③④分别指的是( )

A.法家墨家儒家道家B.道家墨家儒家法家 C.墨家道家法家儒家D.墨家道家儒家法家

12.如表描述了清朝前期赋役制度的变化。这变化( )

时期 内容

清朝初期 地赋和丁赋是分別征收的。地赋是农民交纳的地税,丁赋是百姓向政府提供的徭役折银,田赋和丁赋都是用银两折算,称为地银和丁银。

康熙年间 规定以康熙五十年(公元1711年)的人丁数作为征收丁税的固定丁数,以后“盛世滋丁,永不加赋”。

雍正年间 实行“摊丁入亩”,把丁税平均摊入田赋中,征收统一的地丁银。

A.加强了封建国家对农民的人身控制B.解决了封建国家赋役征收不均的问题

C.客观上有利于手工业和商业的发展 D.造成了农村大量隐瞒人口现象的发生

13.魏国李悝变法最早提出了“食有劳而禄有功”,吴起在楚变法时,要求“使封君之子孙三世而收爵,绝减百吏之禄秩”“以奉选练之士”。以上规定( )

A.借鉴了秦国改革的经验B.具备了军功爵制的特点

C.消除了西周制度的弊端D.催生了军人政治的局面

14.春秋时期郑国执政子产将法律条文铸于金属鼎上,向全社会公布,这是中国历史上第一次公布成文法,贵族叔向以此举背离了“礼”的原则而强烈反对。战国时期一些诸侯国纷纷效仿郑国。该材料表明( )

A.儒家思想是人心所向 B.成文法的颁布符合新兴地主的利益

C.礼与法之争开始出现 D.严格执法是治国理政的最有效方式

15.明洪武二十六年,在全国赋税收入中,粮食近2000万石,而钱钞仅46000锭,占赋税的比重不到1%.明中期后,银两成为主要的财政核算单位。到清康熙中期,实物赋税与货币赋税的比例已达1:2.这反映出明清时期( )

A.传统经济结构发生重大变革 B.货币发行制度出现重大调整

C.财政收入支出已经基本实现货币化 D.赋税征收与经济结构特征存在反差

16.中国早期国家周“克殷践奄,灭国数十,而新建之国,皆其功臣、昆弟、甥舅,本周之臣子;而鲁、卫、晋、齐四国,又以王室至亲为东方大藩。”材料表明( )

A.官员的素质对管理国家至关重要 B.国家制度深受宗族血缘关系影响

C.形成以分封制垂直管理地方形式 D.周朝治理国家注重实施仁政思想

17.宋代,中小地主大量增加。官田已不再是主要的土地占有形式。大多数土地被大官僚、大地主兼并占有,形成私人田庄,有少部分土地归自耕农所有。其主要原因在于当时( )

A.精耕细作模式的优化 B.农业成为税收的主要来源

C.土地私有制度的确立 D.政府推行不抑兼并的政策

18.19世纪30年代,有英国人描述道:中国有世界上最好的粮食﹣﹣米;最好的饮料﹣﹣茶,最好的衣着﹣﹣棉、丝和皮毛。既然拥有这样大宗的土特产和农副产品,所以他们不需要从外地购买一文钱的东西。这一描述反映了( )

A.中国传统社会自然经济的特点 B.英国向中国资本输出的原因

C.英国发动鸦片战争的经济影响 D.中国被卷入世界市场的结果

19.春秋初期,各诸侯国一直沿用西周的法律。公元前536年,郑国执政子产“铸刑书于鼎,以为国之常法”,这是我国最早的成文法。公元前513年,晋国将范宣子所制刑书“铸之于鼎”,正式公布晋国的成文法。之后各诸侯国纷纷颁布本国法律。这一现象反映出( )

A.各诸侯国间争霸战争频繁 B.各诸侯国中央集权的加强

C.周天子的权威得到了巩固 D.西周的礼法制度遭到破坏

20.氾胜之强调坚硬强地黑垆土耕后必须及时“平摩其块”,“勿令有块”;土性松散的土壤耕后必须“蔺(镇压)之”“重蔺之”。“冬雨雪止,辄以蔺之。掩地雪,勿使从风飞去。后雪复蔺之,则立春保泽,冻虫死,来年宜稼。”这反映了中国古代农业( )

A.对精耕细作的重视 B.生产工具的革新

C.农作物产量的提高 D.耕作技术的进步

21.如图选自清代宫廷画师焦秉贞创作的《康熙御制耕织图》。画作反映了( )

A.创作者对于理想社会的追求 B.自然经济下的辛勤劳动被推崇

C.农民社会境遇得到明显改善 D.农业耕作工具取得突破性发展

22.汉武帝元鼎四年(公元前113年),整顿全国币制,将铸币权收归中央,郡国亦不得铸钱。武帝以后100余年之西汉,共铸铜钱280亿枚,使国家财政得以安定富实。由此可见,统一货币( )

A.有利于社会经济发展B.增加了百姓赋税支出

C.消除了地方割据基础D.空前强化了君主专制

23.“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”。该诗体现了王、谢家族的衰落,其根源是( )

A.集权制度强化B.科举制度创立 C.封建经济发展D.中央官制演进

24.德国思想家雅斯贝尔斯把公元前500年前后同时出现在东西方的人类文化现象称之为“轴心时代”,其思想主题是“人类精神的觉醒”。以下思想中,最能体现这一时代思想主题的是( )

A.“制天命而用之” B.“天人感应”“君权神授”

C.“存天理,灭人欲”当D.“节用”“节葬”“非攻”

25.老子是中国哲学史上第一个探讨宇宙本源的哲学家,他的思想博大精深,其中最有价值的精华部分是( )

A.无为的政治主张B.小国寡民的理想 C.唯物主义的思想D.朴素辩证法思想

二.解答题(共5小题)

26.请说出中国汉字的起源、发展脉络、并列举出你所熟悉的书法家(至少两位)。

27.简述中国古代思想演变历程。(用思维导图书写)

28.背诵默写:总结汉武帝加强中央集权的措施。

29.材料 赵充国(公元前137年一公元前52年),西汉陇西上邦人,善骑射,为人“沈勇有大略,少好将帅之节,而学兵法,通知四夷事”;羌族叛乱,七十多岁的赵充国为掌握敌情,亲临边境。到边境后,赵充国认为对羌族各部应当根据主谋与胁从的不同情况区别对待,严惩主谋者,宽恕胁从者。但大臣多有反对,赵充国反复陈述用兵利害,并建议“先诛先零(羌)”,宣帝采纳了赵充国之策。赵充国领兵打败先零羌,又到罕、开羌地区,赵充国命令不得烧毁住所损害农牧,罕、开羌竞不烦兵而平定。为彻底解决羌患,赵充国上奏:一、羌患“易以计破,难以兵碎”,我以为“击之不便”;二、罢骑兵,招募民众,“缮乡亭,浚沟渠”,进行屯田,只以少数骑兵卫护屯田者,“益积蓄,省大费”。由于皇帝大臣反对,赵充国反复报告说:先零羌所剩精兵不多,汉军屯田,“内有无费之劳,外有守御之备”,敌胜利在望。宣帝诏令辛武贤等出击,只取得小利,而赵充国不出兵,“所降复者得五千人”,于是诏令罢兵,留赵充国负责屯田。神爵二年秋,羌族不少部落首领率众来降。汉朝予以安抚,“初置金城属国以处降羌”。

﹣﹣摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料,简析赵充国平定羌乱的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,说明赵充国治理羌患的意义。

30.科举制是中国封建社会重要的选官制度,由于它把读书、应考和作官三者紧密联系起来,因此科举入仕成为我国1300年间几乎所有知识分子梦寐以求的共同理想和奋斗目标。结合所学知识,回答问题。

(1)科举制形成之前,我国各封建朝代选用官吏曾采用过哪些制度?

(2)科举制正式形成于隋朝哪位皇帝在位时期?

(3)我们应如何评价科举制?

参考答案

一.选择题

1.C2.B3.A4.C5.A6.C7.B8.B9.C10.B11.B12.C13.B14.B15.D16.B

17D18.A19.D20.A21.B22.A23.C24.A25.D

二.解答题(共5小题)

26. 汉字的起源:图画文字;发展脉络:甲骨文、大篆、小篆、隶书、楷书。书法家:王羲之、颜真卿、柳公权等(任意两位都正确)。

27. 春秋时期﹣应运而生 战国时期﹣蔚然大宗

秦朝﹣遭受打击(焚书坑儒)

汉初﹣逐渐复苏

汉武帝﹣成为主流思想(罢黜百家,独尊儒术)

宋明﹣地位得到进一步巩固(程朱理学,陆王心学)

明清﹣批判(李贽),继承与发展(黄宗羲,顾炎武,王夫之)使传统文化重新焕发生机

28. (1)政治方面:①颁布推恩令和“附益法”成功削弱了诸侯王的势力;②加强皇权,削弱丞相权力,设立直接为皇帝所掌控的中朝,尚书令的作用开始提升;③确立以察举制为代表的新的官吏选拔制度;④将全国划分为13个州部,分设刺史,负责对辖区内郡级官员及子弟和豪强势力进行巡视监察;⑤任用酷吏治理地方,严厉打击豪强游侠等社会势力的不法行为。

(2)经济方面:①改革币值,将铸币权收归中央;②实行盐铁官营,由政府垄断盐铁的生产和销售;③推行均输平准,国家插手并经营商业贸易,增加收入平抑物价;④抑制工商业者,实行“算缗”“告缗”,向他们征收财产税。

(3)思想方面:“罢黜百家,独尊儒术”,尊崇儒学,提倡“大一统”思想,逐步确立儒学在中国传统文化中的主流地位。

(4)教育:儒学垄断教育,从中央到地方形成系统的国家教育体系。

(5)边疆(民族关系):①任用卫青、霍去病为将对匈奴发动了三次较大规模的战争,夺取了阴山以南和河西走廊的大片区域;②在河西走廊设立武威、张掖、酒泉、敦煌四郡;③配合对匈奴的战争,派遣张骞两次出使西域,开辟了中西交通道路,大大促进了西域与中原的政治经济文化联系。中国的丝织品沿着这条道路传向中亚、西亚、欧洲和北非,这就是著名的丝绸之路。

29. (1)精通兵法,有良好的的军事素养;熟悉当地的少数民族情况;注重实地调查,制定出符合实际的军事策略;敢于坚持自己的正确主张;富有政治智慧。

(2)维护西部边境地区的稳定和社会发展;有利于促进羌、汉两族的交融和发展,巩固统一的多民族国家;为后世治理边地、处理民族关系提供了可借鉴的经验。

30. (1)制度:世袭制、察举制(答征辟制也可)、九品中正制。

(2)形成:隋炀帝(或者杨广)。

(3)评价:积极作用:冲破世家大族垄断仕途的局面,抑制了门阀地主;扩大了官吏来源,提高官员文化素质;加强中央集权,有利于政局的稳定;促进了文学(诗歌)的繁荣。

消极作用:从内容到形式严重束缚了知识分子的思想;对学术文化的发展产生了消极影响;清末科举制度严重阻碍了科学文化的发展,是导致近代中国自然科学落后的重要原因之一;科举制度不利于知识创新,更不利于创新人才的培养;明清八股取士为封建统治者培养的忠实奴仆,严重桎梏了人才的成长,是统治者加强专制主义皇权统治的重要手段。(积极作用和消极作用任一角度言之有理即可得分)

同课章节目录