【精品练习】鲁人版语文必修五 单元综合检测(4)

文档属性

| 名称 | 【精品练习】鲁人版语文必修五 单元综合检测(4) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 46.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-10-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(时间:150分钟 满分:150分)

第Ⅰ卷(选择题 共36分)

一、(15分,每小题3分)

1.下列加点字的注音有误的一组是( )

A.百舸(ɡě) 峥嵘(zhēnɡ rónɡ)

梦魇(yǎn) 橘子洲(jú)

B.惆怅(chànɡ) 跋扈(hù)

接踵(zhǒnɡ) 柏拉图(bǎi)

C.蕙茝(chǎi) 遏制(é)

褶皱(zhē) 东方朔(shuò)

D.申椒(jiāo) 稠密(chóu)

蛊惑(ɡǔ) 风光绮丽(qǐ)

解析:选C。遏è;褶zhě。

2.下列字形书写正确的一组是( )

A.朦胧 凯旋 浩瀚 生死悠关

B.惊羡 高竣 郁悒 未雨稠缪

C.温驯 怂恿 绳墨 和盘托出

D.考征 蛾眉 悸动 英雄气概

解析:选C。A.悠—攸;B.竣—峻,稠—绸;D.征—证。

3.下列各句中,加点成语使用恰当的一句是( )

A.读鲁迅的作品,你会随着作品一起愤怒、忧伤、欢喜,时而陷入沉思,时而掩卷失笑,叹为观止。

B.她从小就养成了自认为高人一等的优越感,即使在医院里要别人照顾,也依然指气使,盛气凌人。

C.一个人最要紧的是“晚节”,一不小心,可就功亏一篑了。

D.学习是循序渐进的过程,不扎扎实实地学好基础知识就急于做高难度的题目,这种喧宾夺主的做法不可取。

解析:选B。A.“叹为观止”指事物好到了极点,陈述对象应为物。C.“功亏一篑”比喻做事因差最后一点努力而未能完成。不合句意,应为“前功尽弃”。D.“喧宾夺主”比喻客人占了主人的地位,或者次要的压倒主要的,或占据了主要的位置。不合句意,应为“好高骛远”。

4.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.1997年国庆节刚过,他就来到北京拜访了导师闻传,请他审阅了自己的科研论文。

B.眼前麦浪滚滚,一片金黄,看来今年定然又是一个丰收年。

C.人们关注着解决国营企业的振兴和工人们下岗以及国民经济进一步腾飞。

D.华强集团以过人的胆识和锲而不舍的实践,在荆棘中闯出一条壮大公有制经济,搞好国有企业的路子来。

解析:选D。A.“自己的”是“他”还是“导师”,指代不明。B.语序不当,应为“今年看来定然又是一个丰收年”。C.缺乏宾语中心语,在句末加一上“的问题”。

5.下列标点符号在句中使用有误的一项是( )

A.“80后”“90后”有一大堆“成长的烦恼”,因而如何让他们能“合理地做人,健康地成长”,就成了一个摆在许多中国“富家长”面前的严峻课题。

B.当前,房价调控依然任重道远,万不可麻痹大意——如果这个时候调控的“手”软了,则有可能“松一篙,退千尺”。

C.面对所谓的“快乐杀猪法”,真不知道该为我们的人道屠宰唱一首赞歌,还是为那些死得不明不白的猪唱一首挽歌?

D.让学生自主安排作业,有助于达到激发学生学习兴趣和调动学生积极性的目的,是符合《语文课程标准》的要求的,是对该标准真正的践行,值得肯定。

解析:选C。“不知道”所领起的句子是陈述语气,句末不该用问号。

二、(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成6~8题。

从科举制度的废除看近代以来的文化断裂

科举制度的取消对中国现代化造成的困难在于,原有的形成社会精英的方式由此而发生突然的断裂。众所周知,在传统中国农村社会,存在着一个以士绅为主体的精英阶级。科举制度所造成的社会流动性,使中国的农村社会存在着独立于城市的文化系统,这一文化系统是由士绅地主、宗族组织与相应的宗族学校私塾构成的。

在传统科举制度下,农村士绅通过科举所拥有的士绅身份,是保持其在农村中的精英地位的基础。他们正是借助这一身份与地位,获得社会的尊重,并成为农村社会与文化生活的主导者与组织者。正如张仲礼先生所指出的,“士绅作为一个居于领袖地位和享有各种特权的社会集团,也承担了若干社会职责。他们视自己的家乡福利增进与利益保护为己任。他们承担了诸如举办公益活动、排解纠纷、组织修路筑桥、开河建堤等公共事务,此外,还组织地方治安、征税、弘扬儒学、兴建学校等农村社会生活的各项工作”。在这一文化系统中,由于宗族拥有相当数量的学田、义田、义学,相当一部分同族子弟不分贫富均可以通过就读于本族的宗族学校,而获得一定的文化知识,并成为农村的准文化人。据一些国外学者统计,近代以前,中国南方农村不少地区的识字率比20世纪20、30年代更高,这一点很大程度上可以从这种农村精英文化系统所维持的文化生态平衡得到解释。

由于这一农村文化系统的存在,中国农村社会存在着一定程度的自主性。这是因为,传统农村士绅起到了国家与农村社会的中介作用。然而,由于科举的废止,对于农村士绅来说,无异于釜底抽薪。此后中国农村中不再存在一个稳定的士绅阶级来充任农村文化生活与社会生态环境的组织者与调节者。另一方面,学堂则成为跻身政界的唯一出路,而学堂均设在省城和京城,又由于城市集中着财富、名位、权力这些社会稀缺资源的巨大优势,这样,自民国以来,就出现了大批农村知识青年源源不断地被城市吸纳并脱离农村的“无根化”过程的现象。与此同时,由于农村文化人缺乏再生机制,农村文化生态从而持续退化与空洞化。在这种背景下,农村基层的权力结构发生了什么变化呢?正如美国学者杜赞奇所指出的,“进入民国之后,随着国家政权的内卷化,土豪劣绅乘机窃取各种公职,成为乡村政权的主流”。可以说,民国初年以后,主宰农村命运的,正是这样一些没有文化、甚至是反文化的社会阶层。

科举制度的取消,实际上只是中国农村文化生态失衡的开始,农村智力资源向城市的单向流动,此后数十年从来没有中止过。除了那些心存田园浪漫情怀而下乡过几天“悠然见南山”悠闲日子的城市文人雅士外,农村不再是吸引人们的去处。

6.属于“由于这一农村文化系统的存在,中国农村社会存在着一定程度的自主性”中的“自主性”的一项是( )

A.稳定的士绅阶级来充任农村文化生活与社会生态环境的组织者与调节者。

B.农村知识青年可以源源不断地向城市流动。

C.同族子弟不分贫富均可以就读于本族的宗族学校。

D.农村士绅承担了许多公共事务。

解析:选A。根据语句所在文段,“自主性”是因为农村士绅起到了国家与农村社会的中介作用,而不是其他。

7.科举制度的突然废除为什么会造成中国农村文化的断裂,以下分析错误的一项是( )

A.科举制度使农村士绅通过科举所拥有的士绅身份,保持着在农村的精英地位,并成为农村社会与文化生活的主导者与组织者。废除科举后,他们无法再充任该角色。

B.科举制度废除后,设在城市的学堂及财富、名位、权力吸引农村知识分子源源不断地涌入城市,使农村文化生态持续退化和空洞化。

C.科举制度废除后,一些没有文化、反文化的社会阶层掌控了农村基层政权。

D.心存田园浪漫情怀而下乡过几天“悠然见南山”悠闲日子的城市文人雅士不能给农村带来经济利益和文化提升。

解析:选D。城市文人雅士不会给中国农村文化造成文化断裂。

8.下列有关文章的分析与概括,正确的一项是( )

A.士绅作为一个居于领袖地位和享有各种特权的社会集团,也承担若干职责。这些职责主要是文化方面的。

B.“然而,由于科举的废止,对于农村士绅来说,无异于釜底抽薪”,意思是农村士绅完全失去了做官从政的机会。

C.据统计,近代以前,中国南方农村不少地区的识字率比20世纪20、30年代更高,原因就在农村精英文化系统维持了农村文化生态平衡。

D.科举制度的取消,实际上只是中国农村文化生态失衡的开始,从此,农村不再是吸引人们的去处,任何人任何情况下都不再愿意去农村。

解析:选C。A项错在“这些职责主要是文化方面的”,原文为“他们承担了诸如举办公益活动、排解纠纷、组织修路筑桥、开河建堤等公共事务,此外,还组织地方治安、征税、弘扬儒学、兴建学校等农村社会生活的各项工作”。B项“完全”于文无据,文中只说“中国农村不再存在一个稳定的士绅阶级”。D项说法绝对。

三、(12分,每小题3分)

阅读下面的文言文,完成9~12题。

象祠①记

[明]王守仁

灵、博之山,有象祠焉。其下诸苗夷之居者,咸神而祠之。宣尉安君,因诸苗夷之请,新其祠屋,而请记于予。予曰:“毁之乎,其新之也?”曰:“新之。”“新之也,何居乎?”曰:“斯祠之肇也,盖莫知其原,然吾诸蛮夷之居是者,自吾父、吾祖溯曾、高而上,皆尊奉而禋祀焉,举而不敢废也。”

予曰:“胡然乎?有鼻②之祀,唐之人盖尝毁之。象之道,以为子则不孝,以为弟则傲;斥于唐,而犹存于今,坏于有鼻,而犹盛于兹土也,胡然乎?”我知之矣!君子之爱若人也,推及于其屋之乌,而况于圣人之弟乎哉?然则祠者为舜,非为象也。意象之死,其在干羽既格之后乎?不然,古之骜桀者岂少哉?而象之祠独延于世。吾于是盖有以见舜德之至,入人之深,而流泽之远且久也。象之不仁,盖其始焉耳;又乌知其终之不见化于舜也?“瞽瞍③亦允若”。则已化而为慈父;象犹不弟,不可以为谐。进治于善,则不至于恶;不底④于奸,则必入于善。信乎,象盖已化于舜矣!孟子曰:“天子使吏治其国,象不得以有为也!”斯盖舜爱象之深而虑之详,所以扶持辅导之周也。斯可以见象之见化于舜,故能任贤使能,而安于其位,泽加于其民,既死而人怀之也。诸侯之卿,命于天子,盖《周官》之制,其殆仿于舜之封象欤?吾于是盖有以信人性之善,天下无不可化之人也。然则唐人之毁之也,据象之始也;今之诸苗之奉之也,承象之终也。

斯义也,吾将以表于世。始知人之不善,虽若象焉,犹可以改;而君子之修德,及其至也,虽若象之不仁,而犹可以化之也。

(本文有删节)

【注】 ①象祠:象的祠庙。象,人名,传说中虞舜的弟弟。②有鼻:古地名,在今湖南道县境内。相传舜封象于此。 象死后,当地人为他建了祠庙。③瞽瞍(ɡǔ sǒu):舜父名。④底:通“抵”,到。

9.下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.新其祠屋 新:把……修整如新

B.进治于善,则不至于恶 恶:厌恶

C.意象之死,其在干羽既格之后乎 意:猜测

D.象犹不弟,不可以为谐 弟:同“悌”,敬爱兄长

解析:选B。恶:与“善”相反,坏。

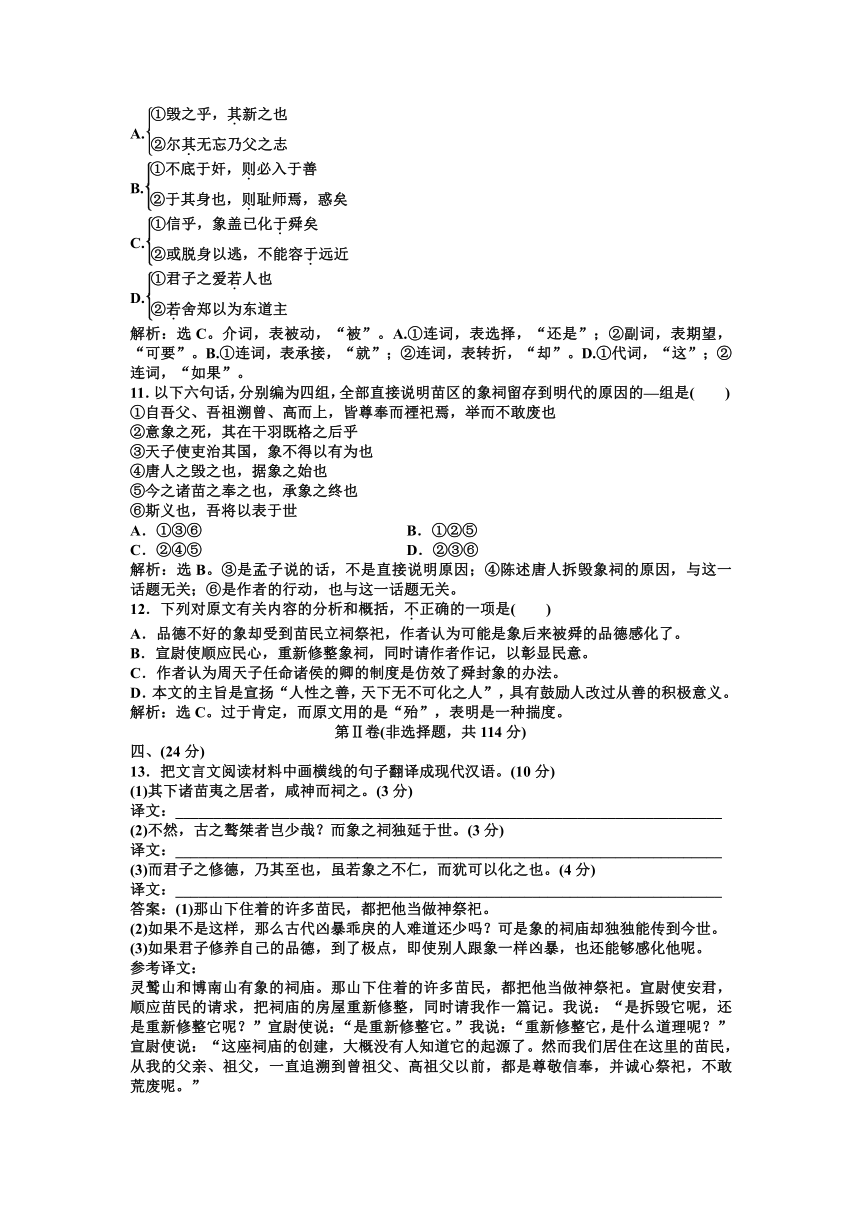

10.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.

B.

C.

D.

解析:选C。介词,表被动,“被”。A.①连词,表选择,“还是”;②副词,表期望,“可要”。B.①连词,表承接,“就”;②连词,表转折,“却”。D.①代词,“这”;②连词,“如果”。

11.以下六句话,分别编为四组,全部直接说明苗区的象祠留存到明代的原因的—组是( )

①自吾父、吾祖溯曾、高而上,皆尊奉而禋祀焉,举而不敢废也

②意象之死,其在干羽既格之后乎

③天子使吏治其国,象不得以有为也

④唐人之毁之也,据象之始也

⑤今之诸苗之奉之也,承象之终也

⑥斯义也,吾将以表于世

A.①③⑥ B.①②⑤

C.②④⑤ D.②③⑥

解析:选B。③是孟子说的话,不是直接说明原因;④陈述唐人拆毁象祠的原因,与这一话题无关;⑥是作者的行动,也与这一话题无关。

12.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.品德不好的象却受到苗民立祠祭祀,作者认为可能是象后来被舜的品德感化了。

B.宣尉使顺应民心,重新修整象祠,同时请作者作记,以彰显民意。

C.作者认为周天子任命诸侯的卿的制度是仿效了舜封象的办法。

D.本文的主旨是宣扬“人性之善,天下无不可化之人”,具有鼓励人改过从善的积极意义。

解析:选C。过于肯定,而原文用的是“殆”,表明是一种揣度。

第Ⅱ卷(非选择题,共114分)

四、(24分)

13.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)其下诸苗夷之居者,咸神而祠之。(3分)

译文:________________________________________________________________________

(2)不然,古之骜桀者岂少哉?而象之祠独延于世。(3分)

译文:________________________________________________________________________

(3)而君子之修德,乃其至也,虽若象之不仁,而犹可以化之也。(4分)

译文:________________________________________________________________________

答案:(1)那山下住着的许多苗民,都把他当做神祭祀。

(2)如果不是这样,那么古代凶暴乖戾的人难道还少吗?可是象的祠庙却独独能传到今世。

(3)如果君子修养自己的品德,到了极点,即使别人跟象一样凶暴,也还能够感化他呢。

参考译文:

灵鹫山和博南山有象的祠庙。那山下住着的许多苗民,都把他当做神祭祀。宣尉使安君,顺应苗民的请求,把祠庙的房屋重新修整,同时请我作一篇记。我说:“是拆毁它呢,还是重新修整它呢?”宣尉使说:“是重新修整它。”我说:“重新修整它,是什么道理呢?”宣尉使说:“这座祠庙的创建,大概没有人知道它的起源了。然而我们居住在这里的苗民,从我的父亲、祖父,一直追溯到曾祖父、高祖父以前,都是尊敬信奉,并诚心祭祀,不敢荒废呢。”

我说:“为什么这样呢?有鼻那地方的象祠,唐朝人曾经把它毁掉了。象的为人,作为儿子就不孝,作为弟弟就傲慢;对象的祭祀,在唐朝就受斥责,可是还存留到现在;他的祠庙在有鼻被拆毁,可是在这里却还兴旺。为什么这样呢?”我懂得了!君子爱这个人,便推广到爱他屋上的乌鸦,更何况是对于圣人的弟弟呢!既然这样,那么兴建祠庙是为了舜,不是为了象啊!我猜想象的死去,大概是在舜用干舞羽舞感化了苗族之后么?如果不是这样,那么古代凶暴乖戾的人难道还少吗?可是象的祠庙却独独能传到今世。我从这里能够看到舜的品德的高尚,进入人心的深度,和德泽流传的辽远长久。象的凶暴,在开始是这样的,又怎见得他后来不被舜感化呢?“瞽瞍也能听从”。他已经被舜感化成为慈祥的父亲了;如果象还不尊敬兄长,就不能够说是全家和睦了。他上进向善,就不至于仍是恶;不走上邪路,就说明一定会向善。象已经被舜感化了,确实是这样啊!孟子说:“天子派官吏治理他的国家,象不能有所作为呢!”这大概是舜爱象爱得深,并且考虑得仔细,所以用来扶持辅导他的办法就很周到呢。从这里能够看到象被舜感化了,所以能够任用贤人,安稳地保有他的位子,把恩泽施给百姓,因此死了以后,人们怀念他啊。诸侯的卿,由天子任命,是周代的制度;这也许是仿效舜封象的办法吧!我因此有理由相信:人的本性是善良的,天下没有不能够感化的人。既然这样,那么唐朝人拆毁象的祠庙,是根据象开始的行为;现在苗民祭祀他,是信奉象后来的表现。

这个意义,我将把它向世上讲明。使人们知道:人的不善良,即使跟象一样,还能够改正;君子修养自己的品德,到了极点,即使别人跟象一样凶暴,也还能够感化他呢。

14.阅读下面这首宋诗,然后回答问题。(8分)

江 上

董 颖①

万顷沧江万顷秋,镜天飞雪一双鸥。

摩挲数尺沙边柳,待汝成阴系钓舟。

【注】 ①董颖:穷困潦倒的诗人,迫于生计而常年奔走异乡。

(1)诗歌描绘了一幅什么画面?请简要概括。(4分)

答:________________________________________________________________________

(2)最后一句构思新颖,出人意料,试对此作简要分析。(4分)

答:________________________________________________________________________

答案:(1)描绘了一幅江天辽阔,澄江如镜,白鸥飞翔,秋光明艳的画面。

(2)在古诗中,“柳”总是和“别”紧密相关。但作者却不落窠臼,另翻新意,用拟人的手法,把柳与“留”联系起来:祈求小柳快快长大,以系住作者的扁舟,使作者从此可以不别故乡。着一“系”字,写出了惜别之情。全诗构思巧妙,含蓄地写出了作者对安定生活的向往。

15.补写出下列名句名篇的空缺部分。(任选3个小题)(6分)

(1)亦余心之所善兮,________________(屈原《离骚》)。

(2)________________,口如含朱丹。《孔雀东南飞(并序)》

(3)碧云天,黄花地,________________,________________。(王实甫《西厢记》)

(4)此情可待成追忆,________________。(李商隐《锦瑟》)

(5)________________,不尽长江滚滚来。(杜甫《登高》)

(6)连峰去天不盈尺,________________。(李白《蜀道难》)

答案:(1)虽九死其犹未悔 (2)指如削葱根 (3)西风紧 北雁南飞 (4)只是当时已惘然 (5)无边落木萧萧下 (6)枯松倒挂倚绝壁

五、(12分)

16.(2010年高考江苏卷)阅读下面一段文字,找出“碳链式反应”过程的三个关键性词语。(4分)

科学家在喀斯特地貌的研究中,发现了一个复杂的碳链式反应。当水流从空气中“大口吮吸”二氧化碳并侵蚀石灰岩时,持续不断的吸碳过程就开始了。接着,在岩石表面自由流淌的酸性水流携带着大量碳酸氢根,随着自然界的水循环辗转奔向江河湖海。此时,浮游植物体内的“食物加工厂”在急切地“找米下锅”,它们惊喜地发现,只要分泌一种叫做“碳酸酐酶”的催化剂,对水中的碳酸氢根“略施魔法”,等待加工的“米”——二氧化碳,就唾手可得。最终,光合作用将大量随波逐流的碳转化成有机碳,封存于水生生物体内。

答:________________________________________________________________________

解析:首先审准题目要求,找出的关键性词语必须能够反映“碳链式反应”的过程。其次分析提供的材料,看看“碳链式反应”过程可分几个阶段,可抓住“开始”“接着”“最终”等词语分析。最后从每个阶段中找出反映“碳链式反应”的关键性词语。

答案:(1)吸碳;(2)略施魔法;(3)光合作用。

17.互联网发展到今天,我国已经有了8400万网民,其中18岁以下的未成年人就有1650万,未成年人上网成瘾问题已经成为很多家庭的创伤和困扰,并引发了一系列的社会问题。如何引导未成年人健康上网,是我们全社会亟待解决的问题。请你就这一情况,拟写一条公益广告,以警醒和劝诫那些沉迷于网络的同龄人。(不超过20字,5分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(示例一)告别虚幻的网络,珍惜短暂的青春。

(示例二)人生不是游戏,青春浪费不起。

18.用“世界上第一个LTE电话”作为开头,将下列一段话改写为一个长单句,要求:保持原意,语句通顺,语意连贯,可适当增减个别词语。(3分)

电信设备商诺基亚——西门子,通过下一代移动通讯技术打了世界上第一个LTE电话。这次呼叫是该公司在德国乌尔姆的研发机构,使用一个商业基站和完全标准化软件进行的。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:世界上第一个LTE电话是电信设备商诺基亚——西门子,在德国乌尔姆的研发机构,使用一个商业基站和完全标准化软件,通过下一代移通讯技术打通的。

六、(18分)

本题为选做题,考生须从所给的(一)、(二)两题中任选一题作答,不能全选。

(一)阅读下面的文章,完成19~22题。

窗外人生

王呈伟

窗子里的人喜欢往窗外看,看外面的景物随四季而变化,看春天花开,看冬日雪落,看风乍起,吹皱一池秋水,看雨飘落,路上的行人在夏雨中匆匆走过……。

人确实需要向外看的勇气,不能囿于一室之中,泯灭突破樊篱的渴望。人在屋里憋闷得久了,倦了,懈怠了,视角就凝固了:这不是体力上的疲惫,而是心智上的衰竭。这时就需要窗子里的人走到窗前,适时放飞一下郁闷的心情,放到太阳底下晒一晒,思想就不会霉掉。人只有在天地间才会多些悟的灵感和做的创意,从容淡定之中,情感才能归于平和,真知方可还原朴素。生活在高楼大厦中被钢筋水泥日益挤压的人群,不应只有伏案工作这一种姿势,人的生命也不应只有勤奋这一种底色,人的视野更不该只有室内这一种视角!什么时候能表现出那临窗极目的舒昂,这不仅是一时的心情,更是一种人生的气度。

唐人的窗外别有一番天地,“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”。门窗俱开的气势也只有唐人做得出。“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”。凭高远望,极目江河湖泊,才能看懂画外之境,天地间凝结的浩然正气被唐人尽收眼底,一览无余。这不仅仅是一个视角的诗化,一种眼光的睿智,更是一种胸襟的开放,一个时代精神风貌的缩影。那种昂扬向上、奋发有为的人生价值观,传承为史书上的一脉奇香,引领后来人书写自己的人生。唐人的诗性内含风骨,高蹈得让那些只会追逐利益的后来人满面含羞。

宋人的天地似乎小了些。“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊”,天空从方塘中鉴赏。“墙里秋千墙外道。墙外行人,墙里佳人笑”,情感交流也要隔着墙,已然没有了穿行天地间的大气,仅剩下移花接木的才气,收回可极八方的目光,定格成“庭院深深深几许”的偷闲。从此,大宋庭院的天空悬挂上一颗颗敏感的心,从“西北望,射天狼”的豪放与自信,演变成“依门回首”的秀气与精致,目光不再远行,直把雕塑雕成了饰物,放在手中把玩,舒缓自己难以排解的感时伤情,即便是宋人有将山水缩龙成凤的智慧,可这窗外庭院的视角也是狭隘多了。

清人是背着一肩负担看窗外的,平添了许多无奈,把凭窗的浩叹写进小说,借形象的虚拟隐晦地表达自己对这个世界的冷眼旁观。蒲松龄的聊斋算是打开了一个与普通人对话的轩窗,让山野之人进来,让渔夫樵子进来,让他们身上的清新之气驱散狭小空间封闭了太久的腐气、晦气、浊气……可这种胸襟只体现在落第举子的身上是清一代学子的悲哀。曹雪芹来得更加率性,径直走到外面,从广阔的天地中反观自己的书斋,悟通了人世间的百态人生,“世事洞明皆学问”——他饿着肚子依然能够行走在大天大地里,用历经风雨饱蘸沧桑的笔触写出了惊世骇俗的文字,这是行走在天地间高傲的灵魂,是真正的读书人最后的尊严。在这本可窥一个王朝背影的大书中,让人看到了从兴盛到末路的历史,他开的是封建社会的天窗,容尽了世间的沧海桑田,风花雪夜。

凭着这一扇扇历史中的大窗,我们仿佛看到一个个鲜活的生命从史册的书香中向我们走来,用生命奏出金石般的声响,叩开我们日益紧闭的心扉。时代发展到今天,我们不能埋头做:“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”的窗下囚徒,要从窗内的局促中走出来,任目游万仞,让思想远行。

19.第一段作者从人们喜欢看窗外景物随四季变化写起,有什么作用?(4分)

答:________________________________________________________________________

答案:(1)开篇点题,形象地写出了生活中的窗的作用。

(2)引出下文对抽象的窗(或“窗外人生”丰富内涵)的阐述。

20.请分别概括唐人的窗、宋人的窗、清人的窗的特点。(6分)

答:________________________________________________________________________

答案:唐人的窗:开放大气,气势宏大。宋人的窗:精致秀气,充满才气。清人的窗:清新率性,包容万象。

21.如何理解“人确实需要向外看的勇气,不能囿于一室这中,泯灭突破樊篱的渴望”这句话的含意?(4分)

答:________________________________________________________________________

答案:人憋闷在屋里,视角会凝固,心智也会衰竭。人应该走到窗前,适时放飞一下郁闷的心情,思想才不会霉掉。临窗极目舒昂,不仅是一时的心情,更是一种人生的气度。

22.结合文章,说说窗外与人生的关系实际上是指什么,我们当今的中学生应该怎样把握它。(4分)

答:________________________________________________________________________

答案:窗外与人生的关系实际上是指一个人的生命意义、人生的价值与历史、现实之间的关系。我们不能埋头做“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”的窗内囚徒,而要从自己的小天地里走出来,走进历史,走进现实生活,在汲取历史经验的基础上,到社会的大舞台中去实现自己的人生价值、人生目标。

(二)阅读下面文字,完成19~22题。

泥塑神手张充仁

①20世纪,中国诞生了艺术巨匠张充仁。他那双被上帝亲吻过的神奇的手,创造了一个个震撼世人的奇迹。张充仁的雕塑几乎是一部编年史,每一段特殊时期都在他的手中由软泥凝固、坚硬起来,永久地留在了历史的长河中。

②张充仁的一生,如同他的雕塑作品一般丰富而纯粹。他出生于上海徐家汇。父亲是个木雕艺人,母亲则擅长刺绣,张充仁耳濡目染,自幼酷爱绘画。幼年时期进入徐家汇类思小学,获得艺术生涯中第一份名副其实的启蒙教育,之后逐渐接触并学习绘画。

③1931年张充仁只身远涉重洋,赴比利时留学。单眼皮、吃狗肉、长辫子,是那时欧洲人对中国人的全部印象,张充仁立刻指出,无论描绘什么故事都要以事实为根据。他第一个在欧洲喊出“日本在侵略中国”,并把这一切融入一幅幅简洁明快的漫画里。偶然的机会他结识了著名漫画家埃尔热,他竭尽所能引导埃尔热去了解、研究和发现真实的中国,“要让全世界知道真正的中国,这可比我学美术更重要。”当埃尔热在四十年后与张充仁通信时,这样写道:“是你让我继马可·波罗之后认识了中国,认识了她的文明、她的思想、她的艺术和艺术家,我仍然专心于《道德经》和《庄子》,这两本书也是你向我推荐的。”

④张充仁回国后,在小洋房里创办了“充仁”画室。先后培训学生300余人,其中较著名的有严友人、邱瑞敏等,为我国绘画、雕塑事业的发展做出了杰出贡献。当时充仁画室的大门是敞开着的,有许多人会来,甚至美专毕业的学生也会过来。张充仁靠学生的学费来维持生计,但是他却收了许多交不起学费的学生,也许出于对自己身世的思考,他有时更加关照这些“穷学生”。中国解放后,许多艺术家纷纷逃亡海外,他们也劝说张充仁一起走,但是张充仁说:“共产党人不是些不学无术的人,我看过他们的报纸,他们也喜爱美术,而且画室还有这么多学生……”

⑤张充仁曾经说过,“人都是自己塑造的”。在近八十年的努力拼搏中,他塑造了大批享誉海外的雕塑佳作,同时也将自己塑造成了一位世界著名的雕塑艺术大师。他把自己对生命的热爱、对正义的渴望揉进了泥土,铸入了青铜。他的雕塑机理品位和写实功力均得到极高评价。他在求学比利时皇家美院时,便以异国人的身份,史无前例地为布鲁塞尔百年宫顶雕刻了人体杰作,百年宫顶共有四个人体雕塑,张充仁雕刻了其中之一。他获得法国雕塑界最高荣誉,至今只有罗丹一人获得的荣誉。他的作品被法国国家博物馆收藏。法国报载“以前都说中国丝、中国瓷,现在满街都说中国铜了。”他的大型青铜雕塑像《埃尔热》经法国政府决定,放置在安吉兰姆中心广场。他到爱丽舍宫为密特朗总统塑像,扬名法国。据法国文化部估计,在世界上的法语国家中,知道张充仁名字的总计约有10亿人。

⑥据张充仁的模特回忆,先生身材不高,略显富态,说普通话时还夹带着一口浓重的上海本地乡音。他常常一边熟练地捏弄着手中的泥巴,一边和我们谈笑风生,他自我介绍说:“我是上海宝人……”口齿清楚,言语风趣。 当时天气较热,工作室的条件很差,张老每次都是汗流满面,但他全然不顾,从不言累。

⑦无意之间,张充仁过去一些年了。有个叫陈耀王的高级畜牧师,写了一部有关张充仁的传记。陈耀王并非文艺圈中人,然而他却以敬贤之心和执著之意欣然为张老立传,并不辞辛劳、不计报酬地奔走于国内外,访旧踪、寻遗迹、觅材料、问故知、探轶事,九易其稿。正因陈先生不是舞文弄墨出身,因而全书文笔朴实、叙述简要,洋溢着真诚之心,感人至深。他说他文笔不好,可张充仁的好友说:“我庆幸张充仁的传记是由一个所谓的文学槛外人写的。让人流泪的故事,还需要形容词,需要所谓的描写、润色吗?”

⑧也许,西洋雕塑,在中国人心中不长久。也许过时了的西洋雕塑,换不来现代的掌声和感动。然而当你了解了张充仁雕塑的他自己的手,在法国国家艺术收藏馆,和罗丹、毕加索的手放在一起的时候,你一定会明白,其实,张充仁已经在世界的中心开始了永远,张充仁的中国之手,其实已经在全世界拍响了中国的掌声。21世纪,乃至永远,我们没有理由不记住张充仁。

19.下列对文章的分析和概括,不正确的两项是(4分)( )

A.张充仁对艺术的热爱与小时候父母对他的影响是密不可分的,是家庭的熏陶使他走上了西洋雕塑的道路。

B.解放后,大批艺术家逃亡海外,他们的这一选择源于建国初期国家给予艺术家的不公正待遇,政府本应该给予他们更多的尊重。

C.第五段法国文化部估计,讲法语的国家中约有十亿人知道张充仁,通过这一侧面描写,张充仁在国外的影响力之大可见一斑。

D.张充仁的好友认为张充仁的传记由文学槛外人来写是值得庆幸的,他认为这样更能够客观地展现出张充仁感人的一面。

E.文章叙述评论结合,立体地为我们展现了张充仁丰富的人生,塑造了一个淳厚平易而又能散出大师风范的艺术家形象。

解析:选AB。A项,他的家庭环境使他自幼酷爱绘画,并不是使走上西洋雕塑的道路的原因。B项,文中并未提及建国的初期国家对待艺术家的方式,艺术家的逃亡是由于对新政府的不了解。

20.张充仁被称作“泥塑神手”,他在雕塑方面的“神奇”体现在哪里?结合文章具体说明。(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:张充仁雕塑的“神奇”体现在哪里,实际是问“雕塑”的神奇特点有哪些,组织答案时,要立足全文,概括总结,其语言的关键调整都在原文中,这些关键词语散落在各段中,考生要以简约的语言组织整合,而且要尽量全面,因为这类题失分的主要原因,一般是要点不全。

答案:①在他求学于比利时皇家美院时,便以异国人的身份,史无前例地为布鲁塞尔百宫年顶雕刻了人体杰作。②他获得法国雕塑界最高荣誉,至今只有罗丹一人获得的荣誉。③他的作品被法国国家博物馆收藏。④法国报载“以前都说中国丝、中国瓷,现在满街都争说中国铜了。”⑤他的大型青铜雕塑像《埃尔热》经法国政府决定,放置在安吉兰姆中心广场。⑥他到爱丽舍宫为密特朗总统塑像,扬名法国。⑦张充仁雕塑的他自己的手,在法国国家艺术收藏馆,和罗丹、毕加索的手放在一起。(答出六点得满分,一点1分)

21.文章的开头、结尾有关张充仁“手”的文字各有什么作用?(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:开头、结尾关于“手”的文字的作用,实际上只要求从整体上理解“手”的结构作用,即开头点题,总领全文,结尾照应,突出张充仁的重要地位,深化主题。

答案:开头:在内容上,运用比喻的修辞,形象地概括了张充仁在艺术上取得的巨大成就,点出了他的“神奇”。结构上,照应题目,总领全文。(2分)结尾:内容上,通过列举实例,再次突出了张充仁在世界的地位及其对世界的影响。结构上,呼应开头,深化主题。(2分)

22.作者结尾说“我们没有理由不记住张充仁”,结合文章概括分析,我们记住张充仁的理由有哪些?结合其中一点,谈谈它对你的启示。(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:组织本题答案,要从文本整体上概括,然后分析“我们”记住张充仁的理由,这理由必须结合文本中张充仁的成就来谈,不可臆造。第二问,“谈谈你的启示”可以答出自己的个性探究,从张充仁的品行,对艺术的追求精神上谈,言之成理即可。

答案:理由:(1)事业上:①他塑造了一大批享誉海外的财产佳作,成就卓著。②培养了大批优秀的学生。(2)在品行上:①挚爱祖国,②热爱艺术,③拼搏钻研,吃苦耐劳,④淳厚质朴,平易近人。(谈启示:言之成理即可)。

七、(60分)

23.(2010年高考全国卷Ⅱ)阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

今年世界读书日这天,网上展开了关于“浅阅读”的讨论。

甲:什么是浅阅读?

乙:就是追求简单轻松、实用有趣的阅读嘛。浅阅读很时髦的。

丙:如今是读图时代,人们喜欢视觉上的冲击和享受。

丁:浅阅读就像吃快餐,好吃没营养,积累不了什么知识。

乙:社会竞争激烈,生活节奏这么快,大家压力这么大,我想深阅读,慢慢品味,行吗?

丙:人人都有自己的阅读喜好,浅阅读流行,阅读就更个性化和多样化了,挺好。

丁:我很怀念过去的日子——斜倚在书店的一角,默默地读书,天黑了都不知道。

甲:浅阅读中,我们是不是失去了什么?

要求:选准角度,明确立意,自选文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不要套作,不得抄袭。

【写作提示】 2010年普通高等学校招生全国统一考试语文题(全国卷Ⅱ)中的作文试题继续采用2006年开始的新材料作文题型,即“材料十要求”的模式,而“要求”也是去年高考作文题的“新”要求——选准角度,明确立意,自选文体,自拟标题。命题模式与去年相同。

“浅阅读”在目前这样一个以快餐文化为时尚潮流的社会大背景下,的确是一个需要关注的问题。学生可以正面立意,我们面对太多太滥的书籍,到底该如何筛选、如何做到认真阅读,认真阅读有什么益处,这是每个中学生必须思索的问题,从这个层面上来看,此作文题既具体形象、贴近时代,又丰富多解、角度多样。学生审题不会有太大的难度,而且它倾向于给考生提供多维思考空间,提供开放性立意。

由于试题难度适中,试题材料的内容非常丰富,材料所蕴含的意义极为多元,考生还可以逆向思维,从反面立意,如同另一篇文章的标题——《保护“浅阅读”》,只要学生有话说,并能充分表达自己的思想观点,也能写出一篇好作文。

第Ⅰ卷(选择题 共36分)

一、(15分,每小题3分)

1.下列加点字的注音有误的一组是( )

A.百舸(ɡě) 峥嵘(zhēnɡ rónɡ)

梦魇(yǎn) 橘子洲(jú)

B.惆怅(chànɡ) 跋扈(hù)

接踵(zhǒnɡ) 柏拉图(bǎi)

C.蕙茝(chǎi) 遏制(é)

褶皱(zhē) 东方朔(shuò)

D.申椒(jiāo) 稠密(chóu)

蛊惑(ɡǔ) 风光绮丽(qǐ)

解析:选C。遏è;褶zhě。

2.下列字形书写正确的一组是( )

A.朦胧 凯旋 浩瀚 生死悠关

B.惊羡 高竣 郁悒 未雨稠缪

C.温驯 怂恿 绳墨 和盘托出

D.考征 蛾眉 悸动 英雄气概

解析:选C。A.悠—攸;B.竣—峻,稠—绸;D.征—证。

3.下列各句中,加点成语使用恰当的一句是( )

A.读鲁迅的作品,你会随着作品一起愤怒、忧伤、欢喜,时而陷入沉思,时而掩卷失笑,叹为观止。

B.她从小就养成了自认为高人一等的优越感,即使在医院里要别人照顾,也依然指气使,盛气凌人。

C.一个人最要紧的是“晚节”,一不小心,可就功亏一篑了。

D.学习是循序渐进的过程,不扎扎实实地学好基础知识就急于做高难度的题目,这种喧宾夺主的做法不可取。

解析:选B。A.“叹为观止”指事物好到了极点,陈述对象应为物。C.“功亏一篑”比喻做事因差最后一点努力而未能完成。不合句意,应为“前功尽弃”。D.“喧宾夺主”比喻客人占了主人的地位,或者次要的压倒主要的,或占据了主要的位置。不合句意,应为“好高骛远”。

4.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.1997年国庆节刚过,他就来到北京拜访了导师闻传,请他审阅了自己的科研论文。

B.眼前麦浪滚滚,一片金黄,看来今年定然又是一个丰收年。

C.人们关注着解决国营企业的振兴和工人们下岗以及国民经济进一步腾飞。

D.华强集团以过人的胆识和锲而不舍的实践,在荆棘中闯出一条壮大公有制经济,搞好国有企业的路子来。

解析:选D。A.“自己的”是“他”还是“导师”,指代不明。B.语序不当,应为“今年看来定然又是一个丰收年”。C.缺乏宾语中心语,在句末加一上“的问题”。

5.下列标点符号在句中使用有误的一项是( )

A.“80后”“90后”有一大堆“成长的烦恼”,因而如何让他们能“合理地做人,健康地成长”,就成了一个摆在许多中国“富家长”面前的严峻课题。

B.当前,房价调控依然任重道远,万不可麻痹大意——如果这个时候调控的“手”软了,则有可能“松一篙,退千尺”。

C.面对所谓的“快乐杀猪法”,真不知道该为我们的人道屠宰唱一首赞歌,还是为那些死得不明不白的猪唱一首挽歌?

D.让学生自主安排作业,有助于达到激发学生学习兴趣和调动学生积极性的目的,是符合《语文课程标准》的要求的,是对该标准真正的践行,值得肯定。

解析:选C。“不知道”所领起的句子是陈述语气,句末不该用问号。

二、(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成6~8题。

从科举制度的废除看近代以来的文化断裂

科举制度的取消对中国现代化造成的困难在于,原有的形成社会精英的方式由此而发生突然的断裂。众所周知,在传统中国农村社会,存在着一个以士绅为主体的精英阶级。科举制度所造成的社会流动性,使中国的农村社会存在着独立于城市的文化系统,这一文化系统是由士绅地主、宗族组织与相应的宗族学校私塾构成的。

在传统科举制度下,农村士绅通过科举所拥有的士绅身份,是保持其在农村中的精英地位的基础。他们正是借助这一身份与地位,获得社会的尊重,并成为农村社会与文化生活的主导者与组织者。正如张仲礼先生所指出的,“士绅作为一个居于领袖地位和享有各种特权的社会集团,也承担了若干社会职责。他们视自己的家乡福利增进与利益保护为己任。他们承担了诸如举办公益活动、排解纠纷、组织修路筑桥、开河建堤等公共事务,此外,还组织地方治安、征税、弘扬儒学、兴建学校等农村社会生活的各项工作”。在这一文化系统中,由于宗族拥有相当数量的学田、义田、义学,相当一部分同族子弟不分贫富均可以通过就读于本族的宗族学校,而获得一定的文化知识,并成为农村的准文化人。据一些国外学者统计,近代以前,中国南方农村不少地区的识字率比20世纪20、30年代更高,这一点很大程度上可以从这种农村精英文化系统所维持的文化生态平衡得到解释。

由于这一农村文化系统的存在,中国农村社会存在着一定程度的自主性。这是因为,传统农村士绅起到了国家与农村社会的中介作用。然而,由于科举的废止,对于农村士绅来说,无异于釜底抽薪。此后中国农村中不再存在一个稳定的士绅阶级来充任农村文化生活与社会生态环境的组织者与调节者。另一方面,学堂则成为跻身政界的唯一出路,而学堂均设在省城和京城,又由于城市集中着财富、名位、权力这些社会稀缺资源的巨大优势,这样,自民国以来,就出现了大批农村知识青年源源不断地被城市吸纳并脱离农村的“无根化”过程的现象。与此同时,由于农村文化人缺乏再生机制,农村文化生态从而持续退化与空洞化。在这种背景下,农村基层的权力结构发生了什么变化呢?正如美国学者杜赞奇所指出的,“进入民国之后,随着国家政权的内卷化,土豪劣绅乘机窃取各种公职,成为乡村政权的主流”。可以说,民国初年以后,主宰农村命运的,正是这样一些没有文化、甚至是反文化的社会阶层。

科举制度的取消,实际上只是中国农村文化生态失衡的开始,农村智力资源向城市的单向流动,此后数十年从来没有中止过。除了那些心存田园浪漫情怀而下乡过几天“悠然见南山”悠闲日子的城市文人雅士外,农村不再是吸引人们的去处。

6.属于“由于这一农村文化系统的存在,中国农村社会存在着一定程度的自主性”中的“自主性”的一项是( )

A.稳定的士绅阶级来充任农村文化生活与社会生态环境的组织者与调节者。

B.农村知识青年可以源源不断地向城市流动。

C.同族子弟不分贫富均可以就读于本族的宗族学校。

D.农村士绅承担了许多公共事务。

解析:选A。根据语句所在文段,“自主性”是因为农村士绅起到了国家与农村社会的中介作用,而不是其他。

7.科举制度的突然废除为什么会造成中国农村文化的断裂,以下分析错误的一项是( )

A.科举制度使农村士绅通过科举所拥有的士绅身份,保持着在农村的精英地位,并成为农村社会与文化生活的主导者与组织者。废除科举后,他们无法再充任该角色。

B.科举制度废除后,设在城市的学堂及财富、名位、权力吸引农村知识分子源源不断地涌入城市,使农村文化生态持续退化和空洞化。

C.科举制度废除后,一些没有文化、反文化的社会阶层掌控了农村基层政权。

D.心存田园浪漫情怀而下乡过几天“悠然见南山”悠闲日子的城市文人雅士不能给农村带来经济利益和文化提升。

解析:选D。城市文人雅士不会给中国农村文化造成文化断裂。

8.下列有关文章的分析与概括,正确的一项是( )

A.士绅作为一个居于领袖地位和享有各种特权的社会集团,也承担若干职责。这些职责主要是文化方面的。

B.“然而,由于科举的废止,对于农村士绅来说,无异于釜底抽薪”,意思是农村士绅完全失去了做官从政的机会。

C.据统计,近代以前,中国南方农村不少地区的识字率比20世纪20、30年代更高,原因就在农村精英文化系统维持了农村文化生态平衡。

D.科举制度的取消,实际上只是中国农村文化生态失衡的开始,从此,农村不再是吸引人们的去处,任何人任何情况下都不再愿意去农村。

解析:选C。A项错在“这些职责主要是文化方面的”,原文为“他们承担了诸如举办公益活动、排解纠纷、组织修路筑桥、开河建堤等公共事务,此外,还组织地方治安、征税、弘扬儒学、兴建学校等农村社会生活的各项工作”。B项“完全”于文无据,文中只说“中国农村不再存在一个稳定的士绅阶级”。D项说法绝对。

三、(12分,每小题3分)

阅读下面的文言文,完成9~12题。

象祠①记

[明]王守仁

灵、博之山,有象祠焉。其下诸苗夷之居者,咸神而祠之。宣尉安君,因诸苗夷之请,新其祠屋,而请记于予。予曰:“毁之乎,其新之也?”曰:“新之。”“新之也,何居乎?”曰:“斯祠之肇也,盖莫知其原,然吾诸蛮夷之居是者,自吾父、吾祖溯曾、高而上,皆尊奉而禋祀焉,举而不敢废也。”

予曰:“胡然乎?有鼻②之祀,唐之人盖尝毁之。象之道,以为子则不孝,以为弟则傲;斥于唐,而犹存于今,坏于有鼻,而犹盛于兹土也,胡然乎?”我知之矣!君子之爱若人也,推及于其屋之乌,而况于圣人之弟乎哉?然则祠者为舜,非为象也。意象之死,其在干羽既格之后乎?不然,古之骜桀者岂少哉?而象之祠独延于世。吾于是盖有以见舜德之至,入人之深,而流泽之远且久也。象之不仁,盖其始焉耳;又乌知其终之不见化于舜也?“瞽瞍③亦允若”。则已化而为慈父;象犹不弟,不可以为谐。进治于善,则不至于恶;不底④于奸,则必入于善。信乎,象盖已化于舜矣!孟子曰:“天子使吏治其国,象不得以有为也!”斯盖舜爱象之深而虑之详,所以扶持辅导之周也。斯可以见象之见化于舜,故能任贤使能,而安于其位,泽加于其民,既死而人怀之也。诸侯之卿,命于天子,盖《周官》之制,其殆仿于舜之封象欤?吾于是盖有以信人性之善,天下无不可化之人也。然则唐人之毁之也,据象之始也;今之诸苗之奉之也,承象之终也。

斯义也,吾将以表于世。始知人之不善,虽若象焉,犹可以改;而君子之修德,及其至也,虽若象之不仁,而犹可以化之也。

(本文有删节)

【注】 ①象祠:象的祠庙。象,人名,传说中虞舜的弟弟。②有鼻:古地名,在今湖南道县境内。相传舜封象于此。 象死后,当地人为他建了祠庙。③瞽瞍(ɡǔ sǒu):舜父名。④底:通“抵”,到。

9.下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.新其祠屋 新:把……修整如新

B.进治于善,则不至于恶 恶:厌恶

C.意象之死,其在干羽既格之后乎 意:猜测

D.象犹不弟,不可以为谐 弟:同“悌”,敬爱兄长

解析:选B。恶:与“善”相反,坏。

10.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.

B.

C.

D.

解析:选C。介词,表被动,“被”。A.①连词,表选择,“还是”;②副词,表期望,“可要”。B.①连词,表承接,“就”;②连词,表转折,“却”。D.①代词,“这”;②连词,“如果”。

11.以下六句话,分别编为四组,全部直接说明苗区的象祠留存到明代的原因的—组是( )

①自吾父、吾祖溯曾、高而上,皆尊奉而禋祀焉,举而不敢废也

②意象之死,其在干羽既格之后乎

③天子使吏治其国,象不得以有为也

④唐人之毁之也,据象之始也

⑤今之诸苗之奉之也,承象之终也

⑥斯义也,吾将以表于世

A.①③⑥ B.①②⑤

C.②④⑤ D.②③⑥

解析:选B。③是孟子说的话,不是直接说明原因;④陈述唐人拆毁象祠的原因,与这一话题无关;⑥是作者的行动,也与这一话题无关。

12.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.品德不好的象却受到苗民立祠祭祀,作者认为可能是象后来被舜的品德感化了。

B.宣尉使顺应民心,重新修整象祠,同时请作者作记,以彰显民意。

C.作者认为周天子任命诸侯的卿的制度是仿效了舜封象的办法。

D.本文的主旨是宣扬“人性之善,天下无不可化之人”,具有鼓励人改过从善的积极意义。

解析:选C。过于肯定,而原文用的是“殆”,表明是一种揣度。

第Ⅱ卷(非选择题,共114分)

四、(24分)

13.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)其下诸苗夷之居者,咸神而祠之。(3分)

译文:________________________________________________________________________

(2)不然,古之骜桀者岂少哉?而象之祠独延于世。(3分)

译文:________________________________________________________________________

(3)而君子之修德,乃其至也,虽若象之不仁,而犹可以化之也。(4分)

译文:________________________________________________________________________

答案:(1)那山下住着的许多苗民,都把他当做神祭祀。

(2)如果不是这样,那么古代凶暴乖戾的人难道还少吗?可是象的祠庙却独独能传到今世。

(3)如果君子修养自己的品德,到了极点,即使别人跟象一样凶暴,也还能够感化他呢。

参考译文:

灵鹫山和博南山有象的祠庙。那山下住着的许多苗民,都把他当做神祭祀。宣尉使安君,顺应苗民的请求,把祠庙的房屋重新修整,同时请我作一篇记。我说:“是拆毁它呢,还是重新修整它呢?”宣尉使说:“是重新修整它。”我说:“重新修整它,是什么道理呢?”宣尉使说:“这座祠庙的创建,大概没有人知道它的起源了。然而我们居住在这里的苗民,从我的父亲、祖父,一直追溯到曾祖父、高祖父以前,都是尊敬信奉,并诚心祭祀,不敢荒废呢。”

我说:“为什么这样呢?有鼻那地方的象祠,唐朝人曾经把它毁掉了。象的为人,作为儿子就不孝,作为弟弟就傲慢;对象的祭祀,在唐朝就受斥责,可是还存留到现在;他的祠庙在有鼻被拆毁,可是在这里却还兴旺。为什么这样呢?”我懂得了!君子爱这个人,便推广到爱他屋上的乌鸦,更何况是对于圣人的弟弟呢!既然这样,那么兴建祠庙是为了舜,不是为了象啊!我猜想象的死去,大概是在舜用干舞羽舞感化了苗族之后么?如果不是这样,那么古代凶暴乖戾的人难道还少吗?可是象的祠庙却独独能传到今世。我从这里能够看到舜的品德的高尚,进入人心的深度,和德泽流传的辽远长久。象的凶暴,在开始是这样的,又怎见得他后来不被舜感化呢?“瞽瞍也能听从”。他已经被舜感化成为慈祥的父亲了;如果象还不尊敬兄长,就不能够说是全家和睦了。他上进向善,就不至于仍是恶;不走上邪路,就说明一定会向善。象已经被舜感化了,确实是这样啊!孟子说:“天子派官吏治理他的国家,象不能有所作为呢!”这大概是舜爱象爱得深,并且考虑得仔细,所以用来扶持辅导他的办法就很周到呢。从这里能够看到象被舜感化了,所以能够任用贤人,安稳地保有他的位子,把恩泽施给百姓,因此死了以后,人们怀念他啊。诸侯的卿,由天子任命,是周代的制度;这也许是仿效舜封象的办法吧!我因此有理由相信:人的本性是善良的,天下没有不能够感化的人。既然这样,那么唐朝人拆毁象的祠庙,是根据象开始的行为;现在苗民祭祀他,是信奉象后来的表现。

这个意义,我将把它向世上讲明。使人们知道:人的不善良,即使跟象一样,还能够改正;君子修养自己的品德,到了极点,即使别人跟象一样凶暴,也还能够感化他呢。

14.阅读下面这首宋诗,然后回答问题。(8分)

江 上

董 颖①

万顷沧江万顷秋,镜天飞雪一双鸥。

摩挲数尺沙边柳,待汝成阴系钓舟。

【注】 ①董颖:穷困潦倒的诗人,迫于生计而常年奔走异乡。

(1)诗歌描绘了一幅什么画面?请简要概括。(4分)

答:________________________________________________________________________

(2)最后一句构思新颖,出人意料,试对此作简要分析。(4分)

答:________________________________________________________________________

答案:(1)描绘了一幅江天辽阔,澄江如镜,白鸥飞翔,秋光明艳的画面。

(2)在古诗中,“柳”总是和“别”紧密相关。但作者却不落窠臼,另翻新意,用拟人的手法,把柳与“留”联系起来:祈求小柳快快长大,以系住作者的扁舟,使作者从此可以不别故乡。着一“系”字,写出了惜别之情。全诗构思巧妙,含蓄地写出了作者对安定生活的向往。

15.补写出下列名句名篇的空缺部分。(任选3个小题)(6分)

(1)亦余心之所善兮,________________(屈原《离骚》)。

(2)________________,口如含朱丹。《孔雀东南飞(并序)》

(3)碧云天,黄花地,________________,________________。(王实甫《西厢记》)

(4)此情可待成追忆,________________。(李商隐《锦瑟》)

(5)________________,不尽长江滚滚来。(杜甫《登高》)

(6)连峰去天不盈尺,________________。(李白《蜀道难》)

答案:(1)虽九死其犹未悔 (2)指如削葱根 (3)西风紧 北雁南飞 (4)只是当时已惘然 (5)无边落木萧萧下 (6)枯松倒挂倚绝壁

五、(12分)

16.(2010年高考江苏卷)阅读下面一段文字,找出“碳链式反应”过程的三个关键性词语。(4分)

科学家在喀斯特地貌的研究中,发现了一个复杂的碳链式反应。当水流从空气中“大口吮吸”二氧化碳并侵蚀石灰岩时,持续不断的吸碳过程就开始了。接着,在岩石表面自由流淌的酸性水流携带着大量碳酸氢根,随着自然界的水循环辗转奔向江河湖海。此时,浮游植物体内的“食物加工厂”在急切地“找米下锅”,它们惊喜地发现,只要分泌一种叫做“碳酸酐酶”的催化剂,对水中的碳酸氢根“略施魔法”,等待加工的“米”——二氧化碳,就唾手可得。最终,光合作用将大量随波逐流的碳转化成有机碳,封存于水生生物体内。

答:________________________________________________________________________

解析:首先审准题目要求,找出的关键性词语必须能够反映“碳链式反应”的过程。其次分析提供的材料,看看“碳链式反应”过程可分几个阶段,可抓住“开始”“接着”“最终”等词语分析。最后从每个阶段中找出反映“碳链式反应”的关键性词语。

答案:(1)吸碳;(2)略施魔法;(3)光合作用。

17.互联网发展到今天,我国已经有了8400万网民,其中18岁以下的未成年人就有1650万,未成年人上网成瘾问题已经成为很多家庭的创伤和困扰,并引发了一系列的社会问题。如何引导未成年人健康上网,是我们全社会亟待解决的问题。请你就这一情况,拟写一条公益广告,以警醒和劝诫那些沉迷于网络的同龄人。(不超过20字,5分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(示例一)告别虚幻的网络,珍惜短暂的青春。

(示例二)人生不是游戏,青春浪费不起。

18.用“世界上第一个LTE电话”作为开头,将下列一段话改写为一个长单句,要求:保持原意,语句通顺,语意连贯,可适当增减个别词语。(3分)

电信设备商诺基亚——西门子,通过下一代移动通讯技术打了世界上第一个LTE电话。这次呼叫是该公司在德国乌尔姆的研发机构,使用一个商业基站和完全标准化软件进行的。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:世界上第一个LTE电话是电信设备商诺基亚——西门子,在德国乌尔姆的研发机构,使用一个商业基站和完全标准化软件,通过下一代移通讯技术打通的。

六、(18分)

本题为选做题,考生须从所给的(一)、(二)两题中任选一题作答,不能全选。

(一)阅读下面的文章,完成19~22题。

窗外人生

王呈伟

窗子里的人喜欢往窗外看,看外面的景物随四季而变化,看春天花开,看冬日雪落,看风乍起,吹皱一池秋水,看雨飘落,路上的行人在夏雨中匆匆走过……。

人确实需要向外看的勇气,不能囿于一室之中,泯灭突破樊篱的渴望。人在屋里憋闷得久了,倦了,懈怠了,视角就凝固了:这不是体力上的疲惫,而是心智上的衰竭。这时就需要窗子里的人走到窗前,适时放飞一下郁闷的心情,放到太阳底下晒一晒,思想就不会霉掉。人只有在天地间才会多些悟的灵感和做的创意,从容淡定之中,情感才能归于平和,真知方可还原朴素。生活在高楼大厦中被钢筋水泥日益挤压的人群,不应只有伏案工作这一种姿势,人的生命也不应只有勤奋这一种底色,人的视野更不该只有室内这一种视角!什么时候能表现出那临窗极目的舒昂,这不仅是一时的心情,更是一种人生的气度。

唐人的窗外别有一番天地,“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”。门窗俱开的气势也只有唐人做得出。“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”。凭高远望,极目江河湖泊,才能看懂画外之境,天地间凝结的浩然正气被唐人尽收眼底,一览无余。这不仅仅是一个视角的诗化,一种眼光的睿智,更是一种胸襟的开放,一个时代精神风貌的缩影。那种昂扬向上、奋发有为的人生价值观,传承为史书上的一脉奇香,引领后来人书写自己的人生。唐人的诗性内含风骨,高蹈得让那些只会追逐利益的后来人满面含羞。

宋人的天地似乎小了些。“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊”,天空从方塘中鉴赏。“墙里秋千墙外道。墙外行人,墙里佳人笑”,情感交流也要隔着墙,已然没有了穿行天地间的大气,仅剩下移花接木的才气,收回可极八方的目光,定格成“庭院深深深几许”的偷闲。从此,大宋庭院的天空悬挂上一颗颗敏感的心,从“西北望,射天狼”的豪放与自信,演变成“依门回首”的秀气与精致,目光不再远行,直把雕塑雕成了饰物,放在手中把玩,舒缓自己难以排解的感时伤情,即便是宋人有将山水缩龙成凤的智慧,可这窗外庭院的视角也是狭隘多了。

清人是背着一肩负担看窗外的,平添了许多无奈,把凭窗的浩叹写进小说,借形象的虚拟隐晦地表达自己对这个世界的冷眼旁观。蒲松龄的聊斋算是打开了一个与普通人对话的轩窗,让山野之人进来,让渔夫樵子进来,让他们身上的清新之气驱散狭小空间封闭了太久的腐气、晦气、浊气……可这种胸襟只体现在落第举子的身上是清一代学子的悲哀。曹雪芹来得更加率性,径直走到外面,从广阔的天地中反观自己的书斋,悟通了人世间的百态人生,“世事洞明皆学问”——他饿着肚子依然能够行走在大天大地里,用历经风雨饱蘸沧桑的笔触写出了惊世骇俗的文字,这是行走在天地间高傲的灵魂,是真正的读书人最后的尊严。在这本可窥一个王朝背影的大书中,让人看到了从兴盛到末路的历史,他开的是封建社会的天窗,容尽了世间的沧海桑田,风花雪夜。

凭着这一扇扇历史中的大窗,我们仿佛看到一个个鲜活的生命从史册的书香中向我们走来,用生命奏出金石般的声响,叩开我们日益紧闭的心扉。时代发展到今天,我们不能埋头做:“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”的窗下囚徒,要从窗内的局促中走出来,任目游万仞,让思想远行。

19.第一段作者从人们喜欢看窗外景物随四季变化写起,有什么作用?(4分)

答:________________________________________________________________________

答案:(1)开篇点题,形象地写出了生活中的窗的作用。

(2)引出下文对抽象的窗(或“窗外人生”丰富内涵)的阐述。

20.请分别概括唐人的窗、宋人的窗、清人的窗的特点。(6分)

答:________________________________________________________________________

答案:唐人的窗:开放大气,气势宏大。宋人的窗:精致秀气,充满才气。清人的窗:清新率性,包容万象。

21.如何理解“人确实需要向外看的勇气,不能囿于一室这中,泯灭突破樊篱的渴望”这句话的含意?(4分)

答:________________________________________________________________________

答案:人憋闷在屋里,视角会凝固,心智也会衰竭。人应该走到窗前,适时放飞一下郁闷的心情,思想才不会霉掉。临窗极目舒昂,不仅是一时的心情,更是一种人生的气度。

22.结合文章,说说窗外与人生的关系实际上是指什么,我们当今的中学生应该怎样把握它。(4分)

答:________________________________________________________________________

答案:窗外与人生的关系实际上是指一个人的生命意义、人生的价值与历史、现实之间的关系。我们不能埋头做“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”的窗内囚徒,而要从自己的小天地里走出来,走进历史,走进现实生活,在汲取历史经验的基础上,到社会的大舞台中去实现自己的人生价值、人生目标。

(二)阅读下面文字,完成19~22题。

泥塑神手张充仁

①20世纪,中国诞生了艺术巨匠张充仁。他那双被上帝亲吻过的神奇的手,创造了一个个震撼世人的奇迹。张充仁的雕塑几乎是一部编年史,每一段特殊时期都在他的手中由软泥凝固、坚硬起来,永久地留在了历史的长河中。

②张充仁的一生,如同他的雕塑作品一般丰富而纯粹。他出生于上海徐家汇。父亲是个木雕艺人,母亲则擅长刺绣,张充仁耳濡目染,自幼酷爱绘画。幼年时期进入徐家汇类思小学,获得艺术生涯中第一份名副其实的启蒙教育,之后逐渐接触并学习绘画。

③1931年张充仁只身远涉重洋,赴比利时留学。单眼皮、吃狗肉、长辫子,是那时欧洲人对中国人的全部印象,张充仁立刻指出,无论描绘什么故事都要以事实为根据。他第一个在欧洲喊出“日本在侵略中国”,并把这一切融入一幅幅简洁明快的漫画里。偶然的机会他结识了著名漫画家埃尔热,他竭尽所能引导埃尔热去了解、研究和发现真实的中国,“要让全世界知道真正的中国,这可比我学美术更重要。”当埃尔热在四十年后与张充仁通信时,这样写道:“是你让我继马可·波罗之后认识了中国,认识了她的文明、她的思想、她的艺术和艺术家,我仍然专心于《道德经》和《庄子》,这两本书也是你向我推荐的。”

④张充仁回国后,在小洋房里创办了“充仁”画室。先后培训学生300余人,其中较著名的有严友人、邱瑞敏等,为我国绘画、雕塑事业的发展做出了杰出贡献。当时充仁画室的大门是敞开着的,有许多人会来,甚至美专毕业的学生也会过来。张充仁靠学生的学费来维持生计,但是他却收了许多交不起学费的学生,也许出于对自己身世的思考,他有时更加关照这些“穷学生”。中国解放后,许多艺术家纷纷逃亡海外,他们也劝说张充仁一起走,但是张充仁说:“共产党人不是些不学无术的人,我看过他们的报纸,他们也喜爱美术,而且画室还有这么多学生……”

⑤张充仁曾经说过,“人都是自己塑造的”。在近八十年的努力拼搏中,他塑造了大批享誉海外的雕塑佳作,同时也将自己塑造成了一位世界著名的雕塑艺术大师。他把自己对生命的热爱、对正义的渴望揉进了泥土,铸入了青铜。他的雕塑机理品位和写实功力均得到极高评价。他在求学比利时皇家美院时,便以异国人的身份,史无前例地为布鲁塞尔百年宫顶雕刻了人体杰作,百年宫顶共有四个人体雕塑,张充仁雕刻了其中之一。他获得法国雕塑界最高荣誉,至今只有罗丹一人获得的荣誉。他的作品被法国国家博物馆收藏。法国报载“以前都说中国丝、中国瓷,现在满街都说中国铜了。”他的大型青铜雕塑像《埃尔热》经法国政府决定,放置在安吉兰姆中心广场。他到爱丽舍宫为密特朗总统塑像,扬名法国。据法国文化部估计,在世界上的法语国家中,知道张充仁名字的总计约有10亿人。

⑥据张充仁的模特回忆,先生身材不高,略显富态,说普通话时还夹带着一口浓重的上海本地乡音。他常常一边熟练地捏弄着手中的泥巴,一边和我们谈笑风生,他自我介绍说:“我是上海宝人……”口齿清楚,言语风趣。 当时天气较热,工作室的条件很差,张老每次都是汗流满面,但他全然不顾,从不言累。

⑦无意之间,张充仁过去一些年了。有个叫陈耀王的高级畜牧师,写了一部有关张充仁的传记。陈耀王并非文艺圈中人,然而他却以敬贤之心和执著之意欣然为张老立传,并不辞辛劳、不计报酬地奔走于国内外,访旧踪、寻遗迹、觅材料、问故知、探轶事,九易其稿。正因陈先生不是舞文弄墨出身,因而全书文笔朴实、叙述简要,洋溢着真诚之心,感人至深。他说他文笔不好,可张充仁的好友说:“我庆幸张充仁的传记是由一个所谓的文学槛外人写的。让人流泪的故事,还需要形容词,需要所谓的描写、润色吗?”

⑧也许,西洋雕塑,在中国人心中不长久。也许过时了的西洋雕塑,换不来现代的掌声和感动。然而当你了解了张充仁雕塑的他自己的手,在法国国家艺术收藏馆,和罗丹、毕加索的手放在一起的时候,你一定会明白,其实,张充仁已经在世界的中心开始了永远,张充仁的中国之手,其实已经在全世界拍响了中国的掌声。21世纪,乃至永远,我们没有理由不记住张充仁。

19.下列对文章的分析和概括,不正确的两项是(4分)( )

A.张充仁对艺术的热爱与小时候父母对他的影响是密不可分的,是家庭的熏陶使他走上了西洋雕塑的道路。

B.解放后,大批艺术家逃亡海外,他们的这一选择源于建国初期国家给予艺术家的不公正待遇,政府本应该给予他们更多的尊重。

C.第五段法国文化部估计,讲法语的国家中约有十亿人知道张充仁,通过这一侧面描写,张充仁在国外的影响力之大可见一斑。

D.张充仁的好友认为张充仁的传记由文学槛外人来写是值得庆幸的,他认为这样更能够客观地展现出张充仁感人的一面。

E.文章叙述评论结合,立体地为我们展现了张充仁丰富的人生,塑造了一个淳厚平易而又能散出大师风范的艺术家形象。

解析:选AB。A项,他的家庭环境使他自幼酷爱绘画,并不是使走上西洋雕塑的道路的原因。B项,文中并未提及建国的初期国家对待艺术家的方式,艺术家的逃亡是由于对新政府的不了解。

20.张充仁被称作“泥塑神手”,他在雕塑方面的“神奇”体现在哪里?结合文章具体说明。(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:张充仁雕塑的“神奇”体现在哪里,实际是问“雕塑”的神奇特点有哪些,组织答案时,要立足全文,概括总结,其语言的关键调整都在原文中,这些关键词语散落在各段中,考生要以简约的语言组织整合,而且要尽量全面,因为这类题失分的主要原因,一般是要点不全。

答案:①在他求学于比利时皇家美院时,便以异国人的身份,史无前例地为布鲁塞尔百宫年顶雕刻了人体杰作。②他获得法国雕塑界最高荣誉,至今只有罗丹一人获得的荣誉。③他的作品被法国国家博物馆收藏。④法国报载“以前都说中国丝、中国瓷,现在满街都争说中国铜了。”⑤他的大型青铜雕塑像《埃尔热》经法国政府决定,放置在安吉兰姆中心广场。⑥他到爱丽舍宫为密特朗总统塑像,扬名法国。⑦张充仁雕塑的他自己的手,在法国国家艺术收藏馆,和罗丹、毕加索的手放在一起。(答出六点得满分,一点1分)

21.文章的开头、结尾有关张充仁“手”的文字各有什么作用?(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:开头、结尾关于“手”的文字的作用,实际上只要求从整体上理解“手”的结构作用,即开头点题,总领全文,结尾照应,突出张充仁的重要地位,深化主题。

答案:开头:在内容上,运用比喻的修辞,形象地概括了张充仁在艺术上取得的巨大成就,点出了他的“神奇”。结构上,照应题目,总领全文。(2分)结尾:内容上,通过列举实例,再次突出了张充仁在世界的地位及其对世界的影响。结构上,呼应开头,深化主题。(2分)

22.作者结尾说“我们没有理由不记住张充仁”,结合文章概括分析,我们记住张充仁的理由有哪些?结合其中一点,谈谈它对你的启示。(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:组织本题答案,要从文本整体上概括,然后分析“我们”记住张充仁的理由,这理由必须结合文本中张充仁的成就来谈,不可臆造。第二问,“谈谈你的启示”可以答出自己的个性探究,从张充仁的品行,对艺术的追求精神上谈,言之成理即可。

答案:理由:(1)事业上:①他塑造了一大批享誉海外的财产佳作,成就卓著。②培养了大批优秀的学生。(2)在品行上:①挚爱祖国,②热爱艺术,③拼搏钻研,吃苦耐劳,④淳厚质朴,平易近人。(谈启示:言之成理即可)。

七、(60分)

23.(2010年高考全国卷Ⅱ)阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

今年世界读书日这天,网上展开了关于“浅阅读”的讨论。

甲:什么是浅阅读?

乙:就是追求简单轻松、实用有趣的阅读嘛。浅阅读很时髦的。

丙:如今是读图时代,人们喜欢视觉上的冲击和享受。

丁:浅阅读就像吃快餐,好吃没营养,积累不了什么知识。

乙:社会竞争激烈,生活节奏这么快,大家压力这么大,我想深阅读,慢慢品味,行吗?

丙:人人都有自己的阅读喜好,浅阅读流行,阅读就更个性化和多样化了,挺好。

丁:我很怀念过去的日子——斜倚在书店的一角,默默地读书,天黑了都不知道。

甲:浅阅读中,我们是不是失去了什么?

要求:选准角度,明确立意,自选文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不要套作,不得抄袭。

【写作提示】 2010年普通高等学校招生全国统一考试语文题(全国卷Ⅱ)中的作文试题继续采用2006年开始的新材料作文题型,即“材料十要求”的模式,而“要求”也是去年高考作文题的“新”要求——选准角度,明确立意,自选文体,自拟标题。命题模式与去年相同。

“浅阅读”在目前这样一个以快餐文化为时尚潮流的社会大背景下,的确是一个需要关注的问题。学生可以正面立意,我们面对太多太滥的书籍,到底该如何筛选、如何做到认真阅读,认真阅读有什么益处,这是每个中学生必须思索的问题,从这个层面上来看,此作文题既具体形象、贴近时代,又丰富多解、角度多样。学生审题不会有太大的难度,而且它倾向于给考生提供多维思考空间,提供开放性立意。

由于试题难度适中,试题材料的内容非常丰富,材料所蕴含的意义极为多元,考生还可以逆向思维,从反面立意,如同另一篇文章的标题——《保护“浅阅读”》,只要学生有话说,并能充分表达自己的思想观点,也能写出一篇好作文。