【精品练习】鲁人版语文必修一 单元综合检测(3)

文档属性

| 名称 | 【精品练习】鲁人版语文必修一 单元综合检测(3) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 48.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-10-04 18:04:07 | ||

图片预览

文档简介

单元综合检测(三)

第Ⅰ卷(选择题,共36分)

一、(15分,每小题3分)

1.下列词语中加点的字,读音全都正确的一项是( )

A.吞噬(shì) 裨益(pì)

轧路机(yà) 浑身解数(xiè)

B.觊觎(jì) 央浼(měi)

殉道者(xùn) 钟灵毓秀(měi)

C.慰藉(jí) 应酬(yìnɡ)

赚外快(zhuàn) 少不更事(ɡēnɡ)

D.诘难(nàn) 畸变(jī)

汗涔涔(cén) 庸人自扰(rǎo)

解析:选D。A.“裨”应读“bì”。B.“毓”应读“yù”。C.“藉”应读“jiè”。

2.下列词语中没有错别字的一组是( )

A.娇纵 戴高帽 隐忍苟活 迫不急待

B.踌蹰 出洋相 如火如荼 凭心而论

C.寒暄 霓虹灯 百无聊赖 自行其是

D.遐想 缔造者 宽宏大量 人情事故

解析:选C。A.“急”应为“及”。B.“凭”应为“平”。D.“事”应为“世”。

3.下列语句中,标点符号使用正确的一项是( )

A.胡锦涛和奥巴马在白宫共同会见了中美商界人士,其中包括微软、高盛、通用电气、波音、联想以及海尔等集团众多高官。

B.19日,国务院通过《国有土地房屋征收与补偿条例》(草案)。新拆迁条例规定取消行政强制拆迁,被征收人超过规定期限不搬迁的,由政府向法院申请强制执行。

C.近期,中国七大军区:沈阳、北京、兰州、济南、南京、广州、成都军区均派出代表赴茅台集团,结成军企友好共建单位。

D.中国商务部副部长钟山19日晚在赞比亚首都卢萨卡代表中国政府与赞比亚、坦桑尼亚政府代表签署《议定书》,免除援建坦赞铁路50%的债务。

解析:选A。B.“(草案)”应在书名号里面。C.冒号改为破折号。D.去掉书名号。

4.下列各句中,加点的词语使用不恰当的一项是( )

A.通过《我要上春晚》节目,央视选拔出了“旭日阳刚”组合、“西单女孩”任月丽、“深圳农民街舞团”等多个草根节目。

B.王菲昨日在台北为明天开始的小巨蛋演唱会彩排。据悉,王菲在新加坡、香港、北京、上海有超过百位名人好友将陆续抵台,蔡依林、小S等艺人也会到小巨蛋捧场。

C.杨柳低垂,行人侧目而视,过往的车辆静静地停靠在道旁,无数双哀伤而饱含敬意的目光,向悬挂着“英雄一路走好”等条幅的车队致敬……

D.《让子弹飞》的编剧之一危笑日前接受了媒体采访。对于网友提出车尾上的人是黄四郎的说法,危笑坦言:“这都是导演留下的悬念,我不能越俎代庖。”

解析:选C。侧目而视,斜着眼睛看人。形容憎恨或又怕又愤恨。这里该用含褒义的成语。

5.下列语句中,没有语病的一项是( )

A.北京时间1月19日晚间,日本媒体曝出,现国足主帅高洪波在亚洲杯小组赛中乌之战中被罚出场外,将遭受禁赛一场的处罚。

B.自从有人在微博里曝张伟平和张艺谋所在的新画面电影公司的年终奖是北京的一套房子,姜文和马可的不亦乐乎公司给员工送Smart后,粉丝们就没法淡定了。

C.春运开闸第一日,有着巨大外来工规模的广东省宣布,上调全省最低工资标准,平均提高到18.6%,其中广州调整后最低工资标准为1300元/月。

D.尽管互联网上各种信息鱼龙混杂,开放网络必然会给中国带来一定程度的冲击,但也是中国塑造国际形象的机会,从长期来看是利大于弊的。

解析:选A。B.成分残缺,在“Smart”后加“的消息”。C.不合逻辑,“提高到”改为“提高”。D.“开放网络”与“机会”主宾搭配不当。

二、(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成6~8题。

尊重鲁迅故居的历史原貌

倪墨炎

名人的故居,当然应按名人居住时的原貌陈列。

解放初,将周家新台门中小堂前一排六楼六底的房屋中间,砌造一堵高墙,高墙之西的两楼两底定为故居,在小堂前门口挂一“鲁迅故居”的牌子。但不论哪段时期,鲁迅家人口加上佣工,常住人口总在十四五人,四小间怎么能住得下呢?周建人在《鲁迅故家的败落》中说:小堂前一排屋六楼六底,鲁迅家的正房占四楼四底共八间,厢房七间也属兴房,另有一间放米谷的仓间,加起来共十六间。大半个世纪以来,却一直以四间房为“鲁迅故居”,显然离历史事实太远了。

现今“小故居”中,既有朱安的卧室,又另有鲁迅的卧室。

解放初,绍兴鲁迅纪念馆和鲁迅故居同时建立。有一位曾长期在鲁迅家作佣工的长者,在纪念馆工作。有人把他回忆鲁迅的一些说法记录下来,在刊物上发表。其有这么一段话:“鲁迅先生结婚是在楼上,过了一夜,第二夜鲁迅先生就睡到书房里去了。……当时照老例新婚夫妇是要去老台门拜祠堂的,但鲁迅先生没有去。后来知道是鲁迅先生对这桩包办封建婚姻很不满意。”这段话的每一句都经不住推敲。经过一些人的“加工”,鲁迅博物馆鲁迅研究室编的《鲁迅年谱》中说:“奉母命回绍兴与山阴女士完婚……在家仅停留四天即重返东京。”鲁迅婚后到底在家住了多少天呢?周作人在《鲁迅在东京》中说:鲁迅“丙午年夏回乡结婚……秋天再往东京。”周作人在《旧日记里的鲁迅》中又说:“丙午年……夏天回家去,适值鲁迅回来结婚,秋间便同他往东京去。”周作人是当事人,他两次的说法相同,是可信的。

在鲁迅故居中就一直有一间朱安居室,在楼上;有一间鲁迅书房兼卧室,就是楼下小堂前斜对面的小方室。周建人在《鲁迅故家的败落》中,写到1919年12月“一个雨夜”,大哥突然回到家了。“我和母亲住在小堂前的后间,大哥住在楼上,鹤照住在隔壁祖母住过的房间里。大哥上楼时,母亲告诉他,写了信给运水……”当时合家人,留下等鲁迅来接往北京的是:母亲、朱安和周建人一家,一位佣工王鹤照。全家用房已紧缩到两楼两底。楼上两间,一间住着周建人当时的妻子羽太芳子和他们的一女一儿,另一间住着朱安。鲁迅上楼去睡,在哪个房间里,还要笔者多费笔墨吗?

故居中与朱安的卧室相呼应的,还有一间鲁迅卧室,里面陈列着的床、四仙桌,旁写“说明”说是原物。但我查了周建人《鲁迅故家的败落》正文前的《晚清新台门(西部)》图,都不见这被指为“鲁迅卧室”的方形房间。周建人在数说他家的十六间住用房时,也没有说到这间书房兼卧室。他结婚第二天就“在自己的书房里睡”都是虚构出来的故事。

鲁迅一生反对“瞒”和“骗”。为了对鲁迅负责,对历史负责,恢复鲁迅故居的历史原貌,已是刻不容缓的事!

(节选自《文汇报》,有删改)

6.本文认为应该“恢复鲁迅故居的历史原貌”,以下不属于其依据的一项是( )

A.名人的故居,当然应按名人居住时的原貌陈列。然而,鲁迅故居就有例外,有很多地方不符合历史事实。

B.大半个世纪以来,一直以四间房为“鲁迅故居”;在鲁迅故居中一直有一间朱安居室,有一间鲁迅书房兼卧室。这些都离历史事实太远。

C.当时照老例新婚夫妇是要去老台门拜祠堂的,但鲁迅先生没有去。后来知道是鲁迅先生对这桩包办封建婚姻很不满意。

D.我们的鲁迅研究、鲁迅介绍,不能杂入“瞒”和“骗”的做法,恢复鲁迅故居的历史原貌,是为了对鲁迅负责,对历史负责。

解析:选C。这是曾长期在鲁迅家作佣工的长者的回忆,原文说这“经不住推敲”“是虚构出来的故事”。

7.下列对鲁迅故居中“既有朱安的卧室,又另有鲁迅的卧室”的分析,不正确的一项是( )

A.解放初,有一位曾长期在鲁迅家作佣工的长者,有人把他回忆鲁迅的一些说法记录下来,在刊物上发表。这影响了鲁迅故居现今的陈列。

B.周建人在《鲁迅故家的败落》中,叙述鲁迅将合家人接往北京的一段文字,可知鲁迅是住在楼上朱安居室,而楼下小堂前斜对面的鲁迅书房兼卧室根本就不存在。

C.故居中与朱安的卧室相呼应的,还有一间鲁迅卧室,里面陈列着的床、四仙桌,旁写“说明”说是原物。这充分表明后人力图再现鲁迅故居的历史原貌。

D.《鲁迅故家的败落》正文前的《晚清新台门(西部)》图,和正文数说鲁迅家十六间住用房时,都没有“鲁迅卧室”。证明现今故居两间卧室的布局不符合历史原貌。

解析:选C。C项表述与作者分析相反。

8.下列表述中,不符合原文意思的一项是( )

A.名人的故居,当然应按名人居住时的原貌陈列。恢复鲁迅故居的历史原貌,已是刻不容缓的事!

B.“鲁迅故居”至少应该包括周家新台门中小堂前一排六楼六底的房屋在内的十多间,而绝不是现今的两楼两底的四间房。

C.《鲁迅年谱》中的有关说法是建立在经不住推敲的虚构故事之上的,某种意义上说,是杂入了“瞒”和“骗”的做法。

D.绍兴鲁迅纪念馆和鲁迅故居同时建立。在纪念馆工作的那位长者,因为曾长期在鲁迅家作佣工,他是当事人,他的说法是可信的。

解析:选D。原文中的“当事人”指的是周作人,他的说法是“可信的”;而佣工的话是“经不住推敲”的。

三、(12分,每小题3分)

阅读下面的文言文,完成9~12题。

范 端

范端,字思道,江州德化人也。祖秘书省著作佐郎,赠太常少卿,讳成象。父尚书都官员外郎,赠光禄卿,讳应辰。君始以父任为太庙斋郎,累转至尚书库部员外郎,历德化尉、江宁主簿、江都令。君聚书万余卷,强力笃学,为人恭逊质俭,能自修饬,门内之治肃如也。及施于为政,以谨法能持廉名于世,而世之能观其内者亦少也。始为江都,会岁旱,张若谷为扬州,遣吏数人,与君皆出视民田,他吏还者白岁善,君还独白田实旱。若谷初不是之也,君持旱苗力争,乃卒是君所白。吴遵路、蒋堂为淮南转运使,使君护河役,君往视之,还言河不可为,遂罢君,用他吏护役,而河果不可为。二人者,其初皆怒,已乃感寤,共荐之。而当是之时,天下之主财利者,方务于急聚敛;治民者以立声威为贤;交四方之宾客者,又往往向意于卑辞貌、烦飨燕赠送之礼,以其故能倾士大夫,以干天下之誉。君乃独推息民教化之意,以简易自守。故为云安主盐利,而议蠲盐课以数万。为临江,以兴学教人为先,而厨传宾客之奉,十去其七八。四方之往来者,或出语讪君,君不为之动也。其正行直道如此。

凡君之所既立,可谓有士君子之行非邪?自不遵先王养士用人之法,而士在闾巷之间者,用力于空文;居朝廷者,驰骋于虚名,以哗世取宠。士之能修其内、洁身累行者,非自好之笃,莫能至,而世亦罕能知之也。故君之事,予喜为之见于文,使后之君子得览焉。君于文章,尤长于诗,有集三卷,藏于家。

其铭曰:君性温温,好退持卑。及其临事,择义而为。一世之弃,君独从之;一世之慕,君独违之。行己有常,在官无疵。曷以知之?视此铭诗。

(节选自曾巩《库部员外郎知临江军范君墓志铭》)

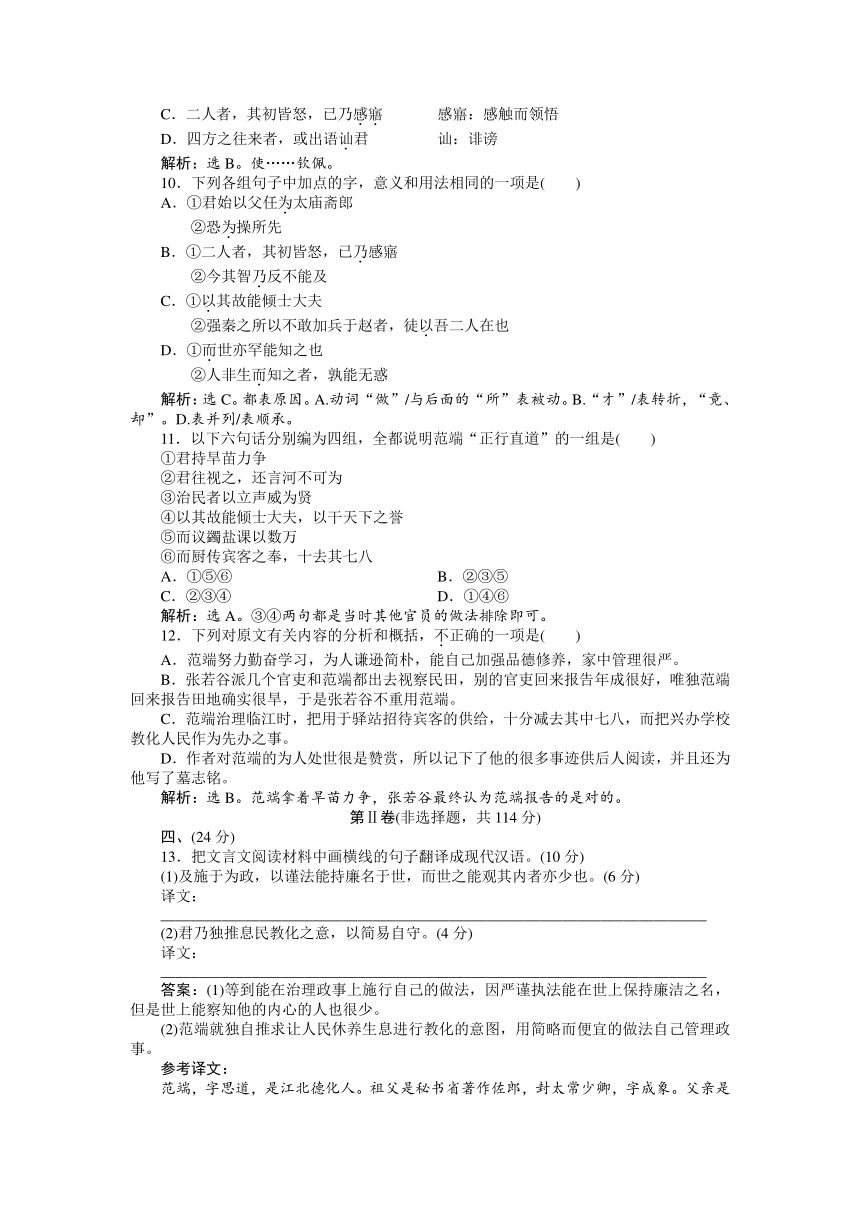

9.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )

A.为人恭逊质俭,能自修饬 修饬:加强品德修养

B.以其故能倾士大夫 倾:倾斜

C.二人者,其初皆怒,已乃感寤 感寤:感触而领悟

D.四方之往来者,或出语讪君 讪:诽谤

解析:选B。使……钦佩。

10.下列各组句子中加点的字,意义和用法相同的一项是( )

A.①君始以父任为太庙斋郎

②恐为操所先

B.①二人者,其初皆怒,已乃感寤

②今其智乃反不能及

C.①以其故能倾士大夫

②强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾二人在也

D.①而世亦罕能知之也

②人非生而知之者,孰能无惑

解析:选C。都表原因。A.动词“做”/与后面的“所”表被动。B.“才”/表转折,“竟、却”。D.表并列/表顺承。

11.以下六句话分别编为四组,全都说明范端“正行直道”的一组是( )

①君持旱苗力争

②君往视之,还言河不可为

③治民者以立声威为贤

④以其故能倾士大夫,以干天下之誉

⑤而议蠲盐课以数万

⑥而厨传宾客之奉,十去其七八

A.①⑤⑥ B.②③⑤

C.②③④ D.①④⑥

解析:选A。③④两句都是当时其他官员的做法排除即可。

12.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.范端努力勤奋学习,为人谦逊简朴,能自己加强品德修养,家中管理很严。

B.张若谷派几个官吏和范端都出去视察民田,别的官吏回来报告年成很好,唯独范端回来报告田地确实很旱,于是张若谷不重用范端。

C.范端治理临江时,把用于驿站招待宾客的供给,十分减去其中七八,而把兴办学校教化人民作为先办之事。

D.作者对范端的为人处世很是赞赏,所以记下了他的很多事迹供后人阅读,并且还为他写了墓志铭。

解析:选B。范端拿着旱苗力争,张若谷最终认为范端报告的是对的。

第Ⅱ卷(非选择题,共114分)

四、(24分)

13.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)及施于为政,以谨法能持廉名于世,而世之能观其内者亦少也。(6分)

译文:________________________________________________________________________

(2)君乃独推息民教化之意,以简易自守。(4分)

译文:________________________________________________________________________

答案:(1)等到能在治理政事上施行自己的做法,因严谨执法能在世上保持廉洁之名,但是世上能察知他的内心的人也很少。

(2)范端就独自推求让人民休养生息进行教化的意图,用简略而便宜的做法自己管理政事。

参考译文:

范端,字思道,是江北德化人。祖父是秘书省著作佐郎,封太常少卿,字成象。父亲是尚书都官员外郎,封光禄卿,字应辰。范端开始因父亲的缘故任太庙斋郎,后升官做尚书库部员外郎,历任德化尉、江宁主簿、江都令。他聚集万余卷书籍,努力勤奋学习,为人谦逊简朴,能自己加强品德修养,家中管理很严。等到能在治理政事上施行自己的做法,因严谨执法能在世上保持廉洁之名,但是世上能察知他的内心的人也很少。范端开始治理江都时,正赶上年头大旱,张若谷治理扬州,派几个官吏和他都出去视察民田,别的官吏回来报告年成很好,唯独范端回来报告田地确实很旱。张若谷起初不认为范端说的是对的,范端拿着旱苗力争,最终才认为范端报告的是对的。吴遵路、蒋堂做淮南转运使,让范端去监督治理淮河的劳役,范端去视察,回来说淮河不能这样治理,于是不用范端,用别的官吏监督劳役,可是淮河果然不能那样治理。这两个人起初都很生气,不久就有感触而领悟,共同推荐范端。在这个时候,天下主管财利的官,正致力于严急敛取赋税搜刮民财;治理百姓的官把建立个人声名威信作为贤能;接交四方宾客的官,又往往把心思用在言辞容貌卑下、宴食赠送的繁琐礼仪之上。因为这些缘故,他们能使士大夫钦佩,来求得天下的赞誉。范端就独自推求让人民休养生息进行教化的意图,用简略而便宜的做法自己管理政事。所以他在云安做官主管盐政时,提议免除盐税用数万计。他治理临江时,把兴办学校教化人民作为先办之事,而用于驿站招待宾客的供给,十分减去其中七八。四方往来临江的人呢,有的说坏话诽谤范端,范端不被这些动摇。他端正行事坚持正直之道如此。

凡是范端所已经成立的事情,可以说有君子的行为作风不是吗?自从不遵照先王养士用人的方法,居住在闾巷的士人,在不实际的文字上下力气;居住在朝廷的士人,在虚名上驰骋以此哗众取宠。能够在内心修行、洁身自好躬身践行的士人,不是自我坚定不能达到,世人也很少能理解他们。所以范端的事迹,我很高兴用文字写下来,使后来的君子们能够读到。范端在各类文章中,尤其擅长诗歌,有诗集三卷,藏在家中。

我为他写墓志铭:君性温温,好退持卑。及其临事,择义而为。一世之弃,君独从之;一世之慕,君独违之。行己有常,在官无疵。曷以知之?视此铭诗。

14.阅读下面这首诗,回答问题。(8分)

小隐自题

[宋]林 逋

竹树绕吾庐,清深趣有余。

鹤闲临水久,蜂懒采花疏。

酒病妨开卷,春阴入荷锄。

尝怜古图画,多半写樵渔。

(1)诗的首联中说“清深趣有余”,请联系全诗谈谈你对诗中“趣”的理解。(3分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)有人说颔联中的“鹤”“蜂”就是诗人自己的形象,谈谈你是怎么理解的。(5分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(1)诗人通过刻画“竹树”、“庐”、闲鹤、懒蜂一系列意象,创造出一种闲适淡远的境界;又通过“开卷”“荷锄”等动作描写进一步表现了自己对无拘无束的渔樵生活的热爱,歌咏了诗人归隐的志趣。

(2)鹤可以戏水,亦可以临水静观,蜂本来是采花的,但也可以不采,而诗人饮酒读书,荷锄劳作,也都是任性而为,他们本质上是统一的。诗人运用拟人的手法,用鹤之闲、蜂之懒写出诗人自己恬淡、自由无拘、无所追求的归隐生活,表达自己对闲适生活的热爱。

15.补写出下列名句名篇中的空缺部分。(任选3小题)(6分)

(1)鹏之徙于南冥也,____________,________________,去以六月息者也。(《庄子·逍遥游》)

(2)但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。__________________,____________。蜀道之难,难于上青天,__________________!(李白《蜀道难》)

(3)风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。____________,________________。(杜甫《登高》)

(4)沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。________________________________________________________________________,

____________。(李商隐《锦瑟》)

答案:(1)水击三千里 抟扶摇而上者九万里

(2)又闻子规啼夜月 愁空山 使人听此凋朱颜

(3)无边落木萧萧下 不尽长江滚滚来

(4)此情可待成追忆 只是当时已惘然

五、(12分)

16.下面是某投资咨询公司的一则广告,其中有四处用词不得体,请找出来并加以修改。(4分)

我们热烈欢迎朋友们前来本公司请教,我们将不吝赐教,在提供投资策略方面鼎力相助,并惠赠《实用投资策略》一册。

(1)________________________________________________________________________

(2)________________________________________________________________________

(3)________________________________________________________________________

(4)________________________________________________________________________

答案:(1)将“请教”改为“垂询”

(2)将“不吝赐教”改为“竭诚为您服务”

(3)将“鼎力相助”改为“全(大)力相助”

(4)将“惠赠”改为“敬赠”

17.请根据下面一段文字,用一句话准确概括“文人的清高”的含义,要求不超过35个字。(4分)

文人的清高源自于文人对理想人格的企盼。理想人格是人类精神的高度凝聚,历代思想家肩负着理想人格设计的使命,身体力行之,在人类精神的发展进程中,树起了一块块界碑。理想人格以“虽不能至然人心向往之”“朝闻道,夕死可矣”的特殊功力提升和矫正着现实人格。中国文人从小就读经史子集,耳濡目染的均是“圣人之言”,久而久之,便不自觉地以书本所描绘的理想人格自居。但环顾左右,都是活生生有欲望、汲汲自营少管他人、且情感日趋功利化的感性人,心灵便受到重创,心境便大失衡。然自身修养的惯性,使文人不甘“沦落”,便满怀忧怨自我恪守。于是,清高就成了文人操守的最后一块盾牌,可怜可叹,但悲壮。

文人的清高是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:略(言之成理即可)

18.请仿照给出的例句,另写一句话。要求语意连贯,句式一致。(4分)

例:在孤独中,书是朋友,读书使平淡的生活丰富多彩。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:在失意时,书是良师,读书使颓废的生活日渐昂扬。在得意时,书是诤友,读书使浮躁的心境平淡如水。

六、(18分)

本题为选做题,考生须从所给(一)、(二)两题中任选一题作答,不能全选。

(一)阅读下面的文字,完成19~22题。

静 流

弟弟迷恋音乐,不仅迷恋流行歌曲,也迷恋中国古典乐器。他常常在夜里吹奏笛子,声音清越,吹出月光、竹林、沙滩、仙鹤……升入高中以后,弟与另两个男孩一起组成了一个“红蜻蜓”歌唱组合。我喜欢那些在晚霞中飞舞的小精灵,弟也喜欢,我们都记得捉放蜻蜓是儿时最喜欢的游戏。红蜻蜓组合在春日夕阳中翻唱着一些小虎队的歌曲,唱得投入而动情,虽然只有我一个观众。弟说,他要考艺术院校。这当然没有成功,父亲认为那是不务正业,严厉禁止。弟在那年高考中落榜了。为了实现愿望,弟又转向别的途径,准备去当文艺兵,这最后也没实现。弟心灰意冷,对音乐的追求就此止步。他常常迷茫地望向远方,——人生浩瀚,哪条才是他要走的路?

对于父亲的横加干涉,弟是心怀怨怼的。他整日整日地不回家,在外面游荡,抽烟,喝酒,看录像,甚至赌博。父亲对于弟的不成器是彻底失望的,竟日摆着一副恨铁不成钢的表情,看也不看弟一眼。他们犹如宿敌,冷战,僵持,中间横亘着大片大片的沉默,黑夜般深不可测,没有光亮。

那些坚硬的、暗含敌意的、荒原一般的沉默,是什么时候开始消融,最后随风化为流水的,我不得而知。

我那时已在江南。弟有时写信,有时打电话,内容里渐渐多了关于父亲的信息。初涉尘世的弟弟被浮世的炎风吹刮后,终于体会到了现实巷闾烟火的不易。弟才知道,父亲对于他的要求,并非仅仅是为了自己的脸面,那要求,也是生活本身对他的要求。

相应的,在经历过我的一些波折后,父亲对弟也渐渐释然。父亲终于明白,子女的人生是无法由他来设计的,我们都不过是千万人中最普通的那一个。

柔软悄悄而来,来自两个血脉相连的男人,如静海深流。

在四处求人碰壁后,父亲拿出积蓄,为弟买了出租车。弟把自己安顿在皖北那个小城,结婚,生子,开始了平淡的人生。

尘埃随之落定。

一年的秋日,我自江南回去探亲,家人聚在一张饭桌上,吃着饭菜,说着闲话,屋外,秋阳融融。饭后父亲递一支烟给弟弟。弟弟点火,两人抽一口,吐出,对望,烟圈上旋,被风吹着,袅袅散去。一切都在不言中,生活似乎在和解与体恤中,平静地向前流去,父亲展望着他含饴弄孙的晚景。

如果,生活仅仅如此按部就班地向前走去,父亲与弟弟都不会看到他们各自的另一面。

波澜总在不经意间降临人间。

弟的孩子,我的侄儿,在出生一年后,被诊断为孤独症患者。不能接受现实的是我父亲。他,在一夜间,叶落萧萧,只剩下虬枝无言地指向天空。弟头一次发现了父亲的软弱,那貌似强大的外表下,也有不堪一击的所在。他一边安慰父亲,鼓励妻子,一边筹款,四处求医。竭尽人事,要为侄儿打开那扇自闭的门。弟开始不停地讲话,虽然他讲得口干舌燥,侄儿一点反应也没有。弟说,他不会放弃。父亲第一次知道了弟是执著的,像蒲草,看似柔弱,实则有坚韧自持的力量。

在弟的从容面前,父亲到底接受了现实,他什么也没说,拍拍弟弟的肩膀,把退休工资卡交给了弟弟。弟不要,父亲露出怒目的本色,喝令他收下。然后挺直脊背,走出大门。

此后,父亲就是那个随传随到的人,只要弟需要,他总在那里,并一直守在那里。

弟临走时,悄悄叮嘱我:爸老了,有时犯糊涂,在你这里,你精心点。我说,你放心吧。

弟走后,父亲说,看看,你弟变能干了。我说,是,弟一直都很能干。父亲对弟的赞许是在他走后说出来的。

(改编自李丽娟的作品)

19.文章开头写弟弟迷恋音乐,这对后文叙事有什么作用?(4分)

答:________________________________________________________________________

解析:抓住本段文字弟弟迷恋音乐的内容与下文父子间矛盾展开的联系,从结构上加以分析。

答案:为后文写弟弟与父亲的矛盾冲突作铺垫。

20.联系全文,指出弟弟与父亲由对立冲突到矛盾化解,直至理解信任的几个主观原因。(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:明确答题的有效区间是从第4段到文末,筛选有关重点句子,如“弟才知道父亲对于他的要求,并非仅仅是为了自己的脸面,那要求,也是生活本身对他的要求”等,加以概括作答。

答案:①弟弟终于体会到了生活的艰辛(或“弟弟知道了父亲对他的要求,也是生活本身对他的要求”);②父亲终于明白,子女的人生是无法由他设计的;③父亲拿出积蓄为弟弟买了出租车;④弟弟发现了父亲的软弱;⑤父亲知道了弟弟的执著、坚韧。

21.文中画线的四个句子在写法和作用上有哪些共同点?(4分)

答:________________________________________________________________________

答案:①运用比喻,以有形写无形(答“具体可感、生动形象”也可);②独立成段,过渡自然简洁;③叙事者“我”通过评说,表达感受、看法。

22.结合文中弟弟的经历,写出你的两点成长感悟。(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:紧扣文本,注意从“弟弟的经历”中阐发自己的感悟,特别是最后弟弟体谅父亲、承担责任等方面所给人的启示,同时也要注意从父子关系的转变上加以理解。

答案:(示例)(1)成长就是学会承担责任,懂得关心、体谅父母。

(2)成长是一个不断认识自我、他人和社会的过程。

(二)阅读下面的文字,完成19~22题。

作为思想者的巴金

祝 勇

公元2005年10月17日,巴金走完了他101年的人生之路,不仅他的生命长度在中国作家中颇为罕见,他的精神阅历也绝无仅有。对巴金的评价常常存在着某种深刻的矛盾,一方面他被推崇为二十世纪中国文学大师,另一方面,他的文学地位不断受到质疑,一些人认为,无论《家》《春》《秋》《寒夜》《第四病室》,还是他晚年引起关注的《随想录》,都无法代表中国文学的最高水准。

显然,在被修饰的巴金和真实的巴金之间,存在着一个不小的距离。这个距离,首先来自对他思想者身份的忽略。正如我们不能单以小说的成就来衡量鲁迅的文化价值一样,巴金首先是作为一个思想者存在的。自从十五岁读过克鲁泡特金的《告少年》之后,巴金就开始了对人类幸福世界的幻想,安那其主义(又称“无政府主义”)也因此成为他一生坚持的基本主张。在从事小说创作之前,巴金就已经写下了大量文章,如《怎样建设真正自由平等的社会》《爱国主义与中国人到幸福的路》等,对政府、私有制进行批判,而这,正是安那其主义的出发点。巴金认为:“无政府主义使我满意的地方是他重视个人自由,而又没有一个正式的、严密的组织。”(《巴金文集》·第十卷)在个人与社会的关系上,中国的安那其主义者大多主张通过创造真正社会化的个人而达到人性真正的社会化。安那其主义在五四新文化版块占有重要一席,并且显然应被视为二十世纪中国革命话语的重要组成部分。

当我们从思想史的视角观察巴金,巴金的文本便会发生奇特的变化,它们不再是像某些人指责的那样纯属党派政治宣传品,是对阶级斗争的简单图解,而是始终包含着对人类合理的社会秩序的探寻,而这种探寻,自始至终都是从一个独立的知识分子的立场出发,而不是服从他人的意志。从这里出发,巴金的文学道路才变得易于理解。朱自清在清华大学主讲《中国新文学研究纲要》,讲到巴金作品《灭亡》时,提出五个要素:一、无政府主义的信仰;二、爱与憎的矛盾,爱与宽恕,憎与复仇;三、横贯全书的悲哀与诅咒——个人的,感伤的;四、同情与爱情;五、无关紧要的叙述与议论。而他笔下所有的爱恨情仇,都是巴金思想体系的一个局部,单从文本意义上考察,把他们从巴金的思想体系中剥离出来,它们的价值当然会大打折扣。

巴金的文学活动,一以贯之地坚持着安那其主义立场,以民主主义和人道主义作为轴心,来关注被压抑的人们,并构建他理想中的社会图景。如果说有所中断,便是在五十年代至七十年代末这段时期,这成为晚年巴金痛悔不已的不洁史,和他撰写《随想录》的主要动机。他在渡尽劫波之后自责道:“我太小心谨慎了。为什么不能反驳?”并在《随想录》第一百四十七则《怀念英凡兄》中,自我描绘道:“我记得在每次运动中或上台发言,或连夜执笔,事后总是庆幸自己又过了一关,颇为得意。”《随想录》与其说是一次道德忏悔,不如说是知识分子在历经改造之后重新进行的自我发现,是与五四相衔接的一次解放过程。

被传播的巴金,对于巴金而言,只是冰山一角。即使是人民文学出版社二十六卷本的《巴金全集》,也是遗漏颇多。这些“遗漏”,除了史料搜集的难度外,自然也有人为的成分。比如他写于1930年的理论专著《从资本主义到安那其主义》,就未能收入全集。对巴金的思想背景讳莫如深,为解读其文本制造了困难,对于一个开放的社会而言,也毫无必要。

但巴金毕竟不是一个共产主义者,他的信仰在二十世纪中国的政治风云中经历了剧烈的颠簸,这使他的思想和他的文本都呈现出极强的特异性。他的经验是不可重复的,与“文革”中的逼供信相对照,他的晚年巨著《随想录》,是他对自己的一生主动进行的思想总结,也是他的思想遗嘱。在这份总结中,文辞是否考究显然并不重要,陈思和评价它“不再具有卢梭时代以及中国‘五四’时代自传作家所犯的浪漫主义的通病”。以“顶峰”一类的大词为其命名,显然言过其实,但指责它“始终无变化的结构,语言一味平直,无论怎么讲,其文学魅力都难以尽如人意”,“教堂中牧师前的忏悔最彻底,也不是文学”,却也大无必要。只要把它视为一个思想者精神历程的一个组成部分,一切也就释然了。

(有删改)

19.画线句子“在被修饰的巴金和真实的巴金之间,存在着一个不小的距离”的含意是什么?(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:人们对巴金的评价常常存在着某种深刻的矛盾,一方面推崇他为二十世纪中国文学大师,另一方面却又忽略了他思想者的身份(或质疑他的文学地位)。(意思对即可)

20.文中引用朱自清讲到巴金的作品《灭亡》时提出的五个要素,其作用是什么?(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(1)内容上说明要正确理解巴金及文学作品必须从思想史的视角观察。

(2)形式上有力地佐证了作者的思想观点。

21.作为思想者的巴金,其主要思想内涵是什么?请简要概括。(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(1)一生坚持安那其主义立场。

(2)从一个独立的知识分子的立场出发,始终包含着对人类合理的社会秩序的探寻。

(3)以民主主义和人道主义作为轴心,来关注被压抑的人们,并构建他理想中的社会图景。(答出两点、意思对即可)

22.从作者解读巴金作品的方法中你得到怎样的启示?(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(1)要全面正确地解读作家作品,首先要着眼于作家的思想,着眼于他的政治主张。

(2)要历史客观地解读作家作品,不应人为地修饰,也不应过分苛求。(意思对即可)

七、(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求作文。

季羡林先生说过这样一段话:“每个人都争取一个完满的人生。然而,自古及今,海内海外,一个百分之百完满的人生是没有的。所以我说,不完满才是人生。”

读了这段话,你有哪些联想和感悟?请以“不完满的人生”为题写一篇不少于800字的文章。

要求:①自定立意。②除诗歌外文体不限。③文体特征鲜明。

第Ⅰ卷(选择题,共36分)

一、(15分,每小题3分)

1.下列词语中加点的字,读音全都正确的一项是( )

A.吞噬(shì) 裨益(pì)

轧路机(yà) 浑身解数(xiè)

B.觊觎(jì) 央浼(měi)

殉道者(xùn) 钟灵毓秀(měi)

C.慰藉(jí) 应酬(yìnɡ)

赚外快(zhuàn) 少不更事(ɡēnɡ)

D.诘难(nàn) 畸变(jī)

汗涔涔(cén) 庸人自扰(rǎo)

解析:选D。A.“裨”应读“bì”。B.“毓”应读“yù”。C.“藉”应读“jiè”。

2.下列词语中没有错别字的一组是( )

A.娇纵 戴高帽 隐忍苟活 迫不急待

B.踌蹰 出洋相 如火如荼 凭心而论

C.寒暄 霓虹灯 百无聊赖 自行其是

D.遐想 缔造者 宽宏大量 人情事故

解析:选C。A.“急”应为“及”。B.“凭”应为“平”。D.“事”应为“世”。

3.下列语句中,标点符号使用正确的一项是( )

A.胡锦涛和奥巴马在白宫共同会见了中美商界人士,其中包括微软、高盛、通用电气、波音、联想以及海尔等集团众多高官。

B.19日,国务院通过《国有土地房屋征收与补偿条例》(草案)。新拆迁条例规定取消行政强制拆迁,被征收人超过规定期限不搬迁的,由政府向法院申请强制执行。

C.近期,中国七大军区:沈阳、北京、兰州、济南、南京、广州、成都军区均派出代表赴茅台集团,结成军企友好共建单位。

D.中国商务部副部长钟山19日晚在赞比亚首都卢萨卡代表中国政府与赞比亚、坦桑尼亚政府代表签署《议定书》,免除援建坦赞铁路50%的债务。

解析:选A。B.“(草案)”应在书名号里面。C.冒号改为破折号。D.去掉书名号。

4.下列各句中,加点的词语使用不恰当的一项是( )

A.通过《我要上春晚》节目,央视选拔出了“旭日阳刚”组合、“西单女孩”任月丽、“深圳农民街舞团”等多个草根节目。

B.王菲昨日在台北为明天开始的小巨蛋演唱会彩排。据悉,王菲在新加坡、香港、北京、上海有超过百位名人好友将陆续抵台,蔡依林、小S等艺人也会到小巨蛋捧场。

C.杨柳低垂,行人侧目而视,过往的车辆静静地停靠在道旁,无数双哀伤而饱含敬意的目光,向悬挂着“英雄一路走好”等条幅的车队致敬……

D.《让子弹飞》的编剧之一危笑日前接受了媒体采访。对于网友提出车尾上的人是黄四郎的说法,危笑坦言:“这都是导演留下的悬念,我不能越俎代庖。”

解析:选C。侧目而视,斜着眼睛看人。形容憎恨或又怕又愤恨。这里该用含褒义的成语。

5.下列语句中,没有语病的一项是( )

A.北京时间1月19日晚间,日本媒体曝出,现国足主帅高洪波在亚洲杯小组赛中乌之战中被罚出场外,将遭受禁赛一场的处罚。

B.自从有人在微博里曝张伟平和张艺谋所在的新画面电影公司的年终奖是北京的一套房子,姜文和马可的不亦乐乎公司给员工送Smart后,粉丝们就没法淡定了。

C.春运开闸第一日,有着巨大外来工规模的广东省宣布,上调全省最低工资标准,平均提高到18.6%,其中广州调整后最低工资标准为1300元/月。

D.尽管互联网上各种信息鱼龙混杂,开放网络必然会给中国带来一定程度的冲击,但也是中国塑造国际形象的机会,从长期来看是利大于弊的。

解析:选A。B.成分残缺,在“Smart”后加“的消息”。C.不合逻辑,“提高到”改为“提高”。D.“开放网络”与“机会”主宾搭配不当。

二、(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成6~8题。

尊重鲁迅故居的历史原貌

倪墨炎

名人的故居,当然应按名人居住时的原貌陈列。

解放初,将周家新台门中小堂前一排六楼六底的房屋中间,砌造一堵高墙,高墙之西的两楼两底定为故居,在小堂前门口挂一“鲁迅故居”的牌子。但不论哪段时期,鲁迅家人口加上佣工,常住人口总在十四五人,四小间怎么能住得下呢?周建人在《鲁迅故家的败落》中说:小堂前一排屋六楼六底,鲁迅家的正房占四楼四底共八间,厢房七间也属兴房,另有一间放米谷的仓间,加起来共十六间。大半个世纪以来,却一直以四间房为“鲁迅故居”,显然离历史事实太远了。

现今“小故居”中,既有朱安的卧室,又另有鲁迅的卧室。

解放初,绍兴鲁迅纪念馆和鲁迅故居同时建立。有一位曾长期在鲁迅家作佣工的长者,在纪念馆工作。有人把他回忆鲁迅的一些说法记录下来,在刊物上发表。其有这么一段话:“鲁迅先生结婚是在楼上,过了一夜,第二夜鲁迅先生就睡到书房里去了。……当时照老例新婚夫妇是要去老台门拜祠堂的,但鲁迅先生没有去。后来知道是鲁迅先生对这桩包办封建婚姻很不满意。”这段话的每一句都经不住推敲。经过一些人的“加工”,鲁迅博物馆鲁迅研究室编的《鲁迅年谱》中说:“奉母命回绍兴与山阴女士完婚……在家仅停留四天即重返东京。”鲁迅婚后到底在家住了多少天呢?周作人在《鲁迅在东京》中说:鲁迅“丙午年夏回乡结婚……秋天再往东京。”周作人在《旧日记里的鲁迅》中又说:“丙午年……夏天回家去,适值鲁迅回来结婚,秋间便同他往东京去。”周作人是当事人,他两次的说法相同,是可信的。

在鲁迅故居中就一直有一间朱安居室,在楼上;有一间鲁迅书房兼卧室,就是楼下小堂前斜对面的小方室。周建人在《鲁迅故家的败落》中,写到1919年12月“一个雨夜”,大哥突然回到家了。“我和母亲住在小堂前的后间,大哥住在楼上,鹤照住在隔壁祖母住过的房间里。大哥上楼时,母亲告诉他,写了信给运水……”当时合家人,留下等鲁迅来接往北京的是:母亲、朱安和周建人一家,一位佣工王鹤照。全家用房已紧缩到两楼两底。楼上两间,一间住着周建人当时的妻子羽太芳子和他们的一女一儿,另一间住着朱安。鲁迅上楼去睡,在哪个房间里,还要笔者多费笔墨吗?

故居中与朱安的卧室相呼应的,还有一间鲁迅卧室,里面陈列着的床、四仙桌,旁写“说明”说是原物。但我查了周建人《鲁迅故家的败落》正文前的《晚清新台门(西部)》图,都不见这被指为“鲁迅卧室”的方形房间。周建人在数说他家的十六间住用房时,也没有说到这间书房兼卧室。他结婚第二天就“在自己的书房里睡”都是虚构出来的故事。

鲁迅一生反对“瞒”和“骗”。为了对鲁迅负责,对历史负责,恢复鲁迅故居的历史原貌,已是刻不容缓的事!

(节选自《文汇报》,有删改)

6.本文认为应该“恢复鲁迅故居的历史原貌”,以下不属于其依据的一项是( )

A.名人的故居,当然应按名人居住时的原貌陈列。然而,鲁迅故居就有例外,有很多地方不符合历史事实。

B.大半个世纪以来,一直以四间房为“鲁迅故居”;在鲁迅故居中一直有一间朱安居室,有一间鲁迅书房兼卧室。这些都离历史事实太远。

C.当时照老例新婚夫妇是要去老台门拜祠堂的,但鲁迅先生没有去。后来知道是鲁迅先生对这桩包办封建婚姻很不满意。

D.我们的鲁迅研究、鲁迅介绍,不能杂入“瞒”和“骗”的做法,恢复鲁迅故居的历史原貌,是为了对鲁迅负责,对历史负责。

解析:选C。这是曾长期在鲁迅家作佣工的长者的回忆,原文说这“经不住推敲”“是虚构出来的故事”。

7.下列对鲁迅故居中“既有朱安的卧室,又另有鲁迅的卧室”的分析,不正确的一项是( )

A.解放初,有一位曾长期在鲁迅家作佣工的长者,有人把他回忆鲁迅的一些说法记录下来,在刊物上发表。这影响了鲁迅故居现今的陈列。

B.周建人在《鲁迅故家的败落》中,叙述鲁迅将合家人接往北京的一段文字,可知鲁迅是住在楼上朱安居室,而楼下小堂前斜对面的鲁迅书房兼卧室根本就不存在。

C.故居中与朱安的卧室相呼应的,还有一间鲁迅卧室,里面陈列着的床、四仙桌,旁写“说明”说是原物。这充分表明后人力图再现鲁迅故居的历史原貌。

D.《鲁迅故家的败落》正文前的《晚清新台门(西部)》图,和正文数说鲁迅家十六间住用房时,都没有“鲁迅卧室”。证明现今故居两间卧室的布局不符合历史原貌。

解析:选C。C项表述与作者分析相反。

8.下列表述中,不符合原文意思的一项是( )

A.名人的故居,当然应按名人居住时的原貌陈列。恢复鲁迅故居的历史原貌,已是刻不容缓的事!

B.“鲁迅故居”至少应该包括周家新台门中小堂前一排六楼六底的房屋在内的十多间,而绝不是现今的两楼两底的四间房。

C.《鲁迅年谱》中的有关说法是建立在经不住推敲的虚构故事之上的,某种意义上说,是杂入了“瞒”和“骗”的做法。

D.绍兴鲁迅纪念馆和鲁迅故居同时建立。在纪念馆工作的那位长者,因为曾长期在鲁迅家作佣工,他是当事人,他的说法是可信的。

解析:选D。原文中的“当事人”指的是周作人,他的说法是“可信的”;而佣工的话是“经不住推敲”的。

三、(12分,每小题3分)

阅读下面的文言文,完成9~12题。

范 端

范端,字思道,江州德化人也。祖秘书省著作佐郎,赠太常少卿,讳成象。父尚书都官员外郎,赠光禄卿,讳应辰。君始以父任为太庙斋郎,累转至尚书库部员外郎,历德化尉、江宁主簿、江都令。君聚书万余卷,强力笃学,为人恭逊质俭,能自修饬,门内之治肃如也。及施于为政,以谨法能持廉名于世,而世之能观其内者亦少也。始为江都,会岁旱,张若谷为扬州,遣吏数人,与君皆出视民田,他吏还者白岁善,君还独白田实旱。若谷初不是之也,君持旱苗力争,乃卒是君所白。吴遵路、蒋堂为淮南转运使,使君护河役,君往视之,还言河不可为,遂罢君,用他吏护役,而河果不可为。二人者,其初皆怒,已乃感寤,共荐之。而当是之时,天下之主财利者,方务于急聚敛;治民者以立声威为贤;交四方之宾客者,又往往向意于卑辞貌、烦飨燕赠送之礼,以其故能倾士大夫,以干天下之誉。君乃独推息民教化之意,以简易自守。故为云安主盐利,而议蠲盐课以数万。为临江,以兴学教人为先,而厨传宾客之奉,十去其七八。四方之往来者,或出语讪君,君不为之动也。其正行直道如此。

凡君之所既立,可谓有士君子之行非邪?自不遵先王养士用人之法,而士在闾巷之间者,用力于空文;居朝廷者,驰骋于虚名,以哗世取宠。士之能修其内、洁身累行者,非自好之笃,莫能至,而世亦罕能知之也。故君之事,予喜为之见于文,使后之君子得览焉。君于文章,尤长于诗,有集三卷,藏于家。

其铭曰:君性温温,好退持卑。及其临事,择义而为。一世之弃,君独从之;一世之慕,君独违之。行己有常,在官无疵。曷以知之?视此铭诗。

(节选自曾巩《库部员外郎知临江军范君墓志铭》)

9.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )

A.为人恭逊质俭,能自修饬 修饬:加强品德修养

B.以其故能倾士大夫 倾:倾斜

C.二人者,其初皆怒,已乃感寤 感寤:感触而领悟

D.四方之往来者,或出语讪君 讪:诽谤

解析:选B。使……钦佩。

10.下列各组句子中加点的字,意义和用法相同的一项是( )

A.①君始以父任为太庙斋郎

②恐为操所先

B.①二人者,其初皆怒,已乃感寤

②今其智乃反不能及

C.①以其故能倾士大夫

②强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾二人在也

D.①而世亦罕能知之也

②人非生而知之者,孰能无惑

解析:选C。都表原因。A.动词“做”/与后面的“所”表被动。B.“才”/表转折,“竟、却”。D.表并列/表顺承。

11.以下六句话分别编为四组,全都说明范端“正行直道”的一组是( )

①君持旱苗力争

②君往视之,还言河不可为

③治民者以立声威为贤

④以其故能倾士大夫,以干天下之誉

⑤而议蠲盐课以数万

⑥而厨传宾客之奉,十去其七八

A.①⑤⑥ B.②③⑤

C.②③④ D.①④⑥

解析:选A。③④两句都是当时其他官员的做法排除即可。

12.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.范端努力勤奋学习,为人谦逊简朴,能自己加强品德修养,家中管理很严。

B.张若谷派几个官吏和范端都出去视察民田,别的官吏回来报告年成很好,唯独范端回来报告田地确实很旱,于是张若谷不重用范端。

C.范端治理临江时,把用于驿站招待宾客的供给,十分减去其中七八,而把兴办学校教化人民作为先办之事。

D.作者对范端的为人处世很是赞赏,所以记下了他的很多事迹供后人阅读,并且还为他写了墓志铭。

解析:选B。范端拿着旱苗力争,张若谷最终认为范端报告的是对的。

第Ⅱ卷(非选择题,共114分)

四、(24分)

13.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)及施于为政,以谨法能持廉名于世,而世之能观其内者亦少也。(6分)

译文:________________________________________________________________________

(2)君乃独推息民教化之意,以简易自守。(4分)

译文:________________________________________________________________________

答案:(1)等到能在治理政事上施行自己的做法,因严谨执法能在世上保持廉洁之名,但是世上能察知他的内心的人也很少。

(2)范端就独自推求让人民休养生息进行教化的意图,用简略而便宜的做法自己管理政事。

参考译文:

范端,字思道,是江北德化人。祖父是秘书省著作佐郎,封太常少卿,字成象。父亲是尚书都官员外郎,封光禄卿,字应辰。范端开始因父亲的缘故任太庙斋郎,后升官做尚书库部员外郎,历任德化尉、江宁主簿、江都令。他聚集万余卷书籍,努力勤奋学习,为人谦逊简朴,能自己加强品德修养,家中管理很严。等到能在治理政事上施行自己的做法,因严谨执法能在世上保持廉洁之名,但是世上能察知他的内心的人也很少。范端开始治理江都时,正赶上年头大旱,张若谷治理扬州,派几个官吏和他都出去视察民田,别的官吏回来报告年成很好,唯独范端回来报告田地确实很旱。张若谷起初不认为范端说的是对的,范端拿着旱苗力争,最终才认为范端报告的是对的。吴遵路、蒋堂做淮南转运使,让范端去监督治理淮河的劳役,范端去视察,回来说淮河不能这样治理,于是不用范端,用别的官吏监督劳役,可是淮河果然不能那样治理。这两个人起初都很生气,不久就有感触而领悟,共同推荐范端。在这个时候,天下主管财利的官,正致力于严急敛取赋税搜刮民财;治理百姓的官把建立个人声名威信作为贤能;接交四方宾客的官,又往往把心思用在言辞容貌卑下、宴食赠送的繁琐礼仪之上。因为这些缘故,他们能使士大夫钦佩,来求得天下的赞誉。范端就独自推求让人民休养生息进行教化的意图,用简略而便宜的做法自己管理政事。所以他在云安做官主管盐政时,提议免除盐税用数万计。他治理临江时,把兴办学校教化人民作为先办之事,而用于驿站招待宾客的供给,十分减去其中七八。四方往来临江的人呢,有的说坏话诽谤范端,范端不被这些动摇。他端正行事坚持正直之道如此。

凡是范端所已经成立的事情,可以说有君子的行为作风不是吗?自从不遵照先王养士用人的方法,居住在闾巷的士人,在不实际的文字上下力气;居住在朝廷的士人,在虚名上驰骋以此哗众取宠。能够在内心修行、洁身自好躬身践行的士人,不是自我坚定不能达到,世人也很少能理解他们。所以范端的事迹,我很高兴用文字写下来,使后来的君子们能够读到。范端在各类文章中,尤其擅长诗歌,有诗集三卷,藏在家中。

我为他写墓志铭:君性温温,好退持卑。及其临事,择义而为。一世之弃,君独从之;一世之慕,君独违之。行己有常,在官无疵。曷以知之?视此铭诗。

14.阅读下面这首诗,回答问题。(8分)

小隐自题

[宋]林 逋

竹树绕吾庐,清深趣有余。

鹤闲临水久,蜂懒采花疏。

酒病妨开卷,春阴入荷锄。

尝怜古图画,多半写樵渔。

(1)诗的首联中说“清深趣有余”,请联系全诗谈谈你对诗中“趣”的理解。(3分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)有人说颔联中的“鹤”“蜂”就是诗人自己的形象,谈谈你是怎么理解的。(5分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(1)诗人通过刻画“竹树”、“庐”、闲鹤、懒蜂一系列意象,创造出一种闲适淡远的境界;又通过“开卷”“荷锄”等动作描写进一步表现了自己对无拘无束的渔樵生活的热爱,歌咏了诗人归隐的志趣。

(2)鹤可以戏水,亦可以临水静观,蜂本来是采花的,但也可以不采,而诗人饮酒读书,荷锄劳作,也都是任性而为,他们本质上是统一的。诗人运用拟人的手法,用鹤之闲、蜂之懒写出诗人自己恬淡、自由无拘、无所追求的归隐生活,表达自己对闲适生活的热爱。

15.补写出下列名句名篇中的空缺部分。(任选3小题)(6分)

(1)鹏之徙于南冥也,____________,________________,去以六月息者也。(《庄子·逍遥游》)

(2)但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。__________________,____________。蜀道之难,难于上青天,__________________!(李白《蜀道难》)

(3)风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。____________,________________。(杜甫《登高》)

(4)沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。________________________________________________________________________,

____________。(李商隐《锦瑟》)

答案:(1)水击三千里 抟扶摇而上者九万里

(2)又闻子规啼夜月 愁空山 使人听此凋朱颜

(3)无边落木萧萧下 不尽长江滚滚来

(4)此情可待成追忆 只是当时已惘然

五、(12分)

16.下面是某投资咨询公司的一则广告,其中有四处用词不得体,请找出来并加以修改。(4分)

我们热烈欢迎朋友们前来本公司请教,我们将不吝赐教,在提供投资策略方面鼎力相助,并惠赠《实用投资策略》一册。

(1)________________________________________________________________________

(2)________________________________________________________________________

(3)________________________________________________________________________

(4)________________________________________________________________________

答案:(1)将“请教”改为“垂询”

(2)将“不吝赐教”改为“竭诚为您服务”

(3)将“鼎力相助”改为“全(大)力相助”

(4)将“惠赠”改为“敬赠”

17.请根据下面一段文字,用一句话准确概括“文人的清高”的含义,要求不超过35个字。(4分)

文人的清高源自于文人对理想人格的企盼。理想人格是人类精神的高度凝聚,历代思想家肩负着理想人格设计的使命,身体力行之,在人类精神的发展进程中,树起了一块块界碑。理想人格以“虽不能至然人心向往之”“朝闻道,夕死可矣”的特殊功力提升和矫正着现实人格。中国文人从小就读经史子集,耳濡目染的均是“圣人之言”,久而久之,便不自觉地以书本所描绘的理想人格自居。但环顾左右,都是活生生有欲望、汲汲自营少管他人、且情感日趋功利化的感性人,心灵便受到重创,心境便大失衡。然自身修养的惯性,使文人不甘“沦落”,便满怀忧怨自我恪守。于是,清高就成了文人操守的最后一块盾牌,可怜可叹,但悲壮。

文人的清高是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:略(言之成理即可)

18.请仿照给出的例句,另写一句话。要求语意连贯,句式一致。(4分)

例:在孤独中,书是朋友,读书使平淡的生活丰富多彩。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:在失意时,书是良师,读书使颓废的生活日渐昂扬。在得意时,书是诤友,读书使浮躁的心境平淡如水。

六、(18分)

本题为选做题,考生须从所给(一)、(二)两题中任选一题作答,不能全选。

(一)阅读下面的文字,完成19~22题。

静 流

弟弟迷恋音乐,不仅迷恋流行歌曲,也迷恋中国古典乐器。他常常在夜里吹奏笛子,声音清越,吹出月光、竹林、沙滩、仙鹤……升入高中以后,弟与另两个男孩一起组成了一个“红蜻蜓”歌唱组合。我喜欢那些在晚霞中飞舞的小精灵,弟也喜欢,我们都记得捉放蜻蜓是儿时最喜欢的游戏。红蜻蜓组合在春日夕阳中翻唱着一些小虎队的歌曲,唱得投入而动情,虽然只有我一个观众。弟说,他要考艺术院校。这当然没有成功,父亲认为那是不务正业,严厉禁止。弟在那年高考中落榜了。为了实现愿望,弟又转向别的途径,准备去当文艺兵,这最后也没实现。弟心灰意冷,对音乐的追求就此止步。他常常迷茫地望向远方,——人生浩瀚,哪条才是他要走的路?

对于父亲的横加干涉,弟是心怀怨怼的。他整日整日地不回家,在外面游荡,抽烟,喝酒,看录像,甚至赌博。父亲对于弟的不成器是彻底失望的,竟日摆着一副恨铁不成钢的表情,看也不看弟一眼。他们犹如宿敌,冷战,僵持,中间横亘着大片大片的沉默,黑夜般深不可测,没有光亮。

那些坚硬的、暗含敌意的、荒原一般的沉默,是什么时候开始消融,最后随风化为流水的,我不得而知。

我那时已在江南。弟有时写信,有时打电话,内容里渐渐多了关于父亲的信息。初涉尘世的弟弟被浮世的炎风吹刮后,终于体会到了现实巷闾烟火的不易。弟才知道,父亲对于他的要求,并非仅仅是为了自己的脸面,那要求,也是生活本身对他的要求。

相应的,在经历过我的一些波折后,父亲对弟也渐渐释然。父亲终于明白,子女的人生是无法由他来设计的,我们都不过是千万人中最普通的那一个。

柔软悄悄而来,来自两个血脉相连的男人,如静海深流。

在四处求人碰壁后,父亲拿出积蓄,为弟买了出租车。弟把自己安顿在皖北那个小城,结婚,生子,开始了平淡的人生。

尘埃随之落定。

一年的秋日,我自江南回去探亲,家人聚在一张饭桌上,吃着饭菜,说着闲话,屋外,秋阳融融。饭后父亲递一支烟给弟弟。弟弟点火,两人抽一口,吐出,对望,烟圈上旋,被风吹着,袅袅散去。一切都在不言中,生活似乎在和解与体恤中,平静地向前流去,父亲展望着他含饴弄孙的晚景。

如果,生活仅仅如此按部就班地向前走去,父亲与弟弟都不会看到他们各自的另一面。

波澜总在不经意间降临人间。

弟的孩子,我的侄儿,在出生一年后,被诊断为孤独症患者。不能接受现实的是我父亲。他,在一夜间,叶落萧萧,只剩下虬枝无言地指向天空。弟头一次发现了父亲的软弱,那貌似强大的外表下,也有不堪一击的所在。他一边安慰父亲,鼓励妻子,一边筹款,四处求医。竭尽人事,要为侄儿打开那扇自闭的门。弟开始不停地讲话,虽然他讲得口干舌燥,侄儿一点反应也没有。弟说,他不会放弃。父亲第一次知道了弟是执著的,像蒲草,看似柔弱,实则有坚韧自持的力量。

在弟的从容面前,父亲到底接受了现实,他什么也没说,拍拍弟弟的肩膀,把退休工资卡交给了弟弟。弟不要,父亲露出怒目的本色,喝令他收下。然后挺直脊背,走出大门。

此后,父亲就是那个随传随到的人,只要弟需要,他总在那里,并一直守在那里。

弟临走时,悄悄叮嘱我:爸老了,有时犯糊涂,在你这里,你精心点。我说,你放心吧。

弟走后,父亲说,看看,你弟变能干了。我说,是,弟一直都很能干。父亲对弟的赞许是在他走后说出来的。

(改编自李丽娟的作品)

19.文章开头写弟弟迷恋音乐,这对后文叙事有什么作用?(4分)

答:________________________________________________________________________

解析:抓住本段文字弟弟迷恋音乐的内容与下文父子间矛盾展开的联系,从结构上加以分析。

答案:为后文写弟弟与父亲的矛盾冲突作铺垫。

20.联系全文,指出弟弟与父亲由对立冲突到矛盾化解,直至理解信任的几个主观原因。(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:明确答题的有效区间是从第4段到文末,筛选有关重点句子,如“弟才知道父亲对于他的要求,并非仅仅是为了自己的脸面,那要求,也是生活本身对他的要求”等,加以概括作答。

答案:①弟弟终于体会到了生活的艰辛(或“弟弟知道了父亲对他的要求,也是生活本身对他的要求”);②父亲终于明白,子女的人生是无法由他设计的;③父亲拿出积蓄为弟弟买了出租车;④弟弟发现了父亲的软弱;⑤父亲知道了弟弟的执著、坚韧。

21.文中画线的四个句子在写法和作用上有哪些共同点?(4分)

答:________________________________________________________________________

答案:①运用比喻,以有形写无形(答“具体可感、生动形象”也可);②独立成段,过渡自然简洁;③叙事者“我”通过评说,表达感受、看法。

22.结合文中弟弟的经历,写出你的两点成长感悟。(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:紧扣文本,注意从“弟弟的经历”中阐发自己的感悟,特别是最后弟弟体谅父亲、承担责任等方面所给人的启示,同时也要注意从父子关系的转变上加以理解。

答案:(示例)(1)成长就是学会承担责任,懂得关心、体谅父母。

(2)成长是一个不断认识自我、他人和社会的过程。

(二)阅读下面的文字,完成19~22题。

作为思想者的巴金

祝 勇

公元2005年10月17日,巴金走完了他101年的人生之路,不仅他的生命长度在中国作家中颇为罕见,他的精神阅历也绝无仅有。对巴金的评价常常存在着某种深刻的矛盾,一方面他被推崇为二十世纪中国文学大师,另一方面,他的文学地位不断受到质疑,一些人认为,无论《家》《春》《秋》《寒夜》《第四病室》,还是他晚年引起关注的《随想录》,都无法代表中国文学的最高水准。

显然,在被修饰的巴金和真实的巴金之间,存在着一个不小的距离。这个距离,首先来自对他思想者身份的忽略。正如我们不能单以小说的成就来衡量鲁迅的文化价值一样,巴金首先是作为一个思想者存在的。自从十五岁读过克鲁泡特金的《告少年》之后,巴金就开始了对人类幸福世界的幻想,安那其主义(又称“无政府主义”)也因此成为他一生坚持的基本主张。在从事小说创作之前,巴金就已经写下了大量文章,如《怎样建设真正自由平等的社会》《爱国主义与中国人到幸福的路》等,对政府、私有制进行批判,而这,正是安那其主义的出发点。巴金认为:“无政府主义使我满意的地方是他重视个人自由,而又没有一个正式的、严密的组织。”(《巴金文集》·第十卷)在个人与社会的关系上,中国的安那其主义者大多主张通过创造真正社会化的个人而达到人性真正的社会化。安那其主义在五四新文化版块占有重要一席,并且显然应被视为二十世纪中国革命话语的重要组成部分。

当我们从思想史的视角观察巴金,巴金的文本便会发生奇特的变化,它们不再是像某些人指责的那样纯属党派政治宣传品,是对阶级斗争的简单图解,而是始终包含着对人类合理的社会秩序的探寻,而这种探寻,自始至终都是从一个独立的知识分子的立场出发,而不是服从他人的意志。从这里出发,巴金的文学道路才变得易于理解。朱自清在清华大学主讲《中国新文学研究纲要》,讲到巴金作品《灭亡》时,提出五个要素:一、无政府主义的信仰;二、爱与憎的矛盾,爱与宽恕,憎与复仇;三、横贯全书的悲哀与诅咒——个人的,感伤的;四、同情与爱情;五、无关紧要的叙述与议论。而他笔下所有的爱恨情仇,都是巴金思想体系的一个局部,单从文本意义上考察,把他们从巴金的思想体系中剥离出来,它们的价值当然会大打折扣。

巴金的文学活动,一以贯之地坚持着安那其主义立场,以民主主义和人道主义作为轴心,来关注被压抑的人们,并构建他理想中的社会图景。如果说有所中断,便是在五十年代至七十年代末这段时期,这成为晚年巴金痛悔不已的不洁史,和他撰写《随想录》的主要动机。他在渡尽劫波之后自责道:“我太小心谨慎了。为什么不能反驳?”并在《随想录》第一百四十七则《怀念英凡兄》中,自我描绘道:“我记得在每次运动中或上台发言,或连夜执笔,事后总是庆幸自己又过了一关,颇为得意。”《随想录》与其说是一次道德忏悔,不如说是知识分子在历经改造之后重新进行的自我发现,是与五四相衔接的一次解放过程。

被传播的巴金,对于巴金而言,只是冰山一角。即使是人民文学出版社二十六卷本的《巴金全集》,也是遗漏颇多。这些“遗漏”,除了史料搜集的难度外,自然也有人为的成分。比如他写于1930年的理论专著《从资本主义到安那其主义》,就未能收入全集。对巴金的思想背景讳莫如深,为解读其文本制造了困难,对于一个开放的社会而言,也毫无必要。

但巴金毕竟不是一个共产主义者,他的信仰在二十世纪中国的政治风云中经历了剧烈的颠簸,这使他的思想和他的文本都呈现出极强的特异性。他的经验是不可重复的,与“文革”中的逼供信相对照,他的晚年巨著《随想录》,是他对自己的一生主动进行的思想总结,也是他的思想遗嘱。在这份总结中,文辞是否考究显然并不重要,陈思和评价它“不再具有卢梭时代以及中国‘五四’时代自传作家所犯的浪漫主义的通病”。以“顶峰”一类的大词为其命名,显然言过其实,但指责它“始终无变化的结构,语言一味平直,无论怎么讲,其文学魅力都难以尽如人意”,“教堂中牧师前的忏悔最彻底,也不是文学”,却也大无必要。只要把它视为一个思想者精神历程的一个组成部分,一切也就释然了。

(有删改)

19.画线句子“在被修饰的巴金和真实的巴金之间,存在着一个不小的距离”的含意是什么?(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:人们对巴金的评价常常存在着某种深刻的矛盾,一方面推崇他为二十世纪中国文学大师,另一方面却又忽略了他思想者的身份(或质疑他的文学地位)。(意思对即可)

20.文中引用朱自清讲到巴金的作品《灭亡》时提出的五个要素,其作用是什么?(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(1)内容上说明要正确理解巴金及文学作品必须从思想史的视角观察。

(2)形式上有力地佐证了作者的思想观点。

21.作为思想者的巴金,其主要思想内涵是什么?请简要概括。(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(1)一生坚持安那其主义立场。

(2)从一个独立的知识分子的立场出发,始终包含着对人类合理的社会秩序的探寻。

(3)以民主主义和人道主义作为轴心,来关注被压抑的人们,并构建他理想中的社会图景。(答出两点、意思对即可)

22.从作者解读巴金作品的方法中你得到怎样的启示?(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(1)要全面正确地解读作家作品,首先要着眼于作家的思想,着眼于他的政治主张。

(2)要历史客观地解读作家作品,不应人为地修饰,也不应过分苛求。(意思对即可)

七、(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求作文。

季羡林先生说过这样一段话:“每个人都争取一个完满的人生。然而,自古及今,海内海外,一个百分之百完满的人生是没有的。所以我说,不完满才是人生。”

读了这段话,你有哪些联想和感悟?请以“不完满的人生”为题写一篇不少于800字的文章。

要求:①自定立意。②除诗歌外文体不限。③文体特征鲜明。