【精品练习】鲁人版语文必修一 第二单元自读文本告别沈从文知能优化演练

文档属性

| 名称 | 【精品练习】鲁人版语文必修一 第二单元自读文本告别沈从文知能优化演练 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 66.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-10-04 18:04:07 | ||

图片预览

文档简介

一、语段阅读

阅读下面的文字,完成1~4题。

一个传奇式的文坛巨人长眠了。熟悉沈从文先生的亲人、朋友,今天在八宝山公墓向他鞠躬告别,献上鲜花,寄托哀思。

松枝和鲜花覆盖着他的身体。他面容安详,仿佛只是睡去。两旁列着亲属和巴金等友人敬献的花圈、花篮。

没有显要人物,没有悼词。播放的是先生喜爱的肖邦的小夜曲和拉赫曼尼诺夫的钢琴曲。亲友们尽量压低了哭泣声,像怕惊扰先生的梦魂。

沈老的夫人张兆和在花圈上写着:让音乐和鲜花伴随我们的心。

多年以前,先生写道:我和我的读者行将老去。现在,他的读者遍及世界,他却默默地走了。

告别沈从文先生,也告别了他所代表的一个时代。

60年前,这位曾在沅水流域流浪多年的湘西青年,背着小包袱独自来到了北京。当郁达夫在某个冬日敲开一间亭子间的门时,他看到的沈从文只穿着单衣,还流着鼻血,面前却放着一堆厚厚的文稿。

不久,沈从文便以他自豪的山里人的坚韧和倔犟,在文坛上开辟了自己的领地。他把沅水流域几百码头的人事哀乐、山光水色、历史沿革搬进文学殿堂,构筑出独特的文学世界。

他自十二三岁离家,当过兵,当过水手,干过书记员和税收员。他只念了小学,却成了大学的教授。正当他创作力旺盛的时候,却突然从文坛上沉默了,消失了。留给人们的是无穷的悬念,无尽的遗憾。

围绕着他,像光环一样有许多美丽的传说。他的传奇的经历、他的马拉松般的恋爱、他的山里人的热情与幽默。“文革”中他被派去打扫女厕时,他说:对我老头真信任嘛!

1.“一个传奇式的文坛巨人长眠了”,句中“传奇”“长眠”的含义是什么?

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:传奇”是对沈从文一生的概括,既是对他的贡献的赞誉,又是对他坎坷一生的总结。“长眠”一词含蓄指明作者的复杂心情。“长眠”在这里指死去。这种说法委婉含蓄,也表明了作者对沈从文先生深深的敬意,仿佛不愿接受先生离世的这一现实,一词而见真情。

2.“没有显要人物,没有悼词”,句中“显要人物”的含义是什么?

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:“显要人物”是指那些呼风唤雨的达官贵人。“没有显要人物”,正是先生朴实人格的写照。他平淡的一生,交往的都是平常人,但这并不代表先生没有品位。巴金这位中国文坛的又一巨匠就是他终生的知己之一。

3.“播放的是先生喜爱的肖邦的小夜曲和拉赫曼尼诺夫的钢琴曲。亲友们尽量压低了哭泣声,像怕惊扰先生的梦魂。”音乐与这送别的场面是否矛盾?

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:二者并不矛盾,送别的场面播放沈从文先生喜欢的音乐,一是说明先生是至情至爱的人,二是说明了家人对先生的理解。

4.“告别沈从文先生,也告别了他所代表的一个时代”这句话,在文中有何表达作用?

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:承上启下。承上表达内心的悲痛和怀念,启下讲述沈从文的经历和创作。

二、语言运用

5.阅读下面巴金悼念沈从文的话语,从自己的角度也写一句对沈从文悼念的话语。

巴金的唁电说:“文艺界失去一位杰出的作家,我失去一位正直善良的朋友,但他留下的精神财富不会消失。”

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(示例)离我们而去的不仅仅是文学大师,而且是一个无法复制的时代。

6.仿照下面的示例,按要求写一段文字。

示例:如果是在古代,我可能是一个赶考的人,我可能会遇上一个青衣罗衫的女子,她家就在驿馆的旁边,曾倚门,回首嗅一枝青梅,我会把诗题上墙壁,或者写在宣纸上。

如果是在古代,你可能是一个正在做什么的人呢?漂泊江湖的游子,还是被贬谪流放的官员?是寄情山水的隐士,还是执手相看的离人?

请你从上段中选择一种角色,恰当地化用古诗文(可回忆教材中学过的诗词文章)写一段文字;不必完全仿照例句的句式。

如果是在古代,我可能是一个

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(示例1)如果是在古代,我可能是一个)游子,我可能在仰看那枯藤老树上的昏鸦,也可能正投宿在小桥流水边的人家。当然,我也可能正牵着瘦马行走在西风古道上。我有充足的时间,为每一段路程填一首诗。

(示例2)如果是在古代,我可能是一个)离人,寒蝉凄切,长亭正晚,我可能正与柳七郎执手话别于江畔,想明晨醒来,我该在另一段晓风之中、残月之下的杨柳岸。(写出角色特征,化用恰当)

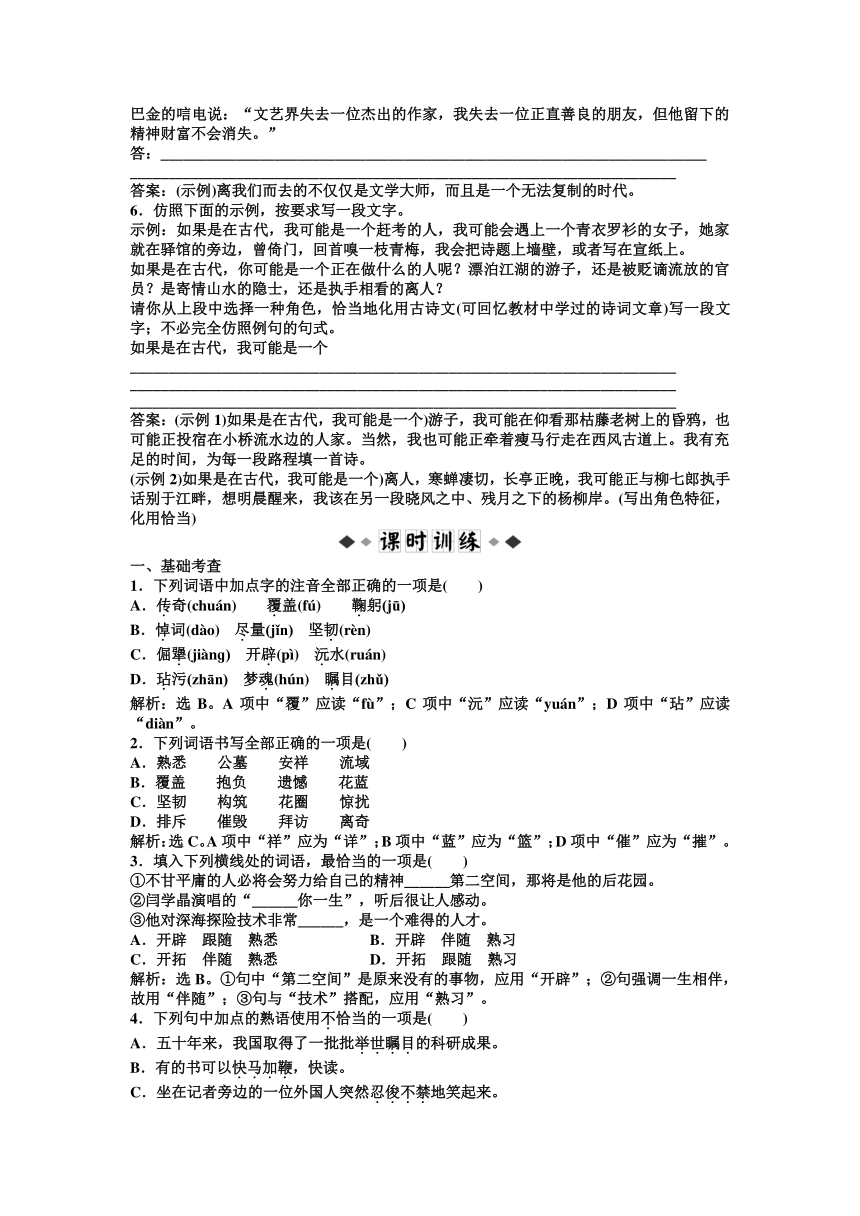

一、基础考查

1.下列词语中加点字的注音全部正确的一项是( )

A.传奇(chuán) 覆盖(fú) 鞠躬(jū)

B.悼词(dào) 尽量(jǐn) 坚韧(rèn)

C.倔犟(jiànɡ) 开辟(pì) 沅水(ruán)

D.玷污(zhān) 梦魂(hún) 瞩目(zhǔ)

解析:选B。A项中“覆”应读“fù”;C项中“沅”应读“yuán”;D项中“玷”应读“diàn”。

2.下列词语书写全部正确的一项是( )

A.熟悉 公墓 安祥 流域

B.覆盖 抱负 遗憾 花蓝

C.坚韧 构筑 花圈 惊扰

D.排斥 催毁 拜访 离奇

解析:选C。A项中“祥”应为“详”;B项中“蓝”应为“篮”;D项中“催”应为“摧”。

3.填入下列横线处的词语,最恰当的一项是( )

①不甘平庸的人必将会努力给自己的精神______第二空间,那将是他的后花园。

②闫学晶演唱的“______你一生”,听后很让人感动。

③他对深海探险技术非常______,是一个难得的人才。

A.开辟 跟随 熟悉 B.开辟 伴随 熟习

C.开拓 伴随 熟悉 D.开拓 跟随 熟习

解析:选B。①句中“第二空间”是原来没有的事物,应用“开辟”;②句强调一生相伴,故用“伴随”;③句与“技术”搭配,应用“熟习”。

4.下列句中加点的熟语使用不恰当的一项是( )

A.五十年来,我国取得了一批批举世瞩目的科研成果。

B.有的书可以快马加鞭,快读。

C.坐在记者旁边的一位外国人突然忍俊不禁地笑起来。

D.这种武器威力巨大,可以说无坚不摧。

解析:选C。“忍俊不禁”是忍不住笑,与“笑起来”重复。

5.下列句中标点符号使用有误的一项是( )

A.沈老的夫人张兆和在花圈上写着:让音乐和鲜花伴随我们的心。

B.熟悉沈从文先生的亲人、朋友,今天在八宝山公墓向他鞠躬告别,献上鲜花、寄托哀思。

C.多年以前,先生写道:我和我的读者行将老去。现在,他的读者遍及世界,他却默默地走了。

D.“文革”中他被派去打扫女厕时,他说:对我老头真信任嘛!

解析:选B。B项中“献上鲜花”与“寄托哀思”间的顿号应改为逗号。它们并列作为“亲人、朋友”的谓语。

二、课内阅读

阅读下面的文字,完成6~8题。

多年以前,先生写道:我和我的读者行将老去。现在,他的读者遍及世界,他却默默地走了。

告别沈从文先生,也告别了他所代表的一个时代。

60年前,这位曾在沅水流域流浪多年的湘西青年,背着小包袱独自来到了北京。当郁达夫在某个冬日敲开一间亭子间的门时,他看到的沈从文只穿着单衣,还流着鼻血,面前却放着一堆厚厚的文稿。

不久,沈从文便以他自豪的山里人的坚韧和倔犟,在文坛上开辟了自己的领地。他把沅水流域几百码头的人事哀乐、山光水色、历史沿革搬进文学殿堂,构筑出独特的文学世界。

他自十二三岁离家,当过兵,当过水手,干过书记员和税收员。他只念了小学,却成了大学的教授。正当他创作力旺盛的时候,却突然从文坛上沉默了,消失了。留给人们的是无穷的悬念,无尽的遗憾。

围绕着他,像光环一样有许多美丽的传说。他的传奇的经历、他的马拉松般的恋爱、他的山里人的热情与幽默。“文革”中他被派去打扫女厕时,他说:对我老头真信任嘛!

6.作者为什么说“告别沈从文先生,也告别了他所代表的一个时代”?

答:________________________________________________________________________

解析:本题重点评价沈从文人品和作品对世人的影响。

答案:沈从文和他的作品影响了整整一代人。

7.作者说沈从文“留给人们的是无穷的悬念,无尽的遗憾”,怎么理解这句话?

答:________________________________________________________________________

解析:本题考查理解语句的丰富意蕴的能力,应重点分析“悬念”和“遗憾”两个词语。本段即是筛选信息的重点。

答案:“无穷的悬念”是指在他创作力旺盛的时候,却突然从文坛上沉默了,消失了;“无尽的遗憾”指人们想读到沈从文更多的作品却不能实现。

8.文中“许多美丽的传说”指什么?

答:________________________________________________________________________

解析:本题考查筛选信息的能力。文章最后一段是答案的区间。

答案:传奇的经历,马拉松般的恋爱,热情与幽默。

三、类文阅读

(2010年高考全国卷Ⅱ)阅读下面的文字,完成9~12题。

大河家

张承志

大河家是一处黄河渡口。

年年放浪在大西北的黄土高原之间,大河家便渐渐地成了自己的必经之地。它恰像那种地理老师不懂的、暗中的地理枢纽;虽然偏疏贫穷,不为人知,却比交通干线的名胜更自然更原始,不露痕迹地沟通着中国。

这些地点,一旦了解多了,去熟了,就使人开始依恋。像我此次离开祖国两年之久,从归国那一瞬起便觉得它们在一声声呼唤。真是呼唤,听不见却感觉得到,在尚未立稳脚跟放下行李前,在尚不能马上去看望它们之前,该先在纸上与它们神交。

大河家是甘肃南缘边界上的一个回民小镇。密集的、土夯的农家参差不齐地排成几条街巷,街头处有一块尘土飞扬的空场,那就是著名的大河家集。店铺簇堆,人马拥挤,集上半数以上都是头戴白帽的回民。清真寺的塔尖高出青杨树的梢头,远近能看见十几座之多。

出集百步,便是咆哮黄河。

在这里等摆渡,一眼可以看见甘青两省,又能同时见识回藏两族。傍大河家集一侧是甘肃,黄土绿树,戴白帽的回民们终日在坡地里忙碌。大河彼岸是青海,红石嶙峋,服色尚黑的藏人们隐约在山道里出没。大河家,它把青海的柴禾和药材,把平犄角的藏羊和甘肃的大葱白菜,把味浓叶大的茶——在轰鸣滚翻的黄河水上传递。

河上悬空吊着一条胳膊般粗的大铁索。一条大木船挽在这悬索上,借黄河水的冲力,用一支舵往返两岸。船入中流时,那景色十分壮观。在颠簸如叶的渡船上,船客子扳牢大舵,把黄河的千钧水力,分成了横渡的巧劲。

此地指行业为客。割麦人称麦客子,船把式称船客子,淘金人称金客子。船撞入漩涡时,水溅起来,岸上船上的人都怔怔地看。使船时的吆声是听不见的,在大河家,永远地充斥着河谷的,只有黄河跌撞而下的轰轰涛声。

清晨时分,因为黄河走得太急,过水太多吧,整个河谷白濛濛地罩着浓雾,听得水响,不见河流。渐渐天热了,阳光照透了雾,才看见平素黄河的雄姿。那黄河太漂亮了,衬着一面被它在古时劈开的红石头山,衬着被它滋润得冲天的茂盛青杨林。一川狂怒狂欢的黄河水,不顾性命地尽管奔流。

我住在韩三十八家里是第几次了,现在回想着已经数不清楚。此刻从异国归来,仿佛中我又住进了他那院里。韩三十八今年应是八十岁。他也喜欢看河。黎明时,雾罩河,他一声不响地凝望着那一川雾。水气渗在他脸上的皱纹里,我猜不出他在看河时想些什么。

他从死地里挣着命回来了。五十年前他做过护兵,在喀什以南的戈壁滩上,捏着步枪疯跑,天上的飞机追着他们剿杀。那是没有边的大戈壁滩呐,不知道人怎么能跑过飞机,队伍散了,他和几个大河家同乡钻进了昆仑山。

沿着昆仑山北缘,沿着塔里木沙漠南缘。他们几个大河家男子逃回了家——世界上著书立说的探险家谁走过这样的路线。韩三十八老汉和我看河,总是默默无语。他从来不提当年,也不讲他见识过的血腥沙场。这对我这个求学者不免可惜,因为我只有凭自己猜想了。

逃回大河家以后,他干尽了渡口远近的一切营生:船客、金客、麦客。卖过茶叶,闯过藏人地方。黄河是他的家路,他说过,只要挣上了钱,就找河。在任何一个渡口搭上个筏子,或是再当个筏客子再挣几个钱,不多久就能与他的妇人相遇。这真是一种准确的地理:任世界再大也不难找到黄河,河水一直流向家门。正因此韩三十八老汉稳如泰山,任世事浮沉总那么胸有成竹。

壮游无止,这是中国的古风。与其随波逐流,不如先去大河家住一阵。去看甘青两省,去看黄土高原和积石山脉的分界,去看那造雾的滔滔大河,和真的经过险境的人一块。

(有删改)

9.结合全文来看,开头三段在文章中有哪些作用?

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:①开门见山,点出文章的主题;②挑明写作缘由,激发读者的阅读兴趣;③奠定文章的抒情基调,展现思想深沉、情感饱满的特点;④总领下文,预示行文的内在结构,使当下的感念与往昔的情景相互交织。

10.解释下列两句话在文中的含意。

(1)不露痕迹地沟通着中国。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)与其随波逐流,不如先去大河家住一阵。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(1)①大河家虽然偏疏、原始,不为人知,却是连接中国的一个地理枢纽;②在大河家,可以看见甘肃、青海两省,又能同时见识回藏两族;③大河家更在精神和心灵上沟通了中国。

(2)①我们不能在世俗生活中放任自流;②要深入到大河家这样的底层民间,才能找到中国文化的根以及人生的真谛;③这既是作者的自我鞭策,更是对读者的期待。

11.文中说:“此地指行业为客。割麦人称麦客子,船把式称船客子,淘金人称金客子。”综观全篇,这两句话有哪些作用?

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:①上承前文作补充,指明了上一段中“船客子”的含义;②为后文作铺垫,解释下文“金客”、“麦客”等的含义;③使文章节奏有了变化。

12.(1)韩三十八老汉“喜欢看河”又“总是默默无语”,这是为什么?

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)作者这样写的目的又是什么?谈谈你的看法。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(1)①黄河是韩三十八老汉的母亲河,是他生命的安全港湾;②壮观的黄河让韩三十八老汉百看不厌,让他想起了自己坎坷的人生;③韩三十八老汉历经险境,已经胸有成竹,波澜不惊。

(2)①揭示黄河与大河家人之间命运与共的关系;②传达作者对自己与黄河、黄土地以及底层人民关系的感悟。

四、语用创新

13.(原创)2010年4月14日,青海玉树发生7.1级地震,造成2220人遇难,失踪70人。请你为青海玉树地震遇难同胞写一幅挽联,以示哀悼。每一句不少于六个字,至少用一种修辞手法。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(示例)天地悲哀日月垂泪

江河呜咽草木失色

14.将下面的三个句子整合成一个单句,主要信息不得遗漏。

①汉语中某些抽象的普通词语凝聚着丰富的文化意蕴和强烈的感彩。

②它们一旦置身于既定的语境中往往可以引发许多具体的联想内容。

③从而产生原先所没有的意义。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:汉语中凝聚着丰富的文化意蕴和强烈的感彩的一旦置身于既定的语境中往往可以引发许多具体的联想内容的某些抽象的普通词语,也会产生原先所没有的意义。(或:汉语中置身于既定的语境中往往可以引发许多具体的联想内容、产生原先所没有的意义的某些抽象的普通词语,凝聚着丰富的文化意蕴和强烈的感彩。)

阅读下面的文字,完成1~4题。

一个传奇式的文坛巨人长眠了。熟悉沈从文先生的亲人、朋友,今天在八宝山公墓向他鞠躬告别,献上鲜花,寄托哀思。

松枝和鲜花覆盖着他的身体。他面容安详,仿佛只是睡去。两旁列着亲属和巴金等友人敬献的花圈、花篮。

没有显要人物,没有悼词。播放的是先生喜爱的肖邦的小夜曲和拉赫曼尼诺夫的钢琴曲。亲友们尽量压低了哭泣声,像怕惊扰先生的梦魂。

沈老的夫人张兆和在花圈上写着:让音乐和鲜花伴随我们的心。

多年以前,先生写道:我和我的读者行将老去。现在,他的读者遍及世界,他却默默地走了。

告别沈从文先生,也告别了他所代表的一个时代。

60年前,这位曾在沅水流域流浪多年的湘西青年,背着小包袱独自来到了北京。当郁达夫在某个冬日敲开一间亭子间的门时,他看到的沈从文只穿着单衣,还流着鼻血,面前却放着一堆厚厚的文稿。

不久,沈从文便以他自豪的山里人的坚韧和倔犟,在文坛上开辟了自己的领地。他把沅水流域几百码头的人事哀乐、山光水色、历史沿革搬进文学殿堂,构筑出独特的文学世界。

他自十二三岁离家,当过兵,当过水手,干过书记员和税收员。他只念了小学,却成了大学的教授。正当他创作力旺盛的时候,却突然从文坛上沉默了,消失了。留给人们的是无穷的悬念,无尽的遗憾。

围绕着他,像光环一样有许多美丽的传说。他的传奇的经历、他的马拉松般的恋爱、他的山里人的热情与幽默。“文革”中他被派去打扫女厕时,他说:对我老头真信任嘛!

1.“一个传奇式的文坛巨人长眠了”,句中“传奇”“长眠”的含义是什么?

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:传奇”是对沈从文一生的概括,既是对他的贡献的赞誉,又是对他坎坷一生的总结。“长眠”一词含蓄指明作者的复杂心情。“长眠”在这里指死去。这种说法委婉含蓄,也表明了作者对沈从文先生深深的敬意,仿佛不愿接受先生离世的这一现实,一词而见真情。

2.“没有显要人物,没有悼词”,句中“显要人物”的含义是什么?

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:“显要人物”是指那些呼风唤雨的达官贵人。“没有显要人物”,正是先生朴实人格的写照。他平淡的一生,交往的都是平常人,但这并不代表先生没有品位。巴金这位中国文坛的又一巨匠就是他终生的知己之一。

3.“播放的是先生喜爱的肖邦的小夜曲和拉赫曼尼诺夫的钢琴曲。亲友们尽量压低了哭泣声,像怕惊扰先生的梦魂。”音乐与这送别的场面是否矛盾?

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:二者并不矛盾,送别的场面播放沈从文先生喜欢的音乐,一是说明先生是至情至爱的人,二是说明了家人对先生的理解。

4.“告别沈从文先生,也告别了他所代表的一个时代”这句话,在文中有何表达作用?

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:承上启下。承上表达内心的悲痛和怀念,启下讲述沈从文的经历和创作。

二、语言运用

5.阅读下面巴金悼念沈从文的话语,从自己的角度也写一句对沈从文悼念的话语。

巴金的唁电说:“文艺界失去一位杰出的作家,我失去一位正直善良的朋友,但他留下的精神财富不会消失。”

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(示例)离我们而去的不仅仅是文学大师,而且是一个无法复制的时代。

6.仿照下面的示例,按要求写一段文字。

示例:如果是在古代,我可能是一个赶考的人,我可能会遇上一个青衣罗衫的女子,她家就在驿馆的旁边,曾倚门,回首嗅一枝青梅,我会把诗题上墙壁,或者写在宣纸上。

如果是在古代,你可能是一个正在做什么的人呢?漂泊江湖的游子,还是被贬谪流放的官员?是寄情山水的隐士,还是执手相看的离人?

请你从上段中选择一种角色,恰当地化用古诗文(可回忆教材中学过的诗词文章)写一段文字;不必完全仿照例句的句式。

如果是在古代,我可能是一个

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(示例1)如果是在古代,我可能是一个)游子,我可能在仰看那枯藤老树上的昏鸦,也可能正投宿在小桥流水边的人家。当然,我也可能正牵着瘦马行走在西风古道上。我有充足的时间,为每一段路程填一首诗。

(示例2)如果是在古代,我可能是一个)离人,寒蝉凄切,长亭正晚,我可能正与柳七郎执手话别于江畔,想明晨醒来,我该在另一段晓风之中、残月之下的杨柳岸。(写出角色特征,化用恰当)

一、基础考查

1.下列词语中加点字的注音全部正确的一项是( )

A.传奇(chuán) 覆盖(fú) 鞠躬(jū)

B.悼词(dào) 尽量(jǐn) 坚韧(rèn)

C.倔犟(jiànɡ) 开辟(pì) 沅水(ruán)

D.玷污(zhān) 梦魂(hún) 瞩目(zhǔ)

解析:选B。A项中“覆”应读“fù”;C项中“沅”应读“yuán”;D项中“玷”应读“diàn”。

2.下列词语书写全部正确的一项是( )

A.熟悉 公墓 安祥 流域

B.覆盖 抱负 遗憾 花蓝

C.坚韧 构筑 花圈 惊扰

D.排斥 催毁 拜访 离奇

解析:选C。A项中“祥”应为“详”;B项中“蓝”应为“篮”;D项中“催”应为“摧”。

3.填入下列横线处的词语,最恰当的一项是( )

①不甘平庸的人必将会努力给自己的精神______第二空间,那将是他的后花园。

②闫学晶演唱的“______你一生”,听后很让人感动。

③他对深海探险技术非常______,是一个难得的人才。

A.开辟 跟随 熟悉 B.开辟 伴随 熟习

C.开拓 伴随 熟悉 D.开拓 跟随 熟习

解析:选B。①句中“第二空间”是原来没有的事物,应用“开辟”;②句强调一生相伴,故用“伴随”;③句与“技术”搭配,应用“熟习”。

4.下列句中加点的熟语使用不恰当的一项是( )

A.五十年来,我国取得了一批批举世瞩目的科研成果。

B.有的书可以快马加鞭,快读。

C.坐在记者旁边的一位外国人突然忍俊不禁地笑起来。

D.这种武器威力巨大,可以说无坚不摧。

解析:选C。“忍俊不禁”是忍不住笑,与“笑起来”重复。

5.下列句中标点符号使用有误的一项是( )

A.沈老的夫人张兆和在花圈上写着:让音乐和鲜花伴随我们的心。

B.熟悉沈从文先生的亲人、朋友,今天在八宝山公墓向他鞠躬告别,献上鲜花、寄托哀思。

C.多年以前,先生写道:我和我的读者行将老去。现在,他的读者遍及世界,他却默默地走了。

D.“文革”中他被派去打扫女厕时,他说:对我老头真信任嘛!

解析:选B。B项中“献上鲜花”与“寄托哀思”间的顿号应改为逗号。它们并列作为“亲人、朋友”的谓语。

二、课内阅读

阅读下面的文字,完成6~8题。

多年以前,先生写道:我和我的读者行将老去。现在,他的读者遍及世界,他却默默地走了。

告别沈从文先生,也告别了他所代表的一个时代。

60年前,这位曾在沅水流域流浪多年的湘西青年,背着小包袱独自来到了北京。当郁达夫在某个冬日敲开一间亭子间的门时,他看到的沈从文只穿着单衣,还流着鼻血,面前却放着一堆厚厚的文稿。

不久,沈从文便以他自豪的山里人的坚韧和倔犟,在文坛上开辟了自己的领地。他把沅水流域几百码头的人事哀乐、山光水色、历史沿革搬进文学殿堂,构筑出独特的文学世界。

他自十二三岁离家,当过兵,当过水手,干过书记员和税收员。他只念了小学,却成了大学的教授。正当他创作力旺盛的时候,却突然从文坛上沉默了,消失了。留给人们的是无穷的悬念,无尽的遗憾。

围绕着他,像光环一样有许多美丽的传说。他的传奇的经历、他的马拉松般的恋爱、他的山里人的热情与幽默。“文革”中他被派去打扫女厕时,他说:对我老头真信任嘛!

6.作者为什么说“告别沈从文先生,也告别了他所代表的一个时代”?

答:________________________________________________________________________

解析:本题重点评价沈从文人品和作品对世人的影响。

答案:沈从文和他的作品影响了整整一代人。

7.作者说沈从文“留给人们的是无穷的悬念,无尽的遗憾”,怎么理解这句话?

答:________________________________________________________________________

解析:本题考查理解语句的丰富意蕴的能力,应重点分析“悬念”和“遗憾”两个词语。本段即是筛选信息的重点。

答案:“无穷的悬念”是指在他创作力旺盛的时候,却突然从文坛上沉默了,消失了;“无尽的遗憾”指人们想读到沈从文更多的作品却不能实现。

8.文中“许多美丽的传说”指什么?

答:________________________________________________________________________

解析:本题考查筛选信息的能力。文章最后一段是答案的区间。

答案:传奇的经历,马拉松般的恋爱,热情与幽默。

三、类文阅读

(2010年高考全国卷Ⅱ)阅读下面的文字,完成9~12题。

大河家

张承志

大河家是一处黄河渡口。

年年放浪在大西北的黄土高原之间,大河家便渐渐地成了自己的必经之地。它恰像那种地理老师不懂的、暗中的地理枢纽;虽然偏疏贫穷,不为人知,却比交通干线的名胜更自然更原始,不露痕迹地沟通着中国。

这些地点,一旦了解多了,去熟了,就使人开始依恋。像我此次离开祖国两年之久,从归国那一瞬起便觉得它们在一声声呼唤。真是呼唤,听不见却感觉得到,在尚未立稳脚跟放下行李前,在尚不能马上去看望它们之前,该先在纸上与它们神交。

大河家是甘肃南缘边界上的一个回民小镇。密集的、土夯的农家参差不齐地排成几条街巷,街头处有一块尘土飞扬的空场,那就是著名的大河家集。店铺簇堆,人马拥挤,集上半数以上都是头戴白帽的回民。清真寺的塔尖高出青杨树的梢头,远近能看见十几座之多。

出集百步,便是咆哮黄河。

在这里等摆渡,一眼可以看见甘青两省,又能同时见识回藏两族。傍大河家集一侧是甘肃,黄土绿树,戴白帽的回民们终日在坡地里忙碌。大河彼岸是青海,红石嶙峋,服色尚黑的藏人们隐约在山道里出没。大河家,它把青海的柴禾和药材,把平犄角的藏羊和甘肃的大葱白菜,把味浓叶大的茶——在轰鸣滚翻的黄河水上传递。

河上悬空吊着一条胳膊般粗的大铁索。一条大木船挽在这悬索上,借黄河水的冲力,用一支舵往返两岸。船入中流时,那景色十分壮观。在颠簸如叶的渡船上,船客子扳牢大舵,把黄河的千钧水力,分成了横渡的巧劲。

此地指行业为客。割麦人称麦客子,船把式称船客子,淘金人称金客子。船撞入漩涡时,水溅起来,岸上船上的人都怔怔地看。使船时的吆声是听不见的,在大河家,永远地充斥着河谷的,只有黄河跌撞而下的轰轰涛声。

清晨时分,因为黄河走得太急,过水太多吧,整个河谷白濛濛地罩着浓雾,听得水响,不见河流。渐渐天热了,阳光照透了雾,才看见平素黄河的雄姿。那黄河太漂亮了,衬着一面被它在古时劈开的红石头山,衬着被它滋润得冲天的茂盛青杨林。一川狂怒狂欢的黄河水,不顾性命地尽管奔流。

我住在韩三十八家里是第几次了,现在回想着已经数不清楚。此刻从异国归来,仿佛中我又住进了他那院里。韩三十八今年应是八十岁。他也喜欢看河。黎明时,雾罩河,他一声不响地凝望着那一川雾。水气渗在他脸上的皱纹里,我猜不出他在看河时想些什么。

他从死地里挣着命回来了。五十年前他做过护兵,在喀什以南的戈壁滩上,捏着步枪疯跑,天上的飞机追着他们剿杀。那是没有边的大戈壁滩呐,不知道人怎么能跑过飞机,队伍散了,他和几个大河家同乡钻进了昆仑山。

沿着昆仑山北缘,沿着塔里木沙漠南缘。他们几个大河家男子逃回了家——世界上著书立说的探险家谁走过这样的路线。韩三十八老汉和我看河,总是默默无语。他从来不提当年,也不讲他见识过的血腥沙场。这对我这个求学者不免可惜,因为我只有凭自己猜想了。

逃回大河家以后,他干尽了渡口远近的一切营生:船客、金客、麦客。卖过茶叶,闯过藏人地方。黄河是他的家路,他说过,只要挣上了钱,就找河。在任何一个渡口搭上个筏子,或是再当个筏客子再挣几个钱,不多久就能与他的妇人相遇。这真是一种准确的地理:任世界再大也不难找到黄河,河水一直流向家门。正因此韩三十八老汉稳如泰山,任世事浮沉总那么胸有成竹。

壮游无止,这是中国的古风。与其随波逐流,不如先去大河家住一阵。去看甘青两省,去看黄土高原和积石山脉的分界,去看那造雾的滔滔大河,和真的经过险境的人一块。

(有删改)

9.结合全文来看,开头三段在文章中有哪些作用?

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:①开门见山,点出文章的主题;②挑明写作缘由,激发读者的阅读兴趣;③奠定文章的抒情基调,展现思想深沉、情感饱满的特点;④总领下文,预示行文的内在结构,使当下的感念与往昔的情景相互交织。

10.解释下列两句话在文中的含意。

(1)不露痕迹地沟通着中国。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)与其随波逐流,不如先去大河家住一阵。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(1)①大河家虽然偏疏、原始,不为人知,却是连接中国的一个地理枢纽;②在大河家,可以看见甘肃、青海两省,又能同时见识回藏两族;③大河家更在精神和心灵上沟通了中国。

(2)①我们不能在世俗生活中放任自流;②要深入到大河家这样的底层民间,才能找到中国文化的根以及人生的真谛;③这既是作者的自我鞭策,更是对读者的期待。

11.文中说:“此地指行业为客。割麦人称麦客子,船把式称船客子,淘金人称金客子。”综观全篇,这两句话有哪些作用?

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:①上承前文作补充,指明了上一段中“船客子”的含义;②为后文作铺垫,解释下文“金客”、“麦客”等的含义;③使文章节奏有了变化。

12.(1)韩三十八老汉“喜欢看河”又“总是默默无语”,这是为什么?

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)作者这样写的目的又是什么?谈谈你的看法。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(1)①黄河是韩三十八老汉的母亲河,是他生命的安全港湾;②壮观的黄河让韩三十八老汉百看不厌,让他想起了自己坎坷的人生;③韩三十八老汉历经险境,已经胸有成竹,波澜不惊。

(2)①揭示黄河与大河家人之间命运与共的关系;②传达作者对自己与黄河、黄土地以及底层人民关系的感悟。

四、语用创新

13.(原创)2010年4月14日,青海玉树发生7.1级地震,造成2220人遇难,失踪70人。请你为青海玉树地震遇难同胞写一幅挽联,以示哀悼。每一句不少于六个字,至少用一种修辞手法。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(示例)天地悲哀日月垂泪

江河呜咽草木失色

14.将下面的三个句子整合成一个单句,主要信息不得遗漏。

①汉语中某些抽象的普通词语凝聚着丰富的文化意蕴和强烈的感彩。

②它们一旦置身于既定的语境中往往可以引发许多具体的联想内容。

③从而产生原先所没有的意义。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:汉语中凝聚着丰富的文化意蕴和强烈的感彩的一旦置身于既定的语境中往往可以引发许多具体的联想内容的某些抽象的普通词语,也会产生原先所没有的意义。(或:汉语中置身于既定的语境中往往可以引发许多具体的联想内容、产生原先所没有的意义的某些抽象的普通词语,凝聚着丰富的文化意蕴和强烈的感彩。)