【精品练习】语文版语文必修五 模块综合检测

文档属性

| 名称 | 【精品练习】语文版语文必修五 模块综合检测 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 48.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-10-04 00:00:00 | ||

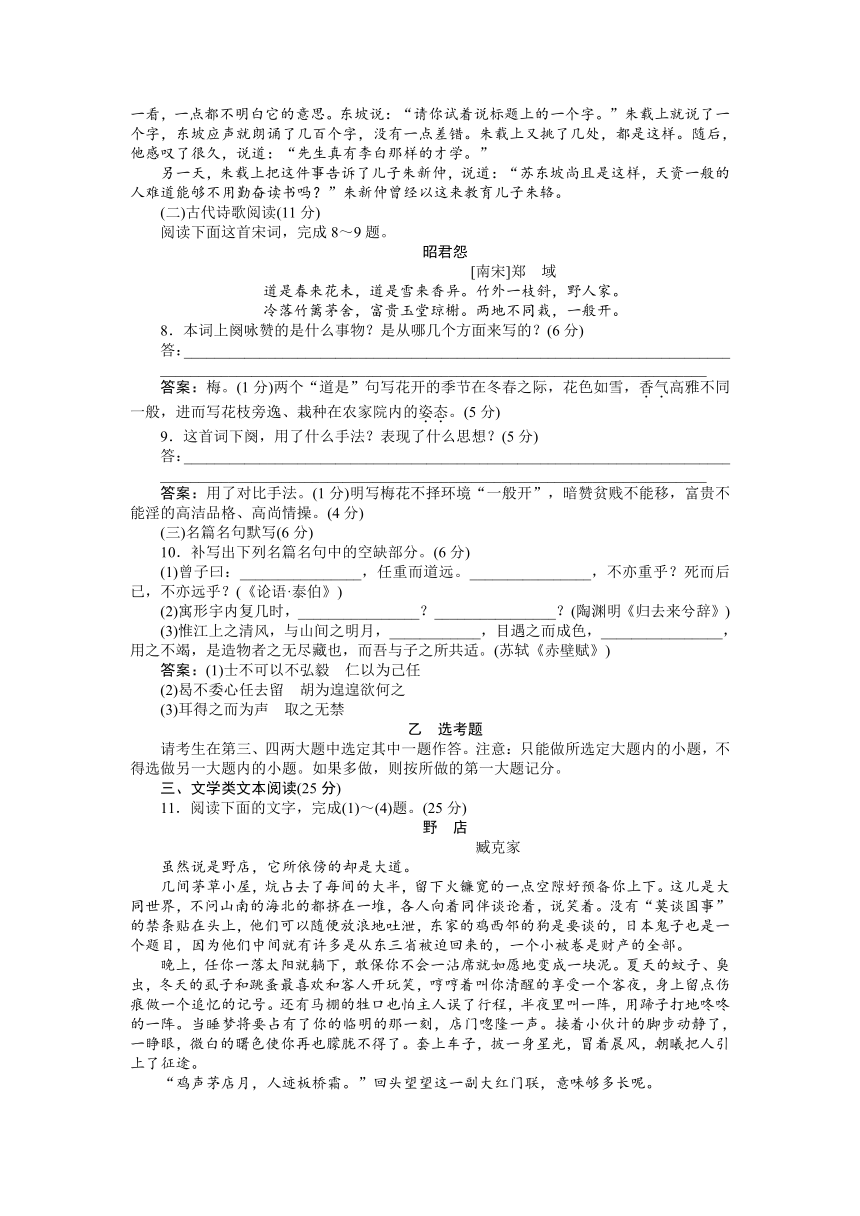

图片预览

文档简介

(说明:本试卷共18小题,时间:150分钟,分数:150分)

第Ⅰ卷(阅读题,共70分)

甲 必考题

一、现代文阅读(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

人生的四种境界

张世英

按照人的自我发展历程、实现人生价值和精神自由的高低程度,人生境界可分为四个层次,即欲求境界、求知境界、道德境界和审美境界。

最低境界为“欲求境界”。人生之初,在这种环境中只知道满足个人生存所必须的最低欲望,故以“欲求”称之。当人有了自我意识以后,生活于越来越高级的境界时,此种最低境界仍潜存于人生之中。现实中,也许没有一个成人的精神境界会低级到唯有“食色”的欲求境界,而丝毫没有一点高级境界。以欲求境界占人生主导地位的人是境界低下而“趣味低级”的人。

第二种境界为“求知境界”。在这一境界,自我作为主体,有了进一步认知作为客体之物的规律和秩序的要求。有了知识,掌握了规律,人的精神自由程度、人生的意义和价值就大大提升了一步。所以,求知境界不仅从心理学和自我发展的时间进程来看在欲求境界之后,而且从哲学和人生价值、自由之实现的角度来看,也显然比欲求境界高一个层次。

第三种境界为“道德境界”。它和求知境界的出现几乎同时发生,也许稍后。就此而言,把道德境界列在求知境界之后,只具有相对的意义。但从实现人生意义与价值的角度和实现精神自由的角度而言,则道德境界之高于求知境界,是不待言的。发展到这一水平的“自我”具有了责任感和义务感,这也意味着他有了自我选择、自我决定的能力,把自己看作是命运的主人,而不是听凭命运摆布的小卒。但个人的道德意识也有一个由浅入深的发展过程;当独立的个体性自我尚未从所属群体的“我们”中呈现出来时,其道德意识从“我们”出发,推及“我们”之外的他人。

人生的最高精神境界是“审美境界”。这是因为此时审美意识超越了求知境界的人事关系,它把对象融入自我之中,而达到情景交融的意境;审美意识也超越了求知境界和道德境界中的实践关系,这样,审美境界既超越了认识的限制,也超越了功用、欲念和外在目的以及“应该”的限制,而成为超然于现实之外的自由境界。

在现实的人生中,这四种境界错综复杂地交织在一起。很难想象一个人只有其中一种境界而不掺杂其他境界,只不过现实的人,往往以某一种境界占主导地位,其他次之。于是我们才能在日常生活中区分出某人是低级境界、低级趣味的人,某人是高级境界、高级趣味的人,某人是以道德境界占主导地位的道德家,某人是以审美境界占主导地位的真正的是人、真正的艺术家……

(节选自2009年12月31日《光明日报》,有删改)

1.关于“人生境界”的理解,符合原文意思的一项是( )

A.它存在于人的自我发展历程中,体现着实现人生价值和精神自由的高低程度。

B.它由四个层次组成,从幼年到成人,人的每一个时期都要经历这四个层次。

C.现实的人生中。它是一个整体,是由从低到高的四种境界分别主导着人生的不同阶段。

D.每个人的人生境界表现错综复杂,不同层次的人生境界分别主导着人生的不同阶段。

解析:选A。B项,人生境界是按照人的自我发展历程、实现人生价值和精神自由的高低程度划分的,不是以年龄段划分的,“从幼年到成年,人的每一个时期都要经历这四个层次”错。C项,文中说:“在现实的人生中,这四种境界错综复杂地交织在一起。”因此,“是由四种境界错综复杂的交织在一起的”对,“由低到高”错,文中说“道德境界”和“求知境界的出现几乎是同时发生,也许稍后。就此而言,把道德境界列在求知境界之后,只具有相对的意义”。D项,“不同层次的人生境界分别主导着人生的不同阶段”错,“不同层次的人生境界”和“人生的不同阶段”没有必然联系。

2.对于“求知境界”与“道德境界”关系的表述,不符合原文意思的一项是( )

A.作者把“道德境界”列在“求知境界”之后,并不意味着前者就一定比后者出现得晚。

B.达到了“求知境界”,人具备了知识,掌握了规律,为“道德境界”的产生创造了条件。

C.责任感与义务感使“道德境界”不同于“求知境界”,并高于“求知境界”。

D.“求知境界”虽也把“自我”作为主体,但这“自我”却不同于“道德境界”中的“自我”。

解析:选B。 “道德境界”“和求知境界的出现几乎是同时发生”,因此“求知境界”为“道德境界”的产生创造了条件是错误的,文中也没有相应的说法。要辨明检索区间,确定对应语句。联系上下文体会,要死抠字眼。对词语的解说要抓住本质。将解释的含意放在被解释的词语处,看上下文是否连贯、恰当。寻求代词与称代内容的联系,将称代的内容代入原文理解。联系全文的倾向性,检查该解释是否与全文保持一致。

3.下列表述,符合原文意思的一项是( )

A.“欲求境界”是人生的最低境界,这种境界是任何一个具有高级境界的人所极力排斥的。

B.“求知境界”中的“自我”已不再满足于个人生存所必需的最低欲望,而对规律与秩序有了认知的要求。

C.“道德境界”中的人不再关注自我,而已经有意识的把“我们”作为自我选择、决定时的中心了。

D.“审美境界”是人生最高的精神境界,到了这一境界就能自由地超越并摒弃他三种境界。

解析:选B。A.“这种境界是任何一个具有高级境界的人所极力排斥的”错,文中说“在现实的人生中,这四种境界错综复杂地交织在一起”。C.“‘道德境界’中的人不再关注自我”错,文中说这一境界“把自己看作是命运的主人,而不是听凭命运摆布的小卒”,这就是关注自我。D.到了这一境界就能自由地超越并摒弃其他三种境界。“在现实的人生中,这四种境界错综复杂地交织在一起”,“只不过现实的人,往往以某一种境界占主导地位,其他次之”。

二、古代诗文阅读(34分)

(一)文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成4~7题。

苏轼读《汉书》

陈 鹄

朱司农载上尝分教黄冈。时东坡谪居黄,未识司农公。客有诵公之诗云:“官闲无一事,蝴蝶飞上阶。”东坡愕然,曰:“何人所作?”客以公对,东坡称赏再三,以为深得幽雅之趣。

异日,公往见,遂为知己。 自此,时获登门。偶一日谒至,典谒已通名,而东坡移时不出。欲留,则伺候颇倦;欲去,则业已通名。如是者久之,东坡始出,愧谢久候之意。且云:“适了些日课,失于探知。”坐定,他语毕,公请曰:“适来先生所谓‘日课’者何?”对云:“钞《汉书》。”公曰:“以先生天才,开卷一览可终身不忘,何用手钞邪?”东坡曰:“不然。某读《汉书》到此凡三经手钞矣。初则一段事钞三字为题,次则两字,今则一字。”公离席,复请曰:“不知先生所钞之书肯幸教否?”东坡乃命老兵就书几上取一册至,公视之,皆不解其义。东坡云:“足下试举题一字。”公如其言,东坡应声辄诵数百言无一字差缺。凡数挑皆然。公降叹良久,曰:“先生真谪仙才也。”

他日,以语其子新仲曰:“东坡尚如此,中性之人岂可不勤读书邪?”新仲尝以是诲其子辂。

(宋·陈鹄《耆旧续闻》)

4.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.客以公对,东坡称赏再三 对:正确

B.适了些日课,失于探知 适:刚刚

C.某读《汉书》到此凡三经手钞矣 凡:一共

D.新仲尝以是诲其子辂 是:这些话

解析:选A。“对”的意思是“回答”。

5.下列句子编为四组,全都直接写苏东坡读书有法的一组是( )

①东坡称赏再三,以为深得幽雅之趣

②适了些日课,失于探知

③开卷一览可终身不忘,何用手钞邪

④某读《汉书》到此凡三经手钞矣

⑤初则一段事钞三字为题,次则两字,今则一字

⑥东坡尚如此,中性之人岂可不勤读书邪

A.①②④ B.②④⑤

C.③④⑤ D.①③⑥

解析:选B。①是苏轼对朱载上的赞美,③是朱载上对苏轼读书法的疑问,⑥是朱载上把这事告诉自己的儿子。排除这三项即可。

6.下列对原文有关内容的叙述分析,不正确的一项是( )

A.朱载上在黄冈担任学官时,恰好遇到苏东坡被贬官到黄冈,二人惺惺相惜,成为好友。

B.苏东坡因为要坚持完成当天的读书计划,未能及时出见访客,而让朱载上等了很久,直到读完书才出来,并向朱载上表示歉意。

C.朱载上被苏东坡的勤奋读书精神所震惊,并特意拿苏东坡为榜样来教育自己的儿子朱辂好好读书。

D.苏东坡从不死读书,他巧妙利用减字的方法来抄书,以此锻炼自己的记忆能力,所以他能做到朱载上提示一个字,就能随声背出几百个字来。

解析:选C。朱载上的儿子是朱新仲,而朱辂是朱新仲的儿子。

7. 把文言文阅读材料中画线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)如是者久之,东坡始出,愧谢久候之意。(5分)

译文:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)以先生天才,开卷一览可终身不忘,何用手钞邪?(5分)

译文:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(1)他像这样犹豫了很久,东坡才出来,对他等了很久表示歉意。

(2)凭你的天才,看一遍就可以终身不忘,为什么还要用手抄呢?

参考译文:

朱载上曾经在黄冈担任学官。当时,苏东坡被贬在黄冈做团练副使,不认识朱载上。一天,有位客人朗诵朱载上的诗道:“官闲无一事,蝴蝶飞上阶。”东坡吃惊地问:“这是什么人写的诗?”客人回答是朱载上,东坡多次称赞。认为这诗深得幽深、雅致的情趣。

某一天,朱载上去拜见苏东坡,于是两人成为知心朋友。从此以后,朱载上经常获准到苏东坡府上去。一天,他突然去见苏东坡,掌管会见宾客的人已经通报了姓名,但东坡很长时间没有出来。朱载上想留下,等候得很疲倦;想离去,又已经通报了姓名。他像这样犹豫了很久,东坡才出来,对他等了很久表示歉意。并且说:“我才做完每天的功课,对你的探访失礼了。”两人坐定,说完了其他的话,朱载上请问道:“刚才先生说的‘每天的功课’是什么?”东坡说:“抄《汉书》。”朱载上说:“凭你的天才,看一遍就可以终身不忘,为什么还要用手抄呢?”东坡说:“不是这样的。我读《汉书》到现在一共用手抄了三次。开始是一段事抄三个字为题,后来抄两个字,现在是一个字。”朱载上离开座位,又请求说:“不知道能不能把你抄的书给我看一看。”东坡就要身边的老兵从书案上拿过一册。朱载上一看,一点都不明白它的意思。东坡说:“请你试着说标题上的一个字。”朱载上就说了一个字,东坡应声就朗诵了几百个字,没有一点差错。朱载上又挑了几处,都是这样。随后,他感叹了很久,说道:“先生真有李白那样的才学。”

另一天,朱载上把这件事告诉了儿子朱新仲,说道:“苏东坡尚且是这样,天资一般的人难道能够不用勤奋读书吗?”朱新仲曾经以这来教育儿子朱辂。

(二)古代诗歌阅读(11分)

阅读下面这首宋词,完成8~9题。

昭君怨

[南宋]郑 域

道是春来花未,道是雪来香异。竹外一枝斜,野人家。

冷落竹篱茅舍,富贵玉堂琼榭。两地不同栽,一般开。

8.本词上阕咏赞的是什么事物?是从哪几个方面来写的?(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:梅。(1分)两个“道是”句写花开的季节在冬春之际,花色如雪,香气高雅不同一般,进而写花枝旁逸、栽种在农家院内的姿态。(5分)

9.这首词下阕,用了什么手法?表现了什么思想?(5分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:用了对比手法。(1分)明写梅花不择环境“一般开”,暗赞贫贱不能移,富贵不能淫的高洁品格、高尚情操。(4分)

(三)名篇名句默写(6分)

10.补写出下列名篇名句中的空缺部分。(6分)

(1)曾子曰:________________,任重而道远。________________,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?(《论语·泰伯》)

(2)寓形宇内复几时,________________?________________?(陶渊明《归去来兮辞》)

(3)惟江上之清风,与山间之明月,____________,目遇之而成色,________________,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。(苏轼《赤壁赋》)

答案:(1)士不可以不弘毅 仁以为己任

(2)曷不委心任去留 胡为遑遑欲何之

(3)耳得之而为声 取之无禁

乙 选考题

请考生在第三、四两大题中选定其中一题作答。注意:只能做所选定大题内的小题,不得选做另一大题内的小题。如果多做,则按所做的第一大题记分。

三、文学类文本阅读(25分)

11.阅读下面的文字,完成(1)~(4)题。(25分)

野 店

臧克家

虽然说是野店,它所依傍的却是大道。

几间茅草小屋,炕占去了每间的大半,留下火镰宽的一点空隙好预备你上下。这儿是大同世界,不问山南的海北的都挤在一堆,各人向着同伴谈论着,说笑着。没有“莫谈国事”的禁条贴在头上,他们可以随便放浪地吐泄,东家的鸡西邻的狗是要谈的,日本鬼子也是一个题目,因为他们中间就有许多是从东三省被迫回来的,一个小被卷是财产的全部。

晚上,任你一落太阳就躺下,敢保你不会一沾席就如愿地变成一块泥。夏天的蚊子、臭虫,冬天的虱子和跳蚤最喜欢和客人开玩笑,哼哼着叫你清醒的享受一个客夜,身上留点伤痕做一个追忆的记号。还有马棚的牲口也怕主人误了行程,半夜里叫一阵,用蹄子打地咚咚的一阵。当睡梦将要占有了你的临明的那一刻,店门唿隆一声。接着小伙计的脚步动静了,一睁眼,微白的曙色使你再也朦胧不得了。套上车子,披一身星光,冒着晨风,朝曦把人引上了征途。

“鸡声茅店月,人迹板桥霜。”回头望望这一副大红门联,意味够多长呢。

门口一个破席凉棚撑着夏天的太阳,为着什么东西奔跑的行人走在这串着天涯和故乡的热土的道上,望着这凉棚像沙漠中的人望见了绿洲。三步并成一步赶上来,卸下身上的负担,扪下沾着汗水的檐溜般的布眼罩,坐在一条长凳上用草帽或是手巾扇风。几碗半冷的残色的茶水浇下去,汗马上从身上涌出来,各人身上背着一身花疏的阴凉。设若有一个像蒲留仙一样的人物,夹在这杂色的队伍里,每个人你借给他一把蕉叶,那么一部聊斋会很快地集起来。

这些人,在这儿留一个脚印,便飞鸿似的去了,没有留恋,没有感伤,在未来的时候,他们也没想到会在这儿挂这一翅膀。水不是白喝,临走总得留下几个钱,百儿八十是他,三百二百也是他,主人不会嫌太少,伙计也不会说一声谢谢。但当你起身以后,“再来!”这一句淡淡的话,每回是不会忽疏的。

野店的常主顾是车伙子。他们到远一点的地方去运货贩卖,去的时候带着本乡的土产。这些车子往往成群成帮,队伍展得老长,道上的一帆尘土是他们的旗号。一走近了店口,把车子一插,用披布擦去了脸上的汗,弓着腰很自然地踏入了店门。因为太熟照例有称号,姓王的是王大哥,姓李的是李二哥。小伙计牵牲口倒水忙乱一气,住一会,叫一袋旱烟把粗气压下,饭上来了。半斤一张的大饼,包着大块肥肉的包子,再要几头大蒜,一块还没腌变色的老白菜帮子。吃起来有点可怕。不,不能说吃,应是说吞。看那个劲,饼如果是铁的,肚子一定变成熔炉。饭后为了消暑,走到水瓮边去,捧着大瓢的生水往下灌,声音咚咚的可以听好几步远。“掌柜的算账!”这是一闭眼的午睡醒来后的第一句话。外边算盘珠一阵响,几吊几百几十几,小伙计一口喊出来,接着是查铜子的声音。一巴掌钱接到手里,含着笑走到财神位前,不远不近向大粗竹筒内一掷,哗……啦啦……果真是钱龙汇海了。

这些老主顾来到店里若是逢着佳节,——端阳,中秋,元宵,不用开口,半壶白干,四样小菜碟便送到眼前了。喝了不够,还可以再开一回口。不打钱,这算主人的一点小意思,不要看这是小节,主人的大量与吝啬往往作为客人去留的关键。谁不愿用百年不遇的一壶酒去做招徕的幌子?

秋天,连线的阴雨把一个远道的客人困在野店里,白天黑夜分不开界限。闷闷地用睡眠用烟缕打发日子。风挟着雨丝打进纸窗来,卧着,从眼缝里闪进来一片阴暗,粗人就算是不善于愁,一只孤鸿也难免于凄凉。等着,胸中灼火的等着,等到雨丝一断,他是第一个把脚印印在泥上的人。

时间把什么都变了。有了汽车转眼可以百里,“夕阳古道瘦马”的趣味算完了。野店是诗意的,然而今日的野店成了时代头顶残留的一条辫子了。

(1)第四小节点出野店的一副对联:鸡声茅店月,人迹板桥霜。从全文结构看有什么作用?(5分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:承上启下。用诗句总结上文,含蓄点出早行的孤独辛苦,并引出下文野店给漂泊之人以短暂的安顿与慰藉的叙写,同时也为下文表现客人的通达豪爽做铺垫。

(2)结合语言风格,简析文中画线句子的丰富内涵。(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:用自然质朴的语言表现了客人的粗犷豪爽,主人的朴实真诚,野店民风的淳朴。

(3)作者称野店的客人,有时是“你”,有时又是“他”“他们”,这样的人称变化有什么表达效果?(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:这样的人称变化让读者感到,作者介绍野店娓娓道来,如数家珍;朋友般地讲述,亲切自然,给人一种身临其境之感;表现了作者对野店的深厚情感,由衷喜爱,有感染力。

(4)请结合野店诗意的表现,探究作者所表达的思想感情。(8分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:淳朴的民风民俗,让作者喜爱;`羁旅漂泊的孤苦、秋雨孤鸿的凄凉,令作者悲悯;天涯飘零中的通达豪爽,使作者赞许敬佩;诗意的趣味不再,叫作者深为叹惋。

四、实用类文本阅读(25分)

12.阅读下面的文字,完成(1)~(4)题。(25分)

陈寅恪:为学术的一生

柳 青

当年,清华上下都叫他陈寅恪(que音却)先生,然而,在不少字典里并没有这样的读音。有人请教他:“为什么大家都叫你寅恪(que),你却不予纠正呢?”陈先生笑着反问道:“有这个必要吗?”他更希望人们了解他的学问及其价值,他的整个生命是和学术连在一起的。他在国难和个人的不幸中,为学问付出了一生。

1925年,清华大学成立“清华国学研究院”。国学院的四大导师中,三位是当时大名鼎鼎的人物,其一是开创用甲骨文研究殷商史的王国维,另有戊戌变法的核心人物梁启超,以及哈佛大学归来的语言学家赵元任。四人中陈寅恪最晚到校,且尚未出名,他一无大部头的著作,二无博士学位。只因梁启超一句,“我的著作加到一起,也没有陈先生三百字有价值。”远在德国游学的陈寅恪便接到了国学院导师的聘书,时年36岁。

自复旦公学毕业后,陈寅恪从德国到瑞士、又去法国、美国,最后再回到德国,辗转游学13年。离开故国时,他一心向西学,当他重回故土,带回来的却是东方学。游历西方的岁月里,陈寅恪意识到“中学”必要介入世界学术大潮流,否则将无法和“西学”对话,甚至不能解释自我,他明确主张中国学术“吸收输入外来之学说,不忘本来民族之地位”。

1937年抗战爆发,陈寅恪短时间内同时承受了丧父和右眼失明的痛苦。女儿回忆,父亲放弃了右眼视网膜手术,放弃了复明的希望,因为他只想尽快离开沦陷区。

离开北平前,陈寅恪把他的藏书寄往将要去的长沙,后来他未及等到这些藏书,又随清华大学南迁云南。当书到长沙,就悉数被毁于战火。陈寅恪做学问是在书上随读随记,眉批上写满思考、见解和引证,这是他学术研究的基础。藏书被毁,他随身携带的常用书籍,亦在绕道去昆明的路上,大量被盗。他日后的学术研究,将主要依靠记忆了。

就在这样几乎没有参考书籍的情况下,陈寅恪完成了两部中古史名著——(《隋唐制度渊源略论稿》和《唐代政治史述论稿》)。

在四川李庄时,傅斯年为照顾陈寅恪,让邓广铭住他楼下,说陈先生若有事跺地板,你就马上跑去。每次邓广铭跑上楼看,陈寅恪都是躺在床上呻吟,说自己的身体快不行了,快坚持不住了,但是他说,“我不写完这两稿,我不死。”

1944年12月12日,陈寅恪的唐代三稿中的最后一篇《元白诗笺证稿》完成了。就在这天早上,他起床后痛苦地发现:他的左眼也看不清了。他在成都的医院做了眼科手术,手术没有成功。半年后二战结束,牛津大学请他赴伦敦治疗眼疾,数月奔波,他的双目还是没能复明。

57岁的陈寅恪由人搀扶着重回清华园,他已失去学者治学读书第一需要的双眼。没有人可以了解,失明对于陈寅恪是一种怎样的毁灭,因为倔强的他没有留下任何文字泄漏内心的痛楚。在学生们的记忆里,过去陈寅恪上课讲到深处,会长时间紧闭双眼,但他盲后,永远睁大着眼睛讲课,目光如炬。

1953年,病中的陈寅恪收到了学生蒋天枢寄来的长篇弹词《再生缘》,听后大受震动。尚未病愈的他用口述的方式,撰写《论再生缘》,由此开始探索明清历史和文化。

当陈寅恪沉浸于新的学术领域时,中国科学院拟请他出任历史研究所二所的所长。他拒绝了。《对科学院的答复》一文中,起首便是:我的思想、我的主张完全见于我所写的王国维纪念碑的碑文中。这篇广为流传的碑文里,陈寅恪表达了这样的思想:读书治学,只有挣脱了世俗概念的桎梏,真理才能得以发扬。他提出“不要先存马克思主义的见解,再研究学术”,在那个年代是惊世骇俗的。其实他坚持的就是实事求是,他将此视作永恒如日月之光。

1961年8月,阔别12年的挚友吴宓来访。午夜时才到达陈宅的吴宓看到,陈寅恪仍端坐着等待他,他在日记里描述:“寅恪兄双目全不能见物,以杖缓步,面容如昔,发白甚少,眉目成八字形……”陈寅恪把《论再生缘》油印本作为礼物送给吴宓,还透露了自己正在撰写的一部宏伟著作的大纲,这就是后来的《柳如是别传》。书稿完成于1964年,陈寅恪75岁。五年后,1969年10月7日,陈寅恪走完了他79岁的生命历程。弥留之际,他一言不发,只是眼角不断流泪。

陈寅恪没有留下遗嘱。

(选自2007-04-21《文汇报》 作者:柳青,有删改)

(1)下列对传记有关内容的分析和概括,最不恰当的两项是(5分)( )

A.1925年,清华大学国学院的四位导师,都是当时大名鼎鼎的人物,开创用甲骨文研究殷商史的王国维,戊戌变法的核心人物梁启超,以及哈佛大学归来的语言学家赵元任,周游列国、著作等身的陈寅恪。当时远在德国游学的陈寅恪接到了国学院导师的聘书。时年36岁。

B.因为陈寅恪做学问是在书上随读随记,眉批上写满思考、见解和引证,这是他学术研究的基础。所以当他的藏书被毁,他随身携带的常用书籍亦在绕道去昆明的路上大量被盗后,相关的学术研究,就只能主要依靠记忆了。

C.57岁的陈寅恪重回清华园,已失去治学读书的双眼。我们可以通过陈寅恪先生的作品推断出他的内心中经受着多么大的煎熬,这些在他后期的作品中清晰的表达了出来。

D.陈寅恪认为:读书治学,只有挣脱了世俗概念的桎梏,真理才能得以发扬。再加上当时他沉浸于探索明清历史和文化,中国科学院拟请他出任历史研究所二所的所长。他拒绝了。

E.由上文推断出陈寅恪是位历史学家、古典文学研究家、语言学家。且陈寅恪对学术研究的态度严谨。难怪傅斯年对他进行这样的评价:“陈先生的学问,近二百年来一人而已!”

解析:AC。A项,当时陈寅恪最晚到校,且尚未出名。原文说:四人中陈寅恪最晚到校,且尚未出名,他一无大部头的著作,二无博士学位。只因梁启超一句,“我的著作加到一起,也没有陈先生三百字有价值。”C项,原文有:57岁的陈寅恪由人搀扶着重回清华园,他已失去学者治学读书第一需要的双眼。没有人可以了解,失明对于陈寅恪是一种怎样的毁灭,因为倔强的他没有留下任何文字泄漏内心的痛楚。

(2)请根据本文内容概括陈寅恪的精神特点。并举例说明。(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:①追求真理,实事求是;王国维碑文:读书治学,只有挣脱了世俗概念的桎梏,真理才能得以发扬。其实他坚持的就是实事求是,他将此视作永恒如日月之光。②不慕名利,坚守独立的人格和学术操守;中国科学院拟请他出任历史研究所二所的所长。他拒绝了。他提出“不要先存马克思主义的见解,再研究学术”,在那个年代是惊世骇俗的。③潜心治学,死而后已。有《元白诗笺证稿》《论再生缘》《柳如是别传》等作品。

(3)作为一篇传记,本文在表现人物上有哪些特点?(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:①本文按照时间顺序,将陈寅恪的各个人生阶段的经历依次连缀成文,思路非常清晰,充分表现了传主一生为学、追求真理、死而后已的特点。②本文选取了传主各个人生阶段的典型事例来表现人物,真切传神。③本文首尾遥相呼应,突出表现了陈寅恪一生为学、追求真理、死而后已的特点,全文浑然一体。④本文运用了侧面描写、衬托等艺术手法,生动地展现了人物特点。

(4)请联系当今实际谈谈你对陈寅恪“吸收输入外来之学说,不忘本来民族之地位”这一主张的理解。(8分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:示例:陈寅恪的这一主张深刻地警示我们:我们既要善于吸收优秀的外来文化,努力使中华文化融入世界文化发展的大潮流,又要坚定地继承和发扬好本民族优秀传统文化。然而,当今时代,不少青少年甚至不少专业学者开口闭口都是“国际潮流”,对我们的优秀传统道德、民族节日、古典文学等优秀传统文化内容却是知之甚少甚至是嗤之以鼻。这无疑将阻碍我们民族优秀传统文化的继承和发扬,长此以往,“本来民族之地位”将岌岌可危。

第Ⅱ卷(表达题,共80分)

五、语言文字运用(20分)

13.下列各句中,加点的成语使用不恰当的一项是(3分)( )

A.《让子弹飞》的编剧之一危笑日前接受了媒体采访。对于网友提出车尾上的人是黄四郎的说法,危笑坦言:“这都是导演留下的悬念,我不能越俎代庖。”

B.杨柳低垂,行人侧目而视,过往的车辆静静地停靠在道旁,无数双哀伤而饱含敬意的目光,向悬挂着 “英雄一路走好”等条幅的车队致敬……

C.面对第二故乡的父老乡亲,面对扑面而来的浓郁乡情,这些已是中年人的知青们百感交集,不能自制,突然齐刷刷地跪在黑土地上:“北大荒啊,我们回来了!”

D.为了争夺生源,有时某些学校铤而走险,在招生时违规操作。对此,家长李女士非常纳闷:“教育局难道不知道吗?他们为何不提前制止呢?”

解析:选B。侧目而视,斜着眼睛看人。形容憎恨或又怕又愤恨。这里该用含褒义的成语。

14.下列各句中,没有语病的一句是(3分)( )

A.教育部称,在阳光体育冬季长跑活动中采集学生指纹只是用于长跑管理系统使用,在其他任何系统中无法识别,也没有其他商业价值和用途。

B.今年年中宣布脱离德云社的何云伟、李菁参加春晚第一次审查,让人颇感意外。但两人节目是否过审、冲击春晚是否成功一直是个谜题。

C.对于2010年的广州亚运会,国际奥委会主席罗格先生表示最真诚地祝福赛事:“祝第十六届亚运会圆满成功!”您也赶紧写下对广州亚运的祝福,有机会被选中刷在“亚运之路”上!

D.河北省邢台市在今年的征兵工作中聘请邢台籍演员王宝强征兵宣传,8千张印有王宝强形象的征兵海报开始亮相邢台市大街小巷。

解析:选B。A项成分残缺,造成句子结构混乱,在“采集”和“学生”之间加“的”。C项结构混乱,“表示最真诚地祝福赛事”可以改为“表示最真诚地祝福”。D项成分残缺,在“征兵宣传”前加“助阵”。

15.将下列语句依次填入横线处,组成意思完整、前后衔接、语序最恰当的一段话。(只写句子序号)(4分)

王岐山说,在过去的184天里,世界在这里浓缩,东方与西方交流,人文与科技融合,历史与未来辉映。回首上海世博会, 。____________,____________。____________。____________,____________,世博精神将薪火相传、生生不息。我们相信,“城市,让生活更美好”的愿景必将成为现实!

①为其昭示不同的文化交流互鉴

②我们为其弘扬的理解、沟通、欢聚、合作的理念所激励

③通向未来美好生活的大门正徐徐开启

④人类追求富裕文明的脚步不会停止

⑤为其展现的人类迎接挑战、追求卓越勇气所鼓舞

⑥各国人民和谐共处的氛围所感动

答:________________________________________________________________________

解析:遵循承上启下的原则,第②项“我们”提示它是一个统领句,“为……所激励”“为……所感动”“ 为……所鼓舞”组合成排比句,②①⑥⑤承上;③④两句启下。

答案:②①⑥⑤③④

16.在下面的横线处各补上一句话。要求:语意连贯,句式一致,形成排比。(6分)

人要懂得尊重自己,尊重自己所以不苟且,不苟且所以有品位;人要懂得尊重别人,________________,________________;人要懂得尊重自然,________________,________________。

解析:解答此类题首先审题,题干中的要求非常明确,材料内容由分号可以看出有三个层次,每一层次内容其实运用了顶针修辞手法,意思上有递进的关系。然后按照这些要求,回答即可。

答案:尊重别人所以不狂妄 不狂妄所以有修养 尊重自然所以不胡为 不胡为所以有理性

17.仿照画线句子的形式,在横线上补写两个结构相似的语句,要求语意连贯,与前面构成排比句。(4分)

历史上出现了多种多样在从政大路上跋涉着的而被扭曲了的人。像陶渊明、李白那样求政不得而求山水;

________________________________________________________________________;

________________________________________________________________________。

答案(示例):像白居易、苏轼那样政心不顺而求文心 像王维那样躲在终南山里而窥京城 像诸葛亮那样虽说不求闻达布衣躬耕却又暗暗积聚内力以求建功立业。(任选两句)

六、写作(60分)

18.阅读下面的材料,根据要求作文。

“毛遂自荐”,指主动推荐自己,从而脱颖而出;“负荆请罪”,指主动承认错误,终于化解矛盾;“欲穷千里目,更上一层楼”,指主动追求,以达到更高的目标……是啊,生活中的许多事情,只要我们主动一些,往往会出现新的局面。

请结合你的生活体验,以“主动”为题,写一篇不少于800字的文章。

要求:①角度自选;②立意自定;③除诗歌外,文体不限。

第Ⅰ卷(阅读题,共70分)

甲 必考题

一、现代文阅读(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

人生的四种境界

张世英

按照人的自我发展历程、实现人生价值和精神自由的高低程度,人生境界可分为四个层次,即欲求境界、求知境界、道德境界和审美境界。

最低境界为“欲求境界”。人生之初,在这种环境中只知道满足个人生存所必须的最低欲望,故以“欲求”称之。当人有了自我意识以后,生活于越来越高级的境界时,此种最低境界仍潜存于人生之中。现实中,也许没有一个成人的精神境界会低级到唯有“食色”的欲求境界,而丝毫没有一点高级境界。以欲求境界占人生主导地位的人是境界低下而“趣味低级”的人。

第二种境界为“求知境界”。在这一境界,自我作为主体,有了进一步认知作为客体之物的规律和秩序的要求。有了知识,掌握了规律,人的精神自由程度、人生的意义和价值就大大提升了一步。所以,求知境界不仅从心理学和自我发展的时间进程来看在欲求境界之后,而且从哲学和人生价值、自由之实现的角度来看,也显然比欲求境界高一个层次。

第三种境界为“道德境界”。它和求知境界的出现几乎同时发生,也许稍后。就此而言,把道德境界列在求知境界之后,只具有相对的意义。但从实现人生意义与价值的角度和实现精神自由的角度而言,则道德境界之高于求知境界,是不待言的。发展到这一水平的“自我”具有了责任感和义务感,这也意味着他有了自我选择、自我决定的能力,把自己看作是命运的主人,而不是听凭命运摆布的小卒。但个人的道德意识也有一个由浅入深的发展过程;当独立的个体性自我尚未从所属群体的“我们”中呈现出来时,其道德意识从“我们”出发,推及“我们”之外的他人。

人生的最高精神境界是“审美境界”。这是因为此时审美意识超越了求知境界的人事关系,它把对象融入自我之中,而达到情景交融的意境;审美意识也超越了求知境界和道德境界中的实践关系,这样,审美境界既超越了认识的限制,也超越了功用、欲念和外在目的以及“应该”的限制,而成为超然于现实之外的自由境界。

在现实的人生中,这四种境界错综复杂地交织在一起。很难想象一个人只有其中一种境界而不掺杂其他境界,只不过现实的人,往往以某一种境界占主导地位,其他次之。于是我们才能在日常生活中区分出某人是低级境界、低级趣味的人,某人是高级境界、高级趣味的人,某人是以道德境界占主导地位的道德家,某人是以审美境界占主导地位的真正的是人、真正的艺术家……

(节选自2009年12月31日《光明日报》,有删改)

1.关于“人生境界”的理解,符合原文意思的一项是( )

A.它存在于人的自我发展历程中,体现着实现人生价值和精神自由的高低程度。

B.它由四个层次组成,从幼年到成人,人的每一个时期都要经历这四个层次。

C.现实的人生中。它是一个整体,是由从低到高的四种境界分别主导着人生的不同阶段。

D.每个人的人生境界表现错综复杂,不同层次的人生境界分别主导着人生的不同阶段。

解析:选A。B项,人生境界是按照人的自我发展历程、实现人生价值和精神自由的高低程度划分的,不是以年龄段划分的,“从幼年到成年,人的每一个时期都要经历这四个层次”错。C项,文中说:“在现实的人生中,这四种境界错综复杂地交织在一起。”因此,“是由四种境界错综复杂的交织在一起的”对,“由低到高”错,文中说“道德境界”和“求知境界的出现几乎是同时发生,也许稍后。就此而言,把道德境界列在求知境界之后,只具有相对的意义”。D项,“不同层次的人生境界分别主导着人生的不同阶段”错,“不同层次的人生境界”和“人生的不同阶段”没有必然联系。

2.对于“求知境界”与“道德境界”关系的表述,不符合原文意思的一项是( )

A.作者把“道德境界”列在“求知境界”之后,并不意味着前者就一定比后者出现得晚。

B.达到了“求知境界”,人具备了知识,掌握了规律,为“道德境界”的产生创造了条件。

C.责任感与义务感使“道德境界”不同于“求知境界”,并高于“求知境界”。

D.“求知境界”虽也把“自我”作为主体,但这“自我”却不同于“道德境界”中的“自我”。

解析:选B。 “道德境界”“和求知境界的出现几乎是同时发生”,因此“求知境界”为“道德境界”的产生创造了条件是错误的,文中也没有相应的说法。要辨明检索区间,确定对应语句。联系上下文体会,要死抠字眼。对词语的解说要抓住本质。将解释的含意放在被解释的词语处,看上下文是否连贯、恰当。寻求代词与称代内容的联系,将称代的内容代入原文理解。联系全文的倾向性,检查该解释是否与全文保持一致。

3.下列表述,符合原文意思的一项是( )

A.“欲求境界”是人生的最低境界,这种境界是任何一个具有高级境界的人所极力排斥的。

B.“求知境界”中的“自我”已不再满足于个人生存所必需的最低欲望,而对规律与秩序有了认知的要求。

C.“道德境界”中的人不再关注自我,而已经有意识的把“我们”作为自我选择、决定时的中心了。

D.“审美境界”是人生最高的精神境界,到了这一境界就能自由地超越并摒弃他三种境界。

解析:选B。A.“这种境界是任何一个具有高级境界的人所极力排斥的”错,文中说“在现实的人生中,这四种境界错综复杂地交织在一起”。C.“‘道德境界’中的人不再关注自我”错,文中说这一境界“把自己看作是命运的主人,而不是听凭命运摆布的小卒”,这就是关注自我。D.到了这一境界就能自由地超越并摒弃其他三种境界。“在现实的人生中,这四种境界错综复杂地交织在一起”,“只不过现实的人,往往以某一种境界占主导地位,其他次之”。

二、古代诗文阅读(34分)

(一)文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成4~7题。

苏轼读《汉书》

陈 鹄

朱司农载上尝分教黄冈。时东坡谪居黄,未识司农公。客有诵公之诗云:“官闲无一事,蝴蝶飞上阶。”东坡愕然,曰:“何人所作?”客以公对,东坡称赏再三,以为深得幽雅之趣。

异日,公往见,遂为知己。 自此,时获登门。偶一日谒至,典谒已通名,而东坡移时不出。欲留,则伺候颇倦;欲去,则业已通名。如是者久之,东坡始出,愧谢久候之意。且云:“适了些日课,失于探知。”坐定,他语毕,公请曰:“适来先生所谓‘日课’者何?”对云:“钞《汉书》。”公曰:“以先生天才,开卷一览可终身不忘,何用手钞邪?”东坡曰:“不然。某读《汉书》到此凡三经手钞矣。初则一段事钞三字为题,次则两字,今则一字。”公离席,复请曰:“不知先生所钞之书肯幸教否?”东坡乃命老兵就书几上取一册至,公视之,皆不解其义。东坡云:“足下试举题一字。”公如其言,东坡应声辄诵数百言无一字差缺。凡数挑皆然。公降叹良久,曰:“先生真谪仙才也。”

他日,以语其子新仲曰:“东坡尚如此,中性之人岂可不勤读书邪?”新仲尝以是诲其子辂。

(宋·陈鹄《耆旧续闻》)

4.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.客以公对,东坡称赏再三 对:正确

B.适了些日课,失于探知 适:刚刚

C.某读《汉书》到此凡三经手钞矣 凡:一共

D.新仲尝以是诲其子辂 是:这些话

解析:选A。“对”的意思是“回答”。

5.下列句子编为四组,全都直接写苏东坡读书有法的一组是( )

①东坡称赏再三,以为深得幽雅之趣

②适了些日课,失于探知

③开卷一览可终身不忘,何用手钞邪

④某读《汉书》到此凡三经手钞矣

⑤初则一段事钞三字为题,次则两字,今则一字

⑥东坡尚如此,中性之人岂可不勤读书邪

A.①②④ B.②④⑤

C.③④⑤ D.①③⑥

解析:选B。①是苏轼对朱载上的赞美,③是朱载上对苏轼读书法的疑问,⑥是朱载上把这事告诉自己的儿子。排除这三项即可。

6.下列对原文有关内容的叙述分析,不正确的一项是( )

A.朱载上在黄冈担任学官时,恰好遇到苏东坡被贬官到黄冈,二人惺惺相惜,成为好友。

B.苏东坡因为要坚持完成当天的读书计划,未能及时出见访客,而让朱载上等了很久,直到读完书才出来,并向朱载上表示歉意。

C.朱载上被苏东坡的勤奋读书精神所震惊,并特意拿苏东坡为榜样来教育自己的儿子朱辂好好读书。

D.苏东坡从不死读书,他巧妙利用减字的方法来抄书,以此锻炼自己的记忆能力,所以他能做到朱载上提示一个字,就能随声背出几百个字来。

解析:选C。朱载上的儿子是朱新仲,而朱辂是朱新仲的儿子。

7. 把文言文阅读材料中画线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)如是者久之,东坡始出,愧谢久候之意。(5分)

译文:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)以先生天才,开卷一览可终身不忘,何用手钞邪?(5分)

译文:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(1)他像这样犹豫了很久,东坡才出来,对他等了很久表示歉意。

(2)凭你的天才,看一遍就可以终身不忘,为什么还要用手抄呢?

参考译文:

朱载上曾经在黄冈担任学官。当时,苏东坡被贬在黄冈做团练副使,不认识朱载上。一天,有位客人朗诵朱载上的诗道:“官闲无一事,蝴蝶飞上阶。”东坡吃惊地问:“这是什么人写的诗?”客人回答是朱载上,东坡多次称赞。认为这诗深得幽深、雅致的情趣。

某一天,朱载上去拜见苏东坡,于是两人成为知心朋友。从此以后,朱载上经常获准到苏东坡府上去。一天,他突然去见苏东坡,掌管会见宾客的人已经通报了姓名,但东坡很长时间没有出来。朱载上想留下,等候得很疲倦;想离去,又已经通报了姓名。他像这样犹豫了很久,东坡才出来,对他等了很久表示歉意。并且说:“我才做完每天的功课,对你的探访失礼了。”两人坐定,说完了其他的话,朱载上请问道:“刚才先生说的‘每天的功课’是什么?”东坡说:“抄《汉书》。”朱载上说:“凭你的天才,看一遍就可以终身不忘,为什么还要用手抄呢?”东坡说:“不是这样的。我读《汉书》到现在一共用手抄了三次。开始是一段事抄三个字为题,后来抄两个字,现在是一个字。”朱载上离开座位,又请求说:“不知道能不能把你抄的书给我看一看。”东坡就要身边的老兵从书案上拿过一册。朱载上一看,一点都不明白它的意思。东坡说:“请你试着说标题上的一个字。”朱载上就说了一个字,东坡应声就朗诵了几百个字,没有一点差错。朱载上又挑了几处,都是这样。随后,他感叹了很久,说道:“先生真有李白那样的才学。”

另一天,朱载上把这件事告诉了儿子朱新仲,说道:“苏东坡尚且是这样,天资一般的人难道能够不用勤奋读书吗?”朱新仲曾经以这来教育儿子朱辂。

(二)古代诗歌阅读(11分)

阅读下面这首宋词,完成8~9题。

昭君怨

[南宋]郑 域

道是春来花未,道是雪来香异。竹外一枝斜,野人家。

冷落竹篱茅舍,富贵玉堂琼榭。两地不同栽,一般开。

8.本词上阕咏赞的是什么事物?是从哪几个方面来写的?(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:梅。(1分)两个“道是”句写花开的季节在冬春之际,花色如雪,香气高雅不同一般,进而写花枝旁逸、栽种在农家院内的姿态。(5分)

9.这首词下阕,用了什么手法?表现了什么思想?(5分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:用了对比手法。(1分)明写梅花不择环境“一般开”,暗赞贫贱不能移,富贵不能淫的高洁品格、高尚情操。(4分)

(三)名篇名句默写(6分)

10.补写出下列名篇名句中的空缺部分。(6分)

(1)曾子曰:________________,任重而道远。________________,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?(《论语·泰伯》)

(2)寓形宇内复几时,________________?________________?(陶渊明《归去来兮辞》)

(3)惟江上之清风,与山间之明月,____________,目遇之而成色,________________,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。(苏轼《赤壁赋》)

答案:(1)士不可以不弘毅 仁以为己任

(2)曷不委心任去留 胡为遑遑欲何之

(3)耳得之而为声 取之无禁

乙 选考题

请考生在第三、四两大题中选定其中一题作答。注意:只能做所选定大题内的小题,不得选做另一大题内的小题。如果多做,则按所做的第一大题记分。

三、文学类文本阅读(25分)

11.阅读下面的文字,完成(1)~(4)题。(25分)

野 店

臧克家

虽然说是野店,它所依傍的却是大道。

几间茅草小屋,炕占去了每间的大半,留下火镰宽的一点空隙好预备你上下。这儿是大同世界,不问山南的海北的都挤在一堆,各人向着同伴谈论着,说笑着。没有“莫谈国事”的禁条贴在头上,他们可以随便放浪地吐泄,东家的鸡西邻的狗是要谈的,日本鬼子也是一个题目,因为他们中间就有许多是从东三省被迫回来的,一个小被卷是财产的全部。

晚上,任你一落太阳就躺下,敢保你不会一沾席就如愿地变成一块泥。夏天的蚊子、臭虫,冬天的虱子和跳蚤最喜欢和客人开玩笑,哼哼着叫你清醒的享受一个客夜,身上留点伤痕做一个追忆的记号。还有马棚的牲口也怕主人误了行程,半夜里叫一阵,用蹄子打地咚咚的一阵。当睡梦将要占有了你的临明的那一刻,店门唿隆一声。接着小伙计的脚步动静了,一睁眼,微白的曙色使你再也朦胧不得了。套上车子,披一身星光,冒着晨风,朝曦把人引上了征途。

“鸡声茅店月,人迹板桥霜。”回头望望这一副大红门联,意味够多长呢。

门口一个破席凉棚撑着夏天的太阳,为着什么东西奔跑的行人走在这串着天涯和故乡的热土的道上,望着这凉棚像沙漠中的人望见了绿洲。三步并成一步赶上来,卸下身上的负担,扪下沾着汗水的檐溜般的布眼罩,坐在一条长凳上用草帽或是手巾扇风。几碗半冷的残色的茶水浇下去,汗马上从身上涌出来,各人身上背着一身花疏的阴凉。设若有一个像蒲留仙一样的人物,夹在这杂色的队伍里,每个人你借给他一把蕉叶,那么一部聊斋会很快地集起来。

这些人,在这儿留一个脚印,便飞鸿似的去了,没有留恋,没有感伤,在未来的时候,他们也没想到会在这儿挂这一翅膀。水不是白喝,临走总得留下几个钱,百儿八十是他,三百二百也是他,主人不会嫌太少,伙计也不会说一声谢谢。但当你起身以后,“再来!”这一句淡淡的话,每回是不会忽疏的。

野店的常主顾是车伙子。他们到远一点的地方去运货贩卖,去的时候带着本乡的土产。这些车子往往成群成帮,队伍展得老长,道上的一帆尘土是他们的旗号。一走近了店口,把车子一插,用披布擦去了脸上的汗,弓着腰很自然地踏入了店门。因为太熟照例有称号,姓王的是王大哥,姓李的是李二哥。小伙计牵牲口倒水忙乱一气,住一会,叫一袋旱烟把粗气压下,饭上来了。半斤一张的大饼,包着大块肥肉的包子,再要几头大蒜,一块还没腌变色的老白菜帮子。吃起来有点可怕。不,不能说吃,应是说吞。看那个劲,饼如果是铁的,肚子一定变成熔炉。饭后为了消暑,走到水瓮边去,捧着大瓢的生水往下灌,声音咚咚的可以听好几步远。“掌柜的算账!”这是一闭眼的午睡醒来后的第一句话。外边算盘珠一阵响,几吊几百几十几,小伙计一口喊出来,接着是查铜子的声音。一巴掌钱接到手里,含着笑走到财神位前,不远不近向大粗竹筒内一掷,哗……啦啦……果真是钱龙汇海了。

这些老主顾来到店里若是逢着佳节,——端阳,中秋,元宵,不用开口,半壶白干,四样小菜碟便送到眼前了。喝了不够,还可以再开一回口。不打钱,这算主人的一点小意思,不要看这是小节,主人的大量与吝啬往往作为客人去留的关键。谁不愿用百年不遇的一壶酒去做招徕的幌子?

秋天,连线的阴雨把一个远道的客人困在野店里,白天黑夜分不开界限。闷闷地用睡眠用烟缕打发日子。风挟着雨丝打进纸窗来,卧着,从眼缝里闪进来一片阴暗,粗人就算是不善于愁,一只孤鸿也难免于凄凉。等着,胸中灼火的等着,等到雨丝一断,他是第一个把脚印印在泥上的人。

时间把什么都变了。有了汽车转眼可以百里,“夕阳古道瘦马”的趣味算完了。野店是诗意的,然而今日的野店成了时代头顶残留的一条辫子了。

(1)第四小节点出野店的一副对联:鸡声茅店月,人迹板桥霜。从全文结构看有什么作用?(5分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:承上启下。用诗句总结上文,含蓄点出早行的孤独辛苦,并引出下文野店给漂泊之人以短暂的安顿与慰藉的叙写,同时也为下文表现客人的通达豪爽做铺垫。

(2)结合语言风格,简析文中画线句子的丰富内涵。(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:用自然质朴的语言表现了客人的粗犷豪爽,主人的朴实真诚,野店民风的淳朴。

(3)作者称野店的客人,有时是“你”,有时又是“他”“他们”,这样的人称变化有什么表达效果?(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:这样的人称变化让读者感到,作者介绍野店娓娓道来,如数家珍;朋友般地讲述,亲切自然,给人一种身临其境之感;表现了作者对野店的深厚情感,由衷喜爱,有感染力。

(4)请结合野店诗意的表现,探究作者所表达的思想感情。(8分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:淳朴的民风民俗,让作者喜爱;`羁旅漂泊的孤苦、秋雨孤鸿的凄凉,令作者悲悯;天涯飘零中的通达豪爽,使作者赞许敬佩;诗意的趣味不再,叫作者深为叹惋。

四、实用类文本阅读(25分)

12.阅读下面的文字,完成(1)~(4)题。(25分)

陈寅恪:为学术的一生

柳 青

当年,清华上下都叫他陈寅恪(que音却)先生,然而,在不少字典里并没有这样的读音。有人请教他:“为什么大家都叫你寅恪(que),你却不予纠正呢?”陈先生笑着反问道:“有这个必要吗?”他更希望人们了解他的学问及其价值,他的整个生命是和学术连在一起的。他在国难和个人的不幸中,为学问付出了一生。

1925年,清华大学成立“清华国学研究院”。国学院的四大导师中,三位是当时大名鼎鼎的人物,其一是开创用甲骨文研究殷商史的王国维,另有戊戌变法的核心人物梁启超,以及哈佛大学归来的语言学家赵元任。四人中陈寅恪最晚到校,且尚未出名,他一无大部头的著作,二无博士学位。只因梁启超一句,“我的著作加到一起,也没有陈先生三百字有价值。”远在德国游学的陈寅恪便接到了国学院导师的聘书,时年36岁。

自复旦公学毕业后,陈寅恪从德国到瑞士、又去法国、美国,最后再回到德国,辗转游学13年。离开故国时,他一心向西学,当他重回故土,带回来的却是东方学。游历西方的岁月里,陈寅恪意识到“中学”必要介入世界学术大潮流,否则将无法和“西学”对话,甚至不能解释自我,他明确主张中国学术“吸收输入外来之学说,不忘本来民族之地位”。

1937年抗战爆发,陈寅恪短时间内同时承受了丧父和右眼失明的痛苦。女儿回忆,父亲放弃了右眼视网膜手术,放弃了复明的希望,因为他只想尽快离开沦陷区。

离开北平前,陈寅恪把他的藏书寄往将要去的长沙,后来他未及等到这些藏书,又随清华大学南迁云南。当书到长沙,就悉数被毁于战火。陈寅恪做学问是在书上随读随记,眉批上写满思考、见解和引证,这是他学术研究的基础。藏书被毁,他随身携带的常用书籍,亦在绕道去昆明的路上,大量被盗。他日后的学术研究,将主要依靠记忆了。

就在这样几乎没有参考书籍的情况下,陈寅恪完成了两部中古史名著——(《隋唐制度渊源略论稿》和《唐代政治史述论稿》)。

在四川李庄时,傅斯年为照顾陈寅恪,让邓广铭住他楼下,说陈先生若有事跺地板,你就马上跑去。每次邓广铭跑上楼看,陈寅恪都是躺在床上呻吟,说自己的身体快不行了,快坚持不住了,但是他说,“我不写完这两稿,我不死。”

1944年12月12日,陈寅恪的唐代三稿中的最后一篇《元白诗笺证稿》完成了。就在这天早上,他起床后痛苦地发现:他的左眼也看不清了。他在成都的医院做了眼科手术,手术没有成功。半年后二战结束,牛津大学请他赴伦敦治疗眼疾,数月奔波,他的双目还是没能复明。

57岁的陈寅恪由人搀扶着重回清华园,他已失去学者治学读书第一需要的双眼。没有人可以了解,失明对于陈寅恪是一种怎样的毁灭,因为倔强的他没有留下任何文字泄漏内心的痛楚。在学生们的记忆里,过去陈寅恪上课讲到深处,会长时间紧闭双眼,但他盲后,永远睁大着眼睛讲课,目光如炬。

1953年,病中的陈寅恪收到了学生蒋天枢寄来的长篇弹词《再生缘》,听后大受震动。尚未病愈的他用口述的方式,撰写《论再生缘》,由此开始探索明清历史和文化。

当陈寅恪沉浸于新的学术领域时,中国科学院拟请他出任历史研究所二所的所长。他拒绝了。《对科学院的答复》一文中,起首便是:我的思想、我的主张完全见于我所写的王国维纪念碑的碑文中。这篇广为流传的碑文里,陈寅恪表达了这样的思想:读书治学,只有挣脱了世俗概念的桎梏,真理才能得以发扬。他提出“不要先存马克思主义的见解,再研究学术”,在那个年代是惊世骇俗的。其实他坚持的就是实事求是,他将此视作永恒如日月之光。

1961年8月,阔别12年的挚友吴宓来访。午夜时才到达陈宅的吴宓看到,陈寅恪仍端坐着等待他,他在日记里描述:“寅恪兄双目全不能见物,以杖缓步,面容如昔,发白甚少,眉目成八字形……”陈寅恪把《论再生缘》油印本作为礼物送给吴宓,还透露了自己正在撰写的一部宏伟著作的大纲,这就是后来的《柳如是别传》。书稿完成于1964年,陈寅恪75岁。五年后,1969年10月7日,陈寅恪走完了他79岁的生命历程。弥留之际,他一言不发,只是眼角不断流泪。

陈寅恪没有留下遗嘱。

(选自2007-04-21《文汇报》 作者:柳青,有删改)

(1)下列对传记有关内容的分析和概括,最不恰当的两项是(5分)( )

A.1925年,清华大学国学院的四位导师,都是当时大名鼎鼎的人物,开创用甲骨文研究殷商史的王国维,戊戌变法的核心人物梁启超,以及哈佛大学归来的语言学家赵元任,周游列国、著作等身的陈寅恪。当时远在德国游学的陈寅恪接到了国学院导师的聘书。时年36岁。

B.因为陈寅恪做学问是在书上随读随记,眉批上写满思考、见解和引证,这是他学术研究的基础。所以当他的藏书被毁,他随身携带的常用书籍亦在绕道去昆明的路上大量被盗后,相关的学术研究,就只能主要依靠记忆了。

C.57岁的陈寅恪重回清华园,已失去治学读书的双眼。我们可以通过陈寅恪先生的作品推断出他的内心中经受着多么大的煎熬,这些在他后期的作品中清晰的表达了出来。

D.陈寅恪认为:读书治学,只有挣脱了世俗概念的桎梏,真理才能得以发扬。再加上当时他沉浸于探索明清历史和文化,中国科学院拟请他出任历史研究所二所的所长。他拒绝了。

E.由上文推断出陈寅恪是位历史学家、古典文学研究家、语言学家。且陈寅恪对学术研究的态度严谨。难怪傅斯年对他进行这样的评价:“陈先生的学问,近二百年来一人而已!”

解析:AC。A项,当时陈寅恪最晚到校,且尚未出名。原文说:四人中陈寅恪最晚到校,且尚未出名,他一无大部头的著作,二无博士学位。只因梁启超一句,“我的著作加到一起,也没有陈先生三百字有价值。”C项,原文有:57岁的陈寅恪由人搀扶着重回清华园,他已失去学者治学读书第一需要的双眼。没有人可以了解,失明对于陈寅恪是一种怎样的毁灭,因为倔强的他没有留下任何文字泄漏内心的痛楚。

(2)请根据本文内容概括陈寅恪的精神特点。并举例说明。(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:①追求真理,实事求是;王国维碑文:读书治学,只有挣脱了世俗概念的桎梏,真理才能得以发扬。其实他坚持的就是实事求是,他将此视作永恒如日月之光。②不慕名利,坚守独立的人格和学术操守;中国科学院拟请他出任历史研究所二所的所长。他拒绝了。他提出“不要先存马克思主义的见解,再研究学术”,在那个年代是惊世骇俗的。③潜心治学,死而后已。有《元白诗笺证稿》《论再生缘》《柳如是别传》等作品。

(3)作为一篇传记,本文在表现人物上有哪些特点?(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:①本文按照时间顺序,将陈寅恪的各个人生阶段的经历依次连缀成文,思路非常清晰,充分表现了传主一生为学、追求真理、死而后已的特点。②本文选取了传主各个人生阶段的典型事例来表现人物,真切传神。③本文首尾遥相呼应,突出表现了陈寅恪一生为学、追求真理、死而后已的特点,全文浑然一体。④本文运用了侧面描写、衬托等艺术手法,生动地展现了人物特点。

(4)请联系当今实际谈谈你对陈寅恪“吸收输入外来之学说,不忘本来民族之地位”这一主张的理解。(8分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:示例:陈寅恪的这一主张深刻地警示我们:我们既要善于吸收优秀的外来文化,努力使中华文化融入世界文化发展的大潮流,又要坚定地继承和发扬好本民族优秀传统文化。然而,当今时代,不少青少年甚至不少专业学者开口闭口都是“国际潮流”,对我们的优秀传统道德、民族节日、古典文学等优秀传统文化内容却是知之甚少甚至是嗤之以鼻。这无疑将阻碍我们民族优秀传统文化的继承和发扬,长此以往,“本来民族之地位”将岌岌可危。

第Ⅱ卷(表达题,共80分)

五、语言文字运用(20分)

13.下列各句中,加点的成语使用不恰当的一项是(3分)( )

A.《让子弹飞》的编剧之一危笑日前接受了媒体采访。对于网友提出车尾上的人是黄四郎的说法,危笑坦言:“这都是导演留下的悬念,我不能越俎代庖。”

B.杨柳低垂,行人侧目而视,过往的车辆静静地停靠在道旁,无数双哀伤而饱含敬意的目光,向悬挂着 “英雄一路走好”等条幅的车队致敬……

C.面对第二故乡的父老乡亲,面对扑面而来的浓郁乡情,这些已是中年人的知青们百感交集,不能自制,突然齐刷刷地跪在黑土地上:“北大荒啊,我们回来了!”

D.为了争夺生源,有时某些学校铤而走险,在招生时违规操作。对此,家长李女士非常纳闷:“教育局难道不知道吗?他们为何不提前制止呢?”

解析:选B。侧目而视,斜着眼睛看人。形容憎恨或又怕又愤恨。这里该用含褒义的成语。

14.下列各句中,没有语病的一句是(3分)( )

A.教育部称,在阳光体育冬季长跑活动中采集学生指纹只是用于长跑管理系统使用,在其他任何系统中无法识别,也没有其他商业价值和用途。

B.今年年中宣布脱离德云社的何云伟、李菁参加春晚第一次审查,让人颇感意外。但两人节目是否过审、冲击春晚是否成功一直是个谜题。

C.对于2010年的广州亚运会,国际奥委会主席罗格先生表示最真诚地祝福赛事:“祝第十六届亚运会圆满成功!”您也赶紧写下对广州亚运的祝福,有机会被选中刷在“亚运之路”上!

D.河北省邢台市在今年的征兵工作中聘请邢台籍演员王宝强征兵宣传,8千张印有王宝强形象的征兵海报开始亮相邢台市大街小巷。

解析:选B。A项成分残缺,造成句子结构混乱,在“采集”和“学生”之间加“的”。C项结构混乱,“表示最真诚地祝福赛事”可以改为“表示最真诚地祝福”。D项成分残缺,在“征兵宣传”前加“助阵”。

15.将下列语句依次填入横线处,组成意思完整、前后衔接、语序最恰当的一段话。(只写句子序号)(4分)

王岐山说,在过去的184天里,世界在这里浓缩,东方与西方交流,人文与科技融合,历史与未来辉映。回首上海世博会, 。____________,____________。____________。____________,____________,世博精神将薪火相传、生生不息。我们相信,“城市,让生活更美好”的愿景必将成为现实!

①为其昭示不同的文化交流互鉴

②我们为其弘扬的理解、沟通、欢聚、合作的理念所激励

③通向未来美好生活的大门正徐徐开启

④人类追求富裕文明的脚步不会停止

⑤为其展现的人类迎接挑战、追求卓越勇气所鼓舞

⑥各国人民和谐共处的氛围所感动

答:________________________________________________________________________

解析:遵循承上启下的原则,第②项“我们”提示它是一个统领句,“为……所激励”“为……所感动”“ 为……所鼓舞”组合成排比句,②①⑥⑤承上;③④两句启下。

答案:②①⑥⑤③④

16.在下面的横线处各补上一句话。要求:语意连贯,句式一致,形成排比。(6分)

人要懂得尊重自己,尊重自己所以不苟且,不苟且所以有品位;人要懂得尊重别人,________________,________________;人要懂得尊重自然,________________,________________。

解析:解答此类题首先审题,题干中的要求非常明确,材料内容由分号可以看出有三个层次,每一层次内容其实运用了顶针修辞手法,意思上有递进的关系。然后按照这些要求,回答即可。

答案:尊重别人所以不狂妄 不狂妄所以有修养 尊重自然所以不胡为 不胡为所以有理性

17.仿照画线句子的形式,在横线上补写两个结构相似的语句,要求语意连贯,与前面构成排比句。(4分)

历史上出现了多种多样在从政大路上跋涉着的而被扭曲了的人。像陶渊明、李白那样求政不得而求山水;

________________________________________________________________________;

________________________________________________________________________。

答案(示例):像白居易、苏轼那样政心不顺而求文心 像王维那样躲在终南山里而窥京城 像诸葛亮那样虽说不求闻达布衣躬耕却又暗暗积聚内力以求建功立业。(任选两句)

六、写作(60分)

18.阅读下面的材料,根据要求作文。

“毛遂自荐”,指主动推荐自己,从而脱颖而出;“负荆请罪”,指主动承认错误,终于化解矛盾;“欲穷千里目,更上一层楼”,指主动追求,以达到更高的目标……是啊,生活中的许多事情,只要我们主动一些,往往会出现新的局面。

请结合你的生活体验,以“主动”为题,写一篇不少于800字的文章。

要求:①角度自选;②立意自定;③除诗歌外,文体不限。