四川省仁寿二中2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 四川省仁寿二中2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 397.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-10-21 11:01:41 | ||

图片预览

文档简介

仁寿第二中学2020级高一第一次质量检测

历史试题

总分:100分 考试时间:90分钟

一、单项选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题的4个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.《三字经》写到:“周武王,始诛纣,八百载,最长久。”这里强调的是( )

A.商纣不得人心而武王以德定天下 B.周政治文化的稳定性和延续性

C.周的历史长久是因为实行推恩令 D.武王在西周建立过程中的功勋

2.在我国古代传统家族观念中,有“长兄如父”“无父从兄”“幼子不如长孙”的说法,这反映了中国古代( )

A.家族社会和睦 B.贵族王位世袭 C.宗法观念浓厚 D.分封等级森严

3.据《史记·西南夷列传》记载,“滇王与汉使者言曰:‘汉孰与我大?’及夜郎侯亦然。以道不通,故各以为一州主,不知汉广大。后人形容此事为‘夜郎自大’。”滇王和夜郎侯所统治地区开始进入中原统一政权版图是在( )

A.商朝????B汉? ?C.秦朝???D.明朝

4.汉武帝时代是古代中国具有重要意义的历史时期。下列项中属于汉武帝推行的措施有①颁“挟书律”??②置刺史? ?③建“中朝”? ?④设司隶校尉 ( )

A.①③????B.②④???C.①②④????D.②③④

5.有学者认为“唐朝有一种制度给社会带来了革新气象和创造精神,体现了相对的公平性,激发社会活力,一定程度上避免了阶级固化,促进阶层向上流动”。该学者指的是( )

A.完善三省六部制 B.设置军机处 C.首创郡县制 D.完善科举制

6.在元朝的某疆域示意图中,有一片区域标示为“宣政院辖地”,这片区域涉及今天的( )

A.西藏、四川、新疆???????B.西藏、四川、青海

C.新疆、青海、甘肃???????D.西藏、甘肃、蒙古

7.唐初以三省长官为宰相。高宗时,打破宰相任用资历限制,允许三省中四品以下官员以“同中书门下平章事”名义行宰相权,参预朝政。其目的是( )

A.分割相权,加强君主专制 B.重用人才,推行科举取士

C.分工协作,提高行政效率 D.缓和矛盾,抑制朋党之争

8.秦朝的“三公九卿”中,奉常掌宗庙礼仪,郎中令掌宫殿警卫,少府负责皇家财政及官府手工业,宗正负责皇室宗族事务等。这反映了古代中国政体的本质是()

A.职分细化,各负其责 B.选贤举能,唯才是用

C.家国同治,皇权至上 D.官员众多,政务繁杂

9.针对“玄武门之变”这一史实,《旧唐书·高祖本纪》中写道:六月庚申,秦王以皇太子建成与齐王元吉同谋害己,率兵诛之。而《新唐书·高祖本纪》中则写道:庚申,秦王世民杀皇太子建成、齐王元吉。两种不同的叙述反映了( )

A.文献记录能够还原全部历史真相 B.文字史料带有一定的主观因素

C.历史事实是由历史叙述呈现的 D.历史真相因年代久远而模糊不滴

10.从秦至清的两千多年中,许多皇帝或由于年幼庸弱,或由于当时形势和力量对比的变化,因而受制于母后、外戚、宦官、权臣、地方割据势力等,导致权利的萎缩或丧失,这种现象实质上是( )

A. 君权至上的后果 B. 中央集权体制遭到破坏

C. 君主专制被颠覆 D. 君主权力受到完全制约

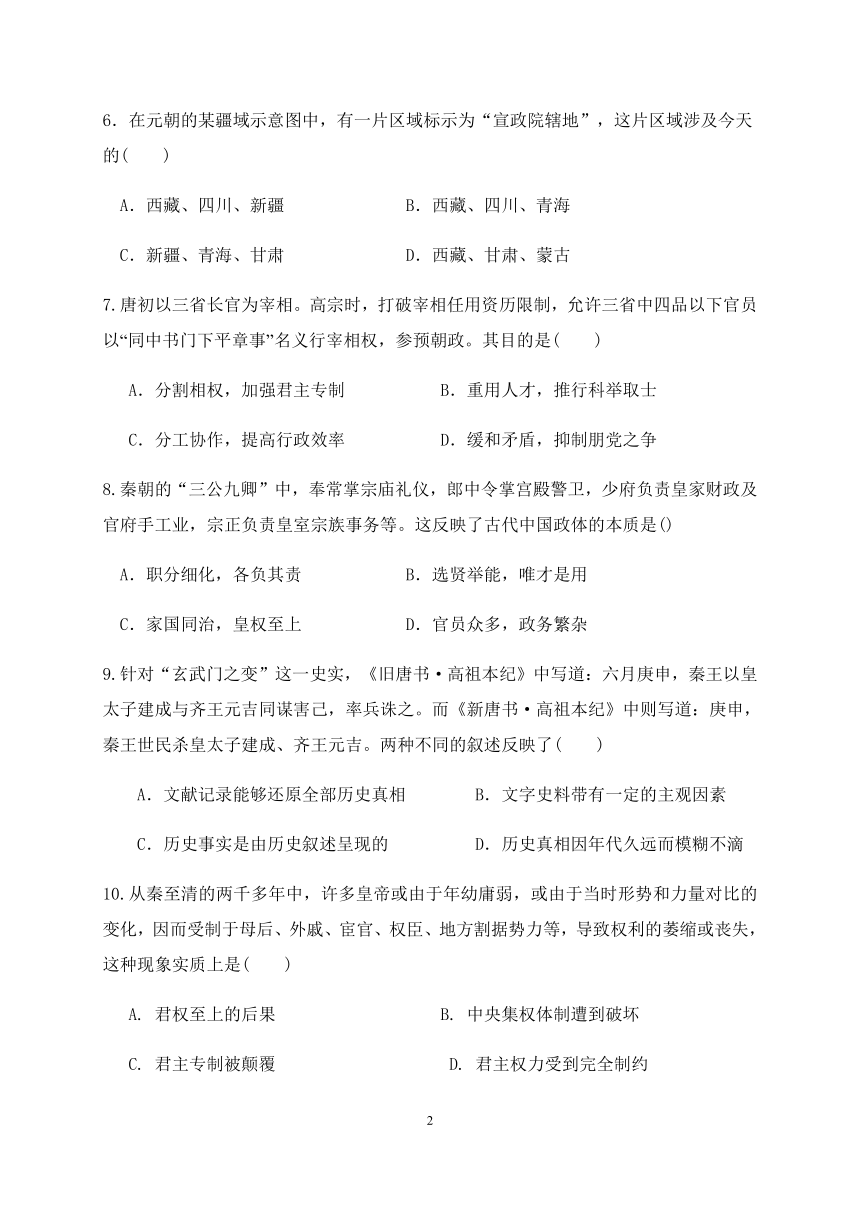

11.以下四图反映的中国古代地方行政区划演变总的趋势是( )

③

④

②

①

A.皇权不断加强,相权不断削弱 B.选官标准由重家世品行到重才能

C.中央对地方控制的逐渐加强 D.中央的中枢权力体系日趋完备

12. 若要对北方突厥政权兴兵讨伐,唐朝中央机构从议事到实施的完整过程应是( )

A.尚书省→中书省→门下省→兵部 B.中书省→门下省→尚书省→吏部

C.中书省→门下省→尚书省→兵部 D.门下省→中书省→尚书省→吏部

13.关于秦朝设郡的数目,学术界有不同的看法。下列史料中,对考证秦朝设郡数目最有说服力的是( )

A.《春秋》的记载 B.民间的传说 C.史学家的论述 D.当时秦简的记述

14.某学者指出,秦代的郡县制构成了“官僚政治取代贵族政治的重要标志”。他得出这一结论,主要是基于秦代( )

A.官僚的选拔方式 B.皇权的至高无上 C.三公九卿各司其职 D.疆域规模的扩大

汉武帝为解决王国问题,规定“诸侯王死后,由嫡长子继承王位,其他子弟分割王国部分土地为列侯,列侯归郡统辖”,而采取的重大措施是( )

A.实行郡国并行制 B.平定“七国之乱” C.颁布“推恩令” D.设置节度使

16. 秦始皇陵及兵马俑被誉为“世界第八大奇迹”,秦朝能够倾尽国家之力完成这一浩大工程的制度保证是( )

A.分封制的发展 B.军事实力的强大C.小农经济的发展 D.中央集权制的建立

17. 史学家陈旭麓指出:“这场战争,自西方人1514年到中国起,是他们积325年窥探之后的一逞。对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻了中世纪古老的社会在炮口逼迫下走入近代的最初一步。”这场战争是指( )

A.鸦片战争 B.太平天国运动 C.甲午战争 D.义和团运动

18. 近代一位诗人曾言:“和议知非策,瀛东弃可伤。坠天忧不细,筹海患难防。”又言:“初传烽火照辽阳,忽见干戈满故乡。”这首诗反映的是( )

A.鸦片战争??B.第二次鸦片战争 C.甲午中日战争??D.八国联军侵华战争

19.有学者在1937年8月上海刊物《呐喊》上发文指出:“我相信中国文化界的优秀分子以前没有一个不是憎恶战争的,但是现在却没有一个不是讴歌抗战的。”下列各项与作者发此感言直接相关的是( )

A.八国联军发动侵华战争 B.武昌起义取得成功

C.日本制造了九一八事变 D.抗日战争全面爆发

20.第二次鸦片战争后,部分官员认为中外冲突的根源在于外国人的嗜利。因此,可以全免关税,让列强放弃公使驻京、赔偿军费、长江通商等条款。这表明,当时清政府部分官员( )

A.华夷观念正在转变 B.缺乏近代国家主权意识

C.已具有国际法意识 D.主张自由贸易以求自强

21.著名史学家陈旭麓先生认为 1840 年以来,中国因外患而遭受的每一次失败都产生过体现 警悟的先觉者。但他们的周围和身后没有社会意义的群体,他们走得越远越孤独。但战争 大败,“成中国之巨祸”,它促成了中国民族认识的变,中国的民族具有群体意义的觉醒 也因此而开始。“这里的“战争“指的应是( )

A.第二次鸦片战争 B.甲午中日战争 C.八国联军侵华战争 D.第一次世界大战

22. 据抗战胜利后不完全调查,1937年日本占领南京后抢走的有器具30.9万件,衣服540余万件,金银首饰14 200两,珍贵书籍14.86万册,古字画28 400件,古玩7300余件,牲畜6 200头,粮食1 200万担,其他诸如工厂设备、原料、车辆、铁器和破坏的房屋商店尚未统计。这种野蛮的经济掠夺的最主要、最直接的目的是( )

A.积累资本主义发展的资金 B.实现中日经济提携

C.转嫁三十年代大危机 D.满足战争需要,以战养战

23. 中国近代史上,面对列强侵略,爱国军民不屈不挠、顽强抗争。下列人物组合与方框中材料描述顺序完全吻合的是( )

A.林则徐、安德馨、邓世昌、彭德怀 B.徐骧、蔡廷锴、邓世昌、彭德怀

C.刘永福、谢晋元、邓世昌、聂荣臻 D.徐骧、谢晋元、左宝贵、彭德怀

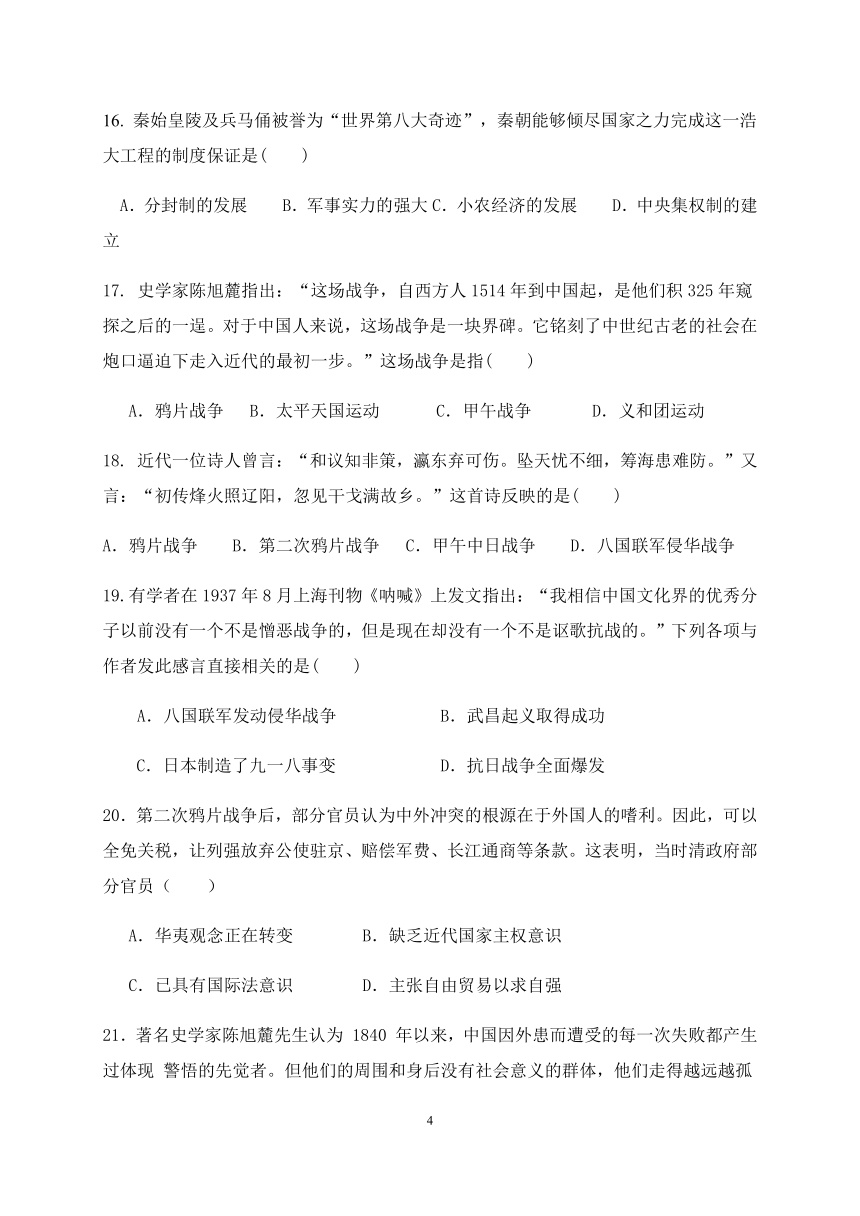

24.下图历史事件集中反映的时期是( )

甲午战争时期 B.辛亥革命时期 C.抗日战争时期 D.解放战争时期

25. 假设甲、乙、丙、丁四位同学回到商周时代.请判断哪位同学被封为诸侯王的可能性最小(?? )

A.甲同学成为商朝末年的贵族,带兵抵抗周部落进攻

B.乙同学做了商朝末年的平民,才能、人品俱佳

C.丙同学带兵攻打商纣王,立下汗马功劳

D.丁同学成了西周王族成员,整日无所事事

26.1937年,日本侵略军攻陷国民政府所在地,在那里屠杀中国同胞30万人以上,而现在却被日本右翼势力称之为“二十世纪最大谎言”的事件是( )

A.济南惨案 B.皇姑屯事件 C.卢沟桥事变 D.南京大屠杀

27.原国民政府战区司令长官薛岳的秘书在回忆录中写道:民国二十九年,住在延安窑洞里的毛泽东、朱德,最让人佩服之处,是他们的政治远见,他们知道在需要的时候打一场合适的仗,依我看,这一仗的政治意义远远大于它的军事意义。“这一仗”( )

A.坚定了全民族抗战的信心 B.推动了抗战进入相持阶段

C.取得了正面战场的最大胜利 D.粉碎了日军速亡中国的企图

28.下列中共在民主革命时期召开的会议对应错误的是( )

A.瓦窑堡会议——确定了建立抗日民族统一战线的方针

B.遵义会议——中共从幼稚走向成熟的标志

C.中共七大——事实上确立了以邓小平为核心的党中央的正确领导

D.洛川会议——制定了全面抗战路线

29.1940 年 3 月,中共中央发出党内指示,规定在根据地政权的人员分配上,“共产党员占 三分之一,非党的左派进步分子占三分之一,不左不右的中间派占三分之一”。当时这一 规定旨在( )

A.动员一切力量反蒋抗日 B.削弱国民党在敌后的实力

C.加强各阶层的抗日联合 D.铲除根据地的不稳定因素

30. 美国学者费正清指出:“由于日本侵略以及其他国家的卷入,中国从一个软弱的战争牺牲者转化为一个世界大国,一个确立稳定和平局面的伙伴。”对此理解最准确的是( )

A.抗日战争提高了中国的国际地位 B.抗日战争促成了中国国内永久和平

C.中国成为世界大国是一个偶然事件 D.日本侵华有利于中国成为世界大国

二、非选择题(本大题共40分,第31题14分,第32题14分,第33题12分。)

31.地方行政制度作为中国古代政治文明的重要组成部分,伴随着历史发展而不断变革完善。阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一:后世对秦始皇的这一做法,大多盛赞不已……虽然秦代……仅仅持续了二世……但秦代所形成的专制主义中央集权国家,及其所确定的以郡县制为表现形式的行政区划,却……为后世历代所遵奉(西汉初年)刘邦采用的是……混合体。

——李晓杰《体国经野:历史行政区划》

材料二:从秦到清,地方行政制度的形态有过纷纭繁复的变化……这种因时而异的变化只是为了更好地发挥这一集权的功能罢了。因此尽管从表面上看,历代行政区域……废置纷繁,分合靡定,但无非皆就前代之制度沿革益损,而无根本性质的变动。

——周振鹤《中国地方行政制度史》

请回答:

据材料一,后世对秦始皇在地方行政制度方面的哪一做法“盛赞不已”?(2分) 概括这一做法的影响。(4分)结合所学知识,指出汉初刘邦采用的“混合体”是什么?(2分)

根据所学知识,指出唐朝和元朝在地方分别实行什么制度?(4分);根据材料二,你如何理解从秦朝到清朝地方行政制度“无根本性质的变动”?(2分)

32.近代以来日本与中国的关系变化反映了中国的沉浮兴衰。阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一 (甲午战争后)日本政府提交的和平条款汇聚了国内不同集团的各种要求。陆军坚持割占辽东半岛……海军希望取得台湾……财界要求中方赔偿白银2亿两……日本政府将这些观点综合为一个十条和谈方案,而把重点放在赔款、割地、朝鲜的独立,以及商业与航海方面的特权上。 ——徐中约《中国近代史:1600—2000中国的奋斗》

材料二 卅万亡灵,饮恨江城。……兄弟同心,共御外侮。捐躯洒血,浩气干云。尽扫狼烟,重振乾坤。……永矢弗谖,祈愿和平。中华圆梦,民族复兴。

——南京大屠杀死难者国家公祭铭文(节选)

材料三 抗战是中华民族复兴的转折点。从宏观的视角看,它是一场全面的民族解放战争,中国不仅打败了日本,消除了亡国的危险,还从盟国那里挣脱了不平等枷锁,在国家主权的收复与巩固方面大有进展,获得了平等地位。抗日战争中,中国还积极参与国际事务…中国的国际地位可以说经历了一个不断提升的三级跳……在旧的国际体系解体之后,中国积极参与了新的国际体系的创造,并由此而在国际事务中担当重要角色。

——摘编自王建朗《抗日战争与中国国际地位的变迁》

根据材料一并结合所学知识,说明这一时期列强侵略中国的方式的变化。(2分)列举1840年到1900年间中国军民反抗外来侵略斗争的事迹两例。(4分)

材料二中“兄弟同心,共御外侮”说明抗战胜利的根本保证是什么?(2分)

根据材料三并结合所学知识,说明这场战争对中国产生的影响。(6分)

33.阅读材料,完成下列要求(12分)

(小论文是近几年高考历史的新题型,也是高考试验田,以下是解题方法,可以跳过,直接做题)

原则:出题者是上帝,随机应变,给什么类型就写什么类型的小论文;史论结合即突出重大历史事件

具体方法:第一步,先拟定标题(用陈述句表述),标题一定要切合所给材料意思,以最佳观点为主。

方法:把两个名词形成一种因果关系,主要是三种,第一种:突出原因:XXXX受XXXX的影响,XXXX与XXX相联系,xx适应xx的需要;第二种,突出作用:XXXX促进了XXXX的发展,XXXX有利于XXXX的发展。第三种,突出特点:XXXX具有鲜明的时代特征或XX特点,等(此方法大部分适用于自拟标题类型的小论文)

第二步阐述,先简短把自己的观点和材料中的意思结合起来,一段话完成 (总)

第三步(最关键):开始具体陈述自己的观点,结合所学知识,进行史论结合或中外结合。此部分是得分的关键。模式一般是将某个历史事件的原因、经过、影响、特点等阐释完整,就构成一个史论;或者将同时期的中外历史事件有机的比较,也可以将一个专题模块有序的阐释下去,从而形成比较长段的史论结合。史论结合一般要求有两个或以上的史实即重大历史事件作为论证的依据(禁止使用序号) (分)

第四步,综上所述,简单阐明自己的观点,再强调下作用。如果觉得材料观点片面,,可以增加不同看法,一笔带过 (总)

以下是题目:

材料一 “政治制度是现实的。每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。任何制度,段无二三十年而不变的,更五二三百年而不变的。但无论如何变,一项制度背后的本原精神所在,即此制度之用意的主要处,仍可不变......”

——摘自钱穆《中国历代政治得失》

材料二 中国古代中枢行政机构的演变示意图

根据两则材料,结合中国古代史的具体史实,自拟标题,写一篇小论文加以论述。(要求:观点明确,阐述史论结合,思维清晰,格式正确)

观点:

阐述:

综上所述:

高一历史月考答案

1——5 BCCDD 6—10 BACBA 11—15 CCDAC

16—20 DACDB 21—25 BDBCB 26—30DACCA

31.郡县制(2分) 。

影响:①是中央集权制形成过程中的重要环节(实现了对地方直接有效的控制,加强了中央集权);

②标志着官僚政治取代贵族政治

③巩固了“大一统”政体(有利于国家的统一和社会稳定);(任意两点4分)

汉初:郡国并行制(2分)

唐:节度使制度 元朝:行省制度 (4分)

本质:都是为了加强中央集权(加强对地方控制)(2分)

32.(1)变化:由商品输出变为资本输出为主(2分)

事例:三元里人民抗英;左宗棠收复新疆;邓世昌黄海大战等 (任意两个4分)

(2)根本保证:以国共合作为基础的抗日民族统一战线形成(或者全民族抗战)2分

影响:

国内:①抗日战争是中国近代史上最伟大的维护国家主权的斗争,中国人民反对帝国主义侵略第一次取得了完全胜利。

②中华民族洗雪了鸦片战争以来民族的耻辱,捍卫了民族尊严,并为民主革命在全国的胜利奠定了基础。

国际:①中国的抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分,中国人民为世界反法西斯战争的胜利做出了巨大贡献。

②推动了世界民族解放运动的发展,提高了中国的国际地位。(任意3点6分)

32.(12分)

观点:政治制度应该随着时代变化而不断调整;政治制度变化具有鲜明的时代特征;古代政治制度演变但本原精神不变;地方行政制度演变体现中央集权不断加强;中国古代选官制度随着时代变化不断完善

阐述:秦朝开始开创了一整套专制主义中央集权制,在地方实行郡县制,加强了中央集权。汉初,吸取秦灭亡教训实行郡国并行制,其本质也是为了巩固统治的需要,随着时代发展,王国问题出现,汉武帝适时调整实行推恩令,解决了王国问题。宋代吸取唐末割据教训,在地方重文轻武,强干弱枝分化事权,有效了加强了中央集权;元朝针对版图辽阔,地方行政效率低下等问题,实行行省制,巩固了多民族国家统一

综上所述,古代政治制度的变化总是随着时代的变化而调整,这样适应了经济社会发展的需要,稳定了社会秩序,加强了中央集权,巩固了多民族国家的统一

也可以说,中国古代地方行政制度演变,总是围绕加强中央集权这一核心目的展开,体现了政治演变,但本原精神不变。

给分标准:观点言之有理且符合材料要求,给3分

阐述,只要出现2个重大历史事件或者名词即可给6分,逻辑思维严密给2分。综上所述给1分

本题最低分4到6分起分,鼓励学生写出重大历史事件

历史试题

总分:100分 考试时间:90分钟

一、单项选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题的4个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.《三字经》写到:“周武王,始诛纣,八百载,最长久。”这里强调的是( )

A.商纣不得人心而武王以德定天下 B.周政治文化的稳定性和延续性

C.周的历史长久是因为实行推恩令 D.武王在西周建立过程中的功勋

2.在我国古代传统家族观念中,有“长兄如父”“无父从兄”“幼子不如长孙”的说法,这反映了中国古代( )

A.家族社会和睦 B.贵族王位世袭 C.宗法观念浓厚 D.分封等级森严

3.据《史记·西南夷列传》记载,“滇王与汉使者言曰:‘汉孰与我大?’及夜郎侯亦然。以道不通,故各以为一州主,不知汉广大。后人形容此事为‘夜郎自大’。”滇王和夜郎侯所统治地区开始进入中原统一政权版图是在( )

A.商朝????B汉? ?C.秦朝???D.明朝

4.汉武帝时代是古代中国具有重要意义的历史时期。下列项中属于汉武帝推行的措施有①颁“挟书律”??②置刺史? ?③建“中朝”? ?④设司隶校尉 ( )

A.①③????B.②④???C.①②④????D.②③④

5.有学者认为“唐朝有一种制度给社会带来了革新气象和创造精神,体现了相对的公平性,激发社会活力,一定程度上避免了阶级固化,促进阶层向上流动”。该学者指的是( )

A.完善三省六部制 B.设置军机处 C.首创郡县制 D.完善科举制

6.在元朝的某疆域示意图中,有一片区域标示为“宣政院辖地”,这片区域涉及今天的( )

A.西藏、四川、新疆???????B.西藏、四川、青海

C.新疆、青海、甘肃???????D.西藏、甘肃、蒙古

7.唐初以三省长官为宰相。高宗时,打破宰相任用资历限制,允许三省中四品以下官员以“同中书门下平章事”名义行宰相权,参预朝政。其目的是( )

A.分割相权,加强君主专制 B.重用人才,推行科举取士

C.分工协作,提高行政效率 D.缓和矛盾,抑制朋党之争

8.秦朝的“三公九卿”中,奉常掌宗庙礼仪,郎中令掌宫殿警卫,少府负责皇家财政及官府手工业,宗正负责皇室宗族事务等。这反映了古代中国政体的本质是()

A.职分细化,各负其责 B.选贤举能,唯才是用

C.家国同治,皇权至上 D.官员众多,政务繁杂

9.针对“玄武门之变”这一史实,《旧唐书·高祖本纪》中写道:六月庚申,秦王以皇太子建成与齐王元吉同谋害己,率兵诛之。而《新唐书·高祖本纪》中则写道:庚申,秦王世民杀皇太子建成、齐王元吉。两种不同的叙述反映了( )

A.文献记录能够还原全部历史真相 B.文字史料带有一定的主观因素

C.历史事实是由历史叙述呈现的 D.历史真相因年代久远而模糊不滴

10.从秦至清的两千多年中,许多皇帝或由于年幼庸弱,或由于当时形势和力量对比的变化,因而受制于母后、外戚、宦官、权臣、地方割据势力等,导致权利的萎缩或丧失,这种现象实质上是( )

A. 君权至上的后果 B. 中央集权体制遭到破坏

C. 君主专制被颠覆 D. 君主权力受到完全制约

11.以下四图反映的中国古代地方行政区划演变总的趋势是( )

③

④

②

①

A.皇权不断加强,相权不断削弱 B.选官标准由重家世品行到重才能

C.中央对地方控制的逐渐加强 D.中央的中枢权力体系日趋完备

12. 若要对北方突厥政权兴兵讨伐,唐朝中央机构从议事到实施的完整过程应是( )

A.尚书省→中书省→门下省→兵部 B.中书省→门下省→尚书省→吏部

C.中书省→门下省→尚书省→兵部 D.门下省→中书省→尚书省→吏部

13.关于秦朝设郡的数目,学术界有不同的看法。下列史料中,对考证秦朝设郡数目最有说服力的是( )

A.《春秋》的记载 B.民间的传说 C.史学家的论述 D.当时秦简的记述

14.某学者指出,秦代的郡县制构成了“官僚政治取代贵族政治的重要标志”。他得出这一结论,主要是基于秦代( )

A.官僚的选拔方式 B.皇权的至高无上 C.三公九卿各司其职 D.疆域规模的扩大

汉武帝为解决王国问题,规定“诸侯王死后,由嫡长子继承王位,其他子弟分割王国部分土地为列侯,列侯归郡统辖”,而采取的重大措施是( )

A.实行郡国并行制 B.平定“七国之乱” C.颁布“推恩令” D.设置节度使

16. 秦始皇陵及兵马俑被誉为“世界第八大奇迹”,秦朝能够倾尽国家之力完成这一浩大工程的制度保证是( )

A.分封制的发展 B.军事实力的强大C.小农经济的发展 D.中央集权制的建立

17. 史学家陈旭麓指出:“这场战争,自西方人1514年到中国起,是他们积325年窥探之后的一逞。对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻了中世纪古老的社会在炮口逼迫下走入近代的最初一步。”这场战争是指( )

A.鸦片战争 B.太平天国运动 C.甲午战争 D.义和团运动

18. 近代一位诗人曾言:“和议知非策,瀛东弃可伤。坠天忧不细,筹海患难防。”又言:“初传烽火照辽阳,忽见干戈满故乡。”这首诗反映的是( )

A.鸦片战争??B.第二次鸦片战争 C.甲午中日战争??D.八国联军侵华战争

19.有学者在1937年8月上海刊物《呐喊》上发文指出:“我相信中国文化界的优秀分子以前没有一个不是憎恶战争的,但是现在却没有一个不是讴歌抗战的。”下列各项与作者发此感言直接相关的是( )

A.八国联军发动侵华战争 B.武昌起义取得成功

C.日本制造了九一八事变 D.抗日战争全面爆发

20.第二次鸦片战争后,部分官员认为中外冲突的根源在于外国人的嗜利。因此,可以全免关税,让列强放弃公使驻京、赔偿军费、长江通商等条款。这表明,当时清政府部分官员( )

A.华夷观念正在转变 B.缺乏近代国家主权意识

C.已具有国际法意识 D.主张自由贸易以求自强

21.著名史学家陈旭麓先生认为 1840 年以来,中国因外患而遭受的每一次失败都产生过体现 警悟的先觉者。但他们的周围和身后没有社会意义的群体,他们走得越远越孤独。但战争 大败,“成中国之巨祸”,它促成了中国民族认识的变,中国的民族具有群体意义的觉醒 也因此而开始。“这里的“战争“指的应是( )

A.第二次鸦片战争 B.甲午中日战争 C.八国联军侵华战争 D.第一次世界大战

22. 据抗战胜利后不完全调查,1937年日本占领南京后抢走的有器具30.9万件,衣服540余万件,金银首饰14 200两,珍贵书籍14.86万册,古字画28 400件,古玩7300余件,牲畜6 200头,粮食1 200万担,其他诸如工厂设备、原料、车辆、铁器和破坏的房屋商店尚未统计。这种野蛮的经济掠夺的最主要、最直接的目的是( )

A.积累资本主义发展的资金 B.实现中日经济提携

C.转嫁三十年代大危机 D.满足战争需要,以战养战

23. 中国近代史上,面对列强侵略,爱国军民不屈不挠、顽强抗争。下列人物组合与方框中材料描述顺序完全吻合的是( )

A.林则徐、安德馨、邓世昌、彭德怀 B.徐骧、蔡廷锴、邓世昌、彭德怀

C.刘永福、谢晋元、邓世昌、聂荣臻 D.徐骧、谢晋元、左宝贵、彭德怀

24.下图历史事件集中反映的时期是( )

甲午战争时期 B.辛亥革命时期 C.抗日战争时期 D.解放战争时期

25. 假设甲、乙、丙、丁四位同学回到商周时代.请判断哪位同学被封为诸侯王的可能性最小(?? )

A.甲同学成为商朝末年的贵族,带兵抵抗周部落进攻

B.乙同学做了商朝末年的平民,才能、人品俱佳

C.丙同学带兵攻打商纣王,立下汗马功劳

D.丁同学成了西周王族成员,整日无所事事

26.1937年,日本侵略军攻陷国民政府所在地,在那里屠杀中国同胞30万人以上,而现在却被日本右翼势力称之为“二十世纪最大谎言”的事件是( )

A.济南惨案 B.皇姑屯事件 C.卢沟桥事变 D.南京大屠杀

27.原国民政府战区司令长官薛岳的秘书在回忆录中写道:民国二十九年,住在延安窑洞里的毛泽东、朱德,最让人佩服之处,是他们的政治远见,他们知道在需要的时候打一场合适的仗,依我看,这一仗的政治意义远远大于它的军事意义。“这一仗”( )

A.坚定了全民族抗战的信心 B.推动了抗战进入相持阶段

C.取得了正面战场的最大胜利 D.粉碎了日军速亡中国的企图

28.下列中共在民主革命时期召开的会议对应错误的是( )

A.瓦窑堡会议——确定了建立抗日民族统一战线的方针

B.遵义会议——中共从幼稚走向成熟的标志

C.中共七大——事实上确立了以邓小平为核心的党中央的正确领导

D.洛川会议——制定了全面抗战路线

29.1940 年 3 月,中共中央发出党内指示,规定在根据地政权的人员分配上,“共产党员占 三分之一,非党的左派进步分子占三分之一,不左不右的中间派占三分之一”。当时这一 规定旨在( )

A.动员一切力量反蒋抗日 B.削弱国民党在敌后的实力

C.加强各阶层的抗日联合 D.铲除根据地的不稳定因素

30. 美国学者费正清指出:“由于日本侵略以及其他国家的卷入,中国从一个软弱的战争牺牲者转化为一个世界大国,一个确立稳定和平局面的伙伴。”对此理解最准确的是( )

A.抗日战争提高了中国的国际地位 B.抗日战争促成了中国国内永久和平

C.中国成为世界大国是一个偶然事件 D.日本侵华有利于中国成为世界大国

二、非选择题(本大题共40分,第31题14分,第32题14分,第33题12分。)

31.地方行政制度作为中国古代政治文明的重要组成部分,伴随着历史发展而不断变革完善。阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一:后世对秦始皇的这一做法,大多盛赞不已……虽然秦代……仅仅持续了二世……但秦代所形成的专制主义中央集权国家,及其所确定的以郡县制为表现形式的行政区划,却……为后世历代所遵奉(西汉初年)刘邦采用的是……混合体。

——李晓杰《体国经野:历史行政区划》

材料二:从秦到清,地方行政制度的形态有过纷纭繁复的变化……这种因时而异的变化只是为了更好地发挥这一集权的功能罢了。因此尽管从表面上看,历代行政区域……废置纷繁,分合靡定,但无非皆就前代之制度沿革益损,而无根本性质的变动。

——周振鹤《中国地方行政制度史》

请回答:

据材料一,后世对秦始皇在地方行政制度方面的哪一做法“盛赞不已”?(2分) 概括这一做法的影响。(4分)结合所学知识,指出汉初刘邦采用的“混合体”是什么?(2分)

根据所学知识,指出唐朝和元朝在地方分别实行什么制度?(4分);根据材料二,你如何理解从秦朝到清朝地方行政制度“无根本性质的变动”?(2分)

32.近代以来日本与中国的关系变化反映了中国的沉浮兴衰。阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一 (甲午战争后)日本政府提交的和平条款汇聚了国内不同集团的各种要求。陆军坚持割占辽东半岛……海军希望取得台湾……财界要求中方赔偿白银2亿两……日本政府将这些观点综合为一个十条和谈方案,而把重点放在赔款、割地、朝鲜的独立,以及商业与航海方面的特权上。 ——徐中约《中国近代史:1600—2000中国的奋斗》

材料二 卅万亡灵,饮恨江城。……兄弟同心,共御外侮。捐躯洒血,浩气干云。尽扫狼烟,重振乾坤。……永矢弗谖,祈愿和平。中华圆梦,民族复兴。

——南京大屠杀死难者国家公祭铭文(节选)

材料三 抗战是中华民族复兴的转折点。从宏观的视角看,它是一场全面的民族解放战争,中国不仅打败了日本,消除了亡国的危险,还从盟国那里挣脱了不平等枷锁,在国家主权的收复与巩固方面大有进展,获得了平等地位。抗日战争中,中国还积极参与国际事务…中国的国际地位可以说经历了一个不断提升的三级跳……在旧的国际体系解体之后,中国积极参与了新的国际体系的创造,并由此而在国际事务中担当重要角色。

——摘编自王建朗《抗日战争与中国国际地位的变迁》

根据材料一并结合所学知识,说明这一时期列强侵略中国的方式的变化。(2分)列举1840年到1900年间中国军民反抗外来侵略斗争的事迹两例。(4分)

材料二中“兄弟同心,共御外侮”说明抗战胜利的根本保证是什么?(2分)

根据材料三并结合所学知识,说明这场战争对中国产生的影响。(6分)

33.阅读材料,完成下列要求(12分)

(小论文是近几年高考历史的新题型,也是高考试验田,以下是解题方法,可以跳过,直接做题)

原则:出题者是上帝,随机应变,给什么类型就写什么类型的小论文;史论结合即突出重大历史事件

具体方法:第一步,先拟定标题(用陈述句表述),标题一定要切合所给材料意思,以最佳观点为主。

方法:把两个名词形成一种因果关系,主要是三种,第一种:突出原因:XXXX受XXXX的影响,XXXX与XXX相联系,xx适应xx的需要;第二种,突出作用:XXXX促进了XXXX的发展,XXXX有利于XXXX的发展。第三种,突出特点:XXXX具有鲜明的时代特征或XX特点,等(此方法大部分适用于自拟标题类型的小论文)

第二步阐述,先简短把自己的观点和材料中的意思结合起来,一段话完成 (总)

第三步(最关键):开始具体陈述自己的观点,结合所学知识,进行史论结合或中外结合。此部分是得分的关键。模式一般是将某个历史事件的原因、经过、影响、特点等阐释完整,就构成一个史论;或者将同时期的中外历史事件有机的比较,也可以将一个专题模块有序的阐释下去,从而形成比较长段的史论结合。史论结合一般要求有两个或以上的史实即重大历史事件作为论证的依据(禁止使用序号) (分)

第四步,综上所述,简单阐明自己的观点,再强调下作用。如果觉得材料观点片面,,可以增加不同看法,一笔带过 (总)

以下是题目:

材料一 “政治制度是现实的。每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。任何制度,段无二三十年而不变的,更五二三百年而不变的。但无论如何变,一项制度背后的本原精神所在,即此制度之用意的主要处,仍可不变......”

——摘自钱穆《中国历代政治得失》

材料二 中国古代中枢行政机构的演变示意图

根据两则材料,结合中国古代史的具体史实,自拟标题,写一篇小论文加以论述。(要求:观点明确,阐述史论结合,思维清晰,格式正确)

观点:

阐述:

综上所述:

高一历史月考答案

1——5 BCCDD 6—10 BACBA 11—15 CCDAC

16—20 DACDB 21—25 BDBCB 26—30DACCA

31.郡县制(2分) 。

影响:①是中央集权制形成过程中的重要环节(实现了对地方直接有效的控制,加强了中央集权);

②标志着官僚政治取代贵族政治

③巩固了“大一统”政体(有利于国家的统一和社会稳定);(任意两点4分)

汉初:郡国并行制(2分)

唐:节度使制度 元朝:行省制度 (4分)

本质:都是为了加强中央集权(加强对地方控制)(2分)

32.(1)变化:由商品输出变为资本输出为主(2分)

事例:三元里人民抗英;左宗棠收复新疆;邓世昌黄海大战等 (任意两个4分)

(2)根本保证:以国共合作为基础的抗日民族统一战线形成(或者全民族抗战)2分

影响:

国内:①抗日战争是中国近代史上最伟大的维护国家主权的斗争,中国人民反对帝国主义侵略第一次取得了完全胜利。

②中华民族洗雪了鸦片战争以来民族的耻辱,捍卫了民族尊严,并为民主革命在全国的胜利奠定了基础。

国际:①中国的抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分,中国人民为世界反法西斯战争的胜利做出了巨大贡献。

②推动了世界民族解放运动的发展,提高了中国的国际地位。(任意3点6分)

32.(12分)

观点:政治制度应该随着时代变化而不断调整;政治制度变化具有鲜明的时代特征;古代政治制度演变但本原精神不变;地方行政制度演变体现中央集权不断加强;中国古代选官制度随着时代变化不断完善

阐述:秦朝开始开创了一整套专制主义中央集权制,在地方实行郡县制,加强了中央集权。汉初,吸取秦灭亡教训实行郡国并行制,其本质也是为了巩固统治的需要,随着时代发展,王国问题出现,汉武帝适时调整实行推恩令,解决了王国问题。宋代吸取唐末割据教训,在地方重文轻武,强干弱枝分化事权,有效了加强了中央集权;元朝针对版图辽阔,地方行政效率低下等问题,实行行省制,巩固了多民族国家统一

综上所述,古代政治制度的变化总是随着时代的变化而调整,这样适应了经济社会发展的需要,稳定了社会秩序,加强了中央集权,巩固了多民族国家的统一

也可以说,中国古代地方行政制度演变,总是围绕加强中央集权这一核心目的展开,体现了政治演变,但本原精神不变。

给分标准:观点言之有理且符合材料要求,给3分

阐述,只要出现2个重大历史事件或者名词即可给6分,逻辑思维严密给2分。综上所述给1分

本题最低分4到6分起分,鼓励学生写出重大历史事件

同课章节目录