【精品练习】中图版 地理必修1:第三章章末综合检测

文档属性

| 名称 | 【精品练习】中图版 地理必修1:第三章章末综合检测 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 424.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2011-10-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(时间:90分钟;满分:100分)

一、选择题(25×2分=50分)

1.关于自然地理环境各要素的正确叙述是( )

A.各自然要素是孤立存在的,它们之间互不影响

B.在四大圈层交界地带,物质渗透和运动的结果形成了生物

C.自然地理环境的组成要素有气候、水文、地貌、土壤

D.水文、生物、土壤、地貌等要素都在一定程度上受到气候的影响

解析:选D。各自然地理要素之间是相互影响、相互制约的关系,故A错;B选项对生物的形成的原因的表达是错误的;自然地理环境的组成要素有气候、水文、地貌、土壤和生物五大要素,故C错;地理环境的各个组成要素之间都在一定程度上受到气候的影响,故D项正确。

2.描述气候的主要指标是( )

A.天气和热量 B.降水和太阳辐射

C.大气环流和下垫面 D.气温和降水

解析:选D。气温和降水是气候的两大基本要素,太阳辐射、大气环流、下垫面都是影响气候的因素。

3.我国的黄土高原,由于植被破坏,形成千沟万壑的地表形态,反映了( )

①地理环境的差异性 ②地理环境的整体性 ③地理环境各要素的相互影响 ④地理环境的稳定性

A.①③ B.②④

C.②③ D.①④

解析:选C。题中黄土高原的实例充分体现了地理环境各要间是相互影响的,“牵一发而动全身”,这也正是其整体性的表现。

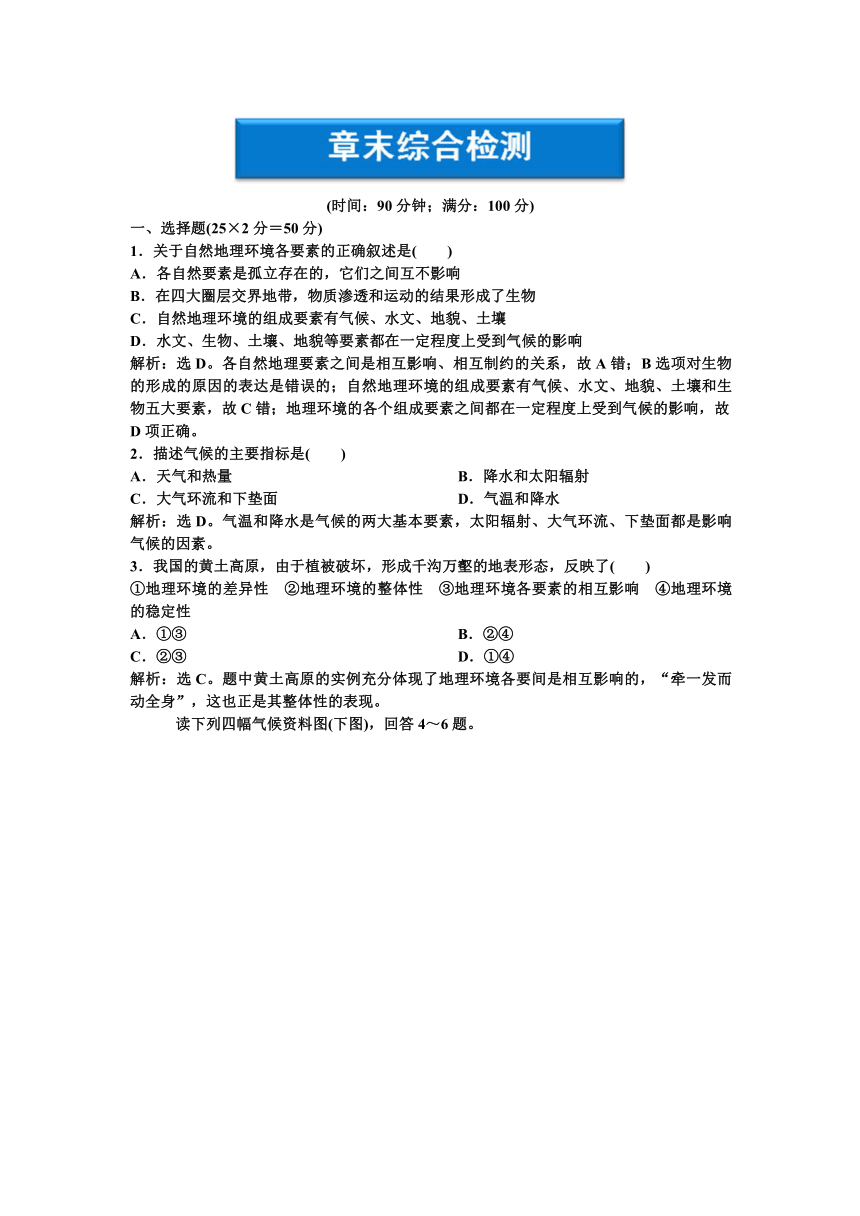

读下列四幅气候资料图(下图),回答4~6题。

4.关于图中四地气候特征的叙述,正确的是( )

A.大陆性气候特征最突出的是甲

B.海洋性气候特征最突出的是乙

C.年降水量最大的是丙

D.高温期与多雨期不一致的是丁

解析:选A。该题主要是考查学生的读图分析问题的能力。大陆性气候的主要特征是气温的年较差大,对比四幅图中的气温值,甲图的气温年较差最大,故A正确;海洋性气候的降水全年均匀,乙图中降水季节变化大,是典型的地中海气候,故B选项错误;比较四幅图中的降水量,可以发现降水量最大的是丁图,而非丙,故C错;丁图中高温期7月的降水量占全年降水量的1/3之多,属高温期与多雨期一致,故D错误。

5.下列关于四种气候类型分布的叙述,正确的是( )

①甲气候类型只出现在亚洲

②乙气候类型分布在除南极洲以外的所有大洲

③丙气候类型分布在南、北纬30°~40°的大陆西岸

④丁气候类型在南美洲分布最广

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

解析:选A。对四幅图分析可知,甲为温带季风气候,该气候类型只出现在亚洲,故①正确;乙为地中海气候,分布在除南极洲以外的所有大洲,故②正确;丙为亚热带季风气候,分布在南、北纬30°~40°的大陆东岸,而非西岸,故③错误;丁为热带季风气候,在南美洲没有分布,故④错误。

6.形成图中四种气候类型的主要因素有( )

①太阳辐射因素 ②大气环流因素 ③下垫面因素 ④人类活动因素

A.① B.①②

C.①②③ D.①②③④

解析:选C。四种气候类型的形成主要是太阳辐射因素、大气环流因素和下垫面因素的综合作用形成的,与人类活动的关系不大。

7.围湖造田,使湖泊面积缩小,蒸发量减小,导致局部地区降水量减少,这属于人类活动对气候影响中的( )

A.释放废热 B.改变大气成分

C.改变下垫面性质 D.以上三种途径都有

解析:选C。围湖造田是人类改造下垫面的活动。

8.下列几组地理现象排列顺序正确的是( )

A.气温日变化:敦煌>兰州>青岛>洛阳

B.年降水量:广州>南昌>西安>玉门

C.气温年变化:广州>兰州>成都>敦煌

D.地面反射率:沙土>草地>海洋>林地

解析:选B。本题考查气候特征与形成因素的分布特点。从东南沿海到西北内陆,我国气候的大陆性逐渐增强,按照不同地区的位置特点分析,选项A、C都是错误的,选项B是正确的。地表物质组成不同,对太阳辐射的反射率也不同。题目中四种地表状况的反射率排序应为:沙土>草地>林地>海洋,故选项D是错误的。

9.赤道地区常年太阳辐射强度大,但赤道地区的气温并没有持续升高,下列选项与这种现象有直接关系的是( )

A.太阳辐射 B.大气组成

C.下垫面状况 D.大气环流

解析:选D。大气环流把热量和水汽从一个地区输送到另一个地区,使高、低纬度间的热量得到交换,因此赤道地区的气温不会持续升高。

10.同处于南北纬30°~40°的两地,大陆东岸生长着亚热带常绿阔叶林,而大陆西岸却分布着亚热带常绿硬叶林,这主要是因为两地的( )

A.光热水数量不同 B.地形条件不同

C.土壤条件不同 D.水热组合不同

解析:选D。南北纬30°~40°大陆东岸是亚热带季风气候,夏季雨热同期,而同纬度的大陆西岸是地中海气候,夏季炎热干燥,冬季温和多雨,可见东岸和西岸两地的水热组合状况不同。

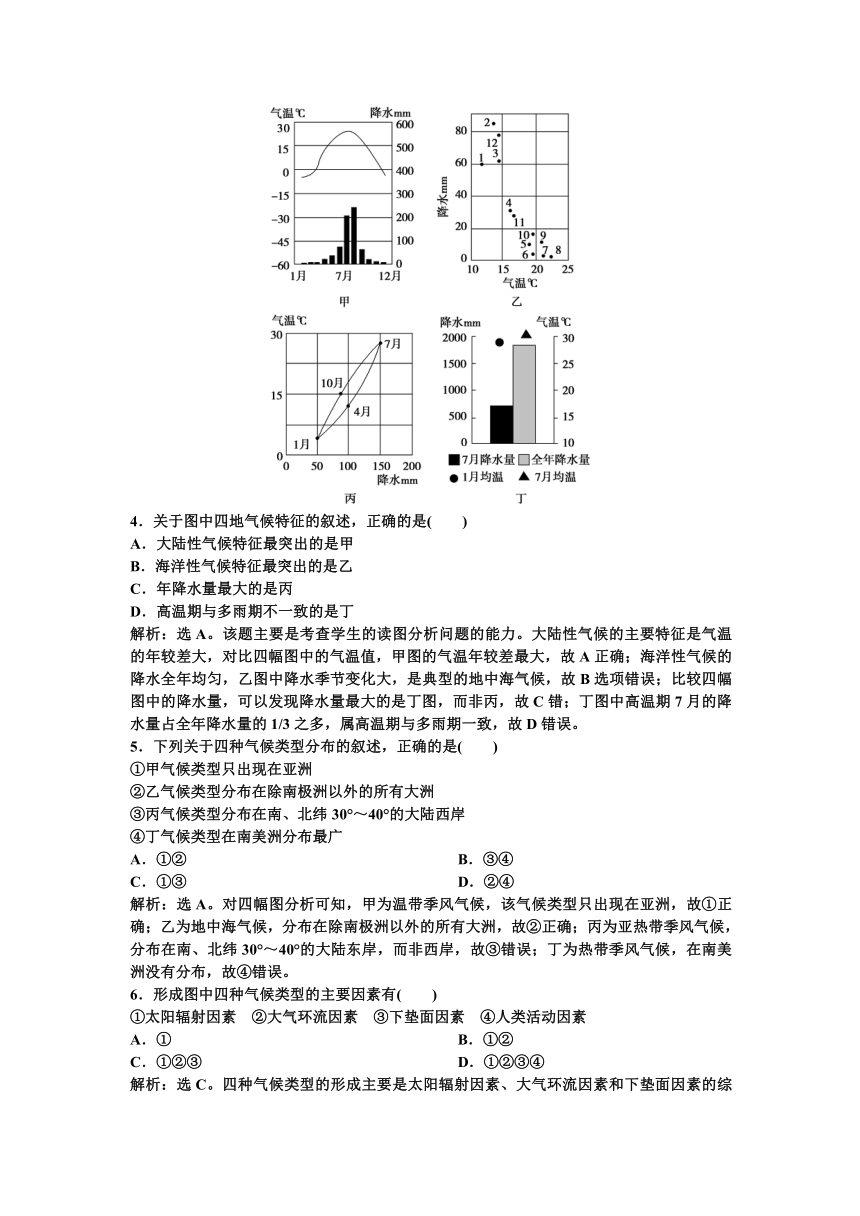

下图为某山峰植被垂直带谱,读图回答11~13题。

11.该山峰可能位于( )

A.阴山山脉 B.安第斯山脉南段

C.天山山脉 D.阿尔卑斯山脉

解析:选C。该山的基带为荒漠,说明位于我国西北地区,山地有牧场、针叶林和冰雪,说明山地很高,该山分南坡和北坡,证明山地为天山。

12.该山峰针叶林只分布在北坡的原因是北坡( )

A.热量高于南坡 B.降水多于南坡

C.光照多于南坡 D.海拔低于南坡

解析:选B。针叶林要求比较多的降水条件,天山的北坡冬季降雪较多,水分条件比南坡好。

13.关于该山峰雪线高低原因的叙述,正确的是( )

A.南坡气温高降水少雪线高

B.北坡气温高降水多雪线低

C.南坡气温低降水多雪线高

D.北坡气温低降水少雪线低

解析:选A。天山位于温带地区,南坡为向阳坡,温度高,雪线高,冰雪量少。

14.关于地形对气候的影响的叙述,正确的是( )

A.阿尔卑斯山脉大致呈东西向分布,有利于太平洋暖湿气流深入欧洲西部的广大内陆地区,故温带海洋性气候广

B.阿巴拉契亚山脉呈南北走向,使山脉以东地区分布着温带大陆性气候

C.科迪勒拉山系呈南北走向,阻碍了大西洋上的暖湿气流,使美国西部地区降水稀少,气候干燥

D.落基山脉高山区因地势高,气候类型为高山气候

解析:选D。本题主要考查地形对气候的影响,内容涉及欧洲西部和北美洲(美国)的地形及气候知识,答题时还要联系“世界气候分布图”加以分析,这是初中地理的难点知识。地形对气候的影响主要表现为:地势高低对气候的影响,在地势较高的高山区形成高山气候;山脉走向对气候的影响,山脉走向影响气流的运动,进而影响气温的变化和降水的分布。答题时应注意搞清有关地形区与海洋的相对位置,如科迪勒拉山系西部为太平洋,阿尔卑斯山脉西部是大西洋,而阿巴拉契亚山脉为东北—西南走向,故前三个选项都是错误的。本题的失误点是学生对各个选项的内容分析不清。所以解答此类试题,一定要沉下心去,根据所学知识,仔细分析选项内容。

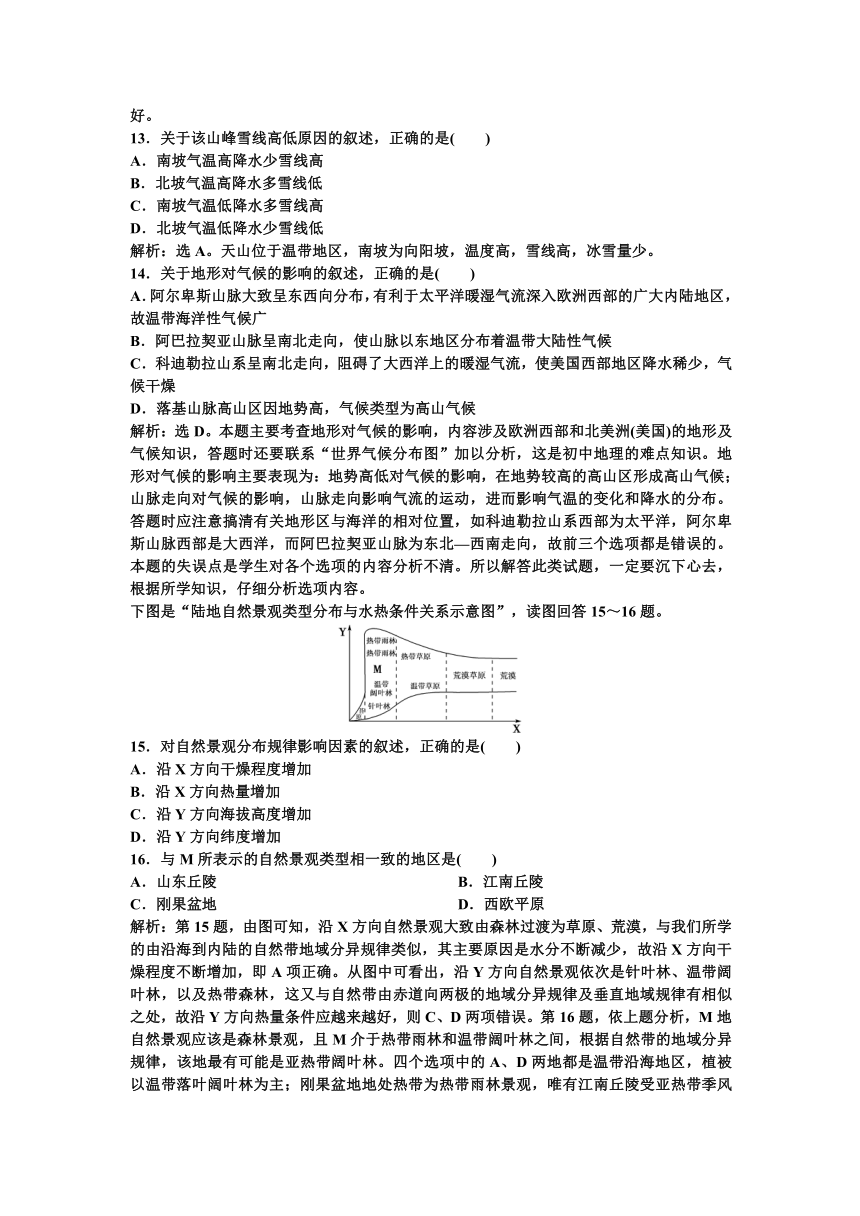

下图是“陆地自然景观类型分布与水热条件关系示意图”,读图回答15~16题。

15.对自然景观分布规律影响因素的叙述,正确的是( )

A.沿X方向干燥程度增加

B.沿X方向热量增加

C.沿Y方向海拔高度增加

D.沿Y方向纬度增加

16.与M所表示的自然景观类型相一致的地区是( )

A.山东丘陵 B.江南丘陵

C.刚果盆地 D.西欧平原

解析:第15题,由图可知,沿X方向自然景观大致由森林过渡为草原、荒漠,与我们所学的由沿海到内陆的自然带地域分异规律类似,其主要原因是水分不断减少,故沿X方向干燥程度不断增加,即A项正确。从图中可看出,沿Y方向自然景观依次是针叶林、温带阔叶林,以及热带森林,这又与自然带由赤道向两极的地域分异规律及垂直地域规律有相似之处,故沿Y方向热量条件应越来越好,则C、D两项错误。第16题,依上题分析,M地自然景观应该是森林景观,且M介于热带雨林和温带阔叶林之间,根据自然带的地域分异规律,该地最有可能是亚热带阔叶林。四个选项中的A、D两地都是温带沿海地区,植被以温带落叶阔叶林为主;刚果盆地地处热带为热带雨林景观,唯有江南丘陵受亚热带季风影响,为亚热带常绿阔叶林景观。

答案:15.A 16.B

下图中数字代号表示高雄、开普敦、淮北、芝加哥4个城市。根据图示资料判断17~19题。

17.4个城市中,7月气温低于1月气温的是( )

A.① B.②

C.③ D.④

18.图中城市②是( )

A.高雄 B.开普敦

C.淮北 D.芝加哥

19.下列因素中,对城市④1月气温影响较大的是( )

A.附近有寒流经过 B.附近有暖流经过

C.地处北回归线附近 D.受赤道低压控制

解析:根据图示各点气温和年降水量状况,以及四城市的气候特点来判断它们之间的对应关系。①处1月气温在0 ℃以下,只有芝加哥符合,②处1月气温为0 ℃,年降水量约800 mm,与淮北情况相符,③处1月气温在20 ℃左右,年降水量800 mm左右,与属于地中海气候区的开普敦相符;④处年降水量大,1月气温在15 ℃以上,说明地处沿海,与高雄的气候特征相符,四城市中,7月气温低于1月气温的为南半球的开普敦;高雄1月气温在15 ℃以上,比较温和,与其所处的纬度位置有关。

答案:17.C 18.C 19.C

读“沿海地区一山地垂直自然带分布图”,回答20~22题。

20.该山地可能位于( )

A.北半球温带地区 B.北半球亚热带地区

C.南半球温带地区 D.南半球亚热带地区

解析:选C。由图中南北坡自然带的高度北坡高于南坡,说明北坡为向阳坡,可断定图示为南半球,从基带植被为落叶阔叶林带,可知为温带,故选C。

21.若该山地山麓的年平均气温为12 ℃,则该山地的海拔不超过( )

A.1000米 B.2000米

C.3000米 D.4000米

解析:选B。图中可看出山顶为高山草甸,没有永久性积雪和冰川,据山麓气温可知山地海拔不会超过2000米。

22.该山地所在地区的气候主要受( )

A.信风的影响 B.季风的影响

C.西风的影响 D.西风和副高交替影响

解析:选C。该山位于南半球,在温带海洋性气候条件下的植被为温带落叶阔叶林。

23.读下表我国北纬35°~40°之间大陆上四地的气候资料,导致四地气候差异的主要因素是( )

地点 ① ② ③ ④

年降水量(mm) 15.6 466.6 777.4 205.4

一月平均气温(℃) -8.5 -6.6 -1.2 -9.0

七月平均气温(℃) 27.4 23.5 23.9 23.6

A.纬度位置 B.海陆位置

C.海拔高度 D.洋流性质

解析:选B。由表中数据可知,①②③④四地气温差别较小,降水量差异很大,所以导致四地气候差异的主要因素应为海陆位置。由于四地均位于我国北纬35°~40°之间,所以A项错误;四地气温(尤其是7月气温)差别很小,所以C项错误;四地按由沿海向内陆排序应为③②④①,洋流只能影响沿海地区,所以D项错误。

下图分别为非洲某地区的自然景观图、景观分布图及气候图,读后完成24~25题。

24.图①自然景观的变化规律最可能出现在图②中的( )

A.甲处 B.乙处

C.丙处 D.丁处

解析:选A。本题图①中从Ⅰ到Ⅲ分别出现了荒漠、草原、雨林景观,对应于图②中的从撒哈拉沙漠到几内亚湾沿岸的甲处。

25.形成丁路线所见自然景观的主要原因是( )

A.海拔高度 B.海陆位置

C.纬度位置 D.大气环流

解析:选A。丁路线位于赤道附近,但沿线所见的为草原景观,这是由于该地为东非高原,海拔较高,水热条件相对较差。

二、综合题(共50分)

26.一般说来,全球尺度、全海洋尺度和全大陆尺度等属于大尺度范围,而局部地区则属于小尺度范围。下图为小尺度范围各自然地理要素的相互作用示意图,据此回答下列问题。(12分)

(1)填出图中序号代表的自然环境要素名称①________,②________,③________,④________,⑤________。

(2)如果②地植被遭受大量破坏,地理环境其他要素将会发生哪些变化?

河流:__________________;动物:________________;

地下水:________________;土壤:________________。

(3)这些要素之间具有________的关系。

(4)你认为保护斜坡①处的土壤不被水冲走的最好办法是什么?

解析:地理环境是由地貌、土壤、水、大气和生物等要素组成的。这些要素相互联系、相互影响,构成了一个有机整体,其中某一要素的变化,会导致其他要素甚至整体的改变。植被遭破坏会引起水土流失加剧、河流含沙量增大、气候失调以及生物多样性减少等问题。

答案:(1)地形 生物 大气 水文 土壤

(2)含沙量增大,径流量季节变化和年际变化增大 栖息地遭到破坏,物种减少 水位降低 肥力下降

(3)相互制约、相互影响 (4)恢复①处的植被。

27.读“理想大陆”自然带模式图,回答问题。(15分)

(1)填出图中数码所代表的陆地自然带的名称:

①________,②________,③________,④__________,⑤__________,⑥__________,⑦________,⑧________,⑨________,⑩________。

(2)反映纬度地带性分异的陆地自然带在低纬度的排序是________(可填数码),在高纬度的排序是________(可填数码)。

(3)自然带⑧、⑨、⑩的分布属于________的地域分异,这种地域分异规律是以______为基础的,由于受______影响的程度不同,自然景观呈现出________带、________带、________带的有规律的变化。在________纬度地区表现的较为明显。

(4)①自然带在大陆东部可以延伸到南、北回归线附近的原因是________。

(5)③自然带在赤道以南呈南北狭长分布,是由于沿岸________的影响。

解析:该图是“理想大陆”自然带分布图,较直观地反映了自然带的分布规律。地理环境的地域分异规律是重点和难点。联系世界气候等知识,记住陆地自然带的名称、分布,再结合变式图,分析成因,结合分布规律,形成较系统的知识结构。

答案:(1)热带雨林带 热带草原带 热带荒漠带 亚寒带针叶林带 苔原带 亚热带常绿阔叶林带 亚热带常绿硬叶林带 温带落叶阔叶林带 温带草原带 温带荒漠带

(2)①②③ ④⑤

(3)经度地带性 水分 海洋 森林 草原 荒漠 中

(4)大陆东部受暖流的影响,且风从海洋吹向陆地

(5)寒流

28.读图,回答下列问题。(10分)

(1)沿AB线,自然带依次由________带、________带过渡到________带;这属于由________向________的分异现象,主要是由于________差异造成的。

(2)自然带沿CD线的更替属________规律,这种变化是以________为基础的。

(3)陆地环境因受________、________、________等因素的影响,也会出现一些不规律的非地带性分布现象。

解析:由图可见AB线段方向为东西方向(从沿海到内陆),CD线段方向为南北方向(从低纬到高纬),因此从A到B自然带的更替是从沿海到内陆的地域分异,从D到C自然带的更替是从赤道到两极的地域分异。

答案:(1)森林 草原 荒漠 沿海 内陆 水分

(2)从赤道到两极的地域分异 热量

(3)海陆分布 地形起伏 洋流

29.读北半球冬季0°C等温线分布图,回答有关问题。(13分)

(1)该线B点在自然带分界线上,B点南北两侧的自然带名称依次分别为______________,______________。

(2)A点比B点地理位置分布上偏北约30°,气温却相同,其主要原因为

________________________________________________________________________。

(3)C点所在地形区的名称是________,图中寒冷中心C的形成原因是

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(4)D点年降水量很大,其原因为

________________________________________________________________________。

答案:(1)温带落叶阔叶林带 亚热带常绿阔叶林带

(2)受西风和北大西洋暖流的影响 (3)东西伯利亚山地

地处高纬大陆内部,冬季降温快;且易受北冰洋来的冷空气影响 (4)西南季风受地形的抬升而成

一、选择题(25×2分=50分)

1.关于自然地理环境各要素的正确叙述是( )

A.各自然要素是孤立存在的,它们之间互不影响

B.在四大圈层交界地带,物质渗透和运动的结果形成了生物

C.自然地理环境的组成要素有气候、水文、地貌、土壤

D.水文、生物、土壤、地貌等要素都在一定程度上受到气候的影响

解析:选D。各自然地理要素之间是相互影响、相互制约的关系,故A错;B选项对生物的形成的原因的表达是错误的;自然地理环境的组成要素有气候、水文、地貌、土壤和生物五大要素,故C错;地理环境的各个组成要素之间都在一定程度上受到气候的影响,故D项正确。

2.描述气候的主要指标是( )

A.天气和热量 B.降水和太阳辐射

C.大气环流和下垫面 D.气温和降水

解析:选D。气温和降水是气候的两大基本要素,太阳辐射、大气环流、下垫面都是影响气候的因素。

3.我国的黄土高原,由于植被破坏,形成千沟万壑的地表形态,反映了( )

①地理环境的差异性 ②地理环境的整体性 ③地理环境各要素的相互影响 ④地理环境的稳定性

A.①③ B.②④

C.②③ D.①④

解析:选C。题中黄土高原的实例充分体现了地理环境各要间是相互影响的,“牵一发而动全身”,这也正是其整体性的表现。

读下列四幅气候资料图(下图),回答4~6题。

4.关于图中四地气候特征的叙述,正确的是( )

A.大陆性气候特征最突出的是甲

B.海洋性气候特征最突出的是乙

C.年降水量最大的是丙

D.高温期与多雨期不一致的是丁

解析:选A。该题主要是考查学生的读图分析问题的能力。大陆性气候的主要特征是气温的年较差大,对比四幅图中的气温值,甲图的气温年较差最大,故A正确;海洋性气候的降水全年均匀,乙图中降水季节变化大,是典型的地中海气候,故B选项错误;比较四幅图中的降水量,可以发现降水量最大的是丁图,而非丙,故C错;丁图中高温期7月的降水量占全年降水量的1/3之多,属高温期与多雨期一致,故D错误。

5.下列关于四种气候类型分布的叙述,正确的是( )

①甲气候类型只出现在亚洲

②乙气候类型分布在除南极洲以外的所有大洲

③丙气候类型分布在南、北纬30°~40°的大陆西岸

④丁气候类型在南美洲分布最广

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

解析:选A。对四幅图分析可知,甲为温带季风气候,该气候类型只出现在亚洲,故①正确;乙为地中海气候,分布在除南极洲以外的所有大洲,故②正确;丙为亚热带季风气候,分布在南、北纬30°~40°的大陆东岸,而非西岸,故③错误;丁为热带季风气候,在南美洲没有分布,故④错误。

6.形成图中四种气候类型的主要因素有( )

①太阳辐射因素 ②大气环流因素 ③下垫面因素 ④人类活动因素

A.① B.①②

C.①②③ D.①②③④

解析:选C。四种气候类型的形成主要是太阳辐射因素、大气环流因素和下垫面因素的综合作用形成的,与人类活动的关系不大。

7.围湖造田,使湖泊面积缩小,蒸发量减小,导致局部地区降水量减少,这属于人类活动对气候影响中的( )

A.释放废热 B.改变大气成分

C.改变下垫面性质 D.以上三种途径都有

解析:选C。围湖造田是人类改造下垫面的活动。

8.下列几组地理现象排列顺序正确的是( )

A.气温日变化:敦煌>兰州>青岛>洛阳

B.年降水量:广州>南昌>西安>玉门

C.气温年变化:广州>兰州>成都>敦煌

D.地面反射率:沙土>草地>海洋>林地

解析:选B。本题考查气候特征与形成因素的分布特点。从东南沿海到西北内陆,我国气候的大陆性逐渐增强,按照不同地区的位置特点分析,选项A、C都是错误的,选项B是正确的。地表物质组成不同,对太阳辐射的反射率也不同。题目中四种地表状况的反射率排序应为:沙土>草地>林地>海洋,故选项D是错误的。

9.赤道地区常年太阳辐射强度大,但赤道地区的气温并没有持续升高,下列选项与这种现象有直接关系的是( )

A.太阳辐射 B.大气组成

C.下垫面状况 D.大气环流

解析:选D。大气环流把热量和水汽从一个地区输送到另一个地区,使高、低纬度间的热量得到交换,因此赤道地区的气温不会持续升高。

10.同处于南北纬30°~40°的两地,大陆东岸生长着亚热带常绿阔叶林,而大陆西岸却分布着亚热带常绿硬叶林,这主要是因为两地的( )

A.光热水数量不同 B.地形条件不同

C.土壤条件不同 D.水热组合不同

解析:选D。南北纬30°~40°大陆东岸是亚热带季风气候,夏季雨热同期,而同纬度的大陆西岸是地中海气候,夏季炎热干燥,冬季温和多雨,可见东岸和西岸两地的水热组合状况不同。

下图为某山峰植被垂直带谱,读图回答11~13题。

11.该山峰可能位于( )

A.阴山山脉 B.安第斯山脉南段

C.天山山脉 D.阿尔卑斯山脉

解析:选C。该山的基带为荒漠,说明位于我国西北地区,山地有牧场、针叶林和冰雪,说明山地很高,该山分南坡和北坡,证明山地为天山。

12.该山峰针叶林只分布在北坡的原因是北坡( )

A.热量高于南坡 B.降水多于南坡

C.光照多于南坡 D.海拔低于南坡

解析:选B。针叶林要求比较多的降水条件,天山的北坡冬季降雪较多,水分条件比南坡好。

13.关于该山峰雪线高低原因的叙述,正确的是( )

A.南坡气温高降水少雪线高

B.北坡气温高降水多雪线低

C.南坡气温低降水多雪线高

D.北坡气温低降水少雪线低

解析:选A。天山位于温带地区,南坡为向阳坡,温度高,雪线高,冰雪量少。

14.关于地形对气候的影响的叙述,正确的是( )

A.阿尔卑斯山脉大致呈东西向分布,有利于太平洋暖湿气流深入欧洲西部的广大内陆地区,故温带海洋性气候广

B.阿巴拉契亚山脉呈南北走向,使山脉以东地区分布着温带大陆性气候

C.科迪勒拉山系呈南北走向,阻碍了大西洋上的暖湿气流,使美国西部地区降水稀少,气候干燥

D.落基山脉高山区因地势高,气候类型为高山气候

解析:选D。本题主要考查地形对气候的影响,内容涉及欧洲西部和北美洲(美国)的地形及气候知识,答题时还要联系“世界气候分布图”加以分析,这是初中地理的难点知识。地形对气候的影响主要表现为:地势高低对气候的影响,在地势较高的高山区形成高山气候;山脉走向对气候的影响,山脉走向影响气流的运动,进而影响气温的变化和降水的分布。答题时应注意搞清有关地形区与海洋的相对位置,如科迪勒拉山系西部为太平洋,阿尔卑斯山脉西部是大西洋,而阿巴拉契亚山脉为东北—西南走向,故前三个选项都是错误的。本题的失误点是学生对各个选项的内容分析不清。所以解答此类试题,一定要沉下心去,根据所学知识,仔细分析选项内容。

下图是“陆地自然景观类型分布与水热条件关系示意图”,读图回答15~16题。

15.对自然景观分布规律影响因素的叙述,正确的是( )

A.沿X方向干燥程度增加

B.沿X方向热量增加

C.沿Y方向海拔高度增加

D.沿Y方向纬度增加

16.与M所表示的自然景观类型相一致的地区是( )

A.山东丘陵 B.江南丘陵

C.刚果盆地 D.西欧平原

解析:第15题,由图可知,沿X方向自然景观大致由森林过渡为草原、荒漠,与我们所学的由沿海到内陆的自然带地域分异规律类似,其主要原因是水分不断减少,故沿X方向干燥程度不断增加,即A项正确。从图中可看出,沿Y方向自然景观依次是针叶林、温带阔叶林,以及热带森林,这又与自然带由赤道向两极的地域分异规律及垂直地域规律有相似之处,故沿Y方向热量条件应越来越好,则C、D两项错误。第16题,依上题分析,M地自然景观应该是森林景观,且M介于热带雨林和温带阔叶林之间,根据自然带的地域分异规律,该地最有可能是亚热带阔叶林。四个选项中的A、D两地都是温带沿海地区,植被以温带落叶阔叶林为主;刚果盆地地处热带为热带雨林景观,唯有江南丘陵受亚热带季风影响,为亚热带常绿阔叶林景观。

答案:15.A 16.B

下图中数字代号表示高雄、开普敦、淮北、芝加哥4个城市。根据图示资料判断17~19题。

17.4个城市中,7月气温低于1月气温的是( )

A.① B.②

C.③ D.④

18.图中城市②是( )

A.高雄 B.开普敦

C.淮北 D.芝加哥

19.下列因素中,对城市④1月气温影响较大的是( )

A.附近有寒流经过 B.附近有暖流经过

C.地处北回归线附近 D.受赤道低压控制

解析:根据图示各点气温和年降水量状况,以及四城市的气候特点来判断它们之间的对应关系。①处1月气温在0 ℃以下,只有芝加哥符合,②处1月气温为0 ℃,年降水量约800 mm,与淮北情况相符,③处1月气温在20 ℃左右,年降水量800 mm左右,与属于地中海气候区的开普敦相符;④处年降水量大,1月气温在15 ℃以上,说明地处沿海,与高雄的气候特征相符,四城市中,7月气温低于1月气温的为南半球的开普敦;高雄1月气温在15 ℃以上,比较温和,与其所处的纬度位置有关。

答案:17.C 18.C 19.C

读“沿海地区一山地垂直自然带分布图”,回答20~22题。

20.该山地可能位于( )

A.北半球温带地区 B.北半球亚热带地区

C.南半球温带地区 D.南半球亚热带地区

解析:选C。由图中南北坡自然带的高度北坡高于南坡,说明北坡为向阳坡,可断定图示为南半球,从基带植被为落叶阔叶林带,可知为温带,故选C。

21.若该山地山麓的年平均气温为12 ℃,则该山地的海拔不超过( )

A.1000米 B.2000米

C.3000米 D.4000米

解析:选B。图中可看出山顶为高山草甸,没有永久性积雪和冰川,据山麓气温可知山地海拔不会超过2000米。

22.该山地所在地区的气候主要受( )

A.信风的影响 B.季风的影响

C.西风的影响 D.西风和副高交替影响

解析:选C。该山位于南半球,在温带海洋性气候条件下的植被为温带落叶阔叶林。

23.读下表我国北纬35°~40°之间大陆上四地的气候资料,导致四地气候差异的主要因素是( )

地点 ① ② ③ ④

年降水量(mm) 15.6 466.6 777.4 205.4

一月平均气温(℃) -8.5 -6.6 -1.2 -9.0

七月平均气温(℃) 27.4 23.5 23.9 23.6

A.纬度位置 B.海陆位置

C.海拔高度 D.洋流性质

解析:选B。由表中数据可知,①②③④四地气温差别较小,降水量差异很大,所以导致四地气候差异的主要因素应为海陆位置。由于四地均位于我国北纬35°~40°之间,所以A项错误;四地气温(尤其是7月气温)差别很小,所以C项错误;四地按由沿海向内陆排序应为③②④①,洋流只能影响沿海地区,所以D项错误。

下图分别为非洲某地区的自然景观图、景观分布图及气候图,读后完成24~25题。

24.图①自然景观的变化规律最可能出现在图②中的( )

A.甲处 B.乙处

C.丙处 D.丁处

解析:选A。本题图①中从Ⅰ到Ⅲ分别出现了荒漠、草原、雨林景观,对应于图②中的从撒哈拉沙漠到几内亚湾沿岸的甲处。

25.形成丁路线所见自然景观的主要原因是( )

A.海拔高度 B.海陆位置

C.纬度位置 D.大气环流

解析:选A。丁路线位于赤道附近,但沿线所见的为草原景观,这是由于该地为东非高原,海拔较高,水热条件相对较差。

二、综合题(共50分)

26.一般说来,全球尺度、全海洋尺度和全大陆尺度等属于大尺度范围,而局部地区则属于小尺度范围。下图为小尺度范围各自然地理要素的相互作用示意图,据此回答下列问题。(12分)

(1)填出图中序号代表的自然环境要素名称①________,②________,③________,④________,⑤________。

(2)如果②地植被遭受大量破坏,地理环境其他要素将会发生哪些变化?

河流:__________________;动物:________________;

地下水:________________;土壤:________________。

(3)这些要素之间具有________的关系。

(4)你认为保护斜坡①处的土壤不被水冲走的最好办法是什么?

解析:地理环境是由地貌、土壤、水、大气和生物等要素组成的。这些要素相互联系、相互影响,构成了一个有机整体,其中某一要素的变化,会导致其他要素甚至整体的改变。植被遭破坏会引起水土流失加剧、河流含沙量增大、气候失调以及生物多样性减少等问题。

答案:(1)地形 生物 大气 水文 土壤

(2)含沙量增大,径流量季节变化和年际变化增大 栖息地遭到破坏,物种减少 水位降低 肥力下降

(3)相互制约、相互影响 (4)恢复①处的植被。

27.读“理想大陆”自然带模式图,回答问题。(15分)

(1)填出图中数码所代表的陆地自然带的名称:

①________,②________,③________,④__________,⑤__________,⑥__________,⑦________,⑧________,⑨________,⑩________。

(2)反映纬度地带性分异的陆地自然带在低纬度的排序是________(可填数码),在高纬度的排序是________(可填数码)。

(3)自然带⑧、⑨、⑩的分布属于________的地域分异,这种地域分异规律是以______为基础的,由于受______影响的程度不同,自然景观呈现出________带、________带、________带的有规律的变化。在________纬度地区表现的较为明显。

(4)①自然带在大陆东部可以延伸到南、北回归线附近的原因是________。

(5)③自然带在赤道以南呈南北狭长分布,是由于沿岸________的影响。

解析:该图是“理想大陆”自然带分布图,较直观地反映了自然带的分布规律。地理环境的地域分异规律是重点和难点。联系世界气候等知识,记住陆地自然带的名称、分布,再结合变式图,分析成因,结合分布规律,形成较系统的知识结构。

答案:(1)热带雨林带 热带草原带 热带荒漠带 亚寒带针叶林带 苔原带 亚热带常绿阔叶林带 亚热带常绿硬叶林带 温带落叶阔叶林带 温带草原带 温带荒漠带

(2)①②③ ④⑤

(3)经度地带性 水分 海洋 森林 草原 荒漠 中

(4)大陆东部受暖流的影响,且风从海洋吹向陆地

(5)寒流

28.读图,回答下列问题。(10分)

(1)沿AB线,自然带依次由________带、________带过渡到________带;这属于由________向________的分异现象,主要是由于________差异造成的。

(2)自然带沿CD线的更替属________规律,这种变化是以________为基础的。

(3)陆地环境因受________、________、________等因素的影响,也会出现一些不规律的非地带性分布现象。

解析:由图可见AB线段方向为东西方向(从沿海到内陆),CD线段方向为南北方向(从低纬到高纬),因此从A到B自然带的更替是从沿海到内陆的地域分异,从D到C自然带的更替是从赤道到两极的地域分异。

答案:(1)森林 草原 荒漠 沿海 内陆 水分

(2)从赤道到两极的地域分异 热量

(3)海陆分布 地形起伏 洋流

29.读北半球冬季0°C等温线分布图,回答有关问题。(13分)

(1)该线B点在自然带分界线上,B点南北两侧的自然带名称依次分别为______________,______________。

(2)A点比B点地理位置分布上偏北约30°,气温却相同,其主要原因为

________________________________________________________________________。

(3)C点所在地形区的名称是________,图中寒冷中心C的形成原因是

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(4)D点年降水量很大,其原因为

________________________________________________________________________。

答案:(1)温带落叶阔叶林带 亚热带常绿阔叶林带

(2)受西风和北大西洋暖流的影响 (3)东西伯利亚山地

地处高纬大陆内部,冬季降温快;且易受北冰洋来的冷空气影响 (4)西南季风受地形的抬升而成