安徽省肥东高中2020-2021学年高一上学期第二次月考历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 安徽省肥东高中2020-2021学年高一上学期第二次月考历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 463.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-10-21 16:40:44 | ||

图片预览

文档简介

肥东高中2020-2021学年度第一学期高一第二次考试

历史试题

★祝考试顺利★

注意事项:

1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答题前,考生务必将自己的姓名、考号填写在答题卡上。

2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号,写在本试卷上无效。

3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

第Ⅰ卷 选择题(共20小题,计60分)

在下列每个小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.西汉初年,皇帝找不到颜色相同的四匹马来驾车,将相大臣甚至只能乘坐牛车;到汉武帝初,普通百姓也拥有马匹,“阡陌之间成群”。马匹大量增加的主要原因是( )

A.社会稳定,经济得到迅速发展 B.西域良马引进与马种改良

C.游牧民族大规模地移居中原 D.长期和平使战马消耗减少

2.在对天君民关系的认识上,原始儒学以孟子为例,主张民贵君轻,董仲舒主张“屈民以伸君,屈君以伸天”。材料表明,董仲舒( )

A.继承了原始儒学的全部宗旨 B.背离了原始儒学的民本思想

C.背离了原始儒学的仁爱思想 D.摒弃了原始儒学的德治主张

3.汉武帝时,朝廷制作出许多一尺见方的白鹿皮,称为“皮币”,定价为40万钱一张。诸侯王参加献礼时,必须购皮币用来置放礼物,而当时一个“千户侯”一年的租税收入约为20万钱。朝廷这种做法( )

A.加强了货币管理 B.确立了思想上的统

C.削弱了诸侯实力 D.实现了对地方的控制

4.《史记》记载,西汉前期,从事农牧业、采矿业、手工业和商业的人,通过自己的努力和智慧而致富,“大者倾郡,中者倾县,下者倾乡里者,不可胜数”。这反映了当时( )

A.义利观发生根本改变 B.朝廷注重提高工商业者地位

C.经济得到恢复和发展 D.地方豪强势力控制了郡县

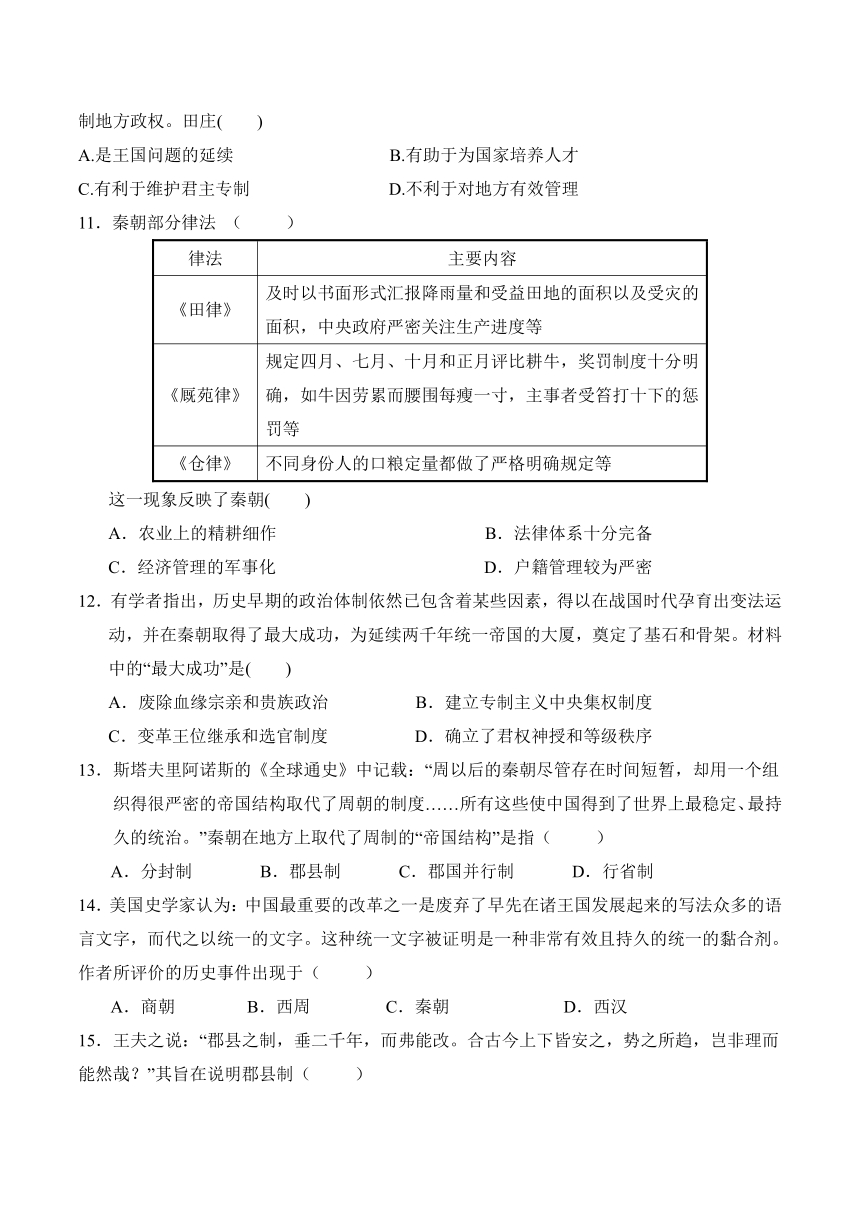

5.皇帝纪年 公元纪年 郡级政区

汉高帝十二年 前195年 15郡

汉文帝十六年 前164年 24郡

汉景帝中六年 前144年 68郡、国

汉武帝元封五年 前106年 108郡、国

上表为西汉朝廷直接管辖的郡级政区变化表。据此可知( )

A.诸侯王国与朝廷矛盾渐趋激化 B.中央行政体制进行了调整

C.朝廷解决边患的条件更加成熟 D.王国控制的区域日益扩大

.从汉初崇尚黄老之学,到汉武帝尊崇儒术,确立儒学独尊地位,这一变化反映了( )

A.春秋以来思想自由局面的结束

B.统治集团内部权力与利益的冲突

C.董仲舒对儒家思想的发展创新

D.恢复国力到加强集权的政治转变

7.公元前112年汉武帝颁布《罢郡国铸钱令》,命令销毁原各郡国的私铸钱,将铸币权收归中央。汉武帝这一措施 ( )

A.有利于加强中央集权

B.抑制了农业生产发展

C.彻底解决了封国问题

D.实现了思想的大一统

8.清朝学者赵翼说:“西汉开国,功臣多出于亡命无赖,至东汉中兴,则诸将帅皆有儒者气象。”出现“儒者气象”是因为( )

A.孔子“有教无类” B.孔子创立儒家学派

C.儒学成为主流意识形态 D.“五经”的流传

9.皇帝是中国传统政治体系的核心角色,但其权柄却也因此常被亲近者侵夺。东汉时期侵夺皇帝权柄的重要角色有( )

A.丞相和外戚 B.宦官和丞相 C.外戚和宦官 D.中朝和外朝

10.东汉豪强地主在田庄内纳宾客附徒,兴办教育,经营各种经济事业,豢养军队,甚至通过舆论控制地方政权。田庄( )

A.是王国问题的延续 B.有助于为国家培养人才

C.有利于维护君主专制 D.不利于对地方有效管理

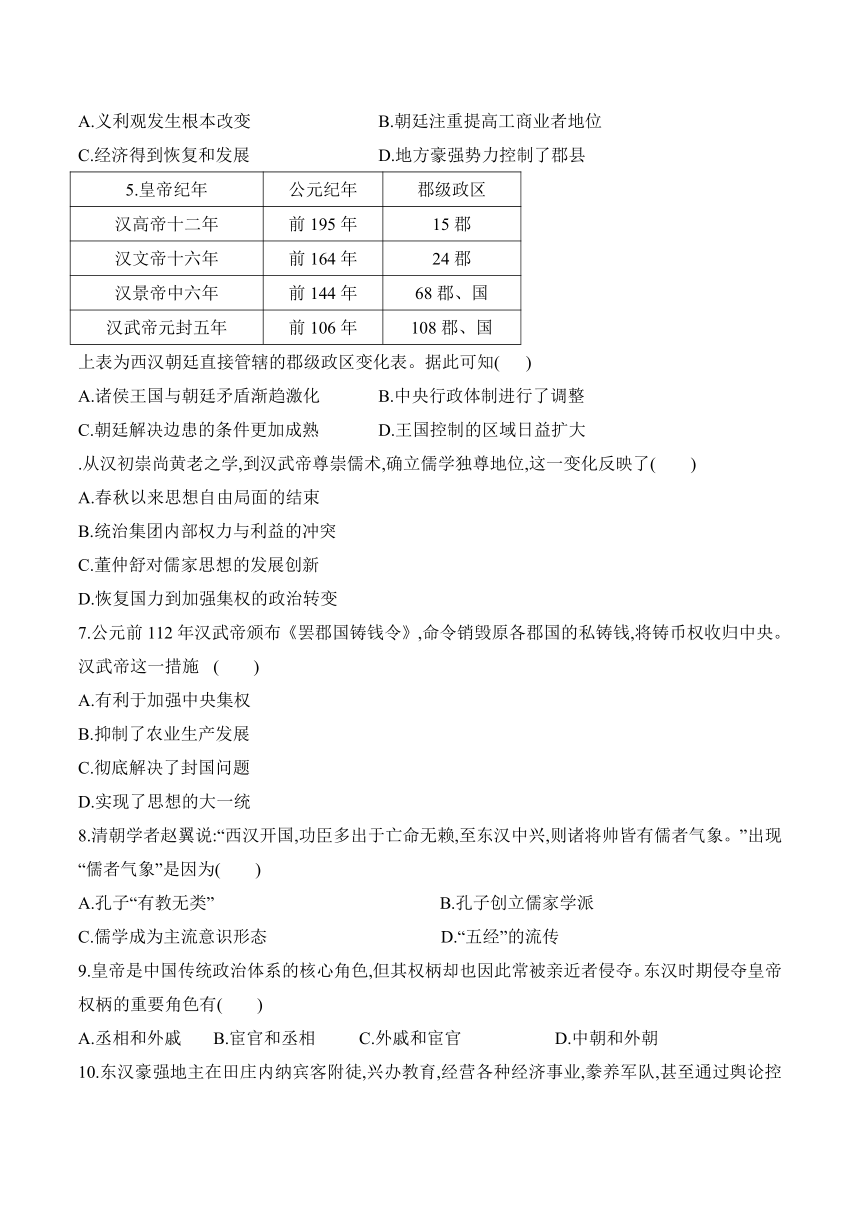

11.秦朝部分律法 ( )

律法 主要内容

《田律》 及时以书面形式汇报降雨量和受益田地的面积以及受灾的面积,中央政府严密关注生产进度等

《厩苑律》 规定四月、七月、十月和正月评比耕牛,奖罚制度十分明确,如牛因劳累而腰围每瘦一寸,主事者受笞打十下的惩罚等

《仓律》 不同身份人的口粮定量都做了严格明确规定等

这一现象反映了秦朝( )

A.农业上的精耕细作????????????????????????????? ???B.法律体系十分完备

C.经济管理的军事化????????????????????????????? ???D.户籍管理较为严密

12.有学者指出,历史早期的政治体制依然已包含着某些因素,得以在战国时代孕育出变法运动,并在秦朝取得了最大成功,为延续两千年统一帝国的大厦,奠定了基石和骨架。材料中的“最大成功”是( )

A.废除血缘宗亲和贵族政治????????????????????B.建立专制主义中央集权制度

C.变革王位继承和选官制度????????????????????D.确立了君权神授和等级秩序

13.斯塔夫里阿诺斯的《全球通史》中记载:“周以后的秦朝尽管存在时间短暂,却用一个组织得很严密的帝国结构取代了周朝的制度……所有这些使中国得到了世界上最稳定、最持久的统治。”秦朝在地方上取代了周制的“帝国结构”是指( )

A.分封制 B.郡县制 C.郡国并行制 D.行省制

14.美国史学家认为:中国最重要的改革之一是废弃了早先在诸王国发展起来的写法众多的语言文字,而代之以统一的文字。这种统一文字被证明是一种非常有效且持久的统一的黏合剂。作者所评价的历史事件出现于( )

A.商朝 B.西周 C.秦朝 D.西汉

15.王夫之说:“郡县之制,垂二千年,而弗能改。合古今上下皆安之,势之所趋,岂非理而能然哉?”其旨在说明郡县制( )

A.是最有效的地方行政制度 B.出现在秦始皇统一中国后

C.根除了地方分裂割据问题 D.加强了中央对地方的管理

16.西周时期,统治者在分封诸侯的同时又逐渐建立了一条环形防线(如图)其主要目的是

A.巩固分封宗法秩序 B.阻止周边少数民族内侵

C.加强对异姓贵族的控制 D.加强对黄河流域的控制

17.商纣王有两个同母的哥哥,长兄叫微子启。纣王的父母都想让微子启为太子,但有大臣据理力争,说:生微子启时,商纣王的母亲为妾,生纣王时,其母为妻,有妻的儿子在,就不能立妾的儿子为太子,虽然母亲是同一个人。这位大臣之所以力争的主要目的是

A.保证统治集团内部的团结

B.防止内部纷争,强化中央集权制度

C.保证贵族血统的纯正,维护等级制度

D.解决权位和财产的继承与分配,稳定统治秩序

18.战国时期,孟子认为“无礼义,则上下乱”,韩非子认为“义者,君臣上下之事”,他们所说“义”的实质是( )

A.中央集权政治的准则 B.衡量道德修养的标准

C.统治阶层的行为规范 D.维护等级秩序的工具

19.中国衣冠服饰制度夏商时期已见端倪,到周代渐趋完善并成为“昭名分,辨等威”的工具;战国时期出现了“七国异族,诸侯制法,各殊习俗”的现象。这表明先秦时期( )

A.服饰多元成为主流 B.等级政治走向消亡

C.思想领域百家争鸣 D.宗法礼乐逐渐崩溃

20.下图为中国邮政发行的主题为“中国古代文学家”的纪念邮票,包括生活在同一时代的四个人物:贾谊、司马相如、扬雄和班固。将他们列为一组是因为他们的作品( )

A.奠定了中国古典文学现实主义的基础

B.以华丽的辞藻描绘气势恢宏的时代

C.适应市井生活的需要,受到市民的欢迎

D.特别重视主观意识和感情的抒发

第Ⅱ卷 非选择题(共3小题,计40分)

21.阅读材料,回答问题。(12分)

岳麓书院藏秦简“秦始皇禁湘山诏”,记载秦始皇巡游湘山(即洞庭湖君山)时,“登相(湘)山、屏山,其树木野美,望骆翠山以南,树木口见亦美,其皆禁勿伐”。随行大臣提出:“其禁树木尽如荣苑树木,而令苍梧谨明为骆翠山以南所封刊(封山禁伐)。”《史记》则记载秦始皇在湘山遭遇大风,几乎不能渡过湘江,以为当地神灵作怪,“始皇大怒,使刑徒三千人皆伐湘山树,赭(使其裸露)其山"。

——摘编自晏昌贵《禁山与赭山:秦始皇的多重面相》

依据材料,说明两则史料中所记述秦始皇的不同,以及出现这种不同叙述的原因。

22.阅读材料,完成下列要求。(10分)

材料一 郡举贤良,对策百余人,武帝善助对,由是独擢助为中大夫。……开东阁,延贤人与谋议,朝觐奏事,因言国家便宜。上令助等与大臣辩论……大臣数诎。

——《汉书·严助传》

材料二 中朝,内朝也。大司马、左右前后将军、侍中、常侍、散骑、诸吏为中朝,丞相以下至六百石为外朝也。

——《汉书·刘辅传》

材料三 清代学者钱大昕认为:“……大将军权兼中外,又置前后左右将军,在内朝预闻政事。而由庶僚加侍中给事中者,皆自托为心腹之臣矣。”

(1)根据材料一,归纳汉武帝为削弱相权所采取的措施。

(2)根据材料二、三,说明设置中朝的做法和目的。

23.阅读下列材料,回答问题。(18分)

材料一 刘邦接受了皇帝的称号,皇帝之下设三公九卿…地方行政系統仍是郡县、乡、亭、里。郡有郡守、郡尉等,分掌政治、军事、监察之权。县分大小,万户以上设县令,万户以下设县长。

——樊树志《国史概要》

材料二 “汉高祖……矫秦县之失策,封建王侯,并跨州连邑,有逾古典。”这些受封的诸侯王和列侯都是“有土之爵”,在其封地上享有两大特权:一是“自置吏”,二是“得赋敛”。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

材料三 汉武帝规定诸侯王除由嫡长子继承王位外,“以私恩自裂地,分其子弟”为列侯,而由皇帝制定这些侯国的名号,分别隶属于汉郡。淮南王刘安谋反,“国除为九江郡”;衡山王刘赐谋反,“国除为郡”。又颁布律令,规定王国官员地位低于一般官员,限制人们与诸侯王交游。从此,王国与汉郡无异。

——摘编自邱树森、陈振江《新编中国通史》

(1)材料一反映了汉初哪些政治制度?指出其渊源。

(2)依据材料二,说明汉初“矫秦县之失策”的措施及具体内容。结合所学知识指出这一措施导致的后果。

(3)依据材料三,结合所学知识,列举汉武帝解决王国问题的措施,并分析其意义。

2020-2021学年度第一学期高一第二次考试

历史试卷答案

1.A 2.B 3. C 4.C 5.C 6.D 7.A 8.C 9.C 10.D 11.C 12.B 13.B 14. C 15. D 16.D 17.D 18.D 19.D 20.B

21.不同:秦简中表现秦始皇喜爱自然、欣赏美景,秦简对秦始皇进行褒扬和肯定;《史记》中表现的是秦始皇破坏自然、与神搏斗的狂妄自大,《史记》对秦始皇进行丑化和否定。

原因:秦简是秦朝的官方记载,有一定美化秦始皇的倾向;《史记》是带有汉朝价值观的历史撰述,具有批判和丑化秦始皇的倾向。

22.(1)任用贤良文学之士为身边近臣;让他们参与议政、奏事;令其诘难大臣。

(2)做法:中朝人员都是地位低下但受皇帝信任的人,重大决策由中朝裁定;而原来的有资历、难以驾驭的权臣不再受到重用。目的:削弱相权,加强皇权。

23.(1)制度:皇帝制度、三公九卿制、郡县制。渊源:承袭秦制。

(2)措施:分封诸侯王国。内容:受封王侯在封地上可以自行任命官员、收取赋税。后果:王侯权力过大,威胁中央集权。

(3)措施:颁布“推恩令”分割王国封地;剥夺犯法诸侯王封地,改为郡县;颁布律令,加强对诸侯的防范。意义:消除了地方割据势力,使中央集权得到加强,巩固了国家统一。

历史试题

★祝考试顺利★

注意事项:

1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答题前,考生务必将自己的姓名、考号填写在答题卡上。

2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号,写在本试卷上无效。

3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

第Ⅰ卷 选择题(共20小题,计60分)

在下列每个小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.西汉初年,皇帝找不到颜色相同的四匹马来驾车,将相大臣甚至只能乘坐牛车;到汉武帝初,普通百姓也拥有马匹,“阡陌之间成群”。马匹大量增加的主要原因是( )

A.社会稳定,经济得到迅速发展 B.西域良马引进与马种改良

C.游牧民族大规模地移居中原 D.长期和平使战马消耗减少

2.在对天君民关系的认识上,原始儒学以孟子为例,主张民贵君轻,董仲舒主张“屈民以伸君,屈君以伸天”。材料表明,董仲舒( )

A.继承了原始儒学的全部宗旨 B.背离了原始儒学的民本思想

C.背离了原始儒学的仁爱思想 D.摒弃了原始儒学的德治主张

3.汉武帝时,朝廷制作出许多一尺见方的白鹿皮,称为“皮币”,定价为40万钱一张。诸侯王参加献礼时,必须购皮币用来置放礼物,而当时一个“千户侯”一年的租税收入约为20万钱。朝廷这种做法( )

A.加强了货币管理 B.确立了思想上的统

C.削弱了诸侯实力 D.实现了对地方的控制

4.《史记》记载,西汉前期,从事农牧业、采矿业、手工业和商业的人,通过自己的努力和智慧而致富,“大者倾郡,中者倾县,下者倾乡里者,不可胜数”。这反映了当时( )

A.义利观发生根本改变 B.朝廷注重提高工商业者地位

C.经济得到恢复和发展 D.地方豪强势力控制了郡县

5.皇帝纪年 公元纪年 郡级政区

汉高帝十二年 前195年 15郡

汉文帝十六年 前164年 24郡

汉景帝中六年 前144年 68郡、国

汉武帝元封五年 前106年 108郡、国

上表为西汉朝廷直接管辖的郡级政区变化表。据此可知( )

A.诸侯王国与朝廷矛盾渐趋激化 B.中央行政体制进行了调整

C.朝廷解决边患的条件更加成熟 D.王国控制的区域日益扩大

.从汉初崇尚黄老之学,到汉武帝尊崇儒术,确立儒学独尊地位,这一变化反映了( )

A.春秋以来思想自由局面的结束

B.统治集团内部权力与利益的冲突

C.董仲舒对儒家思想的发展创新

D.恢复国力到加强集权的政治转变

7.公元前112年汉武帝颁布《罢郡国铸钱令》,命令销毁原各郡国的私铸钱,将铸币权收归中央。汉武帝这一措施 ( )

A.有利于加强中央集权

B.抑制了农业生产发展

C.彻底解决了封国问题

D.实现了思想的大一统

8.清朝学者赵翼说:“西汉开国,功臣多出于亡命无赖,至东汉中兴,则诸将帅皆有儒者气象。”出现“儒者气象”是因为( )

A.孔子“有教无类” B.孔子创立儒家学派

C.儒学成为主流意识形态 D.“五经”的流传

9.皇帝是中国传统政治体系的核心角色,但其权柄却也因此常被亲近者侵夺。东汉时期侵夺皇帝权柄的重要角色有( )

A.丞相和外戚 B.宦官和丞相 C.外戚和宦官 D.中朝和外朝

10.东汉豪强地主在田庄内纳宾客附徒,兴办教育,经营各种经济事业,豢养军队,甚至通过舆论控制地方政权。田庄( )

A.是王国问题的延续 B.有助于为国家培养人才

C.有利于维护君主专制 D.不利于对地方有效管理

11.秦朝部分律法 ( )

律法 主要内容

《田律》 及时以书面形式汇报降雨量和受益田地的面积以及受灾的面积,中央政府严密关注生产进度等

《厩苑律》 规定四月、七月、十月和正月评比耕牛,奖罚制度十分明确,如牛因劳累而腰围每瘦一寸,主事者受笞打十下的惩罚等

《仓律》 不同身份人的口粮定量都做了严格明确规定等

这一现象反映了秦朝( )

A.农业上的精耕细作????????????????????????????? ???B.法律体系十分完备

C.经济管理的军事化????????????????????????????? ???D.户籍管理较为严密

12.有学者指出,历史早期的政治体制依然已包含着某些因素,得以在战国时代孕育出变法运动,并在秦朝取得了最大成功,为延续两千年统一帝国的大厦,奠定了基石和骨架。材料中的“最大成功”是( )

A.废除血缘宗亲和贵族政治????????????????????B.建立专制主义中央集权制度

C.变革王位继承和选官制度????????????????????D.确立了君权神授和等级秩序

13.斯塔夫里阿诺斯的《全球通史》中记载:“周以后的秦朝尽管存在时间短暂,却用一个组织得很严密的帝国结构取代了周朝的制度……所有这些使中国得到了世界上最稳定、最持久的统治。”秦朝在地方上取代了周制的“帝国结构”是指( )

A.分封制 B.郡县制 C.郡国并行制 D.行省制

14.美国史学家认为:中国最重要的改革之一是废弃了早先在诸王国发展起来的写法众多的语言文字,而代之以统一的文字。这种统一文字被证明是一种非常有效且持久的统一的黏合剂。作者所评价的历史事件出现于( )

A.商朝 B.西周 C.秦朝 D.西汉

15.王夫之说:“郡县之制,垂二千年,而弗能改。合古今上下皆安之,势之所趋,岂非理而能然哉?”其旨在说明郡县制( )

A.是最有效的地方行政制度 B.出现在秦始皇统一中国后

C.根除了地方分裂割据问题 D.加强了中央对地方的管理

16.西周时期,统治者在分封诸侯的同时又逐渐建立了一条环形防线(如图)其主要目的是

A.巩固分封宗法秩序 B.阻止周边少数民族内侵

C.加强对异姓贵族的控制 D.加强对黄河流域的控制

17.商纣王有两个同母的哥哥,长兄叫微子启。纣王的父母都想让微子启为太子,但有大臣据理力争,说:生微子启时,商纣王的母亲为妾,生纣王时,其母为妻,有妻的儿子在,就不能立妾的儿子为太子,虽然母亲是同一个人。这位大臣之所以力争的主要目的是

A.保证统治集团内部的团结

B.防止内部纷争,强化中央集权制度

C.保证贵族血统的纯正,维护等级制度

D.解决权位和财产的继承与分配,稳定统治秩序

18.战国时期,孟子认为“无礼义,则上下乱”,韩非子认为“义者,君臣上下之事”,他们所说“义”的实质是( )

A.中央集权政治的准则 B.衡量道德修养的标准

C.统治阶层的行为规范 D.维护等级秩序的工具

19.中国衣冠服饰制度夏商时期已见端倪,到周代渐趋完善并成为“昭名分,辨等威”的工具;战国时期出现了“七国异族,诸侯制法,各殊习俗”的现象。这表明先秦时期( )

A.服饰多元成为主流 B.等级政治走向消亡

C.思想领域百家争鸣 D.宗法礼乐逐渐崩溃

20.下图为中国邮政发行的主题为“中国古代文学家”的纪念邮票,包括生活在同一时代的四个人物:贾谊、司马相如、扬雄和班固。将他们列为一组是因为他们的作品( )

A.奠定了中国古典文学现实主义的基础

B.以华丽的辞藻描绘气势恢宏的时代

C.适应市井生活的需要,受到市民的欢迎

D.特别重视主观意识和感情的抒发

第Ⅱ卷 非选择题(共3小题,计40分)

21.阅读材料,回答问题。(12分)

岳麓书院藏秦简“秦始皇禁湘山诏”,记载秦始皇巡游湘山(即洞庭湖君山)时,“登相(湘)山、屏山,其树木野美,望骆翠山以南,树木口见亦美,其皆禁勿伐”。随行大臣提出:“其禁树木尽如荣苑树木,而令苍梧谨明为骆翠山以南所封刊(封山禁伐)。”《史记》则记载秦始皇在湘山遭遇大风,几乎不能渡过湘江,以为当地神灵作怪,“始皇大怒,使刑徒三千人皆伐湘山树,赭(使其裸露)其山"。

——摘编自晏昌贵《禁山与赭山:秦始皇的多重面相》

依据材料,说明两则史料中所记述秦始皇的不同,以及出现这种不同叙述的原因。

22.阅读材料,完成下列要求。(10分)

材料一 郡举贤良,对策百余人,武帝善助对,由是独擢助为中大夫。……开东阁,延贤人与谋议,朝觐奏事,因言国家便宜。上令助等与大臣辩论……大臣数诎。

——《汉书·严助传》

材料二 中朝,内朝也。大司马、左右前后将军、侍中、常侍、散骑、诸吏为中朝,丞相以下至六百石为外朝也。

——《汉书·刘辅传》

材料三 清代学者钱大昕认为:“……大将军权兼中外,又置前后左右将军,在内朝预闻政事。而由庶僚加侍中给事中者,皆自托为心腹之臣矣。”

(1)根据材料一,归纳汉武帝为削弱相权所采取的措施。

(2)根据材料二、三,说明设置中朝的做法和目的。

23.阅读下列材料,回答问题。(18分)

材料一 刘邦接受了皇帝的称号,皇帝之下设三公九卿…地方行政系統仍是郡县、乡、亭、里。郡有郡守、郡尉等,分掌政治、军事、监察之权。县分大小,万户以上设县令,万户以下设县长。

——樊树志《国史概要》

材料二 “汉高祖……矫秦县之失策,封建王侯,并跨州连邑,有逾古典。”这些受封的诸侯王和列侯都是“有土之爵”,在其封地上享有两大特权:一是“自置吏”,二是“得赋敛”。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

材料三 汉武帝规定诸侯王除由嫡长子继承王位外,“以私恩自裂地,分其子弟”为列侯,而由皇帝制定这些侯国的名号,分别隶属于汉郡。淮南王刘安谋反,“国除为九江郡”;衡山王刘赐谋反,“国除为郡”。又颁布律令,规定王国官员地位低于一般官员,限制人们与诸侯王交游。从此,王国与汉郡无异。

——摘编自邱树森、陈振江《新编中国通史》

(1)材料一反映了汉初哪些政治制度?指出其渊源。

(2)依据材料二,说明汉初“矫秦县之失策”的措施及具体内容。结合所学知识指出这一措施导致的后果。

(3)依据材料三,结合所学知识,列举汉武帝解决王国问题的措施,并分析其意义。

2020-2021学年度第一学期高一第二次考试

历史试卷答案

1.A 2.B 3. C 4.C 5.C 6.D 7.A 8.C 9.C 10.D 11.C 12.B 13.B 14. C 15. D 16.D 17.D 18.D 19.D 20.B

21.不同:秦简中表现秦始皇喜爱自然、欣赏美景,秦简对秦始皇进行褒扬和肯定;《史记》中表现的是秦始皇破坏自然、与神搏斗的狂妄自大,《史记》对秦始皇进行丑化和否定。

原因:秦简是秦朝的官方记载,有一定美化秦始皇的倾向;《史记》是带有汉朝价值观的历史撰述,具有批判和丑化秦始皇的倾向。

22.(1)任用贤良文学之士为身边近臣;让他们参与议政、奏事;令其诘难大臣。

(2)做法:中朝人员都是地位低下但受皇帝信任的人,重大决策由中朝裁定;而原来的有资历、难以驾驭的权臣不再受到重用。目的:削弱相权,加强皇权。

23.(1)制度:皇帝制度、三公九卿制、郡县制。渊源:承袭秦制。

(2)措施:分封诸侯王国。内容:受封王侯在封地上可以自行任命官员、收取赋税。后果:王侯权力过大,威胁中央集权。

(3)措施:颁布“推恩令”分割王国封地;剥夺犯法诸侯王封地,改为郡县;颁布律令,加强对诸侯的防范。意义:消除了地方割据势力,使中央集权得到加强,巩固了国家统一。

同课章节目录