【精品同步练习】人民版 历史 必修1:专题二三速效提能演

文档属性

| 名称 | 【精品同步练习】人民版 历史 必修1:专题二三速效提能演 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-10-05 21:11:33 | ||

图片预览

文档简介

1.《松花江上》:“……‘九一八’,从那个悲惨的时候,脱离了我的家乡,抛弃那无尽的宝藏,流浪!流浪!整日价在关内流浪!”它所反映的历史信息是( )

A.华中沦陷 B.华北沦陷

C.东北沦陷 D.华南沦陷

解析:选C。从材料中的“九一八”可知是日军发动侵略中国东北的九一八事变。九一八事变后不到半年时间,东北三省沦陷。

2.(2011年浙江学业水平检测)史学家张萌麟的论著中写道:“我国正处在中国有史以来最大转变关头……第一次全民族一心一意在血泊和瓦砾中奋争以创造一个赫然在望的新时代。”这里写的是( )

A.鸦片战争 B.太平天国运动

C.中日甲午战争 D.抗日战争

解析:选D。本题考查学生理解材料分析问题的能力。由材料中“第一次全民族一心一意在血泊和瓦砾中奋争以创造一个赫然在望的新时代”可知是全民族抗战,所以D为正确选项。

3.(2011年台州高一检测)《八路军军歌》中唱道:“一旦强虏寇边疆,慷慨悲歌奔战场。”如要了解该部队“慷慨悲歌奔战场”的具体情况,可查看关于下列哪些战役的资料( )

①台儿庄战役 ②平型关大捷

③百团大战 ④枣宜会战

A.①② B.②③

C.①③④ D.③

解析:选B。本题考查学生对基础知识的再认再现能力。②③都是八路军指挥参加的战役,①④是国民党军队抗击日军的战役。所以选B。

4.“日本鬼子野心狼,侵略中国逞凶狂。全国军民齐奋起,打得日寇投了降。”此童谣反映了中国取得抗日战争胜利的最主要原因是 ( )

A.得到了海外华侨的大力援助

B.进行了正面战场的抵抗

C.加入了世界反法西斯同盟

D.实行了全民族抗战

解析:选D。本题考查学生理解分析问题的能力。从材料中“全国军民齐奋起,打得日寇投了降”可知反映中国取得抗日战争胜利的最主要原因是实行了全民族抗战。

5.阅读下列材料,回答问题。

材料1:中国今日郑重声明,中国之领土主权,已横受日本之侵略,《国联盟约》《九国公约》《非战公约》,已为日本所破坏无余……中国决不放弃领土之任何部分,遇有侵略,惟有实行天赋之自卫权以应之。

——《国民政府自卫抗战声明书》

材料2:全中国同胞、政府与军队团结起来,筑成民族统一战线的坚固长城,抵抗日寇的侵掠!国共两党亲密合作,抵抗日寇的新进攻!驱逐日寇出中国!

——《中国共产党为日军进攻卢沟桥通电》

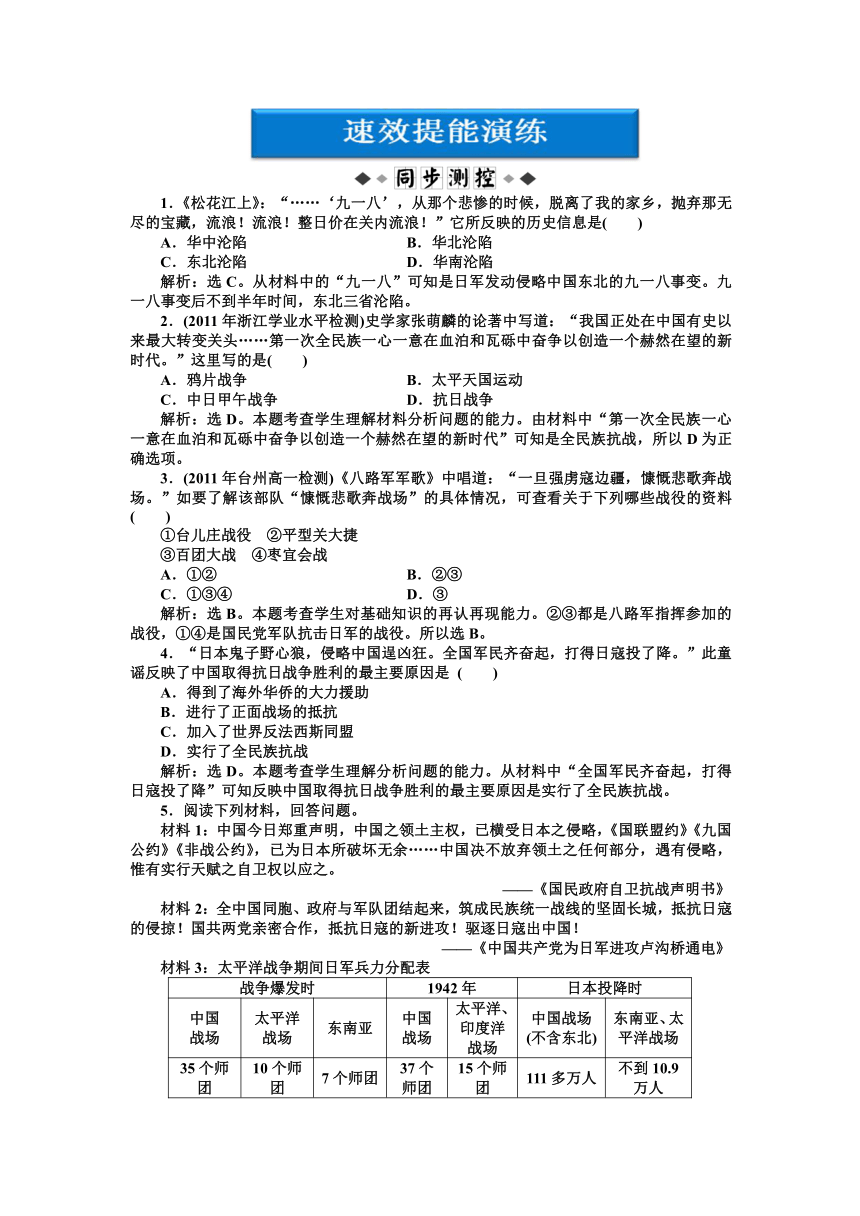

材料3:太平洋战争期间日军兵力分配表

战争爆发时 1942年 日本投降时

中国战场 太平洋战场 东南亚 中国战场 太平洋、印度洋战场 中国战场(不含东北) 东南亚、太平洋战场

35个师团 10个师团 7个师团 37个师团 15个师团 111多万人 不到10.9万人

材料4:在如何看待中国战场问题上,美国总统罗斯福曾说:“如果中国屈服,会有多少日本军队脱身出来?那些军队会干什么呢?会占领澳大利亚,占领印度,会像摘熟梅子一样轻而易举地占领中东……那将是日本和纳粹的大规模钳形攻势,在近东某处会合,完全切断俄国同外界的联系,瓜分埃及,切断经过地中海的所有交通线,难道不会是这样吗?”

(1)比较材料1和材料2,说说两者在对待日本侵华态度方面有何相同之处?

(2)依据材料3、4可以得出什么结论?

(3)材料4中罗斯福设想了什么结局?这一结局未能出现的主要原因是什么?

(4)结合材料3、4简要评价中国的抗日战争。

解析:本题将中外历史相结合,考查学生综合分析问题和归纳问题的能力。第(1)问关键在于归纳材料主旨。第(2)问应结合材料3中的数字和材料4中的信息分析中国战场在世界反法西斯战争中的地位。第(3)问“结局”在材料中有明确信息,其原因应结合中国战场的概况分析归纳。第(4)问要结合中国抗日战争与世界反法西斯战争的关系进行综合分析,给出客观公正的评价。

答案:(1)相同:都表示要抗战。

(2)抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分,中国人民为争取战争的胜利做出了重大贡献。

(3)中国如果放弃抗战,日军即可腾出兵力与德国法西斯东西夹击配合,会使整个世界反法西斯战争形势恶化。这一结局未能出现的主要原因是中国人民在中国抗日民族统一战线的旗帜下,坚持全民族抗战,尤其是中国共产党领导的敌后战场的抗战抗击了大部分侵华日军和几乎全部伪军。

(4)中国的抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分,中国战场是反对日本法西斯侵略的主战场,中国人民的抗战对欧洲和亚洲其他地区反法西斯战争的胜利起了重要的战略配合作用。

一、选择题

1.“麻雀叫,麻雀叫,日本人,真凶暴。夺我东三省,杀我们同胞。小朋友!大家起来闹,日本糖果我不吃,东洋玩具我不要。”这首童谣的出现是由于发生了( )

A.一·二八事变 B.九一八事变

C.七七事变 D.八一三事变

解析:选B。本题考查学生理解材料分析问题的能力。从材料中的“夺我东三省”可判断出这一歌谣创作于九一八事变东北三省被日本占领后。

2.在不久前结束的全国政协十一届二次会议上,有一位女委员提交“应该将抗日战争由八年更改为十五年(注:实为十四周年)”的提案。在她看来,中国的抗日战争最早发生在( )

A.东北地区 B.华北地区

C.华东地区 D.华南地区

解析:选A。本题主要考查学生分析问题的能力。我国八年抗战是指从1937年七七事变到1945年日本投降,而改为十四年,即推到了1931年,那时,日本发动了九一八事变,占领我国东北地区。

3.“我们为反抗日本帝国主义的侵略而罢课,已经一个礼拜了!可是,我们还要继续下去。因……大批的日本军队愈发集中华北。”这是1935年12月北京某校的罢课宣言,其发起罢课运动的主要诱因是( )

A.反对华北自治

B.反对蒋介石不抵抗政策

C.抗议伪满洲国成立

D.抗议九一八事变

解析:选A。本题主要考查学生阅读分析能力。据题干分析,学生罢课是因为反对日本帝国主义,特别是日军在1935年“集中华北”。结合1935年日本制造华北事变,可判断是一二·九运动的罢课风潮。

4.右图是张明海同学在西安拍摄到的《西安事变旧址》照片。他在这张照片下面写了一句评价的话,下列哪句最合适( )

A.是中国地下工作者配合抗日战争发动的事变

B.是国民党内部爱国势力争取合作抗日的事变

C.是国民党内部因争权夺利、相互倾轧的叛乱

D.是爱国将领张学良、杨虎城发动的投诚起义

解析:选B。本题考查学生识图分析能力。西安事变是国民党内部爱国将领发动的争取国共联合抗日的军事政变,故选B项。

5.(2011年嘉兴调研)下图为七七事变后,我国著名画家张光宇所作漫画《“七七”与“切切”》。对这幅漫画理解比较准确的是( )

①认为日本发动侵华战争是自取灭亡

②坚信中国抗战必将取得胜利

③表明了日本人普遍反对战争

④日本军人对发动的侵华战争感到悲观

A.①② B.①③

C.③④ D.②④

解析:选A。本题考查分析问题的能力。日本于1937年7月7日发动侵华战争,而这场战争是侵略战争,必然会遭到失败。①②在材料中均有所反映,③④在材料中没有反映。

6.(2011年苏州学业水平检测)某同学想了解抗日战争全面爆发的史实,应该推荐他阅读的书是( )

解析:选A。本题考查学生的识图能力和对基础知识的再认再现能力。1937年7月7日,日军制造卢沟桥事变,标志着日军开始全面侵华,抗日战争全面爆发。B项九一八事变是日本局部侵华的事件。C项是抗日战争全面爆发后日军制造的惨案。D项是1936年国民党爱国将领张学良、杨虎城对蒋介石发动兵谏,要求他停止内战,联共抗日,当时抗日战争还没有全面爆发。

7.(2011年杭州检测)电视剧《中国兄弟连》(见右图)讲述了一次战役后国民党军队一个连去营救被日军围困的情报人员,与新四军的一支游击队在途中恰好相遇……两支“友军”在抗击日军的过程中联合杀敌成为生死兄弟。此种情景最有可能出现在( )

A.九一八事变后的东北地区

B.华北事变后的华北地区

C.西安事变和平解决时的西北地区

D.七七事变后的江南地区

解析:选D。本题主要考查学生阅读并提取关键信息的能力。题干材料中,“新四军”是1937年八一三事变后根据国共两党协议改编而成的,主体是南方八省的游击队,活动区域应是江南地区。据此判断应是D项正确。

8.(2011年福州检测)胡锦涛说:“中国国民党和中国共产党领导的抗日军队,分别担负着正面战场和敌后战场的作战任务,形成了共同抗击日本侵略者的战略态势。……中国人民的巨大民族觉醒、空前民族团结和英勇民族抗争,是中国人民抗日战争胜利的决定性因素。”上述材料表明了( )

A.正义性的反侵略战争,具有广泛的社会基础是抗战胜利的主要原因

B.中共的中流砥柱作用是抗战胜利的主要原因

C.以国共合作为基础的全民族抗战是胜利的根本原因

D.苏美对日作战,对中国的有力配合,是中国抗战胜利的外因

解析:选C。本题考查学生从材料中提取有效信息的能力。材料中的有效信息是“中国人民的巨大民族觉醒、空前民族团结和英勇民族抗争,是中国人民抗日战争胜利的决定性因素”。C项是对材料观点的正确阐释。

二、非选择题

9.史料的搜集、甄别、阐释、运用是新课程下历史学习与研究的重要手段,我们要形成正确的史料观。对于日本制造南京大屠杀的描述,有下列几则不同的材料:

材料1:“在(南京)马群镇警戒的时候,我们听说俘虏们被分配给各个中队,每一中队两三百人,已自行处死。”“七千人的生命(俘虏)转眼之间就从地球上消失,这是个不争的事实。”

——《东史郎日记》(日)

材料2:《南京大屠杀的虚构》出版后,日本右翼给予了高度评价,渡部升一在初版本的护封广告词中写道:“读了此书,如果今后有人仍然再提南京大屠杀,那就只能说他是煽动反日。”

材料3:下列三幅图片反映了日军在南京的暴行

材料4:青岛的余美红老师在给学生讲南京大屠杀这段历史时,引用了她父亲讲给她的一个事例:“当时我7岁,你叔叔4岁,鬼子打南京时,人们四处逃难。你叔叔尚小,就和保姆留在家里看房子。日军砸开咱家大门,保姆被杀,你叔叔右腿被打了一枪,昏死过去,侥幸捡了一条命。”

请回答:

(1)史料证据按照获取的途径和保存状态可以分为实物证据、文献证据和口传证据三类,请依此对上述材料进行分类。

(2)在《南京大屠杀的虚构》一书中,田中正明说:“记述历史有一大禁忌,就是绝对不能以传闻(口述)为证据撰写论文或记事。”对此你做何评价?

(3)材料1、2同样出自日本人之手,但对南京大屠杀一事为何有不同的定论?说明了什么?

(4)若想证实余美红老师父亲的说法,上述材料中最有力的证据是哪则?

(5)我们应当如何正确地对待历史?

解析:本题主要考查了抗日战争中日本对中国军民的屠杀史实以及现在中日两国人民如何对待这段历史。相应地考查了史料的研究方法。第(1)题根据题中材料特点回答即可。第(2)、(3)题考查了二者对待侵略史的态度及目的。第(4)题注意材料反映的是日本侵略者对手无寸铁的中国平民进行残忍的屠杀。第(5)题以中日关系为依托,表明正确的态度。

答案:(1)实物证据:材料3;文献证据:材料1、2;口传证据:材料4。

(2)传闻(口述)也是考证历史的有效证据之一,尽管其真实性不如实物证据高,但绝不可否认其价值的有效性;田中正明说这番话的目的是否定日本侵略的历史,为南京大屠杀翻案;这种不能正确对待历史的举动将伤害两国人民的感情。

(3)东史郎先生勇于面对侵略历史,敢于承担历史责任,如实描述历史,有着强烈的正义感;而渡部升一是日本右翼分子,极力为日本的侵略行径辩护,歪曲历史的真相。这说明了不同政治态度的人有不同的历史观;当今日本右翼势力的侵略野心不死等。

(4)材料3中的第一、三幅图片。

(5)尊重历史,以史为鉴;要世代友好相处等。

A.华中沦陷 B.华北沦陷

C.东北沦陷 D.华南沦陷

解析:选C。从材料中的“九一八”可知是日军发动侵略中国东北的九一八事变。九一八事变后不到半年时间,东北三省沦陷。

2.(2011年浙江学业水平检测)史学家张萌麟的论著中写道:“我国正处在中国有史以来最大转变关头……第一次全民族一心一意在血泊和瓦砾中奋争以创造一个赫然在望的新时代。”这里写的是( )

A.鸦片战争 B.太平天国运动

C.中日甲午战争 D.抗日战争

解析:选D。本题考查学生理解材料分析问题的能力。由材料中“第一次全民族一心一意在血泊和瓦砾中奋争以创造一个赫然在望的新时代”可知是全民族抗战,所以D为正确选项。

3.(2011年台州高一检测)《八路军军歌》中唱道:“一旦强虏寇边疆,慷慨悲歌奔战场。”如要了解该部队“慷慨悲歌奔战场”的具体情况,可查看关于下列哪些战役的资料( )

①台儿庄战役 ②平型关大捷

③百团大战 ④枣宜会战

A.①② B.②③

C.①③④ D.③

解析:选B。本题考查学生对基础知识的再认再现能力。②③都是八路军指挥参加的战役,①④是国民党军队抗击日军的战役。所以选B。

4.“日本鬼子野心狼,侵略中国逞凶狂。全国军民齐奋起,打得日寇投了降。”此童谣反映了中国取得抗日战争胜利的最主要原因是 ( )

A.得到了海外华侨的大力援助

B.进行了正面战场的抵抗

C.加入了世界反法西斯同盟

D.实行了全民族抗战

解析:选D。本题考查学生理解分析问题的能力。从材料中“全国军民齐奋起,打得日寇投了降”可知反映中国取得抗日战争胜利的最主要原因是实行了全民族抗战。

5.阅读下列材料,回答问题。

材料1:中国今日郑重声明,中国之领土主权,已横受日本之侵略,《国联盟约》《九国公约》《非战公约》,已为日本所破坏无余……中国决不放弃领土之任何部分,遇有侵略,惟有实行天赋之自卫权以应之。

——《国民政府自卫抗战声明书》

材料2:全中国同胞、政府与军队团结起来,筑成民族统一战线的坚固长城,抵抗日寇的侵掠!国共两党亲密合作,抵抗日寇的新进攻!驱逐日寇出中国!

——《中国共产党为日军进攻卢沟桥通电》

材料3:太平洋战争期间日军兵力分配表

战争爆发时 1942年 日本投降时

中国战场 太平洋战场 东南亚 中国战场 太平洋、印度洋战场 中国战场(不含东北) 东南亚、太平洋战场

35个师团 10个师团 7个师团 37个师团 15个师团 111多万人 不到10.9万人

材料4:在如何看待中国战场问题上,美国总统罗斯福曾说:“如果中国屈服,会有多少日本军队脱身出来?那些军队会干什么呢?会占领澳大利亚,占领印度,会像摘熟梅子一样轻而易举地占领中东……那将是日本和纳粹的大规模钳形攻势,在近东某处会合,完全切断俄国同外界的联系,瓜分埃及,切断经过地中海的所有交通线,难道不会是这样吗?”

(1)比较材料1和材料2,说说两者在对待日本侵华态度方面有何相同之处?

(2)依据材料3、4可以得出什么结论?

(3)材料4中罗斯福设想了什么结局?这一结局未能出现的主要原因是什么?

(4)结合材料3、4简要评价中国的抗日战争。

解析:本题将中外历史相结合,考查学生综合分析问题和归纳问题的能力。第(1)问关键在于归纳材料主旨。第(2)问应结合材料3中的数字和材料4中的信息分析中国战场在世界反法西斯战争中的地位。第(3)问“结局”在材料中有明确信息,其原因应结合中国战场的概况分析归纳。第(4)问要结合中国抗日战争与世界反法西斯战争的关系进行综合分析,给出客观公正的评价。

答案:(1)相同:都表示要抗战。

(2)抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分,中国人民为争取战争的胜利做出了重大贡献。

(3)中国如果放弃抗战,日军即可腾出兵力与德国法西斯东西夹击配合,会使整个世界反法西斯战争形势恶化。这一结局未能出现的主要原因是中国人民在中国抗日民族统一战线的旗帜下,坚持全民族抗战,尤其是中国共产党领导的敌后战场的抗战抗击了大部分侵华日军和几乎全部伪军。

(4)中国的抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分,中国战场是反对日本法西斯侵略的主战场,中国人民的抗战对欧洲和亚洲其他地区反法西斯战争的胜利起了重要的战略配合作用。

一、选择题

1.“麻雀叫,麻雀叫,日本人,真凶暴。夺我东三省,杀我们同胞。小朋友!大家起来闹,日本糖果我不吃,东洋玩具我不要。”这首童谣的出现是由于发生了( )

A.一·二八事变 B.九一八事变

C.七七事变 D.八一三事变

解析:选B。本题考查学生理解材料分析问题的能力。从材料中的“夺我东三省”可判断出这一歌谣创作于九一八事变东北三省被日本占领后。

2.在不久前结束的全国政协十一届二次会议上,有一位女委员提交“应该将抗日战争由八年更改为十五年(注:实为十四周年)”的提案。在她看来,中国的抗日战争最早发生在( )

A.东北地区 B.华北地区

C.华东地区 D.华南地区

解析:选A。本题主要考查学生分析问题的能力。我国八年抗战是指从1937年七七事变到1945年日本投降,而改为十四年,即推到了1931年,那时,日本发动了九一八事变,占领我国东北地区。

3.“我们为反抗日本帝国主义的侵略而罢课,已经一个礼拜了!可是,我们还要继续下去。因……大批的日本军队愈发集中华北。”这是1935年12月北京某校的罢课宣言,其发起罢课运动的主要诱因是( )

A.反对华北自治

B.反对蒋介石不抵抗政策

C.抗议伪满洲国成立

D.抗议九一八事变

解析:选A。本题主要考查学生阅读分析能力。据题干分析,学生罢课是因为反对日本帝国主义,特别是日军在1935年“集中华北”。结合1935年日本制造华北事变,可判断是一二·九运动的罢课风潮。

4.右图是张明海同学在西安拍摄到的《西安事变旧址》照片。他在这张照片下面写了一句评价的话,下列哪句最合适( )

A.是中国地下工作者配合抗日战争发动的事变

B.是国民党内部爱国势力争取合作抗日的事变

C.是国民党内部因争权夺利、相互倾轧的叛乱

D.是爱国将领张学良、杨虎城发动的投诚起义

解析:选B。本题考查学生识图分析能力。西安事变是国民党内部爱国将领发动的争取国共联合抗日的军事政变,故选B项。

5.(2011年嘉兴调研)下图为七七事变后,我国著名画家张光宇所作漫画《“七七”与“切切”》。对这幅漫画理解比较准确的是( )

①认为日本发动侵华战争是自取灭亡

②坚信中国抗战必将取得胜利

③表明了日本人普遍反对战争

④日本军人对发动的侵华战争感到悲观

A.①② B.①③

C.③④ D.②④

解析:选A。本题考查分析问题的能力。日本于1937年7月7日发动侵华战争,而这场战争是侵略战争,必然会遭到失败。①②在材料中均有所反映,③④在材料中没有反映。

6.(2011年苏州学业水平检测)某同学想了解抗日战争全面爆发的史实,应该推荐他阅读的书是( )

解析:选A。本题考查学生的识图能力和对基础知识的再认再现能力。1937年7月7日,日军制造卢沟桥事变,标志着日军开始全面侵华,抗日战争全面爆发。B项九一八事变是日本局部侵华的事件。C项是抗日战争全面爆发后日军制造的惨案。D项是1936年国民党爱国将领张学良、杨虎城对蒋介石发动兵谏,要求他停止内战,联共抗日,当时抗日战争还没有全面爆发。

7.(2011年杭州检测)电视剧《中国兄弟连》(见右图)讲述了一次战役后国民党军队一个连去营救被日军围困的情报人员,与新四军的一支游击队在途中恰好相遇……两支“友军”在抗击日军的过程中联合杀敌成为生死兄弟。此种情景最有可能出现在( )

A.九一八事变后的东北地区

B.华北事变后的华北地区

C.西安事变和平解决时的西北地区

D.七七事变后的江南地区

解析:选D。本题主要考查学生阅读并提取关键信息的能力。题干材料中,“新四军”是1937年八一三事变后根据国共两党协议改编而成的,主体是南方八省的游击队,活动区域应是江南地区。据此判断应是D项正确。

8.(2011年福州检测)胡锦涛说:“中国国民党和中国共产党领导的抗日军队,分别担负着正面战场和敌后战场的作战任务,形成了共同抗击日本侵略者的战略态势。……中国人民的巨大民族觉醒、空前民族团结和英勇民族抗争,是中国人民抗日战争胜利的决定性因素。”上述材料表明了( )

A.正义性的反侵略战争,具有广泛的社会基础是抗战胜利的主要原因

B.中共的中流砥柱作用是抗战胜利的主要原因

C.以国共合作为基础的全民族抗战是胜利的根本原因

D.苏美对日作战,对中国的有力配合,是中国抗战胜利的外因

解析:选C。本题考查学生从材料中提取有效信息的能力。材料中的有效信息是“中国人民的巨大民族觉醒、空前民族团结和英勇民族抗争,是中国人民抗日战争胜利的决定性因素”。C项是对材料观点的正确阐释。

二、非选择题

9.史料的搜集、甄别、阐释、运用是新课程下历史学习与研究的重要手段,我们要形成正确的史料观。对于日本制造南京大屠杀的描述,有下列几则不同的材料:

材料1:“在(南京)马群镇警戒的时候,我们听说俘虏们被分配给各个中队,每一中队两三百人,已自行处死。”“七千人的生命(俘虏)转眼之间就从地球上消失,这是个不争的事实。”

——《东史郎日记》(日)

材料2:《南京大屠杀的虚构》出版后,日本右翼给予了高度评价,渡部升一在初版本的护封广告词中写道:“读了此书,如果今后有人仍然再提南京大屠杀,那就只能说他是煽动反日。”

材料3:下列三幅图片反映了日军在南京的暴行

材料4:青岛的余美红老师在给学生讲南京大屠杀这段历史时,引用了她父亲讲给她的一个事例:“当时我7岁,你叔叔4岁,鬼子打南京时,人们四处逃难。你叔叔尚小,就和保姆留在家里看房子。日军砸开咱家大门,保姆被杀,你叔叔右腿被打了一枪,昏死过去,侥幸捡了一条命。”

请回答:

(1)史料证据按照获取的途径和保存状态可以分为实物证据、文献证据和口传证据三类,请依此对上述材料进行分类。

(2)在《南京大屠杀的虚构》一书中,田中正明说:“记述历史有一大禁忌,就是绝对不能以传闻(口述)为证据撰写论文或记事。”对此你做何评价?

(3)材料1、2同样出自日本人之手,但对南京大屠杀一事为何有不同的定论?说明了什么?

(4)若想证实余美红老师父亲的说法,上述材料中最有力的证据是哪则?

(5)我们应当如何正确地对待历史?

解析:本题主要考查了抗日战争中日本对中国军民的屠杀史实以及现在中日两国人民如何对待这段历史。相应地考查了史料的研究方法。第(1)题根据题中材料特点回答即可。第(2)、(3)题考查了二者对待侵略史的态度及目的。第(4)题注意材料反映的是日本侵略者对手无寸铁的中国平民进行残忍的屠杀。第(5)题以中日关系为依托,表明正确的态度。

答案:(1)实物证据:材料3;文献证据:材料1、2;口传证据:材料4。

(2)传闻(口述)也是考证历史的有效证据之一,尽管其真实性不如实物证据高,但绝不可否认其价值的有效性;田中正明说这番话的目的是否定日本侵略的历史,为南京大屠杀翻案;这种不能正确对待历史的举动将伤害两国人民的感情。

(3)东史郎先生勇于面对侵略历史,敢于承担历史责任,如实描述历史,有着强烈的正义感;而渡部升一是日本右翼分子,极力为日本的侵略行径辩护,歪曲历史的真相。这说明了不同政治态度的人有不同的历史观;当今日本右翼势力的侵略野心不死等。

(4)材料3中的第一、三幅图片。

(5)尊重历史,以史为鉴;要世代友好相处等。

同课章节目录

- 专题一:古代中国的政治制度

- 一:中国早期政治制度的特点

- 二:走向“大一统”的秦汉政治

- 三:君主专制政体的演进与强化

- 四:专制时代晚期的政治形态

- 专题二:近代中国维护国家主权的斗争

- 一:列强入侵与民族危机

- 二:中国军民维护国家主权的斗争

- 三:伟大的抗日战争

- 专题三:近代中国的民主革命

- 一:太平天国运动

- 二:辛亥革命

- 三:新民主主义革命

- 专题四:现代中国的政治建设与祖国统一

- 一:新中国初期的政治建设

- 二:政治建设的曲折历程及其历史性转折

- 三:“一国两制”的伟大构想及其实践

- 专题五:现代中国的对外关系

- 一:新中国初期的外交

- 二:外交关系的突破

- 三:新时期的外交政策与成

- 专题六:古代希腊、罗马的政治文明

- 一:民主政治的摇篮——古代希腊

- 二:卓尔不群的雅典

- 三:罗马人的法律

- 专题七:近代西方民主政治的确立与发展

- 一:代议制的确立与完善

- 二:美国1787年宪法

- 三:民主政治的扩展

- 专题八:解放人类的阳光大道

- 一:马克思主义的诞生

- 二:国际工人运动的艰辛历程

- 三:俄国十月社会主义革命

- 专题九:当今世界政治格局的多极化趋势

- 一:美苏争锋

- 二:新兴力量的崛起

- 三:多极化趋势的加强

- 学习与探究之一:秦朝在中国历史上的地位

- 学习与探究之二:模拟古罗马法庭