【2012优化方案 精品课件】语文版 语文 必修5:第一单元 第1课

文档属性

| 名称 | 【2012优化方案 精品课件】语文版 语文 必修5:第一单元 第1课 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 778.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-10-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

第1课 论雅俗共赏

诗海探珠

书边事

张 乔

调角断清秋,

征人倚戍楼。

春风对青冢,

白日落梁州。

大漠无兵阻,

穷边有客游。

蕃情似此水,

长愿向南流。

【注】 ①唐朝自肃宗以后,河西、陇右一带长期为吐蕃所占。大中十一年,吐蕃将尚延心以河湟降唐,其地又全归唐朝所有。自此,唐代西部边塞地区才又出现一度和平安定的局面。

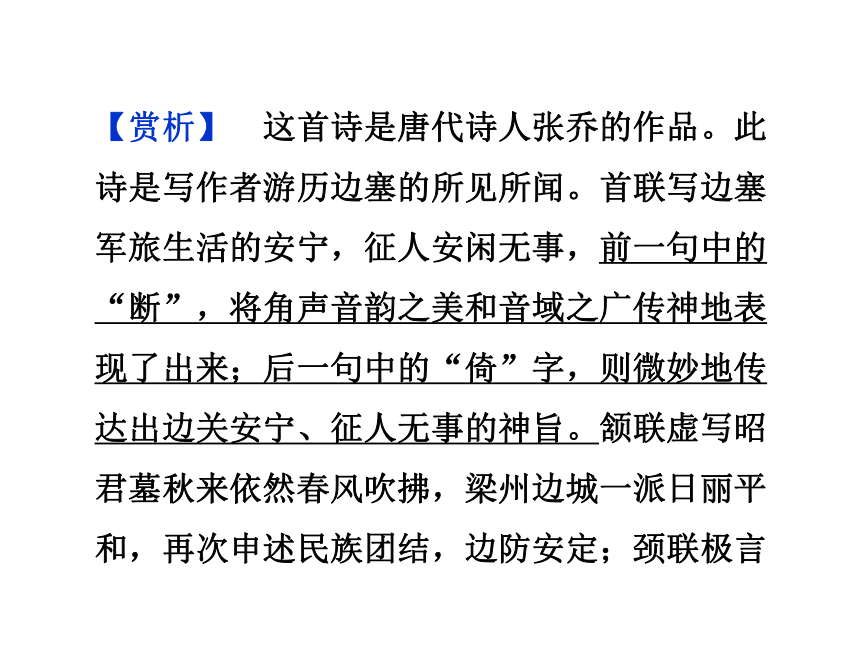

【赏析】 这首诗是唐代诗人张乔的作品。此诗是写作者游历边塞的所见所闻。首联写边塞军旅生活的安宁,征人安闲无事,前一句中的“断”,将角声音韵之美和音域之广传神地表现了出来;后一句中的“倚”字,则微妙地传达出边关安宁、征人无事的神旨。颔联虚写昭君墓秋来依然春风吹拂,梁州边城一派日丽平和,再次申述民族团结,边防安定;颈联极言

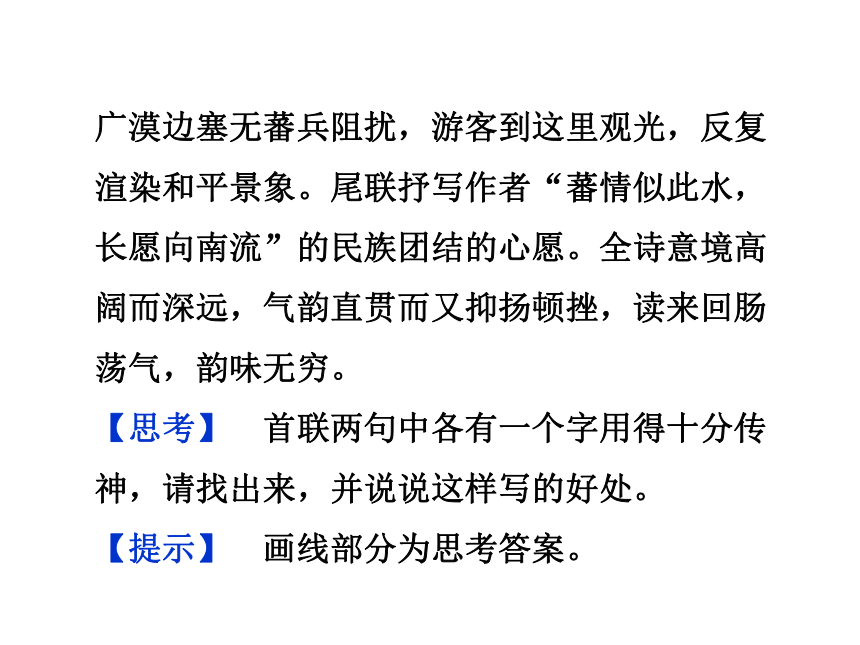

广漠边塞无蕃兵阻扰,游客到这里观光,反复渲染和平景象。尾联抒写作者“蕃情似此水,长愿向南流”的民族团结的心愿。全诗意境高阔而深远,气韵直贯而又抑扬顿挫,读来回肠荡气,韵味无穷。

【思考】 首联两句中各有一个字用得十分传神,请找出来,并说说这样写的好处。

【提示】 画线部分为思考答案。

课堂互动探究

写作素材积累

知能优化演练

第1课

论雅俗共赏

基础自主学案

美文佳作欣赏

基础自主学案

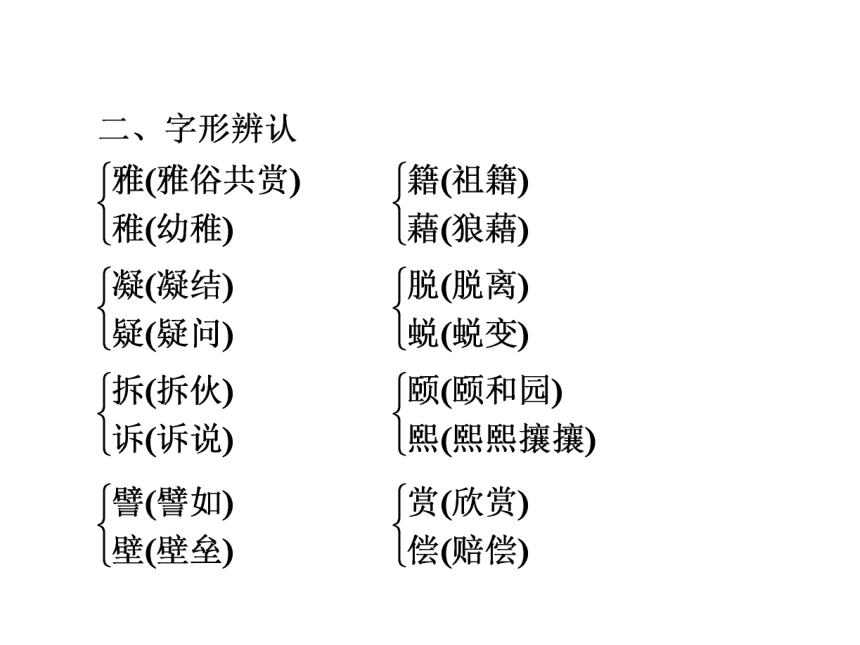

三、词语辨析

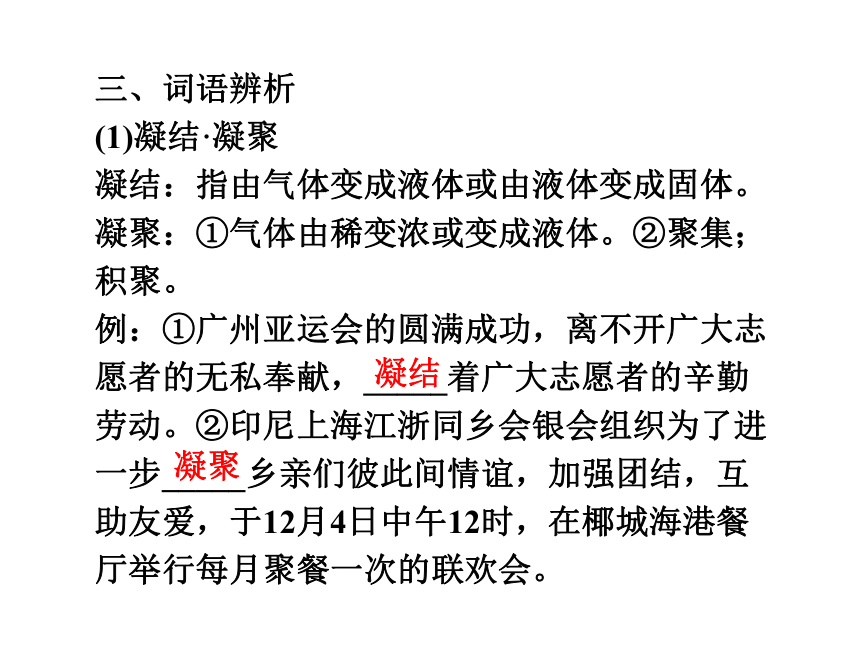

(1)凝结·凝聚

凝结:指由气体变成液体或由液体变成固体。凝聚:①气体由稀变浓或变成液体。②聚集;积聚。

例:①广州亚运会的圆满成功,离不开广大志愿者的无私奉献,_____着广大志愿者的辛勤劳动。②印尼上海江浙同乡会银会组织为了进一步_____乡亲们彼此间情谊,加强团结,互助友爱,于12月4日中午12时,在椰城海港餐厅举行每月聚餐一次的联欢会。

凝结

凝聚

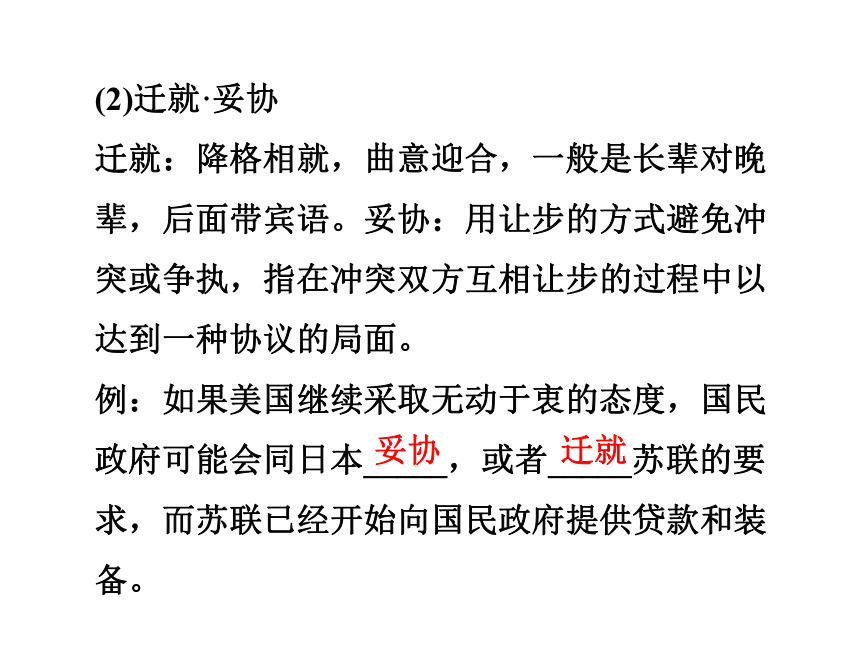

(2)迁就·妥协

迁就:降格相就,曲意迎合,一般是长辈对晚辈,后面带宾语。妥协:用让步的方式避免冲突或争执,指在冲突双方互相让步的过程中以达到一种协议的局面。

例:如果美国继续采取无动于衷的态度,国民政府可能会同日本_____,或者_____苏联的要求,而苏联已经开始向国民政府提供贷款和装备。

妥协

迁就

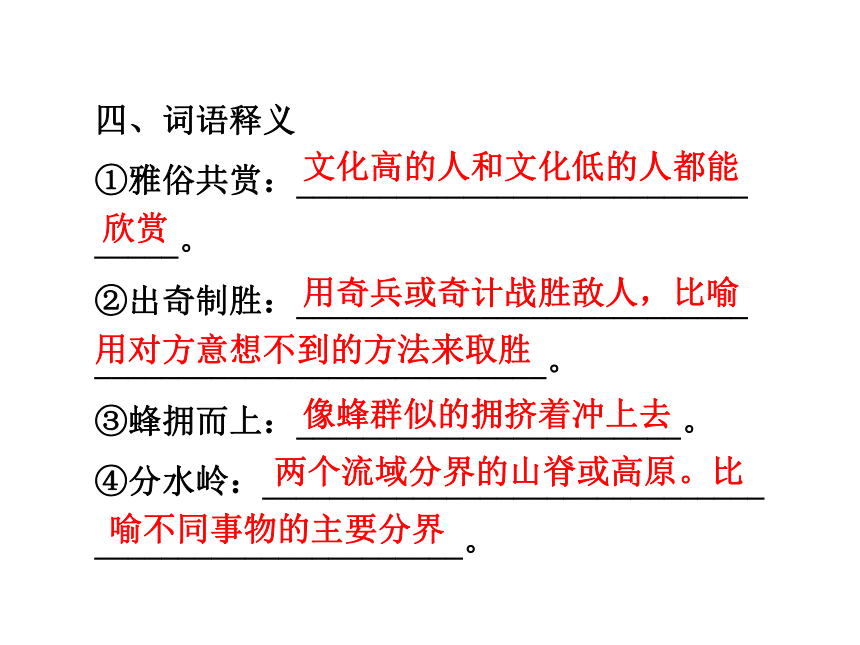

四、词语释义

①雅俗共赏:___________________________

_____。

②出奇制胜:___________________________

___________________________。

③蜂拥而上:_______________________。

④分水岭:______________________________

______________________。

像蜂群似的拥挤着冲上去

文化高的人和文化低的人都能

欣赏

用奇兵或奇计战胜敌人,比喻

用对方意想不到的方法来取胜

两个流域分界的山脊或高原。比

喻不同事物的主要分界

⑤一本正经:___________________。

⑥参差错落:______________________。

⑦俗不可耐:___________________。

⑧气盛言宜:__________________________。

形容很规矩,很庄重

长短、高低、大小不齐

庸俗得让人无法忍受

文章的气势盛大,言辞得当

五、文学常识

1.走近作者

朱自清(1898—1948),原名自华,

字佩弦,号秋实,取春华秋实之

意。为勉励自己在困境中不丧志,

保持清白,便取《楚辞》中“宁

廉洁正直以自清乎”中“自清”。生于江苏东

海县,祖籍浙江绍兴,自祖父以来定居扬州,

所以自称扬州人。1920年毕业于北京大学的哲学系,在江浙等地的中学任教,参加了文学研究会。1925年任清华大学教授。作品有诗文集《踪迹》,散文集《背影》、《欧游杂记》、《伦敦杂记》,杂文集《论雅俗共赏》、《标准与尺度》以及一些文艺论著,收在________

_______里。

朱自清,是诗人、散文家、学者,又是民主战士,毛泽东称颂其“表现了我们民族的英雄气概”,热烈赞扬其“宁死不领美国救济粮”的高尚气节。

《朱自清

文集》

2.资料链接

文学评论是运用文学理论现象进行研究,探讨,揭示文学的发展规律,以指导文学创作的实践活动。它包括诗歌评论、小说评论、散文评论、戏剧评论、影视评论等。

文学评论的对象是________(小说、诗歌、散文、戏剧、绘画、影视等);评论的目的是通过对其

文学作品

思想内容,创作风格,艺术特点等方面议论、评价,提高阅读,鉴赏水平。评论时当然可以旁征博引,引用各种材料论证,但这旁征博引的各种材料,应是与文学作品有关的,而文学评论所用的材料基本上是来自所评文学作品本身。

文学评论必须对作品有总的评价,并且对这个评价有一定论证过程,但作品分析就未必对作品要有总评价。

六、整体预知

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.孟子有云:“口之于味也,有同嗜焉;耳之于声也,有同听焉;目之于色也,有同美焉。”文中用这句话有什么用意?

【提示】 这句话说的是人之常情,也就是说人情不相远;就文章而论,人们在欣赏方面也有许多相通之处。无论是雅文学还是俗文学,在其发展过程中,就会逐渐地趋向普遍化,

而走上雅俗共赏的路子。当然并不是雅文学被普遍接受,或是俗文学被普遍接受,而是说雅文学或俗文学在文学规律自身的作用下而逐步融合,雅文学可能会俗化,俗文学又可能逐渐雅化。

2.“‘通俗化’还分别雅俗,还是‘雅俗共赏’的路,大众化却更进一步要达到那没有雅俗之分,只有‘共赏’的局面。这大概也会是所谓由量变到质变罢。”这句话放在文章的末尾,作者的意图是什么?

【提示】 在二十世纪初期这个新时代,出现新一轮雅俗之别。新文化以及新文学尽管以平民化为方向,背叛了传统的贵族文化和贵族文学,但却形成了新的雅文化和雅文学,对大众

来说,仍然属于“阳春白雪”一类。彼此之间有距离,甚至有隔膜,缺少共同语言。对立导向交融,新一轮文化融合开始进行,“雅俗共赏”“通俗化”及“大众化”号召就是这种客观趋势的话语表现。作者希望看到在二十世纪里完成前所未有的、高质量的雅俗结合的事业。

3.唐代以前及以后,对文学作品的欣赏是什么状况?为什么会出现这种状况?

【提示】 唐代以前,对文学作品的欣赏是雅人的专利,俗人是无法欣赏文学作品的。造成这种状况的原因主要是唐代以前门第等级制度严格,“士”“民”界限森严并且固定不变,俗人受教育的条件受到各方面的限制,再加上文学采用“雅”的样式,各种文学样式离普通

百姓较远,以致造成了“赏奇析疑”这一雅人的专利。唐代以后,对文学作品的欣赏出现了“雅俗共赏”的趋势。唐代“安史之乱”后,门第垮台,“士”“民”分界弱化,佛教流行,禅宗求真化俗,印刷术的发明与改进促进了教育的发展,文学内容及样式不断发展变化以贴近民众,所以出现了“雅俗共赏”的文学演变趋势。

4.为什么说“‘雅俗共赏’是以雅为主的” “就算跟民众近了一些,近得也不太多”?

【提示】 “雅俗共赏”的追求实为两种文艺的相互妥协,相互效仿,慢慢地走到一条道路上。雅士需要迁就俗士的趣味,可俗士摆脱得更多。当然,就这个说法本身来看,它由雅士们提出,是雅方处于主动地位的宽宏大量,因此要伴随着“以雅为主”“俗不伤雅”的条件限定,“雅俗共赏”最终是以雅为主的。

5.朱自清先生在文章中是如何做到“巧于截取,详略有致”的?

【名师点拨】 朱自清没有从先秦文学下笔,而是巧妙地截取了唐以后的文学发展史。这是因为“安史之乱可以说是我们社会变迁的一条分水岭”,自此以后“士”和“民”的社会等级逐渐模糊,为“雅”与“俗”的自然融合提供了条件。“分水岭”的准确定位,使得本来繁杂的问题焦点更集中在最具代表性与典型的唐、宋两代,这是极有见地的。作者如此截取,

足以阐述“雅俗共赏”的发展趋势,以及其发展过程中的种种流变。作者在论述唐宋两代之时,也不是平均使用笔墨,而是有意识地偏重于其代表性文体所体现出的“雅”“俗”流变,做到详略有致,重点突出。唐,作者述其“语录”、“笔记”、“传奇”;宋,述其诗、词、曲、平话、章回、皮簧等,进而阐述“雅俗共赏”历来其实是以雅为主,有宾主之分的重要观点。

6.结合本文,谈谈朱自清的文风有何特点?

【名师点拨】 本文先用八个小节细细梳理了唐宋文学“雅”“俗”问题的历史沿革,每提出一个新见解,都是理据详备。如,对唐宋“语录体”“求真与化俗,是为了争取群众”的阐述,侧重论述其“求真”的两重含意,析理非常明晰;为说明“雅化程度的深浅,决定

这种地位的高低或有没有……雅化越深,‘共赏’的人越少,越浅也就越多”的观点,作者引用了耳熟能详的《水浒》《西游记》《红楼梦》等文学名著为例。作者的论述高超不俗,别有眼光,的确做到了于平实之中显示出不凡,同时又不以狰狞面目示人,不作哗众取宠之论,无咄咄逼人之态,不以好辩为嗜,语言平易,旨在构建为大众所喜爱的文学趣味。即便是对古人的议论乖谬

之处,也从不采取诋毁轻薄的口吻。比如说对黄山谷,作者虽不尽同意其“以故为新”的观点,但还是充分肯定了其“以俗为雅”的主张,不攻其一点不及其余。如此风范就不仅仅是文风平实的问题了,更让我们看到这位伟大的作家平和谦恬的文风其实是与他的人品全然一致的。

[细剖·深析]

[楼主]

朱自清认为,“雅”和“俗”有共通的地方,不是不相理会的两橛;“大众化”没有“雅”“俗”之分,只有“共赏”的局面。但也有人认为大众文化是粗野简陋的,精英文化是高雅精致的;有人认为大众文化也有高雅精致的,精英文化也有粗野简陋的,因此不应以“大众的”或“精英的”文化来判定雅俗。对此你是怎样认为的?

[沙发]

“俗、雅”与“大众、精英”之间如何联系,需要有具体的、实事求是的分析判断,不能轻易在它们之间画等号。不能认为大众文化一定是粗野简陋的,而精英文化则必然是高雅精致的。事实上,文化的“雅俗高低”是要在每一次的创造中具体地显现和接受评判的,并不是谁家固定不变的专利。

[板凳]

民间文化和精英文化里面,都有精华和糟粕。不论大众文化还是精英文化,都有自己的“俗”和“雅”,都有自己从低向高、从浅到深、从粗到精的发展过程。历史证明,大众文化也可以有自己的精品,有自己的高贵和美;而精英文化也难保不出粗俗之作,也有它们的俗气、无聊和空洞。只有凭借创造的智慧和精心的劳动,而不是凭借某种身份,才能产生精品。对任何人和任何文化形式来说,都是如此。

[三楼]

俗文化和雅文化、大众文化和精英文化之间,究竟是相互依存、共生共荣的关系,还是互相排斥、此消彼长的关系,从不同的前提出发,就会得出不同的结论。每个不把自己同大众对立起来的人,都不应认为大众文化是粗野简陋的,精英文化是高雅精致的,只要是适应时代的需求,担起了应负的责任,表现出了应有的活力和水平,走在文化创新的前列的文化就是高雅精致的文化。

写作素材积累

技法借鉴

线索清晰,脉络分明

本文以论述“雅俗共赏”为题,避免了浅显的习惯思路,换句话说,避免了“什么是雅俗共赏”“怎样雅俗共赏”,而是以雅俗共赏的历史发展作为论述的线索,从造成雅俗共赏的文学成因、社会成因的角度,从各种不同文体的演化进程具体而详尽地介绍了中国古代文化的发展脉络,使读者从纵的方面对中国文学内涵进行全方位地把握,从而提升了读者的文学素养。

要想使线索清晰,脉络分明,在确定好文章的线索后,布置线索时,既要考虑到线索要蕴含于文章内容之中,又要考虑到借助一些文字在适当的时候显露出来,要让线索或隐或显,若断若续,草蛇灰线,伏脉千里。因为线索是渗透于文章内容之中的,如果线索一直浮于内容表面,就显得太直、太露,文章势必一览无余;而且,这样写貌似线索明晰,实则形同虚设,

并不能真正起到联缀材料的作用。但是如果线索一直隐藏于材料之中,不露踪迹,使人看都看不出,那么就会找不到头绪,不得要领。

●随堂练笔

运用有关议论文线索的知识,以“靠奋斗冲破埋没的压力”为话题写一段100字左右的文字。要求线索清晰,条理清晰。

素材积累

1.课内素材开发

朱自清宁可饿死,不领“救济粮”

1948年6月,当时国民党政府的法币像大江东下一样,时时刻刻在贬值,买一包纸烟要几万块钱。教授的薪水月月在涨,但法币贬值更快,人民生活更为困难。国民党政府也知道人民的怨恨,特别是高等学校知识分子。于是便耍了一个手法,发一种配购证,可以用较低的价格买到“美援的面粉”。也正当这个时候,美国

政府积极扶助日本,一面是廉价收买,一面是扶植日本,侮辱中国人民。当时的进步知识分子,为了揭穿国民党政府的阴谋,抗议美国政府的侮辱,发表了一个公开声明。朱自清先生在声明上签了名,影响了家中的生活。后来毛泽东说朱自清“一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’”“表现了我们民族的英雄气概”。

[适用话题]

此则材料可以用于与“自尊”、“骨气”、“情感与理智”、“一步与一生”等话题相关的文章写作中。

2.鲜活素材速递

起步于俗,植根于俗,以搞笑为主的本山传媒及其旗下的“刘老根大舞台”,致力于将“绿色二人转”产业化,在当代中国俗文化的发展历程中具有标志性意义。面对多年的“低俗”的骂声,本山传媒坚持走自己的路,以雅俗共赏为最高追求目标,一跃成为中国演艺产业的领头人,成为中国文艺界的一道亮丽风景线。 “刘老根大舞台”扎根黑土,坚守本色,“不

求庙堂之高,但求江湖之远”,致力于为全国的老百姓送去更多笑声和欢乐,不啻为我国文化产业追求雅俗共赏审美观的积极尝试和成功范例。

[适用话题]

此则材料可用于“推陈出新”、“创新”、“雅俗共赏”等话题或者材料作文中。

知能优化演练

美文佳作欣赏

想北平

老 舍

设若让我写一本小说,以北平作背景,我不至于害怕,因为我可以捡着我知道的写,而躲开我所不知道的。但要让我单摆浮搁的讲一套北平,我没办法。北平的地方那么大,事情那么多,我知道的真觉太少了,虽然我生在那里,一直到廿七岁才离开。以名胜说,我没到过陶然亭,这多可笑!以此类推,我所知道的那点只是“我的北平”,而我的北平大概等于牛的一毛。

可是,我真爱北平。这个爱几乎是要说而说不出的。我爱我的母亲。怎样爱?我说不出。在我想做一件讨她老人家喜欢的事情的时候,我独自微微的笑着;在我想到她的健康而不放心的时候,我欲落泪。语言是不够表现我的心情的,只有独自微笑或落泪才足以把内心揭露在外面一些来。我之爱北平也近乎这个。夸奖这个古城的某一点是容易的,可是那就把北平看得太小了。我所爱的北平不是枝枝节节的一些什么,而是整个儿与我的心灵相黏合的一段历史,一大块地方,多少风景名胜,从雨后什刹海的蜻蜓一直到我梦里的

玉泉山的塔影,都积凑到一块,每一小的事件中有个我,我的每一思念中有个北平,这只有说不出而已。

真愿成为诗人,把一切好听好看的字都浸在自己的心血里,像杜鹃似的啼出北平的俊伟。啊!我不是诗人!我将永远道不出我的爱,一种像由音乐与图画所引起的爱。这不但辜负了北平,也对不住我自己,因为我的最初的知识与印象都得自北平,它是在我的血里,我的性格与脾气里有许多地方是这古城所赐给的。我不能爱上海与天津,因为我心中有个北平。可是我说不出来!

伦敦,巴黎,罗马与堪司坦丁堡,曾被称为欧洲的四大“历史的都城”。我知道一些伦敦的情形;巴黎与罗马只是到过而已;堪司坦丁堡根本没有去过。就伦敦、巴黎、罗马来说,巴黎更近似北平——虽然“近似”两字要拉扯得很远——不过,假使让我“家住巴黎”,我一定会和没有家一样的感到寂苦。巴黎,据我看,还太热闹。自然,那里也有空旷静寂的地方,可是又未免太旷;不像北平那样既复杂而又有个边际,使我能摸着——那长着红酸枣的老城墙!面向着积水滩,背后是城墙,坐在石上看

水中的小蝌蚪或苇叶上的嫩蜻蜓,我可以快乐的坐一天,心中完全安适,无所求也无可怕,像小儿安睡在摇篮里。是的,北平也有热闹的地方,但是它和太极拳相似,动中有静。巴黎有许多地方使人疲乏,所以咖啡与酒是必要的,以便刺激;在北平,有温和的香片茶就够了。

论说巴黎的布置已比伦敦罗马匀调得多了,可是比上北平还差点事儿。北平在人为之中显出自然,几乎是什么地方既不挤得慌,又不太僻静:最小的胡同里的房子也有院子与树;最空

旷的地方也离买卖街与住宅区不远。这种分配法可以算——在我的经验中——天下第一了。北平的好处不在处处设备得完全,而在它处处有空儿,可以使人自由的喘气;不在有好些美丽的建筑,而在建筑的四周都有空闲的地方,使它们成为美景。每一个城楼,每一个牌楼,都可以从老远就看见。况且在街上还可以看见北山与西山呢!

好学的,爱古物的,人们自然喜欢北平,因为这里书多古物多。我不好学,也没钱买古物。对于物质上,我却喜爱北平的花多菜多果子多。花草是种费钱的玩艺,可是此地的“草花儿”很便宜,

而且家家有院子,可以花不多的钱而种一院子花,即使算不了什么,可是到底可爱呀。墙上的牵牛,墙根的靠山竹与草茉莉,是多么省钱省事而也足以招来蝴蝶呀!至于青菜,白菜,扁豆,毛豆角,黄瓜,菠菜等等,大多数是直接由城外担来而送到家门口的。雨后,韭菜叶上还往往带着雨时溅起的泥点。青菜摊子上的红红绿绿几乎有诗似的美丽。果子有不少是由西山与北山来的,西山的沙果,海棠,北山的黑枣,柿子,进了城还带着一层白霜儿呀!哼,美国的橘子包着纸,遇到北平的带霜儿的玉李,还不愧杀!

是的,北平是个都城,而能有好多自己产生的花,菜,水果,这就使人更接近了自然。从它里面说,它没有像伦敦的那些成天冒烟的工厂;从外面说,它紧连着园林,菜圃与农村。采菊东篱下,在这里,确是可以悠然见南山的;大概把“南”字变个“西”或“北”,也没有多少了不得的吧。像我这样的一个贫寒的人,或者只有在北平能享受一点清福了。

好,不再说了吧;要落泪了,真想念北平呀!

【赏评】 本文是老舍先生1936年在山东济南时写下的一篇散文。当年身处异地的老舍,在战乱的岁月中,更加思念他挚爱的北平。作者抒写了对这座文化古城的深情眷恋,一处景便渗出刻骨铭心的一缕情,他想“把一切好听好看的字都浸在自己的心血里,像杜鹃似的啼出北平的俊伟”。作者描写一景一物都想着读者,尽力把自己的情感跟读者沟通。作者在文章中没有铺张夸饰北平的丰物美景,而是那么娓娓地叙谈,就使那种眷恋故土的热情感染着读者,激起共鸣。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

第1课 论雅俗共赏

诗海探珠

书边事

张 乔

调角断清秋,

征人倚戍楼。

春风对青冢,

白日落梁州。

大漠无兵阻,

穷边有客游。

蕃情似此水,

长愿向南流。

【注】 ①唐朝自肃宗以后,河西、陇右一带长期为吐蕃所占。大中十一年,吐蕃将尚延心以河湟降唐,其地又全归唐朝所有。自此,唐代西部边塞地区才又出现一度和平安定的局面。

【赏析】 这首诗是唐代诗人张乔的作品。此诗是写作者游历边塞的所见所闻。首联写边塞军旅生活的安宁,征人安闲无事,前一句中的“断”,将角声音韵之美和音域之广传神地表现了出来;后一句中的“倚”字,则微妙地传达出边关安宁、征人无事的神旨。颔联虚写昭君墓秋来依然春风吹拂,梁州边城一派日丽平和,再次申述民族团结,边防安定;颈联极言

广漠边塞无蕃兵阻扰,游客到这里观光,反复渲染和平景象。尾联抒写作者“蕃情似此水,长愿向南流”的民族团结的心愿。全诗意境高阔而深远,气韵直贯而又抑扬顿挫,读来回肠荡气,韵味无穷。

【思考】 首联两句中各有一个字用得十分传神,请找出来,并说说这样写的好处。

【提示】 画线部分为思考答案。

课堂互动探究

写作素材积累

知能优化演练

第1课

论雅俗共赏

基础自主学案

美文佳作欣赏

基础自主学案

三、词语辨析

(1)凝结·凝聚

凝结:指由气体变成液体或由液体变成固体。凝聚:①气体由稀变浓或变成液体。②聚集;积聚。

例:①广州亚运会的圆满成功,离不开广大志愿者的无私奉献,_____着广大志愿者的辛勤劳动。②印尼上海江浙同乡会银会组织为了进一步_____乡亲们彼此间情谊,加强团结,互助友爱,于12月4日中午12时,在椰城海港餐厅举行每月聚餐一次的联欢会。

凝结

凝聚

(2)迁就·妥协

迁就:降格相就,曲意迎合,一般是长辈对晚辈,后面带宾语。妥协:用让步的方式避免冲突或争执,指在冲突双方互相让步的过程中以达到一种协议的局面。

例:如果美国继续采取无动于衷的态度,国民政府可能会同日本_____,或者_____苏联的要求,而苏联已经开始向国民政府提供贷款和装备。

妥协

迁就

四、词语释义

①雅俗共赏:___________________________

_____。

②出奇制胜:___________________________

___________________________。

③蜂拥而上:_______________________。

④分水岭:______________________________

______________________。

像蜂群似的拥挤着冲上去

文化高的人和文化低的人都能

欣赏

用奇兵或奇计战胜敌人,比喻

用对方意想不到的方法来取胜

两个流域分界的山脊或高原。比

喻不同事物的主要分界

⑤一本正经:___________________。

⑥参差错落:______________________。

⑦俗不可耐:___________________。

⑧气盛言宜:__________________________。

形容很规矩,很庄重

长短、高低、大小不齐

庸俗得让人无法忍受

文章的气势盛大,言辞得当

五、文学常识

1.走近作者

朱自清(1898—1948),原名自华,

字佩弦,号秋实,取春华秋实之

意。为勉励自己在困境中不丧志,

保持清白,便取《楚辞》中“宁

廉洁正直以自清乎”中“自清”。生于江苏东

海县,祖籍浙江绍兴,自祖父以来定居扬州,

所以自称扬州人。1920年毕业于北京大学的哲学系,在江浙等地的中学任教,参加了文学研究会。1925年任清华大学教授。作品有诗文集《踪迹》,散文集《背影》、《欧游杂记》、《伦敦杂记》,杂文集《论雅俗共赏》、《标准与尺度》以及一些文艺论著,收在________

_______里。

朱自清,是诗人、散文家、学者,又是民主战士,毛泽东称颂其“表现了我们民族的英雄气概”,热烈赞扬其“宁死不领美国救济粮”的高尚气节。

《朱自清

文集》

2.资料链接

文学评论是运用文学理论现象进行研究,探讨,揭示文学的发展规律,以指导文学创作的实践活动。它包括诗歌评论、小说评论、散文评论、戏剧评论、影视评论等。

文学评论的对象是________(小说、诗歌、散文、戏剧、绘画、影视等);评论的目的是通过对其

文学作品

思想内容,创作风格,艺术特点等方面议论、评价,提高阅读,鉴赏水平。评论时当然可以旁征博引,引用各种材料论证,但这旁征博引的各种材料,应是与文学作品有关的,而文学评论所用的材料基本上是来自所评文学作品本身。

文学评论必须对作品有总的评价,并且对这个评价有一定论证过程,但作品分析就未必对作品要有总评价。

六、整体预知

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.孟子有云:“口之于味也,有同嗜焉;耳之于声也,有同听焉;目之于色也,有同美焉。”文中用这句话有什么用意?

【提示】 这句话说的是人之常情,也就是说人情不相远;就文章而论,人们在欣赏方面也有许多相通之处。无论是雅文学还是俗文学,在其发展过程中,就会逐渐地趋向普遍化,

而走上雅俗共赏的路子。当然并不是雅文学被普遍接受,或是俗文学被普遍接受,而是说雅文学或俗文学在文学规律自身的作用下而逐步融合,雅文学可能会俗化,俗文学又可能逐渐雅化。

2.“‘通俗化’还分别雅俗,还是‘雅俗共赏’的路,大众化却更进一步要达到那没有雅俗之分,只有‘共赏’的局面。这大概也会是所谓由量变到质变罢。”这句话放在文章的末尾,作者的意图是什么?

【提示】 在二十世纪初期这个新时代,出现新一轮雅俗之别。新文化以及新文学尽管以平民化为方向,背叛了传统的贵族文化和贵族文学,但却形成了新的雅文化和雅文学,对大众

来说,仍然属于“阳春白雪”一类。彼此之间有距离,甚至有隔膜,缺少共同语言。对立导向交融,新一轮文化融合开始进行,“雅俗共赏”“通俗化”及“大众化”号召就是这种客观趋势的话语表现。作者希望看到在二十世纪里完成前所未有的、高质量的雅俗结合的事业。

3.唐代以前及以后,对文学作品的欣赏是什么状况?为什么会出现这种状况?

【提示】 唐代以前,对文学作品的欣赏是雅人的专利,俗人是无法欣赏文学作品的。造成这种状况的原因主要是唐代以前门第等级制度严格,“士”“民”界限森严并且固定不变,俗人受教育的条件受到各方面的限制,再加上文学采用“雅”的样式,各种文学样式离普通

百姓较远,以致造成了“赏奇析疑”这一雅人的专利。唐代以后,对文学作品的欣赏出现了“雅俗共赏”的趋势。唐代“安史之乱”后,门第垮台,“士”“民”分界弱化,佛教流行,禅宗求真化俗,印刷术的发明与改进促进了教育的发展,文学内容及样式不断发展变化以贴近民众,所以出现了“雅俗共赏”的文学演变趋势。

4.为什么说“‘雅俗共赏’是以雅为主的” “就算跟民众近了一些,近得也不太多”?

【提示】 “雅俗共赏”的追求实为两种文艺的相互妥协,相互效仿,慢慢地走到一条道路上。雅士需要迁就俗士的趣味,可俗士摆脱得更多。当然,就这个说法本身来看,它由雅士们提出,是雅方处于主动地位的宽宏大量,因此要伴随着“以雅为主”“俗不伤雅”的条件限定,“雅俗共赏”最终是以雅为主的。

5.朱自清先生在文章中是如何做到“巧于截取,详略有致”的?

【名师点拨】 朱自清没有从先秦文学下笔,而是巧妙地截取了唐以后的文学发展史。这是因为“安史之乱可以说是我们社会变迁的一条分水岭”,自此以后“士”和“民”的社会等级逐渐模糊,为“雅”与“俗”的自然融合提供了条件。“分水岭”的准确定位,使得本来繁杂的问题焦点更集中在最具代表性与典型的唐、宋两代,这是极有见地的。作者如此截取,

足以阐述“雅俗共赏”的发展趋势,以及其发展过程中的种种流变。作者在论述唐宋两代之时,也不是平均使用笔墨,而是有意识地偏重于其代表性文体所体现出的“雅”“俗”流变,做到详略有致,重点突出。唐,作者述其“语录”、“笔记”、“传奇”;宋,述其诗、词、曲、平话、章回、皮簧等,进而阐述“雅俗共赏”历来其实是以雅为主,有宾主之分的重要观点。

6.结合本文,谈谈朱自清的文风有何特点?

【名师点拨】 本文先用八个小节细细梳理了唐宋文学“雅”“俗”问题的历史沿革,每提出一个新见解,都是理据详备。如,对唐宋“语录体”“求真与化俗,是为了争取群众”的阐述,侧重论述其“求真”的两重含意,析理非常明晰;为说明“雅化程度的深浅,决定

这种地位的高低或有没有……雅化越深,‘共赏’的人越少,越浅也就越多”的观点,作者引用了耳熟能详的《水浒》《西游记》《红楼梦》等文学名著为例。作者的论述高超不俗,别有眼光,的确做到了于平实之中显示出不凡,同时又不以狰狞面目示人,不作哗众取宠之论,无咄咄逼人之态,不以好辩为嗜,语言平易,旨在构建为大众所喜爱的文学趣味。即便是对古人的议论乖谬

之处,也从不采取诋毁轻薄的口吻。比如说对黄山谷,作者虽不尽同意其“以故为新”的观点,但还是充分肯定了其“以俗为雅”的主张,不攻其一点不及其余。如此风范就不仅仅是文风平实的问题了,更让我们看到这位伟大的作家平和谦恬的文风其实是与他的人品全然一致的。

[细剖·深析]

[楼主]

朱自清认为,“雅”和“俗”有共通的地方,不是不相理会的两橛;“大众化”没有“雅”“俗”之分,只有“共赏”的局面。但也有人认为大众文化是粗野简陋的,精英文化是高雅精致的;有人认为大众文化也有高雅精致的,精英文化也有粗野简陋的,因此不应以“大众的”或“精英的”文化来判定雅俗。对此你是怎样认为的?

[沙发]

“俗、雅”与“大众、精英”之间如何联系,需要有具体的、实事求是的分析判断,不能轻易在它们之间画等号。不能认为大众文化一定是粗野简陋的,而精英文化则必然是高雅精致的。事实上,文化的“雅俗高低”是要在每一次的创造中具体地显现和接受评判的,并不是谁家固定不变的专利。

[板凳]

民间文化和精英文化里面,都有精华和糟粕。不论大众文化还是精英文化,都有自己的“俗”和“雅”,都有自己从低向高、从浅到深、从粗到精的发展过程。历史证明,大众文化也可以有自己的精品,有自己的高贵和美;而精英文化也难保不出粗俗之作,也有它们的俗气、无聊和空洞。只有凭借创造的智慧和精心的劳动,而不是凭借某种身份,才能产生精品。对任何人和任何文化形式来说,都是如此。

[三楼]

俗文化和雅文化、大众文化和精英文化之间,究竟是相互依存、共生共荣的关系,还是互相排斥、此消彼长的关系,从不同的前提出发,就会得出不同的结论。每个不把自己同大众对立起来的人,都不应认为大众文化是粗野简陋的,精英文化是高雅精致的,只要是适应时代的需求,担起了应负的责任,表现出了应有的活力和水平,走在文化创新的前列的文化就是高雅精致的文化。

写作素材积累

技法借鉴

线索清晰,脉络分明

本文以论述“雅俗共赏”为题,避免了浅显的习惯思路,换句话说,避免了“什么是雅俗共赏”“怎样雅俗共赏”,而是以雅俗共赏的历史发展作为论述的线索,从造成雅俗共赏的文学成因、社会成因的角度,从各种不同文体的演化进程具体而详尽地介绍了中国古代文化的发展脉络,使读者从纵的方面对中国文学内涵进行全方位地把握,从而提升了读者的文学素养。

要想使线索清晰,脉络分明,在确定好文章的线索后,布置线索时,既要考虑到线索要蕴含于文章内容之中,又要考虑到借助一些文字在适当的时候显露出来,要让线索或隐或显,若断若续,草蛇灰线,伏脉千里。因为线索是渗透于文章内容之中的,如果线索一直浮于内容表面,就显得太直、太露,文章势必一览无余;而且,这样写貌似线索明晰,实则形同虚设,

并不能真正起到联缀材料的作用。但是如果线索一直隐藏于材料之中,不露踪迹,使人看都看不出,那么就会找不到头绪,不得要领。

●随堂练笔

运用有关议论文线索的知识,以“靠奋斗冲破埋没的压力”为话题写一段100字左右的文字。要求线索清晰,条理清晰。

素材积累

1.课内素材开发

朱自清宁可饿死,不领“救济粮”

1948年6月,当时国民党政府的法币像大江东下一样,时时刻刻在贬值,买一包纸烟要几万块钱。教授的薪水月月在涨,但法币贬值更快,人民生活更为困难。国民党政府也知道人民的怨恨,特别是高等学校知识分子。于是便耍了一个手法,发一种配购证,可以用较低的价格买到“美援的面粉”。也正当这个时候,美国

政府积极扶助日本,一面是廉价收买,一面是扶植日本,侮辱中国人民。当时的进步知识分子,为了揭穿国民党政府的阴谋,抗议美国政府的侮辱,发表了一个公开声明。朱自清先生在声明上签了名,影响了家中的生活。后来毛泽东说朱自清“一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’”“表现了我们民族的英雄气概”。

[适用话题]

此则材料可以用于与“自尊”、“骨气”、“情感与理智”、“一步与一生”等话题相关的文章写作中。

2.鲜活素材速递

起步于俗,植根于俗,以搞笑为主的本山传媒及其旗下的“刘老根大舞台”,致力于将“绿色二人转”产业化,在当代中国俗文化的发展历程中具有标志性意义。面对多年的“低俗”的骂声,本山传媒坚持走自己的路,以雅俗共赏为最高追求目标,一跃成为中国演艺产业的领头人,成为中国文艺界的一道亮丽风景线。 “刘老根大舞台”扎根黑土,坚守本色,“不

求庙堂之高,但求江湖之远”,致力于为全国的老百姓送去更多笑声和欢乐,不啻为我国文化产业追求雅俗共赏审美观的积极尝试和成功范例。

[适用话题]

此则材料可用于“推陈出新”、“创新”、“雅俗共赏”等话题或者材料作文中。

知能优化演练

美文佳作欣赏

想北平

老 舍

设若让我写一本小说,以北平作背景,我不至于害怕,因为我可以捡着我知道的写,而躲开我所不知道的。但要让我单摆浮搁的讲一套北平,我没办法。北平的地方那么大,事情那么多,我知道的真觉太少了,虽然我生在那里,一直到廿七岁才离开。以名胜说,我没到过陶然亭,这多可笑!以此类推,我所知道的那点只是“我的北平”,而我的北平大概等于牛的一毛。

可是,我真爱北平。这个爱几乎是要说而说不出的。我爱我的母亲。怎样爱?我说不出。在我想做一件讨她老人家喜欢的事情的时候,我独自微微的笑着;在我想到她的健康而不放心的时候,我欲落泪。语言是不够表现我的心情的,只有独自微笑或落泪才足以把内心揭露在外面一些来。我之爱北平也近乎这个。夸奖这个古城的某一点是容易的,可是那就把北平看得太小了。我所爱的北平不是枝枝节节的一些什么,而是整个儿与我的心灵相黏合的一段历史,一大块地方,多少风景名胜,从雨后什刹海的蜻蜓一直到我梦里的

玉泉山的塔影,都积凑到一块,每一小的事件中有个我,我的每一思念中有个北平,这只有说不出而已。

真愿成为诗人,把一切好听好看的字都浸在自己的心血里,像杜鹃似的啼出北平的俊伟。啊!我不是诗人!我将永远道不出我的爱,一种像由音乐与图画所引起的爱。这不但辜负了北平,也对不住我自己,因为我的最初的知识与印象都得自北平,它是在我的血里,我的性格与脾气里有许多地方是这古城所赐给的。我不能爱上海与天津,因为我心中有个北平。可是我说不出来!

伦敦,巴黎,罗马与堪司坦丁堡,曾被称为欧洲的四大“历史的都城”。我知道一些伦敦的情形;巴黎与罗马只是到过而已;堪司坦丁堡根本没有去过。就伦敦、巴黎、罗马来说,巴黎更近似北平——虽然“近似”两字要拉扯得很远——不过,假使让我“家住巴黎”,我一定会和没有家一样的感到寂苦。巴黎,据我看,还太热闹。自然,那里也有空旷静寂的地方,可是又未免太旷;不像北平那样既复杂而又有个边际,使我能摸着——那长着红酸枣的老城墙!面向着积水滩,背后是城墙,坐在石上看

水中的小蝌蚪或苇叶上的嫩蜻蜓,我可以快乐的坐一天,心中完全安适,无所求也无可怕,像小儿安睡在摇篮里。是的,北平也有热闹的地方,但是它和太极拳相似,动中有静。巴黎有许多地方使人疲乏,所以咖啡与酒是必要的,以便刺激;在北平,有温和的香片茶就够了。

论说巴黎的布置已比伦敦罗马匀调得多了,可是比上北平还差点事儿。北平在人为之中显出自然,几乎是什么地方既不挤得慌,又不太僻静:最小的胡同里的房子也有院子与树;最空

旷的地方也离买卖街与住宅区不远。这种分配法可以算——在我的经验中——天下第一了。北平的好处不在处处设备得完全,而在它处处有空儿,可以使人自由的喘气;不在有好些美丽的建筑,而在建筑的四周都有空闲的地方,使它们成为美景。每一个城楼,每一个牌楼,都可以从老远就看见。况且在街上还可以看见北山与西山呢!

好学的,爱古物的,人们自然喜欢北平,因为这里书多古物多。我不好学,也没钱买古物。对于物质上,我却喜爱北平的花多菜多果子多。花草是种费钱的玩艺,可是此地的“草花儿”很便宜,

而且家家有院子,可以花不多的钱而种一院子花,即使算不了什么,可是到底可爱呀。墙上的牵牛,墙根的靠山竹与草茉莉,是多么省钱省事而也足以招来蝴蝶呀!至于青菜,白菜,扁豆,毛豆角,黄瓜,菠菜等等,大多数是直接由城外担来而送到家门口的。雨后,韭菜叶上还往往带着雨时溅起的泥点。青菜摊子上的红红绿绿几乎有诗似的美丽。果子有不少是由西山与北山来的,西山的沙果,海棠,北山的黑枣,柿子,进了城还带着一层白霜儿呀!哼,美国的橘子包着纸,遇到北平的带霜儿的玉李,还不愧杀!

是的,北平是个都城,而能有好多自己产生的花,菜,水果,这就使人更接近了自然。从它里面说,它没有像伦敦的那些成天冒烟的工厂;从外面说,它紧连着园林,菜圃与农村。采菊东篱下,在这里,确是可以悠然见南山的;大概把“南”字变个“西”或“北”,也没有多少了不得的吧。像我这样的一个贫寒的人,或者只有在北平能享受一点清福了。

好,不再说了吧;要落泪了,真想念北平呀!

【赏评】 本文是老舍先生1936年在山东济南时写下的一篇散文。当年身处异地的老舍,在战乱的岁月中,更加思念他挚爱的北平。作者抒写了对这座文化古城的深情眷恋,一处景便渗出刻骨铭心的一缕情,他想“把一切好听好看的字都浸在自己的心血里,像杜鹃似的啼出北平的俊伟”。作者描写一景一物都想着读者,尽力把自己的情感跟读者沟通。作者在文章中没有铺张夸饰北平的丰物美景,而是那么娓娓地叙谈,就使那种眷恋故土的热情感染着读者,激起共鸣。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用