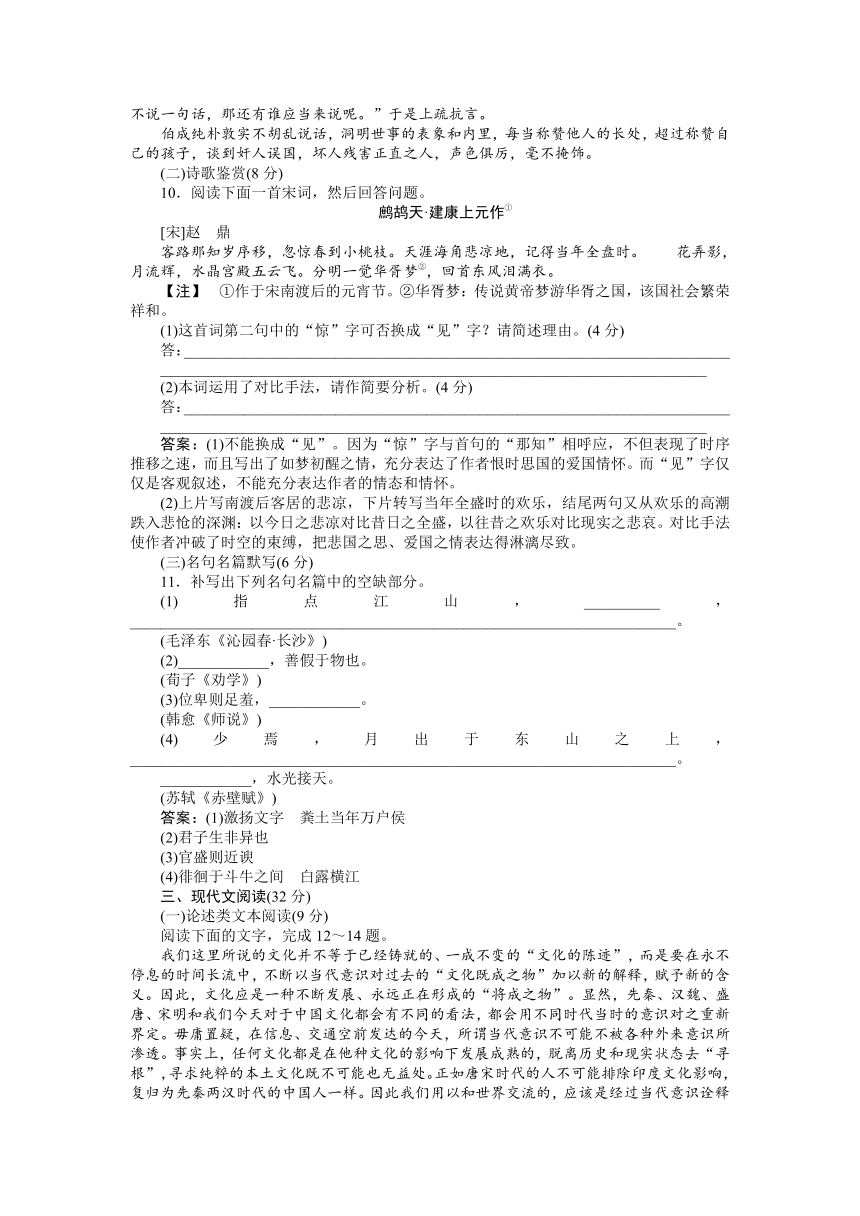

【2012优化方案 精品练习】苏教版 语文必修2 专题综合检测(二)

文档属性

| 名称 | 【2012优化方案 精品练习】苏教版 语文必修2 专题综合检测(二) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 53.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-10-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

一、基本与运用(15分)

1.下列各项中,每组加点字读音相同的一项是(3分)( )

A.仿佛/信佛 勋章/埙音 颤动/颤栗 啐掉/猝然

B.瓦砾/闪烁 刹那/宝刹 瘦削/削壁 惬意/藏匿

C.睫毛/敏捷 斑斓/波澜 喧闹/寒暄 愕然/花颚

D.翘首/翘尾巴 蹒跚/阑珊 糟糕/嘈杂 引擎/掣肘

解析:选C。A项,fú /fó ,xūn /xūn ,chàn /zhàn ,cuì /cù ;B项,lì /shuò ,chà /chà ,xuē /xuē ,qiè /nì ;C项,jié /jié ,lán /lán ,xuān /xuān ,è /è ;D项,qiáo /qiào ,shān /shān ,zāo /cáo ,qínɡ /chè 。

2.下列各句中没有错别字的一项是(3分)( )

A.可真是个赃小鬼:脸上溅满西瓜汁,尽是灰土,头发篷乱,赃得要命,可是他那对眼睛呀,却亮得像雨后黑夜的星星!

B.医生又把眼镜戴上,于是我清楚地看见了他那双在厚眼镜片后面幢孔微微转动着的大眼睛。

C.安妮被捕后,被纳萃送往位于荷兰北部的威斯特波克集中营,接着被送往设在波兰的奥斯维辛集中营。

D.1945年5月9日,德国法西斯宣布无条件投降后,战时饱受痛苦的伦敦妇女穿上节日的盛装,前去参加庆祝活动。

解析:选D。A项,“赃”应为“脏”,“篷”应为“蓬”。B项,“幢”应为“瞳”。C项,“萃”应为“粹”。

3.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是(3分)( )

但是,没有人会喜欢只有灰色的世界。______________________这也就是和谐。

①这世界充满生命活力,姹紫嫣红,千姿百态,万类霜天竞自由。

②灰色只有在和其他色彩搭配时,才能显示它的普遍性,显示它的高贵和纯粹。

③也正因为有了思想的高贵、纯粹,纷繁的世界才不至于俗不可耐。

④多彩保证了活力,而灰色提升着品位。

⑤因此,灰色又必须链接多彩的世界。

⑥正因为有了生活的五彩缤纷,理论的灰色才不显得死寂。

A.①②⑤⑥③④ B.②⑤①⑥③④

C.②⑤①④⑥③ D.①②⑤④⑥③

解析:选B。本语段讲的是色彩的和谐,注意由形象到理论,由自然到人文的顺序。④是总结句,与“这也就是和谐”相连。

4.下列各句中,加点的成语使用恰当的一句是(3分)( )

A.历史上多少人生前都曾名噪一时,但死后随即就被人忘得一干二净。

B.在美国对伊拉克开战进入倒计时的敏感时期,围绕着战争与和平这一生死存亡的大问题,主战国与主和国的较量也进入了关键时期。

C.实现自己的理想,是要付出艰辛劳动的,没有一挥而就的捷径可走。

D.回忆起那段蹉跎岁月,老李说:“没有含泪吞噬过面包,就不知道人生的真正滋味啊!”

解析:选A。A项,“名噪一时”指名声在一个时期内很响,人尽皆知。B项,“生死存亡”指或者生存,或者死亡,非生即死,形容事关重大或形势极端危急,此句可用“生死攸关”。C项,“一挥而就”指一挥笔就完成了,形容诗文、书画很快就写好画好了,此处应用“一蹴而就”。D项,“蹉跎岁月”,指光阴白白地过去,虚度光阴,与语句不符。

5.下列各句中,没有语病的一句是(3分)( )

A.有些媒体称刘翔为“中国的贝克汉姆”,不仅拥有英俊的外表,而且也是奥运会的冠军和世界纪录的保持者。

B.网上购物方便快捷,好处多多,但是由于“好处”的兑现并没有实现。目前很难受到人们青睐。

C.俄罗斯著名人口专家断言,如果对人口出生率世界最低的问题不重视,俄罗斯民族将在21世纪末从地球上消失。

D.经过几年试行,实践证明,颁布《考试说明》有利于考生复习备考,也有利于实现考试的科学化、标准化,减轻学生负担。

解析:选C。A项,前一句主语是“媒体”,后两句主语偷换成“刘翔”,结构混乱。B项,“实现”与“兑现”语意重复。D项,语序不当,应把“减轻学生负担”放在“颁布《考试说明》有利于考生复习备考”之后。

二、古诗文阅读(31分)

(一)文言文阅读(17分)

阅读下面的文言文,完成6~9题。

傅伯成,字景初。少从朱熹学。授明州教授。以年少, 以师自居,日与诸生论质往复,后多成才。改知连江县,为石堤三百尺,民蒙其利。

庆元初,召为将作监,进太府寺丞。言吕祖俭不当以上书贬。又言于御史,朱熹大儒,不可以伪学目之。又言朋党之敝,起于人主好恶之偏。坐是不合,出知漳州,以律己爱民为本。推熹遗意而遵行之,创惠民局,济民病,以革裰①鬼之俗。

迁工部侍郎。时权臣方开边。伯成言:“天下之势,譬如乘舟,中兴且八十年矣,外而望之,舟若坚致,岁月既久,罅漏浸多,苟安旦夕,犹惧覆败,乃欲侥幸图古人之所难,臣则未之知也。”进右司郎官,权幸有私谒者,皆峻拒之。出为湖、广总领。朝议欲纳金人之叛降者,伯成言不宜轻弃信誓,乞戒将帅毋生事。

嘉定元年,召对,面谕:“前日失于战,今日失之和。小使虽返,要求尚多。陛下不获己,悉从之。使和议成,犹可以 一时之急;否则虚帑藏以资敌人,驱降附以 来者,非计也。今之策虽以和为主,宜惜日为战守之备。”

知镇江府。全活饥民,瘗②藏野殍,不可胜数。制置司欲移焦山防江军于圌山石牌,伯成谓:“虚此实彼,利害等耳。包港在焦、圌之中,不若两寨之兵迭戍焉。”圌山寨兵,素与海盗为地,伯成廉知姓名, 郡都试捕而鞫之,无一逸去。狱具,请贷其死,黥隶诸军。

宝庆元年,加宝文阁学士。虽力以老病辞,而爱君忧国之念不少衰。闻大理评事胡梦昱坐论事贬,蹙然语所亲曰:“向吕祖俭之谪,吾为小臣,犹尝抗论。今蒙国恩,叨窃至此而不言,谁当言者。”遂抗疏。

伯成纯实无妄,表里洞达,每称人善,不啻如己出,语及奸人误国,邪人害正,词色俱厉,不少假借。

(选自《宋史·列传第一百七十四》,有删节)

【注】 ①裰:信鬼神。②瘗:掩埋。

6.对下列句子中加点的字的解释, 正确的一项是(3分)( )

A. 以师自居 嫌:厌恶

B.犹可以 一时之急 纾:缓解

C.驱降附以 来者 绝:断绝

D. 郡都试捕而鞫之 会:恰巧

解析:选D。会:会同。

7.下列句子中,全部表现傅伯成“表里洞达”的一组是(3分)( )

①又言朋党之敝,起于人主好恶之偏

②坐是不合,出知漳州

③乃欲侥幸图古人之所难,臣则未之知也

④今之策虽以和为主,宜惜日为战守之备

⑤全活饥民,瘗藏野殍,不可胜数

⑥今蒙国恩,叨窃至此而不言,谁当言者

A.①②⑥ B.②④⑤

C.③④⑤ D.①③④

解析:选D。②是傅伯成表里洞达、敢于直言的结果,⑤是表现傅伯成的勤政爱民,⑥是表现傅伯成的爱君忧国、敢于直言。

8.下列对原文有关内容的分析和概括, 正确的一项是(3分)( )

A.傅伯成律己爱民,任连江知县时,兴修堤坝以利百姓;在漳州,创办惠民局,救治百姓的病苦,革除当地相信鬼神的风俗。

B.傅伯成敢于直言,任太府寺丞时曾因上书指责吕祖俭的不当被贬;宝庆元年,听闻大理评事胡梦昱因议论时事遭贬,不顾年老多病上疏抗言。

C.傅伯成爱君忧国,针对权臣开拓边疆的主张,他认为南宋朝中兴将近八十年,已像一只有缝隙和漏洞的大船,担心它的倾覆颓败。

D.傅伯成正直无妄,称赞他人的长处,就像赞扬自己的孩子一样;谈到奸邪小人误国,残害忠良,声色俱厉,不加掩饰。

解析:选B。错在“曾因上书指责吕祖俭的不当被贬”,原文的意思是:傅伯成认为吕祖俭不应当因为上书的事遭贬。

9.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)日与诸生论质往复,后多成才。(4分)

译文:________________________________________________________________________

(2)权幸有私谒者,皆峻拒之。(4分)

译文:________________________________________________________________________

答案:(1)(傅伯成)每天和诸生你一言我一语地论辩质疑,后来很多人成才了。

(2)有私下去拜见他的权臣和受皇帝宠幸的官员,(他)都严厉地拒绝他们。

参考译文:

傅伯成,字景初。年少时跟从朱熹学习。被授予明州教授之职。因为年少,不喜欢以老师自居,他每天和诸生你一言我一语地论辩质疑,后来诸生成才的很多。改任连江知县,修筑了三百尺石堤,百姓蒙受其好处。

庆元初年,被征召任将作监,提升为太府寺丞。傅伯成认为吕祖俭不应该因为上书的事遭贬。又对御史说,朱熹是大儒,不可以按伪学来看待。又说到朋党勾结的弊端,是起因于皇上喜好厌恶上的偏差。因此不合乎朝廷,离京到漳州任职,把严格要求自己爱护百姓作为为政的根本。推崇朱熹的遗志并遵照实行,创办惠民局,接济百姓的疾苦,用来革除当地百姓相信鬼神的风俗。

调任工部侍郎。当时权臣正酝酿开拓边疆。伯成说:“天下之势,就好像乘船,(本朝)中兴近八十年,从外面看来,船好像还坚固紧密,岁月久了以后,缝隙和漏洞渐渐多了,即使只求得短时间的安全,还要担心倾覆颓败,竟然想侥幸图谋古人都难以做到的事,我没有听说过这样的事。”被提升为右司郎官,有私下去拜见他的权臣和受皇帝宠幸的官员,他都严厉地拒绝他们。离京担任湖、广总领。朝廷官员议论准备接收叛逃来投降的金人,伯成说不应该轻易背弃约定,请求告诫将帅不要生事。

嘉定元年,被朝廷征召应对,当面对皇帝时他说:“以前在与金人交战上犯了错误,现在在议和上又出现了过失。金国的使者虽然回去了,但提的要求还很多。陛下没有使自己获利,全部依从对方。假如和议成功,还可以舒缓一时的危急;如果和议不成就是掏空国库来资助敌人,驱赶投降依附的人阻绝了后来的人,这不是好的对策。现在的策略虽然是以和为主,应该抓紧时间做好交战和防守的准备。”

任镇江知府。保全救活性命的饥民,埋葬饿死在野外的人,无法计算。制置司打算把焦山防江军调往圌山石牌,伯成说:“使这里空虚去充实那里,利害相等。包港处于焦、圌之间,不如两地的军队交替防守那里。”圌山寨兵,平素和海盗有勾连的人,伯成查访获知他们的姓名,会同郡都试把他们逮捕并审问,没有一个逃跑的。案件全部审理清楚后,傅伯成请求朝廷宽免他们的死罪,施黥刑后发配到军队中。

宝庆元年,加封为宝文阁学士。虽然极力以年老有病来推辞,但爱君忧国的念头一点也没有减弱。听说大理评事胡梦昱因议论时事遭贬,皱着眉头对亲近的人说:“以前吕祖俭遭贬谪,我是小臣,还曾犯上直言。如今蒙受朝廷的恩典,我虽然才不胜任但据此职位,如果不说一句话,那还有谁应当来说呢。”于是上疏抗言。

伯成纯朴敦实不胡乱说话,洞明世事的表象和内里,每当称赞他人的长处,超过称赞自己的孩子,谈到奸人误国,坏人残害正直之人,声色俱厉,毫不掩饰。

(二)诗歌鉴赏(8分)

10.阅读下面一首宋词,然后回答问题。

鹧鸪天·建康上元作①

[宋]赵 鼎

客路那知岁序移,忽惊春到小桃枝。天涯海角悲凉地,记得当年全盘时。 花弄影,月流辉,水晶宫殿五云飞。分明一觉华胥梦②,回首东风泪满衣。

【注】 ①作于宋南渡后的元宵节。②华胥梦:传说黄帝梦游华胥之国,该国社会繁荣祥和。

(1)这首词第二句中的“惊”字可否换成“见”字?请简述理由。(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)本词运用了对比手法,请作简要分析。(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(1)不能换成“见”。因为“惊”字与首句的“那知”相呼应,不但表现了时序推移之速,而且写出了如梦初醒之情,充分表达了作者恨时思国的爱国情怀。而“见”字仅仅是客观叙述,不能充分表达作者的情态和情怀。

(2)上片写南渡后客居的悲凉,下片转写当年全盛时的欢乐,结尾两句又从欢乐的高潮跌入悲怆的深渊:以今日之悲凉对比昔日之全盛,以往昔之欢乐对比现实之悲哀。对比手法使作者冲破了时空的束缚,把悲国之思、爱国之情表达得淋漓尽致。

(三)名句名篇默写(6分)

11.补写出下列名句名篇中的空缺部分。

(1)指点江山,__________,________________________________________________________________________。

(毛泽东《沁园春·长沙》)

(2)____________,善假于物也。

(荀子《劝学》)

(3)位卑则足羞,____________。

(韩愈《师说》)

(4)少焉,月出于东山之上,________________________________________________________________________。

____________,水光接天。

(苏轼《赤壁赋》)

答案:(1)激扬文字 粪土当年万户侯

(2)君子生非异也

(3)官盛则近谀

(4)徘徊于斗牛之间 白露横江

三、现代文阅读(32分)

(一)论述类文本阅读(9分)

阅读下面的文字,完成12~14题。

我们这里所说的文化并不等于已经铸就的、一成不变的“文化的陈迹”,而是要在永不停息的时间长流中,不断以当代意识对过去的“文化既成之物”加以新的解释,赋予新的含义。因此,文化应是一种不断发展、永远正在形成的“将成之物”。显然,先秦、汉魏、盛唐、宋明和我们今天对于中国文化都会有不同的看法,都会用不同时代当时的意识对之重新界定。毋庸置疑,在信息、交通空前发达的今天,所谓当代意识不可能不被各种外来意识所渗透。事实上,任何文化都是在他种文化的影响下发展成熟的,脱离历史和现实状态去“寻根”,寻求纯粹的本土文化既不可能也无益处。正如唐宋时代的人不可能排除印度文化影响,复归为先秦两汉时代的中国人一样。因此我们用以和世界交流的,应该是经过当代意识诠释的、能为现代世界所理解并在与世界交流中不断变化和完善的中国文化。

要交流,首先要有交流的工具,也就是要有能够相互沟通的话语。正如一根筷子在水中折射变形一样,当中国文化进入外国时,中国文化必然经过外国文化的过滤而发生变形,包括误读、过度诠释等;外国文化进入中国也同样如此。常听人说唯有中国人才能真正了解中国,言下之意似乎外国人对中国的了解全都不值一提。事实上,法国的伏尔泰、德国的莱布尼兹都曾从中国文化受到极大的启发,但他们所了解的中国文化只能通过传教士的折射,早已发生了变形;今天我们再来研究伏尔泰和莱布尼兹,却又可以为我们提供一个崭新的视角,来对自己的文化进行别样的理解。这样,就在各自的话语中完成了一种自由的文化对话。这里所用的话语既是自己的,又是在对方的文化中经过某种变形的。

当然也还可以寻求其他途径,例如可以在两种话语之间有意识地寻找一种中介,解决人类共同面临的问题就可以是这样一种中介,如文学中的“死亡意识”、“生态环境”、“乌托邦现象”等,不同文化体系的人对于这些不能不面对的共同问题,都会根据他们不同的历史经验、生活方式和思维方式做出自己的回答。只有通过这样的对话,才能得到我们这一时代最圆满的解答。在这种寻求解答的平等对话中,新的话语就会逐渐形成。这种新的话语既是过去的,也是现代的;既是世界的,也是民族的。在这种话语逐步形成的过程中,世界各民族就会达到相互的真诚理解。

(摘编自乐黛云《比较文学与比较文化十讲》)

12.下列关于文中所说的“文化”和“中国文化”的表述,不符合原文意思的一项是(3分)( )

A.文化并不是历史上已经形成并且固化了的一种“陈迹”,而是要随着时代的发展,不断地用当代意识赋予这种“陈迹”以新的解释和含义。

B.文化是一种不断发展、永远在形成之中的“将成之物”,所以先秦、汉魏时代的人们看到的中国文化跟我们今天看到的并不相同。

C.在信息、交通空前发达的今天,人们的意识中不可能没有外来的成分,我们用来跟世界交流的,正是经过这种意识诠释的中国文化。

D.唐宋时代的人不可能排除印度文化的影响,所以唐宋时代的文化也不可能再像先秦两汉的文化一样属于纯粹的中国文化。

解析:选D。原文中说“唐宋时代的人不可能排除印度文化影响,复归为先秦两汉时代的中国人”,并没有说“先秦两汉的文化”“属于纯粹的中国文化”。

13.下列选项中,不符合原文内容的一项是(3分)( )

A.当中国文化进入外国时就会发生过滤和变形,当外国文化进入中国时也是这样,其表现形式有误读、过度诠释等。

B.在文化交流中,实际上并不需要外国人像中国人那样了解中国;否则,我们就难以对自己的文化作出别样的理解。

C.只有既是属于自己文化的,又是在对方的文化中经过某种变形的话语,才是两种文化的交流中唯一能够相互沟通的话语。

D.解决不同文化体系的人所共同面对的问题,例如文学中的“死亡意识”、“生态环境”等,这可以成为不同文化之间交流的中介。

解析:选C。C项“才是两种文化的交流中唯一能够相互沟通的话语”不当,第三段开头说“当然也还可以寻求其他途径”。

14.下列推断,不符合原文内容的一项是(3分)( )

A.从文化交流和比较看,寻求纯粹的本土文化是既不可能也无益处的,因此研究历史上外来文化对本土文化的影响也是没有必要的。

B.伏尔泰、莱布尼兹利用已经折射了的中国文化,为中国人提供了一个崭新的视角,可见有的时候中国人并不真正了解中国。

C.对于人类共同面临的问题,不同文化体系的人会有不同的回答,而平等的对话正是获得我们这一时代最圆满的解答的唯一途径。

D.从“相互沟通的话语”、“各自的话语”等说法来看,文中所谓的“话语”应该是指文化交流双方的立场观点、思想意识等。

解析:选A。“研究历史上外来文化对本土文化的影响也是没有必要的”说法不当。根据原文内容可知,这一研究可以为我们提供理解自己文化的崭新视角。

(二)文学类文本阅读(23分)

阅读下面的文字,完成15~18题。

飘飞的云

罗 兰

那天晚上,忙完了许多琐事,心情十分烦倦。匆匆出了家门,赶往车站,打算搭公共汽车去上班。走到巷口,偶一抬头,忽然看见远处那一大片湛蓝的夜空。那夜空,是异样的光洁莹澈,衬在闪烁的灯光与房屋的黑影背后,远远地伸展出去,带着一种非常的宁静与高贵,像一个大手笔的布景师,不惜工本地用了一大幅光滑无比的软缎来做都市之夜的背景。

我蓦地觉得自己由烦倦的现实飞升到一个幻想的世界——

怎么会有如此辽阔、莹澈、光洁、湛蓝的夜空呢?而那一大把撒出去的星粒,就像无数闪耀的碎钻,散落在无限的大宝石蓝色软缎上。

那夜空怎么那样蓝得发亮,亮得像是镀了一层丝光呢!

哦,原来那边镶着一个圆圆的月。这才想起,假如不是闰月,今天该是中秋节了。难怪有月色如银!

那格外明净的天宇,不仅是因为月色,更是因为风。

今天有4级风。台风征候尚未完全逸去。她扫出了一大片晴空,而且余兴未尽地继续扫着那聚在东南方的一堆云絮。那一堆云絮簇拥在许多屋宇背后,从远远的地平线彼端冉冉地浮升上来,就被4级风轻轻地、一簇一簇地卷向天空,慢悠悠地上升着,慢悠悠地变形。由一堆云絮变成一个老人,又变成一只绵羊,再变成一只被风牵曳的鸡;然后鸡的形貌轻轻地幻散,你再也说不出它像什么。它继续地游动,继续地幻散,变成两朵或三朵,分头飘去。你不知道追随哪一朵才是,你觉得自己也已幻散。

于是,你再想去追随另一簇云絮,它们开始从屋宇背后浮升时,总是很大的一簇。这一簇,飘飞得十分迅速,直向那轮圆月飞升而去,仿佛要奔向月宫。于是,月光把云朵染上一圈金黄,又染上一圈浅紫。云朵再向上飘飞了一半旅程,渐渐变成了一个大大的烟圈。透过烟圈的环形,月亮的银盘在上方静静地、端庄地挂着。云朵距离它还好远好远,我看得到那距离,那是十分立体感的一段距离。云并不想追上月,云只是无心地飘飞,无心地幻散。那烟圈就也这样地幻散,成为许多小小碎碎的白絮,轻轻地飘飞,轻轻地消失。于是,就又升上来另一簇云。

我看着这簇云,它悠悠地延伸、延伸,变成长长的一带,像一只橡皮艇,然后以迅捷的姿态飘飞而来。看着它,我忽然想起幼时唱的一首歌:

如果我能飞升

如云能堪承载

我便入云驾驶

多么自在

真的,如果我乘云朵飘飞,将如何呢?

云一定不问我自何处来,云一定不问我要到何处去,云也一定不问我可曾向谁请假,也一定不问我可有什么未了之责。云甚至不会感到有我在它上面,它仍只是那么无意地飘飞,无意地幻散。

那么,我也将随着它无意地飘飞,无意地幻散,飘飞、幻散,飘飞、幻散,终而至于消失。

曾有诗人歌颂过消失之美。那种不经意的消失;那种完全“放开手,随它去”的消失;那种悠悠然、毫不牵恋的消失;那种飞向无穷、飘向无垠的消失……让你的灵魂就那样摆脱开一切牵绊,轻轻地浮起,悠悠地远去,毫无重量地幻散,毫不沾惹地消失。

生活的烦倦在何处呢?如果你是一朵云。

15.文中不少描写云的句子都运用了修辞手法。请任选一句说明修辞的作用。(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:本题考查考生对文中重要句子的理解的能力。答题时,首先要确认语句所用的修辞手法,并明确该修辞手法的作用,比如比喻的作用是生动形象、化无形为有形等;然后结合语句内容作具体分析。点出修辞手法得2分,具体说明该句修辞作用得4分。

答案:(示例1)“而那一大把撒出去的星粒,就像无数闪耀的碎钻,散落在无限的大宝石蓝色软缎上。”主要运用比喻修辞,将天空喻为软缎,将星星喻为碎钻,形象地写出了“星”和“天”的特点,让人产生无尽遐想。

(示例2)“云并不想追上月,云只是无心地飘飞,无心地幻散。”运用了拟人修辞,写出了云之自由自在。

16.作者在文章最后一段赞颂了云最终随风散去的“消失之美”,其原因是什么?(5分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:本题考查考生归纳内容要点的能力。从“那种悠悠然、毫不牵恋的消失”“那种飞向无穷、飘向无垠的消失……让你的灵魂就那样摆脱开一切牵绊”等有关语句可概括得出作者赞美它的原因是:它曾经自由自在地飘飞,享受了生命的过程。前一点占2分,后一点占2分。意思对即可。

答案:原因是云曾经潇洒地、自由自在地飘飞过,摆脱了一切牵绊,享受了生命的过程。

17.“你不知道追随哪一朵才是,你觉得自己也已幻散”的含意是什么?“幻散”指什么?(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:本题考查考生对文中重要词语及语句含意的理解能力。“你不知道追随哪一朵才是,你觉得自己也已幻散”一句出现在本文第七段末尾,是对该段内容的概括和总结,突出云的变幻莫测和自己追云时仿佛幻散的心态。第1问和第2问各占3分。

答案:云变幻莫测,要想追随,恐怕只有自己的心和云一样幻散才可以。“幻散”指作者追逐云彩时的一种飘飞的心态。

18.文章末段的含意是什么?在文中起什么作用?(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:本题考查考生把握文章结构和思路的能力。作者虽是写云,但实际上是以云喻人,对云的赞颂也表达了作者的希望与理想。另外,文章开始“那天晚上,忙完了许多琐事,心情十分烦倦”,与末段“生活的烦倦在何处呢”,首尾呼应;文章题目为“飘飞的云”,结尾说“如果你是一朵云”也照应了题目。第1问和第2问各占3分,第2问只答出一点得1分,答出两点得3分。

答案:末段含意:如果你可以和云一样无心追逐,自由自在地生活,那么也就无所谓“烦倦”了。作用:呼应开头,点明主旨。

四、表达题(12分,每小题4分)

19.请对《领带与小说》故事中的回信艺术及所蕴涵的道理进行揭示。(不超过20字)

美国的一家领带公司给海明威寄去了一条漂亮的领带并附上一封信:“人们非常喜欢戴我们的领带。我们真希望您也能成为我们的顾客,盼望您能为这条漂亮的领带寄给我们两美元。”

对这封半是认真半是玩笑的信怎么处理呢?老老实实寄去两美元显然不好,可置之不理也不妥当。海明威稍作沉思,想出了一个好办法。

几天后,领带公司收到了一个邮包,里面也有一封信:“人们非常喜欢读我的书。我很希望你们也会成为我的读者并购下我新近出的一本小说,现通过邮包寄上。小说定价是两美元八十美分,扣除领带的钱后,你们应付还我八十美分。”

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:本题考查“压缩语段”,形式新颖,视角独特。解答本题,一是把握故事幽默机智的基调,从而为压缩提炼奠定基础;二是梳理故事情节,结合海明威“反击”的诙谐与幽默,总结出故事所蕴涵的哲理与智慧。

答案:以其人之道还治其人之身,幽默与智慧并存!

20.为下面一则短文加一个恰当的标题,不超过12个字。

近日,我国云南盈江与日本本州海域先后发生地震,事件在两会上引起强烈关注,防震减灾成为热议话题。全国人大代表,国家海洋局局长、党组书记刘赐贵3月12日表示,此次日本地震海啸为我们带来四点启示。

第一,在当前东部率先发展的大趋势下,我国沿海地区的经济和人口密度急剧增大。国家和沿海地方各级政府必须高度重视海洋灾害可能造成的影响,切实提高沿海地区的灾害防御能力。

第二,加快建设多部门联动的灾害应急协调机制。沿海地区要抓紧开展当地的海啸灾害风险评估和区划工作,将海啸应急预案上升为政府预案,按照属地管理的原则,制定包含人员疏散、基础设施关闭、抢险救灾等在内的一系列海啸灾害处置工作方案,并定期开展海啸应急演习。

第三,加大海啸灾害观测预警能力建设力度,为政府指挥决策和公众防灾避灾提供至关重要的科学支撑。

第四,大力普及海啸科学知识,提高全民族的海啸防灾避灾意识和能力,如推行海啸避险知识“进校园”、“进社区”,充分发挥公众媒体优势等。

(《北京晨报》2011年3月13日)

答:________________________________________________________________________

答案:日本地震海啸的四点启示

21.模仿下面例句的句式和修辞手法,另选两个陈述对象,再写两组与例句意思相连的句子,以构成连贯的排比。

例句:蓝天有深邃的灵魂,才能吸引星月;

山峰有高昂的头颅,才能俯视原野;

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:原句的修辞手法为比喻和拟人手法,前后句包含条件和结果关系。仿写句除了具备这些因素外,还要与例句构成排比,这就要求选取的陈述对象要与“蓝天”“山峰”接近。

答案:大地有慷慨的心肠,才能哺育万物;河海有宽广的胸怀,才能容纳百川(江河)。

五、作文(60分)

22.阅读下面的文字,按要求作文。

“毛遂自荐”,是主动推荐自己,从而脱颖而出;“负荆请罪”,是主动承认错误,终于化解矛盾;“欲穷千里目,更上一层楼”,是主动追求,以达到更高的目标……是啊,生活中许多事情,只要我们主动一些,往往会出现新的局面。

请结合你的生活体验,以“主动”为题,写一篇不少于800字的文章。

要求:①角度自选;②立意自定;③除诗歌外,文体不限。

1.下列各项中,每组加点字读音相同的一项是(3分)( )

A.仿佛/信佛 勋章/埙音 颤动/颤栗 啐掉/猝然

B.瓦砾/闪烁 刹那/宝刹 瘦削/削壁 惬意/藏匿

C.睫毛/敏捷 斑斓/波澜 喧闹/寒暄 愕然/花颚

D.翘首/翘尾巴 蹒跚/阑珊 糟糕/嘈杂 引擎/掣肘

解析:选C。A项,fú /fó ,xūn /xūn ,chàn /zhàn ,cuì /cù ;B项,lì /shuò ,chà /chà ,xuē /xuē ,qiè /nì ;C项,jié /jié ,lán /lán ,xuān /xuān ,è /è ;D项,qiáo /qiào ,shān /shān ,zāo /cáo ,qínɡ /chè 。

2.下列各句中没有错别字的一项是(3分)( )

A.可真是个赃小鬼:脸上溅满西瓜汁,尽是灰土,头发篷乱,赃得要命,可是他那对眼睛呀,却亮得像雨后黑夜的星星!

B.医生又把眼镜戴上,于是我清楚地看见了他那双在厚眼镜片后面幢孔微微转动着的大眼睛。

C.安妮被捕后,被纳萃送往位于荷兰北部的威斯特波克集中营,接着被送往设在波兰的奥斯维辛集中营。

D.1945年5月9日,德国法西斯宣布无条件投降后,战时饱受痛苦的伦敦妇女穿上节日的盛装,前去参加庆祝活动。

解析:选D。A项,“赃”应为“脏”,“篷”应为“蓬”。B项,“幢”应为“瞳”。C项,“萃”应为“粹”。

3.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是(3分)( )

但是,没有人会喜欢只有灰色的世界。______________________这也就是和谐。

①这世界充满生命活力,姹紫嫣红,千姿百态,万类霜天竞自由。

②灰色只有在和其他色彩搭配时,才能显示它的普遍性,显示它的高贵和纯粹。

③也正因为有了思想的高贵、纯粹,纷繁的世界才不至于俗不可耐。

④多彩保证了活力,而灰色提升着品位。

⑤因此,灰色又必须链接多彩的世界。

⑥正因为有了生活的五彩缤纷,理论的灰色才不显得死寂。

A.①②⑤⑥③④ B.②⑤①⑥③④

C.②⑤①④⑥③ D.①②⑤④⑥③

解析:选B。本语段讲的是色彩的和谐,注意由形象到理论,由自然到人文的顺序。④是总结句,与“这也就是和谐”相连。

4.下列各句中,加点的成语使用恰当的一句是(3分)( )

A.历史上多少人生前都曾名噪一时,但死后随即就被人忘得一干二净。

B.在美国对伊拉克开战进入倒计时的敏感时期,围绕着战争与和平这一生死存亡的大问题,主战国与主和国的较量也进入了关键时期。

C.实现自己的理想,是要付出艰辛劳动的,没有一挥而就的捷径可走。

D.回忆起那段蹉跎岁月,老李说:“没有含泪吞噬过面包,就不知道人生的真正滋味啊!”

解析:选A。A项,“名噪一时”指名声在一个时期内很响,人尽皆知。B项,“生死存亡”指或者生存,或者死亡,非生即死,形容事关重大或形势极端危急,此句可用“生死攸关”。C项,“一挥而就”指一挥笔就完成了,形容诗文、书画很快就写好画好了,此处应用“一蹴而就”。D项,“蹉跎岁月”,指光阴白白地过去,虚度光阴,与语句不符。

5.下列各句中,没有语病的一句是(3分)( )

A.有些媒体称刘翔为“中国的贝克汉姆”,不仅拥有英俊的外表,而且也是奥运会的冠军和世界纪录的保持者。

B.网上购物方便快捷,好处多多,但是由于“好处”的兑现并没有实现。目前很难受到人们青睐。

C.俄罗斯著名人口专家断言,如果对人口出生率世界最低的问题不重视,俄罗斯民族将在21世纪末从地球上消失。

D.经过几年试行,实践证明,颁布《考试说明》有利于考生复习备考,也有利于实现考试的科学化、标准化,减轻学生负担。

解析:选C。A项,前一句主语是“媒体”,后两句主语偷换成“刘翔”,结构混乱。B项,“实现”与“兑现”语意重复。D项,语序不当,应把“减轻学生负担”放在“颁布《考试说明》有利于考生复习备考”之后。

二、古诗文阅读(31分)

(一)文言文阅读(17分)

阅读下面的文言文,完成6~9题。

傅伯成,字景初。少从朱熹学。授明州教授。以年少, 以师自居,日与诸生论质往复,后多成才。改知连江县,为石堤三百尺,民蒙其利。

庆元初,召为将作监,进太府寺丞。言吕祖俭不当以上书贬。又言于御史,朱熹大儒,不可以伪学目之。又言朋党之敝,起于人主好恶之偏。坐是不合,出知漳州,以律己爱民为本。推熹遗意而遵行之,创惠民局,济民病,以革裰①鬼之俗。

迁工部侍郎。时权臣方开边。伯成言:“天下之势,譬如乘舟,中兴且八十年矣,外而望之,舟若坚致,岁月既久,罅漏浸多,苟安旦夕,犹惧覆败,乃欲侥幸图古人之所难,臣则未之知也。”进右司郎官,权幸有私谒者,皆峻拒之。出为湖、广总领。朝议欲纳金人之叛降者,伯成言不宜轻弃信誓,乞戒将帅毋生事。

嘉定元年,召对,面谕:“前日失于战,今日失之和。小使虽返,要求尚多。陛下不获己,悉从之。使和议成,犹可以 一时之急;否则虚帑藏以资敌人,驱降附以 来者,非计也。今之策虽以和为主,宜惜日为战守之备。”

知镇江府。全活饥民,瘗②藏野殍,不可胜数。制置司欲移焦山防江军于圌山石牌,伯成谓:“虚此实彼,利害等耳。包港在焦、圌之中,不若两寨之兵迭戍焉。”圌山寨兵,素与海盗为地,伯成廉知姓名, 郡都试捕而鞫之,无一逸去。狱具,请贷其死,黥隶诸军。

宝庆元年,加宝文阁学士。虽力以老病辞,而爱君忧国之念不少衰。闻大理评事胡梦昱坐论事贬,蹙然语所亲曰:“向吕祖俭之谪,吾为小臣,犹尝抗论。今蒙国恩,叨窃至此而不言,谁当言者。”遂抗疏。

伯成纯实无妄,表里洞达,每称人善,不啻如己出,语及奸人误国,邪人害正,词色俱厉,不少假借。

(选自《宋史·列传第一百七十四》,有删节)

【注】 ①裰:信鬼神。②瘗:掩埋。

6.对下列句子中加点的字的解释, 正确的一项是(3分)( )

A. 以师自居 嫌:厌恶

B.犹可以 一时之急 纾:缓解

C.驱降附以 来者 绝:断绝

D. 郡都试捕而鞫之 会:恰巧

解析:选D。会:会同。

7.下列句子中,全部表现傅伯成“表里洞达”的一组是(3分)( )

①又言朋党之敝,起于人主好恶之偏

②坐是不合,出知漳州

③乃欲侥幸图古人之所难,臣则未之知也

④今之策虽以和为主,宜惜日为战守之备

⑤全活饥民,瘗藏野殍,不可胜数

⑥今蒙国恩,叨窃至此而不言,谁当言者

A.①②⑥ B.②④⑤

C.③④⑤ D.①③④

解析:选D。②是傅伯成表里洞达、敢于直言的结果,⑤是表现傅伯成的勤政爱民,⑥是表现傅伯成的爱君忧国、敢于直言。

8.下列对原文有关内容的分析和概括, 正确的一项是(3分)( )

A.傅伯成律己爱民,任连江知县时,兴修堤坝以利百姓;在漳州,创办惠民局,救治百姓的病苦,革除当地相信鬼神的风俗。

B.傅伯成敢于直言,任太府寺丞时曾因上书指责吕祖俭的不当被贬;宝庆元年,听闻大理评事胡梦昱因议论时事遭贬,不顾年老多病上疏抗言。

C.傅伯成爱君忧国,针对权臣开拓边疆的主张,他认为南宋朝中兴将近八十年,已像一只有缝隙和漏洞的大船,担心它的倾覆颓败。

D.傅伯成正直无妄,称赞他人的长处,就像赞扬自己的孩子一样;谈到奸邪小人误国,残害忠良,声色俱厉,不加掩饰。

解析:选B。错在“曾因上书指责吕祖俭的不当被贬”,原文的意思是:傅伯成认为吕祖俭不应当因为上书的事遭贬。

9.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)日与诸生论质往复,后多成才。(4分)

译文:________________________________________________________________________

(2)权幸有私谒者,皆峻拒之。(4分)

译文:________________________________________________________________________

答案:(1)(傅伯成)每天和诸生你一言我一语地论辩质疑,后来很多人成才了。

(2)有私下去拜见他的权臣和受皇帝宠幸的官员,(他)都严厉地拒绝他们。

参考译文:

傅伯成,字景初。年少时跟从朱熹学习。被授予明州教授之职。因为年少,不喜欢以老师自居,他每天和诸生你一言我一语地论辩质疑,后来诸生成才的很多。改任连江知县,修筑了三百尺石堤,百姓蒙受其好处。

庆元初年,被征召任将作监,提升为太府寺丞。傅伯成认为吕祖俭不应该因为上书的事遭贬。又对御史说,朱熹是大儒,不可以按伪学来看待。又说到朋党勾结的弊端,是起因于皇上喜好厌恶上的偏差。因此不合乎朝廷,离京到漳州任职,把严格要求自己爱护百姓作为为政的根本。推崇朱熹的遗志并遵照实行,创办惠民局,接济百姓的疾苦,用来革除当地百姓相信鬼神的风俗。

调任工部侍郎。当时权臣正酝酿开拓边疆。伯成说:“天下之势,就好像乘船,(本朝)中兴近八十年,从外面看来,船好像还坚固紧密,岁月久了以后,缝隙和漏洞渐渐多了,即使只求得短时间的安全,还要担心倾覆颓败,竟然想侥幸图谋古人都难以做到的事,我没有听说过这样的事。”被提升为右司郎官,有私下去拜见他的权臣和受皇帝宠幸的官员,他都严厉地拒绝他们。离京担任湖、广总领。朝廷官员议论准备接收叛逃来投降的金人,伯成说不应该轻易背弃约定,请求告诫将帅不要生事。

嘉定元年,被朝廷征召应对,当面对皇帝时他说:“以前在与金人交战上犯了错误,现在在议和上又出现了过失。金国的使者虽然回去了,但提的要求还很多。陛下没有使自己获利,全部依从对方。假如和议成功,还可以舒缓一时的危急;如果和议不成就是掏空国库来资助敌人,驱赶投降依附的人阻绝了后来的人,这不是好的对策。现在的策略虽然是以和为主,应该抓紧时间做好交战和防守的准备。”

任镇江知府。保全救活性命的饥民,埋葬饿死在野外的人,无法计算。制置司打算把焦山防江军调往圌山石牌,伯成说:“使这里空虚去充实那里,利害相等。包港处于焦、圌之间,不如两地的军队交替防守那里。”圌山寨兵,平素和海盗有勾连的人,伯成查访获知他们的姓名,会同郡都试把他们逮捕并审问,没有一个逃跑的。案件全部审理清楚后,傅伯成请求朝廷宽免他们的死罪,施黥刑后发配到军队中。

宝庆元年,加封为宝文阁学士。虽然极力以年老有病来推辞,但爱君忧国的念头一点也没有减弱。听说大理评事胡梦昱因议论时事遭贬,皱着眉头对亲近的人说:“以前吕祖俭遭贬谪,我是小臣,还曾犯上直言。如今蒙受朝廷的恩典,我虽然才不胜任但据此职位,如果不说一句话,那还有谁应当来说呢。”于是上疏抗言。

伯成纯朴敦实不胡乱说话,洞明世事的表象和内里,每当称赞他人的长处,超过称赞自己的孩子,谈到奸人误国,坏人残害正直之人,声色俱厉,毫不掩饰。

(二)诗歌鉴赏(8分)

10.阅读下面一首宋词,然后回答问题。

鹧鸪天·建康上元作①

[宋]赵 鼎

客路那知岁序移,忽惊春到小桃枝。天涯海角悲凉地,记得当年全盘时。 花弄影,月流辉,水晶宫殿五云飞。分明一觉华胥梦②,回首东风泪满衣。

【注】 ①作于宋南渡后的元宵节。②华胥梦:传说黄帝梦游华胥之国,该国社会繁荣祥和。

(1)这首词第二句中的“惊”字可否换成“见”字?请简述理由。(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)本词运用了对比手法,请作简要分析。(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(1)不能换成“见”。因为“惊”字与首句的“那知”相呼应,不但表现了时序推移之速,而且写出了如梦初醒之情,充分表达了作者恨时思国的爱国情怀。而“见”字仅仅是客观叙述,不能充分表达作者的情态和情怀。

(2)上片写南渡后客居的悲凉,下片转写当年全盛时的欢乐,结尾两句又从欢乐的高潮跌入悲怆的深渊:以今日之悲凉对比昔日之全盛,以往昔之欢乐对比现实之悲哀。对比手法使作者冲破了时空的束缚,把悲国之思、爱国之情表达得淋漓尽致。

(三)名句名篇默写(6分)

11.补写出下列名句名篇中的空缺部分。

(1)指点江山,__________,________________________________________________________________________。

(毛泽东《沁园春·长沙》)

(2)____________,善假于物也。

(荀子《劝学》)

(3)位卑则足羞,____________。

(韩愈《师说》)

(4)少焉,月出于东山之上,________________________________________________________________________。

____________,水光接天。

(苏轼《赤壁赋》)

答案:(1)激扬文字 粪土当年万户侯

(2)君子生非异也

(3)官盛则近谀

(4)徘徊于斗牛之间 白露横江

三、现代文阅读(32分)

(一)论述类文本阅读(9分)

阅读下面的文字,完成12~14题。

我们这里所说的文化并不等于已经铸就的、一成不变的“文化的陈迹”,而是要在永不停息的时间长流中,不断以当代意识对过去的“文化既成之物”加以新的解释,赋予新的含义。因此,文化应是一种不断发展、永远正在形成的“将成之物”。显然,先秦、汉魏、盛唐、宋明和我们今天对于中国文化都会有不同的看法,都会用不同时代当时的意识对之重新界定。毋庸置疑,在信息、交通空前发达的今天,所谓当代意识不可能不被各种外来意识所渗透。事实上,任何文化都是在他种文化的影响下发展成熟的,脱离历史和现实状态去“寻根”,寻求纯粹的本土文化既不可能也无益处。正如唐宋时代的人不可能排除印度文化影响,复归为先秦两汉时代的中国人一样。因此我们用以和世界交流的,应该是经过当代意识诠释的、能为现代世界所理解并在与世界交流中不断变化和完善的中国文化。

要交流,首先要有交流的工具,也就是要有能够相互沟通的话语。正如一根筷子在水中折射变形一样,当中国文化进入外国时,中国文化必然经过外国文化的过滤而发生变形,包括误读、过度诠释等;外国文化进入中国也同样如此。常听人说唯有中国人才能真正了解中国,言下之意似乎外国人对中国的了解全都不值一提。事实上,法国的伏尔泰、德国的莱布尼兹都曾从中国文化受到极大的启发,但他们所了解的中国文化只能通过传教士的折射,早已发生了变形;今天我们再来研究伏尔泰和莱布尼兹,却又可以为我们提供一个崭新的视角,来对自己的文化进行别样的理解。这样,就在各自的话语中完成了一种自由的文化对话。这里所用的话语既是自己的,又是在对方的文化中经过某种变形的。

当然也还可以寻求其他途径,例如可以在两种话语之间有意识地寻找一种中介,解决人类共同面临的问题就可以是这样一种中介,如文学中的“死亡意识”、“生态环境”、“乌托邦现象”等,不同文化体系的人对于这些不能不面对的共同问题,都会根据他们不同的历史经验、生活方式和思维方式做出自己的回答。只有通过这样的对话,才能得到我们这一时代最圆满的解答。在这种寻求解答的平等对话中,新的话语就会逐渐形成。这种新的话语既是过去的,也是现代的;既是世界的,也是民族的。在这种话语逐步形成的过程中,世界各民族就会达到相互的真诚理解。

(摘编自乐黛云《比较文学与比较文化十讲》)

12.下列关于文中所说的“文化”和“中国文化”的表述,不符合原文意思的一项是(3分)( )

A.文化并不是历史上已经形成并且固化了的一种“陈迹”,而是要随着时代的发展,不断地用当代意识赋予这种“陈迹”以新的解释和含义。

B.文化是一种不断发展、永远在形成之中的“将成之物”,所以先秦、汉魏时代的人们看到的中国文化跟我们今天看到的并不相同。

C.在信息、交通空前发达的今天,人们的意识中不可能没有外来的成分,我们用来跟世界交流的,正是经过这种意识诠释的中国文化。

D.唐宋时代的人不可能排除印度文化的影响,所以唐宋时代的文化也不可能再像先秦两汉的文化一样属于纯粹的中国文化。

解析:选D。原文中说“唐宋时代的人不可能排除印度文化影响,复归为先秦两汉时代的中国人”,并没有说“先秦两汉的文化”“属于纯粹的中国文化”。

13.下列选项中,不符合原文内容的一项是(3分)( )

A.当中国文化进入外国时就会发生过滤和变形,当外国文化进入中国时也是这样,其表现形式有误读、过度诠释等。

B.在文化交流中,实际上并不需要外国人像中国人那样了解中国;否则,我们就难以对自己的文化作出别样的理解。

C.只有既是属于自己文化的,又是在对方的文化中经过某种变形的话语,才是两种文化的交流中唯一能够相互沟通的话语。

D.解决不同文化体系的人所共同面对的问题,例如文学中的“死亡意识”、“生态环境”等,这可以成为不同文化之间交流的中介。

解析:选C。C项“才是两种文化的交流中唯一能够相互沟通的话语”不当,第三段开头说“当然也还可以寻求其他途径”。

14.下列推断,不符合原文内容的一项是(3分)( )

A.从文化交流和比较看,寻求纯粹的本土文化是既不可能也无益处的,因此研究历史上外来文化对本土文化的影响也是没有必要的。

B.伏尔泰、莱布尼兹利用已经折射了的中国文化,为中国人提供了一个崭新的视角,可见有的时候中国人并不真正了解中国。

C.对于人类共同面临的问题,不同文化体系的人会有不同的回答,而平等的对话正是获得我们这一时代最圆满的解答的唯一途径。

D.从“相互沟通的话语”、“各自的话语”等说法来看,文中所谓的“话语”应该是指文化交流双方的立场观点、思想意识等。

解析:选A。“研究历史上外来文化对本土文化的影响也是没有必要的”说法不当。根据原文内容可知,这一研究可以为我们提供理解自己文化的崭新视角。

(二)文学类文本阅读(23分)

阅读下面的文字,完成15~18题。

飘飞的云

罗 兰

那天晚上,忙完了许多琐事,心情十分烦倦。匆匆出了家门,赶往车站,打算搭公共汽车去上班。走到巷口,偶一抬头,忽然看见远处那一大片湛蓝的夜空。那夜空,是异样的光洁莹澈,衬在闪烁的灯光与房屋的黑影背后,远远地伸展出去,带着一种非常的宁静与高贵,像一个大手笔的布景师,不惜工本地用了一大幅光滑无比的软缎来做都市之夜的背景。

我蓦地觉得自己由烦倦的现实飞升到一个幻想的世界——

怎么会有如此辽阔、莹澈、光洁、湛蓝的夜空呢?而那一大把撒出去的星粒,就像无数闪耀的碎钻,散落在无限的大宝石蓝色软缎上。

那夜空怎么那样蓝得发亮,亮得像是镀了一层丝光呢!

哦,原来那边镶着一个圆圆的月。这才想起,假如不是闰月,今天该是中秋节了。难怪有月色如银!

那格外明净的天宇,不仅是因为月色,更是因为风。

今天有4级风。台风征候尚未完全逸去。她扫出了一大片晴空,而且余兴未尽地继续扫着那聚在东南方的一堆云絮。那一堆云絮簇拥在许多屋宇背后,从远远的地平线彼端冉冉地浮升上来,就被4级风轻轻地、一簇一簇地卷向天空,慢悠悠地上升着,慢悠悠地变形。由一堆云絮变成一个老人,又变成一只绵羊,再变成一只被风牵曳的鸡;然后鸡的形貌轻轻地幻散,你再也说不出它像什么。它继续地游动,继续地幻散,变成两朵或三朵,分头飘去。你不知道追随哪一朵才是,你觉得自己也已幻散。

于是,你再想去追随另一簇云絮,它们开始从屋宇背后浮升时,总是很大的一簇。这一簇,飘飞得十分迅速,直向那轮圆月飞升而去,仿佛要奔向月宫。于是,月光把云朵染上一圈金黄,又染上一圈浅紫。云朵再向上飘飞了一半旅程,渐渐变成了一个大大的烟圈。透过烟圈的环形,月亮的银盘在上方静静地、端庄地挂着。云朵距离它还好远好远,我看得到那距离,那是十分立体感的一段距离。云并不想追上月,云只是无心地飘飞,无心地幻散。那烟圈就也这样地幻散,成为许多小小碎碎的白絮,轻轻地飘飞,轻轻地消失。于是,就又升上来另一簇云。

我看着这簇云,它悠悠地延伸、延伸,变成长长的一带,像一只橡皮艇,然后以迅捷的姿态飘飞而来。看着它,我忽然想起幼时唱的一首歌:

如果我能飞升

如云能堪承载

我便入云驾驶

多么自在

真的,如果我乘云朵飘飞,将如何呢?

云一定不问我自何处来,云一定不问我要到何处去,云也一定不问我可曾向谁请假,也一定不问我可有什么未了之责。云甚至不会感到有我在它上面,它仍只是那么无意地飘飞,无意地幻散。

那么,我也将随着它无意地飘飞,无意地幻散,飘飞、幻散,飘飞、幻散,终而至于消失。

曾有诗人歌颂过消失之美。那种不经意的消失;那种完全“放开手,随它去”的消失;那种悠悠然、毫不牵恋的消失;那种飞向无穷、飘向无垠的消失……让你的灵魂就那样摆脱开一切牵绊,轻轻地浮起,悠悠地远去,毫无重量地幻散,毫不沾惹地消失。

生活的烦倦在何处呢?如果你是一朵云。

15.文中不少描写云的句子都运用了修辞手法。请任选一句说明修辞的作用。(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:本题考查考生对文中重要句子的理解的能力。答题时,首先要确认语句所用的修辞手法,并明确该修辞手法的作用,比如比喻的作用是生动形象、化无形为有形等;然后结合语句内容作具体分析。点出修辞手法得2分,具体说明该句修辞作用得4分。

答案:(示例1)“而那一大把撒出去的星粒,就像无数闪耀的碎钻,散落在无限的大宝石蓝色软缎上。”主要运用比喻修辞,将天空喻为软缎,将星星喻为碎钻,形象地写出了“星”和“天”的特点,让人产生无尽遐想。

(示例2)“云并不想追上月,云只是无心地飘飞,无心地幻散。”运用了拟人修辞,写出了云之自由自在。

16.作者在文章最后一段赞颂了云最终随风散去的“消失之美”,其原因是什么?(5分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:本题考查考生归纳内容要点的能力。从“那种悠悠然、毫不牵恋的消失”“那种飞向无穷、飘向无垠的消失……让你的灵魂就那样摆脱开一切牵绊”等有关语句可概括得出作者赞美它的原因是:它曾经自由自在地飘飞,享受了生命的过程。前一点占2分,后一点占2分。意思对即可。

答案:原因是云曾经潇洒地、自由自在地飘飞过,摆脱了一切牵绊,享受了生命的过程。

17.“你不知道追随哪一朵才是,你觉得自己也已幻散”的含意是什么?“幻散”指什么?(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:本题考查考生对文中重要词语及语句含意的理解能力。“你不知道追随哪一朵才是,你觉得自己也已幻散”一句出现在本文第七段末尾,是对该段内容的概括和总结,突出云的变幻莫测和自己追云时仿佛幻散的心态。第1问和第2问各占3分。

答案:云变幻莫测,要想追随,恐怕只有自己的心和云一样幻散才可以。“幻散”指作者追逐云彩时的一种飘飞的心态。

18.文章末段的含意是什么?在文中起什么作用?(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:本题考查考生把握文章结构和思路的能力。作者虽是写云,但实际上是以云喻人,对云的赞颂也表达了作者的希望与理想。另外,文章开始“那天晚上,忙完了许多琐事,心情十分烦倦”,与末段“生活的烦倦在何处呢”,首尾呼应;文章题目为“飘飞的云”,结尾说“如果你是一朵云”也照应了题目。第1问和第2问各占3分,第2问只答出一点得1分,答出两点得3分。

答案:末段含意:如果你可以和云一样无心追逐,自由自在地生活,那么也就无所谓“烦倦”了。作用:呼应开头,点明主旨。

四、表达题(12分,每小题4分)

19.请对《领带与小说》故事中的回信艺术及所蕴涵的道理进行揭示。(不超过20字)

美国的一家领带公司给海明威寄去了一条漂亮的领带并附上一封信:“人们非常喜欢戴我们的领带。我们真希望您也能成为我们的顾客,盼望您能为这条漂亮的领带寄给我们两美元。”

对这封半是认真半是玩笑的信怎么处理呢?老老实实寄去两美元显然不好,可置之不理也不妥当。海明威稍作沉思,想出了一个好办法。

几天后,领带公司收到了一个邮包,里面也有一封信:“人们非常喜欢读我的书。我很希望你们也会成为我的读者并购下我新近出的一本小说,现通过邮包寄上。小说定价是两美元八十美分,扣除领带的钱后,你们应付还我八十美分。”

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:本题考查“压缩语段”,形式新颖,视角独特。解答本题,一是把握故事幽默机智的基调,从而为压缩提炼奠定基础;二是梳理故事情节,结合海明威“反击”的诙谐与幽默,总结出故事所蕴涵的哲理与智慧。

答案:以其人之道还治其人之身,幽默与智慧并存!

20.为下面一则短文加一个恰当的标题,不超过12个字。

近日,我国云南盈江与日本本州海域先后发生地震,事件在两会上引起强烈关注,防震减灾成为热议话题。全国人大代表,国家海洋局局长、党组书记刘赐贵3月12日表示,此次日本地震海啸为我们带来四点启示。

第一,在当前东部率先发展的大趋势下,我国沿海地区的经济和人口密度急剧增大。国家和沿海地方各级政府必须高度重视海洋灾害可能造成的影响,切实提高沿海地区的灾害防御能力。

第二,加快建设多部门联动的灾害应急协调机制。沿海地区要抓紧开展当地的海啸灾害风险评估和区划工作,将海啸应急预案上升为政府预案,按照属地管理的原则,制定包含人员疏散、基础设施关闭、抢险救灾等在内的一系列海啸灾害处置工作方案,并定期开展海啸应急演习。

第三,加大海啸灾害观测预警能力建设力度,为政府指挥决策和公众防灾避灾提供至关重要的科学支撑。

第四,大力普及海啸科学知识,提高全民族的海啸防灾避灾意识和能力,如推行海啸避险知识“进校园”、“进社区”,充分发挥公众媒体优势等。

(《北京晨报》2011年3月13日)

答:________________________________________________________________________

答案:日本地震海啸的四点启示

21.模仿下面例句的句式和修辞手法,另选两个陈述对象,再写两组与例句意思相连的句子,以构成连贯的排比。

例句:蓝天有深邃的灵魂,才能吸引星月;

山峰有高昂的头颅,才能俯视原野;

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:原句的修辞手法为比喻和拟人手法,前后句包含条件和结果关系。仿写句除了具备这些因素外,还要与例句构成排比,这就要求选取的陈述对象要与“蓝天”“山峰”接近。

答案:大地有慷慨的心肠,才能哺育万物;河海有宽广的胸怀,才能容纳百川(江河)。

五、作文(60分)

22.阅读下面的文字,按要求作文。

“毛遂自荐”,是主动推荐自己,从而脱颖而出;“负荆请罪”,是主动承认错误,终于化解矛盾;“欲穷千里目,更上一层楼”,是主动追求,以达到更高的目标……是啊,生活中许多事情,只要我们主动一些,往往会出现新的局面。

请结合你的生活体验,以“主动”为题,写一篇不少于800字的文章。

要求:①角度自选;②立意自定;③除诗歌外,文体不限。