2020年人教版语文高一上学期必修一第三单元第七课《记念刘和珍君》课件(共39张)

文档属性

| 名称 | 2020年人教版语文高一上学期必修一第三单元第七课《记念刘和珍君》课件(共39张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 641.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-10-20 18:46:23 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

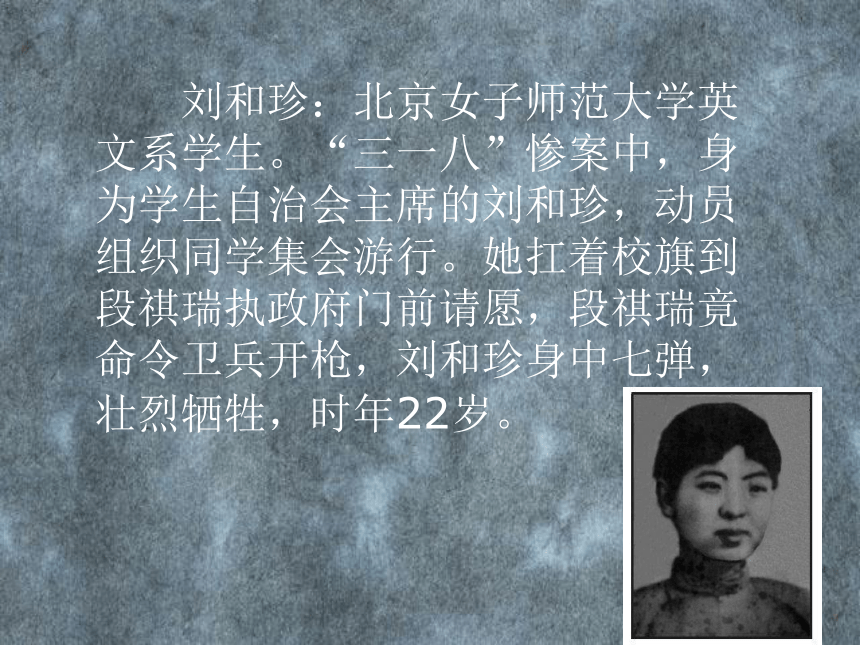

始终微笑着的和蔼的刘和珍君

刘和珍:北京女子师范大学英文系学生。“三一八”惨案中,身为学生自治会主席的刘和珍,动员组织同学集会游行。她扛着校旗到段祺瑞执政府门前请愿,段祺瑞竟命令卫兵开枪,刘和珍身中七弹,壮烈牺牲,时年22岁。

记念刘和珍君

鲁迅

一九二六年四月一日

长歌当哭

控诉卑劣之徒

热血为证

鼓舞奋勇之士

虽

死

犹

生

第一课时

1、了解并掌握知人论世知识。

2、分析把握文章思路。

①记念

②刘和珍

③君

解题:

“记”:

相当于“纪“,在白话文刚刚兴起时,人们有时不能严格界定字词。

“记”指出本文是一篇记人叙事类的文章。

“念”:

思念

怀念

悼念

“念”指出本文也是一篇抒情类的文章。

“君”:对刘和珍的尊称。

知人论世预习检测

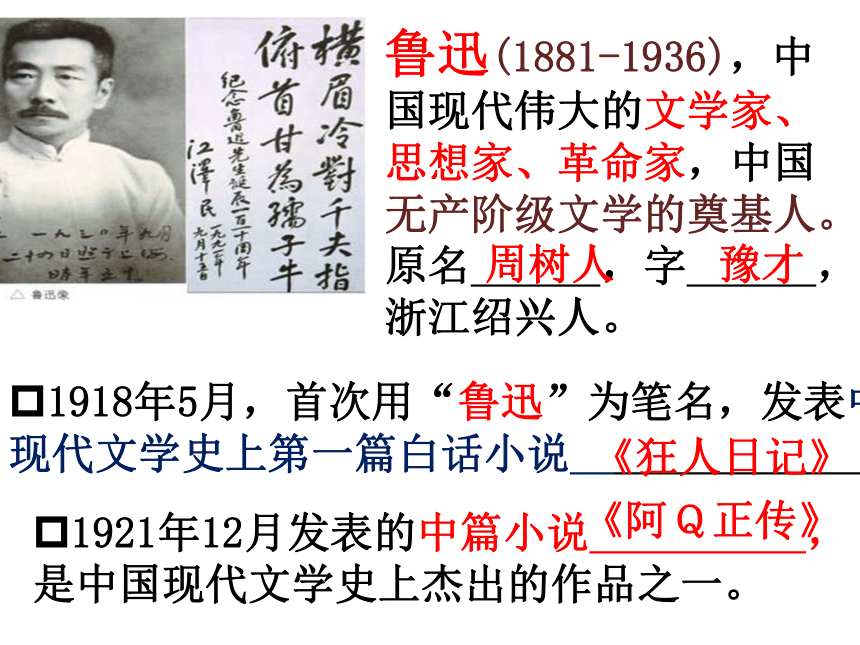

鲁迅(1881-1936),中国现代伟大的文学家、思想家、革命家,中国无产阶级文学的奠基人。原名 ,字 ,浙江绍兴人。

1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说

。

1921年12月发表的中篇小说

,是中国现代文学史上杰出的作品之一。

周树人

豫才

《狂人日记》

《阿Q正传》

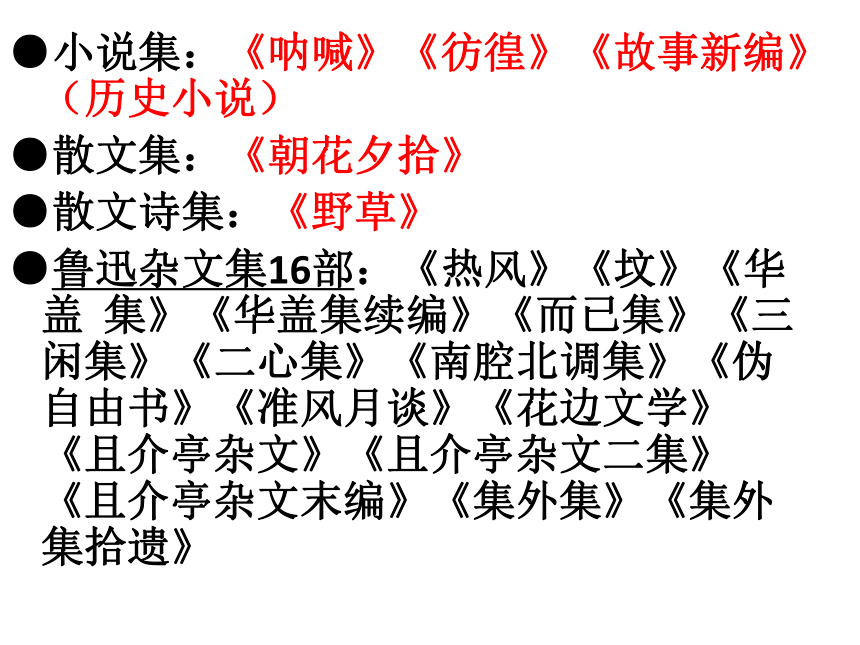

●小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》(历史小说)

●散文集:《朝花夕拾》

●散文诗集:《野草》

●鲁迅杂文集16部:《热风》《坟》《华盖

集》《华盖集续编》《而已集》《三闲集》《二心集》《南腔北调集》《伪自由书》《准风月谈》《花边文学》《且介亭杂文》《且介亭杂文二集》《且介亭杂文末编》《集外集》《集外集拾遗》

写作背景:

p27课下注解①

(大沽口事件)

(三·一八惨案)

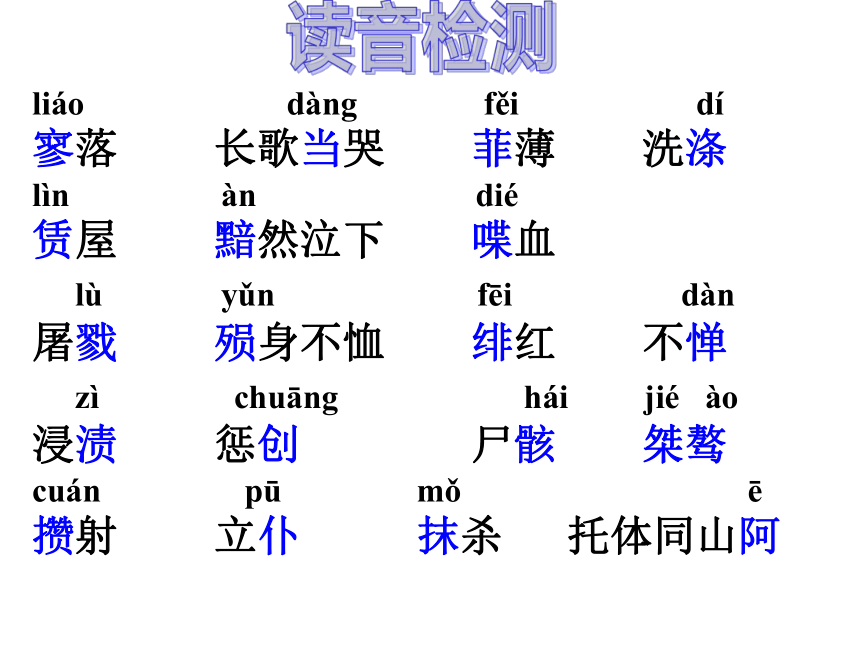

读音检测

liáo

dàng

fěi

dí

寥落

长歌当哭

菲薄

洗涤

lìn

àn

dié

赁屋

黯然泣下

喋血

lù

yǔn

fēi

dàn

屠戮

殒身不恤

绯红

不惮

zì

chuāng

hái

jié

ào

浸渍

惩创

尸骸

桀骜

cuán

pū

mǒ

ē

攒射

立仆

抹杀

托体同山阿

整体把握

请找出每部分的对应概括的内容。

介绍写作缘由。

交待写作目的。

回忆认识过程。

抒写惊愕、义愤。

叙述遇难经过。

总结经验教训。

热情讴歌赞颂。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

明确:课文七个部分的内容概括

①

写作缘由,纪念死者。

②

唤醒庸人,牢记血债。

③刘和珍概况。

④

刘和珍遇害。

⑤

刘和珍遇难经过。

⑥

三

一八惨案教训。

⑦惨案的意义。

把握全文的整体思路

交代了写作的缘由

(1、2节)

记述刘和珍的生平事迹和遇难经过

(3、4、5节)

议论“三一八”惨案的教训和意义

(6、7节)

以“记念”为中心

答:记叙,抒情和议论,

寓情于议。

知识积累:

表达方式是文章构成的一种形式要素。它包括记叙、描写、抒情、议论、说明

。

思考:这文章当中,作者主要采用的是哪些表达方式?

文章脉络

文章内容

表述手法

整体把握

全文是以作者悲愤的感情为线索。

叙述写作的缘由(1、2)

悼念逝者

叙述为主

唤醒生者

抒情为主

烈士的印象及死难经过(3、4、5)

交往始末

叙述为主

遇害事实

夹叙夹议

殉难经过

叙述为主

死难的教训和意义

(6、7)

经验教训

议论为主

死难意义

记念刘和珍君

总体思路

写作缘由

(1、2)

记念主体

(3、4、5)

教训意义

(6、7)

思路顺序

悼念刘和珍君

控诉反动政府

痛斥走狗文人

唤醒麻木庸人

追述生平事迹

概括惨遭杀害

详写遇难经过

请愿不足取

精神显希望

局部思路

爱

恨

顺序逻辑

生前

遇害

顺序

时间

否定

肯定

逻顺辑序

思路总结

全文思路的起点是本文的写作缘由,即为

什么要写这篇文章;然后记述刘和珍的生平

事迹和遇难经过;在叙事的基础上再深入一步,

议论“三一八”惨案的教训和意义。三者相互

交错,始终统一于“记念”这一中心,这就是

本文的总体思路。

第二课时

人物形象分析

认真阅读,回答问题

1、课文是通过哪几件事来写刘和珍的?从刘和珍的神情举止可以看出她是怎样的一个人?

3、鲁迅对于徒手请2、课文中多次写到刘和珍“微笑着,态度很温和”,“和蔼的”,这起到什么作用?

愿方式是怎么看的?

4、鲁迅认为刘和珍牺牲的意义何在?

1、课文是通过哪几件事来写刘和珍的?从刘和珍的神情举止可以看出她是怎样的一个人?

1)预定《莽原》全年

——“毅然”

渴求真理追求进步

2)参加师大学潮斗争

有远见卓识有责任感

3)前往执政府请愿,被杀害

——“欣然”前往

爱国热忱

★刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有远见卓识,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。

勇于斗争

温和善良

“微笑”、“温和”

“反抗”;

“黯然”、“泣下”

认真阅读,回答问题

2、课文中多次写到刘和珍“微笑着,态度很温和”,“和蔼的”,这起到什么作用?

(1)

与反对派的凶残毒辣形成强烈的反差。

(2)流露出作者不相信不愿意她死的情感,表现他极度的悲痛。

3、鲁迅对于徒手请愿方式是怎么看的?

看法1、请愿无法改变黑暗的现状

看法2、请愿时的流血是不能推动历史前进的,要吸取血的教训,改变战斗方法。

4、鲁迅认为刘和珍牺牲的意义何在?

(1)引用陶渊明的诗来阐明

尽管影响不大,但烈士的鲜血不会白流,死者与青山同在,人们会永远纪念死者,记住惨案的教训,从而下定决心投入战斗。

(2)

鲁迅从爱国青年身上看到了中国妇女的觉悟,高度评价了中国女子优秀的品质和崇高的精神,肯定了死者对将来的意义

(3)一般的民众,会从中国女子的英勇斗争,互相救助,虽殒身不恤的事实中,多少看到一些改变黑暗现实的希望;真正的革命者,将因受到激励而更加奋勇前进。

求学时,艰难的环境阻止不了你追求进步的脚步;

__,______________

__,______________

始终微笑着、和蔼的刘和珍君,你是我们心中最美的女神!

请同学们仿照下面的句子,完成刘和珍君颁奖词练笔。

示例

求学时,艰难的环境阻止不了你追求进步的脚步;

斗争时,强权的政治遏制不住你嫉恶如仇的性情;

请愿时,

冰冷的子弹穿不透你沉勇爱国的胸膛;

始终微笑着、和蔼的刘和珍君,你是我们心中最美的女神!

作业

找出文中表达作者情感的句子

第三课时

1、作者情感的梳理。

2、重要句子的理解

1、既然作者反复强调“有写一点东西的必要”,为什么又说“我实在无话可说”?

①青年的牺牲,使我悲痛万分艰于呼吸视听;

②所谓“文人学者”阴险论调,又使我的悲哀出

离愤怒。

这样写既揭露了政府及其走狗的罪行,又表现了作家的愤怒和悲痛。

2、而此后几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了。我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。

3、“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?”

为什么说是“哀痛者”又是“幸福者?

答:

“真的猛士”

“惨淡的人生”

“哀痛者”:

真正勇敢的革命者。

指反动派统治下的黑暗现实

是说明真的猛士看到民族的衰亡,社会的黑暗,人民的痛苦,看到爱国志士被杀戮,感到万分哀痛,所以说是“哀痛者”。

同时,他们又为自己能为人民而死,重于泰山,因而感到莫大的幸福,无论是奋斗还是牺牲都是幸福的。

“幸福者”:

这

惊心动魄的伟大

指上文的“三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中”。

1、“赞颂说”—赞颂刘和珍等人的沉勇友爱、临危不惧。

2、

“反语说”—讽刺执政府对爱国青年的攒射,与下文的反语一致。

文明

伟绩

武功

反语,讽刺了中外反动者对自己的暴力行径沾沾自喜的丑恶嘴脸。

长歌当哭

控诉卑劣之徒

热血为证

鼓舞奋勇之士

虽

死

犹

生

作者愤怒地控诉了段政府虐杀爱国青年的暴行,痛斥走狗文下劣无耻的谎言,无比沉痛地悼念刘和珍等遇害青年,奉献了自己的悲哀与尊敬。一方面告戒爱国青年要注意斗争的方式,另一方面高度颂扬“为了中国而死的中国的青年”的勇毅,激励人们“更奋然前行”。文章表现了一个伟大的革命家、思想家爱憎分明的态度和深邃独到的思想,能够激励青年的爱国热情。

全文内容总结

始终微笑着的和蔼的刘和珍君

刘和珍:北京女子师范大学英文系学生。“三一八”惨案中,身为学生自治会主席的刘和珍,动员组织同学集会游行。她扛着校旗到段祺瑞执政府门前请愿,段祺瑞竟命令卫兵开枪,刘和珍身中七弹,壮烈牺牲,时年22岁。

记念刘和珍君

鲁迅

一九二六年四月一日

长歌当哭

控诉卑劣之徒

热血为证

鼓舞奋勇之士

虽

死

犹

生

第一课时

1、了解并掌握知人论世知识。

2、分析把握文章思路。

①记念

②刘和珍

③君

解题:

“记”:

相当于“纪“,在白话文刚刚兴起时,人们有时不能严格界定字词。

“记”指出本文是一篇记人叙事类的文章。

“念”:

思念

怀念

悼念

“念”指出本文也是一篇抒情类的文章。

“君”:对刘和珍的尊称。

知人论世预习检测

鲁迅(1881-1936),中国现代伟大的文学家、思想家、革命家,中国无产阶级文学的奠基人。原名 ,字 ,浙江绍兴人。

1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说

。

1921年12月发表的中篇小说

,是中国现代文学史上杰出的作品之一。

周树人

豫才

《狂人日记》

《阿Q正传》

●小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》(历史小说)

●散文集:《朝花夕拾》

●散文诗集:《野草》

●鲁迅杂文集16部:《热风》《坟》《华盖

集》《华盖集续编》《而已集》《三闲集》《二心集》《南腔北调集》《伪自由书》《准风月谈》《花边文学》《且介亭杂文》《且介亭杂文二集》《且介亭杂文末编》《集外集》《集外集拾遗》

写作背景:

p27课下注解①

(大沽口事件)

(三·一八惨案)

读音检测

liáo

dàng

fěi

dí

寥落

长歌当哭

菲薄

洗涤

lìn

àn

dié

赁屋

黯然泣下

喋血

lù

yǔn

fēi

dàn

屠戮

殒身不恤

绯红

不惮

zì

chuāng

hái

jié

ào

浸渍

惩创

尸骸

桀骜

cuán

pū

mǒ

ē

攒射

立仆

抹杀

托体同山阿

整体把握

请找出每部分的对应概括的内容。

介绍写作缘由。

交待写作目的。

回忆认识过程。

抒写惊愕、义愤。

叙述遇难经过。

总结经验教训。

热情讴歌赞颂。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

明确:课文七个部分的内容概括

①

写作缘由,纪念死者。

②

唤醒庸人,牢记血债。

③刘和珍概况。

④

刘和珍遇害。

⑤

刘和珍遇难经过。

⑥

三

一八惨案教训。

⑦惨案的意义。

把握全文的整体思路

交代了写作的缘由

(1、2节)

记述刘和珍的生平事迹和遇难经过

(3、4、5节)

议论“三一八”惨案的教训和意义

(6、7节)

以“记念”为中心

答:记叙,抒情和议论,

寓情于议。

知识积累:

表达方式是文章构成的一种形式要素。它包括记叙、描写、抒情、议论、说明

。

思考:这文章当中,作者主要采用的是哪些表达方式?

文章脉络

文章内容

表述手法

整体把握

全文是以作者悲愤的感情为线索。

叙述写作的缘由(1、2)

悼念逝者

叙述为主

唤醒生者

抒情为主

烈士的印象及死难经过(3、4、5)

交往始末

叙述为主

遇害事实

夹叙夹议

殉难经过

叙述为主

死难的教训和意义

(6、7)

经验教训

议论为主

死难意义

记念刘和珍君

总体思路

写作缘由

(1、2)

记念主体

(3、4、5)

教训意义

(6、7)

思路顺序

悼念刘和珍君

控诉反动政府

痛斥走狗文人

唤醒麻木庸人

追述生平事迹

概括惨遭杀害

详写遇难经过

请愿不足取

精神显希望

局部思路

爱

恨

顺序逻辑

生前

遇害

顺序

时间

否定

肯定

逻顺辑序

思路总结

全文思路的起点是本文的写作缘由,即为

什么要写这篇文章;然后记述刘和珍的生平

事迹和遇难经过;在叙事的基础上再深入一步,

议论“三一八”惨案的教训和意义。三者相互

交错,始终统一于“记念”这一中心,这就是

本文的总体思路。

第二课时

人物形象分析

认真阅读,回答问题

1、课文是通过哪几件事来写刘和珍的?从刘和珍的神情举止可以看出她是怎样的一个人?

3、鲁迅对于徒手请2、课文中多次写到刘和珍“微笑着,态度很温和”,“和蔼的”,这起到什么作用?

愿方式是怎么看的?

4、鲁迅认为刘和珍牺牲的意义何在?

1、课文是通过哪几件事来写刘和珍的?从刘和珍的神情举止可以看出她是怎样的一个人?

1)预定《莽原》全年

——“毅然”

渴求真理追求进步

2)参加师大学潮斗争

有远见卓识有责任感

3)前往执政府请愿,被杀害

——“欣然”前往

爱国热忱

★刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有远见卓识,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。

勇于斗争

温和善良

“微笑”、“温和”

“反抗”;

“黯然”、“泣下”

认真阅读,回答问题

2、课文中多次写到刘和珍“微笑着,态度很温和”,“和蔼的”,这起到什么作用?

(1)

与反对派的凶残毒辣形成强烈的反差。

(2)流露出作者不相信不愿意她死的情感,表现他极度的悲痛。

3、鲁迅对于徒手请愿方式是怎么看的?

看法1、请愿无法改变黑暗的现状

看法2、请愿时的流血是不能推动历史前进的,要吸取血的教训,改变战斗方法。

4、鲁迅认为刘和珍牺牲的意义何在?

(1)引用陶渊明的诗来阐明

尽管影响不大,但烈士的鲜血不会白流,死者与青山同在,人们会永远纪念死者,记住惨案的教训,从而下定决心投入战斗。

(2)

鲁迅从爱国青年身上看到了中国妇女的觉悟,高度评价了中国女子优秀的品质和崇高的精神,肯定了死者对将来的意义

(3)一般的民众,会从中国女子的英勇斗争,互相救助,虽殒身不恤的事实中,多少看到一些改变黑暗现实的希望;真正的革命者,将因受到激励而更加奋勇前进。

求学时,艰难的环境阻止不了你追求进步的脚步;

__,______________

__,______________

始终微笑着、和蔼的刘和珍君,你是我们心中最美的女神!

请同学们仿照下面的句子,完成刘和珍君颁奖词练笔。

示例

求学时,艰难的环境阻止不了你追求进步的脚步;

斗争时,强权的政治遏制不住你嫉恶如仇的性情;

请愿时,

冰冷的子弹穿不透你沉勇爱国的胸膛;

始终微笑着、和蔼的刘和珍君,你是我们心中最美的女神!

作业

找出文中表达作者情感的句子

第三课时

1、作者情感的梳理。

2、重要句子的理解

1、既然作者反复强调“有写一点东西的必要”,为什么又说“我实在无话可说”?

①青年的牺牲,使我悲痛万分艰于呼吸视听;

②所谓“文人学者”阴险论调,又使我的悲哀出

离愤怒。

这样写既揭露了政府及其走狗的罪行,又表现了作家的愤怒和悲痛。

2、而此后几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了。我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。

3、“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?”

为什么说是“哀痛者”又是“幸福者?

答:

“真的猛士”

“惨淡的人生”

“哀痛者”:

真正勇敢的革命者。

指反动派统治下的黑暗现实

是说明真的猛士看到民族的衰亡,社会的黑暗,人民的痛苦,看到爱国志士被杀戮,感到万分哀痛,所以说是“哀痛者”。

同时,他们又为自己能为人民而死,重于泰山,因而感到莫大的幸福,无论是奋斗还是牺牲都是幸福的。

“幸福者”:

这

惊心动魄的伟大

指上文的“三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中”。

1、“赞颂说”—赞颂刘和珍等人的沉勇友爱、临危不惧。

2、

“反语说”—讽刺执政府对爱国青年的攒射,与下文的反语一致。

文明

伟绩

武功

反语,讽刺了中外反动者对自己的暴力行径沾沾自喜的丑恶嘴脸。

长歌当哭

控诉卑劣之徒

热血为证

鼓舞奋勇之士

虽

死

犹

生

作者愤怒地控诉了段政府虐杀爱国青年的暴行,痛斥走狗文下劣无耻的谎言,无比沉痛地悼念刘和珍等遇害青年,奉献了自己的悲哀与尊敬。一方面告戒爱国青年要注意斗争的方式,另一方面高度颂扬“为了中国而死的中国的青年”的勇毅,激励人们“更奋然前行”。文章表现了一个伟大的革命家、思想家爱憎分明的态度和深邃独到的思想,能够激励青年的爱国热情。

全文内容总结