2020年人教版语文高一上学期必修一第四单元第九课《别了,不列颠尼亚》课件(共34张)

文档属性

| 名称 | 2020年人教版语文高一上学期必修一第四单元第九课《别了,不列颠尼亚》课件(共34张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 459.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-10-20 18:51:22 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

从1841年1月26日英国远征军第一次将米字旗插上港岛,至1997年7月1日五星红旗在香港升起,一共过去了156年5个月零4天。大英帝国从海上来,又从海上去。

跨进温暖的家门

《别了,“不列颠尼亚”》

获第八届“中国新闻奖”消息类一等奖

新闻,也叫消息,一般由标题、导语、主体、背景、结语组成。

特写也称新闻速写、新闻素描,要求用类似于电影的“特写镜头”的手法反映事实,是作者深入新闻事件现场,将某些重要和精彩的场面,生动、形象地将所报道的事实再现在读者面前。其最主要的特点就是

“再现”。

新闻特写

快速找出文章的导语、主体及结尾

理清文章的结构

请抓住时间标志、地点标志概括文章再现香港回归的几个重要场景(特写镜头).

主体解读

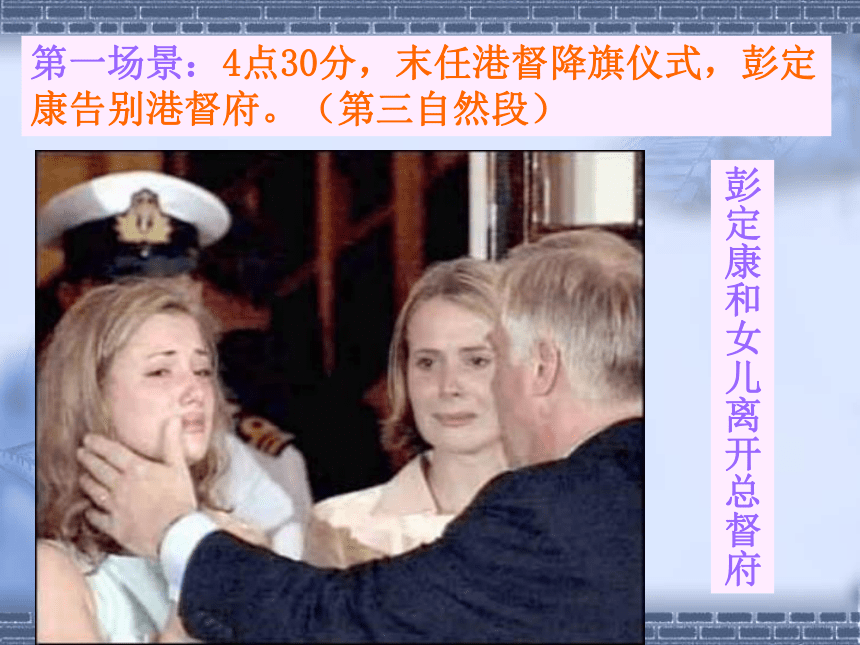

第一场景:4点30分,末任港督降旗仪式,彭定康告别港督府。(第三自然段)

彭定康和女儿离开总督府

第二场景:6时15分,举行象征英国管治结束的告别仪式,降下英国国旗。(第五自然段)

彭定康接过降下的旗帜

手捧刚刚降下的英国国旗,彭定康神情黯然

7时45分,广场第二次降旗仪式(第七自然段)

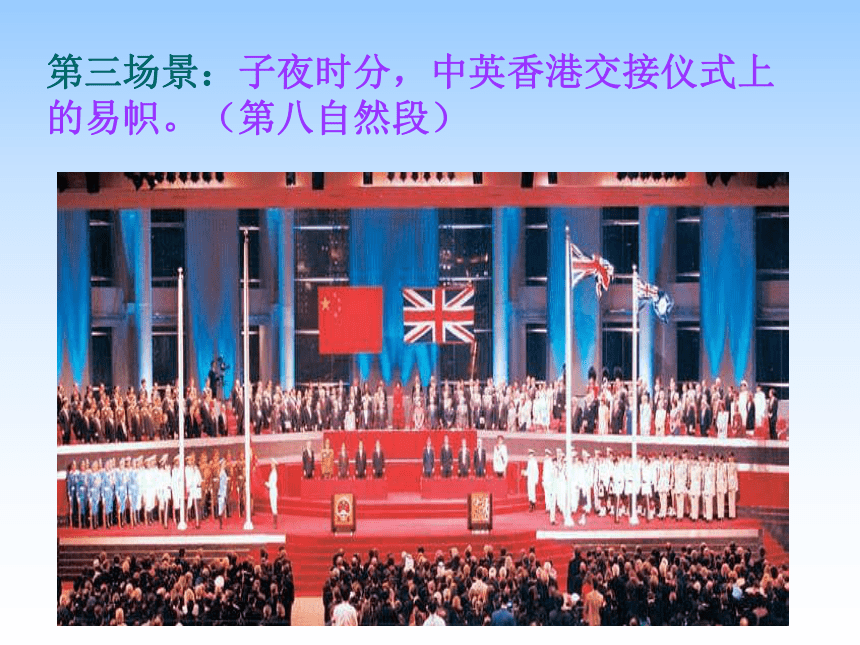

第三场景:子夜时分,中英香港交接仪式上的易帜。(第八自然段)

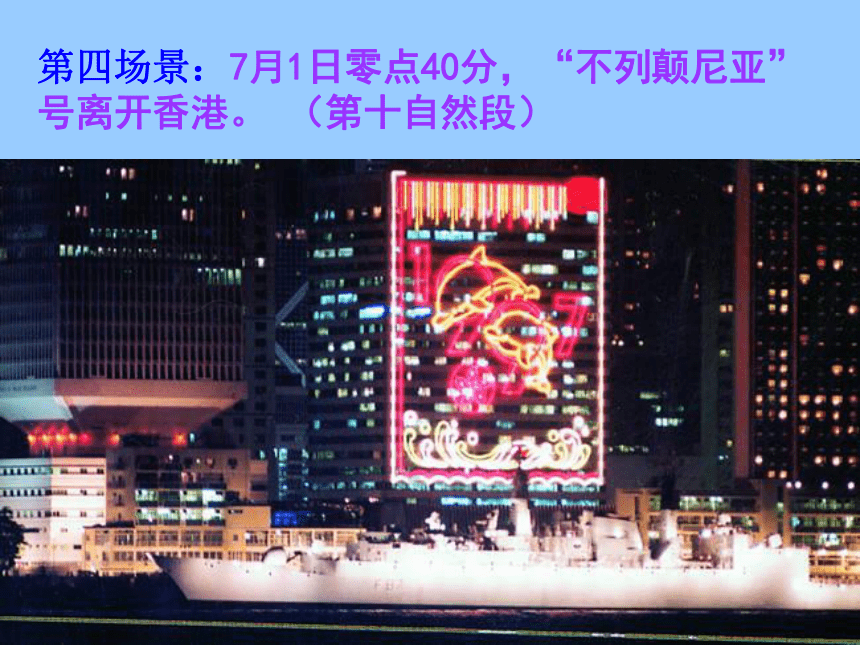

第四场景:7月1日零点40分,“不列颠尼亚”号离开香港。

(第十自然段)

典型场景

第一场景

6月30日,下午4:30

,末任港督降下港督旗;

第二场景

晚上6:15,军营广场降英国国旗;晚7:45,广场第二次降旗仪式;

第三场景

子夜时分,

中英香港交接仪式上的易帜;

第四场景

7月1日,

00:40,“不列颠尼亚”号离开香港。

象征英国殖民者结束在香港的统治,中国恢复行使香港主权

探究(一)

本篇新闻在再现场景的同时,又相应地介绍了一些背景材料,请在文中找出来并分析其作用。

探究(一)

引历史材料的作用:

使得每一个仪式都显示出历史的跨度,有着历史的意义。

今昔对比,增加历史沧桑感,在人们的脑海中“积淀成神圣而执著的理性”,让“今夜的喜悦变得更加凝重”。

文章中多处运用了对比,请找出来并分析其作用。

探究(二)

但这一次不同:永远都不会有另一面港督旗帜从这里升起。

156年前,一个叫爱德华·贝尔彻的英国舰长带领士兵占领了港岛,在这里升起了英国国旗;今天,另一名英国海军士兵在“威尔逊亲王”军营旁的这个地方降下了米字旗。

停泊在港湾中皇家游轮“不列颠尼亚”号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个“日落仪式”的背景。

在中国香港的土地上,英国殖民统治的

太阳落了,故称英国的告别仪式为

“日落仪式”。

游轮与邻近大厦上的紫荆花图案,恰好构成“日落仪式”的背景

第8段、第9段内容

大英帝国从海上来,又从海上去。

把香港百年历史的沧桑巨变凝聚其中,

暗含着历史和现实的对比

标题含义

表层含义

参加完交接仪式的查尔斯王子和末任港督彭定康乘坐英国皇家游轮“不列颠尼亚”号离开香港,消失在茫茫的南海夜幕中。

深层含义

“不列颠尼亚”号的离去,象征着英国殖民统治在香港的终结,中华民族的一段耻辱终告洗刷。

一语双关

标题创意

句式倒装,重在突出、强调;

寓虚境于实境。

实

境

告

别

虚

境

回归、雪耻

新闻的写法:

学会用“眼睛采访”,多写实录性新闻。

1、看电视新闻,进一步了解新闻的写法。试用一句话概括某则新闻的内容。

2、写一则新闻报道(二选一)

(1)对本周五的云里风文学奖颁奖大会进行报道;(2)对本周六的省运会的开幕式进行报道。

3、预习《奥斯维辛没有什么新闻》,比较这两篇新闻的写法有何不同。

作

业

新闻报道除了要真实、准确,具有时效性外,还必须具有强烈的可读性。学会用“眼睛采访”,多写实录性新闻,就是增强新闻可读性的有效途径之一。现在在新闻写作上出现了一些不良倾向,主要表现在:有的新闻事实少,空话多;有的搞新名词“轰炸”,词语随意搭配;有的结构任意跳跃,华而不实;有的大话、套话连篇,读来味同嚼蜡。多写实录性新闻,是医治以上弊病的良方。第8届“中国新闻奖”消息一等奖作品《别了,“不列颠尼亚”》一稿,就是一篇实录性新闻佳作。具体说来,它有以下几个特点。

实录性新闻突出表现在“目击”和“视觉”中,它必须写出特定的现场氛围。这就要求记者(通讯员)应具有敏锐的观察能力,在采访现场要善于捕捉精彩的镜头、典型的场面,并给予形象的再现,如文中写的:“在蒙蒙细雨中,末任港督告别了这个曾居住过25任港督的庭院”,“面色凝重的彭定康注视着港督旗帜在‘日落余音’的号角声中降下旗杆”,“停泊在港湾中的皇家游轮‘不列颠尼亚’号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个‘日落仪式’的背景”,“五星红旗在英军添马舰营区升起”,“查尔斯王子和第28任港督彭定康登上‘不列颠尼亚’号的甲板。

一、清晰的可视性

在英国军舰‘漆咸’号及悬挂中国国旗和香港特别行政区区旗的香港水警汽艇护卫下,将于1997年年底退役的‘不列颠尼亚’号很快消失在南海的夜幕中”等等,这些简洁的笔法,为读者勾勒出一个个场景,一幅幅画面,使新闻具有清晰的可视性,自然流于记者笔端的这些文字,似乎有着色彩浓烈的油画效果,让读者读后犹如醇厚的美酒,回味无穷,并加深了对香港回归这一重大历史性事件意义的理解。

实录性新闻要再现特定的场景,特定的形象,离不开生动形象的语言,离不开各种音响。富有个性化的语言,形象感强的环境音响,有助于增强新闻的可听性。如文中写的:“英国米字旗最后一次在这里降落”,“‘不列颠尼亚’号驶离维多利亚港湾”,“彭定康注视着港督旗帜在‘日落余音’的号角声中降下旗杆”,“雨越下越大。查尔斯王子在雨中宣读英国女王赠言说”,“另一名英国海军士兵在‘威尔士亲王’军营旁的这个地方降下了米字旗”,“五星红旗伴着《义勇军进行曲》冉冉升起”,等等。这些描述,仿佛清风徐来,给人以流畅自然的感觉,好像亲临新闻事实发生的现场,听到降旗声、下雨声,讲话声和升旗的乐曲声……从而受到强烈的感染。

二、生动的可听性

全文没有令人生厌的套话或可有可无的废话,那些实在、具体的新闻事实,都是用生动的语言表达出来的。作者并没有直接出面说什么,而是运用捕捉到的镜头,通过具体的人和事来表达香港回归的划时代意义。作者巧妙地在文中穿插新闻背景材料,并运用对比手法,在看似静态的叙述中注入动态的信息。如文中写出的:“从1841年1月26日英国远征军第一次将米字旗插上港岛,至1997年7月1日五星红旗在香港升起,一共过去了156年5个月零4天。大英帝国从海上来,又从海上去。”读后给人以强烈的沧桑巨变的自豪感,十分耐人寻味。

三、清新而又富于动感

如文中实录的:“登上带有皇家标记的黑色‘劳斯莱斯’”“广场上灯光渐暗”“绿树丛中”“白色建筑”“南海的夜幕”“悬挂的巨幅紫荆花图案”“五星红旗”等等,这些多彩交错的画面,给读者以色彩明快的深刻印象。大量的新闻实践证明,实录性新闻已显示出旺盛的生命力,越来越受到读者的青睐。希望这束带有露珠的花朵,在报纸新闻与广播电视新闻百花苑中,越来越争芳竞艳。

四、鲜明的色彩感

例如:在蒙蒙细雨中,末任港督告别了这个曾居住过25任港督的庭院。

一、清晰的可视性

环境音响

旗落

雨声

讲话声

乐曲声

二、生动的可听性

背景与现场对比

米字旗插上港岛

五星红旗在香港升起

大英帝国从海上来

又从海上去

三、清新强烈的动态感

画面色彩交错

色彩明快

黑色“劳斯莱斯”

广场上灯光渐暗

绿树丛

白色建筑

南海的夜幕

巨幅紫荆花图案

五星红旗

四、对比鲜明的色彩感

从1841年1月26日英国远征军第一次将米字旗插上港岛,至1997年7月1日五星红旗在香港升起,一共过去了156年5个月零4天。大英帝国从海上来,又从海上去。

跨进温暖的家门

《别了,“不列颠尼亚”》

获第八届“中国新闻奖”消息类一等奖

新闻,也叫消息,一般由标题、导语、主体、背景、结语组成。

特写也称新闻速写、新闻素描,要求用类似于电影的“特写镜头”的手法反映事实,是作者深入新闻事件现场,将某些重要和精彩的场面,生动、形象地将所报道的事实再现在读者面前。其最主要的特点就是

“再现”。

新闻特写

快速找出文章的导语、主体及结尾

理清文章的结构

请抓住时间标志、地点标志概括文章再现香港回归的几个重要场景(特写镜头).

主体解读

第一场景:4点30分,末任港督降旗仪式,彭定康告别港督府。(第三自然段)

彭定康和女儿离开总督府

第二场景:6时15分,举行象征英国管治结束的告别仪式,降下英国国旗。(第五自然段)

彭定康接过降下的旗帜

手捧刚刚降下的英国国旗,彭定康神情黯然

7时45分,广场第二次降旗仪式(第七自然段)

第三场景:子夜时分,中英香港交接仪式上的易帜。(第八自然段)

第四场景:7月1日零点40分,“不列颠尼亚”号离开香港。

(第十自然段)

典型场景

第一场景

6月30日,下午4:30

,末任港督降下港督旗;

第二场景

晚上6:15,军营广场降英国国旗;晚7:45,广场第二次降旗仪式;

第三场景

子夜时分,

中英香港交接仪式上的易帜;

第四场景

7月1日,

00:40,“不列颠尼亚”号离开香港。

象征英国殖民者结束在香港的统治,中国恢复行使香港主权

探究(一)

本篇新闻在再现场景的同时,又相应地介绍了一些背景材料,请在文中找出来并分析其作用。

探究(一)

引历史材料的作用:

使得每一个仪式都显示出历史的跨度,有着历史的意义。

今昔对比,增加历史沧桑感,在人们的脑海中“积淀成神圣而执著的理性”,让“今夜的喜悦变得更加凝重”。

文章中多处运用了对比,请找出来并分析其作用。

探究(二)

但这一次不同:永远都不会有另一面港督旗帜从这里升起。

156年前,一个叫爱德华·贝尔彻的英国舰长带领士兵占领了港岛,在这里升起了英国国旗;今天,另一名英国海军士兵在“威尔逊亲王”军营旁的这个地方降下了米字旗。

停泊在港湾中皇家游轮“不列颠尼亚”号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个“日落仪式”的背景。

在中国香港的土地上,英国殖民统治的

太阳落了,故称英国的告别仪式为

“日落仪式”。

游轮与邻近大厦上的紫荆花图案,恰好构成“日落仪式”的背景

第8段、第9段内容

大英帝国从海上来,又从海上去。

把香港百年历史的沧桑巨变凝聚其中,

暗含着历史和现实的对比

标题含义

表层含义

参加完交接仪式的查尔斯王子和末任港督彭定康乘坐英国皇家游轮“不列颠尼亚”号离开香港,消失在茫茫的南海夜幕中。

深层含义

“不列颠尼亚”号的离去,象征着英国殖民统治在香港的终结,中华民族的一段耻辱终告洗刷。

一语双关

标题创意

句式倒装,重在突出、强调;

寓虚境于实境。

实

境

告

别

虚

境

回归、雪耻

新闻的写法:

学会用“眼睛采访”,多写实录性新闻。

1、看电视新闻,进一步了解新闻的写法。试用一句话概括某则新闻的内容。

2、写一则新闻报道(二选一)

(1)对本周五的云里风文学奖颁奖大会进行报道;(2)对本周六的省运会的开幕式进行报道。

3、预习《奥斯维辛没有什么新闻》,比较这两篇新闻的写法有何不同。

作

业

新闻报道除了要真实、准确,具有时效性外,还必须具有强烈的可读性。学会用“眼睛采访”,多写实录性新闻,就是增强新闻可读性的有效途径之一。现在在新闻写作上出现了一些不良倾向,主要表现在:有的新闻事实少,空话多;有的搞新名词“轰炸”,词语随意搭配;有的结构任意跳跃,华而不实;有的大话、套话连篇,读来味同嚼蜡。多写实录性新闻,是医治以上弊病的良方。第8届“中国新闻奖”消息一等奖作品《别了,“不列颠尼亚”》一稿,就是一篇实录性新闻佳作。具体说来,它有以下几个特点。

实录性新闻突出表现在“目击”和“视觉”中,它必须写出特定的现场氛围。这就要求记者(通讯员)应具有敏锐的观察能力,在采访现场要善于捕捉精彩的镜头、典型的场面,并给予形象的再现,如文中写的:“在蒙蒙细雨中,末任港督告别了这个曾居住过25任港督的庭院”,“面色凝重的彭定康注视着港督旗帜在‘日落余音’的号角声中降下旗杆”,“停泊在港湾中的皇家游轮‘不列颠尼亚’号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个‘日落仪式’的背景”,“五星红旗在英军添马舰营区升起”,“查尔斯王子和第28任港督彭定康登上‘不列颠尼亚’号的甲板。

一、清晰的可视性

在英国军舰‘漆咸’号及悬挂中国国旗和香港特别行政区区旗的香港水警汽艇护卫下,将于1997年年底退役的‘不列颠尼亚’号很快消失在南海的夜幕中”等等,这些简洁的笔法,为读者勾勒出一个个场景,一幅幅画面,使新闻具有清晰的可视性,自然流于记者笔端的这些文字,似乎有着色彩浓烈的油画效果,让读者读后犹如醇厚的美酒,回味无穷,并加深了对香港回归这一重大历史性事件意义的理解。

实录性新闻要再现特定的场景,特定的形象,离不开生动形象的语言,离不开各种音响。富有个性化的语言,形象感强的环境音响,有助于增强新闻的可听性。如文中写的:“英国米字旗最后一次在这里降落”,“‘不列颠尼亚’号驶离维多利亚港湾”,“彭定康注视着港督旗帜在‘日落余音’的号角声中降下旗杆”,“雨越下越大。查尔斯王子在雨中宣读英国女王赠言说”,“另一名英国海军士兵在‘威尔士亲王’军营旁的这个地方降下了米字旗”,“五星红旗伴着《义勇军进行曲》冉冉升起”,等等。这些描述,仿佛清风徐来,给人以流畅自然的感觉,好像亲临新闻事实发生的现场,听到降旗声、下雨声,讲话声和升旗的乐曲声……从而受到强烈的感染。

二、生动的可听性

全文没有令人生厌的套话或可有可无的废话,那些实在、具体的新闻事实,都是用生动的语言表达出来的。作者并没有直接出面说什么,而是运用捕捉到的镜头,通过具体的人和事来表达香港回归的划时代意义。作者巧妙地在文中穿插新闻背景材料,并运用对比手法,在看似静态的叙述中注入动态的信息。如文中写出的:“从1841年1月26日英国远征军第一次将米字旗插上港岛,至1997年7月1日五星红旗在香港升起,一共过去了156年5个月零4天。大英帝国从海上来,又从海上去。”读后给人以强烈的沧桑巨变的自豪感,十分耐人寻味。

三、清新而又富于动感

如文中实录的:“登上带有皇家标记的黑色‘劳斯莱斯’”“广场上灯光渐暗”“绿树丛中”“白色建筑”“南海的夜幕”“悬挂的巨幅紫荆花图案”“五星红旗”等等,这些多彩交错的画面,给读者以色彩明快的深刻印象。大量的新闻实践证明,实录性新闻已显示出旺盛的生命力,越来越受到读者的青睐。希望这束带有露珠的花朵,在报纸新闻与广播电视新闻百花苑中,越来越争芳竞艳。

四、鲜明的色彩感

例如:在蒙蒙细雨中,末任港督告别了这个曾居住过25任港督的庭院。

一、清晰的可视性

环境音响

旗落

雨声

讲话声

乐曲声

二、生动的可听性

背景与现场对比

米字旗插上港岛

五星红旗在香港升起

大英帝国从海上来

又从海上去

三、清新强烈的动态感

画面色彩交错

色彩明快

黑色“劳斯莱斯”

广场上灯光渐暗

绿树丛

白色建筑

南海的夜幕

巨幅紫荆花图案

五星红旗

四、对比鲜明的色彩感