部编版高中语文新教材9.2《永遇乐·京口北固亭怀古》课件53张

文档属性

| 名称 | 部编版高中语文新教材9.2《永遇乐·京口北固亭怀古》课件53张 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-10-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

京口北固亭怀古

永遇乐

学习目标:

1、理解运用典故,借古讽今的写作特点。

2、了解辛弃疾抗敌救国的雄图壮志和为国效劳的爱国热情。

赏析怀古诗

观眼前之景

思历史人事

抒一己之怀

永遇乐,词牌名。

京口北固亭,京口即今江苏镇江。

北固亭在镇江东北北固山上,下临长江。

怀古,所写内容。怀古,大多是通过

今昔对比,以古讽今。

永遇乐 京口北固亭怀古

辛弃疾

南宋时,

有一个人,他是一员武将,

戎马一生,满心想的都是收复失地;

有一个人,他是一位词人,

笔耕不辍,魂牵梦萦的还是收复失地!

魂牵梦萦的那片土地呀,

是他一生的牵挂!

这个人就是 ……

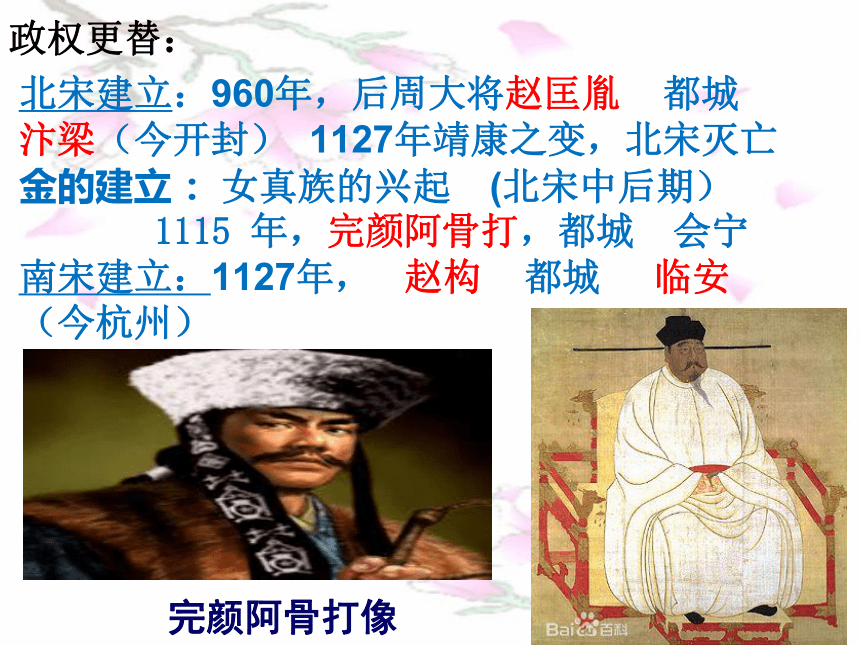

政权更替:

北宋建立:960年,后周大将赵匡胤 都城 汴梁(今开封) 1127年靖康之变,北宋灭亡

金的建立 :女真族的兴起 (北宋中后期)

1115 年,完颜阿骨打,都城 会宁 南宋建立:1127年, 赵构 都城 临安 (今杭州)

完颜阿骨打像

女真族由________发展而来,长期居住在________、_______下游。北宋中后期,女真族的______强盛起来,逐渐统一女真各部

女真族的起源。

黑水靺鞨

松花江 黑龙江

完颜部

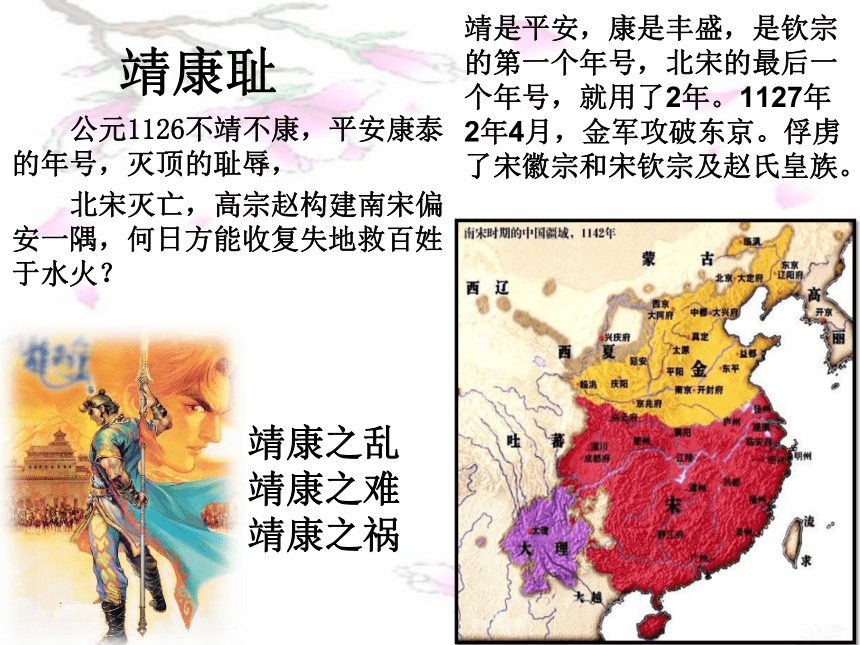

靖康耻

公元1126不靖不康,平安康泰的年号,灭顶的耻辱,

北宋灭亡,高宗赵构建南宋偏安一隅,何日方能收复失地救百姓于水火?

靖康之乱

靖康之难

靖康之祸

靖是平安,康是丰盛,是钦宗的第一个年号,北宋的最后一个年号,就用了2年。1127年2年4月,金军攻破东京。俘虏了宋徽宗和宋钦宗及赵氏皇族。

宋军士、武将

金武士

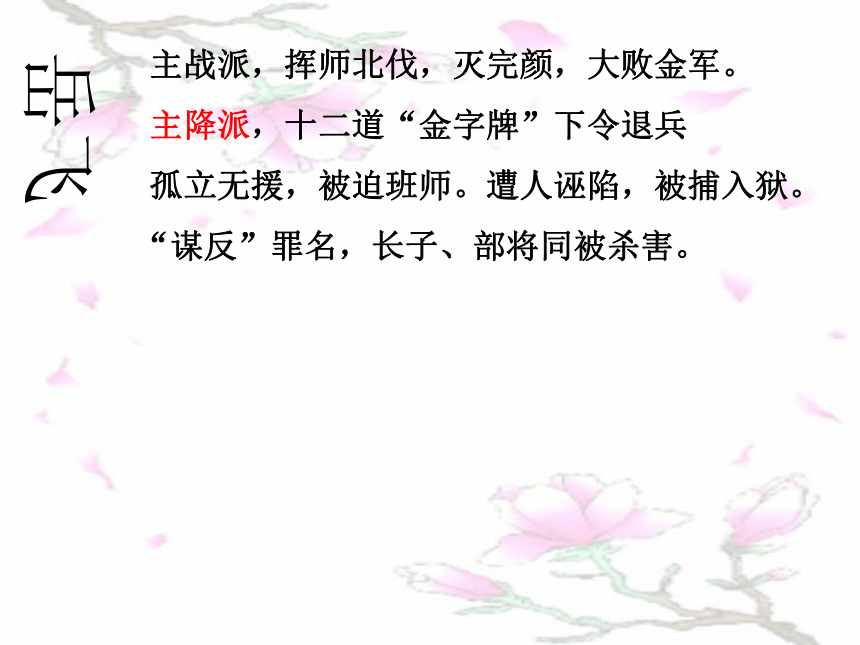

主降派,十二道“金字牌”下令退兵

孤立无援,被迫班师。遭人诬陷,被捕入狱。

主战派,挥师北伐,灭完颜,大败金军。

“谋反”罪名,长子、部将同被杀害。

岳飞

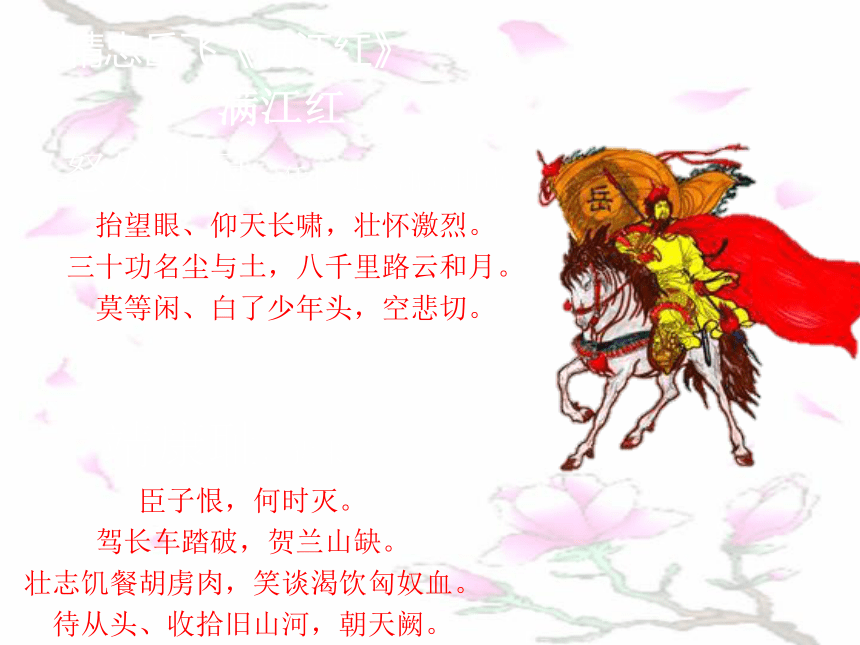

满江红

怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。

抬望眼、仰天长啸,壮怀激烈。

三十功名尘与土,八千里路云和月。

莫等闲、白了少年头,空悲切。

靖康耻,犹未雪。

臣子恨,何时灭。

驾长车踏破,贺兰山缺。

壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。

待从头、收拾旧山河,朝天阙。

精忠岳飞《满江红》

示儿

——陆游

死去元知万事空,

但悲不见九州同,

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。

《示儿》

道不出的遗憾

1149年金宰相完颜亮杀死金熙宗做皇帝,迁都上京(黑龙江阿城南)至燕京(北京),1161年再迁至开封,声称:“过去太师梁王(金兀术)连年南伐,不能取胜,这次,不出百日,我一定灭掉宋国!”

1150年山东历城

父亲辛文郁

率众家丁力抗金寇含恨而逝,

祖父辛赞

身在金营,心念故国

收留落难义军将领,教辛弃疾武艺

少年泪

辛弃疾出生时,他正好赶上了一个动荡的年代,他的家乡山东历城就已经沦陷于金人之手13年了。更加不幸的是,恰恰在这一年,宋金之间再次爆发了战争,这一次战争的结果南宋虽然这次在战场上是明明占得了一些上风的,可是对金国原来的威风还是心有余悸,于是赶快见好就收。在高宗和秦桧的主持下议和、称臣、割地、赔款,额外还送上了一份大礼,那就是抗战派将领岳飞父子的性命。

《题临安邸[dǐ]》 —林升

山外青山楼外楼,

西湖歌舞几时休,

暖风熏得游人醉,

直把杭州作汴州。

师从名士刘瞻

每日一首诗,一阕词

与灵岩寺主持义端和尚投缘,一起探讨兵法,模拟行军布阵,非常投缘。

爱国志

青少年时期的辛弃疾亲眼目睹汉人在金人统治下所受的屈辱与痛苦,就立下了恢复中原、报国雪耻的志向。

1160年祖父去世,辛弃疾21岁,失去了稳定的生活依靠和精神导师,这时候的辛弃疾已经锻炼出了勇敢、自信的品格。

1161年,完颜亮60万大军南征

百日灭宋,辛弃疾聚2000义士投奔

耿京义军任掌印书记

连夜追杀义端,追回盗印

五十骑兵夜袭济州大营

生擒叛徒张安国

率万人归南宋

龙虎胆 干了两件轰动一时的事。

杀和尚、杀知州

史书记载,完颜亮起兵南侵之后,从太行山之东到淮水之北,抗金起义也是风起云涌。起义军除了保护自己的乡里不受掠夺之外,还在金人的后方打游击战,并且配合南宋政府军进行狙击,积极收复失地。这其中声势最为浩大的就是山东济南府耿京所领导的起义军队伍,耿京和他的六、七个徒弟开始起义聚事,迅速发展到20多万人马,并且在梁山泊附近建立了根据地。

此时22岁的辛弃疾也率领了几千弟兄,加入了耿京的队伍。当地有一个和尚义端因为喜谈兵法,辛弃疾就和他有过一些交往。这个义端和尚见抗金形势一派大好、各地都在纷纷起义,于是他也拉起了一支1000多人的队伍。辛弃疾投奔了耿京以后就劝说义端也入了伙。

可是哪知道义端原来是个小人(不义不端),有一天晚上,他竟然瞒着辛弃疾,自己偷走了官印去向金军领赏。耿京知道了这件事之后非常生气,辛弃疾对耿京说:“请耿将军给我三天时间,我一定要杀了这个叛徒。如果杀不了义端,我愿受将军的处决。”

征得了耿京的同意之后,辛弃疾骑上快马,朝着金兵大营的方向猛追。不久,果然追上了义端。义端见辛弃疾追来,就对他说:“耿京不过是一个起义的农民而已,咱们在他手下不会有什么出息的,倒不如拿着这官印到金兵那里去请赏,说不定还能混个一官半职的。”

听了这番话,辛弃疾大怒。他指着义端的鼻子说:“呸!你这个卖国贼!现在国家危亡,人民受苦,你不想着为国效忠,收复失地,却盼着自己升官发财。跟你这种败类还有什么好说的!”说罢,手起刀落,把义端杀了。

起义军在耿京和辛弃疾的领导下,常常打胜仗,参加的人也越来越多,不久有了二十几万人。耿京就派辛弃疾到南方去和南宋联系,好联合起来把金兵赶走。谁知道起义军里面出了一个叛徒,叫张安国。他乘辛弃疾不在的时候,暗杀了耿京。起义军没有了领袖,就这样散掉了。

辛弃疾从南方回来,叛徒张安国已经逃到金国的兵营里去了。辛弃疾心里又悲痛又愤怒。他对同伴说:“我们一定要活捉张安国,为耿京报仇!”同伴中有人说:“张安国躲在敌人的兵营里,那儿驻扎了五万金兵。咱们只有几十个人,怎么去捉他呢?”

辛弃疾叫道:“五万!就是五十万,我们也要闯进金营,杀了这个叛徒,为耿京报仇,为老百姓报仇!”

当天晚上,辛弃疾挑选了五十名勇士,个个骑了快马,带着刀剑,向金营直奔而去。快到金营的时候,天已经黑了,他们都下了马,把马拴在树上,然后乘黑悄悄地摸进了金营。

张安国正在跟两个金将喝酒猜拳。他们看见辛弃疾和勇士们拿着刀剑冲进来,吓得魂都没了。张安国赶紧钻到桌子底下,两个金将急忙举起椅子来抵挡。勇士们一拥而上,把两个金将连人带椅子砍翻了。辛弃疾一个箭步上前,把张安国从桌子底下揪了出来。

辛弃疾用剑指着张安国骂道:“你这个叛徒!耿京哪点对不住你?” 辛弃疾冷笑一声说:“错了?来,绑起来,带回去办罪!”大伙儿一拥而上,把张安国绑得结结实实,拉出了营帐。

营帐外面站了好些金兵,看辛弃疾他们威风凛凛,谁也不敢上前。辛弃疾把叛徒绑在马后头,不慌不忙地跨上了马,喝道:“谁敢上来,就要他的狗命!告诉你们,我们的十万大军就要开到。想活命的就早点投降!”

震朝野

英雄豪气震惊朝野,

令高宗三叹,得陆游赞赏

“壮声英概,懦士为之兴起,圣天子一见三叹息”

——《稼轩记》

23岁,南归之初,被任命为小小的江阴佥【qiān】判,自符离之役(1163年)失败后,南宋王朝甘心俯首称臣,身为“归正人”的辛弃疾更受到歧视而不被信任。六年后才逐步升迁,但都在地方任职。

26岁时,向孝宗上奏《美芹十论》,分析敌我形势,提出强兵复国的具体规划,陈述抗金救国、收复失地、统一中国的大计,希望南宋小朝廷不要偏安江南一隅,而要立志收复失地,体现其深谋远虑,智略超群,表示了他“男儿到死心如铁,看试手,补天裂。”(辛弃疾词《贺新郎》中的句子)的豪情壮志。

主战派 V.S. 投降派

31岁,进献《九议》,进一步阐发《美芹十论》的思想,陈述任人用兵之道,谋划富国中兴的大计,但未被实施。

29-42岁,13年间调换14任官职,使他无法在任职上有大的作为和建树。 但任职期间,采取积极措施,招集流亡,训练军队,创建飞虎军,奖励耕战,打击贪污豪强,注意安定民生。

42岁,即淳熙八年(1181)冬 ,辛弃疾四十二岁时,因受到弹劾而被免职,归居上饶。此后二十年间,他除了有两年一度出任福建提点刑狱和福建安抚使外,大部分时间都在乡闲居。

复国志

主战抗金,献《美芹十论》《九议》

符离集大败,宋孝宗心惊胆寒

为官十三载,调任十四回,壮志难酬

豪杰叹

四十二岁开始 起起落落,二十年闲居。内心沉重而又矛盾。

1207年秋天,终因忧愤而卒。

临终时,持剑大呼“杀贼!杀贼!” 。

后赠少师,谥号忠敏。

享年68岁。

英雄憾

64岁,即宁宗嘉泰三年(1203),主张北伐的韩侂胄(tuō zhòu)起用主战派人士,已六十四岁的辛弃疾被任用,年迈的词人精神为之一振。第二年,他晋见宋宁宗,慷慨激昂地说了一番金国“必乱必亡”,并亲自到前线镇江任职。

65岁,即宋宁宗开禧元年(公元1205年),辛弃疾任镇江知府,时年六十五岁,登临北固亭,感叹对自己报国无门的失望,凭高望远,抚今追昔,于是写下了《永遇乐·京口北固亭怀古》这篇传唱千古之作。但他又一次受到了沉重打击,在一些谏官的攻击下被迫离职,于当年重回故宅闲居。

虽然后两年都曾被召任职,无奈年老多病,身体衰弱,终于在开禧三年秋天溘然长逝,享年68岁。

辛弃疾是名垂千古的爱国名将,他从小目睹沦陷区景象,立下立功报国、恢复失地的大志。21岁时,他就组织义军,曾率50余众踏入金营,活抓叛徒。宁宗喜泰三年(1203),64岁的辛弃疾被掌权的韩侂胄起用。当时蒙古已崛起,金则日益衰败,并起了内乱。韩要立一场伐金大功,以巩固自己地位,于是起用了辛弃疾作为号召北伐的旗帜。第二年任辛作镇江知府,镇江那时正处于抗战前线。辛初到镇江,积极为北伐作准备,可他的意见不被采纳,后又被调离镇江。辛弃疾施展雄才大略、为恢复大业出力的愿望又落空了。

辛弃疾在镇江时,一面派遣人到金国侦察形势虚实,一面准备招募沿边士兵训练。这时离他渡江南归已四十三年了,当他北望扬州,想起历史上的英雄人物,也想起自己青年时期的战斗生活时,满怀悲愤而写下《永遇乐》词。

永遇乐 京口北固亭怀古

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年、金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!凭谁问、廉颇老矣,尚能饭否?

千古/江山,英雄/无觅/孙仲谋处↘。

xiè

舞榭/歌台↗,风流/总被/雨打风吹去↘~

斜阳/草树,寻常/巷陌,人道/寄奴/曾住↘。想当年,金戈/铁马,气吞万里/如虎~。

xū

元嘉/草草,封~狼居胥,赢得/仓皇北顾↘。四十三年,望中/犹记↘,烽火/扬州~路↘。

bì

可堪/回首,佛狸祠下,一片/神鸦/社鼓~。

凭谁问:廉颇/老矣~,尚能/饭否~? ↗

?正字音,明节奏

自学指导(一):

1、自读词作,结合注释,疏通诗意,思考与前面几首词作相比这首词最大的区别是什么?

2、研读上阕,思考辛弃疾登上北固亭,极目远眺,为什么会想到孙权和刘裕?词人写他们寄托了什么情怀?

学生自学、教师巡视

检测自学效果

引导更正、指导运用

英雄无觅

风流总被雨打风吹去

金戈铁马

元嘉草草

赢得仓皇北顾

可堪回首

寻常巷陌

无处寻找

英雄的业绩

兵强马壮

草率、仓促行事

落得

不堪 哪堪

普通

解释下列词语

[译文] :

千百年江山依旧,却无处寻求像孙仲谋一样的英雄豪杰。昔日繁华的歌舞台榭连同那无数的英雄业绩,都被历史的风雨吹得化为乌有。一抹斜阳映着丛密的草树,平常的街巷,人们说刘裕曾在这里寄住。遥想当年,他指挥着强兵壮马大举北伐,气吞万里,威猛如虎。

[译文]

元嘉年间,刘义隆草草出兵北伐,想建立像霍去病封狼居胥山那样的功劳,却不料只落得惊慌败北的仓皇败逃。北伐失败至今已四十三年,我向北眺望中原,扬州的金兵大举南侵时的景象历历在目。怎堪回首啊,而今侵掠中原的拓跋焘祠庙香火盛烧,神鸦啄食,社鼓咚咚,响成一片!靠谁来问我:将军年老,饭量可好?

词中用典

孙权

廉颇

拓跋焘

刘义隆

刘裕

探讨:词作中共用了哪几处典故?

请参照关键词,指出典故的作用。

人物

故事简介

关键

词句

典故的作用

孙权

刘裕

刘义隆

佛狸祠

廉颇

曾经在京口建立吴都,并打败曹操军队,保卫了家园。

在京口起事,最后建立政权,为恢复中原,他曾大举北伐。

在元嘉二十七年,草率出师北伐,想要建立像古人封狼居胥山那样的功绩,结果落得北望敌军而仓皇失措。

拓跋焘击败宋文宗,率军追到瓜步山上,在山上建立行 宫,即后来的佛狸祠。

《史记·廉颇蔺相如列传》记载,廉颇免职后,跑到魏国。赵王想再用他,派人去看他的身体情况,“廉颇之仇郭开多与使者金,令毁之。赵使者既见廉颇,廉颇为之一饭斗米、肉十斤,被(披)甲上马,以示尚可用。赵使者还报王曰:‘廉将军虽老,尚善饭;然与臣坐,顷之三遗矢(屎)矣。’赵王以为老,遂不召。”

英雄

风流

表现作者心中渴望抗敌救国的热情。

金戈铁马

气吞万里如虎

草草

赢得

可堪

凭谁问

表达作者收复中原的远大抱负

借鉴历史,委婉劝韩侂胄不能草率行事。

表达对南宋政权不图恢复中原的不满

以廉颇自比,虽64岁仍想为国效力,却有小人挑拨,他感到悲愤,抒发了他壮志未酬的苦闷。

思考:辛弃疾登上北固亭,极目远眺,为什么会想到孙权和刘裕?

孙权:

他曾经在京口建立吴都,并曾打败来自北方的曹操的军队,保卫了家园。

刘裕:

刘裕的祖先由北方移居京口,刘裕曾经在这里起事,最后建立政权。为了恢复中原,他几次大举北伐。

建功立业,令人仰慕

思考:词人写这两位英雄人物寄托了什么情怀?

表达自己力主抗金和恢复中原的伟大

抱负,同时借古代帝王来讽刺南宋统治者

屈辱求和的无耻行径。

上片小结:

上片借孙权和刘裕两个历

史上的英雄人物事迹隐约讽刺

南宋政权的无能,表达自己抗

敌救国的热情。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

刘义隆在元嘉二十七年,草率出师北伐,想要建立像霍去病封狼居胥山那样的功绩,结果落得北望敌军而仓皇失措。

思考:辛弃疾引用宋文帝北伐惨败的故事的目的是什么?

借鉴历史,伐金必须作好准备,委婉劝告韩侂胄不能草率行事。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

佛狸:后魏太武帝拓跋焘的小名。他击败宋文宗,率军追到瓜步山上,在山上建立行宫,即后来的佛狸祠。

思考:诗人写佛狸祠下的迎神赛会的一幕景象,是什么心情?

作者的心情是沉重的,表达了自己的隐忧:如今江北各地沦陷已久,不迅速谋求恢复,百姓就安于异族统治,忘记了自己是宋室臣民。表达对南宋政权不图恢复中原的不满。

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

“扬州路”是什么意思?

“路”—宋时行政区域名称。

词中“烽火扬州路”抒发了词人怎样的心情?

这一句话既是对耻辱的现状表示哀痛,又含蓄的表明了自己不忘国耻的愤慨之情。

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

《史记·廉颇蔺相如列传》记载,廉颇免职后,跑到魏国。赵王想再用他,派人去看他的身体情况,“廉颇之仇郭开多与使者金,令毁之。赵使者既见廉颇,廉颇为之一饭斗米、肉十斤,被(披)甲上马,以示尚可用。赵使者还报王曰:‘廉将军虽老,尚善饭;然与臣坐,顷之三遗矢(屎)矣。’赵王以为老,遂不召。”

思考:用廉颇的典故,用意是什么?

以廉颇自比,虽64岁仍想为国效力:可当政者不接受他的建议,又有小人挑拨,他感到悲愤,担心像廉颇一样被弃置不用。抒写了自己虽有远大抱负,而朝廷却不重用,壮志未酬的苦闷。而这正是全诗的主旨。

下片小结:

下片用刘义隆、佛狸祠、廉颇的典故,继续写自己报效祖国的一片忠心,并表示自己不被朝廷所用的激愤。

合 作 探 究 析典故

析典故——理解情感用意

古 人

古 事

孙 权

置镇京口,雄踞一方

刘 裕

起兵北伐,建立政权

刘义隆

草率出师,仓皇而逃

拓跋焘

率兵追击,建立行宫

廉 颇

一饭斗米,以示勇武

情 感

用 意

景仰、惋惜

叹英雄后继无人

仰慕、向往

表建功立业雄心

不屑、讽刺

劝为政者勿草率

耻辱、悲哀

谏为国者勿忘耻

同情、悲叹

望为政者用人才

提示:结合文本和注解,抓住体现作者情感态度的字词。)

据事以类义,援古以证今。(刘勰《文心雕龙》)

人物

文中诗句

概括典故

深层用意

表达抗敌救国之心;感慨英雄不在。(景仰之情)

和南宋统治者苟且偷安于江左、忍气吞声的怯懦,形成鲜明对比。(赞叹之情)

主张有备而战,反对草率出兵。(警告当局)

批评人们忘记战败的历史,忘记了国恨家仇。(怒斥偏安)

自比廉颇,壮心不已,切望为国效力;叹无人问讯,徒有英雄豪情的悲愤。(壮志未已)

内容总结

孙权

英雄无觅孙仲谋处

孙权击败曹操,建太平伟业

刘裕

寄奴曾住

刘裕北伐收中原,气势如虎

刘义隆

元嘉草草,封狼居

胥,赢得仓皇北顾。

刘义隆北伐,因草率而败北

拓跋焘

佛狸祠下,一片神鸦社鼓。

拓跋焘击败宋文帝

廉颇

廉颇老矣,

尚能饭否?

廉颇虽老仍不忘国

主旨:作者登上镇江的北固亭,面对大好河山,想到祖国的北方仍然沦陷在敌人之手,想到韩侂胄等人并不想真正肩负起抗敌复国的重任,于是怀古伤今,表现了词人抗金救国、恢复中原的热切愿望和壮志难酬的苦闷,也表现了对南宋统治者苟且偷安,不图恢复,不善用人才的愤懑。

表现手法:

1、运用典故

2、对比

英雄业绩——可悲现实

刘裕——刘义隆

扬州路——佛狸祠

廉颇——自己

全词总结:

这首词通过怀古,表现了词人抗金救国、恢复中原的热切愿望和壮志难酬的苦闷,也表现了对南宋统治者苟且偷安,不图恢复,不善用人才的愤懑。

赤壁怀古与京口北固亭怀古

有何不同?

苏轼的怀古之情,主要是对历史与现实、古人与自己的联想。作者赞美周瑜的丰功伟绩,表明自己对建功立业的渴望和向往,但现实中的自己谪居边地,抱负难以舒展,古人的业绩无法企及,想忘情世事又不可能。所以苏轼的怀古之情较多地表现为惆怅和无奈。

辛弃疾借古讽今,追怀刘裕驰骋疆场,而刘义隆草率北伐、溃不成军的史实痛感山河沦陷,南宋统治者无北伐复国之志,有苟且偷安、弄权谋私之实;英雄无用武之地,自己报国无门。因此,辛弃疾的怀古之情更多表现为悲愤不平和忧心如焚。

何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠!不尽长江滚滚流。年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘,生子当如孙仲谋。

——《登京口北固亭有怀》

当年孙权在青年时代,就做了三军的统帅,他能独霸东南,坚持抗战,没有向敌人低头和屈服过。天下英雄谁是孙权的敌手呢?只有曹操和刘备而已。这样也就难怪曹操说:“生子当如孙仲谋。”

当堂训练:

1、背诵全词。

2、完成《优佳学案》中的练习

永遇乐

学习目标:

1、理解运用典故,借古讽今的写作特点。

2、了解辛弃疾抗敌救国的雄图壮志和为国效劳的爱国热情。

赏析怀古诗

观眼前之景

思历史人事

抒一己之怀

永遇乐,词牌名。

京口北固亭,京口即今江苏镇江。

北固亭在镇江东北北固山上,下临长江。

怀古,所写内容。怀古,大多是通过

今昔对比,以古讽今。

永遇乐 京口北固亭怀古

辛弃疾

南宋时,

有一个人,他是一员武将,

戎马一生,满心想的都是收复失地;

有一个人,他是一位词人,

笔耕不辍,魂牵梦萦的还是收复失地!

魂牵梦萦的那片土地呀,

是他一生的牵挂!

这个人就是 ……

政权更替:

北宋建立:960年,后周大将赵匡胤 都城 汴梁(今开封) 1127年靖康之变,北宋灭亡

金的建立 :女真族的兴起 (北宋中后期)

1115 年,完颜阿骨打,都城 会宁 南宋建立:1127年, 赵构 都城 临安 (今杭州)

完颜阿骨打像

女真族由________发展而来,长期居住在________、_______下游。北宋中后期,女真族的______强盛起来,逐渐统一女真各部

女真族的起源。

黑水靺鞨

松花江 黑龙江

完颜部

靖康耻

公元1126不靖不康,平安康泰的年号,灭顶的耻辱,

北宋灭亡,高宗赵构建南宋偏安一隅,何日方能收复失地救百姓于水火?

靖康之乱

靖康之难

靖康之祸

靖是平安,康是丰盛,是钦宗的第一个年号,北宋的最后一个年号,就用了2年。1127年2年4月,金军攻破东京。俘虏了宋徽宗和宋钦宗及赵氏皇族。

宋军士、武将

金武士

主降派,十二道“金字牌”下令退兵

孤立无援,被迫班师。遭人诬陷,被捕入狱。

主战派,挥师北伐,灭完颜,大败金军。

“谋反”罪名,长子、部将同被杀害。

岳飞

满江红

怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。

抬望眼、仰天长啸,壮怀激烈。

三十功名尘与土,八千里路云和月。

莫等闲、白了少年头,空悲切。

靖康耻,犹未雪。

臣子恨,何时灭。

驾长车踏破,贺兰山缺。

壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。

待从头、收拾旧山河,朝天阙。

精忠岳飞《满江红》

示儿

——陆游

死去元知万事空,

但悲不见九州同,

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。

《示儿》

道不出的遗憾

1149年金宰相完颜亮杀死金熙宗做皇帝,迁都上京(黑龙江阿城南)至燕京(北京),1161年再迁至开封,声称:“过去太师梁王(金兀术)连年南伐,不能取胜,这次,不出百日,我一定灭掉宋国!”

1150年山东历城

父亲辛文郁

率众家丁力抗金寇含恨而逝,

祖父辛赞

身在金营,心念故国

收留落难义军将领,教辛弃疾武艺

少年泪

辛弃疾出生时,他正好赶上了一个动荡的年代,他的家乡山东历城就已经沦陷于金人之手13年了。更加不幸的是,恰恰在这一年,宋金之间再次爆发了战争,这一次战争的结果南宋虽然这次在战场上是明明占得了一些上风的,可是对金国原来的威风还是心有余悸,于是赶快见好就收。在高宗和秦桧的主持下议和、称臣、割地、赔款,额外还送上了一份大礼,那就是抗战派将领岳飞父子的性命。

《题临安邸[dǐ]》 —林升

山外青山楼外楼,

西湖歌舞几时休,

暖风熏得游人醉,

直把杭州作汴州。

师从名士刘瞻

每日一首诗,一阕词

与灵岩寺主持义端和尚投缘,一起探讨兵法,模拟行军布阵,非常投缘。

爱国志

青少年时期的辛弃疾亲眼目睹汉人在金人统治下所受的屈辱与痛苦,就立下了恢复中原、报国雪耻的志向。

1160年祖父去世,辛弃疾21岁,失去了稳定的生活依靠和精神导师,这时候的辛弃疾已经锻炼出了勇敢、自信的品格。

1161年,完颜亮60万大军南征

百日灭宋,辛弃疾聚2000义士投奔

耿京义军任掌印书记

连夜追杀义端,追回盗印

五十骑兵夜袭济州大营

生擒叛徒张安国

率万人归南宋

龙虎胆 干了两件轰动一时的事。

杀和尚、杀知州

史书记载,完颜亮起兵南侵之后,从太行山之东到淮水之北,抗金起义也是风起云涌。起义军除了保护自己的乡里不受掠夺之外,还在金人的后方打游击战,并且配合南宋政府军进行狙击,积极收复失地。这其中声势最为浩大的就是山东济南府耿京所领导的起义军队伍,耿京和他的六、七个徒弟开始起义聚事,迅速发展到20多万人马,并且在梁山泊附近建立了根据地。

此时22岁的辛弃疾也率领了几千弟兄,加入了耿京的队伍。当地有一个和尚义端因为喜谈兵法,辛弃疾就和他有过一些交往。这个义端和尚见抗金形势一派大好、各地都在纷纷起义,于是他也拉起了一支1000多人的队伍。辛弃疾投奔了耿京以后就劝说义端也入了伙。

可是哪知道义端原来是个小人(不义不端),有一天晚上,他竟然瞒着辛弃疾,自己偷走了官印去向金军领赏。耿京知道了这件事之后非常生气,辛弃疾对耿京说:“请耿将军给我三天时间,我一定要杀了这个叛徒。如果杀不了义端,我愿受将军的处决。”

征得了耿京的同意之后,辛弃疾骑上快马,朝着金兵大营的方向猛追。不久,果然追上了义端。义端见辛弃疾追来,就对他说:“耿京不过是一个起义的农民而已,咱们在他手下不会有什么出息的,倒不如拿着这官印到金兵那里去请赏,说不定还能混个一官半职的。”

听了这番话,辛弃疾大怒。他指着义端的鼻子说:“呸!你这个卖国贼!现在国家危亡,人民受苦,你不想着为国效忠,收复失地,却盼着自己升官发财。跟你这种败类还有什么好说的!”说罢,手起刀落,把义端杀了。

起义军在耿京和辛弃疾的领导下,常常打胜仗,参加的人也越来越多,不久有了二十几万人。耿京就派辛弃疾到南方去和南宋联系,好联合起来把金兵赶走。谁知道起义军里面出了一个叛徒,叫张安国。他乘辛弃疾不在的时候,暗杀了耿京。起义军没有了领袖,就这样散掉了。

辛弃疾从南方回来,叛徒张安国已经逃到金国的兵营里去了。辛弃疾心里又悲痛又愤怒。他对同伴说:“我们一定要活捉张安国,为耿京报仇!”同伴中有人说:“张安国躲在敌人的兵营里,那儿驻扎了五万金兵。咱们只有几十个人,怎么去捉他呢?”

辛弃疾叫道:“五万!就是五十万,我们也要闯进金营,杀了这个叛徒,为耿京报仇,为老百姓报仇!”

当天晚上,辛弃疾挑选了五十名勇士,个个骑了快马,带着刀剑,向金营直奔而去。快到金营的时候,天已经黑了,他们都下了马,把马拴在树上,然后乘黑悄悄地摸进了金营。

张安国正在跟两个金将喝酒猜拳。他们看见辛弃疾和勇士们拿着刀剑冲进来,吓得魂都没了。张安国赶紧钻到桌子底下,两个金将急忙举起椅子来抵挡。勇士们一拥而上,把两个金将连人带椅子砍翻了。辛弃疾一个箭步上前,把张安国从桌子底下揪了出来。

辛弃疾用剑指着张安国骂道:“你这个叛徒!耿京哪点对不住你?” 辛弃疾冷笑一声说:“错了?来,绑起来,带回去办罪!”大伙儿一拥而上,把张安国绑得结结实实,拉出了营帐。

营帐外面站了好些金兵,看辛弃疾他们威风凛凛,谁也不敢上前。辛弃疾把叛徒绑在马后头,不慌不忙地跨上了马,喝道:“谁敢上来,就要他的狗命!告诉你们,我们的十万大军就要开到。想活命的就早点投降!”

震朝野

英雄豪气震惊朝野,

令高宗三叹,得陆游赞赏

“壮声英概,懦士为之兴起,圣天子一见三叹息”

——《稼轩记》

23岁,南归之初,被任命为小小的江阴佥【qiān】判,自符离之役(1163年)失败后,南宋王朝甘心俯首称臣,身为“归正人”的辛弃疾更受到歧视而不被信任。六年后才逐步升迁,但都在地方任职。

26岁时,向孝宗上奏《美芹十论》,分析敌我形势,提出强兵复国的具体规划,陈述抗金救国、收复失地、统一中国的大计,希望南宋小朝廷不要偏安江南一隅,而要立志收复失地,体现其深谋远虑,智略超群,表示了他“男儿到死心如铁,看试手,补天裂。”(辛弃疾词《贺新郎》中的句子)的豪情壮志。

主战派 V.S. 投降派

31岁,进献《九议》,进一步阐发《美芹十论》的思想,陈述任人用兵之道,谋划富国中兴的大计,但未被实施。

29-42岁,13年间调换14任官职,使他无法在任职上有大的作为和建树。 但任职期间,采取积极措施,招集流亡,训练军队,创建飞虎军,奖励耕战,打击贪污豪强,注意安定民生。

42岁,即淳熙八年(1181)冬 ,辛弃疾四十二岁时,因受到弹劾而被免职,归居上饶。此后二十年间,他除了有两年一度出任福建提点刑狱和福建安抚使外,大部分时间都在乡闲居。

复国志

主战抗金,献《美芹十论》《九议》

符离集大败,宋孝宗心惊胆寒

为官十三载,调任十四回,壮志难酬

豪杰叹

四十二岁开始 起起落落,二十年闲居。内心沉重而又矛盾。

1207年秋天,终因忧愤而卒。

临终时,持剑大呼“杀贼!杀贼!” 。

后赠少师,谥号忠敏。

享年68岁。

英雄憾

64岁,即宁宗嘉泰三年(1203),主张北伐的韩侂胄(tuō zhòu)起用主战派人士,已六十四岁的辛弃疾被任用,年迈的词人精神为之一振。第二年,他晋见宋宁宗,慷慨激昂地说了一番金国“必乱必亡”,并亲自到前线镇江任职。

65岁,即宋宁宗开禧元年(公元1205年),辛弃疾任镇江知府,时年六十五岁,登临北固亭,感叹对自己报国无门的失望,凭高望远,抚今追昔,于是写下了《永遇乐·京口北固亭怀古》这篇传唱千古之作。但他又一次受到了沉重打击,在一些谏官的攻击下被迫离职,于当年重回故宅闲居。

虽然后两年都曾被召任职,无奈年老多病,身体衰弱,终于在开禧三年秋天溘然长逝,享年68岁。

辛弃疾是名垂千古的爱国名将,他从小目睹沦陷区景象,立下立功报国、恢复失地的大志。21岁时,他就组织义军,曾率50余众踏入金营,活抓叛徒。宁宗喜泰三年(1203),64岁的辛弃疾被掌权的韩侂胄起用。当时蒙古已崛起,金则日益衰败,并起了内乱。韩要立一场伐金大功,以巩固自己地位,于是起用了辛弃疾作为号召北伐的旗帜。第二年任辛作镇江知府,镇江那时正处于抗战前线。辛初到镇江,积极为北伐作准备,可他的意见不被采纳,后又被调离镇江。辛弃疾施展雄才大略、为恢复大业出力的愿望又落空了。

辛弃疾在镇江时,一面派遣人到金国侦察形势虚实,一面准备招募沿边士兵训练。这时离他渡江南归已四十三年了,当他北望扬州,想起历史上的英雄人物,也想起自己青年时期的战斗生活时,满怀悲愤而写下《永遇乐》词。

永遇乐 京口北固亭怀古

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年、金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!凭谁问、廉颇老矣,尚能饭否?

千古/江山,英雄/无觅/孙仲谋处↘。

xiè

舞榭/歌台↗,风流/总被/雨打风吹去↘~

斜阳/草树,寻常/巷陌,人道/寄奴/曾住↘。想当年,金戈/铁马,气吞万里/如虎~。

xū

元嘉/草草,封~狼居胥,赢得/仓皇北顾↘。四十三年,望中/犹记↘,烽火/扬州~路↘。

bì

可堪/回首,佛狸祠下,一片/神鸦/社鼓~。

凭谁问:廉颇/老矣~,尚能/饭否~? ↗

?正字音,明节奏

自学指导(一):

1、自读词作,结合注释,疏通诗意,思考与前面几首词作相比这首词最大的区别是什么?

2、研读上阕,思考辛弃疾登上北固亭,极目远眺,为什么会想到孙权和刘裕?词人写他们寄托了什么情怀?

学生自学、教师巡视

检测自学效果

引导更正、指导运用

英雄无觅

风流总被雨打风吹去

金戈铁马

元嘉草草

赢得仓皇北顾

可堪回首

寻常巷陌

无处寻找

英雄的业绩

兵强马壮

草率、仓促行事

落得

不堪 哪堪

普通

解释下列词语

[译文] :

千百年江山依旧,却无处寻求像孙仲谋一样的英雄豪杰。昔日繁华的歌舞台榭连同那无数的英雄业绩,都被历史的风雨吹得化为乌有。一抹斜阳映着丛密的草树,平常的街巷,人们说刘裕曾在这里寄住。遥想当年,他指挥着强兵壮马大举北伐,气吞万里,威猛如虎。

[译文]

元嘉年间,刘义隆草草出兵北伐,想建立像霍去病封狼居胥山那样的功劳,却不料只落得惊慌败北的仓皇败逃。北伐失败至今已四十三年,我向北眺望中原,扬州的金兵大举南侵时的景象历历在目。怎堪回首啊,而今侵掠中原的拓跋焘祠庙香火盛烧,神鸦啄食,社鼓咚咚,响成一片!靠谁来问我:将军年老,饭量可好?

词中用典

孙权

廉颇

拓跋焘

刘义隆

刘裕

探讨:词作中共用了哪几处典故?

请参照关键词,指出典故的作用。

人物

故事简介

关键

词句

典故的作用

孙权

刘裕

刘义隆

佛狸祠

廉颇

曾经在京口建立吴都,并打败曹操军队,保卫了家园。

在京口起事,最后建立政权,为恢复中原,他曾大举北伐。

在元嘉二十七年,草率出师北伐,想要建立像古人封狼居胥山那样的功绩,结果落得北望敌军而仓皇失措。

拓跋焘击败宋文宗,率军追到瓜步山上,在山上建立行 宫,即后来的佛狸祠。

《史记·廉颇蔺相如列传》记载,廉颇免职后,跑到魏国。赵王想再用他,派人去看他的身体情况,“廉颇之仇郭开多与使者金,令毁之。赵使者既见廉颇,廉颇为之一饭斗米、肉十斤,被(披)甲上马,以示尚可用。赵使者还报王曰:‘廉将军虽老,尚善饭;然与臣坐,顷之三遗矢(屎)矣。’赵王以为老,遂不召。”

英雄

风流

表现作者心中渴望抗敌救国的热情。

金戈铁马

气吞万里如虎

草草

赢得

可堪

凭谁问

表达作者收复中原的远大抱负

借鉴历史,委婉劝韩侂胄不能草率行事。

表达对南宋政权不图恢复中原的不满

以廉颇自比,虽64岁仍想为国效力,却有小人挑拨,他感到悲愤,抒发了他壮志未酬的苦闷。

思考:辛弃疾登上北固亭,极目远眺,为什么会想到孙权和刘裕?

孙权:

他曾经在京口建立吴都,并曾打败来自北方的曹操的军队,保卫了家园。

刘裕:

刘裕的祖先由北方移居京口,刘裕曾经在这里起事,最后建立政权。为了恢复中原,他几次大举北伐。

建功立业,令人仰慕

思考:词人写这两位英雄人物寄托了什么情怀?

表达自己力主抗金和恢复中原的伟大

抱负,同时借古代帝王来讽刺南宋统治者

屈辱求和的无耻行径。

上片小结:

上片借孙权和刘裕两个历

史上的英雄人物事迹隐约讽刺

南宋政权的无能,表达自己抗

敌救国的热情。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

刘义隆在元嘉二十七年,草率出师北伐,想要建立像霍去病封狼居胥山那样的功绩,结果落得北望敌军而仓皇失措。

思考:辛弃疾引用宋文帝北伐惨败的故事的目的是什么?

借鉴历史,伐金必须作好准备,委婉劝告韩侂胄不能草率行事。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

佛狸:后魏太武帝拓跋焘的小名。他击败宋文宗,率军追到瓜步山上,在山上建立行宫,即后来的佛狸祠。

思考:诗人写佛狸祠下的迎神赛会的一幕景象,是什么心情?

作者的心情是沉重的,表达了自己的隐忧:如今江北各地沦陷已久,不迅速谋求恢复,百姓就安于异族统治,忘记了自己是宋室臣民。表达对南宋政权不图恢复中原的不满。

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

“扬州路”是什么意思?

“路”—宋时行政区域名称。

词中“烽火扬州路”抒发了词人怎样的心情?

这一句话既是对耻辱的现状表示哀痛,又含蓄的表明了自己不忘国耻的愤慨之情。

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

《史记·廉颇蔺相如列传》记载,廉颇免职后,跑到魏国。赵王想再用他,派人去看他的身体情况,“廉颇之仇郭开多与使者金,令毁之。赵使者既见廉颇,廉颇为之一饭斗米、肉十斤,被(披)甲上马,以示尚可用。赵使者还报王曰:‘廉将军虽老,尚善饭;然与臣坐,顷之三遗矢(屎)矣。’赵王以为老,遂不召。”

思考:用廉颇的典故,用意是什么?

以廉颇自比,虽64岁仍想为国效力:可当政者不接受他的建议,又有小人挑拨,他感到悲愤,担心像廉颇一样被弃置不用。抒写了自己虽有远大抱负,而朝廷却不重用,壮志未酬的苦闷。而这正是全诗的主旨。

下片小结:

下片用刘义隆、佛狸祠、廉颇的典故,继续写自己报效祖国的一片忠心,并表示自己不被朝廷所用的激愤。

合 作 探 究 析典故

析典故——理解情感用意

古 人

古 事

孙 权

置镇京口,雄踞一方

刘 裕

起兵北伐,建立政权

刘义隆

草率出师,仓皇而逃

拓跋焘

率兵追击,建立行宫

廉 颇

一饭斗米,以示勇武

情 感

用 意

景仰、惋惜

叹英雄后继无人

仰慕、向往

表建功立业雄心

不屑、讽刺

劝为政者勿草率

耻辱、悲哀

谏为国者勿忘耻

同情、悲叹

望为政者用人才

提示:结合文本和注解,抓住体现作者情感态度的字词。)

据事以类义,援古以证今。(刘勰《文心雕龙》)

人物

文中诗句

概括典故

深层用意

表达抗敌救国之心;感慨英雄不在。(景仰之情)

和南宋统治者苟且偷安于江左、忍气吞声的怯懦,形成鲜明对比。(赞叹之情)

主张有备而战,反对草率出兵。(警告当局)

批评人们忘记战败的历史,忘记了国恨家仇。(怒斥偏安)

自比廉颇,壮心不已,切望为国效力;叹无人问讯,徒有英雄豪情的悲愤。(壮志未已)

内容总结

孙权

英雄无觅孙仲谋处

孙权击败曹操,建太平伟业

刘裕

寄奴曾住

刘裕北伐收中原,气势如虎

刘义隆

元嘉草草,封狼居

胥,赢得仓皇北顾。

刘义隆北伐,因草率而败北

拓跋焘

佛狸祠下,一片神鸦社鼓。

拓跋焘击败宋文帝

廉颇

廉颇老矣,

尚能饭否?

廉颇虽老仍不忘国

主旨:作者登上镇江的北固亭,面对大好河山,想到祖国的北方仍然沦陷在敌人之手,想到韩侂胄等人并不想真正肩负起抗敌复国的重任,于是怀古伤今,表现了词人抗金救国、恢复中原的热切愿望和壮志难酬的苦闷,也表现了对南宋统治者苟且偷安,不图恢复,不善用人才的愤懑。

表现手法:

1、运用典故

2、对比

英雄业绩——可悲现实

刘裕——刘义隆

扬州路——佛狸祠

廉颇——自己

全词总结:

这首词通过怀古,表现了词人抗金救国、恢复中原的热切愿望和壮志难酬的苦闷,也表现了对南宋统治者苟且偷安,不图恢复,不善用人才的愤懑。

赤壁怀古与京口北固亭怀古

有何不同?

苏轼的怀古之情,主要是对历史与现实、古人与自己的联想。作者赞美周瑜的丰功伟绩,表明自己对建功立业的渴望和向往,但现实中的自己谪居边地,抱负难以舒展,古人的业绩无法企及,想忘情世事又不可能。所以苏轼的怀古之情较多地表现为惆怅和无奈。

辛弃疾借古讽今,追怀刘裕驰骋疆场,而刘义隆草率北伐、溃不成军的史实痛感山河沦陷,南宋统治者无北伐复国之志,有苟且偷安、弄权谋私之实;英雄无用武之地,自己报国无门。因此,辛弃疾的怀古之情更多表现为悲愤不平和忧心如焚。

何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠!不尽长江滚滚流。年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘,生子当如孙仲谋。

——《登京口北固亭有怀》

当年孙权在青年时代,就做了三军的统帅,他能独霸东南,坚持抗战,没有向敌人低头和屈服过。天下英雄谁是孙权的敌手呢?只有曹操和刘备而已。这样也就难怪曹操说:“生子当如孙仲谋。”

当堂训练:

1、背诵全词。

2、完成《优佳学案》中的练习

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读