部编版教材第二单元《芣苢》《插秧歌》对比阅读-----劳动之歌 (课件27张)

文档属性

| 名称 | 部编版教材第二单元《芣苢》《插秧歌》对比阅读-----劳动之歌 (课件27张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-10-21 20:56:54 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

生命的吟唱

劳动的赞歌

《芣苢》《插秧歌》对比阅读

福清西山学校王莎

常识

《诗经》是我国最早的____________,收录了从__________到__________的诗歌,共______篇。《诗经》是我国_____________(风格)诗歌创作的源头,对我国诗歌的发展有着深远的影响。

。

任务单一:《诗经》的常识及内容分类

自主预习

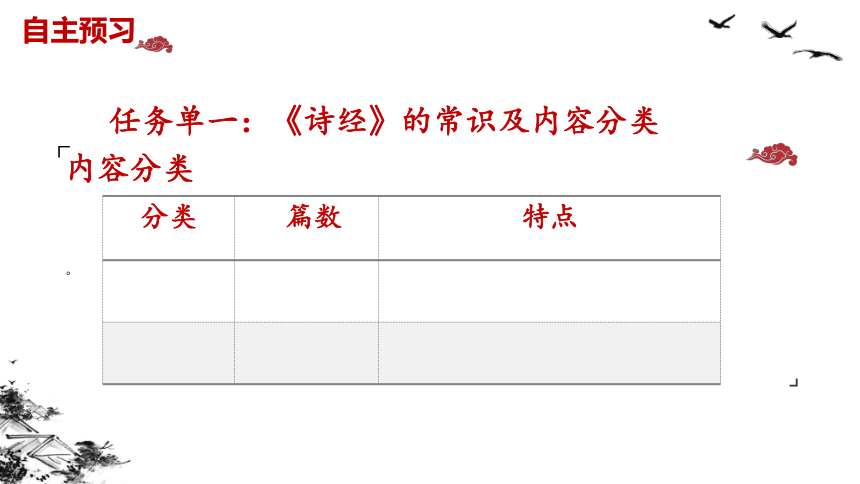

内容分类

。

任务单一:《诗经》的常识及内容分类

分类

篇数

特点

自主预习

。

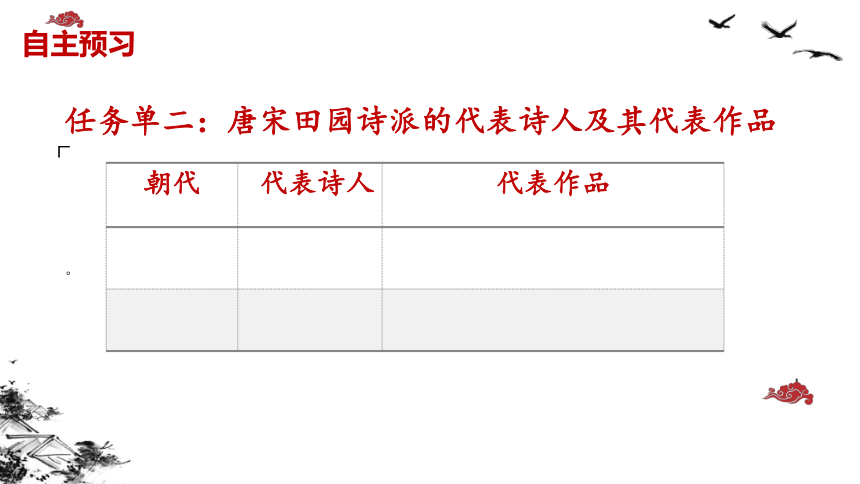

任务单二:唐宋田园诗派的代表诗人及其代表作品

朝代

代表诗人

代表作品

自主预习

学习目标

1.初步了解《诗经》的基本常识和唐宋田园诗派的代表人物及作品。

2.学习重章叠唱及诚斋体在两首诗中是如何体现的,反复诵读体会并背诵

3.领会劳动之乐,体会劳动之美,丰富对劳动生活的认识。

。

情境导入

“

”民生在勤,勤则不匮”,劳动是财富的源泉,也是幸福的源泉。“夙兴夜寐,洒扫庭内”,热爱劳动是中华民族的优秀传统,绵延至今。在这片古老的以农业为本的土地上,那些回荡在田间地头的吟唱,始终是这个民族血液里最滚烫乐章。今天就让我们一起走进那古老的歌谣。

自主学习

学习活动一

诵读作品,感受音韵之美

。

自主学习

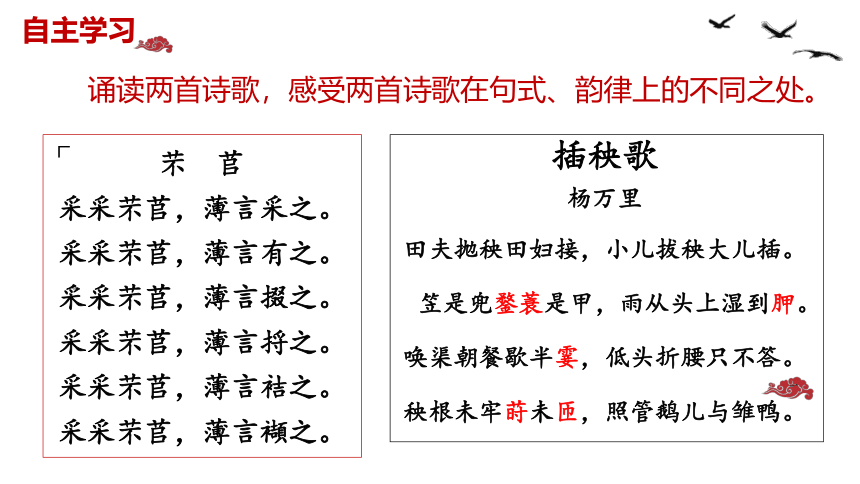

诵读两首诗歌,感受两首诗歌在句式、韵律上的不同之处。

芣 苢

采采芣苢,薄言采之。

采采芣苢,薄言有之。

采采芣苢,薄言掇之。

采采芣苢,薄言捋之。

采采芣苢,薄言袺之。

采采芣苢,薄言襭之。

插秧歌

杨万里

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答。

秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。

知识点拨

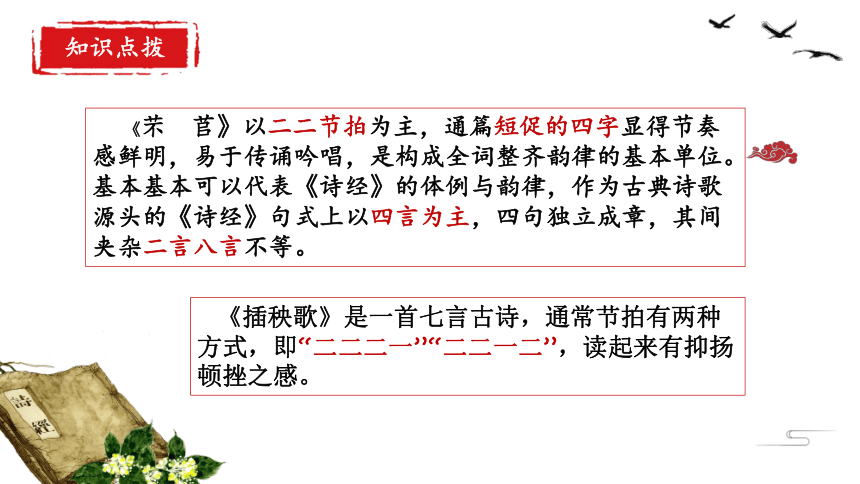

《芣 苢》以二二节拍为主,通篇短促的四字显得节奏感鲜明,易于传诵吟唱,是构成全词整齐韵律的基本单位。基本基本可以代表《诗经》的体例与韵律,作为古典诗歌源头的《诗经》句式上以四言为主,四句独立成章,其间夹杂二言八言不等。

《插秧歌》是一首七言古诗,通常节拍有两种方式,即“二二二一”“二二一二”,读起来有抑扬顿挫之感。

合作探究

学习活动二

由言揣意,理解诗歌内容

拓展知识

“古代社会的人生百科全书”——《诗经》

《诗经》是我国最早的诗歌总集,收录了从周初至春秋中叶的诗歌305篇,反映了约500年的社会面貌。孔子曾概括《诗经》的宗旨为“无邪”,并教育弟子读《诗经》以作为立言、立行的标准。先秦诸子中引用《诗经》者颇多,如孟子、荀子、墨子、庄子、韩非子等人,在说理论证时,多引述《诗经》中的句子以增强说服力。至汉武帝时,《诗经》被儒家奉为经典。《诗经》内容丰富,反映了劳动与爱情、战争与徭役、压迫与反抗、风俗与婚姻、祭祖与宴会,甚至天象、地貌、动物、植物等方方面面,是周代社会生活的一面镜子。

《诗经》六义

《诗经》“六义”指“风、雅、颂,赋、比、兴”。“风、雅、颂”是按音乐的不同对《诗经》的分类,“赋、比、兴”是《诗经》的表现手法。

助读材料

杨万里,字廷秀,号诚斋。吉州吉水(今江西省吉水县)人

。南宋文学家、官员,与陆游、尤袤、范成大并称为南宋“中兴四大诗人”。因宋光宗曾为其亲书“诚斋”二字,故学者称其为“诚斋先生”。

杨万里一生作诗两万多首,传世作品有四千二百首,被誉为一代诗宗。他的诗歌大多描写自然景物,且以此见长,创造了语言浅近明白、清新自然且富有幽默情趣的“诚斋体”。此外也有不少篇章反映民间疾苦、抒发爱国感情的作品。有《诚斋集》传世。

助读材料

探究背景

阅读下面的材料,

了解相关背景,为欣赏作品做好准备。

(1)《芣苢》是周代人们采集野生植物车前草时所唱的歌谣。《毛诗序》:“《芣苢》,后妃之美也,和平,则妇人乐有子矣。”后人多不赞成毛序的说法。

(2)淳熙六年(1179)春,杨万里常州任满,西归故乡吉水,途经衢州(今浙江衢州),时值农田大忙季节,诗人目睹一户农家插秧之辛劳,作该诗。

小组活动

结合课下注释,揣度诗句含义,理解诗歌内容。以小组为单位交流,分享自己对诗歌的理解,并用自己的语言,描绘诗中展现的某一场景。

由言揣意,理解诗歌内容

能力提升

学习活动三

斟词酌句,鉴赏诗歌

能力提升

学习活动:斟词酌句,鉴赏诗歌

任务一:《芣苢》这首诗生动地表现了采集车前草的劳作过程,这个过程在诗中是怎样具体表现出来的?

任务二:《插秧歌》这首诗描绘农人插秧的场景,这个过程是怎样具体表现出来的?

(一)感受诗人的情感,体会诗中表现出的劳动之美。

《芣苢》这首诗生动地表现了采集车前草的劳作过程,这个过程在诗中是怎样具体表现出来的?

(1)综观《芣苢》一诗,“采”“有”“掇”“捋”

“袺”“襭”六个动词的变换运用极具特点,将劳动的细节和劳动的过程真实地表现了出来。

(2)《芣苢》中叠字用得颇多,“采采芣苢”中的“采采”二字,在重章复沓中将劳动者的精神和情绪自然地吟唱出来,将女子劳作的过程和劳作的心情自然地表达了出来。

阅读诗歌,看看杨万里的《插秧歌》具体描写了哪些场景?

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答。

秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。

抛秧接秧图

拔秧插秧图

雨中插秧图

呼唤早餐图

农夫应答图

作者在首联连用四个动词“抛”“接”“拔”“插”,用的非常精彩,作者为什么要连用这四个动词,请尝试赏析。

勾勒出一幅紧张繁忙的劳动场面:全家老少一齐出动,各尽所能,配合默契。农谚说“不误农时”,插秧关系到来年收成的好坏。因此,每逢插秧季节,不论男女老少都要起早贪黑,投入到劳动中去。诗中正是根据这一特点,用了四个动词“抛”、“接”、“拔”、“插”准确地刻画出这家老小低头插秧、全神贯注的神态。

能力提升

任务三:《芣苢》和《插秧歌》这两首诗都是有关劳动的颂歌,但是它们在描绘劳动场景、和歌颂劳动热情方面又不尽相同,试分析其差异并填写下表。

学习活动:斟词酌句,鉴赏诗歌

诗歌

表现手法

劳动场景

表情情感

《芣苢》

《插秧歌

能力提升

学习活动:斟词酌句,鉴赏诗歌

诗歌

表现手法

劳动场景

表情情感

《芣苢》

《插秧歌

重章叠唱

白描、反衬、对话

直接描写,展现了劳动妇女快乐采摘芣苢的全过程

直接描写与间接描写相结合,展现农忙时节插秧劳作的紧张与艰辛

充满着劳动的欢乐,洋溢着劳动发热热情

形象的表达了劳动的紧张与辛苦,流露出诗人对劳动和劳动者的赞美

知识点拨

诚斋体:

从内容上来看,直接从现实生活中撷取生活场景,因而既形象自然,又新鲜风趣,富有生活趣味。

从语言形式来说,想象奇特,但是不用奇奥生僻的字句,却用浅近明白的语言和流畅直至的章法,近于口语,生动活泼。

从感情来看,诗人把自己的主观情感最大程度地投射在客观事物上。

重章叠句:即各章的句法基本相同,中间只更换相应的几个字,反复咏唱。作用在于加深印象,渲染气氛,深化诗的主体,增强诗的音乐性和节奏感,使感情得到尽情的抒发。叠句就是意义相同的句子前后呼应地重叠。它常常用于表现人物的一种回环往复的强烈感情,给人以“百转千回”、“绕梁三日”的感受。

拓展延伸

学习活动四:拓展阅读,比较鉴赏

你还知道哪些有关劳动的诗歌,或是凸显劳动场景的诗句,请和大家交流分享。

学习活动四:拓展阅读,比较鉴赏

陶渊明——劳动亦闲适

归园田居·其三

种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。衣沾不足惜,但使愿无违。

陶渊明在彭泽县做了八十多天的县令,便辞官隐居乡野,终老田园。此间作《归园田居》五首,此为第三首。

本诗于平淡中又富有情趣。“带月荷锄归”:劳作归来的诗人虽然独自一身,却有一轮明月相陪伴,月下的诗人,肩扛一副锄头,穿行在齐腰深的草丛里,任凭露水打湿了衣裳,这是一幅多么美好的月夜归耕图啊!

全诗洋溢着诗人心情的愉快和归隐的自豪,在平淡与幽美、实景与虚景的相互补衬下相映生辉,柔和完美。

如此的闲适的劳作生活,让我们也有了归居田园的企望。

夏收——劳动最生活

观刈麦(节选)

田家少闲月,五月人倍忙。夜来南风起,小麦覆陇黄。

妇姑荷箪食,童稚携壶浆,相随饷田去,丁壮在南冈。

足蒸暑土气,背灼炎天光,力尽不知热,但惜夏日长。

《观刈麦》是白居易任周至县尉时有感于人民劳动艰苦、生活贫困所写的一首诗,作品对造成人民贫困之源的繁重租税提出指责,对于自己无功无德又不劳动却能丰衣足食而深感愧疚。

此为节选的前半部分,把麦子成熟时人们忙于收获的场景生动地描绘出来:五月和风吹熟了小麦,俗话说“麦子上了黄,不能地里放。”庄稼人开始与时间赛跑,忙碌起来,他们脚下的土地散发着热浪,头上是炙热的太阳,但他们顾不得那么多了,只是加快收割,希望天时能更长些。为了赶时间,不能回家吃饭休息,女人们来送饭了,孩子虽小,也帮着大人提着水壶送到田间地头。

这些场景,七十年代农村出生的人应该不会陌生。劳动虽辛苦,但这就是生活。

学习活动四:拓展阅读,比较鉴赏

小结

中华民族是勤劳的民族,一代代炎黄子孙在这片可爱的土地上,耕耘着、收获着,春种希望,秋收喜悦,传承了历史,推动了中华文明绵延不息。

也正是因为有了国人的勤劳质朴,才有了大量的劳动场景被记录到文学中,才有了“江南可采莲,莲叶何田田”那欢愉生动的画面,才有了“竹喧归浣女,莲动下渔舟”那诗中有画的美丽,才有了“乡村四月闲人少,才了蚕桑又插田”那简单质朴的生活。

谢谢大家

生命的吟唱

劳动的赞歌

《芣苢》《插秧歌》对比阅读

福清西山学校王莎

常识

《诗经》是我国最早的____________,收录了从__________到__________的诗歌,共______篇。《诗经》是我国_____________(风格)诗歌创作的源头,对我国诗歌的发展有着深远的影响。

。

任务单一:《诗经》的常识及内容分类

自主预习

内容分类

。

任务单一:《诗经》的常识及内容分类

分类

篇数

特点

自主预习

。

任务单二:唐宋田园诗派的代表诗人及其代表作品

朝代

代表诗人

代表作品

自主预习

学习目标

1.初步了解《诗经》的基本常识和唐宋田园诗派的代表人物及作品。

2.学习重章叠唱及诚斋体在两首诗中是如何体现的,反复诵读体会并背诵

3.领会劳动之乐,体会劳动之美,丰富对劳动生活的认识。

。

情境导入

“

”民生在勤,勤则不匮”,劳动是财富的源泉,也是幸福的源泉。“夙兴夜寐,洒扫庭内”,热爱劳动是中华民族的优秀传统,绵延至今。在这片古老的以农业为本的土地上,那些回荡在田间地头的吟唱,始终是这个民族血液里最滚烫乐章。今天就让我们一起走进那古老的歌谣。

自主学习

学习活动一

诵读作品,感受音韵之美

。

自主学习

诵读两首诗歌,感受两首诗歌在句式、韵律上的不同之处。

芣 苢

采采芣苢,薄言采之。

采采芣苢,薄言有之。

采采芣苢,薄言掇之。

采采芣苢,薄言捋之。

采采芣苢,薄言袺之。

采采芣苢,薄言襭之。

插秧歌

杨万里

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答。

秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。

知识点拨

《芣 苢》以二二节拍为主,通篇短促的四字显得节奏感鲜明,易于传诵吟唱,是构成全词整齐韵律的基本单位。基本基本可以代表《诗经》的体例与韵律,作为古典诗歌源头的《诗经》句式上以四言为主,四句独立成章,其间夹杂二言八言不等。

《插秧歌》是一首七言古诗,通常节拍有两种方式,即“二二二一”“二二一二”,读起来有抑扬顿挫之感。

合作探究

学习活动二

由言揣意,理解诗歌内容

拓展知识

“古代社会的人生百科全书”——《诗经》

《诗经》是我国最早的诗歌总集,收录了从周初至春秋中叶的诗歌305篇,反映了约500年的社会面貌。孔子曾概括《诗经》的宗旨为“无邪”,并教育弟子读《诗经》以作为立言、立行的标准。先秦诸子中引用《诗经》者颇多,如孟子、荀子、墨子、庄子、韩非子等人,在说理论证时,多引述《诗经》中的句子以增强说服力。至汉武帝时,《诗经》被儒家奉为经典。《诗经》内容丰富,反映了劳动与爱情、战争与徭役、压迫与反抗、风俗与婚姻、祭祖与宴会,甚至天象、地貌、动物、植物等方方面面,是周代社会生活的一面镜子。

《诗经》六义

《诗经》“六义”指“风、雅、颂,赋、比、兴”。“风、雅、颂”是按音乐的不同对《诗经》的分类,“赋、比、兴”是《诗经》的表现手法。

助读材料

杨万里,字廷秀,号诚斋。吉州吉水(今江西省吉水县)人

。南宋文学家、官员,与陆游、尤袤、范成大并称为南宋“中兴四大诗人”。因宋光宗曾为其亲书“诚斋”二字,故学者称其为“诚斋先生”。

杨万里一生作诗两万多首,传世作品有四千二百首,被誉为一代诗宗。他的诗歌大多描写自然景物,且以此见长,创造了语言浅近明白、清新自然且富有幽默情趣的“诚斋体”。此外也有不少篇章反映民间疾苦、抒发爱国感情的作品。有《诚斋集》传世。

助读材料

探究背景

阅读下面的材料,

了解相关背景,为欣赏作品做好准备。

(1)《芣苢》是周代人们采集野生植物车前草时所唱的歌谣。《毛诗序》:“《芣苢》,后妃之美也,和平,则妇人乐有子矣。”后人多不赞成毛序的说法。

(2)淳熙六年(1179)春,杨万里常州任满,西归故乡吉水,途经衢州(今浙江衢州),时值农田大忙季节,诗人目睹一户农家插秧之辛劳,作该诗。

小组活动

结合课下注释,揣度诗句含义,理解诗歌内容。以小组为单位交流,分享自己对诗歌的理解,并用自己的语言,描绘诗中展现的某一场景。

由言揣意,理解诗歌内容

能力提升

学习活动三

斟词酌句,鉴赏诗歌

能力提升

学习活动:斟词酌句,鉴赏诗歌

任务一:《芣苢》这首诗生动地表现了采集车前草的劳作过程,这个过程在诗中是怎样具体表现出来的?

任务二:《插秧歌》这首诗描绘农人插秧的场景,这个过程是怎样具体表现出来的?

(一)感受诗人的情感,体会诗中表现出的劳动之美。

《芣苢》这首诗生动地表现了采集车前草的劳作过程,这个过程在诗中是怎样具体表现出来的?

(1)综观《芣苢》一诗,“采”“有”“掇”“捋”

“袺”“襭”六个动词的变换运用极具特点,将劳动的细节和劳动的过程真实地表现了出来。

(2)《芣苢》中叠字用得颇多,“采采芣苢”中的“采采”二字,在重章复沓中将劳动者的精神和情绪自然地吟唱出来,将女子劳作的过程和劳作的心情自然地表达了出来。

阅读诗歌,看看杨万里的《插秧歌》具体描写了哪些场景?

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答。

秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。

抛秧接秧图

拔秧插秧图

雨中插秧图

呼唤早餐图

农夫应答图

作者在首联连用四个动词“抛”“接”“拔”“插”,用的非常精彩,作者为什么要连用这四个动词,请尝试赏析。

勾勒出一幅紧张繁忙的劳动场面:全家老少一齐出动,各尽所能,配合默契。农谚说“不误农时”,插秧关系到来年收成的好坏。因此,每逢插秧季节,不论男女老少都要起早贪黑,投入到劳动中去。诗中正是根据这一特点,用了四个动词“抛”、“接”、“拔”、“插”准确地刻画出这家老小低头插秧、全神贯注的神态。

能力提升

任务三:《芣苢》和《插秧歌》这两首诗都是有关劳动的颂歌,但是它们在描绘劳动场景、和歌颂劳动热情方面又不尽相同,试分析其差异并填写下表。

学习活动:斟词酌句,鉴赏诗歌

诗歌

表现手法

劳动场景

表情情感

《芣苢》

《插秧歌

能力提升

学习活动:斟词酌句,鉴赏诗歌

诗歌

表现手法

劳动场景

表情情感

《芣苢》

《插秧歌

重章叠唱

白描、反衬、对话

直接描写,展现了劳动妇女快乐采摘芣苢的全过程

直接描写与间接描写相结合,展现农忙时节插秧劳作的紧张与艰辛

充满着劳动的欢乐,洋溢着劳动发热热情

形象的表达了劳动的紧张与辛苦,流露出诗人对劳动和劳动者的赞美

知识点拨

诚斋体:

从内容上来看,直接从现实生活中撷取生活场景,因而既形象自然,又新鲜风趣,富有生活趣味。

从语言形式来说,想象奇特,但是不用奇奥生僻的字句,却用浅近明白的语言和流畅直至的章法,近于口语,生动活泼。

从感情来看,诗人把自己的主观情感最大程度地投射在客观事物上。

重章叠句:即各章的句法基本相同,中间只更换相应的几个字,反复咏唱。作用在于加深印象,渲染气氛,深化诗的主体,增强诗的音乐性和节奏感,使感情得到尽情的抒发。叠句就是意义相同的句子前后呼应地重叠。它常常用于表现人物的一种回环往复的强烈感情,给人以“百转千回”、“绕梁三日”的感受。

拓展延伸

学习活动四:拓展阅读,比较鉴赏

你还知道哪些有关劳动的诗歌,或是凸显劳动场景的诗句,请和大家交流分享。

学习活动四:拓展阅读,比较鉴赏

陶渊明——劳动亦闲适

归园田居·其三

种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。衣沾不足惜,但使愿无违。

陶渊明在彭泽县做了八十多天的县令,便辞官隐居乡野,终老田园。此间作《归园田居》五首,此为第三首。

本诗于平淡中又富有情趣。“带月荷锄归”:劳作归来的诗人虽然独自一身,却有一轮明月相陪伴,月下的诗人,肩扛一副锄头,穿行在齐腰深的草丛里,任凭露水打湿了衣裳,这是一幅多么美好的月夜归耕图啊!

全诗洋溢着诗人心情的愉快和归隐的自豪,在平淡与幽美、实景与虚景的相互补衬下相映生辉,柔和完美。

如此的闲适的劳作生活,让我们也有了归居田园的企望。

夏收——劳动最生活

观刈麦(节选)

田家少闲月,五月人倍忙。夜来南风起,小麦覆陇黄。

妇姑荷箪食,童稚携壶浆,相随饷田去,丁壮在南冈。

足蒸暑土气,背灼炎天光,力尽不知热,但惜夏日长。

《观刈麦》是白居易任周至县尉时有感于人民劳动艰苦、生活贫困所写的一首诗,作品对造成人民贫困之源的繁重租税提出指责,对于自己无功无德又不劳动却能丰衣足食而深感愧疚。

此为节选的前半部分,把麦子成熟时人们忙于收获的场景生动地描绘出来:五月和风吹熟了小麦,俗话说“麦子上了黄,不能地里放。”庄稼人开始与时间赛跑,忙碌起来,他们脚下的土地散发着热浪,头上是炙热的太阳,但他们顾不得那么多了,只是加快收割,希望天时能更长些。为了赶时间,不能回家吃饭休息,女人们来送饭了,孩子虽小,也帮着大人提着水壶送到田间地头。

这些场景,七十年代农村出生的人应该不会陌生。劳动虽辛苦,但这就是生活。

学习活动四:拓展阅读,比较鉴赏

小结

中华民族是勤劳的民族,一代代炎黄子孙在这片可爱的土地上,耕耘着、收获着,春种希望,秋收喜悦,传承了历史,推动了中华文明绵延不息。

也正是因为有了国人的勤劳质朴,才有了大量的劳动场景被记录到文学中,才有了“江南可采莲,莲叶何田田”那欢愉生动的画面,才有了“竹喧归浣女,莲动下渔舟”那诗中有画的美丽,才有了“乡村四月闲人少,才了蚕桑又插田”那简单质朴的生活。

谢谢大家

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读