【2012优化方案 精品课件】鲁教版 地理 必修2 第一单元第三节

文档属性

| 名称 | 【2012优化方案 精品课件】鲁教版 地理 必修2 第一单元第三节 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 961.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2011-10-07 17:16:11 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

第三节 人口分布与人口合理容量

课标领航

课程标准

环境人口容量和人口合理容量。

学习目标

1.通过图表资料,了解世界及我国的人口分布大势。

2.分析影响人口分布的地理因素,说明世界人口分布大势及形成原因。

3.辨析环境人口容量和人口合理容量的基本概念,说出环境人口容量与人口合理容量的区别。

4.讨论有关环境人口容量的不同观点,分析与判断地球环境人口容量和我国环境人口容量,

理解我国人口问题和人口政策。

核心要点突破

基础知识梳理

教材深化透析

第三节 人口分布与人口合理容量

学业水平达标

一、人口分布

1.衡量指标

(1)人口密度:单位面积内的人口数量,人口密度相同的地区,人口分布______却不尽相同。

(2)人口分布格局:人口的实际分布情况。

基础知识梳理

格局

2.分布规律

(1)纬度分布:主要分布在______半球纬度20°~60°之间的地区。

(2)海陆分布:一半以上的人口分布在距海岸______千米范围内。

(3)垂直分布:近80%的人口分布在海拔低于______的平原和丘陵地区。

北

200

500

(4)大洲分布:各大洲中,_____洲人口最多,南极洲至今没有常住人口。

(5)人口分布密集区:____亚、南亚、_____西部和______国东北部。

(6)人口分布稀少区:高山和寒冷地带、干旱沙漠地带和气候湿热地带。

亚

东

欧洲

美

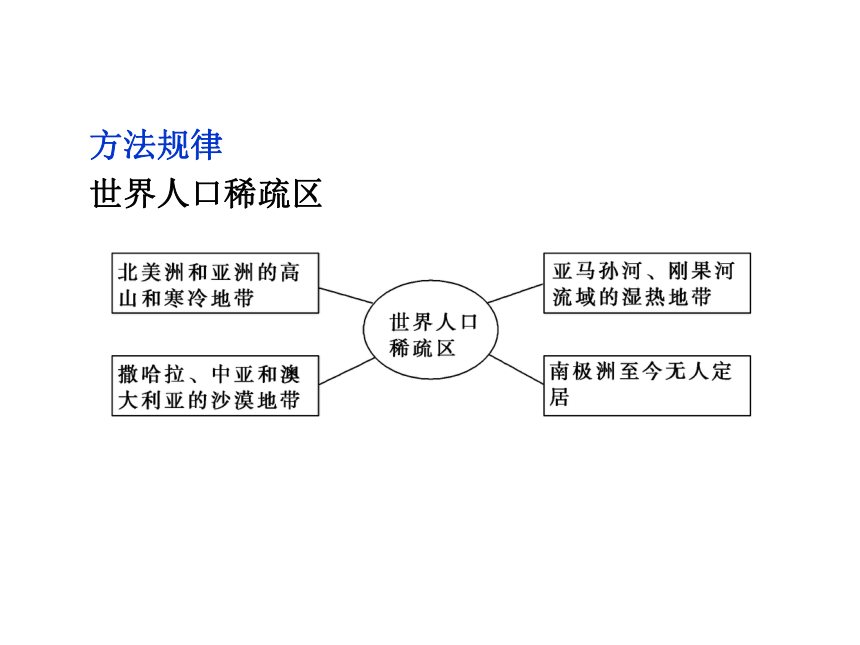

方法规律

世界人口稀疏区

3.我国的人口分布

我国人口分布的显著特点是:_____部地区多,____部地区少。_______地区多,高山、高原地区少;________发达、_________便利的地区人口多,经济落后、交通闭塞的地区少;从各民族居民居住地看,_______集中地区多,_______民族地区少,也是我国人口分布的特点。

东

西

平原

经济

交通

汉族

少数

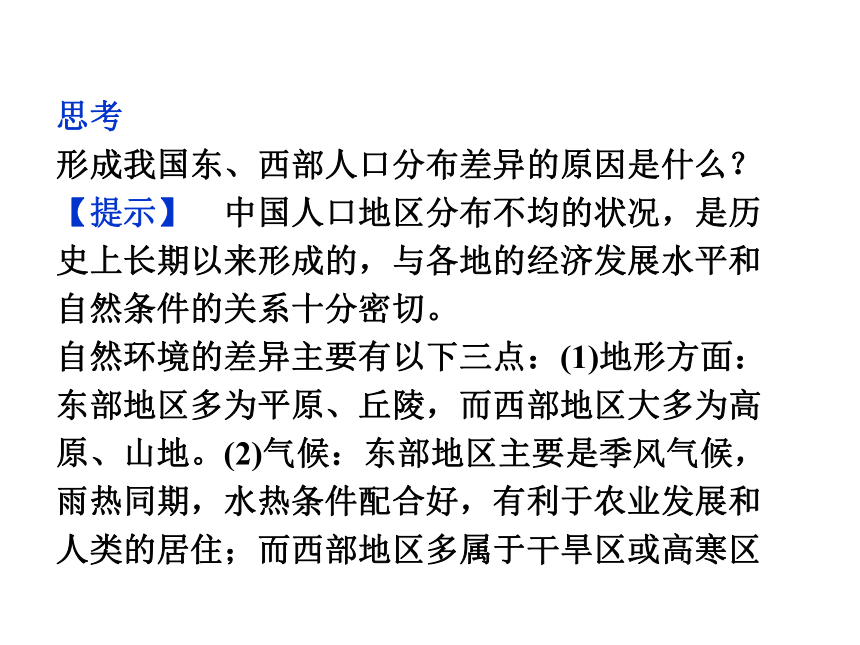

思考

形成我国东、西部人口分布差异的原因是什么?

【提示】 中国人口地区分布不均的状况,是历史上长期以来形成的,与各地的经济发展水平和自然条件的关系十分密切。

自然环境的差异主要有以下三点:(1)地形方面:东部地区多为平原、丘陵,而西部地区大多为高原、山地。(2)气候:东部地区主要是季风气候,雨热同期,水热条件配合好,有利于农业发展和人类的居住;而西部地区多属于干旱区或高寒区

,海拔较高,不利于人类居住。(3)水文:水是人类最基本的生存条件之一,东部地区主要是湿润、半湿润气候区,江、河、湖、海等天然水体为人们提供了丰富的水源和便利的交通条件;而西部地区降水少,多内流河、湖。

社会经济方面的差异主要表现为:东部地区发展历史悠久,经济发展水平高,便利的交通条件等有利于人口的分布和发展。

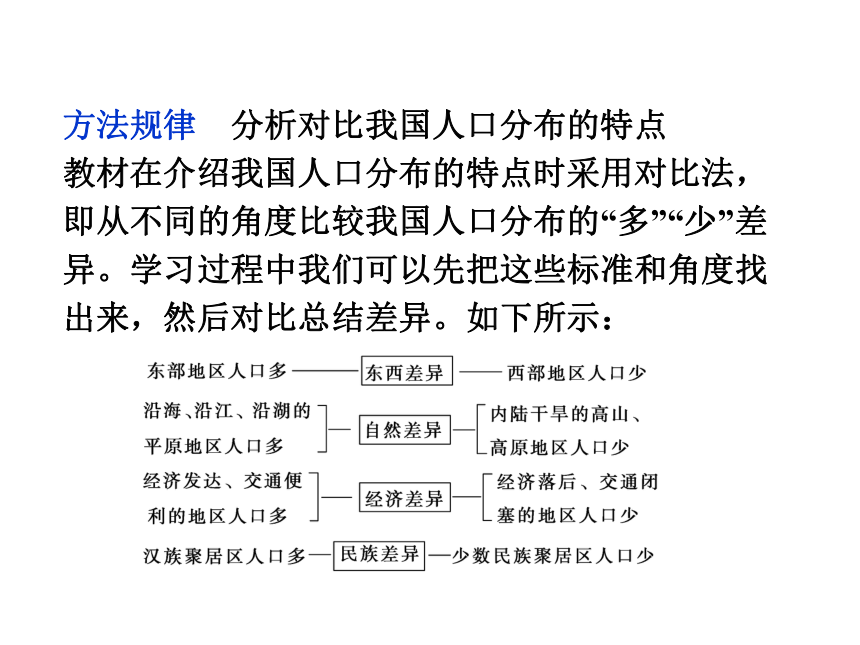

方法规律 分析对比我国人口分布的特点

教材在介绍我国人口分布的特点时采用对比法,即从不同的角度比较我国人口分布的“多”“少”差异。学习过程中我们可以先把这些标准和角度找出来,然后对比总结差异。如下所示:

二、影响人口分布的地理因素

气候

矿产

减少

生产力

生产活动

宗教

历史

生产力

政治

三、谋求人口合理容量

1.环境人口容量的定义:在可预见到的时期内,利用本地资源及其他资源、智力、技术等条件,在保证符合其社会文化准则的物质生活水平条件下,一个国家或地区所能________供养的人口数量。

2.影响环境人口容量的因素有______丰富程度、_______发展水平、________发达程度、对外_______程度、人口受教育水平及消费水平等。

持续

资源

科技

经济

开放

3.环境人口容量的估计具有__________性和相对__________性。

4.根据我国国情,谋求合理的人口容量。具体做法是:①控制人口数量,提高人口素质;②努力提高科技水平,提高资源的____________和对资源的管理水平。

不确定

确定

利用率

名师点拨

(1)图示环境人口容量的影响因素

影响环境人口容量的因素有很多,例如资源丰富程度、科技水平、经济发达程度、人口受教育水平及消费水平等,如下所示:

(2)环境人口容量、人口合理容量、环境承载力的区别与联系

环境人口容量、人口合理容量、环境承载力的共性是都表达了某区域所能供养的人口数量,从而使同学们难以区分这三者的差异。现借助“木桶理论”将三者的差异区分如下:

(3)谋求人口合理容量的措施

核心要点突破

1.自然环境对人口分布的影响

影响人口分布的地理因素

自然环境因素 对人口分布的影响

地形 平原和盆地 工农业生产大多集中在平原地区,50%以上的人口居住在平原区

高山和高原 土地贫瘠,交通不便,气候寒冷,风力较大,人口稀疏

自然环境因素 对人口分布的影响

气候 气温和降水 北半球温带地区适宜人类居住和农业生产,世界上约80%的人口分布于这一地带。通过植被分布间接影响人口分布,不同植被带的农业、人口分布不同。降水多,人口密集;降水少,人口稀疏

水资源 人口分布在很大程度上取决于水源分布。干旱地区的人类逐水而居,稠密区依水源多呈点状、线状和片状分布

自然环境因素 对人口分布的影响

土壤 多通过农业发展间接影响人口分布。土壤肥力、性状不同,开发程度也不同,因而影响人口分布

矿产资源 产业革命时期,某些地区矿产资源的开发成为人口分布的决定性因素。煤矿、油田等工矿点也是居民密集点

2.社会经济因素对人口分布的影响

社会经济因素包括生产力发展水平、科技发展水平、生产活动方式、交通运输条件以及政治文化等。其中,生产力发展水平对人口分布的影响最为显著。

3.政治因素

政治因素可在短时间内改变人口分布状况,例如,两次世界大战使世界政治地图发生明显变化,人口也随之大规模移动。此外,宗教信仰、文化习俗、政府的人口与发展政策以及历史因素等,也对人口分布产生影响。

2011年高考海南地理卷)我国第六次人口普查(2010年)数据显示,离开户口登记地在居住地居住半年以上的人口为26139万人,比2000年增11700万人;东部沿海地区的人口占全国总人口的比重上升。据此完成(1)~(3)题。

(1)所给材料反映出的现象是( )

A.我国人口规模扩大

B.我国中、西部地区人口数量减少

C.我国人口空间分布趋于均匀

D.我国沿海地区人口自然增长率升高

例

(2)出现该现象的主要原因是( )

A.中、西部发展政策的吸引

B.人们的生育观念改变

C.地区经济发展水平的差异

D.人均耕地减少

(3)该现象会( )

A.提高我国环境人口容量

B.提高我国城市化水平

C.加重我国劳动力负担

D.增加我国粮食需求量

【解析】 第(1)题,B项在材料中未体现;C项错误,我国人口分布东西差异较大;D项,材料中反映为迁移增长,并没有涉及自然增长率。第(2)题,区域经济发展水平的差异是导致人口迁移的根本原因。第(3)题,我国的人口迁移主要是从中、西部落后的农村地区迁往东部经济较发达的城市,因此B项正确。

【答案】 (1)A (2)C (3)B

方法规律 实例举证法认识影响人口分布的因素

(1)90%以上的人口分布在海拔1000米以下的平原和低山丘陵区——海拔和地貌类型(地形)。

(2)80%的人口居住在北半球温带地区——气温。

(3)从沿海到内陆,不同植被带的农业布局和人口分布不同——降水间接影响人口分布。

(4)干旱地区的人口稠密区依水源呈点状、线状和片状分布——水资源。

(5)肥沃的黑土区农业较发达、人口较密集——土壤间接影响人口分布。

(6)煤炭开采区、油田开采区人口密集——矿产资源。

(7)农业社会里,农业发达地区人口密集;资本主义社会里,城市人口众多——社会经济因素。

(8)两次世界大战改变了人口分布状况——战争。

学以致用

2011年福州模拟)世界人口分布极不平衡,但具有一定的趋向性。读图回答(1)~(5)题。

(1)分析图一,从地形类型来看,世界56%左右的人口主要分布在________地区。

(2)分析图二,人口占世界总人口比例最小的纬度带人口少的主要原因是________________________。

(3)分析图三,在距海岸200千米范围内陆地面积占洲总面积比例小于30%的大洲中,人口占洲总人口比例最大的是______洲。

(4)综合分析,世界人口分布具有集中于______地形区,______纬度地区和______地区的趋向性。

(5)根据上述世界人口分布的趋向判断,下列地区中属于世界人口稠密区的是(多选)( )

A.恒河平原 B.亚马孙平原

C.西欧平原 D.美国阿拉斯加州

E.朝鲜半岛 F.青藏高原

G.刚果盆地 H.加拿大东南角

解析:本题主要考查学生对统计图的分析能力。该题的信息源主要来自三幅统计图:一要看清每幅图的名称;二要注意纵横坐标所代表的项目,尤其是纵坐标上标注的数值;三要注意图例说明。另外,主题干中“世界人口分布极不平衡”这句话点出了该题的中心主题。第(1)题,图一横坐标代表人口比例,纵坐标代表海拔高度。第(2)题,首先判断占世界总人口比例最小的纬度带,然后结合该纬度带的海陆分布特点进行分析。第(3)题,注意图例说明,并结合题干的双重要求进行区

分。第(4)题,在前面读图分析的基础上,总结出世界人口分布的趋向性。第(5)题,在读图的基础上,结合影响人口分布的因素进行选择。

答案:(1)海拔200米以下 (2)气候恶劣,终年酷寒

(3)南美 (4)平原 中低 沿海 (5)ACEH

图表解读

1.教材图1-3-1 人口密度与人口分布对比

图中两个地区的面积相同,都是1平方千米,总人口数都是5,根据公式:人口密度=总人口数÷总面积,可以求出两地的人口密度都是5人/平方千米。但从图中很明显可以看出,左图的人口分布不均匀,有人口稠密区和人口稀疏区;右图人口分布均匀。由此可见两地的人口分布格局不同。这说明人口密度并不能体现人口的实际分布。

教材深化透析

2.教材表1-3-1 世界人口纬度分布趋势

表1-3-1显示:世界人口的79.4%分布在20°N~60°N,人口占比例最小的纬度带为40°S~90°S。原因是北半球的中低纬度气候适宜,平原面积广大,人类活动的历史悠久。

3.教材表1-3-2 世界各大洲距海岸200千米范围内面积、人口占各洲的比例(%)

表1-3-2表明世界一半以上的人口居住在距海岸200千米的范围内。原因是从沿海到内陆,由于降水量的差别而相继出现森林植被、草原植被和荒漠植被。不同植被带的农业布局完全不同,人口分布状况也不同。一般来说,降水少的地方人口稀少,降水较多的地方人口密集。

4.教材表1-3-3 世界人口垂直分布趋势

由表1-3-3可知世界56.2%的人口分布在海拔200米以下的平原地区。原因是平原地区土壤肥沃、地势平坦,有利于农耕,人口稠密。高山、高原地区土层贫瘠,交通不便,加上气候寒冷、风力大等不利因素,人口较稀疏。

5.教材图1-3-2 世界人口密度(20世纪90年代)

从图中可以看出,世界人口密度分布不均,东亚、南亚、西欧和美国东北部是世界人口最稠密的地区;人口稀少地区主要分布在高山高原地区、纬度较高的寒冷地区、气候湿热的热带雨林地区、气候干旱的沙漠地区,南极洲和北极附近的格陵兰岛至今无人定居。

活动点拨

1.教材P16问题索引

人口合理容量受到多种因素的影响和制约,而这些因素又是不断变化的,故它不是一个具体、明确的数值,而是一个取值范围或估计值。

人口合理容量虽不是一个确定值,但在一定历史阶段,由于技术水平,资源基础相对稳定,生活消费水平变化不大,因此又是相对确定的,它影响到人类对人口增长态势的认识,人口与计划生育政策的制定与实施,人口和经济发展规划的制定,人口与环境、资源协调发展和社会可持续发展的认识和努力等方面。

2.教材P17活动提示

从图1-3-2以及表1-3-1、表1-3-2和表1-3-3,可知世界人口分布体现出中低纬规律、近海岸规律和平原规律。

北半球人口分布稠密地区主要在东亚、南亚、欧洲西部和美国东北部。

原因:东亚和南亚有世界古老的文化中心,开发历史悠久,自然条件优越农业发达;西欧是世界上资本主义发展最早和商贸活动频繁的重要工业地带;美国东北部是世界上最发达的工业和金融贸易区。

3.教材P19活动提示

一是自然环境优越,我国东南沿海地区地势低缓、气候温暖湿润、河网密布、沿海交通方便。优越的自然环境条件,利于经济发展和人口集聚。二是经济实力雄厚。这里开发历史悠久,农业发达,又是中国近代工业的发源地和近代科技集中的地区,具有良好的社会经济环境,尤其是改革开放以来,经济发展迅速,吸引大量外地人口的迁入,人口总量大大增加。三是政策因素,80年代以来国家从全局出发,制定有利于沿海地区经济发展的特殊政策,使这里成为改革开放最先获益的地区,大大刺激了人口迁入。

4.教材P24活动提示

综合分析,第三种方案比较科学。

第一种方案将导致当地人口压力增大,造成山区生态环境的恶化。第二种方案会给迁入地带来巨大经济负担。而第三种方案则既保护了当地的生态环境,又可以缓解迁入地的经济负担。

学业水平达标

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

第三节 人口分布与人口合理容量

课标领航

课程标准

环境人口容量和人口合理容量。

学习目标

1.通过图表资料,了解世界及我国的人口分布大势。

2.分析影响人口分布的地理因素,说明世界人口分布大势及形成原因。

3.辨析环境人口容量和人口合理容量的基本概念,说出环境人口容量与人口合理容量的区别。

4.讨论有关环境人口容量的不同观点,分析与判断地球环境人口容量和我国环境人口容量,

理解我国人口问题和人口政策。

核心要点突破

基础知识梳理

教材深化透析

第三节 人口分布与人口合理容量

学业水平达标

一、人口分布

1.衡量指标

(1)人口密度:单位面积内的人口数量,人口密度相同的地区,人口分布______却不尽相同。

(2)人口分布格局:人口的实际分布情况。

基础知识梳理

格局

2.分布规律

(1)纬度分布:主要分布在______半球纬度20°~60°之间的地区。

(2)海陆分布:一半以上的人口分布在距海岸______千米范围内。

(3)垂直分布:近80%的人口分布在海拔低于______的平原和丘陵地区。

北

200

500

(4)大洲分布:各大洲中,_____洲人口最多,南极洲至今没有常住人口。

(5)人口分布密集区:____亚、南亚、_____西部和______国东北部。

(6)人口分布稀少区:高山和寒冷地带、干旱沙漠地带和气候湿热地带。

亚

东

欧洲

美

方法规律

世界人口稀疏区

3.我国的人口分布

我国人口分布的显著特点是:_____部地区多,____部地区少。_______地区多,高山、高原地区少;________发达、_________便利的地区人口多,经济落后、交通闭塞的地区少;从各民族居民居住地看,_______集中地区多,_______民族地区少,也是我国人口分布的特点。

东

西

平原

经济

交通

汉族

少数

思考

形成我国东、西部人口分布差异的原因是什么?

【提示】 中国人口地区分布不均的状况,是历史上长期以来形成的,与各地的经济发展水平和自然条件的关系十分密切。

自然环境的差异主要有以下三点:(1)地形方面:东部地区多为平原、丘陵,而西部地区大多为高原、山地。(2)气候:东部地区主要是季风气候,雨热同期,水热条件配合好,有利于农业发展和人类的居住;而西部地区多属于干旱区或高寒区

,海拔较高,不利于人类居住。(3)水文:水是人类最基本的生存条件之一,东部地区主要是湿润、半湿润气候区,江、河、湖、海等天然水体为人们提供了丰富的水源和便利的交通条件;而西部地区降水少,多内流河、湖。

社会经济方面的差异主要表现为:东部地区发展历史悠久,经济发展水平高,便利的交通条件等有利于人口的分布和发展。

方法规律 分析对比我国人口分布的特点

教材在介绍我国人口分布的特点时采用对比法,即从不同的角度比较我国人口分布的“多”“少”差异。学习过程中我们可以先把这些标准和角度找出来,然后对比总结差异。如下所示:

二、影响人口分布的地理因素

气候

矿产

减少

生产力

生产活动

宗教

历史

生产力

政治

三、谋求人口合理容量

1.环境人口容量的定义:在可预见到的时期内,利用本地资源及其他资源、智力、技术等条件,在保证符合其社会文化准则的物质生活水平条件下,一个国家或地区所能________供养的人口数量。

2.影响环境人口容量的因素有______丰富程度、_______发展水平、________发达程度、对外_______程度、人口受教育水平及消费水平等。

持续

资源

科技

经济

开放

3.环境人口容量的估计具有__________性和相对__________性。

4.根据我国国情,谋求合理的人口容量。具体做法是:①控制人口数量,提高人口素质;②努力提高科技水平,提高资源的____________和对资源的管理水平。

不确定

确定

利用率

名师点拨

(1)图示环境人口容量的影响因素

影响环境人口容量的因素有很多,例如资源丰富程度、科技水平、经济发达程度、人口受教育水平及消费水平等,如下所示:

(2)环境人口容量、人口合理容量、环境承载力的区别与联系

环境人口容量、人口合理容量、环境承载力的共性是都表达了某区域所能供养的人口数量,从而使同学们难以区分这三者的差异。现借助“木桶理论”将三者的差异区分如下:

(3)谋求人口合理容量的措施

核心要点突破

1.自然环境对人口分布的影响

影响人口分布的地理因素

自然环境因素 对人口分布的影响

地形 平原和盆地 工农业生产大多集中在平原地区,50%以上的人口居住在平原区

高山和高原 土地贫瘠,交通不便,气候寒冷,风力较大,人口稀疏

自然环境因素 对人口分布的影响

气候 气温和降水 北半球温带地区适宜人类居住和农业生产,世界上约80%的人口分布于这一地带。通过植被分布间接影响人口分布,不同植被带的农业、人口分布不同。降水多,人口密集;降水少,人口稀疏

水资源 人口分布在很大程度上取决于水源分布。干旱地区的人类逐水而居,稠密区依水源多呈点状、线状和片状分布

自然环境因素 对人口分布的影响

土壤 多通过农业发展间接影响人口分布。土壤肥力、性状不同,开发程度也不同,因而影响人口分布

矿产资源 产业革命时期,某些地区矿产资源的开发成为人口分布的决定性因素。煤矿、油田等工矿点也是居民密集点

2.社会经济因素对人口分布的影响

社会经济因素包括生产力发展水平、科技发展水平、生产活动方式、交通运输条件以及政治文化等。其中,生产力发展水平对人口分布的影响最为显著。

3.政治因素

政治因素可在短时间内改变人口分布状况,例如,两次世界大战使世界政治地图发生明显变化,人口也随之大规模移动。此外,宗教信仰、文化习俗、政府的人口与发展政策以及历史因素等,也对人口分布产生影响。

2011年高考海南地理卷)我国第六次人口普查(2010年)数据显示,离开户口登记地在居住地居住半年以上的人口为26139万人,比2000年增11700万人;东部沿海地区的人口占全国总人口的比重上升。据此完成(1)~(3)题。

(1)所给材料反映出的现象是( )

A.我国人口规模扩大

B.我国中、西部地区人口数量减少

C.我国人口空间分布趋于均匀

D.我国沿海地区人口自然增长率升高

例

(2)出现该现象的主要原因是( )

A.中、西部发展政策的吸引

B.人们的生育观念改变

C.地区经济发展水平的差异

D.人均耕地减少

(3)该现象会( )

A.提高我国环境人口容量

B.提高我国城市化水平

C.加重我国劳动力负担

D.增加我国粮食需求量

【解析】 第(1)题,B项在材料中未体现;C项错误,我国人口分布东西差异较大;D项,材料中反映为迁移增长,并没有涉及自然增长率。第(2)题,区域经济发展水平的差异是导致人口迁移的根本原因。第(3)题,我国的人口迁移主要是从中、西部落后的农村地区迁往东部经济较发达的城市,因此B项正确。

【答案】 (1)A (2)C (3)B

方法规律 实例举证法认识影响人口分布的因素

(1)90%以上的人口分布在海拔1000米以下的平原和低山丘陵区——海拔和地貌类型(地形)。

(2)80%的人口居住在北半球温带地区——气温。

(3)从沿海到内陆,不同植被带的农业布局和人口分布不同——降水间接影响人口分布。

(4)干旱地区的人口稠密区依水源呈点状、线状和片状分布——水资源。

(5)肥沃的黑土区农业较发达、人口较密集——土壤间接影响人口分布。

(6)煤炭开采区、油田开采区人口密集——矿产资源。

(7)农业社会里,农业发达地区人口密集;资本主义社会里,城市人口众多——社会经济因素。

(8)两次世界大战改变了人口分布状况——战争。

学以致用

2011年福州模拟)世界人口分布极不平衡,但具有一定的趋向性。读图回答(1)~(5)题。

(1)分析图一,从地形类型来看,世界56%左右的人口主要分布在________地区。

(2)分析图二,人口占世界总人口比例最小的纬度带人口少的主要原因是________________________。

(3)分析图三,在距海岸200千米范围内陆地面积占洲总面积比例小于30%的大洲中,人口占洲总人口比例最大的是______洲。

(4)综合分析,世界人口分布具有集中于______地形区,______纬度地区和______地区的趋向性。

(5)根据上述世界人口分布的趋向判断,下列地区中属于世界人口稠密区的是(多选)( )

A.恒河平原 B.亚马孙平原

C.西欧平原 D.美国阿拉斯加州

E.朝鲜半岛 F.青藏高原

G.刚果盆地 H.加拿大东南角

解析:本题主要考查学生对统计图的分析能力。该题的信息源主要来自三幅统计图:一要看清每幅图的名称;二要注意纵横坐标所代表的项目,尤其是纵坐标上标注的数值;三要注意图例说明。另外,主题干中“世界人口分布极不平衡”这句话点出了该题的中心主题。第(1)题,图一横坐标代表人口比例,纵坐标代表海拔高度。第(2)题,首先判断占世界总人口比例最小的纬度带,然后结合该纬度带的海陆分布特点进行分析。第(3)题,注意图例说明,并结合题干的双重要求进行区

分。第(4)题,在前面读图分析的基础上,总结出世界人口分布的趋向性。第(5)题,在读图的基础上,结合影响人口分布的因素进行选择。

答案:(1)海拔200米以下 (2)气候恶劣,终年酷寒

(3)南美 (4)平原 中低 沿海 (5)ACEH

图表解读

1.教材图1-3-1 人口密度与人口分布对比

图中两个地区的面积相同,都是1平方千米,总人口数都是5,根据公式:人口密度=总人口数÷总面积,可以求出两地的人口密度都是5人/平方千米。但从图中很明显可以看出,左图的人口分布不均匀,有人口稠密区和人口稀疏区;右图人口分布均匀。由此可见两地的人口分布格局不同。这说明人口密度并不能体现人口的实际分布。

教材深化透析

2.教材表1-3-1 世界人口纬度分布趋势

表1-3-1显示:世界人口的79.4%分布在20°N~60°N,人口占比例最小的纬度带为40°S~90°S。原因是北半球的中低纬度气候适宜,平原面积广大,人类活动的历史悠久。

3.教材表1-3-2 世界各大洲距海岸200千米范围内面积、人口占各洲的比例(%)

表1-3-2表明世界一半以上的人口居住在距海岸200千米的范围内。原因是从沿海到内陆,由于降水量的差别而相继出现森林植被、草原植被和荒漠植被。不同植被带的农业布局完全不同,人口分布状况也不同。一般来说,降水少的地方人口稀少,降水较多的地方人口密集。

4.教材表1-3-3 世界人口垂直分布趋势

由表1-3-3可知世界56.2%的人口分布在海拔200米以下的平原地区。原因是平原地区土壤肥沃、地势平坦,有利于农耕,人口稠密。高山、高原地区土层贫瘠,交通不便,加上气候寒冷、风力大等不利因素,人口较稀疏。

5.教材图1-3-2 世界人口密度(20世纪90年代)

从图中可以看出,世界人口密度分布不均,东亚、南亚、西欧和美国东北部是世界人口最稠密的地区;人口稀少地区主要分布在高山高原地区、纬度较高的寒冷地区、气候湿热的热带雨林地区、气候干旱的沙漠地区,南极洲和北极附近的格陵兰岛至今无人定居。

活动点拨

1.教材P16问题索引

人口合理容量受到多种因素的影响和制约,而这些因素又是不断变化的,故它不是一个具体、明确的数值,而是一个取值范围或估计值。

人口合理容量虽不是一个确定值,但在一定历史阶段,由于技术水平,资源基础相对稳定,生活消费水平变化不大,因此又是相对确定的,它影响到人类对人口增长态势的认识,人口与计划生育政策的制定与实施,人口和经济发展规划的制定,人口与环境、资源协调发展和社会可持续发展的认识和努力等方面。

2.教材P17活动提示

从图1-3-2以及表1-3-1、表1-3-2和表1-3-3,可知世界人口分布体现出中低纬规律、近海岸规律和平原规律。

北半球人口分布稠密地区主要在东亚、南亚、欧洲西部和美国东北部。

原因:东亚和南亚有世界古老的文化中心,开发历史悠久,自然条件优越农业发达;西欧是世界上资本主义发展最早和商贸活动频繁的重要工业地带;美国东北部是世界上最发达的工业和金融贸易区。

3.教材P19活动提示

一是自然环境优越,我国东南沿海地区地势低缓、气候温暖湿润、河网密布、沿海交通方便。优越的自然环境条件,利于经济发展和人口集聚。二是经济实力雄厚。这里开发历史悠久,农业发达,又是中国近代工业的发源地和近代科技集中的地区,具有良好的社会经济环境,尤其是改革开放以来,经济发展迅速,吸引大量外地人口的迁入,人口总量大大增加。三是政策因素,80年代以来国家从全局出发,制定有利于沿海地区经济发展的特殊政策,使这里成为改革开放最先获益的地区,大大刺激了人口迁入。

4.教材P24活动提示

综合分析,第三种方案比较科学。

第一种方案将导致当地人口压力增大,造成山区生态环境的恶化。第二种方案会给迁入地带来巨大经济负担。而第三种方案则既保护了当地的生态环境,又可以缓解迁入地的经济负担。

学业水平达标

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用