广东省揭阳三中2020-2021学年高一上学期第一次阶段考历史试题(部分带解析)

文档属性

| 名称 | 广东省揭阳三中2020-2021学年高一上学期第一次阶段考历史试题(部分带解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 293.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-10-23 14:04:04 | ||

图片预览

文档简介

____________________________________________________________________________________________

揭阳第三中学2020—2021学年度第一学期

高一级第一次阶段考历史试题

考试范围:第一单元;考试时间:75分钟;命题人:

单选题(每小题3分,共60分)

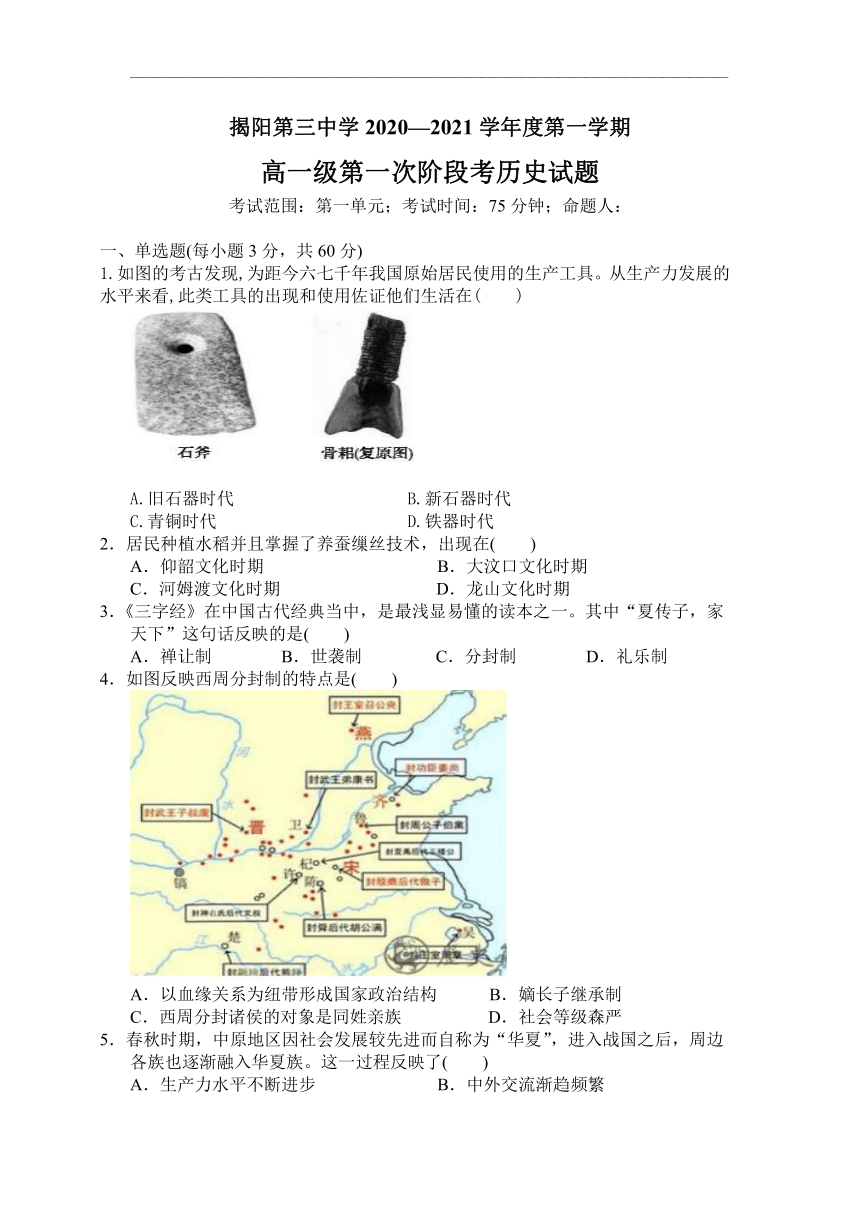

1.如图的考古发现,为距今六七千年我国原始居民使用的生产工具。从生产力发展的水平来看,此类工具的出现和使用佐证他们生活在( )

A.旧石器时代 B.新石器时代

C.青铜时代 D.铁器时代

2.居民种植水稻并且掌握了养蚕缫丝技术,出现在( )

A.仰韶文化时期????????????????????????????????????????B.大汶口文化时期

C.河姆渡文化时期????????????????????????????????????D.龙山文化时期

3.《三字经》在中国古代经典当中,是最浅显易懂的读本之一。其中“夏传子,家天下”这句话反映的是( )

A.禅让制????????????????B.世袭制?????????????????C.分封制????????????????D.礼乐制

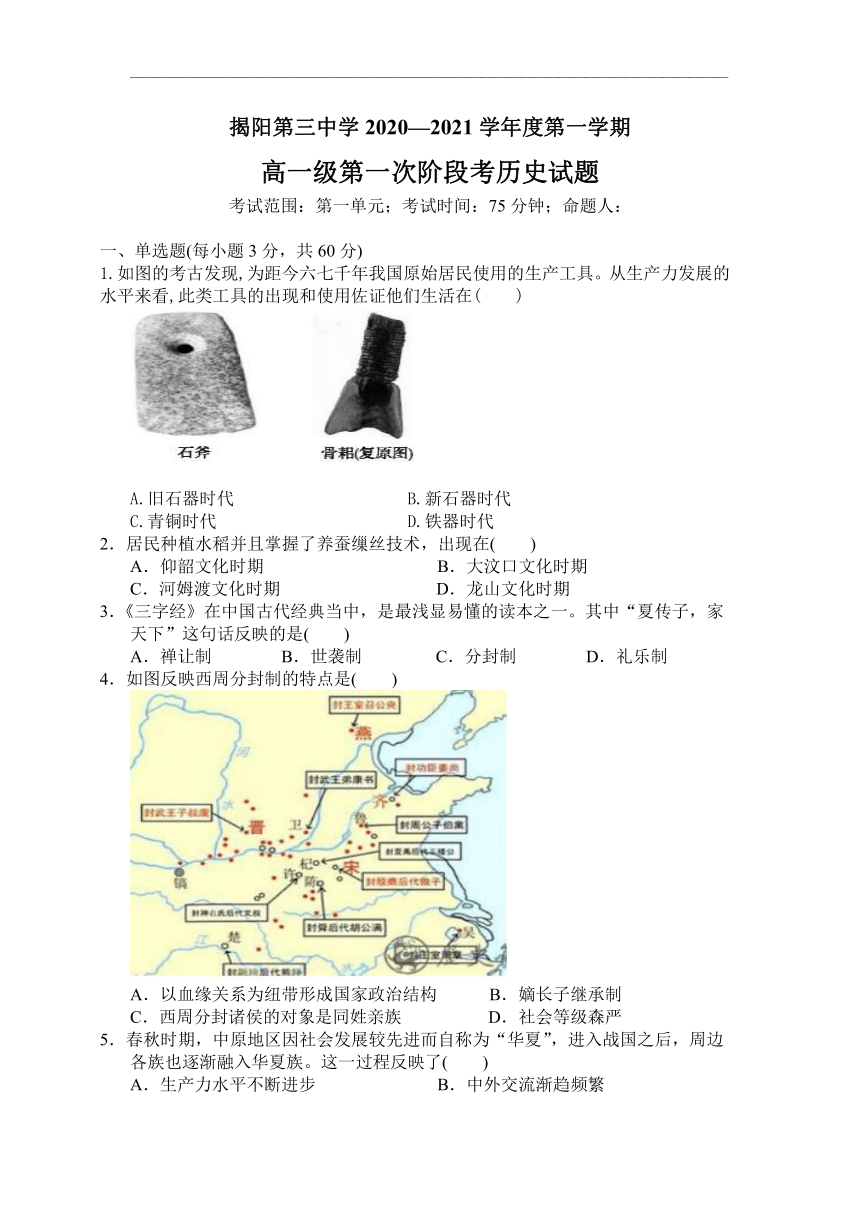

4.如图反映西周分封制的特点是( )?

A.以血缘关系为纽带形成国家政治结构 B.嫡长子继承制

C.西周分封诸侯的对象是同姓亲族???????? D.社会等级森严

5.春秋时期,中原地区因社会发展较先进而自称为“华夏”,进入战国之后,周边各族也逐渐融入华夏族。这一过程反映了( )

A.生产力水平不断进步????????????????????????????B.中外交流渐趋频繁

C.“华夏认同”观念逐渐形成??????????????????D.少数民族南迁

6.从甲骨文中我们可以看到很多商王求丰年和降雨的卜辞,但奇怪的是他们不是直接向他们心目中的最高神——“帝”请求,而是托祖先转达。据此我们可以判定商代

A.祖先的地位高于神 B.国家大事完全通过占卜来决定

C.王权具有神秘色彩 D.崇拜祖先的宗法观念已经形成

7.周代礼乐制度中,“礼”讲究差异,“乐”则讲究和同。“乐”的功能就是使君臣之间、父子之间显得“和合”,增加凝聚力、亲和力。这反映出周代“乐”的主要目的是( )

A.稳定统治秩序????B.体现贵贱有序?????C.调节人们情绪????D.凝聚家族亲情

8.孔子曰:“苟有用我者,期月而已可也,三年有成.”孟子曰:“如欲乎治天下,当今之世,舍我其谁?”这反映当时的儒者

A.适应社会转型之努力 B.经世济民的担当精神

C.重构礼乐纲常的愿望 D.不受重用的愤懑之情

9.荀子曾亲历秦国并记载说,秦国百姓质朴,“甚畏有司”,“其百吏肃然,莫不恭俭敦敬,忠信而不楛(奸邪)”,士大夫“不比周,不朋党”,朝廷“听决百事不留,恬然如无治者”。荀子的记述表明当时的秦国( )

A.倡导以仁义礼制治天下????????????????????????B.吸收了道家治国思想

C.重视运用法律治理国家????????????????????????D.确立了君主专制制度

10.战国后期,诸子思潮激荡,交互影响。例如墨者习儒者之学,老庄、申韩学术颇有互通之处……调和折衷之思潮逐渐成熟。吕氏春秋之编纂可视为先秦思潮发展的结局。这种思想局面折射出

A.思想复杂、流派林立 B.相互学习、思潮趋一

C.经济转型、走向统一 D.诸侯争霸、礼崩乐坏

11.有学者认为,秦始皇统一中国后,在更加广阔的国土上更加彻底地实施郡县制,才使得“车同轨、书同文、钱同币,行同伦、统一度量衡”等一系列政策措施得以在全国贯彻落实。这在一定程度上说明

A.郡县制有利于巩固国家统一

B.地方设郡县最先在秦朝推行

C.国家统一是郡县制实施的前提

D.秦始皇是设郡、县的首倡者

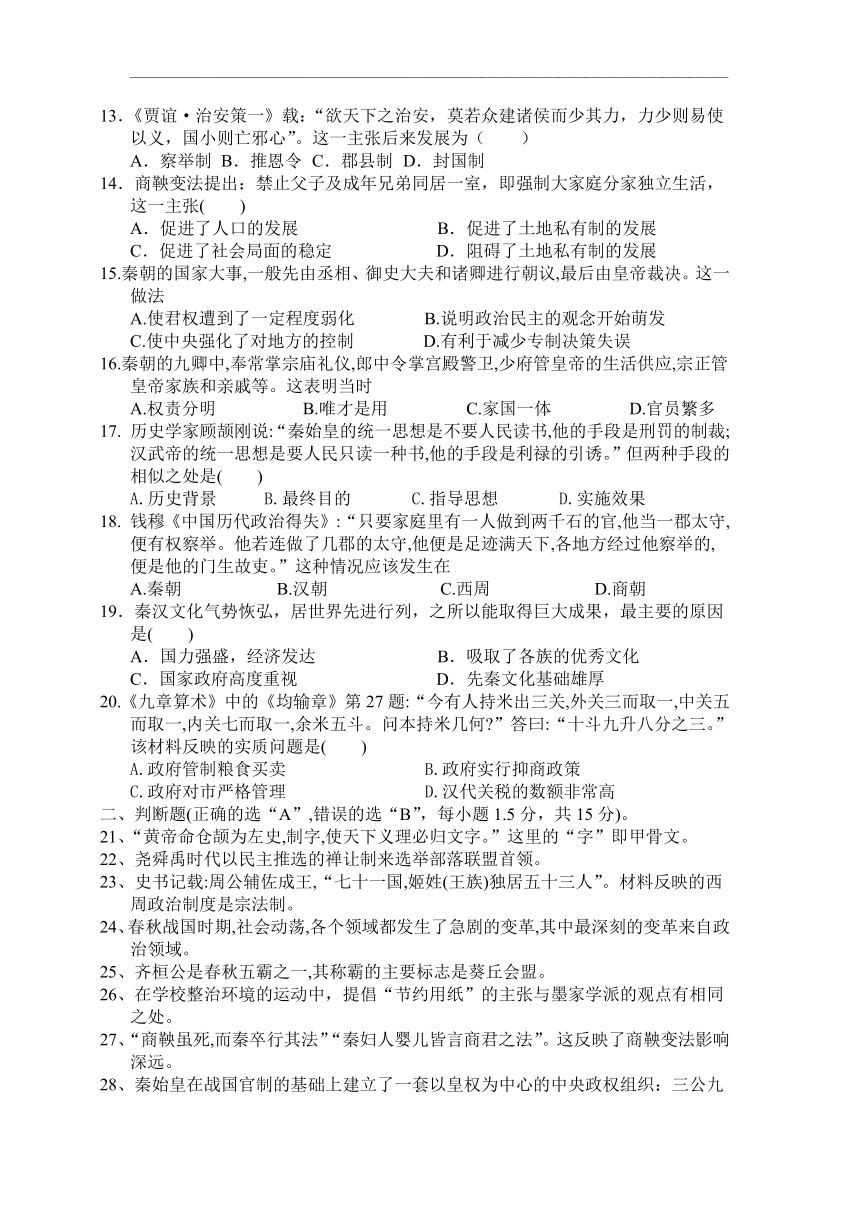

12.下面是中国古代某一时期中枢机构示意图。这种中枢结构始于( )

A.秦朝????????????????????B.西汉?????????????????????C.唐朝????????????????????D.北宋

13.《贾谊·治安策一》载:“欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力,力少则易使以义,国小则亡邪心”。这一主张后来发展为( )

A.察举制 B.推恩令 C.郡县制 D.封国制

14.商鞅变法提出:禁止父子及成年兄弟同居一室,即强制大家庭分家独立生活,这一主张( )

A.促进了人口的发展????????????????????????????????B.促进了土地私有制的发展

C.促进了社会局面的稳定????????????????????????D.阻碍了土地私有制的发展

15.秦朝的国家大事,一般先由丞相、御史大夫和诸卿进行朝议,最后由皇帝裁决。这一做法

A.使君权遭到了一定程度弱化 B.说明政治民主的观念开始萌发

C.使中央强化了对地方的控制 D.有利于减少专制决策失误

16.秦朝的九卿中,奉常掌宗庙礼仪,郎中令掌宫殿警卫,少府管皇帝的生活供应,宗正管皇帝家族和亲戚等。这表明当时

A.权责分明 B.唯才是用 C.家国一体 D.官员繁多

17. 历史学家顾颉刚说:“秦始皇的统一思想是不要人民读书,他的手段是刑罚的制裁;汉武帝的统一思想是要人民只读一种书,他的手段是利禄的引诱。”但两种手段的相似之处是( )

A.历史背景 B.最终目的 C.指导思想 D.实施效果

18. 钱穆《中国历代政治得失》:“只要家庭里有一人做到两千石的官,他当一郡太守,便有权察举。他若连做了几郡的太守,他便是足迹满天下,各地方经过他察举的,便是他的门生故吏。”这种情况应该发生在

A.秦朝 B.汉朝 C.西周 D.商朝

19.秦汉文化气势恢弘,居世界先进行列,之所以能取得巨大成果,最主要的原因是( )

A.国力强盛,经济发达????????????????????????????B.吸取了各族的优秀文化

C.国家政府高度重视????????????????????????????????D.先秦文化基础雄厚

20.《九章算术》中的《均输章》第27题:“今有人持米出三关,外关三而取一,中关五而取一,内关七而取一,余米五斗。问本持米几何?”答曰:“十斗九升八分之三。”该材料反映的实质问题是( )

A.政府管制粮食买卖 B.政府实行抑商政策

C.政府对市严格管理 D.汉代关税的数额非常高

二、判断题(正确的选“A”,错误的选“B”,每小题1.5分,共15分)。

21、“黄帝命仓颉为左史,制字,使天下义理必归文字。”这里的“字”即甲骨文。

22、尧舜禹时代以民主推选的禅让制来选举部落联盟首领。

23、史书记载:周公辅佐成王,“七十一国,姬姓(王族)独居五十三人”。材料反映的西周政治制度是宗法制。

24、春秋战国时期,社会动荡,各个领域都发生了急剧的变革,其中最深刻的变革来自政治领域。

25、齐桓公是春秋五霸之一,其称霸的主要标志是葵丘会盟。

26、在学校整治环境的运动中,提倡“节约用纸”的主张与墨家学派的观点有相同之处。

27、“商鞅虽死,而秦卒行其法”“秦妇人婴儿皆言商君之法”。这反映了商鞅变法影响深远。

28、秦始皇在战国官制的基础上建立了一套以皇权为中心的中央政权组织:三公九卿制。其中,丞相为百官之首,执掌群臣奏章,下达皇帝诏令,监察百官。

29、“汉承秦制”并非说明汉朝完全照搬秦朝的制度,而是基本上沿袭秦朝制度,并有所损益变化。

30、“罢黜百家,独尊儒术”中的“儒术”就是孔子的“儒学”。

三、材料解析题(31题10分,32题15分,共25分)

31.(10分) 阅读材料,完成下列要求。

材料一 在春秋战国时期,随着社会生产力的提高,西周的制度发展程度过低,无法更多的满足新兴地主阶级的发展需求,他们力求改变现状,试图获得更多的经济、政治、文化地位,呼唤建立新的社会,从而推动了百家争鸣的产生和发展。

——据李静、萧红恩《百家争鸣与文艺复兴的历史比较》

材料二 伴随着春秋战国时期的政治和经济大变动,王官之学的退场,私学的兴起,最终造就了诸子百家争鸣的兴盛局面。

——袁行霈、严文明等编《中华文明史》

根据材料一、二并结合所学知识,概括百家争鸣产生的历史背景。(6分)

(2)结合所学知识,指出“百家争鸣”在历史上重大意义。(4分)

32.(15分) 阅读材料,回答问题。

材料一 昔武王克商,光有天下。其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十人,皆举亲也。

——《左传》

材料二 县大约于春秋中叶在楚国产生,当时楚灭掉其北部若干小国,将其改置为县,设县尹、县公进行统治。县尹、县公虽用贵族担任,但却非世袭之职,国君可随时对其任免调遣。

——张帆《中国古代简史》

材料三 这是一种前所未有的中央集权化体制,也是秦始皇最具历史意义的创制……?中央集权的帝国体制取代地方分权的封建体制,其历史意义无论如何估价,都不嫌过分。以后中华帝国历史上虽然出现过封建体制的反动——逆潮流而动,但都没有好下场。

——樊树志《国史概要》

(1)指出材料一反映的政治制度及其实施的目的。(4分)

(2)与材料一相比,材料二反映的政治制度在用人方式方面发生了什么变化?(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出秦始皇“取代地方分权的封建体制”的具体措施,并举一例说明秦以后“封建体制的反动”都“没有好下场”。(7分)

高一级第一次阶段考历史试题答案

一、单选题(每小题3分,共60分)

1.B 【解析】从图中“石斧”“骨耜”可以看出是磨制的工具,因此可以推断处于新石器时代,B项正确。

2. C 【解析】河姆渡文化位于长江下游,河姆渡文化的居民种植水稻,并掌握了养蚕缫丝技术,故选C项;仰韶文化是黄河中游地区的一种新石器时代文化,农业生产以种植粟类作物为主,排除A项;大汶口文化也处于黄河流域,主要种植的是粟,排除B项;龙山文化源自大汶口文化,分布于黄河中下游,农作物也是以粟为主,排除D项。

3. B 【解析】根据“夏传子”可知是禹传位给启,根据“家天下”可知开启了世袭制,故选B项;禅让制是“公天下”,排除A项;分封制在周代,与材料中夏朝不符,排除C项;礼乐制在周代,与材料中夏朝不符,排除D项。

4. A 【解析】图片为西周时期分封制下诸侯国的分布,其中分封的诸侯国主体是姬姓的家族,体现出以血缘关系为纽带形成国家政治结构,故选A项;嫡长子继承制是宗法制的核心,材料体现的是分封制,排除B项;图片中体现出分封的对象还有功臣和先代的贵族,排除C项;图片主要体现的是诸侯国分布,不能看出社会等级的森严,排除D项。

5. C 【解析】“华夏”是一种文化、政治实体,随着各族的逐渐融合,逐渐形成了华夏认同的观念,故选C项;“华夏”是一种文化、政治实体,与经济无关,排除A项;战国时期周边各族亦属于中华,不能算作外国,排除B项;中原之外各地方都有少数民族,并没有统一的迁移方向,排除D项。

6. D 【解析】依据材料可知,商王求丰年和降雨的“卜辞”不是向最高神—“帝”请求,而是“托祖先转达”,说明祖先在人们心目中的位置重要,反映了崇拜祖先的宗法观念已经形成。因此D选项正确。A选项错误,依据材料可知,“帝”是商王心中的最高神,祖先地位并未高于神;B、C选项错误,材料强调的是血缘宗法观念,不是占卜决策国家大事,也不是王权的神秘色彩。故正确答案为D选项。

7. A 【解析】礼、乐两者相辅相成,材料中“礼讲究差异,乐则讲究和同”表明以“礼”来严格区别等级秩序,同时又以“乐”来凝聚“礼”的等级秩序,以稳定统治,故选A项;B项与材料中“使君臣之间、父子之间显得‘和合’,增加凝聚力、亲和力”不符,排除B项;“增加凝聚力、亲和力”是家国总体层面而非个体的情绪,排除C项;“君臣之间”是国家政治层面,不仅仅是家族亲情,排除D项。

8. B【解析】材料侧重体现的是孔子和孟子的社会责任感,并未涉及到社会转型,也未体现孔孟不受重用的愤懑之情,故AD错误。材料中孔子的大意是如果有人用我治理国家一年便可以搞出个样子,三年就一定会有成效。孟子大意是平治天下这样的大任,如今这世上除了我,还能有谁?这体现出作者的胸怀大志一心想要平治天下的伟大抱负,故选B。重构礼乐纲常是董仲舒提出的,为汉武帝所采用,故C错误。

【点睛】

材料式选择题要把握住材料的中心,对材料的理解要注意几个原则:一是全面性,不要断章取义,也不能以偏代全,二是准确性,不要曲解材料的原意,对选项的理解要注意是否符合史实;是否与材料相关;是否体现材料的中心。

9. C【解析】据材料“甚畏有司”“其百吏肃然,莫不恭俭敦敬,忠信而不楛(奸邪)”“不比周,不朋党”“听决百事不留,恬然如无治者”,可知商鞅变法后的秦国百姓质朴、百吏肃然、士大夫清明,说明商鞅变法重视运用法律治理国家,加强了对百姓、百吏和士大夫的控制,故选C项;秦国崇尚法家思想,儒家的仁义礼制不受重视,排除A项;材料只提到效果很好,“如无治者”,并不是道家的无为而治,排除B项;君主专制制度确立于秦统一后,排除D项。

10. C 【解析】材料信息体现出战国时期诸子各家思想相互融合的现象,这折射出战国时期政治经济社会大变革、由分裂走向统一的趋势,故C项正确;A项不符合材料各家思想相互融合的信息,故错误;各家之间相互学习,互相融合,但不是思潮趋一,故B项错误;D项是春秋时期的特征,故错误。

11. A 【解析】从材料中“更加彻底地实施郡县制,才使得……一系列政策措施得以 在全国贯彻落实”可见郡县制实施有利于巩固国家统一,故A项正确;地方设臵郡县的做法在春秋战国时期已经存在,并非秦朝最先推行,故B项错误;从材料信息来看,“秦始皇统一中国后,在更加广阔的国土上更加彻底地实施郡县制”,并非认为国家统 一是郡县制实施的前提,故C 项错误;秦朝之前已经存在郡县,故D 项错误。

12. B 【解析】据图中王朝中枢结构示意图,可知为中外朝制度,汉武帝时创建设立,故选B项;秦朝中枢机构为三公九卿指,排除A项;唐朝前期中枢机构为三省六部制,排除C项;北宋时期中枢机构为二府三司体制,排除D项。

13. B 【解析】据材料“欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力,力少则易使以义,国小则亡邪心”并结合所学可知,贾谊主张实行“推恩令”,规定诸侯王死后,嫡长子继承王位,其余子弟分割部分土地为列侯,列侯归所在郡管辖。结果,王国越分越小,诸侯实力不断被削弱,中央集权得到加强,B正确;察举制是自下而上的选官制度,A错误;郡县制是中央垂直管理地方的行政制度,C错误;封国制是汉初实行的与郡县制并行的制度,贾谊的主张是为了解决封国的弊端,而非提出实行封国制,D错误。

【点睛】

“推恩令”及作用:规定诸侯王死后,嫡长子继承王位,其余子弟分割部分土地为列侯,列侯归所在郡管辖。结果,王国越分越小,诸侯实力不断被削弱,中央集权得到加强。

14. B 【解析】材料商鞅变法时期实行“分异令”,此举目的是分家立户,鼓励发展小农经济,其中一家一户的个体生产的土地性质属于农民土地所有制,这种做法也间接的促进了土地私有制的发展,故选B项;分户独立经营与人口增长没有直接关系,排除A项;材料的目的是发展小农经济,促进社会局面的稳定不符合材料主旨,排除C项;材料是促进土地私有制的发展,不是阻碍其发展,排除D项。

15. D

C

B 【解析】 秦始皇采取焚书坑儒的强制办法控制人们的思想,汉武帝则采取“罢黜百家,独尊儒术”的引导办法,两者手段虽异,但是目的都是控制人们的思想,B项正确。

18. B

19. A 【解析】秦汉统治者都进行思想控制,虽然可以形成统一的文化,但对文化的发展有阻碍作用,所以明显看出C项错误。然而,思想文化的发展进程是无法阻挡的,因为随着经济的发展,社会要随之进步,科学技术和思想也必然要发展。其余选项不同程度地符合题意,但是B.D两项都只是从一个侧面反映问题,并不能完全起决定作用。故选A项

20.B 【解析】 解答本题注意现象与本质的区别。从现象来看,题中信息反映的是政府对粮食买卖征收重税;从本质上来看,反映出当时政府实行的是抑商的经济政策。

二、判断题(正确的选“A”,错误的选“B”,每小题1.5分,共15分)。

21.【答案】B

22.【答案】A

23.【答案】B

24.【答案】B

25.【答案】A

26.【答案】A 墨家提倡节俭,反对奢侈浪费,与提倡“节约用纸”的主张有相同之处,故说法正确。

27.【答案】A

28.【答案】B 秦始皇在战国官制的基础上建立了一套以皇权为中心的中央政权组织——三公九卿制。其中,御史大夫为副丞相,执掌群臣奏章,下达皇帝诏令,监察百官,故说法错误。

29.【答案】A

30.【答案】B

三、材料阅读(31题10分,32题15分,共25分)

31.【考点】⒉百家争鸣

【解析】(1)据材料一“社会生产力提高”可知社会生产力发展;据材料一“新兴地主阶级的发展需求,力图改变现状”可知新兴地主阶级的崛起;据材料二“王官之学的退场,私学的兴起”可知周王室衰微、私学兴起、士人阶层崛起。

(2)结合所学知识思考百家争鸣对后世历史的影响可以知道,在百家争鸣中,儒家、道家、法家都在一定程度上思考了当时的社会,解放了思想,是第一次思想解放运动,并且为后世提供宝贵的思想财富。

【答案】(1)周王室衰微,诸侯纷争;社会生产力发展;新兴地主阶级要求建立新的社会;私学的兴起;士人阶层的崛起等。(答出3点即可,6分)

(2)是中国历史上第一次思想解放运动;成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。(4分)

32.【考点】⑴分封制;第3课 秦统一多民族封建国家的建立;⑶郡县制

【解析】(1)第一小问制度,据材料一“昔武王克商,光有天下。其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十人,皆举亲也”结合所学可知该制度是分封制。第二小问目的,结合所学从维护统治的角度分析。

(2)据材料二“但却非世袭之职,国君可随时对其任免调遣”可知从世袭到国君任免。

(3)第一小问措施,据材料三“中央集权的帝国体制取代地方分权的封建体制”结合所学可知废除分封制,在全国范围内设立郡县制。第二小问举例,需要结合汉朝初年实行郡国并行制进行分析,突出分封诸侯威胁中央集权,最终导致七国之乱。

【答案】(1)制度:分封制。目的:巩固西周的统治。(4分)

(2)从世袭到国君任免。 (4分)

(3)措施:废除分封制,在全国范围内设立郡县制。举例:西汉初年,地方行政制度采取郡县与分封并行制,分封了一批同姓诸侯王,这给汉王朝的统治和稳定埋下了隐患(或“导致了七国叛乱”)。 (7分)

(说明:学生若能答出其他事例,只要与史实相符,说明恰当,亦可得分)

揭阳第三中学2020—2021学年度第一学期

高一级第一次阶段考历史试题

考试范围:第一单元;考试时间:75分钟;命题人:

单选题(每小题3分,共60分)

1.如图的考古发现,为距今六七千年我国原始居民使用的生产工具。从生产力发展的水平来看,此类工具的出现和使用佐证他们生活在( )

A.旧石器时代 B.新石器时代

C.青铜时代 D.铁器时代

2.居民种植水稻并且掌握了养蚕缫丝技术,出现在( )

A.仰韶文化时期????????????????????????????????????????B.大汶口文化时期

C.河姆渡文化时期????????????????????????????????????D.龙山文化时期

3.《三字经》在中国古代经典当中,是最浅显易懂的读本之一。其中“夏传子,家天下”这句话反映的是( )

A.禅让制????????????????B.世袭制?????????????????C.分封制????????????????D.礼乐制

4.如图反映西周分封制的特点是( )?

A.以血缘关系为纽带形成国家政治结构 B.嫡长子继承制

C.西周分封诸侯的对象是同姓亲族???????? D.社会等级森严

5.春秋时期,中原地区因社会发展较先进而自称为“华夏”,进入战国之后,周边各族也逐渐融入华夏族。这一过程反映了( )

A.生产力水平不断进步????????????????????????????B.中外交流渐趋频繁

C.“华夏认同”观念逐渐形成??????????????????D.少数民族南迁

6.从甲骨文中我们可以看到很多商王求丰年和降雨的卜辞,但奇怪的是他们不是直接向他们心目中的最高神——“帝”请求,而是托祖先转达。据此我们可以判定商代

A.祖先的地位高于神 B.国家大事完全通过占卜来决定

C.王权具有神秘色彩 D.崇拜祖先的宗法观念已经形成

7.周代礼乐制度中,“礼”讲究差异,“乐”则讲究和同。“乐”的功能就是使君臣之间、父子之间显得“和合”,增加凝聚力、亲和力。这反映出周代“乐”的主要目的是( )

A.稳定统治秩序????B.体现贵贱有序?????C.调节人们情绪????D.凝聚家族亲情

8.孔子曰:“苟有用我者,期月而已可也,三年有成.”孟子曰:“如欲乎治天下,当今之世,舍我其谁?”这反映当时的儒者

A.适应社会转型之努力 B.经世济民的担当精神

C.重构礼乐纲常的愿望 D.不受重用的愤懑之情

9.荀子曾亲历秦国并记载说,秦国百姓质朴,“甚畏有司”,“其百吏肃然,莫不恭俭敦敬,忠信而不楛(奸邪)”,士大夫“不比周,不朋党”,朝廷“听决百事不留,恬然如无治者”。荀子的记述表明当时的秦国( )

A.倡导以仁义礼制治天下????????????????????????B.吸收了道家治国思想

C.重视运用法律治理国家????????????????????????D.确立了君主专制制度

10.战国后期,诸子思潮激荡,交互影响。例如墨者习儒者之学,老庄、申韩学术颇有互通之处……调和折衷之思潮逐渐成熟。吕氏春秋之编纂可视为先秦思潮发展的结局。这种思想局面折射出

A.思想复杂、流派林立 B.相互学习、思潮趋一

C.经济转型、走向统一 D.诸侯争霸、礼崩乐坏

11.有学者认为,秦始皇统一中国后,在更加广阔的国土上更加彻底地实施郡县制,才使得“车同轨、书同文、钱同币,行同伦、统一度量衡”等一系列政策措施得以在全国贯彻落实。这在一定程度上说明

A.郡县制有利于巩固国家统一

B.地方设郡县最先在秦朝推行

C.国家统一是郡县制实施的前提

D.秦始皇是设郡、县的首倡者

12.下面是中国古代某一时期中枢机构示意图。这种中枢结构始于( )

A.秦朝????????????????????B.西汉?????????????????????C.唐朝????????????????????D.北宋

13.《贾谊·治安策一》载:“欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力,力少则易使以义,国小则亡邪心”。这一主张后来发展为( )

A.察举制 B.推恩令 C.郡县制 D.封国制

14.商鞅变法提出:禁止父子及成年兄弟同居一室,即强制大家庭分家独立生活,这一主张( )

A.促进了人口的发展????????????????????????????????B.促进了土地私有制的发展

C.促进了社会局面的稳定????????????????????????D.阻碍了土地私有制的发展

15.秦朝的国家大事,一般先由丞相、御史大夫和诸卿进行朝议,最后由皇帝裁决。这一做法

A.使君权遭到了一定程度弱化 B.说明政治民主的观念开始萌发

C.使中央强化了对地方的控制 D.有利于减少专制决策失误

16.秦朝的九卿中,奉常掌宗庙礼仪,郎中令掌宫殿警卫,少府管皇帝的生活供应,宗正管皇帝家族和亲戚等。这表明当时

A.权责分明 B.唯才是用 C.家国一体 D.官员繁多

17. 历史学家顾颉刚说:“秦始皇的统一思想是不要人民读书,他的手段是刑罚的制裁;汉武帝的统一思想是要人民只读一种书,他的手段是利禄的引诱。”但两种手段的相似之处是( )

A.历史背景 B.最终目的 C.指导思想 D.实施效果

18. 钱穆《中国历代政治得失》:“只要家庭里有一人做到两千石的官,他当一郡太守,便有权察举。他若连做了几郡的太守,他便是足迹满天下,各地方经过他察举的,便是他的门生故吏。”这种情况应该发生在

A.秦朝 B.汉朝 C.西周 D.商朝

19.秦汉文化气势恢弘,居世界先进行列,之所以能取得巨大成果,最主要的原因是( )

A.国力强盛,经济发达????????????????????????????B.吸取了各族的优秀文化

C.国家政府高度重视????????????????????????????????D.先秦文化基础雄厚

20.《九章算术》中的《均输章》第27题:“今有人持米出三关,外关三而取一,中关五而取一,内关七而取一,余米五斗。问本持米几何?”答曰:“十斗九升八分之三。”该材料反映的实质问题是( )

A.政府管制粮食买卖 B.政府实行抑商政策

C.政府对市严格管理 D.汉代关税的数额非常高

二、判断题(正确的选“A”,错误的选“B”,每小题1.5分,共15分)。

21、“黄帝命仓颉为左史,制字,使天下义理必归文字。”这里的“字”即甲骨文。

22、尧舜禹时代以民主推选的禅让制来选举部落联盟首领。

23、史书记载:周公辅佐成王,“七十一国,姬姓(王族)独居五十三人”。材料反映的西周政治制度是宗法制。

24、春秋战国时期,社会动荡,各个领域都发生了急剧的变革,其中最深刻的变革来自政治领域。

25、齐桓公是春秋五霸之一,其称霸的主要标志是葵丘会盟。

26、在学校整治环境的运动中,提倡“节约用纸”的主张与墨家学派的观点有相同之处。

27、“商鞅虽死,而秦卒行其法”“秦妇人婴儿皆言商君之法”。这反映了商鞅变法影响深远。

28、秦始皇在战国官制的基础上建立了一套以皇权为中心的中央政权组织:三公九卿制。其中,丞相为百官之首,执掌群臣奏章,下达皇帝诏令,监察百官。

29、“汉承秦制”并非说明汉朝完全照搬秦朝的制度,而是基本上沿袭秦朝制度,并有所损益变化。

30、“罢黜百家,独尊儒术”中的“儒术”就是孔子的“儒学”。

三、材料解析题(31题10分,32题15分,共25分)

31.(10分) 阅读材料,完成下列要求。

材料一 在春秋战国时期,随着社会生产力的提高,西周的制度发展程度过低,无法更多的满足新兴地主阶级的发展需求,他们力求改变现状,试图获得更多的经济、政治、文化地位,呼唤建立新的社会,从而推动了百家争鸣的产生和发展。

——据李静、萧红恩《百家争鸣与文艺复兴的历史比较》

材料二 伴随着春秋战国时期的政治和经济大变动,王官之学的退场,私学的兴起,最终造就了诸子百家争鸣的兴盛局面。

——袁行霈、严文明等编《中华文明史》

根据材料一、二并结合所学知识,概括百家争鸣产生的历史背景。(6分)

(2)结合所学知识,指出“百家争鸣”在历史上重大意义。(4分)

32.(15分) 阅读材料,回答问题。

材料一 昔武王克商,光有天下。其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十人,皆举亲也。

——《左传》

材料二 县大约于春秋中叶在楚国产生,当时楚灭掉其北部若干小国,将其改置为县,设县尹、县公进行统治。县尹、县公虽用贵族担任,但却非世袭之职,国君可随时对其任免调遣。

——张帆《中国古代简史》

材料三 这是一种前所未有的中央集权化体制,也是秦始皇最具历史意义的创制……?中央集权的帝国体制取代地方分权的封建体制,其历史意义无论如何估价,都不嫌过分。以后中华帝国历史上虽然出现过封建体制的反动——逆潮流而动,但都没有好下场。

——樊树志《国史概要》

(1)指出材料一反映的政治制度及其实施的目的。(4分)

(2)与材料一相比,材料二反映的政治制度在用人方式方面发生了什么变化?(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出秦始皇“取代地方分权的封建体制”的具体措施,并举一例说明秦以后“封建体制的反动”都“没有好下场”。(7分)

高一级第一次阶段考历史试题答案

一、单选题(每小题3分,共60分)

1.B 【解析】从图中“石斧”“骨耜”可以看出是磨制的工具,因此可以推断处于新石器时代,B项正确。

2. C 【解析】河姆渡文化位于长江下游,河姆渡文化的居民种植水稻,并掌握了养蚕缫丝技术,故选C项;仰韶文化是黄河中游地区的一种新石器时代文化,农业生产以种植粟类作物为主,排除A项;大汶口文化也处于黄河流域,主要种植的是粟,排除B项;龙山文化源自大汶口文化,分布于黄河中下游,农作物也是以粟为主,排除D项。

3. B 【解析】根据“夏传子”可知是禹传位给启,根据“家天下”可知开启了世袭制,故选B项;禅让制是“公天下”,排除A项;分封制在周代,与材料中夏朝不符,排除C项;礼乐制在周代,与材料中夏朝不符,排除D项。

4. A 【解析】图片为西周时期分封制下诸侯国的分布,其中分封的诸侯国主体是姬姓的家族,体现出以血缘关系为纽带形成国家政治结构,故选A项;嫡长子继承制是宗法制的核心,材料体现的是分封制,排除B项;图片中体现出分封的对象还有功臣和先代的贵族,排除C项;图片主要体现的是诸侯国分布,不能看出社会等级的森严,排除D项。

5. C 【解析】“华夏”是一种文化、政治实体,随着各族的逐渐融合,逐渐形成了华夏认同的观念,故选C项;“华夏”是一种文化、政治实体,与经济无关,排除A项;战国时期周边各族亦属于中华,不能算作外国,排除B项;中原之外各地方都有少数民族,并没有统一的迁移方向,排除D项。

6. D 【解析】依据材料可知,商王求丰年和降雨的“卜辞”不是向最高神—“帝”请求,而是“托祖先转达”,说明祖先在人们心目中的位置重要,反映了崇拜祖先的宗法观念已经形成。因此D选项正确。A选项错误,依据材料可知,“帝”是商王心中的最高神,祖先地位并未高于神;B、C选项错误,材料强调的是血缘宗法观念,不是占卜决策国家大事,也不是王权的神秘色彩。故正确答案为D选项。

7. A 【解析】礼、乐两者相辅相成,材料中“礼讲究差异,乐则讲究和同”表明以“礼”来严格区别等级秩序,同时又以“乐”来凝聚“礼”的等级秩序,以稳定统治,故选A项;B项与材料中“使君臣之间、父子之间显得‘和合’,增加凝聚力、亲和力”不符,排除B项;“增加凝聚力、亲和力”是家国总体层面而非个体的情绪,排除C项;“君臣之间”是国家政治层面,不仅仅是家族亲情,排除D项。

8. B【解析】材料侧重体现的是孔子和孟子的社会责任感,并未涉及到社会转型,也未体现孔孟不受重用的愤懑之情,故AD错误。材料中孔子的大意是如果有人用我治理国家一年便可以搞出个样子,三年就一定会有成效。孟子大意是平治天下这样的大任,如今这世上除了我,还能有谁?这体现出作者的胸怀大志一心想要平治天下的伟大抱负,故选B。重构礼乐纲常是董仲舒提出的,为汉武帝所采用,故C错误。

【点睛】

材料式选择题要把握住材料的中心,对材料的理解要注意几个原则:一是全面性,不要断章取义,也不能以偏代全,二是准确性,不要曲解材料的原意,对选项的理解要注意是否符合史实;是否与材料相关;是否体现材料的中心。

9. C【解析】据材料“甚畏有司”“其百吏肃然,莫不恭俭敦敬,忠信而不楛(奸邪)”“不比周,不朋党”“听决百事不留,恬然如无治者”,可知商鞅变法后的秦国百姓质朴、百吏肃然、士大夫清明,说明商鞅变法重视运用法律治理国家,加强了对百姓、百吏和士大夫的控制,故选C项;秦国崇尚法家思想,儒家的仁义礼制不受重视,排除A项;材料只提到效果很好,“如无治者”,并不是道家的无为而治,排除B项;君主专制制度确立于秦统一后,排除D项。

10. C 【解析】材料信息体现出战国时期诸子各家思想相互融合的现象,这折射出战国时期政治经济社会大变革、由分裂走向统一的趋势,故C项正确;A项不符合材料各家思想相互融合的信息,故错误;各家之间相互学习,互相融合,但不是思潮趋一,故B项错误;D项是春秋时期的特征,故错误。

11. A 【解析】从材料中“更加彻底地实施郡县制,才使得……一系列政策措施得以 在全国贯彻落实”可见郡县制实施有利于巩固国家统一,故A项正确;地方设臵郡县的做法在春秋战国时期已经存在,并非秦朝最先推行,故B项错误;从材料信息来看,“秦始皇统一中国后,在更加广阔的国土上更加彻底地实施郡县制”,并非认为国家统 一是郡县制实施的前提,故C 项错误;秦朝之前已经存在郡县,故D 项错误。

12. B 【解析】据图中王朝中枢结构示意图,可知为中外朝制度,汉武帝时创建设立,故选B项;秦朝中枢机构为三公九卿指,排除A项;唐朝前期中枢机构为三省六部制,排除C项;北宋时期中枢机构为二府三司体制,排除D项。

13. B 【解析】据材料“欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力,力少则易使以义,国小则亡邪心”并结合所学可知,贾谊主张实行“推恩令”,规定诸侯王死后,嫡长子继承王位,其余子弟分割部分土地为列侯,列侯归所在郡管辖。结果,王国越分越小,诸侯实力不断被削弱,中央集权得到加强,B正确;察举制是自下而上的选官制度,A错误;郡县制是中央垂直管理地方的行政制度,C错误;封国制是汉初实行的与郡县制并行的制度,贾谊的主张是为了解决封国的弊端,而非提出实行封国制,D错误。

【点睛】

“推恩令”及作用:规定诸侯王死后,嫡长子继承王位,其余子弟分割部分土地为列侯,列侯归所在郡管辖。结果,王国越分越小,诸侯实力不断被削弱,中央集权得到加强。

14. B 【解析】材料商鞅变法时期实行“分异令”,此举目的是分家立户,鼓励发展小农经济,其中一家一户的个体生产的土地性质属于农民土地所有制,这种做法也间接的促进了土地私有制的发展,故选B项;分户独立经营与人口增长没有直接关系,排除A项;材料的目的是发展小农经济,促进社会局面的稳定不符合材料主旨,排除C项;材料是促进土地私有制的发展,不是阻碍其发展,排除D项。

15. D

C

B 【解析】 秦始皇采取焚书坑儒的强制办法控制人们的思想,汉武帝则采取“罢黜百家,独尊儒术”的引导办法,两者手段虽异,但是目的都是控制人们的思想,B项正确。

18. B

19. A 【解析】秦汉统治者都进行思想控制,虽然可以形成统一的文化,但对文化的发展有阻碍作用,所以明显看出C项错误。然而,思想文化的发展进程是无法阻挡的,因为随着经济的发展,社会要随之进步,科学技术和思想也必然要发展。其余选项不同程度地符合题意,但是B.D两项都只是从一个侧面反映问题,并不能完全起决定作用。故选A项

20.B 【解析】 解答本题注意现象与本质的区别。从现象来看,题中信息反映的是政府对粮食买卖征收重税;从本质上来看,反映出当时政府实行的是抑商的经济政策。

二、判断题(正确的选“A”,错误的选“B”,每小题1.5分,共15分)。

21.【答案】B

22.【答案】A

23.【答案】B

24.【答案】B

25.【答案】A

26.【答案】A 墨家提倡节俭,反对奢侈浪费,与提倡“节约用纸”的主张有相同之处,故说法正确。

27.【答案】A

28.【答案】B 秦始皇在战国官制的基础上建立了一套以皇权为中心的中央政权组织——三公九卿制。其中,御史大夫为副丞相,执掌群臣奏章,下达皇帝诏令,监察百官,故说法错误。

29.【答案】A

30.【答案】B

三、材料阅读(31题10分,32题15分,共25分)

31.【考点】⒉百家争鸣

【解析】(1)据材料一“社会生产力提高”可知社会生产力发展;据材料一“新兴地主阶级的发展需求,力图改变现状”可知新兴地主阶级的崛起;据材料二“王官之学的退场,私学的兴起”可知周王室衰微、私学兴起、士人阶层崛起。

(2)结合所学知识思考百家争鸣对后世历史的影响可以知道,在百家争鸣中,儒家、道家、法家都在一定程度上思考了当时的社会,解放了思想,是第一次思想解放运动,并且为后世提供宝贵的思想财富。

【答案】(1)周王室衰微,诸侯纷争;社会生产力发展;新兴地主阶级要求建立新的社会;私学的兴起;士人阶层的崛起等。(答出3点即可,6分)

(2)是中国历史上第一次思想解放运动;成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。(4分)

32.【考点】⑴分封制;第3课 秦统一多民族封建国家的建立;⑶郡县制

【解析】(1)第一小问制度,据材料一“昔武王克商,光有天下。其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十人,皆举亲也”结合所学可知该制度是分封制。第二小问目的,结合所学从维护统治的角度分析。

(2)据材料二“但却非世袭之职,国君可随时对其任免调遣”可知从世袭到国君任免。

(3)第一小问措施,据材料三“中央集权的帝国体制取代地方分权的封建体制”结合所学可知废除分封制,在全国范围内设立郡县制。第二小问举例,需要结合汉朝初年实行郡国并行制进行分析,突出分封诸侯威胁中央集权,最终导致七国之乱。

【答案】(1)制度:分封制。目的:巩固西周的统治。(4分)

(2)从世袭到国君任免。 (4分)

(3)措施:废除分封制,在全国范围内设立郡县制。举例:西汉初年,地方行政制度采取郡县与分封并行制,分封了一批同姓诸侯王,这给汉王朝的统治和稳定埋下了隐患(或“导致了七国叛乱”)。 (7分)

(说明:学生若能答出其他事例,只要与史实相符,说明恰当,亦可得分)

同课章节目录