优化方案 语文:3.自读 读《伊索寓言》 课件(鲁人版必修五,共80张ppt)

文档属性

| 名称 | 优化方案 语文:3.自读 读《伊索寓言》 课件(鲁人版必修五,共80张ppt) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-10-08 07:56:48 | ||

图片预览

文档简介

(共80张PPT)

标题品韵

《读〈伊索寓言〉》是一篇很随意的眉批似的读后感,而不是严格意义上的文学性的读后感。以此可以窥见作者“一点原由,随意点染”的风格。

作者剪影

钱钟书,现代文学研究家、作家。字默存,号槐聚,曾用笔名中书君。1910年11月21日生。江苏无锡人。

钱钟书是古文家钱基博的长子,自幼受到传统经史方面的教育。1929年考入清华大学外国语文系,又广泛接受世界各国的文化学术成果。1933年大学毕业。1935年和作家、翻译家杨绛结婚。同年考取了英国退回庚子赔款留学名额,在牛津大学英国语文系攻读两年,又到法国巴黎大学进修法国文学一年,于1938年归国。先后担任过西南联大外文系教授、湖南兰田师范学院英语系系主任、上海暨南大学外语系教授、中央图书馆英文总纂、清华大学外文系教授等。1953年起,任文学研究所(原属北京大学,后属中国科学院哲学社会科学学部,现属中国社会科学院)研究员;1982年起任中国社会科学院副院长。

钱钟书深入研读中国的史学、哲学、文学经典,同时不曾间断过对西方新旧文学、哲学、心理学等的阅览和研究。《谈艺录》(1948)在沟通中西、广征博引的基础上,包含着对中西诗论中貌异实同的诗心的精微辨析、比较和阐发。它不仅是中国最早的丰富而详赡的中西比较诗论,而且提出了许多前人不曾提出过的问题。以中国古文论而言,有关佛学对中国诗文论的广泛影响的研究,《谈艺录》可以说是首创。以西方文学理论而言,有较大影响的俄国形式主义文学理论家许克洛夫斯基,以及丹麦哲学家克尔恺郭特、法国诗人瓦勒利等的理论,在《谈艺录》中,也是首次被运用于中国古文论的研究;对克罗齐直觉说的批评,也是该书最早提出的。《谈艺录》出版后,

作者颇感有“言之成理而未彻,持之有故而未周”(《谈艺录》引言)之处。1984年中华书局再版时,除对原书稍作删润作为上编外,又将近年补订的与原书规模相当的部分作为下编。后者不仅于中国古文论中的精华多所钩稽、辨析和阐发,而且对于西方文论,特别是西方当代兴起的新学科、新理论(包括诗禅说、结构主义、拆散或译解体结构主义,以至接受美学等等),也有进一步的、丰富而精审的联类、辨析和比较。他的另一部学术著作《管锥篇》(1979),富有辨伪和辩证精神,对《诗经》《易经》《老子》《左传》《史记》《楚辞》《太平广记》《全上古三代秦汉三国六朝文》等古籍,不仅突破了许多人文学科的领域,不株守陈见地作了许多新的考释,而且披沙

拣金、钩玄提要、刊谬钩沉、辨析毫芒、熔古铸今,做了许多富有创见的赓扬;并将中西文化和文学做了许多有意义的比较和研究。融广博的知识和精卓的见解于一体。这是他的所有学术著作的一个共同的特点。《宋诗选注》(1958)提出了新的选诗原则,在注释上既保持了传统选本的一些基本特色,又突破了传统选本止于注解、疏证的局限,对诗歌创作中的许多问题,贯通中西,做了精见迭出的阐发,对随后的选本产生了一定的影响。

钱钟书的学术著作除上述几种外,尚有《十六、十七、十八世纪英国文学里的中国》(1943年《北京图书馆刊》英文版)、《旧文四篇》(1979)、《也是集》(1984)等。他的许多著作在国内外学术界都享有很高的声誉。

钱钟书同时还著有散文集《写在人生边上》(1941),短篇小说《人·兽·鬼》(1946),长篇小说《围城》(1947)等。无论他的散文或小说,都具有机智隽永的特点。特别是他的讽刺性长篇小说《围城》,更能够显示他的独特的风格,才情横溢,妙喻连篇,刻画人物惟妙惟肖,具有独特的艺术特色。《围城》已被译成多种外文。

作品背景

钱钟书在清华读书时就立志“横扫清华图书馆”。当学生时,就被人们视为老师的“顾问”,他读书之多,中英文功底之雄厚,远远超出了他的同龄人。也有敢于质疑的精神,曾指出当时学术界颇有影响的周作人的《中国新文学源流》一书的瑕疵,震动文坛。(“他记忆精博,思力敏锐,辩才无碍”“他随时都在动脑筋,读书的时候是他思想最活跃的时候,所以每读完一书,其精神实质全被吸收……最难得的是好学不倦,不论处什么环境都手不释卷……他好比一个精神世界的美食家,什么品种的美味都要尝一尝。”——郑朝宗《怀旧》)

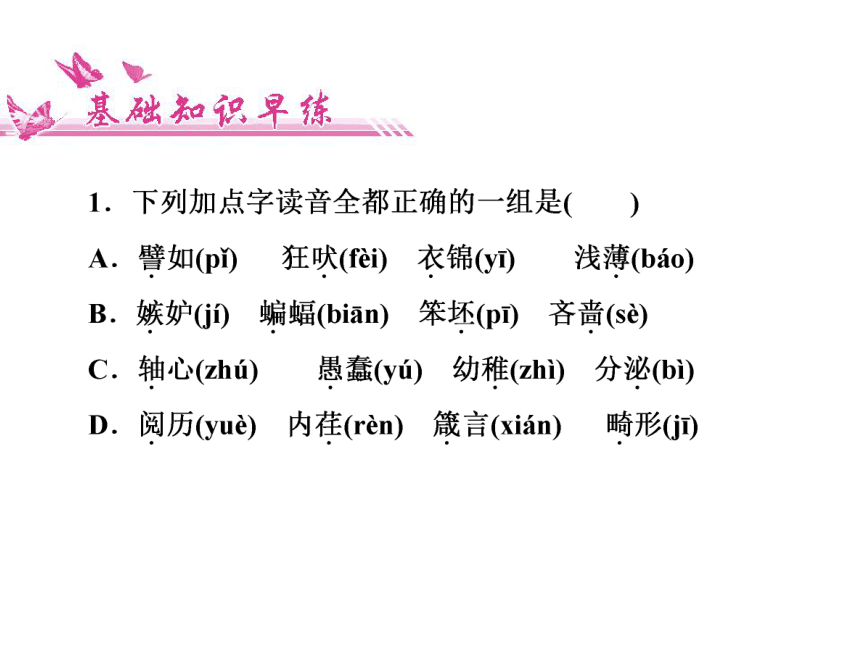

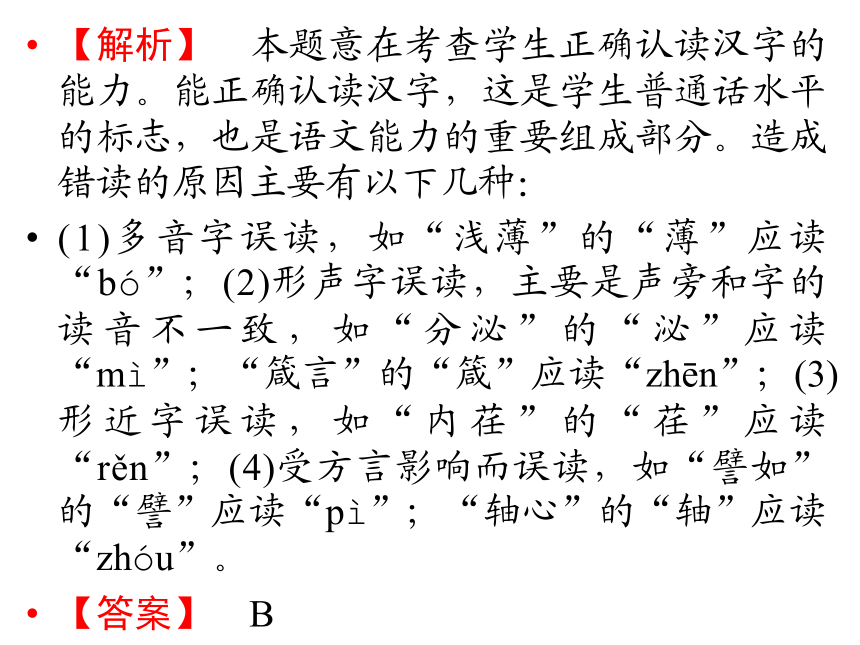

【解析】 本题意在考查学生正确认读汉字的能力。能正确认读汉字,这是学生普通话水平的标志,也是语文能力的重要组成部分。造成错读的原因主要有以下几种:

(1)多音字误读,如“浅薄”的“薄”应读“bó”;(2)形声字误读,主要是声旁和字的读音不一致,如“分泌”的“泌”应读“mì”;“箴言”的“箴”应读“zhēn”;(3)形近字误读,如“内荏”的“荏”应读“rěn”;(4)受方言影响而误读,如“譬如”的“譬”应读“pì”;“轴心”的“轴”应读“zhóu”。

【答案】 B

2.下列各项中有两个错别字的一组是( )

A.跋山涉水 世外桃园 缄口不言 崭露头角

B.卖弄风雅 衣锦还乡 招摇撞骗 曲尊下顾

C.声名狼籍 雍荣华贵 虚无缥缈 民不聊生

D.惟妙惟肖 出人投地 提纲挈领 无人问津

【解析】 本题意在考查对汉语字形的正确识记。中小学生写错别字多已是不争的事实。造成错别字的原因主要有以下几种:(1)因字形相似而误,如“声名狼籍”的“籍”应写作“藉”。(2)因字音相同或相近而误,如“世外桃园”的“园”应写作“源”;“雍荣华贵”的“荣”应写作“容”。(3)因误解词义而误,如“出人投地”的“投”应写作“头”。(4)因音近且形似而误,如“曲尊下顾”的“曲”应写作“屈”。

【答案】 C

3.下列有关文学常识的表述,错误的一项是( )

A.《读〈伊索寓言〉》选自钱钟书的第一本集子散文集《写在人生边上》。作者还有短篇小说《人·兽·鬼》,长篇小说《围城》。

B.伊索是古希腊寓言作家。善讲寓言故事讽刺权贵,终遭杀害。《伊索寓言》大部分是动物故事,反映了下层平民和奴隶的思想感情。

C.卢梭,法国启蒙思想家,哲学家,教育家,文学家。他在社会思想上主张“返回自然”,在文学艺术上强调“自然感情”。主要作品有长篇教育小说《爱弥儿》,自传《忏悔录》。

D.柏拉图,古希腊哲学家,西方客观唯心主义的始祖。著有文艺对话录四十篇,其中最著名的有《理想国》《会饮篇》等。他认为文艺的本质是模仿。

【解析】 本题意在考查对文学常识识记,高考试题对这方面能力的考查,一般侧重于“中学语文教材的表述”,有时也涉及课外。B、C、D三项都是课本内容涉及到的,但课本对它们注解不够详细。D项的“模仿说”是古希腊哲学家亚里士多德的观点。

【答案】 D

4.下列各句的修辞与其他三句不同的一项是( )

A.一到冬天,蚂蚁出来晒米粒;促织饿得半死,向蚂蚁借粮,蚂蚁说:“在夏天唱歌作乐的是你,到现在挨饿,活该!”

B.狐狸看到藤上一颗颗成熟的葡萄,用尽方法,弄不到嘴只好放弃,安慰自己说:“这葡萄也许是酸的,不吃也罢!”

C.从整个历史来看,古代相当于人类的小孩时期。

D.苍蝇坐在车轮的轴心上,嗡嗡地叫道:“车子的前进,都是我的力量。”

【解析】 本题考查对比喻、拟人两种修辞格的辨别能力。A、B、D三项都是拟人,只有C是比喻。

【答案】 C

【解析】 本题重点考查词义的理解。正确理解词义是恰当运用词语的前提条件。B组中“阅历”的“阅”应是“经历”的意思;“下野”的“野”指不当政的地位,与“朝”相对。

【答案】 B

6.下列句中加点词解释不正确的一项是( )

A.所以我们看了《伊索寓言》,也觉得有好多浅薄的见解,非加以纠正不可。(浅薄:轻薄,不淳朴)

B.天文学家仰面看星象,失足掉在井里,大叫“救命”。(失足:行走时不小心跌倒)

C.卢梭在《爱弥儿》里反对小孩子读寓言,认为有坏心术。(心术:心眼儿)

D.要是真这样,不就证明小孩子的居心本来欠好吗?(居心:心里的念头)

【解析】 本题考查结合语境理解词义的能力。汉语的表义功能非常发达,同一词语,所处的语境不同表示的意义也不相同。A组“浅薄”的意思是“缺乏学识修养”。

【答案】 A

7.下列各句在表达上没有语病的一句是( )

A.为了防止这类交通事故不再发生,我们加强了交通安全的教育和管理。

B.不管气候和地理环境都极端不利,登山队员仍然克服了困难,胜利攀登到顶峰。

C.该市有人不择手段仿造伪劣产品,应给以严厉打击。

D.马教授领导的科研组研制出能燃用各种劣质煤并具有节煤作用的劣质煤稳燃器,为节能作出了重大贡献。

【解析】 本题考查辨析并修改病句的能力。A句多用了否定词“不”,把意思说反了,应改成“为了防止这类交通事故再发生”;B项误用关联词语,两个分句间不是条件关系,而是转折关系,应将“不管”改为“尽管”;C项“仿造”与“伪劣产品”之间有重复,应将“仿造”改为“制造”。

【答案】 D

8.依次填入下面一段文字横线处的语句,与上下文衔接最恰当的一组是( )

紫荆树的叶子也非常有趣,就像它的本名羊蹄甲所显示的那样,__________________,每片叶子都毫无例外,是由腰子形的对称的两面合成的,________________,把它折拢起来,简直像是一只绿色的蝴蝶,________________。于是有人又给紫荆起了一个浑名,叫“朋友树”。

①简直就是羊蹄 ②仿佛羊蹄一般

③凹进去的是末端 ④末端凹了进去

⑤又像两个形影不离的好朋友 ⑥又像两个好朋友形影不离

A.①③⑤ B.②④⑥

C.①③⑥ D.②④⑤

【解析】 本题考查组合语言使之连贯的能力。①中的“简直”一词和上下句不能很好地衔接,④中的主语能和“每片叶子”保持一致,而⑤能很好地和后面的句子贯通。

【答案】 D

我读《伊索寓言》

《伊索寓言》是古希腊寓言中一颗灿烂的明珠,是一部警示人们的文学作品,对人们的为人处世产生很大影响,现在被列入了世界著名童话神话系列。

《伊索寓言》的主题是丰富多彩的,有的故事教育人们要正直,例如:《鹰和狐狸》《狐狸与樵夫》;有的故事教育提示人们不能骄傲、说谎话;有的故事告诉人们做事要量力而行,又如《狐狸和河》;有的故事启发人们要勤于思考问题。它的表现手法是非常多样的,故事脉络清晰、简单,故事情节生动而紧凑,语言精练、朴实、流畅,而且还有诗的韵味。

它的内容十分丰富,寓言里的角色基本上是拟人化的动物,它们被赋予了人的思想、性格和语言,并能像人一样地交流、思考。作者就是借助这些动物形象而生动地说出某种思想、道德意识或者生活体验。例如:我们非常熟悉的《狼和小羊》,狼和小羊都被拟人化了,它们可以像人一样说话,一样思考问题。狼为了名正言顺地吃掉小羊,一再而三地找借口来冤枉小羊——说小羊弄脏自己喝的水,说了自己的坏话等,当小羊一次次推翻它的诬陷后,它就不顾一切扑向小羊了。《伊索寓言》除了运用了拟人的修辞手法的特点外,还有一个显著的特点就是成功地运用了对比的修辞手法。在我们孩子时期,常常会听到的寓言故事少不了《农夫和蛇》。《农夫和蛇》就是通过农夫的善良与蛇的恶毒的对比;开始时农夫对蛇的怜悯与后来对蛇的憎厌的对比;非常深刻地突出了主题——对恶人即使仁至义尽,他们的本性也是不会改变的。

《伊索寓言》对儿童最大的功效,就是寓乐于教。世界寓言大师、法国诗人拉·封丹曾说过:“一个寓言,可以分作身体和灵魂两部分,所述说的故事,好比身体,所给予人的教训,好比灵魂。”可见,《伊索寓言》不仅仅适合儿童,也适合成人,它把要说明的某一个事理寓于一个虚构的短小故事中,让读者自己去体会、领悟,从中获得教益。

1.从标题看,文章是读后感,那么作者读后究竟对《伊索寓言》持什么态度?

________________________________________________________________________

【答案】 《伊索寓言》“是不宜做现代儿童读物的,它把纯朴的小孩教得愈简单了,愈幼稚了,以为人事里是非的分别、善恶的果报,也像在禽兽间一样公平清楚,长大了就处处碰壁上当”。

2.文章一、二、三段的作用?作者对人类的“进步”“现代文明”持什么态度?

________________________________________________________________________

【答案】 作用是通俗地解题:说明人们为什么喜欢读《伊索寓言》;持讽刺与否定的态度——越来越狡猾,越来越复杂,却自以为是“智慧”。

①蝙蝠的故事——可鄙的自高自大!(蝙蝠是冒充同类,而人,却总要找到比同类强的理由和资本,在任何场合都想傲视别人,自高自大)

②蚂蚁和促织的故事——可笑的是非定论!(故事中是扬蚂蚁贬促织,而人世间同样的事情该赞扬谁?世间的是非已不再那么可以简单判断)

③狗和它的影子的故事——可恨的无知狂吠。(在狗的身上看到了如狗一般狂吠乱叫,惹不得的无自知之明的人)

④天文家的故事——虚荣的自欺欺人!(不甘心下台下野下面子,寻找理由聊以自慰)

⑤乌鸦的故事——可悲的嫉妒心理。(自己没有优点,也不甘心认可别人。自己得不到的好处,也千方百计让别人得不到。谁比自己好就打击谁对付谁,以求遮丑遮羞)

⑥牛跟蛙的故事——可怜的自我陶醉。(“Q”劲十足,不思进取)

⑦老婆子和母鸡的故事——为富不仁!(越肥越富的人,越是不肯付出)

⑧狐狸和葡萄的故事——贪得无厌,不知满足;为保所得,狡猾诉苦。

⑨驴子跟狼的故事——伪善皆是。(打着伪善的幌子干尽坏事的大有人在)

3.试从多维度、多层面解读:生前养不活自己的大作家,到了死后偏有一大批人靠他生活。

________________________________________________________________________

【答案】 解读一:这句话写尽了大作家的悲哀。死后可以养活一大批人的大作家,生前却常常连自己也养活不了,真是可悲可叹又可哀,巴尔扎克、曹雪芹就是此例。

解读二:这句话写尽了人类社会的悲哀。伟大的人物,作为时代的先知先觉者,常常得不到同辈人的重视和尊重,只有在其死后,人们才能认识到其价值的重大,这似乎成了一种规律。这个规律就不能不使我们作如下推想:有多少伟大的人物由于忍受不了同辈人的嘲讽与鄙视,而举手投降,从此泯灭。这不是人类社会的悲哀吗?

4.试从多维度、多层面解读:真的,我们就是下去以后,眼睛还是向上看的。

________________________________________________________________________

【答案】 解读一:从全句看,作者揭示了人类社会中不少人“狗改不了吃屎”的劣根性。这些先生们下去的原因正在于“眼睛向上”,但栽了一个大跟头以后,并不悔改,跌下井去或跌下台去,忘不了的仍然是“眼睛向上”。

解读二:句中的“眼睛向上”,可理解为官场上,不少人眼睛只盯上级,察言观色,相机行事,以博取上级的欢心,目的正在于借机往上爬。

解读三:句中的“眼睛向上”,又可理解为在事业中那些“好高骛远”者,眼睛只盯远方,忘记了到达远方更需要脚下迈出坚实的步伐,所以,这样的人也大多以“下井”为结局。

解读四:句中的“眼睛向上”还可理解为在工作中那些“眼高手低”者的心态。在他的心中没有他不行的,一切人都不在他眼里,可是真的让他去实际操作,却很少能把工作做得扎实到位,所以,这样的人最后“下井”也在所难免。

5.试从多维度、多层面解读:假如他是一只很感满意的狐狸,这句话他对旁人说,因为诉苦经可以免得旁人来分甜头。

________________________________________________________________________

【答案】 解读一:这句话讽刺了“甜头”占有者的自私心理。“甜头”已经占定,为了防止别人的嫉妒,保证“甜头”不被瓜分,占有者最好的办法是向别人不停地倾诉占有“甜头”得不偿失的种种“苦头”,以求得别人心理上的平衡,终极目的还是为了永远占有甜头。

解读二:这句话讽刺了“甜头”占有者周围人的嫉妒心理。占有者占有甜头后,为何非要把原本的幸福感表现为痛苦感呢?原因在于他不这样做,就无法平衡周围人的嫉妒心理,周围人的嫉妒心理不消除,就无法保住自己的“甜头”,可见“诉苦经”,是被嫉妒心理逼出来的。

6.试从多维度、多层面解读:医生也是屠夫的一种。

________________________________________________________________________

【答案】 解读一:这句话是说医生要具有屠夫般残忍的心理。屠夫不是人人都能做的一种职业,从事这种职业的人必须有“狠”的心理,虽说不一定“杀人不眨眼”,至少宰杀动物是不需要眨眼的。医生也是如此,拿着针头或手术刀刺向或划向病人的肌肤时,没有点“不眨眼”的“狠”功夫是不行的,可见两种职业的从事者从心理特质上讲是有相通之处的。

解读二:讽刺了医生中那些技术欠佳者。俗话说“庸医杀人”,现实中因被医生误诊而丧命者并不鲜见,这种医生和屠夫没有区别。

解读三:讽刺了职业道德缺损者。医生中有屠夫,其他行业中也难免有屠夫存在。

一、(1~3)总写读《伊索寓言》的感受,用反语的方式讽刺现代人的所谓“进步”。

二、(4~12)以九个故事为例,一一纠正了那些浅薄的见解,剖析现代人在狡猾方面的各种表现。

这九个段落各段内部都是先简述故事,然后引申联想,从不同角度揭露现代人的阴暗面。第四段揭露出风头,第五段揭露假道学,第六段揭露不自知,第七段揭露往上爬,第八段揭露嫉妒,第九段揭露自欺,第十段揭露吝啬,第十一段揭露口是心非,第十二段揭露伪装害人。所有这些,可以一言以蔽之,狡猾。

三、(13)总结部分,也是解读全文主旨的关键所在。

◎词语释义

年辈:年龄和辈分。

发迹:指人变得有钱有势。

衣锦还乡:旧指做官以后,穿起锦绣的衣服,回到故乡向亲友夸耀。也说“衣锦荣归”。

下野:旧指执政的人被迫下台。

风雅:指诗文方面的才华。

笨坯(pī):(方言)蠢货。

练考题、验能力、轻巧夺冠

风华绝代钱钟书

一

对现代青年来说,钱钟书无疑是一个谜一般神秘而富于魅力的人物。

钱钟书的照相机式的记忆力,淹贯中西古今的博学,滔滔不绝的口才,浓郁的机趣与睿智,澹泊宁静毁誉不惊的人格,使得他极富传奇色彩,风靡海内外。

有外国记者如是说,“来到中国,有两个愿望:一是看看万里长城,二是见见钱钟书”。简直把他看做了中国文化的“奇迹”与象征。一些人不远万里,从港台、美国、法国、英国、意大利……来“朝圣”,然而,他却常常闭门谢客,避之唯恐不及。曾有一次,一位英国女士来到中国,给钱钟书打电话,想拜见他,钱钟书在电话中说:“假如你吃一个鸡蛋觉得不错,又何必要认识那下蛋的母鸡呢?”风趣若是。

他越是避客,便越是有人想见他。于是,他不是客客气气地辞谢,就是借故以病推托支开,甚至是毫不客气地拒绝。记者们偶尔采用“突然袭击”的办法直闯上门,他便立在门口,小谈片刻,时刻作出“送客”的姿态;或放进客人,又缄口不言,绝不谈自己,更不透露自己的生活、创作情况,常常弄得记者们狼狈不堪,空手而返,很难有什么收获。

他潜心读书研究,不好拜客访友,也讨厌、憎恨别人拜访,客来常以病谢,积函多不作复。因此,在人们心目中,他的形象便越加扑朔迷离,如云中之龙,见首不见尾,时露一鳞半爪,令人想像、神往。钱钟书非故作高深、故弄玄虚,大学者惜时如金,不藉口舌而扬名,不浪掷光阴于交游,此其一;甘于寂寞,不求闻达,此其二。胡思乱想是别人的事,于钱钟书却无关。

钱钟书就是钱钟书。

二

钱钟书,字默存,号槐聚,笔名中书君,1910年出生于无锡。1933年,清华大学外文系毕业;1935年至1938年在欧洲留学,获得文学学士学位;1941年出版了散文集《写在人生边上》;1946年出版短篇小说集《人·兽·鬼》;1947年出版了长篇小说《围城》;翌年出版《谈艺录》。解放前主要在几所高校教书。解放后至今,在中国社会科学院文学研究所从事文学研究。

当年他的“奇书”《围城》出版后虽然十分畅销,洛阳纸贵,但却颇有争议,毁誉不一。

他不愿趋时,不求闻达。因此,在国内,自解放之后至“文革”以前,他并不为人所熟知。而且可以说坐尽冷板凳,默默无闻。

1979年,他的煌煌巨著《管锥编》由中华书局出版,这部洋洋四大册的著作极大地震动了学术界。1980年,《围城》由人民文学出版社重印,更为畅销不衰,多次印刷,累计已达百万册,甚至屡屡被盗印。之后,《谈艺录》《七缀集》的出现,使钱钟书更加大放异彩。他虽未必“著作等身”,但所作却字字珠玑,为读者赏爱、叫绝。

于是,不少青年惊奇地“发现”了钱钟书,其惊喜程度不亚于哥伦布发现了新大陆。如果说《围城》使人们喜爱钱钟书的话,那么《谈艺录》《管锥编》则更使人们在他面前倾倒了。

三

人们惊呼,钱钟书是一个充满魅力的人物,是个天才!

他的确是一个天才。

钱钟书的天才首先表现在他具有过目不忘的记忆力。说起他的记忆力之惊人,在现代中国学者中,除了已去世多年的史学大师陈寅恪外,恐怕还没有第二人能和他相比。国外的学者说钱钟书具有“照相机式”的记忆力,一点也不夸张。在进入小学读书识字之前,钱钟书已读了《西游记》《水浒传》《三国演义》《聊斋志异》以及《七侠五义》《说唐》等古代小说。

钱钟书读书过目不忘,任人从书中随便抽出一段来考他,他都能不假思索、流畅无碍地背出来,连书中好汉所使兵器的斤两都背得出来。吴忠匡在《记钱钟书先生》一文中说,钱钟书在蓝田的国立师院任教时,图书馆的《四部丛刊》《四部备要》《丛书集成》《古今图书集成》等大部头丛书,他都浏览过,但见他看过的文集,仅明清别集就有千种之多,这些别集,不管是大家、名家,还是二、三流的小家,别人随便拿一部来考问他,十之八九他都能准确无误地复述其内容,有的甚至一字不差。别人不敢相信,屡次考他,他也竟屡试不爽。而且,他的记忆力似乎也并不随年龄的增长而衰减,几十年前读过的书,仍然如昨日刚看过一样记忆犹新。

1979年,将近七旬的钱钟书在美国访问,再次证实他的记忆奇才。费景汉说钱钟书把“耶鲁大学在场的老外都吓坏了”。夏志清说,钱在哥伦比亚大学的“表演”使得洋同事面面相觑。至于水晶的记述就更有意思了。他说“……谁知白之教授刚引到这里,钱先生立即像《红与黑》小说的男主角于连背诵拉丁文圣经一样,将下文‘不比寻常穿篱挖壁……’咿咿呀呀背诵了起来,这种惊人的记忆力,只能借用《围城》里形容孙柔嘉的句子,差可比拟听者的惊讶:‘惊奇的眼睛(此地应改成嘴巴)张得像吉沃吐画的O一样圆’。”

钱钟书另一个非凡之处是他的博学。他的学问的渊博在当代中国可谓首屈一指。夏志清称他为“当代第一博学鸿儒”,舒展称其为“文化昆仑”。钱钟书的古文造诣之高,当今恐怕无人企及。只要看一看《谈艺录》《管锥编》即令人叹为观止。从先秦到近代,经史子集靡不贯通,尤以集部为最精。他的文言文汪洋恣肆,仪态万方,不论散文骈文,诗词曲赋,还是小说戏曲,俚语谣谚,他全能招之即来,奔凑笔端,遣词造句,隶事用典,简直如风行水上,自然成文。如果把他的每一句话细细注解,用“无一字无来历”来形容,最为恰当。

而这些“来历”囊括四部,其数目难以统计,他的古文造诣早为陈衍、徐森玉、胡先肃诸前辈学者称道。而其《围城》《宋诗选注》等却是地地道道的白话文。他笔下的白话文,清如水,明如镜,绝少沾染西洋味、古董气与学究气,挥洒自如而又耐人寻味。尤其是《围城》,几乎成为幽默文学语言的范本。

除此之外,钱钟书还精通英、法、意、德、拉丁、西班牙等多种语言。对于一个曾经在牛津留学的文科学生来说,通晓这些相关语言也许并不值得大惊小怪,但要做到纯正得没有一点母语腔调,对所有这些语言文学全部贯通,烂熟于心,却不是一件容易的事。钱钟书是我国英语界公认的权威,当年曾任《毛泽东选集》英文翻译委员会主任委员并参加翻译定稿《毛泽东诗词》。钱钟书在美国讲学,仅凭其操英语的口才,即令四座吃惊,一位在哈佛大学研究院工作多年的美国学者说,他在美国长这么大,生平从未听过像这样漂亮的英语,算来算去只有哈佛的一位语言学教授的英语水平差堪同钱相媲婉美。

再如,他在留学时学习过意大利语,但却从未到过意大利,1978年他首次到意大利出席第二十六届欧洲汉学会,即用意大利语作即兴式的发言。他的意大利语言咬音之准,味道之纯,不输其英、法、德语水平。在报告中他还随意援引意大利文学,所涉及的许多陌生作家的作品,他皆能用意大利语娴熟地背诵出原文,引起了意大利学者极大的兴趣和好奇。

钱钟书渊博的学问,一方面是他的天才的表现,良好的天赋使他能很快地掌握运用这些语言;另一方面是靠他的用功与勤奋。他周岁“抓周”时,抓到了书,取名为“钟书”。也许是天意吧,他也就名副其实,一辈子“钟情于书”,与书结下了不解之缘。在清华大学读书时。他就立下了“横扫清华图书馆”的志向,他把所有的时间都用到了读书上,上课时也是手不释卷地看自己喜爱的书。他看书有个特点,喜欢用又黑又粗的铅笔画下警句来或批几个字,据传清华藏书中画线的部分大多出自他的手笔。他的博学,使他不是老师的学生,而成了老师的“顾问”。吴宓教授就曾推荐他临时代替教授上课,所有课上涉及的文学作品他全都读过。

钱钟书还有读字典的兴趣,而且深得其乐,许多大部头的字典、辞典、大百科全书他都挨着字母逐条逐条地读过,并时时读得开怀大笑。他除了良好的记忆力外,还做别人看不懂的辅助性的笔记,每读一书,他都要做读书笔记,摘出精华,指出谬误,供自己写作时连类征引。这样年复一年,日积月累,读遍天下书,可以想见该有多少读书笔记了。据杨绛说,她在1973年为钱钟书整理读书笔记时,即有整整五大麻袋之多,堆在屋里高高的如一座小山,每一本笔记上都密密麻麻地记满了中文、外文,我们可以想像到这五大麻袋笔记的内容该有多少!

打开《管锥编》《谈艺录》《七缀集》《宋诗选注》,我们不能不惊叹作者的博学,这些著作纵贯古今,沟通中外,包括数种语言,数以万计的作家、作品,也就是说其数量与中国主要古书总汇《四库全书总目》约略相近。其实,这些只是就已经出版的内容而言的,《管锥编》续集至少还有五种古籍(据郑朝宗透露:实际上不止五种,很可能还有十种古籍)没有出版,还有作者早已著成,迟迟不愿公之于世的几部专著。钱钟书的博学我们不敢妄测,也无从妄测。

四

钱钟书是“钟情于书”的大学者,但绝不是钻故纸堆的酸腐“学究”。

钱钟书还是个幽默大师,他健谈善辩,口若悬河,舌璨莲花,隽思妙语,常常令人捧腹。钱氏的健谈雄辩大有孟子、韩愈遗风,在中国社会科学院几乎无人不晓。俞平伯与钱钟书是文学研究所最为资深的两个学者,文研所内开会,俞平伯总是木讷寡言,独自抽烟,钱钟书则是纵声谈笑,议论风生,每每坐在一起,便构成了有趣的映照。在中国现代文学史上,可称得上幽默大师的,除了鲁迅、梁实秋、老舍之外,就要推钱钟书了。《围城》的幽默更是中国现代小说中首屈一指的。如:

学国文的人出洋“深造”,听来有些滑稽。事实上,惟有学中国文学的人非到外国留学不可。因为一切其他科目像数学、物理、哲学、心理、经济、法律等等都是从外国灌输进来的,早已洋气扑鼻;只有国文是国货土产,还需要外国招牌,方可维持地位,正好像中国官吏、商人在本国剥削来的钱要换外汇,才能保持国币的原来价值。

像这类幽默的语言,在《围城》中比比皆是,不胜枚举。短篇小说《猫》中写道:“李太太深知缺少这个丈夫不得;仿佛阿拉伯数码的零号,本身毫无价值,但是没有它,十百千万都不能成立。”甚至在《谈艺录》《管锥编》等纯学术著作中也充满了机趣与幽默。1991年,全国十八家省级电视台联合拍摄《中国当代文化名人录》,要拍钱钟书,被他婉拒了,别人告诉他将要酬谢他钱,他谈谈一笑:“我都姓了一辈子‘钱’了,还会迷信这东西吗?”

因为才高一世,所以他也颇自负自许,相当的“狂”。司马长风在《中国新文学史》中说他是中国现代文学史上两个“狂人”之一,钱钟书的狂,狂在才气,狂得汪洋恣肆,颇类古代庄生。他的堂弟曾说过,钱钟书少年时就狂得惊人,从小就不愿说赞扬别人的话,倒批评、挖苦、调侃过不少人,说话既刻薄,又俏皮,这脾气一直未改,这些被他批评的人中有的是他的同学友人,有的还是他的师长、前辈,像朱自清、周作人、冯友兰、赵万里、吴宓,甚至还包括他的父亲钱基博在内。上大学时他就敢挑剔博学的父亲的学问,断定父亲的学问“还不完备”。大学快毕业时,清华挽留他继续攻读西洋文学研究硕士学位,他曾说:“整个清华,没有一个教授有资格充当钱某人的导师!”其狂如此!

他架子相当大,不愿拜访别人,更不拜访名人,他曾引杜于皇的话说:“即使司马迁、韩愈住隔壁,也恕不奉访!”无怪乎当年他父亲写信命他拜访章士创,他也懒得理会,无动于衷,后来看到章氏《柳文指要》,他还为当年没有遵父命而感到庆幸呢!

钱钟书狂者的风度中却又表现出狷者的性格,他狂得直率、自然、可爱、可敬而复可亲。其实,人们往往忽视了钱钟书性格中很重要的另一面,那就是谦虚、谨慎,并不以自己的博学才华而固步自封、沾沾自喜,他对自己要求更高、更严格,尤其在学问上。他的《谈艺录》《管锥编》《围城》,煌煌巨著,可谓尽善尽美了,但他并不满意,并不引以自豪自傲。他说他对《谈艺录》“壮悔滋深”,对《围城》“不很满意”,对《宋诗选注》“实在很不满意,想付之一炬”,因此他对这些既成著作不厌其烦地修正、补订,逐渐地自我完善。他对自己著作中每个字句,每一条中、外引文都要逐处地查找核对,从不轻易放过,人们很难在他的书中挑出错误来,戏称之为“文正公”,他却自谦为“文改公”,尤其是愈到晚年,立论愈谨严、愈认真;成果愈大,他愈谦虚,这才是一位真正的大学者最令人肃然起敬的可贵的精神和品格。

五

桃李不言,下自成蹊。

钱钟书以自己的努力和成就成为一位举世瞩目的学者。《围城》已被译成世界上多种文字,有十数种不同的译文版本在各国出版。在美国,由于夏志清的推崇,不少人以钱钟书为题撰写博士论文和专著,法国的西蒙·莱斯不无过誉地说:“如果把诺贝尔文学奖授予中国作家的话,只有钱钟书才能当之无愧。”

在国内,钱钟书的影响也越来越大。厦门大学教授郑朝宗首倡“钱学”,从1979年开始介绍钱著,并招收了专门研究《管锥编》的硕士生,主编《〈管锥编〉研究论文集》。1986年,舒展写了《文化昆仑-钱钟书-关于刻不容缓研究钱钟书的一封信》,在社会上引起强烈的反响。1987年,一部分“拜钱同仁”便酝酿要出版一种旨在推动钱钟书研究的纯学术性刊物,此举得到原文化部部长王蒙的支持。1989年《钱钟书研究》创刊,1990年又出版第二辑,与此同时,全国各类学术刊物也纷纷发表研究文章,这样,一门新的学科——“钱学”便正式形成,而且蔚为大观了。1990年根据《围城》改编的同名电视连续剧在中央电视台播出后,钱钟书与《围城》更成为热门话题,钱钟书开始成为如日中天的大学者和青年大学生心目中的偶像。

面对着热闹非凡的“钱学”,钱钟书没有欣然陶醉,也没有沾沾自喜,而是保持相当的冷静与理智,他始终沉默不言。对他来说,名与利皆等之浮云。

【赏析】

钱钟书是一位风华绝代的博学鸿儒。也是一位踏踏实实的中国作家、学者。他不务虚名,落落自甘,澹泊自守,宠辱不惊,虚怀若谷,他没有叱咤风云的权势,也没有惊险神奇的经历,甚至没有“大师”“权威”的气势与派头,有的只是“叫驴拉磨”般的读书精神、学问修养。从这一点讲,钱钟书是极平凡的,但钱钟书又是极不平凡的,不平凡的是他的学问与成就,更不平凡的是他甘饴寂寞、澹泊自守的精神!

标题品韵

《读〈伊索寓言〉》是一篇很随意的眉批似的读后感,而不是严格意义上的文学性的读后感。以此可以窥见作者“一点原由,随意点染”的风格。

作者剪影

钱钟书,现代文学研究家、作家。字默存,号槐聚,曾用笔名中书君。1910年11月21日生。江苏无锡人。

钱钟书是古文家钱基博的长子,自幼受到传统经史方面的教育。1929年考入清华大学外国语文系,又广泛接受世界各国的文化学术成果。1933年大学毕业。1935年和作家、翻译家杨绛结婚。同年考取了英国退回庚子赔款留学名额,在牛津大学英国语文系攻读两年,又到法国巴黎大学进修法国文学一年,于1938年归国。先后担任过西南联大外文系教授、湖南兰田师范学院英语系系主任、上海暨南大学外语系教授、中央图书馆英文总纂、清华大学外文系教授等。1953年起,任文学研究所(原属北京大学,后属中国科学院哲学社会科学学部,现属中国社会科学院)研究员;1982年起任中国社会科学院副院长。

钱钟书深入研读中国的史学、哲学、文学经典,同时不曾间断过对西方新旧文学、哲学、心理学等的阅览和研究。《谈艺录》(1948)在沟通中西、广征博引的基础上,包含着对中西诗论中貌异实同的诗心的精微辨析、比较和阐发。它不仅是中国最早的丰富而详赡的中西比较诗论,而且提出了许多前人不曾提出过的问题。以中国古文论而言,有关佛学对中国诗文论的广泛影响的研究,《谈艺录》可以说是首创。以西方文学理论而言,有较大影响的俄国形式主义文学理论家许克洛夫斯基,以及丹麦哲学家克尔恺郭特、法国诗人瓦勒利等的理论,在《谈艺录》中,也是首次被运用于中国古文论的研究;对克罗齐直觉说的批评,也是该书最早提出的。《谈艺录》出版后,

作者颇感有“言之成理而未彻,持之有故而未周”(《谈艺录》引言)之处。1984年中华书局再版时,除对原书稍作删润作为上编外,又将近年补订的与原书规模相当的部分作为下编。后者不仅于中国古文论中的精华多所钩稽、辨析和阐发,而且对于西方文论,特别是西方当代兴起的新学科、新理论(包括诗禅说、结构主义、拆散或译解体结构主义,以至接受美学等等),也有进一步的、丰富而精审的联类、辨析和比较。他的另一部学术著作《管锥篇》(1979),富有辨伪和辩证精神,对《诗经》《易经》《老子》《左传》《史记》《楚辞》《太平广记》《全上古三代秦汉三国六朝文》等古籍,不仅突破了许多人文学科的领域,不株守陈见地作了许多新的考释,而且披沙

拣金、钩玄提要、刊谬钩沉、辨析毫芒、熔古铸今,做了许多富有创见的赓扬;并将中西文化和文学做了许多有意义的比较和研究。融广博的知识和精卓的见解于一体。这是他的所有学术著作的一个共同的特点。《宋诗选注》(1958)提出了新的选诗原则,在注释上既保持了传统选本的一些基本特色,又突破了传统选本止于注解、疏证的局限,对诗歌创作中的许多问题,贯通中西,做了精见迭出的阐发,对随后的选本产生了一定的影响。

钱钟书的学术著作除上述几种外,尚有《十六、十七、十八世纪英国文学里的中国》(1943年《北京图书馆刊》英文版)、《旧文四篇》(1979)、《也是集》(1984)等。他的许多著作在国内外学术界都享有很高的声誉。

钱钟书同时还著有散文集《写在人生边上》(1941),短篇小说《人·兽·鬼》(1946),长篇小说《围城》(1947)等。无论他的散文或小说,都具有机智隽永的特点。特别是他的讽刺性长篇小说《围城》,更能够显示他的独特的风格,才情横溢,妙喻连篇,刻画人物惟妙惟肖,具有独特的艺术特色。《围城》已被译成多种外文。

作品背景

钱钟书在清华读书时就立志“横扫清华图书馆”。当学生时,就被人们视为老师的“顾问”,他读书之多,中英文功底之雄厚,远远超出了他的同龄人。也有敢于质疑的精神,曾指出当时学术界颇有影响的周作人的《中国新文学源流》一书的瑕疵,震动文坛。(“他记忆精博,思力敏锐,辩才无碍”“他随时都在动脑筋,读书的时候是他思想最活跃的时候,所以每读完一书,其精神实质全被吸收……最难得的是好学不倦,不论处什么环境都手不释卷……他好比一个精神世界的美食家,什么品种的美味都要尝一尝。”——郑朝宗《怀旧》)

【解析】 本题意在考查学生正确认读汉字的能力。能正确认读汉字,这是学生普通话水平的标志,也是语文能力的重要组成部分。造成错读的原因主要有以下几种:

(1)多音字误读,如“浅薄”的“薄”应读“bó”;(2)形声字误读,主要是声旁和字的读音不一致,如“分泌”的“泌”应读“mì”;“箴言”的“箴”应读“zhēn”;(3)形近字误读,如“内荏”的“荏”应读“rěn”;(4)受方言影响而误读,如“譬如”的“譬”应读“pì”;“轴心”的“轴”应读“zhóu”。

【答案】 B

2.下列各项中有两个错别字的一组是( )

A.跋山涉水 世外桃园 缄口不言 崭露头角

B.卖弄风雅 衣锦还乡 招摇撞骗 曲尊下顾

C.声名狼籍 雍荣华贵 虚无缥缈 民不聊生

D.惟妙惟肖 出人投地 提纲挈领 无人问津

【解析】 本题意在考查对汉语字形的正确识记。中小学生写错别字多已是不争的事实。造成错别字的原因主要有以下几种:(1)因字形相似而误,如“声名狼籍”的“籍”应写作“藉”。(2)因字音相同或相近而误,如“世外桃园”的“园”应写作“源”;“雍荣华贵”的“荣”应写作“容”。(3)因误解词义而误,如“出人投地”的“投”应写作“头”。(4)因音近且形似而误,如“曲尊下顾”的“曲”应写作“屈”。

【答案】 C

3.下列有关文学常识的表述,错误的一项是( )

A.《读〈伊索寓言〉》选自钱钟书的第一本集子散文集《写在人生边上》。作者还有短篇小说《人·兽·鬼》,长篇小说《围城》。

B.伊索是古希腊寓言作家。善讲寓言故事讽刺权贵,终遭杀害。《伊索寓言》大部分是动物故事,反映了下层平民和奴隶的思想感情。

C.卢梭,法国启蒙思想家,哲学家,教育家,文学家。他在社会思想上主张“返回自然”,在文学艺术上强调“自然感情”。主要作品有长篇教育小说《爱弥儿》,自传《忏悔录》。

D.柏拉图,古希腊哲学家,西方客观唯心主义的始祖。著有文艺对话录四十篇,其中最著名的有《理想国》《会饮篇》等。他认为文艺的本质是模仿。

【解析】 本题意在考查对文学常识识记,高考试题对这方面能力的考查,一般侧重于“中学语文教材的表述”,有时也涉及课外。B、C、D三项都是课本内容涉及到的,但课本对它们注解不够详细。D项的“模仿说”是古希腊哲学家亚里士多德的观点。

【答案】 D

4.下列各句的修辞与其他三句不同的一项是( )

A.一到冬天,蚂蚁出来晒米粒;促织饿得半死,向蚂蚁借粮,蚂蚁说:“在夏天唱歌作乐的是你,到现在挨饿,活该!”

B.狐狸看到藤上一颗颗成熟的葡萄,用尽方法,弄不到嘴只好放弃,安慰自己说:“这葡萄也许是酸的,不吃也罢!”

C.从整个历史来看,古代相当于人类的小孩时期。

D.苍蝇坐在车轮的轴心上,嗡嗡地叫道:“车子的前进,都是我的力量。”

【解析】 本题考查对比喻、拟人两种修辞格的辨别能力。A、B、D三项都是拟人,只有C是比喻。

【答案】 C

【解析】 本题重点考查词义的理解。正确理解词义是恰当运用词语的前提条件。B组中“阅历”的“阅”应是“经历”的意思;“下野”的“野”指不当政的地位,与“朝”相对。

【答案】 B

6.下列句中加点词解释不正确的一项是( )

A.所以我们看了《伊索寓言》,也觉得有好多浅薄的见解,非加以纠正不可。(浅薄:轻薄,不淳朴)

B.天文学家仰面看星象,失足掉在井里,大叫“救命”。(失足:行走时不小心跌倒)

C.卢梭在《爱弥儿》里反对小孩子读寓言,认为有坏心术。(心术:心眼儿)

D.要是真这样,不就证明小孩子的居心本来欠好吗?(居心:心里的念头)

【解析】 本题考查结合语境理解词义的能力。汉语的表义功能非常发达,同一词语,所处的语境不同表示的意义也不相同。A组“浅薄”的意思是“缺乏学识修养”。

【答案】 A

7.下列各句在表达上没有语病的一句是( )

A.为了防止这类交通事故不再发生,我们加强了交通安全的教育和管理。

B.不管气候和地理环境都极端不利,登山队员仍然克服了困难,胜利攀登到顶峰。

C.该市有人不择手段仿造伪劣产品,应给以严厉打击。

D.马教授领导的科研组研制出能燃用各种劣质煤并具有节煤作用的劣质煤稳燃器,为节能作出了重大贡献。

【解析】 本题考查辨析并修改病句的能力。A句多用了否定词“不”,把意思说反了,应改成“为了防止这类交通事故再发生”;B项误用关联词语,两个分句间不是条件关系,而是转折关系,应将“不管”改为“尽管”;C项“仿造”与“伪劣产品”之间有重复,应将“仿造”改为“制造”。

【答案】 D

8.依次填入下面一段文字横线处的语句,与上下文衔接最恰当的一组是( )

紫荆树的叶子也非常有趣,就像它的本名羊蹄甲所显示的那样,__________________,每片叶子都毫无例外,是由腰子形的对称的两面合成的,________________,把它折拢起来,简直像是一只绿色的蝴蝶,________________。于是有人又给紫荆起了一个浑名,叫“朋友树”。

①简直就是羊蹄 ②仿佛羊蹄一般

③凹进去的是末端 ④末端凹了进去

⑤又像两个形影不离的好朋友 ⑥又像两个好朋友形影不离

A.①③⑤ B.②④⑥

C.①③⑥ D.②④⑤

【解析】 本题考查组合语言使之连贯的能力。①中的“简直”一词和上下句不能很好地衔接,④中的主语能和“每片叶子”保持一致,而⑤能很好地和后面的句子贯通。

【答案】 D

我读《伊索寓言》

《伊索寓言》是古希腊寓言中一颗灿烂的明珠,是一部警示人们的文学作品,对人们的为人处世产生很大影响,现在被列入了世界著名童话神话系列。

《伊索寓言》的主题是丰富多彩的,有的故事教育人们要正直,例如:《鹰和狐狸》《狐狸与樵夫》;有的故事教育提示人们不能骄傲、说谎话;有的故事告诉人们做事要量力而行,又如《狐狸和河》;有的故事启发人们要勤于思考问题。它的表现手法是非常多样的,故事脉络清晰、简单,故事情节生动而紧凑,语言精练、朴实、流畅,而且还有诗的韵味。

它的内容十分丰富,寓言里的角色基本上是拟人化的动物,它们被赋予了人的思想、性格和语言,并能像人一样地交流、思考。作者就是借助这些动物形象而生动地说出某种思想、道德意识或者生活体验。例如:我们非常熟悉的《狼和小羊》,狼和小羊都被拟人化了,它们可以像人一样说话,一样思考问题。狼为了名正言顺地吃掉小羊,一再而三地找借口来冤枉小羊——说小羊弄脏自己喝的水,说了自己的坏话等,当小羊一次次推翻它的诬陷后,它就不顾一切扑向小羊了。《伊索寓言》除了运用了拟人的修辞手法的特点外,还有一个显著的特点就是成功地运用了对比的修辞手法。在我们孩子时期,常常会听到的寓言故事少不了《农夫和蛇》。《农夫和蛇》就是通过农夫的善良与蛇的恶毒的对比;开始时农夫对蛇的怜悯与后来对蛇的憎厌的对比;非常深刻地突出了主题——对恶人即使仁至义尽,他们的本性也是不会改变的。

《伊索寓言》对儿童最大的功效,就是寓乐于教。世界寓言大师、法国诗人拉·封丹曾说过:“一个寓言,可以分作身体和灵魂两部分,所述说的故事,好比身体,所给予人的教训,好比灵魂。”可见,《伊索寓言》不仅仅适合儿童,也适合成人,它把要说明的某一个事理寓于一个虚构的短小故事中,让读者自己去体会、领悟,从中获得教益。

1.从标题看,文章是读后感,那么作者读后究竟对《伊索寓言》持什么态度?

________________________________________________________________________

【答案】 《伊索寓言》“是不宜做现代儿童读物的,它把纯朴的小孩教得愈简单了,愈幼稚了,以为人事里是非的分别、善恶的果报,也像在禽兽间一样公平清楚,长大了就处处碰壁上当”。

2.文章一、二、三段的作用?作者对人类的“进步”“现代文明”持什么态度?

________________________________________________________________________

【答案】 作用是通俗地解题:说明人们为什么喜欢读《伊索寓言》;持讽刺与否定的态度——越来越狡猾,越来越复杂,却自以为是“智慧”。

①蝙蝠的故事——可鄙的自高自大!(蝙蝠是冒充同类,而人,却总要找到比同类强的理由和资本,在任何场合都想傲视别人,自高自大)

②蚂蚁和促织的故事——可笑的是非定论!(故事中是扬蚂蚁贬促织,而人世间同样的事情该赞扬谁?世间的是非已不再那么可以简单判断)

③狗和它的影子的故事——可恨的无知狂吠。(在狗的身上看到了如狗一般狂吠乱叫,惹不得的无自知之明的人)

④天文家的故事——虚荣的自欺欺人!(不甘心下台下野下面子,寻找理由聊以自慰)

⑤乌鸦的故事——可悲的嫉妒心理。(自己没有优点,也不甘心认可别人。自己得不到的好处,也千方百计让别人得不到。谁比自己好就打击谁对付谁,以求遮丑遮羞)

⑥牛跟蛙的故事——可怜的自我陶醉。(“Q”劲十足,不思进取)

⑦老婆子和母鸡的故事——为富不仁!(越肥越富的人,越是不肯付出)

⑧狐狸和葡萄的故事——贪得无厌,不知满足;为保所得,狡猾诉苦。

⑨驴子跟狼的故事——伪善皆是。(打着伪善的幌子干尽坏事的大有人在)

3.试从多维度、多层面解读:生前养不活自己的大作家,到了死后偏有一大批人靠他生活。

________________________________________________________________________

【答案】 解读一:这句话写尽了大作家的悲哀。死后可以养活一大批人的大作家,生前却常常连自己也养活不了,真是可悲可叹又可哀,巴尔扎克、曹雪芹就是此例。

解读二:这句话写尽了人类社会的悲哀。伟大的人物,作为时代的先知先觉者,常常得不到同辈人的重视和尊重,只有在其死后,人们才能认识到其价值的重大,这似乎成了一种规律。这个规律就不能不使我们作如下推想:有多少伟大的人物由于忍受不了同辈人的嘲讽与鄙视,而举手投降,从此泯灭。这不是人类社会的悲哀吗?

4.试从多维度、多层面解读:真的,我们就是下去以后,眼睛还是向上看的。

________________________________________________________________________

【答案】 解读一:从全句看,作者揭示了人类社会中不少人“狗改不了吃屎”的劣根性。这些先生们下去的原因正在于“眼睛向上”,但栽了一个大跟头以后,并不悔改,跌下井去或跌下台去,忘不了的仍然是“眼睛向上”。

解读二:句中的“眼睛向上”,可理解为官场上,不少人眼睛只盯上级,察言观色,相机行事,以博取上级的欢心,目的正在于借机往上爬。

解读三:句中的“眼睛向上”,又可理解为在事业中那些“好高骛远”者,眼睛只盯远方,忘记了到达远方更需要脚下迈出坚实的步伐,所以,这样的人也大多以“下井”为结局。

解读四:句中的“眼睛向上”还可理解为在工作中那些“眼高手低”者的心态。在他的心中没有他不行的,一切人都不在他眼里,可是真的让他去实际操作,却很少能把工作做得扎实到位,所以,这样的人最后“下井”也在所难免。

5.试从多维度、多层面解读:假如他是一只很感满意的狐狸,这句话他对旁人说,因为诉苦经可以免得旁人来分甜头。

________________________________________________________________________

【答案】 解读一:这句话讽刺了“甜头”占有者的自私心理。“甜头”已经占定,为了防止别人的嫉妒,保证“甜头”不被瓜分,占有者最好的办法是向别人不停地倾诉占有“甜头”得不偿失的种种“苦头”,以求得别人心理上的平衡,终极目的还是为了永远占有甜头。

解读二:这句话讽刺了“甜头”占有者周围人的嫉妒心理。占有者占有甜头后,为何非要把原本的幸福感表现为痛苦感呢?原因在于他不这样做,就无法平衡周围人的嫉妒心理,周围人的嫉妒心理不消除,就无法保住自己的“甜头”,可见“诉苦经”,是被嫉妒心理逼出来的。

6.试从多维度、多层面解读:医生也是屠夫的一种。

________________________________________________________________________

【答案】 解读一:这句话是说医生要具有屠夫般残忍的心理。屠夫不是人人都能做的一种职业,从事这种职业的人必须有“狠”的心理,虽说不一定“杀人不眨眼”,至少宰杀动物是不需要眨眼的。医生也是如此,拿着针头或手术刀刺向或划向病人的肌肤时,没有点“不眨眼”的“狠”功夫是不行的,可见两种职业的从事者从心理特质上讲是有相通之处的。

解读二:讽刺了医生中那些技术欠佳者。俗话说“庸医杀人”,现实中因被医生误诊而丧命者并不鲜见,这种医生和屠夫没有区别。

解读三:讽刺了职业道德缺损者。医生中有屠夫,其他行业中也难免有屠夫存在。

一、(1~3)总写读《伊索寓言》的感受,用反语的方式讽刺现代人的所谓“进步”。

二、(4~12)以九个故事为例,一一纠正了那些浅薄的见解,剖析现代人在狡猾方面的各种表现。

这九个段落各段内部都是先简述故事,然后引申联想,从不同角度揭露现代人的阴暗面。第四段揭露出风头,第五段揭露假道学,第六段揭露不自知,第七段揭露往上爬,第八段揭露嫉妒,第九段揭露自欺,第十段揭露吝啬,第十一段揭露口是心非,第十二段揭露伪装害人。所有这些,可以一言以蔽之,狡猾。

三、(13)总结部分,也是解读全文主旨的关键所在。

◎词语释义

年辈:年龄和辈分。

发迹:指人变得有钱有势。

衣锦还乡:旧指做官以后,穿起锦绣的衣服,回到故乡向亲友夸耀。也说“衣锦荣归”。

下野:旧指执政的人被迫下台。

风雅:指诗文方面的才华。

笨坯(pī):(方言)蠢货。

练考题、验能力、轻巧夺冠

风华绝代钱钟书

一

对现代青年来说,钱钟书无疑是一个谜一般神秘而富于魅力的人物。

钱钟书的照相机式的记忆力,淹贯中西古今的博学,滔滔不绝的口才,浓郁的机趣与睿智,澹泊宁静毁誉不惊的人格,使得他极富传奇色彩,风靡海内外。

有外国记者如是说,“来到中国,有两个愿望:一是看看万里长城,二是见见钱钟书”。简直把他看做了中国文化的“奇迹”与象征。一些人不远万里,从港台、美国、法国、英国、意大利……来“朝圣”,然而,他却常常闭门谢客,避之唯恐不及。曾有一次,一位英国女士来到中国,给钱钟书打电话,想拜见他,钱钟书在电话中说:“假如你吃一个鸡蛋觉得不错,又何必要认识那下蛋的母鸡呢?”风趣若是。

他越是避客,便越是有人想见他。于是,他不是客客气气地辞谢,就是借故以病推托支开,甚至是毫不客气地拒绝。记者们偶尔采用“突然袭击”的办法直闯上门,他便立在门口,小谈片刻,时刻作出“送客”的姿态;或放进客人,又缄口不言,绝不谈自己,更不透露自己的生活、创作情况,常常弄得记者们狼狈不堪,空手而返,很难有什么收获。

他潜心读书研究,不好拜客访友,也讨厌、憎恨别人拜访,客来常以病谢,积函多不作复。因此,在人们心目中,他的形象便越加扑朔迷离,如云中之龙,见首不见尾,时露一鳞半爪,令人想像、神往。钱钟书非故作高深、故弄玄虚,大学者惜时如金,不藉口舌而扬名,不浪掷光阴于交游,此其一;甘于寂寞,不求闻达,此其二。胡思乱想是别人的事,于钱钟书却无关。

钱钟书就是钱钟书。

二

钱钟书,字默存,号槐聚,笔名中书君,1910年出生于无锡。1933年,清华大学外文系毕业;1935年至1938年在欧洲留学,获得文学学士学位;1941年出版了散文集《写在人生边上》;1946年出版短篇小说集《人·兽·鬼》;1947年出版了长篇小说《围城》;翌年出版《谈艺录》。解放前主要在几所高校教书。解放后至今,在中国社会科学院文学研究所从事文学研究。

当年他的“奇书”《围城》出版后虽然十分畅销,洛阳纸贵,但却颇有争议,毁誉不一。

他不愿趋时,不求闻达。因此,在国内,自解放之后至“文革”以前,他并不为人所熟知。而且可以说坐尽冷板凳,默默无闻。

1979年,他的煌煌巨著《管锥编》由中华书局出版,这部洋洋四大册的著作极大地震动了学术界。1980年,《围城》由人民文学出版社重印,更为畅销不衰,多次印刷,累计已达百万册,甚至屡屡被盗印。之后,《谈艺录》《七缀集》的出现,使钱钟书更加大放异彩。他虽未必“著作等身”,但所作却字字珠玑,为读者赏爱、叫绝。

于是,不少青年惊奇地“发现”了钱钟书,其惊喜程度不亚于哥伦布发现了新大陆。如果说《围城》使人们喜爱钱钟书的话,那么《谈艺录》《管锥编》则更使人们在他面前倾倒了。

三

人们惊呼,钱钟书是一个充满魅力的人物,是个天才!

他的确是一个天才。

钱钟书的天才首先表现在他具有过目不忘的记忆力。说起他的记忆力之惊人,在现代中国学者中,除了已去世多年的史学大师陈寅恪外,恐怕还没有第二人能和他相比。国外的学者说钱钟书具有“照相机式”的记忆力,一点也不夸张。在进入小学读书识字之前,钱钟书已读了《西游记》《水浒传》《三国演义》《聊斋志异》以及《七侠五义》《说唐》等古代小说。

钱钟书读书过目不忘,任人从书中随便抽出一段来考他,他都能不假思索、流畅无碍地背出来,连书中好汉所使兵器的斤两都背得出来。吴忠匡在《记钱钟书先生》一文中说,钱钟书在蓝田的国立师院任教时,图书馆的《四部丛刊》《四部备要》《丛书集成》《古今图书集成》等大部头丛书,他都浏览过,但见他看过的文集,仅明清别集就有千种之多,这些别集,不管是大家、名家,还是二、三流的小家,别人随便拿一部来考问他,十之八九他都能准确无误地复述其内容,有的甚至一字不差。别人不敢相信,屡次考他,他也竟屡试不爽。而且,他的记忆力似乎也并不随年龄的增长而衰减,几十年前读过的书,仍然如昨日刚看过一样记忆犹新。

1979年,将近七旬的钱钟书在美国访问,再次证实他的记忆奇才。费景汉说钱钟书把“耶鲁大学在场的老外都吓坏了”。夏志清说,钱在哥伦比亚大学的“表演”使得洋同事面面相觑。至于水晶的记述就更有意思了。他说“……谁知白之教授刚引到这里,钱先生立即像《红与黑》小说的男主角于连背诵拉丁文圣经一样,将下文‘不比寻常穿篱挖壁……’咿咿呀呀背诵了起来,这种惊人的记忆力,只能借用《围城》里形容孙柔嘉的句子,差可比拟听者的惊讶:‘惊奇的眼睛(此地应改成嘴巴)张得像吉沃吐画的O一样圆’。”

钱钟书另一个非凡之处是他的博学。他的学问的渊博在当代中国可谓首屈一指。夏志清称他为“当代第一博学鸿儒”,舒展称其为“文化昆仑”。钱钟书的古文造诣之高,当今恐怕无人企及。只要看一看《谈艺录》《管锥编》即令人叹为观止。从先秦到近代,经史子集靡不贯通,尤以集部为最精。他的文言文汪洋恣肆,仪态万方,不论散文骈文,诗词曲赋,还是小说戏曲,俚语谣谚,他全能招之即来,奔凑笔端,遣词造句,隶事用典,简直如风行水上,自然成文。如果把他的每一句话细细注解,用“无一字无来历”来形容,最为恰当。

而这些“来历”囊括四部,其数目难以统计,他的古文造诣早为陈衍、徐森玉、胡先肃诸前辈学者称道。而其《围城》《宋诗选注》等却是地地道道的白话文。他笔下的白话文,清如水,明如镜,绝少沾染西洋味、古董气与学究气,挥洒自如而又耐人寻味。尤其是《围城》,几乎成为幽默文学语言的范本。

除此之外,钱钟书还精通英、法、意、德、拉丁、西班牙等多种语言。对于一个曾经在牛津留学的文科学生来说,通晓这些相关语言也许并不值得大惊小怪,但要做到纯正得没有一点母语腔调,对所有这些语言文学全部贯通,烂熟于心,却不是一件容易的事。钱钟书是我国英语界公认的权威,当年曾任《毛泽东选集》英文翻译委员会主任委员并参加翻译定稿《毛泽东诗词》。钱钟书在美国讲学,仅凭其操英语的口才,即令四座吃惊,一位在哈佛大学研究院工作多年的美国学者说,他在美国长这么大,生平从未听过像这样漂亮的英语,算来算去只有哈佛的一位语言学教授的英语水平差堪同钱相媲婉美。

再如,他在留学时学习过意大利语,但却从未到过意大利,1978年他首次到意大利出席第二十六届欧洲汉学会,即用意大利语作即兴式的发言。他的意大利语言咬音之准,味道之纯,不输其英、法、德语水平。在报告中他还随意援引意大利文学,所涉及的许多陌生作家的作品,他皆能用意大利语娴熟地背诵出原文,引起了意大利学者极大的兴趣和好奇。

钱钟书渊博的学问,一方面是他的天才的表现,良好的天赋使他能很快地掌握运用这些语言;另一方面是靠他的用功与勤奋。他周岁“抓周”时,抓到了书,取名为“钟书”。也许是天意吧,他也就名副其实,一辈子“钟情于书”,与书结下了不解之缘。在清华大学读书时。他就立下了“横扫清华图书馆”的志向,他把所有的时间都用到了读书上,上课时也是手不释卷地看自己喜爱的书。他看书有个特点,喜欢用又黑又粗的铅笔画下警句来或批几个字,据传清华藏书中画线的部分大多出自他的手笔。他的博学,使他不是老师的学生,而成了老师的“顾问”。吴宓教授就曾推荐他临时代替教授上课,所有课上涉及的文学作品他全都读过。

钱钟书还有读字典的兴趣,而且深得其乐,许多大部头的字典、辞典、大百科全书他都挨着字母逐条逐条地读过,并时时读得开怀大笑。他除了良好的记忆力外,还做别人看不懂的辅助性的笔记,每读一书,他都要做读书笔记,摘出精华,指出谬误,供自己写作时连类征引。这样年复一年,日积月累,读遍天下书,可以想见该有多少读书笔记了。据杨绛说,她在1973年为钱钟书整理读书笔记时,即有整整五大麻袋之多,堆在屋里高高的如一座小山,每一本笔记上都密密麻麻地记满了中文、外文,我们可以想像到这五大麻袋笔记的内容该有多少!

打开《管锥编》《谈艺录》《七缀集》《宋诗选注》,我们不能不惊叹作者的博学,这些著作纵贯古今,沟通中外,包括数种语言,数以万计的作家、作品,也就是说其数量与中国主要古书总汇《四库全书总目》约略相近。其实,这些只是就已经出版的内容而言的,《管锥编》续集至少还有五种古籍(据郑朝宗透露:实际上不止五种,很可能还有十种古籍)没有出版,还有作者早已著成,迟迟不愿公之于世的几部专著。钱钟书的博学我们不敢妄测,也无从妄测。

四

钱钟书是“钟情于书”的大学者,但绝不是钻故纸堆的酸腐“学究”。

钱钟书还是个幽默大师,他健谈善辩,口若悬河,舌璨莲花,隽思妙语,常常令人捧腹。钱氏的健谈雄辩大有孟子、韩愈遗风,在中国社会科学院几乎无人不晓。俞平伯与钱钟书是文学研究所最为资深的两个学者,文研所内开会,俞平伯总是木讷寡言,独自抽烟,钱钟书则是纵声谈笑,议论风生,每每坐在一起,便构成了有趣的映照。在中国现代文学史上,可称得上幽默大师的,除了鲁迅、梁实秋、老舍之外,就要推钱钟书了。《围城》的幽默更是中国现代小说中首屈一指的。如:

学国文的人出洋“深造”,听来有些滑稽。事实上,惟有学中国文学的人非到外国留学不可。因为一切其他科目像数学、物理、哲学、心理、经济、法律等等都是从外国灌输进来的,早已洋气扑鼻;只有国文是国货土产,还需要外国招牌,方可维持地位,正好像中国官吏、商人在本国剥削来的钱要换外汇,才能保持国币的原来价值。

像这类幽默的语言,在《围城》中比比皆是,不胜枚举。短篇小说《猫》中写道:“李太太深知缺少这个丈夫不得;仿佛阿拉伯数码的零号,本身毫无价值,但是没有它,十百千万都不能成立。”甚至在《谈艺录》《管锥编》等纯学术著作中也充满了机趣与幽默。1991年,全国十八家省级电视台联合拍摄《中国当代文化名人录》,要拍钱钟书,被他婉拒了,别人告诉他将要酬谢他钱,他谈谈一笑:“我都姓了一辈子‘钱’了,还会迷信这东西吗?”

因为才高一世,所以他也颇自负自许,相当的“狂”。司马长风在《中国新文学史》中说他是中国现代文学史上两个“狂人”之一,钱钟书的狂,狂在才气,狂得汪洋恣肆,颇类古代庄生。他的堂弟曾说过,钱钟书少年时就狂得惊人,从小就不愿说赞扬别人的话,倒批评、挖苦、调侃过不少人,说话既刻薄,又俏皮,这脾气一直未改,这些被他批评的人中有的是他的同学友人,有的还是他的师长、前辈,像朱自清、周作人、冯友兰、赵万里、吴宓,甚至还包括他的父亲钱基博在内。上大学时他就敢挑剔博学的父亲的学问,断定父亲的学问“还不完备”。大学快毕业时,清华挽留他继续攻读西洋文学研究硕士学位,他曾说:“整个清华,没有一个教授有资格充当钱某人的导师!”其狂如此!

他架子相当大,不愿拜访别人,更不拜访名人,他曾引杜于皇的话说:“即使司马迁、韩愈住隔壁,也恕不奉访!”无怪乎当年他父亲写信命他拜访章士创,他也懒得理会,无动于衷,后来看到章氏《柳文指要》,他还为当年没有遵父命而感到庆幸呢!

钱钟书狂者的风度中却又表现出狷者的性格,他狂得直率、自然、可爱、可敬而复可亲。其实,人们往往忽视了钱钟书性格中很重要的另一面,那就是谦虚、谨慎,并不以自己的博学才华而固步自封、沾沾自喜,他对自己要求更高、更严格,尤其在学问上。他的《谈艺录》《管锥编》《围城》,煌煌巨著,可谓尽善尽美了,但他并不满意,并不引以自豪自傲。他说他对《谈艺录》“壮悔滋深”,对《围城》“不很满意”,对《宋诗选注》“实在很不满意,想付之一炬”,因此他对这些既成著作不厌其烦地修正、补订,逐渐地自我完善。他对自己著作中每个字句,每一条中、外引文都要逐处地查找核对,从不轻易放过,人们很难在他的书中挑出错误来,戏称之为“文正公”,他却自谦为“文改公”,尤其是愈到晚年,立论愈谨严、愈认真;成果愈大,他愈谦虚,这才是一位真正的大学者最令人肃然起敬的可贵的精神和品格。

五

桃李不言,下自成蹊。

钱钟书以自己的努力和成就成为一位举世瞩目的学者。《围城》已被译成世界上多种文字,有十数种不同的译文版本在各国出版。在美国,由于夏志清的推崇,不少人以钱钟书为题撰写博士论文和专著,法国的西蒙·莱斯不无过誉地说:“如果把诺贝尔文学奖授予中国作家的话,只有钱钟书才能当之无愧。”

在国内,钱钟书的影响也越来越大。厦门大学教授郑朝宗首倡“钱学”,从1979年开始介绍钱著,并招收了专门研究《管锥编》的硕士生,主编《〈管锥编〉研究论文集》。1986年,舒展写了《文化昆仑-钱钟书-关于刻不容缓研究钱钟书的一封信》,在社会上引起强烈的反响。1987年,一部分“拜钱同仁”便酝酿要出版一种旨在推动钱钟书研究的纯学术性刊物,此举得到原文化部部长王蒙的支持。1989年《钱钟书研究》创刊,1990年又出版第二辑,与此同时,全国各类学术刊物也纷纷发表研究文章,这样,一门新的学科——“钱学”便正式形成,而且蔚为大观了。1990年根据《围城》改编的同名电视连续剧在中央电视台播出后,钱钟书与《围城》更成为热门话题,钱钟书开始成为如日中天的大学者和青年大学生心目中的偶像。

面对着热闹非凡的“钱学”,钱钟书没有欣然陶醉,也没有沾沾自喜,而是保持相当的冷静与理智,他始终沉默不言。对他来说,名与利皆等之浮云。

【赏析】

钱钟书是一位风华绝代的博学鸿儒。也是一位踏踏实实的中国作家、学者。他不务虚名,落落自甘,澹泊自守,宠辱不惊,虚怀若谷,他没有叱咤风云的权势,也没有惊险神奇的经历,甚至没有“大师”“权威”的气势与派头,有的只是“叫驴拉磨”般的读书精神、学问修养。从这一点讲,钱钟书是极平凡的,但钱钟书又是极不平凡的,不平凡的是他的学问与成就,更不平凡的是他甘饴寂寞、澹泊自守的精神!