优化方案 语文:1.1 沁园春 长沙 课件(鲁人版必修五,共47张ppt)

文档属性

| 名称 | 优化方案 语文:1.1 沁园春 长沙 课件(鲁人版必修五,共47张ppt) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-10-08 07:57:15 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

标题品韵

词以长沙为题,长沙是毛泽东的故乡,是中国工农革命的策源地,也是毛泽东初期革命活动的中心。毛泽东于1911年来长沙,在第一师范读书,常和同学蔡和森、何叔衡等到水陆洲一带游览和游泳,并畅谈人生国事。

据《词谱》载,《沁园春》双调,114字。上阕13句,四平韵;下阕12句,五平韵。此词牌的词,一般呈现出雅驯典重、旷达疏放、豪迈悲壮的风格。

作者剪影

毛泽东(1893~1976),湖南省湘潭县韶

山冲人,字润之,中国现代政治家、思想家、

军事家、文学家和书法家,中华人民共和国

开国领袖。

毛泽东一生致力于中国人民的解放事业和建立新中国,经过近三十年的奋斗,终于带领全党和全国人民推翻了压在中国人民头上的帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山,缔造了新中国。毛泽东的作品有《毛泽东选集》共五卷,收录了自1926年以来中国革命和建设不同历史时期的文章。

1986年9月,人民文学出版社出版了《毛泽东词选》,其中《七律·长征》《沁园春·长沙》《沁园春·雪》《念奴娇·昆仑》《清平乐·六盘山》《采桑子·重阳》《水调歌头·重上井冈山》等诗词都是脍炙人口的诗作。

革命的现实主义和革命的浪漫主义高度结合,多表现革命生活中的大事,从中折射出昂扬的斗志、意气风发的革命情怀是毛泽东诗词的特点。

作品背景

《沁园春·长沙》这首词作于1925年,正值北伐战争开始的前一年。当时中国革命运动正蓬勃发展。五卅运动和省港大罢工相继爆发。湖南、广西等地的农民运动日益高涨。毛泽东直接领导了湖南的农民运动。同时国共两党的统一战线已确立,国民革命政府已在广州正式成立。国共合作创造了大好的革命形势,而革命应该由哪个阶级来领导,成为党内外斗争的焦点。这年深秋,毛泽东奉命前往广州创建农民运动讲习所,在长沙停留,重游橘子洲,写下这首词。

毛泽东青少年时代曾在长沙度过长期的修学业的生活,以后奔走革命,也曾数度往返于此。长沙对于毛泽东来说,具有何等深厚而亲切的政治感情和生活感情!特别是近郊一带的风景区,不仅山川之美古来共谈,而且由于一群以毛泽东为首的革命青年的登临吟赏,送袍推襟,使它在革命史上焕发出新的时代光辉,更加给人以深刻的印象。这首词就是以这样的一个典型环境为背景,书写了旧地重游,抚今追昔的激情壮志。

【答案】 qìn ɡě è kuò chóu qiú

2.解释下列词语在文中的含义。

(1)峥嵘:_________________________________________

(2)粪土:________________________________________

(3)中流:______________________________________

(4)击水:________________________________________

【答案】 (1)不平凡,不平常。(2)作动词,视……如粪土。(3)江心水流急的地方。(4)指游泳。

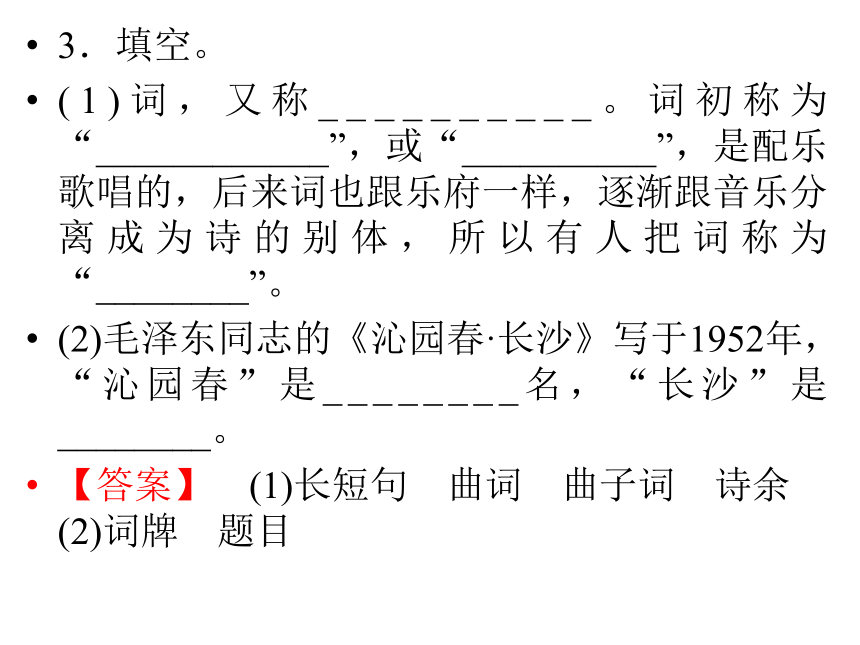

3.填空。

(1)词,又称__________。词初称为“____________”,或“__________”,是配乐歌唱的,后来词也跟乐府一样,逐渐跟音乐分离成为诗的别体,所以有人把词称为“________”。

(2)毛泽东同志的《沁园春·长沙》写于1952年,“沁园春”是________名,“长沙”是________。

【答案】 (1)长短句 曲词 曲子词 诗余 (2)词牌 题目

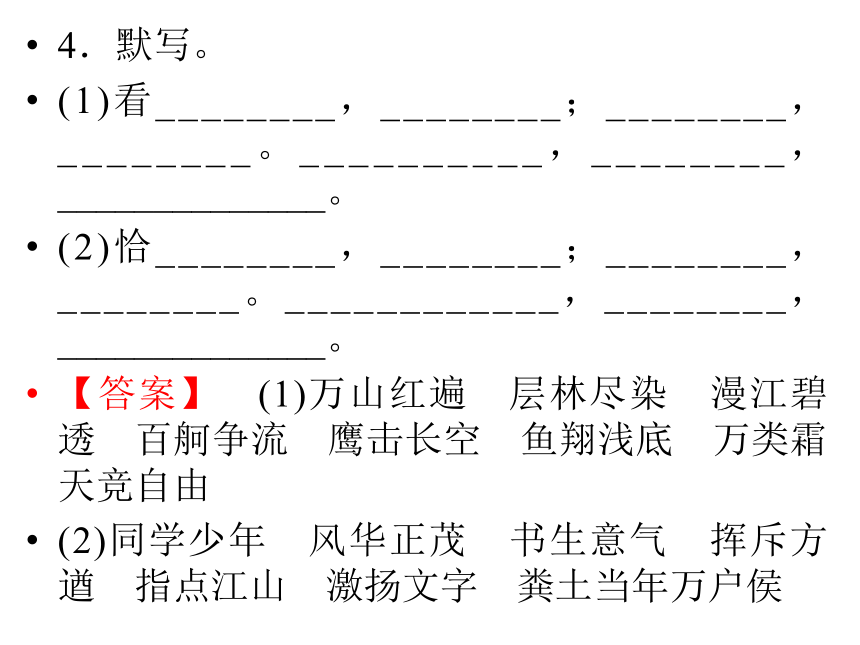

4.默写。

(1)看________,________;________,________。__________,________,______________。

(2)恰________,________;________,________。____________,________,______________。

【答案】 (1)万山红遍 层林尽染 漫江碧透 百舸争流 鹰击长空 鱼翔浅底 万类霜天竞自由

(2)同学少年 风华正茂 书生意气 挥斥方遒 指点江山 激扬文字 粪土当年万户侯

秋天,万物凋零的季节;“伤秋”“悲秋”,数千年来已成为文人墨客的一种流行的创作情绪。宋玉《九辩》:“非哉秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰……”欧阳修《秋声赋》渲染:“其色惨淡,烟霏云敛……其意萧条,山川寂寥。”杜甫《登高》:“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多病独登台。”柳永《雨霖铃》:“多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸、晓风残月。”

毛泽东不仅是政治家,也是思想深刻的哲人、浪漫多思的诗人。政治家写诗,往往和那些多愁善感的文人墨客有不同的意趣。读他的诗篇,总像有一股炽热的岩浆在胸中奔流激荡,呼之欲出。这首诗以雄伟磅礴的气势和既苍凉厚重又不失华彩的艺术风格,赢得了读者的喜爱,我们能从中感悟到一种久违的英雄主义气息。

【探究发现】 “悲哉!秋之为气”,在更多的文人墨客笔下,除了老木、寒云、归鸦,就是衰草、落叶、残荷,但是,在毛泽东笔下为什么会一扫悲秋之气,开拓出“不似春光,胜似春光”的意境?

提示:秋,历来为文人墨客所伤,他们笔下的秋大多是萧条凄凉,阴郁哀婉的。如杜甫的《登高》就把秋之凄凉萧瑟与自身的不幸境遇结合起来。杜甫笔下的秋是这样的:“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”风是急劲的,猿啸是凄凉的,鸟是徘徊的,落叶无边,长江滚滚,完全是一幅凄凉清冷的图景。杜甫的情是“万里悲秋”“百年多病”“潦倒”“浊酒杯”,可见杜甫是伤秋厌秋的。

元代马致远的《天净沙·秋思》更是悲秋的代表。白居易曾言,“大抵四时心总苦,就中肠断是秋天”。提起秋,总会使人联想到“悲秋”,提起“秋词”“秋思”,又总会使人联想到羁旅天涯和伤别。毛泽东《沁园春·长沙》却一反过去历代文人的传统观念,开辟了一个新诗境。在他的笔下,秋天是一个清净寥廓、生机勃勃,充满了诗情画意的季节,他的这首词使人为之耳目一新。立意高远,构思新奇,格调高昂,展现出毛泽东的伟人情怀。

1.“看”和“忆”二字在词中的作用是什么?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

【答案】 “看”和“忆”这两个字属于领字,起到统领下文的作用。

词的上阕,一个“看”字领起后文七句,描绘了诗人独立橘子洲头所见到的一幅色彩绚丽的秋景图。在这里,有远眺“万山红遍,层林尽染”,有近看“漫江碧透,百舸争流”,有仰望“鹰击长空”,有俯视“鱼翔浅底”。诗人从山上、江中、天空、水底选择了几种典型景物进行描写,由远及近,自上而下,动静结合。特别是最后一句“万类霜天竞自由”,从眼前的山、树、水、船、鹰、鱼,一下子扩展到了世间万物,并对在寒秋严霜下的万物的蓬勃生机、奋发自强的情状,作了富有哲理性的概括。

这首词的下阕,一个“忆”字与词的一开头“独立寒秋”遥相呼应,同时又领起下面七句。诗人用高度概括而又生动形象的语言再现了往昔的“峥嵘岁月”,流露出对往昔战斗生活的无限怀念。

2.认真阅读全词之后,你会发现词的上阕给我们描绘了一幅美丽的“湘江秋色图”。请回答:作者主要采用了什么样的手法来描绘这幅图?描写这幅秋景图的意图是什么?

_______________________________________________

_______________________________________________

【答案】 作者描绘这幅美丽图景所采用的手法主要是:

(1)抓住典型,点面结合,多角度铺陈描写。作者选取了岳麓山红叶、湘江行船、长空雄鹰、江中游鱼等最能体现长沙秋色的典型景物作点,用“万类”概括面,从视线的转换,色彩、形态、动态的变化等方面描绘湘江秋色的多姿多彩。

(2)运用了许多富有表现力的词语。如表动态的有:“染”,写秋色之深;“争”,写行船之奋; “击”,写雄鹰之健;“翔”,写游鱼之乐。表色彩的有:“红”,写叶色之浓;“碧”,写江水之色。表程度的有:“遍”,写秋色之广;“漫”,写江面之阔;“透”,写水体之清。表数量的有:“万”,写山峰之多;“层”,写枫林之茂;“百”,写船只之多。王国维说:“以我观物,故物皆著我之色彩。”在青年革命家毛泽东眼中,秋呈现出一种色彩斑斓、生机勃发的美,一种催人奋进、给人力量的美。

作者描写这幅秋景图是为了抒情的需要。面对这生机勃勃的大千世界,自然激起万千思绪,发出“谁主沉浮”的询问,词作的思想感情升华到一个新的高度。通过“大自然”的盛衰枯荣由谁掌控,国家前途命运由谁主宰的询问,表现了诗人的博大胸怀和凌云壮志。

3.词的结尾处“曾记否,到中流击水,浪遏飞舟”几句有什么深刻含意?

_______________________________________________

_______________________________________________

【答案】 这几句写回忆当年在湘江的情景,大意是:“还记得吗?当年我们一同到江心游泳,尽管风浪巨大,连行船也很困难,但我们这些人以同汹涌的急流拼搏为快乐。”这里以设问句结尾,实际上是对上阕“问苍茫大地,谁主沉浮”的巧妙回答,形象地表达了一代革命青年的凌云壮志以及在时代的大潮里乘风破浪,鼓桨前进,立誓以振兴中华为己任的气概豪情。

4.这首诗抒发了作者怎样的情怀和壮志?这种情怀和壮志与词中所描写的景物有何联系?

_______________________________________________

_______________________________________________

【答案】 “少年心事当拿云。”(李贺《致酒行》)诗人和同伴们的拿云心事,从“携来百侣曾游”到“粪土当年万户侯”,可以说是直抒胸臆,尽情倾吐,如长江大河,滔滔而下,气势磅礴,痛快淋漓。在结尾时“到中流击水,浪遏飞舟”,则是采取象征手法,形象地表达了一代革命青年的凌云壮志。

“到中流击水,浪遏飞舟。”一种解释认为“击水”为游泳,在激流中奋臂划水,掀起的浪花甚至阻挡了飞速前进的船舶。另一种解释认为“中流击水”即“中流击楫”的转化。《晋书·祖逖传》:祖逖“中流击楫而誓曰:‘祖逖不能清中原而复济者,有如大江!’”后来,“中流击楫”就成为立誓复兴祖国的代词。在这里正表示诗人要在新时代的大潮里,乘风破浪,鼓桨前进,立誓振兴中华的壮志豪情。使人读后仿佛听到了一颗爱国爱民的赤心在怦怦跃动,从而感受到一种伟大胸怀所反映的崇高美。

前半阕虽着重写景,却处处景中寓情。“万山红遍,层林尽染”,既是四周枫林如火的写照,又寄寓着诗人火热的革命情怀。红色象征革命,象征烈火,象征光明,“万山红遍”正是作者“星火燎原”思想的形象化表现,是对革命与祖国前途的乐观主义的憧憬。“鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由”,则是作者对自由解放的向往与追求;“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮”的感叹,则由写景直接转入抒情,自然带出下半阕的抒情乐章。

下半阕虽着重抒情,但也不乏情中写景之处。“忆往昔峥嵘岁月稠”,以峥嵘形容岁月,新颖,形象,将无形的不平凡的岁月,作为一座座有形的峥嵘的山峰,给人以巍峨奇丽的崇高美。“到中流击水,浪遏飞舟”,也是一幅奋勇进击、劈波斩浪的宏伟画面。可以说,《沁园春·长沙》的崇高美,是以情为经线,以景为纬线,交织而成的。它不仅使我们得到欣赏壮丽秋景的艺术享受,也使我们从诗人昂扬炽热的革命情怀中,汲取奋发前进的信心和力量。

5.中国诗词讲究炼字,如贾岛的诗句“鸟宿池边树,僧敲月下门”,诗人抓住这一转瞬即逝的“敲”,渲染出一种幽静清空的意境。《沁园春·长沙》在哪些方面体现出讲究炼字的特点呢?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

【答案】 《沁园春·长沙》中有些字词锤炼得十分精彩。如“层林尽染”的“染”字活画出岳麓山一带的枫林,仿佛人工染成一样的壮丽美景;“百舸争流”的“争”字,给碧绿无尘的江面增加了昂扬奋进的气氛,活现出千帆竞发,争先恐后的热烈场面;“鹰击长空”的“击”字,准确而生动地展现了雄鹰展翅、迅猛有力的矫健雄姿;“鱼翔浅底”的“翔”字,精当地描绘出游鱼在水中轻快自如,像鸟一样盘旋的神态;“万类霜天竞自由”的“竞”字,生动地描写出一切生物在秋日中争过自由自在的生活的情景,有力地突出了万物蓬勃旺盛的生命力。

◎ 难字辨音

沁(qìn)园春 漫(màn)江

百舸(ɡě) 怅寥廓(chànɡ liáo kuò)

岁月稠(chóu) 方遒(qiú)

浪遏(è)飞舟 峥嵘(zhēnɡ rónɡ)

【峥嵘岁月·蹉跎岁月】 二者相同的语素是“岁月”,都与时间有关系。不同点:“峥嵘岁月”指不平常的岁月,如“忆往昔峥嵘岁月稠”;“蹉跎岁月”指白白地把时间耽误了,如“十年浩劫,一代人蹉跎岁月,遗憾终生”。

【风华正茂·年富力强】 二者都形容年轻,精力好。不同的是:“风华正茂”指风采与才华正当美好的时候,形容青年人奋发有为、朝气蓬勃的精神面貌,多用做谓语,如“那时我们风华正茂,精力旺盛,不论撰文,还是校对,都能得心应手”。“年富力强”形容年轻,精力旺盛,如“新一届市委领导班子成员,大多由年富力强的青年组成”。

【风流人物·风云人物】 “风云人物”指在一定的局势下应运而生的言论、行动等对政局有影响的人物;“风流人物”指对一个时代有影响,有才学的人物,如“数风流人物,还看今朝”(毛泽东《沁园春·雪》)。

练考题、验能力、轻巧夺冠

七律 人民解放军占领南京

□ 毛泽东

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

【赏析】

这首七律作于1949年南京解放后。写成后曾由中央军委用电报拍发到前线,对全军指战员产生了巨大的鼓舞作用。它既是庆祝南京解放的胜利凯歌,也是号召人民将革命进行到底的战斗号角。

全诗八句,前两联着重叙事,后两联着重议论。首联以磅礴的气势,形象地叙述了渡江战役的过程。“起”“过”两个动词相互呼应,突出了文字特有的张力,渲染了人民军队的威武和不可抵御的力量。颔联对仗精巧,表现了南京解放后,人民激动、自豪的情绪。颈联显示出了无产阶级革命家敏锐的洞察力,表明我们的党已经从历史经验中吸取了深刻的教训,决心一鼓作气,乘胜追击,消灭残敌,艺术地表达了毛泽东同志革命到底的思想。尾联作为全诗的结束语包含着深刻的哲理,借用唐代诗人李贺的诗句而赋予它全新的含义,说明自然界在不断变化,人类社会历史发展也是如此。旧制度的灭亡,新制度的诞生,是历史发展的必然。

标题品韵

词以长沙为题,长沙是毛泽东的故乡,是中国工农革命的策源地,也是毛泽东初期革命活动的中心。毛泽东于1911年来长沙,在第一师范读书,常和同学蔡和森、何叔衡等到水陆洲一带游览和游泳,并畅谈人生国事。

据《词谱》载,《沁园春》双调,114字。上阕13句,四平韵;下阕12句,五平韵。此词牌的词,一般呈现出雅驯典重、旷达疏放、豪迈悲壮的风格。

作者剪影

毛泽东(1893~1976),湖南省湘潭县韶

山冲人,字润之,中国现代政治家、思想家、

军事家、文学家和书法家,中华人民共和国

开国领袖。

毛泽东一生致力于中国人民的解放事业和建立新中国,经过近三十年的奋斗,终于带领全党和全国人民推翻了压在中国人民头上的帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山,缔造了新中国。毛泽东的作品有《毛泽东选集》共五卷,收录了自1926年以来中国革命和建设不同历史时期的文章。

1986年9月,人民文学出版社出版了《毛泽东词选》,其中《七律·长征》《沁园春·长沙》《沁园春·雪》《念奴娇·昆仑》《清平乐·六盘山》《采桑子·重阳》《水调歌头·重上井冈山》等诗词都是脍炙人口的诗作。

革命的现实主义和革命的浪漫主义高度结合,多表现革命生活中的大事,从中折射出昂扬的斗志、意气风发的革命情怀是毛泽东诗词的特点。

作品背景

《沁园春·长沙》这首词作于1925年,正值北伐战争开始的前一年。当时中国革命运动正蓬勃发展。五卅运动和省港大罢工相继爆发。湖南、广西等地的农民运动日益高涨。毛泽东直接领导了湖南的农民运动。同时国共两党的统一战线已确立,国民革命政府已在广州正式成立。国共合作创造了大好的革命形势,而革命应该由哪个阶级来领导,成为党内外斗争的焦点。这年深秋,毛泽东奉命前往广州创建农民运动讲习所,在长沙停留,重游橘子洲,写下这首词。

毛泽东青少年时代曾在长沙度过长期的修学业的生活,以后奔走革命,也曾数度往返于此。长沙对于毛泽东来说,具有何等深厚而亲切的政治感情和生活感情!特别是近郊一带的风景区,不仅山川之美古来共谈,而且由于一群以毛泽东为首的革命青年的登临吟赏,送袍推襟,使它在革命史上焕发出新的时代光辉,更加给人以深刻的印象。这首词就是以这样的一个典型环境为背景,书写了旧地重游,抚今追昔的激情壮志。

【答案】 qìn ɡě è kuò chóu qiú

2.解释下列词语在文中的含义。

(1)峥嵘:_________________________________________

(2)粪土:________________________________________

(3)中流:______________________________________

(4)击水:________________________________________

【答案】 (1)不平凡,不平常。(2)作动词,视……如粪土。(3)江心水流急的地方。(4)指游泳。

3.填空。

(1)词,又称__________。词初称为“____________”,或“__________”,是配乐歌唱的,后来词也跟乐府一样,逐渐跟音乐分离成为诗的别体,所以有人把词称为“________”。

(2)毛泽东同志的《沁园春·长沙》写于1952年,“沁园春”是________名,“长沙”是________。

【答案】 (1)长短句 曲词 曲子词 诗余 (2)词牌 题目

4.默写。

(1)看________,________;________,________。__________,________,______________。

(2)恰________,________;________,________。____________,________,______________。

【答案】 (1)万山红遍 层林尽染 漫江碧透 百舸争流 鹰击长空 鱼翔浅底 万类霜天竞自由

(2)同学少年 风华正茂 书生意气 挥斥方遒 指点江山 激扬文字 粪土当年万户侯

秋天,万物凋零的季节;“伤秋”“悲秋”,数千年来已成为文人墨客的一种流行的创作情绪。宋玉《九辩》:“非哉秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰……”欧阳修《秋声赋》渲染:“其色惨淡,烟霏云敛……其意萧条,山川寂寥。”杜甫《登高》:“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多病独登台。”柳永《雨霖铃》:“多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸、晓风残月。”

毛泽东不仅是政治家,也是思想深刻的哲人、浪漫多思的诗人。政治家写诗,往往和那些多愁善感的文人墨客有不同的意趣。读他的诗篇,总像有一股炽热的岩浆在胸中奔流激荡,呼之欲出。这首诗以雄伟磅礴的气势和既苍凉厚重又不失华彩的艺术风格,赢得了读者的喜爱,我们能从中感悟到一种久违的英雄主义气息。

【探究发现】 “悲哉!秋之为气”,在更多的文人墨客笔下,除了老木、寒云、归鸦,就是衰草、落叶、残荷,但是,在毛泽东笔下为什么会一扫悲秋之气,开拓出“不似春光,胜似春光”的意境?

提示:秋,历来为文人墨客所伤,他们笔下的秋大多是萧条凄凉,阴郁哀婉的。如杜甫的《登高》就把秋之凄凉萧瑟与自身的不幸境遇结合起来。杜甫笔下的秋是这样的:“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”风是急劲的,猿啸是凄凉的,鸟是徘徊的,落叶无边,长江滚滚,完全是一幅凄凉清冷的图景。杜甫的情是“万里悲秋”“百年多病”“潦倒”“浊酒杯”,可见杜甫是伤秋厌秋的。

元代马致远的《天净沙·秋思》更是悲秋的代表。白居易曾言,“大抵四时心总苦,就中肠断是秋天”。提起秋,总会使人联想到“悲秋”,提起“秋词”“秋思”,又总会使人联想到羁旅天涯和伤别。毛泽东《沁园春·长沙》却一反过去历代文人的传统观念,开辟了一个新诗境。在他的笔下,秋天是一个清净寥廓、生机勃勃,充满了诗情画意的季节,他的这首词使人为之耳目一新。立意高远,构思新奇,格调高昂,展现出毛泽东的伟人情怀。

1.“看”和“忆”二字在词中的作用是什么?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

【答案】 “看”和“忆”这两个字属于领字,起到统领下文的作用。

词的上阕,一个“看”字领起后文七句,描绘了诗人独立橘子洲头所见到的一幅色彩绚丽的秋景图。在这里,有远眺“万山红遍,层林尽染”,有近看“漫江碧透,百舸争流”,有仰望“鹰击长空”,有俯视“鱼翔浅底”。诗人从山上、江中、天空、水底选择了几种典型景物进行描写,由远及近,自上而下,动静结合。特别是最后一句“万类霜天竞自由”,从眼前的山、树、水、船、鹰、鱼,一下子扩展到了世间万物,并对在寒秋严霜下的万物的蓬勃生机、奋发自强的情状,作了富有哲理性的概括。

这首词的下阕,一个“忆”字与词的一开头“独立寒秋”遥相呼应,同时又领起下面七句。诗人用高度概括而又生动形象的语言再现了往昔的“峥嵘岁月”,流露出对往昔战斗生活的无限怀念。

2.认真阅读全词之后,你会发现词的上阕给我们描绘了一幅美丽的“湘江秋色图”。请回答:作者主要采用了什么样的手法来描绘这幅图?描写这幅秋景图的意图是什么?

_______________________________________________

_______________________________________________

【答案】 作者描绘这幅美丽图景所采用的手法主要是:

(1)抓住典型,点面结合,多角度铺陈描写。作者选取了岳麓山红叶、湘江行船、长空雄鹰、江中游鱼等最能体现长沙秋色的典型景物作点,用“万类”概括面,从视线的转换,色彩、形态、动态的变化等方面描绘湘江秋色的多姿多彩。

(2)运用了许多富有表现力的词语。如表动态的有:“染”,写秋色之深;“争”,写行船之奋; “击”,写雄鹰之健;“翔”,写游鱼之乐。表色彩的有:“红”,写叶色之浓;“碧”,写江水之色。表程度的有:“遍”,写秋色之广;“漫”,写江面之阔;“透”,写水体之清。表数量的有:“万”,写山峰之多;“层”,写枫林之茂;“百”,写船只之多。王国维说:“以我观物,故物皆著我之色彩。”在青年革命家毛泽东眼中,秋呈现出一种色彩斑斓、生机勃发的美,一种催人奋进、给人力量的美。

作者描写这幅秋景图是为了抒情的需要。面对这生机勃勃的大千世界,自然激起万千思绪,发出“谁主沉浮”的询问,词作的思想感情升华到一个新的高度。通过“大自然”的盛衰枯荣由谁掌控,国家前途命运由谁主宰的询问,表现了诗人的博大胸怀和凌云壮志。

3.词的结尾处“曾记否,到中流击水,浪遏飞舟”几句有什么深刻含意?

_______________________________________________

_______________________________________________

【答案】 这几句写回忆当年在湘江的情景,大意是:“还记得吗?当年我们一同到江心游泳,尽管风浪巨大,连行船也很困难,但我们这些人以同汹涌的急流拼搏为快乐。”这里以设问句结尾,实际上是对上阕“问苍茫大地,谁主沉浮”的巧妙回答,形象地表达了一代革命青年的凌云壮志以及在时代的大潮里乘风破浪,鼓桨前进,立誓以振兴中华为己任的气概豪情。

4.这首诗抒发了作者怎样的情怀和壮志?这种情怀和壮志与词中所描写的景物有何联系?

_______________________________________________

_______________________________________________

【答案】 “少年心事当拿云。”(李贺《致酒行》)诗人和同伴们的拿云心事,从“携来百侣曾游”到“粪土当年万户侯”,可以说是直抒胸臆,尽情倾吐,如长江大河,滔滔而下,气势磅礴,痛快淋漓。在结尾时“到中流击水,浪遏飞舟”,则是采取象征手法,形象地表达了一代革命青年的凌云壮志。

“到中流击水,浪遏飞舟。”一种解释认为“击水”为游泳,在激流中奋臂划水,掀起的浪花甚至阻挡了飞速前进的船舶。另一种解释认为“中流击水”即“中流击楫”的转化。《晋书·祖逖传》:祖逖“中流击楫而誓曰:‘祖逖不能清中原而复济者,有如大江!’”后来,“中流击楫”就成为立誓复兴祖国的代词。在这里正表示诗人要在新时代的大潮里,乘风破浪,鼓桨前进,立誓振兴中华的壮志豪情。使人读后仿佛听到了一颗爱国爱民的赤心在怦怦跃动,从而感受到一种伟大胸怀所反映的崇高美。

前半阕虽着重写景,却处处景中寓情。“万山红遍,层林尽染”,既是四周枫林如火的写照,又寄寓着诗人火热的革命情怀。红色象征革命,象征烈火,象征光明,“万山红遍”正是作者“星火燎原”思想的形象化表现,是对革命与祖国前途的乐观主义的憧憬。“鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由”,则是作者对自由解放的向往与追求;“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮”的感叹,则由写景直接转入抒情,自然带出下半阕的抒情乐章。

下半阕虽着重抒情,但也不乏情中写景之处。“忆往昔峥嵘岁月稠”,以峥嵘形容岁月,新颖,形象,将无形的不平凡的岁月,作为一座座有形的峥嵘的山峰,给人以巍峨奇丽的崇高美。“到中流击水,浪遏飞舟”,也是一幅奋勇进击、劈波斩浪的宏伟画面。可以说,《沁园春·长沙》的崇高美,是以情为经线,以景为纬线,交织而成的。它不仅使我们得到欣赏壮丽秋景的艺术享受,也使我们从诗人昂扬炽热的革命情怀中,汲取奋发前进的信心和力量。

5.中国诗词讲究炼字,如贾岛的诗句“鸟宿池边树,僧敲月下门”,诗人抓住这一转瞬即逝的“敲”,渲染出一种幽静清空的意境。《沁园春·长沙》在哪些方面体现出讲究炼字的特点呢?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

【答案】 《沁园春·长沙》中有些字词锤炼得十分精彩。如“层林尽染”的“染”字活画出岳麓山一带的枫林,仿佛人工染成一样的壮丽美景;“百舸争流”的“争”字,给碧绿无尘的江面增加了昂扬奋进的气氛,活现出千帆竞发,争先恐后的热烈场面;“鹰击长空”的“击”字,准确而生动地展现了雄鹰展翅、迅猛有力的矫健雄姿;“鱼翔浅底”的“翔”字,精当地描绘出游鱼在水中轻快自如,像鸟一样盘旋的神态;“万类霜天竞自由”的“竞”字,生动地描写出一切生物在秋日中争过自由自在的生活的情景,有力地突出了万物蓬勃旺盛的生命力。

◎ 难字辨音

沁(qìn)园春 漫(màn)江

百舸(ɡě) 怅寥廓(chànɡ liáo kuò)

岁月稠(chóu) 方遒(qiú)

浪遏(è)飞舟 峥嵘(zhēnɡ rónɡ)

【峥嵘岁月·蹉跎岁月】 二者相同的语素是“岁月”,都与时间有关系。不同点:“峥嵘岁月”指不平常的岁月,如“忆往昔峥嵘岁月稠”;“蹉跎岁月”指白白地把时间耽误了,如“十年浩劫,一代人蹉跎岁月,遗憾终生”。

【风华正茂·年富力强】 二者都形容年轻,精力好。不同的是:“风华正茂”指风采与才华正当美好的时候,形容青年人奋发有为、朝气蓬勃的精神面貌,多用做谓语,如“那时我们风华正茂,精力旺盛,不论撰文,还是校对,都能得心应手”。“年富力强”形容年轻,精力旺盛,如“新一届市委领导班子成员,大多由年富力强的青年组成”。

【风流人物·风云人物】 “风云人物”指在一定的局势下应运而生的言论、行动等对政局有影响的人物;“风流人物”指对一个时代有影响,有才学的人物,如“数风流人物,还看今朝”(毛泽东《沁园春·雪》)。

练考题、验能力、轻巧夺冠

七律 人民解放军占领南京

□ 毛泽东

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

【赏析】

这首七律作于1949年南京解放后。写成后曾由中央军委用电报拍发到前线,对全军指战员产生了巨大的鼓舞作用。它既是庆祝南京解放的胜利凯歌,也是号召人民将革命进行到底的战斗号角。

全诗八句,前两联着重叙事,后两联着重议论。首联以磅礴的气势,形象地叙述了渡江战役的过程。“起”“过”两个动词相互呼应,突出了文字特有的张力,渲染了人民军队的威武和不可抵御的力量。颔联对仗精巧,表现了南京解放后,人民激动、自豪的情绪。颈联显示出了无产阶级革命家敏锐的洞察力,表明我们的党已经从历史经验中吸取了深刻的教训,决心一鼓作气,乘胜追击,消灭残敌,艺术地表达了毛泽东同志革命到底的思想。尾联作为全诗的结束语包含着深刻的哲理,借用唐代诗人李贺的诗句而赋予它全新的含义,说明自然界在不断变化,人类社会历史发展也是如此。旧制度的灭亡,新制度的诞生,是历史发展的必然。