【精品同步课件】岳麓版 历史 必修3:第六单元第二十八课

文档属性

| 名称 | 【精品同步课件】岳麓版 历史 必修3:第六单元第二十八课 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-10-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

第二十八课 国运兴衰,系于教育

课程标准

了解我国教育发展的史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

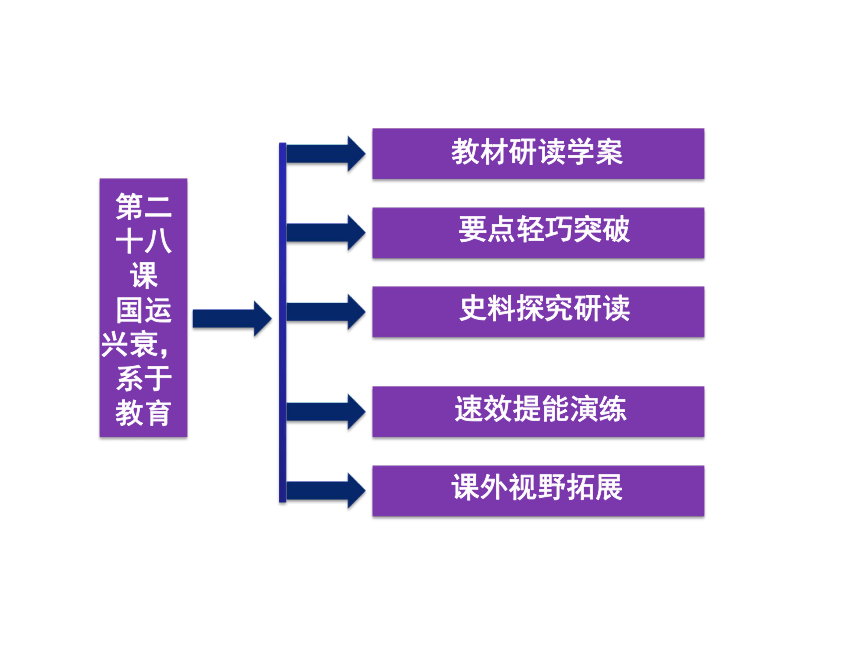

史料探究研读

速效提能演练

课外视野拓展

第二十八课 国运兴衰,系于教育

教材研读学案

要点轻巧突破

教材研读学案

一、扫盲教育

1.新中国建立后的扫盲教育

(1)建国后,______工作成为教育工作的重中之重。

(2)1950年,全国工农教育会议确定,工农教育首先以________教育为主。

扫盲

识字

(3)政府开办了各种类型的补习学校。

2.十一届三中全会以后的扫盲教育

(1)1982年颁布的《_____________________》和1993年的《_______________________》,都提到要扫除文盲。

(2)成效:2001年元旦,中国政府宣布基本扫除了__________文盲。

中华人民共和国宪法

中国教育改革和发展纲要

青壮年

思考探究

新中国成立时,全国6亿人口中80%是文盲,农村的文盲率更是高达95%以上,你知道20世纪的扫盲目标吗?

提示:20世纪末,全国基本扫除青壮年文盲,使青壮年文盲率降到5%以下。

二、义务教育

1.含义:义务教育是国家普及青少年教育、扫除青少年文盲、提高__________、培养__________的重要手段,是国家的一项战略决策。

人口素质

合格公民

2.措施

(1)1986年,全国人大

通过《______________________________》。

(2)20世纪90年代以来,进一步把教育事业摆在优先发展的地位,提出了“__________”的战略。

3.成效:2001年元旦,中国政府宣布完成了基本普及九年义务教育的目标。

中华人民共和国义务教育法

科教兴国

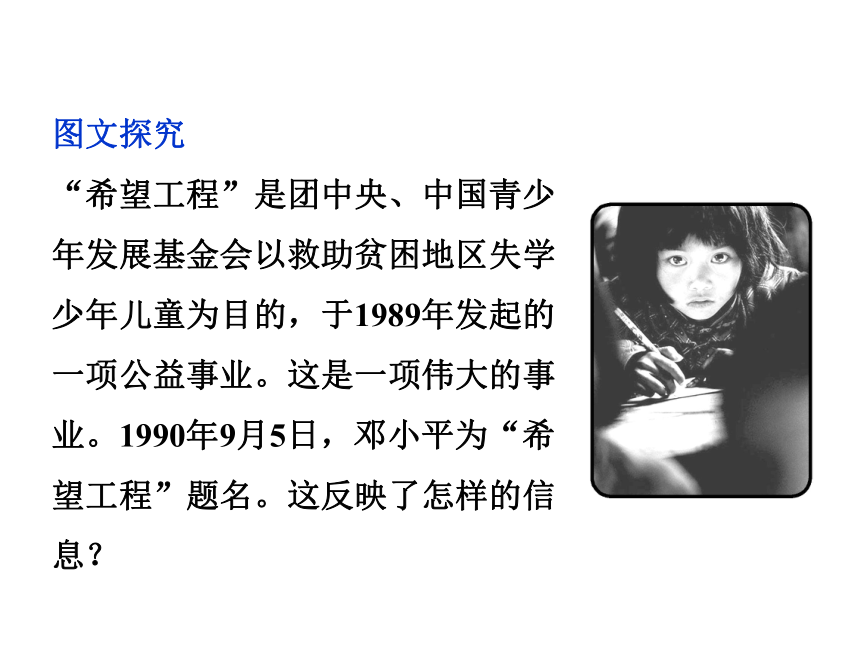

图文探究

“希望工程”是团中央、中国青少年发展基金会以救助贫困地区失学少年儿童为目的,于1989年发起的一项公益事业。这是一项伟大的事业。1990年9月5日,邓小平为“希望工程”题名。这反映了怎样的信息?

提示:我国教育发展的不平衡,有部分困难家庭孩子上不起学,但是社会给予他们支持和帮助发起了“希望工程”,也反映了以邓小平为代表的党中央关心重视教育。

三、高等教育的发展

1.建国初的高等教育:中国基本参照_______的高等教育模式,对高等院校进行改造、调整。

2.教育大革命

(1)背景:1958年,全国“大跃进”的形势。

苏联

(2)内容:以教育与_____________相结合为核心,实行三类办学体制,从1961年开始教育部对高等教育进行全面调整,至1963年进入稳定发展轨道。

3.“文革”后的高等教育

(1)1977年,恢复_______________制度。

生产劳动

统一高考招生

(2)20世纪80年代以来,高等教育迅速发展:①大学的数量不断增加,资源配置、专业结构更趋合理。②高校建立起学士-_____-_______三级学位制度。③一些具备条件的大学、科研单位和企业还设立了博士后流动站。

(3)少数民族高等教育、成人高等教育、_________________得到长足发展。

硕士

博士

民办高等教育

要点轻巧突破

新中国成立以来教育发展的史实

时期 时间 发展史实

建国初期 1950年 召开全国工农教育会议,指出扫盲教育应配合各项生产建设的开展

1952年 参照苏联模式,对高等院校进行改造调整

十年社会主义建设时期 1958年 实施“教育大革命”,造成教育混乱

时期 时间 发展史实

“文革”时期 1961年 教育部对高等教育进行全面调整,中国高等教育事业稳步发展

1966~1976年 高等教育遭到严重破坏

改革开放时期 1977年 恢复统一高考招生制度

1982年 宪法规定“国家发展各种教育措施,扫除文盲”,将扫盲写入宪法

1986年 制订了《中华人民共和国义务教育法》

20世纪80年代以来 高等教育迅速发展,大学数量增加。资源配置和专业结构更趋合理

20世纪90年代以来 党和政府提出了“科教兴国”战略

2001年 中国政府宣布实现了基本普及九年义务教育的战略目标

针对训练1 国运兴衰,系于教育。联合国教科文组织认为:在一个占世界人口1/5的发展中国家做到这一点,是一项史无前例的壮举,它改变了中国的命运。这项“壮举”是指我国( )

A.1950年开始的扫盲教育

B.1977年恢复统一高考招生的制度

C.1986年制定了《中华人民共和国义务教育法》

D.2001年实现了基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲

解析:选D。2001年1月1日中华人民共和国国家主席江泽民宣布:中国实现了基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲,联合国教科文组织认为:在一个占世界人口1/5的发展中国家做到这一点,是一项史无前例的壮举,它改变了中国的命运。

理解“国运兴衰,系于教育”

1.中国的历史证明了这一点。近代的中国由于科技教育水平相对落后,最终沦为了半殖民地半封建社会。

2.当代的国际国内形势也决定了这一点:(1)国际:综合国力的竞争,越来越表现为经济实力、国防实力和民族凝聚力的竞争。

无论就其中哪一方面实力的增强来说,教育都具有基础性的地位。(2)国内:我国的经济增长方式还没有根本转变,沉重的人口负担还没有转化为人力资源的优势。而劳动力的素质、知识创新和技术创新能力不高,已经成为制约我们经济发展和国际竞争能力增强的一个主要因素。而这一切都必须坚定不移的依靠教育来完成,只有这样,中华民族才能自立于世界民族之林。

针对训练2 确立教育在社会主义现代化建设中的优先发展战略地位,提出“科教兴国”战略是因为( )

A.教育对经济和社会的推动作用日益明显

B.借鉴国际惯例

C.改革开放的需要

D.教育本身的发展要求

解析:选A。本题实为考查经济、科技与教育.三者的关系。我国目前正处于社会主义现代化建设新时期,经济社会发展迅速,但要继续保持经济社会发展的后劲,单纯靠资金投入是不行的,必须加大经济发展的科技含量,但科技发展最终还是取决于教育。

重视基础教育的原因及意义

1.原因

(1)基础教育是提高生产力的关键,其水平高低决定着劳动力素质的高低;这是关系劳动生产率能否提高的重要前提。(2)基础教育是发展高等教育的基础。

(3)基础教育关系到社会文明的程度,中小学的素质教育水平,直接影响着社会文明的水平。

(4)基础教育的成败,关系到未来社会的发展、国家的形象和国际地位的提高。

2.意义

(1)教育发展是科技进步、经济发展的基础,教育为科技进步、经济发展提供了强大的智力支持;要实现社会主义现代化,必须大力发展教育。

(2)经济繁荣、社会发展取决于劳动者的素质,优先发展教育正是为了造就高素质劳动者队伍和知识分子群体。

(3)21世纪是知识经济时代,国力的竞争,信息化时代的挑战,也是人才的挑战,当然也是教育的挑战。

(4)振兴民族的希望在教育,“国运兴衰,系于教育”。

针对训练3 下面关于重视基础教育原因的说法正确的是( )

①是提高生产力的关键 ②是发展高等教育的基础

③直接影响社会文明的程度 ④关系未来社会的发展

A.① B.①②

C.①②③ D.①②③④

解析:选D。本题为最佳选择题,所给四个内容均正确,故只有D项最为全面,是最佳选项。

归纳综合

一个核心:新中国教育。

两个阶段:文革前和文革后。

三个内容:扫盲教育、义务教育、高等教育。

认识:扫盲教育是发展教育的基础,义务教育是普及青少年教育和提高人口素质的重要手段,高等教育是旨在培养高等人才的教育。

史料探究研读

【史料★文本】

1.农民在田间进行扫盲学习(教材P118)

(1)属性:实景图片,反映了新中国成立后开展扫盲学习的情景。

(2)信息:反映了拾棉花的农民坐在田间地头学习认字,深层信息反映了1950年全国工农教育会议确定工农教育首先以识字教育为主,扫盲教育应配合国家各项生产建设展开的政策内容。

(3)方法:注意图片中人物的装束及所放置的物品等信息。

(4)价值:对学习和研究建国初的扫盲教育有很重要的史料价值。

2.高考恢复初期参加考试的学生(教材P119)

(1)属性:实景图片,反映的是高考考场实景。

(2)信息:反映了老师在认真监考,学生在认真答卷,再现了高考恢复时期考场实景,深层信息反映了文革结束后,在全国恢复统一高考招生制度,报名参加高考的人数多。

(3)价值:对学习和研究新中国高考制度的曲折发展有很重要的史料价值。

【史料★应用】 新中国的教育

阅读下列图文材料:

材料1:

材料2:我国的经济,到建国一百周年时,可能接近发达国家的水平。我们这样说,根据之一,就是在这段时间里,我们完全有能力把教育搞上去,提高我国的科学技术水平,培养出数以亿计的各级各类人才。我们国家,国力的强弱、经济发展后劲的大小,越来越取决于劳动者的素质,取决于知识分子的数量和质量。一个十亿人口的大国,教育搞上去了,人才资源的巨大优势是任何国家比不了的。

——《邓小平文选》

请回答:

(1)根据材料1,结合所学知识指出邓小平提出“三个面向”的历史条件。

(2)据材料2,你如何理解教育的重要性?

【全解全析】

审材料 新中国的教育问题

审设问 本题从图文材料入手,考查了我国教育的重要性及“三个面向”提出的历史条件。第(1)问结合十一届三中全会召开后我国社会主义现代化建设开展需要人才分析。第(2)问从教育与人才、经济的关系分析。

扣教材 新中国教育的发展

条理作答 (1)是在党的十一届三中全会召开后,社会主义现代化建设的全面展开迫切需要人才的历史条件下提出的。(2)经济的发展需要人才,人才培养又取决于教育,只有教育搞上去了,才能培养出数以亿计的各类人才,才能推动我国经济的快速发展,为社会主义现代化提供智力支持和持久的动力。

速效提能演练

课外视野拓展

义务教育

国家用法律形式规定对一定年龄儿童免费实施的某种程度的学校教育。又称强迫教育、免费教育或普及义务教育。义务的含义包括父母与家庭有使学龄儿童就学的义务,国家有设校兴学以使国民享受教育的义务,以及全社会有排除阻碍学龄儿童身心健全发展的种种不良影响的义务。

16世纪欧洲宗教改革运动中,新教国家为推行宗教教育,提倡广设教育。1619年,德意志魏玛邦公布的学校法令规定,父母应送其6~12岁子女入学,否则政府得强迫其履行义务。此为义务教育的开端。英、法、美等资本主义国家大多在19世纪70年代后实行义务教育。根据联合国教育、科学及文化组织的有关统计资料,到20世纪70年代末80年代初,已有近60个国家实施义务教育法。

附:课内答疑站

一、阅读与思考(教材P121)

阅读这则材料,请思考教育和科技、经济之间的关系。

提示:教育发展是科技进步、经济发展的基础,科技和教育是决定社会主义现代化建设成败的关键。要把我国建设成为社会主义现代化强国,必须大力发展科技和教育。

教育的发展推动着科技的进步,科技的进步也带动着教育水平的进步提高。国民经济的发展取决于科学技术的进步,而科技的发展取决于全民族的素质和科技人才。教育是培养人才、提高民族素质的基础。因此,国家把教育摆在优先发展的战略地位,提出了“科教兴国”的战略。

二、解析与探究(教材P121)

对比以上几种经济增长模式的差异,探究其间的不同反映了什么问题。

提示:在传统的经济模式中劳动增长和资本增长所占的比率由较大向较小发展,而科技和教育所占的比重增大到2/3左右,说明重视科教已成为世界发展的潮流,发展科教成为各国提升综合国力的主要手段,教育也日益被摆在了重要的战略位置。目前,我国也要切实实施好“科教兴国”战略。

三、自我测评(教材P121)

联系史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

提示:“文革”对教育的严重破坏,导致我国同发达国家的距离进一步拉大;改革开放以来,党和国家重视教育,提出“科教兴国”战略,教育的发展推动了科学技术的发展,成为推动社会进步的主要动力。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

第二十八课 国运兴衰,系于教育

课程标准

了解我国教育发展的史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

史料探究研读

速效提能演练

课外视野拓展

第二十八课 国运兴衰,系于教育

教材研读学案

要点轻巧突破

教材研读学案

一、扫盲教育

1.新中国建立后的扫盲教育

(1)建国后,______工作成为教育工作的重中之重。

(2)1950年,全国工农教育会议确定,工农教育首先以________教育为主。

扫盲

识字

(3)政府开办了各种类型的补习学校。

2.十一届三中全会以后的扫盲教育

(1)1982年颁布的《_____________________》和1993年的《_______________________》,都提到要扫除文盲。

(2)成效:2001年元旦,中国政府宣布基本扫除了__________文盲。

中华人民共和国宪法

中国教育改革和发展纲要

青壮年

思考探究

新中国成立时,全国6亿人口中80%是文盲,农村的文盲率更是高达95%以上,你知道20世纪的扫盲目标吗?

提示:20世纪末,全国基本扫除青壮年文盲,使青壮年文盲率降到5%以下。

二、义务教育

1.含义:义务教育是国家普及青少年教育、扫除青少年文盲、提高__________、培养__________的重要手段,是国家的一项战略决策。

人口素质

合格公民

2.措施

(1)1986年,全国人大

通过《______________________________》。

(2)20世纪90年代以来,进一步把教育事业摆在优先发展的地位,提出了“__________”的战略。

3.成效:2001年元旦,中国政府宣布完成了基本普及九年义务教育的目标。

中华人民共和国义务教育法

科教兴国

图文探究

“希望工程”是团中央、中国青少年发展基金会以救助贫困地区失学少年儿童为目的,于1989年发起的一项公益事业。这是一项伟大的事业。1990年9月5日,邓小平为“希望工程”题名。这反映了怎样的信息?

提示:我国教育发展的不平衡,有部分困难家庭孩子上不起学,但是社会给予他们支持和帮助发起了“希望工程”,也反映了以邓小平为代表的党中央关心重视教育。

三、高等教育的发展

1.建国初的高等教育:中国基本参照_______的高等教育模式,对高等院校进行改造、调整。

2.教育大革命

(1)背景:1958年,全国“大跃进”的形势。

苏联

(2)内容:以教育与_____________相结合为核心,实行三类办学体制,从1961年开始教育部对高等教育进行全面调整,至1963年进入稳定发展轨道。

3.“文革”后的高等教育

(1)1977年,恢复_______________制度。

生产劳动

统一高考招生

(2)20世纪80年代以来,高等教育迅速发展:①大学的数量不断增加,资源配置、专业结构更趋合理。②高校建立起学士-_____-_______三级学位制度。③一些具备条件的大学、科研单位和企业还设立了博士后流动站。

(3)少数民族高等教育、成人高等教育、_________________得到长足发展。

硕士

博士

民办高等教育

要点轻巧突破

新中国成立以来教育发展的史实

时期 时间 发展史实

建国初期 1950年 召开全国工农教育会议,指出扫盲教育应配合各项生产建设的开展

1952年 参照苏联模式,对高等院校进行改造调整

十年社会主义建设时期 1958年 实施“教育大革命”,造成教育混乱

时期 时间 发展史实

“文革”时期 1961年 教育部对高等教育进行全面调整,中国高等教育事业稳步发展

1966~1976年 高等教育遭到严重破坏

改革开放时期 1977年 恢复统一高考招生制度

1982年 宪法规定“国家发展各种教育措施,扫除文盲”,将扫盲写入宪法

1986年 制订了《中华人民共和国义务教育法》

20世纪80年代以来 高等教育迅速发展,大学数量增加。资源配置和专业结构更趋合理

20世纪90年代以来 党和政府提出了“科教兴国”战略

2001年 中国政府宣布实现了基本普及九年义务教育的战略目标

针对训练1 国运兴衰,系于教育。联合国教科文组织认为:在一个占世界人口1/5的发展中国家做到这一点,是一项史无前例的壮举,它改变了中国的命运。这项“壮举”是指我国( )

A.1950年开始的扫盲教育

B.1977年恢复统一高考招生的制度

C.1986年制定了《中华人民共和国义务教育法》

D.2001年实现了基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲

解析:选D。2001年1月1日中华人民共和国国家主席江泽民宣布:中国实现了基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲,联合国教科文组织认为:在一个占世界人口1/5的发展中国家做到这一点,是一项史无前例的壮举,它改变了中国的命运。

理解“国运兴衰,系于教育”

1.中国的历史证明了这一点。近代的中国由于科技教育水平相对落后,最终沦为了半殖民地半封建社会。

2.当代的国际国内形势也决定了这一点:(1)国际:综合国力的竞争,越来越表现为经济实力、国防实力和民族凝聚力的竞争。

无论就其中哪一方面实力的增强来说,教育都具有基础性的地位。(2)国内:我国的经济增长方式还没有根本转变,沉重的人口负担还没有转化为人力资源的优势。而劳动力的素质、知识创新和技术创新能力不高,已经成为制约我们经济发展和国际竞争能力增强的一个主要因素。而这一切都必须坚定不移的依靠教育来完成,只有这样,中华民族才能自立于世界民族之林。

针对训练2 确立教育在社会主义现代化建设中的优先发展战略地位,提出“科教兴国”战略是因为( )

A.教育对经济和社会的推动作用日益明显

B.借鉴国际惯例

C.改革开放的需要

D.教育本身的发展要求

解析:选A。本题实为考查经济、科技与教育.三者的关系。我国目前正处于社会主义现代化建设新时期,经济社会发展迅速,但要继续保持经济社会发展的后劲,单纯靠资金投入是不行的,必须加大经济发展的科技含量,但科技发展最终还是取决于教育。

重视基础教育的原因及意义

1.原因

(1)基础教育是提高生产力的关键,其水平高低决定着劳动力素质的高低;这是关系劳动生产率能否提高的重要前提。(2)基础教育是发展高等教育的基础。

(3)基础教育关系到社会文明的程度,中小学的素质教育水平,直接影响着社会文明的水平。

(4)基础教育的成败,关系到未来社会的发展、国家的形象和国际地位的提高。

2.意义

(1)教育发展是科技进步、经济发展的基础,教育为科技进步、经济发展提供了强大的智力支持;要实现社会主义现代化,必须大力发展教育。

(2)经济繁荣、社会发展取决于劳动者的素质,优先发展教育正是为了造就高素质劳动者队伍和知识分子群体。

(3)21世纪是知识经济时代,国力的竞争,信息化时代的挑战,也是人才的挑战,当然也是教育的挑战。

(4)振兴民族的希望在教育,“国运兴衰,系于教育”。

针对训练3 下面关于重视基础教育原因的说法正确的是( )

①是提高生产力的关键 ②是发展高等教育的基础

③直接影响社会文明的程度 ④关系未来社会的发展

A.① B.①②

C.①②③ D.①②③④

解析:选D。本题为最佳选择题,所给四个内容均正确,故只有D项最为全面,是最佳选项。

归纳综合

一个核心:新中国教育。

两个阶段:文革前和文革后。

三个内容:扫盲教育、义务教育、高等教育。

认识:扫盲教育是发展教育的基础,义务教育是普及青少年教育和提高人口素质的重要手段,高等教育是旨在培养高等人才的教育。

史料探究研读

【史料★文本】

1.农民在田间进行扫盲学习(教材P118)

(1)属性:实景图片,反映了新中国成立后开展扫盲学习的情景。

(2)信息:反映了拾棉花的农民坐在田间地头学习认字,深层信息反映了1950年全国工农教育会议确定工农教育首先以识字教育为主,扫盲教育应配合国家各项生产建设展开的政策内容。

(3)方法:注意图片中人物的装束及所放置的物品等信息。

(4)价值:对学习和研究建国初的扫盲教育有很重要的史料价值。

2.高考恢复初期参加考试的学生(教材P119)

(1)属性:实景图片,反映的是高考考场实景。

(2)信息:反映了老师在认真监考,学生在认真答卷,再现了高考恢复时期考场实景,深层信息反映了文革结束后,在全国恢复统一高考招生制度,报名参加高考的人数多。

(3)价值:对学习和研究新中国高考制度的曲折发展有很重要的史料价值。

【史料★应用】 新中国的教育

阅读下列图文材料:

材料1:

材料2:我国的经济,到建国一百周年时,可能接近发达国家的水平。我们这样说,根据之一,就是在这段时间里,我们完全有能力把教育搞上去,提高我国的科学技术水平,培养出数以亿计的各级各类人才。我们国家,国力的强弱、经济发展后劲的大小,越来越取决于劳动者的素质,取决于知识分子的数量和质量。一个十亿人口的大国,教育搞上去了,人才资源的巨大优势是任何国家比不了的。

——《邓小平文选》

请回答:

(1)根据材料1,结合所学知识指出邓小平提出“三个面向”的历史条件。

(2)据材料2,你如何理解教育的重要性?

【全解全析】

审材料 新中国的教育问题

审设问 本题从图文材料入手,考查了我国教育的重要性及“三个面向”提出的历史条件。第(1)问结合十一届三中全会召开后我国社会主义现代化建设开展需要人才分析。第(2)问从教育与人才、经济的关系分析。

扣教材 新中国教育的发展

条理作答 (1)是在党的十一届三中全会召开后,社会主义现代化建设的全面展开迫切需要人才的历史条件下提出的。(2)经济的发展需要人才,人才培养又取决于教育,只有教育搞上去了,才能培养出数以亿计的各类人才,才能推动我国经济的快速发展,为社会主义现代化提供智力支持和持久的动力。

速效提能演练

课外视野拓展

义务教育

国家用法律形式规定对一定年龄儿童免费实施的某种程度的学校教育。又称强迫教育、免费教育或普及义务教育。义务的含义包括父母与家庭有使学龄儿童就学的义务,国家有设校兴学以使国民享受教育的义务,以及全社会有排除阻碍学龄儿童身心健全发展的种种不良影响的义务。

16世纪欧洲宗教改革运动中,新教国家为推行宗教教育,提倡广设教育。1619年,德意志魏玛邦公布的学校法令规定,父母应送其6~12岁子女入学,否则政府得强迫其履行义务。此为义务教育的开端。英、法、美等资本主义国家大多在19世纪70年代后实行义务教育。根据联合国教育、科学及文化组织的有关统计资料,到20世纪70年代末80年代初,已有近60个国家实施义务教育法。

附:课内答疑站

一、阅读与思考(教材P121)

阅读这则材料,请思考教育和科技、经济之间的关系。

提示:教育发展是科技进步、经济发展的基础,科技和教育是决定社会主义现代化建设成败的关键。要把我国建设成为社会主义现代化强国,必须大力发展科技和教育。

教育的发展推动着科技的进步,科技的进步也带动着教育水平的进步提高。国民经济的发展取决于科学技术的进步,而科技的发展取决于全民族的素质和科技人才。教育是培养人才、提高民族素质的基础。因此,国家把教育摆在优先发展的战略地位,提出了“科教兴国”的战略。

二、解析与探究(教材P121)

对比以上几种经济增长模式的差异,探究其间的不同反映了什么问题。

提示:在传统的经济模式中劳动增长和资本增长所占的比率由较大向较小发展,而科技和教育所占的比重增大到2/3左右,说明重视科教已成为世界发展的潮流,发展科教成为各国提升综合国力的主要手段,教育也日益被摆在了重要的战略位置。目前,我国也要切实实施好“科教兴国”战略。

三、自我测评(教材P121)

联系史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

提示:“文革”对教育的严重破坏,导致我国同发达国家的距离进一步拉大;改革开放以来,党和国家重视教育,提出“科教兴国”战略,教育的发展推动了科学技术的发展,成为推动社会进步的主要动力。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣