2012优化方案 语文:1.1《三国演义》课件(5)(新人教版选修《中国小说欣赏》)

文档属性

| 名称 | 2012优化方案 语文:1.1《三国演义》课件(5)(新人教版选修《中国小说欣赏》) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-10-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

第1课 三国演义

《三国演义》,原名《三国志通俗演义》,也称《三国志演义》,是我国第一部章回体小说,也是我国最有代表性的长篇历史演义小说,与《红楼梦》《水浒传》《西游记》并称为中国古代小说四大名著,是世界一流小说中成书最早的经典性作品。

《曹操献刀》节选自《三国演义》第四回的第二部分“谋董贼孟德献刀”,共两个情节:刺杀董卓未果;逃亡途中杀死其父结义弟兄吕伯奢全家。而这两个情节,恰恰反映了曹操性格的两个方面:既“雄”且“奸”。

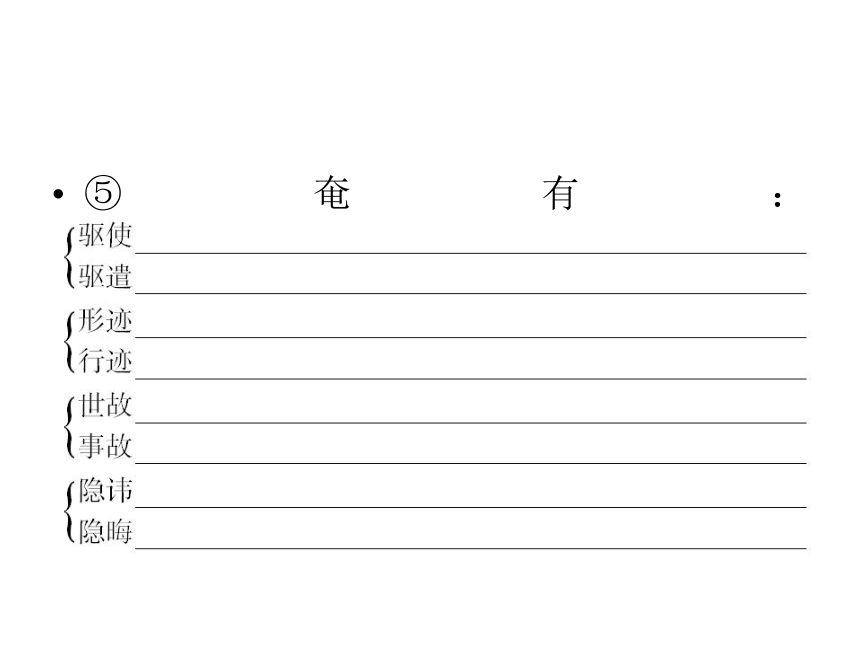

⑤奄有:_______________________________________

⑥向晚:_______________________________________

三、近义词辨析

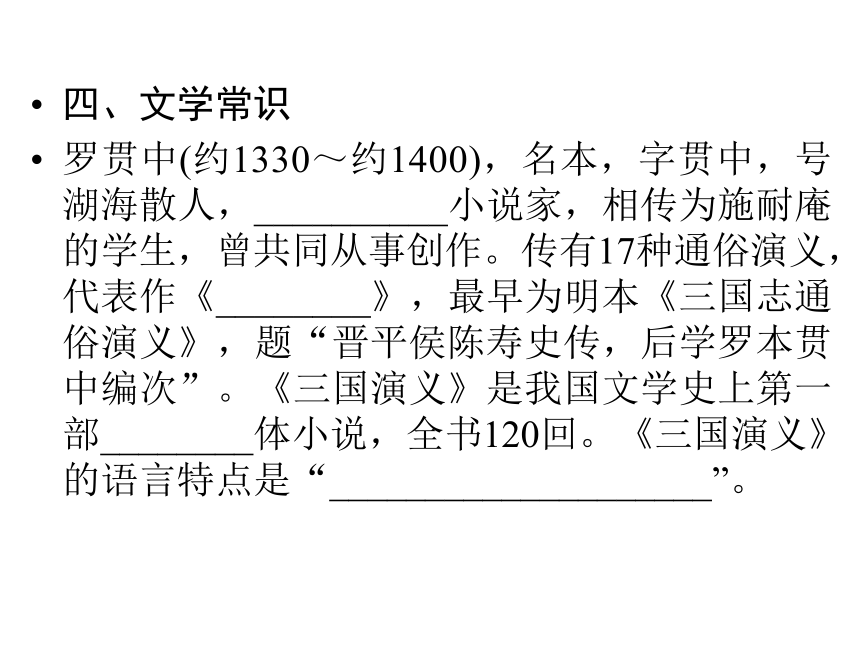

四、文学常识

罗贯中(约1330~约1400),名本,字贯中,号湖海散人,__________小说家,相传为施耐庵的学生,曾共同从事创作。传有17种通俗演义,代表作《________》,最早为明本《三国志通俗演义》,题“晋平侯陈寿史传,后学罗本贯中编次”。《三国演义》是我国文学史上第一部________体小说,全书120回。《三国演义》的语言特点是“____________________”。

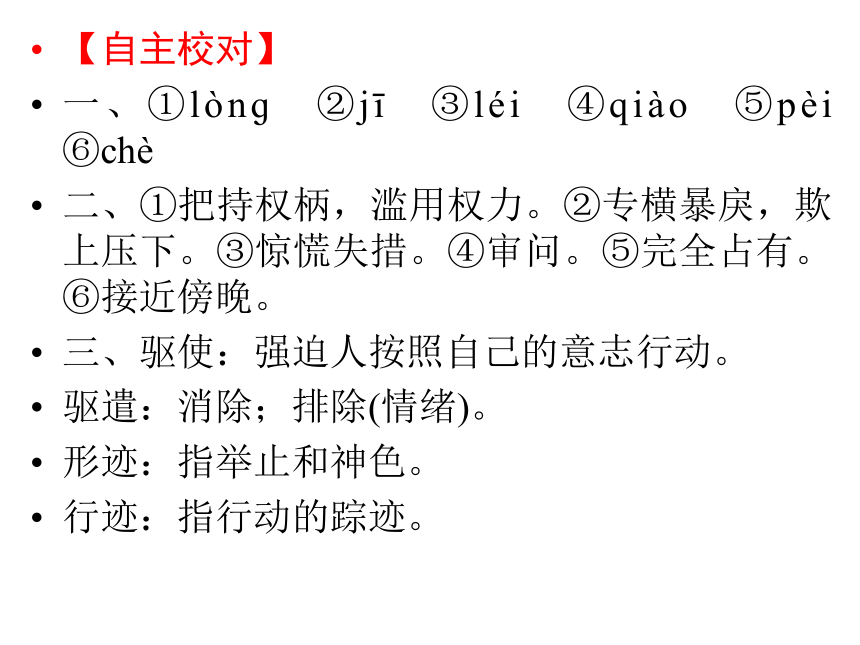

【自主校对】

一、①lònɡ ②jī ③léi ④qiào ⑤pèi ⑥chè

二、①把持权柄,滥用权力。②专横暴戾,欺上压下。③惊慌失措。④审问。⑤完全占有。⑥接近傍晚。

三、驱使:强迫人按照自己的意志行动。

驱遣:消除;排除(情绪)。

形迹:指举止和神色。

行迹:指行动的踪迹。

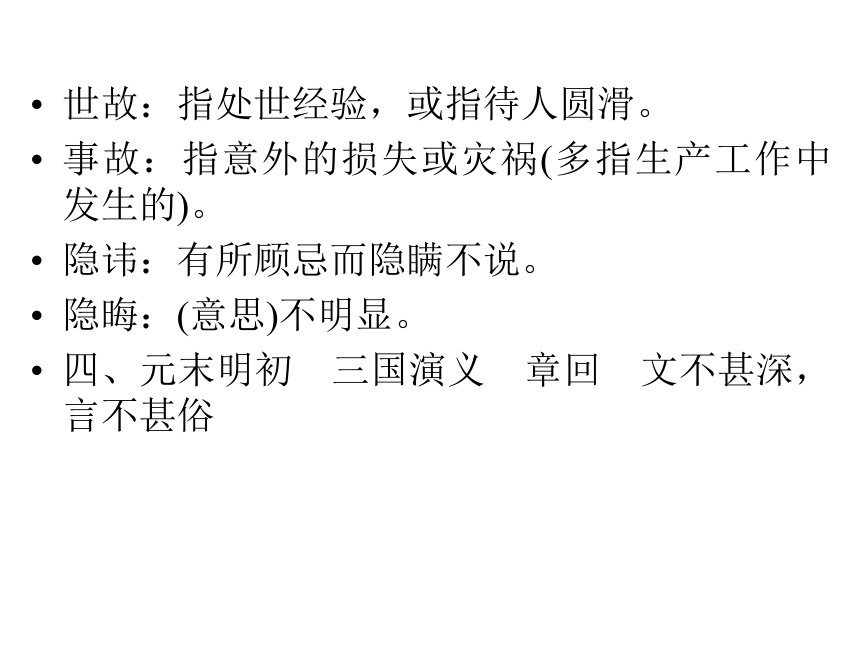

世故:指处世经验,或指待人圆滑。

事故:指意外的损失或灾祸(多指生产工作中发生的)。

隐讳:有所顾忌而隐瞒不说。

隐晦:(意思)不明显。

四、元末明初 三国演义 章回 文不甚深,言不甚俗

一、情节提要

1.“献刀”

“献刀”一节被大多数小说家视为刻画曹操机警多变的极佳的故事情节构造,其精彩之处正在于它通过环环相扣、险象环生的情节安排来突现人物的性格。

曹操献刀行刺,可谓一波三折,险象环生。曹操入府行刺,偏遇吕布侍陪,顿时加大了行刺难度,不禁让人为曹操捏一把汗,曹操随机一句“马羸行迟”,一石二鸟,调走吕布,为自己的行刺备足了机会,此一折;

正待曹操举刀欲刺时,事情却发生了戏剧性的变化,意外之事陡然出现,董卓自镜中看见了曹操的举动,让读者暂时放下的心再次提起,笃定曹操必死无疑,但绝处方显曹操的机警、诡谲,“下跪” “献刀”乃是意外中之意外,更使曹操有惊无险,此二折;此时恰遇吕布牵马至阁下,曹操再生一计,借试马之机,逃之夭夭,此三折。

此节正是凭紧凑的情节抓住了读者的心,塑造了一个栩栩如生的曹操。

2.“杀伯奢”

如果说“献刀”一节写尽了曹操的诡谲机警,那么“杀伯奢”一节则淋漓尽致地突现了他的多疑、狡诈、自私自利、心狠手辣。

伯奢是曹父的结义弟兄,他面对朋友之子,“义”字当头,极为盛情,先是安排住宿,继而沽酒而杀猪相款待,岂料招来杀身之祸。曹操先是误杀伯奢家人,写尽了他的多疑狡诈,继而杀死吕伯奢,完全暴露了他自私自利、心狠手辣的本性。尤其是杀死吕伯奢后说的那句话“宁教我负天下人,休教天下人负我”成了他的经典名言,更奠定了他的“奸雄”地位。

二、背景回放

《曹操献刀》之前,何进为了对付十常侍等宦官,虽然有不少人劝谏,但仍密诏董卓进京。十常侍得知消息,先行下手,杀死何进,并劫持皇上、陈留王等逃出宫廷,后被何进部下袁绍、曹操等迎请回宫。此后,董卓驻扎到京城外,他每日带铁骑军马入城,横行街市,出入宫廷,肆无忌惮。不久,董卓于温明园中,召集百官,大排宴会,遍请公卿,曰:“……吾欲废帝立陈留王,诸大臣以为何如?”丁原、卢植、司徒王允持不同意见,于是百官皆散。后吕布杀丁原而投董卓,董卓废帝而立陈留王,自立为国相,又因所谓“怨诗”而杀帝。

彼时,董卓在宫内宫外横行霸道,不可一世。越骑校尉伍孚欲杀董卓,未果,卓问曰:“谁教汝反?”孚瞪目大喝曰:“汝非吾君,吾非汝臣,何反之有!汝罪恶盈天,人人愿得而诛之。吾恨不车裂汝以谢天下。”在这种形势下,袁绍与王允书,图谋杀死董卓。……接下来的情节即为节选内容。曹操刺杀董卓失败后,到陈留招天下士人,立袁绍为盟主,讨卓。公孙瓒荐刘、关、张。董卓部将华雄连斩数将,关公出斩华雄,曹操抚慰,袁术歧视。八路诸侯为吕布战败,刘、关、张战吕布,吕布逃至虎牢关上。

1.本文按照什么顺序来安排情节?这样安排有什么好处?

答案: 本文作者在情节安排上是按照时间顺序和事件的进程来进行的。王允在生日宴上的哭诉,曹操为匡扶正义,挺身而出,勇借宝刀准备刺杀董卓,然后暗藏宝刀去面见董卓,正欲下手之时,被董卓从衣镜中察觉,于是曹操借口献刀,又借口试马,逃离洛阳,在中牟县遇陈宫,获救。在成皋借宿吕伯奢家,因疑心太重,痛下杀手,杀死吕伯奢及其家人。

这样安排故事情节,使情节紧凑,发展合理,让读者易于接受。

2.《三国演义》在塑造人物时,喜欢把人物放在特定的情节中,“在典型环境中表现典型人物”。谈谈这种表现手法的作用。

答案: 罗贯中可以说是绞尽脑汁,设计了许多引人入胜而又很特殊的情节。为了表现曹操的奸诈,他把曹操放在“献刀”与“磨刀”之中。文中写了三把刀,第一把是王允的七宝刀,曹操借刀杀人;第二把是吕伯奢家的杀猪刀,曹操听刀起疑;第三把是曹操自己的刀,曹操刀刃无辜。从“曹操献刀”的“刀”入手,进而了解本文的故事情节,一气呵成,整体感很强,避免了文章被分割得支离破碎。

用情节来表现人物,人物在其中显示个性,一定的情节又必须以背景为基础。不直接叙述其内心,单凭语言、动作,人物的精神自出。这是戏剧的手法,它不仅使语言更加简洁,也使人物形象更加清晰……曹操的方方面面都紧紧围绕一个“奸”字,《三国演义》在对曹操的形象丑化描写上,这是最生动、形象、入木的一段文字,也是《三国演义》艺术上取得成功的一个重要因素。

3.《三国演义》中特别是课文节选部分所展示的曹操的主要性格特征是什么?试结合课文进行分析。

答案: 在刺杀董卓未果的情节中,表现出曹操性格中“雄”的一面。王允得袁绍书,苦无良计,诈称生日而邀旧臣于家中。正当众臣为董卓谋位而相对哭泣时,“座中一人抚掌大笑”,这人正是曹操。他先“笑”众人无计,再凛然说出自己的打算,难道他早就有杀董卓之心?曹下边的答话,不仅让王允及众臣疑窦尽开,也让读者感受到他的英雄豪气:“近日操屈身以事卓者,实欲乘间图之耳。今卓颇信操,操因得时近卓。闻司徒有七宝刀一口,愿借与操入相府刺杀之,虽死不恨!”

这段话,既显示出曹操的识大义,有谋略,又表现出他的勇猛与胆识,是描绘曹操浓墨重彩的一笔。虽然接下来行刺未遂,但前边一席话已将他过人的胆识、超人的谋略表现无遗。

曹操生性多疑、狡诈、残忍、自私,在选段逃亡途中杀死其父结义兄弟吕伯奢全家情节中表现得淋漓尽致。吕伯奢是曹父的结义兄弟,像父辈一样细心周到地款待匆匆而来的曹操与陈宫。但曹操先是疑心重重,见伯奢“良久乃出”,已心存疑惑;待见到伯奢买酒“匆匆上驴而去”,疑心更重;直到听到磨刀声,马上变了脸:“伯奢非吾至亲,此去可疑,当窃听之。” “是矣!今若不先下手,必遭擒获。”于是拔剑而入,杀死了伯奢家人。

让人更觉残忍的是,他明明知道杀错了人,当再见盛意相邀的吕伯奢时,竟连伯奢也杀了以绝后患。当陈宫指责他不义时,他竟堂而皇之地说:“宁教我负天下人,休教天下人负我。”如此残忍、自私的自白怎能不让人切齿痛恨呢!这就是曹操!即使读者是第一次接触曹操其人,读完这一片段,他的形象也会凸现在我们的脑海中吧。

4.《三国演义》中的曹操与历史上的曹操并不完全相同。试结合这部小说的主题,想想作者为什么将曹操塑造成这样一个形象。

答案: 参考一:曹操是中国历史上杰出的政治家、军事家、文学家,这是史学家很早的定论。史学界对他的评价是相当高的,他对于中国的统一、民族的融合,以及生产力的恢复发展是功不可没的。在文学界,以他父子三人为代表的建安诗坛在同时代的文学作品中艺术成就是最高的,对诗歌发展的影响是深远的。这是曹操历史真实的一面。

参考二:长期以来,在我国众多的文学作品中,在我国的戏剧舞台上,曹操总是一个冷酷、凶残、可憎、可咒的白脸奸雄,与历史上的曹操距离甚远。在文学创作中,自宋朝以来,偏安于南方的赵宋王朝始终左右着人们的认识视线。到了元朝,人们还是尊重偏于西南而又奉行正统的蜀汉,民间传说中的尊刘抑曹的倾向,差不多起了决定性作用,因此这种观点不可能不影响到罗贯中,在塑造曹操这一形象上,对曹操的贬低也就不可避免。

一、意旨探微

《曹操献刀》通过“借刀”“献刀”“遇陈宫”“杀伯奢”等一系列情节,刻画出曹操的“奸雄”形象,尤其是“献刀”“杀伯奢”两节,更是将曹操的诡谲多变、多疑嗜血的本性活化出来,使一个随机应变、自私自利、心狠手辣的曹操站在了我们面前。

二、写法借鉴

1.对比衬托手法,凸现人物性格

作品中的人物有主次之分,次要衬托主要,是本篇描写人物的一个重要手法。如陈宫对待曹操错杀吕伯奢及全家的表情时,陈宫“默然”,而曹操却堂而皇之地认为自己错杀有理。

2.个性语言描写,展示人物特点

“操虽不才,愿即断董卓头,悬之都门,以谢天下”“闻司徒有七宝刀一口,愿借与操入相府刺杀之,虽死不恨”体现的是他的政治韬略和“易水壮士”般的英雄气概。“宁教我负天下人,休教天下人负我”则暴露出他的自私、狠毒的本性。

3.亦文亦白风格,适宜时代风貌

《三国演义》的语言亦文亦白,在浅近文言的基本格调中,杂入口语,显得通俗而活泼。明人蒋大器说它“文不甚深,言不甚俗,事纪其实,亦庶几乎史。盖欲读诵者,人人得而知之,若诗所谓里巷歌谣之义也”(《〈三国志通俗演义〉序》)。这段话较好地说明了《三国演义》的语言特色。“文不甚深”,指其通俗晓畅;“言不甚俗”,言其文采斐然。或文或白,无不生动传神,显示出人物的个性。这种文中带白的语言风格,很适宜表现三国时历史人物的精神风貌,也表现了文言小说向白话小说过渡的特征。

汉末爆发了声势浩大的黄巾起义,不久,起义被统治阶级的联合军事力量扑灭,而在镇压起义过程中出现了许多地方割据势力,彼此间又重新混战,为的是争夺地盘。不久,汉灵帝死去,少帝刘辨继位,外戚何进掌权,被挤出权力中枢的宦官不甘失败,设法杀死何进,袁绍起兵诛杀了宦官,又被董卓赶走,董卓废刘辨而立献帝刘协。

以袁绍为首的十七镇诸侯以讨伐董卓为名,先后割据混战。司徒王允忧国心切,想出了一个“连环计”,用绝色女子貂蝉离间董卓与其义子吕布的关系,然后与各路豪强联合,设计杀死董卓。董卓部将拥兵自重,又大杀王允及其同僚。

在连年混战过程中,曹操、刘备、孙坚渐次崛起。先是曹操以“勤王”名义救援了溃败中的汉献帝,并强迫献帝迁都许昌,从此他“挟天子以令诸侯”。经过十一年的长期征战,他先后歼灭了袁术、袁绍等地方割据势力,统一了黄河流域,占据了中原地带。

孙坚早在十七镇诸侯共讨董卓之时,便乘机移军长江中下游,攻取了江东六郡八十一州的地盘。孙坚死后,其子孙策、孙权先后接管一切,实力日益增强。

刘备则先因兵败依附曹操,后又辗转依附荆州刺史刘表。在此期间,他三顾茅庐,礼请诸葛亮出山辅佐,得到了一条有力的“臂膀”。其后,连续击败曹操部将的进攻,军事上有了起色,但偏处一隅,没有可靠的根据地,整个形势还是不妙。

不久曹操挟战胜袁绍的余威,亲率大军南下,想要一举消灭刘表、刘备、孙权等人,进而一统天下。恰逢刘表病死,其子刘琮献荆州降操,战局急转直下,大大有利于曹操。曹操在这种形势面前,滋生了骄傲轻敌情绪。经过诸葛亮的反复游说,孙权、刘备决定联合,双方共同发动了一场奠定三国鼎立局面的关键性的大战役——赤壁之战。赤壁一战,曹军几乎全军覆没,曹操只得统兵北还。大战过后,刘备又统兵攻占四川全境,取得了比较广阔的根据地。曹、刘、孙三足鼎立的局面从此形成。

此后若干年,三国展开了角逐争夺。当时据有荆襄九郡并两川之地的刘备,正发展壮大。但是,由于镇守荆州的关羽破坏了孙、刘联盟,孙权乘关羽忙于和曹兵交战之机,派兵袭占了关羽后方——荆州全境,关羽由此败亡。不久,曹操病死,其子曹丕废汉自立,建国号为“魏”。刘备闻讯,亦“继汉统”,正式建立蜀汉政权。为了报关羽被害之仇,刘备不听诸葛亮的劝阻,亲自统兵与孙权交战,结果为孙权手下大将陆逊所败,火烧连营七百里,全军丧亡殆尽,他自己也病死白帝城。

刘备死后,其子刘禅继位,一切依赖诸葛亮。诸葛亮内外操劳,常常疲于奔命。不久孙权也正式称帝,建立了吴国。魏、蜀、吴三国仍连年征战。这期间,诸葛亮坚持联吴讨曹:先出兵七擒孟获,收服了南部边境的少数民族,巩固了后方,又先后六出祁山,对魏作战。其间也有几次联合东吴共同伐魏,但因种种原因,终于未能消灭魏国。诸葛亮后来积劳成疾,病死于五丈原军中。他死后,姜维继任其军事统帅之职,也曾多次伐魏,同样没有取得成功,而后主刘禅平庸无能,朝政日益腐败,蜀汉国力日衰。吴、魏之间的征战也各有胜败。

后来,司马氏篡夺曹魏政权,建立了西晋。晋武帝司马炎派兵攻占四川,姜维假降,策反钟会不成而被杀,刘禅出降,蜀汉灭亡。孙权死后,继位的孙皓施政残暴,民心日背,西晋派大军顺流东下,终于灭了东吴。至此,天下重新归于统一。

一、曹操——乱世奸雄

曹操,东汉末年的政治家、军事家、文学家。本姓夏侯,字孟德,小名阿瞒,沛国谯县(今安徽亳州)人,出生于一个大官僚地主家庭。因其父曹嵩是中常侍曹腾之养子,故改姓曹。亦因这种关系,曹操自幼便有机会接触官宦子弟。

日后的劲敌袁绍亦是曹操年少时的朋友。曹操身长七尺,细眼长须。自幼放荡不羁,但很有才华,又足智多谋,善于随机应变。当年,汝南有个善于评论人物的名士,名叫许劭,他评论曹操为:“治世之能臣,乱世之奸雄。”在《三国演义》中,由于作者“拥刘反曹”的倾向,因此小说虽然展示了曹操雄才大略、有勇有谋、惜才爱才的一面,但他多疑、残忍、奸诈、自私的另一面却被无限夸大了。在罗贯中笔下的曹操成了一代“奸雄”的代表。

“操平生为人多疑,虽能用兵,疑则多败。吾以疑兵胜之。” ——诸葛亮

二、诸葛亮——鞠躬尽瘁

诸葛亮,字孔明,人称“卧龙先生”,琅琊阳都(今山东沂南)人。他隐居在隆中(今湖北襄阳西)时,被刘备三顾茅庐请出,成为刘备的军师。他提出联合孙权、抗击曹操的主张。在赤壁之战中,他联合孙权,大破曹兵。后帮助刘备建立蜀汉政权。刘备称帝后,他担任丞相。刘禅继位后,诸葛亮被封为武乡侯。诸葛亮曾六出祁山伐魏,最后病死五丈原军中。诸葛亮在《三国演义》中是“鞠躬尽瘁,死而后已”的贤相忠臣的代表,也是智慧的化身。

诸葛亮治国治军的才能,济世爱民、谦虚谨慎的品格为后世各种杰出的历史人物树立了榜样。历代君臣、知识分子、人民群众都从不同的角度称赞他,歌颂他,热爱他。可以说,诸葛亮在历史上的巨大影响已超过了他在三国历史上的政治军事实践。《三国演义》虽然突出了诸葛亮一生性格、品德、功业等的积极方面,但又无限夸大,把他描写成智慧的化身、忠贞的代表,并将其神化成了半人半神的超人形象。鲁迅评论说:“状诸葛之多智而近妖。”因此,《三国演义》中的诸葛亮不是真实的历史人物,而是历史小说人物。

三、刘备——宽厚仁慈

刘备,字玄德,涿郡人,为中山靖王的后裔。他喜欢结交天下英雄豪杰,有远大的志向。据说他身高八尺,两耳垂肩,双手过膝,面如冠玉,唇若涂脂。他虽然以织席贩鞋为业,但胸怀大志。

他和关羽、张飞桃园结义后,虽屡受挫折,但坚忍不拔。刘备三顾茅庐之后,采纳了军师诸葛亮的建议,联合孙权,抗击曹操。建安十三年,赤壁大战,他联合孙权,大破曹兵,占领荆州。后又夺取益州和汉中。公元221年,刘备在成都称帝,国号为汉。次年,在彝陵之战中大败,不久病死于白帝城。在《三国演义》中,刘备是个知人善任的明君形象。陈寿对刘备的评价是:“弘毅宽厚,知人待士,盖有高祖之风,英雄之器焉。及其举国托孤于诸葛亮,而心神无二,诚君臣之至公,古今之盛轨也。机权干略,不逮魏武,是以基宇亦狭。”但他“折而不挠,终不为下”。

在《三国演义》中,作者把刘备描写成“仁”的代表,汉室皇权正统的继承者,因而对刘备的仁爱、宽厚和知人善任的性格特征着力描画,极尽夸张,但在突出其“仁爱”时却又落入了“无能”一面,给人以“无能”和“虚伪”的感觉。电视剧中的刘备常常以泪洗面,哭与泪虽然表现了刘备的“仁”,但又给人以刘备的天下是哭出来的印象,扭曲了刘备是“枭雄”“人杰”的真实形象。

四、关羽——义重如山

关羽,字云长,河东解县人,刘备的义弟,五虎上将排名第一。因战乱而逃亡至涿郡,其后与张飞一起追随刘备。曾因汜水关前斩华雄、虎牢关前战吕布而闻名天下。

官渡之战前被俘,被曹操拜为偏将军,封汉寿亭侯,为曹操杀了袁绍名将颜良、文丑。其后千里走单骑,骑赤兔马,提青龙偃月刀,过五关斩六将,终于回到刘备身边。回到蜀国后,攻曹仁于樊城,水淹七军,收降曹操大将于禁,杀庞德,让华佗刮骨疗毒,威名远扬。但终因骄傲轻敌,刚愎自用,兵败麦城,被孙权杀害。关羽一生重情义,智勇双全,武艺绝伦。在《三国演义》中,他被塑造成“义”的化身。

小说描写了自黄巾起义至西晋统一的近百年历史,集中描绘了各个社会集团之间政治、军事、外交的斗争。通过这些斗争,作品揭露了当时社会的黑暗腐朽,谴责了统治者的残暴和丑恶,反映了人民向往和平的愿望,表现了作者的政治理想。书中把蜀国的刘备、诸葛亮、关羽等君臣作为理想中的政治道德观念的化身,仁君、贤相、良将的典范,而将魏国的曹操作为奸邪狡诈、推行暴政的代表,至于孙吴方面只是陪衬而已,因而具有明显的“拥刘反曹”的倾向。

一、人物形象栩栩如生

《三国演义》是一部英雄志士的颂歌,塑造了一系列独具神采的人物形象。其中,影响最大的是毛宗岗所说的“三绝”,即“古今来贤相中第一奇人”——诸葛亮,“古今来名将中第一奇人”——关羽,“古今来奸雄中第一奇人”——曹操。

诸葛亮身居山野,“每常自比管仲、乐毅”,素有经世济国的抱负;隆中对策,又时刻系心于世事;一旦受命于危难之际,义无反顾,死而后已。在破曹的过程中,诸葛亮既运筹帷幄,又提防周瑜的加害。《三国演义》之“草船借箭”“借东风”“三气周瑜”等一系列情节,把诸葛亮超人的智慧表现得淋漓尽致。而巧设空城计又充分表现了其胆智过人。其后,《三国演义》以充满感情的笔调,叙写诸葛亮的“挥泪斩马谡”和上表“自贬三等”,其以法治军、严于律己的贤者风范跃然纸上。然而,这样的一个贤者也有其自身的悲剧性。《三国演义》以司马懿、崔州平之语为诸葛亮后半生的悲剧命运暗设伏笔,突出“知其不可为而为”的精神。

《三国演义》所写的武将如云,唯义士而兼勇者的关羽,形象最为感人。关羽熟读《春秋》,深明大义。曹操欲收买关羽,极尽利诱之能事,其不为所动。关羽不仅忠义,而且勇武。“温酒斩华雄”,写他于敌阵取上将之首级如囊中取物;“过五关斩六将”,写他以寡敌众,所向披靡;“刮骨疗毒”,更渲染出惊心动魄的场面。引华佗之语:“某为医一生,未尝见此,君侯真天神也!”“单刀赴会”,称引大义,谈笑自若。鲁肃始则“不敢仰视”,继则“魂不附体”,再则“如痴如呆”。对关羽“义释”曹操的举动,历来众说纷纭。有些认为这是他的弱点,模糊了敌我界限。有些认为这正是忠义之表现,因为曹操曾经厚待过他。关于这一点,读者可以有自己的见解,不必拘于一说。

曹操虽然被写成反面人物,但作者并没有把他简单化,在写他奸诈时,也表现了他“豪爽而多智”的一面。例如在青梅煮酒的谈话中他笑袁术是“冢中枯骨”,袁绍是“干大事而惜身,见小利而忘命”,刘表是“虚名无实”,刘璋是“守户之犬”,对那时的人物分析得很精辟。

《三国演义》塑造的艺术典型都具有鲜明的个性,又具有一定的“类”的意义,有点像戏曲中程式化、脸谱化的表现。但也应看到,小说所塑造的具有特征化性格的人物,往往没有内在的冲突,缺少变化和发展,有时将主要特征过分夸大,造成了失真之感,鲁迅所指出的“欲显刘备之长厚而似伪,状诸葛之多智而近妖”(《中国小说史略》),就是最明显的例子。

二、战争情节精彩纷呈

《三国演义》反映出封建统治集团之间以及各统治集团内部的种种复杂尖锐的矛盾和斗争。尤其善于描写各种战争。作者总是以人物为中心,写出战争的各个方面,双方的战略、战术、力量的对比、地位的转化等,使大小战役各具特色、千变万化,并善于揭示战争胜负的决定因素,如官渡之战、赤壁之战、彝陵之战,各不相同,均成为著名的战役;七擒孟获、长坂坡、失街亭等也各有特色。其中赤壁之战的描写尤为精彩。

三、艺术手法虚实结合

清代的章学诚认为《三国演义》是“七分事实,三分虚构”(《丙辰札记》)。罗贯中较好地处理了历史真实与艺术虚构的关系,从而使《三国演义》产生出巨大的艺术魅力。但《三国演义》之所以在虚实结合方面较成功,主要是在对小说与历史的“质”的差异上有着比较清醒的认识和恰当的处理。他按照一定的政治道德观念重塑历史时,根据一定的美学理想来进行艺术的创造,使实服从于虚,而不是虚迁就于实。小说中的主要人物已经全非历史人物的本来面目,情节故事多经过张冠李戴、移花接木等艺术处理。它借了三国史实的基干和框架,描绘了一幅波澜壮阔、气势恢弘的历史画卷。

四、语言特色雅俗共赏

《三国演义》“文不甚深,言不甚俗”的浅近文言,有利于营造历史的气氛,雅俗共赏,形成了一种适合于历史演义的独特语体风格。其叙述语言以粗笔勾勒见长,简洁明快。人物语言开始注意个性化。

华容道放曹

(曹)操见前军停马不进,问是何故。回报曰:“前面山僻小路,因早晨下雨,坑堑内积水不流,泥陷马蹄,不能前进。”操大怒,叱曰:“军旅逢山开路,遇水叠桥,岂有泥泞不堪行之理?”传下号令,教老弱中伤军士在后慢行,强壮者担土束柴,搬草运芦,填塞道路,务要即时行动,如违令者斩。众军只得都下马,就路傍砍伐竹木,填塞山路。操恐后军来赶,令张辽、许褚、徐晃引百骑,执刀在手,但迟慢者便斩之。操喝令人马践踏而行。

操怒曰:“死生有命,何哭之有?如再哭者立斩。”三停人马,一停落后,一停填了沟壑,一停跟随曹操。过了险峻,路稍平坦,操回顾,止有三百余骑随后,并无衣甲袍铠整齐者。操催速行。众将曰:“马尽乏矣,只好少歇。”操曰:“赶到荆州将息未迟。”

又行不到数里,操在马上扬鞭大笑。众将问:“丞相何又大笑?”操曰:“人皆言周瑜、诸葛亮足智多谋,以吾观之,到底是无能之辈。若使此处伏一旅之师,吾等皆束手受缚矣。”言未毕,一声炮响,两边五百校刀手摆开,为首大将关云长提青龙刀,跨赤兔马,截住去路。操军见了,亡魂丧胆,面面相觑。

操曰:“既到此处,只得决一死战。”众将曰:“人纵然不怯,马力已乏,安能复战!”程昱曰:“某素知云长傲上而不忍下,欺强而不凌弱,恩怨分明,信义素著。丞相旧日有恩于彼,今只亲自告之,可脱此难。”操从其说,即纵马向前,欠身谓云长曰:“将军别来无恙。”云长亦欠身答曰:“关某奉军师将令,等候丞相多时。”操曰:“曹操兵败势危,到此无路,望将军以昔日之情为重。”云长曰:“昔日关某虽蒙丞相厚恩,然已斩颜良、诛文丑、解白马之危以奉报矣。今日之事,岂敢以私废公?”操曰:“五关斩将之时,还能记否?大丈夫以信义为重。将军深明《春秋》,岂不知庾公之斯追子濯孺子之事乎?”

云长是个义重如山之人,想起当日曹操许多恩义,与后来五关斩将之事,如何不动心?又见曹军惶惶,皆欲垂泪,一发心中不忍,于是把马头勒回,谓众军曰:“四散摆开。”这个分明是放曹操的意思。操见云长回马,便和众将一齐冲将过去。云长回身时,曹操已与众将过去了。云长大喝一声,众军皆下马,哭拜于地。云长愈加不忍。正犹豫间,张辽骤马而至。云长见了,又动故旧之情,长叹一声,并皆放去。

第1课 三国演义

《三国演义》,原名《三国志通俗演义》,也称《三国志演义》,是我国第一部章回体小说,也是我国最有代表性的长篇历史演义小说,与《红楼梦》《水浒传》《西游记》并称为中国古代小说四大名著,是世界一流小说中成书最早的经典性作品。

《曹操献刀》节选自《三国演义》第四回的第二部分“谋董贼孟德献刀”,共两个情节:刺杀董卓未果;逃亡途中杀死其父结义弟兄吕伯奢全家。而这两个情节,恰恰反映了曹操性格的两个方面:既“雄”且“奸”。

⑤奄有:_______________________________________

⑥向晚:_______________________________________

三、近义词辨析

四、文学常识

罗贯中(约1330~约1400),名本,字贯中,号湖海散人,__________小说家,相传为施耐庵的学生,曾共同从事创作。传有17种通俗演义,代表作《________》,最早为明本《三国志通俗演义》,题“晋平侯陈寿史传,后学罗本贯中编次”。《三国演义》是我国文学史上第一部________体小说,全书120回。《三国演义》的语言特点是“____________________”。

【自主校对】

一、①lònɡ ②jī ③léi ④qiào ⑤pèi ⑥chè

二、①把持权柄,滥用权力。②专横暴戾,欺上压下。③惊慌失措。④审问。⑤完全占有。⑥接近傍晚。

三、驱使:强迫人按照自己的意志行动。

驱遣:消除;排除(情绪)。

形迹:指举止和神色。

行迹:指行动的踪迹。

世故:指处世经验,或指待人圆滑。

事故:指意外的损失或灾祸(多指生产工作中发生的)。

隐讳:有所顾忌而隐瞒不说。

隐晦:(意思)不明显。

四、元末明初 三国演义 章回 文不甚深,言不甚俗

一、情节提要

1.“献刀”

“献刀”一节被大多数小说家视为刻画曹操机警多变的极佳的故事情节构造,其精彩之处正在于它通过环环相扣、险象环生的情节安排来突现人物的性格。

曹操献刀行刺,可谓一波三折,险象环生。曹操入府行刺,偏遇吕布侍陪,顿时加大了行刺难度,不禁让人为曹操捏一把汗,曹操随机一句“马羸行迟”,一石二鸟,调走吕布,为自己的行刺备足了机会,此一折;

正待曹操举刀欲刺时,事情却发生了戏剧性的变化,意外之事陡然出现,董卓自镜中看见了曹操的举动,让读者暂时放下的心再次提起,笃定曹操必死无疑,但绝处方显曹操的机警、诡谲,“下跪” “献刀”乃是意外中之意外,更使曹操有惊无险,此二折;此时恰遇吕布牵马至阁下,曹操再生一计,借试马之机,逃之夭夭,此三折。

此节正是凭紧凑的情节抓住了读者的心,塑造了一个栩栩如生的曹操。

2.“杀伯奢”

如果说“献刀”一节写尽了曹操的诡谲机警,那么“杀伯奢”一节则淋漓尽致地突现了他的多疑、狡诈、自私自利、心狠手辣。

伯奢是曹父的结义弟兄,他面对朋友之子,“义”字当头,极为盛情,先是安排住宿,继而沽酒而杀猪相款待,岂料招来杀身之祸。曹操先是误杀伯奢家人,写尽了他的多疑狡诈,继而杀死吕伯奢,完全暴露了他自私自利、心狠手辣的本性。尤其是杀死吕伯奢后说的那句话“宁教我负天下人,休教天下人负我”成了他的经典名言,更奠定了他的“奸雄”地位。

二、背景回放

《曹操献刀》之前,何进为了对付十常侍等宦官,虽然有不少人劝谏,但仍密诏董卓进京。十常侍得知消息,先行下手,杀死何进,并劫持皇上、陈留王等逃出宫廷,后被何进部下袁绍、曹操等迎请回宫。此后,董卓驻扎到京城外,他每日带铁骑军马入城,横行街市,出入宫廷,肆无忌惮。不久,董卓于温明园中,召集百官,大排宴会,遍请公卿,曰:“……吾欲废帝立陈留王,诸大臣以为何如?”丁原、卢植、司徒王允持不同意见,于是百官皆散。后吕布杀丁原而投董卓,董卓废帝而立陈留王,自立为国相,又因所谓“怨诗”而杀帝。

彼时,董卓在宫内宫外横行霸道,不可一世。越骑校尉伍孚欲杀董卓,未果,卓问曰:“谁教汝反?”孚瞪目大喝曰:“汝非吾君,吾非汝臣,何反之有!汝罪恶盈天,人人愿得而诛之。吾恨不车裂汝以谢天下。”在这种形势下,袁绍与王允书,图谋杀死董卓。……接下来的情节即为节选内容。曹操刺杀董卓失败后,到陈留招天下士人,立袁绍为盟主,讨卓。公孙瓒荐刘、关、张。董卓部将华雄连斩数将,关公出斩华雄,曹操抚慰,袁术歧视。八路诸侯为吕布战败,刘、关、张战吕布,吕布逃至虎牢关上。

1.本文按照什么顺序来安排情节?这样安排有什么好处?

答案: 本文作者在情节安排上是按照时间顺序和事件的进程来进行的。王允在生日宴上的哭诉,曹操为匡扶正义,挺身而出,勇借宝刀准备刺杀董卓,然后暗藏宝刀去面见董卓,正欲下手之时,被董卓从衣镜中察觉,于是曹操借口献刀,又借口试马,逃离洛阳,在中牟县遇陈宫,获救。在成皋借宿吕伯奢家,因疑心太重,痛下杀手,杀死吕伯奢及其家人。

这样安排故事情节,使情节紧凑,发展合理,让读者易于接受。

2.《三国演义》在塑造人物时,喜欢把人物放在特定的情节中,“在典型环境中表现典型人物”。谈谈这种表现手法的作用。

答案: 罗贯中可以说是绞尽脑汁,设计了许多引人入胜而又很特殊的情节。为了表现曹操的奸诈,他把曹操放在“献刀”与“磨刀”之中。文中写了三把刀,第一把是王允的七宝刀,曹操借刀杀人;第二把是吕伯奢家的杀猪刀,曹操听刀起疑;第三把是曹操自己的刀,曹操刀刃无辜。从“曹操献刀”的“刀”入手,进而了解本文的故事情节,一气呵成,整体感很强,避免了文章被分割得支离破碎。

用情节来表现人物,人物在其中显示个性,一定的情节又必须以背景为基础。不直接叙述其内心,单凭语言、动作,人物的精神自出。这是戏剧的手法,它不仅使语言更加简洁,也使人物形象更加清晰……曹操的方方面面都紧紧围绕一个“奸”字,《三国演义》在对曹操的形象丑化描写上,这是最生动、形象、入木的一段文字,也是《三国演义》艺术上取得成功的一个重要因素。

3.《三国演义》中特别是课文节选部分所展示的曹操的主要性格特征是什么?试结合课文进行分析。

答案: 在刺杀董卓未果的情节中,表现出曹操性格中“雄”的一面。王允得袁绍书,苦无良计,诈称生日而邀旧臣于家中。正当众臣为董卓谋位而相对哭泣时,“座中一人抚掌大笑”,这人正是曹操。他先“笑”众人无计,再凛然说出自己的打算,难道他早就有杀董卓之心?曹下边的答话,不仅让王允及众臣疑窦尽开,也让读者感受到他的英雄豪气:“近日操屈身以事卓者,实欲乘间图之耳。今卓颇信操,操因得时近卓。闻司徒有七宝刀一口,愿借与操入相府刺杀之,虽死不恨!”

这段话,既显示出曹操的识大义,有谋略,又表现出他的勇猛与胆识,是描绘曹操浓墨重彩的一笔。虽然接下来行刺未遂,但前边一席话已将他过人的胆识、超人的谋略表现无遗。

曹操生性多疑、狡诈、残忍、自私,在选段逃亡途中杀死其父结义兄弟吕伯奢全家情节中表现得淋漓尽致。吕伯奢是曹父的结义兄弟,像父辈一样细心周到地款待匆匆而来的曹操与陈宫。但曹操先是疑心重重,见伯奢“良久乃出”,已心存疑惑;待见到伯奢买酒“匆匆上驴而去”,疑心更重;直到听到磨刀声,马上变了脸:“伯奢非吾至亲,此去可疑,当窃听之。” “是矣!今若不先下手,必遭擒获。”于是拔剑而入,杀死了伯奢家人。

让人更觉残忍的是,他明明知道杀错了人,当再见盛意相邀的吕伯奢时,竟连伯奢也杀了以绝后患。当陈宫指责他不义时,他竟堂而皇之地说:“宁教我负天下人,休教天下人负我。”如此残忍、自私的自白怎能不让人切齿痛恨呢!这就是曹操!即使读者是第一次接触曹操其人,读完这一片段,他的形象也会凸现在我们的脑海中吧。

4.《三国演义》中的曹操与历史上的曹操并不完全相同。试结合这部小说的主题,想想作者为什么将曹操塑造成这样一个形象。

答案: 参考一:曹操是中国历史上杰出的政治家、军事家、文学家,这是史学家很早的定论。史学界对他的评价是相当高的,他对于中国的统一、民族的融合,以及生产力的恢复发展是功不可没的。在文学界,以他父子三人为代表的建安诗坛在同时代的文学作品中艺术成就是最高的,对诗歌发展的影响是深远的。这是曹操历史真实的一面。

参考二:长期以来,在我国众多的文学作品中,在我国的戏剧舞台上,曹操总是一个冷酷、凶残、可憎、可咒的白脸奸雄,与历史上的曹操距离甚远。在文学创作中,自宋朝以来,偏安于南方的赵宋王朝始终左右着人们的认识视线。到了元朝,人们还是尊重偏于西南而又奉行正统的蜀汉,民间传说中的尊刘抑曹的倾向,差不多起了决定性作用,因此这种观点不可能不影响到罗贯中,在塑造曹操这一形象上,对曹操的贬低也就不可避免。

一、意旨探微

《曹操献刀》通过“借刀”“献刀”“遇陈宫”“杀伯奢”等一系列情节,刻画出曹操的“奸雄”形象,尤其是“献刀”“杀伯奢”两节,更是将曹操的诡谲多变、多疑嗜血的本性活化出来,使一个随机应变、自私自利、心狠手辣的曹操站在了我们面前。

二、写法借鉴

1.对比衬托手法,凸现人物性格

作品中的人物有主次之分,次要衬托主要,是本篇描写人物的一个重要手法。如陈宫对待曹操错杀吕伯奢及全家的表情时,陈宫“默然”,而曹操却堂而皇之地认为自己错杀有理。

2.个性语言描写,展示人物特点

“操虽不才,愿即断董卓头,悬之都门,以谢天下”“闻司徒有七宝刀一口,愿借与操入相府刺杀之,虽死不恨”体现的是他的政治韬略和“易水壮士”般的英雄气概。“宁教我负天下人,休教天下人负我”则暴露出他的自私、狠毒的本性。

3.亦文亦白风格,适宜时代风貌

《三国演义》的语言亦文亦白,在浅近文言的基本格调中,杂入口语,显得通俗而活泼。明人蒋大器说它“文不甚深,言不甚俗,事纪其实,亦庶几乎史。盖欲读诵者,人人得而知之,若诗所谓里巷歌谣之义也”(《〈三国志通俗演义〉序》)。这段话较好地说明了《三国演义》的语言特色。“文不甚深”,指其通俗晓畅;“言不甚俗”,言其文采斐然。或文或白,无不生动传神,显示出人物的个性。这种文中带白的语言风格,很适宜表现三国时历史人物的精神风貌,也表现了文言小说向白话小说过渡的特征。

汉末爆发了声势浩大的黄巾起义,不久,起义被统治阶级的联合军事力量扑灭,而在镇压起义过程中出现了许多地方割据势力,彼此间又重新混战,为的是争夺地盘。不久,汉灵帝死去,少帝刘辨继位,外戚何进掌权,被挤出权力中枢的宦官不甘失败,设法杀死何进,袁绍起兵诛杀了宦官,又被董卓赶走,董卓废刘辨而立献帝刘协。

以袁绍为首的十七镇诸侯以讨伐董卓为名,先后割据混战。司徒王允忧国心切,想出了一个“连环计”,用绝色女子貂蝉离间董卓与其义子吕布的关系,然后与各路豪强联合,设计杀死董卓。董卓部将拥兵自重,又大杀王允及其同僚。

在连年混战过程中,曹操、刘备、孙坚渐次崛起。先是曹操以“勤王”名义救援了溃败中的汉献帝,并强迫献帝迁都许昌,从此他“挟天子以令诸侯”。经过十一年的长期征战,他先后歼灭了袁术、袁绍等地方割据势力,统一了黄河流域,占据了中原地带。

孙坚早在十七镇诸侯共讨董卓之时,便乘机移军长江中下游,攻取了江东六郡八十一州的地盘。孙坚死后,其子孙策、孙权先后接管一切,实力日益增强。

刘备则先因兵败依附曹操,后又辗转依附荆州刺史刘表。在此期间,他三顾茅庐,礼请诸葛亮出山辅佐,得到了一条有力的“臂膀”。其后,连续击败曹操部将的进攻,军事上有了起色,但偏处一隅,没有可靠的根据地,整个形势还是不妙。

不久曹操挟战胜袁绍的余威,亲率大军南下,想要一举消灭刘表、刘备、孙权等人,进而一统天下。恰逢刘表病死,其子刘琮献荆州降操,战局急转直下,大大有利于曹操。曹操在这种形势面前,滋生了骄傲轻敌情绪。经过诸葛亮的反复游说,孙权、刘备决定联合,双方共同发动了一场奠定三国鼎立局面的关键性的大战役——赤壁之战。赤壁一战,曹军几乎全军覆没,曹操只得统兵北还。大战过后,刘备又统兵攻占四川全境,取得了比较广阔的根据地。曹、刘、孙三足鼎立的局面从此形成。

此后若干年,三国展开了角逐争夺。当时据有荆襄九郡并两川之地的刘备,正发展壮大。但是,由于镇守荆州的关羽破坏了孙、刘联盟,孙权乘关羽忙于和曹兵交战之机,派兵袭占了关羽后方——荆州全境,关羽由此败亡。不久,曹操病死,其子曹丕废汉自立,建国号为“魏”。刘备闻讯,亦“继汉统”,正式建立蜀汉政权。为了报关羽被害之仇,刘备不听诸葛亮的劝阻,亲自统兵与孙权交战,结果为孙权手下大将陆逊所败,火烧连营七百里,全军丧亡殆尽,他自己也病死白帝城。

刘备死后,其子刘禅继位,一切依赖诸葛亮。诸葛亮内外操劳,常常疲于奔命。不久孙权也正式称帝,建立了吴国。魏、蜀、吴三国仍连年征战。这期间,诸葛亮坚持联吴讨曹:先出兵七擒孟获,收服了南部边境的少数民族,巩固了后方,又先后六出祁山,对魏作战。其间也有几次联合东吴共同伐魏,但因种种原因,终于未能消灭魏国。诸葛亮后来积劳成疾,病死于五丈原军中。他死后,姜维继任其军事统帅之职,也曾多次伐魏,同样没有取得成功,而后主刘禅平庸无能,朝政日益腐败,蜀汉国力日衰。吴、魏之间的征战也各有胜败。

后来,司马氏篡夺曹魏政权,建立了西晋。晋武帝司马炎派兵攻占四川,姜维假降,策反钟会不成而被杀,刘禅出降,蜀汉灭亡。孙权死后,继位的孙皓施政残暴,民心日背,西晋派大军顺流东下,终于灭了东吴。至此,天下重新归于统一。

一、曹操——乱世奸雄

曹操,东汉末年的政治家、军事家、文学家。本姓夏侯,字孟德,小名阿瞒,沛国谯县(今安徽亳州)人,出生于一个大官僚地主家庭。因其父曹嵩是中常侍曹腾之养子,故改姓曹。亦因这种关系,曹操自幼便有机会接触官宦子弟。

日后的劲敌袁绍亦是曹操年少时的朋友。曹操身长七尺,细眼长须。自幼放荡不羁,但很有才华,又足智多谋,善于随机应变。当年,汝南有个善于评论人物的名士,名叫许劭,他评论曹操为:“治世之能臣,乱世之奸雄。”在《三国演义》中,由于作者“拥刘反曹”的倾向,因此小说虽然展示了曹操雄才大略、有勇有谋、惜才爱才的一面,但他多疑、残忍、奸诈、自私的另一面却被无限夸大了。在罗贯中笔下的曹操成了一代“奸雄”的代表。

“操平生为人多疑,虽能用兵,疑则多败。吾以疑兵胜之。” ——诸葛亮

二、诸葛亮——鞠躬尽瘁

诸葛亮,字孔明,人称“卧龙先生”,琅琊阳都(今山东沂南)人。他隐居在隆中(今湖北襄阳西)时,被刘备三顾茅庐请出,成为刘备的军师。他提出联合孙权、抗击曹操的主张。在赤壁之战中,他联合孙权,大破曹兵。后帮助刘备建立蜀汉政权。刘备称帝后,他担任丞相。刘禅继位后,诸葛亮被封为武乡侯。诸葛亮曾六出祁山伐魏,最后病死五丈原军中。诸葛亮在《三国演义》中是“鞠躬尽瘁,死而后已”的贤相忠臣的代表,也是智慧的化身。

诸葛亮治国治军的才能,济世爱民、谦虚谨慎的品格为后世各种杰出的历史人物树立了榜样。历代君臣、知识分子、人民群众都从不同的角度称赞他,歌颂他,热爱他。可以说,诸葛亮在历史上的巨大影响已超过了他在三国历史上的政治军事实践。《三国演义》虽然突出了诸葛亮一生性格、品德、功业等的积极方面,但又无限夸大,把他描写成智慧的化身、忠贞的代表,并将其神化成了半人半神的超人形象。鲁迅评论说:“状诸葛之多智而近妖。”因此,《三国演义》中的诸葛亮不是真实的历史人物,而是历史小说人物。

三、刘备——宽厚仁慈

刘备,字玄德,涿郡人,为中山靖王的后裔。他喜欢结交天下英雄豪杰,有远大的志向。据说他身高八尺,两耳垂肩,双手过膝,面如冠玉,唇若涂脂。他虽然以织席贩鞋为业,但胸怀大志。

他和关羽、张飞桃园结义后,虽屡受挫折,但坚忍不拔。刘备三顾茅庐之后,采纳了军师诸葛亮的建议,联合孙权,抗击曹操。建安十三年,赤壁大战,他联合孙权,大破曹兵,占领荆州。后又夺取益州和汉中。公元221年,刘备在成都称帝,国号为汉。次年,在彝陵之战中大败,不久病死于白帝城。在《三国演义》中,刘备是个知人善任的明君形象。陈寿对刘备的评价是:“弘毅宽厚,知人待士,盖有高祖之风,英雄之器焉。及其举国托孤于诸葛亮,而心神无二,诚君臣之至公,古今之盛轨也。机权干略,不逮魏武,是以基宇亦狭。”但他“折而不挠,终不为下”。

在《三国演义》中,作者把刘备描写成“仁”的代表,汉室皇权正统的继承者,因而对刘备的仁爱、宽厚和知人善任的性格特征着力描画,极尽夸张,但在突出其“仁爱”时却又落入了“无能”一面,给人以“无能”和“虚伪”的感觉。电视剧中的刘备常常以泪洗面,哭与泪虽然表现了刘备的“仁”,但又给人以刘备的天下是哭出来的印象,扭曲了刘备是“枭雄”“人杰”的真实形象。

四、关羽——义重如山

关羽,字云长,河东解县人,刘备的义弟,五虎上将排名第一。因战乱而逃亡至涿郡,其后与张飞一起追随刘备。曾因汜水关前斩华雄、虎牢关前战吕布而闻名天下。

官渡之战前被俘,被曹操拜为偏将军,封汉寿亭侯,为曹操杀了袁绍名将颜良、文丑。其后千里走单骑,骑赤兔马,提青龙偃月刀,过五关斩六将,终于回到刘备身边。回到蜀国后,攻曹仁于樊城,水淹七军,收降曹操大将于禁,杀庞德,让华佗刮骨疗毒,威名远扬。但终因骄傲轻敌,刚愎自用,兵败麦城,被孙权杀害。关羽一生重情义,智勇双全,武艺绝伦。在《三国演义》中,他被塑造成“义”的化身。

小说描写了自黄巾起义至西晋统一的近百年历史,集中描绘了各个社会集团之间政治、军事、外交的斗争。通过这些斗争,作品揭露了当时社会的黑暗腐朽,谴责了统治者的残暴和丑恶,反映了人民向往和平的愿望,表现了作者的政治理想。书中把蜀国的刘备、诸葛亮、关羽等君臣作为理想中的政治道德观念的化身,仁君、贤相、良将的典范,而将魏国的曹操作为奸邪狡诈、推行暴政的代表,至于孙吴方面只是陪衬而已,因而具有明显的“拥刘反曹”的倾向。

一、人物形象栩栩如生

《三国演义》是一部英雄志士的颂歌,塑造了一系列独具神采的人物形象。其中,影响最大的是毛宗岗所说的“三绝”,即“古今来贤相中第一奇人”——诸葛亮,“古今来名将中第一奇人”——关羽,“古今来奸雄中第一奇人”——曹操。

诸葛亮身居山野,“每常自比管仲、乐毅”,素有经世济国的抱负;隆中对策,又时刻系心于世事;一旦受命于危难之际,义无反顾,死而后已。在破曹的过程中,诸葛亮既运筹帷幄,又提防周瑜的加害。《三国演义》之“草船借箭”“借东风”“三气周瑜”等一系列情节,把诸葛亮超人的智慧表现得淋漓尽致。而巧设空城计又充分表现了其胆智过人。其后,《三国演义》以充满感情的笔调,叙写诸葛亮的“挥泪斩马谡”和上表“自贬三等”,其以法治军、严于律己的贤者风范跃然纸上。然而,这样的一个贤者也有其自身的悲剧性。《三国演义》以司马懿、崔州平之语为诸葛亮后半生的悲剧命运暗设伏笔,突出“知其不可为而为”的精神。

《三国演义》所写的武将如云,唯义士而兼勇者的关羽,形象最为感人。关羽熟读《春秋》,深明大义。曹操欲收买关羽,极尽利诱之能事,其不为所动。关羽不仅忠义,而且勇武。“温酒斩华雄”,写他于敌阵取上将之首级如囊中取物;“过五关斩六将”,写他以寡敌众,所向披靡;“刮骨疗毒”,更渲染出惊心动魄的场面。引华佗之语:“某为医一生,未尝见此,君侯真天神也!”“单刀赴会”,称引大义,谈笑自若。鲁肃始则“不敢仰视”,继则“魂不附体”,再则“如痴如呆”。对关羽“义释”曹操的举动,历来众说纷纭。有些认为这是他的弱点,模糊了敌我界限。有些认为这正是忠义之表现,因为曹操曾经厚待过他。关于这一点,读者可以有自己的见解,不必拘于一说。

曹操虽然被写成反面人物,但作者并没有把他简单化,在写他奸诈时,也表现了他“豪爽而多智”的一面。例如在青梅煮酒的谈话中他笑袁术是“冢中枯骨”,袁绍是“干大事而惜身,见小利而忘命”,刘表是“虚名无实”,刘璋是“守户之犬”,对那时的人物分析得很精辟。

《三国演义》塑造的艺术典型都具有鲜明的个性,又具有一定的“类”的意义,有点像戏曲中程式化、脸谱化的表现。但也应看到,小说所塑造的具有特征化性格的人物,往往没有内在的冲突,缺少变化和发展,有时将主要特征过分夸大,造成了失真之感,鲁迅所指出的“欲显刘备之长厚而似伪,状诸葛之多智而近妖”(《中国小说史略》),就是最明显的例子。

二、战争情节精彩纷呈

《三国演义》反映出封建统治集团之间以及各统治集团内部的种种复杂尖锐的矛盾和斗争。尤其善于描写各种战争。作者总是以人物为中心,写出战争的各个方面,双方的战略、战术、力量的对比、地位的转化等,使大小战役各具特色、千变万化,并善于揭示战争胜负的决定因素,如官渡之战、赤壁之战、彝陵之战,各不相同,均成为著名的战役;七擒孟获、长坂坡、失街亭等也各有特色。其中赤壁之战的描写尤为精彩。

三、艺术手法虚实结合

清代的章学诚认为《三国演义》是“七分事实,三分虚构”(《丙辰札记》)。罗贯中较好地处理了历史真实与艺术虚构的关系,从而使《三国演义》产生出巨大的艺术魅力。但《三国演义》之所以在虚实结合方面较成功,主要是在对小说与历史的“质”的差异上有着比较清醒的认识和恰当的处理。他按照一定的政治道德观念重塑历史时,根据一定的美学理想来进行艺术的创造,使实服从于虚,而不是虚迁就于实。小说中的主要人物已经全非历史人物的本来面目,情节故事多经过张冠李戴、移花接木等艺术处理。它借了三国史实的基干和框架,描绘了一幅波澜壮阔、气势恢弘的历史画卷。

四、语言特色雅俗共赏

《三国演义》“文不甚深,言不甚俗”的浅近文言,有利于营造历史的气氛,雅俗共赏,形成了一种适合于历史演义的独特语体风格。其叙述语言以粗笔勾勒见长,简洁明快。人物语言开始注意个性化。

华容道放曹

(曹)操见前军停马不进,问是何故。回报曰:“前面山僻小路,因早晨下雨,坑堑内积水不流,泥陷马蹄,不能前进。”操大怒,叱曰:“军旅逢山开路,遇水叠桥,岂有泥泞不堪行之理?”传下号令,教老弱中伤军士在后慢行,强壮者担土束柴,搬草运芦,填塞道路,务要即时行动,如违令者斩。众军只得都下马,就路傍砍伐竹木,填塞山路。操恐后军来赶,令张辽、许褚、徐晃引百骑,执刀在手,但迟慢者便斩之。操喝令人马践踏而行。

操怒曰:“死生有命,何哭之有?如再哭者立斩。”三停人马,一停落后,一停填了沟壑,一停跟随曹操。过了险峻,路稍平坦,操回顾,止有三百余骑随后,并无衣甲袍铠整齐者。操催速行。众将曰:“马尽乏矣,只好少歇。”操曰:“赶到荆州将息未迟。”

又行不到数里,操在马上扬鞭大笑。众将问:“丞相何又大笑?”操曰:“人皆言周瑜、诸葛亮足智多谋,以吾观之,到底是无能之辈。若使此处伏一旅之师,吾等皆束手受缚矣。”言未毕,一声炮响,两边五百校刀手摆开,为首大将关云长提青龙刀,跨赤兔马,截住去路。操军见了,亡魂丧胆,面面相觑。

操曰:“既到此处,只得决一死战。”众将曰:“人纵然不怯,马力已乏,安能复战!”程昱曰:“某素知云长傲上而不忍下,欺强而不凌弱,恩怨分明,信义素著。丞相旧日有恩于彼,今只亲自告之,可脱此难。”操从其说,即纵马向前,欠身谓云长曰:“将军别来无恙。”云长亦欠身答曰:“关某奉军师将令,等候丞相多时。”操曰:“曹操兵败势危,到此无路,望将军以昔日之情为重。”云长曰:“昔日关某虽蒙丞相厚恩,然已斩颜良、诛文丑、解白马之危以奉报矣。今日之事,岂敢以私废公?”操曰:“五关斩将之时,还能记否?大丈夫以信义为重。将军深明《春秋》,岂不知庾公之斯追子濯孺子之事乎?”

云长是个义重如山之人,想起当日曹操许多恩义,与后来五关斩将之事,如何不动心?又见曹军惶惶,皆欲垂泪,一发心中不忍,于是把马头勒回,谓众军曰:“四散摆开。”这个分明是放曹操的意思。操见云长回马,便和众将一齐冲将过去。云长回身时,曹操已与众将过去了。云长大喝一声,众军皆下马,哭拜于地。云长愈加不忍。正犹豫间,张辽骤马而至。云长见了,又动故旧之情,长叹一声,并皆放去。

同课章节目录