2012优化方案 语文:4.7《儒林外史》课件(3)(新人教版选修《中国小说欣赏》)

文档属性

| 名称 | 2012优化方案 语文:4.7《儒林外史》课件(3)(新人教版选修《中国小说欣赏》) |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 798.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-10-08 18:30:19 | ||

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

第7课 儒林外史

现在通行的《儒林外史》为清吴敬梓作,共有56回。本书是一部讽刺小说,是一幅活生生的社会面貌图。它以生动形象的笔墨,逼真地反映社会。书中刻画了各种类型的士人利欲熏心、虚伪丑恶的精神面目,暴露出封建社会的腐朽和黑暗,并对科举制度和封建礼教作了深刻的批判和嘲讽。对于自食其力的人,则予以尊重和同情。匡超人本来是一个心地纯洁的少年,在社会上染泡几时,心灵便丑陋、变形,作者直接将矛头对准了科举制度,对准了丑恶的八股取士。

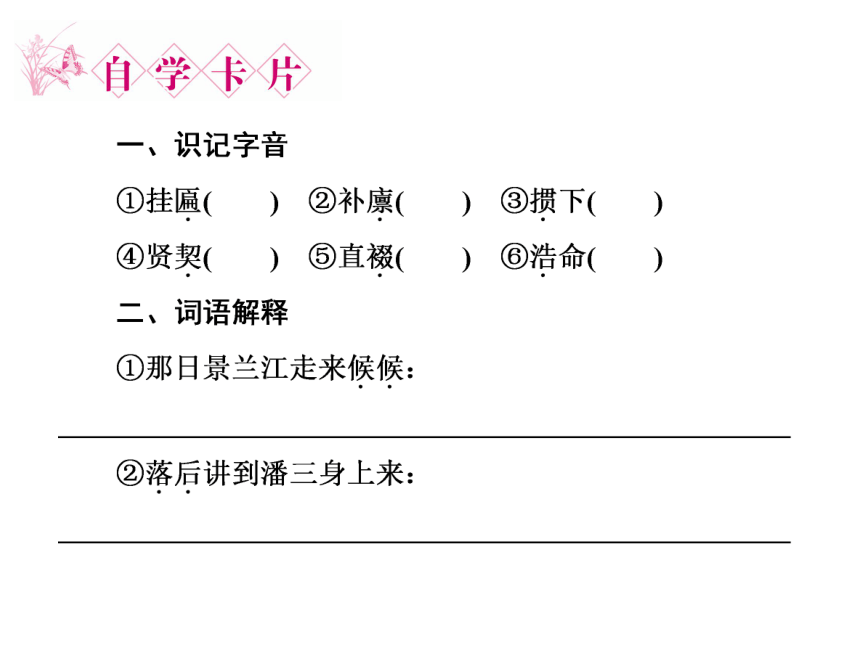

三、近义词辨析

三、埋怨:因为事情不如意而对自己认为原因所在的人或事物表示不满。

怨恨:强烈不满或仇恨,也指这种情绪。

考察:实地观察调查。

考查:考较查验。

眼花缭乱:眼睛看见复杂纷繁的东西而感到迷乱。

应接不暇:形容来人或事情太多,接待应付不过来。

四、文木老人 儒林外史 文木山房诗文集

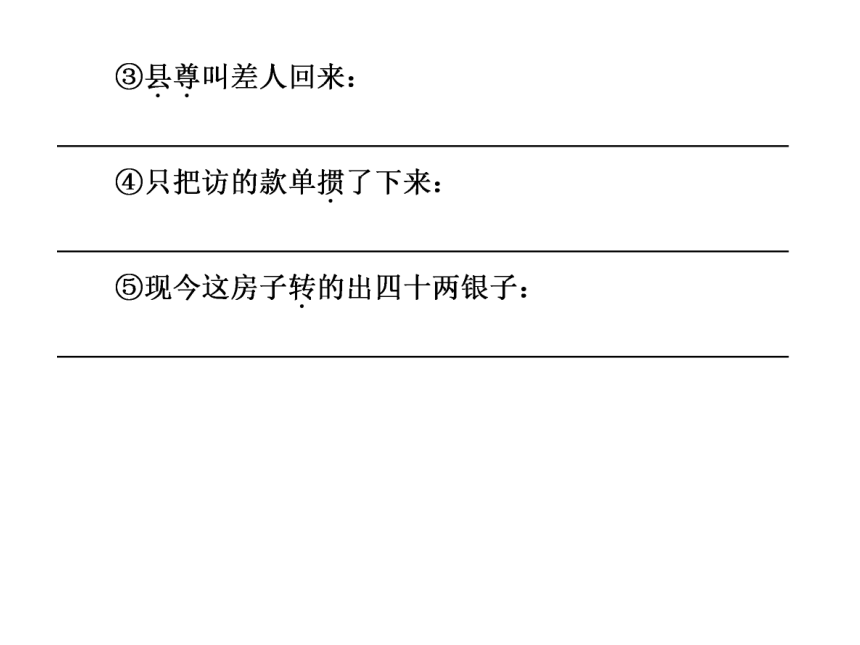

一、情节提要

匡超人“得志便猖狂”的小人嘴脸,集中地表现在对待潘三的态度转变和停妻再娶两件事上。

潘三犯事被官府拘押,受过其恩德的匡超人本当设法营救,至少应当到狱中探望,方合朋友之义。但当他知道潘三案可能牵涉到自身时,原先的恩情就抛到脑后了。他惟恐祸及己身,于是,赶紧逃走,去投奔自己京中的老师。又不好跟自己妻子说真话,就编出了一番谎言,妻子不从,就再三威逼。其言语的急切、行动的迅速,表现了内心急功近利。

当潘三托人从狱中捎话给他,请求帮助的时候,他干脆以一套虚伪的话挡驾:“本该竟到监里去看他一看,只是小弟而今比不得做诸生的时候,既替朝廷办事,就要照依着朝廷的赏罚;若到这样地方去看人,便是赏罚不明了。”充分地表现了他的虚伪和势利。当蒋刑房对此质疑后,匡超人则干脆赤裸裸地表示:“潘三哥所做的这些事,便是我做地方官,我也是要访拿他的。”活脱脱的一副忘恩负义的嘴脸。如果说前面不敢去探望潘三是胆小怕事,不敢承担责任的话,那么考取教习,步入官场后不去探望潘三,则纯粹是惟恐影响自己的前途,正如他自己所说将是“一生官场之玷”。可见,功名富贵、个人荣辱,永远是决定他的选择的最重要的砝码。

第二件事是匡超人的停妻再取。匡超人本已有妻室,但李给谏问起,却因为自己的“丈人是抚院的差”,惟恐被人小瞧,所以回答没有。虽然李给谏把外甥女嫁给他,他也曾经有过踌躇,但攀龙附凤的诱惑吸引着他,最终还是答应了下来,过了几个月神仙般的日子,全把在家受苦的糟糠之妻忘在脑后。可谓败德丧行。

二、背景回放

《儒林外史》从第十五回“葬神仙马秀才送丧 思父母匡童生尽孝”开始,第十六回“大柳庄孝子事亲 乐清县贤宰爱士”、第十七回“匡秀才重游旧地 赵医生高踞诗坛”、第十八回“约诗会名士携匡二 访朋友书店会潘三”、第十九回“匡超人幸得良朋 潘自业横遭祸事”,加上节选的第二十回“匡超人高兴长安道 牛布衣客死芜湖关”,集中叙述了匡超人的生平行事。八股选家马二先生为骗子洪憨仙送葬归来,途中碰到匡超人。

由此,故事转到匡超人身上。匡超人流落他乡,无以谋生,只能沿街拆字,马二先生资助他盘缠回乡,并教诲一番“文章举业”“显亲扬名”的道理。回乡之后,匡超人尽心侍奉父母,“早半日做生意,夜晚伴父亲,念文章”。其孝心与苦读精神感动了偶然经过的知县,在他的提携下,匡超人先后中了秀才和举人。后来知县被审,他惟恐祸及自己,在潘保正的帮助下,来到杭州。先与景兰江、浦墨卿、赵雪斋等一帮所谓“名士”往来聚会,互相唱和。后碰到潘保正所推荐的潘三,得其照顾,颇赚了一些银子,又在潘三的帮助下娶了妻。接下来就是节选部分。

第二十一回“冒姓字小子求名 念亲戚老夫卧病”,写的是牛浦郎在庵里念诗,趁和尚下乡念经,偷看牛布衣诗稿,喜出望外,想在同姓“牛”字上做文章。于是请郭铁笔刻了“牛浦之印”“布衣”阴阳二方图章。 卜老爹将外甥女嫁与牛浦郎。一日牛浦郎讨赊账路过庵前见几匹马在庵门口,便大着胆进去看,原是老和尚的学生做了京里九门提督,现齐大人请老和尚到报恩寺去做方丈。老和尚将庵中之事托于牛浦郎就走了。牛浦郎的祖父见店里生意一日不如一日,气出病来,不久归天,卜老爹帮办了后事。牛浦郎从坟上回来,要棺材钱的,要布钱的都来了,只得把间半房子典给屯浮桥上抽闸板的闸牌子,小两口儿搬到卜老爹家去住。

1.举例简析《儒林外史》讽刺的悲剧性。

答案: 小说对讽刺艺术最大的贡献就是从儒林群丑可笑的喜剧表面去挖掘其内在的悲剧意蕴,因而取得了与西方17世纪瓜里尼等人的悲喜剧理论和塞万提斯《唐吉诃德》悲喜混合的艺术实践异曲同工的艺术成就。以周进、范进为例,小说通过二人中举前后的悲喜剧,揭示了八股制度如何摧残了士人的心灵,造成他们人格的堕落,使人们感到吴敬梓给可笑注入了辛酸,给滑稽注入了哀愁和痛苦,因而更能撩人心绪,发人深省。

因此,他的讽刺人物的喜剧行为背后几乎都隐藏着悲剧性的内涵。在以喜写悲这个主导倾向的规定下,作者将其讽刺艺术的天才发挥到了淋漓尽致的境地。或以对比手法展示人物前后行为矛盾,给以辛辣嘲讽,或以白描手法精心刻画人物行动,借以暴露其可笑可鄙的内心世界等等。总之,全书竭尽讽刺之能事,从而将中国讽刺小说推向了巅峰。

2.《儒林外史》的结构具有怎样的特点?

答案: 小说结构独特。它没有贯穿全书的中心人物和情节,而是分别以一个或几个人物为中心,形成一个个相对独立的故事。这种结构表面上看缺少主干情节和中心人物,不免有点散,但实际上它是追求表面松散而内中见骨的符合中国人审美习惯的散点透视原则。这将那些松散的情节和人物全部统摄于八股制度摧残人的心灵和人格这个主旋律上,因而达到了结构方式与内容表达的完美统一。

为了达到这个目的,作者对小说结构作了精心的设计和安排。其第一回“楔子”和最后一回“幽榜”首尾呼应,对全书的主旨和是非提出设想和总结,是全书的题旨所在。全书三个部分与首尾两回遥相呼应,完美地实现了用松散的结构表达八股制度扭曲士人人格题旨的艺术理想。

3.请你结合自己对《儒林外史》的扩展阅读,探讨匡超人的形象特征及其社会意义。

答案: 《儒林外史》为我们塑造了一个个生动鲜活却又令人含泪去笑的人物形象,既为我们描绘了一幅儒林群丑图,又被视为文运衰落、文人有厄的痛史。在这众多的人物中,匡超人的形象别具意义,作者借助他把儒林中的附庸风雅者(如景兰江、赵雪斋)、追求功名富贵者(如马二先生),以及泼皮无赖似的潘三之流集中到一起,既展示了士人秀才们的酸腐,又显示出功名富贵者的辛辣。故曰:匡超人这一形象已穷极文士情态,荟萃儒林痛丑。

4.匡超人由善良变丑恶、由勤勉变迂腐的过程,责任在谁?

答案: 参考一:责任在于儒林众生,是他们的熏染、腐蚀导致匡超人的变质。

参考二:责任全在于他自己,如果他坚守住自己的善良,就不会变质。

一、意旨探微

《儒林外史》的思想主题映射在主要人物形象即士人身上——汲汲于功名利禄的科举士子、形形色色的文人名士、真正洒脱的真人贤士……其中最令人痛心的是,禁锢在科举制度下盲目和空虚的人们,他们就像被八股吸魂器吸干了气血的空心人。本文通过匡超人发迹,藩自业遭祸,匡超人停妻再娶,回乡取结、路遇牛布衣等几件事,集中叙述了匡超人的蜕变,通过匡超人的言行暴露出一个“得志便猖狂”的小人嘴脸。

二、写法借鉴

冷静的讽刺风格

对于匡超人发迹前后言行的变化,作者不落一字褒贬,全凭匡超人的言行来表现。比如,匡超人对牛布衣胡吹自己选文的精妙,却不料露了馅,作者把他客观地记录下来,不做任何评论,但匡超人无智且无耻的嘴脸昭然若揭。再如,做官之后,对家人的嘱托,作者不着一字评论,匡超人那种得志猖狂、颐指气使的神情历历在目,不由得读者不产生一种深深的厌恶之情。

现行的《儒林外史》共56回。《儒林外史》以明代为背景,揭露在封建专制下读书人的精神堕落和与此相关的种种社会弊端,其中第二至五十五回的主要内容为:

明宪宗成化末年,山东兖州府汶上县有一位教书先生,名叫周进,他为了能够出人头地,荣耀乡里,屡次参加科举考试,可是60多岁了,却连秀才也未考上。一天,他与姐夫来到省城,走进了贡院。他触景生情,悲痛不已,一头撞在了号板上,不省人事,被救醒后,满地打滚,哭得口中鲜血直流。几个商人见他很是堪怜,于是凑了二百两银子替他捐了个监生。他马上就向众人磕头,说:“我周进变驴变马也要报效!”

不久,周进凭着监生的资格竟考中了举人。顷刻之间,不是亲的也来认亲,不是朋友的也来认做朋友,连他教过书的学堂居然也供奉起了“周太老爷”的“长生牌”。过了几年,他又中了进士,升为御史,被指派为广东学道。在广州,周进发现了范进。为了照顾这个54岁的老童生,他把范进的卷子反复看了三遍,终于发现那是一字一珠的天地间最好的文章,于是将范进取为秀才。过后不久,范进又去应考,中了举人。当时,范进因为和周进当初相似的境遇,在家里备受冷眼,妻子对他呼西唤东,老丈人对他更是百般呵斥。当范进一家正在为揭不开锅,等着卖鸡换米而发愁时,传来范进中举的喜报,范进从集上被找了回来,知道喜讯后,他高兴得发了疯。

好在他的老丈人胡屠户给了他一耳光,才打醒了他,治好了这场疯病。转眼功夫,范进时来运转,不仅有了钱、米、房子,而且奴仆、丫环也有了。范进母亲见此欢喜得一下子胸口接不上气,竟一命归了西天。胡屠户也一反常态,到处说他早就知道他的女婿是文曲星下凡,不会与常人一样的,对范进更是毕恭毕敬。后来,范进入京拜见周进,由周进荐引而中了进士,被任为山东学道。范进虽然凭着八股文发达了,但他所熟知的不过是四书五经。当别人提起北宋文豪苏轼的时候,他却以为是明朝的秀才,闹出了天大的笑话。

科举制度不仅培养了一批庸才,同时也豢养了一批贪官污吏。进士王惠被任命为南昌知府,他上任的第一件事,不是询问当地的治安,不是询问黎民生计,不是询问案件冤情,而是查询地方人情,了解当地有什么特产,各种案件中有什么地方可以通融;接着定做了一把头号的库戥,将衙门中的六房书办统统传齐,问明了各项差事的余利,让大家将钱财归公。从此,衙门内整天是一片戥子声、算盘声、板子声。衙役和百姓一个个被打得魂飞魄散,睡梦中都战战兢兢。而他本人的信条却是“三年清知府,十万雪花银”。朝廷考察他的政绩时,竟一致认为他是“江西的第一能员”。

高要县知县汤奉,为了表示自己为政清廉,对朝廷各项法令严加执行。朝廷有禁杀耕牛的禁令,汤奉不问因由,竟然将做牛肉生意的回民老师父活活枷死,闹得群众义愤填膺,鸣锣罢市。事发后,按察司不仅没有处罚汤奉,反而将受害的回民问成“奸发挟制官府,依律枷责”之罪。如此“清廉”的知县,一年下来居然也搜刮了八千两银子。

官吏们贪赃枉法,而在八股科举之下,土豪劣绅也恣意横行。举人出身的张静斋,是南海一霸。他勾通官府,巧取豪夺。为了霸占寺庙的田产,他唆使七八个流氓,诬陷和尚与妇女通奸,让和尚不明不白地吃了官司。高要县的监生严致和是一个把钱财看做是一切的财主,家财万贯。他病得饮食不进,卧床不起,奄奄一息,还念念不忘田里要收早稻,打发管庄的仆人下乡,又不放心,心里只是急躁。他吝啬成性,家中米烂粮仓,牛马成行,可在平时猪肉也舍不得买一斤,临死时还因为灯盏里多点了一根灯草,迟迟不肯断气。他的哥哥贡生严致中,更是横行乡里的恶棍。他强圈了邻居王小二的猪,别人来讨,他竟行凶,打断了王小二哥哥的腿。

他四处讹诈,没有借给别人银子,却硬要人家偿付利息;他把云片糕说成是贵重药物,恐吓船家,赖掉了几文船钱。严监生死后,他以哥哥身份,逼着弟媳过继他的二儿子为儿子,谋夺兄弟家产,还声称这是“礼义名分,我们乡绅人家,这些大礼,却是差错不得的”。

科举制度造就了一批社会蛀虫,同时也毒害着整个社会。温州府的乐清县有一农家子弟叫匡超人,他本来朴实敦厚。为了赡养父母,他外出做小买卖,流落杭州。后来遇上了选印八股文的马二先生。马二先生赠给他十两银子,劝他读书上进。

匡超人回家后,一面做小买卖,一面用功读八股文,很快他就得到了李知县的赏识,被提拔考上了秀才。为追求更高的功名利禄,他更加刻苦学写八股文。不料知县出了事,为避免被牵累,他逃到杭州。在这里,他结识了冒充名士的头巾店老板景兰江和衙门里当吏员的潘三爷,学会了代人应考、包揽讼词的本领。又因马二先生的关系,他成了八股文的“选家”,并吹嘘印出了95本八股文选本,人人争着购买,五省读书的人,家家都在书案上供着“先儒匡子之神位”。不久,那个曾提拔过他的李知县被平了反,升为京官,匡超人也就跟着去了京城,为了巴结权贵,他抛妻弃子去做了恩师的外甥女婿,他的妻子在贫困潦倒中死在家乡。

这时,帮助过他的潘三爷入了狱,匡超人怕影响自己的名声和前程,竟同潘三爷断绝了关系,甚至看也不肯去看一下。对曾经帮助过他的马二先生他不仅不感恩图报,还妄加诽谤嘲笑,完全堕落成了出卖灵魂的衣冠禽兽。

科举制度不仅使人堕落,同时也是封建礼教的帮凶。年过六十的徽州府穷秀才王玉辉,年年科举,屡试不中,但他却恪守礼教纲常。他的三女婿死了,女儿要殉夫,公婆不肯。他反而劝亲家让女儿殉节。又对女儿说:“我儿,你既如此,这是青史留名的事,我难道反而阻拦你?你就这样做罢。”八天以后,女儿穿着守孝的白色的衣服,绝食而死,他仰天大笑说:“死得好!死得好!”

但事过之后,当他女儿的灵牌被送入烈女祠公祭的时候,他突然感到了伤心。回家看见老妻悲痛,他也心上不忍,离家外出散心。一路上,他悲悼女儿,凄凄惶惶,到了苏州虎丘,见船上一个年少穿白的妇人,竟一下想起了穿着孝服殉夫的女儿,心里哽咽,那热泪直滚下来。

凡此种种从明朝成化年间以来形成的风气,到了万历年间则愈演愈烈。科场得意,被认为才能出众;科场失意的任你有李白、杜甫的文才,颜渊、曾参的品行,都被看成愚笨无能。大户人家讲的是升官发财,贫贱儒生研究的是逢迎拍马。儒林堕落了,社会更加腐败。

一、范进——科举制度的殉道者和受益者

1.科举制度的殉道者

范进正是封建时代千千万万个热衷功名的下层知识分子的典型——科举制度的殉道者。他大半生穷困潦倒,到54岁才考进秀才。他中举之前,穷得揭不开锅,邻里没有一个借米周济他。他地位卑微,受人歧视,岳父可以任意辱骂他。

在这种情形下,他仍偷偷赴试,更表现出他对功名的疯狂追求。作者生动地刻画了这个为功名利禄而神魂颠倒的科举制度的殉道者典型形象。范进将自己20岁到54岁的青春都押在了科举这座“独木桥”上!一旦中举,35年的折磨摧残,35年的忍辱偷生,35年的辛酸,都在“疯”中爆发出来。

2.科举制度的受益者

范进中举后,情形就完全不同了。几十年来的贫困、屈辱即将结束,梦寐以求的功名富贵即将出现,政治、经济、社会地位即将改变,使他喜极而疯。作者用传神简洁的语言描写出范进昏厥的动作、神态,那可憎可笑的疯癫形象被描绘得淋漓尽致,包含了极其强烈的讽刺意味。中举之后,范进地位马上提升,这从周围众邻居的称呼“范老爷”、胡屠户的言行、张静斋上门几件事都可看出。而由张静斋送钱送房子,可见范进经济状况与以前不可同日而语,预示着他从此将走上富贵之路。

3.貌似老实的虚伪者

他对胡屠户的称呼由“岳父”转为“老爹”,可见他性格中有虚伪的一面。中举之后,范进已开始成为封建社会的新贵,他得到了他想要的功名富贵,但他也马上表现出虚伪、世故的性格,对胡屠户态度的变化,与张静斋称兄道弟,就表现了他已被科举制度腐蚀、同化。

二、严贡生——横行乡里、无恶不作的流氓恶霸的典型

1.狡猾、凶狠、欺诈

严贡生欺诈的性格,从他一出场就给人留下了深刻的印象。当他听说张静斋和范进前来高要县打秋风,便去大献殷勤。在他们面前严贡生大吹特吹自己和汤知县的关系,就好像汤知县真是他父母一般。

他还自我夸耀:“实不相瞒,小弟只是一个为人率真,在乡里之间,从不晓得占人寸丝半粟的便宜,所以历来的父母官都蒙相爱。汤父母容易不大喜会客,却也凡事心照。”但他的话音未落,便从外边走进一个小厮来,说:“早上关的那口猪,那人寻来了,在家里吵哩。”一下子便扯掉了他那所谓“从不晓得占人寸丝半粟的便宜”的假面具,让人看到了一副活生生的厚颜无耻的无赖嘴脸。他霸占邻人王小二的猪,还以虚钱实契敲诈农民黄梦统。他不仅欺侮和掠夺乡邻,连自己的弟媳也不放过,公然抢夺弟产。

2.自私自利,可恶可鄙

严贡生是能捞便宜就捞便宜,即使没有便宜,也要千方百计地找出一点“油水”来。他做了贡生,便“拉人出贺礼,把总甲、地方都派分子;县里的狗腿差是不消说,弄了有一二百吊钱,还欠下厨子钱。屠户肉案子上的钱,至今也不肯还”。他平时一毛不拔,从不肯请别人吃一杯酒,自己却朝鱼暮肉,甚至连家里的梨木椅子也瞒着家人偷偷换包子吃了,可见严贡生是个自私自利的家伙。

作者通过严贡生欺掠乡邻、讹诈船家和霸占弟产等一连串恶行,写出了他的可恶、可鄙。

三、严监生——生活圈里经典的吝啬人物

1.胆小薄情

严监生名严大育,字致和,是个胆小有钱的人。虽然胆小,但并非善良之辈。他妻子病卧在床,生命垂危,侧室赵氏假意殷勤,骗取正妻王氏答应把她扶为正房,王氏刚一吐话,严监生“听不得这一声,连三说道:‘既然如此,明日清早就要请二位舅爷说定此事,才有凭据。’”只这一件事,就把严监生外柔内奸、心狠情薄的性格本质揭示出来了。

2.苛刻贪吝

严监生替哥哥还钱,贿赂王德、王仁,与赵氏完婚,为王氏办丧事等等,一年之内,着实花了不少钱,单发丧就用去四五千两银子,但这并不能说明他的大方。正相反,严监生是个典型的悭吝鬼,他花费的银子,实在都出于不得已,有两个细节可以使读者体悟到严监生性格深处的苛刻贪吝:其一,当王氏死后,赵氏提起要送与两位舅爷赶考盘缠银子时,严监生听而不言,“桌子底下一个猫就扒在他腿上,严监生一靴头子踢开了”。这个猝然之间的暗暗发狠的动作,正是他此刻怜惜银子、憎恶两个舅爷的心理流露。

其二,严监生临终之际,伸着两个指头就是不肯断气,大侄子、二侄子以及奶妈等人都上前猜度解劝,但都没有说中,最后还是赵氏走上前道:“爷,只有我能知道你的心事。你是为那灯盏里点的是两茎灯草,不放心,恐费了油。”直到赵氏挑掉一根灯草,他方才点点头,咽了气。这细节成为中国文学史上极著名的一例,它对那些悭吝乡绅的揭露讽刺可谓入木三分,同时也为严监生的性格塑造添上了极传神的一笔。

3.卑微可怜,不乏人情

他以金钱作为护身符,来消灾弭难,苟且偷安。正妻王氏病后,他延请名医,煎服人参,毫不含糊。王氏死后,他深情悼念,“伏着灵床子又哭了一场”,这不是“做戏”的眼泪,诚如闲斋老人的评语:“此亦柴米夫妻同甘共苦之真情。”这里写出了他具有人情的一面。由于他没有家族优势,至死也怕严老大,他活得卑微,死得窝囊。至于对财产的聚敛,主要靠两种方式:一是靠剥削来占有;二是靠惨淡经营,精打细算,甚至靠生活方式上的自虐来减少开支。他爱财、聚财,但有时不乏慷慨。这是与他没有家族优势,没有功名地位的处境分不开的。

但是他并不甘心屈从别人,这种心态在他临终托孤于内兄的沉痛遗言中充分地揭示出来了,他说:“我死之后,二位老舅照顾你外甥长大,教他读读书,挣着进个学,免得像我一生,终日受大房里的气!”在他的心目中,除了金钱之外,还得有功名权势,只有如此,才可以活得威风凛凛。临终前的一席话,可谓是他人生经验的总结。

总之,他是一个在统治阶级中被人捉弄的人物,他有吝啬、薄情的一面,又不乏人情味。对严监生这个人物的畸形灵魂多层面发掘,有利于全面领会作者深邃的用心和婉转多姿的笔力。

四、马二先生——善良的受害者

马二虽然迂阔,可是对人诚恳,做人朴实,又慷慨好义。然而他的可笑和可悲却在于他丧失了现实感。二十多年科场失利,仍然是一个虔诚的举业至上主义的信徒;为宣传时文奔走一生,最终仍一无所得。

他既看不清周围的现实,又丝毫不知道自己的真实处境,内心始终燃烧着炽热的功名欲望,弥久不衰。马二先生的全部喜剧性就在于这个人物性格中的主观逻辑和生活中的客观逻辑发生了矛盾。正是这个社会性的矛盾才构成了马二先生喜剧性形象的基础。

马二先生又是一个具有双重悲剧的人物,他的悲剧正是通过喜剧性格的发展构成的。马二先生是八股制度的受害者,这已是够可悲的了,然而在屡屡碰壁之后,仍无一星半点的觉醒,这是更大的悲剧。 最可悲的是,他是那么真诚地执著地引导别人去走自己已由实践证明了走不通的老路,于是他变成了一个用“好心”帮助他人演出悲剧的悲剧人物。匡超人的堕落是一明证,而匡超人后来对他的忘恩负义,何尝不是对他“好心”的一种惩罚呢?吴敬梓对马二先生并没有采取抨击性的和愤怒的讥笑,而是采取了无伤大雅的戏谑和幽默,作者好像和我们读者一道在一种感情默契中共同陷入对人生哲理的深长思索。

《儒林外史》全书的故事情节虽没有一个主干,可是有一个中心贯串其间,那就是反对科举制度和封建礼教的毒害,讽刺因热衷功名富贵而造成的极端虚伪、恶劣的社会风气。选文中的匡超人在马二先生的训导下,逐渐热衷功名,并且到京城攀高结贵,停妻再娶。作者通过一系列的人物活动,揭示了八股文、科举制度是怎样使一些朴实的年轻人逐渐堕落为追求名利的庸人,甚至变成了忘恩负义的无赖的,斗争矛头直指科举制度和封建礼教。

一、《儒林外史》最突出的艺术成就是讽刺艺术。可以从以下几个方面理解:

1.“直书其事,不加论断”的讽刺艺术

作者很少给人物下一断语,但他通过人物自身前后言行的对比,在客观委婉的描写和叙述中,使人物的真面目毕现于纸上,“所谓直书其事,不加断语,其是非自见也”。

节选部分对匡超人的描述体现了作者这种讽刺风格。

如对于匡超人发迹前后言行的变化,作者不落一字褒贬,全凭匡超人的言行来表现。比如,潘三爷犯事被拘押。古人云:“受人点滴之恩,当以涌泉相报。”读经书知礼仪的匡超人按理应当设法营救,最起码也应该去探望一下潘三爷。可他一听此事可能牵连到自己,就避之惟恐不及,赶紧逃到京中去投奔自己的老师,还威逼妻子回乡下。特别是当潘三爷从狱中托人捎话请他帮助时,他又用一派冠冕堂皇的话予以回挡,摆出一副清正廉洁的样子。在整个事件中作者不加一句评语,仅是冷静客观地“直书其事”,但匡超人骨子里那忘恩负义、虚伪势利的丑陋灵魂却被刻画得淋漓尽致、入木三分。

2.多样性的讽刺手法

在冷静犀利的笔调之外,作者运用了一系列的讽刺手法,精心设计了一个个富有讽刺性的场面。这些手法主要有夸张、对比、比拟、互文等。

周进撞号板,哭出鲜血;范进中举之后,喜极而疯;严监生为了两茎灯草,不肯瞑目等,都是夸张的典型。这三个夸张的典型事例不仅具有强烈的讽刺意味,同时具有深刻的悲剧内涵。

对比的例子也比比皆是。梅玖前面对周进讥诮无情,后面对着周进的牌位毕恭毕敬,口称“门生”;胡屠夫前面骂范进赶考是“癞蛤蟆想吃天鹅肉”,等范进中了举人,却又认为他是“天上的文曲星”,前倨而后恭等等,通过前后言行的对比,真实地描述了人际关系被功名富贵扭曲的现实。

戏拟指的是通过对文内和文外某件事情的戏剧化模仿,让读者在二者之间建立联系,产生对比,并由此产生讽刺的艺术效果。比如娄三、娄四公子“尊贤养士”一段,那种豪爽、贤能,不禁让我们想起战国时期以“尊贤养士”闻名的信陵君,而他们三次拜访杨执中的情景,又有点类似三国时期刘备的“三顾茅庐”。这种类似非偶然的,应该是作者刻意为之。当八位名士齐集,好像也是“一时之盛会”,足够青史留名。但当杨执中与权勿用因为钱财发生龃龉,“侠士”张铁臂虚设“人头会”骗取钱财之后,我们就会发现世易时移,这帮所谓的“贤士”根本不能与古代“为知己者而死”的侯赢、诸葛亮等人相比,而二娄的“尊贤养士”也就成了追慕古风却无其实质的空虚无聊之举。

二、“串糖葫芦”式的独特结构

小说的主体部分(2~55回)与其他长篇小说以中心人物、中心事件来结构故事的方式不同。没有一个贯穿始终的主人公,往往一回或者几回描写一个人物,人物与人物之间互为引子,像串糖葫芦一样串在一起,创造了一种“全书无主干,仅驱使各种人物,行列而来,事与其来俱起,亦与其去俱讫,虽云长篇,颇同短制”(鲁迅《中国小说史略》)的形式。如小说写八股选家马二先生为骗子洪憨仙送葬回来,途中碰到匡超人。由此,故事转到匡超人身上。它奠定了我国讽刺小说的基石,对后来的文学有巨大而深远的影响。

三、善于采用典型情节来塑造典型形象

作者善于巧妙地集中、安排日常事件,使之深入浅出,构成典型情节以塑造典型形象。如范进中举前后和娄家公子三访杨执中便是好例。又善于让人物自相矛盾,以揭露丑态,如王仁、王德的言语与行动的矛盾;选取突出性格特征的细节,如严监生临死前因房间里点了两茎灯草的小油灯,不肯断气等。这样的夸张性精美细节,寓意极深。

四、明快、形象、精练的语言

作者常以三言两语,使人物“穷形尽相”。如第二回中写夏总甲“两只红眼边,一副锅铁脸,几根黄胡子,歪戴着瓦楞帽,身上青布衣服就如油篓一般,手里拿着一根赶驴的鞭子,走进门来;和众人拱一拱手,一屁股就坐在上席”。这些精彩的语言,把一个小土豪的形象描绘得很逼真。这样,一个自高自大的小土豪形象就活现在面前。吴敬梓学习运用人民群众的口语相当成功,对话中有时引用谚语、歇后语,也能恰切自然。

鲁编修择婿(节选)

□ 吴敬梓

话说蘧公孙招赘鲁府,见小姐十分美貌,已是醉心,还不知小姐又是个才女,且他这个才女,又比寻常的才女不同。鲁编修因无公子,就把女儿当作儿了,五六岁上请先生开蒙,就读的是《四书》《五经》;十一二岁就讲书、读文章,先把一部王守溪的稿子读得滚瓜烂熟。教他做“破题”“破承”“起讲”“题比”“中比”成篇。送先生的束,那先生督课,同男子一样。这小姐资性又高,记心又好,到此时,王、唐、瞿、薛,以及诸大家之文,历科程墨,各省宗师考卷,肚里记得三千余篇;

自己作出来的文章,又理真法老,花团锦簇。鲁编修每常叹道:“假若是个儿子,几十个进士、状元都中来了!”闲居无事,便和女儿谈说:“八股文章若做的好,随你做甚么东西,要诗就诗,要赋就赋,都是一鞭一条痕,一掴一掌血;若是八股文章欠讲究,任你做出甚么来,都是野狐禅、邪魔外道!”小姐听了父亲的教训,晓妆台畔,刺绣床前,摆满了一部一部的文章,每日丹黄烂然,蝇头细批。人家送来的诗词歌赋,正眼儿也不看他。家里虽有几本甚么《千家诗》《解学士诗》,东坡、小妹诗话之类,倒把与伴读的侍女采、双红们看,闲暇也教他诌几句诗,以为笑话。此番招赘进蘧公孙来,门户又相称,才貌又相当,真个是“才子佳人,一双两好”,料想公孙举业已成,不日就是个少年进士。

但赘进门来十多日,香房里满架都是文章,公孙却全不在意。小姐心里道:“这些自然都是他烂熟于胸中的了。”又疑道:“他因新婚燕尔,正贪欢笑,还理论不到这事上。”又过了几日,见公孙赴宴回房,袖里笼了一本诗来灯下吟哦,也拉着小姐并坐同看。小姐此时还害羞,不好问他,只得强勉看了一个时辰,彼此睡下。到次日,小姐忍不住了,知道公孙坐在前边书房里,即取红纸一条,写下一行题目,是“身修而后家齐”,叫采过来,说道:“你去送与姑爷,说是老爷要请教一篇文字的。”公孙接了,付之一笑,回说道:“我于此事不甚在行。况到尊府未经满月,要做两件雅事;这样俗事,还不耐烦做哩。”公孙心里只道说,向才女说这样话是极雅的了,不想正犯着忌讳。

当晚,养娘走进房来看小姐,只见愁眉泪眼,长吁短叹。养娘道:“小姐,你才恭喜,招赘了这样好姑爷,有何心事,做出这等模样?”小姐把日里的事告诉了一遍,说道:“我只道他举业已成,不日就是举人、进士,谁想如此光景,岂不误我终身!”养娘劝了一回。公孙进来,待他词色就有些不善,公孙自知惭愧,彼此也不便明言。从此啾啾唧唧,小姐心里纳闷,但说到举业上,公孙总不招揽;劝的紧了,反说小姐俗气。小姐越发闷上加闷,整日眉头不展。夫人知道,走来劝女儿道:“我儿,你不要恁般呆气。我看新姑爷人物已是十分了;况你爹原爱他是个少年名士。”

小姐道:“母亲,自古及今,几曾看见不会中进士的人可以叫做个名士的?”说着,越要恼怒起来。夫人和养娘道:“这个是你终身大事,不要如此。况且现放着两家鼎盛,就算姑爷不中进士,做官,难道这一生还少了你用的?”小姐道:“‘好男不吃分家饭,好女不穿嫁时衣。’依孩儿的意思,总是自挣的功名好,靠着祖、父,只算做不成器!”夫人道:“就是如此,也只好慢慢劝他。这是急不得的。”养娘道:“当真姑爷不得中,你将来生出小公子来,自小依你的教训,不要学他父亲。家里放着你恁个好先生,怕教不出个状元来,就替你争口气。你这封诰是稳的。”说着,和夫人一齐笑起来。小姐叹了一口气,也就罢了。

落后鲁编修听见这些话,也出了两个题请教公孙,公孙勉强成篇。编修公看了,都是些诗词上的话,又有两句像《离骚》,又有两句“子书”,不是正经文字,因此心里也闷,说不出来。却全亏夫人疼爱这女婿,如同心头一块肉。

(节选自《儒林外史》)

第7课 儒林外史

现在通行的《儒林外史》为清吴敬梓作,共有56回。本书是一部讽刺小说,是一幅活生生的社会面貌图。它以生动形象的笔墨,逼真地反映社会。书中刻画了各种类型的士人利欲熏心、虚伪丑恶的精神面目,暴露出封建社会的腐朽和黑暗,并对科举制度和封建礼教作了深刻的批判和嘲讽。对于自食其力的人,则予以尊重和同情。匡超人本来是一个心地纯洁的少年,在社会上染泡几时,心灵便丑陋、变形,作者直接将矛头对准了科举制度,对准了丑恶的八股取士。

三、近义词辨析

三、埋怨:因为事情不如意而对自己认为原因所在的人或事物表示不满。

怨恨:强烈不满或仇恨,也指这种情绪。

考察:实地观察调查。

考查:考较查验。

眼花缭乱:眼睛看见复杂纷繁的东西而感到迷乱。

应接不暇:形容来人或事情太多,接待应付不过来。

四、文木老人 儒林外史 文木山房诗文集

一、情节提要

匡超人“得志便猖狂”的小人嘴脸,集中地表现在对待潘三的态度转变和停妻再娶两件事上。

潘三犯事被官府拘押,受过其恩德的匡超人本当设法营救,至少应当到狱中探望,方合朋友之义。但当他知道潘三案可能牵涉到自身时,原先的恩情就抛到脑后了。他惟恐祸及己身,于是,赶紧逃走,去投奔自己京中的老师。又不好跟自己妻子说真话,就编出了一番谎言,妻子不从,就再三威逼。其言语的急切、行动的迅速,表现了内心急功近利。

当潘三托人从狱中捎话给他,请求帮助的时候,他干脆以一套虚伪的话挡驾:“本该竟到监里去看他一看,只是小弟而今比不得做诸生的时候,既替朝廷办事,就要照依着朝廷的赏罚;若到这样地方去看人,便是赏罚不明了。”充分地表现了他的虚伪和势利。当蒋刑房对此质疑后,匡超人则干脆赤裸裸地表示:“潘三哥所做的这些事,便是我做地方官,我也是要访拿他的。”活脱脱的一副忘恩负义的嘴脸。如果说前面不敢去探望潘三是胆小怕事,不敢承担责任的话,那么考取教习,步入官场后不去探望潘三,则纯粹是惟恐影响自己的前途,正如他自己所说将是“一生官场之玷”。可见,功名富贵、个人荣辱,永远是决定他的选择的最重要的砝码。

第二件事是匡超人的停妻再取。匡超人本已有妻室,但李给谏问起,却因为自己的“丈人是抚院的差”,惟恐被人小瞧,所以回答没有。虽然李给谏把外甥女嫁给他,他也曾经有过踌躇,但攀龙附凤的诱惑吸引着他,最终还是答应了下来,过了几个月神仙般的日子,全把在家受苦的糟糠之妻忘在脑后。可谓败德丧行。

二、背景回放

《儒林外史》从第十五回“葬神仙马秀才送丧 思父母匡童生尽孝”开始,第十六回“大柳庄孝子事亲 乐清县贤宰爱士”、第十七回“匡秀才重游旧地 赵医生高踞诗坛”、第十八回“约诗会名士携匡二 访朋友书店会潘三”、第十九回“匡超人幸得良朋 潘自业横遭祸事”,加上节选的第二十回“匡超人高兴长安道 牛布衣客死芜湖关”,集中叙述了匡超人的生平行事。八股选家马二先生为骗子洪憨仙送葬归来,途中碰到匡超人。

由此,故事转到匡超人身上。匡超人流落他乡,无以谋生,只能沿街拆字,马二先生资助他盘缠回乡,并教诲一番“文章举业”“显亲扬名”的道理。回乡之后,匡超人尽心侍奉父母,“早半日做生意,夜晚伴父亲,念文章”。其孝心与苦读精神感动了偶然经过的知县,在他的提携下,匡超人先后中了秀才和举人。后来知县被审,他惟恐祸及自己,在潘保正的帮助下,来到杭州。先与景兰江、浦墨卿、赵雪斋等一帮所谓“名士”往来聚会,互相唱和。后碰到潘保正所推荐的潘三,得其照顾,颇赚了一些银子,又在潘三的帮助下娶了妻。接下来就是节选部分。

第二十一回“冒姓字小子求名 念亲戚老夫卧病”,写的是牛浦郎在庵里念诗,趁和尚下乡念经,偷看牛布衣诗稿,喜出望外,想在同姓“牛”字上做文章。于是请郭铁笔刻了“牛浦之印”“布衣”阴阳二方图章。 卜老爹将外甥女嫁与牛浦郎。一日牛浦郎讨赊账路过庵前见几匹马在庵门口,便大着胆进去看,原是老和尚的学生做了京里九门提督,现齐大人请老和尚到报恩寺去做方丈。老和尚将庵中之事托于牛浦郎就走了。牛浦郎的祖父见店里生意一日不如一日,气出病来,不久归天,卜老爹帮办了后事。牛浦郎从坟上回来,要棺材钱的,要布钱的都来了,只得把间半房子典给屯浮桥上抽闸板的闸牌子,小两口儿搬到卜老爹家去住。

1.举例简析《儒林外史》讽刺的悲剧性。

答案: 小说对讽刺艺术最大的贡献就是从儒林群丑可笑的喜剧表面去挖掘其内在的悲剧意蕴,因而取得了与西方17世纪瓜里尼等人的悲喜剧理论和塞万提斯《唐吉诃德》悲喜混合的艺术实践异曲同工的艺术成就。以周进、范进为例,小说通过二人中举前后的悲喜剧,揭示了八股制度如何摧残了士人的心灵,造成他们人格的堕落,使人们感到吴敬梓给可笑注入了辛酸,给滑稽注入了哀愁和痛苦,因而更能撩人心绪,发人深省。

因此,他的讽刺人物的喜剧行为背后几乎都隐藏着悲剧性的内涵。在以喜写悲这个主导倾向的规定下,作者将其讽刺艺术的天才发挥到了淋漓尽致的境地。或以对比手法展示人物前后行为矛盾,给以辛辣嘲讽,或以白描手法精心刻画人物行动,借以暴露其可笑可鄙的内心世界等等。总之,全书竭尽讽刺之能事,从而将中国讽刺小说推向了巅峰。

2.《儒林外史》的结构具有怎样的特点?

答案: 小说结构独特。它没有贯穿全书的中心人物和情节,而是分别以一个或几个人物为中心,形成一个个相对独立的故事。这种结构表面上看缺少主干情节和中心人物,不免有点散,但实际上它是追求表面松散而内中见骨的符合中国人审美习惯的散点透视原则。这将那些松散的情节和人物全部统摄于八股制度摧残人的心灵和人格这个主旋律上,因而达到了结构方式与内容表达的完美统一。

为了达到这个目的,作者对小说结构作了精心的设计和安排。其第一回“楔子”和最后一回“幽榜”首尾呼应,对全书的主旨和是非提出设想和总结,是全书的题旨所在。全书三个部分与首尾两回遥相呼应,完美地实现了用松散的结构表达八股制度扭曲士人人格题旨的艺术理想。

3.请你结合自己对《儒林外史》的扩展阅读,探讨匡超人的形象特征及其社会意义。

答案: 《儒林外史》为我们塑造了一个个生动鲜活却又令人含泪去笑的人物形象,既为我们描绘了一幅儒林群丑图,又被视为文运衰落、文人有厄的痛史。在这众多的人物中,匡超人的形象别具意义,作者借助他把儒林中的附庸风雅者(如景兰江、赵雪斋)、追求功名富贵者(如马二先生),以及泼皮无赖似的潘三之流集中到一起,既展示了士人秀才们的酸腐,又显示出功名富贵者的辛辣。故曰:匡超人这一形象已穷极文士情态,荟萃儒林痛丑。

4.匡超人由善良变丑恶、由勤勉变迂腐的过程,责任在谁?

答案: 参考一:责任在于儒林众生,是他们的熏染、腐蚀导致匡超人的变质。

参考二:责任全在于他自己,如果他坚守住自己的善良,就不会变质。

一、意旨探微

《儒林外史》的思想主题映射在主要人物形象即士人身上——汲汲于功名利禄的科举士子、形形色色的文人名士、真正洒脱的真人贤士……其中最令人痛心的是,禁锢在科举制度下盲目和空虚的人们,他们就像被八股吸魂器吸干了气血的空心人。本文通过匡超人发迹,藩自业遭祸,匡超人停妻再娶,回乡取结、路遇牛布衣等几件事,集中叙述了匡超人的蜕变,通过匡超人的言行暴露出一个“得志便猖狂”的小人嘴脸。

二、写法借鉴

冷静的讽刺风格

对于匡超人发迹前后言行的变化,作者不落一字褒贬,全凭匡超人的言行来表现。比如,匡超人对牛布衣胡吹自己选文的精妙,却不料露了馅,作者把他客观地记录下来,不做任何评论,但匡超人无智且无耻的嘴脸昭然若揭。再如,做官之后,对家人的嘱托,作者不着一字评论,匡超人那种得志猖狂、颐指气使的神情历历在目,不由得读者不产生一种深深的厌恶之情。

现行的《儒林外史》共56回。《儒林外史》以明代为背景,揭露在封建专制下读书人的精神堕落和与此相关的种种社会弊端,其中第二至五十五回的主要内容为:

明宪宗成化末年,山东兖州府汶上县有一位教书先生,名叫周进,他为了能够出人头地,荣耀乡里,屡次参加科举考试,可是60多岁了,却连秀才也未考上。一天,他与姐夫来到省城,走进了贡院。他触景生情,悲痛不已,一头撞在了号板上,不省人事,被救醒后,满地打滚,哭得口中鲜血直流。几个商人见他很是堪怜,于是凑了二百两银子替他捐了个监生。他马上就向众人磕头,说:“我周进变驴变马也要报效!”

不久,周进凭着监生的资格竟考中了举人。顷刻之间,不是亲的也来认亲,不是朋友的也来认做朋友,连他教过书的学堂居然也供奉起了“周太老爷”的“长生牌”。过了几年,他又中了进士,升为御史,被指派为广东学道。在广州,周进发现了范进。为了照顾这个54岁的老童生,他把范进的卷子反复看了三遍,终于发现那是一字一珠的天地间最好的文章,于是将范进取为秀才。过后不久,范进又去应考,中了举人。当时,范进因为和周进当初相似的境遇,在家里备受冷眼,妻子对他呼西唤东,老丈人对他更是百般呵斥。当范进一家正在为揭不开锅,等着卖鸡换米而发愁时,传来范进中举的喜报,范进从集上被找了回来,知道喜讯后,他高兴得发了疯。

好在他的老丈人胡屠户给了他一耳光,才打醒了他,治好了这场疯病。转眼功夫,范进时来运转,不仅有了钱、米、房子,而且奴仆、丫环也有了。范进母亲见此欢喜得一下子胸口接不上气,竟一命归了西天。胡屠户也一反常态,到处说他早就知道他的女婿是文曲星下凡,不会与常人一样的,对范进更是毕恭毕敬。后来,范进入京拜见周进,由周进荐引而中了进士,被任为山东学道。范进虽然凭着八股文发达了,但他所熟知的不过是四书五经。当别人提起北宋文豪苏轼的时候,他却以为是明朝的秀才,闹出了天大的笑话。

科举制度不仅培养了一批庸才,同时也豢养了一批贪官污吏。进士王惠被任命为南昌知府,他上任的第一件事,不是询问当地的治安,不是询问黎民生计,不是询问案件冤情,而是查询地方人情,了解当地有什么特产,各种案件中有什么地方可以通融;接着定做了一把头号的库戥,将衙门中的六房书办统统传齐,问明了各项差事的余利,让大家将钱财归公。从此,衙门内整天是一片戥子声、算盘声、板子声。衙役和百姓一个个被打得魂飞魄散,睡梦中都战战兢兢。而他本人的信条却是“三年清知府,十万雪花银”。朝廷考察他的政绩时,竟一致认为他是“江西的第一能员”。

高要县知县汤奉,为了表示自己为政清廉,对朝廷各项法令严加执行。朝廷有禁杀耕牛的禁令,汤奉不问因由,竟然将做牛肉生意的回民老师父活活枷死,闹得群众义愤填膺,鸣锣罢市。事发后,按察司不仅没有处罚汤奉,反而将受害的回民问成“奸发挟制官府,依律枷责”之罪。如此“清廉”的知县,一年下来居然也搜刮了八千两银子。

官吏们贪赃枉法,而在八股科举之下,土豪劣绅也恣意横行。举人出身的张静斋,是南海一霸。他勾通官府,巧取豪夺。为了霸占寺庙的田产,他唆使七八个流氓,诬陷和尚与妇女通奸,让和尚不明不白地吃了官司。高要县的监生严致和是一个把钱财看做是一切的财主,家财万贯。他病得饮食不进,卧床不起,奄奄一息,还念念不忘田里要收早稻,打发管庄的仆人下乡,又不放心,心里只是急躁。他吝啬成性,家中米烂粮仓,牛马成行,可在平时猪肉也舍不得买一斤,临死时还因为灯盏里多点了一根灯草,迟迟不肯断气。他的哥哥贡生严致中,更是横行乡里的恶棍。他强圈了邻居王小二的猪,别人来讨,他竟行凶,打断了王小二哥哥的腿。

他四处讹诈,没有借给别人银子,却硬要人家偿付利息;他把云片糕说成是贵重药物,恐吓船家,赖掉了几文船钱。严监生死后,他以哥哥身份,逼着弟媳过继他的二儿子为儿子,谋夺兄弟家产,还声称这是“礼义名分,我们乡绅人家,这些大礼,却是差错不得的”。

科举制度造就了一批社会蛀虫,同时也毒害着整个社会。温州府的乐清县有一农家子弟叫匡超人,他本来朴实敦厚。为了赡养父母,他外出做小买卖,流落杭州。后来遇上了选印八股文的马二先生。马二先生赠给他十两银子,劝他读书上进。

匡超人回家后,一面做小买卖,一面用功读八股文,很快他就得到了李知县的赏识,被提拔考上了秀才。为追求更高的功名利禄,他更加刻苦学写八股文。不料知县出了事,为避免被牵累,他逃到杭州。在这里,他结识了冒充名士的头巾店老板景兰江和衙门里当吏员的潘三爷,学会了代人应考、包揽讼词的本领。又因马二先生的关系,他成了八股文的“选家”,并吹嘘印出了95本八股文选本,人人争着购买,五省读书的人,家家都在书案上供着“先儒匡子之神位”。不久,那个曾提拔过他的李知县被平了反,升为京官,匡超人也就跟着去了京城,为了巴结权贵,他抛妻弃子去做了恩师的外甥女婿,他的妻子在贫困潦倒中死在家乡。

这时,帮助过他的潘三爷入了狱,匡超人怕影响自己的名声和前程,竟同潘三爷断绝了关系,甚至看也不肯去看一下。对曾经帮助过他的马二先生他不仅不感恩图报,还妄加诽谤嘲笑,完全堕落成了出卖灵魂的衣冠禽兽。

科举制度不仅使人堕落,同时也是封建礼教的帮凶。年过六十的徽州府穷秀才王玉辉,年年科举,屡试不中,但他却恪守礼教纲常。他的三女婿死了,女儿要殉夫,公婆不肯。他反而劝亲家让女儿殉节。又对女儿说:“我儿,你既如此,这是青史留名的事,我难道反而阻拦你?你就这样做罢。”八天以后,女儿穿着守孝的白色的衣服,绝食而死,他仰天大笑说:“死得好!死得好!”

但事过之后,当他女儿的灵牌被送入烈女祠公祭的时候,他突然感到了伤心。回家看见老妻悲痛,他也心上不忍,离家外出散心。一路上,他悲悼女儿,凄凄惶惶,到了苏州虎丘,见船上一个年少穿白的妇人,竟一下想起了穿着孝服殉夫的女儿,心里哽咽,那热泪直滚下来。

凡此种种从明朝成化年间以来形成的风气,到了万历年间则愈演愈烈。科场得意,被认为才能出众;科场失意的任你有李白、杜甫的文才,颜渊、曾参的品行,都被看成愚笨无能。大户人家讲的是升官发财,贫贱儒生研究的是逢迎拍马。儒林堕落了,社会更加腐败。

一、范进——科举制度的殉道者和受益者

1.科举制度的殉道者

范进正是封建时代千千万万个热衷功名的下层知识分子的典型——科举制度的殉道者。他大半生穷困潦倒,到54岁才考进秀才。他中举之前,穷得揭不开锅,邻里没有一个借米周济他。他地位卑微,受人歧视,岳父可以任意辱骂他。

在这种情形下,他仍偷偷赴试,更表现出他对功名的疯狂追求。作者生动地刻画了这个为功名利禄而神魂颠倒的科举制度的殉道者典型形象。范进将自己20岁到54岁的青春都押在了科举这座“独木桥”上!一旦中举,35年的折磨摧残,35年的忍辱偷生,35年的辛酸,都在“疯”中爆发出来。

2.科举制度的受益者

范进中举后,情形就完全不同了。几十年来的贫困、屈辱即将结束,梦寐以求的功名富贵即将出现,政治、经济、社会地位即将改变,使他喜极而疯。作者用传神简洁的语言描写出范进昏厥的动作、神态,那可憎可笑的疯癫形象被描绘得淋漓尽致,包含了极其强烈的讽刺意味。中举之后,范进地位马上提升,这从周围众邻居的称呼“范老爷”、胡屠户的言行、张静斋上门几件事都可看出。而由张静斋送钱送房子,可见范进经济状况与以前不可同日而语,预示着他从此将走上富贵之路。

3.貌似老实的虚伪者

他对胡屠户的称呼由“岳父”转为“老爹”,可见他性格中有虚伪的一面。中举之后,范进已开始成为封建社会的新贵,他得到了他想要的功名富贵,但他也马上表现出虚伪、世故的性格,对胡屠户态度的变化,与张静斋称兄道弟,就表现了他已被科举制度腐蚀、同化。

二、严贡生——横行乡里、无恶不作的流氓恶霸的典型

1.狡猾、凶狠、欺诈

严贡生欺诈的性格,从他一出场就给人留下了深刻的印象。当他听说张静斋和范进前来高要县打秋风,便去大献殷勤。在他们面前严贡生大吹特吹自己和汤知县的关系,就好像汤知县真是他父母一般。

他还自我夸耀:“实不相瞒,小弟只是一个为人率真,在乡里之间,从不晓得占人寸丝半粟的便宜,所以历来的父母官都蒙相爱。汤父母容易不大喜会客,却也凡事心照。”但他的话音未落,便从外边走进一个小厮来,说:“早上关的那口猪,那人寻来了,在家里吵哩。”一下子便扯掉了他那所谓“从不晓得占人寸丝半粟的便宜”的假面具,让人看到了一副活生生的厚颜无耻的无赖嘴脸。他霸占邻人王小二的猪,还以虚钱实契敲诈农民黄梦统。他不仅欺侮和掠夺乡邻,连自己的弟媳也不放过,公然抢夺弟产。

2.自私自利,可恶可鄙

严贡生是能捞便宜就捞便宜,即使没有便宜,也要千方百计地找出一点“油水”来。他做了贡生,便“拉人出贺礼,把总甲、地方都派分子;县里的狗腿差是不消说,弄了有一二百吊钱,还欠下厨子钱。屠户肉案子上的钱,至今也不肯还”。他平时一毛不拔,从不肯请别人吃一杯酒,自己却朝鱼暮肉,甚至连家里的梨木椅子也瞒着家人偷偷换包子吃了,可见严贡生是个自私自利的家伙。

作者通过严贡生欺掠乡邻、讹诈船家和霸占弟产等一连串恶行,写出了他的可恶、可鄙。

三、严监生——生活圈里经典的吝啬人物

1.胆小薄情

严监生名严大育,字致和,是个胆小有钱的人。虽然胆小,但并非善良之辈。他妻子病卧在床,生命垂危,侧室赵氏假意殷勤,骗取正妻王氏答应把她扶为正房,王氏刚一吐话,严监生“听不得这一声,连三说道:‘既然如此,明日清早就要请二位舅爷说定此事,才有凭据。’”只这一件事,就把严监生外柔内奸、心狠情薄的性格本质揭示出来了。

2.苛刻贪吝

严监生替哥哥还钱,贿赂王德、王仁,与赵氏完婚,为王氏办丧事等等,一年之内,着实花了不少钱,单发丧就用去四五千两银子,但这并不能说明他的大方。正相反,严监生是个典型的悭吝鬼,他花费的银子,实在都出于不得已,有两个细节可以使读者体悟到严监生性格深处的苛刻贪吝:其一,当王氏死后,赵氏提起要送与两位舅爷赶考盘缠银子时,严监生听而不言,“桌子底下一个猫就扒在他腿上,严监生一靴头子踢开了”。这个猝然之间的暗暗发狠的动作,正是他此刻怜惜银子、憎恶两个舅爷的心理流露。

其二,严监生临终之际,伸着两个指头就是不肯断气,大侄子、二侄子以及奶妈等人都上前猜度解劝,但都没有说中,最后还是赵氏走上前道:“爷,只有我能知道你的心事。你是为那灯盏里点的是两茎灯草,不放心,恐费了油。”直到赵氏挑掉一根灯草,他方才点点头,咽了气。这细节成为中国文学史上极著名的一例,它对那些悭吝乡绅的揭露讽刺可谓入木三分,同时也为严监生的性格塑造添上了极传神的一笔。

3.卑微可怜,不乏人情

他以金钱作为护身符,来消灾弭难,苟且偷安。正妻王氏病后,他延请名医,煎服人参,毫不含糊。王氏死后,他深情悼念,“伏着灵床子又哭了一场”,这不是“做戏”的眼泪,诚如闲斋老人的评语:“此亦柴米夫妻同甘共苦之真情。”这里写出了他具有人情的一面。由于他没有家族优势,至死也怕严老大,他活得卑微,死得窝囊。至于对财产的聚敛,主要靠两种方式:一是靠剥削来占有;二是靠惨淡经营,精打细算,甚至靠生活方式上的自虐来减少开支。他爱财、聚财,但有时不乏慷慨。这是与他没有家族优势,没有功名地位的处境分不开的。

但是他并不甘心屈从别人,这种心态在他临终托孤于内兄的沉痛遗言中充分地揭示出来了,他说:“我死之后,二位老舅照顾你外甥长大,教他读读书,挣着进个学,免得像我一生,终日受大房里的气!”在他的心目中,除了金钱之外,还得有功名权势,只有如此,才可以活得威风凛凛。临终前的一席话,可谓是他人生经验的总结。

总之,他是一个在统治阶级中被人捉弄的人物,他有吝啬、薄情的一面,又不乏人情味。对严监生这个人物的畸形灵魂多层面发掘,有利于全面领会作者深邃的用心和婉转多姿的笔力。

四、马二先生——善良的受害者

马二虽然迂阔,可是对人诚恳,做人朴实,又慷慨好义。然而他的可笑和可悲却在于他丧失了现实感。二十多年科场失利,仍然是一个虔诚的举业至上主义的信徒;为宣传时文奔走一生,最终仍一无所得。

他既看不清周围的现实,又丝毫不知道自己的真实处境,内心始终燃烧着炽热的功名欲望,弥久不衰。马二先生的全部喜剧性就在于这个人物性格中的主观逻辑和生活中的客观逻辑发生了矛盾。正是这个社会性的矛盾才构成了马二先生喜剧性形象的基础。

马二先生又是一个具有双重悲剧的人物,他的悲剧正是通过喜剧性格的发展构成的。马二先生是八股制度的受害者,这已是够可悲的了,然而在屡屡碰壁之后,仍无一星半点的觉醒,这是更大的悲剧。 最可悲的是,他是那么真诚地执著地引导别人去走自己已由实践证明了走不通的老路,于是他变成了一个用“好心”帮助他人演出悲剧的悲剧人物。匡超人的堕落是一明证,而匡超人后来对他的忘恩负义,何尝不是对他“好心”的一种惩罚呢?吴敬梓对马二先生并没有采取抨击性的和愤怒的讥笑,而是采取了无伤大雅的戏谑和幽默,作者好像和我们读者一道在一种感情默契中共同陷入对人生哲理的深长思索。

《儒林外史》全书的故事情节虽没有一个主干,可是有一个中心贯串其间,那就是反对科举制度和封建礼教的毒害,讽刺因热衷功名富贵而造成的极端虚伪、恶劣的社会风气。选文中的匡超人在马二先生的训导下,逐渐热衷功名,并且到京城攀高结贵,停妻再娶。作者通过一系列的人物活动,揭示了八股文、科举制度是怎样使一些朴实的年轻人逐渐堕落为追求名利的庸人,甚至变成了忘恩负义的无赖的,斗争矛头直指科举制度和封建礼教。

一、《儒林外史》最突出的艺术成就是讽刺艺术。可以从以下几个方面理解:

1.“直书其事,不加论断”的讽刺艺术

作者很少给人物下一断语,但他通过人物自身前后言行的对比,在客观委婉的描写和叙述中,使人物的真面目毕现于纸上,“所谓直书其事,不加断语,其是非自见也”。

节选部分对匡超人的描述体现了作者这种讽刺风格。

如对于匡超人发迹前后言行的变化,作者不落一字褒贬,全凭匡超人的言行来表现。比如,潘三爷犯事被拘押。古人云:“受人点滴之恩,当以涌泉相报。”读经书知礼仪的匡超人按理应当设法营救,最起码也应该去探望一下潘三爷。可他一听此事可能牵连到自己,就避之惟恐不及,赶紧逃到京中去投奔自己的老师,还威逼妻子回乡下。特别是当潘三爷从狱中托人捎话请他帮助时,他又用一派冠冕堂皇的话予以回挡,摆出一副清正廉洁的样子。在整个事件中作者不加一句评语,仅是冷静客观地“直书其事”,但匡超人骨子里那忘恩负义、虚伪势利的丑陋灵魂却被刻画得淋漓尽致、入木三分。

2.多样性的讽刺手法

在冷静犀利的笔调之外,作者运用了一系列的讽刺手法,精心设计了一个个富有讽刺性的场面。这些手法主要有夸张、对比、比拟、互文等。

周进撞号板,哭出鲜血;范进中举之后,喜极而疯;严监生为了两茎灯草,不肯瞑目等,都是夸张的典型。这三个夸张的典型事例不仅具有强烈的讽刺意味,同时具有深刻的悲剧内涵。

对比的例子也比比皆是。梅玖前面对周进讥诮无情,后面对着周进的牌位毕恭毕敬,口称“门生”;胡屠夫前面骂范进赶考是“癞蛤蟆想吃天鹅肉”,等范进中了举人,却又认为他是“天上的文曲星”,前倨而后恭等等,通过前后言行的对比,真实地描述了人际关系被功名富贵扭曲的现实。

戏拟指的是通过对文内和文外某件事情的戏剧化模仿,让读者在二者之间建立联系,产生对比,并由此产生讽刺的艺术效果。比如娄三、娄四公子“尊贤养士”一段,那种豪爽、贤能,不禁让我们想起战国时期以“尊贤养士”闻名的信陵君,而他们三次拜访杨执中的情景,又有点类似三国时期刘备的“三顾茅庐”。这种类似非偶然的,应该是作者刻意为之。当八位名士齐集,好像也是“一时之盛会”,足够青史留名。但当杨执中与权勿用因为钱财发生龃龉,“侠士”张铁臂虚设“人头会”骗取钱财之后,我们就会发现世易时移,这帮所谓的“贤士”根本不能与古代“为知己者而死”的侯赢、诸葛亮等人相比,而二娄的“尊贤养士”也就成了追慕古风却无其实质的空虚无聊之举。

二、“串糖葫芦”式的独特结构

小说的主体部分(2~55回)与其他长篇小说以中心人物、中心事件来结构故事的方式不同。没有一个贯穿始终的主人公,往往一回或者几回描写一个人物,人物与人物之间互为引子,像串糖葫芦一样串在一起,创造了一种“全书无主干,仅驱使各种人物,行列而来,事与其来俱起,亦与其去俱讫,虽云长篇,颇同短制”(鲁迅《中国小说史略》)的形式。如小说写八股选家马二先生为骗子洪憨仙送葬回来,途中碰到匡超人。由此,故事转到匡超人身上。它奠定了我国讽刺小说的基石,对后来的文学有巨大而深远的影响。

三、善于采用典型情节来塑造典型形象

作者善于巧妙地集中、安排日常事件,使之深入浅出,构成典型情节以塑造典型形象。如范进中举前后和娄家公子三访杨执中便是好例。又善于让人物自相矛盾,以揭露丑态,如王仁、王德的言语与行动的矛盾;选取突出性格特征的细节,如严监生临死前因房间里点了两茎灯草的小油灯,不肯断气等。这样的夸张性精美细节,寓意极深。

四、明快、形象、精练的语言

作者常以三言两语,使人物“穷形尽相”。如第二回中写夏总甲“两只红眼边,一副锅铁脸,几根黄胡子,歪戴着瓦楞帽,身上青布衣服就如油篓一般,手里拿着一根赶驴的鞭子,走进门来;和众人拱一拱手,一屁股就坐在上席”。这些精彩的语言,把一个小土豪的形象描绘得很逼真。这样,一个自高自大的小土豪形象就活现在面前。吴敬梓学习运用人民群众的口语相当成功,对话中有时引用谚语、歇后语,也能恰切自然。

鲁编修择婿(节选)

□ 吴敬梓

话说蘧公孙招赘鲁府,见小姐十分美貌,已是醉心,还不知小姐又是个才女,且他这个才女,又比寻常的才女不同。鲁编修因无公子,就把女儿当作儿了,五六岁上请先生开蒙,就读的是《四书》《五经》;十一二岁就讲书、读文章,先把一部王守溪的稿子读得滚瓜烂熟。教他做“破题”“破承”“起讲”“题比”“中比”成篇。送先生的束,那先生督课,同男子一样。这小姐资性又高,记心又好,到此时,王、唐、瞿、薛,以及诸大家之文,历科程墨,各省宗师考卷,肚里记得三千余篇;

自己作出来的文章,又理真法老,花团锦簇。鲁编修每常叹道:“假若是个儿子,几十个进士、状元都中来了!”闲居无事,便和女儿谈说:“八股文章若做的好,随你做甚么东西,要诗就诗,要赋就赋,都是一鞭一条痕,一掴一掌血;若是八股文章欠讲究,任你做出甚么来,都是野狐禅、邪魔外道!”小姐听了父亲的教训,晓妆台畔,刺绣床前,摆满了一部一部的文章,每日丹黄烂然,蝇头细批。人家送来的诗词歌赋,正眼儿也不看他。家里虽有几本甚么《千家诗》《解学士诗》,东坡、小妹诗话之类,倒把与伴读的侍女采、双红们看,闲暇也教他诌几句诗,以为笑话。此番招赘进蘧公孙来,门户又相称,才貌又相当,真个是“才子佳人,一双两好”,料想公孙举业已成,不日就是个少年进士。

但赘进门来十多日,香房里满架都是文章,公孙却全不在意。小姐心里道:“这些自然都是他烂熟于胸中的了。”又疑道:“他因新婚燕尔,正贪欢笑,还理论不到这事上。”又过了几日,见公孙赴宴回房,袖里笼了一本诗来灯下吟哦,也拉着小姐并坐同看。小姐此时还害羞,不好问他,只得强勉看了一个时辰,彼此睡下。到次日,小姐忍不住了,知道公孙坐在前边书房里,即取红纸一条,写下一行题目,是“身修而后家齐”,叫采过来,说道:“你去送与姑爷,说是老爷要请教一篇文字的。”公孙接了,付之一笑,回说道:“我于此事不甚在行。况到尊府未经满月,要做两件雅事;这样俗事,还不耐烦做哩。”公孙心里只道说,向才女说这样话是极雅的了,不想正犯着忌讳。

当晚,养娘走进房来看小姐,只见愁眉泪眼,长吁短叹。养娘道:“小姐,你才恭喜,招赘了这样好姑爷,有何心事,做出这等模样?”小姐把日里的事告诉了一遍,说道:“我只道他举业已成,不日就是举人、进士,谁想如此光景,岂不误我终身!”养娘劝了一回。公孙进来,待他词色就有些不善,公孙自知惭愧,彼此也不便明言。从此啾啾唧唧,小姐心里纳闷,但说到举业上,公孙总不招揽;劝的紧了,反说小姐俗气。小姐越发闷上加闷,整日眉头不展。夫人知道,走来劝女儿道:“我儿,你不要恁般呆气。我看新姑爷人物已是十分了;况你爹原爱他是个少年名士。”

小姐道:“母亲,自古及今,几曾看见不会中进士的人可以叫做个名士的?”说着,越要恼怒起来。夫人和养娘道:“这个是你终身大事,不要如此。况且现放着两家鼎盛,就算姑爷不中进士,做官,难道这一生还少了你用的?”小姐道:“‘好男不吃分家饭,好女不穿嫁时衣。’依孩儿的意思,总是自挣的功名好,靠着祖、父,只算做不成器!”夫人道:“就是如此,也只好慢慢劝他。这是急不得的。”养娘道:“当真姑爷不得中,你将来生出小公子来,自小依你的教训,不要学他父亲。家里放着你恁个好先生,怕教不出个状元来,就替你争口气。你这封诰是稳的。”说着,和夫人一齐笑起来。小姐叹了一口气,也就罢了。

落后鲁编修听见这些话,也出了两个题请教公孙,公孙勉强成篇。编修公看了,都是些诗词上的话,又有两句像《离骚》,又有两句“子书”,不是正经文字,因此心里也闷,说不出来。却全亏夫人疼爱这女婿,如同心头一块肉。

(节选自《儒林外史》)

同课章节目录