2012优化方案 语文:6.11《呼兰河传》课件(3)(新人教版选修《中国小说欣赏》)

文档属性

| 名称 | 2012优化方案 语文:6.11《呼兰河传》课件(3)(新人教版选修《中国小说欣赏》) |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 396.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-10-08 18:30:19 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

第11课 呼兰河传

《呼兰河传》是萧红晚期的杰作。作者以散文化的笔调抒写了以家乡为原型的“呼兰河”城的“传记”,这“传记”记录了呼兰河四时的风俗,“我”的美丽而寂寞的童年,以及小城里各式各样琐屑平凡的人世悲欢。这部小说共七章,每章内容并没有密切联系,第一、二章,分别是对呼兰河城人们生存的环境的描写和对其生活态度的揭示,从宏观上展示呼兰河城的总体形象,落墨于风土和人情,突出的是“大泥坑”和“精神盛举”。

从第三章开始陆续有人出场:祖父、园里各样的邻居、小团圆媳妇、有二伯、磨馆冯歪嘴子等。《呼兰河传》融进了作者独特的生命体验和情绪记忆。作品不着力塑造“典型”的人物,也不刻意丰满故事情节,而从叙述结构章法上突破传统、另辟蹊径,用一种率直的真实、凄婉细腻的笔触,真实感人地再现了呼兰河的乡土人情、风俗习惯。

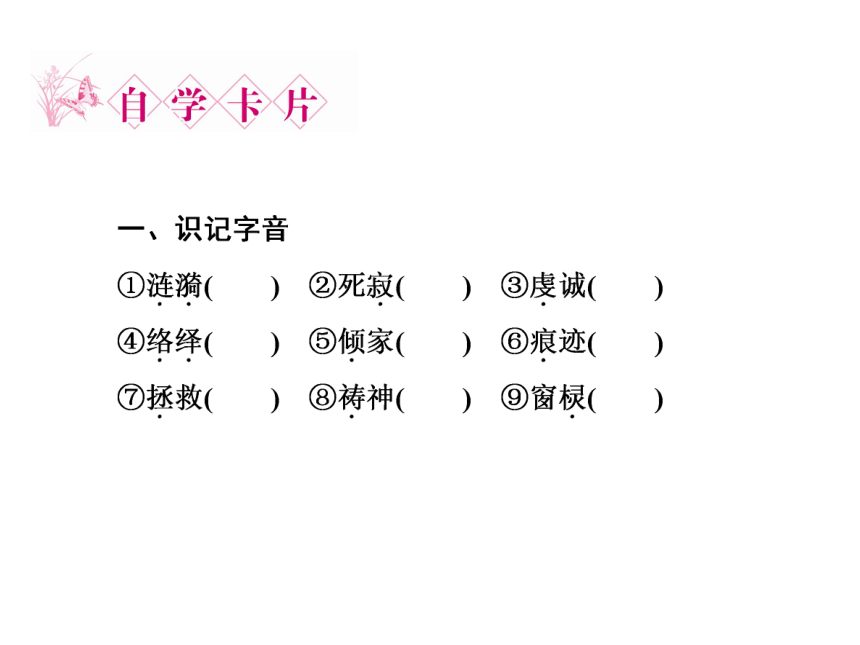

二、词语解释

①涟漪:__________________________________________

②虔诚:_________________________________________

③欺侮: _________________________________________

④络绎不绝: ____________________________________

⑤惦着: _________________________________________

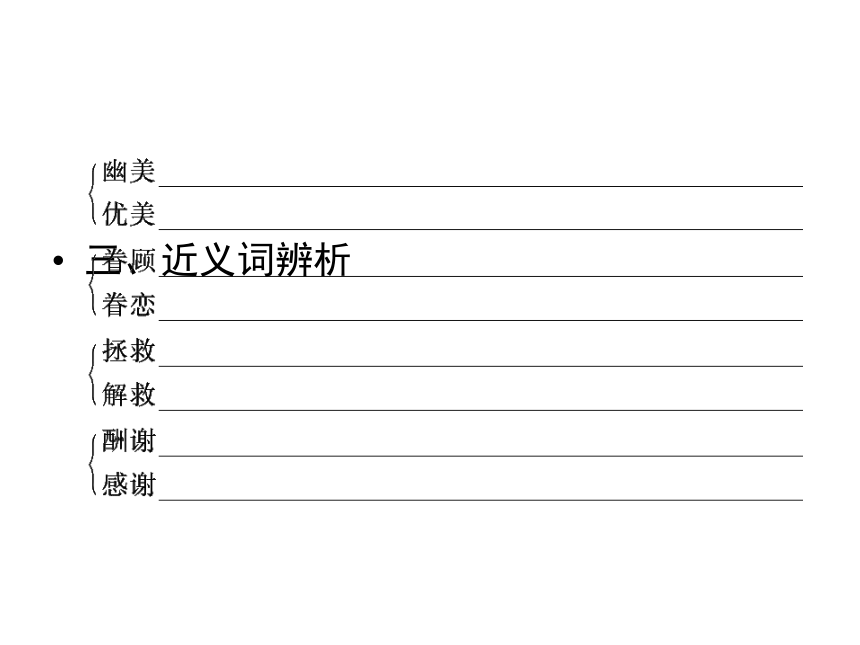

三、近义词辨析

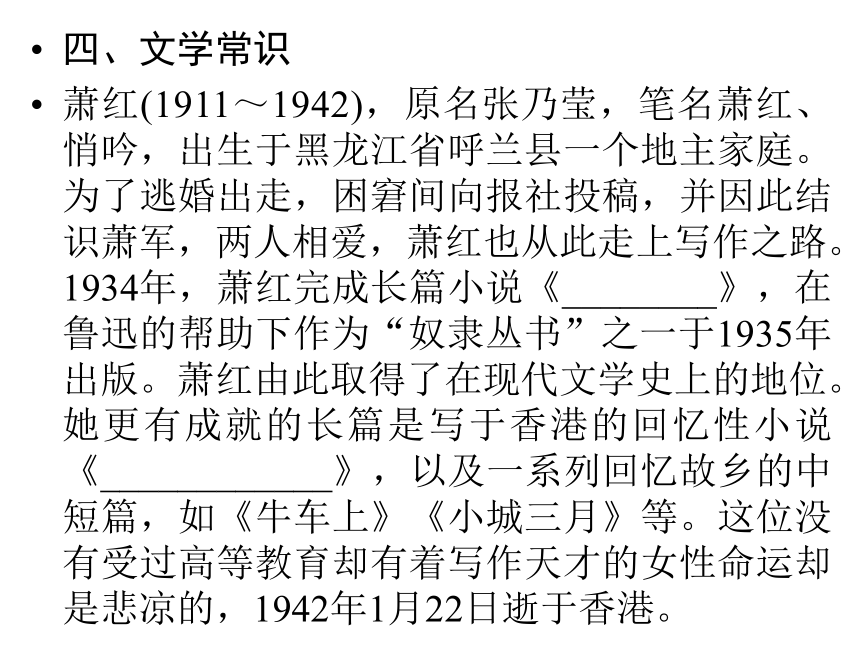

四、文学常识

萧红(1911~1942),原名张乃莹,笔名萧红、悄吟,出生于黑龙江省呼兰县一个地主家庭。为了逃婚出走,困窘间向报社投稿,并因此结识萧军,两人相爱,萧红也从此走上写作之路。1934年,萧红完成长篇小说《________》,在鲁迅的帮助下作为“奴隶丛书”之一于1935年出版。萧红由此取得了在现代文学史上的地位。她更有成就的长篇是写于香港的回忆性小说《____________》,以及一系列回忆故乡的中短篇,如《牛车上》《小城三月》等。这位没有受过高等教育却有着写作天才的女性命运却是悲凉的,1942年1月22日逝于香港。

【自主校对】

一、①lián yī ②jì ③qián ④luò yì ⑤qīnɡ ⑥hén ⑦zhěnɡ ⑧dǎo ⑨línɡ

二、①细小的波纹。②恭敬而有诚意,多指宗教信仰。③欺负。④形容车、船、人、马等前后相接往来不断。⑤心里挂念着。

三、幽美:(景色等)幽静美丽。

优美:(风景、姿态)美好。

眷顾:关心照顾。

眷恋:(对自己喜爱的人或地方)深深地留恋。

拯救:救。程度深。

解救:使脱离危险或困难。用得范围较具体。

酬谢:用金钱礼物、酒席等表示谢意。

感谢:对接受别人给予的或提供的方便、恩惠,用言行表示谢意。

四、生死场 呼兰河传

一、情节提要

1.主要情节是洗澡、烧替身和埋葬,尤以洗澡为主。在此前还写了“我”眼中的小团圆媳妇之“病”,在此之后还写了小团圆媳妇之死对老胡家的影响。

浓墨重彩写洗澡、烧替身,从侧面详写人们埋葬小团圆媳妇之后的言行,是为了突出表现主题——小城人的麻木、残忍和愚昧。前面写“我”看出小团圆媳妇没有病,仍是从侧面表现小城人的愚昧。后面写老胡家在小团圆媳妇死后的凄惨,深刻揭示出老胡家既是害人者又是被害者的悲剧命运。

2.三次洗澡中,人们的表现惊人的一致,都是先害人后救人,而且自始至终带着看热闹的心态获得了精神上的满足。

救人说明了人们本性的善良,但是愚昧却使善良的人们面对别人的悲惨时不仅没有人文关怀,甚至麻木到成为残忍的帮凶。卡夫卡在《变形记》中以荒诞的手法写资本主义社会把人异化,而萧红则师承鲁迅,用中国式的冷峻的现实手法写出了封建社会对人思想上的异化,两者相比,旧中国民众被异化后所表现出的是愚昧麻木乃至残忍更让人觉得惊心动魄,感到一种无可奈何的深深的悲哀。

3.描写死寂的环境是为了渲染气氛,象征社会现实。像小团圆媳妇这样的弱小者的生死,除了满足看客们猎奇的心理,给他们的痛苦乏味的生活添一点佐料外,不会引起什么波澜。在这样的死寂社会中,她只配悄无声息地来,再悄无声息地离开。她在这个巨大的死湖中显得微不足道,她的有无,自然也就可以忽略不计。

愚昧的害人者在戕害别人的生命时,自认为是替天地行公道,替社会护伦常,是带着神圣的救人使命,自然内心不会有任何内疚和忏悔。小团圆媳妇的婆婆这个面慈心软、节俭本分的人竟做出如此凶残的事还心安理得,让我们觉得之所以会有病态的人,是因为整个社会就是个病态的社会。

二、背景回放

《小团圆媳妇》是小说第五章的第五至十节。第五章讲“我”的几家邻居之一老胡家的故事,在整部小说中是篇幅最长的一章,约占全书的四分之一,出场人物也最多,主角是小团圆媳妇。小团圆媳妇是胡家买来的童养媳,是个12岁的小姑娘,刚来的时候健康活泼,成天乐呵呵的,但是由于她太过大方,不合传统,不懂“规矩”,常常遭到婆婆的无端打骂,左邻右舍又都支持这种打骂行为,小团圆媳妇终于被折磨生了病。老胡家听信了跳大神的人的话,给小团圆媳妇用开水洗澡的办法来治病。洗澡时,很多人都来看热闹……节选文章就从这里开始。小团圆媳妇被滚烫的水烫了三次,几天后终于死去,节选的故事到这里就结束了。

1.小团圆媳妇是怎样的一个人?她是如何从一个“笑呵呵”的小姑娘到一个病人,直到被折磨而死的?

答案: (1)她是一个天真烂漫、活泼开朗、不谙世事而又寄人篱下、没有人身自由、处于旧社会最下层的小姑娘。

(2)就因为她活泼而有生气,她的婆婆和周围愚昧的人们便认为她有鬼魂附体,便用滚烫的热水给她“洗澡”以驱赶鬼魂,结果被活生生残害致死。

2.读过课文,你怎么理解小团圆媳妇的婆婆以及她周围人的所作所为?她们是一群怎样的人?

答案: 她们愚昧、残忍,仅有的一点善良在荒谬思想的支配下,也显得可笑而可悲。她们也都是封建落后思想的牺牲品,今天她们麻木地活着,明天也许就会被和她们具有同样扭曲灵魂的乡亲们投入大缸活活烫死。

3.同样是写一群麻木的人,萧红和鲁迅在写作方法上有什么不同?

答案: 和鲁迅一样,萧红对封建传统思想有着批判揭露,可她的笔触更平静、漠然。她更多的是哀其不幸,而少了些怒其不争。她从生存本身意义上展现人们的生存困境,视角独特。她用一种较为包容的眼光看待愚昧的故乡,看待那些麻木的心灵,没有鲁迅那种振聋发聩的呐喊,但有作者悲悯的目光,在那些表面温和平静的故事里头,有着撞击人心的悲凉。

4.时至今天,愚昧落后、残害人性的思想和行为仍然存在。对此有人认为,我们应该坚决拿起科学、民主、法律的锐利武器,向它们发起猛烈的攻击,将它们尽早清理进历史的垃圾箱。但也有人认为,社会思想的进步是艰难缓慢的,它不是靠人们一时的革命行动所能清除干净的,对此我们应该放平心态,寄希望于常抓不懈的过程中。对以上两种不同的意见,谈谈你的认识。

答案: 参考一:那些对他人的身体或精神造成伤害的言论和行为,凡是构成违法犯罪的,我们当然要绳之以法,决不能任它危害社会。

参考二:有些思想行为只存在于落后者自己的个人利益范围内(比如一些鬼神论调),对他人没有造成明显的伤害,我们只把它们当成意识形态的东西来看待,主要对它们进行批评教育,尽量使之控制在最小的影响范围内。

一、意旨探微

课文节选部分,通过小团圆媳妇的婆婆和那些看客在愚昧和迷信的观念下“无意识”地把年轻的一代作为牺牲品献在旧礼教的祭坛上的叙说,向世人发出了男权社会对于妇女的摧残和迫害,无需卫道士甚至无需男子来实施的呐喊;作为同性不仅不怜悯同性,反而主动组成“杀人团”以堂而皇之的理由,把一个个像“人”的女性剿灭虐杀了。这是多么令人颤栗的悲愤的控诉与呐喊。

二、写法借鉴

1.第一人称视角

文中的“我”以一个儿童的眼光,洞彻了整个过程的细节及其可笑可悲的荒谬:没病的被认定为有病,既害人又救人的热心看客,视别人的生命如鸡狗又对自己的卑贱生命充满信心与珍惜,害人者下场同样凄凉,种种荒谬弥漫成一片片浓重的悲凉,以儿童的眼光看来,更显示出其不正常以及清醒者的无力和无助。

2.对比手法应用

有活力的被扼杀,思想僵腐的人在维持着秩序,掌握着别人的命运;冷漠围观、助纣为虐的人又是救人的人;孩子的一眼看穿与成人的愚昧可笑……多处对比极有力地突出了国民的丑陋。

3.浓墨重彩渲染

对重点内容(洗澡)的渲染极深刻地表现了人性被扭曲、异化的程度,对环境的渲染入木三分地刻画了社会的特征。

那是一个既偏远又热闹的小城,在城中的交通要道上坐落着一个“大泥坑”,它常常淹死一些骡马和小孩,可居民都在看热闹,没有人出来加以整治。有的说应该拆墙,有的说应该种树,但没有一个人说要填平的,尽管填坑并不难。

又到了小城举行“盛举”的日子,人们有跳大神的、扭秧歌的、放河灯的、唱野台子戏的、逛庙会的,热闹异常。我的祖父已年近七十,他是一个慈祥、温和的老人,家里面只有祖父最关心我,所以,一天到晚,门里门外,我寸步不离他。他常教我读诗,带我到后花园游玩。我走不动的时候,祖父就抱着我,我走得动,祖父就拉着我。祖孙俩相依相伴,有着无穷的快乐。

我们有几家邻居,西边的一间破草房租给一家喂猪的;还有一间草房租给一家开粉坊的,他们常常一边晒粉,一边唱歌,过着很快乐的生活;厢房里还住着个拉磨的;粉坊旁的小偏房里还住着个赶大车的胡家。胡家养了个小童养媳——小团圆媳妇。她是个十二岁的小姑娘,成天乐呵呵的,可胡家想给她个下马威,总是无端打她,左邻右舍也支持胡家的行为,都说应该打。胡家就越打越凶,时间也越打越长,小团圆媳妇被折磨得生了病。老胡家听了跳大神的人的话,决定给小团圆媳妇用开水洗澡。洗澡时,很多人来看热闹,只见她被滚烫的水烫了三次,几天后终于死去了。

我有一个亲戚有二伯,他是个老光棍,性情非常古怪,不大爱同人搭腔,却喜欢同石头、麻雀、黄狗谈天。听祖父讲,有二伯三十年前就到了我家。日俄战争时,多亏有二伯在,才守住了家,他最怕人骂他“绝后”,只要听到有人这样骂他,就会伤心地大哭。

人们都管拉磨的那个邻居叫“磨官冯歪嘴子”,他不但会拉磨,还会做年糕。有一次,我去磨坊买年糕,看到里面炕上躺着一个女人和一个小孩,原来冯歪嘴子成家了,那女人就是同院老王家的大姑娘王大姐。然而,冯歪嘴子的幸福生活遭到了邻人们的羡慕和嫉妒,大家都说王大姐坏,谣言层出不穷,冯歪嘴子受尽了人们的冷嘲热讽。过了两三年,王大姐在生下第二个孩子后因难产死去,冯歪嘴子常常含着眼泪,但他看到大儿子已会拉驴饮水,小儿子也会拍手笑了,他就不再绝望。在儿子身上,他看到了活着的希望。

一、王寡妇

卖豆芽的王寡妇“一年一年地卖着豆芽菜,平静无事,过着安详的日子”。她的独子死了,“她还是平平静静地活着”;她的疯病犯过之后,“她还是平平静静地活着”。她之所以平静,是因为呼兰河人“对生、老、病、死,都没有什么表示”。“生了就任其自然地长去,长大就长大,长不大也就算了。”“人活着是为了吃饭穿衣。”“人死了就完了。”他们对自己的生、老、病、死就看得那样不当回事,何况是他人的呢,又何况是讨饭人、叫花子的呢。

二、祖父

不会理财的祖父总是“自由自在地一天闲着”,“我想,幸好我长大了,我三岁了,不然祖父该多寂寞”。寂寞的祖父“天天使用一种方法抓掉孩子的帽子,这未免可笑”,可是即使这样,“每当祖父这样做一次的时候,祖父和孩子们都一齐笑得不得了,好像这戏还是第一次演似的”。在这短暂的快乐之后,我们感受最多的是祖父的难于摆脱的寂寞。他身为老太爷,本应乐享天年的。但正因为他是老太爷,厨子给他更多的是吹捧;有子给他更多的是敬畏;冯歪嘴子给他的同样是低等人对上层的尊敬。因此,他无法抹去他和这些人之间的隔膜——阶级的隔膜。所以,他的寂寞也就无法消除。

三、有二伯

有二伯的寂寞表现在他性情的古怪上。他喜欢和动物说话,“他一和人在一起,他就一句话没有了,就是有话也是很古怪的,使人听了常常不得要领”。当别人热闹地讲着闲话的时候,“只有有二伯一声不响地坐着”。从总体上说,有二伯不是个沉默寡言的人。即使他一个人在夜深人静的时候,他也常常自己跟自己说话。在人面前他所表现出来的沉默是有他自身和社会的原因的。从他自身来说,他不是一个普通的下人,他身上本来流淌着“上等人”的血液,所以他自视高人一等,不屑于放低身份和其他下等人一样心甘情愿地过活,但是社会的现实使别人并不这样高看他。

在别人的眼里,他的的确确是个下人,所以他们所表现出来的对有二伯的些微的尊敬也只是为了一时的高兴而假装出来的。就是孩子也乐于利用这一点来取乐。因此,有二伯处于绝对的寂寞之中。当他想利用上吊、跳井来博取别人的一点同情,而且也消除他的一些寂寞,但最终以失败而告终时,他也就再也无力回天了。

《呼兰河传》描写了上世纪三四十年代东北小镇呼兰河的风土人情,真实而生动地再现了当地老百姓平凡、卑琐、贫困、落后的生活现状和得过且过、平庸、愚昧、麻木的精神状态,表达了作者对旧中国扭曲人性、损害人格的现实的否定。

一、《呼兰河传》艺术风格上的突出特点是,作者并没有煞费苦心地去精心编织叙事情节和人物场景,所有的人物、事件、情节、场面都是自然登场,自觉流露,款款而来,不事雕饰胜于雕饰,将平实无华的篇章结构与行云流水般的散文化文笔章法巧妙地结合在一起。尽管没有着力于刻画人物,也未着意去创造完整的情节结构和戏剧性冲突;在叙事章法上,陈述的故事也多半是缺乏紧密内在因果联系的人事,零碎分散,甚至互相游离,运思行文依然是《生死场》那种散文化写法;

但正如作者在《呼兰河传》的“尾声”自白的那样:“以上我所写的并没有什么优美的故事,只因为他们充满我幼年的记忆,忘却不了,难以忘却,就记在这里了。”恰恰是如此不拘一格的篇章结构和散文化叙写手法,客观上造成了个性化的艺术表达效果,使整部小说具有抒情诗的情调,又有着风俗画一般的斑斓色彩。《呼兰河传》的不少章节,乍看是作者在作客观的述写,平铺直叙,白描素写,不事张扬;细心玩味,则情在景中,物我难分。

二、《呼兰河传》描写的语言基调也颇具特色,清新明丽,富于诗化情绪;遣词琢句,新颖别致,节奏感强,“景深”幽远,力求运用语言的表现力,开掘作品的审美底蕴,以升华主题思想,达到内容与形式的完美统一。通读全篇,精美玲珑的叙事写景段落,俯拾即是,不少地方写得如诗似画,犹如一首首散文诗组串成章,可歌可吟,如泣如诉。

三、《呼兰河传》选材谋篇不拘一格,信手写来,款款叙述,不虚张声势,不追求离奇玄虚。素材也多为身边事,框架结构也不同于传统小说模式,在叙事陈情描写手法上也不雷同于传统小说手法,更多的则是游刃于散文、诗歌、自传、小品、故事小说之间,并将小说的主人公由传统的写个性化的人物形象转换成写“呼兰小城”和“呼兰人”的群体性格,无疑是女作家尝试小说“特别”写法的一次成功的探索,事实上也收到了“特别”的审美艺术效果,从这个意义上讲,应该说萧红的《呼兰河传》开创了中国现代文学史上的早期探索小说的先河。

团圆媳妇

祖父也说吃了饭就去,可是祖父的饭总也吃不完。一会要点辣椒油,一会要点咸盐面的。我看不但我着急,就是那老厨子也急得不得了了。头上直冒着汗,眼睛直眨巴。

祖父一放下饭碗,连点一袋烟我也不让他点,拉着他就往西南墙角那边走。

一边走,一边心里后悔,眼看着一些看热闹的人都回来了。为什么一定要等祖父呢?不会一个人早就跑着来吗?何况又觉得我躺在草棵子里就已经听见这边有了动静了。真是越想越后悔,这事情都闹了一个下半天了,一定是好看的都过去了,一定是来晚了。白来了,什么也看不见了,在草棵子听到了这边说笑,为什么不就立刻跑来看呢?越想越后悔。

自己和自己生气,等到了老胡家的窗前,一听,果然连一点声音也没有了。差一点没有气哭了。

等真的进屋一看,全然不是那么一回事,母亲,周三奶奶,还有些个不认识的人,都在那里,与我想像的完全不一样,没有什么好看的,团圆媳妇在哪儿?我也看不见,经人家指指点点的,我才看见了。不是什么媳妇,而是一个小姑娘。

我一看就没有兴趣了,拉着爷爷就向外边走,说:

“爷爷回家吧。”

等第二天早晨她出来倒洗脸水的时候,我看见她了。

她的头发又黑又长,梳着很大的辫子,普通姑娘们的辫子都是到腰间那么长,而她的辫子竟快到膝间了。她脸长得黑忽忽的,笑呵呵的。

院子里的人,看过老胡家的团圆媳妇之后,没有什么不满意的地方。不过都说太大方了,不像个团圆媳妇了。

周三奶奶说:

“见人一点也不知道羞。”

隔院的杨老太太说:

“那才不怕羞呢!头一天来到婆家,吃饭就吃三碗。”

周三奶奶又说:

“哟哟!我可没见过,别说还是一个团圆媳妇,就说一进门就姓了人家的姓,也得头两天看看人家的脸色。哟哟!那么大的姑娘。她今年十几岁啦?”

“听说十四岁么!”

“十四岁会长得那么高,一定是瞒岁数。”

“可别说呀!也有早长的。”

“可是他们家可怎么睡呢?”

“可不是,老少三辈,就三铺小炕……”

这是杨老太太扒在墙头上和周三奶奶讲的。

至于我家里,母亲也说那团圆媳妇不像个团圆媳妇。

老厨子说:

“没见过,大模大样的,两个眼睛骨碌骨碌地转。”

有二伯说:

“介(这)年头是啥年头呢,团圆媳妇也不像个团圆媳妇了。”

只是祖父什么也不说,我问祖父:

“那团圆媳妇好不好?”

祖父说:

“怪好的。”

于是我也觉得怪好的。

她天天牵马到井边上去饮水,我看见她好几回,中间没有什么人介绍,她看看我就笑了,我看看她也笑了。我问她十几岁?她说:

“十二岁。”

我说不对。

“你十四岁的,人家都说你十四岁。”

她说:

“他们看我长得高,说十二岁怕人家笑话,让我说十四岁的。”

我不知道,为什么长得高还让人家笑话,我问她:

“你到我们草棵子里去玩好吧!”

她说:

“我不去,他们不让。”

过了没有几天,那家就打起团圆媳妇来了,打得特别厉害,那叫声不管多远都可以听得见的。

这全院子都是没有小孩子的人家,从没有听到过谁家在哭叫。

邻居左右因此又都议论起来,说早就该打的,哪有那样的团圆媳妇一点也不害羞,坐到那儿坐得笔直,走起路来,走得风快。

她的婆婆在井边上饮马,和周三奶奶说:

“给她一个下马威。你听着吧,我回去我还得打她呢,这小团圆媳妇才厉害呢!没见过,你拧她大腿,她咬你;再不然,她就说她回家。”

从此以后,我家的院子里,天天有哭声,哭声很大,一边哭,一边叫。

祖父到老胡家去说了几回,让他们不要打她了;说小孩子,知道什么,有点差错教导教导也就行了。

后来越打越厉害了,不分昼夜,我睡到半夜醒来和祖父念诗的时候,念着念着就听西南角上哭叫起来了。

我问祖父:

“是不是那小团圆媳妇哭?”

祖父怕我害怕,说:

“不是,是院外的人家。”

我问祖父:

“半夜哭什么?”

祖父说:

“别管那个,念诗吧。”

清早醒了,正在念“春眠不觉晓”的时候,那西南角上的哭声又来了。

一直哭了很久,到了冬天,这哭声才算没有了。

(摘自萧红《呼兰河传》第五章)

第11课 呼兰河传

《呼兰河传》是萧红晚期的杰作。作者以散文化的笔调抒写了以家乡为原型的“呼兰河”城的“传记”,这“传记”记录了呼兰河四时的风俗,“我”的美丽而寂寞的童年,以及小城里各式各样琐屑平凡的人世悲欢。这部小说共七章,每章内容并没有密切联系,第一、二章,分别是对呼兰河城人们生存的环境的描写和对其生活态度的揭示,从宏观上展示呼兰河城的总体形象,落墨于风土和人情,突出的是“大泥坑”和“精神盛举”。

从第三章开始陆续有人出场:祖父、园里各样的邻居、小团圆媳妇、有二伯、磨馆冯歪嘴子等。《呼兰河传》融进了作者独特的生命体验和情绪记忆。作品不着力塑造“典型”的人物,也不刻意丰满故事情节,而从叙述结构章法上突破传统、另辟蹊径,用一种率直的真实、凄婉细腻的笔触,真实感人地再现了呼兰河的乡土人情、风俗习惯。

二、词语解释

①涟漪:__________________________________________

②虔诚:_________________________________________

③欺侮: _________________________________________

④络绎不绝: ____________________________________

⑤惦着: _________________________________________

三、近义词辨析

四、文学常识

萧红(1911~1942),原名张乃莹,笔名萧红、悄吟,出生于黑龙江省呼兰县一个地主家庭。为了逃婚出走,困窘间向报社投稿,并因此结识萧军,两人相爱,萧红也从此走上写作之路。1934年,萧红完成长篇小说《________》,在鲁迅的帮助下作为“奴隶丛书”之一于1935年出版。萧红由此取得了在现代文学史上的地位。她更有成就的长篇是写于香港的回忆性小说《____________》,以及一系列回忆故乡的中短篇,如《牛车上》《小城三月》等。这位没有受过高等教育却有着写作天才的女性命运却是悲凉的,1942年1月22日逝于香港。

【自主校对】

一、①lián yī ②jì ③qián ④luò yì ⑤qīnɡ ⑥hén ⑦zhěnɡ ⑧dǎo ⑨línɡ

二、①细小的波纹。②恭敬而有诚意,多指宗教信仰。③欺负。④形容车、船、人、马等前后相接往来不断。⑤心里挂念着。

三、幽美:(景色等)幽静美丽。

优美:(风景、姿态)美好。

眷顾:关心照顾。

眷恋:(对自己喜爱的人或地方)深深地留恋。

拯救:救。程度深。

解救:使脱离危险或困难。用得范围较具体。

酬谢:用金钱礼物、酒席等表示谢意。

感谢:对接受别人给予的或提供的方便、恩惠,用言行表示谢意。

四、生死场 呼兰河传

一、情节提要

1.主要情节是洗澡、烧替身和埋葬,尤以洗澡为主。在此前还写了“我”眼中的小团圆媳妇之“病”,在此之后还写了小团圆媳妇之死对老胡家的影响。

浓墨重彩写洗澡、烧替身,从侧面详写人们埋葬小团圆媳妇之后的言行,是为了突出表现主题——小城人的麻木、残忍和愚昧。前面写“我”看出小团圆媳妇没有病,仍是从侧面表现小城人的愚昧。后面写老胡家在小团圆媳妇死后的凄惨,深刻揭示出老胡家既是害人者又是被害者的悲剧命运。

2.三次洗澡中,人们的表现惊人的一致,都是先害人后救人,而且自始至终带着看热闹的心态获得了精神上的满足。

救人说明了人们本性的善良,但是愚昧却使善良的人们面对别人的悲惨时不仅没有人文关怀,甚至麻木到成为残忍的帮凶。卡夫卡在《变形记》中以荒诞的手法写资本主义社会把人异化,而萧红则师承鲁迅,用中国式的冷峻的现实手法写出了封建社会对人思想上的异化,两者相比,旧中国民众被异化后所表现出的是愚昧麻木乃至残忍更让人觉得惊心动魄,感到一种无可奈何的深深的悲哀。

3.描写死寂的环境是为了渲染气氛,象征社会现实。像小团圆媳妇这样的弱小者的生死,除了满足看客们猎奇的心理,给他们的痛苦乏味的生活添一点佐料外,不会引起什么波澜。在这样的死寂社会中,她只配悄无声息地来,再悄无声息地离开。她在这个巨大的死湖中显得微不足道,她的有无,自然也就可以忽略不计。

愚昧的害人者在戕害别人的生命时,自认为是替天地行公道,替社会护伦常,是带着神圣的救人使命,自然内心不会有任何内疚和忏悔。小团圆媳妇的婆婆这个面慈心软、节俭本分的人竟做出如此凶残的事还心安理得,让我们觉得之所以会有病态的人,是因为整个社会就是个病态的社会。

二、背景回放

《小团圆媳妇》是小说第五章的第五至十节。第五章讲“我”的几家邻居之一老胡家的故事,在整部小说中是篇幅最长的一章,约占全书的四分之一,出场人物也最多,主角是小团圆媳妇。小团圆媳妇是胡家买来的童养媳,是个12岁的小姑娘,刚来的时候健康活泼,成天乐呵呵的,但是由于她太过大方,不合传统,不懂“规矩”,常常遭到婆婆的无端打骂,左邻右舍又都支持这种打骂行为,小团圆媳妇终于被折磨生了病。老胡家听信了跳大神的人的话,给小团圆媳妇用开水洗澡的办法来治病。洗澡时,很多人都来看热闹……节选文章就从这里开始。小团圆媳妇被滚烫的水烫了三次,几天后终于死去,节选的故事到这里就结束了。

1.小团圆媳妇是怎样的一个人?她是如何从一个“笑呵呵”的小姑娘到一个病人,直到被折磨而死的?

答案: (1)她是一个天真烂漫、活泼开朗、不谙世事而又寄人篱下、没有人身自由、处于旧社会最下层的小姑娘。

(2)就因为她活泼而有生气,她的婆婆和周围愚昧的人们便认为她有鬼魂附体,便用滚烫的热水给她“洗澡”以驱赶鬼魂,结果被活生生残害致死。

2.读过课文,你怎么理解小团圆媳妇的婆婆以及她周围人的所作所为?她们是一群怎样的人?

答案: 她们愚昧、残忍,仅有的一点善良在荒谬思想的支配下,也显得可笑而可悲。她们也都是封建落后思想的牺牲品,今天她们麻木地活着,明天也许就会被和她们具有同样扭曲灵魂的乡亲们投入大缸活活烫死。

3.同样是写一群麻木的人,萧红和鲁迅在写作方法上有什么不同?

答案: 和鲁迅一样,萧红对封建传统思想有着批判揭露,可她的笔触更平静、漠然。她更多的是哀其不幸,而少了些怒其不争。她从生存本身意义上展现人们的生存困境,视角独特。她用一种较为包容的眼光看待愚昧的故乡,看待那些麻木的心灵,没有鲁迅那种振聋发聩的呐喊,但有作者悲悯的目光,在那些表面温和平静的故事里头,有着撞击人心的悲凉。

4.时至今天,愚昧落后、残害人性的思想和行为仍然存在。对此有人认为,我们应该坚决拿起科学、民主、法律的锐利武器,向它们发起猛烈的攻击,将它们尽早清理进历史的垃圾箱。但也有人认为,社会思想的进步是艰难缓慢的,它不是靠人们一时的革命行动所能清除干净的,对此我们应该放平心态,寄希望于常抓不懈的过程中。对以上两种不同的意见,谈谈你的认识。

答案: 参考一:那些对他人的身体或精神造成伤害的言论和行为,凡是构成违法犯罪的,我们当然要绳之以法,决不能任它危害社会。

参考二:有些思想行为只存在于落后者自己的个人利益范围内(比如一些鬼神论调),对他人没有造成明显的伤害,我们只把它们当成意识形态的东西来看待,主要对它们进行批评教育,尽量使之控制在最小的影响范围内。

一、意旨探微

课文节选部分,通过小团圆媳妇的婆婆和那些看客在愚昧和迷信的观念下“无意识”地把年轻的一代作为牺牲品献在旧礼教的祭坛上的叙说,向世人发出了男权社会对于妇女的摧残和迫害,无需卫道士甚至无需男子来实施的呐喊;作为同性不仅不怜悯同性,反而主动组成“杀人团”以堂而皇之的理由,把一个个像“人”的女性剿灭虐杀了。这是多么令人颤栗的悲愤的控诉与呐喊。

二、写法借鉴

1.第一人称视角

文中的“我”以一个儿童的眼光,洞彻了整个过程的细节及其可笑可悲的荒谬:没病的被认定为有病,既害人又救人的热心看客,视别人的生命如鸡狗又对自己的卑贱生命充满信心与珍惜,害人者下场同样凄凉,种种荒谬弥漫成一片片浓重的悲凉,以儿童的眼光看来,更显示出其不正常以及清醒者的无力和无助。

2.对比手法应用

有活力的被扼杀,思想僵腐的人在维持着秩序,掌握着别人的命运;冷漠围观、助纣为虐的人又是救人的人;孩子的一眼看穿与成人的愚昧可笑……多处对比极有力地突出了国民的丑陋。

3.浓墨重彩渲染

对重点内容(洗澡)的渲染极深刻地表现了人性被扭曲、异化的程度,对环境的渲染入木三分地刻画了社会的特征。

那是一个既偏远又热闹的小城,在城中的交通要道上坐落着一个“大泥坑”,它常常淹死一些骡马和小孩,可居民都在看热闹,没有人出来加以整治。有的说应该拆墙,有的说应该种树,但没有一个人说要填平的,尽管填坑并不难。

又到了小城举行“盛举”的日子,人们有跳大神的、扭秧歌的、放河灯的、唱野台子戏的、逛庙会的,热闹异常。我的祖父已年近七十,他是一个慈祥、温和的老人,家里面只有祖父最关心我,所以,一天到晚,门里门外,我寸步不离他。他常教我读诗,带我到后花园游玩。我走不动的时候,祖父就抱着我,我走得动,祖父就拉着我。祖孙俩相依相伴,有着无穷的快乐。

我们有几家邻居,西边的一间破草房租给一家喂猪的;还有一间草房租给一家开粉坊的,他们常常一边晒粉,一边唱歌,过着很快乐的生活;厢房里还住着个拉磨的;粉坊旁的小偏房里还住着个赶大车的胡家。胡家养了个小童养媳——小团圆媳妇。她是个十二岁的小姑娘,成天乐呵呵的,可胡家想给她个下马威,总是无端打她,左邻右舍也支持胡家的行为,都说应该打。胡家就越打越凶,时间也越打越长,小团圆媳妇被折磨得生了病。老胡家听了跳大神的人的话,决定给小团圆媳妇用开水洗澡。洗澡时,很多人来看热闹,只见她被滚烫的水烫了三次,几天后终于死去了。

我有一个亲戚有二伯,他是个老光棍,性情非常古怪,不大爱同人搭腔,却喜欢同石头、麻雀、黄狗谈天。听祖父讲,有二伯三十年前就到了我家。日俄战争时,多亏有二伯在,才守住了家,他最怕人骂他“绝后”,只要听到有人这样骂他,就会伤心地大哭。

人们都管拉磨的那个邻居叫“磨官冯歪嘴子”,他不但会拉磨,还会做年糕。有一次,我去磨坊买年糕,看到里面炕上躺着一个女人和一个小孩,原来冯歪嘴子成家了,那女人就是同院老王家的大姑娘王大姐。然而,冯歪嘴子的幸福生活遭到了邻人们的羡慕和嫉妒,大家都说王大姐坏,谣言层出不穷,冯歪嘴子受尽了人们的冷嘲热讽。过了两三年,王大姐在生下第二个孩子后因难产死去,冯歪嘴子常常含着眼泪,但他看到大儿子已会拉驴饮水,小儿子也会拍手笑了,他就不再绝望。在儿子身上,他看到了活着的希望。

一、王寡妇

卖豆芽的王寡妇“一年一年地卖着豆芽菜,平静无事,过着安详的日子”。她的独子死了,“她还是平平静静地活着”;她的疯病犯过之后,“她还是平平静静地活着”。她之所以平静,是因为呼兰河人“对生、老、病、死,都没有什么表示”。“生了就任其自然地长去,长大就长大,长不大也就算了。”“人活着是为了吃饭穿衣。”“人死了就完了。”他们对自己的生、老、病、死就看得那样不当回事,何况是他人的呢,又何况是讨饭人、叫花子的呢。

二、祖父

不会理财的祖父总是“自由自在地一天闲着”,“我想,幸好我长大了,我三岁了,不然祖父该多寂寞”。寂寞的祖父“天天使用一种方法抓掉孩子的帽子,这未免可笑”,可是即使这样,“每当祖父这样做一次的时候,祖父和孩子们都一齐笑得不得了,好像这戏还是第一次演似的”。在这短暂的快乐之后,我们感受最多的是祖父的难于摆脱的寂寞。他身为老太爷,本应乐享天年的。但正因为他是老太爷,厨子给他更多的是吹捧;有子给他更多的是敬畏;冯歪嘴子给他的同样是低等人对上层的尊敬。因此,他无法抹去他和这些人之间的隔膜——阶级的隔膜。所以,他的寂寞也就无法消除。

三、有二伯

有二伯的寂寞表现在他性情的古怪上。他喜欢和动物说话,“他一和人在一起,他就一句话没有了,就是有话也是很古怪的,使人听了常常不得要领”。当别人热闹地讲着闲话的时候,“只有有二伯一声不响地坐着”。从总体上说,有二伯不是个沉默寡言的人。即使他一个人在夜深人静的时候,他也常常自己跟自己说话。在人面前他所表现出来的沉默是有他自身和社会的原因的。从他自身来说,他不是一个普通的下人,他身上本来流淌着“上等人”的血液,所以他自视高人一等,不屑于放低身份和其他下等人一样心甘情愿地过活,但是社会的现实使别人并不这样高看他。

在别人的眼里,他的的确确是个下人,所以他们所表现出来的对有二伯的些微的尊敬也只是为了一时的高兴而假装出来的。就是孩子也乐于利用这一点来取乐。因此,有二伯处于绝对的寂寞之中。当他想利用上吊、跳井来博取别人的一点同情,而且也消除他的一些寂寞,但最终以失败而告终时,他也就再也无力回天了。

《呼兰河传》描写了上世纪三四十年代东北小镇呼兰河的风土人情,真实而生动地再现了当地老百姓平凡、卑琐、贫困、落后的生活现状和得过且过、平庸、愚昧、麻木的精神状态,表达了作者对旧中国扭曲人性、损害人格的现实的否定。

一、《呼兰河传》艺术风格上的突出特点是,作者并没有煞费苦心地去精心编织叙事情节和人物场景,所有的人物、事件、情节、场面都是自然登场,自觉流露,款款而来,不事雕饰胜于雕饰,将平实无华的篇章结构与行云流水般的散文化文笔章法巧妙地结合在一起。尽管没有着力于刻画人物,也未着意去创造完整的情节结构和戏剧性冲突;在叙事章法上,陈述的故事也多半是缺乏紧密内在因果联系的人事,零碎分散,甚至互相游离,运思行文依然是《生死场》那种散文化写法;

但正如作者在《呼兰河传》的“尾声”自白的那样:“以上我所写的并没有什么优美的故事,只因为他们充满我幼年的记忆,忘却不了,难以忘却,就记在这里了。”恰恰是如此不拘一格的篇章结构和散文化叙写手法,客观上造成了个性化的艺术表达效果,使整部小说具有抒情诗的情调,又有着风俗画一般的斑斓色彩。《呼兰河传》的不少章节,乍看是作者在作客观的述写,平铺直叙,白描素写,不事张扬;细心玩味,则情在景中,物我难分。

二、《呼兰河传》描写的语言基调也颇具特色,清新明丽,富于诗化情绪;遣词琢句,新颖别致,节奏感强,“景深”幽远,力求运用语言的表现力,开掘作品的审美底蕴,以升华主题思想,达到内容与形式的完美统一。通读全篇,精美玲珑的叙事写景段落,俯拾即是,不少地方写得如诗似画,犹如一首首散文诗组串成章,可歌可吟,如泣如诉。

三、《呼兰河传》选材谋篇不拘一格,信手写来,款款叙述,不虚张声势,不追求离奇玄虚。素材也多为身边事,框架结构也不同于传统小说模式,在叙事陈情描写手法上也不雷同于传统小说手法,更多的则是游刃于散文、诗歌、自传、小品、故事小说之间,并将小说的主人公由传统的写个性化的人物形象转换成写“呼兰小城”和“呼兰人”的群体性格,无疑是女作家尝试小说“特别”写法的一次成功的探索,事实上也收到了“特别”的审美艺术效果,从这个意义上讲,应该说萧红的《呼兰河传》开创了中国现代文学史上的早期探索小说的先河。

团圆媳妇

祖父也说吃了饭就去,可是祖父的饭总也吃不完。一会要点辣椒油,一会要点咸盐面的。我看不但我着急,就是那老厨子也急得不得了了。头上直冒着汗,眼睛直眨巴。

祖父一放下饭碗,连点一袋烟我也不让他点,拉着他就往西南墙角那边走。

一边走,一边心里后悔,眼看着一些看热闹的人都回来了。为什么一定要等祖父呢?不会一个人早就跑着来吗?何况又觉得我躺在草棵子里就已经听见这边有了动静了。真是越想越后悔,这事情都闹了一个下半天了,一定是好看的都过去了,一定是来晚了。白来了,什么也看不见了,在草棵子听到了这边说笑,为什么不就立刻跑来看呢?越想越后悔。

自己和自己生气,等到了老胡家的窗前,一听,果然连一点声音也没有了。差一点没有气哭了。

等真的进屋一看,全然不是那么一回事,母亲,周三奶奶,还有些个不认识的人,都在那里,与我想像的完全不一样,没有什么好看的,团圆媳妇在哪儿?我也看不见,经人家指指点点的,我才看见了。不是什么媳妇,而是一个小姑娘。

我一看就没有兴趣了,拉着爷爷就向外边走,说:

“爷爷回家吧。”

等第二天早晨她出来倒洗脸水的时候,我看见她了。

她的头发又黑又长,梳着很大的辫子,普通姑娘们的辫子都是到腰间那么长,而她的辫子竟快到膝间了。她脸长得黑忽忽的,笑呵呵的。

院子里的人,看过老胡家的团圆媳妇之后,没有什么不满意的地方。不过都说太大方了,不像个团圆媳妇了。

周三奶奶说:

“见人一点也不知道羞。”

隔院的杨老太太说:

“那才不怕羞呢!头一天来到婆家,吃饭就吃三碗。”

周三奶奶又说:

“哟哟!我可没见过,别说还是一个团圆媳妇,就说一进门就姓了人家的姓,也得头两天看看人家的脸色。哟哟!那么大的姑娘。她今年十几岁啦?”

“听说十四岁么!”

“十四岁会长得那么高,一定是瞒岁数。”

“可别说呀!也有早长的。”

“可是他们家可怎么睡呢?”

“可不是,老少三辈,就三铺小炕……”

这是杨老太太扒在墙头上和周三奶奶讲的。

至于我家里,母亲也说那团圆媳妇不像个团圆媳妇。

老厨子说:

“没见过,大模大样的,两个眼睛骨碌骨碌地转。”

有二伯说:

“介(这)年头是啥年头呢,团圆媳妇也不像个团圆媳妇了。”

只是祖父什么也不说,我问祖父:

“那团圆媳妇好不好?”

祖父说:

“怪好的。”

于是我也觉得怪好的。

她天天牵马到井边上去饮水,我看见她好几回,中间没有什么人介绍,她看看我就笑了,我看看她也笑了。我问她十几岁?她说:

“十二岁。”

我说不对。

“你十四岁的,人家都说你十四岁。”

她说:

“他们看我长得高,说十二岁怕人家笑话,让我说十四岁的。”

我不知道,为什么长得高还让人家笑话,我问她:

“你到我们草棵子里去玩好吧!”

她说:

“我不去,他们不让。”

过了没有几天,那家就打起团圆媳妇来了,打得特别厉害,那叫声不管多远都可以听得见的。

这全院子都是没有小孩子的人家,从没有听到过谁家在哭叫。

邻居左右因此又都议论起来,说早就该打的,哪有那样的团圆媳妇一点也不害羞,坐到那儿坐得笔直,走起路来,走得风快。

她的婆婆在井边上饮马,和周三奶奶说:

“给她一个下马威。你听着吧,我回去我还得打她呢,这小团圆媳妇才厉害呢!没见过,你拧她大腿,她咬你;再不然,她就说她回家。”

从此以后,我家的院子里,天天有哭声,哭声很大,一边哭,一边叫。

祖父到老胡家去说了几回,让他们不要打她了;说小孩子,知道什么,有点差错教导教导也就行了。

后来越打越厉害了,不分昼夜,我睡到半夜醒来和祖父念诗的时候,念着念着就听西南角上哭叫起来了。

我问祖父:

“是不是那小团圆媳妇哭?”

祖父怕我害怕,说:

“不是,是院外的人家。”

我问祖父:

“半夜哭什么?”

祖父说:

“别管那个,念诗吧。”

清早醒了,正在念“春眠不觉晓”的时候,那西南角上的哭声又来了。

一直哭了很久,到了冬天,这哭声才算没有了。

(摘自萧红《呼兰河传》第五章)

同课章节目录