2012优化方案 语文:3.6《红楼梦》课件(3)(新人教版选修《中国小说欣赏》)

文档属性

| 名称 | 2012优化方案 语文:3.6《红楼梦》课件(3)(新人教版选修《中国小说欣赏》) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-10-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共57张PPT)

第6课 红楼梦

《红楼梦》初名《石头记》。以后又用过《金陵十二钗》《情谱录》《风月宝鉴》等名称。最早是80回抄本,以《脂砚斋重评石头记》的书名在社会上流传。《红楼梦》代表古典小说艺术的最高成就。它继承了《金瓶梅》的网状结构特点,以荣国府的日常生活为中心,并涉及史、王、薛三个家族,以及官府、市井等社会生活的方方面面,从而全景式地展开了四大家族由鼎盛走向衰亡的历史。《情真意切释猜嫌》通过写体弱多病、多愁善感的林黛玉在与薛宝钗的真情谈话中,感受到了薛宝钗的体贴与关怀而猜嫌尽释,赞颂了人世间情真意切的友谊的真诚与崇高。

三、近义词辨析

四、文学常识

曹雪芹(1715~1763或1724~1764),生卒年难以确定,大约生活在康熙末至乾隆中叶,满族正白旗人。____代小说家,名______(读zhān),字______,号______、______、______。他的先世原是汉人,祖籍是辽东辽阳人,后移居辽宁铁岭,大约在明末被编入满洲籍,身份是“包衣”(家奴)。一般认为是中国长篇名著《________》的作者。

【自主校对】

一、①chāi ②xián ③diào ④zhōu ⑤shēn ⑥dān

二、①借某种事物消除寂寞和烦闷。②探望问候。③心怀恶意。④费用(总括多种)。⑤身心舒服(多用于否定)。

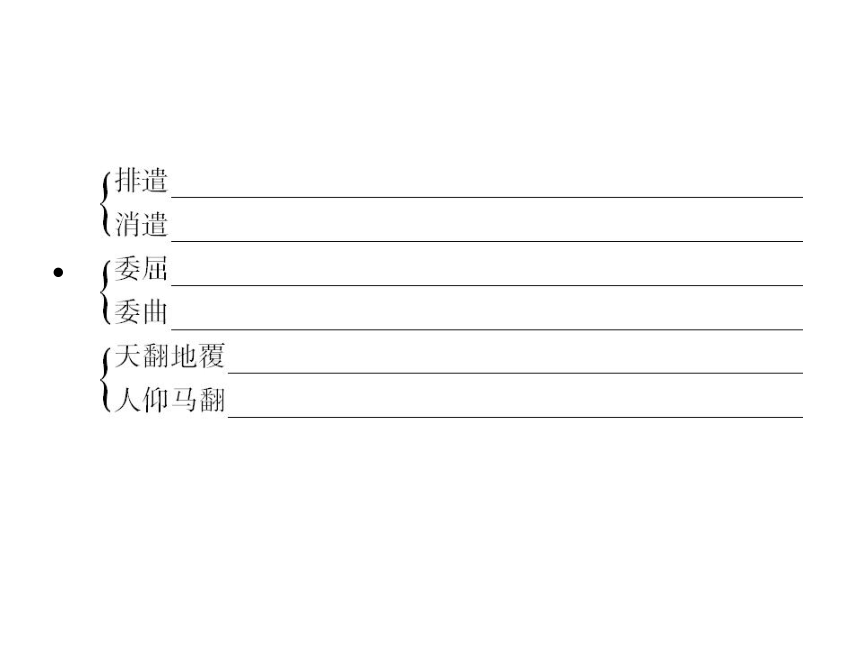

三、排遣:借某种事消除(寂寞和烦闷)。

消遣:用自己感觉愉快的事来度过空闲时间,消闲解闷。

委屈:①受到不该有的指责或待遇,心里难过。②让人受到委屈。

委曲:①(曲调、道路、河流等)弯弯曲曲的。②事情的底细和原委。

天翻地覆:形容闹得很凶。(程度轻)

人仰马翻:形容混乱或忙乱得不可收拾。(程度重)

四、清 霑 梦阮 雪芹 芹圃 芹溪 红楼梦

一、情节提要

从节选片段看宝钗与黛玉的关系

宝钗对黛玉的关心是发自内心的,没有空洞话语。她认为药疗不如食补,就劝黛玉每天早晨吃燕窝粥,并答应给她送燕窝来。在对话中,当黛玉自叹身世飘零时,她就极低调地说她也是和黛玉一样的,虽然有个哥哥,却不如没有,只是比她多了一个母亲“略强些”。这样,就拉近了同黛玉之间的距离,增强了融洽气氛。尽管这种“同病相怜”显得生硬牵强,但却情真意切,很能打动人心。

尤其是她在最后说“只怕你烦了,我且去了”,照应前文“及至宝钗等来望候她,说不得三五句话又烦了”,即表现出宝钗深谙黛玉的性格,又见出她对人体贴入微与宽容大度。

黛玉对宝钗的关心体贴深为感动,竟至向她忏悔,说“往日竟是我错了,实在误到如今”,并诉说自己孤苦无依之状,又提及宝钗前日对她的“教导”,从内心深处表示感谢。黛玉在《红楼梦》中一向是以孤高傲世、盛气凌人的面貌出现的,这样向别人诉说肺腑,实在难能可贵,她谈及家世的衰微,只身的孤苦,不是“正经主子”的感觉和谨慎心态,让人不由自主地产生怜悯之情,宽谅她素日的“禁不得一些委屈”。作者的高明之处就在于写出了林黛玉性格中的这种复杂性,从而使人物形象更加丰满真实。

二、背景回放

本文选自《红楼梦》第四十五回的后半部分,完整的回目名应是“金兰契互剖金兰语 风雨夕闷制风雨词”。这一回是两个主要人物薛宝钗和林黛玉关系的转折点。

凤姐生日闹事已平息多时,今昔和事之后,探春、李纨等借监社一层作陪衬,夹带叙入替平儿打抱不平的话,向凤姐讨钱,三人经过一番戏谈之后,二人目的达到。

同时借赖嬷嬷口训说宝玉一番,暗补宁、荣二府昔日家教之严,以形今日之放纵。补写周瑞之子于凤姐生日醉酒无礼一层,这是闹事余波,从这些可看出凤姐生辰内外上下俱不安宁。

宝钗因见黛玉旧疾又犯,比往常又重,终日不出门,心情烦闷,就来探望黛玉,于是便有了节选内容的精彩片断。

宝钗走后,黛玉喝了两口稀粥,仍歪在床上,不想日未落时,天淅淅沥沥下起雨来,看着那雨滴竹梢,更觉凄凉,便在灯下随便拿了一本书却是《乐府杂稿》,有《秋闺怨》《别离怨》等词,黛玉不觉心有所感,亦不禁发于章句,遂成《代别离》一首,拟《春江花月夜》之格,乃名其词曰“秋窗风雨夕”。吟罢方要就寝,宝玉又冒雨来访,一番话语之后,送走宝玉,宝钗遣送燕窝的婆子又来。黛玉自在枕上感念宝钗,又羡她有母有兄;一回又想宝玉虽素习和睦,终有嫌疑。又听见窗外竹梢蕉叶之上,雨声淅沥,清寒透幔,不觉又滴下泪来,直到四更将阑,方渐渐的睡了。

总之,在这一回中,我们看到黛玉并不孤独寂寞,并不缺乏友谊,甚至爱情。宝钗来了,和她像金兰姐妹般的剖心置腹长谈;宝钗走了,宝玉又来了,对她嘘寒问暖;宝玉正走,宝钗打发送燕窝的人又到了。前前后后忙得走马灯似的,可就在这样的人脉关系中,黛玉感到的却是孤寒,彻骨的孤独与寒冷。

1.请结合《红楼梦》的有关章节,简要分析林黛玉的形象。

答案: 林黛玉,林如海与贾敏的独生女。因父母先后去世,外祖母怜其孤独,接来荣国府抚养。虽然她是寄人篱下的孤儿,但她生性孤傲,天真率直,和宝玉同为封建制度的叛逆者,从不劝宝玉走封建的仕宦道路。她蔑视功名权贵,当贾宝玉把北静王所赠的圣上所赐的名贵念珠一串送给她时,她却说:“什么臭男人拿过的,我不要这东西!”她和宝玉有着共同的理想和志趣,真心相爱,但这一爱情被贾母等人残忍地扼杀了,林黛玉泪尽而逝。

2.请结合《红楼梦》的有关章节,简要分析薛宝钗的形象。

答案: 薛宝钗,金陵十二钗之一,薛姨妈的女儿,家产百万之巨。她容貌美丽,肌骨莹润,举止娴雅。她热衷于“仕途经济”,劝宝玉去会会做官的,谈讲谈讲仕途经济,被宝玉背地里斥之为“混账话”。她恪守封建妇德,而且城府颇深,能笼络人心,得到贾府上下的夸赞。她挂有一把錾有“不离不弃,芳龄永继”的金锁,薛姨妈早就放风说“你这金锁要拣有玉的方可配”,在贾母、王夫人等的一手操办下,贾宝玉被迫娶薛宝钗为妻。由于双方没有共同的理想与志趣,贾宝玉又无法忘怀知音林黛玉,婚后不久即出家当和尚去了。薛宝钗只好独守空闺,抱恨终身。

3.认真品读课文,体会课文的语言具有怎样的特点?

答案: (1)语言典雅含蓄。如宝钗劝黛玉不要作“司马牛之叹”,用典说事,非文化人不能解。

(2)语言生动活泼,口语化。如宝钗说“又不老又不小,成什么?不是个常法”,如黛玉说“何苦叫他们咒我”,都浅近自然,声口可闻。

4.请结合课文分析薛宝钗对林黛玉的体贴关心是发自内心的吗?

答案: 参考一:薛宝钗对林黛玉的体贴关心是发自内心的。她认为药疗不如食疗,就劝黛玉每天早晨吃燕窝粥,并答应给她送燕窝过来。这一切,表现了她对人的体贴入微与宽容大度。

参考二:薛宝钗对林黛玉的体贴关心不是发自内心的。从没有人听到过薛宝钗说出自己心里最深处的话,反而她的话听上去总有些虚伪有些不真实,和林黛玉的直率与没有心计比起来,薛宝钗更像一个深藏不露的野心家。她拼命让自己在他人的心目中的形象趋于完美。在他人看来她的确是一个知书达礼,又大度的淑女。她为黛玉送东西的时候,黛玉是真的放下心结,喜欢宝姐姐,但在宝钗的心中还是另有所图的。她不仅需要打败黛玉,还要让黛玉为她所谓的宽容大度而输得心服口服,来维护自己大家闺秀的形象,从而后顾无忧地登上宝二奶奶的宝座。

5.我们熟知的中国古代名著,如《三国演义》《水浒传》《西游记》《金瓶梅》中的女性,大多以反角或配角登场,即使不是反角或配角,也多以不十分光彩的形象出现。《红楼梦》的作者却反其道而行之,毅然冲破这一牢笼,拨云见日,还真理于人间。他笔下的云集于大观园中的女性,大多是聪明而富有才智、多情而个性鲜明,洁净无华、敢爱敢恨、清新可人的美丽形象!请你以“女性的悲歌,女性的赞歌——再读《红楼梦》”为主题进行一次探究活动。

答案: 《红楼梦》之所以特别震撼人心,就因为它不仅充分写出了被毁灭的女性的外形美,而且也写出了她们内心的美。

第一步,购买《红楼梦》,搜集有关《红楼梦》人物研究的文章。

第二步,研读《红楼梦》,同学之间展开合作,摘录书中重要女性的故事,记录其遭遇,概括其思想性格,做好读书笔记。

第三步,同学之间进行交流。然后概括这些人物形象的异同点。

第四步,摘录《三国演义》《水浒传》《西游记》有关女性的描写,概括这些人物的思想性格,然后与《红楼梦》的女性形象进行比较。再研读搜集到的有关研究资料,体会《红楼梦》人物形象塑造上的伟大成就。

第五步,写一篇1 000字左右的论文,总结自己的探究所得。

一、意旨探微

《红楼梦》在对封建伦理道德、矛盾重重的家庭关系作了深刻揭露批判的同时,也有突现人与人之间关怀与友谊的内容。节选部分通过写体弱多病、多愁善感的林黛玉在与薛宝钗真诚的谈话中,感受到了宝钗的体贴与关怀而猜嫌尽释,赞颂了人世间情真意切的友情的真诚与崇高。

二、写法借鉴

体会平凡的语言中所包含的真挚情谊。

情有儿女私情,也有真挚的青春友情,“金兰契互剖金兰语”已道出了宝钗和黛玉真诚倾吐后心中猜嫌尽释、情同姐妹的结局,因为平凡的语言中饱含体贴与关怀。

“昨儿我看你那药方上,人参肉桂觉得太多了。虽说益气补神,也不宜太热。依我说,先以平肝健胃为要,肝火一平,不能克土,胃气无病,饮食就可以养人了。每日早起拿上等燕窝一两,冰糖五钱,用银铫子熬出粥来,若吃惯了,比药还强,最是滋阴补气的。”真诚的建议已抛开了二人在爱情上的矛盾,而是只出于对一个病人的关怀与同情。

“然我最是个多心的人,只当你心里藏奸”“我往日见他赞你,我还不受用”“你竟不介意,反劝我那些话,可知我竟自误了”,至此黛玉已消除敌对心理,敞开了自己的心扉。“请大夫,熬药,人参肉桂,已经闹了个天翻地覆,这会子我又兴出新文来熬什么燕窝粥……未免不嫌我太多事了”“况我又不是他们这里正经主子,原是无依无靠投奔了来的”,再次流露出了黛玉寄人篱下、多愁善感之情,宝钗立刻接话“咱们也算同病相怜。你也是个明白人,何必作‘司马牛之叹’”。好一个“同病相怜”,更拉近了二人的距离。“东西事小,难得你多情如此”“晚上再来和我说句话儿”,至此二人已心心相印,情真意切。平凡的语言,以小见大,表现了二人的不计前嫌的品质。

早丧慈母的林黛玉,投奔到外祖母家(贾府)寄居。胸怀才智的林黛玉,与不同凡俗的表哥宝玉虽是初次见面,却是一见如故。第二年,贾府又来了出身名门大族、具有大家风范的薛宝钗(宝玉母亲王夫人的姨侄女)。因为宝玉有块从胎里带来的宝玉,宝钗也有个金锁,人们背后说,他们正好是命定的一对。宝玉与一群姐妹们朝夕相处,融洽无间,但更与思想相通的黛玉心心相印。

贾政望子成龙,强逼宝玉读八股文章。蔑视功名利禄的宝玉却和黛玉偷看被禁读的《西厢记》,抒发了他们的自由思想,滋长了他们之间的爱情。史湘云也希望宝玉能专心于仕途经济,这天又来对他大讲“立身扬名”之道。宝玉听得很是反感,毫不客气地下了逐客令。袭人责怪宝玉不该冷落史湘云,宝玉却说:“林姑娘从来说过这些混账话不曾?”他们这番谈话,恰巧被经过怡红院的黛玉听到,不禁又惊又喜,更觉得宝玉是她的知己。

宝玉与忠顺亲王府的戏子琪官有来往,他同情琪官,帮他逃脱王府的束缚。这事被贾政知道后,痛恨宝玉违背家教,将他打得半死。黛玉惜怜宝玉,为此哭得两眼红肿,宝玉反百般劝慰黛玉,并将为她拭泪的手帕遣丫头晴雯送给黛玉。黛玉十分珍视这条情丝万缕的手帕,特在上面题诗记情。一夜,宝钗来访宝玉,久坐未走,引起晴雯反感,这时又有人走来叩门,晴雯不知是黛玉,狠声狠气不肯开门。黛玉已经生疑,又见笑语声中,宝玉送宝钗出来,遂误会是宝玉有意冷落她,更引起寄人篱下、受人欺凌的感伤。第二天,宝钗陪伴贾母等在藕香榭赏春行乐,黛玉独到桃林深处,借埋葬落花抒发她内心的压抑。

宝玉听到一字一泪的葬花词,寻声而来,黛玉记恨昨晚的“闭门羹”,负气避开。经过宝玉一番诚心地剖白,黛玉方释误会。黛玉病倒了。

同情黛玉的紫鹃,为了试探宝玉是否真情,佯称黛玉将返回苏州原籍,宝玉信以为真,发狂地要留住黛玉。这样宝、黛之间的爱情在人前暴露无遗了。宝玉也病倒了,贾母决定为他冲喜成亲。她认为黛玉有违贾府家教,便在“黛玉行动乖僻,不如宝钗温顺”的比较下,采纳了王熙凤的“掉包计”,对宝玉伪称娶的是“林妹妹”。黛玉得知了宝玉要娶宝钗的消息,以为宝玉负情变心,遂焚去诗稿诗帕,含恨而死。

黛玉去世之时,正是宝玉花烛之夜。当宝玉发觉新娘不是林妹妹而是宝姐姐时,惊诧得发痴发狂,更听到黛玉已死的消息,便疯也似的奔到灵前,声声血泪,倾诉他满腔的悲愤与委屈。“金锁”锁不住“宝玉”,“铁槛”关不住“逆子”,宝玉扔去了那块“通灵宝玉”,愤然离家出走。

一、贾宝玉

贾宝玉是《红楼梦》中的第一主人公,是曹雪芹满怀理想和激情,倾其心血和才力创造的艺术形象,是中国文学史上第一次出现的全新的不朽典型。贾宝玉这一形象既丰满深刻,又生动鲜明,具有高度的艺术典型性。

1.他是封建社会的叛逆者

他是贾府里荣国府的嫡亲长孙,作为贾府振兴的希望,贾宝玉受到贾母等家族上层人物的特别宠爱。他本应该为了家族的利益,遵循传统的读书做官、光宗耀祖的道路,成为一个标准的封建士子和孝子;但他却叛变了,反而成了本阶级的逆子和破坏者。

他的叛逆性格主要表现在以下几点:

(1)厌弃功名仕进

贾宝玉一生鄙弃功名利禄,最恨所谓“仕途经济”,这种不思进取,是与传统社会性别角色对男人的要求背道而驰的。

(2)反对封建秩序

他轻视封建伦常和秩序,追求生活方式的自由,常常打破男女、长幼、嫡庶、贫富、贵贱、主奴关系上的等级名分。

(3)反对封建礼教

他极力抵制封建家族的安排,自主选择未来的生活伴侣;抵制不成时,以离家出走来维护理想,这种行为极大地冲击了封建礼教的桎梏。

(4)梦醒者的苦痛,“多余人”的悲剧

贾宝玉看见了许多黑暗,看见了许多美好的东西被毁灭而无力相救,他感叹“无才可去补苍天,枉入红尘若许年”,只得向佛老哲学寻求解脱办法,最后悬崖撒手,遁入空门。

2.他是思想改革的弄潮儿

贾宝玉是一个封建贵族阶级内部的叛逆者,也是封建社会崩溃前夜的新人形象。他具有初步民主主义思想,他摒弃封建礼教的束缚,倡导婚姻自由,反对性别歧视,尊重个性,提倡人权、思想解放。

贾宝玉有与封建主义格格不入的性格,站在当时新兴资产阶级的立场来看,贾宝玉其实是那个年代——中国封建社会走向没落、新兴资产阶级开始萌芽的历史时期,在文学作品中出现的,在封建主义母体里萌动着的一个具有资产阶级民主主义思想的胎儿。在他身上,我们可以看到色彩鲜明、线条清晰的民主主义精神的完整轮廓和雏形。这在当时我国历史现实中,在我国古典现实主义文学中,无疑是“新人的典型”。

二、林黛玉

林黛玉是《红楼梦》中最为光辉灿烂的艺术形象之一。

1.林黛玉天生任情率性,在爱情上保持着一种超然的情致,在世俗生活中有较多的自我,孤高自许的性格在人际关系复杂冷漠的封建大家庭里曲高和寡,贾宝玉是她拼尽一生想要抓取的救命稻草,她把自己的希望和生命都毫不犹豫地托付给了他,然而病态性格下追求的爱情在封建社会里永远是一个过于理想化的“太虚幻境”,她也只能沦落为不幸时代里悲情主义的化身。

2.林黛玉出生于世袭侯爵、支庶不盛的“书香之族”,从小娇生惯养,生活幸福而温馨,然而先天性的体弱,母亲的早逝,又在黛玉心灵深处投下浓重的阴影。过早的寄人篱下,养成了她多愁善感、敏感多疑的“小性儿”,虽有高人一等的才华,却丝毫不懂人情世故。每遇不平,要么用尖刻直接的话语揭露人们的虚伪和庸俗,要么以哭泣、吟诗来排遣心中的压抑和不快。生活在“一年三百六十日,风刀霜剑严相逼”的贾府中,她既不能处理环境的威胁,又不懂得挽救自我的策略。她唯一的能力似乎只是天真地使性发牢骚,心直口快之下难免失当,孤立自己。

也正是这种直接而不被人接受的方式让这位任情施性、心窄多疑的林妹妹活在一种过于压抑苦闷的内心世界里,她的一生也同样展示出自我与他人之间的冲突融合。

3.林黛玉之所以撼人魂魄,还在于她那毫不掩饰的“真”。在父母还没有来得及向自己的女儿授予生活的技巧、处理人事的哲学时,就把她抛向了波涛翻涌的生活海洋,让她自己去搜寻救命的浮标。结果她把自己的一生紧紧依托在一个没有结局的恋爱生活上,最终香消玉殒,含恨离世。

三、薛宝钗

薛宝钗是薛姨妈的女儿,容貌丰美,举止娴雅。她是一个复杂的矛盾纠葛体,作者既写了她大家闺秀卓越的气质,沉静淡泊、温柔平和的性格,又展示了她心灵深处隐藏的豪放大度。 同时也一针见血地写了她性格中的弱点——“事不关己高高挂起”,而且分析出它存在的原因是受到封建礼教的束缚太深,无法摆脱这沉重的约束。她是一个被封建礼教压榨得思想禁锢、行为僵化、可悲可叹的女才子,她作为“薄命司”中的一员,终逃不出“一哭”“同悲”的命运。

薛宝钗的性格特点:

1.慧质:她天资聪慧,博学宏览。她对文学、艺术、历史、医学以及诸子百家、佛学经典,都有广泛的涉猎。在大观园的诗人中,只有林黛玉可以与之抗衡。

2.恬淡:曹雪芹写宝钗极力突出其朴素淡雅的形象。其住所环境“一色半新不旧,看去不觉奢华”“一色玩器全无”。

3.宽厚:黛玉对于后进贾府的宝钗,一直存着戒心。一次次挖苦宝钗,可宝钗却“浑然不觉”,从未心存芥蒂。

4.豁达大度:宝钗不但对他人给予及时的援助,还非常小心地不把这些事张扬出去,给当事人留足面子

《红楼梦》所描写的不是“洞房花烛、金榜题名”的爱情故事,而是写封建贵族的青年贾宝玉、林黛玉、薛宝钗之间的恋爱和婚姻悲剧。小说巨大的社会意义在于它不是单独地去描写爱情悲剧,而是以这个恋爱、婚姻悲剧为中心,写出了当时具有代表性的贾、史、王、薛四大家族的兴衰,其中又以贾府为中心,揭露了封建社会后期的种种黑暗和罪恶及其不可克服的内在矛盾,对腐朽的封建统治阶级和行将崩溃的封建制度作了有力的批判,使读者预感到它必然灭亡的命运。同时小说还通过对贵族叛逆者的歌颂,表达了新的朦胧的理想。

曹雪芹继承并发扬了我国古典小说的优秀传统,站在时代先进思想的高度,以卓越的艺术才华,使《红楼梦》取得了辉煌的成就,达到了我国古典小说中现实主义艺术的高峰。

一、《红楼梦》以贾宝玉、林黛玉和薛宝钗的爱情悲剧为线索,从对他们三人的描写,扩展到描写他们生活的主要场所——大观园,并展示出大观园中诸多女性的不同命运,再由大观园推广到整个宁、荣二府;家庭生活中的矛盾推广到家族冲突、两性对立。

以宁、荣二府为中心的贾、史、王、薛四大家族,又代表着整个贵族阶层,它们上与皇室宫廷、下与市井乡野相联系,这就使得《红楼梦》的笔触伸展到整个封建社会的方方面面,成为一部“中国封建社会的百科全书”。在这个现实世界之外,还有一个始终笼罩其上的神话空间,隐隐约约地指示着整个故事的发展。全书的结构庞大而精巧,将众多的人物、繁杂的情节有条不紊地组织在一个纵横交错的纲目之中,前呼后应,左右贯通。总之,《红楼梦》围绕爱情悲剧,结合对封建贵族家庭的揭露与批判,叙述了首尾一贯、浑然一体的故事。这一完整连贯的长篇结构,是章回体小说结构更趋完美、成熟的标志。

它容纳了大量的生活事件,表现了复杂的社会内容,展示出一幅巨大的生活图画。作者成功地运用了我国古典小说的表现方法,从日常生活中直接选取人物和情节,并以理想的光辉,赋予这些人物和情节以深刻的思想意义。作者描绘生活的杰出才能,使《红楼梦》达到既还原于生活,又高于生活的艺术境界。

二、最令人称道的是人物形象的塑造。《红楼梦》改变了以往古典小说中人物神化或单一的传统,全书有400多个人物出场,个个生动鲜明,呼之欲出,但又不是三言两语能概括得尽的。例如薛宝钗,她一方面满脑子正统的教条,一心规劝宝玉走仕途,而且乖巧精明,善于逢迎家中的人;

但另一方面,她魅力十足,因为她个性温和、大方豁达,外貌、才智更与林黛玉不相上下。还有贾宝玉、林黛玉、王熙凤、袭人等人物,都不是简单的“好坏”二字可以概括。作者塑造人物的手法极为丰富,最值得注意的是作者善于同中见异,表现出有相似点的人物身上的不同特征。如同为贾府之女,迎春懦弱,探春刚强,惜春冷漠;同是温顺的丫环,袭人老成世故,紫鹃则清高纯洁,描写十分传神。

总之,《红楼梦》的人物形象是作者天才的创造,他以精雕细刻的手法,通过日常生活细节和复杂多变的生活事件,多方面地镂刻出人物性格的特征。在大量的对照描写中,既表现出人物身上的阶级烙印,又各具鲜明的个性;环境气氛的映衬和细致的心理描写,突出人物的精神面貌;不同人物的诗词,也有助于体现他们各自不同的性格,这些表现手法丰富和发展了我国古典小说的现实主义艺术传统,并使《红楼梦》的人物塑造取得了极大成就。

三、对于典型事件和细节的描写也很有特色。作者善于抓住最能反映人物或家庭特征、最能体现故事矛盾发展关键的情节,以细腻的笔触进行叙述,使读者从中获得大量的信息。例如,秦可卿出丧、元妃省亲、宝玉挨打、刘姥姥进大观园等。一部《红楼梦》,张弛有致,动静相生,形势时松时紧,人物或喜或悲,读来令人兴味无穷。

四、《红楼梦》语言的特色是:简洁而纯净,准确而精练,朴素而多彩,清新而活泼,富有极强的表现力。其中叙述语言精练、朴素,人物对话生动、多样,使人物情态如生,跃然纸上。小说还经常通过人物的对话,将情节引向深入发展。

总之,《红楼梦》的语言继承并大大发展了我国文学语言的优良传统,标志着我国古典文学语言的最高成就。

黛玉葬花

那日正当三月中浣,早饭后,宝玉携了一套《会真记》,走到沁芳闸桥那边桃花底下一块石上坐着,展开《会真记》,从头细看。正看到“落红成阵”,只见一阵风过,树上桃花吹下一大斗来,落得满身满书满地皆是花片。宝玉要抖将下来,恐怕脚步践踏了,只得兜了那花瓣,来至池边,抖在池内。那花瓣浮在水面,飘飘荡荡,竟流出沁芳闸去了。

回来只见地下还有许多花瓣,宝玉正踟蹰间,只听背后有人说道:“你在这里做什么?”宝玉一回头,却是林黛玉来了:肩上担着花锄,花锄上挂着纱囊,手内拿着花帚。宝玉笑道:“好,好,来把这个花扫起来,撂在那水里去罢。我才撂了好些在那里呢。”黛玉道:“撂在水里不好,你看这里的水干净,只一流出去,有人家的地方什么没有?仍旧把花糟蹋了。那畸角上我有一个花冢,如今把他扫了,装在这绢袋里,埋在那里,日久随土化了,岂不干净。”

宝玉听了,喜不自禁,笑道:“待我放下书,帮你来收拾。”

……

宝玉因不见了林黛玉,便知他躲了别处去了,想了一想:“索性迟两日,等他的气息一息再去也罢了。”因低头看去,许多凤仙石榴等各色落花,锦重重的落了一地,因叹道:“这是他心里生了气,也不收拾这花儿来了。等我送了去,明儿再问着他。”说着,只见宝钗约着他们往外头去。宝玉道:“我就来。”等他二人去远,把那花儿兜了起来,登山渡水,过树穿花,一直奔了那日同林黛玉葬桃花的去处来。

将已到了花冢,犹未转过山坡,只听山坡那边有呜咽之声,一面数落着,哭的好不伤心。宝玉心下想道:“这不知是那房里的丫头,受了委曲,跑到这个地方来哭。”一面想,一面煞住脚步,听他哭道是:

花谢花飞花满天,红消香断有谁怜?

游丝软系飘春榭,落絮轻沾扑绣帘。

闺中女儿惜春暮,愁绪满怀无释处;

手把花锄出绣帘,忍踏落花来复去。

柳丝榆荚自芳菲,不管桃飘与李飞;

桃李明年能再发,明年闺中知有谁?

三月香巢已垒成,梁间燕子太无情!

明年花发虽可啄,却不道人去梁空巢也倾。

一年三百六十日,风刀霜剑严相逼;

明媚鲜妍能几时,一朝飘泊难寻觅。

花开易见落难寻,阶前闷杀葬花人;

独把花锄泪暗洒,洒上空枝见血痕。

杜鹃无语正黄昏,荷锄归去掩重门;

青灯照壁人初睡,冷雨敲窗被未温。

怪侬底事倍伤神?半为怜春半恼春:

怜春忽至恼忽去,至又无言去不闻。

昨宵庭外悲歌发,知是花魂与鸟魂?

花魂鸟魂总难留,鸟自无言花自羞;

愿奴胁下生双翼,随花飞到天尽头。

天尽头,何处有香丘?

未若锦囊收艳骨,一抔净土掩风流。

质本洁来还洁去,强于污淖陷渠沟。

尔今死去侬收葬,未卜侬身何日丧?

侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?

试看春残花渐落,便是红颜老死时。

一朝春尽红颜老,花落人亡两不知!

……

不想宝玉在山坡上听见,先不过点头感叹;次又听到“侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?……一朝春尽红颜老,花落人亡两不知”等句,不觉恸倒山坡上,怀里兜的落花撒了一地。试想林黛玉的花颜月貌,将来亦到无可寻觅之时,宁不心碎肠断!既黛玉终归无可寻觅之时,推之于他人,如宝钗、香菱、袭人等,亦可以到无可寻觅之时矣。宝钗等终归无可寻觅之时,则自己又安在哉?且自身尚不知何在何往,将来斯处、斯园、斯花、斯柳,又不知当属谁姓矣。因此一而二,二而三,反复推求了去,真不知此时此际,如何解释这段悲伤!正是:花影不离身左右,鸟声只在耳东西。

那林黛玉正自伤感,忽听山坡上也有悲声,心下想道:“人人都笑我有些痴病,难道还有一个痴子不成?”抬头一看,见是宝玉。黛玉便啐道:“呸!我当是谁,原来是这个狠心短命的……”刚说到“短命”二字,又把口掩住,长叹一声,自己抽身便走了。

第6课 红楼梦

《红楼梦》初名《石头记》。以后又用过《金陵十二钗》《情谱录》《风月宝鉴》等名称。最早是80回抄本,以《脂砚斋重评石头记》的书名在社会上流传。《红楼梦》代表古典小说艺术的最高成就。它继承了《金瓶梅》的网状结构特点,以荣国府的日常生活为中心,并涉及史、王、薛三个家族,以及官府、市井等社会生活的方方面面,从而全景式地展开了四大家族由鼎盛走向衰亡的历史。《情真意切释猜嫌》通过写体弱多病、多愁善感的林黛玉在与薛宝钗的真情谈话中,感受到了薛宝钗的体贴与关怀而猜嫌尽释,赞颂了人世间情真意切的友谊的真诚与崇高。

三、近义词辨析

四、文学常识

曹雪芹(1715~1763或1724~1764),生卒年难以确定,大约生活在康熙末至乾隆中叶,满族正白旗人。____代小说家,名______(读zhān),字______,号______、______、______。他的先世原是汉人,祖籍是辽东辽阳人,后移居辽宁铁岭,大约在明末被编入满洲籍,身份是“包衣”(家奴)。一般认为是中国长篇名著《________》的作者。

【自主校对】

一、①chāi ②xián ③diào ④zhōu ⑤shēn ⑥dān

二、①借某种事物消除寂寞和烦闷。②探望问候。③心怀恶意。④费用(总括多种)。⑤身心舒服(多用于否定)。

三、排遣:借某种事消除(寂寞和烦闷)。

消遣:用自己感觉愉快的事来度过空闲时间,消闲解闷。

委屈:①受到不该有的指责或待遇,心里难过。②让人受到委屈。

委曲:①(曲调、道路、河流等)弯弯曲曲的。②事情的底细和原委。

天翻地覆:形容闹得很凶。(程度轻)

人仰马翻:形容混乱或忙乱得不可收拾。(程度重)

四、清 霑 梦阮 雪芹 芹圃 芹溪 红楼梦

一、情节提要

从节选片段看宝钗与黛玉的关系

宝钗对黛玉的关心是发自内心的,没有空洞话语。她认为药疗不如食补,就劝黛玉每天早晨吃燕窝粥,并答应给她送燕窝来。在对话中,当黛玉自叹身世飘零时,她就极低调地说她也是和黛玉一样的,虽然有个哥哥,却不如没有,只是比她多了一个母亲“略强些”。这样,就拉近了同黛玉之间的距离,增强了融洽气氛。尽管这种“同病相怜”显得生硬牵强,但却情真意切,很能打动人心。

尤其是她在最后说“只怕你烦了,我且去了”,照应前文“及至宝钗等来望候她,说不得三五句话又烦了”,即表现出宝钗深谙黛玉的性格,又见出她对人体贴入微与宽容大度。

黛玉对宝钗的关心体贴深为感动,竟至向她忏悔,说“往日竟是我错了,实在误到如今”,并诉说自己孤苦无依之状,又提及宝钗前日对她的“教导”,从内心深处表示感谢。黛玉在《红楼梦》中一向是以孤高傲世、盛气凌人的面貌出现的,这样向别人诉说肺腑,实在难能可贵,她谈及家世的衰微,只身的孤苦,不是“正经主子”的感觉和谨慎心态,让人不由自主地产生怜悯之情,宽谅她素日的“禁不得一些委屈”。作者的高明之处就在于写出了林黛玉性格中的这种复杂性,从而使人物形象更加丰满真实。

二、背景回放

本文选自《红楼梦》第四十五回的后半部分,完整的回目名应是“金兰契互剖金兰语 风雨夕闷制风雨词”。这一回是两个主要人物薛宝钗和林黛玉关系的转折点。

凤姐生日闹事已平息多时,今昔和事之后,探春、李纨等借监社一层作陪衬,夹带叙入替平儿打抱不平的话,向凤姐讨钱,三人经过一番戏谈之后,二人目的达到。

同时借赖嬷嬷口训说宝玉一番,暗补宁、荣二府昔日家教之严,以形今日之放纵。补写周瑞之子于凤姐生日醉酒无礼一层,这是闹事余波,从这些可看出凤姐生辰内外上下俱不安宁。

宝钗因见黛玉旧疾又犯,比往常又重,终日不出门,心情烦闷,就来探望黛玉,于是便有了节选内容的精彩片断。

宝钗走后,黛玉喝了两口稀粥,仍歪在床上,不想日未落时,天淅淅沥沥下起雨来,看着那雨滴竹梢,更觉凄凉,便在灯下随便拿了一本书却是《乐府杂稿》,有《秋闺怨》《别离怨》等词,黛玉不觉心有所感,亦不禁发于章句,遂成《代别离》一首,拟《春江花月夜》之格,乃名其词曰“秋窗风雨夕”。吟罢方要就寝,宝玉又冒雨来访,一番话语之后,送走宝玉,宝钗遣送燕窝的婆子又来。黛玉自在枕上感念宝钗,又羡她有母有兄;一回又想宝玉虽素习和睦,终有嫌疑。又听见窗外竹梢蕉叶之上,雨声淅沥,清寒透幔,不觉又滴下泪来,直到四更将阑,方渐渐的睡了。

总之,在这一回中,我们看到黛玉并不孤独寂寞,并不缺乏友谊,甚至爱情。宝钗来了,和她像金兰姐妹般的剖心置腹长谈;宝钗走了,宝玉又来了,对她嘘寒问暖;宝玉正走,宝钗打发送燕窝的人又到了。前前后后忙得走马灯似的,可就在这样的人脉关系中,黛玉感到的却是孤寒,彻骨的孤独与寒冷。

1.请结合《红楼梦》的有关章节,简要分析林黛玉的形象。

答案: 林黛玉,林如海与贾敏的独生女。因父母先后去世,外祖母怜其孤独,接来荣国府抚养。虽然她是寄人篱下的孤儿,但她生性孤傲,天真率直,和宝玉同为封建制度的叛逆者,从不劝宝玉走封建的仕宦道路。她蔑视功名权贵,当贾宝玉把北静王所赠的圣上所赐的名贵念珠一串送给她时,她却说:“什么臭男人拿过的,我不要这东西!”她和宝玉有着共同的理想和志趣,真心相爱,但这一爱情被贾母等人残忍地扼杀了,林黛玉泪尽而逝。

2.请结合《红楼梦》的有关章节,简要分析薛宝钗的形象。

答案: 薛宝钗,金陵十二钗之一,薛姨妈的女儿,家产百万之巨。她容貌美丽,肌骨莹润,举止娴雅。她热衷于“仕途经济”,劝宝玉去会会做官的,谈讲谈讲仕途经济,被宝玉背地里斥之为“混账话”。她恪守封建妇德,而且城府颇深,能笼络人心,得到贾府上下的夸赞。她挂有一把錾有“不离不弃,芳龄永继”的金锁,薛姨妈早就放风说“你这金锁要拣有玉的方可配”,在贾母、王夫人等的一手操办下,贾宝玉被迫娶薛宝钗为妻。由于双方没有共同的理想与志趣,贾宝玉又无法忘怀知音林黛玉,婚后不久即出家当和尚去了。薛宝钗只好独守空闺,抱恨终身。

3.认真品读课文,体会课文的语言具有怎样的特点?

答案: (1)语言典雅含蓄。如宝钗劝黛玉不要作“司马牛之叹”,用典说事,非文化人不能解。

(2)语言生动活泼,口语化。如宝钗说“又不老又不小,成什么?不是个常法”,如黛玉说“何苦叫他们咒我”,都浅近自然,声口可闻。

4.请结合课文分析薛宝钗对林黛玉的体贴关心是发自内心的吗?

答案: 参考一:薛宝钗对林黛玉的体贴关心是发自内心的。她认为药疗不如食疗,就劝黛玉每天早晨吃燕窝粥,并答应给她送燕窝过来。这一切,表现了她对人的体贴入微与宽容大度。

参考二:薛宝钗对林黛玉的体贴关心不是发自内心的。从没有人听到过薛宝钗说出自己心里最深处的话,反而她的话听上去总有些虚伪有些不真实,和林黛玉的直率与没有心计比起来,薛宝钗更像一个深藏不露的野心家。她拼命让自己在他人的心目中的形象趋于完美。在他人看来她的确是一个知书达礼,又大度的淑女。她为黛玉送东西的时候,黛玉是真的放下心结,喜欢宝姐姐,但在宝钗的心中还是另有所图的。她不仅需要打败黛玉,还要让黛玉为她所谓的宽容大度而输得心服口服,来维护自己大家闺秀的形象,从而后顾无忧地登上宝二奶奶的宝座。

5.我们熟知的中国古代名著,如《三国演义》《水浒传》《西游记》《金瓶梅》中的女性,大多以反角或配角登场,即使不是反角或配角,也多以不十分光彩的形象出现。《红楼梦》的作者却反其道而行之,毅然冲破这一牢笼,拨云见日,还真理于人间。他笔下的云集于大观园中的女性,大多是聪明而富有才智、多情而个性鲜明,洁净无华、敢爱敢恨、清新可人的美丽形象!请你以“女性的悲歌,女性的赞歌——再读《红楼梦》”为主题进行一次探究活动。

答案: 《红楼梦》之所以特别震撼人心,就因为它不仅充分写出了被毁灭的女性的外形美,而且也写出了她们内心的美。

第一步,购买《红楼梦》,搜集有关《红楼梦》人物研究的文章。

第二步,研读《红楼梦》,同学之间展开合作,摘录书中重要女性的故事,记录其遭遇,概括其思想性格,做好读书笔记。

第三步,同学之间进行交流。然后概括这些人物形象的异同点。

第四步,摘录《三国演义》《水浒传》《西游记》有关女性的描写,概括这些人物的思想性格,然后与《红楼梦》的女性形象进行比较。再研读搜集到的有关研究资料,体会《红楼梦》人物形象塑造上的伟大成就。

第五步,写一篇1 000字左右的论文,总结自己的探究所得。

一、意旨探微

《红楼梦》在对封建伦理道德、矛盾重重的家庭关系作了深刻揭露批判的同时,也有突现人与人之间关怀与友谊的内容。节选部分通过写体弱多病、多愁善感的林黛玉在与薛宝钗真诚的谈话中,感受到了宝钗的体贴与关怀而猜嫌尽释,赞颂了人世间情真意切的友情的真诚与崇高。

二、写法借鉴

体会平凡的语言中所包含的真挚情谊。

情有儿女私情,也有真挚的青春友情,“金兰契互剖金兰语”已道出了宝钗和黛玉真诚倾吐后心中猜嫌尽释、情同姐妹的结局,因为平凡的语言中饱含体贴与关怀。

“昨儿我看你那药方上,人参肉桂觉得太多了。虽说益气补神,也不宜太热。依我说,先以平肝健胃为要,肝火一平,不能克土,胃气无病,饮食就可以养人了。每日早起拿上等燕窝一两,冰糖五钱,用银铫子熬出粥来,若吃惯了,比药还强,最是滋阴补气的。”真诚的建议已抛开了二人在爱情上的矛盾,而是只出于对一个病人的关怀与同情。

“然我最是个多心的人,只当你心里藏奸”“我往日见他赞你,我还不受用”“你竟不介意,反劝我那些话,可知我竟自误了”,至此黛玉已消除敌对心理,敞开了自己的心扉。“请大夫,熬药,人参肉桂,已经闹了个天翻地覆,这会子我又兴出新文来熬什么燕窝粥……未免不嫌我太多事了”“况我又不是他们这里正经主子,原是无依无靠投奔了来的”,再次流露出了黛玉寄人篱下、多愁善感之情,宝钗立刻接话“咱们也算同病相怜。你也是个明白人,何必作‘司马牛之叹’”。好一个“同病相怜”,更拉近了二人的距离。“东西事小,难得你多情如此”“晚上再来和我说句话儿”,至此二人已心心相印,情真意切。平凡的语言,以小见大,表现了二人的不计前嫌的品质。

早丧慈母的林黛玉,投奔到外祖母家(贾府)寄居。胸怀才智的林黛玉,与不同凡俗的表哥宝玉虽是初次见面,却是一见如故。第二年,贾府又来了出身名门大族、具有大家风范的薛宝钗(宝玉母亲王夫人的姨侄女)。因为宝玉有块从胎里带来的宝玉,宝钗也有个金锁,人们背后说,他们正好是命定的一对。宝玉与一群姐妹们朝夕相处,融洽无间,但更与思想相通的黛玉心心相印。

贾政望子成龙,强逼宝玉读八股文章。蔑视功名利禄的宝玉却和黛玉偷看被禁读的《西厢记》,抒发了他们的自由思想,滋长了他们之间的爱情。史湘云也希望宝玉能专心于仕途经济,这天又来对他大讲“立身扬名”之道。宝玉听得很是反感,毫不客气地下了逐客令。袭人责怪宝玉不该冷落史湘云,宝玉却说:“林姑娘从来说过这些混账话不曾?”他们这番谈话,恰巧被经过怡红院的黛玉听到,不禁又惊又喜,更觉得宝玉是她的知己。

宝玉与忠顺亲王府的戏子琪官有来往,他同情琪官,帮他逃脱王府的束缚。这事被贾政知道后,痛恨宝玉违背家教,将他打得半死。黛玉惜怜宝玉,为此哭得两眼红肿,宝玉反百般劝慰黛玉,并将为她拭泪的手帕遣丫头晴雯送给黛玉。黛玉十分珍视这条情丝万缕的手帕,特在上面题诗记情。一夜,宝钗来访宝玉,久坐未走,引起晴雯反感,这时又有人走来叩门,晴雯不知是黛玉,狠声狠气不肯开门。黛玉已经生疑,又见笑语声中,宝玉送宝钗出来,遂误会是宝玉有意冷落她,更引起寄人篱下、受人欺凌的感伤。第二天,宝钗陪伴贾母等在藕香榭赏春行乐,黛玉独到桃林深处,借埋葬落花抒发她内心的压抑。

宝玉听到一字一泪的葬花词,寻声而来,黛玉记恨昨晚的“闭门羹”,负气避开。经过宝玉一番诚心地剖白,黛玉方释误会。黛玉病倒了。

同情黛玉的紫鹃,为了试探宝玉是否真情,佯称黛玉将返回苏州原籍,宝玉信以为真,发狂地要留住黛玉。这样宝、黛之间的爱情在人前暴露无遗了。宝玉也病倒了,贾母决定为他冲喜成亲。她认为黛玉有违贾府家教,便在“黛玉行动乖僻,不如宝钗温顺”的比较下,采纳了王熙凤的“掉包计”,对宝玉伪称娶的是“林妹妹”。黛玉得知了宝玉要娶宝钗的消息,以为宝玉负情变心,遂焚去诗稿诗帕,含恨而死。

黛玉去世之时,正是宝玉花烛之夜。当宝玉发觉新娘不是林妹妹而是宝姐姐时,惊诧得发痴发狂,更听到黛玉已死的消息,便疯也似的奔到灵前,声声血泪,倾诉他满腔的悲愤与委屈。“金锁”锁不住“宝玉”,“铁槛”关不住“逆子”,宝玉扔去了那块“通灵宝玉”,愤然离家出走。

一、贾宝玉

贾宝玉是《红楼梦》中的第一主人公,是曹雪芹满怀理想和激情,倾其心血和才力创造的艺术形象,是中国文学史上第一次出现的全新的不朽典型。贾宝玉这一形象既丰满深刻,又生动鲜明,具有高度的艺术典型性。

1.他是封建社会的叛逆者

他是贾府里荣国府的嫡亲长孙,作为贾府振兴的希望,贾宝玉受到贾母等家族上层人物的特别宠爱。他本应该为了家族的利益,遵循传统的读书做官、光宗耀祖的道路,成为一个标准的封建士子和孝子;但他却叛变了,反而成了本阶级的逆子和破坏者。

他的叛逆性格主要表现在以下几点:

(1)厌弃功名仕进

贾宝玉一生鄙弃功名利禄,最恨所谓“仕途经济”,这种不思进取,是与传统社会性别角色对男人的要求背道而驰的。

(2)反对封建秩序

他轻视封建伦常和秩序,追求生活方式的自由,常常打破男女、长幼、嫡庶、贫富、贵贱、主奴关系上的等级名分。

(3)反对封建礼教

他极力抵制封建家族的安排,自主选择未来的生活伴侣;抵制不成时,以离家出走来维护理想,这种行为极大地冲击了封建礼教的桎梏。

(4)梦醒者的苦痛,“多余人”的悲剧

贾宝玉看见了许多黑暗,看见了许多美好的东西被毁灭而无力相救,他感叹“无才可去补苍天,枉入红尘若许年”,只得向佛老哲学寻求解脱办法,最后悬崖撒手,遁入空门。

2.他是思想改革的弄潮儿

贾宝玉是一个封建贵族阶级内部的叛逆者,也是封建社会崩溃前夜的新人形象。他具有初步民主主义思想,他摒弃封建礼教的束缚,倡导婚姻自由,反对性别歧视,尊重个性,提倡人权、思想解放。

贾宝玉有与封建主义格格不入的性格,站在当时新兴资产阶级的立场来看,贾宝玉其实是那个年代——中国封建社会走向没落、新兴资产阶级开始萌芽的历史时期,在文学作品中出现的,在封建主义母体里萌动着的一个具有资产阶级民主主义思想的胎儿。在他身上,我们可以看到色彩鲜明、线条清晰的民主主义精神的完整轮廓和雏形。这在当时我国历史现实中,在我国古典现实主义文学中,无疑是“新人的典型”。

二、林黛玉

林黛玉是《红楼梦》中最为光辉灿烂的艺术形象之一。

1.林黛玉天生任情率性,在爱情上保持着一种超然的情致,在世俗生活中有较多的自我,孤高自许的性格在人际关系复杂冷漠的封建大家庭里曲高和寡,贾宝玉是她拼尽一生想要抓取的救命稻草,她把自己的希望和生命都毫不犹豫地托付给了他,然而病态性格下追求的爱情在封建社会里永远是一个过于理想化的“太虚幻境”,她也只能沦落为不幸时代里悲情主义的化身。

2.林黛玉出生于世袭侯爵、支庶不盛的“书香之族”,从小娇生惯养,生活幸福而温馨,然而先天性的体弱,母亲的早逝,又在黛玉心灵深处投下浓重的阴影。过早的寄人篱下,养成了她多愁善感、敏感多疑的“小性儿”,虽有高人一等的才华,却丝毫不懂人情世故。每遇不平,要么用尖刻直接的话语揭露人们的虚伪和庸俗,要么以哭泣、吟诗来排遣心中的压抑和不快。生活在“一年三百六十日,风刀霜剑严相逼”的贾府中,她既不能处理环境的威胁,又不懂得挽救自我的策略。她唯一的能力似乎只是天真地使性发牢骚,心直口快之下难免失当,孤立自己。

也正是这种直接而不被人接受的方式让这位任情施性、心窄多疑的林妹妹活在一种过于压抑苦闷的内心世界里,她的一生也同样展示出自我与他人之间的冲突融合。

3.林黛玉之所以撼人魂魄,还在于她那毫不掩饰的“真”。在父母还没有来得及向自己的女儿授予生活的技巧、处理人事的哲学时,就把她抛向了波涛翻涌的生活海洋,让她自己去搜寻救命的浮标。结果她把自己的一生紧紧依托在一个没有结局的恋爱生活上,最终香消玉殒,含恨离世。

三、薛宝钗

薛宝钗是薛姨妈的女儿,容貌丰美,举止娴雅。她是一个复杂的矛盾纠葛体,作者既写了她大家闺秀卓越的气质,沉静淡泊、温柔平和的性格,又展示了她心灵深处隐藏的豪放大度。 同时也一针见血地写了她性格中的弱点——“事不关己高高挂起”,而且分析出它存在的原因是受到封建礼教的束缚太深,无法摆脱这沉重的约束。她是一个被封建礼教压榨得思想禁锢、行为僵化、可悲可叹的女才子,她作为“薄命司”中的一员,终逃不出“一哭”“同悲”的命运。

薛宝钗的性格特点:

1.慧质:她天资聪慧,博学宏览。她对文学、艺术、历史、医学以及诸子百家、佛学经典,都有广泛的涉猎。在大观园的诗人中,只有林黛玉可以与之抗衡。

2.恬淡:曹雪芹写宝钗极力突出其朴素淡雅的形象。其住所环境“一色半新不旧,看去不觉奢华”“一色玩器全无”。

3.宽厚:黛玉对于后进贾府的宝钗,一直存着戒心。一次次挖苦宝钗,可宝钗却“浑然不觉”,从未心存芥蒂。

4.豁达大度:宝钗不但对他人给予及时的援助,还非常小心地不把这些事张扬出去,给当事人留足面子

《红楼梦》所描写的不是“洞房花烛、金榜题名”的爱情故事,而是写封建贵族的青年贾宝玉、林黛玉、薛宝钗之间的恋爱和婚姻悲剧。小说巨大的社会意义在于它不是单独地去描写爱情悲剧,而是以这个恋爱、婚姻悲剧为中心,写出了当时具有代表性的贾、史、王、薛四大家族的兴衰,其中又以贾府为中心,揭露了封建社会后期的种种黑暗和罪恶及其不可克服的内在矛盾,对腐朽的封建统治阶级和行将崩溃的封建制度作了有力的批判,使读者预感到它必然灭亡的命运。同时小说还通过对贵族叛逆者的歌颂,表达了新的朦胧的理想。

曹雪芹继承并发扬了我国古典小说的优秀传统,站在时代先进思想的高度,以卓越的艺术才华,使《红楼梦》取得了辉煌的成就,达到了我国古典小说中现实主义艺术的高峰。

一、《红楼梦》以贾宝玉、林黛玉和薛宝钗的爱情悲剧为线索,从对他们三人的描写,扩展到描写他们生活的主要场所——大观园,并展示出大观园中诸多女性的不同命运,再由大观园推广到整个宁、荣二府;家庭生活中的矛盾推广到家族冲突、两性对立。

以宁、荣二府为中心的贾、史、王、薛四大家族,又代表着整个贵族阶层,它们上与皇室宫廷、下与市井乡野相联系,这就使得《红楼梦》的笔触伸展到整个封建社会的方方面面,成为一部“中国封建社会的百科全书”。在这个现实世界之外,还有一个始终笼罩其上的神话空间,隐隐约约地指示着整个故事的发展。全书的结构庞大而精巧,将众多的人物、繁杂的情节有条不紊地组织在一个纵横交错的纲目之中,前呼后应,左右贯通。总之,《红楼梦》围绕爱情悲剧,结合对封建贵族家庭的揭露与批判,叙述了首尾一贯、浑然一体的故事。这一完整连贯的长篇结构,是章回体小说结构更趋完美、成熟的标志。

它容纳了大量的生活事件,表现了复杂的社会内容,展示出一幅巨大的生活图画。作者成功地运用了我国古典小说的表现方法,从日常生活中直接选取人物和情节,并以理想的光辉,赋予这些人物和情节以深刻的思想意义。作者描绘生活的杰出才能,使《红楼梦》达到既还原于生活,又高于生活的艺术境界。

二、最令人称道的是人物形象的塑造。《红楼梦》改变了以往古典小说中人物神化或单一的传统,全书有400多个人物出场,个个生动鲜明,呼之欲出,但又不是三言两语能概括得尽的。例如薛宝钗,她一方面满脑子正统的教条,一心规劝宝玉走仕途,而且乖巧精明,善于逢迎家中的人;

但另一方面,她魅力十足,因为她个性温和、大方豁达,外貌、才智更与林黛玉不相上下。还有贾宝玉、林黛玉、王熙凤、袭人等人物,都不是简单的“好坏”二字可以概括。作者塑造人物的手法极为丰富,最值得注意的是作者善于同中见异,表现出有相似点的人物身上的不同特征。如同为贾府之女,迎春懦弱,探春刚强,惜春冷漠;同是温顺的丫环,袭人老成世故,紫鹃则清高纯洁,描写十分传神。

总之,《红楼梦》的人物形象是作者天才的创造,他以精雕细刻的手法,通过日常生活细节和复杂多变的生活事件,多方面地镂刻出人物性格的特征。在大量的对照描写中,既表现出人物身上的阶级烙印,又各具鲜明的个性;环境气氛的映衬和细致的心理描写,突出人物的精神面貌;不同人物的诗词,也有助于体现他们各自不同的性格,这些表现手法丰富和发展了我国古典小说的现实主义艺术传统,并使《红楼梦》的人物塑造取得了极大成就。

三、对于典型事件和细节的描写也很有特色。作者善于抓住最能反映人物或家庭特征、最能体现故事矛盾发展关键的情节,以细腻的笔触进行叙述,使读者从中获得大量的信息。例如,秦可卿出丧、元妃省亲、宝玉挨打、刘姥姥进大观园等。一部《红楼梦》,张弛有致,动静相生,形势时松时紧,人物或喜或悲,读来令人兴味无穷。

四、《红楼梦》语言的特色是:简洁而纯净,准确而精练,朴素而多彩,清新而活泼,富有极强的表现力。其中叙述语言精练、朴素,人物对话生动、多样,使人物情态如生,跃然纸上。小说还经常通过人物的对话,将情节引向深入发展。

总之,《红楼梦》的语言继承并大大发展了我国文学语言的优良传统,标志着我国古典文学语言的最高成就。

黛玉葬花

那日正当三月中浣,早饭后,宝玉携了一套《会真记》,走到沁芳闸桥那边桃花底下一块石上坐着,展开《会真记》,从头细看。正看到“落红成阵”,只见一阵风过,树上桃花吹下一大斗来,落得满身满书满地皆是花片。宝玉要抖将下来,恐怕脚步践踏了,只得兜了那花瓣,来至池边,抖在池内。那花瓣浮在水面,飘飘荡荡,竟流出沁芳闸去了。

回来只见地下还有许多花瓣,宝玉正踟蹰间,只听背后有人说道:“你在这里做什么?”宝玉一回头,却是林黛玉来了:肩上担着花锄,花锄上挂着纱囊,手内拿着花帚。宝玉笑道:“好,好,来把这个花扫起来,撂在那水里去罢。我才撂了好些在那里呢。”黛玉道:“撂在水里不好,你看这里的水干净,只一流出去,有人家的地方什么没有?仍旧把花糟蹋了。那畸角上我有一个花冢,如今把他扫了,装在这绢袋里,埋在那里,日久随土化了,岂不干净。”

宝玉听了,喜不自禁,笑道:“待我放下书,帮你来收拾。”

……

宝玉因不见了林黛玉,便知他躲了别处去了,想了一想:“索性迟两日,等他的气息一息再去也罢了。”因低头看去,许多凤仙石榴等各色落花,锦重重的落了一地,因叹道:“这是他心里生了气,也不收拾这花儿来了。等我送了去,明儿再问着他。”说着,只见宝钗约着他们往外头去。宝玉道:“我就来。”等他二人去远,把那花儿兜了起来,登山渡水,过树穿花,一直奔了那日同林黛玉葬桃花的去处来。

将已到了花冢,犹未转过山坡,只听山坡那边有呜咽之声,一面数落着,哭的好不伤心。宝玉心下想道:“这不知是那房里的丫头,受了委曲,跑到这个地方来哭。”一面想,一面煞住脚步,听他哭道是:

花谢花飞花满天,红消香断有谁怜?

游丝软系飘春榭,落絮轻沾扑绣帘。

闺中女儿惜春暮,愁绪满怀无释处;

手把花锄出绣帘,忍踏落花来复去。

柳丝榆荚自芳菲,不管桃飘与李飞;

桃李明年能再发,明年闺中知有谁?

三月香巢已垒成,梁间燕子太无情!

明年花发虽可啄,却不道人去梁空巢也倾。

一年三百六十日,风刀霜剑严相逼;

明媚鲜妍能几时,一朝飘泊难寻觅。

花开易见落难寻,阶前闷杀葬花人;

独把花锄泪暗洒,洒上空枝见血痕。

杜鹃无语正黄昏,荷锄归去掩重门;

青灯照壁人初睡,冷雨敲窗被未温。

怪侬底事倍伤神?半为怜春半恼春:

怜春忽至恼忽去,至又无言去不闻。

昨宵庭外悲歌发,知是花魂与鸟魂?

花魂鸟魂总难留,鸟自无言花自羞;

愿奴胁下生双翼,随花飞到天尽头。

天尽头,何处有香丘?

未若锦囊收艳骨,一抔净土掩风流。

质本洁来还洁去,强于污淖陷渠沟。

尔今死去侬收葬,未卜侬身何日丧?

侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?

试看春残花渐落,便是红颜老死时。

一朝春尽红颜老,花落人亡两不知!

……

不想宝玉在山坡上听见,先不过点头感叹;次又听到“侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?……一朝春尽红颜老,花落人亡两不知”等句,不觉恸倒山坡上,怀里兜的落花撒了一地。试想林黛玉的花颜月貌,将来亦到无可寻觅之时,宁不心碎肠断!既黛玉终归无可寻觅之时,推之于他人,如宝钗、香菱、袭人等,亦可以到无可寻觅之时矣。宝钗等终归无可寻觅之时,则自己又安在哉?且自身尚不知何在何往,将来斯处、斯园、斯花、斯柳,又不知当属谁姓矣。因此一而二,二而三,反复推求了去,真不知此时此际,如何解释这段悲伤!正是:花影不离身左右,鸟声只在耳东西。

那林黛玉正自伤感,忽听山坡上也有悲声,心下想道:“人人都笑我有些痴病,难道还有一个痴子不成?”抬头一看,见是宝玉。黛玉便啐道:“呸!我当是谁,原来是这个狠心短命的……”刚说到“短命”二字,又把口掩住,长叹一声,自己抽身便走了。

同课章节目录