【精品同步课件】岳麓版 历史 必修3:第一单元第三课

文档属性

| 名称 | 【精品同步课件】岳麓版 历史 必修3:第一单元第三课 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 859.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-10-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

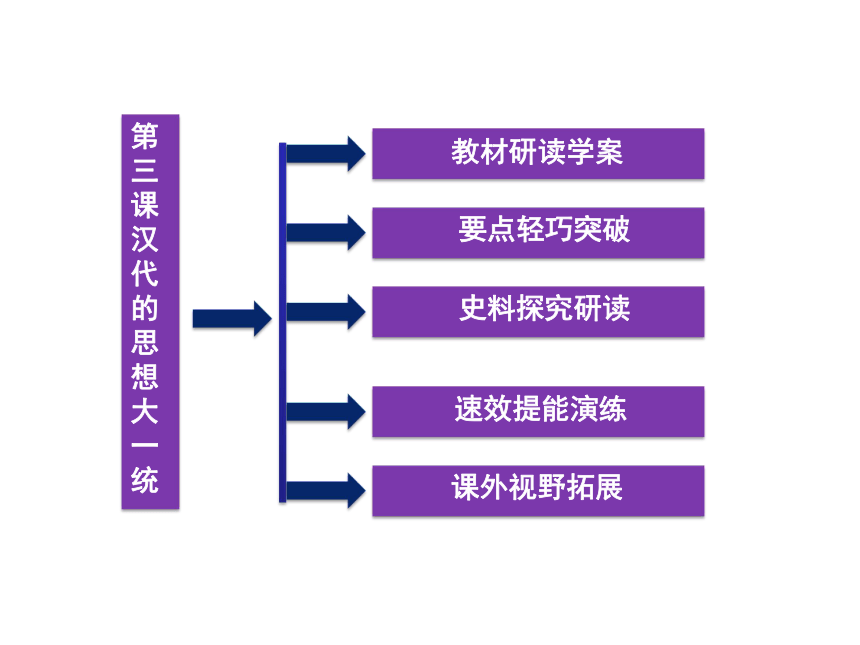

第三课 汉代的思想大一统

课程标准

知道汉代儒学成为正统思想的史实。

史料探究研读

速效提能演练

课外视野拓展

第三课 汉代的思想大一统

教材研读学案

要点轻巧突破

教材研读学案

一、西汉初的黄老之学

1.背景:汉初,______残破,百废待兴。适应__________政策的需要。

2.内容:黄老之学包括两个派别(______的学说和_______的学说),具体内容一是_____ (养生),二是_______。

经济

休养生息

黄帝

老子

治身

治国

3.特点:从具体内容上讲,它强调“_____________”,既尊重自然规律,反对盲目行动,又主张发挥人的主观能动作用,是一种“__________”的哲学观。

无为而无不为

积极无为

4.影响:使西汉初年社会迅速恢复元气。到汉武帝时,被新儒学所取代。

二、罢黜百家,独尊儒术

1.背景

(1)汉武帝即位后,进一步开拓发展大一统事业。

(2)儒家学说经过自我调整,整合出一套新的理论体系。

(3)汉武帝接受董仲舒提出的“罢黜百家,独尊儒术”的建议。从此,儒学被确立为中央王朝的统治思想。

2.董仲舒的新儒学体系

(1)新儒学的来源:新儒学是董仲舒以《__________》为基础,融合__________、_______之学以及_______家思想而形成的新的思想体系。

(2)内容:“天人感应”学说。

(3)影响

①有利于巩固国家的_________。

②宣扬“_____________”,也有限制__________过度膨胀的目的。

公羊春秋

阴阳家

黄老

法

统一

天人感应

君主权力

图文探究

右图是西汉时期的一位大

臣及其言论,这位历史人物是谁?

他提出了什么建议?他的建议产生了怎样的影响?

提示:董仲舒。他提出禁绝与儒学相异的学术,即罢黜百家。结束了各派学术思想平等竞争的局面,提升了儒学的地位,儒家思想逐渐成为封建社会的正统思想。

要点轻巧突破

对董仲舒新儒学思想的认识

1.产生的社会原因:汉武帝时,社会需要一种思想理论来巩固统一的中央集权,为重建与其相适应的社会秩序服务。

2.含义:董仲舒把诸子百家中的道家、阴阳五行家一些思想糅合到儒家思想中,加以改造形成具有时代特色的新儒学。(以《公羊春秋》为基础,融合阴阳家、黄老之学以及法家思想而形成的新思想体系)

3.目的:给统治者披上神圣的外衣,政治上主张实现大一统,以加强君权,维护君主制;思想上“罢黜百家,独尊儒术”,以维护思想上的封建专制。

4.内容:董仲舒提出了“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”的主张;宣扬“君权神授”的政治思想和相应的儒家道德观念;提出“天人合一”和“天人感应”学说;还提出了“君为臣纲”“父为子纲”“夫为妻纲”和仁、义、礼、智、信五种为人处世的道德标准,被后人归纳为“三纲五常”。

5.影响

(1)对维护加强西汉中央集权,防止分裂,具有进步意义,适应了西汉社会的发展。

(2)儒学逐渐成为中国传统文化的主体,不仅为封建统治者提供了意识形态上的理论支柱,而且对中国人的伦理观念、文化发展具有深远的影响。

针对训练1 汉武帝采纳董仲舒建议,“罢黜百家,独尊儒术”。这里的“儒术”指( )

A.吸收了佛教、道教等思想的儒学

B.正统的孔孟学说

C.糅合了道家、阴阳家等学说的儒学

D.儒家学说与权术

解析:选C。董仲舒的思想,是以儒家学说为基础,引入阴阳五行理论,杂以法家、道家某些思想成分,发展为客观唯心主义思想体系的新儒学。

理解董仲舒新儒学的实质和特点

1.“罢黜百家,独尊儒术”的主张适应了汉武帝加强中央集权的需要,实质上是思想文化专制。

2.既宣扬“君权神授”,又继承和发展了儒家的民本思想和仁政思想。

3.外儒内法,兼采各家思想,某种程度上增强了它的生命力。

4.宣扬“天人感应”,为儒学披上神学外衣。

5.新儒学的根本目的是维护封建统治秩序,神化专制皇权,因此受到统治阶级的重视,成为正统思想。

针对训练2 儒家学说到了汉代被赋予了新的含义,即( )

A.君权神授

B.独尊儒术

C.人定胜天

D.实行“仁政”

解析:选A。解答此题的关键在于要清楚儒家学说在汉代的主张主要是“天人感应”学说,而“天人感应”一方面强化了皇权的神秘色彩,另一方面又借神对皇权有了一定的约束。汉“独尊”既是主张,更是赋予“新”之后的结果。“仁政”思想是继承先秦儒家思想,“人定胜天”是荀子的观点。

汉代儒学对先秦儒学的继承和发展

1.经过董仲舒改造后的新儒学,能够取得统治思想的主流地位,主要还是增加了“天人感应”“君权神授”“三纲五常”的理论,强调神化王权和等级名分,符合君主专制中央集权的政治需要。

2.新儒学增加了“大一统”思想,并糅合了阴阳家、黄老之学及法家的一些思想,这些思想都是先秦儒学所没有的。而先秦儒学所宣扬的“仁”“礼”“仁政”“民本”也为新儒学所继承,并适应了汉武帝时期的政治需要。

3.新儒学正是在对先秦儒学继承和发展的基础上,使儒学从先秦的民间学说,发展成为汉武帝以后的官方学说。新儒学的根本目的是维护封建统治秩序,神化皇权,由此成为封建正统思想。

针对训练3 儒学发展到汉代,比先秦时期增加了新内涵,主要表现是( )

A.“人定胜天”说 B.“民贵君轻”说

C.“天人感应”说 D.实行“仁政”

解析:选C。本题考查学生对问题的理解能力。“新内涵”指在此之前所没有的,而A是荀子的主张,B、D是孟子的主张,只有C是在西汉时期新提出的。

归纳综合

一个主流:确立儒学在中国传统文化中的主流地位。

两个思想:汉初黄老之学和董仲舒的新儒学。

原因:西汉初经济残破、百废待兴,需休养生息。汉武帝时社会稳定,经济发展,需强化中央集权。

史料探究研读

【史料★文本】

《春秋繁露》书影(教材P13)

(1)属性:图书文本,当代人翻印董仲舒的原著。

(2)信息:反映了董仲舒的著作有《春秋繁露》等,深层信息,反映了董仲舒的新儒学思想。

(3)价值:对研究董仲舒的思想有很重要的价值。

【史料★应用】 汉代儒学成为正统思想

阅读下列材料:

材料1:汉武帝即位时,西汉国库中积蓄了大量的粮食和钱财,国家实力相当雄厚,有条件加强中央集权。同时,国家也存在土地兼并、商贾膨胀、王国问题、边境不宁等问题。

——《中国古代史》

材料2:董仲舒是汉代儒家的代表人物。他把诸子百家中道家、法家和阴阳五行家的一些思想糅合到儒家思想中,加以改造,形成了新的儒学体系。

材料3:臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书·董仲舒传》

材料4:董仲舒提出了“君为臣纲”“父为子纲”“夫为妻纲”和仁、义、礼、智、信五种为人处世的道德标准,后人归纳为“三纲五常”。它有利于巩固君权,维护统治秩序。

综合上述材料并结合所学知识,你认为汉代儒学成为正统思想的原因有哪些?

【全解全析】

审材料 材料反映汉武帝继位之初的社会背景和董仲舒的思想

审设问 汉代儒学成为正统思想的原因可从背景和董仲舒为适应中央集权需要而改造儒学入手,本题考查新课标要求,材料1从客观方面分析,材料2、3、4从主观方面分析

扣教材 结合教材中汉武帝时的经济、政治状况及董仲舒的思想内容

条理作答 ①汉武帝时,社会稳定,经济发展,黄老之学不能适应强化中央集权形势发展的需要②董仲舒对儒学加以改造,“罢黜百家,独尊儒术”,以思想上的大一统来巩固政治上的大一统,适应了西汉政府加强中央集权统治的需要③董仲舒提出的“君权神授”“三纲五常”等观点有利于巩固君权,维护统治秩序

速效提能演练

课外视野拓展

三年不窥园

董仲舒为学异常勤奋,数十年如一日,《史》《汉》本传说他专心学业,“盖三年不窥园,其精如此”(后引本传,不复出注)!王充《论衡·儒增》亦载:“儒书言董仲舒读《春秋》,专精一思,志不在他,三年不窥园菜。”桓谭《新论·本造》甚至说:“董仲舒专精述古,年至六十余,不窥园中菜。”

真不愧是中国历史上第一个“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”的纯儒!他游心于六艺,陶醉于胜境,对当时社会时尚,生活享受都漠不关心。《史记》记载当时六畜兴旺,马牛繁息,“众庶街巷有马,阡陌之间成群”,人们乘马也非常讲究,乘母马者被“摈(排斥)而不得聚会”。

可董仲舒对此并不留意,“尝乘马不觉牝牡,志在经传也。”他沉迷于圣经贤传之中,简直到了如痴如狂的地步。功夫不负有心人,董仲舒学通五经,义兼百家,且长于议论,善为文章,《汉书·儒林传》载:“仲舒通五经,能持论,善属文。”王充说:“董仲舒者,文之乌获也。”(《论衡·效力》)喻之为文章圣手,着作的大力士。

此外,董仲舒还多见博闻,知道许多希见奇怪之物。王充称赞董仲舒“文说美善,博览膏腴”,读了很多内容丰富的书,认识举世罕见的“重常之鸟”(《别通》)。当时诸生多专主一经,不能旁通;有的甚至“或为雅,或为颂”(刘歆《移太常博士书》),数人才能合治一部《诗经》。

与那些浅薄之士相比,董仲舒真是鹤立鸡群,形若天渊,无惭“通才”“鸿儒”之喻。此外,董仲舒还具有高尚的道德修养,优雅的言谈举止,他言中规,行中伦,“进退容止,非礼不行”。智能全面,品学皆优。桃李不言,下自成蹊,四方学士,“皆师尊之”。不少有志青年,云会广川,从董仲舒问学。董仲舒于是“下帷讲诵”,传道授业,今河北景县尚有“董仲舒下帷处”遗迹。

弟子太多,无法一一亲传面授,便叫门下高足代劳。史书上说,董仲舒讲学,在讲堂里挂上一幅帷帘,他在里面讲,弟子在帘外听,只有资性优异,学问不错的弟子才能够登堂入室,得其亲传。其余弟子皆按受业的先后和深浅,在门下转相传授。因此有的学生慕名而来,师从一场,连见上董仲舒一面的愿望也没实现。可见其声誉之高,气派之盛!

附:课内答疑站

一、阅读与思考(教材P14)

如何理解和评价汉代新儒学的“天人感应”思想?

提示:材料从两方面探讨了“天人感应”思想。①民族国家的形成,需要政治上和社会上的稳定,知识阶层不得不去确立国家民族的象征性领袖的地位,故承认其受命于天的身份。②为避免君主权力的无限扩张所带来的灾难,故又以天作为更高的正义权威并强调对君主的制约。

二、解析与探究(教材P14)

董仲舒与李斯上述主张的指导思想和社会效应有何差异?

提示:(1)指导思想方面,李斯的指导思想主要是废弃一切思想理论,实行彻头彻尾的愚民政策,禁锢思想,强化君主专制;董仲舒的指导思想主要是统一思想,发展儒家的思想理论体系,使儒家理论定于一尊,维护政治上的大一统局面。

但是对这一区别的认识也不要绝对化,李斯的主张也包含巩固统一的想法,董仲舒的主张也有加强思想控制、维护君主专制的目的。

(2)社会效应方面,李斯的主张摧残了思想文化,未能维护秦的统治。董仲舒的主张促进了儒家思想的兴盛,维护了汉朝的统一与稳定,但也导致了其他思想流派的衰落。

三、自我测评(教材P14)

1.简析儒学取代黄老之学成为汉代统治思想的原因。

提示:随着汉朝社会的稳定和经济的发展,黄老之学不能适应强化中央集权形势发展的需要。儒家学说经过一段时间的自我调整,整合出一整套为中央集权服务的新的理论体系。

2.概述董仲舒的思想体系,并分析“罢黜百家,独尊儒术”的历史意义。

提示:(1)教材中涉及到的董仲舒的思想包括大一统理论、“天人感应”学说、“三纲五常”理论。此外,他还力主“罢黜百家,独尊儒术”。

(2)“罢黜百家,独尊儒术”是中国政治史和思想史上的一件大事。儒学在政治上占据统治地位,有利于巩固大一统国家和稳定统治秩序。从此,儒学成为各级学校必修的重要内容和朝廷选官的考查标准,确立了在中国传统文化中的主流地位。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

第三课 汉代的思想大一统

课程标准

知道汉代儒学成为正统思想的史实。

史料探究研读

速效提能演练

课外视野拓展

第三课 汉代的思想大一统

教材研读学案

要点轻巧突破

教材研读学案

一、西汉初的黄老之学

1.背景:汉初,______残破,百废待兴。适应__________政策的需要。

2.内容:黄老之学包括两个派别(______的学说和_______的学说),具体内容一是_____ (养生),二是_______。

经济

休养生息

黄帝

老子

治身

治国

3.特点:从具体内容上讲,它强调“_____________”,既尊重自然规律,反对盲目行动,又主张发挥人的主观能动作用,是一种“__________”的哲学观。

无为而无不为

积极无为

4.影响:使西汉初年社会迅速恢复元气。到汉武帝时,被新儒学所取代。

二、罢黜百家,独尊儒术

1.背景

(1)汉武帝即位后,进一步开拓发展大一统事业。

(2)儒家学说经过自我调整,整合出一套新的理论体系。

(3)汉武帝接受董仲舒提出的“罢黜百家,独尊儒术”的建议。从此,儒学被确立为中央王朝的统治思想。

2.董仲舒的新儒学体系

(1)新儒学的来源:新儒学是董仲舒以《__________》为基础,融合__________、_______之学以及_______家思想而形成的新的思想体系。

(2)内容:“天人感应”学说。

(3)影响

①有利于巩固国家的_________。

②宣扬“_____________”,也有限制__________过度膨胀的目的。

公羊春秋

阴阳家

黄老

法

统一

天人感应

君主权力

图文探究

右图是西汉时期的一位大

臣及其言论,这位历史人物是谁?

他提出了什么建议?他的建议产生了怎样的影响?

提示:董仲舒。他提出禁绝与儒学相异的学术,即罢黜百家。结束了各派学术思想平等竞争的局面,提升了儒学的地位,儒家思想逐渐成为封建社会的正统思想。

要点轻巧突破

对董仲舒新儒学思想的认识

1.产生的社会原因:汉武帝时,社会需要一种思想理论来巩固统一的中央集权,为重建与其相适应的社会秩序服务。

2.含义:董仲舒把诸子百家中的道家、阴阳五行家一些思想糅合到儒家思想中,加以改造形成具有时代特色的新儒学。(以《公羊春秋》为基础,融合阴阳家、黄老之学以及法家思想而形成的新思想体系)

3.目的:给统治者披上神圣的外衣,政治上主张实现大一统,以加强君权,维护君主制;思想上“罢黜百家,独尊儒术”,以维护思想上的封建专制。

4.内容:董仲舒提出了“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”的主张;宣扬“君权神授”的政治思想和相应的儒家道德观念;提出“天人合一”和“天人感应”学说;还提出了“君为臣纲”“父为子纲”“夫为妻纲”和仁、义、礼、智、信五种为人处世的道德标准,被后人归纳为“三纲五常”。

5.影响

(1)对维护加强西汉中央集权,防止分裂,具有进步意义,适应了西汉社会的发展。

(2)儒学逐渐成为中国传统文化的主体,不仅为封建统治者提供了意识形态上的理论支柱,而且对中国人的伦理观念、文化发展具有深远的影响。

针对训练1 汉武帝采纳董仲舒建议,“罢黜百家,独尊儒术”。这里的“儒术”指( )

A.吸收了佛教、道教等思想的儒学

B.正统的孔孟学说

C.糅合了道家、阴阳家等学说的儒学

D.儒家学说与权术

解析:选C。董仲舒的思想,是以儒家学说为基础,引入阴阳五行理论,杂以法家、道家某些思想成分,发展为客观唯心主义思想体系的新儒学。

理解董仲舒新儒学的实质和特点

1.“罢黜百家,独尊儒术”的主张适应了汉武帝加强中央集权的需要,实质上是思想文化专制。

2.既宣扬“君权神授”,又继承和发展了儒家的民本思想和仁政思想。

3.外儒内法,兼采各家思想,某种程度上增强了它的生命力。

4.宣扬“天人感应”,为儒学披上神学外衣。

5.新儒学的根本目的是维护封建统治秩序,神化专制皇权,因此受到统治阶级的重视,成为正统思想。

针对训练2 儒家学说到了汉代被赋予了新的含义,即( )

A.君权神授

B.独尊儒术

C.人定胜天

D.实行“仁政”

解析:选A。解答此题的关键在于要清楚儒家学说在汉代的主张主要是“天人感应”学说,而“天人感应”一方面强化了皇权的神秘色彩,另一方面又借神对皇权有了一定的约束。汉“独尊”既是主张,更是赋予“新”之后的结果。“仁政”思想是继承先秦儒家思想,“人定胜天”是荀子的观点。

汉代儒学对先秦儒学的继承和发展

1.经过董仲舒改造后的新儒学,能够取得统治思想的主流地位,主要还是增加了“天人感应”“君权神授”“三纲五常”的理论,强调神化王权和等级名分,符合君主专制中央集权的政治需要。

2.新儒学增加了“大一统”思想,并糅合了阴阳家、黄老之学及法家的一些思想,这些思想都是先秦儒学所没有的。而先秦儒学所宣扬的“仁”“礼”“仁政”“民本”也为新儒学所继承,并适应了汉武帝时期的政治需要。

3.新儒学正是在对先秦儒学继承和发展的基础上,使儒学从先秦的民间学说,发展成为汉武帝以后的官方学说。新儒学的根本目的是维护封建统治秩序,神化皇权,由此成为封建正统思想。

针对训练3 儒学发展到汉代,比先秦时期增加了新内涵,主要表现是( )

A.“人定胜天”说 B.“民贵君轻”说

C.“天人感应”说 D.实行“仁政”

解析:选C。本题考查学生对问题的理解能力。“新内涵”指在此之前所没有的,而A是荀子的主张,B、D是孟子的主张,只有C是在西汉时期新提出的。

归纳综合

一个主流:确立儒学在中国传统文化中的主流地位。

两个思想:汉初黄老之学和董仲舒的新儒学。

原因:西汉初经济残破、百废待兴,需休养生息。汉武帝时社会稳定,经济发展,需强化中央集权。

史料探究研读

【史料★文本】

《春秋繁露》书影(教材P13)

(1)属性:图书文本,当代人翻印董仲舒的原著。

(2)信息:反映了董仲舒的著作有《春秋繁露》等,深层信息,反映了董仲舒的新儒学思想。

(3)价值:对研究董仲舒的思想有很重要的价值。

【史料★应用】 汉代儒学成为正统思想

阅读下列材料:

材料1:汉武帝即位时,西汉国库中积蓄了大量的粮食和钱财,国家实力相当雄厚,有条件加强中央集权。同时,国家也存在土地兼并、商贾膨胀、王国问题、边境不宁等问题。

——《中国古代史》

材料2:董仲舒是汉代儒家的代表人物。他把诸子百家中道家、法家和阴阳五行家的一些思想糅合到儒家思想中,加以改造,形成了新的儒学体系。

材料3:臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书·董仲舒传》

材料4:董仲舒提出了“君为臣纲”“父为子纲”“夫为妻纲”和仁、义、礼、智、信五种为人处世的道德标准,后人归纳为“三纲五常”。它有利于巩固君权,维护统治秩序。

综合上述材料并结合所学知识,你认为汉代儒学成为正统思想的原因有哪些?

【全解全析】

审材料 材料反映汉武帝继位之初的社会背景和董仲舒的思想

审设问 汉代儒学成为正统思想的原因可从背景和董仲舒为适应中央集权需要而改造儒学入手,本题考查新课标要求,材料1从客观方面分析,材料2、3、4从主观方面分析

扣教材 结合教材中汉武帝时的经济、政治状况及董仲舒的思想内容

条理作答 ①汉武帝时,社会稳定,经济发展,黄老之学不能适应强化中央集权形势发展的需要②董仲舒对儒学加以改造,“罢黜百家,独尊儒术”,以思想上的大一统来巩固政治上的大一统,适应了西汉政府加强中央集权统治的需要③董仲舒提出的“君权神授”“三纲五常”等观点有利于巩固君权,维护统治秩序

速效提能演练

课外视野拓展

三年不窥园

董仲舒为学异常勤奋,数十年如一日,《史》《汉》本传说他专心学业,“盖三年不窥园,其精如此”(后引本传,不复出注)!王充《论衡·儒增》亦载:“儒书言董仲舒读《春秋》,专精一思,志不在他,三年不窥园菜。”桓谭《新论·本造》甚至说:“董仲舒专精述古,年至六十余,不窥园中菜。”

真不愧是中国历史上第一个“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”的纯儒!他游心于六艺,陶醉于胜境,对当时社会时尚,生活享受都漠不关心。《史记》记载当时六畜兴旺,马牛繁息,“众庶街巷有马,阡陌之间成群”,人们乘马也非常讲究,乘母马者被“摈(排斥)而不得聚会”。

可董仲舒对此并不留意,“尝乘马不觉牝牡,志在经传也。”他沉迷于圣经贤传之中,简直到了如痴如狂的地步。功夫不负有心人,董仲舒学通五经,义兼百家,且长于议论,善为文章,《汉书·儒林传》载:“仲舒通五经,能持论,善属文。”王充说:“董仲舒者,文之乌获也。”(《论衡·效力》)喻之为文章圣手,着作的大力士。

此外,董仲舒还多见博闻,知道许多希见奇怪之物。王充称赞董仲舒“文说美善,博览膏腴”,读了很多内容丰富的书,认识举世罕见的“重常之鸟”(《别通》)。当时诸生多专主一经,不能旁通;有的甚至“或为雅,或为颂”(刘歆《移太常博士书》),数人才能合治一部《诗经》。

与那些浅薄之士相比,董仲舒真是鹤立鸡群,形若天渊,无惭“通才”“鸿儒”之喻。此外,董仲舒还具有高尚的道德修养,优雅的言谈举止,他言中规,行中伦,“进退容止,非礼不行”。智能全面,品学皆优。桃李不言,下自成蹊,四方学士,“皆师尊之”。不少有志青年,云会广川,从董仲舒问学。董仲舒于是“下帷讲诵”,传道授业,今河北景县尚有“董仲舒下帷处”遗迹。

弟子太多,无法一一亲传面授,便叫门下高足代劳。史书上说,董仲舒讲学,在讲堂里挂上一幅帷帘,他在里面讲,弟子在帘外听,只有资性优异,学问不错的弟子才能够登堂入室,得其亲传。其余弟子皆按受业的先后和深浅,在门下转相传授。因此有的学生慕名而来,师从一场,连见上董仲舒一面的愿望也没实现。可见其声誉之高,气派之盛!

附:课内答疑站

一、阅读与思考(教材P14)

如何理解和评价汉代新儒学的“天人感应”思想?

提示:材料从两方面探讨了“天人感应”思想。①民族国家的形成,需要政治上和社会上的稳定,知识阶层不得不去确立国家民族的象征性领袖的地位,故承认其受命于天的身份。②为避免君主权力的无限扩张所带来的灾难,故又以天作为更高的正义权威并强调对君主的制约。

二、解析与探究(教材P14)

董仲舒与李斯上述主张的指导思想和社会效应有何差异?

提示:(1)指导思想方面,李斯的指导思想主要是废弃一切思想理论,实行彻头彻尾的愚民政策,禁锢思想,强化君主专制;董仲舒的指导思想主要是统一思想,发展儒家的思想理论体系,使儒家理论定于一尊,维护政治上的大一统局面。

但是对这一区别的认识也不要绝对化,李斯的主张也包含巩固统一的想法,董仲舒的主张也有加强思想控制、维护君主专制的目的。

(2)社会效应方面,李斯的主张摧残了思想文化,未能维护秦的统治。董仲舒的主张促进了儒家思想的兴盛,维护了汉朝的统一与稳定,但也导致了其他思想流派的衰落。

三、自我测评(教材P14)

1.简析儒学取代黄老之学成为汉代统治思想的原因。

提示:随着汉朝社会的稳定和经济的发展,黄老之学不能适应强化中央集权形势发展的需要。儒家学说经过一段时间的自我调整,整合出一整套为中央集权服务的新的理论体系。

2.概述董仲舒的思想体系,并分析“罢黜百家,独尊儒术”的历史意义。

提示:(1)教材中涉及到的董仲舒的思想包括大一统理论、“天人感应”学说、“三纲五常”理论。此外,他还力主“罢黜百家,独尊儒术”。

(2)“罢黜百家,独尊儒术”是中国政治史和思想史上的一件大事。儒学在政治上占据统治地位,有利于巩固大一统国家和稳定统治秩序。从此,儒学成为各级学校必修的重要内容和朝廷选官的考查标准,确立了在中国传统文化中的主流地位。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣